Commission d'enquête sur l'impact économique, sanitaire et environnemental de l'utilisation du chlordécone et du paraquat comme insecticides agricoles dans les territoires de guadeloupe et de martinique, sur les responsabilités publiques et privées dans la prolongation de leur autorisation et évaluant la nécessité et les modalités d'une indemnisation des préjudices des victimes et de ces territoires

Réunion du mercredi 25 septembre 2019 à 16h10

Résumé de la réunion

La réunion

Mercredi 25 septembre 2019

La séance est ouverte à seize heures dix.

Présidence de M. Serge Letchimy, président de la commission d'enquête

————

La commission d'enquête sur l'impact économique, sanitaire et environnemental de l'utilisation du chlordécone et du paraquat, procède à l'audition de M. Pierre Monteux, directeur général de l'Union des groupements de producteurs de banane de Guadeloupe et Martinique (UGPBAN), de M. Sébastien Zanoletti, directeur de la recherche et de l'innovation, et de M. David Dural, directeur de l'Institut technique tropical (IT2).

Mes chers collègues, nous poursuivons nos travaux avec l'audition de M. Pierre Monteux, directeur général de l'Union des groupements de producteurs de banane de Guadeloupe et Martinique (UGPBAN), de M. Sébastien Zanoletti, directeur de la recherche et de l'innovation, et de M. David Dural, directeur de l'Institut technique tropical (IT2).

Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse.

Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, les personnes entendues déposent sous serment. Je vous demande donc de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

MM. Pierre Monteux, Sébastien Zanoletti et David Dural prêtent successivement serment.

Monsieur le président, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les députés, l'UGPBAN, créée en 2003, est issue de la restructuration de la filière banane. Elle regroupe aujourd'hui les deux coopératives qui oeuvrent aux Antilles : Banamart pour la Martinique, dont je suis également le directeur général, et Les Producteurs de Guadeloupe (LPG). En année normale, la production totale se situe entre 220 000 et 240 000 tonnes, dont une grande partie est destinée au marché hexagonal. La culture de la banane couvre 7 000 à 8 000 hectares – 5 500 sur la Martinique et 1 500 sur la Guadeloupe – et représente 5 000 emplois directs et 5 000 emplois indirects. En termes de surface, c'est la troisième filière de production agricole des Antilles derrière l'élevage et la canne à sucre ; en termes de volume, elle vient en deuxième position derrière la canne.

Depuis 2003, un travail important d'intégration a été mené. Aujourd'hui, nous maîtrisons la filière de l'amont à aval puisque nous sommes également mûrisseurs en France hexagonale.

L'UGPBAN a plusieurs vocations. Tout d'abord, elle contrôle la qualité de la marchandise à l'arrivée, sur le port de Dunkerque principalement. Ensuite, elle assure la commercialisation, en grande majorité sur le marché hexagonal, sur la base d'une valorisation la plus forte possible sachant que chaque producteur touche la même rémunération.

Depuis une dizaine d'années, la filière est engagée dans une démarche environnementale de préservation de la faune et de la flore locales qui, nous le savons, reposent des équilibres fragiles. Nous avons beaucoup oeuvré en ce sens au travers de deux plans « Banane durable » : le premier à partir de 2008 et le deuxième à partir de 2014.

Le plan « Banane durable », lancé en 2008, rassemble de manière opérationnelle les groupements bananiers, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), et l'Institut technique tropical (IT2) qui a été créé à cette occasion. Il est soutenu par les collectivités territoriales, l'État et l'Union européenne, en tant que co-financeurs.

L'objectif était de modifier les modes de production et nous avons obtenu plusieurs types de résultats. Signalons tout d'abord une baisse de 54 % de l'usage des pesticides entre 2006 et 2018 – une baisse de 75 % par rapport à 1996 – ainsi qu'une diminution de 96 % du recours aux insecticides. Par ailleurs, nous avons développé un système de jachère et de replantation de plants sains et nous avons encouragé la couverture végétale des sols des bananeraies – la moitié des exploitations en bénéficient désormais. La progression de la biodiversité a pu être mesurée par une étude spécifique menée en 2015 en Guadeloupe et en Martinique. Ajoutons l'enrichissement des sols en matières organiques par la promotion de méthodes de culture adaptées – travail du sol limité, culture d'engrais verts pendant les jachères, utilisation de compost. Enfin, dernier résultat et non des moindres : la création par croisement de variétés anciennes en Guadeloupe d'une nouvelle variété de banane, la « Pointe d'or », tolérante aux principales maladies du bananier – elle vient d'être produite en bio pour la première fois cette année mais sur des surfaces encore modestes avec soixante hectares plantés.

On peut penser que la couverture végétale, qui a fortement limité l'érosion, et l'enrichissement en matières organiques participent à la séquestration du chlordécone dans les bananeraies. Il a été démontré par une étude conjointe du CIRAD, de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) et du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) que la matière organique avait tendance à piéger le chlordécone selon un facteur allant de 2 à 5 pour les eaux et de 2 à 10 dans les cultures.

On peut également supposer que la stimulation de la vie microbienne dans les sols participe à la dégradation du chlordécone mais cela reste à démontrer. Nous nous appuyons sur les derniers travaux menés par le Genoscope et l'Institut technique tropical a l'intention de lancer des tests sur ce processus, notamment en utilisant comme catalyseur certaines plantes connues pour leurs qualités de phytoremédiation. Nous nous rapprochons des chercheurs du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) pour bénéficier de leur expertise en ce domaine.

L'institut technique tropical a été créé à la fin de l'année 2008, dans le cadre du plan « Banane durable », à l'initiative des producteurs de banane de Guadeloupe et de Martinique et du CIRAD. L'objectif était de mettre en place une recherche participative en vue d'une transition agro-écologique.

L'institut regroupe une dizaine de structures adhérentes, organisations de producteurs relevant de la filière de la banane mais également des cultures de diversification. Composé d'une équipe d'une quinzaine de personnes réparties entre la Martinique et la Guadeloupe, il a la particularité d'être sans murs : en Martinique, nous sommes hébergés par Banamart ; en Guadeloupe, par le CIRAD.

À la jonction entre la production et la recherche, nos activités sont exclusivement tournées vers l'expérimentation chez les producteurs. Nous ne disposons pas de stations d'essai.

Depuis l'année dernière, nous sommes reconnus en tant qu'institut technique au niveau national. À ce titre, nous sommes membres de l'Acta, le réseau national des instituts techniques agricoles.

Nos travaux portent sur deux axes majeurs : d'une part, les systèmes de culture – plantes de couverture, utilisation de la matière organique, petite mécanisation ; d'autre part, l'amélioration variétale – adaptation des plantes aux conditions tropicales, résistance aux parasites.

J'ai bien conscience du fait que l'UGPBAN a été créée assez récemment. Toutefois, je sais que vous disposez d'un fonds d'archives important retraçant l'histoire de la production bananière de Guadeloupe et de Martinique. J'aimerais savoir si vous avez connaissance de liens directs entre les planteurs et les industriels phytopharmaceutiques qui commercialisaient le chlordécone dans les années soixante-dix et quatre-vingt. Lors de nos auditions sur le terrain, certaines personnes ont affirmé que l'industrie des pesticides finançait l'Institut de recherches sur les fruits et agrumes (IRFA) – intégré depuis au sein du CIRAD. Avez-vous connaissance de liens d'intérêt, de rapports de proximité, voire de potentielles tensions ?

N'étant entré dans le secteur de la production de banane qu'au milieu des années 2000, je ne suis pas en mesure de répondre à vos questions, madame la rapporteure. L'UGPBAN est issue de groupements précédents : il y en a eu jusqu'à quatre en Martinique et jusqu'à deux en Guadeloupe contre un dans chaque île aujourd'hui. Nous avons déjà ouvert nos archives, notamment aux chercheurs de Santé publique France qui voulaient reconstituer la cohorte des salariés agricoles. Ils ont d'ailleurs présenté leur étude dans le cadre du colloque scientifique consacré au chlordécone qui a eu lieu en octobre 2018 à Fort-de-France et Pointe-à-Pitre. Je ne peux vous en dire plus.

Pouvez-vous détailler les moyens que vous avez mis en oeuvre pour développer une banane durable, répondre aux impératifs sanitaires et écologiques actuels ? Comment luttez-vous contre le charançon du bananier.

Nous luttons contre le charançon du bananier par un système de piégeage à base de phéromone d'agrégation : plutôt sociable, l'insecte est attiré dans la boîte, tombe puis se noie. Nous avons développé ce dispositif au début des années 2000. La pratique de la jachère et des vitroplants permet également de faire diminuer leur population : sans bananier pour se nourrir, elle périclite et la replantation peut se faire sur un sol exempt de charançons et d'autres parasites.

Il faut savoir que les études menées dans le cadre de la procédure d'homologation ne sont pas publiques. Seuls l'État et le fabricant ont accès au dossier et c'est toujours le cas aujourd'hui. Les utilisateurs ne connaissent que la fiche de données de sécurité (FDS) mais je ne suis pas certain que ce document existait à la période qui vous intéresse. En tout cas, l'étiquette apposée sur le produit lui-même indique le niveau de dangerosité et les précautions à prendre pour l'utiliser. Toutefois, je n'ai pas trouvé d'exemplaire d'étiquette de Curlone et j'ignore quels éléments y figuraient.

Qu'est-ce qui a motivé votre volonté de développer la filière de la banane durable ? La décision de créer un plan « Banane durable » était-elle liée au scandale du chlordécone qui était en train de prendre de l'ampleur en Guadeloupe et en Martinique ?

La filière de la production de banane s'est engagée dans cette démarche depuis une quinzaine d'années. En 2008, au moment du Grenelle de l'environnement, nous avons décidé avec les collectivités territoriales de Guadeloupe et de Martinique, l'État et le ministère de l'agriculture de fixer un cadre précis dans un plan dédié à la banane durable aux objectifs extrêmement ambitieux. La prise de conscience n'est pas liée à un facteur en particulier mais à plusieurs : l'environnement politique, le dossier du chlordécone, le renouvellement générationnel des producteurs, désormais plus sensibles à la problématique de la biodiversité. L'IT2, créé en 2008, est devenu le bras armé de ce plan.

À l'issue du premier plan, nous avons pu constater que les résultats étaient satisfaisants alors même que nous avons été confrontés à un phénomène nouveau : l'apparition de la cercosporiose noire en 2010 et 2011. Le deuxième plan a été davantage axé sur la lutte contre cette maladie. Autre défi que nous avons relevé : la prise en compte de l'interdiction européenne de l'épandage aérien, dans une démarche de progrès et d'innovation.

Aujourd'hui, les résultats des deux plans montrent que nous sommes la seule filière agricole française à avoir véritablement respecté ses engagements en matière de diminution du recours aux produits phytosanitaires.

Le premier plan « Banane durable » a été mis en place au même moment que le plan chlordécone. Y avez-vous participé ? Si oui, dans quelle mesure ? Comment avez-vous accompagné les travailleurs agricoles de la banane ?

La profession a participé de manière régulière au groupe régional phytosanitaire (GREPHY) et désormais prend part au comité de pilotage chlordécone en Martinique. Nous sommes donc informés des actions lancées dans le cadre du plan.

Nous avons fortement limité l'érosion par la couverture végétale et nous avons favorisé le retour de la vie dans les sols grâce à l'apport de matières organiques. Nous observons une amélioration depuis 2008 mais nous manquons à ce jour de données scientifiques. Nous avons pour projet de mesurer le degré exact de séquestration de la pollution.

Le plan « Banane durable » semblait aller dans le sens de l'histoire et nous avons accepté de participer à ce dispositif.

Mais revenons à notre problématique. La chlordécone – Kepone et Curlone – a été utilisée massivement par les planteurs après que deux autorisations de mise sur le marché ont été données, l'une en 1972, l'autre en 1981 – il nous faudra obtenir des clarifications sur les circonstances dans lesquelles elles ont été délivrées. Cela a eu pour conséquence une pollution des sols non seulement des bananeraies mais aussi des cultures maraîchères. Vous n'avez jamais évoqué d'opérations de dépollution des sols lancées par l'IT2. N'entendez-vous pas endiguer les catastrophes en chaîne systémiques que cette pollution entraîne ? La filière banane ne compte-t-elle pas contribuer au financement de la dépollution totale des terres de Guadeloupe et de Martinique ?

L'objectif principal est bien la dépollution et la décontamination. Toutefois, nous n'avons pas les compétences nécessaires en chimie.

Mais vous pouvez répondre à des appels à projets et travailler avec le ministère à des recherches spécifiques.

Je connais vos travaux sur les variétés les plus résistantes de banane, la couverture des sols ou les pièges à charançons mais on pourrait imaginer que vous consentiez un effort important pour financer les recherches consacrées à la dépollution. Ce serait peut-être la chose la plus pertinente à faire d'un point de vue de justice foncière et agraire.

Les recherches du Genoscope du CEA ont permis d'identifier des microorganismes capables de dégrader la chlordécone dans des conditions précises : maintien de la fertilité des sols sans apport d'éléments extérieurs.

La contribution que j'évoquais va beaucoup plus loin que la couverture des sols.

Je formulerai ma question de manière simple : êtes-vous prêts à financer la dépollution ?

Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. D'abord, nous n'avons pas les compétences…

Entendons-nous bien. Il ne s'agirait pas de vous faire contribuer vous seul. L'État, les fabricants et les distributeurs de produits phytosanitaires – dont la Seppic qui existe toujours – ont leur part de responsabilités.

L'État a mis en place les plans chlordécone.

Pendant vingt et un ans, de 1972 à 1993.

Mais on soupçonne fortement que ce poison a été utilisé dix ans après l'interdiction officielle.

C'est en effet l'État qui a autorisé les producteurs à utiliser ce produit. Sans doute ceux-ci n'avaient pas connaissance de sa rémanence dans les sols. Ils ne disposaient que des informations fournies par la fiche de données de sécurité, si elle existait, ou par l'étiquette apposée sur les bidons. Or je suis persuadé que n'y figuraient pas d'informations sur la rémanence.

Tout comme certains produits que l'on utilise dans notre univers domestique portent la mention « Dangereux ». Pensons à un bidon d'eau de Javel.

Je ne sais pas si l'État avait connaissance des effets sur les sols. Toujours est-il qu'il a autorisé l'utilisation du chlordécone : c'est lui qui est en première ligne en matière de réparation.

Les plans chlordécone ont porté sur la santé des populations, enjeu premier, et sur la dépollution des sols. Je ne suis ni un technicien ni un agronome mais les recherches engagées aujourd'hui me semblent fondamentales. Ce sont de grands instituts de recherche publique comme le CEA, l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) ou l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) qui s'y consacrent et ils sont dotés de compétences que nous n'avons pas.

À chaque fois que nous avons été sollicités, nous avons accepté les demandes – je citais l'ouverture de nos archives à Santé publique France – et nous continuerons à les accepter.

Si demain une solution se fait jour, nous serons prêts à accompagner le processus de dépollution, que nous appelons tous de nos voeux.

L'UGPBAN prendra-t-elle toute sa part aux projets de recherche qui seront développés dans le cadre du plan chlordécone IV, actuellement en préparation ?

C'est à l'État de nous solliciter : nous nous positionnerons sur la base de ces sollicitations.

Ce que vous nous dites, c'est que vous ne pouvez pas prendre part à ces projets, parce que vous n'y êtes pas associés ?

Oui, d'une certaine façon. Nous ne faisons pas partie du comité de pilotage des plans chlordécone.

Vous confirmez donc que l'un des acteurs les plus impliqués dans la pollution ne prend pas part aux réflexions sur les moyens de sortir de la pollution ! Pour l'instant, la réponse technique que vous proposez consiste à améliorer la qualité de la banane pour la rendre plus résistante aux bêtes. Vous avancez progressivement vers une banane bio, ce qui est une très bonne nouvelle, pour le consommateur et pour nous. Mais tous les petits maraîchers dont les terres ont été polluées, eux, sont complètement laissés de côté. Vous avez dit, si je ne me trompe pas, que la surface bananière était de 8 000 hectares au total.

En effet : 5 500 hectares à la Martinique et 1 500 hectares en Guadeloupe.

Sur une surface agricole utile (SAU) de 24 000 hectares, 16 000 hectares sont dans une situation difficile et, sur ces 16 000 hectares, 8 000 sont pollués. En dehors des terres bananières, ce sont donc 8 000 hectares qui sont laissés sans solution. Jusqu'à présent, on n'a pas prouvé que le chlordécone monte dans les bananes : vous êtes bénis des dieux, puisque même si vos sols sont pollués, vos bananes ne le sont pas. Les légumes, en revanche, le sont, et il importe donc de faire un effort important dans ce domaine.

Au-delà même des tests, qui sont de la responsabilité de l'État, je pense qu'un effort collectif s'impose pour dépolluer les sols et, de mon point de vue, ceux qui sont à l'origine de la pollution doivent absolument contribuer à la dépollution, au côté de l'État et de l'Europe. La science nous donne des perspectives et il importe de développer la recherche. En dix ans, on n'a mis que 50 000 euros dans la recherche sur la dépollution. Compte tenu du chiffre d'affaires des producteurs de bananes, ce ne serait pas un grand effort pour eux que d'investir 200 000 ou 300 000 euros dans un pôle de recherche.

J'aimerais, pour ma part, évoquer la recherche sur la contamination des sols. Je rappelle que les membres de la commission d'enquête se sont rendus la semaine dernière dans nos territoires de Martinique et de Guadeloupe. Nous avons visité une plantation, recherché des charançons et posé des pièges à charançons. Lorsque nous avons demandé au planteur s'il connaissait l'état de son sol, il nous a dit qu'il n'en savait rien et que les producteurs n'avaient pas l'obligation de faire analyser leur sol. Or nous avons constaté que sa bananeraie était située à proximité d'une rivière : si les sols de ce planteur sont contaminés, alors l'eau de la rivière l'est aussi. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait inciter les planteurs, même si cela a un coût, à faire analyser leur sol ? Le président Letchimy a rappelé que la culture de la banane ne présente pas de risque, mais il faudrait que chacun ait conscience qu'il peut polluer les terres de ses voisins et mettre en danger d'autres cultures.

On ne peut pas contraindre un exploitant ou un propriétaire foncier à faire analyser ses sols. Un certain nombre d'analyses ont été faites, qui ont permis d'identifier des sols contaminés et d'autres qui ne le sont pas. Récemment, nous avons aidé le préfet à améliorer la cartographie. Toutes les surfaces sur lesquelles des bananes ont été produites entre 1972 et 1993 sont présumées contaminées, jusqu'à preuve du contraire : c'est l'analyse qui doit confirmer ou infirmer cette contamination. Disposer d'une cartographie est déjà, en soi, un progrès important : cela va peut-être encourager les gens dont les terres sont présumées contaminées à faire des analyses, afin de lever ce soupçon. Nous verrons, dans les semaines et les mois qui viennent, si cette démarche pousse effectivement les gens à faire des analyses.

Pas seulement, madame la députée, mais il est vrai que les 24 000 hectares de soles bananières n'ont pas été analysés. En Martinique, la sole bananière représentait 9 000 à 10 000 hectares dans les années 1990, et 5 500 à 6 000 hectares aujourd'hui. Il faudrait effectivement savoir ce que sont devenus les milliers d'hectares sur lesquels on cultivait autrefois de la banane. Une partie de ces terres est hélas en déshérence et une autre a été absorbée par l'urbanisation, qui a connu une importante croissance dans les années 1990 et 2000. Certaines terres, enfin, ont évolué vers d'autres productions agricoles, comme le maraîchage, par exemple sur la commune de Morne-Rouge.

Vous dites qu'on ne peut pas contraindre les gens à faire analyser leur sol. Mais vous venez aussi de dire que certains des sols sur lesquels on cultivait autrefois de la banane sont désormais consacrés au maraîchage. Or, si le risque de contamination de la banane semble nul, le risque est grand d'une contamination des cultures au sol. Seriez-vous d'accord pour rendre obligatoire l'analyse de l'ensemble des sols ?

S'agissant des productions dites de diversification végétale, un agriculteur qui souhaite commercialiser ses produits est obligé de réaliser une analyse de son sol. Il doit pouvoir garantir, devant son organisation de producteurs, que le terrain sur lequel il fait pousser ses dachines ou ses patates douces n'est pas contaminé par la chlordécone. Ce qui est plus problématique, c'est la production vivrière : les gens qui produisent pour leur propre consommation n'ont pas l'obligation de faire une expertise. L'analyse n'est obligatoire que pour les producteurs qui souhaitent aller vers la commercialisation.

Chacun sait qu'il y a un écart entre ce que l'on doit faire et ce qui est réellement fait. Par ailleurs, est-on certain que ceux qui disent ne produire que pour eux-mêmes ne commercialisent pas une partie de leur production ? Et, quand bien même ils ne produiraient que pour eux-mêmes, ils sont en train de s'empoisonner, et ce sont des êtres humains ! On a bien vu la semaine dernière, en Martinique et en Guadeloupe – et c'est la même chose à Mayotte – que les vendeurs à la sauvette ne garantissent pas la provenance de leurs produits. Je pose donc, à nouveau, la question de l'obligation de l'analyse des sols sur tout le territoire.

Il me semble que c'est à l'État et à ses services déconcentrés d'intervenir, notamment la Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF), qui a des pouvoirs de police. La DAFF serait en mesure de contrôler si les produits qui sont vendus à la sauvette sur les bords des routes ont été cultivés sur des terrains contaminés. Pour ma part, je n'ai pas de pouvoir de police, ni celui d'imposer une analyse générale des sols. C'est à l'État de le faire.

Ma collègue ne vous demande pas une autorisation : elle vous demande votre avis. Vous êtes un professionnel et il paraît logique que nous vous demandions votre avis sur cette question. Faut-il, oui ou non, rendre ces tests obligatoires ? J'ai entendu en Guadeloupe des propositions très intelligentes et très variées : certains pensent qu'il faut faire des tests sur l'ensemble de l'île, et d'autres, qu'il faut analyser uniquement les terres que l'on soupçonne d'être chlordéconées. Mais, du fait des déplacements de terres et des transferts d'eau, certaines terres dites non polluées, comme la Grande-Terre en Guadeloupe, se retrouvent avec des zones totalement polluées. Faut-il, d'après vous, rendre la détection obligatoire ? Doit-on aider les exploitants qui n'en ont pas les moyens à financer ces analyses ? Et, si oui, avec quels moyens ?

Parce que je suis assez cartésien, je pense qu'il vaut mieux savoir que rester dans le doute. La présomption est une première étape, mais il est préférable que les agriculteurs sachent exactement à quoi s'en tenir : ils sauront mieux vers quelles productions s'orienter. Le financement pourrait être assuré par l'État ou par des fonds européens, à travers le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

Sur les périodes 1972-1981 et 1981-1993, avez-vous dans vos archives des lettres adressées aux pouvoirs publics par la Société d'intérêt collectif agricole de la banane martiniquaise (SICABAM) ? Après le passage des cyclones David et Allen, qui ont touché la Martinique en 1979 et en 1980, les groupements de producteurs ont dit qu'ils avaient absolument besoin d'obtenir l'autorisation provisoire de vente (APV) et l'autorisation de mise sur le marché (AMM) du chlordécone. Nous savons que des demandes de ce genre ont été formulées. Vous représentez ces anciennes instances : avez-vous, dans vos archives, des lettres dans lesquelles la SICABAM formule de telles demandes ?

Par ailleurs, savez-vous si, à l'époque, on a évalué le risque économique et écologique d'une telle demande ? Le charançon posait certes un problème de rendement et d'équilibre économique pour les exploitations, mais a-t-on évalué les conséquences écologiques et la toxicité de ce produit ? Avez-vous, dans vos archives, des demandes d'autorisation adressées aux ministres ?

Je vous avoue que je n'ai pas connaissance de ces courriers et que je ne les ai pas encore trouvés parmi nos archives, qui sont volumineuses. Ces papiers ont peut-être existé, ils ont certainement existé, mais je ne les ai pas trouvés. Vous me demandez si les producteurs mesuraient la dimension écologique de leur démarche, mais ils étaient dans une logique productiviste.

Je ne parle pas seulement de la dimension écologique, mais du danger sanitaire et environnemental que cela représentait.

On en revient à la question de la perception, par les producteurs, de la dangerosité du produit. Comme M. Sébastien Zanoletti l'a dit, la profession n'avait pas accès aux dossiers d'homologation. Les producteurs avaient seulement connaissance des risques éventuels qui pouvaient figurer sur la fiche de données de sécurité ou sur l'étiquette du produit. Or nous n'avons retrouvé ni ces fiches, ni ces étiquettes : je ne peux donc pas vous dire ce que les producteurs savaient. Aujourd'hui, les produits font l'objet d'un classement très strict, mais je ne peux pas vous dire ce qu'il en était à l'époque. Je pense que les producteurs de l'époque n'avaient pas conscience de la dangerosité du produit, ni de sa rémanence dans les sols.

J'aimerais vous croire, monsieur Monteux, mais il me semble difficile de dire que les producteurs de bananes n'étaient pas au courant. L'autorisation de mise sur le marché a été accordée en 1981. Or en 1976 déjà, à Hopewell, en Virginie, une usine qui produisait du Képone avait dû fermer, parce que tous les ouvriers qui y travaillaient étaient tombés malades et que les poissons de la rivière voisine étaient morts. Et six ans après, en 1981, la société De Lagarrigue et la Société d'exploitation de produits pour les industries chimiques (SEPPIC) ont demandé une autorisation de mise sur le marché. Peut-on imaginer qu'elles n'étaient absolument pas au courant de ce qui s'était passé en Virginie ? C'est difficile à croire… Par ailleurs, lorsque l'État a accordé ces autorisations, les rapports Snegaroff et Kermarrec de l'INRA avaient déjà souligné la dangerosité du produit.

Il me semble qu'il faut distinguer deux choses : la dangerosité du produit, d'une part, et sa persistance dans l'environnement, d'autre part. Si le produit avait disparu très rapidement dans le sol, on n'en parlerait plus aujourd'hui. Ce qu'il faudrait savoir, c'est à quel moment on a su que le produit avait une telle rémanence.

On l'a su très tôt, avant 1981. Des instances internationales, comme l'Organisation mondiale de la santé, avaient déjà parfaitement décrit le caractère dangereux, voire cancérogène, du produit et sa rémanence dans le sol pendant plusieurs centaines d'années.

Ce que je veux savoir, c'est si les sociétés qui ont formulé des demandes d'autorisation de mise sur le marché étaient conscientes de ces risques. La SEPPIC a été dirigée, à un moment donné, par un planteur de bananes, M. Yves Hayot. Il y avait un besoin économique, d'un côté, et la dangerosité du produit, de l'autre. C'est pourquoi nous vous demandons si vous avez trouvé, dans vos archives, des lettres adressées par la SICABAM au Gouvernement.

Enfin, avez-vous eu connaissance de la circulation de ce produit entre 1993 et 2002, c'est-à-dire après son interdiction définitive ? De nombreuses personnes disent avoir assisté à l'épandage de ce produit sept à dix ans après son interdiction.

Honnêtement, je n'ai aucun élément factuel qui confirme ce que vous dites. Les gens qu'on interroge disent tous que le produit a cessé d'être utilisé le 30 septembre 1993, lorsque la dernière dérogation a pris fin.

Monsieur Monteux, vous n'avez pas répondu à la question que je vous ai posée au sujet de votre contribution à la dépollution.

J'ai répondu indirectement, puisque je vous ai dit que c'était à l'État de nous solliciter.

Je ne parle pas d'une contribution ponctuelle, mais d'une contribution pérenne, jusqu'à la dépollution totale. Je répète qu'on n'a eu que 50 000 euros en dix ans pour financer la dépollution. Il faut chercher des moyens : ceux des collectivités, de l'État, les fonds européens, mais aussi les moyens de la profession. Je ne dis pas qu'il faut vous dépouiller, mais je pense qu'il faudrait lancer un grand programme de recherche en faveur de la sortie du chlordécone, auquel tout le monde contribuerait. Il n'est pas sain que ceux qui sont à l'origine du problème ne contribuent pas à le résoudre. Je ne vous demande pas votre autorisation : si nous devons légiférer, nous le ferons, et je sais que Mme la rapporteure est une personne déterminée.

Nous pouvons contribuer à la mise au point de ces solutions.

Bien sûr ! Mais, en même temps, il ne faut pas que la recherche devienne dépendante de la filière de la banane : c'est pourquoi je parle d'une contribution collective. La commission d'enquête n'a pas le pouvoir de poser la question de votre responsabilité pénale, mais nous voulons appeler votre attention sur le fait que certaines personnes subissent une double peine. Des producteurs qui n'ont jamais utilisé de chlordécone ont aujourd'hui du chlordécone dans leurs sols : c'est tout de même un problème ! Et ces producteurs, qui sont des victimes, ne bénéficient pas du même niveau de soutien que la filière de la banane. Ces victimes n'ont pas votre puissance de frappe, et ce sont eux qui ont aujourd'hui des terres polluées. Vous, vous pouvez continuer à produire des bananes sur vos terres polluées sans risque sanitaire – jusqu'à preuve du contraire. Vos bananes sont propres et commercialisables, et je m'en réjouis.

Il n'est pas normal que vous ne fassiez rien, dans la mesure où c'est vous qui êtes à l'origine du mal – un mal que, de surcroît, vous ne subissez pas. Il faut créer une dynamique d'espérance : il faut que les gens sentent qu'ils peuvent sortir du chlordécone.

Je tiens à vous rassurer, monsieur le président : notre banane est vraiment saine et nous faisons des analyses très fréquemment – nous en avons fait 1 500 depuis 2008.

Je veux rassurer nos agriculteurs et les consommateurs.

Je connais de nombreux petits planteurs qui font d'énormes efforts pour maintenir leur terrain dans de bonnes conditions.

En effet, et nous devons continuer ainsi, afin de rassurer à la fois nos producteurs et les consommateurs. Mais il faut une association pleine et entière. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas associés au plan chlordécone. Mais la porte est ouverte.

La réunion s'achève à dix-sept heures cinq.

————

Membres présents ou excusés

Réunion du mercredi 25 septembre 2019 à 16 h 10

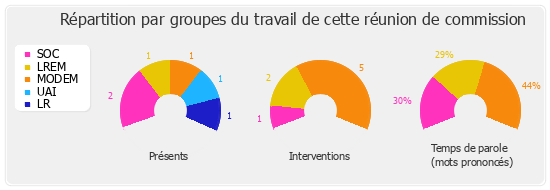

Présents. – Mme Ramlati Ali, Mme Justine Benin, Mme Claire Guion-Firmin, M. Serge Letchimy, Mme Nicole Sanquer

Excusé. – Mme Véronique Louwagie

Assistait également à la réunion. – Mme Josette Manin