Mission d'information sur l'adaptation de la politique familiale française aux défis du xxie siècle

Réunion du mercredi 27 novembre 2019 à 14h15

Résumé de la réunion

La réunion

La Mission d'information de la Conférence des présidents sur l'adaptation de la politique familiale française aux défis de la société du XXIe siècle

Mercredi 27 novembre 2019

Présidence de M. Stéphane Viry, président de la mission d'information

La séance est ouverte à quatorze heures vingt.

. Nous poursuivons aujourd'hui nos travaux sur la politique familiale à l'aune du XXIème siècle. Monsieur le Professeur, vous êtes un spécialiste du droit des personnes et de la famille. Vous vous êtes également intéressé au droit de la bioéthique et vous avez consacré un manuel à cette question. Notre mission parlementaire ambitionne de faire évoluer la politique familiale pour l'adapter aux évolutions de notre société et doit bien évidemment considérer les évolutions juridiques récentes relatives au couple et à la famille – mariage entre personnes de même sexe, facilitation du divorce par consentement mutuel – et celles votées récemment dans le projet de loi bioéthique actuellement en discussion au Sénat, notamment sur les questions de la filiation. Comment toutes ces évolutions juridiques nous amènent-elles à repenser notre politique familiale ?

Merci d'avoir accepté d'intervenir devant notre mission qui mène une réflexion sur l'évolution de la politique familiale face aux grands enjeux et aux défis du XXIème siècle. Nous sommes impatients de vous entendre sur les questions de bioéthique, puisque nous venons de voter le texte à l'Assemblée avec un certain nombre de conséquences, notamment l'ouverture à la PMA pour toutes. Nous sommes également ravis de vous entendre sur le divorce, y compris le divorce par consentement mutuel. Comment fonctionnent les nouvelles procédures?

J'avoue que lorsque j'ai été sollicité pour une audition sur la politique familiale, je me suis demandé si j'étais le plus indiqué pour cela, même si je suis professeur de droit à la politique familiale. J'ai été un peu rassuré par les questions qui m'ont été soumises dans le questionnaire reçu récemment.

J'aimerais d'abord essayer de comprendre ce qu'est la politique familiale. Dans un sens étroit, nous pouvons la définir comme l'ensemble des mesures prises par l'Etat, les collectivités, les organismes de sécurité sociale, pour soutenir et aider les familles pour assumer l'éducation, l'accueil des enfants. Cette politique familiale trouve comme fondement juridique le plus solide l'article 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, affirmant que la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle est également fondée sur un certain nombre de dispositions légales et elle est mise en œuvre par le Code de l'action sociale et des familles.

Nous pouvons l'envisager dans un sens plus large. Elle peut également correspondre à l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires, visant à identifier et garantir l'existence d'un modèle familial, considéré par le législateur civil comme le modèle idéal d'épanouissement de l'individu et des familles. Si nous envisageons les choses sous cet angle, nous pouvons considérer que les questions se rapportant aux conditions de reconnaissance de la famille, son renforcement, sa fragilisation, l'admission ou la promotion de situations familiales complexes, la lutte contre les situations illicites ou la bienveillance à leur égard, relèvent de la politique familiale, du moins au sens large. Nous pouvons ainsi considérer que le droit de la famille dans ses évolutions constitue l'un des instruments de la politique familiale.

Il me semble que ces deux approches peuvent être combinées pour tenter de répondre aux questions que vous vous posez dans le cadre de cette mission d'information, à savoir celles de l'adaptation de la politique familiale aux défis soulevés par la société du XXIème siècle. J'en ai identifié deux. Le premier défi de la politique familiale dans la société qui est la nôtre – et qui sera encore plus la nôtre demain – est peut-être de répondre à un phénomène de vieillissement de la population, en remédiant si possible à la crise des berceaux. Le deuxième défi est l'identification des fonctions de la famille. A quoi sert la famille dans la société du XXIème siècle ?

Le vieillissement de la population est une grande question qui n'est d'ailleurs pas une question que l'on découvre aujourd'hui. C'est une question qui a donné lieu à de très nombreuses réflexions et études depuis bien longtemps. Cette question est d'abord liée à l'allongement de l'espérance de vie, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est aussi lié à une modification des proportions dans la société de personnes jeunes et de personnes âgées, à toutes les questions autour de la pyramide des âges, avec un rétrécissement à sa base et un élargissement à son sommet. C'est préoccupant.

S'agissant de cette question du vieillissement de la population, je pense que si la politique familiale peut espérer lui apporter une réponse, ce ne peut être qu'au niveau de la base de la pyramide des âges, c'est-à-dire au niveau de ce que l'on a appelé la crise des berceaux. C'est précisément pour ce type de questions qu'a été imaginée la politique familiale, immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. Nous connaissons ce discours du Général de Gaulle, qui en 1945 appelait de ses vœux la naissance de 12 millions de bébés dans les dix années à venir. Nous savons que c'est à cette volonté politique démographique du Général de Gaulle que l'on doit la création d'une politique familiale qui est destinée à compenser, autant que faire se peut, la diminution du niveau de vie induite par l'arrivée d'enfants au foyer. Selon les économistes, un couple ayant trois enfants subit une perte de son niveau de vie de l'ordre de 25 % par rapport à un couple sans enfant. C'est pour compenser cette disparité de niveau de vie qu'existent des mesures de trois ordres : des mesures de redistribution horizontales qui se traduisent principalement fiscalement par l'instauration du quotient familial ; des mesures verticales qui permettent d'accroître la solidarité à l'égard des familles en ayant le plus besoin, notamment l'allocation de rentrée scolaire, ou encore les bourses sur critères sociaux pour les étudiants, et enfin, ce système s'accompagne de mesures qui sont universelles. Ce sont les allocations familiales. Elles ont en tout cas initialement été pensées comme étant universelles, accordées en fonction du nombre d'enfants, sans égard aux ressources des parents, le tout étant destiné à favoriser une forme d'entraide intergénérationnelle. Les enfants d'aujourd'hui paient les retraites actuelles. Plus ils sont nombreux et mieux les choses se passent. C'est un système qui a été pensé dans une visée proprement démographique et qui a progressivement été altéré au cours des quelques dernières années – érosion du quotient familial, mise sous conditions de ressources des allocations familiales.

Nous avons pu constater qu'à partir de 2015, le taux de natalité est passé à 11,8 naissances pour 1 000 habitants en France métropolitaine, et l'indice conjoncturel de fécondité passait sous la barre symbolique de 1,96 enfant par femme. Aujourd'hui, il est à 1,88, de sorte que certains journaux ont pu titrer autour d'une véritable crise des berceaux, que la France n'est pas le seul pays à connaître, mais dont elle semblait être épargnée depuis bien longtemps. On parlait de « miracle français » à cet égard, et je crois que le miracle désormais ne se produit plus. Peut-être est-il temps de s'en inquiéter.

Concernant les liens pouvant exister entre la bioéthique et la politique familiale, et les principaux apports du projet de loi de bioéthique en cours de discussion, je crois que c'est d'abord au regard de la natalité que nous pouvons envisager les choses. En effet, si nous déplorons trop peu de naissances et que nous envisageons d'y porter remède, nous pourrions considérer que les mesures telles que l'extension des conditions de l'assistance médicale à la procréation, le développement de techniques plus efficaces, ou encore l'ouverture de l'autoconservation ovocytaire de précaution, s'inscrivent dans cette logique. Je ne suis pas persuadé qu'il faille les envisager sous cet angle. Je ne crois pas que dans l'esprit des promoteurs de la loi, il s'agisse d'une réponse à un problème de natalité. Il s'agit plutôt d'une réponse à une demande sociale qui émane de personnes qui sont dans des situations qui empêchent l'accès à l'assistance médicale à la procréation. S'il ne s'agit pas de questions pensées comme étant des mesures natalistes, elles s'inscrivent toutefois dans une logique qui pourrait conduire à l'augmentation des naissances, parce qu'elles visent à lutter contre l'infertilité. Il n'y aurait alors rien de pire que de considérer que la seule réponse devant être donnée aux questions d'infertilité est une réponse technique, essentiellement médicalisée.

À cet égard, il faut savoir se féliciter de ce que l'article 2 bis, qui a été inséré par voie d'amendement parlementaire et discuté entre tous les groupes, prévoit que les mesures nationales et pluriannuelles d'organisation concernant la prévention et l'éducation du public, l'information sur la fertilité féminine et masculine, la formation des professionnels de santé et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d'infertilité, notamment comportementales et environnementales, doivent être définies par arrêté conjoint des ministres de l'Education nationale, de la santé, de la recherche et de l'écologie. Il y a une prise de conscience plus large du problème et cela me semble être une excellente chose, même si encore une fois, il ne s'agit pas simplement ici de répondre à une question de natalité.

Par ailleurs, vous souhaitez savoir si le projet de loi actuellement en discussion au Sénat permet d'atteindre un point d'équilibre sur les sujets comme la PMA ou la recherche relative aux embryons. La question ainsi posée invite à tenter d'identifier quelles pourraient être les enjeux en balance, pour voir si ces derniers sont considérés avec équilibre. Il faut ici distinguer l'action de la PMA de la question de la recherche sur l'embryon. Sur la question de l'assistance médicale à la procréation, quels peuvent être les intérêts en cause qu'il convient d'équilibrer ? Il y a l'intérêt des couples qui attendent de la société qu'elle apporte une réponse aux problèmes d'infertilité qu'ils rencontrent. Il y a également l'intérêt de l'enfant à concevoir, à naître et à grandir en raison de l'utilisation de ces techniques. Cet intérêt de l'enfant est plus difficile à discerner. Si l'on reprend les travaux initiaux qui ont été conduits avant l'adoption des lois du 29 juillet 1994, nous pouvons établir avec une assez grande certitude que le législateur a eu à cœur de prévoir pour l'enfant à naître une filiation crédible. C'est-à-dire que l'enfant né d'une technique d'assistance médicale à la procréation, quelle qu'elle soit, doit pouvoir se représenter comme étant effectivement issu de ce que la loi désigne comme étant son père et sa mère.

Cette volonté politique s'est traduite dans les conditions qui se trouvent aujourd'hui à l'article L2151-2 du Code de la santé publique : l'assistance est ouverte à un couple formé d'un homme et d'une femme vivants en âge de procréer, réservée pour des indications médicales, infertilité pathologique médicalement diagnostiquée ou risque de transmission d'une maladie. Si nous considérons que c'est ainsi que les choses avaient été pensées en 1994, il n'est pas du tout évident que le projet de loi qui a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale renforce cet équilibre. Nous pourrions plutôt considérer qu'il déséquilibre la situation, renforçant probablement l'intérêt ou les droits des couples, mais altérant la possibilité pour l'enfant de jouir d'une filiation crédible. L'enfant sera en effet rattaché dans un couple de femmes ou à des femmes qui ont présidé à sa naissance, mais il sera privé de la possibilité d'avoir un père. De ce point de vue-là, nous ne saurions prétendre qu'il s'agit d'une amélioration de sa situation.

S'agissant de l'équilibre des intérêts en jeu concernant la recherche sur l'embryon, nous pouvons identifier l'intérêt de l'embryon lui-même. La manière la plus simple de l'envisager est de se rappeler que dans son tout premier avis du 22 mai 1984, le comité consultatif national d'éthique avait indiqué que l'embryon est une personne humaine potentielle, vivante ou qui a été vivante et dont le respect s'impose à tous. On trouve une traduction législative de cet avis – dont on a pu dire qu'il donnait une « réponse de normand » à la question du statut de l'embryon – dans l'article 16 du Code civil, affirmant que la loi garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, reprise à l'article 16 de l'ancien article 1er de la loi Veil du 17 janvier 1975. L'intérêt de l'embryon est qu'il soit respecté.

L'autre intérêt est celui de la recherche. C'est la liberté de la recherche et celle-ci ne peut être aujourd'hui pensée comme un absolu. Des considérations tout à fait légitimes peuvent conduire à la restreindre sur quantité de sujets, notamment la nécessité de respecter l'être humain dès le commencement de la vie. C'est dans la recherche de cet équilibre que s'inscrivait la loi du 6 août 2004, prévoyant le maintien de l'interdiction des recherches sur l'embryon qui avait été posée en 1994, mais ouvrant des recherches dans un cadre exceptionnel. Ce sont celles qui semblaient les plus importantes, qui visaient à permettre des progrès thérapeutiques majeurs. Cet équilibre a ensuite été pérennisé par la loi du 7 juillet 2011 et a été rompu par la loi du 6 août 2013 qui a supprimé du Code de la santé publique l'affirmation du principe d'interdiction des recherches sur l'embryon. Le projet de loi actuel aggrave ce déséquilibre, puisqu'il extrait du cadre relativement contraignant de la recherche sur l'embryon, les recherches portant sur les cellules souches embryonnaires, qui ne seront soumises qu'à un régime de déclaration préalable, très allégé, dans lequel il est difficile de voir la marque de la garantie du respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Nous ne pouvons pas vraiment parler d'équilibre, mais plutôt de rupture d'équilibre.

Concernant le deuxième défi qui porte sur la réaffirmation des fonctions de la famille, on enseigne parfois que cette dernière est le groupement primaire de la société, la cellule de base de celle-ci et que pour cette raison, elle a pour rôle d'enseigner à ses membres les normes fondamentales sur lesquelles est fondé l'ordre social. Elle va donc transmettre en son sein le devoir de respecter les règles d'organisation de la vie en société. C'est ainsi que Portalis, dans le discours préliminaire au Code civil, affirmait avoir voulu propager l'esprit de la famille par le Code civil. « Les vertus privées peuvent seules garantir les vertus publiques, et c'est par la petite patrie qui est la famille qu'on s'attache la grande », disait-il. C'est sous cet angle qu'on peut envisager la fonction de la famille avant que ses membres ne soient une fabrique du citoyen. La famille, c'est ce qu'avait pensé Portalis.

Si nous envisageons la famille dans cette fonction, nous pouvons considérer socialement la famille comme un instrument précieux de préservation de l'équilibre social. Sous cet angle, il convient de garantir sa stabilité, sa permanence, de manière à ce que la fonction éducative puisse se dérouler sur un temps suffisamment long. Il n'est pas évident que les réformes récentes en droit de la famille s'inscrivent dans cette logique. Vous avez envisagé dans vos propos liminaires, Madame la rapporteure et Monsieur le Président, les réformes du divorce. Sur la question du divorce, l'évolution est tout à fait univoque, sans remonter trop loin. La loi du 11 juillet 1975 a étendu des causes du divorce, qui ne comprenaient que la faute depuis la loi de 1884.

Depuis 1975, d'autres voies de divorce ont été ouvertes, avec les réformes suivantes en mai 2004, puis le 18 novembre 2016, et plus récemment la loi du 23 mars 2019. Toutes ces réformes sur le divorce l'ont à la fois libéralisé, facilité et accéléré, comme si la seule manière d'envisager le divorce visait à ce qu'il soit le plus facile possible. Je crois que c'est ainsi que nous devons pouvoir comprendre les choses et il va sans dire qu'une telle évolution n'est pas pour consolider la stabilité familiale, d'autant qu'elle s'accompagne de l'instauration d'un modèle concurrent au mariage, au travers du pacte civil de solidarité (PACS). Si j'envisage les choses sous cet angle, c'est parce que si l'on compare la durée moyenne du PACS et du mariage au jour de leur dissolution volontaire, l'écart est flagrant : environ 15 ans pour le mariage et à peine 5 ans pour le PACS. Le mariage est donc une union plus stable et plus durable que le PACS. Le législateur a instauré avec le PACS par la loi du 15 novembre 1999 un statut conjugal pour ceux qui ne pouvaient avoir accès au mariage. Selon moi, il a bien fait de le faire. C'était principalement une réponse aux problèmes du couple homosexuel, que l'on trouvait au travers du PACS, mais assez rapidement, on s'est rendu compte que le PACS était surtout employé par des couples hétérosexuels qui pouvaient avoir accès au mariage. Ensuite, toute l'évolution de la législation sur le PACS a conduit à le rapprocher du mariage.

La loi du 23 juin 2006 l'a doté d'un quasi-régime matrimonial, avec ce régime de séparation de biens qui prévaut et qui est une bien meilleure chose que le régime d'indivision qui avait été pensé initialement, puis les modes d'adoption et de résiliation du PACS ont évolué pour conduire à ce qu'aujourd'hui, le PACS ressemble de plus en plus à un mariage. Le mariage s'est aussi rapproché du PACS sur la suppression de la condition d'altérité sexuelle par la loi de 2013 et par la facilitation du mode de rupture du divorce. Avec la dernière loi du 23 mars 2019, la durée de séparation pour le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal a été réduite à un an, et cette année de rupture ne doit être prise en compte qu'au jour du prononcé du divorce quand le demandeur n'en a pas indiqué la cause dans la demande préalable. Cela conduit désormais à ce que le divorce devienne automatique. Il suffit de vouloir divorcer pour pouvoir le faire, et cela très rapidement, comme s'il s'agissait d'un PACS.

Quel est l'impact de ces réformes sur les familles françaises ? C'est une question que vous m'avez posée et qui s'adresse plus à un sociologue qu'à un juriste. Je ne sais pas quel est l'impact de ces réformes sur les familles françaises. Toutefois, je peux vous dire quel est l'impact de ces réformes sur l'institution familiale ou sur le mariage. Je crois que cet impact est assez simple et qu'il est tout à fait souhaité par le législateur. Il s'agit de la libéralisation, la contractualisation et la désinstitutionnalisation du mariage et de la famille. L'institution familiale cède progressivement la place à une famille contractuelle. On prétend parfois que ce faisant, le législateur ne fait que suivre l'évolution des mœurs. C'est ainsi que Carbonnier a expliqué les réformes qu'il a mises sur pied dans les années 60-70. Une vaste enquête sociologique lui a permis d'identifier les aspirations du corps social et d'y répondre par toutes ces grandes réformes du droit de la famille des années 60-70. Il y a de la part du droit une manière de suivre l'évolution des mœurs. Nous pouvons aussi considérer que la répétition de ces réformes avec leur sens véritablement univoque influe sur l'évolution des mœurs. Le droit peut aussi être considéré comme la semence des mœurs. C'est aussi ce que disait Portalis dans le discours préliminaire au Code civil.

Vous m'interrogez ensuite sur les évolutions pertinentes que pourrait suivre la politique familiale française, y compris du point de vue de la protection de l'enfance. De multiples réponses pourraient être apportées. J'ai notamment un peu travaillé sur la question de la gestation pour autrui. Cette question n'existait pas autrement que virtuellement dans le débat de la loi relative à la bioéthique. Toutefois, nous savons que la gestation pour autrui est une pratique en développement au moins à l'étranger, au profit de couples français. La situation actuelle est une situation marquée par une très profonde ambivalence, puisque le législateur français a inscrit à l'article 16-7 du Code civil en 1994, la nullité des conventions de gestation pour autrui. S'il l'a fait, c'est notamment parce qu'il a considéré qu'une telle pratique n'était pas conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, considéré désormais comme l'objet d'un contrat, et la plupart du temps à titre onéreux. Cet interdit a été affirmé en 1994 et périodiquement réaffirmé dans son objectif.

Les juridictions françaises admettent désormais, après que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), de reconnaître aux gestations pour autrui qui ont été organisées à l'étranger presque tous les effets voulus par les commanditaires de ces opérations, de sorte que la jurisprudence tend à encourager ce « tourisme procréatif ». S'il ne s'agissait pas de questions relatives à l'enfant, nous pourrions considérer que c'est de faible importance, mais il faut tout de même savoir dire que bien souvent se développent des pratiques de trafic d'enfants et sur lesquelles le législateur français pourrait vouloir agir. Je crois que le seul moyen d'agir en la matière est de renforcer notre dispositif prohibitif en matière de gestation pour autrui par un certain nombre d'incriminations pénales. J'en ai rédigé certaines et si cela vous intéresse, je pourrai vous les donner. Cela pourrait peut-être aussi se faire par une initiative au plan international pour affirmer le caractère illicite de ces pratiques, pas simplement en France, mais partout ailleurs.

Vous m'avez également posé une question sur la jurisprudence de la CEDH et sur l'obligation qui pourrait être faite au législateur français de réfléchir à de nouvelles modalités juridiques d'encadrement de la famille. Nous pouvons distinguer l'enfant et le couple. Ce sont des questions différentes qui appelleront évidemment des considérations essentiellement différentes. S'agissant de la question de l'enfant, il me semble que l'une des évolutions les plus intéressantes et les plus récentes de la jurisprudence de la CEDH est celle qui tend à consacrer au profit de l'enfant un droit à la vérité sur sa filiation, c'est-à-dire à la connaissance de ses origines. Si ce droit n'est pas affirmé comme un absolu, il tend à avoir une force considérable dans la jurisprudence de la CEDH. C'est principalement dans l'arrêt Mandet contre France du 14 janvier 2016 que l'on en prend pleinement conscience. Il s'agissait d'une situation où l'enfant était élevé par un couple constitué d'une femme et d'un homme, dont elle avait d'abord divorcé avant qu'ils ne se marient de nouveau et que cet homme ne reconnaisse l'enfant. Très concrètement, la femme est enceinte, le couple divorce – nous ne savons pas pour quelles raisons à ce stade de l'histoire – et elle va mettre au monde un enfant qui n'a pas de filiation paternelle, puis son ex-mari reconnaît l'enfant et épouse de nouveau la femme dont il était divorcé. L'enfant a donc une filiation complète et c'est une filiation légitime. C'est avant l'ordonnance du 4 juillet 2005. Il a été légitimé par le mariage subséquent de ses parents.

C'est alors qu'un autre homme revendique la paternité à l'égard de l'enfant et agit pour contester la filiation à l'égard de cet homme. Pour ce faire, il sollicite la réalisation d'un test génétique auquel tout le monde se refuse : la mère, l'autre homme et l'enfant lui-même qui, au moment où débute l'affaire, est âgé de huit ans et est élevé dans ce couple formé de personnes mariées. Il fait savoir qu'indépendamment de toute autre considération, il veut rester dans cette famille, il est très bien comme cela. Il ne veut pas que cela change. Les juridictions françaises estiment qu'indépendamment de ce que souhaitent l'enfant et ce couple, il faut faire triompher la vérité biologique, ce qu'ils font. L'enfant et le couple vont donc ensuite agir devant la CEDH qui estime que les juridictions françaises n'ont pas violé le droit à la vie privée et familiale de l'enfant, car l'intérêt de celui-ci, quand bien même aurait-il noué des liens affectifs très forts avec le mari de sa mère, est avant tout de connaître la vérité sur ses origines, même s'il ne l'exprime pas. Même si ce n'est pas un absolu, nous voyons ici quelque chose de très fort dans la jurisprudence de la CEDH. Sous cet angle, nous pouvons considérer que le projet de loi adopté en première lecture, en ce qu'il consacre un droit à la connaissance des origines, s'inscrit à l'évidence dans l'épanouissement des droits de l'enfant et de son intérêt, et nous devons nous en féliciter. En revanche, en permettant l'établissement d'un double lien de filiation maternelle et en méconnaissant la possibilité pour l'enfant d'avoir une filiation paternelle, je crois que le législateur court un risque.

S'agissant du couple, si l'on envisage la jurisprudence de la CEDH, nous pouvons affirmer assez généralement qu'elle reconnaît une large marge d'appréciation aux États à divers égards. D'abord, la CEDH a affirmé qu'il n'existait pas d'obligation pour les États d'ouvrir le mariage aux couples de même sexe. Cela a été affirmé en dernier lieu par un arrêt du 21 juillet 2015, mais cela avait été affirmé par d'autres décisions. C'est un arrêt Oliari et autres contre Italie. Il s'agissait de couples d'hommes qui avaient souhaité se marier en Italie, mais qui n'avaient pas pu le faire, estimant que leur droit à la vie privée et familiale et leur droit au mariage, fondés sur l'article 12 de la convention, leur avaient été méconnus. Ils ont agi devant la CEDH qui ne les a pas reçus sur ce point, mais qui en a profité pour affirmer que lorsque le mariage n'est pas ouvert aux couples de même sexe, il est en revanche indispensable que le législateur crée un statut pour eux. L'équivalent du PACS italien pour les couples de même sexe – qui n'existait pas à l'époque – a dû être modifié pour cette raison, à la suite de ces décisions.

Ensuite, concernant les partenariats enregistrés – l'équivalent de notre PACS – la CEDH a affirmé que les États sont libres de définir les conditions permettant d'accéder à ce statut. C'est à l'occasion d'une décision rendue contre l'Autriche avec l'arrêt du 26 octobre 2017 que la CEDH s'est prononcée. L'Autriche avait créé l'équivalent de notre PACS – un partenariat enregistré réservé aux couples de même sexe – et l'avait interdit aux couples de sexe différent. Un couple formé d'un homme et d'une femme a voulu un partenariat enregistré et n'a pas pu le faire. Il a donc agi contre l'Autriche devant CEDH, qui a estimé que les couples de personnes de sexe différent ne sont pas, au regard de l'accès au mariage ou du partenariat enregistré, dans la même situation que les couples de même sexe. Il est donc possible de créer des conditions différentes, réserver le mariage aux couples de sexe différent, réserver le PACS aux couples de même sexe. C'est la logique autrichienne.

Enfin, la CEDH a refusé, dans un arrêt du 10 janvier 2017, de consacrer l'existence d'un droit au divorce. Ce droit au divorce a été invoqué sur le fondement de l'article 12, à savoir le droit de se marier. Il faut avoir une pensée un peu orwellienne pour considérer que le droit de se marier équivaut au droit de divorcer. En réalité, les choses auraient pu se comprendre, puisqu'il faut parfois être divorcé d'un premier mariage pour pouvoir se remarier avec un tiers. C'est sous cet angle-là que les individus se plaignaient. C'est une décision rendue contre la Pologne. Dans cette décision, la CEDH a refusé de consacrer l'existence d'un droit au divorce. Il est intéressant de signaler que le Conseil constitutionnel, dans une décision du 29 juillet 2016, a quant à lui affirmé qu'il existait une liberté de mettre fin aux liens du mariage, et que cette liberté était constitutive de liberté personnelle. Sur cette question, le Conseil constitutionnel est peut-être plus allant que la CEDH. Cela paraît anodin de le dire, mais cela ne l'est pas du tout. Sur toutes les questions de société, la jurisprudence du Conseil constitutionnel est marquée par ce que l'on appelle le self-restraint, c'est-à-dire qu'il affirme systématiquement qu'il ne se trouve pas dans la même position que le législateur pour apprécier les considérations, ce qui le conduit à ne jamais censurer. Nous l'avons vu dans ses nombreuses lois. La CEDH, quant à elle, n'a la plupart du temps pas ce type de pudeur. Elle n'hésite pas à condamner un État, quand bien même il aurait sa propre politique en la matière. Nous avons une inversion des rôles entre la CEDH et le Conseil constitutionnel sur cette question-là.

Enfin, pour répondre à votre dernière question portant sur la pertinence des objectifs de la politique familiale française au regard de la société française du XXIème siècle, je crois que c'est surtout de lisibilité que la politique familiale a besoin aujourd'hui. Il me semble indispensable de savoir affirmer quels sont les objectifs de la politique familiale, et une fois que cela est fait, il sera certainement plus simple de définir les moyens devant être mis en œuvre.

Vous avez parlé de différents modèles européens, mais une fois qu'on a fait un premier pas vers un modèle dans un pays, y a-t-il un retour en arrière avec une mise en cohérence juridique possible ? Vous avez parlé du modèle autrichien, nous voyons bien que notre mariage emporte des questions sur la filiation et que si nous voulons répondre aux enjeux de l'intérêt de l'enfant et d'une lisibilité de notre droit de la filiation dans cet intérêt-là, nous avons besoin d'avoir une mise en cohérence. Nous le faisons par tronçon et parfois de manière découpée.

Ma deuxième question porte sur la gestation pour autrui. Aujourd'hui, quelles sont en pratiques les sanctions prononcées dans les cas avérés de gestation pour autrui, sachant que ces actes ont pu être commis en dehors de notre sol, avec la question de la territorialité ?

Ensuite, sur les intermédiaires, nous voyons bien que nous avons de la publicité. Par exemple, au cinquième salon de la GPA qui a eu lieu à Bruxelles, plusieurs agences vendaient jusqu'à 150 000 euros le bébé. Il y a plusieurs noms d'agences : « Les bébés parfaits », « Les bébés merveilleux », « Avec nous, tout devient possible ». Nous voyons bien que ce n'est pas la maman qui porte qui va toucher cette somme. Ce sont tous ces intermédiaires qui sont essentiellement tournés vers la sécurité juridique du dispositif. In fine, ils ont sécurisé juridiquement la démarche, mais nous parlons quand même d'enfants. J'aimerais savoir ce que vous avez observé. J'ai bien compris que vous aviez des propositions sur les incriminations, mais peut-on aller au-delà ? Y a-t-il des freins ? Est-ce au niveau français, européen, international ? À quel échelon peut-on intervenir ?

La question que vous me posez sur les différents modèles est liée à ce que je vous ai indiqué s'agissant de l'Autriche, qui a tenu à conserver une essentielle différence entre ces deux modèles conjugaux que sont le partenariat enregistré et le mariage. Si nous comparons le modèle autrichien au modèle français, nous voyons qu'à l'inverse, nous assistons à une convergence de nos deux modèles qui n'est pas totale. Il existe encore des différences tout à fait essentielles entre le PACS et le mariage. La première de ces différences est que nous ne faisons pas découler de conséquences familiales de la conclusion d'un PACS. Ce dernier ne crée pas de vocation successorale réciproque entre les partenaires. Le PACS n'est pas fondateur de filiation, comme peut l'être le mariage, par le jeu de l'article 312 du Code civil. Comment faire évoluer nos modèles ? Est-il possible de faire un retour en arrière ? Si je comprends bien, votre question est : serait-il possible que le droit français devienne comme le droit autrichien ? S'agissant de cette comparaison entre nos deux modèles, nous pourrions nous dire qu'en France, la convergence doit aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir d'une part le PACS, et d'autre part le mariage, dont les conditions de formation sont essentiellement similaires – quasiment les mêmes empêchements, les mêmes conditions de capacité, etc. – nous fusionnons les deux modèles en un, en créant un mariage à degrés, avec des régimes optionnels.

Cela pourrait fonctionner un peu comme le régime légal pour les biens. Nous pourrions tout à fait imaginer un régime supplétif de volonté avec des degrés de mariage qui supposerait une manifestation explicite, qui ne passerait pas nécessairement par la conclusion d'un contrat de mariage devant le notaire et pourrait se faire par voie d'interpellation de l'officier d'état civil. Nous pourrions alors dire que PACS et mariage sont aujourd'hui les deux variantes d'une même réalité dont il faut favoriser la convergence. C'est proposé par certains de mes collègues qui prônent la consécration d'un droit commun du couple.

L'autre option serait de maintenir la coexistence de ces deux régimes juridiques, en considérant que chacun a sa légitimité, mais qu'il est indispensable de renforcer les différences pour plus de lisibilité et éviter cette situation de concurrence. Ce serait dans l'esprit autrichien, c'est-à-dire faire un PACS réservé aux couples de même sexe et refaire un mariage réservé aux situations d'altérité sexuelle. Le pourrait-on ? Rien ne l'interdit. Le fera-t-on ? La balle est dans votre camp.

Pour les questions de procréation, c'est un peu indépendant de la question du mariage ou du PACS. C'est la question de la possibilité de l'établissement d'un double lien de filiation unisexuée pour l'enfant. C'est la question à laquelle l'Assemblée a répondu avec la reconnaissance conjointe du couple de même sexe par acte notarié avant la réalisation de la PMA. C'est une solution qui est possible sans interférer avec le mariage. Il faudrait savoir si nous pouvons aller plus loin en créant ce que certains appellent de leurs vœux, c'est-à-dire une présomption de co-maternité dans le mariage, par exemple.

Je suis intéressée par vos opinions et recommandations sur le renforcement de l'arsenal juridique sur le volet GPA, sur le titre 7 qui se trouve modifié à l'issue de la première lecture à l'Assemblée nationale. Quel est votre sentiment sur ces modifications avec l'ouverture à la PMA pour toutes ? Ensuite, je reviens sur la désunion, le divorce par consentement mutuel. En introduction, je vous interrogeais sur ses conséquences. Est-il véritablement aussi simple de divorcer par consentement mutuel ? Si je ne m'abuse, il faut que le couple soit d'accord en tous points.

S'agissant de l'extension de l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et la création de ce double lien de filiation unisexuée, j'ai beaucoup de réserves. J'ai une réserve de fond sur l'extension et une réserve technique sur les modifications du titre 7. Sur l'extension, je crois que le législateur, en procédant de cette manière-là, rompt avec la recherche d'équilibre qui existait auparavant dans notre législation. Il méconnaît le droit pour un enfant de disposer d'une branche paternelle de sa filiation, et j'ai peine à considérer que cela puisse être favorable à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit être une considération primordiale pour le législateur dans cette affaire. Je ne suis pas persuadé que les choses ont été suffisamment approfondies. Je n'ai là que des interrogations et je regrette de ne pas être le seul dans ce cas. Dans son avis 126, le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) affirme qu'il n'existe pas d'études fiables pour savoir si l'enfant risque de subir une situation défavorable parce qu'il n'aura jamais de père. Nous ne savons pas. C'est également ce que nous avons entendu de certains pédopsychiatres. La plupart du temps, les études ont été conduites de manière légère, sans véritable recherche, de sorte qu'il n'est pas aujourd'hui possible d'affirmer avec certitude que l'enfant ne souffrira pas d'une telle situation. Je crois qu'il y a ici quelque chose qui relève d'une prise de risque, en contradiction avec l'obligation d'accorder une considération primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est ma réserve fondamentale.

Sur le plan technique, modifier le titre 7 pour y inclure le nouveau chapitre 4 peut avoir l'air d'un détail, mais le Conseil d'État avait mis en garde le législateur contre toute tentative de modification de ce titre, en raison du sérieux risque d'ébranler les colonnes du temple. Sans aller chercher trop loin, il y a deux réserves techniques qui peuvent être faites au dispositif. D'abord, le texte prévoit une reconnaissance conjointe. Le terme a été choisi à dessein, parce que c'est par la reconnaissance que s'établit la filiation, à défaut d'établissement légal. Or, la reconnaissance de l'article 316 traduit la vérité biologique. L'homme avoue être le père de cet enfant qui vient de naître. Il y a derrière la reconnaissance, la vraisemblance biologique, ce qui conduit à ce que les reconnaissances mensongères ou invraisemblables sont annulées, et qu'en cas de contestation, ce soit la vérité biologique qui permette d'arbitrer. Le risque est que nous ayons le même terme de « reconnaissance » pour deux situations essentiellement différentes dans le même titre, à savoir un titre qui est entièrement structuré autour de la vraisemblance.

La deuxième réserve technique porte sur l'établissement du lien de filiation à l'égard des deux femmes, qui ne sont pas dans la même situation. L'accouchement devrait faire la mère. C'est ainsi que les choses se passent pour toutes les femmes depuis l'ordonnance du 4 juillet 2005. Auparavant, c'était uniquement pour les femmes mariées, mais c'est désormais pour toutes les femmes. Une femme pourra à présent accoucher sans pour autant être mère. Elle ne sera mère que par la reconnaissance conjointe. Il y a une rupture avec le principe « Mater semper certa » est, et je pense qu'il y a ici un problème.

S'agissant du divorce par consentement mutuel, les couples doivent s'entendre, mais c'était déjà le cas auparavant. Il faut que les deux membres du couple soient d'accord sur les causes et les conséquences du divorce. Ils doivent être d'accord sur tout, y compris les questions relatives à l'enfant, la prestation compensatoire, etc. Auparavant, ils se mettaient d'accord par une convention qui devait être homologuée par le juge. Désormais, l'accord suffit. Il est entouré d'un formalisme un peu plus exigeant, mais la nécessité du juge est écartée, sauf si l'enfant capable de discerner demande à être entendu par le juge. Je ne crois pas que cela pose de difficulté sur la nécessité de l'accord. C'était déjà le cas. Le risque qui a été souligné lors des travaux après la promulgation de la loi et qui est difficile à mesurer, est que dans ce divorce désormais contractuel, les intérêts de l'éventuelle partie faible soient méconnus sur l'autel de la nécessité de s'entendre, pour aller vite, éviter de perdre du temps et de l'argent. Cela pourrait conduire à ce que l'un accepte des conditions qui ne lui sont pas favorables. Le risque est de générer un contentieux post-divorce de remise en cause des conséquences telles qu'elles ont été acceptées.

L'audition s'achève à quinze heures vingt.

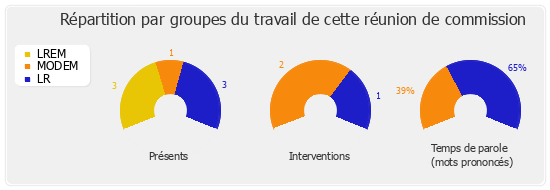

Membres présents ou excusés

Mission d'information de la Conférence des présidents sur l'adaptation de la politique familiale française aux défis de la société du XXIe siècle

Présents. - Mme Pascale Boyer, Mme Nathalie Elimas, M. Gilles Lurton, Mme Zivka Park, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Stéphane Viry

Excusés. - Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Jacqueline Dubois, Mme Laure de La Raudière, Mme Frédérique Meunier