Mission d'information sur la résilience nationale

Réunion du mercredi 27 octobre 2021 à 16h15

Résumé de la réunion

La réunion

MISSION D'INFORMATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS SUR LA RÉSILIENCE NATIONALE

Mercredi 27 octobre 2021

La séance est ouverte à seize heures quinze

(Présidence de M. Alexandre Freschi, président de la mission d'information)

La bonne organisation des services d'urgence est vitale pour la nation. Le Samu est, avec les sapeurs-pompiers et la police, un acteur de premier rang sur les lieux d'un accident, d'un attentat ou d'une catastrophe. Il procède à une première évaluation et alerte si nécessaire. Au début de la canicule de 2003, le Samu, devant le nombre inhabituel de personnes victimes de malaises, a prévenu l'État qu'un évènement grave se produisait.

Nous attendons de cette audition qu'elle nous éclaire sur les capacités du Samu à faire face à un choc de grande ampleur sur le territoire, qu'il soit concentré sur une zone précise ou qu'il soit étendu. Nous serons également heureux de connaître les enseignements que vous tirez de la crise sanitaire actuelle et, plus généralement, la conception que vous vous faites de votre rôle dans la résilience du pays.

Je vous remercie d'avoir souligné le rôle important du Samu dans la résilience de la nation. Le Samu s'organise autour d'un centre de régulation médicale par département. Le 15 est le numéro d'urgence qui reçoit le plus grand nombre d'appels, à hauteur de 30 millions d'appels annuels. Le Samu prend en charge 18 millions de dossiers médicaux par an.

Lors de la première vague de la crise sanitaire, le Samu a été sollicité à partir de la fin février 2020. Au début du mois de mars, le Samu du site de Creil a vu le nombre d'appels reçus augmenter de 250 % en une nuit. De leur côté, les autres Samu connaissaient un accroissement de leur activité de l'ordre de 30 %. À compter de cette date, nous nous sommes organisés afin de recevoir un flux d'appels plus important. Nous avons procédé à un changement de notre organisation et augmenté nos capacités techniques et humaines.

Le pic des appels s'est situé, pour l'ensemble des services du Samu, aux alentours du 13 mars 2020. Nous recevions alors 80 000 appels de plus par jour – une situation que nous n'avions jamais connue. Nous étions insuffisamment préparés pour faire face à une augmentation de près de 300 % de notre activité sur le territoire national. Cependant, notre attache hospitalière nous a permis de disposer très rapidement de renforts humains, parmi nos collègues des hôpitaux, les retraités, les médecins généralistes, les étudiants en médecine, les sapeurs-pompiers… L'ensemble du monde de la santé s'est mis à la disposition du Samu pour nous permettre d'absorber cette augmentation des appels.

Comme je l'indiquais, nous avons changé notre mode de fonctionnement. À cette fin, nous avons été aidés par les travaux réalisés l'année précédente sur le service d'accès aux soins, dans le cadre du pacte de refondation des urgences. Ces travaux, précurseurs de ce que doit devenir la régulation médicale, visent à travailler de manière plus étroite avec les généralistes. Pour cela, un décroché bi-niveau est mis en place : lorsqu'une personne appelle le Samu, un premier opérateur répond très rapidement pour orienter l'appel puis cet appel bénéficie d'une prise en compte adaptée au niveau de gravité.

Cette approche a montré son efficacité. Des publications scientifiques indiquent que cette procédure nous a permis de conserver une qualité de service, c'est-à-dire un taux de réponse en trente secondes supérieur à 90 % pour l'ensemble des appels. Le premier décroché est effectivement très rapide. En trente secondes, il s'agit de réorienter l'appel soit vers une filière dédiée au covid-19, soit vers une filière classique, ou encore vers une filière répondant aux besoins de la médecine générale.

Cette augmentation humaine et matérielle de notre capacité de réponse nous a permis de franchir le pic d'appels, qui a duré une semaine. Depuis, notre activité demeure de 10 % supérieure à la normale.

La régulation médicale a permis d'éviter les files d'ambulances devant les urgences et la saturation de ces services, grâce au maintien à domicile de beaucoup de patients. Sinon, on aurait vu 80 000 personnes de plus converger chaque jour vers les urgences.

Nous combattons quotidiennement l'épidémie de covid-19 depuis vingt mois. Sur un grand nombre de points, nous avons acquis une expérience majeure pendant cette crise. En particulier, nous avons pu mieux identifier, parmi les outils dont nous disposions, quels étaient les moyens réellement efficaces. Désormais, l'objectif est de pousser à l'extrême ces éléments d'efficacité et de les conserver pour répondre aux crises sanitaires du futur.

Avec la crise, on a pris conscience de l'importance de certains paramètres. Par exemple, l'adaptabilité. Dans les hôpitaux, la culture de l'efficience peut nuire à cette adaptabilité indispensable. Les moyens des hôpitaux entrent dans un cadre prédéterminé. Mais on a vu, avec la crise, qu'ils ont été fortement mis à l'épreuve.

Nous avons aussi constaté qu'il était pratiquement impossible de concevoir à l'avance un plan parfaitement adapté à une situation ; qu'il fallait sortir d'un raisonnement en silos et d'un processus décisionnel essentiellement descendant. Ce sont les acteurs du terrain qui ont la vision de la réalité de la crise. De ce fait, il faut pouvoir assimiler une information remontante et s'y adapter.

Pour ce qui ce qui nous concerne, la doctrine était claire : il s'agissait de sauver un maximum de personnes en mettant en œuvre une stratégie plus participative. Sur le plan tactique, le terrain a pris la main pour que nous soyons plus efficaces. Cela illustre notre capacité d'apprentissage pendant la crise, qui constitue également un facteur de résilience. Cette expérience ne sera pas perdue. Elle nous permettra de réfléchir autrement face à d'autres crises.

Nous avions évoqué la contribution de la santé à la résilience nationale lors des attentats terroristes de 2015. Ce sujet est également pertinent dans le contexte de la crise sanitaire actuelle. Notre population se tourne vers l'État lorsqu'il faut prendre en charge des blessés ou des malades.

Lorsque la ligne de défense médicale tient, il s'agit d'un facteur de résilience majeure. Par exemple, lors des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, nous avons pu prendre en charge les blessés le soir même et nous avons ainsi démontré que les terroristes n'avaient pas atteint leur objectif. Notre résilience nous a permis de faire face et de résister à cette attaque.

Il en va de même pour le covid-19. Les services de réanimation ont pu tenir et, lorsqu'ils se sont trouvés saturés, on a pu transférer les patients, parfois à grande distance. Ces éléments montrent que nous ne subissons pas en permanence, mais que nous pouvons aussi apporter une véritable contribution, par notre résistance, à la résilience de la nation.

Mes propos se voulaient un plaidoyer mais traduisent également une position humble, car nous avons beaucoup appris.

Je vous remercie pour votre action de long terme.

Notre mission d'information s'intéresse aux événements les plus graves, qui peuvent concerner un grand nombre de personnes. J'ai visité des centres départementaux du Samu qui disposent de quelques dizaines de postes de travail pour prendre des appels. Or, nous nous apercevons que si une situation grave se produit sur le département, un centre local peut être rapidement débordé et ce, malgré le décroché bi-niveau. Quels sont les plans de sauvegarde interdépartementaux en cas de saturation de la plateforme départementale ?

Par ailleurs, la stabilité des réseaux de télécommunication n'est pas garantie. Si les lignes téléphoniques devaient faire défaut de manière prolongée, comment pourrions-nous déclencher une urgence auprès du Samu ?

Je vous remercie ainsi que l'ensemble des soignants qui se mobilisent et qui continuent à effectuer un travail remarquable. Au soir du 14 juillet 2016, à Nice, l'ensemble des acteurs médicaux du territoire se sont mobilisés sur la promenade des Anglais et dans les hôpitaux. Cette mobilisation a pu constituer un motif d'inquiétude : on pouvait craindre qu'un nouvel attentat se produise dans la foulée du premier, sur place ou dans les hôpitaux. Avez-vous intégré dans votre réflexion les risques associés des éventuels « surattentats » ?

Le conseil scientifique travaille sur une enquête relative à l'offre de santé. À l'arrivée de l'hiver, nous risquons d'être confrontés à la fermeture de près de 20 % des lits. D'autres maladies saisonnières peuvent toucher les Français. Disposez-vous de projections sur ce phénomène ? Savons-nous comment y répondre ? Y sommes-nous préparés ?. L'obligation vaccinale qui s'impose aux personnels de santé ne met pas en péril le bon fonctionnement des services dans ma région. Cependant, l'absentéisme qui en découle pourrait engendrer des difficultés, lors des congés notamment. Avez-vous travaillé sur cette question et son impact en matière de résilience ?

Nos centres départementaux comptent effectivement peu de postes de travail. En outre, leur nombre diffère d'un département à l'autre. Au quotidien, la médecine générale nous est désormais rattachée dans le cadre de la régulation de la permanence des soins, ce qui fait que nous avons un peu plus de postes. En Moselle, alors que nous disposons habituellement de huit postes pour un fonctionnement courant, nous en avions vingt-huit pendant la crise. De plus, tous les Samu sont dotés d'une salle de crise qui permet de doubler leurs capacités. Nous avons équipé une troisième et même une quatrième salle à Paris. Sur le plan technique, la montée en puissance s'est avérée plutôt simple. Nous avons rapatrié l'ensemble de nos personnels. Afin de tenir dans la durée, nous avons fait appel à des professionnels de santé qui n'étaient pas des spécialistes de la médecine d'urgence. Nous avons organisé localement des formations en vingt-quatre heures, pour leur permettre de répondre aux appels covid-19. Nous avons assisté à une mobilisation extraordinaire, y compris de la part d'associations de secouristes.

Cette montée en puissance a aussi été rendue possible par la mobilisation des hôpitaux, qui se sont concentrés sur un seul type de prise en charge. La déprogrammation de l'activité nous a ainsi permis de fonctionner.

La sauvegarde départementale que vous évoquez demeure malheureusement encore trop théorique, même si elle commence à devenir plus pratique. L'ensemble des Samu travaille actuellement sur un système d'information national qui permettra de mettre en place ces mécanismes de sauvegarde.

Cette sauvegarde interdépartementale est par ailleurs ancrée dans la structuration du service d'accès aux soins : le premier niveau de décroché est virtualisé et mutualisé à une échelle supra-départementale. Cette procédure sera opérationnelle sur tout le territoire à la fin de l'année prochaine.

Même sans cela, nous avons pu organiser des mécanismes de soutien entre les Samu. Dans les Hauts-de-France, où tous les Samu ont été soumis à une forte pression, le Samu de Lille et son CHU ont mis à disposition une salle spécifique vers laquelle les autres Samu basculaient les appels en cas de saturation. Cela a été vrai aussi dans le Grand Est : Metz est intervenu en support de la Meuse pendant une nuit.

Les professionnels de santé ne sont pas confrontés aux mêmes contraintes que les forces de police ou les sapeurs-pompiers, qui ont besoin d'autorisations pour se déplacer d'un département à l'autre. Les équipes des SMUR – structures mobiles d'urgence et de réanimation – ont pu intervenir sur plusieurs départements en tant que de besoin. Deux jours après les attentats du 13 novembre, un accident de TGV s'est produit à Strasbourg. Nous avons immédiatement envoyé une colonne de renforts, sans même attendre la demande. La mise en pratique du « devoir d'ingérence » fait donc partie de notre identité.

Les hôpitaux sont dans une situation catastrophique pour ce qui concerne le personnel. Nous avons dû fermer des services cet été, certains n'ont pas rouvert. En revanche, nous ne fermons jamais de lits dans les urgences. En cas de saturation, nous collaborons avec les cliniques et les hôpitaux voisins. Nous souhaitons conserver la coopération et la complémentarité que nous sommes parvenus à mettre en place entre les différents acteurs de la santé pendant la crise. Quelle que soit la situation, les services d'urgences feront face, au moyen de déprogrammations d'activités, qui sont notre principal levier d'action immédiat. Il faut avoir conscience du fait que les hôpitaux publics n'ont pas récupéré leur activité de 2020.

La montée en puissance de nos capacités constitue un problème majeur, mais il existe des solutions. Lors de la crise, nous avons été confrontés pendant une longue période à l'augmentation des appels. La pression était alors exponentielle. Tous les Samu peuvent cependant augmenter leurs capacités. Ils peuvent doubler leurs possibilités de réponse, ce qui peut être suffisant pour une crise à cinétique courte. A l'inverse, pour une crise à amplitude illimitée, nous devons changer de paradigme. L'expérience de la crise du covid-19 est intéressante de ce point de vue, car nous avons mobilisé des moyens techniques. En réalité, ce n'était pas le problème le plus difficile. Dans notre pays, nous pouvons en effet trouver du matériel de câblage en pleine nuit, nous pouvons obtenir des licences de logiciels en quelques minutes. Le problème ne portait pas tant sur les moyens matériels que sur les capacités humaines.

En Île-de-France, nous avons travaillé sur un dispositif appelé « rebond », mis en place aux alentours des mois de mai et juin 2020. Ce dispositif vise à faire face, si nécessaire, à une double éventualité, celle d'un rebond de l'épidémie et celle de notre rebond en termes d'activité. Il met en commun les moyens du Samu, des hôpitaux et des universités, dans le cadre d'un plan de montée en puissance progressive. Cela a été facilité par le fait que, dans la crise que nous vivons, tous les patients sont atteints par le coronavirus. Par conséquent, nous pouvons formater les réponses et les traitements, et même avoir un regard sur la cinétique de l'épidémie.

À notre sens, le téléphone est un outil dépassé. Nous disposons d'autres moyens d'alerte et de communication. Nous avons des applications qui nous mettent en contact avec le public et permettent d'actionner des moyens d'action, tels que les « citoyens volontaires ». Nous communiquons également via WhatsApp, qui nous a énormément aidés pour la gestion de crise. Nous aimerions disposer d'un dispositif de ce genre qui soit spécifiquement médical et français. Nous avons organisé des visioconférences entre les régions à des fins de supervision. Ces moyens n'étaient pas utilisés de manière formelle avant la crise.

Dans l'hypothèse d'un attentat terroriste, nous avons modélisé l'absence de communication téléphonique. La réflexion a été menée à Paris en segmentant la capitale, la petite et la grande couronne, avec une autonomie de prise en charge des patients. Sans moyen de communication, les secours sauraient sur quels moyens compter. Dans cette situation, nous pourrions maintenir un pilotage le temps du rétablissement des communications.

Le Samu a alerté le ministère de tutelle de la panne intervenue chez l'opérateur Orange. Si tous les systèmes sont défaillants, il sera difficile de nous joindre puisque la communication passe par les téléphones. Entre nous, nous disposons d'autres moyens, notamment des téléphones satellites. Nous surveillons aussi les réseaux sociaux, qui peuvent nous apporter des informations.

Lors d'un attentat terroriste, le risque lié à une seconde attaque a été envisagé depuis longtemps. En l'absence de déminage tactique, il existe un risque de trouver une seconde bombe après une fusillade. Nos dispositifs intègrent ces risques. Nous avons aussi travaillé à la protection de l'hôpital. À cet égard, le cas de figure dans lequel il serait le plus difficile d'assurer une défense efficace serait celui où des terroristes profiteraient de l'arrivée massive d'ambulances et de blessés graves pour s'infiltrer dans un hôpital. À Paris, en cas d'attentat, les sept hôpitaux qui reçoivent les blessés graves passent en mode dit « protégé », avec un check point confié à l'armée. Cela doit nous inciter ne pas quitter nos badges professionnels. Parallèlement, le niveau de protection des Samu a également été revu à la hausse, avec la mise en place de portes blindées et la présentation obligatoire des badges.

Le temps de réponse est de trente secondes pour 90 % des appels. Existe-t-il des différences entre les zones rurales, de montagne et urbaines ? Quel est le temps de prise en charge après un appel ?

Quand alertez-vous l'agence régionale de santé (ARS) ? Quel est le temps de réaction de l'administration et des services de l'État ?

Aviez-vous envisagé le type de scénario que nous vivons avec le covid-19, avec une seule pathologie ? Que retirez-vous de cette expérience ? Quels scénarios futurs envisagez-vous ?

L'objectif des meilleurs centres d'appels internationaux est de parvenir à 99 % d'appels décrochés dans les trente secondes. C'est l'objectif du service d'accès aux soins (SAS) ; les vingt-deux sites pilotes du SAS se situent à 94 % ou 95 % des appels décrochés dans ce délai. Sur l'ensemble des numéros d'urgence, le 15 est le numéro qui perd le moins d'appels. L'assistant de régulation médicale doit dépister l'urgence vitale immédiate. Dans ce cas, il continue d'assurer la prise en charge. Le délai moyen de traitement d'un appel au Samu est de trois à quatre minutes.

Nous alertons l'ARS selon les circonstances. Pendant la première vague, nous avions alerté les ARS de l'augmentation des appels. Mais lors du pic, nous n'y avons pas pensé ; ce sont les hôpitaux qui les ont prévenues. Avec la crise, nous avons pris conscience de certaines faiblesses ; nous ne nous y attendions pas et il n'y a pas eu de réaction immédiate. Mais lors de la panne de l'opérateur téléphonique Orange, le ministère de la santé a été alerté en moins de cinq minutes.

Depuis quelques années, nous avons changé la préparation des plans dans le système de santé. Désormais, il existe un plan ORSAN – organisation de la réponse du système de santé. Il s'articule autour de différents axes : nucléaire, radiologique, biologique… Il s'agit plutôt d'une boîte à outils. Nous avons pris l'habitude de travailler avec une doctrine et une stratégie. La doctrine correspond à ce que l'État a décidé pour la prise en charge. La stratégie est la manière dont nous déclinons cette doctrine sur le plan opérationnel. C'était assez simple : il fallait diminuer le nombre de patients et augmenter les capacités d'hospitalisation, de réanimation, voire organiser les transferts. Une fois la stratégie définie, il faut la mettre en œuvre sur le plan tactique : avec nos collègues, nous avons mis en place les néo-réanimations, nous avons diffusé du matériel de nos équipes d'interventions et nous avons organisé les transferts à l'échelle des régions et de manière transrégionale. Il est nécessaire de s'en tenir à cette gradation doctrine-stratégie-tactique pour que chacun intervienne au bon niveau.

À terme, il sera essentiel de modifier le pilotage des crises. Il est beaucoup trop pyramidal en France et ne correspond pas aux nécessités de la gestion de crise. Nous avons besoin d'une logique transversale, avec un leadership collaboratif. Par ailleurs, il faudrait vraiment mettre en place, dans le domaine de la santé, un pilotage qui soit administratif et médical. Ce sont les grands enseignements que nous pouvons tirer de la gestion de cette crise.

La réactivité et l'adaptabilité sont l'essence même de la gestion de crise. S'y ajoute l'amélioration de notre capacité d'analyse. Nous ne prévenons pas uniquement l'ARS, mais également l'état-major zonal. Dernièrement, un avion a passé le mur du son en Île-de-France. En quelques minutes, tous les Samu ont été prévenus de l'absence de victime. Le partage d'informations a été immédiat.

Nous devons aussi adapter les outils. Nous savons désormais évacuer des patients graves en grand nombre avec des moyens ferroviaires ou aériens civils. Cet outil peut désormais être déployé partout en quatre-vingt-seize heures.

Nous avons traversé des crises difficiles. Chacune nous permet de progresser. Notre travail, en tant que responsables de service, est de capitaliser sur ces expériences, de maintenir les compétences dans la durée et d'assurer la transmission des savoir-faire et des outils.

Nous avons construit un réseau à l'échelle de l'ensemble des Samu qui est devenu extrêmement fort. L'ensemble des Samu de zones se réunissent trois fois par semaine avec l'outre-mer.

Le Samu est d'un grand professionnalisme. Pour autant, il ne dispose pas de la masse critique pour faire face à un accident d'une grande gravité et il demeure éloigné des territoires. Dans mon territoire, avec la fin des permanences de soins en nuit profonde, les médecins généralistes sont de plus en plus prudents pour s'engager quand la situation présente un certain niveau de gravité. Pour plus de résilience, ne faudrait-il pas remettre les médecins généralistes dans la boucle, par exemple avec des médecins référents pour le Samu ou les pompiers ?

Le Samu est un vecteur d'égalité face à un problème de santé : à n'importe quelle heure, n'importe où, on peut avoir un médecin au téléphone. C'est pour les effecteurs sur le terrain qu'il peut y avoir un problème, avec la quasi-absence des permanences de soin après minuit. Nous recommençons à travailler de manière plus structurée avec des médecins généralistes que nous formons à la prise en charge des urgences vitales, en particulier en zone de montagne. Nous évaluons à 1,5 million le nombre de personnes situées à plus de trente minutes d'un SMUR : c'est trop, mais cela a beaucoup diminué au fil des années. Nous nous reposons également sur nos partenaires, les sapeurs-pompiers, qui ont un maillage important, même si cela ne résout pas le problème médical. Ils permettent de disposer d'une vision rapide au départ. Nous avons un principe de base : plus le lieu où se produisent les faits est éloigné, plus nous déclenchons, dans le doute, une intervention de nos moyens. La problématique de l'arrêt cardiaque est régulièrement mise en exergue ; dans cette situation, c'est plutôt le secouriste citoyen que nous allons guider au téléphone.

En temps normal, le Samu apporte un service exceptionnel. Je crains que le professionnalisme du Samu ne puisse déresponsabiliser certains acteurs locaux, comme les médecins généralistes. Cela peut poser un problème en situation extrême, où l'on doit avoir la masse.

Vous êtes dans la réalité du terrain et décrivez bien la cible que nous cherchons à atteindre. Le Samu est puissant, mais il peut être loin. Dans le service d'accès aux soins, actuellement déployé sur vingt-deux territoires pilotes, nous cherchons à rassembler tous les moyens et à utiliser celui qui offre le meilleur potentiel d'efficacité en fonction des réalités du lieu. Nous avons appris à examiner le risque depuis le terrain. L'idée du SAS est aussi fédératrice pour les médecins. Le généraliste qui se trouve dans un territoire isolé aura la possibilité d'accéder à un interlocuteur qui l'aide lorsqu'il est le premier sur place. Il aura également la possibilité de transmettre une alerte et une demande médicale circonstanciée, permettant d'activer nos moyens. La désertification médicale de ces territoires est liée au fait que de jeunes médecins ne veulent pas être seuls. S'ils savent que nous sommes à proximité, ils s'installeront plus facilement. Nous ne sommes pas un service élitiste.

Cela correspond à l'évolution de notre système de santé, qui passe d'une médecine de patientèle à une médecine de territoire. Cela fait partie de l'âme du Samu, et les généralistes sont en train d'opérer ce changement.

La réunion se termine à dix-sept heures vingt-cinq.

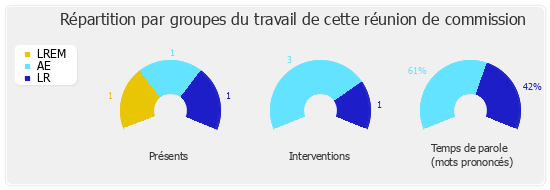

Membres présents ou excusés

Mission d'information sur la résilience nationale

Présents. – Mme Marine Brenier, M. Alexandre Freschi, M. Thomas Gassilloud