Commission d'enquête sur l'égal accès aux soins des français sur l'ensemble du territoire et sur l'efficacité des politiques publiques mises en œuvre pour lutter contre la désertification médicale en milieux rural et urbain

Réunion du jeudi 31 mai 2018 à 10h30

Résumé de la réunion

La réunion

Jeudi 31 mai 2018

La séance est ouverte à dix heures trente.

Présidence de M. Jean-Carles Grelier, vice-président de la commission d'enquête

————

La commission d'enquête procède à l'audition commune du Dr Philippe Marissal, président de la Fédération des soins primaires, et du Dr Claude Leicher, président de la Fédération des communautés professionnelles territoriales de santé.

Notre commission reçoit le docteur Philippe Marissal, président de la Fédération des soins primaires et le docteur Claude Leicher, président de la Fédération des communautés professionnelles territoriales de santé, auxquels je souhaite la bienvenue.

Je précise que cette audition est ouverte à la presse.

Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, les personnes entendues déposent sous serment. Je vous demande donc, messieurs, de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

M. Philippe Marissal et M. Claude Leicher prêtent successivement serment

Je donne la parole à chacun pour une intervention liminaire, avant de passer aux échanges avec les parlementaires.

La Fédération des soins primaires – nous entendons par là les soins de base nécessaires à la population, et non ce qu'on appelle par ailleurs les soins premiers – a été créée, il y a à peine deux ans, par différents partenaires de terrain, médecins, pharmaciens, kinésithérapeutes, etc., désirant réfléchir ensemble et s'exprimer d'une seule voix. D'autres organisations, comme la Fédération française des maisons et pôles de santé (FFMPS) et la Fédération nationale des centres de santé (FNCS) que votre commission vient d'auditionner, en sont adhérentes.

Les difficultés d'accès aux soins primaires sont connues et résultent de plusieurs facteurs. Les médecins sont mal répartis sur le territoire, même si, au vu des adresses postales, plus de communes ont un médecin résident que ce n'était le cas en 1981. En faculté, trop peu d'étudiants choisissent la médecine générale comme spécialité. Au cours de leurs études, ils entendent d'ailleurs dénigrer systématiquement cette médecine générale, et les médias en donnent plutôt une image négative. S'y ajoute le fait que plus de 11 000 médecins ont choisi d'exercer comme remplaçants.

Comment améliorer cette situation ? À court terme, il faudrait autoriser les résidents privés de thèse à s'inscrire à l'université pour la soutenir. L'intérêt de cette mesure est qu'elle porterait ses fruits en deux ans. À l'université, il faudrait faire la promotion de la spécialisation de médecine générale en quatrième année, en organisant les stages de façon prioritaire dans les zones où les besoins sont les plus grands. Des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) se sont engagées dans cette voie. Il conviendrait aussi de rappeler aux étudiants qui entrent en troisième cycle de médecine générale qu'ils sont liés par un contrat moral avec l'État qui a financé leurs études, et devraient à leur tour contribuer au service public. Il est vrai que les étudiants auxquels on tient ce discours répondent souvent qu'ils sont surexploités dans les hôpitaux. Plus globalement, il faudrait donner une image positive de la spécialité de médecine générale, et motiver une partie des étudiants en les initiant au travail interprofessionnel. Il faudrait aussi cesser de considérer la médecine générale comme une variable d'ajustement d'un système à bout de souffle et ne pas présenter le statut libéral comme un statut d'« escroc ». Une autre mesure efficace serait la création de fonctions support pour favoriser le travail coordonné. Au cours de leurs études, les futurs médecins n'ont pas appris toutes les tâches auxquelles ils seront confrontés et qui, de surcroît, mettent en danger leur modèle économique. Dans cet esprit, on devrait créer un métier d'assistant médical.

À moyen terme, il serait nécessaire de mieux faire découvrir la médecine générale aux étudiants au cours du deuxième cycle d'études. Il faudrait aussi mieux « vendre » le contrat d'engagement de service public (CESP), qui n'est pas suffisamment connu et favoriser les exercices mixtes. Enfin, il faudrait avoir à proposer un autre profil de carrière, car le jeune médecin envisage difficilement de s'installer dans une fonction qu'il exercera pendant quarante ans, le plus souvent il souhaite pouvoir évoluer professionnellement.

À long terme, il faut s'efforcer de mettre en valeur la spécialité de médecine générale comme un métier d'expertise, créatif et valorisant, auprès des jeunes dès avant le bac.

Je suis moi-même médecin généraliste, dans une maison de santé créée dans la Drôme en 2003. S'agissant de l'organisation de notre système de santé, je considère que le niveau régional n'est pas le bon. Il faut, et je l'avais proposé à Mme Touraine, définir un étage national qui garantit la réglementation et l'homogénéité sur le territoire, et, en complément, une organisation territoriale calquée sur le bassin de vie, adaptée à la fois aux besoins de santé de la population qui y réside et aux ressources disponibles – qui ne sont pas les mêmes si l'on a un CHU ou un simple centre hospitalier. La loi de modernisation de notre système de santé de 2016 permet de s'engager dans cette voie puisqu'elle a officialisé la notion de soins primaires et créé l'échelon intermédiaire que sont les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS).

On sait quelle situation ont à affronter et la population, et les professionnels, et les responsables en charge de décision. Le fait que le nombre de médecins en France augmente encore, passant de 218 000 en 2015 à 280 000 en 2017 est trompeur. En réalité, du fait de différents facteurs comme le rajeunissement et la féminisation de la profession, le changement culturel qui affecte les hommes comme les femmes, le temps de travail diminue. Il n'est plus pensable qu'un médecin fasse 70 heures par semaine comme dans les générations précédentes. Donc, le temps médical effectif est en baisse, alors même que les besoins de santé ont augmenté, que l'on a reconnu des pathologies chroniques et désormais des polypathologies et que la population vieillissante tient à rester à domicile jusqu'en fin de vie si possible.

Dans ce contexte, on a parfois proposé d'établir une carte sanitaire avec obligation pour les médecins de s'installer dans les déserts médicaux. Mais ce terme lui-même n'est plus adapté. Nous faisons face en réalité à une pénurie généralisée qui affecte tout le territoire à l'exception de deux ou trois grandes villes. À Paris même, il manque mille médecins, mais la situation est masquée par l'offre pléthorique de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris (AP-HP). Ailleurs, il ne faut pas organiser la concurrence entre départements.

Les solutions se trouvent toutes dans le rapport que vient de publier hier le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM), pour une stratégie de transformation du système de santé. Son axe général vise à réinvestir dans la proximité et les soins primaires, en particulier dans le cadre des CPTS. Sur le plan financier, cela passe par une meilleure utilisation des crédits définis par l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM). Il s'agirait en particulier de mieux organiser les soins ambulatoires de façon à soulager les urgences hospitalières. Il n'est pas question d'interdire aux patients d'aller aux urgences, mais de leur offrir une autre solution rapide et moins coûteuse. Si l'on parvenait à réduire de vingt à dix millions les passages aux urgences chaque année, on obtiendrait des ressources à réaffecter. D'autre part, le rapport propose aussi de mieux coordonner les moyens sur le territoire grâce à des associations communautaires qui seraient cogérées par la médecine de ville et l'hôpital. On pourrait ainsi dégager des moyens nécessaires pour assurer le maintien à domicile.

La médecine m'apparaît aujourd'hui comme une religion sans dieu, qui s'en cherche un. Pendant tout un temps, on a cru le trouver dans les maisons de santé pluri-professionnelles (MSP). Aujourd'hui, dans tous les rapports, la nouvelle divinité, c'est la CPTS. On voit les résultats des maisons de santé. Si intéressant et intelligent que soit l'avis du HCAAM, a-t-on déjà des preuves de ce qu'apporte une communauté professionnelle de santé territoriale ? Quelle garantie, au moins quel espoir avons-nous que les CPTS sont la solution permettant de régler le problème dans la durée ?

Il est vrai que, dans la réflexion collective, surgissent bien des mots magiques. Auparavant, c'était celui de réseau. Mais il s'agissait au fond d'exporter un modèle hospitalier confortable, très professionnel, qui se limitait toujours à une pathologie ou un groupe de population. En médecine de ville, cela ne pouvait pas fonctionner. On a certes créé en 2002 la spécialité de médecine générale, puis on a développé le travail en équipe, qui se pratiquait déjà à l'hôpital et dans les centres de santé. Enfin on a créé des MSP, et en effet les professionnels avaient besoin de se regrouper pour être plus efficaces. Mais je relate ici mon expérience personnelle : j'ai mis quatre ans pour construire le projet, deux ans pour en assurer le financement, huit ans pour former une équipe qui fonctionne bien. Voyez la lourdeur du travail que cela représente. Dire aujourd'hui à un jeune médecin que s'engager dans cette voie, c'est dix ans de travail, est-ce possible ?

On veut maintenant développer les CPTS. Si quelqu'un d'autre a une meilleure idée, qu'il le dise, nous sommes preneurs.

Il y a un autre mot magique, c'est celui de régionalisation. On est allé jusqu'à proposer de créer des objectifs régionaux de dépenses d'assurance maladie, des ORDAM !

Vous demandez ce qu'apportent les CPTS. Personnellement, je passe vingt à vingt-cinq minutes par consultation, dont une partie à aider au déshabillage et au rhabillage, à des vérifications administratives. Je pourrais me limiter à dix minutes pour le véritable examen clinique, si j'avais un assistant de cabinet pour m'aider. Un médecin de la protection maternelle et infantile (PMI), par exemple, examine beaucoup plus d'enfants car il est assisté par une infirmière et une secrétaire. Dans notre cabinet, pour six médecins, il faudrait trois postes d'assistants pour accueillir, aider, vérifier et mettre en oeuvre le traitement d'un patient. Il y a aussi d'autres possibilités : par exemple une infirmière de pratique avancée peut prendre en charge les renouvellements de prescription pour un diabétique, que je ne verrai que deux fois par an au lieu de quatre, ou quand elle me le demanderait. En effet, je ne fais plus de visite à domicile sauf si elle le demande, je suis en quelque sorte à ses ordres. Elle est la vigie qui me dit si le maintien à domicile est pertinent. Il va de soi que, s'il faut poser une perfusion à 20 heures et venir la surveiller à minuit, je n'ai pas d'autre solution que d'hospitaliser la personne.

La CPTS est le lieu où décider de le faire. Comme je l'ai dit, si, grâce à une médecine cordonnée, la pression s'allège, cela permet la mise en cohérence du système de santé. C'est là qu'il faudrait investir, et vous pouvez penser qu'à l'hôpital, la dotation s'allégera aussi. Il ne s'agit pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul, de déshabiller l'hôpital pour habiller la médecine de ville. L'hôpital représente 30 % des dépenses de santé en moyenne dans les pays de l'OCDE, 29 % en Allemagne, mais 38 % en France. La médecine de ville peut faire beaucoup de choses, et avec une assistance, prendre 30 % de patients en plus.

J'insiste sur le fait que la CPTS est pertinente si l'on accompagne les équipes de soins primaires – et un médecin plus une infirmière, c'est déjà une équipe de soins primaires.

Je vous remercie de ces interventions fondées sur l'expérience de terrain. Nous en sommes d'accord, parler de « déserts médicaux » n'est plus adapté, et d'ailleurs l'intitulé de notre commission vise bien l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire.

La CPTS est un projet qui doit mûrir dans les esprits. À Châteaudun, par exemple, il nous a fallu quatorze mois pour la mettre sur pied. Mais le modèle en vigueur d'organisation du territoire, ce n'est pas la CPTS, c'est le groupement hospitalier de territoire, (GHT), qui couvre les besoins de santé d'un bassin de vie. Il faut, effectivement, obliger l'hôpital public et le secteur privé à être en liaison étroite.

De toute façon, cette question d'organisation ne résout pas tout, et le principal problème est la baisse du nombre d'heures de travail disponibles dans les professions de santé. Dès lors, quelle réponse suggérez-vous, à court terme, pour convaincre les jeunes qui terminent leur cursus – un sur dix s'installe en exercice libéral – ainsi que les remplaçants, de venir sur le terrain ?

Enfin, comment voyez-vous l'action des ARS pour l'organisation de la prise en charge des besoins médicaux ?

Comment mettre en place une CPTS ? J'ai lancé l'initiative il y a un an dans un territoire de l'Ain bien délimité géographiquement, où se trouvent un hôpital et trois gros pôles de santé. La première chose a été de nous réunir pour définir les besoins, avant de penser au financement éventuel. Nous en avons fait l'analyse avec les urgences hospitalières. Puis nous avons écrit une lettre d'intention à l'ARS qui a accepté le projet et il a été financé. Il est maintenant dans la phase de construction. Les professionnels libéraux qui se lancent dans une telle entreprise se heurtent à de nombreux obstacles administratifs auxquels ils ne sont pas préparés. Il faudrait leur procurer une fonction support. Les institutions et la sécurité sociale n'ont pas encore tenu compte de cette évolution.

En ce qui concerne les ARS, nous dépendons, pour des raisons géographiques non de Lyon mais de Chambéry-Grenoble. Nous bénéficions d'une certaine écoute. Mais l'ARS Rhône-Alpes n'est pas aussi attentive aux projets que ce que l'on pourrait espérer et que l'on observe dans d'autres régions.

Comment attirer les jeunes ? Il faut bien dire que, dans l'immédiat, ils ne sont pas prêts à gérer une entreprise médicale, dont ils découvrent tous les autres aspects que le soin lors d'un stage.

En fait, il y a aujourd'hui beaucoup plus de choses à gérer dans le cadre de la politique de santé, et des nécessités administratives – ainsi que des frais supplémentaires. Il y a trente ans, s'installer était beaucoup plus simple. Or la faculté ne les prépare pas à ce métier difficile, et entre les étudiants et les externes, il y a une très grande différence de motivation.

La réforme hospitalière de 1958 a créé les centres hospitaliers universitaires consacrés à l'enseignement, à la recherche et aux soins. Ces CHU sont devenus dans les années 1960 des pôles d'excellence. Mais ils se sont par la suite engagés dans la voie d'une spécialisation de plus en plus pointue. Heureusement, on peut désormais y suivre une spécialité de médecine générale. Cela étant, un étudiant en médecine de nos jours doit absorber un volume de connaissances deux ou trois fois plus grand qu'il ne l'était au temps où je faisais mes études. Désormais, la base scientifique est plus approfondie, mais la gestion au quotidien n'est pas abordée. D'autre part, les généralistes sont soumis à une pression constante, avec une obligation de résultat – tout ce qui peut être ensuite considéré comme une erreur peut amener devant un tribunal. On peut sans doute supporter cela, mais pas 56 heures par semaine : ce n'est pas tenable, même sur le plan physique. Les jeunes ont donc du mal à faire face à la polyvalence nécessaire – et la sinistralité judiciaire a beaucoup augmenté en médecine générale. Ils préfèrent souvent choisir une spécialité, ce sera au fond plus simple et confortable intellectuellement.

Quant aux ARS, il faut qu'elles évoluent vers des structures chargées de valider et d'accompagner les projets, et non de gérer tout le système de santé. C'est le modèle anglo-saxon, et en Grande-Bretagne l'équivalent des ARS a fini par disparaître quand ont été bien établis des territoires fermement organisés.

Pourrait-on envisager que les groupements hospitaliers de territoire deviennent des groupements de santé régionaux, et se transforment de GHT en GST ?

Il n'y a pas besoin d'ajouter un échelon de plus. L'organisation doit se faire au niveau de chaque bassin de vie, où il faut inciter les différents acteurs à contractualiser et les financer. La dotation d'une CPTS doit y servir en partie. Encourageons la coordination sans ajouter un étage pour chapeauter le tout.

Le parcours de soins est une prise en charge d'une pathologie, de façon cloisonnée. Il faut encourager des coordinations plus approfondies.

En effet, il faut se parler et se coordonner entre équipes de soins primaires. Le parcours de soins doit suivre une certaine gradation. Plutôt que de faire beaucoup de kilomètres pour aller à l'hôpital, le patient doit revenir s'inscrire dans ce parcours de soins. C'est d'ailleurs pratiquement une obligation d'aller dans ce sens car le financement dépend aussi du niveau de contractualisation et dépendra peut-être, à terme, des résultats. Si les consultations hospitalières diminuent de 50 %, il faut s'en féliciter, car cela ne signifie pas une perte de 50 % du budget : le résultat final d'une meilleure coordination est qu'il y a de nouveaux moyens.

Que pensez-vous de la tarification à l'acte ? Sur un parcours de soins programmé, on peut penser aussi à utiliser une carte Vitale prépayée.

C'est une vision assez idéalisée, dans la mesure où le comportement du patient est souvent différent de ce qui est prévu. Comment programmer le parcours de soins ? Le patient agit en accord avec son médecin traitant et c'est donc celui-ci qui devrait avoir la possibilité de gérer ce parcours de soins plutôt que de faire des actes.

Bien entendu, si un médecin traitant prend en charge un patient diabétique et ne le voit que deux fois par an au lieu de quatre, il faut que cela s'inscrive dans une forfaitisation.

Mais au fond, le débat sur la tarification est clos. On a interdit le forfait car ce serait contraire à l'exercice libéral. Ce qu'il faudrait c'est une tarification à l'acte pour 70 %, et le reste en fonction de la qualité des soins, et aussi de l'organisation, des objectifs, des procédures et peut-être des résultats.

Quelle est la nature des aides financières qu'accorde l'ARS lors de la constitution d'une CPTS ? D'autre part, la Cour des comptes a critiqué, dans un de ses rapports, le risque financier qu'encourt l'assurance maladie étant donné l'évolution des versements forfaitaires. Il existe déjà la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP), mais comment évaluer si ces objectifs ont bien été atteints ?

Quand on veut créer une CPTS, on envoie une lettre d'intention à l'ARS. Pour ma part, quand je l'ai fait, mon projet a été refusé.

On m'a répondu de représenter le projet quand il serait plus mûr. La première étape est de rencontrer les confrères et les professionnels pour définir les problèmes à régler – par exemple l'impossibilité de trouver des rendez-vous de spécialistes à l'hôpital local surchargé, qui oblige les patients à aller dans une grande métropole. À ce stade, il faut aider les porteurs de projet, et donc consentir un minimum de financement. Par exemple, j'ai consacré deux après-midi par semaine sur la durée à aller rencontrer mes collègues et discuter avec eux. La deuxième étape consiste à écrire le projet et à fonder l'association. Pour cette mise en route, on peut faire un dossier de financement auprès du fonds d'intervention régional (FIR). Ensuite la CPTS se met à fonctionner et à produire des services, avec des objectifs. Dans l'accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures pluri professionnelles négocié en 2017 avec l'assurance maladie, il est prévu un volet territorial. À terme, l'objectif, partagé par le HCAAM, est de couvrir la totalité du territoire par des CPTS.

S'agissant du financement, il y a des économies à faire. Ainsi nous demandons depuis des années le déremboursement des médicaments prescrits pour les malades d'Alzheimer. La ministre vient de décider cette économie, qui est de l'ordre de 80 à 85 millions par an, soit trois fois le budget consacré aux maisons de santé. Il faudrait investir les crédits ainsi économisés pour favoriser le démarrage des CPTS. Elles conduiront ensuite à des économies d'échelle considérables.

Pour aider les CPTS, qu'on leur accorde à chacune un demi-emploi à temps plein. S'il y en a une par bassin de vie, cela coûtera 72 millions d'euros par an. On vient d'évoquer des économies possibles ; réinvestir les crédits dans une telle action aurait du sens.

La première étape est de sensibiliser les professionnels et le secteur médico-social.

Il faut aussi sensibiliser les payeurs, car je peux vous assurer qu'en Rhône-Alpes on ne nous donnera jamais un demi-temps plein par CPTS !

Vous dites qu'un assistant médical vous ferait gagner beaucoup de temps lors d'une consultation. Mais les visites à domicile, quant à elles, ont-elles encore un sens ? Conduire, c'est aussi une perte de temps. Est-ce que la télémédecine serait un relais utile ?

Vous évoquez aussi l'importance des connaissances à assimiler pour un étudiant en médecine. Mais un médecin doit-il vraiment être un excellent scientifique ? Quand en plus on sait que 25 % à 30 % des diplômés n'exercent pas, le concours est-il vraiment adapté à ce que l'on attend d'un médecin généraliste, qui doit en plus être un gestionnaire ?

La télémédecine ? Voilà encore un mot magique ! Distinguons d'abord la consultation téléphonique que je peux avoir avec un spécialiste de l'hôpital pour un cas compliqué, de la téléconsultation qui passe par la vidéo. Il s'agit là d'un service ponctuel peu fréquent et peu rentable. Cela pèse pour rien dans l'organisation des soins et consomme plus de temps que la médecine traditionnelle.

En ce qui concerne l'importance des connaissances à maîtriser, je pense pour ma part que si l'on ne peut pas prouver le service rendu à un patient, il faut changer de métier. Et la preuve, c'est la science qui la donne à partir de pratiques répétitives ayant le même résultat. Oui, la médecine doit être scientifique. Cela étant, il faut bien dire qu'on peut tuer des gens en ne leur parlant pas. Les relations humaines et l'empathie sont aussi des nécessités.

Pour ce qui est des visites à domicile, une bonne coordination de l'équipe de soins primaires permet d'en décider en toute confiance. L'infirmière ou le kinésithérapeute donne des informations qui permettent un premier tri avant de décider d'une visite.

En ce qui concerne les connaissances, on vous dit à la faculté qu'on ne peut pas tout vous apprendre : le reste, vous l'apprendrez en formation médicale continue. Seulement on est passé de dix jours de formation par an à deux jours et demi par an. Voilà un autre champ dont il faudrait s'occuper.

Et j'insiste une fois encore sur l'importance du rapport du HCAAM.

————

Membres présents ou excusés

Réunion du jeudi 31 mai 2018 à 10 h 30

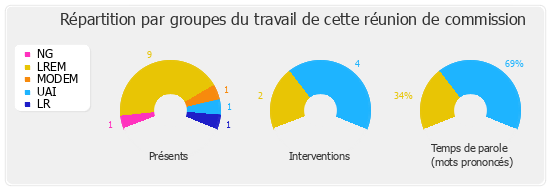

Présents. – M. Didier Baichère, M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Jacqueline Dubois, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Pascale Fontenel-Personne, M. Guillaume Garot, M. Jean-Carles Grelier, M. Jean-Michel Jacques, M. Christophe Lejeune, M. Thomas Mesnier, Mme Stéphanie Rist, Mme Mireille Robert, M. Philippe Vigier

Excusés. - M. Alexandre Freschi, Mme Monica Michel