Commission d'enquête sur l'égal accès aux soins des français sur l'ensemble du territoire et sur l'efficacité des politiques publiques mises en œuvre pour lutter contre la désertification médicale en milieux rural et urbain

Réunion du jeudi 14 juin 2018 à 10h30

Résumé de la réunion

La réunion

Jeudi 14 juin 2018

La séance est ouverte à 10 heures 30.

Présidence de M. Alexandre Freschi, président de la commission d'enquête

————

La commission d'enquête procède à l'audition de M. Denis Morin, président de la 6ème chambre à la Cour des Comptes.

Mes chers collègues, nous poursuivons nos travaux avec l'audition de la Cour des comptes, représentée par le président de sa sixième chambre, M. Denis Morin, à qui je souhaite la bienvenue au nom de l'ensemble des membres de la commission.

Je vous informe que nous avons décidé de rendre publiques nos auditions. Par conséquent, celles-ci sont ouvertes à la presse. Elles sont diffusées en direct sur un canal de télévision interne et donnent lieu à une vidéo qui peut être consultée sur le site internet de l'Assemblée.

L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. C'est ce que je vous invite à faire avant de vous céder la parole.

M. Denis Morin prête serment.

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les députés, ces dernières années, la Cour des comptes n'a pas consacré de rapport spécifique aux déserts médicaux, objet de votre commission d'enquête. Néanmoins, elle s'est exprimée sur les inégalités sociales et territoriales de santé. Elle a eu l'occasion de dresser des constats, connus et partagés, et de formuler des propositions à la fois dans le dernier rapport sur l'application de la loi de financement de la sécurité sociale de 2017 et dans le rapport sur l'avenir de l'assurance maladie, qui a été remis en novembre 2017, un mois avant que je ne prenne mes fonctions de président de la sixième chambre.

Je ferai donc, pour l'essentiel, référence à des travaux auxquels je n'ai pas été amené à participer mais vous pouvez me faire confiance pour préparer les prochains rapports qui alimenteront vos réflexions ainsi que celles de la commission des affaires sociales.

Pour ce qui est des constats, je dirai que notre système de santé connaît des inégalités sociales et territoriales fortes. Beaucoup de travaux le confirment, notamment ceux de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) et de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). Les territoires du sud sont privilégiés par rapport à ceux du nord, les centres villes par rapport à la périphérie, les espaces urbains par rapport aux espaces ruraux. À l'échelle des bassins de vie, voire à une échelle plus fine encore, la carte de France fait apparaître une mosaïque qui reflète des inégalités de santé majeures.

Une fois ce constat posé, nous sommes face à deux possibilités.

La première consiste à miser, dans le cadre actuel de la médecine libérale, sur les incitations existantes en considérant qu'elles finiront par produire leurs effets – position qui inspire largement les travaux de la Cour.

La deuxième vise à passer à un registre plus énergique de régulation, notamment en reposant la question des conditions de la liberté d'installation des médecins, les autres professions de santé étant déjà soumises à des règles fortes, et à défendre l'idée d'un conventionnement sélectif.

Avant d'arriver à cette éventualité, qui soulève de multiples difficultés, notamment de mise en oeuvre, il est préférable, selon la Cour, de laisser se déployer tous les instruments progressivement mis en place ces dernières années. C'est le mouvement qu'ont suivi les réformes de santé avec, après les ordonnances de 1996, l'instauration de la tarification à l'activité (T2A) en 2003, la réforme de la gouvernance de l'assurance maladie en 2004 et la loi hôpital, patients, santé et territoire (HPST) en 2009.

Les dispositifs qui s'attachent spécifiquement à lutter contre les inégalités de santé se sont développés à partir de 2012. Ils ont commencé à être mieux coordonnés à partir de 2015, après avoir porté la marque d'une double régulation : celle opérée par l'État, par le ministère des affaires sociales et au niveau interministériel, d'une part, celle opérée par l'assurance maladie, d'autre part.

Parmi ces dispositifs, citons les pactes « territoire santé » de 2012 et 2015, ainsi que le plan d'accès aux soins d'octobre 2017. Dans ce panorama, n'oublions pas non plus les potentialités liées au développement du numérique en santé, domaine dans lequel nous accusons un certain retard par rapport à nos voisins. Nous y reviendrons dans le prochain rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale.

Ce bouquet de solutions permet d'aborder dans de meilleures conditions la réduction des inégalités de santé, sujet de préoccupation pour nos concitoyens. Dans beaucoup de territoires, l'accès à un généraliste reste compliqué car les délais pour obtenir une consultation sont trop longs et des filières entières souffrent de pénurie, je pense notamment aux soins visuels.

Il sera sans doute nécessaire de mieux coordonner dispositifs et aides mais on peut penser qu'ils seront efficaces à terme. Je prendrai l'exemple des contrats d'engagement de service public (CESP). Lorsque j'étais directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Rhône-Alpes en 2009, j'ai accueilli le premier signataire de la région, un jeune généraliste souhaitant s'installer dans une zone de désertification médicale et il y en a 300 aujourd'hui, preuve que le système fonctionne.

Faisons maintenant le point des aides existantes, qui pourraient faire l'objet d'une simplification. C'est probablement un travers de notre administration que de générer de la complexité. Or, comme chacun sait, la complexité nuit à l'efficacité.

Il existe quatre aides de l'assurance maladie : le contrat d'installation en zone sous-dotée, le contrat de transition pour les médecins qui préparent leur sortie d'exercice, le contrat de stabilisation et de coordination pour les médecins ayant une pratique groupée, le contrat de solidarité territoriale pour les médecins installés en ville qui viennent aider leurs collègues exerçant dans des zones peu denses.

À cela s'ajoutent les aides de l'État liées au CESP, au praticien territorial de médecine générale (PTMG), au praticien territorial médical de remplacement (PTMR), au praticien territorial de médecine ambulatoire (PTMA), qui sont dispensées sous forme de garanties de revenus ou de soutien à l'investissement.

Les collectivités locales distribuent également des aides : prise en charge de frais d'investissement et de fonctionnement, mise à disposition de locaux – c'est souvent le cas pour les maisons de santé –, versement de primes dans les zones couvertes par les dispositifs mis en place par l'État et par l'assurance maladie.

Enfin, il faut citer les aides fiscales et sociales qui ne sont pas neutres, qu'il s'agisse des aides spécifiques aux zones de revitalisation rurale (ZRR) ou aux zones de redynamisation urbaine (ZRU) ou des exonérations d'impôt sur le revenu, notamment dans le cadre de la permanence des soins ambulatoire (PDSA) dans les zones fragiles.

La situation à laquelle nous sommes confrontés appelle à miser sur l'intelligence des territoires. Il faut laisser les initiatives monter depuis la périphérie plutôt que d'organiser les choses depuis le centre. Entre les maisons pluriprofessionnelles de santé (MSP) et la constitution d'équipes territoriales de professionnels de santé, il existe des possibilités de sortir de la pratique médicale isolée en médecine libérale pour entrer dans une pratique groupée et mettre en place, à travers la définition d'un projet territorial de santé, des solutions répondant mieux aux besoins de nos concitoyens. Certaines actions couronnées succès sont ensuite labellisées, si l'on peut dire, par la réglementation et par la loi. Les ARS sont à la manoeuvre en ce domaine. Les enjeux ne sont pas négligeables. Le rapport de 2017 sur l'avenir de l'assurance maladie, sous-titré « Assurer l'efficience des dépenses, responsabiliser les acteurs », considère qu'ils représentent entre 1 milliard et 3 milliards d'euros.

Le sentiment de la Cour est que le maintien d'inégalités sociales et territoriales de santé extrêmement fortes tient non seulement à l'insuffisante régulation de la médecine de ville mais aussi à la recomposition hospitalière, qui est un sujet sensible. On peut attendre beaucoup des groupements hospitaliers de territoire (GHT), mais il reste à supprimer de nombreux plateaux techniques ne présentant pas des garanties suffisantes de qualité des soins et de sécurité, du fait d'un trop faible volume d'actes.

Je termine par ce propos très encourageant, en espérant n'avoir pas été trop long, monsieur le président.

Je vous remercie, monsieur le président, pour l'esprit synthétique dont vous avez fait preuve. Ayant exercé les fonctions de directeur d'ARS, vous pouvez allier diagnostic financier propre à la Cour et vision organisationnelle des soins.

Au moment où les comptes de l'assurance maladie approchent de l'équilibre, les comptes des hôpitaux connaissent un déficit abyssal, et l'accès aux soins accuse un recul : le reste à charge s'accroît et le renoncement aux soins augmente.

Responsabiliser les acteurs est un enjeu d'importance. Tout doit partir de la base, comme vous le dites. L'offre de soins ne saurait reposer sur un cloisonnement entre public et privé. Depuis quelques mois, les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) gagnent en importance. Selon vous, l'organisation territoriale doit-elle être revue ? Ne pourrait-on envisager de mettre en place de nouveaux schémas territoriaux de soins publics et privés ? Que pensez-vous de l'idée de décerner des labels de qualité, que l'ordonnateur soit public ou privé ?

La profession médicale a des comportements parfois étonnants. Elle cherche la liberté absolue, ce qui est vain puisqu'il n'est pas possible pour un médecin de s'installer où il veut, quand il veut, avec la formation qu'il veut : le rang obtenu à l'examen national classant détermine la spécialité et le lieu de formation. Pour être radiologue à Lyon, il faut avoir été parmi les 450 premiers aux épreuves classantes nationales (ECN). Un moyen de contourner cet obstacle pour le jeune médecin est de signer un CESP. Que pensez-vous d'un élargissement substantiel de ce dispositif ? Pourrait-il contribuer à une meilleure reconnaissance de la médecine libérale, aujourd'hui en déclin, et à une réduction du gouffre abyssal qui en train de s'ouvrir ?

Ma dernière question porte sur les coûts induits par la mauvaise répartition des soins sur le territoire. La Cour des comptes avait pointé il y a quelques années l'augmentation exponentielle du coût des transferts en véhicule sanitaire léger (VSL) et en taxi. Pouvez-vous nous donner des précisions supplémentaires à ce sujet ?

La dynamique des dépenses liées au transport sanitaire tient aussi au fait que le prescripteur n'est pas le payeur, ce qui induit une mauvaise maîtrise de la dépense. Cela renvoie à une question ouverte depuis une vingtaine d'années déjà et qui est restée sans solution : faut-il ou non internaliser ces coûts dans les budgets hospitaliers ?

Pour les CESP, les chiffres sont plus frappants encore en Ile-de-France avec 400 signataires sur un total de 2 500 à l'échelle de la France, ce qui est à la fois beaucoup et trop peu. C'est le signe toutefois que le dispositif permet de répondre à des problèmes d'implantation dans des zones peu denses pour lesquelles chaque médecin gagné est précieux.

Au sujet de la qualité des actes, des discussions sont en cours et la Cour hésite toujours à se prononcer sur l'actualité la plus chaude. Les réflexions lancées par le Président de la République sur le financement de notre système de santé et la place plus grande qu'il convient de laisser à la qualité, à l'innovation et à la pertinence des actes fourniront probablement une partie de la réponse à la question que vous avez soulevée.

Notre organisation générale est marquée par des dichotomies que nous surmontons peu à peu. Toutes les réformes menées ces dernières années conduisent à réduire la dichotomie entre l'État et l'assurance maladie. Le transfert du dossier médical partagé (DMP) à la CNAMTS était probablement le seul moyen disponible pour faire monter en puissance cet outil, qui constitue un élément déterminant de l'accès aux soins. En ce domaine, nous sommes très en retard par rapport à la plupart des pays voisins, où les réticences des personnels de santé ont été surmontées, pour faire du DMP un instrument irremplaçable de qualité et de sécurité dans la prise en charge des patients.

Il nous faudra aussi réduire la dichotomie entre médecine de ville et hôpital. Les nouveaux instruments mis en place par les dernières lois, en particulier les communautés professionnelles territoriales de santé, constituent un moyen de la résorber, tout comme le déploiement des consultations avancées, notamment à partir de certains groupes hospitaliers territoriaux. Je les ai vus fonctionner très concrètement dans certains territoires difficiles de la Drôme ou de l'Ardèche où étaient organisées des consultations de spécialistes venus d'hôpitaux implantés dans la vallée du Rhône.

Là encore, il faudra laisser les dispositifs se déployer au rythme de chaque territoire. Cela prendra du temps, évidemment, mais je crois que nous ne pouvons pas faire autrement.

Dans l'organisation du système de santé, il faut doser subtilement régulation nationale et capacité du terrain à prendre des initiatives, notamment grâce au dialogue avec les collectivités locales qui sont parties prenantes de cette équation.

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018 a facilité les expérimentations. Il s'agit d'une vision girondine du système de santé.

J'aimerais revenir sur les CESP, en m'appuyant sur un document publié par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG).

Mme Marisol Touraine, lorsqu'elle était ministre, visait dans le pacte « territoire santé 2 » de 2015 un objectif de 1 700 CESP d'ici à 2017. En 2010, sur les 400 contrats proposés, un tiers a trouvé signataire. Entre 2010 et 2015, sur un total de 2 134 CESP proposés, 1 141, soit un peu plus de la moitié seulement, ont été signés : 743 par des étudiants, 398 par des internes. Le président de l'Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (ISNAR-IMG) a expliqué qu'entre 2010 et 2015, 35 contrats ont été rompus.

Je trouve qu'il s'agit d'une belle initiative. Avez-vous réfléchi à une généralisation de ces contrats, moyennant quelques aménagements ? Les internes leur reprochent d'impliquer un pré-choix de leur spécialité. En réalité, il serait possible d'introduire la possibilité de faire un choix à l'intérieur de la région où est signé le CESP. En outre, dans certaines régions, il y a plus de postes d'internes ouverts qu'il n'y a de candidats susceptibles de les pourvoir.

Les chiffres qui m'ont été fournis sont un peu différents. Ils font état à la rentrée 2017 de 2 281 signataires sur la France entière – dont 300 en Auvergne-Rhône-Alpes et 360 en Ile-de-France – : 1 870 en médecine et 411 en odontologie. Il faut laisser le système se déployer sans changer ses paramètres.

Pour les consultations avancées, un problème se pose dans certaines régions où les praticiens refusent de se déplacer, c'est le cas de ceux d'Orléans ou de Chartres, par exemple. Faut-il aller jusqu'à la coercition ?

Par nature, je ne crois pas trop à la coercition. Il faut convaincre et jouer sur toute la palette des instruments existants : en dehors des consultations avancées, il y a les maisons de santé pluridisciplinaires, les équipes pluriprofessionnelles ou encore les communautés professionnelles territoriales de santé. La diversité des territoires oblige à faire du cas par cas. À tel endroit, la solution de la consultation avancée fonctionnera et ce d'autant mieux qu'elle sera adossée à un établissement hospitalier solide aux effectifs importants ou à un groupement hospitalier territorial dont les soins seront coordonnés par un centre hospitalo-universitaire (CHU). En l'occurrence, l'expérience que j'évoquais liait l'hôpital de Valence, grand hôpital de la région, et l'hôpital de Privas, petit hôpital qui ne pourrait remplir ses missions sans ces consultations avancées. À tel autre endroit, la structuration du système de santé pourra s'appuyer sur un hôpital local à partir duquel se développera l'offre.

Je crois beaucoup à l'incitation, notamment à la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) qui permet d'accorder des rémunérations complémentaires à partir de toute une série d'indicateurs, notamment les objectifs de pratiques coordonnées.

Revenons à la filière des soins visuels. Si nous ne choisissons pas de mettre en place des délégations de tâches et éventuellement de compétences, les délais d'accès aux soins visuels continueront de s'accroître alors qu'ils atteignent plus de 500 jours dans certaines parties de notre pays. Les orthoptistes et optométristes pourraient être appelés à remplir certaines tâches qui reviennent aujourd'hui aux ophtalmologistes.

J'aimerais savoir comment sont évalués les résultats du dispositif du CESP. Quelle est sa gouvernance ?

Par ailleurs, pouvez-vous d'ores et déjà dresser un bilan du refléchage des aides pour les nouveaux arrivants ?

Pensez-vous que l'organisation actuelle des groupements hospitaliers de territoire (GHT) suffise à rendre efficaces les consultations avancées ? Serait-il possible de déterminer lors des évaluations annuelles des GHT si les consultations avancées faisant partie de leurs projets médicaux ont été réalisées ou non ?

Pensez-vous que les outils en place soient suffisants ? Certains ne sont-ils pas redondants ?

Je pense que les outils sont aujourd'hui suffisants. Leur modularité permet de tenir compte de la diversité territoriale, ce qui est un atout majeur. Il s'agit de dispositifs récents qui misent sur la volonté des jeunes médecins libéraux de sortir d'une pratique isolée pour entrer dans des pratiques coordonnées et sur leur propension à accepter des délégations de tâches. Tout cela se construit peu à peu et c'est probablement l'un de moyens de répondre à la crise de la médecine libérale que vous évoquiez, monsieur le rapporteur.

Certains outils sont toutefois redondants. Les dernières décisions prises dans le plan d'accès aux soins de l'automne dernier, notamment en matière de zonage, vont dans le sens d'une coordination accrue. Une meilleure articulation entre les interventions centrales, de l'État et de l'assurance maladie, et les interventions locales serait souhaitable. Il n'est pas toujours facile d'identifier le bouquet d'aides à l'installation que les collectivités locales mettent en place, j'ai pu le constater lorsque j'étais directeur d'ARS. Les professionnels de santé eux-mêmes peinent à s'y retrouver. Il y a sans doute matière à simplifier.

Quant aux GHT, il est peut-être un peu tôt pour faire un bilan, mais nous en ferons un. Nous avons d'ailleurs prévu d'y travailler et de faire une évaluation, probablement, en 2020 – c'est le rythme de la Cour, mais il faut aussi laisser les choses se déployer. Nous verrons bien sûr si les consultations avancées se mettent en place dans les GHT, mais elles se mettaient déjà en place il y a quelques années. Les GHT sont un élément potentiel d'accélération, il faudra vérifier, au moment de l'évaluation, que cela fonctionne bien comme cela. Je pense qu'il y a aura, là aussi, autant de cas particuliers que de GHT. Il y a par exemple, aujourd'hui, des GHT qui sont centrés sur un CHU, notamment à Lyon – uniquement les Hospices civils de Lyon (HCL). Dans d'autres cas, l'articulation entre l'hôpital public principal et la périphérie est compliquée ; je pense à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris (AP-HP) en Île-de-France – il n'y a pas non plus de GHT, mais est-ce que l'AP-HP n'est pas, en soi, un GHT ? Il y a beaucoup de cas particuliers mais nous ferons cette évaluation. Se poseront bien sûr aussi des questions de gouvernance et d'intégration des GHT, et aussi la question de savoir si le GHT sera un moyen d'aspirer l'activité vers le centre ou au contraire de la diffuser vers la périphérie, en essayant de trouver un modèle économique viable dans un contexte d'aggravation des déficits hospitaliers, en particulier les déficits des CHU, comme vous l'évoquiez, monsieur le rapporteur.

Quant aux contrats d'engagement de service public (CESP), je pense que la gouvernance dépend aujourd'hui des ARS, qui sont vraiment à la manoeuvre, en lien avec les doyens de médecine, dont la consultation est aujourd'hui tout à fait courante. Je pense qu'il y aura des éléments de réflexion sur ce sujet, en marge des travaux à venir ou déjà engagés, comme à la Cour, à la chambre que je préside ou, plus généralement, dans l'ensemble des conférences sur l'avenir des centres hospitaliers universitaires (CHU).

La ministre a confié aux six conférences une réflexion sur ce sujet, qui doit aboutir, en principe, au moment du soixantième anniversaire de la loi Debré. L'organisation de la formation médicale est évidemment abordée puisque les CHU remplissent les trois missions de recherche, de formation et de soin. D'ailleurs, un certain nombre d'auditions sont menées sur ce sujet à la Cour, puisque nous y travaillons aussi, en vue d'une publication à la fin de l'année. Je pense qu'un certain nombre d'éléments de réponses vous seront alors apportées, madame la députée.

Vous ne m'avez pas répondu sur l'articulation entre le public et le privé, alors que la Cour insiste, dans de précédents rapports, sur la nécessité d'un décloisonnement. Vous savez comme moi que les débordements de coûts sont terribles dans les structures hospitalières. Par ailleurs, la Cour des comptes avait relevé que l'on faisait appel à des « mercenaires » pour assurer des gardes dans les hôpitaux, et nous savons qu'en nombre d'endroits la réserve spéciale sanitaire vient d'être activée pour cet été. N'est-ce pas la démonstration que le système est à bout de souffle ?

Et si vous estimez qu'il faut attendre 2020 pour évaluer les GHT, je sais pour ma part, connaissant quelques GHT de ma région ou d'autres, qu'ils ont plutôt été des pompes aspirantes mises en place en cinq ans sans véritable projet médical. Quand vous avez des conseils régionaux qui votent contre le projet régional de santé élaboré par l'ARS, on s'interroge, d'autant que la compétence pleine et entière des formations paramédicales leur a été donnée par la loi en 2004, et que l'aménagement du territoire est également une compétence régionale. Quelque part, il y a un dysfonctionnement, avec une vision assez technocratique de la façon de procéder, à rebours de la vôtre, selon laquelle tout repart du territoire, qui ne correspond pas vraiment à notre expérience.

Vraiment, remettre toutes les structures privées en lien avec les structures publiques, ne serait-ce pas le gage de cette efficience à laquelle, normalement, la Cour des comptes est attachée ?

Je ne suis pas allé au bout de mon propos, j'ai commencé à vous parler des cassures ou des ruptures dans la prise en charge des patients, dans la régulation, mais pas forcément dans l'organisation territoriale. J'ai parlé un peu de ville et d'hôpital tout à l'heure en répondant à votre question, c'est une part de votre sujet.

La question de l'articulation entre l'hôpital public et le secteur des cliniques privées est évidemment très compliquée. Le législateur lui ayant donné cette compétence, la Cour commence à contrôler les cliniques privées. C'est évidemment un sujet tout à fait intéressant, relativement peu connu de l'administration centrale et régionale. Nos tout premiers contrôles ayant concerné seize structures, il reste difficile, même si c'est un échantillon supposé représentatif défini par les statisticiens, d'en tirer des conséquences, mais ce qui frappe, effectivement, c'est la dichotomie entre public et privé, l'absence de coopération entre établissements publics et privés. C'est difficile à concevoir mais, là encore, il faut partir du territoire. Pour un patient, il n'y a pas marqué « public » ou « privé » sur la porte d'un établissement, il y a marqué « bon établissement » ou « mauvais établissement ». Et, parfois, sur un même territoire, vous avez un très bon CHU et une très bonne clinique privée. Il faut dire les choses : il y a des cliniques privées qui sont très bien gérées, d'autres évidemment beaucoup moins bien.

On ne peut pas se satisfaire de situations, probablement sous-efficientes, d'absence de coopération entre public et privé – ce thème a été mis en avant dans la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite « loi HPST ». Ensuite, on trouve toutes les situations dans les différents territoires : des situations dans lesquelles la coopération peut se faire, d'autres dans lesquelles la compétition est maximale et probablement sous-efficiente.

De la concurrence, monsieur le président, alors qu'il s'agit de soigner les gens ! Nous avons, en Indre-et-Loire, un exemple de coopération entre un hôpital public et une clinique privée, mais si cela ne vient pas d'en haut, cela ne marchera pas.

Je ne suis pas sûr que cela puisse venir d'en haut, mais cela peut venir du terrain. Dans certains cas, les choses marchent bien parce que, effectivement, les gens se parlent et organisent un certain nombre de coopérations. C'est encore très marginal dans le pays, et je ne suis pas sûr que l'on puisse être totalement prescriptif. Et puis il y a des écarts dans la régulation et la tarification qui ne facilitent probablement pas les choses.

Je voudrais revenir sur l'intérim. Des plafonds de rémunération ont été fixés mais la règle est parfois très compliquée à respecter, notamment dans des zones à la démographie très faible. Certaines agences d'intérim tiennent des listes d'hôpitaux à éviter parce que le directeur ne veut pas aller au-delà du plafond. Une évaluation est-elle prévue, monsieur le président ?

Sur ce point, je ne peux pas vous répondre mais, puisque vous me le soufflez, si je puis dire, c'est peut-être un sujet à inscrire dans nos travaux.

J'ai été très surpris d'apprendre que le CHU de Bordeaux comptait 57 directions et sous-directions. C'est quand même beaucoup, me semble-t-il.

Dans le même temps, certains hôpitaux locaux ont un agrément pour accueillir des internes, mais aucun n'y vient jamais. Que préconisez-vous pour répartir un peu mieux les étudiants en formation sur le territoire ?

Je trouve, à la vérité, qu'on les répartit beaucoup plus qu'on ne le faisait il y a dix ans. À Bordeaux, cela marche plutôt bien, avec une très bonne coopération entre le CHU et la faculté de médecine. C'est plutôt une région efficace en la matière.

La diversification des lieux de stage est nécessaire dès lors que le nombre d'internes va dépasser 5 000. Les GHT devraient notamment permettre d'assurer des lieux de stages dans le cadre du GHT, pas simplement dans le CHU. Aujourd'hui, les lieux de stage extrahospitaliers se développent considérablement. Dans quelques régions – pas les plus grosses : ni l'Île-de-France ni Rhône-Alpes –, 100 % des internes auront fait un stage en médecine de ville, plutôt dans des MSP ou autres. Tout ce qui sort les internes de l'hospitalocentrisme est bienvenu. Cela fait aussi partie de ce qui va les amener progressivement, sans contrainte, à des pratiques d'installation dans des zones peu denses, même pour une durée limitée. De ce point de vue, les incitations développées à partir de 2009 et dont le développement s'est accéléré à partir de 2012 et confirmé dans les derniers plans vont tout à fait dans le bon sens.

Ensuite, il faut organiser des choses pratiques. Ainsi, un dispositif d'aide existe dans certaines collectivités locales, consistant en une prise en charge du logement ou en une aide au logement. Un interne effectivement rattaché à un CHU dans une spécialité quelconque, qui va passer quelques mois de stage dans un territoire un peu isolé, est éligible, dans certains cas et certains territoires, à des aides spécifiques, et nécessaires. Ce n'est probablement pas quelque chose qui doit être géré au niveau national, mais, sur le terrain, cela existe. Une fois encore, la situation évolue très différemment d'un CHU à l'autre, mais l'important est d'arriver à en parler et de mettre en avant, dans les discussions, ce qu'on appelle les bonnes pratiques pour inciter l'ensemble du système à embrayer – comme toujours, il y a des réticences dans certains endroits, et dans d'autres cela se déploie bien.

On peut regretter le retard de l'Île-de-France et de Rhône-Alpes en matière de diversification des lieux de stage mais, malgré tout le mouvement progresse, et il le fait fortement dans certaines régions.

Pas de malentendu : je ne voulais pas du tout mettre à l'index le CHU de Bordeaux !

En revanche, à Agen en Lot-et-Garonne, une clinique bénéficie depuis cinq ans d'un agrément pour recevoir un interne en cardiologie, dans un service qui fonctionne très bien – et ils attendent depuis cinq ans ! Peut-être que cela fonctionne très bien ailleurs, mais je voulais simplement ajouter cela à mon propos.

Je connais la situation dans ma région, c'est le même problème. J'entends bien ce que vous dites sur les bonnes pratiques locales, et le diagnostic territorial, nous nous retrouvons sur ces points, mais sans impulsion au niveau national, on n'y arrivera pas. Et verriez-vous un inconvénient à une gouvernance des soins entre public et privé à l'échelle du département ? Ne serait-ce pas cela, l'efficience ?

Les instruments existent et les chiffres sont quand même frappants. Nous n'avons certes pas forcément atteint tous nos objectifs, mais ce n'est pas très grave. Honnêtement, aurions-nous parié en 2009 que nous aurions 2 000 jeunes médecins – demain, 2 500 – en CESP ? Probablement pas.

Et voyez le succès des maisons de santé pluriprofessionnelles : 1 250 MSP ! Il en existe plus de 1 000 aujourd'hui et 250 à 300 sont en projet, alors que nous partons de zéro ! Bien sûr, il y a de petites maisons de santé et d'ailleurs toutes ne sont pas dans le radar des ARS, mais les chiffres sont frappants. C'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est en tête, avec 170 MSP. Là encore, les choses se déploient et nous progressons.

Il faut probablement ne pas trop envisager les choses au niveau national mais mettre en place à ce niveau les instruments, et probablement simplifier. Nous n'avons pas, aujourd'hui, de problèmes pour financer l'ensemble de ces dispositifs et ensuite accompagner le mouvement.

L'alternative, et la Cour l'écrit dans son rapport, c'est de dire que, si on veut aller plus vite, il faut mettre en place le conventionnement sélectif.

Vous ne m'avez pas répondu sur le pilotage public-privé de la prise en charge des patients à l'échelle départementale – en clair, transformer par exemple des GHT en groupements de santé de territoire (GST).

C'est une possibilité. Cela n'existe pas aujourd'hui.

Ne pensez-vous pas, vous qui avez été patron d'ARS, qu'en termes de qualité de prise en charge, de non-redondance de soins, ce serait l'assurance d'un parcours pour les patients ? Vous savez très bien que le patient se fiche de savoir s'il est soigné dans le public ou le privé. Ne croyez-vous pas temps de donner cette impulsion ?

L'effet de ciseau est extraordinaire. Au moment où les comptes de la sécurité sociale arrivent à l'équilibre, les petits hôpitaux, dans les GHT, ont un mal fou à obtenir le petit matériel qui dépend de la maison mère. Au bout d'un moment, ils s'en trouveront fragilisés.

En fait de déficit des hôpitaux, la dégradation des comptes de l'AP-HP pèse extrêmement lourd dans les chiffres ont avancés, puisque son déficit est passé de 40 à 250 millions d'euros en un an. C'est aussi une explication. Ailleurs, il y a probablement plus d'établissements hospitaliers déficitaires aujourd'hui, si l'on regarde les chiffres de l'année 2017, mais il faut s'interroger sur l'AP-HP et la stabilisation, voire la dégradation, de son activité.

En ce qui concerne le public et le privé, on peut, effectivement, inciter à des coopérations, nous avons déjà des instruments, avec les groupements de coopération sanitaire (GCS). Je disais, dans une formule, que le patient ne regarde pas toujours sur la porte si c'est public ou privé. Parfois, quand même, il constate que les dépassements d'honoraires sont beaucoup plus fréquents dans les établissements privés, et cela peut être un critère pour lui. Je pense que des éléments de coopération sont possibles à la marge en ce qui concerne un certain nombre de fonctions, et l'instrument des GCS existe.

Pour le reste, peut-être pourrait-on ouvrir les GHT – c'est une interrogation que nous avons déjà eue au moment des communautés hospitalières de territoires (CHT), qui ont précédé les GHT. Peut-être est-ce envisageable dans certains cas mais, encore une fois, c'est au cas par cas. Je ne pense pas qu'on puisse dire, par principe, que l'efficacité du système de santé passe par une coopération entre deux univers qui présentent quand même des différences majeures du point de vue de la nature de leur mission.

A priori, ils ont des missions analogues : soigner les gens. Et, quand vous parlez de dépassements d'honoraires, vous savez mieux que moi qu'il y en a également dans les CHU. En revanche, avec une organisation dans le cadre de laquelle public et privé se mettent d'accord, avec un parcours de soins, vous pouvez encadrer les dépassements et faire en sorte que les patients sachent parfaitement quelle structure les accueille et quels dépassements d'honoraires cela peut éventuellement engendrer ; nous l'avons fait à un tout petit niveau. Si vous avez, au contraire, une volonté administrative de ne pas faire une coopération public-privé, eh bien, cela ne se fera jamais.

Et, quand vous parlez de consultations avancées dans des cliniques privées, il pourrait également y en avoir dans des territoires sous-dotés.

Avant d'intégrer le privé, ce qui, à mon sens, peut se faire au niveau local, qu'en est-il de la nécessaire évaluation des GHT ? Est-ce que les contrôleurs de l'argent public vont insister sur cette évaluation des GHT ?

Oui, je suis assez d'accord : avant de se poser la question de l'intégration du privé, il y a déjà l'énorme problème de l'évolution du public. Il y a aujourd'hui des coopérations possibles, et des instruments de coopération possibles, avec les GCS, et il y a effectivement des coopérations dans certains territoires, vous l'avez dit, madame la députée, très justement.

Je conserve quand même l'idée que la mission de l'hôpital public et la mission de cliniques privées ne sont pas tout à fait identiques. Je continue également de penser que les dépassements d'honoraires atteignent un niveau particulièrement élevé dans les cliniques privées. Peut-être n'est-ce pas grave dans certains cas, mais on sait très bien que ce n'est pas sans lien avec les inégalités sociales de santé. Et si nous parlons tant aujourd'hui du reste à charge zéro, c'est parce que le reste à charge est considéré comme trop important dans certaines filières. C'est quand même un aspect du secteur privé qu'il ne faut pas perdre de vue.

Ensuite, des coopérations peuvent se développer sur certaines fonctions, et cela se fait déjà. Je ne suis pas sûr que ce soit ce qui permette le plus à notre système de santé de gagner en efficience. Je pense plus à la façon dont les GHT permettront de faire évoluer le secteur public et de traiter le sujet des petits plateaux techniques qui subsistent dans les territoires.

Moi qui n'ai jamais eu l'occasion de parler avec un président de chambre de la Cour des comptes, je suis assez perplexe.

Vous avez des mots très consensuels, ou tièdes : vous parlez d'interrogations à avoir, de questions à se poser, de coopérations qui peuvent se développer… M'attendant à des avis et des arguments plus tranchés, et à moins de généralités, je suis un peu frustrée, mais peut-être est-ce ainsi que la Cour des comptes envisage les questions.

Ma collègue m'a devancé. Effectivement, les diagnostics et propositions que formule chaque année le Premier Président dans la salle, mitoyenne, de la commission des finances, à propos des projets de loi de finances et de divers textes budgétaires sont plus tranchés.

Pour ma part, je pense que, malheureusement, nous allons vivre dix années difficiles. Je sais bien, vous avez raison, qu'il y a un panel de solutions, et non une solution unique, clés en main, à déployer immédiatement, mais je crois qu'il faut que nous soyons un peu plus fermes dans nos orientations au niveau local ou au niveau national. Cela peut passer par les collectivités parce qu'effectivement il faut que tout le monde se parle, avec une clause de revoyure. Tout à l'heure, vous annonciez une évaluation en 2020, mais nous sommes au mois de juin 2018, et il y a urgence. Il faudrait que nous fassions le point chaque année, au mois de juin 2019, au mois de juin 2020, au mois de juin 2021, et que nous envisagions tous les leviers qu'il faut actionner, à court, moyen et long terme.

Je crains qu'un jour la Cour ne s'interroge sur toutes les aides financières distribuées. La somme de 120 à 130 millions d'euros par an figurait dans un rapport sénatorial. Ne devrons-nous pas, demain, mettre 250 ou 300 millions d'euros sur la table ?

Je rappelle que la réserve sanitaire sera mobilisée à Bourges cet été. Il est dramatique que nous ne soyons plus, en France, en mesure d'assurer les urgences l'été dans un chef-lieu de département !

On peut toujours braquer le projecteur sur l'endroit où cela ne marche pas et le braquer sur l'endroit où cela marche. Je suis probablement trop optimiste, peut-être trop tiède, mais, à le braquer sur ce qui ne marche pas, on prend aussi le risque de casser ce qui marche. Je pense que c'est un sujet qui est trop…

Je ne vous appelle pas forcément au pessimisme. Vous pouvez être moins tiède, tout en étant plus d'accord avec ce qui marche, cela ne me dérange pas. Il suffit de le dire de manière plus ferme – cela m'intéresserait.

Je suis comme je suis, donc probablement pas assez ferme. Il y a des sujets sur lesquels on peut avoir un avis tranché et d'autres sur lesquels je pense qu'il faut être prudent. Le message que je voulais faire passer ce matin devant votre commission d'enquête est plutôt un appel à la stabilité : je pense qu'il y a des dispositifs auxquels il faut laisser le temps de se déployer, sans changer en permanence la réglementation sur tous les sujets – je parle de réglementation, pas forcément de législation, je m'adresse avec beaucoup de modestie à la représentation nationale. La stabilité est parfois aussi la garantie du succès. Il faut adapter les dispositifs, je pense que les différents plans 2012, 2015, 2016 ont conduit à cette adaptation, que les derniers développements conventionnels en matière de télémédecine apportent une réponse sur un certain nombre de sujets. Les choses se construisent pas à pas.

Ce n'est peut-être pas flamboyant mais, voilà, c'est ma façon de voir les choses. Vous auditionnez beaucoup de personnes, vous avez notamment auditionné le directeur général de la CNAMTS. Peut-être est-il beaucoup plus tranché,…

…ce n'est pas forcément mon style, mais je suis comme je suis.

Ne pensez-vous pas que le système ou l'organisation du système de santé soit un peu à bout de souffle et qu'il faille quand même l'adapter ou le transformer ?

Ce n'est pas du tout ce que je crois.

Voyez la télémédecine, monsieur le président. À l'heure où nous parlons, rien n'est organisé, nous n'avons connu que des expérimentations. Un jour, la Cour tombera à bras raccourcis sur le système : « il y a une inflation considérable des consultations de télémédecine », « la nomenclature mise en place ne correspondait pas… », etc. Vous voyez ce que je veux dire.

On laisse faire des expérimentations locales, il n'y a pas de cadre national, on ne sait pas si on doit mettre un médecin ou une infirmière, comment on fait un centre de régulation… Et, malheureusement, alors que les CHU sont gages de qualité, une jeune femme est décédée il y a quelques semaines à la suite d'une orientation faite au niveau d'un CHU. C'est la médecine dans son ensemble qui est touchée.

Il faut raison garder. Pardon si je parais tiède, mais notre système de santé est tout à fait au standard des meilleurs systèmes internationaux. Certes, on peut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas, et il y a effectivement des inégalités difficiles à accepter mais ma conviction, que je suis désolé de ne pas vous faire forcément partager, est que nous avons une série d'instruments qui permettent d'agir. Il faut simplement être capable de faire confiance un certain temps – pardon d'être encore imprécis – aux acteurs de terrain. Peut-être ai-je été marqué par mon expérience de directeur général d'ARS, mais je pense que la solution se trouve quand même au plus près du terrain, territoire par territoire, qu'elle se construit de cette façon et qu'elle emprunte des chemins nécessairement divers. Cela n'interdit pas à la Cour des comptes, par ses travaux, ni à une commission d'enquête comme celle-ci, d'exercer une certaine pression – c'est très heureux. Cela n'exclut pas non plus l'évaluation ni les bilans, pour parvenir à plus d'efficacité et plus d'efficience, mais gardons à l'esprit que, malgré tout, tous les indicateurs sanitaires dont nous disposons témoignent de l'efficience et de la pertinence de notre système de santé. Nous sommes le pays d'Europe, et même du monde, dont l'espérance de vie féminine est la plus élevée – évidemment, c'est aussi le facteur de déterminants extérieurs au système de santé, qui se trouvent à l'école, au travail, dans l'environnement et dans de multiples autres paramètres.

Cela étant, de mon point de vue, certes subjectif, mais dans la droite ligne de ce que la Cour écrit, si notre système est perfectible, nous avons désormais – c'est récent – des instruments qui permettent d'agir sur le problème des déserts médicaux.

L'audition se termine à onze heures trente.

————

Membres présents ou excusés

Réunion du jeudi 14 juin 2018 à 10 h 30

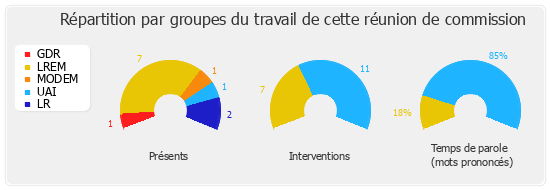

Présents. – Mme Jacqueline Dubois, M. Jean-Paul Dufrègne, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Alexandre Freschi, M. Jean-Carles Grelier, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Christophe Lejeune, Mme Monica Michel, Mme Stéphanie Rist, M. Vincent Rolland, Mme Nicole Trisse, M. Philippe Vigier

Excusés. - M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Agnès Firmin Le Bodo