Commission d'enquête sur les maladies et pathologies professionnelles dans l'industrie risques chimiques, psychosociaux ou physiques et les moyens à déployer pour leur élimination

Réunion du jeudi 22 mars 2018 à 14h50

Résumé de la réunion

La réunion

L'audition débute à quatorze heures quarante-cinq.

La commission d'enquête sur les risques professionnels dans l'industrie continue ses travaux par l'audition, en table ronde, de représentants de services de santé au travail interentreprises (SSTI).

Nous avons pu commencer, lors d'une précédente table ronde et de notre déplacement de lundi dernier au Havre, à nous pencher sur le rôle du médecin du travail au sein de l'entreprise. Mais lorsque celui-ci n'est pas présent au quotidien dans l'établissement et que le salarié doit commencer par identifier le service de santé au travail interentreprises dont il dépend, le rôle de ce dernier en matière de surveillance de la santé des salariés et de prévention des risques professionnels est confronté à d'autres défis.

L'éclairage que vous pourrez procurer à notre commission d'enquête sera donc précieux pour saisir cette dimension du système de médecine du travail.

Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, les personnes entendues déposent sous serment. Je vous demande donc de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

Mme Letheux et MM. Le Bellec, Bohin et Brun prêtent serment

L'ACMS a été créée le 9 mai 1945. Cette association suit aujourd'hui plus d'un million de salariés en Île-de-France et 53 000 entreprises adhérentes, implantées dans 82 000 lieux de travail, dont 76 % comptent moins de dix salariés, ce qui est assez représentatif de la taille des entreprises de la région.

L'ACMS, comme l'ensemble des services de santé au travail interentreprises (SSTI), est financée intégralement par les seuls employeurs. Sa gouvernance est paritaire. Elle compte 1 200 salariés, dont 300 médecins du travail, 130 infirmiers en santé au travail avec un déploiement progressif lié à la réforme de 2016, une centaine d'assistants en santé au travail, une centaine de « préventeurs » – intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) ou ingénieurs – et présente la particularité, par rapport aux autres SSTI, de s'être dotée dès sa création en 1945 d'une équipe d'assistants sociaux chargés – même si les termes employés à l'époque n'étaient pas exactement ceux-ci – de déployer des actions de maintien dans l'emploi et de prévention de la désinsertion professionnelle. Nous disposons ainsi véritablement d'une organisation pluridisciplinaire, avec un investissement plus marqué depuis dix ans dans ce domaine, puisque l'ACMS a recruté des ergonomes, des psychologues du travail, des techniciens en hygiène, sécurité, environnement et s'est dotée d'une équipe d'enquête en matière d'épidémiologie. Une centaine d'enquêtes, dont la liste figure dans le dossier documentaire que je vous ai déposé, a été réalisée dans ce cadre, dont certaines dans le domaine industriel.

La force de la santé au travail aujourd'hui est, de notre point de vue de praticiens, d'allier suivi individuel des salariés et actions en milieu de travail. Un service comme l'ACMS effectue 450 000 visites individuelles par an, sous forme d'examens médicaux ou de visites assurées par les infirmiers, en fonction du positionnement des salariés en suivi individuel général (SIG), suivi individuel adapté (SIA) ou suivi individuel renforcé (SIR) selon la cotation de 2016, et 45 000 actions en milieu de travail, réalisées par les équipes pluridisciplinaires. Ces deux dimensions sont à nos yeux indissociables. Lors des précédentes auditions auxquelles vous avez procédé, j'ai pu entendre certains des intervenants indiquer qu'il fallait séparer les deux aspects. Au regard de notre pratique, nous estimons au contraire que cela entraînerait une régression de l'ensemble de la politique de prévention en matière de santé au travail pour les salariés et les entreprises. Les deux éléments sont, pour nous, intimement liés.

La problématique de l'élimination des maladies et pathologies professionnelles dans l'industrie posée par votre commission d'enquête soulève deux questions : la première concerne la nécessité de mettre en place des dispositifs de traçabilité des expositions aux risques, la seconde le déploiement des instruments de la prévention.

Je souhaiterais, dans mes propos introductifs, évoquer ces deux volets à la lumière de la pratique et témoigner de cette réalité en tant que directeur de l'ACMS et praticien. Je pense que nous disposons d'ores et déjà, sur ces deux aspects, des moyens pour déployer des dispositifs efficaces. Mais ceci se heurte souvent à une carence de volonté politique ou à une forme d'hypocrisie collective des acteurs pour déployer des dispositifs existants, qui peuvent freiner ou empêcher la mise en oeuvre pratique de politiques de prévention.

Je reviens tout d'abord sur les enjeux de traçabilité. C'est le socle en matière de maladies professionnelles. Il s'agit d'un impératif : dès lors que le risque est identifié – ce qui est assez facile dans les entreprises industrielles –, il est absolument indispensable de « tracer » l'exposition, c'est-à-dire de déterminer qui dans l'entreprise est exposé et quelles sont la durée et la fréquence de l'exposition. Ceci est le gage de l'efficacité du suivi individuel professionnel, voire post-professionnel.

Je pense notamment à un salarié qui a travaillé dix ans dans une entreprise de broyage de l'amiante, qui n'existe plus aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, à Aulnay-sous-Bois, puis pendant vingt ans dans une usine d'assemblage automobile, qui a fermé depuis, toujours dans la même commune, avant de finir sa carrière comme cariste dans une entreprise de logistique à Évry. Il n'y a aujourd'hui aucune chance que son dossier complet arrive au médecin du travail qui va le recevoir pour effectuer la visite de fin de carrière que vous venez d'adopter et qui constitue selon nous une excellente mesure, permettant de sécuriser, au terme d'une carrière professionnelle, la connaissance des risques auxquels un salarié a pu être exposé.

Dans le cas concret que je viens d'évoquer, le salarié a été exposé pendant dix ans au risque de mésothéliome, pendant vingt ans au risque de trouble musculo-squelettique (TMS), puis, sur la dernière partie de sa carrière, aux vibrations transmises à l'ensemble du corps. Au cours de son parcours professionnel, ce salarié aura été suivi par des services de santé au travail autonomes et par des services interentreprises ; mais personne n'en aura la trace. La traçabilité constitue vraiment pour nous aujourd'hui un enjeu majeur. Ceci donnera du sens à la visite de fin de carrière, à la condition toutefois que l'on puisse, pour permettre cette surveillance médicale, d'une part utiliser l'identifiant national de santé (INS), d'autre part avoir accès au dossier médical partagé (DMP).

Concernant ce dernier aspect, je suis intervenu en août et en septembre derniers auprès de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) et des ministères sociaux. Il me semble en effet incompréhensible, alors que les services de santé au travail suivent quinze millions de salariés dans le pays, que l'on se heurte à des réticences face à l'idée de permettre aux services de santé d'accéder, en consultation comme en alimentation, au DMP, qui va connaître un déploiement important dans les prochaines années.

A l'instar de la carte Vitale voici une quinzaine d'années, le DMP va se banaliser. J'en ai la conviction, au regard notamment des efforts que produit l'assurance maladie à cette fin. Mais lorsque nous interrogeons la branche maladie pour savoir quand nous pourrons participer à ce déploiement, nous constatons que des « groupuscules d'activistes » ne voient pas d'un bon oeil l'accès des médecins du travail et des services de santé au travail au DMP et bloquent le dispositif. La CNAM nous répond en citant l'article L. 1111-18, alinéa 3, du code de la santé publique, qui indique que « le dossier médical partagé n'est pas accessible dans le cadre de la médecine du travail ». Ceci est invraisemblable, dans la mesure notamment où il existe dans le DMP, à côté du volet dédié aux soins de ville, une rubrique consacrée à la prévention, dont l'un des premiers acteurs est précisément le service de santé au travail. Le DMP est en quelque sorte le carnet de santé de l'assuré social et du salarié. La stratégie nationale de santé a prévu que nous fassions partie du dispositif, ce qui signifie que les ministères sociaux ont intégré cette dimension. Le rapport publié l'an dernier par l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a clairement mentionné que les services de santé au travail devaient pouvoir accéder au DMP. Aujourd'hui, nous attendons une loi. Tant que la loi n'aura pas évolué, nous ne pourrons pas intégrer le dispositif. Je trouve paradoxal que le blocage soit le fait de ceux-là mêmes qui prônent la prévention.

Le deuxième sujet en lien avec la traçabilité est l'accès à l'identifiant national de santé (INS). Les services de santé au travail détiennent aujourd'hui des informations permettant de mettre en place un véritable curriculum laboris. C'est là d'une mine d'or, que nous ne partageons pas car nous sommes des entités juridiques distinctes, qu'il s'agisse des services de santé autonomes ou des services interentreprises. Les dossiers médicaux informatisés en santé au travail, tels qu'ils existent actuellement, ne sont pas interopérables. Il faudrait pour cela disposer d'un identifiant unique, qui est encouragé par les pouvoirs publics. Il n'y a donc pas d'opposition de principe. Le problème réside dans le fait que le décret n° 2017-412 du 27 mars 2017, qui pose le principe que le numéro de sécurité sociale sera l'identifiant national de santé – ce qui répond parfaitement à notre souhait –, conditionne, dans son article 2, l'utilisation de cet identifiant à la parution d'un décret d'application, devant intervenir au plus tard le 31 mars 2018. Nous sommes aujourd'hui le 22 mars et l'arrêté n'est toujours pas sorti. Je vois là un paradoxe, dans la mesure où il nous est demandé de mettre en place des systèmes interopérables pour construire le curriculum laboris. Aujourd'hui, lorsqu'un salarié change d'entreprise et n'a plus le même SSTI, son dossier ne suit pas automatiquement. Il y a pourtant là un enjeu de prévention, lié notamment à la possibilité d'effectuer une surveillance médicale : aujourd'hui, cela ne nous est pas permis.

L'accès à l'INS et au DMP est, en termes de points d'entrée dans la politique de prévention, entre les mains des seuls pouvoirs publics.

Outre la traçabilité, le deuxième sujet majeur concerne les instruments de prévention. Les outils existent, mais leur déploiement relève d'une volonté politique, qui fait parfois défaut. En matière de prévention industrielle, quatre dispositifs permettent, lorsqu'ils sont mis en oeuvre, de réduire fortement la probabilité de survenance du risque. La formalisation de la fiche d'entreprise en constitue le socle. Ce document est vraiment le point de départ de la prévention. Lorsqu'une entreprise adhère à un SSTI, celui-ci a l'obligation, dans l'année qui suit l'adhésion, d'élaborer une fiche d'entreprise, permettant d'identifier les risques, leur nature, leur localisation, leur importance, de déterminer les actions de prévention nécessaires et de faciliter leur mise en oeuvre. Aujourd'hui, ce document n'est réalisé que pour une entreprise sur deux en France. Sa trame n'a en outre pas été actualisée par la direction générale du travail (DGT) depuis 1989, ce qui a conduit les SSTI à aménager le document à leur convenance, marquant ainsi la faillite d'une gestion coordonnée. La fiche d'entreprise demeure toutefois le socle du dispositif, conformément au code du travail.

Le deuxième outil, dans le domaine industriel, est la fiche de données de sécurité. Les fournisseurs ont l'obligation d'établir et de communiquer, pour chaque produit, une fiche permettant de cadrer les conditions de stockage et d'utilisation, ainsi que les risques liés à son usage. Ceci permet aussi aux services de santé au travail, le cas échéant, de chercher des produits de substitution, si l'entreprise en émet le souhait.

Les SSTI sont des acteurs majeurs de ces deux premières phases.

Il appartient ensuite à l'entreprise de se saisir de ces données pour réaliser le troisième volet du dispositif, à savoir le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), qui a vocation à formaliser, sur la base des deux éléments précédents, les risques, leur fréquence et leur gravité. Il va constituer le socle des plans d'action.

La concrétisation du DUERP s'effectue notamment dans le cadre du dernier volet, qui consiste en l'évaluation du risque chimique. Dans le domaine industriel, cet élément fonctionne bien.

L'arsenal méthodologique existe donc pour développer une prévention efficiente et réduire les maladies professionnelles. Dans la pratique, nous disposons d'exemples probants, sur lesquels va revenir le docteur Bohin, qui, en tant que praticien, a accompagné des entreprises dans ce domaine.

Nous avons aussi mis en lumière quelques points de vigilance, sur lesquels je souhaite insister. Le premier, que j'évoque en tant que directeur et non pas en tant que représentant de la gouvernance des SSTI, concerne les politiques d'agrément des services de santé au travail. Les services de l'État contribuent, de mon point de vue, à l'émiettement de la profession. Le fait de maintenir artificiellement des structures qui ne sont pas en capacité de déployer des organisations pluridisciplinaires crée clairement une faiblesse dans la mise en oeuvre de la politique de prévention dans ce pays. En Île-de-France par exemple, il existe 25 SSTI, dont le plus petit compte trois médecins et le plus grand trois cents, soit un rapport de un à cent. Certains services de santé au travail autonomes sont agréés pour des entreprises ayant moins de huit cents salariés. Ceci crée un éclatement et une politique non homogène sur le territoire. Nous attendons beaucoup, à cet égard, des résultats de la mission « santé au travail » en cours. Pour éviter cet émiettement, il faudrait accompagner une restructuration du réseau et viser une assise départementale, voire régionale.

Le deuxième élément concerne le refus de prise en charge des prescriptions de prévention par la sécurité sociale. Un amendement récent, déposé à ce propos par un membre de votre commission, M. Vercamer, a été rejeté. Les équipes de médecins du travail prescrivent régulièrement des actes médicaux, dans le cadre de la politique de prévention : il peut s'agir de radiographies pulmonaires, d'examens sanguins liés à l'exposition à un risque dans l'entreprise. Or il existe là aussi un hiatus entre le discours et la pratique : alors que l'on met l'accent sur la volonté de mettre en place un système orienté davantage vers la prévention que vers la réparation, un amendement allant en ce sens est retoqué au motif que cette médecine est financée dans le cadre d'un dispositif particulier. Pour autant, un acte de prévention reste un acte de prévention. Il faut savoir que cela représente 20 millions d'euros, sur un budget de 200 milliards.

Je souhaiterais pour terminer vous donner un exemple, relatif à la gestion des TMS dans le secteur aéroportuaire. Il concerne une action récente que l'ACMS accompagne depuis trois ans dans les entreprises de sous-traitance chargées des bagages. Cette action est emblématique, car elle associe les services de l'État, les partenaires sociaux, les employeurs – donneurs d'ordres et entreprises de sous-traitance –, et l'ensemble des SSTI des deux grandes zones aéroportuaires de Paris. Au bout de trois ans, tous les éléments de diagnostic ont été posés, accompagnés de propositions de solutions en termes de prévention des TMS. Or à l'issue de ces travaux, le dispositif de rangement automatique des bagages qui existait sur le Boeing 737 a été démonté, au motif que son poids entraînait une consommation plus importante de kérosène, si bien que les salariés des entreprises de sous-traitance de l'aéroportuaire entrent de nouveau dans les soutes, ce qui signifie du travail accroupi, entraînant des lombalgies, des TMS, alors même que l'on dispose des éléments de solution et que la réflexion a été menée. La logique économique s'est imposée, rendant caduc tout le travail préalablement effectué. Il s'agit là d'un contre-exemple. Le docteur Bohin vous présentera tout à l'heure des cas dans lesquels la prévention a fonctionné.

Je pense, pour conclure, que la prévention dans le domaine de la santé au travail, dans l'industrie comme ailleurs, donne vraiment de solides atouts pour réduire l'altération de la santé des salariés du fait de leur travail, dès lors que les pouvoirs publics veillent au respect de la législation et mettent en place des réglementations facilitantes.

Il m'apparaît enfin qu'il ne faut pas se concentrer uniquement sur les grandes et très grandes entreprises, qui disposent de moyens et d'équipes de préventeurs et savent développer de réelles politiques de prévention. De notre point de vue, les besoins les plus prégnants se situent dans les PME et les entreprises de taille intermédiaire, moins bien outillées et souvent moins bien suivies.

Je suis médecin animateur au sein de l'ACMS et exerce à ce titre des missions au siège de l'entreprise en tant que responsable de projets et conseiller médical. Je suis aussi toujours médecin de terrain, depuis quinze ans maintenant. J'ai eu l'occasion de travailler régulièrement avec des entreprises industrielles, notamment en Seine-Saint-Denis.

Je vais vous exposer quelques exemples de prévention qui ont fonctionné, en partenariat avec les entreprises, et mettre en lumière le rôle du médecin, en lien avec d'autres acteurs. Au début de ma carrière, le médecin se trouvait relativement seul face aux entreprises ; depuis, sont apparues les équipes pluridisciplinaires – internes à l'ACMS ou au sein d'entreprises de taille suffisante pour disposer d'ingénieurs sécurité –, avec lesquelles nous pouvons travailler.

Il a été question précédemment de risques physiques, chimiques et organisationnels. Je vais donc vous présenter quelques exemples balayant ces champs.

J'ai participé, au sein d'une entreprise de fabrication de plaques de plâtre, à un groupe de vigilance et d'analyse des produits chimiques utilisés, soit nouvellement introduits, soit déjà en usage. Le but de ce groupe, constitué de moi-même, de l'infirmière de l'entreprise et de deux ingénieurs de sécurité, était d'analyser, notamment via les fiches de données de sécurité, la composition de ces produits et d'identifier les éventuels éléments toxiques ou susceptibles de provoquer des pathologies professionnelles telles que des allergies. Bien sûr, nous recherchions également les substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR). L'objectif de cette petite cellule était donc d'identifier les produits posant éventuellement problème et de proposer soit une substitution dans le cas de présence d'un CMR, soit des solutions de prévention primaire lors de l'utilisation des produits, en termes de processus, de limitation du nombre de salariés exposés, de prévention technique – ventilation, aspiration, protections individuelles telles que masques, gants, tenues spécifiques, etc. Cette démarche a donné des résultats concrets, le but étant de limiter au maximum l'apparition de toute pathologie. J'ai vu qu'il était question, dans votre projet de résolution, d'« élimination » des risques à l'origine des maladies professionnelles. Pour ce qui est du risque chimique, l'éliminer complètement semble difficile. Il existe en revanche des moyens de le réduire, comme en témoigne cet exemple.

Il s'agissait en l'occurrence d'une grande entreprise, mais j'ai aussi en tête un exemple très précis dans une PME d'une petite dizaine de salariés, qui fabriquait des bronzes d'art, en Seine-Saint-Denis. Dans le cadre du suivi individuel des salariés, il nous arrive de faire des prescriptions d'examens sanguins. Les salariés de cette entreprise étant amenés à manipuler du plomb, nous avons constaté, lors des examens de dépistage, une élévation du taux de plomb dans le sang, sans pour autant que cela ne déclenche de maladie. Il faut savoir en effet que le taux de plomb dans le sang peut être élevé sans conséquence organique sur la santé. Cela constituait toutefois un signal d'alerte, qui indiquait en l'occurrence que les conditions de travail n'offraient pas une protection optimale dans cette PME. Nous nous sommes donc rendus dans cette entreprise et avons formulé une série de propositions visant à améliorer la situation. Ces propositions concernaient notamment l'hygiène, le lavage des mains étant un moyen simple pour éviter une contamination par le plomb. Nous avions également recommandé une séparation des vestiaires, l'aspiration des poussières de plomb à la source, de la ventilation générale, des équipements individuels adaptés, avec gants et masque. Ceci a permis, grâce à une collaboration active de l'employeur, que les plombémies, c'est-à-dire le taux de plomb dans le sang, des autres salariés retombent à un niveau normal.

Concernant le risque physique, je citerai l'exemple d'une entreprise de fabrication de pains de glace pour l'industrie agroalimentaire et de remplissage de bouteilles de gaz, qui nous avait sollicités à propos du niveau sonore du processus de fabrication des pains de glace. Nous sommes tout d'abord intervenus pour effectuer une mesure du bruit, qui a confirmé que le niveau sonore était effectivement trop élevé. Nous avons donc formulé des propositions visant à le réduire. La solution finalement adoptée a consisté en un capotage et un isolement des machines avec de nouvelles parois, ainsi qu'en la mise à disposition d'équipements de protection individuels adaptés, sous forme de bouchons d'oreilles moulés pour chaque salarié. Ceci a généré un coût pour l'entreprise, mais protège mieux les salariés que des bouchons d'oreilles classiques. Cet exemple montre que l'on peut obtenir des résultats rapides et probants, pour peu que tous les acteurs soient d'accord pour aller de l'avant.

Cette même entreprise nous avait également sollicités pour réduire les troubles musculo-squelettiques liés à la manipulation des bouteilles de gaz. Avait ainsi été mis en place, avec l'équipe hygiène et sécurité de l'entreprise et les ouvriers eux-mêmes, dont l'un avait d'ailleurs soumis l'idée, un système de tige vissé sur les bouteilles permettant de les manipuler sans se baisser, limitant de ce fait les risques de lombalgie. Les actions à mettre en oeuvre sont ainsi, parfois, assez simples. Ceci suppose toutefois une bonne collaboration entre le SSTI et l'entreprise.

Les actions et les risques concernés ont à chaque fois été tracés dans la fiche d'entreprise, qui constitue selon moi un document essentiel dans la démarche de prévention. Les entreprises ont par ailleurs, avec notre aide, remis systématiquement à jour leur document unique. Il est également possible de tracer au niveau individuel, dans le dossier médical informatisé des salariés, les risques, les examens de biométrologie et les actions menées.

Les risques organisationnels et psychosociaux me semblent plus complexes à prévenir. Prenons l'exemple du travail de nuit : le travail de nuit présente des risques pour la santé bien connus des équipes de santé au travail, dont des risques de pathologies psychiatriques comme la désynchronisation, où le salarié ne dort quasiment plus. Pour autant, leur prévention primaire me semble extrêmement complexe. Nous intervenons d'ailleurs essentiellement en prévention secondaire, de manière malheureusement un peu trop tardive, c'est-à-dire une fois que le salarié ne peut plus travailler de nuit. Il s'agit alors, face à des cas de désinsertion professionnelle, de chercher des solutions de reclassement. Le travail de nuit, assez prégnant dans l'industrie avec des organisations en trois huit ou en cinq huit, expose aussi à des risques psychosociaux. Très concrètement, nous savons comment les prévenir. Mais la mise en oeuvre de ces solutions se heurte à des freins économiques et organisationnels dans les entreprises. J'ai souvent rencontré, notamment dans l'industrie, l'exemple du très bon technicien dont les compétences sont reconnues de tous et que l'on promeut manager. Or, encadrer une équipe ne s'improvise pas : il s'agit vraiment d'un métier à part entière. Cette carence de compétences en management peut générer des situations de souffrance au travail. La prévention consisterait en l'occurrence à former les techniciens au management ou à recruter de vrais managers. Il existe à mon sens, dans le domaine de la prévention des risques psychosociaux, une marge de progression extrêmement importante. Je pense que les médecins du travail ont vraiment toute leur place dans cette démarche, notamment avec l'aide des psychologues, et peuvent être des acteurs de choix lorsqu'ils développent un travail en équipe, avec les équipes pluridisciplinaires des SSTI et l'ensemble des acteurs de l'entreprise, c'est-à-dire non seulement le chef d'entreprise, mais l'ensemble des corps de métier, allant de l'utilisateur salarié à l'ingénieur sécurité.

La séquence de présentation est intéressante, puisque nous sommes partis du terrain, avec l'exemple d'un service de santé au travail, pour arriver à notre organisation, qui fédère la quasi-totalité des associations de services de santé au travail interentreprises. Le périmètre des 240 SSTI concernés recouvre 15 millions de salariés et 1,5 million d'établissements. Il n'existe pas, dans ce domaine, d'agence nationale déclinée au niveau territorial : nous disposons d'entités locales, qui se consolident dans la représentation nationale. Nous formons, en matière de prévention, un réseau exceptionnel par la proximité qu'il permet. Partout en France, des services de santé au travail existent : toute entreprise, tout salarié a un médecin du travail, voire une équipe pluridisciplinaire susceptible d'intervenir à ses côtés, avec toutefois des disparités, des densités différentes. Nous restons toutefois universels dans le sens où l'ensemble du territoire et des entreprises du secteur privé, de la TPE à la PME pour ce qui nous concerne, est couvert par ces associations, ce qui, en termes de promotion de la santé et de prévention, offre une disponible d'accès assez remarquable.

Depuis 2011, nous avons quatre missions. Ceci a d'ailleurs été rappelé, de manière opérationnelle, par les représentants de l'ACMS. Ces quatre missions, définies par le code du travail, sont l'action en milieu de travail, le suivi de l'état de santé, le conseil et la sensibilisation de l'entreprise à la prévention, et enfin la traçabilité et la veille sanitaire. Si la perception générale est très centrée sur le suivi individuel de l'état de santé des salariés, cet aspect n'est selon nous pas dissociable d'une bonne connaissance du poste et des conditions de travail dans l'entreprise. Il n'est pas envisageable de dispenser un conseil pertinent sans mettre en relation état de santé et situation de travail. Il n'est a fortiori pas possible d'effectuer une traçabilité des expositions professionnelles sans être allé auparavant sur le lieu de travail et avoir vu l'ensemble des salariés.

Notre réseau, malgré ses difficultés de densité et de répartition de la ressource humaine, est toujours en capacité, sur une période de cinq ans, de rencontrer les 15 millions de salariés relevant de notre champ et la majorité des entreprises du secteur privé, y compris les très petites. Nos ressources humaines sont en constante évolution, et ce de façon assez spectaculaire au cours des dix dernières années. Je cite souvent en exemple le service de la Manche, qui a réalisé 95 % des fiches d'entreprise de ses adhérents. Cela signifie que toutes ces entreprises ont, sur une période de cinq ans, reçu la visite d'un assistant technicien, d'un ergonome, d'une infirmière santé travail ou d'un médecin du travail. Pour nous, repérer la réalité des situations de travail est la base de la prévention. Notre réseau possède toujours cette capacité. Bien évidemment, toutes les fiches d'entreprises ne sont pas réalisées sur l'ensemble du territoire. Nous sommes toutefois en train d'essayer de corriger cela depuis 2016-2017, puisque nos quatre missions, assorties de nouvelles réglementations sur le suivi de l'état de santé, permettent de rééquilibrer le temps consacré à l'action en milieu de travail, au suivi individuel, au conseil, à la traçabilité et la veille sanitaire. Les entreprises bénéficient donc de ce potentiel d'acteurs de proximité.

Ceci suppose toutefois de faire évoluer la culture de la prévention.

La capacité à le faire est très importante dans notre vision de l'efficience de la santé au travail. Nous sommes persuadés que l'efficacité réside dans la conscience du chef d'entreprise et des salariés des facteurs de risque auxquels ils sont exposés et des actions possibles pour y remédier. Ce sont eux, les véritables acteurs de la prévention, et il est de notre devoir de les accompagner. In fine, c'est bien au sein de l'entreprise que se joue la prévention.

La branche des services de santé au travail compte 16 000 collaborateurs. Même si tous ne sont pas sur le terrain, cette capacité d'entrer en interaction avec les chefs d'entreprise et les salariés est fondamentale pour changer les comportements.

Réussir notre mission suppose aussi de disposer d'un système d'information adapté. Notre mission en matière de traçabilité des expositions professionnelles n'est réalisable que si nous parvenons à établir le curriculum laboris, grâce à l'utilisation d'un identifiant unique nous permettant de suivre le salarié tout au long de sa carrière. Présanse a écrit encore très récemment au Premier ministre pour lui demander de bénéficier enfin de l'autorisation, pour les services de santé au travail, d'utiliser le numéro de sécurité sociale sous sa forme identifiant national de santé. Je rappelle d'ailleurs à ce titre que, depuis 2008, la Haute Autorité de santé (HAS) recommande d'identifier le dossier médical santé au travail par le numéro de sécurité sociale et préconise de l'informatiser. Nous manifestons donc une certaine impatience à ce que nous puissions enfin l'utiliser. La loi dite « Touraine » est d'ailleurs très claire : l'identifiant national de santé doit servir à toute prise en charge thérapeutique de prévention. Nous nous sentons évidemment très concernés par cette définition. En fait, nous recevons ce numéro de sécurité sociale dans le cadre des déclarations uniques d'embauche. Nos professionnels de santé ont, selon la loi « Touraine », le droit de l'utiliser ; mais le service qui produit les moyens informatiques n'a pas le moyen de le stocker ou de le traiter. Nous nous trouvons donc dans une situation ubuesque, dont nous aimerions vraiment sortir, car elle constitue une perte de chance pour le salarié. Il est bien évident que le secret se transmet par l'autorisation du salarié objet de ce dossier médical ; mais dans tous les cas, en matière de maintien dans l'emploi, tant dans l'industrie que dans n'importe quel autre secteur, il est essentiel, lorsqu'un incident survient, y compris dans la vie courante, d'envisager très rapidement le retour à l'emploi : plus tôt on l'envisage, plus tôt il est effectif. Ceci est démontré par une abondante littérature internationale. Ceci suppose que la médecine de soins, la médecine de rééducation fonctionnelle, la sécurité sociale et la médecine du travail puissent s'inscrire dans un parcours dont le lien est a priori le dossier médical. Sans ce document et la clé que représente l'identifiant national de santé, on se retrouve en situation d'échec.

Il s'agit là d'un point essentiel, d'un levier d'efficacité important, d'autant plus que 80 % des entreprises adhérentes des services de santé au travail ont moins de dix salariés. Le champ industriel compte en effet de grands établissements, mais aussi des sociétés de sous-traitance et d'intérim. Face à la mobilité de plus en plus grande des salariés au cours de leur parcours professionnel, la traçabilité ne peut être effective que si l'on dispose d'un système d'information efficient. L'une des clés du succès de notre mission réside donc dans le développement d'un système d'information interopérable entre les différents acteurs. Ce dispositif impliquera en effet d'autres sphères que la nôtre, dont les services autonomes de santé au travail et la Mutualité sociale agricole (MSA), avec qui il conviendra d'imaginer l'interopérabilité si l'on veut avoir une vision complète du parcours des salariés. Les ponts vers la fonction publique sont par ailleurs encore assez peu nombreux ; il y a également dans ce domaine une réflexion à mener. Il est évident que si le dossier médical personnel comportait un volet « santé au travail », nous serions dans la possibilité de maintenir ce lien.

Notre réseau compte, je le rappelle, 16 000 collaborateurs, dont 5 000 médecins du travail représentant 4 000 équivalents temps plein (ETP). Nous recrutons également un grand nombre d'infirmiers, d'ergonomes, d'assistants techniciens. Je n'insisterai pas davantage sur cette pluridisciplinarité, dont il a déjà été fait mention. Ceci nous donne l'assurance de mettre à la disposition de chaque entreprise des ressources de haut niveau. L'idée est de disposer d'une sorte de scan premier des situations de travail, consignées dans la fiche d'entreprise, de voir régulièrement les salariés pour connaître leur état de santé et, au vu de ces deux éléments, de nous concentrer sur les foyers de risque. Ceci permet de cibler les actions. Nous ne sommes sortis du systématisme que très récemment et dirigeons désormais les ressources là où les besoins sont les plus importants.

Près de 300 000 lieux de travail ont été visités l'année dernière par les services de santé au travail. 7,5 millions de visites médicales par un médecin et un peu plus de 1,5 million d'entretiens infirmiers ont été réalisés durant cette même période. Nous disposons de ces chiffres dans le cadre de Présanse ; mais il n'existe plus de données disponibles consolidées au niveau de l'État. Or il est très difficile d'évaluer l'efficience d'un système sans chiffres communs et partagés. Ceci renvoie à la question, évoquée précédemment par Nicolas Le Bellec, du pilotage des politiques, qui nous semble être un levier très important de l'efficience de notre action.

Nous fonctionnons avec des autorisations administratives délivrées par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Existe-t-il une politique d'agrément définie au niveau national, commune à toutes les DIRRECTE ? Est-elle déclinée de manière homogène sur l'ensemble du territoire ? Comporte-t-elle des indicateurs communs ? Témoigne-t-elle d'une volonté relative au dossier médical santé travail ? Ma position me permet de voir circuler beaucoup de décisions d'agrément. Or je constate que jamais la problématique du dossier médical individuel informatisé n'y est posée, pas plus d'ailleurs que celle du dossier de l'entreprise, qui est également un facteur de traçabilité. Les sujets de pluridisciplinarité sont traités de façon très inégale sur le territoire. Notre profession est par ailleurs favorable à une certification de nos organisations, de tierce partie. Tous ces éléments conduiraient à promouvoir des services de santé au travail disposant d'une taille critique, gage d'une qualité accrue. Le rééquilibrage des quatre missions citées précédemment permet en effet un fort potentiel d'action auprès de toute entreprise, quelle qu'elle soit, avec une vision dans la durée, tout au long des carrières.

L'efficacité en termes de prévention ne peut s'envisager que dans la durée. Nous observons par exemple des effets différés à trente ans. Il est donc très important de stabiliser les objectifs, les structures, l'environnement. La mission sur la santé au travail confiée par le Premier ministre à Mme Charlotte Lecocq va certainement conduire à redéfinir un certain nombre d'aspects ; mais il est important que l'effort soit maintenu. On ne peut obtenir de résultats probants en matière de prévention en changeant d'objectifs tous les deux ans. Par ailleurs, nous devons « manager » nos 16 000 collaborateurs et ils doivent pouvoir disposer d'orientations leur indiquant le cap à suivre pour plusieurs années. On peut expliquer à des spécialistes en médecine qu'il faut sortir de leur cabinet médical pour investir le champ de la santé au travail et développer des compétences de haut niveau sur différents sujets : si demain on leur signifie qu'il faut retourner dans leur cabinet et se consacrer essentiellement au suivi individuel, on risque, en termes d'attractivité, de perdre beaucoup de monde. Il est très important de disposer d'une vision complète, dans la durée.

Le métier de médecin du travail est passionnant, mais insuffisamment connu parmi les spécialités médicales. Un rapport récent de l'IGAS traitait de la question de l'attractivité de cette fonction. Nous avons, par la force des choses, appris à fonctionner avec moins de médecins du travail. Nous en avons néanmoins grandement besoin. Les visites de pré-reprise, de reprise ou à la demande requièrent en effet de la part de cette spécialité une double expertise, à la fois du poste de travail et de l'état de santé. Toute la force de nos équipes pluridisciplinaires, coordonnées par les médecins du travail, réside justement dans cette double connaissance. Nous savons fonctionner avec moins, mais il existe un seuil, que nous savons définir et que l'IGAS a également estimé à environ 3 000 ETP, à condition qu'ils soient parfaitement répartis sur le territoire national, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Sinon, le système ne pourra pas vraiment jouer son rôle dans ses quatre missions.

Il faut donc faire connaître cette spécialité. Nous avons écrit à Mme Buzyn à propos du stage du service sanitaire. Sans doute savez-vous qu'un stage de trois semaines dans le domaine de la prévention est envisagé pour tous les futurs personnels de santé : il serait très opportun de pouvoir proposer comme terrains de stage les services de santé au travail, dédiés par vocation à la prévention en environnement de travail. Des expériences de stages d'externes, menées notamment à Lille, Grenoble et Paris, ont montré que les futurs médecins découvraient cette spécialité à cette occasion et que celle-ci ne leur avait jamais été présentée au cours de leur formation. Or ceci mériterait d'être généralisé pour créer des vocations. Le professeur Duguet, vice-doyen de la faculté de médecine de Paris, a ainsi mis en place pour tous les étudiants de médecine des stages ultra courts en santé au travail, comme dans d'autres secteurs – dont le Samu social –, afin de leur ouvrir le champ des possibles dans leur pratique. De telles initiatives doivent être encouragées. Le stage du service sanitaire est sans doute un moyen pertinent pour faire découvrir cette spécialité. Il faut aussi savoir que les médecins s'installent généralement là où ils ont été formés. S'il n'existe pas de chaire universitaire de médecine du travail sur un territoire, comme cela est le cas entre le sud de Paris et Clermont-Ferrand, vers l'ouest, mais aussi à Dijon, où la chaire est en train de fermer, ceci crée un vide très important, un désert médical de la spécialité. Ces éléments relèvent de l'aménagement du territoire et doivent être pris en compte si l'on veut soutenir cette spécialité.

Je me suis interrogée, préalablement à cette audition, sur la question de savoir si les services de santé au travail étaient réellement présents sur le sujet sur lequel vous nous demandez avis. La médecine du travail se caractérise par le fait qu'elle n'est ni une spécialité d'organe, ni une spécialité de pathologie, mais la spécialité du déterminant travail. Elle présente la particularité d'agir pour effectuer un diagnostic positif consistant à définir s'il existe ou non un effet sur la santé lié à cette cause. Nous allons beaucoup plus loin que d'autres spécialités, en recherchant l'étiologie et en conseillant l'entreprise de manière à faire disparaître cette étiologie. C'est la spécificité de la spécialité de médecine du travail et, plus largement, des services de santé au travail. Nous pouvons par exemple, comme d'autres spécialités, éliminer un nid de staphylocoques identifié dans un lieu donné, mais allons plus loin dans l'instruction du lien entre l'effet sur la santé ou la pathologie et la cause existante ou potentielle. Ceci nous permet non seulement de nourrir la recherche, mais aussi d'envisager la part attribuable à chaque cause potentielle, ainsi que la manière d'agir et de conseiller au mieux.

Sommes-nous présents dans l'industrie ? 85 % des entreprises adhérant aux services de santé au travail interentreprises et suivies par eux comptent moins de dix salariés. Nombre d'entre elles sont des sous-traitants de groupes industriels. Nous avons donc accès à ces établissements et à leurs salariés. Nous agissons sur toutes les expositions professionnelles et notamment sur les trois catégories citées précédemment, et menons des actions de prévention primaire, secondaire et tertiaire. Nous accompagnons aussi – même si nous ne sommes pas chargés de l'indemnisation – la prévention de la désinsertion professionnelle.

Les médecins du travail peuvent en outre, en tant que salariés protégés, faire part d'une alerte dès lors qu'ils constatent une probabilité importante de préjudice à la santé. Bien que la fiche d'exposition aux agents chimiques dangereux ait disparu, nous pouvons également, forts de l'interrogatoire sur les expositions antérieures, déclencher un suivi post-expositionnel : même si le salarié n'est plus exposé, nous initions un suivi adapté, de manière à dépister le plus rapidement possible les pathologies susceptibles de survenir en lien avec cette exposition. Grâce à la visite de fin de carrière, nous allons désormais être de plus en plus souvent à même de déclencher un suivi post-professionnel. Cela suppose évidemment de disposer de curricula laboris bien tracés. Dans la mesure où cette question a été abordée précédemment, je ne reviendrai pas sur les moyens indispensables à mettre en oeuvre pour que ceci soit effectif.

Diverses améliorations peuvent être attendues. On peut imaginer un document unique d'évaluation des risques professionnels, comportant, dans les grandes entreprises, une partie spécifique aux risques externalisés, afin que les professionnels de santé, et plus largement les préventeurs des risques professionnels, puissent avoir une visibilité sur les risques auxquels sont exposés les sous-traitants et les intérimaires. Ceci améliorerait probablement l'efficacité de nos conseils.

Pour ce qui est de la traçabilité, il faut avoir des moyens neutres de nommer les expositions professionnelles pour nourrir utilement un curriculum laboris. Nous avons ainsi accompagné les services permettant de disposer de nomenclatures partagées entre tous les préventeurs. Ce travail autour du thesaurus des expositions professionnelles a permis de mettre en place une sous-partie relative aux facteurs organisationnels, relationnels et éthiques des risques psychosociaux (RPS), en identifiant précisément le facteur causal afin de ne pas le confondre avec l'effet sur la santé. Nous pouvons ainsi tracer cela dans les dossiers et effectuer progressivement, par des analyses et des enquêtes, le lien entre certaines situations organisationnelles, relationnelles et éthiques et l'apparition ou l'aggravation de pathologies.

Une autre piste pour mieux instruire les situations et produire des données probantes permettant d'agir plus efficacement, à terme, sur les RPS, les agents chimiques ou autres, consiste à participer aux actions d'étude et de veille sanitaire, intégrées dans nos missions. Les services interentreprises et leurs 16 000 collaborateurs participent ainsi à toutes les enquêtes ou observatoires nationaux. Citons par exemple l'enquête Sumer, l'observatoire Evrest, les Quinzaines des maladies à caractère professionnel ou encore le Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles (RNV3P) auquel contribuent douze de nos services, dont l'ACMS ici présente. Ceci permet de disposer d'un « dénominateur sain » face aux problèmes de santé au travail identifiés dans les consultations de pathologies professionnelles.

La traçabilité dans nos dossiers médicaux en santé travail informatisés permet aussi d'exploiter des données sur échantillons, qui participent à l'identification de nuisances émergentes. Nous augmentons ainsi, globalement, la traçabilité quantitative, mais aussi qualitative.

Ces vocabulaires, ces thesaurus, partagés avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), avec les consultations de pathologies professionnelles, avec l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (IRNS) et la Mutualité sociale agricole (MSA), pourraient être mieux et plus fréquemment utilisés si les tutelles exigeaient que les rapports qu'elles demandent aux services de santé au travail soient produits dans ce langage. Nous sommes en effet respectueux des textes et ceci donnerait une finalité supplémentaire à l'effort de saisie quotidien, en permettant d'effectuer un reporting aux tutelles, au-delà de l'intérêt que cela représente pour les professionnels de santé, en termes de participation à la recherche.

Un autre moyen serait que nous nous rapprochions plus fréquemment et de manière visible des chaires universitaires qui pratiquent de la recherche en santé au travail. Les services de santé au travail participent actuellement, dans l'ombre, à cet effort de recherche et il serait intéressant que cela soit systématisé, de manière à croiser l'expérience de terrain et l'expertise des universitaires qui effectuent des travaux de recherche fondamentale dans ce domaine.

Je vous remercie tout d'abord pour la richesse de vos apports.

Figure, parmi nos préoccupations, celle relative à la traçabilité des parcours, notamment pour les salariés des entreprises sous-traitantes et les intérimaires. Il semble difficile aujourd'hui de prendre en compte l'ensemble des risques auxquels ils ont été exposés au cours des diverses étapes de leur parcours professionnel. Or ceci a des conséquences sur la reconnaissance éventuelle de maladies professionnelles, mais aussi sur la capacité à en identifier les causes. Dans quelle mesure les données collectées et les maladies déjà provoquées servent-elles de point d'appui pour essayer d'agir afin d'éliminer, ou tout du moins de limiter autant que possible, la survenue ultérieure de maladies professionnelles ? Les moyens à votre disposition pour travailler en ce sens sont-ils suffisants ? Votre lien avec les institutions oeuvrant dans le domaine est-il satisfaisant ? Sur la base de cet état des lieux et des points précis que vous avez égrenés au fil de vos interventions, quelles améliorations faudrait-il apporter au système et dans quelle mesure le législateur pourrait-il y contribuer, au-delà de la publication du décret mentionné ?

Une façon de lire le plan « santé au travail » actuel (PST3) est de considérer les différents chapitres qui le composent. Il compte par exemple un chapitre « recherche » : or nous alimentons cette recherche. Un deuxième temps concerne plutôt la qualité de vie au travail (QVT), le dialogue autour du travail. Un chapitre est également consacré à l'évaluation des risques et aux actions susceptibles de contribuer à son développement. Une partie est dédiée à l'accompagnement, au conseil, à la prévention de la désinsertion professionnelle. Le dernier chapitre concerne, en aval, la question de la réparation.

Cette grille de lecture permet d'envisager la manière de mieux positionner les différents acteurs. J'espère que ce sera l'un des résultats de la mission conduite par Mme Lecocq. Aujourd'hui, les médecins du travail nourrissent la recherche et l'utilisent au quotidien. Les campagnes sur les maladies à caractère professionnel telles que Sumer ou Evrest sont alimentées par les acteurs de terrain, qui produisent également de la connaissance dans le cadre d'enquêtes plus ponctuelles.

J'ai entendu, lors de l'une de vos précédentes auditions, M. Pimbert, de l'INRS, indiquer qu'il manquait de moyens de diffusion de la connaissance auprès des services de santé au travail. Nous le rencontrons pourtant relativement souvent ; il peut compter sur notre réseau et participe d'ailleurs régulièrement à nos manifestations. Nous sommes en effet un réseau de diffusion de l'information, de la recherche, de la connaissance. Il serait intéressant de savoir pour quelle raison M. Pimbert a omis de nous citer au moment d'indiquer les structures sur lesquelles il s'appuyait pour toucher les médecins du travail et l'ensemble des acteurs des services de santé au travail, et diffuser la recherche. Si la recherche n'arrive pas dans l'entreprise, si elle n'y trouve pas d'utilisation pratique et n'induit pas de changements des comportements et des situations de travail, alors cela constitue une déperdition considérable. Ce lien doit être amélioré. Nous avons la chance, en France, de disposer de personnes très compétentes dans le domaine de la recherche. L'optimisation consiste à envisager la manière de traduire cela en réalité dans l'entreprise. Nous constituons de ce point de vue un vecteur très important, parfois même le seul, pour atteindre toute entreprise, quelle que soit sa taille, et transposer cette connaissance dans la réalité de sa vie quotidienne.

Vous évoquiez précédemment la manière dont on pouvait réduire, voire éliminer, les risques professionnels. L'élimination du risque intervient dans le cadre de la prévention primaire. Concernant par exemple le travail de nuit, dont on connaît fort bien les effets néfastes, la seule manière d'agir en ce sens serait de le supprimer, dans la mesure où la prévention consiste à limiter l'exposition au risque. Entrent toutefois en jeu des impératifs économiques, ainsi qu'un positionnement du législateur sur la question. Il n'existe pas d'inconnue dans ce domaine : on sait parfaitement, lorsque l'on autorise le travail de nuit, ce que cela va générer. Ceci relève d'un choix politique.

Concernant le deuxième volet de votre question et les points à améliorer en matière de liens institutionnels, il m'apparaît que la prévention de la désinsertion professionnelle, qui est l'une des priorités affichées par les pouvoirs publics et sur lesquelles, collectivement, les institutions ont à progresser, nécessiterait que soit renforcée la coopération entre les praticiens conseils de l'assurance maladie et les services de santé au travail interentreprises. Aujourd'hui, l'assurance maladie pâtit d'un déficit de praticiens conseils, si bien que la collaboration entre nos deux institutions est très perfectible.

Je souhaiterais souligner un point important, relevant du pilotage. Toute la politique de santé au travail se décline régionalement. C'est à l'échelon régional que l'on essaie de poser un diagnostic avec les partenaires sociaux et les institutions. Or les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), qui doivent signer des contrats d'objectifs et de moyens avec les services de santé au travail, ont face à elles quelque 240 SSTI, ce qui est très lourd à gérer. Il nous paraît important de recentrer cela à un échelon régional.

C'était d'ailleurs l'objet du changement de nom de notre organisation, qui s'appelait Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise (CISME) jusqu'au 1er janvier 2018 et se nomme désormais Présanse – acronyme de « Prévention, Santé, Services, Entreprises » –, afin notamment d'introduire plus clairement la dimension de prévention dans l'intitulé et de faire émerger un réseau à l'échelon régional. C'est ainsi que depuis le début de l'année, de nombreuses régions ont adoptés ce nom. Citons par exemple Présanse Normandie, Présanse Nouvelle-Aquitaine et Présanse Auvergne Rhône-Alpes. Ces représentations régionales peuvent éventuellement constituer un interlocuteur pour le comité régional d'orientation des conditions de travail (CROCT). Il faut savoir qu'il n'y a pas de place institutionnelle prévue pour les services de santé au travail au sein du CROCT, institution au sein de laquelle s'élabore, se met en oeuvre et s'évalue le plan régional de santé au travail. Bien évidemment, les DIRECCTE nomment souvent, pour y siéger en tant que personnes qualifiées, un médecin du travail ou des associations de services de santé au travail ; mais nous ne disposons d'aucune place institutionnelle au sein du collège numéro 4, constitué des spécialistes de la prévention.

Cette situation a été pointée par la Cour des comptes et par l'IGAS comme un manque de coordination et de force de la politique. Toutes ces institutions, bâties à l'échelon national et régional, déclinent en effet des programmes, et ont besoin d'un relai régional pour créer des synergies. Il nous paraîtrait important, en termes de pilotage et dans la mesure où toutes les parties prenantes y sont représentées, de siéger aux CROCT, même si d'aucuns vous diront qu'ils fonctionnent assez peu. Nous avons vraiment besoin d'outils de pilotage pour cette institution, avec des indicateurs partagés quant aux résultats recherchés et un travail commun de construction du plan régional, au moment où l'on élabore, met en oeuvre et évalue le système.

Si je comprends bien, vous soulignez un certain manque de reconnaissance, ou tout du moins une place institutionnelle insuffisamment établie, pour les organismes que vous représentez.

Je ne place pas cela au niveau de la reconnaissance. Nous ne sommes pas dans cette quête. Il s'agit plutôt d'une question d'efficience du système. Les déclarations de M. Pimbert lors de son audition sont assez symptomatiques : il prétend en effet ne pas avoir de relais. Or nous existons. Mais il est vrai que d'un point de vue institutionnel, ceci n'est pas affirmé et accepté formellement. Nos partenaires se retrouvent ainsi parfois en difficulté pour trouver des relais efficaces.

Poursuivons sur cette question de la structuration des services de santé au travail. Le sujet de l'indépendance de la médecine du travail a été évoqué lors d'une précédente audition. Comment abordez-vous ce débat ? Quelles remontées avez-vous de la part des personnels de terrain quant au lien de confiance avec les salariés ?

Je n'ai jamais travaillé en service de santé autonome, qui présente une situation particulière dans la mesure où le médecin est à l'intérieur de l'entreprise. Je travaille actuellement avec deux grosses entreprises et suis perçu comme extérieur à elles. J'affiche d'ailleurs très clairement cette position de complète indépendance auprès de l'employeur, du service des ressources humaines, du CHSCT, des délégués du personnel et de l'ensemble des salariés. Je répète notamment aux salariés que je suis tenu au secret médical. Ceci est très important, notamment dans les cas de risques psychosociaux et de situations de souffrance au travail. Je n'ai jamais été confronté à une quelconque remise en cause de mon indépendance. Il peut arriver qu'un employeur essaie d'influencer ma façon de voir les choses, mais je sais rester imperméable à tout cela. Il est évidemment plus facile d'être indépendant dans le cadre d'un service de santé interentreprises que dans un service autonome : nous sommes en léger retrait par rapport au quotidien de l'entreprise. Je pense que notre indépendance est réelle et – selon mon expérience personnelle – reconnue par la plupart des salariés, qui parviennent à se confier à nous sans difficulté particulière. La majeure partie des entreprises avec lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler reconnaissent cette indépendance et n'essaient pas d'interférer.

On peut avoir le sentiment que la cause des maladies n'est pas toujours établie correctement. Le fait que la médecine du travail constitue un segment à part n'aide pas nécessairement à faire le lien entre une pathologie et son origine professionnelle. Quel regard portez-vous sur cette difficulté ? Par exemple, certains chiffres circulent suggérant que le nombre de cancers reconnus comme maladie professionnelle serait bien plus faible que le nombre de cancers ayant une origine professionnelle. Ceci est certainement vrai dans d'autres domaines, comme celui des risques psychosociaux. Il s'agit d'un défi sérieux, qui ne concerne sans doute pas uniquement les services de santé au travail. C'est préoccupant, d'autant que le travail occupe un temps considérable dans une vie et qu'il existe par conséquent une forte probabilité que des maladies s'y contractent. Je souhaiterais que vous vous exprimiez à ce propos.

Percevez-vous par ailleurs des risques émergents ? Quels sont, selon vous, les défis actuels ?

Il est évident qu'il existe des risques émergents. Nous avons participé récemment à un colloque au cours duquel il a été indiqué que 700 nouvelles molécules étaient créées chaque jour dans l'industrie dans le monde. Ce chiffre laisse supposer à lui seul que les incidences en matière de santé sont inévitables.

La reconnaissance des maladies professionnelles relève aujourd'hui de l'assurance maladie. L'instruction se situe à ce niveau. L'enjeu pour nous, aujourd'hui et a fortiori demain, est de disposer de curricula laboris beaucoup mieux outillés, permettant de contribuer à établir ou non la causalité entre l'exposition au risque dans une entreprise et le développement d'une maladie, qui va alors être qualifiée par l'assurance maladie de maladie professionnelle. Cette étape de reconnaissance n'est pas du ressort du SSTI, qui est seulement contributeur d'informations, mais non décideur en la matière. On pourrait améliorer la capacité du système d'information à délivrer les éléments permettant de démontrer ou d'infirmer une causalité, en lien avec la problématique du curriculum laboris. Ceci dépend de la qualité et de l'interopérabilité de nos systèmes d'information.

De notre côté, l'aspect à parfaire concerne essentiellement la connaissance de l'exposition professionnelle, qui permettra d'établir le lien avec la pathologie. Mais il faut rappeler que, dans nombre de cas, la personne qui souffre d'une pathologie est en arrêt et va consulter un spécialiste ou être prise en charge à l'hôpital. C'est à ce moment que la déclaration en maladie professionnelle peut être déposée. Le médecin du travail n'intervient pas dans ce processus, puisqu'il ne voit pas la personne. Il faut donc faire porter l'effort sur la formation de l'ensemble des spécialités médicales à évaluer la part attribuable au travail dans les pathologies qu'ils rencontrent au quotidien, afin qu'ils soient en mesure de faire appel à leur consultant hospitalier de pathologies professionnelles, lequel va établir le curriculum laboris. J'ai effectué ce type de démarche au cours de mon internat, en consultation de pathologies professionnelles dans le service de pneumologie attaché. Cela permettait de faire ensuite des déclarations de maladies professionnelles. Cela nécessite d'une part la présence sur place, à l'hôpital, de personnels susceptibles d'effectuer cette tâche, d'autre part que les spécialistes pensent à contacter leur correspondant en maladies professionnelles, ce qui implique d'améliorer la formation dans ce domaine. Il en va de même pour la médecine de ville, où l'on se heurte aussi au fait que cette tâche relève surtout du médecin généraliste, souvent surchargé et soumis à des contraintes organisationnelles fortes. En résumé, beaucoup de déclarations ne sont pas faites chez nous.

Il faut améliorer le travail en réseau, entre généralistes, services hospitaliers, services de pathologies professionnelles, services de santé au travail. Ceci permettrait d'améliorer la reconnaissance. Lorsqu'un salarié est en arrêt, nous ne sommes pas toujours, en tant que médecins du travail, au courant de cet état de fait. Nous ne sommes pas nécessairement sollicités pour savoir par exemple si la pathologie développée par le salarié peut être liée ou pas à son activité professionnelle.

Existe-il, dans les universités, des laboratoires de recherche en médecine du travail, permettant d'apporter la connaissance nécessaire pour établir par exemple les liens de causalité et élaborer les tableaux de maladies professionnelles ?

Les services de santé au travail ne comportent-ils par ailleurs que des professions médicales ou également d'autres professions, comme des ingénieurs sécurité ?

Les services hospitaliers de pathologies professionnelles sont souvent adossés à un institut de recherche. Certains sont spécialisés dans des domaines comme l'amiante, le cancer pulmonaire ou l'asthme. Ils sont pluriels dans leurs consultations et reçoivent différentes pathologies, mais peuvent spécialiser leurs recherches. Je pense notamment au professeur Roquelaure et à son laboratoire de recherche en épidémiologie et santé au travail, qui a beaucoup fait avancer le lien entre les TMS et leurs causes et la mesure de la part attribuable. D'autres ont travaillé sur le lien entre amiante et pathologies du poumon. Il existe véritablement une recherche dans ces domaines. Le réseau national de vigilance des pathologies professionnelles (RNVPP) dont je parlais précédemment réunit l'ensemble des consultations de pathologies professionnelles et permet de tracer les problèmes de santé rencontrés en consultations et les expositions afférentes, de réaliser sur cette base des analyses extrêmement poussées, de produire des exposomes et d'effectuer des émergences de liens, avec des publications sur des étiologies non identifiées auparavant pour des pathologies données.

La recherche existe donc et elle est réalisée dans des laboratoires adossés aux chaires universitaires et hospitalières.

Les services de santé au travail ne comportent pas que des professions médicales. Historiquement, ils étaient effectivement composés surtout de médecins, mais la situation a beaucoup évolué. Les équipes pluridisciplinaires se sont beaucoup développées depuis une quinzaine d'années, avec l'introduction d'infirmiers, mais surtout d'assistants techniques, de techniciens hygiène, sécurité, environnement, de techniciens chimiques, d'ergonomes, ainsi que de psychologues du travail, qui n'interviennent pas dans le cadre de psychothérapies mais en prévention primaire ou secondaire. Ces équipes comportent aussi, historiquement, des assistants sociaux.

En revanche, les services de santé au travail sont inégalement répartis sur le territoire. Certains services ont des équipes pluridisciplinaires extrêmement développées, alors que dans d'autres, notamment les tout petits services, cela est très rudimentaire. Ceci soulève la question de l'agrément : un SSTI peut-il se contenter de n'avoir en son sein que des médecins et des infirmiers ? Je pense que non. Ceci renvoie alors à la possibilité de regrouper des services de santé au travail pour mettre en commun des outils et des ressources humaines, afin de parvenir à proposer une offre de prévention vraiment efficiente.

Je souhaiterais savoir qui, aujourd'hui, a accès aux informations tracées. Faut-il en élargir l'accès ? Existe-t-il une centralisation des données ? Sinon, faut-il l'envisager, et pour quelles finalités ?

Aujourd'hui, chaque service de santé au travail possède son propre système d'information, même si un même logiciel peut être utilisé en divers endroits. C'est d'ailleurs une faiblesse du dispositif : il n'existe aucune agrégation au niveau national, si ce n'est du déclaratif dans le cadre du recueil statistique que réalise Présanse chaque année, ni aucun échange de données organisé au plan national. La profession doit donc répondre à ce défi de l'interopérabilité. Il se trouve que huit grands services de santé au travail, qui représentent 23 % des salariés suivis en France, viennent justement de décider de constituer un groupement d'intérêt économique (GIE) pour mettre en place un portail d'échange des données en santé au travail, avec l'ambition très claire, en association étroite avec Présanse, d'intégrer à terme l'ensemble des SSTI du territoire. L'objectif est de mettre à disposition l'ensemble des données du curriculum laboris pour assurer une continuité avec, à la base, le partage d'informations sur l'entreprise. Une entreprise adhérente peut changer de service de santé au travail quand elle le souhaite, sans que les données la concernant ne la suivent : tout est alors à refaire. De même, les salariés changent régulièrement d'entreprise. Cette mobilité professionnelle entraîne aujourd'hui, de facto, une perte d'informations, dans la mesure où le taux de transfert du dossier médical entre les SSTI est relativement faible, notamment parce que cela repose sur la volonté expresse du salarié, ce qui n'est généralement pas une priorité pour lui lorsqu'il change d'employeur.

Il existe ainsi des pistes d'évolution visant à mettre en oeuvre, de manière pratique et rapide, un partage des données, tout en veillant à garantir le respect de la confidentialité et le secret médical, encadrés par des règles précises et strictes.

Nous avons essayé, ces dernières années, d'engager notre réseau dans ce type d'action. Ceci passait par l'établissement de langages communs dans tous les logiciels métiers de nos services, dans la mesure où il n'est pas possible d'agréger des données si l'on code le bruit différemment à Quimper et à Nice, par exemple. La prochaine étape consiste à constituer un portail d'échanges permettant d'effectuer le suivi individuel. Il faut savoir que le régime général compte 15 millions de contrats de moins d'un mois. La capacité à suivre le parcours professionnel suppose nécessairement le recours à l'informatique et l'interopérabilité entre les systèmes. À l'échelle de l'ACMS, la mobilité n'est pas un enjeu si grand, puisque son périmètre d'action recouvre toute l'Ile-de-France. Mais la mobilité peut impliquer plusieurs services et il faut pouvoir suivre cela.

Les activités des services de santé au travail sont aussi soumises à un strict contrôle social. Le secret médical est très encadré et toute évolution devra faire en sorte que les acteurs entrant dans ce champ aient tous les mêmes contraintes en termes de contrôle social. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) entrera en vigueur bientôt. Il s'agit de sujets et de données très sensibles, qu'il sera important d'encadrer : il est par exemple possible de relier des expositions professionnelles à une entreprise et, dans une petite ville, d'identifier assez rapidement l'entreprise en question. Nous disposons dans ce domaine d'un savoir-faire, d'une expérience et d'un contrôle social, qui constituent les atouts de notre réseau dans la manipulation de ce type de données.

Je vous signale également qu'un texte visant à constituer une base nationale pour les salariés intérimaires notamment a été censuré par le Conseil d'État.

Nous nous tenons toutefois prêts à aider, lorsque le moment sera venu, au développement d'un système national permettant d'assurer un suivi tout au long des parcours professionnels.

Vous nous avez expliqué que les services de santé au travail étaient progressivement passés d'une organisation ne comptant que des médecins à une réunion d'équipes pluridisciplinaires permettant une meilleure intégration dans le plan global de l'entreprise. Vous avez évoqué des possibilités de départementalisation et abordé les notions de pilotage et de structuration, en vue d'une plus grande efficacité. Que préconisez-vous en la matière ?

Quant au dossier médical partagé (DMP), cette question m'intéresse d'autant plus que je suis par ailleurs président du groupe d'étude « santé numérique ». Vous avez déjà répondu en partie à une question que je souhaitais vous poser à ce propos : dans le développement du DMP, le premier obstacle à lever est celui de la communication entre la médecine de ville et la médecine du travail qui n'existe pas réellement aujourd'hui, même en l'absence de dossier informatisé. Je prends, en tant que médecin généraliste, ma part de responsabilité dans cet état de fait. Nous avons évoqué la semaine dernière la question de la formation des médecins généralistes à la détection des pathologies à caractère professionnel et au travail commun. Il s'agit d'un point important. Je pense par ailleurs que le DMP est davantage orienté vers les situations de crise et d'urgence. Ma grande interrogation concerne ses modalités d'alimentation : si l'on parvient à établir une interconnexion, mais que le dossier n'est alimenté ni par la médecine de ville, ni par les services de santé au travail, alors il ne servira à rien. À supposer que l'on parvienne à disposer d'un dossier médical partagé global, comment le médecin du travail peut-il l'alimenter de manière objective et le faire vivre, afin de permettre un suivi global du travailleur ? Comment assurer la sécurisation de toutes ces données sensibles ?

S'agissant de la structuration du réseau, il faut souligner que nous sommes un milieu associatif : c'est à la fois notre force et notre faiblesse. Un regroupement ne pourra s'effectuer que sur la base du volontariat. Un mouvement de concentration a débuté depuis cinq ou six ans, mais il n'est pas suffisant et, surtout, il est très lent. Les conseils d'administration ne sont pas toujours d'accord sur les modalités de ce regroupement. Concrètement, si nous voulons, demain, disposer d'un maillage plus resserré, le levier existe : il s'agit de l'agrément. Aujourd'hui, les agréments sont plus administrés que gérés. Certains services ne devraient pas voir leur agrément renouvelé. Cette réponse directement opérationnelle permettrait de restructurer le réseau des SSTI. Chaque structure est agréée pour cinq ans et doit, une fois ce délai expiré, repasser sous les fourches caudines de la tutelle et justifier de sa capacité à remplir la mission. In fine, c'est une décision administrative qui nous autorise à exercer.

Pour ce qui est du DMP, je pense qu'il ne doit exister qu'un seul outil et qu'il ne faut pas opposer la ville et la prévention. Je vois deux modalités d'alimentation. Tout médecin du travail dispose de sa carte professionnelle de santé (CPS) : s'il a accès au DMP, il pourra, avec l'accord du salarié, alimenter directement les différentes rubriques du dossier, au premier rang desquelles, évidemment, celle dédiée à la prévention. Il serait également envisageable, quand la base de données nationale partagée sera opérationnelle, d'alimenter le DMP par déversement d'informations. L'interopérabilité entre SSTI, mais aussi entre les systèmes de gestion de la santé au travail d'une part et du DMP d'autre part, rendra cela possible. Par construction, le système interopérable de la santé au travail sera fondé sur l'identifiant national de santé (INS), qui correspond au NIR, le numéro de sécurité sociale, élément structurant du DMP. Nous disposerons bien alors d'un identifiant unique, nous permettant de déverser les données.

Le médecin pourrait alimenter le DMP via l'interface du dossier médical informatisé. Je vous ai cité précédemment des exemples dans lesquels nous avions tracé les risques et les actions sur la fiche d'entreprise. A l'ACMS, comme certainement dans de nombreux services de santé au travail, les éléments tracés sur cette fiche sont gérés au niveau informatique et une communication établie entre les éléments de traçabilité de risque de la fiche d'entreprise et le dossier médical informatisé (DMI). Les informations vont ainsi, schématiquement, de l'une vers l'autre, si toutefois il s'agit, évidemment, du dossier d'un salarié associé aux risques identifiés. Cette description est bien sûr caricaturale ; en réalité, les procédures sont plus précises que cela. Le DMI est ainsi nourri par les informations reçues relatives aux expositions professionnelles, ceci pouvant ensuite servir à alimenter le DMP. Par ailleurs, en interrogeant le salarié sur ses postes précédents et les risques auxquels il a pu être exposé, nous essayons de reconstituer le curriculum laboris dans le DMI. Je suis par exemple une population assez importante d'ascensoristes, exposés à l'amiante dans le passé – et parfois aujourd'hui encore. Il est intéressant que ces informations soient tracées, ce qui est le cas actuellement. Ces données, assorties éventuellement des constatations cliniques que l'on pourrait effectuer lors de nos consultations, pourraient donc parfaitement remonter dans le dossier médical partagé.

Vous avez évoqué le cas d'entreprises qui changent de service de santé au travail. En connaissez-vous les raisons ? Disposez-vous d'études à ce sujet ?

Ceci ne concerne que quelques régions. La plupart des compétences géographiques des services de santé au travail sont en effet monopolistiques et, dans ce cas, l'entreprise n'a pas la possibilité de changer de SSTI. Cette situation résulte d'une politique d'agrément qui a créé ces monopoles territoriaux. Il existe néanmoins de grandes régions, dont l'Ile-de-France, où les entreprises ont la possibilité de choisir.

Les raisons conduisant une entreprise à changer de SSTI sont multiples. Nous avons perdu récemment des entreprises pour des questions de coûts : les personnes chargées de la santé au travail sont venues nous expliquer que la direction avait décidé de réduire le budget consacré à ce poste et qu'elles allaient donc chercher un moins-disant sur le marché. Or le moins-disant en matière de santé au travail se traduit par une absence d'équipes pluridisciplinaires, ce qui permet de proposer des tarifs plus bas.

À l'inverse, certains de nos adhérents, notamment des entreprises de taille moyenne ou de grande taille caractérisées par une multiplicité des lieux de travail, quittent leur SSTI pour nous rejoindre. En Ile-de-France par exemple, lorsqu'une entreprise a dix établissements, il est intéressant pour elle d'avoir un seul SSTI. Or seule l'ACMS a la taille régionale et répond à ce critère. Pour l'entreprise, le fait de disposer d'un seul référent est un atout en termes de prestation de service.

Comment s'organise votre travail lorsque vous êtes amenés à agir auprès des sous-traitants qui interviennent sur le même outil industriel que des grandes entreprises disposant de services de santé au travail autonomes ?

Nous sommes souvent confrontés à ce genre de situation, mettant en présence une entreprise utilisatrice et des entreprises intérimaires. En matière d'intérim, nous donnons une aptitude à des emplois, mais l'élément le plus important est le poste. Dans ce contexte, la communication de l'information relative au poste, par le médecin de l'entreprise utilisatrice ou de l'entreprise intérimaire, est essentielle. Lorsque l'on est capable de partager en temps réel les informations sur la nature du poste occupé et l'exposition aux risques, on améliore grandement l'efficacité. Avec 15 millions de contrats de moins d'un mois conclus, nous sommes amenés à gérer une très grande mobilité. La solution réside donc dans le fait de disposer d'outils suffisamment agiles pour répondre à ces situations.

La sous-traitance permet clairement aujourd'hui aux grandes entreprises d'externaliser le risque. Le devoir de vigilance va certainement compenser cette tendance, à terme ; mais aujourd'hui l'externalisation permet de déporter la surveillance et la politique de prévention sur des entreprises dont la spécialisation fait qu'en cas de survenue d'un problème de santé, les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise sont extrêmement réduites. En matière de prévention, il apparaît ainsi que plus la chaîne de sous-traitance s'allonge, plus l'exposition aux risques et leur réalisation sont réelles. Il existe, dans les relations entre les très grandes entreprises et les entreprises de sous-traitance un vrai sujet de santé au travail. Ceci pose aussi pour nous la question, en tant que SSTI, des rapports avec les services de santé au travail autonomes (SSTA). Nous considérons qu'il y a là une rupture de la cohérence et de l'égalité du service en termes de prévention. En effet, les entreprises disposant d'un SSTA, surtout lorsqu'elles sont de petite taille, ne bénéficient pas de la même politique de prévention que celle que nous pouvons mettre en place. A l'inverse, dans les grands groupes, ayant des services autonomes très intégrés, les politiques de prévention sont beaucoup plus larges que les nôtres. Il s'agit, d'une certaine manière, d'un mécanisme à deux vitesses. Il existe en France aujourd'hui deux réalités en matière de santé au travail.

La performance du système d'information peut inquiéter l'entreprise. Les entreprises sont d'accord pour travailler la prévention, pour améliorer les situations de travail, mais redoutent la sanction et le coût susceptibles d'y être associés si cette démarche conduit à ce qu'elles soient prises en faute. Cet élément doit être pris en considération. La notion du lien entre santé et performance fait son chemin dans l'entreprise. L'intelligence collective se développe sur ces sujets. Mais il ne faut pas que cela soit assorti d'un cadre réglementaire ou de sanctions. Il faut indemniser, il faut encourager les chefs d'entreprise à s'engager dans des démarches de prévention sans risquer immédiatement pénalités et amendes. Ce sujet doit être discuté socialement, afin que le système d'information soit bien accepté des partenaires sociaux au sens large. Il faut travailler cette question, car ceci peut générer des peurs, y compris chez les salariés, qui peuvent craindre pour leur emploi si leur employeur apprend qu'ils ont eu telle ou telle pathologie. Une traçabilité trop bien faite ou insuffisamment sécurisée scientifiquement peut être source d'anxiété. Tous ces éléments extrêmement sensibles doivent être pris en compte au moment de développer un système. Je pense qu'il est important de travailler à la sécurisation des différentes parties.

L'audition s'achève à seize heures trente.

————

Membres présents ou excusés

Réunion du jeudi 22 mars 2018 à 14 h 50

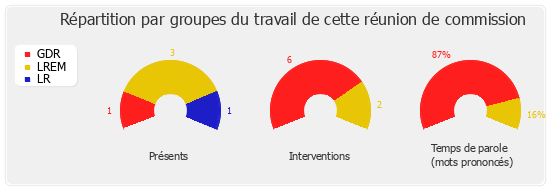

Présents. – Mme Delphine Bagarry, M. Julien Borowczyk, M. Pierre Dharréville, Mme Sandrine Josso, M. Frédéric Reiss

Excusés. – M. Belkhir Belhaddad, Mme Anne Blanc, Mme Nathalie Elimas, Mme Annaïg Le Meur, M. Laurent Pietraszewski, Mme Stéphanie Rist, Mme Hélène Vainqueur-Christophe