Mission d'information sur l'aide sociale à l'enfance

Réunion du jeudi 2 mai 2019 à 16h15

Résumé de la réunion

La réunion

Mission d'information de la Conférence des présidents sur l'aide sociale à l'enfance

Jeudi 2 mai 2019

La séance est ouverte à seize heures vingt.

Présidence de M. Alain Ramadier, président de la mission d'information de la Conférence des présidents

————

Nous recevons M. Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. Placé auprès de la ministre des solidarités et de la santé, vous êtes la « cheville ouvrière » de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Il nous a donc semblé naturel de vous entendre.

Dès notre première table ronde, qui a réuni d'anciens enfants de l'aide sociale à l'enfance (ASE), nous avons tous pu constater les enjeux sociaux très forts de cette politique. Elle est le réceptacle et parfois la source, par ses insuffisances, de graves inégalités. Il nous a notamment été rappelé ce chiffre, qui est effarant : une personne sans domicile sur quatre a été placée, dans son parcours, en foyer ou en famille d'accueil. Par ailleurs, on peut rappeler que les départements ont la charge d'apporter dans le cadre du volet « prévention » de l'ASE, un soutien en espèces et en nature aux familles en difficulté afin de les accompagner dans leur parentalité.

Nous vous remercions vivement de votre présence parmi nous cet après-midi. Nous souhaitons faire un diagnostic précis et bâtir des solutions pour mettre fin à la situation actuelle. Je vous cède la parole pour une intervention d'une vingtaine de minutes, tout au plus.

Merci de me donner l'opportunité de présenter la part que peut prendre la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté dans les travaux plus généraux qui ont été engagés au sujet de la protection de l'enfance et d'avoir un échange avec vous sur la manière dont on pourrait peut-être affiner ou améliorer le pilotage de ces politiques publiques qui sont aujourd'hui en grande difficulté.

Je voudrais commencer par resituer le cadre global de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Comme son nom l'indique, le choix a été fait – c'était la volonté du Président de la République – de faire porter l'effort sur des politiques dont on parle beaucoup mais qui ont finalement été atrophiées ces dernières années, à savoir les politiques de prévention. Les deux premiers des cinq axes que compte cette stratégie nationale sont très directement centrés sur la question des mille premiers jours et sur l'ensemble des enjeux liés à l'accueil du jeune enfant : il faut développer l'offre d'accueil du jeune enfant, sous ses différentes formes et dans l'ensemble du pays, mais aussi améliorer la qualité éducative de cet accueil et répondre aux enjeux de mixité sociale qui sont liés à ce type d'accueil – c'est d'autant plus nécessaire que nous savons maintenant que les enfants qui tirent le plus grand bénéfice pour leur développement d'un accueil avant trois ans sont ceux les plus fragiles socialement.

Vous avez certainement entendu parler de l'« étude longitudinale française depuis l'enfance » (ELFE) parue il y a quelques mois– c'est la première étude de référence au niveau national, en France, sur une cohorte comptant près de 18 000 enfants. Elle montre notamment l'existence d'écarts de développement langagier à l'âge de deux ans. Jusque-là, l'ensemble des initiatives qui étaient adoptées l'étaient sur la base d'études internationales. Il n'y a pas de grande surprise : les études françaises confortent les résultats des études internationales, mais ces sujets sont assez passionnels et il était donc nécessaire que de telles démonstrations soient faites. Elles montrent aussi que la meilleure remédiation, en termes de politique publique, passe par l'accueil, notamment collectif, du jeune enfant. C'est pourquoi la stratégie nationale comporte des ambitions très importantes en la matière.

Vous avez certainement noté que la présidente du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Sylviane Giampino, a remis la semaine dernière aux ministres concernés un rapport sur la qualité éducative de l'accueil du jeune enfant. C'est une question absolument centrale. D'une certaine manière, on déplace le coeur de ces politiques, qui était auparavant le service de garde rendu aux parents, vers les objectifs d'émancipation et du développement de l'enfant, dans une logique consistant à réduire ab initio les inégalités et à attaquer dès le départ les conséquences de la pauvreté sur le développement des plus jeunes.

C'est l'objet du deuxième axe de la stratégie de lutte contre la pauvreté, il s'agit de traiter la question de l'effectivité des droits essentiels des plus jeunes, notamment les enfants. Au-delà des problèmes de la pauvreté monétaire, qui sont très élevés pour un pays aussi riche que la France mais demeurent relativement contenus grâce à la forte redistributivité de notre modèle social, il faut s'intéresser à la pauvreté dite matérielle, c'est-à-dire en termes de conditions de vie. Elle fait l'objet d'études réalisées dans le cadre de l'Union européenne sur le taux de privation matérielle des familles, notamment des enfants. On voit que la performance française est singulièrement mauvaise du point de vue du taux de privation des enfants. Nous faisons malheureusement partie des mauvais élèves de l'Union européenne pour le taux de privation des enfants en ce qui concerne l'alimentation, un logement bien chauffé, la culture, les loisirs, les vacances ou l'habillement. Permettez-moi de vous renvoyer sur ce point à un rapport remis en automne 2017 par l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale (ONPES).

Le dernier point relatif à l'effectivité des droits essentiels des plus jeunes concerne le logement et l'offre d'hébergement, notamment l'adaptation de l'offre d'hébergement d'urgence et d'insertion à la réalité du public de la rue, qui s'est familialisé. Notre offre d'hébergement a été pensée pour des personnes seules – des hommes seuls dans la plupart des cas. Même s'il existe des Centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) dits « femmes-familles », l'immense majorité des places s'adressent à des hommes seuls. Il y a donc un problème d'adaptation du parc.

La stratégie de lutte contre la pauvreté vise également à répondre à une question essentielle qui est la sortie, pour le jeune majeur, de l'aide sociale à l'enfance. Je sais que vous avez délibérément exclu cette problématique de votre périmètre puisqu'une mission a été confiée à Brigitte Bourguignon sur ce sujet.

Nous tenons à bien distinguer – et ce n'est pas une précaution formelle, mais une nécessité pour la clarté de la politique publique que nous menons – les questions sociales liées à la pauvreté et celles qui concernent la protection de l'enfance. Pauvreté ne veut pas forcément dire enfance en danger, et enfance en danger ne signifie pas nécessairement pauvreté. Il faut se méfier d'un certain nombre de raccourcis. Il y a néanmoins une réalité qui est la prévalence des phénomènes de pauvreté dans le cadre de l'enfance en danger, quels que soient les risques en question. Il existe aussi cette forme de trappe à pauvreté que constitue la sortie des dispositifs de l'aide sociale à l'enfance, notamment avec le passage à l'âge de la majorité. Le phénomène des sorties non accompagnées, dites « sèches », s'est développé ces dernières années sous la double pression de l'augmentation des besoins des jeunes, notamment les mineurs non accompagnés (MNA), et des restrictions budgétaires du côté des collectivités, avec les contraintes pesant sur les budgets départementaux du fait de l'augmentation des dépenses consacrées au versement d'allocations.

Avant de parler très directement de ce que nous avons prévu pour la sortie de l'aide sociale à l'enfance, je voudrais revenir sur quelques constats qui ont été relayés dans le cadre de la concertation et qui continuent à l'être – je me rends, en effet, toutes les semaines dans nos territoires, aux côtés des travailleurs sociaux et des élus des départements. Ce que je vais dire n'a aucune prétention à l'exhaustivité, mais je tiens à vous faire part d'un certain nombre d'analyses et de constats.

Tout d'abord, l'hétérogénéité de la politique de protection de l'enfance saute aux yeux, d'une façon qui est totalement attentatoire à une logique de service public à l'échelle du territoire national. Les pratiques départementales sont beaucoup trop différentes les unes des autres, notamment en ce qui concerne leurs moyens. On peut dire la même chose de la protection maternelle et infantile (PMI) – un rapport de Michèle Peyron détaille la situation d'hétérogénéité et de grande vulnérabilité qui existe aujourd'hui – mais aussi de la prévention spécialisée. Dans quatorze départements de notre République, il n'existe plus de service de prévention spécialisée : il n'y a plus aucune association financée à ce titre. Il y a donc des failles dans les territoires, des déserts d'intervention sociale proprement insupportables sur ces sujets qui concentrent tant de souffrance.

Je vais me livrer à un exercice un peu paradoxal. Nous ne cessons de dire, dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de lutte contre la pauvreté, qu'il faut faire de l'enfant en situation de pauvreté un enjeu de politique publique en soi. Dans les politiques sociales, bien souvent, on réduit la question de la pauvreté des enfants à la situation des parents en se disant qu'un enfant pauvre, ce sont d'abord des parents qui sont pauvres – il faut donc aider les parents et l'enfant ira mieux. C'est un bon principe : des parents qui vont bien, ce sont des enfants qui vont bien, mais il y a des formes de pauvreté qui sont spécifiques à la situation des enfants. J'ai évoqué tout à l'heure les taux de privation. Je vais maintenant aller un peu rebours de cette idée : il faut veiller à prendre soin de l'enfant, que ce soit dans le cadre d'un accueil familial ou dans une structure, mais il faut aussi très attentif à la place des parents dans l'accompagnement. Le secrétaire d'État Adrien Taquet a fait de cette question un point important de la concertation qu'il a lancée.

Je voudrais insister sur la politique de la petite enfance, soit dans la perspective d'une alternative au placement, soit en accompagnement de mesures d'assistance éducative ou de placement. Vous connaissez certainement l'exemple des crèches préventives développées par l'association « Enfant présent ». Elles permettent non seulement d'assurer une prise en charge de l'enfant, mais aussi de faire en sorte qu'il y ait du temps de travailleur social dédié à l'accompagnement des parents. Cela nous paraît une voie tout à fait féconde pour faire de la petite enfance un temps d'épanouissement de l'enfant mais aussi de travail sur la relation parents-enfants avec l'étayage des fonctions parentales qui peut être assuré par une structure de type crèches – un établissement d'accueil du jeune enfant ou une crèche familiale. Il y a dans ce domaine un champ d'expérimentation et d'hybridation qui est ouvert et important.

Au risque d'enfoncer une porte ouverte, puisque vous êtes très mobilisés sur ces sujets, je veux également souligner l'immense fragilisation des structures de médiation familiale, notamment les espaces de rencontre pour les visites médiatisées sur décision de justice. Ces structures associatives ont été très fragilisées depuis une dizaine d'années. J'ai eu à suivre, dans un territoire où j'étais élu et qu'une parlementaire assise en face de moi connaît bien, la disparition d'une association qui gérait des espaces de rencontres et qui avait déjà, à l'époque, plusieurs mois de file d'attente.

J'interroge systématiquement les associations dans le cadre de mes pérégrinations sur le terrain. Il existe un droit à la vie familiale, mais il n'est pas respecté dans certaines situations de placement. Souvent, le droit de visite des pères n'est pas effectif. Cela engendre de la souffrance pour les parents et les enfants, de la colère sociale, de l'incompréhension vis-à-vis du fonctionnement des services sociaux et de la défiance. Cela conduit à des conséquences en cascade qui sont particulièrement lourdes.

Les espaces de rencontre font partie de nos priorités, avec le conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), dans le cadre des 30 millions d'euros supplémentaires pour l'appui aux politiques de soutien à la parentalité qui sont prévus au titre de la convention d'objectifs et de gestion de la branche famille. C'est un vecteur très important, d'autant que ces espaces de rencontre peuvent être utiles, et j'en viens très directement aux objectifs de la protection de l'enfance, afin d'éviter un syndrome qui existe parfois. Il ressort de mes échanges avec des professionnels de la protection de l'enfance que l'on met un peu les enfants sous cloche dans le cadre de l'ASE. On les coupe vraiment de leur famille. Or, selon les professionnels, il faut aussi que les enfants puissent « éprouver » la cellule familiale : il faut qu'ils puissent s'y reconfronter, même si c'est difficile – cela doit être accompagné. Ce n'est pas vrai dans toutes les situations – cela ne concerne pas celles qui peuvent mettre en danger l'enfant – mais il y en a où c'est possible dès lors que c'est médiatisé.

Il y a l'enjeu de la place des parents dans la prise en charge, il y a la question de l'accueil familial, des villages-familles et de toutes les structures qui permettent de faire droit à la présence des parents, et il y a aussi la question des centres parentaux. On rencontre beaucoup de jeunes mères mineures, notamment outre-mer. Il y a en effet un retour des grossesses précoces dans un certain nombre de territoires vulnérables, ce qui doit nous conduire à nous interroger sur la prise en charge. Des professionnels ont évoqué devant moi des cadres d'intervention médiatisée au cours de week-ends, de vacances ou de séjours où le travailleur social, l'éducateur, est présent de manière interstitielle, non-continue, non permanente, pour recréer des temps d'échange entre les parents et les enfants.

Il est absolument essentiel que dans toutes les situations qui mêlent des situations de mise en danger des enfants, qui sont propres à la protection de l'enfance et sur lesquelles je ne me prononce pas, et des problématiques sociales, de difficulté ou d'incapacité des parents à agir, on ne laisse pas ces derniers démunis. Il y a beaucoup de situations de placement dans lesquelles les liens entre les éducateurs et les travailleurs sociaux qui restent en contact avec la famille, dans le cadre de la polyvalence de secteur, par exemple, sont limités. Des parents n'arrivent pas à suivre le projet pour l'enfant (PPE) parce qu'ils ne peuvent pas venir aux réunions – ils habitent à plusieurs kilomètres et ne sont plus mobiles. Je parle des cas où il existe des PPE – ce n'est pas toujours vrai, mais on est dans une logique où les acteurs veulent être vertueux. Associer les parents au PPE, ce qui est l'essence même de ce dispositif, suppose qu'ils en aient la capacité.

L'accompagnement des parents est un aspect absolument central dans la réflexion qu'il faut développer en partant des professionnels de la protection de l'enfance et en s'appuyant sur le maillage qui existe avec tout l'écosystème social présent dans les territoires. Il me semble que si la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté peut avoir aussi un impact bénéfique sur les politiques de protection de l'enfance, c'est à travers le croisement des politiques publiques.

Une de nos grandes priorités est le réinvestissement dans les politiques d'accompagnement, au sens large du terme, des personnes les plus vulnérables – c'est-à-dire l'accompagnement médico-social, l'accompagnement social ou l'accompagnement professionnel et vers l'emploi. En ce qui concerne l'accompagnement médico-social, je pense à tous les types de prise en charge des personnes ayant des addictions ou des pathologies psychiatriques et qui, bien souvent, quand ils sont parents, ont des enfants en situation de placement. On trouve cette situation, par exemple, dans les appartements de coordination thérapeutique, dans les lieux d'accueil médicalisés et parfois dans les lits halte soins santé (LHSS), où les personnes sont dans des états de santé particulièrement critiques.

Dans tous ces dispositifs, pour lesquels la stratégie nationale prévoie une montée en puissance – les crédits vont augmenter de près de 30 % sur les quatre prochaines années au titre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) médico-social –, il y a du temps de travail social et d'accompagnement pour des adultes qui sont parfois des parents et pour lesquels il faut investir des moyens. Il peut s'agir de renforcer le lien dans un cadre permettant de tenir compte des besoins d'accompagnement de l'enfant sans oublier les parents – je pense au PPE.

Je ne me pose pas en juge : je tiens simplement à insister sur l'idée que les parents doivent avoir toute leur place dans l'accompagnement, et donc qu'ils puissent eux-mêmes être accompagnés. Il ne faut pas qu'ils vivent la prise en charge de leur enfant, par exemple dans le cadre d'un PPE, comme un facteur de complexité, comme un dispositif qui leur échappe, qui est piloté par des professionnels selon des nomenclatures, des codes et même une terminologie qu'ils ne comprennent pas, avec un rythme et des modes opératoires totalement incompatibles avec leurs conditions d'existence.

C'est un point absolument majeur : quand on a affaire à des parents en situation de pauvreté, isolés, en souffrance psychosociale, ayant une pathologie psychiatrique, une addiction ou d'autres difficultés encore, et qui sont des parents défaillants du fait de leur situation, on doit aussi s'attaquer à elle. Il y a une complémentarité de l'action publique qui doit mieux trouver sa place aujourd'hui, notamment dans le cadre contractuel qui a été proposé au titre de la stratégie de lutte contre la pauvreté.

Pour des raisons qui tiennent au bon équilibre des politiques publiques, nous nous sommes limités à traiter la question de la sortie de l'aide sociale à l'enfance en proposant aux départements un dispositif contractuel qui vise à garantir aux jeunes majeurs une forme de droit à l'accompagnement, et non à une prise en charge – j'insiste fortement sur cette distinction.

Notre ambition est de mettre un terme à la rupture de l'accompagnement qui est liée au passage à la majorité. Cela ne signifie pas qu'il s'agit de prolonger jusqu'à 21 ans l'obligation de prise en charge des jeunes par les départements. Cela reviendrait, en réalité, à leur imposer des charges nouvelles qui représenteraient des montants très importants. Une place en maison d'enfance à caractère social (MECS) coûte entre 40 000 et 60 000 euros par an. Les mesures d'accompagnement, au sens large du terme, c'est-à-dire socio-éducatif, que nous prévoyons coûtent entre 2 000 et 4 000 euros par an.

L'objectif est très clair : il consiste à favoriser l'accès au droit commun, en pleine cohérence avec ce que prévoient les lois de 2007 et de 2016 en ce qui concerne la préparation de la sortie et avec la nécessité d'adapter l'accompagnement socio-éducatif à la situation du jeune et à son projet de vie. Il s'agit d'éviter l'injonction à l'autonomie ou à l'entrée dans tel ou tel dispositif que beaucoup de jeunes connaissent dès le moment de la préparation de la sortie en se plaçant plutôt dans une logique d'accompagnement au long cours du projet de vie, et donc du projet d'insertion professionnelle, lorsqu'il existe, ou du projet d'études, par la solvabilisation de l'effort d'accompagnement.

Nous avons fait élaborer un référentiel de sortie accompagnée de l'aide sociale à l'enfance en assumant une logique initiale minimaliste. Il comporte un socle de garanties que tout jeune de 18 ans doit avoir, qu'il reste dans le giron de l'ASE ou qu'il aille voler de ses propres ailes, de son fait ou de celui de la collectivité. J'imagine que vous avez déjà pu consulter ce référentiel, qui comporte cinq parties.

La première, qui est très importante, concerne le maintien du lien : le jeune doit pouvoir garder un référent éducatif dans le service de protection de l'enfance et il doit y avoir des structures de soutien aux jeunes dans chaque département – des associations départementales d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance (ADEPAPE) ou d'autres associations pouvant servir de portes d'entrée pour des jeunes majeurs. Il y a ensuite la question de l'accès à un hébergement stable ou à un logement – il ne faut pas que le jeune soit à la rue. C'est une revendication très légitime qui est défendue par un certain nombre de collectifs de jeunes issus de l'ASE. Il y a aussi la question de l'accès aux droits, à des ressources et à la santé, c'est-à-dire à des droits sociaux, et celle du projet d'insertion professionnelle.

Tout cela doit faire l'objet d'une obligation d'accompagnement vers des dispositifs de droit commun et vers ce que permettent les initiatives locales pour les jeunes majeurs : il faut repenser les formes d'accompagnement qui leur sont destinées. Dans ce que nous avons voulu inscrire dans la stratégie de lutte contre la pauvreté, il y a l'idée que l'accompagnement des jeunes majeurs ne doit probablement pas se limiter au secteur socio-éducatif : il faut aller davantage vers le champ de l'insertion. On doit essayer de pousser les acteurs concernés à inventer des modes d'accompagnement hybrides. Certaines structures proposent, par exemple, des accompagnements de type « écoles de la deuxième chance », avec une place en foyer de jeunes travailleurs (FJT) et un référent éducatif, ce qui nous paraît très vertueux. Au risque de m'exprimer d'une manière un peu caricaturale, il vaut mieux avoir une place dans un FJT plutôt que dans un CHRS ou un centre d'hébergement d'urgence. Ce qui est essentiel pour beaucoup de ces jeunes est l'accompagnement dans l'insertion professionnelle, dans le projet de vie, dans l'accès au marché du travail. Il faut les rapprocher du monde de l'insertion.

Allouer entre 2 000 et 4 000 euros pour assurer un accompagnement éducatif n'est pas une mesure bidon : cela permet d'avoir un éducateur pour 20 ou 30 jeunes. Le département peut internaliser l'accompagnement et recruter un éducateur de plus ou confier cette mission à une association, à un prestataire. De grands opérateurs associatifs proposent un accompagnement de jeunes majeurs pour environ 2 000 euros – parfois un peu moins ou un peu plus. Il y a des variantes. Les acteurs des territoires ont suffisamment d'intelligence collective pour trouver les voies qui conviennent. Les crédits proposés au titre de la stratégie nationale permettent de répondre à un besoin dans les départements qui n'en auraient pas les moyens. C'est un point central.

Nous ne nous sommes pas limités à cela. Le projet de loi pour une école de la confiance, présenté par Jean-Michel Blanquer et que vous avez adopté en première lecture, comporte une obligation de formation pour tous les jeunes jusqu'à 18 ans. C'est ce qui se passe après 18 ans qui nous intéresse, en termes de sortie, mais il est plus facile d'assurer la suite lorsqu'un jeune est en formation jusqu'à 18 ans que s'il a décroché et fait partie des NEET – not in employment, education or training – , qui sont loin de tout.

Dès 2019, nous avons porté de 8 à 48 millions d'euros l'enveloppe prévue pour le parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie (PACEA), qui est, d'une certaine manière, la « maison-mère » de la garantie jeunes, en mode un peu dégradé : 1 200 euros peuvent être mobilisés sur une période de trois mois ou d'une manière plus lissée dans le temps pour apporter des solutions en matière d'hébergement, de mobilité ou de besoins de santé – pour tout besoin interstitiel du jeune. Cela peut aussi concerner un besoin de ressources pour survivre, comme dans le cadre d'un Fonds d'aide aux jeunes. Le PACEA peut être utilisé dans cette logique. Le montant prévu pour 2019 est de 48 millions d'euros, je l'ai dit, et l'on passera ensuite à 100 millions par an jusqu'en 2022. Ce sont des moyens tout à fait considérables.

Nous réinvestissons également le champ de la prévention spécialisée, ce qui est inédit de la part de l'État. Un montant de 5 millions d'euros a été dégagé pour solvabiliser un effort supplémentaire des départements et des intercommunalités qui le souhaitent. Notre grille de lecture consiste à s'intéresser aux jeunes adultes – aux 16-25 ans, mais on va cibler le dispositif sur les 18-25 ans. Vous savez que la prévention spécialisée a tendance à rajeunir son public, à se tourner plutôt vers les plus jeunes. Nous voulons, au contraire, réinvestir le champ de l'accompagnement des jeunes adultes, notamment en soirée et le week-end – c'est là que l'on trouve les jeunes. Il y aura, je le répète, 5 millions d'euros pour la prévention spécialisée chaque année.

Nous investissons, par ailleurs, dans les points d'accueil et d'écoute des jeunes (PAEJ). Ce sont des structures associatives intéressantes parce qu'elles sont situées sur la première ligne de front pour les jeunes les plus éloignés. Beaucoup de ceux qui se retrouvent un peu en errance ou en déshérence à la sortie de l'ASE passent par les PAEJ. Il y a une forte proportion de jeunes passés par l'ASE parmi leur public. Ces structures prennent notamment bien en compte la question de la souffrance psychique des jeunes et de leur santé mentale. Il y a beaucoup d'aspects qui sont bien accompagnés par les PAEJ. Nous allons augmenter de 80 % le financement de l'État, qui passera de 5 à 9 millions d'euros par an dès 2019.

Nous avons aussi créé un certain nombre d'outils de mobilisation, notamment avec le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS) pour favoriser l'accès aux résidences sociales des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) des jeunes qui suivent un parcours dans l'enseignement supérieur et avec l'Assurance maladie pour qu'un bilan soit fait dès l'âge de 17 ans afin que les jeunes aient une couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) automatiquement à 18 ans, d'une façon pré-remplie, en évitant ainsi toute rupture des droits liés à la santé. Je sais que vous avez prévu une table ronde sur ces sujets qui sont absolument centraux.

On doit alimenter ces référentiels pour que le recours au droit commun ne soit pas une manière incantatoire de régler les questions. Il faut au contraire que le droit commun soit réellement rendu accessible et que les jeunes soient véritablement accompagnés vers lui.

L'outil contractuel, sur lequel je vais conclure mon intervention liminaire, a interpellé beaucoup d'acteurs, notamment les jeunes. Ils nous ont dit, finalement, que c'était bien d'avoir un référentiel. Vous savez qu'il a été élaboré par un groupe de travail qui était présidé par Fouzy Mathey, dans lequel les jeunes issus de l'ASE étaient majoritaires – nous y tenions –, et qui comptait aussi des représentants des départements. Nous savions dès le départ que nous demandions aux jeunes de réaliser un exercice très frustrant, très difficile, en partant d'une logique de socle minimal d'accompagnement pour garantir, au moins, la fin des sorties sèches. On avait conscience que cela n'épuisait pas toute la question.

Comme cet outil mobilisant 12 millions d'euros par an fait l'objet d'une contractualisation, on nous a dit que seuls les départements volontaires y auraient recours et que l'on n'imposerait donc rien. Je crois que le mode nouveau et moderne de relation entre l'État et les départements est le cadre contractuel. Il est finalement très peu fécond d'imposer brutalement un transfert de charges. Il y a des enjeux d'adaptation, d'évolution et d'homogénéisation des pratiques sans que cela implique une uniformité : il faut tirer l'ensemble du système vers le haut en faisant en sorte que chacun se sente embarqué dans cette grande entreprise de refonte des politiques publiques au lieu de fonctionner à coups de menton et par injonctions normatives – cela ne marche plus.

Je voudrais porter à la connaissance de la représentation nationale le fait que 97 départements sont en train de finaliser leur négociation avec l'État sur la contractualisation au moment où je m'exprime. Le premier élément du socle de cette contractualisation, qui est un point non négociable, obligatoire, sans lequel il n'y aura pas de contrat entre l'État et les départements, est la fin des sorties sèches et la mise en oeuvre du référentiel. Je ne dis pas qu'il y aura 97 départements signataires au 30 juin – il y aura probablement un écart à la fin – mais nous serons très probablement au-delà de 90 % de départements concernés par cette contractualisation dès la première année. Nous allons installer dans les territoires des hauts commissaires à la lutte contre la pauvreté : ils vont être nommés avant la fin du mois de juin. Ils seront les garants du bon déploiement du dispositif aux côtés des préfets, sous l'autorité desquels le cadre contractuel sera placé.

Nous avons créé un cadre collaboratif. Ce sont les acteurs de terrain qui sont mobilisés. Ce cadre collaboratif est mis en oeuvre sur une plateforme numérique où plus de 5 000 acteurs des territoires sont déjà identifiés et interagissent. Un des quinze chantiers opérationnels dans cet espace collaboratif numérique, qui n'est pas un gadget, j'insiste sur ce point, est la fin des sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance. Il y a des jeunes issus de l'ASE qui animent les groupes de travail. Ils vont pouvoir faire du benchmarking des bonnes pratiques et tirer le système vers le haut avec les départements, les associations et l'ensemble des acteurs. Il me semble qu'avoir un cadre ambitieux, partagé par l'État et les collectivités territoriales, et un appui réel pour les pratiques des professionnels, avec la participation des jeunes concernés, constitue un peu l'alchimie dont nous avons besoin pour assurer un changement de politique publique qui est absolument indispensable.

Merci pour votre intervention, monsieur Noblecourt.

Je voudrais d'abord revenir sur la place prépondérante qu'il faudrait accorder au soutien à la parentalité, selon vous. Plusieurs des personnes que nous avons déjà entendues nous ont dit, a contrario, qu'il faudrait plutôt se centrer sur le besoin de l'enfant et sur sa stabilité. La conservation de la relation parentale viendrait ensuite : il faudrait la maintenir quand c'est possible, évidemment, mais pas à tout prix comme vous l'avez indiqué.

Par ailleurs, nous avons reçu un certain nombre d'enfants qui nous ont bien expliqué que cette volonté de garder le lien parental à tout prix avait été pour eux synonyme de ruptures de parcours – lorsque les parents déménageaient, par exemple, il fallait qu'ils déménagent eux aussi.

J'aimerais donc être bien sûre d'avoir compris votre propos : pour vous, est-ce bien la place de l'enfant qui prime ? J'entends, évidemment, qu'il faut aussi aider les parents mais, pour moi, il est plus important de s'assurer que les droits des enfants sont respectés. C'est d'ailleurs ce que nous a dit la Défenseure des enfants la semaine dernière.

Comme vous l'avez dit, nous avons volontairement limité le champ de notre mission, en raison du travail de Brigitte Bourguignon. Je tiens quand même à rebondir sur vos propos. Il est vrai que vous avez travaillé avec des enfants qui sont passés par l'aide sociale à l'enfance, mais ce matin encore, dans Libération, Mme Fouzy Mathey Kikadidi indiquait sa frustration au regard du socle minimaliste qui est proposé. Je la rejoins. J'entends ce que vous indiquez concernant l'insertion, notamment, mais il faudra m'expliquer comment un jeune qui sort à 18 ans de l'ASE peut poursuivre ses études en ayant seulement une bourse et l'aide personnalisée au logement (APL). À mon avis, il va quand même falloir un peu plus d'aide financière, sinon on est sûr de l'échec.

J'aimerais savoir si des sanctions sont prévues en cas de non-respect de la contractualisation par les départements.

Je dois aussi vous dire que je suis un peu gênée. En effet, nous sommes dans un pays de droits ; le fait que vous vous opposiez à ce que l'on aide les enfants de plus de 18 ans à avoir des droits m'interpelle donc. Vous dites que 2 000 à 4 000 euros, c'est beaucoup. Je pense pour ma part que les jeunes en question n'ont pas seulement besoin d'un éducateur avec lequel ils parlent au téléphone : ils doivent manger et avoir un certain équilibre. Quant au fait de les lancer tout de suite dans les dispositifs d'insertion, je ne considère pas que ce soit adapté car ils n'ont pas forcément des problèmes d'insertion : c'est simplement leur « parent » – à savoir le département – qui n'a pas toujours fait son travail jusqu'au bout. Or je ne vois pas ce que votre stratégie va changer pour ces jeunes.

Vous dites qu'il faut commencer doucement, être constructif, ne pas contrarier les départements, mais quand on voit les résultats du travail commun et constructif mené depuis des années, quand on observe les résultats de la politique de l'enfance, je ne suis pas sûre que le socle minimaliste envisagé permette de changer quelque chose. Actuellement, 70 % des enfants sortent de l'ASE sans avoir de diplôme : en auront-ils un grâce au dispositif ? Un sans-domicile fixe sur quatre est un ancien enfant placé : cela va-t-il changer ?

J'aimerais donc que vous nous répondiez de manière un peu plus approfondie sur ces aspects. Je milite pour ma part en faveur d'une démarche préventive. Même si cela coûte cher, n'est-il pas plus intéressant de consacrer de l'argent à ces jeunes quand ils ont entre 18 et 21 ans plutôt que de les avoir tout le reste de leur vie dans les dispositifs d'aide sociale ?

Évitons-nous toute fausse interprétation, madame la rapporteure. Si je n'ai pas été suffisamment clair, je vais préciser mes propos. D'abord, je vous ai dit que, pour ce qui concerne la question des parents et des enfants, tout mon combat consistait à garantir des droits essentiels aux enfants et à assurer leur socialisation précoce. Cela ne date d'ailleurs pas de ma nomination : j'ai commis quelques rapports sur ces sujets dans une vie antérieure, il y a plus de dix ans, et j'ai mis mes idées en pratique en tant qu'élu local. Autant dire que nous sommes parfaitement d'accord. La priorité est donc avant tout, évidemment, l'enfant lui-même et le respect de ses droits essentiels. Toutefois, et dans la mesure où l'intérêt d'une audition est non pas de se contenter de redire les choses habituelles, mais de proposer des réflexions, je signalais également que j'avais été très frappé par le fait que les jeunes insistaient sur l'écart trop important entre ce qu'ils vivaient dans certaines structures et ce qu'ils vivaient dans leur famille. Ce constat, d'ailleurs, provient non pas uniquement de mes échanges avec des jeunes placés ou issus de l'ASE, mais également de contacts avec des professionnels – gestionnaires de structure et éducateurs. Je me place uniquement du point de vue social et mets donc de côté la question de la protection liée à la violence ou à différentes sortes de maltraitance, des choses telles qu'il va sans dire que le maintien de liens n'est tout simplement pas possible dès lors que l'on souhaite protéger l'enfant : même si je ne suis pas compétent pour émettre un avis général sur le sujet, il m'apparaît que certains liens sont, de fait, pathogènes. Ce que je peux simplement dire, en termes de recommandations et de politiques publiques, c'est que certains placements pourraient probablement être évités par un meilleur accompagnement des familles et par le choix d'autres solutions. J'imagine, d'ailleurs, qu'il s'agit de l'un de vos sujets de réflexion. L'aspect social à lui seul ne saurait donner lieu à un placement – nous avons un débat sur le sujet avec ATD Quart Monde et d'autres associations. C'est un sujet important. Le regard que l'on porte sur certaines familles est parfois plus dur qu'il ne le faudrait en raison de la pauvreté dans laquelle elles vivent. Il y a un jugement sur la pauvreté.

Le sens de mon propos était de dire que, dès lors que la famille est très vulnérable sur le plan social en raison de sa pauvreté, il ne faut pas oublier de l'accompagner : les parents doivent être eux aussi soutenus, sous peine de créer des écarts qui rendent encore plus difficile le maintien du lien avec l'enfant. Le maintien de ce lien, je le répète, doit rester un objectif de politique publique. Ce n'est pas un diktat qui doit tout conditionner, vous l'avez très justement rappelé, mais, pour moi, l'importance du maintien du lien et de la place des parents me paraît évidente. De ce fait, la nécessité d'accompagner les parents doit être prise en compte de manière majeure dans nos réflexions, notamment dans l'articulation des politiques publiques. Je ne dis pas que l'ASE doit accompagner les parents ; je dis qu'elle doit mieux travailler avec les services dans les territoires – j'évoquais, par exemple, la polyvalence qui permet d'accompagner les parents en situation de fragilité. Je pense donc qu'en définitive, madame la rapporteure, nos propos sont relativement convergents. Au-delà de la nécessité de protéger les enfants et de garantir le respect de leurs droits fondamentaux, je voudrais qu'on se donne aussi de nouveau pour objectif, dans les pratiques de travail social, de conserver une place pour les parents.

Je voudrais insister sur le fait qu'il ne faudrait pas que nos réflexions et les nombreux discours qu'on entend actuellement conduisent à noircir trop le tableau. Certes, il y a des choses dramatiques et même inacceptables dans l'ASE – un reportage l'a montré –, mais on enregistre aussi beaucoup de belles réussites, dans de nombreux endroits, l'ASE fonctionne : certains établissements sont merveilleux, certains éducateurs font un travail formidable, certaines familles d'accueil sont exceptionnelles. Il y a donc aussi beaucoup de belles histoires dans l'ASE ; nous en connaissons toutes et tous.

Au-delà de ces aspects, vous avez soulevé, madame la rapporteure, une importante question de politique publique. Comme vous, j'ai lu l'interview de Fouzy Mathey Kikadidi dans Libération. Il y a une légère différence entre le résultat du travail que nous avons conduit avec elle, et qu'elle a présenté comme le sien – je rappelle qu'elle présidait le groupe de travail dont est issu le référentiel –, et ce qu'elle déclare. J'en reparlerai avec elle. Peut-être est-elle insatisfaite de son travail. Quoi qu'il en soit, je suis un peu gêné par sa démarche. Il y avait une lettre de mission. Elle a accepté cette mission, qui était clairement circonscrite à un enjeu, à savoir la fin des sorties sèches de l'ASE. Il ne s'agissait pas de l'accompagnement global des jeunes majeurs, ce qui est un autre sujet, plus large, au coeur de la mission confiée à Brigitte Bourguignon et enjeu de la mobilisation des ADEPAPE – notamment à travers le réseau Repairs. Cette mobilisation est parfaitement légitime. J'ai eu l'occasion de le dire aux jeunes : je partage leur combat, mais c'est un autre enjeu.

Je n'oppose pas les différentes formes de vulnérabilité dans la jeunesse. Je ne considère pas – et vous ne me le ferez jamais dire, parce que je pense et j'ai écrit l'inverse, et notre stratégie va exactement dans le même sens – qu'il ne faut pas investir dans la jeunesse et qu'on doit se contenter de payer après coup les charges découlant d'un mauvais accompagnement au départ. Si nous posons l'obligation de formation, c'est parce que, quand un jeune décroche, cela représente non seulement plus de souffrance pour lui, mais aussi un coût supérieur pour la société. Il faut donc maintenir plus longtemps les jeunes en formation.

Je suis profondément convaincu du bien-fondé de cette démarche, qui repose notamment sur la théorie de l'investissement social. J'ajoute, toutefois, que c'est l'ensemble des droits des jeunes qu'il faut faire progresser. Ne faites donc pas de moi ce que je ne suis pas, c'est-à-dire un adversaire de nouveaux droits pour les jeunes. Nous allons ouvrir dans quelques semaines, sous l'autorité des ministres concernés, la concertation sur le revenu universel d'activité (RUA), et je fais partie de ceux qui se sont battus pour qu'elle inclue la question de l'accès à un minimum social pour tous les jeunes jusqu'à 18 ans. Il y aurait certaines conditions et contreparties, notamment en termes d'accompagnement, mais l'idée est bel et bien de faire en sorte que tous les jeunes fragiles soient concernés, et non pas uniquement les jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance – car, vous le savez, ces derniers ne sont pas les seuls à être vulnérables.

Vous me demandez en quoi le référentiel permettra à des jeunes de faire des études. Un grand nombre de jeunes, sans être sortis de l'ASE, connaissent des situations de rupture familiale, bénéficient d'une bourse – peut-être faut-il réévaluer les bourses, mais c'est un autre sujet – et reçoivent une aide au logement. En l'absence de soutien familial, ils ont besoin d'un accompagnement éducatif. Or, madame la rapporteure, excusez-moi de vous le dire, le fait de consacrer entre 2 000 et 4 000 euros à chaque jeune permet de leur fournir un référent éducatif – et ce ne sera pas seulement un éducateur le prenant au téléphone de temps en temps. La fourchette envisagée permettra de garantir un éducateur pour 15 à 30 jeunes. Or un bon éducateur, qu'il soit dans un service de protection de l'enfance ou dans une association spécialisée, est capable d'effectuer un suivi tout à fait sérieux pour une vingtaine de jeunes à la fois, et heureusement. Par ailleurs, en effet, les jeunes seront solvabilisés, car ils doivent avoir des ressources. Tout cela, nous l'avons écrit.

La principale question de politique publique n'est pas de savoir s'il faut ou pas de nouveaux droits pour les jeunes les plus vulnérables – bien sûr, il en faut. L'enjeu est d'ouvrir des droits nouveaux pour l'ensemble des jeunes vulnérables, en l'occurrence faciliter l'accès à la CMU-C, au revenu universel d'activité – quand il aura été mis en place –, ou encore aux résidences sociales des CROUS. Je suis en train de mettre en place avec l'Union nationale pour l'habitat des jeunes (UNHAJ) un partenariat destiné à améliorer la place des jeunes vulnérables dans les foyers de jeunes travailleurs (FJT). Il existe en effet un paradoxe terrible : dans les FJT, la logique présidant à l'entrée des jeunes est déterminée par la perspective de leur sortie, c'est-à-dire qu'on fait entrer un jeune dont on est certain qu'il a assez de ressources pour en sortir, autrement dit avoir accès au logement. Les jeunes vulnérables n'ont donc plus accès à ces foyers, ou très peu et de manière très hétérogène selon les territoires. Nous allons donc mettre en place, dès cette année, un fonds national de solvabilisation pour que les jeunes vulnérables aient accès aux FJT. Mon sentiment – peut-être suis-je pusillanime ou insuffisamment ambitieux, mais je ne le crois pas – est qu'en donnant un véritable objectif et de réels moyens pour l'accompagnement de tous ces jeunes, mais aussi en renforçant le droit commun pour l'ensemble des jeunes vulnérables, nous créons un environnement favorable pour tous. Quand je parle de droit commun, je fais référence à des dispositifs comme la garantie jeunes, le PACEA – que j'ai déjà évoqué –, ou encore le revenu universel d'activité. Il y a aussi les droits liés à la santé. À cet égard, le 1er novembre prochain, interviendra la fusion de l'aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS) et de la CMU-C. Cette mesure aura un impact important. Nous procédons ainsi à des simplifications dans l'accès aux droits, dont le RUA sera, d'une certaine manière, la concrétisation définitive.

Pour les jeunes vulnérables issus de l'ASE, qui présentent une fragilité spécifique, liée évidemment à l'absence de cadre familial et au fait que leur « parent » départemental peut être défaillant, il faut garantir l'accompagnement. Cela suppose de les solvabiliser. Pour moi, ce qui compte, c'est vraiment qu'ils soient accompagnés, qu'aucun d'entre eux ne reste sans qu'une main secourable ne lui soit tendue, sans qu'il sache à qui s'adresser. En effet, le plus terrible, dans ce qui ressort de ce que disent les jeunes, c'est le sentiment qu'ils sont totalement livrés à eux-mêmes et isolés. Je n'ai pas pu lire les comptes rendus de toutes les auditions que vous avez conduites, et je n'ai pas non plus votre expérience de vie personnelle, madame la rapporteure, mais j'ai tout de même rencontré un certain nombre de jeunes. Ils ont le sentiment, plus aigu encore et exacerbé qu'il peut l'être chez beaucoup d'autres personnes dans notre société, que nos politiques d'accompagnement se sont trouvées atrophiées – je le disais tout à l'heure.

Pour les allocataires du RSA, comparativement au moment où le RMI a été créé, l'effort d'accompagnement a été divisé par trois. La PMI est en déshérence dans beaucoup d'endroits. La prévention spécialisée est inexistante dans certains territoires. C'est donc l'ensemble des politiques d'accompagnement qu'il faut renforcer. Or, à moins bien sûr de considérer que l'État doit recentraliser ces compétences – ce qui n'est pas mon cas, mais c'est un débat politique légitime et intéressant –, il faut construire un nouveau cadre avec les départements. Nous avons posé une première brique en instaurant la contractualisation. Le projet ne demande qu'à se développer. En effet, je ne vois pas comment certains départements pourraient durablement rester à l'écart de ce cadre contractuel.

S'agissant des sanctions, tout manquement à l'engagement pris concernant la fin des sorties sèches entraîne bien évidemment une reprise des crédits. Nous allons même vous proposer, dans le cadre du prochain projet de loi de finances, la création d'un fonds de contractualisation. Cette année, le financement est assuré par l'ancien fonds d'appui aux politiques d'insertion (FAPI) et n'a pas d'existence législative en tant que telle. Il reviendra au législateur, dans sa sagesse, de décider, par exemple, si un manquement aux obligations entraîne une reprise à proportion des crédits ou de leur totalité.

Quoi qu'il en soit, je le redis ici : les préfets ont une instruction très claire. Aucune signature ne doit avoir lieu sans un engagement relatif à la fin des sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance. Je veux bien qu'on me dise que c'est peu, mais j'insiste sur un point : le mécanisme est immédiatement opérationnel. Il existe depuis le 1er janvier 2019 et englobera la quasi-totalité des départements. Parmi ceux qui ont déjà signé, on trouve les départements qui sont les plus gros pourvoyeurs de situations critiques : la Seine-Saint-Denis, le Nord, la Haute-Garonne, le Bas-Rhin, la Meurthe-et-Moselle, la Loire-Atlantique, ou encore l'île de La Réunion – tous ces départements concentrent les situations de vulnérabilité pour les jeunes. En volume, dans les départements qui ont signé, on trouve plus du tiers et même presque la moitié des jeunes majeurs vulnérables concernés par la contractualisation.

Alors que des élus locaux et des professionnels de l'aide sociale à l'enfance considèrent que l'outil est pertinent, s'en servent pour améliorer leurs pratiques et prennent l'engagement clair – dont l'État examinera la réalité – de mettre un terme aux sorties sèches, je m'étonne que l'on nous dise que, par définition, c'est insuffisant. Excusez-moi de vous le dire mais, dès 2019, le dispositif va changer beaucoup de choses. Bien évidemment, il ne réglera pas tous les problèmes. Ceux qui ont dit – notamment les jeunes ayant élaboré le référentiel – que cette première brique n'était pas suffisante ont raison : il faut aller plus loin dans l'accompagnement des jeunes majeurs. Très probablement, il faudra d'ailleurs aller au-delà de 21 ans : il fut un temps où cette limite avait un sens, mais ce n'est plus le cas. Je suis totalement solidaire de ce combat, mais je redis que nous avons proposé un cadre concret, immédiatement opérationnel et qui n'est pas vide ; ce n'est pas de l'habillage.

Visiblement, tous les départements ne savent pas qu'ils ne doivent plus faire de sorties sèches, car j'ai encore eu des témoignages de jeunes qui viennent de sortir de l'ASE – avant même la fin de l'année scolaire, soit dit en passant – et ne se sont pas vu proposer de contrat jeune majeur. L'existence de sanctions, notamment par une reprise de crédits, pourra effectivement constituer un levier puissant, mais il reste à savoir comment nous arriverons à articuler les deux.

Les départements ont jusqu'au 30 juin pour signer la contractualisation. Par ailleurs, l'engagement ne vaut qu'après le vote de la délibération. Excusez-moi d'avoir été imprécis : l'engagement est entré en vigueur le 1er janvier pour les départements dits « démonstrateurs », à savoir les quatorze collectivités qui ont délibéré dans ce sens au mois de décembre dernier. La signature des autres départements est attendue au plus tard le 30 juin. Autrement dit, la mise en oeuvre opérationnelle de la mesure est effectivement un peu décalée pour ces départements.

Monsieur Noblecourt, je vous remercie pour votre présentation. À mon humble avis, il serait dommage que nous opposions, dans le cadre de cette mission d'information, les jeunes vulnérables aux jeunes de l'ASE. Il faut améliorer l'accès aux droits fondamentaux de tous les jeunes, ce qui profitera du même coup aux jeunes de l'ASE. De même, nous ne pouvons pas nous désintéresser de l'accompagnement des parents, même si notre mission se focalise sur l'intérêt de l'enfant.

Quand on regarde les choses de près, on s'aperçoit que peu de départements mettent en oeuvre le PPE – d'où la réflexion que je faisais tout à l'heure. Or, s'il n'est pas mis en oeuvre, comment l'intérêt de l'enfant peut-il être réellement pris en compte ? Il est vrai – je le sais très bien du fait de mon parcours professionnel – que tous les éducateurs ne font pas n'importe quoi et que tous les établissements ne se livrent pas à de la maltraitance. Il serait mal venu de ma part de dire le contraire ; au demeurant, ce serait tout simplement faux.

Pour ma part – j'ai l'impression de le répéter à chaque audition –, je considère que l'enjeu essentiel réside dans la coordination entre les professionnels. Il faut regarder comment les choses se passent dans chaque territoire, quelles sont les structures existantes, la manière dont les uns et les autres travaillent ensemble, si on arrive à se faire confiance, à se parler. Il importe, notamment, de ne pas refaire une évaluation qui a déjà été faite par toute une série d'intervenants sociaux. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, sans aller jusqu'à l'uniformité entre tous les départements, il faudrait un minimum d'harmonisation. Tout le monde nous le dit. Nous avons reçu l'autre jour des associations d'assistants familiaux, qui nous ont dit qu'à l'intérieur d'un même département, selon l'éducateur, elles ne travaillent pas de la même façon. Il est donc compliqué, pour ces professionnels, d'accompagner au mieux l'enfant, l'adolescent ou le jeune adulte. Il y a aussi, comme toujours, des enjeux de pouvoir. Les assistantes familiales, qui s'occupent du jeune au quotidien, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et 365 jours par an, nous ont ainsi expliqué qu'on leur demandait des écrits, mais que ces derniers n'étaient pas transmis au juge pour enfants.

Par ailleurs, on sait bien qu'il faut un peu de recul pour traiter de tels sujets, pour définir en toute objectivité qui est le mieux placé pour accompagner l'enfant, l'adolescent, le jeune à un moment donné. Ce ne sera pas forcément la même personne tout au long du processus, même s'il faut une continuité et qu'il importe d'éviter les parcours hachés. Enfin – je le sais pour avoir travaillé dans le domaine de l'insertion –, à un moment donné, il est bon que le jeune adulte ait la possibilité de quitter sa famille et d'être accueilli dans des foyers de jeunes travailleurs, tout en continuant à être aidé et accompagné.

Je voulais vous entendre sur ces différents points. Nous parlerons sans doute aussi de la contractualisation des départements, dans un second temps.

J'approuve la totalité de ce que vous venez de dire, madame la députée.

Vous dites que l'enjeu essentiel est de permettre aux acteurs de se faire confiance – ou de se faire de nouveau confiance – et de recréer un écosystème vertueux autour de l'ASE. C'est profondément juste, mais ce n'est pas facile à faire. En effet, et même si l'image est un peu excessive, autour de l'ASE, la situation de crise des services sociaux ou des autres acteurs est telle, les crises sociales gérées par l'ASE sont si lourdes qu'en définitive son intervention apparaît parfois comme très impérative.

Je puis donner un exemple concret de ce que je viens de dire. Dans certains départements, les services de la PMI ne font plus jamais de visites à domicile, sauf quand ils sont accompagnés par l'ASE, et dans le cadre du recueil d'informations préoccupantes (IP). Ainsi, il arrive que la gouvernance de l'ensemble de l'écosystème social du territoire soit assurée par l'ASE, y compris celle des services de polyvalence, lesquels hiérarchisent les priorités sur la base de ce que déclare l'ASE. C'est là un sujet de première importance.

On comprend bien que, si c'est l'ASE qui gouverne l'ensemble du système, en réalité, les manquements constatés ailleurs – dans la polyvalence, la PMI, ou encore dans le champ de l'insertion – ne sont pas pris en compte. Il faut donc renforcer les autres politiques publiques et non considérer que c'est l'ASE qui doit impulser la dynamique. Au contraire, c'est elle qui doit s'intégrer dans la dynamique de politiques plus larges. Pour que cela soit possible, il faut imposer aux acteurs de travailler ensemble, mais aussi créer un cadre comme celui que nous avons imaginé, c'est-à-dire opérationnel, concret, sur le terrain, avec des groupes régionaux et même bientôt infrarégionaux. Enfin, l'évaluation, notamment dans le cadre de la contractualisation, doit être faite par des jeunes issus de l'ASE. Partout, dans les treize régions métropolitaines et dans les départements d'outre-mer (DOM), ce sont des jeunes issus de l'ASE qui animent les groupes régionaux. Évidemment, il ne faut pas que les représentants des collectivités aient le sentiment de passer devant un tribunal populaire chaque fois qu'ils vont dans ces réunions, faute de quoi ils ne reviendront plus. Il faut donc nouer la confiance entre les autorités politiques et les partenaires associatifs, y compris les gestionnaires de MECS.

Il me semble important de créer de tels écosystèmes – et il en existe dans certains territoires. Je le précise car il faut toujours se garder des postures consistant à donner des leçons ; en ce qui me concerne, je n'en ai à donner à personne. Les choses marchent bien là où les gens se parlent. Il me semble que la participation des personnes concernées, la place des jeunes dans la gouvernance nous imposent – quand je dis « nous », je veux parler des décideurs publics – de travailler ensemble, main dans la main, car le fait d'être confronté aux jeunes, à la réalité sociale qu'ils vivent et à leur exigence rend plus intelligent. Il est absolument nécessaire que les jeunes soient présents dans tous les cadres décisionnels : c'est là quelque chose que nous voulons imposer dans l'ensemble des dimensions de la stratégie de lutte contre la pauvreté. En effet, travailler sans les personnes concernées, c'est la certitude de continuer à se tourner le dos, à adopter des postures, à se livrer à des jeux de rôle.

En ce qui concerne la logique des parcours, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut redresser l'ensemble des politiques publiques de la chaîne. De plus, même si je ne sais pas comment l'État va pouvoir prendre en charge cette question, il va bien falloir s'attaquer non seulement à l'hétérogénéité des pratiques, mais aussi à celle des prix. En effet, dans certains territoires, on constate des écarts considérables. En fonction du jour où ils ont appelé le 115, certains jeunes se retrouvent dans des centres d'hébergement d'urgence, d'autres dans des centres parentaux. Ces derniers proposent des prix de journée délirants. On apprend aux jeunes à manger au restaurant et on leur fait faire des choses formidables. Je pense que vous voyez à quel type de centres je fais allusion – il y en a en Isère. Ils font un travail social d'une qualité exceptionnelle, c'est vraiment de la dentelle, pour un tout petit nombre de jeunes. Cela coûte extrêmement cher. À côté, il y a un océan de misère : des jeunes femmes dans la même situation, pour des prix de journée de 30 euros – soit dix fois moins que les structures que j'évoquais à l'instant –, se retrouvent en hébergement d'urgence. Sans doute faut-il procéder à un étalonnage des prix.

J'approuve tout à fait votre remarque concernant l'étalonnage des prix et l'hétérogénéité des mesures – et donc celle des chances offertes aux enfants en fonction de là où ils sont placés.

Combien de placements seraient-ils dus à la pauvreté des parents ? Vous avez évoqué le sujet tout à l'heure.

Par ailleurs, on entend beaucoup de départements se plaindre de leurs difficultés à financer l'aide sociale à l'enfance en raison notamment du nombre croissant de mineurs isolés. Est-il prévu, dans vos contractualisations, de rehausser les dotations des départements ?

Enfin, je voulais quand même répéter, car mon propos a peut-être été lui aussi mal compris, qu'à aucun moment je n'ai souhaité dire que tous les départements, tous les éducateurs et tous les assistants sociaux faisaient mal leur travail. Loin de moi cette idée ! J'ai rencontré des éducateurs et éducatrices qui non seulement font très bien leur travail, mais sont même en souffrance parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire aussi correctement qu'ils le voudraient. J'ai hâte que nous les rencontrions pour entendre l'expression de cette souffrance au travail. Toutefois, ce que j'entends aussi, depuis des semaines – voire des mois –, c'est que tout le monde souffre dans cette politique de l'aide sociale à l'enfance : les parents et les professionnels, mais aussi les présidents de conseil départemental, qui ne s'en sortent pas. Au bout d'un moment, il va donc quand même falloir regarder ce qui se passe. Cela dit, encore une fois, bien entendu, de nombreux professionnels font très bien leur travail. Nous les saluons. Comme le disait très justement Lyes Louffok pas plus tard qu'hier, heureusement qu'il y a l'aide sociale, en France, pour sauver certains enfants – n'en déplaise à l'un de nos collègues députés.

Je m'associe à vos propos, madame la rapporteure. Je ne faisais évidemment pas référence à ce que vous aviez dit : je pensais plutôt à certaines sorties médiatiques concernant la situation de l'ASE. Je m'associe à ce que vous dites au sujet de la souffrance généralisée des professionnels, mais aussi – et d'abord – de celle des jeunes eux-mêmes. Toutefois, et j'entends beaucoup d'élus le dire, l'ASE est un sacerdoce pour beaucoup de gens qui y passent leurs soirées et leurs week-ends. C'est une préoccupation qu'on porte en soi vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Vous avez connu cela dans votre vie professionnelle. Il faut, chaque fois, être très humble et très reconnaissant envers tous ceux qui sont engagés dans le champ de l'ASE.

Je ne connais pas le nombre de placements liés à la pauvreté. À mon avis, il est d'ailleurs impossible d'établir un chiffrage – j'espère, tout au moins, que c'est impossible et qu'aucun placement n'est lié à la seule pauvreté des parents, car ce serait inacceptable dans une société comme la nôtre.

C'est vrai, mais c'est un point de désaccord que j'ai avec cette association. On peut en discuter – je l'ai fait avec eux. La plupart des associations du secteur, du reste, sont en désaccord avec ATD Quart Monde sur le sujet : la pauvreté peut être un facteur de jugement, elle peut aggraver certaines représentations et précipiter des décisions de placement – sur ce constat et sa dénonciation, je rejoins ATD Quart Monde –, mais de là à dire qu'il existe des placements qui ne seraient liés qu'à cela… Je crains que cela puisse être le cas mais j'espère qu'il n'en est rien. En tout cas, il me semble que tout ce que nous évoquions s'agissant de l'homogénéisation des pratiques, du travail sur les conditions de placement et des solutions alternatives au placement, doit permettre d'éviter ce genre de choses.

En ce qui concerne les mineurs non accompagnés, par définition, s'ils sont placés, ils ne sont plus des MNA. Ils entrent pleinement dans le champ de la contractualisation que nous proposons. Les travaux d'Isabelle Frechon, réalisés sur des échantillons assez représentatifs – comme elle n'a pas encore rendu publics ses résultats, je ne peux pas donner des chiffres –, montrent que le taux de sorties sèches est beaucoup plus faible pour les MNA que pour les autres jeunes, tout simplement parce qu'ils sont dans des logiques d'insertion professionnelle plus précocse, et ont donc un taux d'accès à l'emploi beaucoup plus élevé, une fois qu'ils ont atteint la majorité. Le taux de sortie sèche des anciens MNA est extrêmement bas. En revanche, se pose la question de la délivrance des autorisations provisoires de travail pour leur période d'apprentissage. Nous y travaillons avec le ministère de l'intérieur. C'est un véritable problème, que nous traitons d'ailleurs en partenariat avec les départements : il faut que les jeunes se voient délivrer cette autorisation pour que leur parcours, notamment en alternance, dans l'apprentissage, puisse être fécond. Quoi qu'il en soit, les MNA sont donc évidemment pris en compte et ne sont pas distingués des autres jeunes qui peuvent bénéficier des mesures d'accompagnement éducatives financées par la stratégie.

Il est prévu que la mesure soit pilotée avec les départements. En fait, nous avançons tous à l'aveugle. Si nous savons qu'il y a 17 000 bénéficiaires de contrats jeunes majeurs, nous ne connaissons pas la réalité de ces contrats. Certains sont formidables, tout y est pris en charge ; d'autres sont des coquilles vides, il ne se passe rien pour le jeune. En fait, personne n'a de visibilité sur le sujet. La loi de 2016 est respectée par 40 % des départements environ. On fait de grands discours, mais on ne sait pas. L'un des grands intérêts de la stratégie – même si nous ne prétendons pas avoir tout réglé et qu'il faut rester très humble – tient au moins à cela : avec la quasi-totalité des départements, nous allons disposer d'un outil mettant un terme aux sorties sèches et nous allons pouvoir quantifier et mesurer, au bout d'un an, ce que sont devenus les jeunes. Autrement dit, nous allons acquérir de la visibilité sur cette réalité sociale que nous ne connaissons pas réellement. Ce sera un véritable progrès.

Ma question ne portait pas seulement sur les sorties sèches : la stratégie pauvreté concerne toute la vie de l'enfant. Je voulais savoir, globalement, combien la contractualisation allait ramener d'argent aux départements. Ces derniers disent qu'ils ne peuvent plus accompagner aussi bien les jeunes de l'ASE parce qu'ils sont étouffés par l'arrivée de mineurs isolés. Ma question était donc la suivante : est-ce qu'on va mettre plus d'argent, aider davantage les départements financièrement à accueillir les jeunes ?

Merci de me permettre de terminer sur une note plus positive : la réponse est oui. Le montant du fonds de contractualisation va augmenter, passant de 135 millions à 210 millions ou 250 millions – selon les arbitrages – en 2022. Surtout, les crédits annuels de la stratégie de lutte contre la pauvreté vont passer de 1,4 milliard d'euros en 2019 à 3,2 milliards d'euros en 2022, dont 1,5 milliard seront exclusivement consacrés aux politiques d'accompagnement – qui recouvrent tout ce que j'évoquais concernant l'accompagnement des allocataires du RSA, mais aussi l'accompagnement médico-social. L'ONDAM spécifique, dont j'ai également parlé, représente plus de 400 millions d'euros de dépenses nouvelles d'assurance maladie par an. L'effort en matière d'insertion des jeunes s'élève à 500 millions, de même que l'effort d'accompagnement des allocataires du RSA. Toutes ces politiques vont venir soulager les départements ou financer davantage les efforts qu'ils consentent.

Je vous propose de conclure nos échanges sur ce point positif. Je vous renouvelle nos remerciements pour votre intervention devant la mission d'information.

La réunion s'achève à dix-sept heures vingt.

————

Membres présents ou excusés

Mission d'information de la Conférence des présidents sur l'aide sociale à l'enfance

Réunion du jeudi 2 mai 2019 à 16 h 20

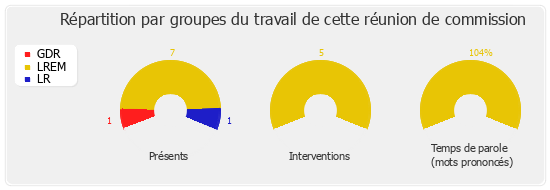

Présents. – Mme Delphine Bagarry, M. Lionel Causse, M. Guillaume Chiche, M. Olivier Damaisin, Mme Elsa Faucillon, Mme Perrine Goulet, Mme Monique Limon, Mme Florence Provendier, M. Alain Ramadier.

Excusés. - M. Paul Christophe, Mme Jeanine Dubié, Mme Françoise Dumas.