Commission d'enquête chargée d'évaluer les recherches, la prévention et les politiques publiques à mener contre la propagation des moustiques aedes et des maladies vectorielles

Réunion du vendredi 14 février 2020 à 11h00

Résumé de la réunion

La réunion

COMMISSION D'ENQUÊTE CHARGÉE D'ÉVALUER LES RECHERCHES, LA PRÉVENTION ET LES POLITIQUES PUBLIQUES À MENER CONTRE LA PROPAGATION DES MOUSTIQUES AEDES ET DES MALADIES VECTORIELLES

14 février 2020

La séance est ouverte à onze heures.

(Présidence de M. Frédéric Reiss, député)

La commission d'enquête chargée d'évaluer les recherches, la prévention et les politiques publiques à mener contre la propagation des moustiques Aedes et des maladies vectorielles procède à l'audition de M. Jocelyn Raude, maître de conférences en sociologie à l'École des hautes études en santé publique (EHESP) et de Mme Marion Le Tyrant, chercheuse en anthropologie et consultante.

Nous poursuivons nos auditions en entendant deux chercheurs ayant étudié l'apport des sciences sociales sur la perception du risque par les populations : M. Jocelyn Raude, maître de conférences en sociologie, à l'École des hautes études en santé publique (EHESP) et Mme Marion Le Tyrant, chercheuse en anthropologie et consultante.

Je vous rappelle que les auditions de la commission d'enquête sont publiques et que par conséquent elles sont ouvertes à la presse et disponibles en direct et en différé sur le site de l'Assemblée nationale. Je vous prie de bien vouloir nous signaler tout conflit d'intérêts de nature à influencer vos déclarations. Je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

Je vous invite donc, madame, monsieur à lever la main droite et à dire « je le jure ».

M. Raude et Mme Le Tyrant prêtent successivement serment.

Les deux piliers essentiels de la lutte anti-vectorielle – de la prévention des maladies à transmission vectorielle – sont les actions individuelles et les actions collectives. Ces deux modes d'action ne sont pas substituables ; l'un dépend étroitement de l'autre.

Les actions individuelles comprennent d'une part la protection individuelle, d'autre part le soin que les familles apportent à leur environnement immédiat – leur jardin, leurs dépendances, etc.

Concernant la rationalité humaine, les actions de prévention des maladies à transmission vectorielle posent une série de défis.

Ces maladies sont probablement l'un des domaines de la santé publique où il est le plus difficile de faire de la prévention, contrairement à la vaccination, par exemple, qui n'exige pas un fort niveau d'engagement de la part de nos concitoyens. La lutte anti-vectorielle exige une série d'actions répétées dans le temps.

Plusieurs effets psychosociologiques ont été identifiés dans la littérature. D'abord, l'effet dit du « tonneau des Danaïdes inversé » : la lutte anti-vectorielle exige de vider systématiquement les réservoirs d'eau, les sources d'eau stagnante ; des actions extrêmement coûteuses dans le temps, notamment à la saison humide.

Ensuite, l'effet « dilemme du prisonnier » : la protection collective dépend non seulement de vous, mais aussi des autres. Vous pouvez vider vos réservoirs d'eau, si vos voisins ne le font pas, vous serez exposé aux moustiques. Vous ne maîtrisez donc pas complètement votre environnement. Il suffit qu'un petit nombre de ménages ne jouent pas le jeu pour que les actions de la grande majorité ne servent à rien, ce qui a un effet décourageant.

Sur le plan scientifique, nous ne connaissons pas, à l'heure actuelle, l'efficacité des mesures de protection individuelles. Dans le domaine pharmacologique, nous savons à peu près que telle molécule thérapeutique ou tel vaccin a tel niveau de couverture, de protection. En matière de maladie à transmission vectorielle, la plupart des mesures recommandées, à la fois par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et par les agences régionales de la santé (ARS), n'ont pas cette robustesse scientifique permettant de connaître précisément l'impact des mesures prises.

Cette ignorance tient à deux facteurs méthodologiques. Le premier est la sur-déclaration des comportements vertueux ; le second est que le changement de comportement n'intervient qu'en cas de maladie.

La conséquence de tous ces facteurs est un faible niveau d'adhésion aux recommandations des pouvoirs publics. Moins de la moitié de nos concitoyens d'outre-mer respecte ou utilise en situation épidémique les recommandations faites par les ARS sur le plan local.

Par ailleurs, on s'aperçoit que les seuls comportements qui résistent au temps et à la phase épidémique sont ceux qui sont visibles socialement ; il y a un relâchement rapide, en période épidémique, de la prévention individuelle – l'utilisation de répulsifs ou de diffuseurs. En revanche, ce qui est visible par les autres est pratiqué, notamment pour des raisons de conformisme social, pour ne pas être stigmatisé par le voisinage.

Les actions collectives sont essentiellement menées par les services publics. Il s'agit, d'une part, des traitements par biocides et insecticides qui visent les moustiques adultes, d'autre part, de la lutte mécanique contre les gîtes larvaires installés dans l'espace public et faisant l'objet du dilemme du prisonnier – les particuliers ne vidant pas les récipients de leur jardin tant que ceux du terrain vague d'à-côté ne le sont pas.

Les données qui ont été collectées fin 2018 démontrent que seuls 45 % des Réunionnais approuvent les traitements par insecticides dans le cadre de la lutte anti-vectorielle. Il existe donc un vrai problème d'acceptabilité de ces mesures collectives, qui a favorisé le développement d'une nouvelle méthode, aujourd'hui à l'étude, et qui fera bientôt l'objet d'expérimentations.

Au Colorado, deux comtés adjacents, ceux de Loveland et de Fort Collins, étaient envahis de moustiques. Des actions communautaires très fortes ont été instaurées dans l'un d'eux pour diminuer la population de moustiques. Menées avec l'aide des habitants, elles ont été extrêmement efficaces, puisqu'elles ont réduit par trois la densité des populations de moustiques dans cette région du Colorado.

Cependant, il a ensuite été observé une augmentation très importante des cas dans le comté dans lequel les actions avaient été menées. L'équipe de psychologues envoyée sur place a constaté que la baisse de la pression de la nuisance sur la population entraînait une augmentation des comportements à risque – un usage moindre des répulsifs, une plus grande exposition dans les jardins, etc. L'effet bénéfique de l'action collective avait été compensé, négativement, par un relâchement des pratiques individuelles. C'est un effet connu en sciences comportementales et en psychologie : l'effet Peltzman ou compensation du risque.

C'est la raison pour laquelle nous surveillerons les relâchements de comportements lors des expériences qui seront réalisés sur le terrain, afin de nous assurer qu'une mesure efficace – un lâcher d'insectes stériles, par exemple – ne provoque pas un relâchement des comportements individuels.

Mon exposé résumera, dans les très grandes lignes, la thèse que j'ai rédigée et achevée en 2018 : Perceptions individuelles et mobilisations collectives autour du moustique Aedes albopictus dans le sud de la France métropolitaine. Anthropologie des politiques sanitaires de prévention.

Mes travaux s'inscrivent dans certains éléments de contexte, notamment l'installation du moustique tigre en France métropolitaine depuis une quinzaine d'années et, avec elle, le risque sanitaire que nous connaissons. Un risque qui appelle les sociétés à s'organiser collectivement pour prendre en charge les conséquences de ce risque. De fait, de nouveaux instruments de l'action publique sont apparus ; la France s'est ainsi dotée d'un plan anti- dissémination du chikungunya, de la dengue et du Zika, dès 2006.

Dans ma thèse, je démontre en quoi ce plan rencontre un certain nombre de limites. Tout d'abord, il s'apparente à un outil de gestion de crise sanitaire plutôt que de prévention. La gouvernance en matière de prévention y est assez floue, en particulier en ce qui concerne la population.

Ce plan ne constitue pas un cadre de référence permettant d'organiser une mobilisation sociale autour du moustique tigre dans le contexte métropolitain, alors même que ce principe de mobilisation sociale, qui implique des actions d'information, de communication et de mobilisation d'acteurs relais, est promu dans la littérature et les guides d'orientation de l'action publique produits par l'OMS.

Par ailleurs, alors même que les communes apparaissent comme l'échelon institutionnel le plus stratégique pour instaurer de telles actions de mobilisation sociale auprès des populations, elles ne sont pas directement impliquées dans la lutte contre le moustique ; elles ne disposent pas de compétences fortes en la matière. En dehors des pouvoirs et obligations de police générale qui incombent au maire, elles restent libres de s'investir a minima ou d'instaurer une démarche proactive.

Quoi qu'il en soit, la lutte contre le moustique tigre à l'heure actuelle en France métropolitaine, et plus particulièrement ces mesures de mobilisation sociale, va être territorialement dépendante, ce qui suggère l'existence de contrastes voire d'inégalités d'un territoire à l'autre.

La problématique de mon travail, qui part de ce constat, a été la suivante : comment peut-on instaurer une politique de prévention autour du moustique tigre et des risques sanitaires qui lui sont associés, de façon effective, au plus près des populations résidant en France métropolitaine ? Avec, en question sous-jacente : l'argument sanitaire figure-t-il comme un motif principal d'action et de mobilisation ?

J'ai enquêté dans deux territoires : la communauté d'agglomérations Var-Estérel-Méditerranée (CAVEM), qui couvre notamment les communes de Fréjus et Saint-Raphaël, et la ville de Nîmes. Par leurs différences, ils illustrent un continuum, différentes étapes du processus de prévention contre le moustique tigre et les risques sanitaires associés. La CAVEM dispose d'un service intercommunal de démoustication, qui fait d'ailleurs figure d'exception dans le paysage institutionnel local en métropole, au motif qu'il déploie des actions très spécifiques autour du moustique tigre et à destination des populations.

Le territoire de Nîmes m'a intéressée parce qu'il a été exposé à l'émergence d'un foyer de cas de dengue en 2015 et a donc dû mobiliser un large panel d'acteurs. Je me suis intéressée au rôle de chacun durant l'événement et à la perception de celui-ci par la suite.

Je présenterai dans les grandes lignes les principaux résultats de ce travail.

D'abord, les difficultés identifiées à la généralisation de cette politique de prévention autour du moustique tigre en France métropolitaine. J'en ai mis trois en évidence.

Premièrement, l'action préventive locale se heurte à la difficulté de concilier les notions de confort des populations, de protection de la santé et de préservation de l'environnement. Les acteurs publics locaux et les populations vont hiérarchiser différemment la nécessité de privilégier la qualité de vie et le confort de vie versus la protection de la santé par rapport aux risques émergents versus la nécessité de préserver l'environnement – recours au non aux pulvérisateurs. De sorte qu'une démarche préventive à long terme va impliquer auprès des usagers un travail en profondeur sur les croyances, les pratiques et les discours pour inverser l'ordre de ces valeurs.

Le discours de la CAVEM est d'abord de réduire la nuisance, en privilégiant la qualité et le confort de vie, puis de préserver l'environnement en réduisant l'usage et le recours aux insecticides, enfin, de mobiliser l'argument sanitaire.

Deuxièmement, la difficulté de concilier responsabilité individuelle et responsabilité collective. La figure de l'autre faisant souvent office d'alibi pour détourner l'attention de sa propre implication individuelle.

Troisièmement, la difficulté de concilier les principes de responsabilisation et d'incitation à agir tout en évitant l'écueil des mobilisateurs de la culpabilisation. Le fait d'identifier des gîtes larvaires, les sources de production de moustiques, lorsqu'il tend à se confondre avec la désignation de coupables, de responsables de la nuisance, fait courir le risque aux acteurs en charge de cette prévention de stigmatiser les personnes ou de contribuer à ce qu'elles se sentent stigmatiser.

Ensuite, je me suis intéressée à ce concept de mobilisation sociale, en expliquant pourquoi il est si peu opérant en métropole. Il s'agit d'un concept qui s'est imposé dans le vocabulaire des documents officiels, mais qui ne suffit pas à en faire un concept opérationnel. Pour ce faire, il requiert d'être incarné par des acteurs relais, de proximité, c'est-à-dire crédibles aux yeux de la population.

En situation sanitaire, comme à Nîmes en 2015, ces acteurs relais – un comité de quartier, par exemple – ne bénéficient pas d'une crédibilité suffisante auprès de la population. Le lien direct entre l'usager et l'administration demeure privilégié. Cependant, l'impossibilité pour l'usager, à ce moment-là, d'obtenir une information transparente de la part de l'administration est susceptible d'exacerber les inquiétudes et les attitudes de défiance.

En outre, ce concept de mobilisation sociale est encore relativement peu opérant. À Nîmes, comme sur le territoire de la CAVEM, les élus, les directeurs de service et les agents des collectivités avaient considéré que c'étaient la capacité des populations à exprimer des attentes à l'égard d'un problème qu'elles avaient elles-mêmes identifié – telle que la nuisance – qui constituait le premier motif de mobilisation de la ville pour initier des actions sur le territoire.

Conclusion : la nuisance est portée à l'agenda de la collectivité locale seulement et seulement si la population transforme cette nuisance en problème public.

Enfin, je me suis intéressée aux effets contrastés de l'expérience du risque sanitaire, de l'exposition de cas importés et de l'émergence de cas en métropole.

Il semblerait qu'au niveau des populations, la survenue de quelques cas en métropole n'est pas associée à un événement particulièrement grave ou traumatisant. Je m'explique. À Fréjus en 2010, où deux cas autochtones de chikungunya ont été enregistrés, comme à Nîmes en 2015, ces événements ont été, du point de vue sanitaire, relativisés, voire perçus par certains habitants comme une expérience positive, puisqu'ils ont mobilisé les acteurs d'État pour rechercher d'autres cas actifs. Les démarches publiques sont alors visibles, en porte-à-porte avec les citoyens, la diffusion de l'information est directe, ce qui contribue à rassurer la population.

Du côté des professionnels de santé, il semble que l'expérience du risque sanitaire modifie assez peu leur mobilisation et leur réactivité qui, en retour, est susceptible d'entraîner des effets négatifs sur la gestion des patients, voire même un épisode sanitaire.

Je me suis notamment penchée sur le parcours de deux cas autochtones et de leur rapport aux médecins généralistes au service des maladies infectieuses de l'hôpital. J'ai réalisé une enquête auprès des médecins infectiologues exerçant en métropole qui a mis en évidence leur perception très faible des risques. Ils ne considèrent pas le risque d'importation comme important, et encore moins celui d'un développement épidémique des maladies transmises par Aedes.

Enfin, il semble que la survenue d'un épisode sanitaire a des implications hétérogènes auprès des collectivités locales, ce qui alimente des usages très différents de l'argument sanitaire, justifiant l'action ou l'inaction locale en matière de mobilisation sociale. À la CAVEM, l'argument n'est pas prioritaire, mais il est tout même mobilisé pour justifier l'action de la collectivité ; à Nîmes, il n'est absolument pas utilisé et justifie ainsi l'inaction de la ville – en tout cas, la mobilisation sociale n'est pas une action prioritaire sur ce territoire.

En conclusion – et peut-être en ouverture –, nous pouvons nous demander si les maladies transmises par Aedes albopictus, dans le contexte métropolitain, constituent un réel enjeu de santé publique.

Pour ma part, il me semble qu'il s'agit bien d'un enjeu de santé publique, mais perçu différemment selon les acteurs : État, collectivités, professionnels de santé, population. Plus je me suis intéressée au point de vue des acteurs locaux, plus les enjeux de santé semblaient être dilués dans un ensemble hétérogène de motifs et de valeurs motivant l'action. Autrement dit, l'argument sanitaire est cœur des préoccupations de l'État plus qu'il ne l'est auprès des collectivités et des populations.

En outre, il ne me semble pas que cette question constitue un enjeu de santé publique global au motif qu'il existe une forte volonté d'anticiper la crise sanitaire ; mais quid du volet préventif qui apparaît encore largement secondaire ?

Enfin, les disparités locales en termes de mobilisation sociale sont révélatrices d'identités de territoire qui influencent et déterminent la mise à l'agenda public local de ces enjeux. Or la prévention des risques associée à ce moustique tigre expose, à l'heure actuelle, les populations à des inégalités d'accès à l'information selon les territoires et, plus largement, à des écarts de vulnérabilités sociales et sanitaires.

Je vous remercie. Pour résumer, vous nous dites que le discours des élus est : « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais » !

Je voudrais vous rassurer, il existe un réel enjeu de santé publique, et c'est bien toute la raison d'être de cette commission.

La perception du risque sanitaire et l'utilité des mesures préventives sont-elles influencées par l'âge et le sexe ?

Pour la Guyane et La Réunion, où j'ai mené mes travaux, trois critères sont essentiels dans la perception du risque sanitaire, pour soi, et dans l'intérêt et l'utilité des mesures de protection. D'abord, le sexe : les femmes sont plus sensibles et plus inquiètent que les hommes. Cette inquiétude est amplifiée dans le contexte du Zika, du fait notamment du risque de malformations fœtales.

Ensuite, l'éducation. Les personnes plus éduquées sont moins inquiètes.

Enfin, la maladie. Ceux qui ont fait l'expérience de la maladie perçoivent le risque différemment – il est évalué de façon plus grave.

J'ai réalisé un travail selon une méthodologie qualitative, et non pas une corrélation statistique, comme a pu le faire Jocelyn Raude. Concernant l'âge, mais ce n'est qu'une intuition, il me semble que la sensibilisation au risque sanitaire sera plus importante chez les personnes adultes, qui s'occupent de l'entretien du jardin, que chez les jeunes.

Vous avez mentionné l'importance d'une information transparente dans les rapports entre l'administration et la population. Des améliorations ont-elles été apportées en termes de pratique ou sur le plan réglementaire ?

L'information est un enjeu public très important. Cependant, les données scientifiques ne sont pas encourageantes. Malheureusement, aucune expérience n'a été réalisée afin de définir quel message fonctionne le mieux ou comment utiliser certains relais d'information.

En revanche, dans le domaine des maladies infectieuses, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies ( European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC), notamment, a pu démontrer le peu d'effet de l'information sur les pratiques des populations.

Des données expérimentales démontrent également que parfois même la communication peut avoir des effets pervers. Par exemple, alors qu'elles veulent corriger de fausses croyances sur les modes de transmission, celles-ci vont être renforcées chez les personnes qui sont les plus convaincues qu'elles se transmettent d'une certaine façon et pas d'une autre ; elles renforcent les croyances erronées, ce que nous appelons le « refus de la dissonance cognitive ».

À Nîmes, suite à l'émergence de cas de dengue, la communication a rencontré plusieurs obstacles. Elle s'est d'abord faite par voie de presse, si bien que les habitants du quartier concerné par l'émergence de ce foyer ont appris la nouvelle par les journaux. Ils ont ensuite cherché à obtenir la validation de ces informations et ils se sont heurtés à la difficulté d'identifier le bon interlocuteur. Ils ont erré d'administration en administration, de service en service, tout le monde se renvoyait la balle, entre la commune, l'ARS, l'antenne départementale et l'antenne régionale de l'ARS…

La volonté de validation de l'information émanait du président du comité de quartier impliqué dans l'émergence du foyer, à savoir un acteur potentiellement relais qui aurait pu être mesure de transmettre de l'information au niveau micro local.

A contrario, dans l'autre territoire d'études, la CAVEM, il existe un service intercommunal qui est bien identifié dans le paysage local, avec un numéro vert, des bureaux et des informations facilement accessibles, et un site internet dédié.

L'accès à l'information doit être facilité, non seulement en urgence sanitaire, mais à tout moment, pour que la population puisse accéder aux actions à mettre en place.

Quelle est l'influence des médias dans la perception du risque sanitaire et des mesures préventives ?

Cette question est traitée depuis longtemps dans le champ de la santé publique, notamment parce que nous avons toujours eu du mal à distinguer la cause de l'effet.

Dans l'épidémie guyanaise, la couverture médiatique a été réalisée en début d'épidémie, alors que nous ne comptions que quelques cas, puis elle s'est effondrée rapidement, tout comme l'attention de nos concitoyens, alors que le nombre de cas augmentait.

Ce fait mérite une réflexion stratégique sur le moment le plus pertinent pour délivrer l'information.

J'ajouterai que la communication des médias tend à se substituer un peu trop à la communication institutionnelle. Le moustique tigre et ses capacités vectorielles sont mis en lumière lorsque des cas sont importés ou des cas autochtones émergent, mais l'attention retombe dès que les médias se dessaisissent du sujet.

Par ailleurs, si, bien entendu, les médias relaient des messages justes, ils ne relaient pas tous les messages essentiels, notamment ceux qui concernent les opérations de démoustication qui, dans le contexte métropolitain, sont réservées à l'urgence sanitaire et ne sont pas privilégiées pour lutter contre la nuisance, alors que les populations sont en attente d'actions préventives.

Lors de votre intervention au Sénat, en 2016, monsieur Raude, vous avez abordé la notion d'interface perception/mesure. Quels sont les freins à l'action individuelle et collective, une fois que la prise de conscience du risque sanitaire a eu lieu ?

La perception du risque est l'un des facteurs entrant en compte pour expliquer les changements de comportement. La perception du risque, ce sont les jugements que nous portons, vous et moi, sur la gravité et la fréquence du risque. Plus nous percevons une maladie comme étant grave et fréquente, plus nous sommes motivés pour prendre des mesures de précaution.

Une seconde dimension émerge : la manière dont nous nous représentons ces précautions ou ces protections qui nous sont recommandées. Les études montrent, quel que soit le sujet, qu'en matière de santé publique, lorsque les mesures de prévention sont perçues comme étant faibles, coûteuses et inefficaces, les citoyens, même très motivés, ne les mettent pas en pratique. Des phénomènes de dénégation ou de rationalisation du risque peuvent même apparaître. Des phénomènes de mise à distance psychologique du risque avec un imaginaire s'organisent autour de sa sécurité.

Jugez-vous que l'association entre l'environnement et la santé publique est suffisamment présente dans les discours de prévention des autorités sanitaires ?

Je ne parlerai, encore une fois, que pour les départements et collectivités d'outre-mer. Il est évident que les personnes font un lien entre leur environnement, la présence du moustique et la maladie, même si cela n'a pas toujours été le cas. La Réunion ayant été épargnée jusqu'en 2006 par les épidémies de maladie à transmission vectorielle, les habitants avaient perdu la culture de la prévention de ces maladies, les pratiques et la connaissance. De sorte que certains pensaient que ces maladies pouvaient se transmettre par d'autres voies que par le vecteur. Mais aujourd'hui, près de 95 % des habitants sont convaincus que les maladies viennent des moustiques. Le lien entre la qualité de l'environnement et la perception de sa santé, de sa sécurité est très clair dans l'imaginaire collectif, mais ne se transforme pas forcément en protection répétée dans le temps.

S'agissant du contexte métropolitain, les différents travaux ont montré que, depuis 2010, les populations sont de mieux en mieux informées et ont de meilleures connaissances sur le lien qui existe entre le moustique tigre et les maladies qu'il est susceptible de transmettre. En revanche, le lien qui est plus difficile à se représenter, c'est celui qui existe entre son environnement individuel, son jardin, et la production de moustique. Il est assez compliqué pour les populations de s'imaginer productrices de moustiques.

Madame Le Tyrant, j'ai l'impression que vous êtes bien seule à mener des recherches. Comment croisez-vous vos informations ? Comment diffusez-vous vos travaux ?

Vous évoquez la CAVEM et la ville de Nîmes, cette dernière ne s'engageant pas dans la lutte anti-vectorielle. Effectivement les communes, les communautés de communes ou les communautés d'agglomérations ne vont pas forcément en ce sens. Quand elles travaillent avec les ARS, c'est plutôt pour créer une maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) ou répondre à d'autres problématiques.

Quels sont vos réseaux ? Nous connaissons le rôle des réseaux sociaux aujourd'hui, mais également celui des fausses nouvelles, qui se propagent parfois plus vite que les bonnes informations. Comment êtes-vous organisée ?

Je n'ai pas poursuivi dans la recherche, après ma thèse, je n'ai donc pas particulièrement communiqué sur mes travaux auprès de l'échelon local. Cependant, je puis vous dire que les principaux interlocuteurs des collectivités locales sur ce sujet, ce sont les ARS et les opérateurs de démoustication, notamment l'EID du sud de la France.

Les ARS qui prennent le temps d'organiser régulièrement des réunions d'information sur le moustique tigre pour sensibiliser les élus locaux se sont aperçues, dans les territoires que j'ai cités, que d'année en année le public s'amenuisait drastiquement. Il y a donc une perte d'attention importante des élus, alors qu'il conviendrait de les mobiliser pour en faire des relais.

Par ailleurs les opérateurs de démoustication pourraient prendre en charge cette communication d'ordre institutionnel. S'ils tendent à le faire, ils ont trop peu de moyens pour être efficaces.

Il y a un défi cognitif énorme. Les dernières enquêtes montrent que la moitié des Français s'informe principalement sur les réseaux sociaux numériques – notamment les jeunes. Nous avons mis du temps à mettre en place un suivi des informations circulant sur ces réseaux afin de pouvoir infirmer les fausses informations, et il y en a beaucoup ; c'est ce que nous sommes en train de faire à La Réunion.

Vous avez évoqué la technique de l'insecte stérile (TIS), monsieur Raude. J'ai rencontré un responsable de PME qui travaille sur les phéromones, pour attirer les mâles, selon une technique respectueuse de l'environnement. Connaissez-vous cette technique ?

Oui, tout à fait. Nous avons déposé un projet à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) sur cette technique. Les essais cliniques qui ont été réalisés dans le monde montrent qu'elle n'est pas efficace en situation épidémique – les personnes qui disposaient de pièges à phéromones pendant une épidémie n'ont pas été moins contaminées par la dengue que les autres.

Quelle est la perception des populations sur la nouvelle technique de lutte anti-vectorielle fondée sur des lâchers de moustiques ? À Mayotte, la population ne la comprend pas bien.

Dans le cadre du programme TIS, financé par le fonds européen de développement régional (FEDER), nous avons mené une enquête, à La Réunion, fin 2018 ; toutes ces techniques sont bien mieux perçues que l'utilisation d'insecticides.

En effet, la technique TIS qui sera utilisée à terme, celle par irradiation par rayons X, est soutenue par les deux tiers de la population réunionnaise. La même proportion de Réunionnais soutient d'autres méthodes, telles que celles que vous avez évoquées – des pièges par phéromones – qui sont perçues comme ne présentant pas de risque, ni pour l'environnement, ni pour la santé. Je n'ai pas de données pour Mayotte, madame la rapporteure. Et nous n'avons pas procédé à de lâcher de moustiques à La Réunion, monsieur le président.

Nous devrons avancer dans ce domaine, le souci de la préservation de l'environnement étant maintenant généralisé.

Avez-vous mené des études comparatives au plan international ? Des pays ont-ils mieux réussi que d'autres à recueillir l'adhésion des populations aux mesures de lutte anti-vectorielle ?

La grande majorité des études a été menée dans des pays qui ne sont pas démocratiques ; il est donc très difficile d'évaluer le taux d'adhésion des populations à ces mesures. Quelques études ont néanmoins été réalisées en Floride, en Guyane, aux Antilles et à La Réunion.

La réunion s'achève à douze heures.

Membres présents ou excusés

Commission d'enquête chargée d'évaluer les recherches, la prévention et les politiques publiques à mener contre la propagation des moustiques Aedes et des maladies vectorielles

Réunion du vendredi 14 février 2020 à 11 heures

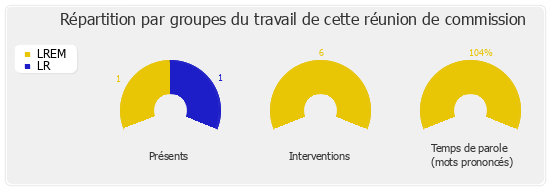

Présents. – Mme Ramlati Ali, M. Frédéric Reiss

Excusés. – Mme Ericka Bareigts, M. Alain David, Mme Françoise Dumas, M. Benoit Simian, Mme Valérie Thomas, M. Jean-Louis Touraine