Commission d'enquête chargée d'examiner les décisions de l'État en matière de politique industrielle, au regard des fusions d'entreprises intervenues récemment, notamment dans les cas d'alstom, d'alcatel et de stx, ainsi que les moyens susceptibles de protéger nos fleurons industriels nationaux dans un contexte commercial mondialisé

Réunion du jeudi 15 mars 2018 à 9h45

Résumé de la réunion

La réunion

La séance est ouverte à neuf heures quarante-cinq.

Chers collègues, nous recevons aujourd'hui M. Martin Vial en sa qualité de commissaire aux participations de l'État. Nommé à cette fonction le 24 août 2015, il dirige à ce titre l'Agence des participations de l'État (APE). Il est accompagné de MM. Marc de Lépinau, secrétaire général de l'APE, et Jack Azoulay, directeur des participations « Industrie ».

M. Vial a une longue expérience de l'administration et des cabinets ministériels. Il a été directeur général puis président du groupe La Poste, de 1997 à 2002. C'est donc un habitué des auditions parlementaires. En 2003, il a rejoint le secteur privé pour diriger le groupe Europ Assistance jusqu'en 2014.

Monsieur le directeur général, notre commission d'enquête a auditionné trois de vos prédécesseurs à l'APE : M. Bruno Bézard, qui a connu la création de cette structure en 2004, votre prédécesseur direct, M. Régis Turrini, dont le passage à l'APE aura été plutôt bref, et M. David Azéma. Chacun nous a exposé, à sa manière et à la lumière de son expérience, les missions et la doctrine de l'APE. Vous vous êtes déjà personnellement exprimé sur ces thèmes, notamment devant des commissions parlementaires, mais vous comprendrez qu'il s'agit d'un exercice obligé et qu'il serait bon que vous précisiez une fois encore cette doctrine. De vos propos passés, il ressort que l'État doit se comporter en tant qu'actionnaire « avisé et de long terme ». Je ne suis pas totalement convaincu que cette position clairement affirmée corresponde tout à fait à ce qui s'est passé lors de la cession de la branche « énergie » d'Alstom à General Electric (GE) ni au rapprochement en cours avec Siemens – précisons que le dossier de la vente à GE des activités de l'énergie était bouclé à votre arrivée à l'APE.

Parallèlement au mémorandum tripartite entre l'État, General Electric et Alstom SA, signé le 21 juin 2014, l'État a conclu une convention de prêt d'actions avec Bouygues. Nous avons appris que les intérêts payés par l'État à Bouygues revenaient à un reversement complet par l'APE des dividendes perçus d'Alstom. C'est assez surprenant : selon certaines jurisprudences, il ne s'agit alors pas d'un contrat de prêt de consommation d'actions. Pouvez-vous nous en dire plus et nous indiquer le montant du dividende perçu et celui des intérêts versés par l'APE ?

Nous aimerions aussi que vous nous expliquiez comment l'État a agi pendant cette période soit en tant qu'actionnaire emprunteur des actions de Bouygues soit en vertu de l'action de référence, la golden share, dont il dispose dans la coentreprise, ou joint-venture, GEAST. Il semble y avoir eu quelque flottement, le représentant de l'État au conseil d'administration de la joint-venture étant parti au cabinet du ministre de la défense sans être remplacé pendant un certain temps. Qu'en fut-il de cette période de vacance ? Quand le représentant de l'État a-t-il enfin été remplacé ?

Et pourquoi l'État n'a-t-il pas exercé ses options d'achat sur les actions prêtées par Bouygues ? Il serait alors devenu actionnaire du nouvel ensemble. Est-il vrai que c'est parce que Siemens ne voulait pas que l'État soit présent au capital ?

Pouvez-vous aussi nous expliquer comment sont choisis les conseils de l'APE ? La Cour des comptes a fait un certain nombre d'observations, elle a notamment relevé qu'il n'y avait pas toujours eu d'appels d'offres. Certes, les banques d'affaires trouvent que leur rémunération est misérable mais… c'est bien ce que nous espérons ! Dans le dossier Alstom, deux études ont été successivement menées : l'une réalisée par le cabinet Roland Berger Strategy Consultants : l'autre par l'agence AT Kearney. Quoique celle-ci était financée par l'APE, le ministre compétent, à l'époque Arnaud Montebourg, semble ne pas avoir eu connaissance de la commande. Pouvez-vous nous préciser à quelle date cette étude livrée au mois de décembre 2012 avait été commandée ? Et le ministre en a-t-il eu connaissance ?

Vous gérez une participation de 11 % de l'État dans Airbus, dont la capitalisation boursière est de 76 milliards d'euros. Vous le savez, une opération de lutte anti-corruption est engagée par le Serious Fraud Office britannique, au titre du Bribery Act, et une enquête est ouverte par le parquet national financier. Le département de la justice américain devrait également en ouvrir une. L'APE suit-elle ce dossier ? Et s'assure-t-elle que la loi dite « de blocage », qui remonte à 1968, est mise en oeuvre de façon pertinente ? J'entends par là non un blocage complet mais le fait de s'assurer que des informations stratégiques ne sont pas pillées. Sont déjà intervenues, chez Airbus, une réorganisation de la direction et une réorganisation en profondeur du réseau commercial. Ce qui se passe est de nature à préoccuper la représentation nationale.

Qu'en est-il, enfin, de la privatisation annoncée d'Aéroports de Paris (ADP) ? L'État détient 50,63 % de son capital, qui représente 18 milliards de capitalisation boursière. L'entreprise a rapporté environ 126 millions de dividendes à l'État pour le dernier exercice, ce qui n'est pas rien. La privatisation annoncée suscite donc un certain nombre d'inquiétudes, d'autant qu'ADP est très clairement un opérateur d'importance vitale au sens du décret du 14 mai 2014 relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable, dit « décret Montebourg ». Le dispositif de contrôle des investissements étrangers en France doit, le cas échéant, pouvoir s'appliquer. Que pouvez-vous nous dire de ce dossier ? S'il s'agit pour l'État de passer sous le seuil de 50 % du capital, cela suppose une modification législative – un arbitrage devrait être rendu ces jours-ci. Le foncier est également un enjeu du dossier. En 2005, le législateur avait accepté la sortie du domaine public de ce foncier éminemment stratégique, mais on imagine mal que l'État puisse demain en perdre le contrôle. Se pose aussi la question de la pertinence du montage lui-même. Avec le recul, la privatisation des sociétés d'autoroutes qui, à court terme, se traduisait par une entrée d'argent intéressante, n'est pas aujourd'hui considérée comme une opération d'une pertinence considérable à long terme. Je pense que personne ne souhaite rééditer l'exercice.

L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par des commissions d'enquêtes de déposer sous serment. Je vous demande donc, monsieur le directeur général, de jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

(M. Martin Vial prête serment.)

Avant de répondre à vos questions, monsieur le président, je voudrais, sans répéter les propos tenus devant la commission des affaires économiques de votre assemblée, vous dire quelle est ma conviction quant au rôle de l'État actionnaire, qui peut être d'une sensibilité légèrement différente de celle de certains de mes prédécesseurs.

Tout d'abord, je réaffirmerai – je pense que cela a déjà été dit à diverses reprises – que la création de l'APE a marqué un progrès considérable de ce point de vue. Ce rôle de l'État actionnaire s'est lui-même amélioré, enrichi, depuis la création de l'agence en 2004, dont l'évolution a connu plusieurs étapes.

Le fondement même de la création de l'agence était l'incarnation, au sein de l'État, d'un rôle de défense et de promotion des intérêts patrimoniaux de celui-ci, distinct du rôle de tutelle que peuvent exercer certains ministères techniques dans les domaines des transports, de la culture, de la défense, de l'énergie, etc. Il s'agissait aussi, évidemment, de distinguer ce rôle d'autres plus transversaux : l'État est acheteur, l'État est client, l'État prélève l'impôt, l'État est, de façon générale, régulateur. La création de l'APE en 2004 a permis d'incarner cette fonction patrimoniale ; c'était une première étape clé. La deuxième est intervenue en 2010, lorsque ce service à compétence nationale a été extrait de la direction générale du trésor, dont la fonction régulatrice, notamment dans le domaine financier mais pas seulement, pouvait entrer en conflit avec le rôle d'actionnaire. Deux autres étapes importantes sont intervenues. En 2014 a été formalisée pour la première fois une doctrine de l'État actionnaire, une doctrine d'investissement relative à l'état et à l'évolution du portefeuille, et, à l'été de cette même année, des dispositions législatives prises par voie d'ordonnances ont acté un certain nombre d'évolutions pour donner à l'État actionnaire un rôle plus banalisé au sein des organes de gouvernance des entreprises du portefeuille et préciser par la loi un certain nombre de règles en matière de cessions et de respiration du portefeuille. Ces quatre étapes majeures ont permis à l'État actionnaire de jouer un rôle significatif, notamment dans la politique industrielle, objet principal de votre commission d'enquête.

Aujourd'hui, l'APE gère un portefeuille d'une valeur d'environ 100 milliards, dont un peu plus de 70 milliards de participations dans des entreprises cotées. Cette gestion est assez active. Depuis la création de l'APE, nous aurons cédé environ 30 milliards d'actifs. Au cours des trois dernières années, l'activité a été plus intense : nous avons cédé environ 10 milliards d'actifs et investi 11,5 milliards. La performance du portefeuille a été fortement affectée, jusqu'en 2016, par le poids des participations énergétique – EDF, Areva et ENGIE –, qui ont subi l'effet de la baisse des cours des matières premières à partir de 2014 et jusqu'en 2016. En 2017, au contraire, nous avons très largement surperformé le CAC40. Notre rendement actionnarial, qui prend en compte le rendement du portefeuille et la croissance de valeur, a été de l'ordre de 18 % en 2017, tandis que celui du CAC40 était d'un peu moins de 10 %. Très schématiquement, nous sommes l'un des plus gros gestionnaires d'actifs publics au monde et, dans bien des domaines, nous avons beaucoup progressé – je ne répéterai pas les propos tenus devant la commission des affaires économiques.

Avant de répondre à vos questions, monsieur le président, j'indiquerai que l'État est intervenu dans des évolutions significatives de secteurs industriels.

Dans le secteur de la défense, l'État favorisé et a promu la création du champion européen franco-allemand KNDS (Krauss-Maffei Nexter Defense Systems), fruit du rapprochement de Nexter et de KMW (Krauss-Maffei Wegmann), entreprise allemande privée, concurrente dans le domaine des munitions et armes terrestres. En outre il faut signaler - même si je me suis totalement déporté sur les questions de défense depuis le mois de juin dernier - que l'État, à travers le ministère de la défense et l'APE, participe aux négociations sur le possible rapprochement de Naval Group et Fincantieri.

Dans le domaine de l'industrie spatiale, nous avons promu et permis la création d'Airbus Safran Launchers (ASL), à travers le rapprochement entre Airbus, Safran et Arianespace, pour constituer cette filière industrielle.

Dans l'énergie, à travers la restructuration d'AREVA, nous avons été acteurs des rapprochements entre EDF et Framatome et entre AREVA, pour la partie éolienne et offshore, et Siemens. Nous avons aussi négocié l'entrée annoncée il y a quelques semaines des industriels japonais Mitsubishi Heavy Industries (MHI) et Nuclear Fuel Limited (JNFL) au capital d'Orano, la nouvelle AREVA, qui se consacre au cycle du combustible nucléaire.

Dans l'aéronautique, nous avons soutenu l'acquisition de Zodiac par Safran et approuvé, en qualité d'actionnaire puisque nous ne participons pas à la gouvernance d'Airbus, l'acquisition de Bombardier CSeries, cette activité de construction d'appareils monocouloirs, intervenue à l'automne dernier.

Dans le domaine de la construction navale civile, nous sommes toujours à la manoeuvre dans la restructuration du capital de STX et nous avons annoncé il y a quelques semaines la signature du contrat d'acquisition des titres détenus par le Coréen STX en vue de mettre en oeuvre l'accord approuvé au mois de septembre dernier par le gouvernement italien et le gouvernement français pour faire entrer Fincantieri dans le capital de STX.

Dans l'automobile, après le sauvetage remarquablement réussi, depuis 2014, de PSA, nous avons toujours considéré que cette entreprise devait participer à des opérations de consolidation pour devenir plus forte sur ce marché mondial de l'automobile où la concentration et la taille sont des éléments majeurs. L'État actionnaire et le Gouvernement ont donc soutenu l'acquisition d'Opel par PSA au printemps 2017.

Dans le secteur de l'électronique, deux opérations sont très importantes pour l'avenir de Thales : très récemment, Thales a pris le contrôle de Gemalto, et, il y a deux ans, Thales a acquis Vormetric, pour devenir l'un des leaders de la cybersécurité. En tant qu'actionnaire présent dans la gouvernance de toutes les entreprises du portefeuille – sauf Airbus pour laquelle les accords intergouvernementaux et avec l'entreprise ne permettent pas aux États actionnaires d'être membres des organes de gouvernance –, notre préoccupation permanente est que leur stratégie de moyen et long terme assure leur pérennité, de sortir de situations difficiles et, surtout, de faire en sorte que ces groupes – pour la plupart, de très grands groupes internationaux – aient tous les atouts pour se développer dans une compétition mondiale,

Cela m'amène évidemment au sujet d'Alstom. Même si j'ai reconstitué a posteriori ce qui s'était passé avant mon arrivée, je parlerai davantage de ce qui s'est produit depuis le mois d'août 2015 jusqu'à maintenant.

Dès mes premières semaines à la tête de l'APE, nos échanges avec l'entreprise et avec les autres actionnaires ont montré que le bilan d'Alstom Transport avait été assaini dans le cadre des accords consistant à sortir l'activité énergie d'Alstom et à la céder à General Electric mais qu'il était très clair que l'avenir d'Alstom passait par une ou des opérations de consolidation. Pendant deux ans et demi, nous avons donc systématiquement cherché avec le management et les autres actionnaires quelles étaient les possibilités de consolidation. Elles s'articulaient toujours autour des mêmes acteurs : Siemens, Bombardier et Ansaldo STS (Signalling and Transportation Systems), dont l'actionnaire majoritaire est désormais Hitachi, notamment. En ce qui concerne la signalisation, il y avait aussi un possible rapprochement avec Thales. Je ne mentionne pas d'autres acteurs, en quelque sorte en deuxième rang. Pendant cette période, la société a étudié à diverses reprises des partenariats, rapprochements et acquisitions possibles avec Siemens, Bombardier et Hitachi, mais, jusqu'au printemps 2017, cela n'a pas abouti.

Vous m'avez interrogé, monsieur le président, sur les études commandées par l'APE. L'étude d'AT Kearney a été commandée à l'automne 2012 et, en effet, rendue au mois de décembre 2012, suivant un processus classique. Puis il y eut une étude du cabinet Rolland Berger Strategy Consultants, rendue en 2014. Ces rapports n'étaient pas totalement convergents – heureusement, d'une certaine façon. Ces cabinets proposaient des solutions dans des voies qui pouvaient être stratégiquement différentes. En revanche, ils s'accordaient sur le fait que la situation financière d'Alstom, avant scission, n'était pas viable. Les différentes solutions proposées, dont les représentants de ces cabinets vous parleront mieux que moi, reposaient sur scission et rapprochements, notamment avec Siemens et Bombardier. Jamais l'APE ni nos collègues de la direction générale des entreprises (DGE) ne commandent d'études dont les résultats ne sont pas communiqués au ministre. Je le dis de façon très claire : les études que nous commandons sont communiquées au ministre etou à son cabinet.

Je n'étais pas en fonction à l'époque. Oui je crois qu'elle a effectivement été transmise au cabinet du Ministre.

Absolument.

Quant aux modalités de recours au conseil, vous avez souligné à juste titre, monsieur le président, que l'APE avait la réputation de mal payer au regard des tarifs habituellement pratiqués par les entreprises privées. Deux procédures sont possibles. La possibilité nous est donnée par les règles applicables aux marchés publics, notamment les directives européennes, de recourir au secret. En général, cela concerne des entreprises cotées car la mise en concurrence publique d'un conseil – qu'il soit stratégique, bancaire ou juridique – aurait un impact majeur sur le cours de l'action et sommes soumis à la réglementation du régulateur des marchés boursiers, l'AMF. Nous recourons donc très fréquemment, quoique pas systématiquement, à cette procédure de secret, légale et admise tant par les textes européens que par la Cour des comptes pour protéger les entreprises concernées. Il existe aussi une procédure de marché recourant à un appel d'offre public. Je renvoie là aux pratiques du ministère de l'économie et des finances, avec des marchés-cadres passés par le secrétariat général du ministère, dans lesquels nous pouvons nous inscrire, des marchés-cadres que nous mettons en place, etc.

Les deux études en question ont-elles été commandées dans le cadre de la procédure secrète de gré à gré ?

Est-ce l'APE ou le cabinet du ministre qui a commandé l'étude du cabinet Roland Berger Strategy Consultants ?

Parfois, nous commandons aussi des études avec la DGE. Nous vérifierons et nous vous donnerons la réponse.

En ce qui concerne Alstom, nous retrouvons la préoccupation de l'État actionnaire : accompagner, soutenir, promouvoir, parfois stimuler des réflexions et des mouvements stratégiques majeurs qui permettent aux entreprises de se consolider et d'être plus fortes.

La doctrine d'investissement, en effet, est en train d'évoluer. Celle formalisée en 2014 marquait un grand progrès mais la vérité est qu'elle avait tendance à expliquer le présent, pas forcément le futur. Quatre lignes directrices étaient fixées, que j'ai exposées devant la commission des affaires économiques à l'automne dernier : premièrement, l'investissement dans les entreprises stratégiques relevant de la souveraineté nationale, essentiellement la défense et le nucléaire ; deuxièmement, l'investissement dans les entreprises ayant un rôle majeur ou déterminant dans la vie économique et sociale du pays, notamment de grandes entreprises de service public mais aussi de grandes entreprises de l'énergie ou des télécommunications, telles Orange ou ENGIE, au rôle majeur dans leurs secteurs ; troisièmement, l'investissement dans les entreprises ayant un rôle important dans la croissance économique française et européenne, catégorie très large qui permet de nombreux investissements et dont relèvent notamment ceux faits dans le secteur automobile ; quatrièmement, le sauvetage d'entreprises qui présentent, en cas de faillite, un risque systémique, catégorie dont relève notre intervention en faveur de la banque Dexia.

La difficulté est que cette doctrine n'est plus totalement adaptée à notre environnement, qui a évolué depuis quelques décennies, notamment celui du secteur public. La dérégulation mondiale intervenue depuis les années quatre-vingt a notamment entraîné, dans le secteur des utilities, une mise en concurrence et la suppression des monopoles. Le mouvement s'est fait en deux temps : une vague de création de concurrents, puis une vague de consolidation. On l'observe d'ailleurs avec le mouvement opéré cette semaine en Allemagne entre E. ON, RWE et Innogy : ces mouvements de consolidation et de spécialisation se poursuivent. La dérégulation a complètement changé le cadre dans lequel évoluent les grandes entreprises françaises de l'énergie, de distribution de l'énergie, de transport, de télécommunications, de La Poste. Ensuite, la disruption numérique transforme profondément les modèles économiques des entreprises, et cela vaut pour tous les secteurs. Il importe que les entreprises les plus anciennes soient de plus en plus agiles et se transforment, notamment – mais pas seulement – du fait de la disruption numérique. Or si la moyenne d'âge des entreprises qui composent le Nasdaq est de vingt-cinq ans et celle des sociétés du CAC40 légèrement supérieure à cent ans, celle des entreprises présentes dans notre portefeuille est encore plus élevée, car nombre d'entre elles sont des entreprises historiques importantes dans la vie économique et sociale française. Les transformations en question sont souvent synonymes de besoin de fonds propres, d'alliances, d'acquisitions, mais l'État n'a pas vocation à accompagner systématiquement ces évolutions capitalistiques. C'est enfin une question d'environnement des finances publiques. Les finances publiques nous imposent en effet, aujourd'hui, d'être plus sélectifs dans l'immobilisation de l'argent public qu'il y a trente ou quarante ans. En 1995, la dette publique représentait un peu plus de 55 % du produit intérieur brut (PIB). Aujourd'hui, elle avoisine les 100 %.

Le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire a expliqué à diverses reprises, très clairement, que l'État devait être dorénavant plus sélectif et qu'il y avait en fait trois domaines d'intervention légitimes de l'État en tant qu'actionnaire : toujours le domaine de la souveraineté, essentiellement à travers la défense et l'énergie nucléaire ; ensuite, les grandes entreprises de service public national et des entreprises de service public local, dans lesquelles l'État n'ayant, pas d'autre levier suffisant autre qu'actionnarial pour s'assurer que ces missions de service public sont correctement remplies ; enfin, les entreprises au secours desquelles l'État vient pour que ne soient pas mis en danger l'économie nationale ou un secteur entier de celle-ci. Hors ces domaines, l'État n'a pas vocation à investir massivement ni à rester actionnaire. En revanche, il doit investir dans l'innovation, notamment l'innovation de rupture, d'où la création du fonds pour l'innovation au début de cette année 2018, fonds doté de 10 milliards et dont les revenus assureront de façon permanente le financement de l'innovation de rupture – les modalités d'utilisation de ces ressources sont à l'étude. Je suis absolument convaincu que nous allons inscrire notre action dans ce cadre.

Je ne peux répondre, monsieur le président, à votre question sur ADP, non que je veuille cacher une information mais parce qu'aucune décision n'a été prise par le Gouvernement. Le Gouvernement l'a indiqué : les décisions définitives seront présentées au Parlement au cours du printemps. Le ministre de l'économie et des finances aura l'occasion de s'exprimer mieux que moi à ce propos – je crois que vous l'auditionnez dans quelques jours.

J'en viens à nos relations avec Bouygues et au dénouement de l'opération que vous avez évoquée. En effet, un contrat de prêt faisait partie de l'accord relatif à la cession de la branche énergie d'Alstom conclu en 2014 et mis en oeuvre au début de l'année 2016. Aux termes du contrat, l'État avait toute la jouissance des actions pendant la durée du prêt. C'est à ce titre qu'il a proposé à l'assemblée générale des actionnaires la nomination de deux représentants au conseil d'administration : l'un, Olivier Bourges, au début de l'année 2016 ; le second, Pascal Faure, était le représentant de l'État au sein du conseil d'administration d'Alstom à l'été 2016. Voilà pour la gouvernance.

Le contrat de prêt prévoyait en effet que l'État jouissait des dividendes pendant cette période, car le prêt était rémunéré à hauteur du montant des dividendes. Je n'ai pas en tête le montant précis des dividendes reçus, mais nous vous le communiquerons immédiatement après cette audition. Le contrat n'est évidemment pas contraire aux règles du commerce. Nous avions la jouissance des titres et des revenus liés à ces titres ; par ailleurs, nous disposions d'options d'achat des titres, avec trois fenêtres possibles pour les exercer. J'insiste sur le fait que l'État n'a pas mis un seul euro dans cette opération. Grâce au contrat de prêt, nous avons été actionnaires d'Alstom jusqu'à l'automne 2017 sans avoir déboursé un euro. Si l'État avait levé ses options, il aurait fallu payer à Bouygues l'achat de ces titres, mais il était très clair, dans le cadre de l'accord entre Siemens et les actionnaires d'Alstom, que Siemens ne voulait pas que l'État soit présent dans le nouvel ensemble – quelque jugement que l'on porte sur cette position, c'était très clair, dès le départ. C'est la raison pour laquelle nous avons négocié pour que Siemens prenne de très importants engagements, sur lesquels nous pourrons revenir si vous le souhaitez. Je rappelle, en particulier, que le rapprochement entre l'activité de transport de Siemens et Alstom Transport s'opère dans le cadre d'une entreprise française, dont le siège est à Paris, qui est cotée à Paris, avec un dirigeant français et quatre administrateurs indépendants dont trois sont français. Un certain nombre d'engagements sont également pris en matière d'emploi, en matière industrielle, en matière de protection des sites, dorénavant jusqu'en 2023. Il n'y aurait pas eu d'accord si nous étions restés au capital du nouvel ensemble.

Pourquoi ne pas être entré au capital d'Alstom ? Rappelons quand même que, avec les titres prêtés par Bouygues, il aurait fallu acquérir 20 % des titres – les options finales ne portaient d'ailleurs plus que sur 15 %. Pour avoir 50 % du nouvel ensemble, il aurait fallu lancer une offre publique d'achat sur Alstom, puisqu'il aurait fallu acquérir 100 % de son capital, et débourser environ 9 milliards si l'on se réfère au cours du titre au mois de septembre 2017. Compte tenu de l'évolution de la doctrine de l'État actionnaire, nous n'avons jamais envisagé de prendre le contrôle exclusif d'Altom.

Et pourquoi avoir laissé à Bouygues la capacité de récupérer les dividendes exceptionnels qui seront versés au moment du closing de l'opération ? La raison est assez simple : l'APE ne fait jamais de spéculation. Jusqu'à l'été 2017, le cours de l'action Alstom n'a jamais dépassé 30 ou 31 euros. Il est monté un peu au-dessus de 35 euros après l'annonce du rapprochement entre Siemens et Alstom, mais c'est précisément parce qu'il intégrait les perspectives positives liées au versement de dividendes exceptionnels et les perspectives de création de valeur. Nous n'avons pas fait le choix de spéculer, c'est-à-dire d'acheter un titre à 35 euros au mois de septembre ou d'octobre 2017 pour le revendre un an ou un an et demi plus tard, au moment du closing, à un cours par définition incertain. Observons d'ailleurs que le cours du titre oscille depuis le début de l'année entre 33 et 34 euros – hier, il était de 33,50 euros. En tout état de cause, par définition, lorsque l'entreprise verse un dividende, le cours du titre baisse systématiquement du montant du coupon le jour qui suit le détachement de celui-ci – ensuite, le titre reprend sa vie normale, mais, je le redis, nous n'avons pas vocation à spéculer.

Avec ce rapprochement, le choix que nous avons proposé et que le Gouvernement a décidé était de construire un grand champion européen. Quelles ont été les motivations de l'Etat ?

Première motivation : les différentes opérations de rapprochement qui avaient été envisagées depuis trois ans n'avaient pas abouti. Au printemps 2017, les rumeurs, d'une part, les informations obtenues par la direction d'Alstom, d'autre part, faisaient apparaître que les négociations avaient repris entre Bombardier et Siemens, et qu'elles en étaient à un stade assez avancé. D'après ce que nous savions, le rapprochement allait donner naissance à deux entités, l'une contrôlée par Bombardier et dédiée au matériel roulant, l'autre contrôlée par Siemens et centrée sur la signalisation.

Lorsque nous avons eu vent de ces discussions, nous avons, en effet, redemandé à la direction d'examiner la possibilité de discuter avec Siemens – je précise que c'était la position du conseil d'administration d'Alstom – et de vérifier, bien sûr, que les autres hypothèses n'étaient pas possibles.

Il se trouve que le calendrier s'est accéléré pendant l'été 2017. Au mois d'août 2017, la direction d'Alstom et celle de Siemens ont mené des discussions plus approfondies. Dès le début du mois de septembre, nous sommes nous-mêmes entrés en discussion avec Siemens pour examiner les conditions d'un éventuel rapprochement et les engagements que Siemens serait disposé à prendre vis-à-vis du nouvel ensemble.

Avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 7 milliards d'euros, Alstom représentait le quart du chiffre d'affaires de China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC). Rappelons que tout ce mouvement s'est accéléré sous la pression chinoise. Dans beaucoup d'industries chinoises, des entreprises de très grande taille ont fusionné et se sont développées sur le marché intérieur avant de partir à l'assaut des marchés internationaux. CRRC, lui-même issu de la fusion de très grands opérateurs chinois, illustre ce phénomène de façon très spectaculaire. Contre toute attente, CRRC a gagné des contrats très importants dans le domaine du transport aux États-Unis, ce qui a surpris tous les acteurs du secteur.

Au cours de la même période, la situation de Bombardier s'est considérablement dégradée. La cession de Cseries témoigne de la difficulté du groupe à sortir d'une situation difficile, de mon point de vue, la cession du contrôle ayant été réalisée à des conditions plutôt favorables pour Airbus. La faiblesse de Bombardier rend le concurrent chinois encore plus menaçant. CRRC, qui est déjà le leader en Europe dans le matériel roulant et leader mondial dans la signalisation, continue à se développer.

Voilà la vision que nous avons de cette opération et de son dénouement. Comme vous le savez, elle est soumise aux autorités de la concurrence et le closing, c'est-à-dire la dernière étape de la cession, pourrait s'en trouver légèrement décalé par rapport aux prévisions. M. Poupart-Lafarge pourra vous en parler mieux que moi. Les engagements pris par Siemens étant valables à partir de la date effective de la fusion, ils pourraient ainsi courir jusqu'au début de 2023.

J'en viens pour terminer à votre question concernant Airbus. Nous avons été informés que de graves manquements à la conformité avaient été observés. Ils ont donné lieu à des enquêtes judiciaires sous la supervision du Serious Fraud Office (SFO) britannique, mais aussi à des procédures judiciaires en Allemagne et en France. Dans cette affaire, l'APE, en tant qu'actionnaire, n'est pas l'interlocuteur privilégié du conseil d'administration et de la direction d'Airbus. Ces manquements ont été relevés, sur déclaration volontaire de la part de la direction d'Airbus, par les organismes qui garantissent les ventes d'Airbus à l'exportation : la direction du Trésor en France ; les garants privés qui, en Allemagne et en Angleterre, assument la même fonction. En premier lieu, ce sont les assureurs, les garants à l'export, qui ont été informés et qui ont eux-mêmes saisi la justice, en dehors d'Airbus.

Depuis lors, nous avons des contacts réguliers avec le conseil d'administration d'Airbus, dont nous ne sommes pas membres, pour obtenir des informations sur la mise en oeuvre des mesures qui ont été prises. Le SFO a demandé de faire toute la lumière sur l'implication des différents niveaux hiérarchiques dans ces défauts de conformité, et la procédure retenue relève de la seule responsabilité du conseil d'administration d'Airbus. Pour notre part, nous n'avons pas accès au contenu des informations issues de cette procédure. Les membres du conseil administration ont débattu de ces événements mais aucun rapport formel n'a été fait par Airbus à l'État, si ce n'est dans le cadre de contacts que nous avons avec le président du groupe.

S'agissant du bon usage, on peut quand même se demander si quelqu'un se préoccupe de la mise en oeuvre de la loi de blocage…

Cela étant, merci beaucoup, monsieur Vial, pour vos explications. Je voudrais revenir sur plusieurs points. Le premier concerne la vente de l'activité transport d'Alstom à Siemens. Ma préoccupation principale est que, dans ce genre d'affaire, le politique ne soit pas seulement chargé de faire une espèce de service après-vente d'opérations imaginées par des banques d'affaires. En l'occurrence, le politique serait très mal payé pour le faire. Que ces opérations aient une logique industrielle pour quelqu'un, je n'en doute pas. Même si c'était un peu cher, GE a pu absorber un concurrent. Siemens doit aussi y trouver un intérêt.

En tout cas, trois ans après, on voit ce qui reste de la parole donnée par l'État en 2014 et en 2015 : rien. Le ministre de l'économie avait signé un document où figurait un très beau montage, mais l'État n'a finalement pas repris les actions Bouygues et il n'est donc pas entré définitivement au capital. Du coup, Alstom fait ce qu'il veut et il se désengage à son tour des trois sociétés conjointes. GE fait aussi ce qu'il veut, à quelques réserves près, celles qui avaient été imposées par l'État dans le plus grand secret, ce qui rend leur respect assez difficile à contrôler.

Je fais allusion aux lettres d'engagements des investisseurs qui restent secrètes. Les actionnaires peuvent éventuellement y avoir accès, à travers les notices publiées par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Il y a paradoxe formidable dans ce pays : l'actionnaire, via les notices de l'AMF, est mieux informé par l'entreprise que la représentation nationale ne l'est par le ministre de l'économie. Fermons cette petite parenthèse qui donne une idée de notre peu de moyens de contrôle. Quoi qu'il en soit, GE fait ce qu'il veut, notamment avec le site Hydro de Grenoble, qui était pourtant une entreprise tout à fait modèle, et avec les sous-traitants de Belfort. Les sujets d'inquiétude sont réels.

On voudrait que ce précédent ne se répète pas avec Siemens. Il y a un standstill, un délai durant lequel Siemens s'engage gentiment à rester au même niveau dans le capital. Hier, nous avons auditionné Martin Bouygues. Si d'aventure la participation de Bouygues, dont l'État n'a pas finalement pas voulu, revenait à Siemens, ce groupe aurait 66,66 % du capital, c'est-à-dire le contrôle. Inutile de dire que l'alliance entre égaux, que l'on nous vend, aurait à peu près la même valeur que celle qui devait unir Alstom à GE. Les discours politiques de l'époque font tristement sourire.

Avez-vous eu des discussions avec Bouygues, comme vous en aviez les moyens dans le cadre de ce contrat de prêt d'actions ? Vous avez décidé de ne pas racheter les actions détenues par Bouygues, mais avez-vous discuté avec ses dirigeants pour savoir ce qu'ils avaient l'intention d'en faire ?

D'après vos dires, l'État a réduit de quatre à trois le nombre des secteurs prioritaires sur lesquels l'APE doit concentrer ses prises de participation. En conséquence, certaines entreprises qui gèrent des infrastructures portuaires ou aéroportuaires correspondent un peu moins au coeur de cible alors que ce secteur représente environ 25 % de votre portefeuille en nombre, soit vingt-cinq entreprises sur une petite centaine. Est-ce que cela signifie que vous pouvez vous orienter vers un désengagement total de ce secteur dont ADP est l'un des fleurons ?

Vous avez évoqué les moyens limités de l'État comme une donnée à prendre en compte pour l'avenir. Dans ce contexte, pensez-vous qu'il est quand même utile que l'État se dote de leviers non capitalistiques pour intervenir dans la vie économique ? À cet égard, le renforcement de la législation sur le contrôle des investissements étrangers en France (IEF) – pour ne pas parler du décret Montebourg – ne pourrait-il pas constituer un élément utile, concourant à ces leviers ?

On observe que l'État est désormais obligé de vendre pour acheter. Est-ce seulement sous la pression budgétaire ou faut-il y voir aussi la conséquence d'une contrainte européenne ? Depuis Maastricht, il me semble que l'État ne peut plus faire croître le montant global de ses participations. L'APE subit-elle une contrainte européenne particulière dans ce domaine ?

Avant de répondre à votre première question concernant l'avenir du capital de la nouvelle entité Alstom, je voudrais revenir aux engagements pris par Siemens et qui valent jusqu'à l'hiver 2022-2023, c'est-à-dire quatre ans après le closing. La nouveauté réside dans l'existence d'un comité de suivi où l'État est présent. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a indiqué qu'il prendrait la présidence de ce comité qui va se réunir pour la première fois avant la fin du mois. Les organisations syndicales allemandes et françaises de Siemens et d'Alstom participent à ce comité de suivi qui aura ainsi – autre nouveauté par rapport aux pratiques antérieures – un rôle permanent d'alerte si les engagements formalisés par Siemens ne sont pas tenus. Autre moyen de s'assurer du respect des engagements : trois administrateurs français indépendants, en dehors du directeur général français, siégeront au conseil de la nouvelle Alstom. Ce dispositif est plus fort, me semble-t-il, que ceux qui ont pu être montés dans le passé.

Faut-il renforcer la législation sur les IEF ou les actions spécifiques, les deux leviers qui existent en dehors d'une prise de participation importante au capital ? Ma réponse est oui. Le décret sur les IEF, qui a été amendé en 2014, élargit la portée de l'autorisation de l'État pour des prises de contrôle d'entreprises françaises par des entreprises étrangères. Il est important que l'application des engagements pris dans le cadre du décret IEF soit confortée. Je suppose que c'est l'une des préoccupations qui seront traduites dans la législation mais je laisse le ministre s'exprimer sur cette question.

La législation actuelle permet d'avoir des actions spécifiques dans les entreprises dans lesquelles l'État est actionnaire, mais elles ne peuvent être déclenchées qu'en cas de franchissement de seuil à la baisse très significatif. Je préconiserais d'accroître le pouvoir de ces actions spécifiques dans les domaines qui relèvent de la souveraineté – sécurité, défense – qui ne recoupent pas ceux des IEF.

Ces deux instruments doivent pouvoir être renforcés et la question de ce renforcement fait partie du débat tout à fait légitime mené dans votre commission.

Je reviens au capital de la nouvelle entité Alstom et aux actions détenues par le groupe Bouygues. Pendant une période limitée, le groupe Bouygues reste au capital, en vertu d'une clause de maintien. Il deviendra un actionnaire normal du nouvel ensemble sans obligation de rester durablement au capital. Par le passé, il n'avait pas non plus l'obligation de se maintenir au capital d'Alstom, au point d'avoir proposé une option de cession de ses titres.

S'agissant du secteur portuaire et aéroportuaire, vous avez raison de souligner que la plupart de ces infrastructures sont des établissements publics. En 2016, les aéroports de Lyon et de Nice ont été privatisés et, en 2016, le capital de celui de Toulous a été ouvert minoritairement à un actionnaire privé. Dans ce type d'activité, nous considérons que l'État, en sa qualité de régulateur, a tous les leviers en main pour faire en sorte que les missions de service public aéroportuaire soient totalement assurées. La direction générale de l'aviation civile (DGAC) fixe le cahier des charges qui s'impose aux opérateurs, quel que soit leur actionnariat. Elle délivre les slots disponibles pour les compagnies aériennes sur ces plateformes aéroportuaires. La DGAC fixe les conditions d'exploitation – horaires d'ouverture, objectifs de qualité de service et autres – par le biais des contrats de régulation économique (CRE), les contrats pluriannuels de performance des aéroports. Le ministère de l'intérieur maîtrise tout ce qui relève des dispositifs de sûreté qui s'imposent aux exploitants aéroportuaires. Le bon exercice du service public ne dépend donc pas de la détention du capital de ces entreprises par l'État.

L'État est-il obligé de vendre pour acheter ? Non. La seule contrainte, qui n'est pas négligeable, est que le compte d'affectation spéciale, à partir duquel nous faisons toutes nos opérations de cession et d'investissement, ne peut jamais être à découvert, fort heureusement. Pour réaliser un investissement, il faut que ce compte dispose des fonds disponibles. Or, nous sommes le seul gestionnaire d'actifs – publics et privés – qui ne dispose pas des dividendes venant des participations gérées. En application de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), adoptée par le Parlement en 2002, les dividendes de nos participations sont versés directement au budget général de l'État. Aucune règle européenne ne nous impose un niveau de participation.

Merci, monsieur Vial, pour votre exposé complet. J'avais une remarque et deux questions.

La remarque m'est inspirée par les réactions concernant les banques d'affaires. Au cours de nos auditions, on peut parfois donner le sentiment que la politique industrielle de notre pays serait, en fait, conduite et motivée par les banques d'affaires. Or, d'audition en audition, et la vôtre le confirme aujourd'hui, un certain consensus commence à émerger sur le fait qu'il n'y avait pas une quantité d'autres solutions pour Alstom. Le groupe Alstom était-il viable tout seul à l'époque ? Peu de gens répondent par l'affirmative. Je ne voudrais pas que l'on laisse penser que la politique de fusions-acquisitions n'est menée que par les banques d'affaires. C'est un peu comme si vous engueuliez le curé qui est en train de marier deux personnes consentantes. Je voudrais qu'on évite de prendre les banques d'affaires comme bouc émissaire. Non pas que j'aie un intérêt dans l'histoire, mais parce que l'on commence à entendre, d'audition en audition, que les solutions de rechange aux fusions Alstom-GE et Alstom-Siemens étaient inexistantes. Nous l'avons entendu encore hier de la part de M. Bouygues.

Ma première question concerne les études et les conseils. Nous aimerions avoir le détail des études des cabinets Roland Berger et AT Kearney. Qui les a commandées ? À quelle date ? Combien ont-elles coûté ? Combien de jours de mission ont-elles totalisé ? Quelles étaient les parties prenantes ? Ces études soulèvent de vraies questions de transparence. Il règne une sorte d'opacité autour de la commande de ces études et nous avons du mal à obtenir des informations. Si vous pouviez nous aider, cela nous serait utile.

Ma deuxième question concerne l'étude intitulée L'impossible État actionnaire ? rédigée par David Azéma – que nous avons reçu – pour l'Institut Montaigne. Dans le passage qu'il consacre à « la protection d'intérêts stratégiques contre la mainmise de puissances étrangères », l'auteur explique : « C'est typiquement la logique qui préside, en affichage, au maintien de participations publiques au sein d'Airbus, de Thales, de DCNS, de STM ou encore de Safran. Pourtant des contre-exemples existent d'entreprises françaises tout aussi essentielles pour notre défense et notre sécurité nationales, comme Dassault Aviation ou ATOS depuis le rachat de Bull, où l'État n'a pratiquement aucun poids au capital. On notera également que de nombreux États, au premier rang desquels nos plus importants alliés au sein de l'Orgnisation du Traité de l'Atlantique nord (OTAN) – les États-Unis et la Grande-Bretagne –, ne jugent absolument pas nécessaire d'être au capital de leurs fournisseurs militaires. Dans ce domaine, le renforcement du dispositif législatif et réglementaire existant, et son élévation au niveau européen pour éviter le soupçon de protectionnisme entre États membres, ne conduiraient pas à renoncer à toute action vis-à-vis des États tiers. Le recours à la batterie d'instruments utilisés par l'exécutif américain, comme le recours à des proxy boards, serait aussi efficace que la détention de capital. »

Partagez-vous cette remarque sur les limites de l'État actionnaire quand il s'agit de protéger les intérêts stratégiques ? N'a-t-on pas un peu trop tendance, en France, à considérer que participation vaut contrôle, alors qu'en réalité d'autres instruments sont parfois tout aussi – voire plus – efficaces et sont employés par nos partenaires commerciaux, y compris dans des domaines militaires ?

Nous allons vous fournir tous les éléments relatifs aux contrats passés avec Roland Berger et AT Kearney. Votre commission a été destinataire de ces études, mais votre question porte sur les conditions dans lesquelles elles ont été commandées et les modalités de leur utilisation.

Quoi qu'il en soit, je tiens à vous assurer qu'il n'y a pas de pratiques secrètes. Si secret il y a, il est lié au fait que nous ne voulons pas avoir une quelconque influence sur les cours de bourse des sociétés concernées. Au passage, je signale que notre position dans la gouvernance d'entreprises – ce qui n'était pas le cas pour Alstom à cette époque –, nous place en position d'initiés et nous empêche de réaliser certaines opérations. Nous sommes extrêmement pointilleux sur nos responsabilités d'acteur de marché. En ce qui concerne Alstom, à partir du moment où nous avons eu connaissance du rapprochement avec Siemens à l'été 2017 nous ne pouvions plus lever d'option jusqu'à ce que l'information soit rendue publique.

Je partage votre point de vue sur le rôle des conseils. Fort heureusement, l'APE ne suit pas forcément les conseils qui lui sont prodigués. Dans certains cas, nous les suivons parce que nous les trouvons pertinents ; dans d'autres, nous pouvons avoir d'autres considérations et une vision stratégique différente de celle qui nous est proposée. Les banques d'affaires viennent souvent nous proposer, des opérations de rapprochement dans lesquelles elles sont impliquées. Dans nombre de cas, nous rejetons ces propositions, considérant qu'elles ne présentent pas d'intérêt en tant qu'actionnaire.

Quel levier peut utiliser l'État pour peser sur les entreprises qu'il juge stratégiques, pour empêcher des opérations hostiles qui pourraient aboutir au transfert à l'étranger d'emplois et de centres de décision ou de recherche de grandes entreprises françaises, même si ces dernières peuvent avoir une présence internationale importante ?

La comparaison avec les États-Unis est très intéressante mais le président américain n'a pas, au-dessus de lui, une instance équivalente à la commission européenne. Il vient d'empêcher l'acquisition de Qualcomm par Broadcom sans en référer à qui que ce soit. Lorsque l'État français veut empêcher une opération engagée par un groupe étranger, ce qui est extrêmement rare, il doit agir dans le cadre du décret sur les IEF et dans le respect des directives européennes. D'ailleurs, la réglementation elle-même ne se fait que dans le cadre de directives européennes.

Il est pertinent de dire que la Commission européenne doit appliquer les règles de la concurrence aux bornes de l'Union. Un mouvement se dessine en ce sens, que je vous laisse le soin d'apprécier. Souvenez-vous comment, il y a quelques années, la Commission avait empêché Schneider de fusionner avec Legrand. Il serait quand même paradoxal d'empêcher la création de grands champions européens, tout en laissant de grands champions américains, chinois ou indiens faire leurs emplettes ici sans avoir à respecter la même contrainte concernant la concentration sur le territoire européen. La prise de conscience est lente, et la question ne sera sans doute pas traitée avant l'arrivée de la prochaine Commission. Il est probable qu'aucune mesure opérationnelle n'interviendra en 2018. Pourtant, l'échelon européen est le bon niveau pour accroître la protection.

Il est exclu de fermer le marché français de l'industrie, des services ou de la banque, au contraire, mais il s'agit de ne pas être naïf. Certains fonds d'investissement anglo-saxons ont une puissance de feu équivalente à une ou deux fois le PIB français. Il faut préserver une attractivité absolument indispensable tout en veillant à la bonne promotion des intérêts économiques français et européens.

Quelles sont les limites de l'État actionnaire quand il s'agit de protéger les intérêts stratégiques ? Il ne faut pas surestimer le poids de l'État lorsqu'il est actionnaire à 15 % ou 20 % d'une entreprise. Il ne faut pas le sous-estimer non plus : s'il est le premier actionnaire, il est, par définition, l'actionnaire de référence de l'entreprise et il lui offre beaucoup de tranquillité par rapport à des opérations hostiles. À titre d'exemple, je citerais l'attaque lancée à l'automne dernier par le fonds activiste britannique The Children Investment Fund (TCI) sur le groupe Safran dont il était actionnaire. Critiquant le projet de rachat de Zodiac Aerospace par Safran, TCI a agité diverses menaces relatives à l'équipe de direction de Safran . Signalons au passage que les fonds activistes apprécient les scissions qui leur permettent d'essayer de tirer le maximum de ce que l'on appelle la somme des parties. Si l'État n'avait pas été là avec les salariés – qui pèsent aussi de façon importante –, je ne sais pas jusqu'où aurait pu aller cette attaque de TCI. Même quand il ne dispose pas d'une minorité de blocage, l'État actionnaire peut apparaître comme un élément de stabilité.

Il y a cependant d'autres leviers : la législation sur les IEF ; la golden share dans les cas très particuliers relevant de la sécurité ou de la défense nationale. Nous devons aussi créer d'autres procédures au plan européen pour nous donner plus de marge de manoeuvre dans ce domaine.

Je voudrais vous faire passer de l'air ou du fer à la route, en vous interrogeant sur la filière automobile, l'un de ces fleurons de notre industrie que cette commission d'enquête voudrait protéger. J'aimerais, en particulier, avoir votre éclairage sur Renault.

Il y a quelques semaines, nous avons reçu M. Carlos Ghosn que j'ai interrogé notamment sur l'accélération du rapprochement de Renault avec Nissan et Mitsubishi d'ici 2022, dont il avait fait état. De son côté, le ministre de l'économie a annoncé récemment qu'il n'était pas question que l'État français cède ses parts. Or j'ai constaté que l'APE avait cédé 5 % de ses actions dans Renault. Rappelons que Nissan détient 15 % du capital de Renault et qu'il n'a pas de droit de vote. Cependant, si Nissan parvenait à obtenir 25 % du capital, il aurait des droits de vote. Pouvez-vous nous éclairer sur les raisons de cette cession d'actions et sur la présence future de l'État au capital de Renault ?

Ma question s'inscrit dans la continuité de celle de mon collègue Dive. Comment peut-on maintenir le savoir-faire des sous-traitants des groupes dans lesquels l'État est actionnaire ? Quand l'État se désengage, avons-nous les moyens de protéger ces sous-traitants ? Avons-nous des rapports et des données chiffrées objectives sur les conséquences d'un tel désengagement sur le tissu industriel ? Si ce n'est pas le cas, comment organiser cette veille ? Si c'est le cas, existe-t-il des dispositifs bien concrets pour accompagner l'écosystème autour des entreprises dont l'État actionnaire veut se désengager afin de protéger nos petits fleurons, comme j'aime les appeler ?

J'aimerais savoir quel processus est en place pour prendre les décisions concernant l'avenir des participations l'État et les autorisations d'investissement des sociétés étrangères ? Prenons le cas du groupe ADP qui sera bientôt privatisé : pouvez-vous nous décrire le processus en place ou revenir sur des exemples antérieurs comme celui de Peugeot ?

J'aimerais revenir sur votre doctrine en matière d'investissements, dont vous avez dit qu'elle avait évolué. À l'occasion de ce changement de doctrine, avez-vous décidé de prendre en compte, comme critère d'intervention, la prévention de problèmes que pourraient traverser de grandes entreprises industrielles françaises, quel que soit leur secteur d'activité ? À vous entendre, j'ai plutôt eu l'impression que vous n'interveniez qu'en cas de franchissements de seuil important à la baisse dans des entreprises appartenant aux domaines que vous avez cités.

Monsieur Dive, l'État a acquis 4,7 % du capital Renault au printemps 2015 pour pouvoir disposer de la minorité de blocage lors de l'assemblée générale, et s'opposer ainsi à une résolution du conseil administration visant à ne pas tenir compte des droits de vote doubles. En vertu d'une disposition adoptée l'année précédente, les actions détenues depuis plus de deux ans possèdent un droit de vote double. S'il obtient l'aval de l'assemblée générale, le conseil d'administration peut cependant refuser d'appliquer cette disposition.

L'APE et le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, avaient indiqué à la direction et au conseil d'administration de Renault qu'il était impossible que la loi votée un an auparavant ne s'applique pas à l'une des grandes participations historiques de l'État. La direction et le conseil d'administration de Renault n'ayant pas donné suite à cette demande, l'État avait augmenté le niveau de sa participation. Le ministre de l'économie avait alors indiqué qu'il s'agissait d'une montée transitoire, n'ayant d'autre but que de faire respecter les droits de vote doubles.

Au cours de l'été et de l'automne 2015, des négociations ont eu lieu entre l'État, votre serviteur et le vice-président de Nissan, à propos du plafonnement de l'utilisation des droits de vote doubles détenus par l'État. Nissan considérait que ces droits de vote représentaient un risque – non avéré de notre point de vue – d'intervention indirecte de l'État français chez lui. La négociation visait aussi à stabiliser les accords signés en 2002 entre Renault et Nissan. Aux termes d'accords formellement signés début 2016, nous avions indiqué à nouveau que nous allions ramener la participation de l'État à son niveau initial de 15 %.

La cession des titres a pris plus de temps que prévu pour deux raisons principales. Tout d'abord, le cours de l'action de Renault a connu des fortunes diverses pendant une période assez prolongée, et nous ne voulions pas que la vente des titres entraîne une moins-value. Ensuite, certaines opérations nous ont placés dans une position d'initiés, nous interdisant d'intervenir sur les actions. À l'automne dernier, une fois ces deux contraintes levées, nous avons cédé ces titres – 4,7 % du capital – en réalisant une légère plus-value par rapport à notre prix de revient, et nous sommes revenus à notre participation initiale de 15 %.

Aux termes des négociations menées avec Nissan et le conseil d'administration de Renault à l'automne 2015, nous avons gardé la capacité d'utiliser nos droits de vote doubles lors des assemblées générales extraordinaires, ce qui nous assure une minorité de blocage effective. Rien ne peut se faire sur le capital de Renault sans que l'État ne donne son accord.

Il a donc les moyens de s'opposer à une opération qu'il désapprouverait.

Qu'en est-il des relations avec Nissan ? Renault détient 43 % de Nissan. Une reconfiguration de capital substantielle – une baisse de la participation de Renault dans Nissan et une hausse de celle de Nissan dans Renault – aurait entraîné une activation des droits de vote de Nissan dans Renault. Ce n'est pas à l'ordre du jour.

Même sans baisse de Renault dans Nissan, cela ne pourrait-il pas être le cas en application du droit japonais ?

C'est le droit français qui s'applique. Dans le cas de participations croisées, c'est la participation la plus faible qui voit ses droits de vote inactivés. Il faudrait donc que la participation de Renault dans Nissan arrive à peu près au même niveau que celle de Nissan dans Renault pour que les droits de vote de Nissan soient activés. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Le cabinet du ministre a démenti une rumeur de marché aussi fausse que surprenante : non, l'État n'a pas l'intention de céder ses 15 % dans Renault à Nissan.

Vous avez raison, madame El Haïry, il ne faut pas oublier les sous-traitants lors de ces opérations de rapprochement, de fusion, d'acquisition. La valeur des grands groupes doit beaucoup à la qualité des produits, à la productivité et à la réactivité de ces sous-traitants. Pour prendre l'exemple de Siemens, l'accord prévoit que le recours aux sous-traitants français ne soit pas modifié de manière substantielle. C'était l'une de nos exigences pendant les discussions avec Siemens.

Vous avez auditionné Pascal Faure, qui intervient pour la direction générale des entreprises (DGE) dans des opérations concernant des entreprises dont l'État n'est pas actionnaire. Pour la DGE comme pour nous, le tissu de sous-traitants est une préoccupation permanente. Dans le cadre des accords qui interviennent à la suite de ces opérations, il faut réaffirmer le rôle et la protection des sous-traitants. Ce n'est pas toujours facile parce que les entreprises ne peuvent pas engager leur politique d'achats ad vitam aeternam.

Madame Pouzyreff, nous avons déjà évoqué les prises de participation de sociétés étrangères, l'utilité du décret sur les IEF et des golden shares. En ce qui concerne ADP, je répète que je ne peux pas répondre puisque le Gouvernement n'a encore rien décidé. Quand des décisions seront prises, elles seront rendues publiques et soumises à votre assemblée.

S'agissant de PSA, lorsque l'opération de sauvetage a été réalisée en 2014, un accord a permis de faire entrer le chinois Dongfeng dans le capital aux côtés de Bouygues et de l'État. Aux termes de cet accord, l'actionnaire chinois ne peut pas prendre seul une initiative actionnariale. À moins d'une rupture du pacte d'actionnaires, il ne peut pas y avoir de prise de contrôle de PSA par Dongfeng. L'entrée de Dongfeng au capital visait à ouvrir le marché chinois au groupe PSA. L'entrée de Delta Air Lines et de China Eastern dans le capital d'Air France-KLM répondait au même genre de préoccupation. Les accords signés à ces occasions prévoient le plus souvent des clauses de standstill et de lockup, qui permettent de figer la participation au capital des nouveaux actionnaires étrangers pendant une durée importante. Dans le cas de PSA, il ne s'agit pas d'une prise de contrôle relevant du décret sur les IEF.

En fait, ma question portait sur l'organisation mise en place, de façon très concrète, par l'APE, Bercy et les différents partenaires, en matière d'information, de communication, etc.

Pour les entreprises dont l'État est actionnaire, l'APE intervient au premier chef. La direction générale du Trésor intervient au titre de l'application du décret sur les IEF. La DGE peut intervenir en application du décret sur les IEF mais aussi lorsque nous voulons avoir une vision industrielle plus large. L'APE, la direction générale du Trésor et la DGE rendent compte au ministre de l'économie et des finances. Il peut arriver que les trois directions n'aient pas une position identique sur un même dossier. Dans ce cas, le ministre et le Gouvernement procèdent à un arbitrage. Dans la mesure du possible, nous essayons de bien prendre en compte les préoccupations des uns et des autres. L'APE intègre assez spontanément les contraintes ou les préoccupations de la direction générale du Trésor, ce qui n'exclut pas l'existence de positions différentes qui doivent être arbitrées par le ministre.

Un peu moins de 150 millions d'euros : très exactement 131 M€ en 2016, 132 M€ en 2017

C'est l'ordre de grandeur que j'avais.

Il me reste à vous remercier pour la qualité et la précision de vos réponses.

La séance est levée à onze heures trente.

Membres présents ou excusés

Réunion du jeudi 15 mars 2018 à 9 h 45

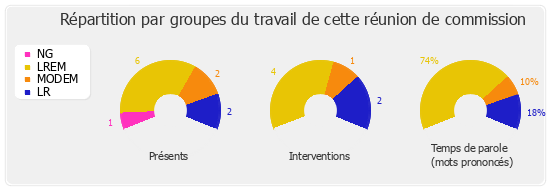

Présents. - M. Damien Adam, Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Dominique David, M. Julien Dive, M. Bruno Duvergé, Mme Sarah El Haïry, M. Éric Girardin, M. Guillaume Kasbarian, M. Olivier Marleix, Mme Natalia Pouzyreff, M. Denis Sommer

Excusé. - Mme Aude Bono-Vandorme