Commission d'enquête sur l'égal accès aux soins des français sur l'ensemble du territoire et sur l'efficacité des politiques publiques mises en œuvre pour lutter contre la désertification médicale en milieux rural et urbain

Réunion du mercredi 25 avril 2018 à 10h30

Résumé de la réunion

La réunion

Mercredi 25 avril 2018

La séance est ouverte à dix heures trente.

Présidence de M. Alexandre Freschi, président de la commission d'enquête

————

La commission d'enquête procède à l'audition du Pr Patrice Queneau et du Pr Yves de Prost de l'Académie nationale de médecine.

Mes chers collègues, nous procédons à l'audition de l'Académie nationale de médecine représentée par les professeurs Patrice Queneau et Yves de Prost.

Nous avons décidé de rendre nos auditions publiques. Elles sont ouvertes à la presse et diffusées en direct sur le site internet de l'Assemblée nationale, sur lequel elles peuvent ensuite être visionnées.

L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez lever la main droite et dire : « Je le jure ».

M. Queneau et M. de Prost prêtent successivement serment.

Le sujet sur lequel vous travaillez nous préoccupe beaucoup. La situation est grave, je dirais même que, dans certains domaines, elle est tragique. Les déserts médicaux sont un problème très préoccupant dans certaines régions rurales, en périphérie des villes, mais aussi en zones urbaines – je pense en particulier aux villes moyennes. De très nombreux secteurs sont concernés. Il y a de véritables urgences, mais il est indispensable d'effectuer une photographie de la situation, et d'actualiser en permanence cet état des lieux.

Il est donc nécessaire de prendre des mesures aussi bien à court qu'à moyen ou long terme.

À court terme, il faut saluer, encourager et développer toutes les mesures incitatives actuelles, mais elles ne suffisent pas. Il faut aller au-delà.

Il faut inciter fortement à des regroupements pour la formation de cabinets pluridisciplinaires. Ils devront aussi parfois être pluridisciplinaires et universitaires, car on doit pouvoir y fixer des maîtres de stages. Je suis provincial – j'ai été pendant dix-huit ans et demi le doyen de la faculté de médecine de Saint-Étienne – et, avec l'un de mes amis, médecin généraliste retraité, de Haute-Savoie, nous avons récemment publié un ouvrage intitulé : Sauver le médecin généraliste. Cela nous a permis de recueillir de nombreux témoignages. Je peux vous citer de très nombreux cas dans lesquels on a frôlé la catastrophe : la pharmacie et le cabinet médical fermaient dans des villages en déshérence. Je pense, par exemple, à Usson-en-Forez, aux confins du département de la Loire, près de la Haute-Loire où les deux médecins en exercice ont cessé leur activité – du jour au lendemain pour l'un d'eux. Le dialogue efficace entre l'agence régionale de santé (ARS), le préfet, et le président et le doyen de l'université a permis de faire rapidement appel à un étudiant qui devait effectuer son dernier stage de troisième année de spécialité de médecine générale, encadré par les médecins de la région. Ce garçon a pris goût au lieu et au métier, et il a même fait venir un ami. En quelques semaines, là où on était passé de deux médecins à plus aucun, on a retrouvé deux médecins. Cet exemple montre l'importance des connexions administratives : il faut une chaîne administrative pour préserver la chaîne de soins. J'ajoute que, finalement, à Usson-en-Forez, ils ont même pu constituer une maison de santé pluridisciplinaire en récupérant une infirmière et, bien sûr, des internes.

Il est capital que les internes soient ainsi mis en situation : c'est utile pour leur formation, et cela leur permet de découvrir un mode d'exercice qui pourra les intéresser.

Comme Claude de Bourguignon, avec qui j'ai écrit l'ouvrage que je citais, j'estime qu'il y a un devoir de soigner. La France doit soigner les patients là où il n'y a plus de médecins. Les études de médecine ont été, dans l'immense majorité de cas, financées par l'État. Cependant, avec le Conseil de l'Ordre, nous sommes nettement défavorables à une obligation d'installation en zone sous-dotée pour les derniers classés de l'internat – ce serait contre-productif.

Je suis en revanche très favorable à la mise en place de mesures contraignantes collectives, gérées par l'ARS, sous la forme d'un système de consultations avancées ou délocalisées, dans le cadre de missions territoriales qui engagent une contribution des médecins de la région – médecins libéraux, médecins salariés, médecins hospitaliers. Il faut imaginer un système à la fois contraignant et relativement souple, avec des contributions mutualisées, qui permettent de ne pas laisser vacant un cabinet médical indispensable. Sur ce niveau de contrainte, Claude de Bourguignon et moi sommes d'accord.

Il ne faut pas non plus négliger la question du prix de la consultation, ni celle des visites à domicile.

Moi qui suis un vieux clinicien, j'ai toujours plaidé, et depuis très longtemps, y compris dans mes précédents livres, comme Le malade n'est pas un numéro !, pour que la tarification prenne en compte les consultations complexes. C'est chose faite depuis la convention de 2017, même si cela mérite d'être mieux expliqué.

Quant aux visites à domicile, elles sont capitales. On évoque souvent les abus, mais le médecin qui connaît bien sa clientèle sait parfaitement les limiter.

Cette connaissance permet que la médecine générale constitue d'ailleurs un facteur majeur de la diminution du recours aux urgences. J'ai retrouvé une étude anglaise effectuée pendant trois ans, qui montre une baisse de 20 % à 30 % de la fréquentation des urgences lorsque la population est suivie par un médecin généraliste – surtout si c'est le même praticien sur la durée.

J'en viens au moyen terme en m'exprimant surtout en tant qu'ancien doyen.

Il faut supprimer la première année commune aux études de santé (PACES). Je ne veux pas supprimer la sélection, je veux seulement qu'elle soit davantage médicalisée. Cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas faire de sciences fondamentales, mais que, dès la première année, l'étudiant apprendra un peu de sémiologie médicale – même s'il ne devient pas médecin, il pourra dépister un début d'accident ischémique d'un membre de sa famille… Il faut absolument éviter que les étudiants de première année aient l'impression d'être dans un cursus un peu « surréaliste » dans lequel on leur parle de sujets n'ayant qu'un rapport assez lointain avec le corps, la santé et leurs dysfonctionnements. Je ne dis pas cela contre les mathématiques – mon père était polytechnicien, et j'ai fait math-sup –, mais il faut aller vers plus de médicalisation.

Comme au Québec, en Allemagne et à Angers, nous devrions mettre en place une admissibilité et des épreuves orales permettant de juger de la personnalité et de la motivation des candidats. Sur cent postes, soixante-six sont attribués dès l'admission, et trente-quatre après les épreuves orales. Il ne s'agit pas de tout révolutionner, mais de médicaliser et de tester la motivation.

Je propose aussi de renforcer les stages cliniques, qui sont essentiels pour les médecins généralistes. Tous les étudiants de deuxième cycle, même ceux qui savent qu'ils veulent devenir cardiologues ou neurochirurgiens, doivent connaître la médecine générale ou la médecine libérale des praticiens en gynécologie ou autres disciplines sous-dotées. Ce passage par la médecine extrahospitalière en deuxième cycle permet de comprendre et de vivre ce type de médecine.

Faut-il augmenter le numerus clausus ? Ma réponse est « discrètement positive ». Il ne s'agit pas de multiplier les places par deux, ou par un et demi, mais il serait utile d'en proposer un peu plus.

Il y a 8 000 places au concours, et on a besoin de 3 500 médecins généralistes. Sur ces 3 500, finalement combien d'étudiants exerceront volontairement ?

1 000 ou 1 500. Après le concours, j'ai souvent constaté que la médecine générale n'attirait pas. J'ai par exemple interrogé une centaine d'étudiants qui visitaient l'Académie de médecine après avoir réussi le concours. « Surtout pas la médecine générale » semblait être la réponse la plus répandue. Il faut motiver les jeunes pour qu'ils aillent vers un métier exigeant et difficile.

Sur les 3 500 postes de médecine générale actuellement ouverts, un sur deux sera pris par quelqu'un qui n'exercera pas la médecine générale : il n'exercera pas du tout, il exercera comme médecin du sport, journaliste ou homéopathe, par exemple, ou il effectuera des remplacements. Finalement, seul un diplômé sur deux s'installera comme vrai généraliste à l'issue de son troisième cycle.

Concernant les médecins étrangers, l'académie de médecine a pris une position sur l'épreuve classante nationale (ECN). Il ne s'agit ni d'un concours ni d'un examen, puisqu'on peut la réussir avec zéro, et être nommé interne – éventuellement sans parler français – en étant payé pendant quatre ans. Nous parlons de gens qui seront internes de garde et dont le niveau n'a jamais été vérifié ! L'Académie de médecine a émis sur ce sujet une proposition pour laquelle je me suis énormément battu. En remplacement de l'ancien certificat de synthèse clinique et thérapeutique (CSCT), les ministres ont mis en place le certificat de compétences cliniques (CCC), qui est assez comparable. Il faut qu'il soit passé par tous les étudiants ayant effectué leurs études en France, qu'ils soient français ou étrangers. Nous demandons que ce même niveau soit un préalable à l'inscription en troisième cycle pour tous les étudiants venant d'ailleurs, qu'ils soient étrangers ou français – beaucoup de Français reviennent de l'étranger soit qu'ils aient d'abord échoué au concours en France, soit qu'ils se soient dit : « Inutile de le passer ici, je vais tout de suite à Bucarest ou à Athènes, et je reviens ensuite, c'est dans la poche… »

Avec mon ami Claude de Bourguignon, dans Sauver le médecin généraliste, nous estimions que si nous étions dans l'impasse – et nous y sommes –, il faudrait proposer, en plus des contrats d'engagement à devenir médecin généraliste – leur succès est relatif mais il s'agit d'une solution qu'il ne faut pas négliger –, d'instaurer, dès le concours, un quota de places destinées à la médecine générale, ou éventuellement à d'autres disciplines fortement sous-dotées. Ce devrait être un concours de spécialité, encore plus médicalisé que le concours classique. Je vois bien les inconvénients de cette solution : la décision doit être précoce, certains commencent à parler de « sous-concours »…. Je n'en sais rien, je n'en suis pas sûr, mais ce que je sais, c'est que nous avons besoin de gamins et des gamines motivés, alors que beaucoup d'entre eux échouent à la PACES alors qu'ils sont d'excellents candidats. Nous pourrions en tout cas mettre en place une expérimentation en ce sens.

La lutte contre la désertification médicale s'inscrit dans un problème beaucoup plus vaste. Elle pose non seulement la question de toute la réorganisation de la médecine en ambulatoire, mais elle dépasse aussi totalement le champ médical.

Je ne reviens pas sur la baisse avérée du nombre et des vocations de médecins généralistes, voire de médecins spécialistes. Je passe aussi sur ce qui motive le choix des jeunes, mais je retiens un élément.

Lorsque j'ai commencé la médecine, je l'ai apprise en faisant des remplacements. Lorsque l'on était interne, on faisait des remplacements de médecine générale. C'était absolument formidable, et c'est là que nous apprenions la médecine. Il s'agissait d'un début fondamental. Aujourd'hui, c'est impossible : la quantité de connaissances nécessaires pour faire de la médecine, en particulier de la médecine générale ou interne, est telle qu'une personne seule ne peut y parvenir. Les jeunes le sentent très bien, et ce facteur s'ajoute à de nombreux autres – l'élément financier n'est que l'un d'eux, et la plupart concernent tous les secteurs de notre société.

Il n'y a pas de véritable désert médical pris isolement. Il n'y a un désert médical que lorsqu'il y a déjà un désert total : les commerçants ont disparu, il n'y a plus de pharmacie ou de poste… Il ne faut pas traiter le problème de la désertification médicale sans prendre le problème globalement.

La mauvaise répartition de l'offre médicale touche tout le monde. On pense souvent au milieu rural, bien entendu, mais il y a aussi les banlieues et Paris. J'exerce à Paris, je travaille à l'hôpital Necker depuis longtemps : je ne sais pas que répondre aux nombreux patients ou aux membres de ma famille qui me demandent les coordonnées d'un bon généraliste dans le 7e arrondissement. Vous n'en trouvez plus, ce qui s'explique par la pyramide des âges. Il ne faut donc pas penser seulement au milieu rural, le problème est beaucoup plus grave.

Il faut une réorganisation absolument globale de la médecine et de la médecine générale. Le médecin généraliste isolé, le médecin de famille, ça n'existe plus, et ça n'existera plus, pour plein de raisons qu'on pourra détailler. Il faut donc favoriser toutes les autres solutions. L'une d'entre elles réside dans l'ouverture de maisons médicales. Vous en avez déjà parlé. Il est évident qu'il faut les favoriser. Certaines sont énormes, en particulier dans le nord de la France, dans des bâtiments immenses. Les médecins y sont entourés de professionnels paramédicaux : infirmières, kinésithérapeutes…

En effet, la solution n'est pas tellement d'augmenter le nombre de médecins, mais plutôt celui des professionnels paramédicaux qui les aident. Je crois qu'on fait souvent erreur sur cette question, en particulier lorsque l'on parle d'élever le numerus clausus. Il faut avant tout favoriser les professions paramédicales. Au terme d'« infirmière sur poste avancé », je préfère celui d'« infirmière clinicienne ». Nous avons évoqué ce sujet à l'Académie et avec la direction compétente du ministère : il est clair que nous cherchons une aide pour le médecin généraliste plus qu'un poste « avancé ».

Il faut évidemment aussi modifier et adapter le cursus médical. Les stages en ville doivent être beaucoup plus nombreux et effectués plus précocement. Nous, nous avons appris en faisant nos premiers remplacements, alors que nous avions déjà été internes : c'était beaucoup trop tardif. Je vous invite à lire le rapport que la mission de concertation dirigée par Mme Élisabeth Hubert a consacré, en 2010, à la médecine de proximité. Il montre bien que si l'on veut une bonne organisation de la médecine générale, il est absolument indispensable que les étudiants la connaissent et qu'ils puissent voir comment elle est pratiquée. Cela implique que l'on forme de nombreux maîtres de stage, car il n'y en a pas – ils doivent aussi être motivés financièrement, c'est très important.

Il faut également donner davantage de pouvoirs aux ARS. Le problème n'est pas national : la solution ne tombera pas toute faite de l'avenue de Ségur ou de l'avenue Duquesne. Le problème est régional, il faut donc le confier aux ARS qui ont été créées pour cela à partir de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite « HPST ». Il s'agit de l'un des points essentiels de la gestion du territoire.

Les ARS doivent aussi remplir une autre mission. Si la couverture médicale nationale est très mauvaise, celle du service d'aide médicale urgente (SAMU) est vraiment bonne. Le poste le plus important du SAMU, ce n'est pas celui du docteur Pelloux qui va faire semblant d'aller sur place, c'est le régulateur. L'essentiel, c'est la régulation. C'est à ce poste que l'on place les plus grands du SAMU. La régulation, c'est ce qui manque sur le territoire. La régulation n'existe que pour les urgences cardiaques et respiratoires, pas pour les autres spécialités. Lorsque le médecin est face à une urgence en urologie, en dermatologie ou en gastro-entérologie, il ne sait pas où s'adresser.

À Paris, par exemple, il existe un service d'urgences pour la dermatologie. Vous pouvez interroger les médecins de Paris et de sa banlieue, libéraux, hospitaliers ou autres – je me suis amusé à poser la question à un grand nombre d'entre eux : ils ne savent pas où il se trouve. En cas de réaction cutanée très grave d'un patient, d'un syndrome de Lyell ou d'une maladie bulleuse, le service d'urgences ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre est à Créteil.

Ces notions relèvent de la modulation. Je suis partisan d'une modulation confiée aux ARS : en cas d'urgence, le médecin ou l'infirmière, isolés dans leur « désert », pourraient appeler et obtenir des informations.

Je cite rapidement, avant de conclure, quelques instruments qu'il est indispensable de développer. Je pense évidemment à la télémédecine qui est une question majeure. On travaille aussi, sans aucun résultat, depuis des années, sur le dossier médical : il faut avancer en la matière. Nous devons également promouvoir ce que l'un de mes amis, le professeur Guy Vallencien, appelle les « hubs sanitaires » connectés : ils opéreraient un regroupement, intellectuel plus que physique, de médecins pour assurer la poursuite des soins.

J'estime, pour conclure, que les parlementaires peuvent être très utiles.

Selon moi, ils doivent d'abord favoriser les contacts entre les paramédicaux et les médecins généralistes. Vous pouvez essayer de rassembler les acteurs pour qu'ils avancent ensemble. Vous avez par exemple constaté que l'idée de la création des « infirmières sur poste avancé » a donné lieu à une opposition immédiate du syndicat de certains médecins généralistes. Il y aura toujours des oppositions syndicales, mais vous pouvez contribuer à fluidifier les relations et faire avancer la lutte commune contre les déserts médicaux.

Ensuite, j'en ai déjà parlé, vous devez donner un plus grand rôle aux ARS et soutenir la régionalisation.

Il faut encore que vous favorisiez l'implantation des maisons médicales. Toutes les aides doivent être utilisées pour cela, y compris les aides financières.

Enfin, il faut renforcer la possibilité d'intervention des paramédicaux. Je pense à ce que fait Olivier Lyon-Caen, qui conseille le directeur de l'assurance maladie, en mettant en place un programme destiné à la prise en compte de la psychothérapie et au remboursement des psychothérapeutes. C'est fondamental ! C'est comme cela que l'on fera avancer les choses, et que l'on aidera les professions paramédicales.

Ne pensez-vous pas que, pour rendre la profession plus attractive, il est indispensable de se poser la question de la consultation à 25 euros ? Une revalorisation forte, dans le cadre d'une convention généralisée, ne s'impose-t-elle pas ?

Vous proposez de supprimer la PACES dont l'organisation et les enseignements, assez distants de la médecine, excluent des hommes et des femmes désireux d'embrasser votre profession. Je vous rejoins volontiers, mais, il faut bien ouvrir les vannes. Si l'on veut plus de médecin, il faut bien augmenter le numerus clausus. Si l'on supprime la PACES, on modifie totalement l'organisation de la première année de médecine.

Je rappelle, comme presque à chaque audition, que le nombre d'heures de médecine disponible est inférieur à ce qu'il était il y a vingt ans, alors que la population est plus nombreuse et que la demande de soins est plus forte. Il faut résoudre cette équation. J'entends bien que vous évoquez la mobilisation des paramédicaux, mais je ne suis pas persuadé qu'elle soit possible lorsque l'on connaît le conservatisme assez fort des médecins qui estiment, parce qu'ils sont omnipraticiens – du latin omnis –, qu'ils savent tout faire, qu'ils ont le droit de tout faire et de tout prescrire et qu'une délégation ne peut être accordée que sous leur responsabilité, quand ils veulent, quand ils décident et s'ils contrôlent.

Professeur de Prost, nos visions divergent totalement s'agissant des ARS. Sur le papier, l'idée de « consultations avancées » semble parfaite, mais expliquez-moi comment, dans un territoire frappé de désertification médicale, vous exigerez d'un médecin d'Orléans qu'il aille faire des consultations à 60 kilomètres de chez lui en pleine Sologne alors qu'il ne parvient pas à satisfaire sa propre patientèle ? Sur ce plan, l'ARS est en faillite totale. Je suis pour ma part très déçu par ces préfets sanitaires qui se sont installés dans une sorte de dualité bicéphale à côté des préfets de l'État. Ils sont totalement inopérants alors que l'accès aux soins est essentiel dans notre société – il est même garanti par le préambule de notre Constitution.

J'ai encore en mémoire le discours de la ministre, Mme Agnès Buzyn, qui demandait au mois d'octobre dernier que les ARS organisent ces consultations avancées. Le bilan est édifiant plusieurs mois après : rien ne se passe et rien ne bouge ! Comment ferons-nous alors que nous nous trouvons dans une véritable impasse ?

Ma vision pour l'ARS n'est pas celle que vous décrivez. Il ne s'agit pas d'envoyer le médecin d'Orléans à 60 kilomètres de chez lui. Ce qui m'intéresse, c'est la modulation, c'est la régionalisation. Beaucoup de problèmes rencontrés sont locaux : il ne faut pas les traiter de façon générale. On peut critiquer les ARS et l'organisation en place, ce n'est pas mon problème. Je mets en avant les ARS parce qu'elles existent, et parce que, théoriquement, elles ont le mérite de traiter aussi de l'ambulatoire – contrairement aux anciennes agences régionales de l'hospitalisation (ARH) qui ne s'occupaient que de l'hôpital.

C'est très simple. Premièrement, nous avons le devoir de soigner les patients. Deuxièmement, l'autorité de l'État est déléguée aux ARS. Donc, les ARS doivent mettre en place une chaîne de solidarité. C'est tout ! Pour le reste, je ne suis pas le ministre…

Je ne cherchais pas à vous contredire. La semaine dernière, au conseil régional du Centre-Val de Loire toutes les familles politiques ont voté contre le programme régional de santé présenté par l'ARS. Ça ne marche pas !

J'entends bien ce que vous dites sur la PACES. Votre proposition de créer une filière de médecine générale me semble très intelligente. J'ai aussi entendu que vous souligniez que tout le monde devenait interne, même avec zéro. Vous, vous êtes issus de l'externat, vous avez passé l'internat. Ne pourrait-on revenir au diplôme d'études spécialisées (DES) de médecin généraliste et d'autres spécialités, à bac plus six ou sept, à côté du corps d'internes ? Je réfléchis à voix haute.

Sur cette question de l'entrée en troisième cycle, c'est, en quelque sorte, une question d'honneur par rapport au malade. Les internes ont des responsabilités : ceux qui feront des gardes demain matin doivent connaître la médecine, et parler français.

Qu'attendons-nous d'un interne de première année après six ou sept ans d'études parfois « surréalistes » ? C'est le vieux clinicien qui parle de programmes « surréalistes » – et ne me faites pas dire qu'il ne faut pas comprendre la biologie cellulaire. Dès le deuxième cycle, on doit prévoir de nombreux stages chez le praticien, et des stages hospitaliers.

Comment se passent les concours ? C'est publier ou mourir ! Il faut avant tout présenter un dossier de publications scientifiques. Vous avez enseigné, vous avez soigné des malades : c'est bien, mais bon… Pourtant, enseigner aux étudiants à l'hôpital, en particulier pendant les consultations, qui sont un instrument pédagogique extraordinaire, c'est essentiel. Il faut en tout cas donner aux étudiants un solide niveau de formation clinique.

Nous entendons que les ARS ne marchent pas, et c'est bien pour cela que nous en parlons. C'est parce qu'il faut qu'elles marchent. Elles peuvent s'appeler autrement, mais ce qu'il faut, c'est un support régional.

Si je reprends vos propositions, vous évoquiez la revalorisation des consultations, la nécessité d'un plus grand nombre de maîtres de stage. Vous seriez sans doute d'accord avec nous pour que l'on simplifie les dossiers administratifs qu'ils doivent remplir – au XXIe siècle, dans une société du numérique, cela doit être possible. Vous appelez aussi de vos voeux un effort concernant leur rémunération…

Ils y consacrent du temps et cela demande du travail. Les maîtres de stage jouent un rôle absolument majeur pour faire découvrir la médecine générale et libérale à un grand nombre d'étudiants.

En tant qu'académicien, avez-vous écrit au président de la conférence des doyens pour demander la modification de l'organisation de la PACES ?

Je connais bien l'ancien président de la conférence des doyens, Jean-Luc Dubois-Randé. Je lui avais soumis beaucoup des idées du livre que nous avons écrit avec Claude de Bourguignon. Il aurait été en profond accord avec tout ce que nous avons dit devant vous ce matin. Je connais moins le nouveau président.

Nous constatons qu'un grand nombre de candidats échouent à l'issue de la PACES en raison de notes dans des disciplines qui ne sont pas médicales. La question d'une refonte profonde de cette première année, qui concerne aussi les futurs pharmaciens, dentistes et sages-femmes, est-elle la solution ?

C'est cela que j'évoque en disant qu'il faut supprimer la PACES. On a eu l'illusion, en mélangeant toutes les professions, que les choix faits par les étudiants seraient plus adaptés. Il est clair, qu'au cours de cette première année, un dosage raisonnable et mieux équilibré doit être trouvé entre les disciplines fondamentales et les disciplines médicales.

Je pense qu'il faut se séparer des pharmaciens, dentistes et autres, parce que nous avons affaire à des métiers différents. Je suis de très près les épreuves auxquelles on soumet les étudiants : franchement, l'espèce de melting pot qui constitue le concours actuel n'est pas de la médecine, en tout cas pas suffisamment. Je suis favorable au rétablissement d'un concours d'entrée en médecine qui soit davantage « médicalisé », avec une admissibilité suivie d'une épreuve orale de motivation et de personnalité.

Je suis entièrement d'accord avec vos tout premiers mots, professeur Queneau : « la situation est grave. » Elle est même très grave, et elle devrait être une priorité nationale. Je suis élu d'un territoire dont certains habitants ne peuvent plus se faire soigner – certains le quittent même parce qu'ils ne trouvent pas de médecin traitant.

Vous avez évoqué les maîtres de stage. Je pense qu'ils constituent la clé du succès. Pourquoi aujourd'hui les médecins ne veulent-ils pas devenir maîtres de stage ? Est-ce uniquement un problème de rémunération ?

Bien sûr que non ! Il y a peut-être un problème de rémunération, il ne faut pas le nier, mais ce n'est pas du tout le problème majeur.

La vraie question est celle de la formation dès les études médicales. À partir du moment où l'on inculquera vraiment cette notion de compagnonnage et de formation, avec des stages très précoces chez le médecin, tout suivra automatiquement. Nous aurons alors des vocations de maîtres de stage, et il ne sera plus question d'obligation, comme c'est souvent le cas.

Le mot-clé est « valorisation ». Il faut valoriser l'enseignement, en particulier l'enseignement clinique, où qu'il se fasse. À tous les niveaux, il faut valoriser cette mission, y compris s'agissant des nominations hospitalo-universitaires et celles de maîtres de stage – et je ne parle évidemment pas que de valorisation financière.

Ce matin, lors d'une autre audition, nous parlions des travaux d'évaluation. Par exemple, dans mon département, le docteur Faroudja est depuis très longtemps maître de stage, et certains stagiaires ont fini par s'installer dans sa petite commune de 400 habitants. Cette question est donc extrêmement importante.

Le dernier chapitre du livre que nous avons écrit avec Claude de Bourguignon est une sorte de forum. Nous avons donné la parole à des maîtres de stage qui racontent que leurs internes deviennent leurs collaborateurs. Ils et elles – elles sont très nombreuses – découvrent la réalité et un métier exigeant mais fascinant.

Pour conclure, de mon côté, je veux ajouter que je suis d'accord avec notre rapporteur : les rapports avec l'ARS, qui est devenue un État dans l'État, ne sont pas satisfaisants. Il ne s'agit pas de remettre en cause la régionalisation, mais l'organisation actuelle est tout à fait décevante.

Je suis globalement d'accord avec vos propositions, messieurs, mais je voulais signaler que les maisons médicales sont très utiles à condition d'être remplies. Dans l'Aude, nous avons quelques coquilles vides, jolies mais vides.

Vous évoquez une réforme de la PACES. Faut-il former les élèves dès le niveau du lycée ? Faut-il les préparer davantage à un concours plus médical ?

Les pharmacies sont nombreuses dans mon département. Que penseriez-vous d'une coopération avec des pharmacies de premier recours pour des premiers soins ?

Les maisons de santé ne sont pas une solution magique qu'il faut faire sortir d'un chapeau. Elles fonctionnent d'autant mieux qu'elles émanent d'un projet médical et de santé.

Tout se tient sur le terrain. Comme le disait Yves de Prost, le désert médical ne vient pas seul : la présence de la pharmacie compte. Ne vous méprenez pas sur ce que j'ai dit sur la nécessité de concours d'entrée différenciés : le lien entre les professions est capital.

Vous m'avez interrogé sur un prérequis pour l'inscription en médecine. J'estime tout d'abord que davantage de place pourrait être réservée durant les études secondaires aux questions de santé. Dans notre livre, nous proposons de recréer l'ancien bac D, consacré aux sciences de la vie et de la nature. On peut y réfléchir.

Ensuite, pour entrer en médecine, avoir effectué préalablement un stage de huit jours auprès de médecins ne semble pas absurde. Peut-être s'agit-il d'un idéal ou d'une preuve de naïveté. Cela dit, autrefois, certains quittaient ce premier stage en se rendant compte qu'ils ne voulaient pas tout devenir médecin.

Enfin, j'évoque l'un de mes chevaux de bataille : on ne doit pas passer le permis de conduire ou le bac, ni s'inscrire à l'université, si l'on n'a pas son brevet de secourisme. Je ne comprends vraiment pas que notre pays ne forme pas ses jeunes aux premiers secours. Ça n'est pas possible !

Le directeur de l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES) que nous entendions ce matin nous disait être dans l'incapacité d'évaluer l'impact des incitations financières à l'installation des médecins. Vous proposez pourtant de renforcer ce dispositif. Quels sont vos arguments ?

Je n'ai évoqué que l'incitation financière pour les maîtres de stage. Les incitations à l'installation n'ont pas donné de résultats extrêmement concluants – c'est le moins que l'on puisse dire.

Professeur Queneau, dans la brève note que vous nous avez fait parvenir, je trouve, parmi les mesures qui s'imposeraient à court terme, la nécessité de « renforcer toutes les mesures d'incitation possibles à l'installation en zones sous-dotées – professionnelles, administratives, financières… »

Ce n'est pas parce que ces efforts n'aboutissent pas qu'il faut les minorer. Il peut s'agir de l'aide accordée par une commune ou un département – je pense au cas de la Saône-et-Loire et, récemment, de la Dordogne. J'y crois beaucoup. Ce n'est pas exclusif d'autres méthodes plus spectaculaires.

Je ne connais pas l'impact de ces mesures. On peut imaginer qu'elles ne sont pas très efficaces, qu'elles sont un peu efficaces, ou même inefficaces.

Il faut aussi travailler sur ce qui permet de libérer du temps médical. Dans le cadre de la commission XVI de l'Académie de médecine, nous réfléchissons à la question du secrétariat. Parmi les aides à l'installation des jeunes médecins, on pourrait imaginer la mise en place d'un soutien administratif. Cela permettrait de valoriser le temps médical et devrait, dans tous les cas, être efficace – même si je n'ai pas d'idée de l'impact chiffré qu'aurait une telle mesure.

Les mesures incitatives sont utiles. Sur le terrain, je connais des situations ou tel ou tel maire a facilité l'obtention de locaux. Je pense aussi à des facilitations financières et fiscales. Quoi qu'il en soit, ces mesures sont positives. Elles ne sont, à l'évidence, pas suffisantes, mais ce n'est pas une raison pour les exclure.

Il existe encore quelques médecins pro-pharmaciens, notamment dans mon département. Seriez-vous favorables à ce qu'il y ait des pharmaciens pro-médecins ?

D'autre part, certains médecins étrangers n'ont pas les bons diplômes et ne sont pas inscrits au Conseil de l'Ordre : seriez-vous favorables à ce que cette inscription leur soit rendue obligatoire ?

Vous avez absolument raison sur le second point. Il ne faut pas seulement regarder le niveau des gens qui vont s'installer, mais aussi être extrêmement rigoureux à leur égard.

En ce qui concerne votre première question, tout d'abord, les médecins ont beaucoup à apprendre des pharmaciens en ce qui concerne le dossier médical personnel (DMP) : les pharmaciens ont une avance considérable à cet égard. Cela nous manque énormément en médecine ambulatoire et hospitalière. Ensuite, je suis tout à fait favorable à ce qu'on donne la possibilité aux pharmaciens de faire certains actes comme les vaccinations, par exemple. Il y a cependant des problèmes d'émoluments financiers qui ne sont pas toujours résolus. Je vous ai donné l'exemple de ce qu'Olivier Lyon-Caen essaie de mettre en place pour les psychothérapeutes. Tout ce qui peut soulager le corps médical de certaines fonctions et qui est contrôlable me paraît une très bonne chose. Je suis donc tout à fait d'accord avec vous.

Il faut valoriser la formation à tous les niveaux. Il faut que le concours soit davantage médicalisé et que l'on récupère les meilleurs futurs médecins pour soigner les malades. C'est pour ces derniers qu'on fait médecine et qu'on défend la médecine. Je le dis en tant que vieux clinicien marié avec la médecine jusqu'à la mort. La formation n'est pas suffisamment prise en compte dans les critères de compétence pour les carrières universitaires. Toute personne qui arrive en fin de deuxième cycle et qui deviendra interne de garde le lendemain matin – d'où qu'il vienne, qu'il soit français ou étranger – doit pouvoir présenter un niveau de compétence qui soit vérifié et avalisé.

Les médecins francophones qui viennent s'installer dans les hôpitaux relèvent du Centre national de gestion (CNG) et ont un concours à passer. Faudrait-il renforcer ce dispositif pour résoudre le problème du maillage territorial des soins ? Serait-il envisageable de créer des passerelles entre certaines formations, comme la biologie, et la formation médicale, sous réserve que les étudiants déposent un dossier ou passent un examen complémentaire ?

Il existe déjà un certain nombre de passerelles. Il me paraît tout à fait souhaitable de les développer, à condition que les étudiants qui en bénéficient acquièrent cette compétence médicale particulière dont je parlais tout à l'heure.

S'agissant des médecins étrangers, pensez-vous à ceux qui viennent en France à l'entrée en troisième cycle ou à ceux qu'on nomme après leurs études ?

Je crois savoir qu'on nomme dans les hôpitaux à peu près 700 médecins étrangers par an, mais que certains jurys hésitent à retenir les 700 candidats. Je regrette que ce ne soient pas des Français qui occupent ces postes. Vous me direz que s'ils ne les occupent pas, c'est peut-être que personne n'a voulu y aller. En effet, est-il intéressant d'exercer à Châteauroux ou à Montbrison ? Pour moi, le mot-clef est la compétence – qu'il faut vérifier. Bien sûr, je ne suis pas du tout opposé à la contribution de médecins étrangers…

Peut-être ai-je mal formulé ma question. Nous avons les compétences en France, mais elles sont rares. Ne pourrait-on pas profiter des compétences des médecins des pays francophones où le niveau de qualification est aussi élevé, sous réserve que ces médecins soient certifiés par l'institution ? Il s'agit de trouver une solution dans l'immédiat pour les dix prochaines années, car même si l'on augmente aujourd'hui le numerus clausus, il faudra entre dix et treize ans pour former des médecins. On ne va pas demander aux gens d'attendre dix ans avant de tomber malades !

À condition d'attirer ces médecins étrangers. Il n'est pas certain que la médecine française, telle qu'elle est actuellement, attire beaucoup de candidats.

Ayant été vice-président de la conférence des doyens des facultés francophones du temps d'André Gouazé, je peux dire qu'on y voit effectivement des médecins extraordinaires. La possibilité que vous évoquez existe donc.

Je ne sais pas. J'ai bientôt quatre-vingts ans si bien que mon expérience date un peu. Je sais néanmoins qu'il y a une petite dizaine d'années, les possibilités offertes aux étrangers de venir apprendre une spécialité – ou plus souvent une sur-spécialité – en France sur de bons postes d'accueil étaient beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui. Cela ne répond pas directement à votre question mais, pour des raisons que j'ignore, il semble que la mise en adéquation entre les bons apports étrangers et nos besoins ne soit pas facilitée.

Il y a aussi un blocage majeur d'ordre financier : en France, les salaires des médecins hospitaliers ne sont pas du tout à la hauteur de la moyenne des salaires en Europe. Ainsi, nous n'avons fait venir à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) qu'un seul professeur des universités praticien hospitalier (PUPH) de l'étranger en une dizaine d'années – un neuropédiatre belge, excellent d'ailleurs. Quand les médecins étrangers s'aperçoivent qu'en CHU la moitié de leurs émoluments n'est pas prise en charge en cas de maladie, ils fuient. Ne nous faisons pas d'illusions. La médecine française a une excellente réputation pour beaucoup de choses mais pas sur le plan du salaire.

Vous avez tout à fait raison. Un praticien hospitalier de niveau bac plus quatorze gagne 4 000 euros par mois.

L'audition s'achève à onze heures quarante.

————

Membres présents ou excusés

Réunion du mercredi 25 avril 2018 à 10 h 30

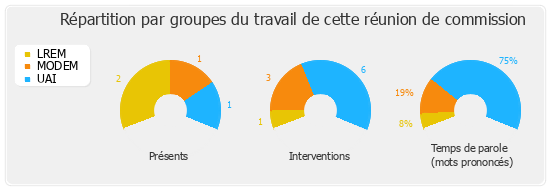

Présents. – M. Jean-Pierre Cubertafon, M. Alexandre Feschi, Mme Mireille Robert, M. Philippe Vigier.

Excusé. – Mme Gisèle Biémouret, Mme Jacqueline Dubois, M. Jean-Paul Dufrègne, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Jean-Michel Jacques, M. Bernard Perrut, Mme Stéphanie Rist, M. Jean-Louis Touraine