Commission d'enquête sur l'alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l'émergence de pathologies chroniques, impact social et environnemental de sa provenance

Réunion du jeudi 24 mai 2018 à 11h00

Résumé de la réunion

La réunion

L'audition commence à onze heures quinze.

Nous recevons monsieur Pierre Rustin, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), accompagné par Mmes Paule Bénit et Sylvie Bortoli, toutes deux ingénieures de recherche, respectivement à l'INSERM et à l'Université Paris-Descartes.

À l'hôpital parisien Robert-Debré, M. Rustin anime une équipe conjointe avec l'INSERM, spécialisée en physiopathologie et thérapie des maladies mitochondriales.

Monsieur, mesdames, vous n'êtes pas des spécialistes de la nutrition, mais vos thèmes de recherche peuvent vous conduire sur des pistes liées à l'alimentation et à certaines pratiques agricoles. Ainsi, vous avez été récemment amené à lancer une alerte concernant l'utilisation massive, depuis une dizaine d'années, de fongicides de la catégorie des SDHI, inhibiteurs de la succinate déshydrogénase, qui servent à contrer le développement des champignons et des moisissures sur les végétaux, particulièrement sur les céréales.

Sans parler d'un nouveau scandale sanitaire, après celui de certains herbicides comme le glyphosate ou encore des insecticides tueurs d'abeilles comme les néonicotinoïdes, il vous est apparu urgent de vous pencher sur les conséquences sur la santé et l'environnement de certains principes actifs de ces fongicides.

Il s'agit de questions importantes d'autant que l'on assiste désormais à un effondrement de la biodiversité, phénomène dont les conséquences ne sont pas toutes mesurables pour l'organisme humain.

Sur le sujet des SDHI, vous êtes à l'origine d'une tribune de chercheurs publiée par le quotidien Libération, le 15 avril dernier, dont Mmes Paule Bénit et Sylvie Bortoli sont également cosignataires. Cette tribune demande une suspension de l'utilisation des SDHI, dans l'agriculture, tant qu'une évaluation de leurs dangers potentiels n'aura pas été réalisée par des organismes publics et indépendants des industriels qui les produisent. Vous nous direz quel a été l'accueil de cette tribune dans les milieux scientifiques en France comme à l'étranger. Comment ont réagi des organismes publics comme l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ou encore l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) ?

Plus généralement, à la lumière de votre expérience et de vos travaux, vous pourrez nous faire part de vos remarques sur les conditions dans lesquelles est autorisée, en France mais aussi au niveau européen, la mise sur le marché des produits phytosanitaires susceptibles de pervertir la chaîne alimentaire.

L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de déposer sous serment. Elles doivent jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

M. Pierre Rustin, Mme Paule Benit et Mme Sylvie Bortoli prêtent successivement serment.

Je vais me contenter de vous expliquer pourquoi nous avons rédigé la tribune publiée par Libération.

Depuis les années 1980, en tant que chercheurs et cancérologues, nous travaillons sur les mitochondries et les cancers d'origine mitochondriale, liés à des dysfonctionnements des mitochondries dans les cellules. Des toxicologues de l'INRA et de l'université participent à nos travaux qui réunissent une diversité de chercheurs permettant de couvrir un large spectre de connaissances scientifiques.

Alors que j'avais commencé des recherches sur les maladies mitochondriales, vers 1995, un étudiant avec lequel je travaillais, Thomas Bourgeron, devenu l'un des grands spécialistes de l'autisme, a découvert chez l'homme des mutations dans des gènes qui codent pour une enzyme présente dans les mitochondries, impliquée dans le processus de respiration cellulaire. À cette époque, l'on pensait que cela était totalement impossible, car cela aurait dû être létal. Les mitochondries sont l'usine énergétique des cellules. Elles nous permettent finalement de vivre : elles génèrent de la chaleur et permettent la production d'adénosine triphosphate (ATP), molécule nécessaire à toutes les réactions des cellules qui consomment de l'énergie.

L'enzyme en question est un élément clé de la chaîne respiratoire composée de cinq grands complexes. La succinate déshydrogénase (SDH) est le complexe II de la chaîne respiratoire. C'est l'un des processus les plus constants parmi les êtres vivants : on trouve des chaînes respiratoires de composition quasiment identique de la levure à l'homme.

À l'origine, il y a donc la découverte de la première mutation dans un gène de la SDH, qui entraîne des encéphalopathies du jeune enfant absolument dévastatrices. Nous sommes dans la deuxième partie des années 1990 et nous travaillons sur ces maladies extrêmement rares et invalidantes.

Cinq ans après, dans les années 2000, on a découvert, grâce à des études de linkage, des sortes d'études de probabilités, que les mutations dans ses gènes pouvaient aussi entraîner l'apparition de tumeurs de l'adulte – on ne parle plus alors de cas « très rares », mais de cas « relativement rares », associées éventuellement avec des cancers rénaux et des cancers des voies gastriques. Il faut avoir conscience que ces deux maladies, encéphalopathie de l'enfant et tumeur de l'adulte, ont deux caractéristiques très importantes pour ce qui concerne notre discussion.

D'une part, les cellules humaines en culture déficitaires en SDH – l'enzyme ne fonctionne pas – se multiplient parfaitement, et plutôt plus rapidement que le contraire. Autrement dit, tous les tests de toxicité fondés sur la mort cellulaire n'ont aucun sens dans les cas de déficit cette enzyme. D'autre part, les tumeurs et cancers liés aux dysfonctionnements de cette enzyme et à des mutations génétiques sont toujours très particuliers. Ce ne sont pas des cancers dans lesquelles apparaissent plein de mutations dans différents gènes avec l'affolement des cellules et leur surmultiplication ; les tests de génotoxicité classiques détectent que, dans ces cancers, le blocage de la succinate déshydrogénase provoque une accumulation de succinate dans les cellules. Cela change l'entourage puis l'expression des gènes et provoque finalement l'affolement des cellules. Ce qui est très important, dans le cas qui nous concerne, c'est que les tests de génotoxicité qui se pratiquent pour détecter le caractère génotoxique ou non d'une molécule n'ont pas de sens, en cas de blocage de la SDH.

Depuis les années 1990, on nous a demandé un nombre considérable d'articles sur ces maladies. Au bout d'un moment, quelqu'un a dit : « On pourrait peut-être regarder s'il existe quelque part d'autres mécanismes qui bloquent la succinate déshydrogénase ? » On a regardé sur le net, et, à notre grande surprise, nous sommes tombés sur les « inhibiteurs de succinate déshydrogénase » (SDHI). Nous avons été sidérés que l'on puisse utiliser cette molécule librement, car, nous, nous savons que la chaîne respiratoire est présente dans tous les organismes, des bactéries à l'homme.

Depuis, nous avons fait une seule « manipulation » : nous avons vérifié que si l'on utilisait les SDHI chez l'homme, on bloquait vraiment l'enzyme, car il n'était fait mention de cet effet nulle part. Paule Benit et moi avons dosé l'enzyme qui est parfaitement sensible aux SDHI. Nous avons complété ce travail en regardant ce qui se passait pour le ver de terre : l'enzyme était complètement inhibé par le SDHI.

Les données scientifiques sont publiées dans les plus grandes revues scientifiques, Nature Genetics, Cancer Cell… Le substrat scientifique est connu depuis les années 1990. Pour le reste, nous n'avons pas pu faire grand-chose pour le moment en termes d'expérimentation. Nous avons cependant beaucoup d'idées en tête. Pour les mener à bien, nous avons déposé un projet à l'ANSES. Le 4 novembre dernier, c'est-à-dire le lendemain du jour où j'ai constaté que l'on utilisait ces inhibiteurs à haute dose, j'ai téléphoné à l'ANSES. Je leur ai dit : « Nous sommes les spécialistes français, et peut-être mondiaux, de l'enzyme succinate déshydrogénase, mais nous n'avons jamais été consultés sur son utilisation, je ne comprends pas pourquoi, et j'aimerais bien savoir comment on a pu donner l'autorisation d'utiliser de telles molécules ? »

On m'a donné accès, de façon un peu indirecte à des documents qui ont servi au niveau européen à délivrer l'autorisation relative à l'usage de ces molécules. Aucune des données qui concernent la toxicité pour l'homme n'y figurait. Je n'ai jamais rien trouvé dans la littérature scientifique mondiale ni dans les documents qui ont servi à la mise sur le marché de la molécule. Il faut dire que quand on a vu une seule fois l'enzyme humaine inhibée, on n'a pas envie de vendre cela. Ce n'est probablement pas pour rien que ce fait n'a pas été mis en avant.

En résumé, SDHI bloque la SDH et, nous, nous savons depuis plusieurs années, que lorsqu'on bloque la SDH, il en résulte des pathologies très graves, des neuropathies et des cancers. Le blocage de cette enzyme chez l'homme conduit à des pathologies extrêmement graves avec une morbidité importante. C'est la raison pour laquelle l'utilisation de molécules d'antifongique qui bloquent cet enzyme nous semble particulièrement préoccupante. Comprenez bien que nous avons les modèles humains de ce blocage qui mène, je le répète, à des pathologies extrêmement graves.

Je vous ai expliqué que la chaîne respiratoire était composée de cinq grands complexes. Au cours de l'histoire, nous avons déjà « joué » avec le complexe IV. Durant des siècles, on a utilisé le cyanure comme raticide et insecticide alors qu'il bloque d'abord le complexe IV. Ensuite, on a eu recours à des inhibiteurs du complexe I – en particulier la roténone que l'on trouve à l'état naturel dans les lianes utilisées pour la pêche en Amérique du Sud. Ces inhibiteurs ont passé tous les cribles et ont été autorisés dans l'industrie. Il a fallu que l'on découvre qu'ils provoquaient la maladie de Parkinson chez l'homme, à une fréquence très élevée, pour qu'ils soient interdits.

Aujourd'hui, nous parlons du complexe II, et je crains que, dans trente ans, nous parvenions au même résultat. Car si l'imprégnation des SDHI se fait à faible dose, elle est constante : on les trouve dans l'eau, dans les fruits, partout. Ils n'ont jamais été dosés chez l'homme.

Les résultats du dosage dans l'alimentation sont publics. On les trouve sur le site de l'ANSES. Les SDHI sont présents dans la plupart des végétaux, des fruits et des légumes que nous mangeons.

Et dans le vin ! En ce moment, le boscalide est sur la sellette.

Les complexes I, II, III, IV et V sont tous présents dans la membrane. Ils interagissent pour former la chaîne respiratoire indispensable à la respiration. Il suffit d'en toucher un seul, quel qu'il soit, pour provoquer un problème de respiration cellulaire.

Les SDHI sont commercialisés par des firmes qui ne sont pas du tout hors-la-loi. Elles sont en parfait accord avec la réglementation actuelle, européenne et nationale. Cette réglementation inclut des tests de toxicité effectués avec des modèles animaux et cellulaires, qui visent à évaluer la toxicité des molécules proposées à la commercialisation. Ces tests se font de manière aiguë ou chronique. La chronicité de l'exposition testée est assez brève – de l'ordre de quelques semaines –, alors que l'exposition aux SDHI se produit de manière aiguë chez les agriculteurs, et de manière chronique dans la population générale – tout au long de la vie professionnelle pour les agriculteurs, et tout au long de la vie pour l'ensemble de la population. Ce paramètre n'est pas évalué dans les tests actuellement prévus par la réglementation.

De plus, ces tests de toxicité incluent l'évaluation de la mort cellulaire, or nous avons vu qu'elle ne constitue pas un critère pour évaluer les effets des SDHI et d'autres pesticides – ils provoquent plutôt une accélération de la prolifération des cellules. La carcinogénicité est également évaluée, mais sur des critères de génotoxicité, c'est-à-dire des effets mutagènes, or nous voyons dans le cas du complexe succinate déshydrogénase que l'implication dans la pathologie cancéreuse n'est pas du tout liée à un effet mutagène, mais à des régulations épigénétiques qui ne sont pas du tout évaluées dans les tests de toxicité réglementaires.

Les laboratoires qui travaillent dans le monde sur ces pathologies essayent désespérément depuis dix ans de faire des modèles murins de cancers liés à la succinate déshydrogénase. Ils échouent : le fait de bloquer la SDH chez la souris ne provoque pas l'apparition de tumeurs, alors que c'est le cas chez l'homme. On ne peut pas se contenter d'un test sur l'animal.

Le 15 avril dernier, dans une tribune publiée par le quotidien Libération vous avez pointé du doigt les pesticides SDHI utilisés à grande échelle en agriculture pour détruire les moisissures qui se développent sur les céréales ou les fruits. Les SDHI, comme vous l'avez démontré, auraient notamment pour effet d'entraîner des mutations génétiques très graves. Quelques jours plus tard, l'ONG Générations Futures a dénoncé un autre fongicide, le boscalide, pesticide le plus fréquent dans l'alimentation.

Il ne s'agit pas d'un pesticide différent : le boscalide est un fongicide SDHI.

Comment expliquer que des pesticides ayant de tels effets puissent entrer dans la composition de produits qui reçoivent une autorisation de mise sur le marché de la part de l'ANSES ?

Comment expliquez-vous que le financement supplémentaire pour des recherches complémentaires sur la dangerosité des fongicides, que vous avez demandé à l'ANSES, ne vous ait pas été accordé, selon ce qu'a déclaré Gérard Lasfargues, directeur général scientifique de l'agence ? Cette solution est-elle révisable ? Disposez-vous de solutions de financement alternatives ?

Afin de réaliser une étude demandée par la Commission européenne, à la suite de détection de fipronil dans les oeufs, l'été dernier, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) avait collecté 1 439 échantillons d'oeufs de poule, entre le 1er septembre 2017 et le 30 novembre 2017. Au début du mois de mai, elle a publié une analyse qui montre que 742 échantillons contenaient des résidus de fipronil en quantité dépassant les limites légales.

Selon vous, quelles seraient les mesures nécessaires pour renforcer les contrôles sanitaires et éviter ce type de scandale ? Les mécanismes de contrôles sont-ils suffisants ? Si ce n'est pas le cas, comment les renforcer ?

Comment une telle molécule a-t-elle pu arriver sur le marché ? J'ai dit notre propre surprise, j'ai posé la question moi-même, et je n'ai évidemment aucune explication. Nous n'avons en tout cas pas été consultés alors que nous sommes les experts du sujet, ce qui n'est pas normal.

Le problème de non-financement que vous évoquez relève de l'ANSES, mais aussi de l'INSERM et du CNRS. Tous les instituts de recherche sont peu ou prou concernés par ces questions.

Je crois que le Gouvernement a donné des indications pour que des institutions s'emparent de ces sujets. Mais, à ce jour, nous n'en avons eu aucun écho. Il semble que nous ayons plus ou moins reçu un soutien, mais, en fait, personne ne paraît vouloir se saisir de cet objet qui est peut-être brûlant en ce moment pour les raisons qui m'échappent, ou plutôt que chacun a sans doute en tête. Je ne suis pas politique du tout : je ne suis pas à même d'expliquer pourquoi l'ANSES a opposé un refus sur la base d'une lettre exposant d'intention de mener des recherches – il ne lui était pas du tout demandé de se prononcer sur la qualité d'un projet scientifique. Pour moi, c'est incroyable ! Il est incroyable qu'une agence nationale dise à ceux qui soulèvent un nouveau problème en envoyant une lettre d'intention : « Circuler, il n'y a rien à voir ! »

J'espère bien qu'ils reviendront sur leur position. Nous sommes convoqués pour une audition au mois de juin. Je rappelle que je les ai contactés le 3 novembre, et qu'ils n'ont réagi qu'en avril, deux jours après la parution de la tribune dans Libération.

Auparavant, c'était le silence radio !

Entre-temps, je les avais appelés toutes les semaines. Je leur avais même annoncé la publication d'une tribune libre. Je ne comprends pas ! C'est incompréhensible. D'autant qu'il n'y a de notre part aucune intention malveillante, mais seulement une préoccupation de santé.

Vous avez évoqué les solutions alternatives de financement. Comme vous le savez, la recherche est actuellement financée, en partie, par l'Agence nationale de la recherche (ANR). Il y a vingt-cinq ans, lorsque j'ai soutenu ma thèse, un laboratoire comptant 50 personnes était intégralement financé par la dotation du ministère. Aujourd'hui, celle-ci nous permet uniquement de payer les factures de téléphone et les taille-crayons. Nous sommes donc obligés de consacrer un temps considérable à la rédaction de projets de recherche et de réponses à des lettres d'intention, afin de collecter les fonds nécessaires à nos recherches.

Nous allons répondre à une « ANR blanche » et proposer un projet de recherche pluridisciplinaire, auquel nous envisageons d'associer des juristes et des sociologues. Il nous semble en effet que la programmation de la recherche telle qu'est actuellement conçue ne permet pas de prendre en considération des phénomènes tels que celui que nous évoquons, qui a un impact très important sur le citoyen et dans l'étude duquel les chercheurs se trouvent bloqués par des aspects réglementaires – après tout, les firmes industrielles ne sont pas hors la loi. En effet, les chercheurs ne sont pas auditionnés au moment de la mise sur le marché des molécules. Par ailleurs, on peut se demander si la réglementation ne devrait pas être modifiée car, en comparaison des tests demandés aux entreprises pharmaceutiques préalablement à la mise sur le marché de médicaments, par exemple – tests qui se déroulent sur plusieurs années et qui incluent des tests in vitro sur des modèles cellulaires et animaux –, ceux qui sont exigés des firmes qui commercialisent des pesticides sont assez sommaires.

J'ajoute que ce sont souvent les mêmes industriels qui produisent les médicaments et les pesticides ; ils savent donc très bien ce qu'il en est des tests qui devraient être réalisés.

Il me semble que ces deux aspects, financier et réglementaire, devraient être repensés. De fait, on s'aperçoit, dans le domaine de la toxicologie environnementale, qu'il ne s'agit pas uniquement de génotoxicité. Les tests actuellement requis préalablement à une autorisation de mise sur le marché ne nous paraissent pas toujours très pertinents au regard des mécanismes moléculaires que les pesticides provoquent dans les cellules humaines et dans celles de tout organisme vivant. Vous l'aurez compris, si nous sommes principalement préoccupés par les conséquences de l'utilisation de ces molécules sur la santé humaine, nous savons que la biodiversité est également très altérée. J'ajoute que ces molécules affectent la santé de la population en général, et plus particulièrement celle des travailleurs agricoles, qui sont très exposés et ne sont pas toujours très bien suivis sur le plan médical.

Avons-nous répondu à toutes vos questions ? Nous n'avons pas de solution clé en main à vous proposer ; nous avons simplement une idée de ce qui ne va pas.

Contrairement aux autres produits mis en cause, comme le glyphosate, nous avons ici à faire à une molécule dont on connaît exactement la cible.

Et nous avons les modèles humains !

Pourtant, et c'est assez incroyable, cela n'a pas suffi à éveiller l'attention. Le ver de terre qui vit dans le champ où l'on épand ce produit meurt ! Du reste, c'est un des arguments publicitaires employés à propos des SDHI : on vante le fait qu'ils tuent également les nématodes, ces petits vers qui ont une fonction.

Vous avez indiqué que ces fongicides étaient utilisés dans les vergers. Dans quelles autres cultures sont-ils employés ?

Soixante-dix pour cent des cultures céréalières sont ainsi traités, à quoi s'ajoutent tous ceux des aliments présents dans votre cuisine qui sont soumis à la moisissure : tomates, agrumes, framboises, légumes… En effet, les SDHI garantissent à l'industrie agroalimentaire une longévité des produits très intéressante, au détriment, hélas ! de la santé des consommateurs. Ils sont pulvérisés dans les vignes, les vergers, puis, après la récolte, sur certaines denrées périssables pour éviter qu'elles ne moisissent. À ce propos, je le précise, tout ce qui est naturel n'est pas bon, et les moisissures sont notamment à l'origine de la sécrétion de mycotoxines qui peuvent également altérer dangereusement la santé humaine.

Au demeurant, nous ne sommes pas des activistes écolo ; nous sommes des chercheurs, et nous ne sommes pas opposés au développement de molécules qui visent à augmenter la longévité des céréales, mais il nous semble que les firmes qui commercialisent ces produits ont suffisamment d'argent pour en consacrer une partie au développement de molécules qui agiraient spécifiquement sur le champignon qu'elles veulent combattre au lieu de cibler, comme c'est le cas actuellement, une protéine, une enzyme, commune à tous les organismes vivants. Encore une fois, nous ne sommes pas hostiles au développement de ce type de molécules, pourvu qu'elles ne détruisent pas les écosystèmes et n'aient pas un impact majeur sur la santé humaine.

Le choix des industriels s'explique sans doute par le fait que la réglementation autorise le développement de molécules qui ont des effets généraux.

Oui. Du reste, on devrait appeler cette molécule, non pas un fongicide, mais un « mitochondricide » qui, en tant que tel, affecte tous les organismes puisque tous ont des mitochondries.

C'est un point important, car ces molécules ont été utilisées comme insecticide, comme raticide, comme fongicide… En fait, ce sont des pesticides : elles ne ciblent pas spécifiquement les champignons ou un quelconque autre organisme. Mais les firmes qui les produisent leur donnent une certaine image pour les vendre.

Exactement. On pourrait d'ailleurs les présenter aussi comme un nématicide, puisqu'elles tuent également les nématodes.

J'ajoute que, selon les études publiées par Monsanto, l'utilisation de cette molécule permet de passer d'un rendement de 74 % à un rendement de 79 %, soit un gain de 5 % ! Peut-être pourrait-on accepter un rendement un peu plus faible et éviter de détruire tout l'écosystème des champs.

Vous avez alerté l'ANSES, mais les SDHI sont produits par des multinationales. Avez-vous également averti l'EFSA, l'European Food Safety Authority ? Savez-vous si, s'agissant de ce type de molécules, le crible de l'agence européenne est aussi lâche que celui de l'ANSES ?

Pour moi, il est évident que ces démarches relèvent de l'ANSES. Je suis chercheur ; je travaille sur des maladies génétiques. Je ne suis pas toxicologue de formation. La législation, qu'elle soit française ou européenne, n'entre pas dans mon domaine de compétences. Vous avez raison, il faut que quelqu'un se saisisse de cette question très importante, mais on ne peut pas nous demander de le faire. C'est un travail monstrueux auquel je ne peux pas consacrer les heures et les heures de recherche qu'il exige.

Nous n'avons donc pas averti l'EFSA. En revanche, en décembre dernier, j'ai envoyé une lettre à une cinquantaine de scientifiques du monde entier – Américains, Australiens, Chinois… –, tous plus ou moins spécialistes de la succinate déshydrogénase, pour leur demander s'ils étaient au courant de l'utilisation de ces molécules. Un seul m'a répondu par l'affirmative : un cancérologue, qui a des vignes en Grèce. Lui-même utilise donc ces inhibiteurs, mais il n'avait pas réalisé ! Il est bouleversé. Il souhaite, du reste, que nous élaborions ensemble un projet de recherche sur le sujet.

Je comprends que la saisine des autorités de régulation n'entre pas dans votre domaine de recherche. Est-ce pour combler ce manque que vous envisagez d'associer notamment des juristes à votre projet d'« ANR blanche » ?

Nous avons réalisé que chacun d'entre nous était extrêmement spécialisé. Pierre, Paule et moi nous connaissions parce que nous avions travaillé ensemble sur l'impact du benzoapyrène – un autre polluant, présent dans la fumée de cigarette – sur la chaîne respiratoire des mitochondries. De son côté, Pierre a un projet avec Judith Favier sur les paragangliomes. Nous pensons que la recherche doit être davantage pluridisciplinaire et inclure des non-scientifiques, car c'est la mise en commun de nos compétences qui nous permettra de mener nos recherches de manière plus efficiente.

J'allais précisément vous demander s'il existait une coordination internationale. De fait, elle n'existe pas. Cela explique qu'actuellement, les études soient réalisées quasi exclusivement par les firmes.

Absolument. Une autre caractéristique de ces études est qu'elles ne sont pas publiques. Si, en tant que chercheur, je veux que l'on fasse référence à mon travail, je suis obligé de publier dans des revues internationales connues, qui appliquent des normes connues. En revanche, la recherche menée par les firmes n'est pas accessible, et c'est un véritable problème. Peut-être ont-ils déjà tous les éléments ; nous ne le savons pas…

Outre le fait que l'on vous met sans cesse des bâtons dans les roues, vous n'êtes pas écoutés. Ce sentiment d'impuissance est effrayant.

Nous avons mis six mois, mais, aujourd'hui, nous sommes reçus à l'Assemblée nationale. Nous devons rencontrer également le sénateur Pierre Laurent la semaine prochaine et votre collègue Élisabeth Toutut-Picard.

L'ANSES s'est tout de même saisie de l'affaire. Donc, cela bouge, même si c'est trop long. En tout cas, on ne peut pas nous demander, à nous, chercheurs, de gérer autre chose que notre petit travail de recherche.

J'ai pu observer, au cours de la mission d'information sur les produits phytopharmaceutiques, que j'ai présidée, le cloisonnement, la juxtaposition, des démarches. Les personnes impliquées sont pleines de bonne volonté mais elles n'ont guère l'occasion de croiser leurs recherches ou leurs préoccupations. Il y a, d'un côté, le monde la recherche, qui a ses propres difficultés de financement et a parfois du mal à faire connaître et à diffuser les résultats de ses études, et, de l'autre, les agences officielles, qui agissent en fonction des découvertes du monde scientifique. Tous les membres de la mission partagent le sentiment qu'il manque un fil conducteur, et des occasions d'avoir des échanges. Aussi pourrait-il être intéressant de créer, au niveau interministériel, une instance de coordination, rattachée au Premier ministre, qui puisse favoriser une approche globale et interdisciplinaire des sujets qui touchent à la santé et à l'environnement, et élaborer une politique efficace dans ce domaine. Il existe en effet un potentiel intellectuel considérable, mais il ne paraît pas bien « managé ».

Il me semble qu'à l'origine de la création de l'ANR, il y avait, notamment avec les méta-programmes, la volonté de jeter des ponts entre les équipes et les disciplines. Le principal problème, vous l'avez indiqué, est celui des financements et du temps que les chercheurs y consacrent, avec un taux de réussite d'environ 10 %. Autrement dit, dans 90 % de cas, les projets élaborés par les scientifiques, dont ceux qui sont présents ici, n'aboutissent pas ! Il va donc falloir que l'on s'interroge également sur la recherche publique que nous voulons, compte tenu des enjeux qui nous sont décrits. Je suis alarmé par la situation que vous exposez, à savoir l'imprégnation de notre environnement et de notre alimentation par les SDHI, et le peu de moyens dont nous disposons pour étudier ce phénomène.

Il y va aussi de l'indépendance des chercheurs, car la crédibilité de la parole des scientifiques est constamment remise en question à cause, précisément, du financement de la recherche et de la dépendance vis-à-vis des lobbies.

Le problème du financement est un aspect très important de notre quotidien, même si mon équipe, qui travaille depuis vingt ans sur les maladies génétiques, n'est pas trop mal lotie de ce point de vue – nous ne passons pas trop de temps à chercher de l'argent. Mais il est incroyable que les mécanismes de l'épigénétique, que nous avons décrits dans la littérature scientifique, n'aient pas été pris en compte dans la définition des tests à réaliser sur les molécules : nombre d'entre elles devraient probablement être re-testées sous cet angle. Ce n'est pourtant pas un problème d'argent ! Ces mécanismes ont été décrits en 2000 ; nous sommes en 2018, et ces recherches n'ont eu aucun impact : tout se passe comme si elles n'existaient pas. Le cloisonnement est incroyable ! Dans tous les congrès scientifiques, le sujet est abordé, de nombreux mécanismes ont été abondamment décrits dans les meilleures revues. Et pourtant, les agences qui sont chargées de ces questions ne semblent pas du tout avoir intégré ces connaissances : la génétique sur laquelle elles travaillent date des années 1950 !

Je parle aussi de l'ANSES. J'ai découvert cette agence il y a six mois – encore une fois, je ne suis pas spécialiste de ces questions. Il m'est donc difficile de juger les personnes, mais je constate des faits : à l'heure actuelle, en France et en Europe, lorsqu'on veut mettre sur le marché une molécule quelconque, on n'est pas tenu de prendre en compte les données de la science des cinquante dernières années.

Le fait qu'il n'existe pas des procédures parallèles ou une procédure commune pour la mise sur le marché des médicaments, d'une part, et des pesticides, d'autre part, est un véritable problème car, de ce fait, c'est à nous, toxicologues, de faire la démonstration a posteriori que ces molécules sont nocives. Or, ce devrait être aux industriels qui les commercialisent de prouver leur innocuité, au moins pour l'homme.

Elles le font à travers des tests qui, pour la plupart, ne sont pas adaptés aux mécanismes d'action d'un certain nombre de molécules : ceux des SDHI, qui sont de nature épigénétique, ne sont pas pris en compte dans les tests de toxicité classiques demandés préalablement à une mise sur le marché.

Je ne sais pas si cela vous rassurera, mais le professeur Hercberg, que nous avons auditionné il y a quelques jours, nous a dit la même chose. On ne peut pas continuer ainsi, d'autant que ce sont souvent les mêmes industriels qui produisent les médicaments et les pesticides et qui réalisent donc les deux types de tests ; ils savent très bien ce qu'ils font. Il n'y a guère que nous qui puissions modifier la réglementation en la matière. En tout cas, nous interrogerons frontalement l'ANSES sur ces enjeux.

On ne manquera pas de vous répondre que les pesticides sont, par définition, toxiques, et c'est vrai. Il faut donc que l'on sache dans quelle mesure et dans quelles conditions ils le sont. On ne peut pas exiger exactement la même chose pour les médicaments et les pesticides. Par ailleurs, le fait que la toxicité de ces poisons n'apparaisse qu'après quelques dizaines d'années est un véritable problème : comment faire pour éliminer un effet à dix ans ?

Pour en revenir à la question du renversement de la charge de la preuve, si l'on demande aux industriels de prouver que leurs produits ne sont pas nocifs, il faut qu'un contrôle très efficace s'exerce sur les mesures qu'ils utilisent.

Et que ces données soient publiques et accessibles ! Nous aurions en effet été très contents de pouvoir consulter les documents qui ont conduit à autoriser la mise sur le marché de ces molécules. Or, on ne peut même pas obtenir les fiches techniques de BASF.

Il y a une grande dissymétrie entre les obligations qui pèsent sur vous, chercheurs, qui êtes obligés de publier, et celles qui incombent aux industriels, qui n'y sont pas tenus. Dès lors, si l'on doit renverser la charge de la preuve, ce sera à vous, les spécialistes, d'élaborer les tests.

Car s'ils testent la molécule en étudiant ses effets à quinze jours alors qu'il faut dix ans pour que leurs effets nocifs, par effet cumulatif ou exposition prolongée, se manifestent, ces tests n'auront guère de valeur. Il faut donc, soit que les scientifiques de la recherche publique bâtissent le cadre de contrôle, soit qu'ils puissent éventuellement contester la méthode utilisée en s'appuyant sur les données publiées.

Lorsque nous publions les résultats de nos recherches, nous adressons nos articles scientifiques à des éditeurs, lesquels les soumettent à des rapporteurs, qui sont des experts internationaux, qui examinent en détail les expériences que nous avons réalisées, les tests statistiques, la reproductibilité… C'est ainsi que la robustesse des résultats que nous publions est assurée. Il est donc normal que nous soyons soumis à cette procédure et que nos travaux soient passés au crible par nos pairs. Les industriels, en revanche, réalisent des tests qui ne sont pas rendus publics, de sorte que nous ne savons pas comment tout cela est contrôlé. Certainement très bien : je ne remets pas en question leurs processus. Mais la transparence n'est pas la même des deux côtés.

Vous avez indiqué tout à l'heure que cette molécule ne provoquait pas de tumeurs chez l'animal.

Dès lors, il me paraît difficile de renverser la charge de la preuve car, dans un tel dispositif, on ne pourrait pas tester la molécule sur l'homme, puisqu'on a un doute sur sa toxicité.

C'est déjà fait : il suffit de prendre les cohortes de Hercberg.

C'est une question déontologique. Dans un système dans lequel la charge de la preuve serait renversée, les tests pourraient éventuellement être réalisés sur des souris. Or, on en conclurait que la molécule n'est pas toxique, et elle pourrait être mise sur le marché.

Si vous consultez les scientifiques français qui connaissent le sujet, tous vous diront que l'on ne peut pas utiliser la souris. En revanche, si vous ne consultez personne… Peut-être voit-on des choses en utilisant un autre animal ou en modifiant les conditions du test ; c'est possible.

La carcinogénicité d'une molécule n'est pas nécessairement prouvée par sa capacité à déclencher des tumeurs chez l'animal. Elle peut être démontrée par beaucoup d'autres tests, notamment sur les mécanismes moléculaires. Une conclusion ne résulte jamais d'une seule approche.

Dans le cas des SDHI, lorsqu'on bloque la succinate déshydrogénase, on cause des changements dans la méthylation de l'ADN, que l'on peut doser sur des cellules. On peut donc parfaitement traiter des cellules avec des SDHI et étudier leur impact sur la méthylation de l'ADN. Si elles n'ont pas d'effets sur celle-ci, elles ne sont probablement pas carcinogènes ; si, en revanche, elles provoquent des changements, il est certain qu'elles sont cancérigènes. Mais, pour observer ces changements de la méthylation, quinze passages cellulaires sont nécessaires ; il faut donc traiter les cellules pendant plusieurs semaines. C'est pourquoi il est important que la qualité des tests soit garantie.

Connaît-on les effets des interactions entre les différents pesticides, ce que l'on appelle l'« effet cocktail » ?

L'« effet cocktail » est bien entendu majeur. La plupart des molécules sont testées seules. Or, nous sommes exposés, chaque jour, à une multitude de polluants environnementaux – pesticides, antifongiques… – qui sont de nature diverse : métaux lourds, hydrocarbones aromatiques polycycliques, particules fines… Il est donc essentiel d'étudier l'« effet cocktail ». Notre laboratoire a, du reste, des projets de recherche sur l'étude de cet effet à basse dose, pour mimer la chronicité de l'exposition. L'évaluation de l'exposome, de l'impact d'une exposition chronique à bas bruit à des polluants environnementaux, est très importante, car il existe des interactions majeures entre les différents polluants.

Les industriels connaissent bien cet « effet cocktail ». Bayer, par exemple, vend deux produits qui contiennent deux SDHI différents en solution, qui affectent la chaîne respiratoire, et un autre pesticide, qui a un autre effet sur la cellule. C'est du trois-en-un en quelque sorte.

C'est pourquoi il faudrait peut-être exiger que les tests portent également sur les formules commerciales, les préparations telles qu'elles sont mises à disposition des agriculteurs, et non pas seulement sur les molécules pures. Dans le cas des SDHI, c'est un peu moins évident, car on connaît leurs effets exacts et la manière dont elles agissent. Mais, pour les autres préparations, c'est indispensable.

C'est d'autant plus nécessaire que ces préparations contiennent également des adjuvants – un excipient lipophile, par exemple – qui aident les molécules à pénétrer dans l'organisme visé.

J'en reviens à mon tout premier point. Je vous ai dit que les mutations de la succinate déshydrogénase provoquent des encéphalopathies. Cela signifie que, si la mutation opère dans tout l'organisme, seuls les neurones sont atteints. Dès lors, dans le cas des SDHI, si l'on teste un échantillon de sang, par exemple, on ne remarquera rien.

Et peut-être les cellules sur lesquelles les SDHI ont été testées par les industriels ne sont-elles pas des neurones mais, par exemple, des fibroblastes. La sensibilité aux polluants environnementaux, en particulier aux pesticides, est très différente selon les modèles cellulaires. Certains tissus sont particulièrement exposés alors que d'autres le sont moins. Lorsqu'on teste la toxicité d'une molécule, la multiplication des modèles cellulaires en fonction de leur spécificité fonctionnelle doit pouvoir être également évaluée.

Il me semble que les autorisations de mise sur le marché visent des molécules, et non les produits utilisés. Notre commission d'enquête pourrait donc proposer de définir un panel d'analyses qui soit beaucoup plus cohérent au vu des risques sanitaires. Autrement dit, peut-être faudrait-il ne pas se contenter de prélèvements sanguins et examiner également les conséquences neurologiques, par exemple, beaucoup plus sournoises, de l'exposition à ces produits. Il convient, en outre, de mettre l'accent sur le long terme, car les pathologies développées par les agriculteurs – Parkinson, lymphomes non hodgkiniens… – ne se déclenchent pas subitement, comme les maladies liées au tabac ou à l'amiante. C'est, du reste, un élément qui fragilise le discours scientifique par rapport aux éléments de preuve construits par les grandes firmes phytopharmaceutiques. Il conviendrait donc que le secteur public de la recherche impose, par l'intermédiaire des politiques, une méthodologie efficace. Car il existe une différence entre le crédit et l'audience que l'on donne à la recherche publique, issue des universités et des laboratoires, et ceux que l'on donne aux travaux des industriels. On n'entend pas votre parole.

J'en viens à ma question, qui porte sur la notion de dose journalière admissible (DJA), de limite moyenne de présence de pesticides dans le corps humain. J'avoue n'avoir toujours pas compris comment on pouvait autoriser l'exposition à un produit toxique. Lorsque j'ai demandé sur quelles bases on évaluait la résistance du corps humain à ces molécules, on m'a répondu que nous vivions dans un monde dangereux et qu'il fallait donc accepter d'être exposé à des produits chimiques, dans une certaine limite. Mais on ne sait pas très bien comment cette limite est fixée. Du reste, elle est la même pour un enfant, une personne âgée, une personne en bonne santé ou un malade. Or, lorsque les agences mesurent la présence de molécules toxiques sur les produits alimentaires, elles se prononcent sur la base de ces limites officielles définies au niveau européen. Je n'ai toujours pas compris comment on pouvait officiellement autoriser notre exposition à des produits toxiques, sans que personne ne s'interroge sur la validité de ces normes.

Il n'y a pas de réponse formelle à cette question. Nous sommes de toute façon exposés ; nous ne vivons pas sur la planète Mars, et quand bien même vivrions-nous sur une autre planète, nous serions exposés à d'autres molécules.

Je parle de l'exposition à des produits conçus par l'homme et non à des substances naturelles.

Les doses autorisées sont définies de manière transparente, sur la base de tests. On considère que les doses retenues ne sont pas susceptibles d'altérer la santé. Leur calcul est cependant contestable, car leur définition est fluctuante. Elle l'a été pour le glyphosate, par exemple, ce qui a permis de prolonger son autorisation d'utilisation. Il faudrait donc probablement revoir ces normes.

Et ce sont des doses par aliment ; on ne parle donc pas de l'« effet cocktail ». C'est terrible !

L'étude des maladies génétiques nous a appris qu'en la matière, la situation varie selon les individus ; c'est très important de le prendre en compte. Si vous exposez des personnes déjà malades de la SDH à une certaine quantité d'inhibiteurs de la SDH, ils y seront hypersensibles. Par ailleurs, les effets de l'exposition ne seront pas les mêmes sur une population asiatique et sur une population africaine ou européenne, par exemple. Cette notion n'a donc presque pas de sens. En revanche, il est certain, et on le sait depuis longtemps, que déverser des tonnes d'inhibiteurs mitochondriaux dans la nature est catastrophique.

Nous espérons vous en avoir convaincus.

La séance est levée à midi vingt.

Membres présents ou excusés

Réunion du jeudi 24 mai 2018 à 11 h 15

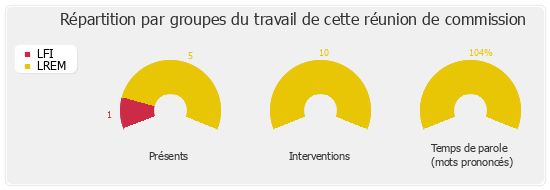

Présents. - Mme Fannette Charvier, Mme Michèle Crouzet, Mme Zivka Park, M. Loïc Prud'homme, Mme Nathalie Sarles

Excusé. - Mme Blandine Brocard