Commission d'enquête chargée de tirer les enseignements de l'affaire lactalis et d'étudier à cet effet les dysfonctionnements des systèmes de contrôle et d'information, de la production à la distribution, et l'effectivité des décisions publiques

Réunion du mercredi 23 mai 2018 à 17h15

Résumé de la réunion

La réunion

L'audition débute à dix-sept heures quinze.

Mesdames, messieurs, l'Assemblée nationale a constitué une commission d'enquête chargée de tirer les enseignements de l'affaire Lactalis et d'étudier à cet effet les dysfonctionnements des systèmes de contrôle et d'information, de la production à la distribution, et l'effectivité des décisions publiques.

Il ne s'agit pas de faire le procès de quiconque ou de punir – nous ne sommes pas des juges –, mais de comprendre comment cette contamination a pu se produire afin de réfléchir aux propositions que pourra formuler le rapporteur pour que cela ne se reproduise plus. J'en profite pour excuser l'absence de M. Grégory Besson-Moreau, qui est en séance pour défendre ses amendements sur l'alimentation.

Il nous a paru indispensable de commencer notre cycle d'auditions par l'écoute de l'association des familles victimes du lait contaminé à la salmonelle. Puis, la commission d'enquête a entendu les organismes de contrôle de l'État, afin de comprendre comment l'alerte avait été donnée et quelles mesures avaient été prises. Elle a également auditionné les associations de consommateurs et reçu différents acteurs du secteur laitier, ainsi que les organisations professionnelles agricoles.

Nous nous sommes ensuite intéressés à la commercialisation des produits contaminés, avec l'audition des pharmaciens et des distributeurs – nous recevrons aussi des représentants de crèches. Nous commençons avec vous nos auditions sur les contrôles qui sont effectués pour garantir la sécurité alimentaire. Nous entendrons demain le laboratoire qui a réalisé les contrôles de Lactalis.

Mes chers collègues, nous recevons maintenant les représentants de l'Assemblée des départements de France (ADF), pour évoquer les laboratoires départementaux d'analyses (LDA) : Mme Stéphanie Yon-Courtin, vice-présidente du conseil départemental du Calvados, M. Philippe Herscu, directeur délégué aux territoires, et Mme Ann-Gaëlle Werner-Bernard, conseillère pour les relations avec le Parlement, ainsi que M. Guillaume Fortier, directeur général de LABEO.

Les laboratoires départementaux d'analyses jouent un rôle important dans la protection du consommateur, la sécurité alimentaire, la surveillance sanitaire des cheptels et celle de l'environnement. Ce sont des services publics de proximité pour de nombreux usagers – services publics, communes, entreprises, particuliers…

Ils contribuent par leurs prestations et analyses à l'épidémio-surveillance en santé animale, à la prévention des zoonoses, à la sécurité sanitaire des aliments et de l'eau, et à la protection de l'environnement.

Avant de passer, mesdames, messieurs, aux questions que nous avons à vous poser, je rappelle que cette audition est ouverte à la presse.

Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, les personnes entendues déposent sous serment. Je vous demande donc de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

Les personnes auditionnées prêtent successivement serment.

Je vous poserai quatre séries de questions.

Premièrement, sur les organisations et les missions des laboratoires départementaux.

Quel est le rôle actuel des laboratoires départementaux en matière de sécurité alimentaire ? Quels types de contrôles effectuez-vous plus particulièrement ?

À quelle autorité publique êtes-vous rattachés ?

Comment s'articulent vos missions avec celles des services vétérinaires de l'État ?

Les chambres régionales des comptes se sont posé des questions sur la gestion de certains laboratoires, principalement en raison de la cohabitation d'activités marchandes et de prestations réalisées pour le compte des départements ou des autorités de santé publique. Ainsi, en 2014, la chambre des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes soulignait que « l'absence de comptabilité analytique au sein du budget annexe n'a pas permis d'identifier les opérations relevant d'activités pouvant être subventionnées ». Des remèdes ont-ils été apportés à ce problème ?

Comment vos moyens ont-ils évolué au cours des dernières années ? Que pensez-vous de la fusion de certains laboratoires ?

Deuxièmement, sur le rôle des laboratoires départementaux dans l'affaire Lactalis.

Avant l'affaire Lactalis, effectuiez-vous des contrôles dans les industries laitières ? Dans quel cadre ? Selon quelles modalités ? À quelle fréquence ?

Réalisez-vous régulièrement des prélèvements sur le site de l'usine de Craon ? Dans ce cadre ? Sur quoi portent vos contrôles ?

Effectuez-vous habituellement des contrôles officiels concernant la présence de salmonelles dans les poudres infantiles ?

Quelle est la fiabilité des contrôles analytiques sur ce type de produits ? Les techniques d'échantillonnage sont-elles selon vous suffisamment efficaces ?

Quel a été le rôle des laboratoires départementaux pendant l'affaire Lactalis ? Pouvez-vous nous fournir une chronologie de leur intervention ?

Savez-vous pourquoi l'inspection vétérinaire réalisée au mois de septembre ne s'est-elle pas intéressée à l'éventuelle présence de salmonelles sur le site ?

Troisièmement, sur les autocontrôles.

Que pensez-vous des laboratoires privés qui réalisent les autocontrôles ? Sont-ils dépendants des entreprises qui les emploient – certaines d'entre elles peuvent avoir un poids considérable sur leur chiffre d'affaires ? La fiabilité de leurs contrôles est-elle équivalente à la vôtre ? Vos contrôles sont-ils complémentaires des leurs ?

Cela vous serait-il possible de contrôler les autocontrôles ? En auriez-vous les moyens ? Comment pourriez-vous le faire concrètement ? Selon quelle fréquence ? À la demande de quelles autorités ? Faudrait-il que tous les autocontrôles soient transmis à la puissance publique, même ceux réalisés sur l'environnement ?

Enfin, quatrième série de questions, sur les perspectives d'évolution.

L'État doit-il renforcer ses propres contrôles, indépendamment des autocontrôles ?

Dans certains pays européens, les services de l'État ont tendance à déléguer les contrôles officiels ; qu'en pensez-vous ?

Dans le cadre du programme « Action publique 2022 », il s'agira de déterminer la place que l'on souhaite conserver aux services de l'État sur le terrain ; comment l'envisagez-vous ?

Pensez-vous qu'une plus grande concurrence entre laboratoires chargés d'analyser les prélèvements pour le compte du ministère de l'Agriculture permettrait de réduire le coût des contrôles, comme le suggère la Cour des comptes ? Que pensez-vous de la suggestion de mieux répercuter sur les professionnels le coût des inspections ?

Que faire pour que l'affaire Lactalis ne se reproduise plus ?

Monsieur le président, j'interviendrai aujourd'hui en ma qualité de vice-présidente du conseil départemental du Calvados, mais également de présidente d'un groupe d'élus départementaux – j'ai été désignée par M. Dominique Bussereau, président de l'Assemblée des départements de France – qui travaille sur le modèle, l'avenir et les perspectives des laboratoires départementaux d'analyses. Enfin, je suis présidente du groupement d'intérêt public (GIP) LABEO, un pôle d'analyses et de recherche qui réunit quatre départements.

Je vous remercie de nous recevoir, les départements jouant un rôle essentiel dans la couverture sanitaire du pays, en soutenant l'activité des LDA. Par ailleurs, la crise Lactalis et les limites évidentes de la politique des autocontrôles nous ont alertés, nos laboratoires étant très impliqués dans les plans de surveillance et de contrôle.

Je rappellerai d'abord le rôle des LDA et leur articulation avec l'État.

Les LDA ont vu leur gestion transférée par l'État aux conseils départementaux alors qu'il ne s'agit pas d'une compétence obligatoire et que l'État ne les finance pas au juste coût.

On compte aujourd'hui, sur le territoire national, 70 LDA regroupant 4 000 agents qui agissent sur un périmètre très large : la santé animale bien entendu, mais surtout, et c'est le coeur de leur mission, la sécurité alimentaire, au titre des plans de surveillance et de contrôle pour la majorité d'entre eux ; les analyses de l'eau, l'environnement et la santé des végétaux. Les LDA jouent également un rôle déterminant dans la lutte contre les épizooties animales. À ce titre, ils peuvent être réquisitionnés par les préfets. Ils constituent donc un véritable bras armé de l'État, sur tout le territoire.

Vous l'avez dit, monsieur le président, ils assument des missions de service public aux côtés de missions privées – qui sont de nature concurrentielle – et offrent ainsi un vrai réseau de proximité ; ils sont notamment équipés de salles d'autopsie pour répondre à des crises sanitaires.

Malgré l'importance et la diversité de leurs missions, les LDA ont un modèle économique très fragile et fragilisé. En effet, les missions de service public sont coûteuses et structurellement déficitaires. Les LDA sont dépendants, en réalité, des analyses que l'État veut bien leur confier.

Ils sont par ailleurs confrontés à une concurrence féroce des grands groupes privés internationaux, au premier plan desquels Eurofins mais également Carso, notamment dans les domaines où les analyses officielles d'État ont été ouvertes à la concurrence, comme le marché d'analyses de l'eau. Les budgets départementaux sont lourdement sollicités pour permettre à nos structures de se développer. De sorte que de nombreux départements ont fermé leurs laboratoires après l'ouverture du marché de l'eau à la concurrence.

Une compétence est transférée de droit et de fait par l'État, ce qui est source de complication et fragilise la situation économique et juridique des LDA. La Commission européenne s'intéresse actuellement à la comptabilité analytique, l'une des pierres d'achoppement du fonctionnement des LDA, dans le cadre de la plainte déposée par l'Association professionnelle des sociétés françaises de contrôle en laboratoire (APROLAB). Une plainte initiée par des laboratoires privés au sein d'APROLAB contre six LDA, au motif qu'ils auraient reçu une aide d'État illégale et incompatible avec le traité communautaire.

La question qui se pose est de savoir si les laboratoires départementaux ont mis en place une comptabilité analytique, afin de bien dissocier les missions relevant du service public de celles de nature privée.

Depuis la loi sur l'eau de 2006, effectivement. Mais pour ce qui est des analyses officielles, le ministère s'appuie uniquement sur les LDA.

Non, pas pour le moment. Cela étant dit, nous avons eu à travailler avec une mission d'inspection diligentée par les différents ministères impliqués, à la suite de la plainte d'APROLAB pour réfléchir à cette hypothèse.

APROLAB est une association qui regroupe de grands laboratoires privés, dont Eurofins et Carso, et qui a pour but de veiller aux intérêts de la profession. Or cette association a estimé qu'il existait une distorsion de concurrence ; elle a donc déposé une plainte au niveau européen.

L'Europe, à plusieurs reprises, a interrogé le ministère de l'agriculture et lui a demandé d'ouvrir une mission d'inspection pour mettre sa politique en conformité avec les règles européennes. De sorte que trois scénarii ont été étudiés : élaboration d'un service d'intérêt économique général (SIEG) pour les laboratoires départementaux afin de les exonérer de la mise en concurrence ; privatisation totale des analyses ; recentralisation des analyses au niveau de l'État. Nous ne savons pas encore quel scénario sera retenu.

Tout à fait.

Oui, ils représentent près de 95 % du marché national, à la décision des entreprises elles-mêmes. Celles-ci disposent de leurs propres plans de surveillance et de contrôle, qu'elles externalisent à des laboratoires partenaires.

Les LDA disposent donc d'un modèle économique fragilisé, puisqu'ils sont tributaires des demandes de l'État. Leur modèle juridique est également fragilisé avec cette obligation de tenir une comptabilité analytique, pour échapper aux sanctions liées à la qualification d'aide d'État illégale et incompatible avec le droit européen.

Toutes les contraintes financières se répercutent sur l'ensemble des politiques des LDA. Ils sont donc souvent contraints de se réorganiser, c'est la raison pour laquelle LABEO et d'autres GIP ont vu le jour sur le territoire, les laboratoires n'étant plus économiquement viables dans un seul département.

Les laboratoires départementaux, véritable outil stratégique de sécurité sanitaire, sont donc très dépendants de la politique nationale. Le réseau des LDA évolue dans un contexte difficile, la sécurité sanitaire au niveau national étant éclatée entre différents ministères.

M. Herscu parlait tout à l'heure de la mission interministérielle qui vient de prendre fin et dont le rapport a été remis. Quand quatre ministères sont concernés par une question, de fait, il ne peut y avoir une gouvernance d'ensemble, ce qui pénalise les laboratoires départementaux dont l'activité est par nature transversale. En fonction du type d'analyses et du secteur concerné, les LDA ont une approche gouvernementale – l'État étant le donneur d'ordres – différente, non homogène et non coordonnée.

Tout cela est très compliqué, alors que les enjeux sont essentiels, non seulement pour l'agriculture – des enjeux économiques et d'aménagement du territoire –, mais aussi pour la sécurité alimentaire, une question qui est au coeur de cette commission d'enquête – véritable enjeu de santé publique.

Les trois quarts des laboratoires départementaux interviennent dans les plans de surveillance sanitaire et de contrôle, suivant des normes sanitaires souvent très rigoureuses puisque soumises à accréditation. Les professionnels des LDA et les élus ont été interloqués lorsqu'ils ont appris par les médias que les autocontrôles réalisés pour Lactalis par la société Eurofins n'avaient pas forcément été réalisés dans les règles de l'art et avec la rigueur nécessaire.

Nous souhaitons donc, parce qu'on touche là aux limites des autocontrôles, qu'il existe un vrai risque d'être juge et partie et que des dérives sont possibles du fait des enjeux commerciaux et industriels – on parle ici de santé publique –, que les LDA deviennent les outils de référence en matière d'autocontrôles et de surveillance des autocontrôles.

Ce que vous venez de dire, madame, est extrêmement important pour cette commission d'enquête. Vous êtes, par ailleurs, je dois le reconnaître, une élue qui connaît parfaitement son dossier ; je vous en félicite.

Vous nous dites que les autocontrôles n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art ; pouvez-vous développer ce point ? Ainsi que votre pensée, quand vous parlez du risque d'être juge et partie.

Lorsque nous parlons des règles de l'art, nous parlons de la technicité. Mais je laisserai la parole à MM. Herscu et Fortier pour développer ce point.

S'agissant de votre seconde question – juge et partie –, nous mettons en avant la nécessité d'avoir des garanties d'indépendance, de neutralité.

Les autocontrôles sont une obligation – règlement européen 2017-625 – pour tous les États membres. Mais le règlement va plus loin puisqu'il leur demande d'organiser, de compléter le système d'autocontrôles par un système spécifique de surveillance des autocontrôles. Et c'est là que nous voulons intervenir pour justement faire valoir une seconde approche permettant d'échapper au risque que les enjeux deviennent uniquement commerciaux et industriels.

Nous ne sommes pas, bien évidemment, opposés aux groupes industriels privés, puisque les LDA doivent elles-mêmes remplir des missions privées, en plus de leurs missions de service public, pour survivre à la concurrence. Nous disons simplement qu'il s'agit là d'un cas de santé publique, de sécurité publique et de salubrité publique, et que nous ne pouvons donc pas agir uniquement avec des logiques purement économique, industrielle et commerciale.

De sorte que les LDA, qui investissent considérablement, doivent être accrédités pour pouvoir agir ; nos experts doivent être qualifiés pour effectuer toutes les analyses et les contrôles. Pour ce faire, il est essentiel d'avoir un regard neutre et transparent qui corresponde à un maillage territorial de proximité et aux critères qui leur sont imposés.

D'ailleurs, nous constatons que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ne dispose pas des moyens humains suffisants et se désengage sur les laboratoires départementaux. Si bien que ces derniers assurent les surveillances des autocontrôles.

Se pose alors la question du financement de ces autocontrôles. Mais avant de débattre de cette question, ce que souhaite l'ADF, c'est bien évidemment que les LDA soient systématiquement saisis et deviennent l'outil de référence en matière de surveillance des autocontrôles ; cet outil devant prendre la forme d'un service d'intérêt économique général (SIEG). Nous demandons que la création de ce SIEG soit inscrite dans la loi, afin que les analyses officielles soient confiées aux LDA accrédités. Il s'agit là du contrôle des autocontrôles.

N'attendons pas d'autres lacunes. N'attendons pas que deux grands industriels s'emparent du marché et s'arrangent entre eux, lorsque certaines analyses seront douteuses. Nous ne pouvons ouvrir ces analyses à la concurrence, les enjeux étant bien plus importants que les seuls enjeux économiques purs.

Nous l'avons vu avec l'affaire Lactalis, et plus récemment avec la problématique liée aux oeufs et au reblochon. Si demain nous faisons l'objet d'une attaque terroriste et que l'eau est contaminée, alors que le marché est ouvert à la concurrence, comment pourrons-nous contrôler les analyses réalisées par des laboratoires privés ? Cette mission de contrôle doit être une mission de service public et donc confiée aux laboratoires départementaux.

Mais pour assumer cette mission, il leur faut un financement. Ce débat devra être ouvert une fois que les autocontrôles seront reconnus comme services d'intérêt économique général. Les LDA doivent se saisir – et, je le répète, c'est une demande très claire de l'ADF – de la surveillance des contrôles et des autocontrôles.

Une fois cette reconnaissance acquise, il appartiendra à l'État de gouverner de façon coordonnée une politique qui, pour l'heure, ne l'est pas et nous pose un grave problème. C'est de la santé de tous les citoyens dont il est question ici.

Avec quels financements, quels fonds ? S'il ne doit pas être exclusivement financé par l'État, ce dernier devra participer, les LDA fournissant, je le rappelle, un service d'intérêt général et un service public pour un État qui se désengage. Un financement qui devra être complété par des producteurs, qui répercuteraient le coût marginal au consommateur. Ou alors, pourquoi pas un fonds alimenté par des amendes – sur le principe des amendes de police qui servent à la sécurité routière.

En résumé, nous avons besoin d'un outil technique, neutre, transparent, qui réponde au maillage de notre territoire. La France dispose de 70 laboratoires départementaux qui emploient 4 000 personnes qui travaillent pour notre sécurité et notre santé au quotidien – les Français ne le savent pas suffisamment –, dans un contexte terroriste ; nous ne sommes en effet pas à l'abri de nouvelles attaques. Nous le savons, certains attentats, notamment par contamination, ont été déjoués récemment. Que se passera-t-il demain si l'eau est contaminée, sachant que le marché est ouvert à la concurrence depuis 2006 ? Qui assurera la surveillance des autocontrôles ? Qui tirera la sonnette d'alarme, monsieur le président ?

Pour ce qui concerne les règles de l'art, bien évidemment, nous n'étions pas présents dans le laboratoire quand les analyses ont été réalisées. Les élus et les techniciens des laboratoires ont simplement découvert les résultats dans les médias, comme tout à chacun, sans pouvoir déterminer le vrai du faux.

Les informations que nous avons entendues sont les suivantes : le dirigeant du laboratoire affirme que ses analyses sont bonnes, Lactalis le conteste et des salariés du laboratoire ont indiqué par la suite qu'ils avaient subi des pressions et qu'on leur avait demandé de refaire les analyses plusieurs fois jusqu'à ce que les résultats conviennent. Mais nous ne savons pas du tout ce qu'il en est. Et nous ne nous permettrons pas de trancher la question, ne disposant d'aucun élément pour ce faire.

Que de telles informations soient publiées dans la presse, alors que les enjeux sanitaires sont notre pain quotidien, que les élus et les conseils généraux financent des outils à grands frais pour les maintenir au meilleur niveau de qualité, nous a vraiment choqués.

Ce que je puis vous dire, c'est que les techniques d'échantillonnage de prélèvement sont quasiment aussi importantes que l'analyse elle-même, et conditionnent les résultats.

Les « règles de l'art » sont une question compliquée, car si l'on souhaite les appliquer stricto sensu, elles sont en réalité assez contraires à l'intérêt de l'industrie, ce que nous pouvons comprendre. D'abord, cela prend du temps, c'est coûteux et les LDA ont également une mission d'accompagnement ; c'est un raisonnement industriel, mais ils ne sont pas là pour faire fermer des usines.

De sorte que, s'agissant de l'appréciation du risque, nous pouvons appliquer la loi des « 20-80 » : un maximum de points de contrôle vont être réalisés en partant du principe qu'il restera 0,01 % de risque. Mais ce très faible pourcentage va coûter à l'entreprise dix, quinze ou vingt fois le coût de l'analyse standard. C'est dans cette marge-là que la règle de l'art est très compliquée à appliquer. Ce que peut faire un laboratoire assez facilement – c'est ce que nous essayons de pratiquer, mais cela nous a fait perdre des clients –, c'est de se rapprocher le plus possible des règles de l'art, et d'aller vite dans les réponses.

Nous souhaitons moderniser les process de nos laboratoires pour que les prix puissent être compatibles avec les souhaits des industriels, et en même temps, dialoguer régulièrement avec eux de façon à pouvoir gommer le 0,01 % lorsqu'il se produit.

La pratique courante nous permet d'obtenir des résultats écrits que nous transmettons à la direction départementale des services vétérinaires (DDSV). Le papier ne refuse pas l'encre, il est possible de sortir des tonnes de résultats.

Le problème est que la cervelle, l'intelligence technique de l'ensemble du process intervient au milieu : combien de prélèvements faut-il faire ? À quels endroits ? Et quelles techniques faut-il utiliser pour aller chercher la salmonelle ou la listéria ? Telle est ma première partie de réponse.

La seconde est qu'aucun laboratoire agréé ne peut passer à côté d'une salmonelle ou d'une listéria. Trop de jeunes femmes ont avorté voilà quelques années à cause de la listéria – ce sont les rillettes qui étaient incriminées au départ. Souvenez-vous d'ailleurs que l'usine a fermé, alors que ces rillettes avaient été contaminées lors du stockage.

À la suite de l'ensemble de ces crises, humaines mais aussi médiatiques, les techniques ont tellement évolué qu'il n'est plus possible aujourd'hui de passer à côté. Mais le sujet est complexe, car nous allons trouver de la listéria à peu près à chaque analyse de produits laitiers et de dérivés de produits laitiers. Je ne vous citerai pas les grandes marques de fromage pour lesquelles nous travaillons, mais nous faisons un point process toutes les semaines avec leurs représentants ; et si l'on en trouve un peu plus que la semaine précédente, nous cherchons ce qui s'est passé. En général, l'industriel détruit ses lots ou procède à de nouveaux contrôles. Nous étudions ainsi les points de contamination et faisons évoluer le process. Mais cela coûte de l'argent au client.

Nous avons la chance d'avoir conservé quelques gros clients assez connus dans le Cotentin, premier bassin laitier européen, qui nous font confiance. Ils savent que nous sommes indépendants et que nous sommes, de fait, un peu plus chers –, et que nous proposons des services qu'une grande partie de notre concurrence ne peut proposer ; il s'agit donc bien d'un choix qui est assumé comme tel. Ce n'est peut-être pas le modèle idéal, mais il peut fonctionner.

L'industriel dispose d'un plan de maîtrise sanitaire qu'il est obligé de présenter avec des résultats. Le laboratoire, au milieu du process, peut appliquer des méthodes normées, « afnorisées », européennes, reconnues, accréditées, mais il peut aussi lui demander son accord pour développer des méthodes dites dérivées, ou validées – moins chères et plus rapides –, avec des process qui sont tracés, bien entendu, mais qui ne sont pas tout à fait du même niveau de performance que les méthodes officielles. Et c'est là que nous intervenons sur l'analyse du risque.

Mesdames, messieurs, je vous remercie pour ces exposés très complets.

Comme l'a rappelé le président, nous touchons aujourd'hui à une question sensible. Il est bien évidemment trop tôt pour tirer des conclusions, ou même avoir des certitudes, mais nous commençons cependant à y voir plus clair.

Le rôle des laboratoires départementaux est stratégique dans l'enquête que nous menons.

J'ai été administrateur d'un laboratoire public, un groupement d'intérêt public, le LABOCEA. Je connais donc bien l'historique des laboratoires départementaux regroupés en laboratoires plus régionaux afin de leur donner une dimension plus compétitive.

J'ai d'ailleurs demandé au président, qui a accepté, d'auditionner la semaine prochaine le président de l'Association française des directeurs et cadres de laboratoires vétérinaires publics d'analyses (ADVILA) pour compléter l'ensemble de vos propos – même si vous avez été particulièrement complets.

C'est d'autant plus intéressant que vous commencez à ébaucher des propositions. Nous l'avons compris, les LDA devraient jouer un rôle plus important dans les contrôles. Vous avez d'ailleurs proposé de faire payer les entreprises sous forme d'amendes ; pourquoi sous cette forme ? Je proposerai plutôt, lors de l'élaboration du rapport, une taxe ou une redevance. Eu égard à l'enjeu que cela représente pour les industries alimentaires – coût, reconquête de leur image auprès du public, etc. –, il me semble qu'une redevance serait plus adaptée ; il faudra bien entendu définir l'assiette adéquate.

Je vous poserai deux ou trois questions auxquelles j'aimerais recevoir des réponses très précises.

D'abord, pouvez-vous nous rappeler ce que doit faire un laboratoire lorsque les résultats des analyses sont positifs ? Quelle est la procédure ?

C'est en effet une très bonne question Monsieur le député. Je me suis rapproché ce matin du service alimentation de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (DRAF) de Normandie, justement parce que je souhaitais obtenir une réponse écrite à cette question – il est assez compliqué d'obtenir une réponse officielle.

Je leur demanderai si je peux vous faire suivre le courriel.

Maintenant que vous nous en avez parlé, vous êtes condamné à nous le transmettre ! Je peux aussi les appeler.

Aujourd'hui, le laboratoire qui travaille pour un industriel doit, s'il trouve dans les analyses des traces de salmonelle ou de listéria, signifier à son client – une sorte de consentement éclairé – qu'il existe un risque pour la santé humaine dans le produit et lui recommander très fortement de contacter les services vétérinaires. Tous les LDA respectent cette procédure – je parle bien ici de l'autocontrôle. Ce que je veux dire, c'est que l'obligation s'arrête là.

C'est très compliqué, car imaginez que l'on découvre de la salmonelle dans du lait cru ; je vois mal notre laboratoire ne pas s'assurer que le client informe bien la direction départementale de la protection des populations (DDPP). À nous d'aider notre client à maîtriser le plan de surveillance. Nous l'avons d'ailleurs fait voilà cinq ans pour une grande laiterie.

Peut-être conviendrait-il d'élaborer un cadre réglementaire dans lequel le laboratoire aurait pour mission de veiller à ce que son client prévienne les autorités compétentes et, ensuite, si les résultats sont de nouveau positifs, à la salmonelle, par exemple, de signaler cette entreprise en fonction du nombre de fois où les résultats ont été positifs.

Oui, l'on pourrait prévoir un cadre, comme c'est le cas dans le domaine de la santé bovine aujourd'hui, qui est l'un des services les plus efficaces du monde : quand un cas de fièvre aphteuse est mis à jour dans la moindre petite bourgade française, en deux heures tout est bouclé.

Et dans des cas un peu intermédiaires, tels que la fièvre catarrhale ovine ou le virus de Schmallenberg, il en va de même : en trois semaine, un mois, les services de l'État ont tout réglé – ils ont même accompagné et dédommagé l'éleveur.

Pour le moment, il n'existe donc pas de cadre réglementaire précis dans le cas d'analyses positives ?

Non, pas en ce qui concerne la déclaration du laboratoire sachant aux services vétérinaires, dans le cas d'un autocontrôle.

S'agissant de la reconnaissance de l'identification de la salmonelle, il m'a été rapporté que certains laboratoires – notamment des petits laboratoires privés – n'étaient pas équipés, au motif que cette recherche nécessite une technique, ou en tout cas des outils particuliers. Est-ce le cas ?

Le sérovar salmonella est détectable par n'importe quel laboratoire accrédité, privé ou public, petit ou gros. Un laboratoire d'analyses agroalimentaire digne de ce nom sait forcément détecter une salmonelle.

Cependant, il est vrai que le sérotype exact – l'identification exacte de la bactérie qui détermine son pouvoir pathogène – n'est réalisé que dans une étape secondaire. Une étape qui est effectuée par des laboratoires plus équipés, en général plus gros, disposant d'un meilleur savoir-faire. Et qui, la plupart du temps, s'appuient sur un volume analytique suffisant pour justifier de cet équipement.

Sachez par ailleurs que, lorsqu'un laboratoire déclare une bactérie salmonelle et envoie les échantillons à un laboratoire partenaire pour la sérotyper, le trajet ajoute un risque dans la chaîne et la maille de décision.

Avez-vous une idée du nombre annuel de prélèvements analysés, effectués dans le cadre des contrôles officiels microbiologie alimentaire – et demandés par l'État aux LDA, bien évidemment ?

Prenons l'exemple du pôle d'analyses et de recherche de Normandie, LABEO, qui regroupe quatre départements, puisque le laboratoire de Seine-Maritime ne fait pas partie du pôle : à peine 80 analyses sont pratiquées chaque année sur les produits alimentaires.

Dans le cadre de ses plans de surveillance et de contrôle.

À l'échelle nationale, s'agissant des contrôles officiels, le chiffre du ministère de l'agriculture est le suivant : 60 000 prélèvements effectués en 2016 pour 12 millions d'euros de budget.

De nombreux contrôles ne sont réalisés que sur le papier, car ils n'impliquent pas véritablement la réalisation d'analyses supplémentaires diligentées par le service. Et quand elles sont réalisées, l'analyse porte essentiellement sur les produits chimiques et très peu sur les produits bactériologiques ; seulement 9 % des analyses en 2016, soit 5 400, ont porté sur des produits bactériologiques. C'est vraiment trop peu. Il est donc important de renforcer les moyens dans le domaine des contrôles officiels, avec l'outil LDA.

Nous souhaiterions que nous soit communiqué, et c'est un appel que je fais à cette commission, le rapport de la mission interministérielle – un rapport auquel l'ADF a apporté sa contribution. Il vous éclairera dans le cadre cette commission, puisque la question du devenir des LDA se pose – M. Herscu a cité les trois scénarios possibles : une recentralisation, ce qui est impossible et n'a pas de sens, puisqu'on parle là d'un maillage territorial, avec la nécessité de répondre aux besoins des territoires ; une ouverture à la concurrence, scénario extrêmement dangereux dans le cadre d'une crise sanitaire ; l'instauration de services d'intérêt économique général, permettant de sanctuariser et de répondre à la problématique liée à la comptabilité analytique.

Les missions de service public ne doivent pas tomber dans le domaine de la concurrence, quand on parle de santé publique ; on ne peut pas prendre uniquement en compte les considérations économique, industrielle et commerciale.

La valeur ajoutée qu'offrent les LDA est la proximité, à savoir la capacité d'intervenir très vite, avec des outils techniques, analytiques, et des personnes proches du terrain qui connaissent souvent très bien les acteurs. Or dans une crise, il faut réagir rapidement.

Il est par ailleurs recommandé, pour certaines analyses, d'éviter de faire voyager les échantillons, les traces pouvant se perdre.

En outre, les risques d'industrialisation de certains process conduisent à gagner en rentabilité. Par exemple, pour ce qui concerne l'eau, il est tout à fait possible de regrouper plusieurs échantillons. Et si l'on trouve quelque chose, chaque échantillon est analysé. Mais une perte est toujours possible. Alors, évidemment, quand on industrialise, si l'on gagne en coût, on peut aussi passer à côté.

Enfin, l'ouverture à la concurrence induira une baisse des prix et donc une industrialisation et des changements de techniques dans les analyses. Sans parler du risque de constitution d'un monopole ou d'un duopole qui ensuite fera le marché. C'est ce qui est en train de se passer s'agissant du marché de l'eau : les prix sont baissés en vue d'éliminer les concurrents. Ensuite, l'entreprise restante instaurera ses propres normes. Il s'agit là d'un vrai problème en termes de santé publique et de gestion du risque.

De nombreux éléments m'interpellent dans vos propos. J'ai un passé d'ingénieure qualité mais j'ai aussi travaillé pour un organisme certificateur ; je connais donc les deux côtés du processus.

Ma première question sera très simple : vous avez parlé d'accréditation. Quel organisme supervise votre travail ?

Le Comité français d'accréditation (COFRAC), depuis 1998.

Vous n'avez pas parlé des essais comparatifs. Vous avez évoqué le problème de matière à tester, qui peut évoluer en fonction des températures, mais en tout état de cause, la bactérie peut aussi se trouver dans la matière sèche qui est stockée. Pourquoi ne faites-vous pas de prélèvements sur stock ? D'autant que l'industriel utilisera le lot stocké où la bactérie, s'il y en a une, sera toujours présente. Je rappelle que l'enfant a été contaminé par du lait en poudre. Pourquoi ne pas effectuer des analyses en double contrôle et en essais comparatifs ?

Vous pourriez, quand vous n'avez pas confiance dans les process de vos clients, imposer des contrôles tous les trimestres ou tous les mois, par exemple, en double contrôle. Je pense que vous êtes en droit de le faire.

Ces essais comparatifs peuvent fournir beaucoup d'informations et peuvent aussi avoir un incident direct sur la gestion du stock – qui sera libéré ou pas.

Par ailleurs, il a été indiqué que les opérateurs, dans l'affaire Lactalis, auraient subi des pressions pour refaire les analyses ; mais il existe des enregistrements, des preuves. Ce n'est pas un acte anodin. Vous pouvez demander les statistiques des courbes, effectuer cinq essais et vérifier s'il y a des écarts. Les écarts-types pouvant dire beaucoup sur la constitution et la réalisation des tests. Enfin, les ingénieurs peuvent aussi mesurer la fiabilité des process. Des outils sont donc à votre disposition.

J'ai été choquée par ce qui a été dit sur les règles de l'art, parce que dans votre domaine ce principe n'existe pas, surtout quand on travaille sur la qualité, en laboratoire accrédité. Le laboratoire doit suivre des normes et à aucun moment il fait les choses selon les règles de l'art.

Et s'il n'existe pas de norme pour un produit spécifique, les professionnels, les fabricants et les utilisateurs peuvent, ensemble, en créer.

J'ai bien pris soin de dire que nous n'avions pas de preuve et que nous avons lu tout cela dans la presse. Reste que, bien sûr, on s'interroge…

Ensuite, le terme « règles de l'art » est un terme générique ; nous ne sommes pas des techniciens. Vous avez sans doute raison, le mieux est de parler directement à des techniciens. Mais quand nous discutons entre élus, ce terme est compris par tous ; ce n'est pas scientifiquement celui qu'il faudrait employer et je m'en excuse.

Je suis tout à fait d'accord avec vous s'agissant de l'état sec final. C'est d'ailleurs ce que nous faisons sur le lait tank d'un producteur de lait cru.

Mais le problème, c'est que nous intervenons en aval. Et souvent le producteur, si une analyse est positive, nous demande d'en effectuer d'autres en amont pour déterminer quelle vache, voire quelle mamelle de la vache est contaminée, ou si c'est le process de la salle de traite qui est défaillant.

Ce sont donc deux outils complémentaires.

Aujourd'hui, si nous réalisions des analyses à sec sur de la poudre de lait, nous trouverions tout ce que nous voulons ! S'agissant des autocontrôles que les industriels programment, ce sont les contrôles intermédiaires et les points critiques qui les intéressent. Si la poudre de lait est contaminée, il convient de déterminer où, comment et à quel moment de la chaîne de production la contamination s'est produite.

Quand nous travaillons avec un industriel, ce sont les analyses réalisées en amont qui l'intéressent. Car si elles sont négatives, le produit final sera bon – même si nous le contrôlons aussi.

En revanche, dans le cadre de contrôles diligentés par l'État en cas d'accompagnement d'une entreprise où des problèmes ont été détectés, il vrai que le système que vous proposez serait totalement suffisant.

Concernant les règles de l'art, effectivement, il n'y en a pas. J'ai travaillé pour le groupe AFNOR pendant dix ans, j'ai été auditeur pour le COFRAC pendant dix autres années. Vous savez comme moi que, pour que l'AFNOR sorte une norme, il faut que tout le monde autour de la table soit d'accord à la virgule près. Donc en général, on incite, on propose des chapitres à titre indicatif, surtout ceux sur lesquels nous souhaitons laisser une certaine latitude. Aux laboratoires ensuite d'élaborer leur propre système.

Et puis vous savez aussi que lorsqu'un laboratoire est audité par le COFRAC, il doit présenter la portée de son accréditation. En revanche, il ne présente pas tout ce qu'il réalise interne, notamment pour garder secret le développement du laboratoire.

Et, pour confirmer les propos de M. Herscu, nous ne savons, en effet, rien de l'affaire Lactalis, nous ne disposons d'aucune preuve ; nous n'en savons que ce qui a été relaté par la presse.

Nous avons eu la chance, dans l'affaire Lactalis, de ne déplorer aucun mort ; mais il aurait pu en être autrement. Je pense que l'essentiel est de s'assurer que l'industriel peut distribuer son produit final ; or comment s'assurer que le produit stocké est sans danger ? Doit-on uniquement procéder à des contrôles pendant le processus, penser qu'il est bon – sans en être certain – et vendre un produit potentiellement défectueux ? Ou se dire qu'il ne faut pas libérer le produit final tant que le test sur celui-ci n'a pas été réalisé ?

C'est un processus que j'ai souvent utilisé, même si, il est vrai, il ne s'agissait pas d'agroalimentaire, et que donc l'impact était moindre – même s'il pouvait y avoir des problèmes de sécurité. Je trouve que l'on est plus indulgent dans l'agroalimentaire, alors que cette industrie a un impact important sur la vie humaine.

Je comprends qu'il convient de déterminer où la défaillance s'est créée – quelle vache, quelle mamelle, etc. Mais cela devrait rester un problème interne à l'entreprise. Le client, lui, souhaite consommer un produit en toute sécurité. De sorte que, je le répète, c'est bien le produit stocké qu'il convient in fine d'analyser.

Le COFRAC. Que nous rencontrons d'ailleurs au mois de juillet, car nous rencontrons quelques soucis concernant l'application de certaines normes pour lesquelles nous n'avons que très peu de souplesse. Car si nous devons bien évidemment appliquer ces normes, nous devons aussi travailler avec les industriels – producteurs d'huîtres, de légumes, etc.

L'autre difficulté, c'est que certains concurrents français peuvent être accrédités par un organisme européen – allemand, par exemple –, dont le comité d'accréditation est reconnu par le Comité européen des organismes certificateurs. Et donc se prévaloir d'un résultat européen-compatible, mais non valable en France.

Je ne dis pas que le COFRAC allemand ou anglais est moins bon que le COFRAC français, je dis simplement que les normes peuvent être différentes.

Outre les normes d'autres pays qui seraient différentes des normes françaises, n'oublions pas le problème de la reconnaissance inter-laboratoires pour valider des essais. L'AFNOR peut, par exemple, reconnaître des essais réalisés par le VDS, en Allemagne.

Bien entendu, les résultats ne seront pas validés au hasard, des essais comparatifs seront effectués, des suivis et des audits auront lieu.

Je vous citerai un exemple. Une agence régionale de santé (ARS) que je connais bien a eu affaire à des bulletins d'analyse en provenance d'Allemagne, dont les limites de quantification (LQ) pour certaines molécules chimiques ne sont pas les mêmes qu'en France. Le bordereau analytique était donc parfaitement conforme aux LQ des normes allemandes, mais différentes de celles de cette ARS.

Le COFRAC est extrêmement majoritaire sur le territoire français. Pourquoi devons-nous nous accréditer ? Pour plusieurs raisons.

D'abord, aucun laboratoire aujourd'hui ne peut travailler sans faire l'objet d'audits externes, à savoir d'inspections professionnelles réalisées par un organisme indépendant et externe, tous les 15 à 18 mois. Le coût d'un audit, pour une PME de 400 salariés comme la nôtre, est d'environ 80 000 euros – sachant qu'un audit est réalisé tous les 18 mois. L'accréditation du COFRAC est donc essentielle, il s'agit d'un référencement, à un moment donné, réalisé par un organisme externe.

Ensuite, cela nous oblige, s'agissant des conditions de travail des équipes, à travailler selon des normes d'hygiène et de sécurité. De sorte que nous pouvons nous contrôler et nous autocontrôler.

Par ailleurs, un laboratoire doit être accrédité pour obtenir les agréments des ministères.

Enfin, un industriel qui souhaite de nouveaux développements, quelle que soit la matrice, va demander au laboratoire un devis, un plan de prélèvement, un plan analytique et une méthode ; tout cela devant être validé par le COFRAC. La méthode est donc développée en interne, mais validée par le COFRAC.

Je reviendrai sur deux points évoqués.

Madame Gipson, vous avez dit que, somme toute, il n'était question que d'une seule chose : la santé des consommateurs. Aujourd'hui, la sécurité sanitaire au niveau national est éclatée entre les différents ministères – agriculture, santé, environnement et intérieur –, de sorte qu'il n'y a pas de politique coordonnée. Et en fonction du ministère concerné, la position est différente.

Cet éclatement est nuisible dans les territoires, pour des laboratoires comme les nôtres qui sont les premiers exécutants de l'État.

M. Le Gac a parlé de taxe et de redevance. Il s'agit là d'une très bonne idée, qui contribuera à la sécurisation du dispositif de financement que le règlement européen 2017-625 appelle de ses voeux.

La stabilité des ressources afférentes aux contrôles officiels est l'un des points évoqués dans ce règlement. Le Parlement européen insiste donc pour que chaque État membre garantisse qu'il n'y ait pas de trous dans la raquette.

Je le répète, un outil et des moyens sont indispensables dans les territoires. Et il en va de la responsabilité de l'État de confier aux LDA ces missions de service public et de trouver un financement.

Bien entendu, monsieur le président.

Vous avez raison de le rappeler, j'ai oublié en effet que l'on pouvait s'appuyer sur un règlement européen existant.

Je vous poserai, pour terminer, trois petites questions.

D'abord, l'accréditation est-elle obligatoire pour l'ensemble des laboratoires travaillant pour les industriels ?

Oui, tout à fait. Mais cela n'empêche pas un laboratoire de développer des méthodes alternatives et de les faire valider par le COFRAC.

Les LDA travaillent également avec des industriels. Pouvez-vous nous expliquer les avantages et les inconvénients pour les industriels de travailler avec vous ? Un des inconvénients, vous nous l'avez dit, est que les LDA sont plus chers.

Oui, nous sommes plus chers.

Les laboratoires départementaux ont considérablement élevé leur niveau d'informatisation, mais la donnée analytique arrive encore un peu moins vite sur le Smartphone du chef de production ou de la responsable qualité que celle envoyée par un laboratoire privé. Mais cela est en train d'être corrigé.

Le prix est, effectivement, un inconvénient, mais nous avons besoin d'un certain volume, nos laboratoires n'employant pas 800 personnes.

Les avantages ? D'abord, la proximité. LABEO a dix ou douze clients qui pèsent chacun 40 000 à 50 000 euros sur un budget de 25 millions ; vous pouvez facilement faire le ratio. Il s'agit donc de clients très importants pour nous. Nous pouvons être chez eux en une heure – sur toute la Normandie. Et une heure après, le prélèvement est revenu. Ils savent par ailleurs qu'un service reste ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

Ensuite, ils ont la certitude de communiquer avec un interlocuteur technique – nous avons de nombreux ingénieurs de production et d'ingénieurs de recherche et développement. Nous disposons également d'un backoffice, grâce auquel leur contrat est traité en direct.

Enfin, en toute humilité, je pense qu'ils viennent aussi chercher chez nous une forme de rigueur et une certitude d'indépendance. Ils savent donc aussi que nous pouvons être quelquefois embêtants et contraignants. Que nous pouvons, le lundi, sur la chaîne de production, leur demander de recommencer un prélèvement car il ne nous convient pas.

La dernière question concerne la publication des résultats. Quand le résultat d'un autocontrôle est positif, nous pouvons comprendre qu'on n'en parle pas dans l'usine, tant que le produit ne sort pas. Une telle information pouvant faire beaucoup de mal à une entreprise ou à une filière.

Le problème, dans l'affaire Lactalis, c'est que le produit est sorti et il est sorti contaminé.

À quel moment devrait-il y avoir une publicité quand il y a contamination ?

Répondre à cette question est extrêmement compliqué.

La publicité en interne est une question managériale. Mais pour revenir aux gros clients de LABEO, chaque fois que nous les avons rencontrés, les responsables techniques étaient avec nous. Ce qui veut dire que la publicité était immédiate. Mais le plan d'action également.

Pour procéder à une telle communication interne, une cellule de crise se réunit. Pour une crise de niveau 5, les services vétérinaires sont avertis et la question de la publicité ne se pose plus !

Pouvez-vous nous rappeler la composition des conseils d'administration des laboratoires publics ? Y a-t-il un représentant de l'État ?

Non, il n'y a pas de représentant de l'État. S'il y en a eu un, un jour, cela devait être avant la loi de décentralisation.

Aujourd'hui, le conseil d'administration de LABEO est composé de douze élus – trois pour chaque département.

Effectivement, il n'y a pas de représentant de l'État, simplement un président et les représentants de chaque département.

L'audition s'achève à dix-huit heures trente-cinq.

——²——²——

Membres présents ou excusés

Réunion du mercredi 23 mai 2018 à 17 h 15

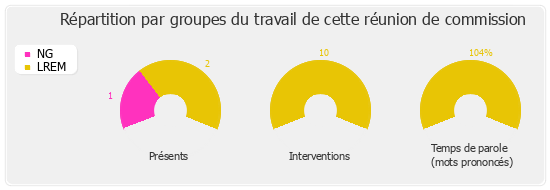

Présents. - Mme Séverine Gipson, M. Christian Hutin, M. Didier Le Gac

Excusé. - M. Arnaud Viala