Commission d'enquête sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs

Réunion du lundi 3 juin 2019 à 16h00

Résumé de la réunion

La réunion

La séance est ouverte à seize heures dix

Mes chers collègues, la commission d'enquête poursuit ses travaux. Nous accueillons aujourd'hui une délégation de la Fédération du commerce agricole et agroalimentaire (FC2A), composée de M. Frédéric Carré, son président, de M. Gérard Poyer, vice-président, et de M. Marc Morellato, administrateur.

Messieurs, avant de vous donner la parole, je rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment.

Les personnes auditionnées prêtent serment.

Monsieur le président, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir accepté de reporter cette audition, pour une raison malheureuse. Les personnes qui composent notre organisation sont toutes opérationnelles, vous comprendrez donc aisément qu'il n'est pas toujours simple de les mobiliser.

La FC2A rassemble sept fédérations sectorielles : la Fédération du négoce agricole (FNA) ; la Fédération française des commerçants en bestiaux (FFCB) ; la Fédération française des négociants en pommes de terre de consommation et de semences (FEDEPOM) ; la Fédération nationale des légumes secs (FNLS), le Syndicat des pailles, fourrage et issues de céréales (U.C.I.P.F), le Syndicat national du commerce extérieur des céréales et oléo protéagineux (SYNACOMEX), et l'Association nationale représentative des entreprises d'expédition-exportation de fruits et légumes (ANEEFEL).

Les entreprises membres de ces fédérations emploient quelque 12 000 salariés sur le territoire et représentent un chiffre d'affaires d'environ 12 milliards d'euros – les entreprises du SYNACOMEX ont un chiffre d'affaires très variable, puisque nous parlons de céréales sur les marchés mondiaux, c'est-à-dire d'un marché très volatile par essence.

Nous avons pour particularité d'être des entreprises territoriales, contribuant aux tissus économiques régionaux, à la fois par les différents impôts que nous versons, et par l'emploi. Nous sommes membres du Comité européen de liaison pour le commerce agricole et agroalimentaire (CELCAA), membres de l'Association des utilisateurs de transport de fret (AUTF) et nous avons des accords avec l'Association jeunesse et entreprises (AJE) visant à rapprocher les jeunes de l'emploi.

J'ai tenu aujourd'hui à être assisté de Messieurs Poyer et Morellato, car en tant que négociant en céréales, je n'ai aucun lien direct avec la grande distribution – mais je répondrai, bien entendu, aux questions qui me seront destinées. J'ai pu lire quelques auditions d'autres fédérations et interprofessions, que je vous remercie d'avoir entendues. Nous nous engageons à apporter notre contribution le plus fidèlement possible.

Monsieur le président, Monsieur Carré m'a présenté. Je suis présent aujourd'hui au titre de ma société qui entretient des rapports avec la grande distribution, puisqu'elle est présente, de l'amont à l'aval – commerce de bestiaux, engraissement, abattage, distribution de la viande. Je répondrai au mieux à vos questions, même si je ne dispose pas de tous les chiffres. Nous faisons partie de l'interprofession bovine, la filière la plus longue parmi les filières françaises.

Directeur général d'une entreprise spécialisée dans la pomme de terre, je traite régulièrement avec la grande distribution française et étrangère. Je suis le représentant de la FEDEPOM et, à ce titre, je collecte les commentaires et remarques des autres membres.

Le travail de notre commission d'enquête vise à rééquilibrer les relations commerciales avec la grande distribution. Monsieur Morellato, puisque vous traitez directement avec la grande distribution, sentez-vous ce déséquilibre, ce rapport de forces ? Par ailleurs, avez-vous déjà constaté des pratiques déloyales ?

La filière des fruits et légumes entretient des rapports avec les grands distributeurs qui ne sont pas ceux que je lis dans la presse ou que je peux entendre de la part d'autres structures. Il s'agit d'un commerce de gré à gré, nous avons donc nos interlocuteurs tous les matins au téléphone. Par ailleurs, nous ne négocions pas de contrats annuels.

Mais nous sommes dans un rapport que je ne qualifierai pas d'équilibré, puisqu'il s'agit de relations fournisseurs-clients, dans un marché – la pomme de terre – extrêmement éclaté, comptant de nombreux opérateurs, et donc où la loi de l'offre et de la demande est forte.

Monsieur Morellato, les grandes distributions, française et étrangère, sont-elles différentes ? Si oui, pourquoi ?

Très clairement, les rapports ne sont pas les mêmes avec les acteurs étrangers qui ont une approche complètement différente. L'Angleterre et l'Europe du Nord, par exemple – je ne parle pas des Allemands, avec qui nous ne travaillons pas –, fonctionnent avec des category managers. Ils ont des fournisseurs dédiés avec qui ils développent des politiques à très long terme. Malgré tout, en Angleterre, par exemple, il arrive que certaines structures, qui sont des fournisseurs dédiés d'une enseigne, telle que Tesco, soient écartées du jour au lendemain du marché.

En France, en tout cas dans les fruits et légumes, les enseignes travaillent avec beaucoup de fournisseurs, notamment dans le domaine de la pomme de terre. Le nombre moyen de fournisseurs pour une enseigne – je parle là des centrales d'achat et des négociations nationales – est de six à dix. C'est aussi le reflet d'un marché français extrêmement éclaté, composé de nombreuses structures de tailles diverses.

Le distributeur, devant tant de fournisseurs, fait jouer la concurrence et s'en sert dans le cadre des négociations. Nous sommes toujours très bien reçus par un distributeur anglais. Est-ce parce que nous sommes Français ou pour une autre raison ? Je ne sais pas. En tout cas, nos rapports sont très courtois. En France, les centrales d'achat ne vous reçoivent pas à bras ouverts, mais cela reste très professionnel.

Vous nous dites ne pas négocier de contrat pour une période donnée. Comment se passe la négociation ?

Nous passons des contrats en volume, avec la majorité des distributeurs – tout particulièrement pour les produits à marque de distributeur (MDD). Le respect du contrat est relativement correct, à 10 % ou 15 % près, mais tout dépend aussi des récoltes. En revanche, ils ne s'engagent pas sur le prix.

Si je comprends bien, une variété de pomme de terre – un végétal – peut être un produit à MDD ? Je ne connais pas bien la pomme de terre, mais je connais la bintje, la charlotte ou encore la bonnotte de Noirmoutier… Un plant de pommes de terre peut donc devenir une MDD ?

La segmentation culinaire, en France, de la pomme de terre s'est mise en place très tôt ; je parle des pommes de terre « spéciales frites », « spéciales four », de la vapeur blanche, de la vapeur rouge. La quasi-totalité des marques de distributeurs se fait par segmentation culinaire ; et dans une même segmentation, vous pouvez trouver plusieurs variétés.

La pomme de terre de Noirmoutier est un schéma à part, c'est un produit particulier, ultra markété, ce qui n'est pas souvent le cas en distribution française. Cependant, certaines enseignes ont introduit la notion variétale dans leurs MDD, sachant que des clients, comme vous, par exemple, ont une appétence pour une variété spécifique et que cela aura un écho en termes de vente. Les variétés appartiennent à des obtenteurs, des structures à part, qui fournissent les entreprises. L'entreprise que je gère, par exemple, achète ses plants à des obtenteurs, les fournit aux producteurs avec qui elle signe les contrats. Une entreprise de négoce gère en moyenne une soixantaine de variétés – une dizaine pour les frites, une dizaine pour le four, etc.

Vous signez donc des contrats en volume. Comment le prix est-il déterminé ? En fonction du marché, de la qualité ?

En fonction du prix du marché, qui est très élastique. Je vous donne un exemple : l'année dernière, la pomme de terre conditionnée arrivait en grande distribution à 450 euros la tonne ; cette année, nous l'avons vendue, en moyenne, à 800 euros la tonne.

L'intégralité des structures de négoce, dont je fais partie – comme tous les producteurs –, lorsqu'elles démarrent une campagne, connaissent toutes leurs charges fixes, mais n'ont aucune visibilité sur la campagne qui va avoir lieu. En effet, le marché de la pomme de terre est extrêmement ouvert, tout le monde peut en produire. Depuis quelques années, notamment avec la baisse des quotas, il y a un effet d'aspiration : des personnes qui faisaient de la betterave n'en font plus, mais ont toujours une surface, donc plantent des pommes de terre. Il s'agit par ailleurs d'un marché dynamique au niveau industriel ; la production de la pomme de terre française est aujourd'hui structurellement excédentaire. Tous les ans, nous comptons de nouvelles surfaces, le seul arbitre étant la météo. En cas de sécheresse, et donc de pénurie, les prix atteindront des niveaux de ceux de cette année, mais quand la nature est conforme, la pomme de terre est excédentaire et il n'y a plus de prix.

La seule pratique que je pourrais considérer comme déloyale est celle du prospectus du début de campagne, qui annonce une « grosse » promotion. On vous demande de fixer un prix au mois de juillet, alors que la récolte a lieu au moins d'août – et vous êtes obligé de répondre. Si le prix fixé est celui du marché, tout va bien. Mais si par malheur, vous avez fait une erreur, cela déclenche une guerre des prix ponctuelle – cela concerne essentiellement des mises en avant.

Le prix promotionnel inscrit sur le prospectus peut donc être publié avant même que le prix soit négocié avec les fournisseurs ?

Oui, cela peut se produire ponctuellement, et uniquement sur la période estivale. Car une fois récoltées et stockées, c'est-à-dire fin octobre, nous avons une visibilité sur les quantités et les prix.

Nous avons mené des discussions sur cette question au sein du Comité national interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT), auquel la FEDEPOM et la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) appartiennent, pour que l'on établisse un cadre.

J'ajouterai que la difficulté d'élaborer des contrats avec un prix tient également au fait que les producteurs ont du mal à évaluer leurs coûts de revient.

La culture du blé n'est évidemment pas la même que celle de la pomme de terre, mais le dénominateur commun est la production à l'hectare. Le coût de revient d'une production de 20 à 30 tonnes à l'hectare n'a rien à voir avec une production de 60 tonnes à l'hectare. De sorte que l'Association nationale des expéditeursexportateurs de fruits et légumes (ANEEFEL) nous a fait part, avec cette obligation d'indicateurs de prix, de coûts de revient, que leurs producteurs ne voulaient plus contractualiser aussi facilement et s'engager sur un prix.

Il peut y avoir, dans la même filière, des disparités de coûts de production, d'une région à une autre, par exemple – du fait de la nature de sol, du climat… ?

Exactement. Le CNIPT travaille sur les indicateurs, et essaie de créer une base de données, réunissant les données de différentes régions. Mais force est de constater que cela est très difficile à réaliser.

L'autre élément, ce sont les rendements. Les producteurs doivent donner un prix de revient production. Mais en cas de surproduction, ce prix de revient n'a plus de sens. Les producteurs que nous avons en contrat espèrent que nous leur prendrons leur surproduction, en plus du volume fixé. En effet, le travail des structures comme les nôtres, est aussi de trouver des débouchés à leurs surproductions. Mais nous avons déjà remis des pommes de terre dans des champs, parce que nous ne savions pas quoi en faire.

Beaucoup de pommes de terre sont produites dans mon territoire, l'Aube. Les écarts de prix peuvent être de un à quatre, certaines années. Cependant, contrairement au blé ou à la betterave, nous avons une capacité à exporter, la demande étant forte – au Qatar comme en Espagne, par exemple ...

Selon moi, ceux qui plantent aujourd'hui de la pomme de terre sont des traders regroupés en coopérative, d'autant que les produits transformés créent énormément de valeur ajoutée.

Je souhaiterais que nous revenions sur la relation grande distributionproducteurs. Pouvez-vous nous parler de la différence qui existe au niveau de la contractualisation avec les pays étrangers ? Vous nous indiquiez qu'en France, la grande distribution vous garantissait un volume, mais pas de prix. Comment cela se passe-t-il à l'étranger ? Ensuite, monsieur Poyer, j'aimerais que vous nous parliez de la relation entre la grande distribution et le secteur bovin.

Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur le rapporteur, j'ai monté un bureau à Dubaï, il y a quatre ans, et aujourd'hui la zone est assez compliquée à alimenter. Le gros bassin d'exportation de pommes de terre française, c'est l'Europe. Et le premier client est l'Espagne – 600 000 tonnes. J'ai également testé des zones en Asie, c'est très compliqué.

Concernant les relations avec les distributeurs étrangers, le fonctionnement est le même, le contrat se fait sur un volume.

Je souhaiterais revenir sur la situation des producteurs. Je suis député breton et, il y a quelques jours, des producteurs de choux-fleurs ont déversé une partie de leur production, mettant en cause la concurrence des pays tiers, dont la qualité est parfois discutable.

J'aimerais que nous abordions ces questions : les distorsions, la concurrence, etc. Les producteurs de choux-fleurs nous expliquent qu'ils produisent de la qualité, et qu'ils travaillent en circuits courts. Ils se demandent quels sont les avantages d'importer des produits similaires.

Par ailleurs, nous avons auditionné les responsables d'INTERFEL, l'interprofession des fruits et légumes frais, qui ont évoqué un certain nombre de pénalités. Or ils négocient un volume, une qualité, mais ne disposent d'aucune possibilité de contrôler la mise en rayon dans les magasins. Je souhaiterais que vous nous parliez du transport, de la logistique, de l'approvisionnement des magasins.

Si le producteur breton a un contrat avec un expéditeur ou s'il commercialise lui-même son produit via sa station d'expédition, il a des débouchés.

Au prix de marché. Mais les années de surproduction, ses voisins, qui sont également producteurs, iront trouver l'enseigne ou le magasin de proximité pour lui vendre sa marchandise, en lui faisant un prix. Ça marche comme cela dans les fruits et légumes.

Si je ne suis pas toujours d'accord avec les procédés utilisés par les distributeurs, ils ne possèdent pas non plus toutes les solutions. Ils sont hyper sollicités. Le problème, dans la filière des fruits et légumes, c'est que nous ne savons pas quelles surfaces sont réellement plantées – ou a posteriori. Il semblerait que l'État possède ces données au travers des déclarations PAC, mais nous n'y avons pas accès. Le CNIPT a régulièrement fait la demande, afin de communiquer et d'anticiper. En fait, il obtient ces données en recoupant des sources, comme le nombre de ventes de plants, etc. Ce qui est regrettable, car à défaut de pouvoir éviter la crise, nous pourrions prévenir les producteurs qu'elle risque d'avoir lieu.

Exactement.

Concernant la qualité de nos pommes de terre mais en rayons, personne ne vient nous dire qu'elles sont mauvaises ou qu'elles se vendent mal. Nous pouvons essuyer des refus en agréage en centrale d'achat, pour différentes raisons, mais nous n'avons jamais de phénomène de rappel nous disant que telle pomme de terre s'est mal vendue et que nous allons avoir des pénalités.

Cependant, nous sommes dans l'ultra réactivité. Il nous arrive, après un refus le matin, de « refabriquer » de la marchandise pour la livrer l'après-midi. Il s'agit d'un métier d'artisan industriel ; nous démarrons de zéro commande le matin, elles arrivent dans la journée et nous sortons 100 ou 200 tonnes de produits conditionnés. Peut-être que cette ultra réactivité fait la différence.

Il nous a été indiqué qu'un lot pouvait être invendu si un ou deux fruits étaient pourris.

Oui, il s'agit d'un produit solide. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, car nous allons devoir arrêter l'utilisation du chlorprophame, le seul produit que nous ayons le droit d'utiliser en France pour lutter contre la germination au stockage ; cela va poser un énorme problème.

Messieurs, je suis arrivée en retard, je n'ai donc pas assisté à votre présentation, mais vous êtes avares en informations, car si vous ne faisiez pas partie du FC2A, nous ne trouverions rien sur vous !

Alors, c'est de ma faute, et je vous prie de m'excuser pour ces quelques minutes de retard. Mais depuis que je suis arrivée, vous avez beaucoup parlé de vos activités personnelles.

Lors de mes recherches, les informations que j'ai trouvées vous concernant sont relatives, soit à la vente de produits phytosanitaires, soit au négoce avec les producteurs – et non pas avec la grande distribution. Pouvez-vous nous apporter des précisions ?

Je vous remercie de nous faire remarquer que nous devrions améliorer notre communication, madame la députée, nous en sommes parfaitement conscients.

La FC2A regroupe des fédérations sectorielles. De fait, les produits phytosanitaires concernent les négociants en céréales et les approvisionnements ; ils sont à la fois les fournisseurs et les clients des agriculteurs – notamment des céréaliers. Nous leur fournissons des semences, des produits de protection des plantes, des fertilisants – organiques, minéraux, et autres – de l'alimentation du bétail…

Non, je vous parle de la Fédération du négoce agricole, qui est un membre fondateur de la FC2A, avec la FFCB, dont M. Poyer est le président. Sont ensuite venues s'ajouter cinq autres fédérations sectorielles, dans différents domaines d'activité, dont FEDEPOM, dont M. Morellato est le président, l'ANEEFEL, la FNLS, l'UCIPF et le SYNACOMEX. Et nous ne désespérons pas de rallier à notre cause les syndicats des vins et spiritueux, et tout autre produit agricole et agroalimentaire.

Pourquoi ? Parce que nous sommes le premier maillon de la chaîne entre la production et la première transformation – ou la consommation, puisque nous parlons de grande distribution. Toutes nos entreprises, hors celles liées au SYNACOMEX, un syndicat des exportateurs, sont réparties sur l'ensemble du territoire français.

Vous avez évoqué les coopératives. Le grand public a souvent tendance à assimiler les négociants, à savoir le négoce agricole, à la coopérative agricole. Si les activités sont les mêmes, la coopérative est une entreprise mutualiste, alors que les entreprises de négoce sont des entreprises privées. La FC2A n'a d'ailleurs que faire de ces débats de forme juridique, ce qui importe est l'acte de commerce entre le producteur et la première transformation.

Personnellement, je n'en ai pas. Mais la FEDEPOM ou l'ANEEFEL, oui, elles ont affaire à la grande distribution.

De nombreuses sortes de pommes de terre ont été citées, je citerai quant à moi celle de Haute-Saône, qui est excellente !

Vous avez évoqué les deux périodes qui déterminent le prix de la pomme de terre : la sécheresse, qui fait monter son prix, la production étant moindre ; et la surproduction, qui l'affaiblit, mais dont tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit du juste prix. En revanche, il n'est pas normal, pour un même produit, que le prix puisse doubler d'un distributeur à l'autre.

La commission a pour objet de comprendre comment cela fonctionne, où cela coince, afin d'aider nos agriculteurs à être mieux rémunérés. Quel est votre avis ? Savez-vous où cela bloque ?

C'est effectivement le fond du problème. Les États généraux de l'alimentation (EGA) avaient pour objet de revaloriser le revenu de l'éleveur, qui ne s'y retrouve pas. D'autres acteurs peuvent également ne pas s'y retrouver, mais tout le monde a besoin de la production ; vous y compris. Sans producteur, personne ne peut travailler.

Madame la députée, vous employez le terme « juste prix ». Mais comment définir le juste prix ? Pour définir un « prix EGA », il conviendrait de tenir compte des coûts de production de tous les acteurs de la filière et de dégager un prix affiché. S'il s'agit du juste prix, tant mieux, mais il peut être décalé par rapport au marché – qui est un marché de l'offre et de la demande. Il est très compliqué de déterminer un juste prix dans un marché concurrentiel.

Je ne suis pas distributeur, mais il me semble qu'il définit son prix de vente par rapport à une estimation du budget du consommateur au moment de sa phase d'achat. Il est vrai, par ailleurs, qu'un consommateur n'achète pas la viande au poids, mais selon son budget. Et, en effet, nous vendons des portions très légères, qui varient selon les villes, les populations – retraités, jeunes ménages, les catégories socio-économiques… Le juste prix est donc très compliqué à définir. Par ailleurs, sachez que même si nous tenons compte de tous les coûts de production pour déterminer un prix, le producteur sera le premier à ne pas vouloir signer, à s'engager sur deux, trois ans.

Le prix de la viande varie d'une année sur l'autre – moins que dans d'autres filières, il est vrai – et l'éleveur ne voudra pas s'engager sur plusieurs années. Le marché est mondial, nous avons des produits d'importation, le prix ne peut être homogène. Certes, la filière bovine bénéficie d'un marché bien mieux régulé que d'autres filières – elle assure 95 % de la consommation –, grâce au label « Viande bovine française » (VBF), que tout le monde respecte, y compris la grande distribution – elle n'a pas trop le choix.

Le revers de la médaille est que nous mangeons « franco-français » et que nous nous privons d'un peu de bonheur, à savoir goûter les produits étrangers. Nous nous sommes endormis sur nos lauriers. Le consommateur a choisi de consommer français, mais il nous est aussi demandé d'exporter. Mais notre marché est équilibré. Si nous avons exporté, à un moment, notamment les avants, que les Français consomment moins, le steak haché a rééquilibré le marché. Aujourd'hui, tout le monde achète du steak haché – il a permis de remettre au goût du jour les parties les moins nobles de l'animal.

La différence des prix s'explique aussi par des raisons temporelles ; 60 % à 70 % du marché du frais sont contractualisés. Le marché est ainsi un peu cadré – finalement, c'est une forme d'organisation –, mais jamais au prix maximum. Certains peuvent effectuer des réservations en début de campagne, afin de s'assurer d'être fournis, à un prix qui peut être encadré ; en revanche, il y a des obligations de livraison de quantités. Et pour tout ce qui sortira de ce contrat – le surplus –, si les marchés sont porteurs, le prix deviendra alors explosif ; c'est ce que nous appelons le marché libre. Ce qui explique qu'un producteur peut vendre sa pomme de terre à 150 euros la tonne et, six mois après, elle sera vendue à 300 euros. De sorte que le distributeur, qui a contractualisé en temps et en heure, ne vendra pas son produit – et tant mieux pour le consommateur – au même prix que son concurrent qui acheté sa pomme de terre, sans contrat, à 300 euros la tonne.

Si je comprends bien vos propos, les prix pratiqués à Rungis, qui sont débattus chaque jour, sont plus justes – par rapport à l'offre et à la demande – que les prix qui ont été arrêtés des mois auparavant ?

Non, ce n'est pas tout à fait cela, car les contrats intègrent des variables, et notamment une indexation du prix contractualisé sur le prix de marché.

S'agissant de savoir ce qu'il conviendrait de changer pour que les producteurs soient mieux rémunérés, à savoir au juste prix, et les intervenants que nous sommes aussi – je rappelle que nous faisons le tampon entre la grande distribution et les producteurs –, la réponse est simple : limiter la production. En limitant la production, le prix sera plus intéressant pour tout le monde.

Le facteur le plus perturbant, en fruits et légumes, ce sont les altérations entre une production catastrophique, qui entraîne une forte augmentation des prix, et une surproduction ; un facteur très difficile à gérer. Si nous définissons un juste prix avec un producteur, il va le partager avec vous. Mais si cette année-là, il y a surproduction, lui sera payé au juste prix, mais dix autres opérateurs ne joueront pas le jeu, et tout s'écroulera.

Bien évidemment, tout le monde aspire à un cercle vertueux, à la possibilité de donner une visibilité à trois ans aux producteurs. Il en va de même pour nous. Nos métiers nécessitent des niveaux d'investissement élevés, alors même que nous n'avons aucune visibilité d'une année sur l'autre. Nous le savons, nous sommes soumis à des fluctuations qui perturbent l'ensemble de la filière, notamment le producteur.

Il appartient au législateur de rendre le marché plus lisible, de payer le producteur au juste prix, et pour cela nous avons limité les périodes de promotion. D'ailleurs, les industriels nous le reprochent, ne pouvant plus mettre en avant leurs produits, comme auparavant.

Quel est votre avis sur ce sujet ? Car la transition est peut-être difficile en ce moment, mais demain, nous mangerons toujours autant de pommes de terre, qu'elles soient en promotion ou non.

Dans un rayon de fruits et légumes, plusieurs produits se concurrencent ; un produit en promotion est mis en avant. Et faire une promotion dans une structure mono produit permet d'occuper plus d'espace dans le linéaire. En revanche, nous pouvons effectivement nous poser la question de la pertinence de la succession des promotions – et de la réalité de la vente.

Dans mon secteur, compte tenu du niveau des cours pratiqués, nous n'avons pas pu mesurer l'impact de la loi sur les promotions.

J'ai bien compris quelles étaient vos activités, mais pas encore ce qu'était exactement FC2A. Je souhaiterais revenir sur votre activité de négoce, car un élément nous a interpellés au cours de nos auditions. Si les producteurs sont fâchés contre les distributeurs, ils le sont aussi contre les intermédiaires, qui les spolient. J'ai bien compris que vous étiez des négociants, mais également des intermédiaires, n'est-ce pas ?

Pouvez-vous m'expliquer quelles sont vos fonctions dans le cadre de FC2A, en dehors de vos activités propres ?

Le mot « intermédiaire » interpelle, par sa définition. Mais un intermédiaire est une personne utile dans la filière. Un intermédiaire fait le lien, valorise, distribue, crie, allote. Un produit se valorise différemment selon le client.

Mon métier de tous les jours, c'est de mettre mes bottes, d'aller chez les exploitants, d'acheter et de vendre des animaux, car j'ai un cahier de commandes à honorer. Dans ma société, nous avons 38 colonnes différentes – âge, race des animaux, etc. – et nous devons livrer à chacun de clients – abatteurs, distributeurs, etc. – une demande bien précise.

Mon métier, c'est aussi d'acheter, à partir d'une cotation définie par rapport aux prix de la semaine précédente. C'est bien connu, l'intermédiaire s'en met plein les poches ! Mais personne ne précise qu'il prend des risques en achetant dans un marché fluctuant – même si, je le répète, le marché de la viande est mieux régulé que celui, par exemple, des fruits et légumes.

Quand j'achète à un exploitant, on se regarde dans les yeux, on fixe un prix et on fait un ticket d'achat ; c'est cela le vrai commerce, pour moi. Et c'est un risque que nous prenons. L'animal va à l'abattoir, mais le système a changé, il y a maintenant des grilles de classement – engraissement, poids, etc. – et suivant la grille, nous sommes rémunérés sur un prix officiel…

Oui, bien sûr.

C'est bien ce que je voulais vous entendre dire. Le producteur est en rapport non pas avec la grande distribution, mais avec vous. C'est donc bien vous qui pouvez améliorer le revenu du producteur – en définissant un meilleur prix.

Nous achetons les animaux par rapport à une cotation définie sur le prix de la semaine précédente. Le marché a changé. Dans le temps, nous avions des bouchers, de petits chevilleurs, et, en France, des milliers de clients.

Mais aujourd'hui, et les éleveurs ne l'ont pas empêché, la grande distribution s'est organisée en une dizaine de groupes très costauds, et de fait la concurrence a diminué ; or le meilleur des arbitres, c'est la concurrence. À partir du moment où la concurrence a été réduite par l'achat de volumes importants et la concentration des distributeurs, le métier a changé pour nous. Nous avons dû nous adapter, nous restructurer, nous regrouper pour faire du volume face à des gens qui en font énormément.

Parce que les intermédiaires qui « s'en mettent plein les poches », en définitive, étaient dans le rouge à la banque ! Et même l'éleveur, pour qui il était facile d'appeler son voisin « le voleur » n'osait plus lui vendre ses bêtes, par manque de confiance.

Aujourd'hui, nous nous sommes regroupés pour faire du volume, mais nos marges sont insignifiantes. Dans mon métier, la marge officielle, en brut, varie de 5 % à 6 % et, en net, de 0,02 % à 0,04 %. Et si nous sommes dans l'erreur, il ne manque pas grand-chose pour passer dans le négatif.

Telle est la filière bovine française, tant décriée. Les distributeurs ont un jour décidé de vendre au consommateur de la viande à bas prix. Sans se demander comment allaient survivre les éleveurs.

Nous cherchons le voleur depuis longtemps. Nous avons un rapporteur des marges dans la filière agricole qui a mené une enquête : cherchons le voleur ! Il ne l'a pas trouvé. Il est facile de dire que c'est la grande distribution, puisque les distributeurs en sont venus à dire qu'ils vendent la viande à perte !

Quant aux promotions, il est certain qu'elles ont tué le produit. Je prends l'exemple de l'agneau pascal. Alors que les gens en achètent beaucoup à cette période, et que les producteurs pourraient le vendre à un bon prix, il a été décidé d'importer de l'agneau bon marché et de le brader ! Alors même que c'est la période pour gagner un peu d'argent. Le reste du temps, l'agneau est vendu à un prix qui ne rémunère pas beaucoup plus les acteurs de la filière, mais son coût à l'achat est quand même bien plus élevé.

En réalité, les distributeurs organisent des promotions pour attirer les clients dans l'espoir qu'ils achètent les autres produits sur lesquels ils font des marges de 30 %, 40 %, 50 % ! Mais cela, on ne le dit pas. Nos produits ne sont qu'un appât, pour les distributeurs.

Les produits alimentaires sont des produits à marge très restreinte, pour lesquels nous prenons beaucoup de risques – stockage, investissement. Je vends des produits vivants, au bout de quinze jours, la viande va à la poubelle.

Simplement, les acteurs de la filière bovine sont des passionnés et veulent avancer. La grande distribution est malade, elle est menacée par le commerce on line, des distributeurs comme Amazon. La prédiction est que leurs magasins fermeront les uns derrière les autres.

De fait, les rapports de forces changent, la grande distribution se rapproche de l'amont pour établir une proximité avec le producteur, et gagner la confiance des consommateurs – produit français, sécurité sanitaire. Même si elle a une façon bien à elle de gérer les marchés, les rapports changent et la nouvelle approche va se concrétiser rapidement.

D'autant que les Français veulent consommer des produits de qualité.

Quel est votre plus gros client, monsieur Poyer, en tant que négociant ?

Vous nous dites avoir élaboré des indicateurs de coûts de revient, des indicateurs de coûts de production, ce qui a été, me semble-t-il, très compliqué dans l'interprofession viande. Mais un indicateur a pu être fixé, même si certains souhaitaient qu'il s'agisse du delta entre le prix moyen et l'écart-type.

Le « voleur », puisque nous parlons de voleur, n'est-il pas, finalement, le prix bas ? Alors même que toutes les barquettes de viande, dans la grande distribution, sont estampillées VBF ?

Nous avons une viande de qualité, une demande forte de viande française, mais l'intermédiaire qu'est la grande distribution dit « Je ne peux pas passer le prix » : qu'est-ce qui l'en empêche ? Lors des EGA, nous nous sommes tous mis d'accord pour justement « passer ce prix ».

Et la grande distribution ne peut pas nous dire que c'est la faute des étrangers qui nous amènent de la viande espagnole, de Nouvelle-Zélande ou autre ! La grande distribution est française. Nous avons inventé la grande distribution ! Donc si elle voulait « passer le prix », elle le pourrait, puisque l'offre est correcte et la demande présente.

Je vous repose donc la question : selon vous, où le bât blesse ? Pourquoi elle ne passe pas le prix ?

Quand vous nous parlez de cotation, parlez-vous réellement de cotation ou d'un prix imposé par la grande distribution qui ne veut pas vous acheter le produit au prix de l'indicateur de coût de production ? La cotation n'est-elle pas le prix de la grande distribution ?

Vous avez raison, puisque nous parlons d'offre et demande et que la concurrence est plutôt restreinte dans la filière bovine.

Pour qu'un produit soit vendu à un bon prix, il doit faire l'objet d'une demande. Or, je vous puis vous garantir que, dans un magasin, il y a très peu de produits sur lesquels le consommateur se jette en disant : « C'est celui-là que je veux ». Les consommateurs sont livrés à eux-mêmes, et personne n'est là pour les conseiller. Les professionnels ont disparu du circuit ; nous n'avons plus de boucher.

Je suis, bien évidemment, favorable aux circuits courts – les éleveurs se sont transformés en bouchers. Ils ne sont pas tous bons, mais quand ils le sont, il y a la queue devant leur magasin. Je connais des éleveurs qui tuent cinq, six, sept porcs en trois jours, à savoir la quantité pour trois boucheries. Ce qui démontre bien qu'un professionnel, du conseil, de la sécurité et de la qualité sont indispensables.

En France, manque de chance, la consommatrice a un médecin qui lui conseille de manger de la viande maigre, nous avons donc dû éliminer le gras ; et elle a oublié la couleur et la tendreté. Une viande, nous devons la manger mûre, naturelle, légèrement persillée et rouge.

De fait, nous avons dû vendre – c'est le système qui est comme cela – de jeunes bovins, non castrés, à l'âge de dix-huit mois, pour couvrir les besoins de la grande distribution – 30 % à 40 % de la consommation française. La moitié sont donc des bêtes un peu âgées, et les bonnes génisses sont gardées pour la reproduction ou exportées en Italie – les Italiens en sont friands.

Et le fameux boeuf traditionnel, car tout le monde mange du boeuf, représente 4 % de la consommation ; demain, ce sera 3 %, plus personne ne voudra manger de boeuf…

Depuis vingt ans, nous avons pris un mauvais chemin et oublié de regarder ailleurs. C'est-à-dire en Amérique du Sud. Les producteurs se déplacent en Argentine, en Uruguay, au Brésil… Tous les animaux sont castrés, la viande est grasse et bonne ! Des critères que nous avions en France et que nous avons oubliés.

Après avoir mené quelques campagnes, aujourd'hui le persillé peut à nouveau faire partie de l'interprofession, un grand bonheur ! Notamment parce que des multinationales ont fait pression. Avant, il fallait bannir la viande, aujourd'hui, c'est le sucre, et manger un peu de viande grasse revient à la mode.

Je reprends un mot employé par le rapporteur au début de l'audition : trader. Depuis cinquante ans, n'avons-nous pas fait de l'alimentation un sujet de haute finance ?

Et le consommateur, en réalité, ne se trouve pas là où il a été amené. Vous avez parlé de la concentration de l'aval de la filière, de la grande distribution, des centrales d'achat, etc. Je lisais une information dans la presse, ce matin, dans le train en provenance de Rennes : le groupe Carrefour se vante encore de pratiquer des prix bas. Un slogan qui ressemble aux publicités de Michel-Edouard Leclerc. Une politique du prix bas qui a tout déstructuré. Vous nous avez expliqué comment les négociants ont dû se réorganiser, se restructurer pour approvisionner le secteur de la grande distribution en volumes.

Mes questions valent pour la viande, mais aussi pour les fruits et légumes : ne devons-nous pas remettre le consommateur au coeur de la discussion ? Et de l'éthique dans les relations commerciales.

Nous avons demandé à nos producteurs, d'abord de faire du volume – après la Seconde Guerre mondiale –, puis de la qualité et de la sécurité sanitaire. Nous leur avons même demandé de l'environnement et du bio ; et ils ont répondu à toutes ces attentes. Nous pouvons donc affirmer que le travail demandé aux producteurs a été réalisé. Certes, quelques associations contestent les modes d'élevage en France, mais si toute la planète travaillait comme les agriculteurs et les producteurs français, nous aurions certainement moins de soucis en matière sanitaire.

Par ailleurs, la grande distribution ne devrait-elle pas être responsable de la pédagogie à l'alimentation vis-à-vis du consommateur, avec qui elle est en contact direct ?

Ne pensez-vous pas qu'il serait nécessaire de redonner du sens, comme l'a indiqué le Gouvernement, et en particulier le Président de la République, il y a an, dans son discours de Rungis, lorsqu'il a voulu inverser la construction du prix, redonner du sens à la production, à l'alimentation et aux relations commerciales ?

Faut-il réapprendre au consommateur la notion de saisonnalité, même si la mondialisation fait que nous trouvons tout et à toutes les saisons ? Ne convient-il pas de rééduquer le consommateur ?

Lors de nos auditons, il nous a été expliqué qu'à force de ristournes, de remises, de promotions, le consommateur a été totalement désorienté. En 2019, on peut trouver à Carrefour un litre de lait bio à 0,91 euro et un litre de lait conventionnel à 0,99 euro. Comment est-ce possible ?

La notion de consommation a été mise cul par-dessus tête et l'une de nos responsabilités est de redonner de la marge à nos éleveurs.

Vous venez de nous expliquer que la marge nette des négociants est quasi nulle. Nous avons reçu, la semaine dernière, le délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD), qui représente un grand nombre de groupes du secteur de la grande distribution, qui nous a expliqué que la grande distribution, elle non plus, ne s'en sortait pas !

Dans mon territoire, le centre Leclerc a obtenu, en 2018, une autorisation d'agrandissement ; une décision que Carrefour attaque, même si nous savons qu'il finira par l'obtenir. Vous l'avez dit, monsieur Poyer, la grande distribution est à la croisée des chemins.

Pensez-vous qu'il conviendrait de remettre de l'éthique, de la moralisation dans les relations commerciales ?

Les distributeurs sont aujourd'hui en souffrance. Ils cherchent par tous les moyens à redorer leur blason. Les négociants assistent donc à un télescopage entre cette velléité d'afficher des prix agressifs et une volonté de travailler avec les producteurs locaux, dans le développement du bio, avec les filières, et de s'engager. En fait, c'est une vraie cacophonie, chacun y va de sa petite musique, enseigne par enseigne.

Vous évoquiez tout à l'heure l'utilité de structures comme les nôtres : nous réceptionnons toutes les demandes de ces enseignes, nous essayons de les structurer. Nous allons trouver les producteurs avec qui nous passons des contrats et que nous conseillons. Et quand ils se sont plantés, notre responsabilité est aussi de les aider.

La distribution n'a pas changé ses cahiers des charges depuis dix ans, mais nous assistons à une accélération, depuis deux ou trois ans, qui est aussi liée à un phénomène sociétal. Et comme les distributeurs sont avant tout des commerçants, ils s'alignent sur les tendances ; d'où l'explosion du bio, par exemple.

Mais si tout le monde se rue sur cette niche, il y a de fortes chances qu'à un moment la production soit trop forte et qu'elle plombe le cours. Un phénomène que j'ai toujours vu. Un nouveau produit est lancé, le producteur est très bien payé, tout la filière gagne bien sa vie, mais quand tout le monde s'y met, le produit se retrouve par terre.

Et concernant la rémunération des agriculteurs, j'insiste, la seule solution est d'établir un marché équilibré, qui n'est pas en surproduction, en surchauffe permanente. D'ailleurs, quand il est équilibré, nous n'entendons pas les producteurs.

Je voudrais compléter la réponse de M. Morellato, en vous parlant de ce que je connais le mieux, le marché des céréales. Quand nous produisons une tonne de blé en France, la moitié part à l'exportation, essentiellement dans les pays du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne, nos clients préférentiels pour des raisons historiques, de proximité. Les marchés mondiaux sont également une réalité, et même si parfois les pays étrangers pratiquent des prix plus agressifs que les nôtres, ils savent de mieux en mieux produire du blé propre.

L'agriculture française est une filière d'excellence qui ne sait pas, comme toutes nos filières, d'ailleurs, se valoriser sur les marchés mondiaux. Et quand les marchés mondiaux sont déprimés pour des raisons de surproduction, que les prix baissent, tout indicateur économique étant sorti et les coûts de revient pris en compte, le blé n'arrive pas à s'exporter ; et là, c'est un cataclysme, la chute des prix.

J'illustrerai mon propos par un exemple. Les producteurs de lait, avant de connaître des difficultés vivaient très bien, notamment grâce à la Russie qui était un marché d'exportation pour la France – et l'Europe en général. Nous avons refusé de livrer trois bateaux à la Russie, le président Poutine nous a renvoyé l'ascenseur en décrétant un embargo sur les produits européens. Les producteurs polonais et allemands, qui fournissaient la Russie en lait, ont alors exporté leur lait en Europe. Leurs coûts de revient étant globalement plus bas que ceux des producteurs français, c'est la déprime chez les éleveurs Français.

Le même problème s'est produit pour les légumes, notamment pour les pommes de terre que nous exportions en Russie, par containers ; le filon s'est tari. Heureusement que les marchés mondiaux de plats cuisinés sont toujours en croissance et que notre filière de pommes de terre parvient à répondre à la demande.

Nous avons le même problème avec le porc. Ce qui est à craindre, c'est que la Russie, la Biélorussie et les pays voisins développent une filière porcine ; demain, ils seront non plus nos clients, mais nos concurrents.

Il convient également de savoir que si le marché de la viande de porc se porte bien en France, c'est parce que le marché chinois est déprimé. Le lait a vécu, lui aussi, très durement la déprime du marché chinois, avec une baisse de consommation de la poudre de lait – qui tire le prix du lait.

Des éléments majeurs qui doivent être pris en compte.

Ma réflexion est simple. La filière poulet, par exemple, c'est du one shot, c'est-à-dire qu'elle est mise en place quand on sent qu'il y a une demande. Vous nous dites qu'il est difficile de réguler un marché. Je suis de Vendée, où, quand les mogettes marchent bien, tout le monde fait des mogettes ; quand les carottes bio marchent bien, tout le monde s'y met.

Vous avez évoqué la viande, et notamment de l'angus, si j'ai bien compris.

Vous avez un rôle d'interface, et il est vrai que nous avons pris l'habitude d'assister les agriculteurs. Qui est responsable du fait qu'ils ne font pas de plants, qu'ils ont besoin d'être aiguillés, parce qu'ils n'ont pas de vision du marché ?

Il est possible de prévoir le marché, même si, je suis d'accord, cela est compliqué avec la concurrence. Je suis d'accord que nous ne pouvons pas prévoir qu'une filière ne pourra plus être exportée parce qu'un président de la République a pris la décision de ne pas livrer trois bateaux à la Russie, je suis d'accord.

Quelles solutions préconisez-vous, encore une fois, pour redonner du pouvoir d'achat aux producteurs, et choisir les bonnes productions – puisque vous faites l'interface ?

Mes deux clients principaux sont des abatteurs et des distributeurs. Je travaille avec les six ou sept abattoirs les plus importants ; une douzaine d'entreprises, en France, font plus de 20 000 tonnes, puis 300 à 400 entreprises font de 200 à 1 000 tonnes.

Les industriels représentent 80 % du volume, les entreprises 10 %. Le leader français est le groupe Bigard. Vous l'avez reçu, j'imagine qu'il n'a pas dû beaucoup vous parler – moins que moi, en tout cas.

En France, nous avons besoin d'acteurs forts et solides, nous n'avons pas le choix. Sans locomotive, notre filière ne pourrait pas s'en sortir. Nous ne pouvons donc critiquer personne.

Le côté médiatique est important, et j'aurais souhaité que quelqu'un d'autre soit à ma place aujourd'hui. On ne peut pas se battre contre ses clients, d'autant que nous savons que tout le monde fait le maximum pour essayer de faire avancer les choses.

Nous parlions de la viande bon marché, mais près de 60 % de la population française ne peuvent pas acheter de produit beaucoup plus cher. Nous sommes dans un rapport 20-80.

La bonne viande est une niche qui concerne 20 %. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne demanderais pas mieux que les 80 % restants se jettent sur l'angus, par exemple. Mais si les gens ont du mal à trouver les bons produits, c'est aussi peut-être parce qu'ils ne sont pas diffusés en grande quantité.

De la viande en quantité assez importante pour la restauration collective. Et qui est cette restauration collective ? Nos administrations, nos hôpitaux.

Un croisé de zébu et de charolaise ou de limousine.

À la cantine, le couteau, la fourchette et l'assiette coûtent plus cher que le morceau de viande. Les budgets qui ont été définis dans certains secteurs ont fait crever le commerce. Mais personne n'ose le dire. Alors, je vous le dis, et je le pense, car nous l'avons vécu. Depuis les EGA, nous avons un retour de manivelle.

Oui, mais nous abattons toujours autant de bêtes, notamment pour la restauration collective.

Les EGA pourraient nous aider à améliorer les choses, notamment en ce qui concerne les promotions et les prix bas dans la restauration collective – les bénéficiaires doivent apprendre le véritable prix des aliments et donc d'un repas.

Pour être objectif, il est vrai que les pouvoirs publics, depuis plusieurs dizaines d'années, se sont bien accommodés de la politique des prix bas. Il est important de retrouver un langage de vérité, et les EGA y ont contribué.

Vous nous dites que vous ne voulez critiquer personne ; nous non plus. Mais nous aimerions que cela fonctionne. Nous ne pouvons pas fermer les yeux devant un suicide d'agriculteur tous les trois jours. Nous devons nous saisir de ce problème, en tant que responsables élus.

Les produits d'appel, qui sont largement en dessous du juste prix, posent un vrai problème.

Nous sommes les premiers affectés, puisque nous connaissons ces agriculteurs. Nous voudrions intervenir davantage, mais les métiers changent. Et ceux qui ne s'adaptent pas vont droit dans le mur.

Nous avons manqué de courage pour dire aux agriculteurs, soit de s'arrêter, soit de se regrouper avec leurs voisins. Mais en France, l'individualisme est trop fort. Or sans regroupement, nous disparaîtrons les uns après les autres. Le monde change, il faut savoir s'adapter à une nouvelle économie et prendre les choses en main. Ce qui est très difficile pour un agriculteur, qui est dans sa ferme toute la journée.

La chance que nous avons, en tant que commerçants, c'est que le marché est large : français, européen et mondial. Il faut savoir en profiter.

Les plans de filière ne sont-ils pas une solution ? Il y aurait moins de mondialisation, mais nous assisterons les agriculteurs.

Par ailleurs, vous l'avez évoqué, nous n'avons pas l'impression que les agriculteurs vont une offre qui colle à la demande. Aider les agriculteurs ne serait-il pas une solution ?

Des efforts sont réalisés par nos différentes fédérations. Nous sommes des entreprises régionales implantées aux côtés de nos agriculteurs et nous avons un rôle pédagogique. Je vais à nouveau prendre l'exemple du blé.

Nous avons fait comprendre aux producteurs des Hauts-de-France que le blé en provenance de la mer Noire avait telle qualité, et que si nous voulions continuer à nous exporter, nous devions nous améliorer.

Je suis d'accord avec vous, madame, je déplore le fait d'importer de la volaille alors que nous avons ce qu'il faut en France. La concurrence des pays européens se fait notamment sur les coûts de revient dans les abattoirs. La solution serait de créer une filière volaille intégrale, qui irait jusqu'à l'abattoir. Sinon, nous ne pourrons concurrencer les autres pays.

En tant qu'intermédiaire – même si je n'aime ce mot –, nous orientons les agriculteurs vers des marchés, où nous sommes certains des débouchés. Nous ne les laissons pas s'enterrer ou aller sur un marché qui les mènera dans le mur.

L'agriculture française s'est construite autour des plants. Aujourd'hui, il y a une telle transition au niveau mondial, que la majorité des agriculteurs, qui dispose des informations par leur centre de gestion, veut essayer le produit qui a marché l'année précédente. Alors tout le monde s'y met, sans aucun cadrage. Or, je l'ai dit, un cadre donnerait une meilleure visibilité.

Et je réponds à votre la question madame : si l'agriculteur produit ce dont nous avons besoin, même avec un risque de pénurie, il touchera toujours une meilleure rémunération qu'en essayant, d'une année sur l'autre, de faire le produit phare de l'année précédente.

Oui, tout à fait. Le prix juste, c'est un compte de résultats positif qui permet à l'agriculteur d'investir et de dégager du revenu. Cela est valable pour les producteurs, mais aussi pour nous. Quand l'année a été catastrophique, mon compte de résultats n'est pas très sexy.

Et s'agissant des intermédiaires qui seraient, disons-le, « parasitaires », je vous répondrai que non, vous ne pouvez pas dire cela. Nous faisons beaucoup avec les producteurs et s'ils sont encore avec nous, c'est qu'ils y trouvent leur compte. Nous essayons de construire des choses pérennes.

Au risque de déplaire à M. le rapporteur, la pomme de terre était une production essentiellement issue des Hauts-de-France, à savoir de la Picardie, du Pas-de-Calais, du Nord, ainsi que de la Belgique et des Pays-Bas. Mais l'innovation technologique a fait que nous pouvons maintenant cultiver la pomme de terre dans l'Aube.

Aujourd'hui, c'est la filière sucrière qui souffre. De sorte que cette année, les agriculteurs, quand ils ont vu à quel prix ils vendaient leurs betteraves de l'année dernière, ont pris leur charrue, labourer leurs champs et semé des pommes de terre.

La Fédération nationale bovine (FNB) a sorti le plan de filière en même temps que les EGA.

Pour produire de la viande, un bovin doit vivre trois ans. Mais entre le moment où nous mettons tout en place et la vente, il s'écoule cinq ou six ans. Il peut donc se passer beaucoup de choses.

Et contrairement aux Espagnols et aux Irlandais, chez qui tout est structuré et spécialisé, l'éleveur français qui a 800 bovins est l'homme à abattre ! La France a maintenu les exploitations, la moyenne est de 50 hectares et de 50 bovins par exploitation. Peut-être conviendrait-il de restructurer notre modèle d'élevage et d'exploitation agricole ? Mais qui va décider de ce qu'il faut produire ?

La France est très variée. Si vous avez lu nos communications, nous parlons des races de France : nous en avons une quarantaine dont une vingtaine de majeures. Ce qui complique la communication. De fait, nous ne parlons plus de races, mais de viandes racées.

Qui va décider ce qui doit être produit ? Nous avons un vrai problème d'offre et de demande, d'autant que notre production n'a pas varié depuis vingt ans et que la consommation des Français est en train de changer de façon fulgurante – plus de repas à la maison, plus de rôtis le dimanche, tout le monde mange des petites portions, dehors.

Les éleveurs doivent s'adapter, se remettre en question – comme toutes les filières, d'ailleurs.

La séance est levée à dix-sept heures quarante.

Membres présents ou excusés

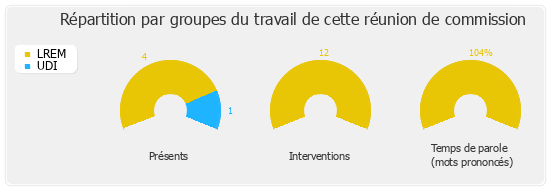

Réunion du lundi 3 juin 2019 à 16 heures

Présents. - M. Thierry Benoit, M. Grégory Besson-Moreau, Mme Barbara Bessot Ballot, Mme Martine Leguille-Balloy, M. Hervé Pellois