Commission d'enquête sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs

Réunion du lundi 27 mai 2019 à 17h00

Résumé de la réunion

La réunion

La séance est ouverte à dix-sept heures cinq

Monsieur Nicolas Ferrier, vous êtes agrégé des facultés de droit, professeur à l'Université de Montpellier, directeur du master de droit de la distribution et des contrats d'affaires. À ce titre, vous enseignez depuis 2009 dans les domaines du droit de la distribution, du droit européen des contrats et en particulier du droit des contrats de la distribution. Vous êtes ici présent dans le cadre de la commission d'enquête sur la relation entre la grande distribution et ses fournisseurs – dont je suis le rapporteur – et je remplace d'ailleurs exceptionnellement le président aujourd'hui.

Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de prêter serment.

La personne auditionnée prête serment.

Je propose de vous donner la parole pour un propos liminaire de quelques minutes puis nous passerons aux questions qui nous permettront d'échanger.

Monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les députés, je vous remercie de m'auditionner aujourd'hui. Il m'a été demandé de présenter rapidement l'état du droit positif sur ces relations entre grande distribution et fournisseurs. Ces relations relèvent d'un cadre juridique conséquent et varié.

Nous pouvons partir du droit commun des contrats, du code civil rénové en 2016, dont quelques dispositions pourraient intéresser les relations entre la grande distribution et les fournisseurs, en particulier la violence économique consacrée dans le code civil et le « déséquilibre significatif ». En réalité, ces dispositions présentent un intérêt relativement faible par rapport à celles du code de commerce, surtout depuis sa rénovation, car elles sont certainement plus accueillantes pour des griefs équivalents. Je pense, à vrai dire, que les ressources principales se trouvent dans le code de commerce.

Je pense, bien entendu, à ce fameux droit des pratiques restrictives et de la transparence tarifaire, qui a été élaboré afin de lutter contre les abus de la grande distribution, même si son champ d'application est beaucoup plus large. Ce droit a été récemment refondu, avec un encadrement de la négociation, du contenu du contrat, et un contrôle des pratiques une fois le contrat en place. Les nouvelles dispositions se veulent plus lisibles, plus simples. Elles sont aussi plus larges pour certains d'entre elles, notamment sur la question du déséquilibre significatif, où le texte a été ouvert par rapport à sa version antérieure. De manière plus précise, la période précontractuelle est beaucoup mieux encadrée : certains abus sont spécifiquement visés dès la négociation et non plus au stade de l'exécution du contrat.

L'une des nouveautés de la réforme, c'est d'avoir distingué les rapports avec la grande distribution – car en visant les produits de grande consommation, c'est la grande distribution que l'on vise – par un régime plus strict, mieux adapté, que le droit commun des relations commerciales.

Il y a aussi des dispositions spécifiques relatives aux produits alimentaires et agricoles qui sont venues se greffer dans le code de commerce. Nous savons en outre qu'il existe, au niveau du droit européen, une proposition de directive qui se rapprocherait de notre droit des pratiques restrictives, et sans doute se posera-t-il un problème d'articulation entre les deux.

À côté de ce droit des pratiques restrictives, qui s'apparenterait plutôt à un droit spécial des contrats, il y a le droit des pratiques anticoncurrentielles. C'est un droit qui s'intéresse soit aux structures – on pense évidemment aux dispositifs sur les concentrations –, soit aux pratiques et aux comportements tels que les abus de position dominante ou les ententes. La spécificité de ce droit des pratiques anticoncurrentielles, c'est qu'il suppose une affectation du marché. C'est là que nous sommes véritablement dans le droit de la concurrence, et non dans le droit des pratiques restrictives, qui est indifférent à toute incidence sur la concurrence.

Que penser de ce cadre, très brièvement présenté ? Dans le domaine de la grande distribution, son efficacité est périodiquement remise en cause, contestée, et je pense que l'existence même de cette commission d'enquête montre les limites du droit positif en la matière. Les mauvaises pratiques demeurent. Dès lors, quelles solutions pouvons-nous envisager ? À partir de l'éventail que nous venons de dresser, si nous pensons aux droits des pratiques anticoncurrentielles, il y aurait deux pistes. La première serait d'agir sur les structures, par un assouplissement des règles de concentration.

On sait que certaines initiatives en la matière, notamment à propos des injonctions structurelles, n'ont pas abouti et qu'elles ont été censurées. Il s'agit là cependant d'une piste.

Il existe par ailleurs, désormais, une obligation d'information préalable en cas de rapprochement des centrales d'achat. Ce texte relativement récent, qui a encore été modifié par la loi EGAlim, est proche – en apparence du moins – d'un texte qui concerne la structure des concentrations. En réalité, il nous amène assez rapidement à la question des ententes, car c'est au titre des ententes qu'un tel rapprochement pourrait être, le cas échéant, sanctionné.

Du côté des comportements, on sait qu'il y a eu des initiatives en faveur d'un élargissement du champ de l'abus de position dominante, à travers l'abus de dépendance économique. Là encore, des propositions avaient été faites en 2016 en vue d'assouplir le dispositif mais elles n'ont pas abouti. Si l'on s'intéresse aux comportements eux-mêmes, le droit des pratiques restrictives, surtout dans sa nouvelle rédaction, est sans doute, potentiellement, le plus efficace puisque, justement, il ne suppose pas d'atteinte au marché.

De ce point de vue, est-il nécessaire de modifier les règles de fond ? Dans un premier mouvement je dirais non pour deux raisons. La première c'est que l'on vient tout juste de les modifier. La seconde – pour reprendre une formule bien connue – est que « les réformes sont praticables, les pratiques sont difficilement réformables ». On sait que, depuis 1996, les réformes se sont succédé et ont permis difficilement de remédier aux abus.

Du côté du droit substantiel, donc, il ne me semble pas nécessaire de modifier le droit des pratiques restrictives.

Du côté de la procédure, il y a tout de même, aujourd'hui, cette action du ministère, qui permet de faire face à ce qu'on appelle la passivité rationnelle des victimes c'est-à-dire au fait que les victimes ont davantage intérêt à ne pas agir qu'à agir. Donc, nous avons les textes là. Il reste ensuite à les appliquer plus largement, mais il me semble que cette piste est bonne.

La dernière piste, c'est donc le contrôle exercé par l'administration. De ce point de vue, les textes, les outils juridiques, sont suffisants. Les pouvoirs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) – qui ont récemment été étendus – sont très importants, et suffisants pour exercer les contrôles. Si une difficulté se présente, elle me semble être davantage d'ordre matériel que d'ordre juridique. Il s'agit donc d'une bonne piste, qui permet de mettre la balle dans le camp de l'administration et non plus dans celui des victimes, dans la mesure où il est très difficile de remédier à leur passivité.

Merci beaucoup. J'ai une première question : vous avez dit que « les mauvaises pratiques demeurent ». Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une « mauvaise pratique » et ce qui demeure encore aujourd'hui ?

Ce que j'entends par « mauvaises pratiques », dans une approche très positiviste, ce sont les pratiques contraires aux textes. Ce sont les situations de déséquilibre significatif, les clauses qualifiées comme telles par la jurisprudence. On voit bien que ces clauses demeurent. À mesure que l'on crée de nouveaux griefs très ciblés, il y a des contournements, mais les pratiques existent encore dans le domaine de la grande distribution, et les condamnations régulières montrent que la source ne se tarit pas.

Avez-vous des exemples pour nos collègues qui vont voir la vidéo de cette audition ? Ce serait bien de leur expliquer, de contextualiser, de mettre un peu de pragmatisme ? Avez-vous quelques exemples de mauvaises pratiques qui demeurent encore aujourd'hui ?

La mauvaise pratique, c'est celle qui est contraire aux textes et qui est donc illicite. Les mauvaises pratiques que l'on peut rencontrer, ce sont par exemple les demandes d'avantages rétroactifs en cours d'exécution, alors que la relation est censée avoir été figée. Il s'agit de demandes qui visent à remettre en cause l'équilibre tel qu'il résulte de la négociation. Toutes les demandes qui interviennent en cours d'exécution ne constituent pas de mauvaises pratiques, mais ce sont des sources potentielles d'abus. Un avantage sans contrepartie – donc un avantage sans justification et manifestement excessif – qui fait supporter au fournisseur une charge qui devrait l'être par le distributeur est un exemple de mauvaise pratique.

Nous allons rester sur les demandes de services. Au fur et à mesure de l'avancement de cette commission d'enquête – qui se réunit publiquement ou à huis clos – nous nous apercevons qu'il peut y avoir des demandes de remises tarifaires. Il y a donc le prix net, celui de fond de rayon, et puis les successions de remises en échange de services telles que des études de marché ou autres. Aujourd'hui, il est demandé à l'industriel de payer des services non pas en faisant un chèque, mais en faisant une remise sur le prix net. Pour vous, cela doit-il évoluer ? Vous semble-t-il normal de payer par de la remise ?

C'est une question délicate, car il y a d'un côté la vente de produits par l'industriel au prix convenu, et de l'autre côté le service destiné à la commercialisation du produit. Ce sont deux choses distinguées par les textes. Le nouveau texte, de ce point de vue, se montre plus ouvert puisqu'il nous dit que, désormais, la rémunération de la coopération commerciale fait partie du prix convenu. Cette ambiguïté – assez naturelle – est entretenue, car tout cela est assez globalisé. Lorsqu'on vend un produit, c'est pour qu'il soit revendu.

Il existe une sorte d'unité entre la vente et le service qui sera reconduit au moment de la revente. Le fait que l'on établisse une certaine unité entre les deux opérations ne me choque pas. Pour moi, la question est de savoir si l'on peut identifier, isoler le prix du service et de cette coopération, afin de pouvoir vérifier, par la suite, à la fois la réalité du service rendu et, le cas échéant, le déséquilibre significatif entre la valeur dudit service et le prix, dans la mesure où la Cour de cassation admet désormais le contrôle du prix au titre du déséquilibre significatif.

Ne serait-il pas plus simple d'éviter ce que j'appelle l'« ascenseur à remises » ? N'y aurait-il pas, selon vous, une simplification et un meilleur contrôle de la part des organismes de l'État, notamment de la DGCCRF, si le tarif était négocié et le reste déclaré ? Cela pourrait permettre à l'industriel, s'il le souhaite, de refuser la prestation de service. Nous sommes aujourd'hui dans le contexte d'un ascenseur à plusieurs étages de remises – cinq, voire six. Si l'industriel refuse un service payé par une remise tarifaire, il ne peut accéder à l'étage supérieur. Ne serait-il donc pas préférable de remplacer cet ascenseur à plusieurs étages de remise par de vraies prestations facturées ?

Les textes, avant leur récente refonte, étaient très clairs de ce point de vue. Les services de coopération commerciale, que vous évoquez et qui donnent lieu à rémunération, doivent faire l'objet d'une facture distincte de la part du distributeur. Or, il est parfois difficile de savoir si le service participe à l'opération de vente ou si l'on est dans la revente.

L'intérêt de maintenir la distinction entre les deux, c'est d'obliger le distributeur à faire une facture distincte du service rendu et de faciliter le contrôle de la coopération commerciale. Il y a donc deux aspects dans votre interrogation. Il y a l'aspect formel : faut-il faut globaliser ou pas ? Je pense que moins on globalise, plus on facilite le contrôle. Et il y a un aspect substantiel : le chantage au service. C'est un autre problème, car il s'agit de se demander si le service rendu correspond à quelque chose de véritablement utile pour le fournisseur. Si le service est réel et présente un réel intérêt pour le fournisseur, je ne vois pas où est le problème. Les textes, tels qu'ils existent, sont suffisants pour contrôler la réalité de ces services et pour sanctionner le cas échéant.

Je poursuis avec mon idée, puisque le but de cette commission d'enquête – dont je suis le rapporteur – est d'émettre un rapport et de faire des propositions. Restons encore sur cet aspect rémunération du service.

Imaginez-vous industriel. On vous dit : « pour vendre votre produit, vous devez faire une remise de 1 % sur le tarif de base pour que je puisse vous donner une étude de marché », comme le fait la grande distribution. D'ailleurs, peut-être pouvez-vous nous expliquer à quoi ressemble une étude de marché qui reste au sein même de la centrale d'achat ou de la GMS – puisqu'on n'a pas le droit de les exploiter. Quand on demande un service, on reçoit une facture, et si on n'est pas content du résultat, on ne paie pas la facture. En revanche, la mécanique actuelle, c'est : « d'abord, tu me payes, et ensuite, je te donne le service, mais si tu n'es pas content, tu n'as aucun moyen de revenir en arrière puisque je t'ai déjà fait payer le service. » Ne pourrait-on dissocier les deux éléments et proposer des factures à payer une fois le service rendu ? Pour remettre les choses dans l'ordre et refaire tourner la roue dans le bon sens, il faudrait dire : « je vends un produit, je te demande un service pour m'aider à le vendre et, en fonction de la qualité et la réalité de ce service, je te rémunérerai. »

J'ai pour point de départ – sous réserve d'abus éventuels – le principe de la liberté contractuelle. On peut parfaitement convenir, en droit des contrats, que le paiement s'effectue avant le service. Ce qui me semble être un problème, c'est l'hypothèse dans laquelle un service serait payé sans être rendu ou ne présenterait aucune utilité. Sur ce point, nous avons des textes qui nous permettent de sanctionner celui qui obtient la rémunération contre un service sans valeur. Les juges prennent soin de vérifier et de distinguer espoirs déçus et service fictif. Un contrôle peut donc s'opérer très simplement, en distinguant les obligations de moyens des obligations de résultat. Si le résultat est garanti, il faut qu'il soit là ; si ce n'est pas le cas, on engage sa responsabilité ou on rembourse. S'il s'agit en revanche d'une simple obligation de moyens, il faut s'assurer que le distributeur a bien mis en oeuvre tous les moyens permettant d'aboutir. Sur le plan strictement juridique, je ne vois pas où est le problème. La difficulté pratique, c'est le fournisseur qui n'oserait pas, une fois qu'il a payé, se plaindre d'un service fictif. C'est effectivement une difficulté. On pourrait envisager d'inverser l'ordre des actions : le paiement ne se ferait qu'après, afin d'inverser le rapport de forces.

Pouvez-vous nous expliquer les principes du prix « un net », « deux net », « trois net », « quatre net », « cinq net », correspondant à ces services demandés par les centrales d'achat et la grande distribution aux industries de l'agroalimentaire ?

Le « premier net », c'est la remise sur un volume d'achat. Le « deuxième net », c'est lorsque l'on inclut la rémunération des services distincts, ce qui correspond à l'ancien article L 441-7. Le service distinct est une catégorie un peu fourre-tout : c'est ce qui ne relève ni du premièrement ni deuxièmement. Le « triple net », c'est lorsque l'on peut imputer le prix de la coopération commerciale, dont la rémunération des services distincts.

Au niveau des volumes d'achats, les prix seraient négociés – en « un net », « deux net » ou « trois net », d'ailleurs – sans réel plan d'affaires débouchant sur des volumes d'achats. Est-ce pour vous quelque chose de standard, ou est-ce qu'on devrait travailler sur une proposition qui permettrait de conforter l'industriel quant à la quantité qui va être produite dans ses outils de production ?

Je vous avoue que, sur ces problématiques commerciales, je ne suis pas la personne la plus compétente pour vous répondre.

Ce qui est certain, c'est que le nouveau texte sur les produits de grande consommation prévoit désormais la définition d'un plan d'affaires et, le cas échéant, les conditions de sa révision.

Je suis en revanche hésitant quant à l'idée de préciser davantage les choses, car tout dépend à la fois des secteurs d'activité concernés et des rapports de forces : le plan d'affaires fige la relation. Or, un commercial a besoin de réactivité. En lui imposant définitivement l'état de la relation et l'état des volumes qui seront acquis au cours d'une année, on ne prend pas en considération les aléas ni la manière dont le consommateur va accueillir le produit. Je suis donc assez hésitant quant à l'idée d'aller au-delà de ce que prévoit le nouveau texte issu de la refonte du titre IV du code de commerce.

Que pensez-vous de l'idée d'imposer des plans d'affaires ? Par exemple, ne pourrait-on pas envisager pour une référence avec un plan d'affaires à 500 000 unités de « cranter » les remises de 200 000 à 300 000, puis de 300 000 à 400 000, puis de 400 000 à 500 000 ? Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'en fin d'année – avec ou sans plan d'affaires d'ailleurs – la grande distribution demande souvent une remise supplémentaire parce que justement le plan d'affaires n'a pas été atteint. Mais à qui la faute ? Est celle d'une part de rayonnage insuffisante, qui n'a pas permis de vendre un bon produit ? Ou celle de l'industriel, dont le produit était tout simplement nul ? Ne pourrait-on donc travailler par crans ? Enfin, avez-vous des échos de pratiques telles que les remises supplémentaires en fin d'année pour chiffre d'affaires non atteint ?

Nous avons les fameuses clauses de garantie de marge, sollicitées par les distributeurs mais qui peuvent parfaitement être sanctionnées par les textes actuels. C'est finalement un avantage rétroactif qui est demandé, et il existe des textes tout à fait à même de sanctionner ces pratiques. Je vois celles auxquelles vous faites référence, et les textes sont suffisants. Aller au-delà limiterait l'adaptabilité des acteurs en leur imposant un volume sur l'année.

On s'aperçoit que personne, en fait, ne porte plainte. Vous nous dites qu'il faudrait peut-être renforcer les moyens de la DGCCRF. Mais si l'on doublait ses effectifs, cela suffirait-il à déverrouiller le problème ? Les industriels ne seraient-ils pas toujours dissuadés de porter plainte, de crainte de se faire déréférencer ou de perdre un quart de leur chiffre d'affaires ?

Ensuite, la loi est la même pour tout le monde, et l'industriel pourrait être obligé de porter plainte à partir du moment où quelqu'un ne respecte pas la loi. Imaginons que la grande distribution ne respecte pas la loi ou amène l'industriel dans une direction qui n'est pas celle qu'il souhaitait prendre. Pour protéger son entreprise et donc ses salariés, ne devrait-il pas être obligé – peut-être à travers un site internet sécurisé ou un nouveau médiateur – de porter plainte ? Il ne s'agirait plus de crainte mais d'obligation.

S'agissant de votre première interrogation, il est difficile de lire dans la boule de cristal. Mon point d'entrée, c'est que la victime n'agira pas. La seule alternative, puisque les textes sont là, c'est effectivement de permettre à un tiers de mieux agir, ce qui implique alors d'augmenter les moyens. C'est la piste à privilégier, dès lors que l'on admet que les outils juridiques sont satisfaisants.

Concernant la deuxième proposition, qui consiste à obliger la victime à agir, je n'y suis pas très favorable car ce serait une forte atteinte à la liberté individuelle. La victime est déjà victime, et ce serait une pratique assez révolutionnaire que de lui imposer d'agir. Je ne connais pas l'état du droit général, mais ça me paraît quand même très fort.

Je ne veux pas faire de politique aujourd'hui ! Pour vous, quand on parle de victime, s'agit-il de l'industriel, ou de son salarié ?

Là aussi, je raisonnerai en juriste. Il y a l'industriel qui est la victime immédiate, en lien direct avec le dommage, et il y a les victimes collatérales. La solution pourrait être, le cas échéant, de permettre à ces victimes collatérales d'agir tels des lanceurs d'alerte.

Je reviens sur la proposition d'un site internet sécurisé. Le problème que nous rencontrons, c'est que les personnes ne portent pas plainte car elles ont peur de perdre du chiffre d'affaires, de devoir licencier des gens ou de voir leur action « se casser la figure ». Demain, s'il est mis en place un outil plus sécurisé, complètement neutre, par exemple un site internet relié directement aux services de la DGCCRF, sur lequel les industriels pourraient signaler leurs difficultés, peut-être cela favoriserait-il l'action des lanceurs d'alerte à l'intérieur de l'entreprise ? Aujourd'hui, certains dirigeants ou cadres connaissent les problèmes mais ne peuvent les signaler. Pensez-vous que cela pourrait être une solution ?

Cette solution me paraît la plus favorable, car elle ménage finalement assez bien les choses. Il y aura tout de même une difficulté si c'est un salarié qui va sur le site. Il peut, par exemple, exister dans son contrat de travail une clause de confidentialité qui l'empêcherait de révéler certaines informations.

Il faudrait là réfléchir à la prise en compte du secret des affaires. Les textes récents nous permettent d'écarter celui-ci lorsqu'il y a des atteintes manifestes. Mais, souvent, on est en présence d'abus qui impliquent une vision assez précise et globale des choses. L'abus ne se constate pas toujours simplement et n'est pas nécessairement manifeste. Dans ce cas, le risque serait que les salariés violent une obligation au titre d'un contrat de travail pour révéler des éléments se révélant finalement insuffisants pour caractériser un abus. C'est néanmoins une piste très intéressante, sur laquelle il faudrait avancer.

Une personne que nous avons reçue en audition et qui est professeur de droit avait proposé la constitution de listes : liste noire, liste grise, liste blanche. Ici à l'Assemblée nationale, nous fabriquons, adaptons et modifions la loi : la constitution de listes pourrait être une des propositions dans le cadre de ce secret des affaires dédié à l'industrie agroalimentaire. À partir du moment où l'on constaterait un abus caractérisé sur ces listes, on pourrait avoir le droit d'aller sur ce site internet relié directement à la DGCCRF.

Les listes, nous les avions jusqu'à la refonte du code. Elles ne sont jamais complètes, car c'est la course à l'échalote pour essayer d'attraper la nouvelle pratique. C'est tout l'intérêt d'avoir un dispositif général susceptible d'appréhender ce qui relèverait du cas particulier et qui n'aurait pas été prévu par le législateur. C'était déjà l'idée de Portalis. Cela n'invalide pas l'intérêt d'une liste, mais on vient justement de renoncer à un certain nombre de pratiques avec les clauses noires et l'ancien article L. 442-6, alinéa 2.

Cette question de la liste est ambivalente : d'un côté, elle accroît la sécurité juridique parce que l'on sait à coup sûr que telle pratique sera condamnable, mais, d'un autre côté, plus on prévoit de cas particuliers, plus on favorise les détournements. En réalité, on aura toujours un train de retard. Je pense qu'on peut jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire avoir un dispositif général, comme celui du code de la consommation, et puis, à côté, des listes de clauses grises ou noires. Il faut cependant veiller à bien les calibrer, car on ne peut pas être tout à fait sûr qu'une pratique est condamnable en soi.

Je prends l'exemple de la prime de référencement, qui consiste à payer une prime pour être référencé. Jusqu'à la refonte du code et du titre IV, la prime de référencement était condamnable en elle-même. Désormais, elle ne l'est que si on démontre qu'elle crée un déséquilibre significatif. De fait, on peut avoir une position nuancée sur cette prime : on pourrait considérer qu'à certains égards elle rémunère un avantage. Le fournisseur référencé a une chance de voir ses produits vendus, alors que s'il n'est pas référencé, il a la certitude de ne pas les voir vendus. Cette chance-là peut être rémunérée. Le sujet de la liste noire doit donc être manié avec précaution, d'autant que la refonte a singulièrement limité la liste de pratiques visées par le nouveau texte.

Veuillez pardonner mon retard.

Depuis de nombreuses années, le législateur essaie de travailler au rééquilibrage des relations commerciales. L'un des acteurs est en position dominante, il y a déjà eu depuis une dizaine d'années, la loi de modernisation de l'économie dite « LME » et la loi « Sapin 2 », et le gouvernement actuel a essayé d'y travailler dans le cadre de la loi consécutive aux États généraux de l'alimentation. Au-delà, cependant, du cadre législatif et réglementaire, on a le sentiment qu'il y a dans les contrats un certain nombre de choses qui sont écrites, mais qu'il y a aussi beaucoup d'aspects périphériques. Dans le cadre des négociations, par exemple, on revient souvent sur ce qui s'est passé l'année antérieure. Cela vous paraît-il logique ? Il peut ainsi arriver qu'un distributeur demande des paiements de compensation de marge et dise : « l'année 2018 s'est mal passée, on va travailler sur 2019 mais, vous comprenez, je n'ai pas eu la marge que j'ai observée chez tel concurrent parce que vous avez accordé un prix préférentiel à tel concurrent et pas à moi. » Pensez-vous que nous, législateurs, puissions intervenir pour rééquilibrer ces relations ?

La loi souhaitée par le gouvernement actuel organisait une négociation en deux temps. Dans un premier temps, les agriculteurs se mettent d'accord sur des indicateurs de coûts de production et négocient avec les industriels. Dans un second temps, les transformateurs, les industriels se tournent vers les distributeurs en s'appuyant sur les coûts de production pour construire un prix à la consommation. Or, aujourd'hui, les choses ne se passent pas comme ça. Que manque-t-il d'après vous ?

Sur le premier point, il me semble que l'arsenal législatif est suffisant, car soit il s'agit d'une demande d'avantage rétroactif – la fameuse garantie de marge sur et pour la période passée – et dans ce cas les faits sont sanctionnables en vertu des textes actuels ; soit il s'agit tout simplement de tenir compte du passé pour déterminer les nouveaux prix. Dans ce second cas, nous sommes dans le règne de la liberté contractuelle avec, depuis fin 2017, la position de la Cour de cassation et le contrôle du déséquilibre significatif à travers le prix. Il me semble que les outils juridiques sont en place et que le problème provient à la fois des comportements et des structures du marché.

Quant à la question des indicateurs, attendons de voir si les nouveaux outils que vous venez de mettre en place – et qui permettent d'apprécier ce prix abusivement bas que le distributeur demande au fournisseur – fonctionnent avant d'envisager une réaction.

Passons maintenant au risque que la grande distribution ou les industriels de l'agroalimentaire prennent lorsqu'ils ne respectent pas la loi. Par exemple, lorsqu'il y a eu des remises de 70 % sur le Nutella, voire de 80 %, des amendes ont été infligées. Pouvez-vous nous expliquer ce cas ? Dans nos auditions, le retour que nous avons, c'est que l'amende était de 370 000 euros mais que le chiffre d'affaires généré était de 300 millions d'euros. Pouvez-vous nous donner des exemples de pénalités et d'amendes que pourraient subir les industriels, comme la grande distribution, en cas de manquement ou de non-respect de la loi ?

Les textes sont extrêmement lourds : les amendes peuvent monter jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires ou trois fois l'indu retiré.

Pouvez-vous nous parler de ce qui s'est passé à propos de cette fameuse pâte à tartiner Nutella ?

Je n'ai pas d'information particulière à vous délivrer. Nous sommes en présence d'un prix abusivement bas et nous avons désormais les outils qui permettent de sanctionner soit le prix abusivement bas, soit la revente à perte.

On s'aperçoit que, sur certains produits qui vont être négociés en « trois net » avec, par exemple, un moins 30 % temporaire sur trois semaines, ces 30 % se matérialisent par une facture envoyée directement par le distributeur à l'industriel agroalimentaire, selon un accord qui a été ficelé entre eux. En fait, on constate que, lorsque l'industriel fait moins 30 %, la grande distribution, elle, est capable de faire moins 70 %, ce qui signifie que les 40 % de différence sont absorbés par la marge de la grande distribution.

S'agit-il pour vous de quelque chose de logique, ou d'une déstabilisation du prix réel d'un produit, qui pourrait en faire, dans l'imaginaire des gens, un produit bas de gamme ? Pensez-vous que nous devrions faire des propositions, légiférer contre ce phénomène ?

Concernant les outils en place, nous avons le seuil d'interdiction de revente à perte et le prix abusivement bas pour les produits alimentaires.

Un prix peut-il en lui-même dévaloriser un produit ? La question s'est déjà posée, notamment dans le secteur de la distribution sélective. C'était l'un des arguments défendus par les promoteurs de réseaux pour justifier la fixation des prix à un niveau suffisamment élevé pour ne pas dévaloriser l'image du produit. Les autorités de la concurrence et les juges ont toujours considéré que le prix bas n'est pas à lui seul un argument suffisant pour caractériser une dévalorisation du produit. Ce sont les circonstances, l'environnement du produit commercialisé, qui peuvent entraîner cette dévalorisation. Pour les produits alimentaires, il ne me semble pas qu'on puisse considérer qu'un prix bas dévalorise le produit.

En raisonnant par analogie, si un produit de luxe n'est pas dévalorisé par le prix bas, alors le produit de grande consommation ne devrait pas l'être non plus.

Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionnent le seuil de revente à perte (SRP) et le prix abusivement bas ? Sur quels produits s'appliquent-ils réellement ?

Le seuil de revente à perte vaut pour tous les produits vendus. Ses modalités de calcul sont prévues par les textes. Mais, en fin de compte, tous les produits revendus à un prix inférieur au triple net sont revendus à perte. Et n'importe quel produit revendu à perte, sauf si c'est à l'occasion d'événements particuliers, peut donner lieu à une condamnation.

Donc, si vous avez, dans un magasin, la bouteille d'eau vendue à moins 30 % par le producteur qui est proposée à la vente à moins 70 %, c'est illégal.

Je ne dis pas que c'est illégal. Il faudrait savoir comment ce prix est passé de moins 30 % à moins 70 %. Peut-être s'agit-il de la rémunération de services rendus. C'est aux commerciaux qu'il faut poser la question. On ne peut pas faire une équation où chaque produit vendu à moins 30 % qui deviendrait un produit vendu à moins 70 % serait un produit revendu à perte. Tout dépend de la manière dont a été calculé le prix du produit.

Je voudrais comprendre ce qu'il se passe en ce moment avec les cartes de fidélité. Aujourd'hui, les différentiels de prix sont appliqués en remise sur les cartes de fidélité. Pour vous, s'agit-il d'un détournement de la loi ?

En principe, si l'avantage est directement lié à tel ou tel produit, alors il correspond à une réduction du prix du produit. Là aussi, il faudrait voir exactement à quoi correspondent ces fameuses cartes de fidélité mais, d'une manière générale, on peut dire qu'un avantage exclusivement et directement lié à un produit peut s'analyser comme une réduction du prix de ce produit.

On est quand même en droit de s'interroger. Lorsque le Gouvernement a décidé de relever le seuil de revente à perte, on a constaté que certains acteurs de la grande distribution expliquaient aux consommateurs qu'en relevant le seuil on allait augmenter le prix du Ricard et du Coca-Cola pour mieux rémunérer les agriculteurs. Or, nous savons que sur ces produits, boissons sucrées et apéritifs, la grande distribution ne « marge » pas énormément, alors que sur les produits agricoles il y a des négociations qui sont extrêmement serrées. À l'arrivée, on constate une déconnexion totale entre les prix payés aux producteurs et les prix payés par le consommateur.

Je partage les mêmes interrogations, que vous mais je n'ai pas d'élément particulier sur le plan juridique. Nous pourrions revenir à la question de ces fameux seuils de revente et de la liberté du distributeur dans l'élaboration de son prix.

Nous avons un certain nombre d'appareils juridiques qui permettent de contrôler les pratiques. Peut-on véritablement modifier la stratégie commerciale du distributeur par le droit ? J'avoue que c'est une question qui m'échappe.

Quasiment toute l'année, on vend le carburant à prix coûtant ou le lait bio au prix du lait conventionnel. On voit bien que le consommateur se fait manipuler et que, depuis cinquante ans, il y a un acteur qui a fait ce qu'il veut et qui bénéficie d'une toute-puissance qui dépasse le législateur, les producteurs, les industriels et les consommateurs. Je pense qu'un moment vient où on ne peut pas laisser les choses se faire impunément. Je reviens à l'exemple donné par notre rapporteur : comment expliquer qu'un produit acheté avec une promotion de 30 % se retrouve en rayon avec un moins 70 % ? Je pense que le législateur doit mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, après cinquante ans où on a laissé faire n'importe quoi.

Une des solutions serait de pouvoir indiquer au consommateur le prix d'achat et le prix de revente. Il semble que cette piste avait été pratiquée un temps pour certains fruits et légumes. J'ignore si cela avait permis de faire avancer les choses mais, en termes d'outil juridique, c'était une obligation qui avait pesé sur la distribution, qui devait indiquer à la fois le prix d'achat et le prix de revente.

Nous vous remercions, monsieur Ferrier. Notre rapporteur sera, le cas échéant, conduit à vous solliciter par écrit et vous serez conduit à lui répondre précisément.

La séance est levée à dix-huit heures et cinq minutes.

Membres présents ou excusés

Réunion du lundi 27 mai 2019 à 17 heures

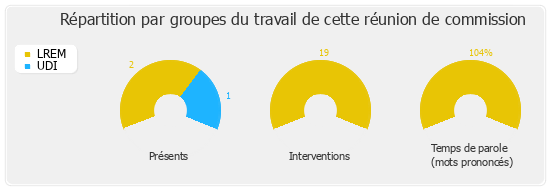

Présents. - M. Thierry Benoit, M. Grégory Besson-Moreau, M. Hervé Pellois

Excusé. - Mme Dominique David