Commission d'enquête chargée d'identifier les facteurs qui ont conduit à la chute de la part de l'industrie dans le pib de la france et de définir les moyens à mettre en œuvre pour relocaliser l'industrie et notamment celle du médicament

Réunion du jeudi 18 novembre 2021 à 14h30

Résumé de la réunion

La réunion

Commission d'enquête chargée d'identifier les facteurs qui ont conduit à la chute de la part de l'industrie dans le PIB de la France et de définir les moyens à mettre en œuvre pour relocaliser l'industrie et notamment celle du médicamenT

Mercredi 17 novembre 2021

La séance est ouverte à quatorze heures quarante.

(Présidence de M. Guillaume Kasbarian, président de la commission)

La commission d'enquête procède à l'audition des représentants de la Banque publique d'investissement (Bpifrance).

Nous recevons aujourd'hui les représentants de la Banque publique d'investissement (Bpifrance) :

– son directeur général, M. Nicolas Dufourcq,

– Mme Anne-Sophie de Faucigny, directrice des relations institutionnelles et médias,

– et M. Jean-Baptiste Marin-Lamellet, responsable des relations institutionnelles.

Madame, Messieurs, je vous remercie de prendre le temps de répondre à notre invitation et de nous déclarer tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations.

Je rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire : « Je le jure ».

M. Dufourcq, Mme de Faucigny et M. Marin-Lamellet prêtent serment.

Je souhaiterais revenir dans mon propos liminaire sur la complexité du phénomène de désindustrialisation en France depuis les années 1990.

La désindustrialisation est selon moi directement liée à la mondialisation. La réunification allemande, le traité de Maastricht et l'Acte unique européen, dont il ne faut pas oublier l'importance quant aux décisions stratégiques prises sur les zones franches de l'Afrique du Nord, en particulier à Tanger et en Tunisie entre 1998 et 2003, ont ouvert les vannes du monde, ce qui n'a évidemment pas été sans répercussion pour l'industrie française. Cette courte période correspond également à l'essor de la Chine, des pays émergents, du Brésil et de la Turquie.

Au même moment, l'opinion publique dirigeante à Paris entre 2001 et 2003 se focalisait sur l'explosion de la bulle Internet davantage que sur la question de l'industrie dans les territoires.

Par conséquent, nombre d'industriels et de territoires n'étaient pas préparés à la mondialisation. Les industriels ne parlaient pas anglais, ils ne disposaient pas ni comités exécutifs ni d'administrateurs indépendants ; ils n'avaient pas anticipé l'ampleur du choc.

L'Acte unique de 1986 prévoyait l'ouverture d'un marché unique européen pour la fin de 1992. Une certaine progressivité a donc présidé à ces changements. Cependant, avec l'entrée progressive des pays de l'Est dans l'Union européenne à partir de 1997 et 1998, les conséquences ont été massives. Le tissu des petites et moyennes entreprises (PME) et entreprises de taille intermédiaire (ETI) françaises de l'époque n'y était pas préparé.

L'ampleur de ce choc historique est comparable à celle du choc de 1974. Le ministère de l'Industrie de l'époque, les gouvernements successifs, les cabinets ministériels, l'écosystème de dirigeants parisiens se préoccupaient alors uniquement des grands groupes. Il est vrai qu'Yvon Gattaz a incarné le monde des PME pendant un temps. Il s'agissait toutefois d'un moment de clivage idéologique important lors duquel le mouvement des entreprises de France (MEDEF) avait décidé de porter à sa tête un président qui représentait une société française en posture de contestation. Le MEDEF s'est plus tard réorienté vers le monde des grands groupes. L'État ne se préoccupait que de ceux-ci. Le premier choc de désindustrialisation de cette période n'a pas fait l'objet d'un grand récit.

Des années glorieuses de forte croissance ont suivi et il n'a plus été question de la désindustrialisation. Il a été considéré que nous disposions des moyens d'enrichir le contrat social français avec des dispositions nouvelles et généreuses, sans anticiper les conséquences importantes qu'elles auraient sur le tissu industriel français. Je pense ici aux 35 heures.

En outre, le passage à l'euro s'est traduit par la disparition de l'outil facile que constituaient les dévaluations, auquelle nous nous étions habitués depuis 40 ans. Il est vrai que la dernière dévaluation avait eu lieu un certain temps auparavant, à l'époque d'Édouard Balladur. Néanmoins, durant des années, la dévaluation avait permis de financer le contrat social français, notamment les augmentations de salaire. Des années 2006 jusqu'à la crise des « subprimes », les salaires ont connu une dynamique très forte en France comme en Europe, à l'exception de l'Allemagne dont le choix en matière de politique économique a coûté très cher au commerce extérieur de la France. Toutes les études économiques établissent en effet que la politique de restriction salariale allemande explique une partie du déficit commercial français de l'époque.

La réforme des 35 heures est intervenue à ce moment. Si les grands groupes avaient les moyens de faire face à la complexité de cette réforme, elle a représenté des obstacles très importants pour les PME, tant sur le plan technique, du fait de la désorganisation du travail induite, que psychologique. Or la vie quotidienne des PME est si difficile qu'elles doivent 50 % de leur succès à la psychologie de leurs dirigeants que cette réforme a mise à mal. Les entreprises les moins préparées ont subi le choc de cette réforme de plein fouet. D'autres, plus combatives, ont négocié des accords et sont parvenus à y faire face. À la même période, entre Alain Juppé en 1995 et Renaud Dutreil en 2003, a eu lieu le déplafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qui s'est révélé être une catastrophe pour la transmission des entreprises dans le cas des PME et des ETI ainsi que pour la psychologie des entrepreneurs désireux d'investir, transmettre et préparer l'avenir. Enfin, la taxe professionnelle, très élevée et souvent en augmentation, apparaissait comme une mesure punitive.

Il était très difficile, même pour les meilleurs patrons, de cumuler du capital. Or ce qui fait la force de l'Allemagne est précisément cette accumulation transgénérationelle de capital grâce aux droits de succession. Rien de tout cela n'est possible dans le tissu industriel en France.

Dès lors, la crise des subprimes a frappé de plein fouet un écosystème déjà très fragile. Il est vrai que quelques filières, comme l'automobile, ont pu y faire face et que leurs difficultés sont apparues un peu plus tardivement. Toutes les équations qui conduisaient à la pente fatale que nous avons connue par la suite étaient cependant déjà en place. La plupart des sous-traitants avaient déjà été invités à s'installer en Hongrie, en Roumanie, au Maroc et en Pologne, et à désinvestir dans les usines françaises. Ces usines restaient ouvertes, mais lorsqu'il a fallu fermer certains sites à cause de la crise, ce sont ceux situés en France qui ont dû cesser leur activité. Ces fermetures ont provoqué un grand désespoir des individus, car les usines polonaises, hongroises, roumaines et marocaines avaient été façonnées, formées, construites et « orchestrées » par les contremaîtres des usines françaises qui avaient ainsi transféré leur savoir-faire. Ce facteur explique une partie de la colère identifiée dans tous les territoires et toujours sensible de nombreuses années après.

Dans les années 2010-2011, prévalait une discipline budgétaire selon laquelle la France ne pouvait s'offrir un dispositif de chômage partiel à l'allemande. Ce choix s'est soldé par des destructions d'emplois irréversibles. Cette erreur n'a pas été reproduite lors de la crise sanitaire au cours de laquelle des mesures de chômage partiel très généreuses ont permis de sauver l'industrie en France. Si cette erreur n'avait pas été commise en 2010, au moins 250 000 emplois industriels supplémentaires existeraient aujourd'hui en France, et le désespoir des industriels que j'ai pu éprouver lors de la création de Bpifrance aurait été moins palpable.

Dix ans plus tard, la situation s'améliore lentement. Au fond, c'est toute la société française qui a fait le choix de la désindustrialisation. Un contrat social global l'a engendrée depuis les années 90. L'Éducation nationale a également procédé à un travail de sape absolument terrible. Il a été littéralement indiqué aux enfants que les voies menant à l'industrie étaient des voies destinées aux élèves les plus faibles. Les familles, fortement marquées par la couverture presse permanente des fermetures d'usine tandis que les médias n'évoquaient quasiment jamais les succès de l'industrie française, ont déconseillé à leurs enfants de se tourner vers ce secteur.

Vingt années au moins seront nécessaires pour remédier à cette situation. La fiscalité a contribué à ces difficultés avec la taxe professionnelle, l'impôt sur les sociétés, le poids fiscalo-social très élevé supporté par les entreprises, jusqu'au rapport Pacte pour la compétitivité de l'industrie française de Louis Gallois et au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) et. L'ISF a eu de fortes conséquences. En 2007-2008, une prise de conscience transpartisane a eu lieu sous le mandat du Président de la République M. Nicolas Sarkozy, portée notamment par M. Christian Blanc. Ce dernier a initié la création des pôles de compétitivité, imaginés comme des pôles d'innovation ou clusters à l'allemande, avec un nombre restreint de pôles, mais d'une grande puissance. Les institutions professionnelles ont réinventé le concept de gazelles avec les ETI. Le fonds stratégique d'investissement (FSI) a été créé en 2009. Sous l'impulsion des présidents de conseils régionaux, plus proches des territoires que leurs interlocuteurs parisiens, une banque de l'industrie, devenue Bpifrance, a été mise en place. Cette idée, présente dans tous les programmes présidentiels de 2011, apparaissait comme une nécessité nationale.

Avant ces mesures, l'Agence nationale de valorisation de la recherche (Anvar) aurait dû préparer le tissu industriel français à la veille de la mondialisation. Cependant, l'Anvar finançait majoritairement l'amont de la recherche. Son orientation était très scientifique et probablement élitiste. Elle s'intéressait peu à l'innovation incrémentale des PME du territoire. Les entreprises de croissance de l'époque bénéficiaient toutes de fonds de l'Anvar, mais seulement sur des produits innovants éloignés du marché. En comparaison de Bpifrance, en outre, l'Anvar ne disposait pas de la même puissance, de la même quantité d'énergie, des mêmes capitaux, ni des mêmes effectifs de terrain.

L'Acte unique de 1984 avait lui-même ouvert les frontières de l'Europe sans qu'aucune étude d'impact n'ait été réalisée sur le tissu industriel français. L'Acte unique relevait d'une initiative française de MM. François Mitterrand, Jacques Delors et Pascal Lamy. Le gouvernement avait confié au Parlement la mission de voter les 250 lois nécessaires à la création de ce marché unique européen. Cependant, dans un monde qui ne permettait plus la dévaluation, l'Acte unique a mis en place un marché très compétitif face à un tissu industriel impréparé. C'est ce qui explique que la part de l'industrie dans le produit intérieur brut (PIB) français soit passée de 20 % à 12 %. Il s'agissait d'un changement sociétal, civilisationnel et culturel global. Il sera donc long de remédier à cette situation.

Nous disposons toutefois des outils pour parvenir à une réindustrialisation. Bpifrance et les conseils régionaux travaillent main dans la main. Les centres techniques, comme le Centre technique des industries mécaniques (CETIM), sont bien pensés. Ces acteurs travaillent en harmonie. Le plan France 2030 offre des capitaux très importants, dans un contexte où la société française n'éprouve guère d'amour pour son industrie et nous regarde opter avec une certaine distance pour ces choix productivistes en faveur de cette industrie. Nos enquêtes d'opinion montrent que l'industrie n'est pas populaire, surtout auprès des jeunes. Ces outils suffiront pour stopper la désindustrialisation et pour que la part de l'industrie dans le PIB français gagne quelques points supplémentaires. Cependant, davantage de capitaux seraient nécessaires pour revenir à un état antérieur.

L'une des mesures essentielles à ce travail de transformation réside dans le conseil et l'accompagnement humain des entreprises. L'Alliance pour l'industrie du futur, les programmes, la digitalisation, les slogans y contribuent. 60 % des PME ne possèdent même pas la base d'une gestion rationalisée ou lean management, nécessaire avant d'adapter des outils digitaux. Ces derniers ne sont pas toujours très onéreux, mais ils supposent une présence humaine locale auprès de l'entrepreneur. Le digital ne résoudra pas tous les problèmes. Bpifrance a créé une importante société de conseil qui regroupe 400 consultants, et qui devrait en compter 500 ou 600 à l'avenir. Nous avons noué des partenariats avec des sociétés de conseil. Les dispositifs et les produits de financements seuls ne suffiront pas à résoudre la question de la désindustrialisation.

Merci beaucoup pour ce propos liminaire. Il diffère des discours qui ciblent uniquement les impôts de production et le coût du travail pour expliquer la désindustrialisation. Vous avez fait l'effort de brosser un tableau plus juste et collectif de la situation.

Vous évoquez des outils pour répondre à la situation et faites notamment référence à l'accompagnement que vous développez depuis quelques années. Quelles sont les missions assignées à vos 400 conseillers ?

Nos interventions se déclinent en plusieurs catégories. Certaines sont très courtes et ne durent qu'une journée, d'autres une vingtaine de jours, tandis que d'autres encore peuvent s'étaler sur une période de deux ans. Il s'agit de missions de conseil. Ce sont des modules consacrés à la refondation d'un plan stratégique, à la politique de cash ou de marque employeur, au lean management, à la digitalisation ou encore à la cybersécurité.

Aucun des grands cabinets de conseil ne travaille pour les PME, car ces dernières n'ont pas les moyens de payer des taux journaliers moyens de 1 200 ou 1 300 euros. Pour notre part, dans le cadre de ces missions de conseil, nous avons pour principe de facturer la moitié du prix à l'entrepreneur. Nous savions qu'une telle mesure était nécessaire pour attirer des entrepreneurs. Le conseil souffre également de préjugés sur la faible valeur ajoutée qu'il apporterait. Or le conseil est très bénéfique aux entreprises, comme en témoigne le taux de satisfaction de 98 % que nous affichons.

Nous avons également créé 50 écoles, chacune ayant deux promotions. 2 000 entreprises ont suivi leur formation, et 4 000 ou 5 000 au total devraient en bénéficier. Ces écoles sont les accélérateurs de Bpifrance. La durée de ces cursus varie d'un à deux ans selon le programme. La formation est répartie en 30 jours de conseil, 20 jours de formation dans une école comme l'École des Hautes études commerciales (HEC), l'École polytechnique, Kedge, Skema, l'université Bocconi, la London School of Economics, une semaine de voyage à l'étranger et des événements visant à créer un effet de club au sein de la promotion. Les entrepreneurs deviennent camarades, ils s'entraident et rompent leur solitude. De plus en plus d'entrepreneurs suivent un deuxième, voire un troisième accélérateur après le premier programme. La participation à l'accélérateur représente un coût de 30 000 euros pour l'entrepreneur. Cette somme ne représente pas la totalité du coût du programme, mais elle reste significative pour une PME. De nombreux entrepreneurs perçoivent ces accélérateurs comme un élément qui fait partie de la vie de leur entreprise et considèrent qu'être membre d'une promotion d'un programme de Bpifrance contribuera au développement de leur entreprise.

Ces programmes et missions de conseil représentent pour Bpifrance un montant de 20 millions d'euros de fonds propres par an. Dans le budget de 2022, ce montant s'établit à 21,5 millions d'euros. Cette somme est très peu importante, mais elle est cruciale. Nous avons convaincu les actionnaires, la Caisse des dépôts et consignations et l'État de l'intérêt de ces programmes désormais sanctuarisés. Je n'ai pas cherché à accroître cette dépense pour multiplier les accélérateurs, ne serait-ce qu'en raison de la difficulté de recruter les entrepreneurs dans cette école. Je suis toutefois convaincu qu'il faudra faire davantage pour répondre à l'ambition globale de réindustrialisation de la France. Davantage de capitaux pourraient être utilisés dans cette direction, notamment à l'échelle des 30 milliards d'euros annoncés. L'accompagnement sera un facteur clé de la réussite.

Vous êtes un acteur essentiel de la politique industrielle de l'État, aux côtés de l'Agence des participations de l'État (APE), du secrétariat général pour l'investissement (SGPI), de la Caisse des dépôts et consignations et de la direction générale des entreprises (DGE). Comment ces acteurs s'articulent-ils et dans quelle mesure vos actions sont-elles complémentaires ?

La Caisse des dépôts et consignations est notre actionnaire. Elle se limite à financer les infrastructures. Elle se retrouve essentiellement dans le financement des projets et des friches industrielles, tandis que Bpifrance finance les entrepreneurs. Il arrive que nous partagions certains dossiers, dans lesquels Bpifrance finance l'entrepreneur en capital et en crédit alors que la Caisse injecte ses fonds propres dans l'infrastructure sous-jacente, notamment pour la transition énergétique. Une autre frontière entre ces deux acteurs concerne l'actionnariat dans les très grandes entreprises françaises. La direction de gestion d'actifs de la Caisse gère 250 milliards d'euros. Elle investit son portefeuille, mais elle n'est jamais présente dans les conseils d'administration des entreprises. Elle ne s'inscrit pas dans une perspective de capital patient et n'est actionnaire actif que parce qu'elle vote aux assemblées générales. De son côté, BpiFrance n'investit jamais si elle n'est pas présente dans les conseils d'administration, que l'entreprise concernée soit cotée ou non. Elle investit en outre pour de nombreuses années. Elle ne gère pas des actifs, mais des capitaux propres. Les métiers et la culture des individus sont différents.

L'APE, qui est notre actionnaire à 49 %, se concentre sur les infrastructures souveraines de la nation : les réseaux d'électricité, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les aéroports ou les télécommunications à travers sa participation dans Orange. Elle cible par ailleurs le monde de la souveraineté pure, c'est-à-dire la défense, avec Airbus, Dassault, Thales ou Safran. L'APE assure également des missions ponctuelles en fonction de l'état d'esprit du moment. En juin 2020, elle a été dotée par l'Assemblée nationale d'une enveloppe importante de 20 milliards d'euros pour parer à l'éventualité d'un krach brutal de l'économie française imposant de venir au secours d'un grand nombre d'acteurs. Nous ne connaissions pas à l'époque la nature ni la profondeur de ce risque. Nous ignorions que la recette du prêt garanti par l'État, du fonds de solidarité et de Bpifrance s'avérerait suffisante. Ce compte d'affectation spéciale de participations financières de l'État n'a donc pas été réellement consommé et s'est trouvé disponible en renfort de l'action de la Bpifrance. Il a financé le fonds automobile, le fonds aéronautique et le fonds nucléaire mis en place avec EDF. Il n'est pas exclu que de nouveaux fonds soient créés sur d'autres thématiques.

Notre activité de fonds de fonds privés est développée sur nos fonds propres ainsi qu'avec des ressources financières fournies par le programme d'investissements d'avenir (PIA), des assureurs, la Caisse des dépôts et, désormais, l'APE. Toute une gamme de financeurs publics converge ainsi vers une seule et même équipe de Bpifrance, composée de 25 personnes et située boulevard Haussmann, qui dirige le fonds de fonds de Bpifrance avant de le répartir sur toute la profession du capital investissement français.

La décision la plus récente du ministre a porté sur la création du fonds de transition de 3 milliards d'euros pour soutenir des entreprises en difficulté dans une zone « suffisamment grise » pour qu'il soit difficile à Bpifrance d'intervenir en investisseur avisé. Nous sommes en effet une banque régulée par la Banque centrale européenne. L'État et la Caisse des dépôts nous fixent des objectifs de rendements. Bpifrance n'a ainsi pas pu investir dans Petroplus, dans l'usine sidérurgique de Florange, dans Mory TNTE ou dans les poulets Doux. En son temps, le ministre M. Arnaud Montebourg avait créé une enveloppe dans ce cadre, dont le fonds de transition est une version actualisée avec une gouvernance différente, comportant par exemple des consultants. Il n'est pas certain qu'un grand nombre de dossiers seront adressés au guichet du fonds de transition. L'économie française se porte en effet plutôt bien et les entreprises qui sont en difficulté se trouvaient déjà dans cette situation avant la crise sanitaire.

En raison de la crise de la Covid-19, entre août 2020 et janvier 2021, la direction générale des entreprises (DGE) a instruit des dossiers nominatifs pour plus d'efficacité. Cependant, dans l'esprit de M. Thomas Courbe, son directeur général, que vous auditionnerez prochainement, l'instruction de dossiers nominatifs relève du rôle de Bpifrance et non de la DGE. À partir de janvier 2021, Bpifrance a de nouveau procédé à ces instructions sur les plans de l'automobile et de l'aéronautique. Dans le cadre du plan France 2030, ce sera également son rôle. L'infrastructure publique nationale qui permet d'orienter des capitaux vers des milliers d'entreprises sera assurée par les ingénieurs de Bpifrance de la direction de l'expertise et les 50 directions régionales de notre établissement comportant des ingénieurs et titulaires de doctorat ou PhD.

Aux débuts de Bpifrance, nous déployions environ 400 millions d'euros de subventions du PIA auprès des entreprises françaises. Il n'existait pas de prêts d'innovation ou d'amorçage. Les subventions comprenaient les anciennes aides à l'innovation de l'Anvar et les programmes collaboratifs du PIA. En 2022, le budget s'élève à 5 milliards d'euros. Il a été multiplié par 10. Pour traiter cette volumétrie de dossiers, nos équipes se sont amplifiées. Entre le lancement d'un appel à manifestation d'intérêts et le financement du dossier, il s'écoule en moyenne trois mois. Nous avons bâti une infrastructure capable d'instruire rapidement ces dossiers, composée d'ingénieurs et non de banquiers, à Paris et dans les territoires. L'instruction est parfois partagée avec les conseils régionaux ou l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) pour les programmes liés à la décarbonation.

Vous avez évoqué dans votre introduction les ETI, mais vous ne les avez pas citées dans votre réponse sur l'articulation entre les différents acteurs de l'État. Sont-elles strictement dans le portefeuille de Bpifrance ?

En effet. La seule différence touchant aux ETI tient au fait qu'elles ne peuvent bénéficier d'un certain nombre d'aides européennes. Il n'existe pas d'organisation propre aux ETI chez Bpifrance. Il s'agit d'une organisation tournée vers les PME avec un continuum complet.

Comment arbitrez-vous entre la nécessité de respecter un certain niveau de rendements financiers, que vous avez rappelée dans une déclaration de février 2018, et le soutien au tissu industriel français ?

Nous n'identifions pas de contradiction. Il est possible d'atteindre les deux objectifs d'une mission d'intérêt général et d'un rendement correct, grâce à nos équipes et à notre discipline du résultat. Depuis la création de Bpifrance, sur le portefeuille global que nous gérons et qui est en augmentation, la création de valeur moyenne par an est de 7 %. Ce taux est très fortement propulsé à la hausse par le CAC 40 (cotation assistée en continu) et par la performance des 500 fonds privés dont nous sommes les « limited partners ». Ces fonds très professionnels ont investi dans de bonnes entreprises. Bpifrance est indirectement et directement actionnaire du meilleur de l'économie française.

Nos deux actionnaires sont satisfaits de ce rendement et l'exigent. Vous pourriez comparer Bpifrance à un fonds privé, car Bpifrance est toujours co‑investisseur. Néanmoins, nous constituons un portefeuille très différent des fonds privés. Lorsque ces derniers procèdent à un investissement risqué, les trois investissements suivants le seront beaucoup moins. La proportion de risque est beaucoup plus élevée dans notre portefeuille, notamment en ce qui concerne l'industrie. 20 % de nos crédits et 50 % du portefeuille de Bpifrance Equity sont concentrés sur l'industrie qui ne représente pourtant que 10 % du PIB français.

Nous faisons parfois face à des situations dans lesquelles nous risquons de perdre beaucoup d'argent, lorsqu'un secteur s'effondre, comme le parapétrolier, ou dans le cas des groupes Valorec, de la Compagnie générale de géophysique) (CGG)ou de Technip. Pour équilibrer ces moins-values, il faut investir dans des entreprises moins risquées, mais qui restent stratégiques pour la France. La création d'un grand groupe français privé d'éducation à projection mondiale nous semble par exemple un objectif stratégique.

Par solidarité, nous avons le devoir d'accompagner une entreprise qui se portait bien quand nous sommes entrés dans son capital et qui rencontre des difficultés. Cependant, en tant qu'investisseur avisé dans l'économie de marché, il ne nous est pas possible d'investir dans une entreprise qui se trouve déjà en difficulté.

Comment estimez-vous votre rendement de 7 % en comparaison du portefeuille d'equity des autres établissements ?

Nous sommes un acteur unique en France et les comparaisons sont par conséquent difficiles. Nous ressemblons à ce qu'était la compagnie Paribas dans les années 1970. Elle était composée d'une banque, la compagnie bancaire, et d'un pôle de gestion des financements en fonds propres ou equity, avec une activité de gestion de participations. Ce modèle a été brisé par les accords du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire dits de Bâle II et de Bâle III. Nous sommes les seuls à l'incarner aujourd'hui. Vous pourriez comparer Bpifrance investissement, notre filiale qui gère 45 milliards d'euros, à Ardian. Ardian dégage un rendement supérieur à 10 %. Ardian est toutefois un groupe mondial et ne se concentre pas sur le risque français. 60 % à 70 % de son activité se concentre sur la vente en secondaire de portefeuilles, ce qui ne fait pas partie de nos activités.

Cette question s'est posée lors de la création de Bpifrance. J'avais proposé que celle-ci s'engage à avoir un retour sur fonds propres de l'ordre de 4 %. Cette idée n'avait pas été facile à imposer en raison d'une pression idéologique selon laquelle en tant que banque du peuple, notre établissement ne devait pas gagner d'argent. Toutefois, la Commission européenne sortait alors des opérations de restructuration des banques européennes. Elle avait publié une doctrine très forte selon laquelle les banques qui comptait l'État dans leur capital devaient engendrer un retour sur investissement ou equity de 9 %. Or une telle règle aurait annihilé notre mandat. Bruxelles a donc donné son accord pour que le rendement sur capitaux investis de Bpifrance soit de l'ordre de 4 %. Le retour sur equity et la création de valeurs sont les deux indicateurs de rendement. Nous avons été largement dotés à notre création, car nous avions reçu les 20 milliards d'euros du fonds stratégique d'investissement (FSI). Or, plus nous disposons d' equity et plus il est difficile d'enregistrer des taux sur equity élevés.

Vous avez évoqué les pôles de compétitivité, qui s'ajoutent à d'autres outils comme les sociétés d'accélération du transfert de technologies (SATT). Quel est le travail que vous effectuez aux côtés des SATT et des pôles de compétitivité, qui s'approchent de leur cinquième phase d'évaluation ?

Quels éléments font défaut à la France pour accompagner des ETI, notamment dans le domaine des entreprises biopharmaceutiques, jusqu'aux essais cliniques ?

Enfin, j'entends parfois dire que Bpifrance ne prend pas suffisamment en considération dans ses critères de jugement le risque de voir partir une activité à l'étranger. Des exemples m'ont été décrits d'entreprises qui se sont estimées abandonnées par Bpifrance alors qu'elles montraient des résultats cohérents, et qui ont été rachetées par des investisseurs allemands ou américains.

Les pôles de compétitivité ont été transférés aux régions. Il s'agit d'une figure organisationnelle et sémantique dont le contenu a évolué dans le temps. M. Christian Blanc avait conçu ces pôles comme des pôles d'innovation ou clusters à l'allemande, avec un centre technique local. Il souhaitait qu'une quinzaine de pôles soient créés. Il en existe aujourd'hui 74. Ces pôles diffèrent toutefois de son idée initiale. Ils relèvent plutôt de lieux de création d'un collectif entre entrepreneurs jusque-là très individualistes. Ces pôles ne font plus partie de la vie quotidienne de Bpifrance. Nous sommes la banque des entrepreneurs des pôles de compétitivité. Nous n'assistons pas aux réunions des pôles. Les régions sont leurs financeurs. Nous ne finançons pas leurs événements, mais nous y sommes présents.

Concernant les SATT, nous faisons partie de leur capital. Ce sont les lieux centraux où s'incarne le plan deeptech de Bpifrance. Nous avons récupéré la responsabilité de coordonner et de financer les SATT à la place de la Caisse des dépôts et consignations au 1er janvier 2019. Notre plan deeptech part d'une vision stratégique que nous exécutons actuellement. Nous considérons que l'avenir de la France réside dans l'innovation de rupture ou deeptech, qui n'est pas uniquement de la technologie de santé medtech et de la technologie de la biotechnologie ou biotech. La deeptech repose sur des matériaux composites, du semi-conducteur, du quantique, de la microfluidique. La valorisation économique de la recherche française est beaucoup trop faible en comparaison de la situation du Royaume-Uni, des pays d'Europe du Nord, de l'Allemagne, de la Belgique et des États-Unis. L'opportunité de croissance du nombre d'entreprises, des emplois et de la culture entrepreneuriale en France est néanmoins très importante. C'est la raison pour laquelle le PIA a créé les SATT. Nous faisons partie de leurs conseils d'administration. Les SATT opèrent le transfert technologique, mais exercent également une activité de maturation de startups sous forme de startups studios. Elles incluent une fonction juridique et sont le lieu important où le chercheur pose sa blouse blanche et devient entrepreneur. Il s'agit d'un lieu de transformation culturelle majeure. Nous avons organisé un deeptech tour. En octobre 2021, un événement important à l'Accor Arena Paris a ainsi réuni plus de 1 000 doctorants, des présidents d'université et le président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) notamment.

Sans connaître le nom des entreprises dont vous évoquez les exemples, il m'est difficile de répondre à votre question. Soyez certain du sentiment de patriotisme de Bpifrance. Nous ne sommes jamais majoritaires dans les entreprises et notre but n'est pas de nationaliser l'économie française. Nous travaillons avec des partenaires et les choix sont effectués collectivement. Il existe très peu d'acheteurs français. Il faut donc raisonner à l'échelle de l'Europe. Cardiologs, que nous accompagnions depuis le début, a par exemple été vendu à Philips. J'en suis plutôt satisfait, bien que la vente de Withings à Nokia ne se soit par exemple pas bien passée. Je ne peux penser à aucun cas dans lequel nous aurions pu garder une entreprise en France et où nous l'aurions vendue à un groupe étranger.

Concernant les essais cliniques, Bpifrance a créé, en 2013, le premier et le plus gros fonds français de capital-croissance, appelé Large Venture. Ce fonds de 700 millions d'euros, augmenté à 1,5 milliard d'euros, dispose d'un immense portefeuille comportant 250 lignes. Nous avons cherché à convaincre les fonds privés de créer des fonds de croissance, afin de mettre en place de nouvelles équipes et de permettre à d'autres fonds de réaliser des levées bien plus significatives. Nous voulons convaincre tous les acteurs d'investir non seulement dans des entreprises non cotées, mais également cotées, ce qui suppose des équipes pluridisciplinaires. L'activité de Large Venture est constituée de cette manière. Notre activité de fonds de fonds permet progressivement d'atteindre cet objectif. Les investisseurs privés doivent se lancer dans cette aventure. Depuis 2013, des progrès ont été accomplis sur le financement des phases 2 et 3 en France. Le volume de levée de capitaux par la biotech français est bien plus élevé qu'auparavant. Cependant, si la France est un pilier mondial de la medtech, toutes les entreprises sont achetées par des groupes américains. Il n'existe pas de grands groupes européens dans ce domaine. Ces ETI de medtech européennes, qui consolideront nos startups, doivent donc être créées. Le fonds Archimède tente par exemple de consolider la medtech. Celle-ci reste cependant aujourd'hui américaine à hauteur de 80 % ou 90 %.

Je partage votre point de vue sur la difficulté à trouver des investisseurs français pour reprendre les entreprises. Nous l'avions évoquée dans le cadre de notre première commission d'enquête sur l'industrie à l'occasion de l'étude d'Alstom. Rares étaient alors les repreneurs français intéressés par Alstom.

Malgré l'épargne et les capitaux, les investisseurs privés restent difficiles à convaincre. Faut-il créer de nouveaux outils ? Quelles sont les possibilités pour permettre une consolidation des entreprises françaises avec des capitaux français et éviter que des Américains ne les rachètent ?

Il existe des équipes d'investisseurs professionnels capables de recevoir ces dossiers de la deeptech française, ainsi que des universités. Les acteurs de cette « émulsion » entrepreneuriale sont présents et continueront de se développer. Un grand nombre de jeunes veulent aujourd'hui être investisseurs et entrepreneurs.

Concernant les capitaux que ces acteurs sont capables de gérer, il faut revenir à la question des levées de fonds. Sans Bpifrance dans le secteur de la technologie et des PME dans les territoires, les levées ne se feraient probablement pas, ou très lentement et plus faiblement. Notre ratio d'emprise sur ces fonds est de 20 %, soit un effet multiplicateur de 5. Nous sommes un potentialisateur. Cependant, il n'existe pas de fonds de pension en France. Le pourcentage affecté au capital-investissement ou private equity dans les portefeuilles de l'assurance française reste encore faible. Lorsqu'une société de gestion lève son fonds de 500 millions d'euros, cette somme est trop faible pour intéresser les investisseurs mondiaux de l'Asie, du Golfe et de l'Amérique du Nord. Ces acteurs s'orientent vers des fonds de grande ampleur gérés par de grosses sociétés de gestion. Le travail de Bpifrance consiste donc à faire croître les sociétés de gestion française afin d'aboutir à de grands gestionnaires de taille mondiale. Nous demandons aux sociétés de gestion comme aux autres entrepreneurs de grandir, de devenir européennes puis mondiales, et de gérer de plus en plus de capitaux. Elles peuvent alors lever des fonds très importants qui attirent les fonds de pension britanniques, américains, allemands et d'Europe du Nord. À Amsterdam, des sociétés de gestion parviennent à lever des fonds d'un milliard d'euros dans la biotech, ce qui est impossible en France. Aujourd'hui, le capital d'investissement français relève de Bpifrance, des mutuelles, des assureurs, de quelques familles et du Fonds européen d'investissement. Cela ne peut pas suffire dans la durée.

Je pourrais citer les banques d'assurances comme la Banque Postale – Caisse nationale de prévoyance, le Crédit Agricole Predica ou Natixis Assurances. Cependant, une banque sans compagnie d'assurance ne met pas en œuvre de fonds de fonds. Ce sont de petites équipes de trois ou quatre personnes. Si nous souhaitons atteindre l'objectif d'un écosystème compétitif dans la durée, par rapport à l'écosystème américain, il faudra investir davantage.

Nous sommes opérateurs du PIA 1, 2, 3 et 4. De petites équipes stratégiques participent aux comités de décision sur de gros dossiers, mais elles délèguent les dossiers inférieurs à 15 millions d'euros à Bpifrance.

Je vous remercie de poser cette question sur un sujet qui nous est cher. Nous avions lancé la French Tech avec Mme Fleur Pellerin. Grâce aux moyens mis en œuvre par l'État, des capitales French Tech ont émergé dans tous les territoires. Le coq rouge est désormais populaire et la France est reconnue comme startup nation. Il faut désormais continuer dans cette direction.

Nous avons créé le coq bleu de la French Fab ou fabrication française. Il s'agit d'une pure déclinaison de la recette à succès de la French Tech, appliquée à l'industrie française. La French Fab s'appuie sur le symbole du coq, des ambassadeurs, un drapeau de l'industrie française, un hymne, des événements physiques, un tour de France, des groupes sur messagerie, un site Internet, du digital en masse, la présence dans les salons et l'inscription dans l'architecture de la marque France. Le coq bleu est présent dans tous les salons à l'étranger.

Nous progressons dans cette direction, mais des avancées restent nécessaires. Compte tenu des vents contraires qui soufflent du plus profond de la société française et que j'ai évoqués en introduction, il faut une puissance de communication positive de l'industrie, allant jusqu'à changer la sémantique pour parler de French Fab plutôt que d'industrie. Au salon MIFEXPO du made in France en novembre, le coq bleu était très visible. Il a fallu des années pour convaincre les entrepreneurs de l'industrie. Ils ne sont pas issus pas de la même génération que les entrepreneurs de la French Tech, n'ont pas la même mentalité, et sont plus individualistes. Nombre d'entre eux ne comprenaient pas l'importance d'une « communication tribale » puissante, face à l'Espagne, l'Italie, à l'Allemagne ou la Suisse. Il nous est nécessaire d'adopter une démarche collective avec une marque globale. Nous financions nous-mêmes les French Fab tours. C'est désormais l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) qui les prend en charge. La French Fab n'est pas la marque de Bpifrance, mais la marque de la République. Nous l'opérons avec notre direction de la communication, cependant il ne s'agit pas d'une marque commerciale, tout comme la French Tech et la French Touch. Vous affichez l'ambition collective de réindustrialiser la France : tant que le coq bleu ne fera pas partie de la vie quotidienne des Français, cet objectif ne pourra être atteint.

J'ajoute enfin que la French Fab est très peu coûteuse. Le budget de communication de Bpifrance en faveur de la French Fab s'élève ainsi à un million d'euros par an. Nous pourrions financer quelques entreprises de moins et utiliser davantage d'argent pour encourager les jeunes Français à travailler dans l'industrie. Une action majeure est nécessaire pour redresser l'attractivité industrielle en France.

Pourrions-nous imaginer des étoiles autour de ce coq français ? Comment insérer cette logique dans une dimension européenne ? Vous avez cité l'exemple du rachat par Philips d'une PME que vous auriez aimé voir rester dans le giron français. La logique européenne prime parfois en l'absence d'une logique nationale. Pensez-vous faciliter, favoriser et développer des fonds importants de rachat, de consolidation et de maîtrise des outils sur notre territoire national ou européen ? Faudrait-il des outils européens ?

Les outils européens sont une nécessité absolue. Avant l'Acte unique, une entreprise allemande souhaitant faire du commerce en France devait ouvrir une usine sur notre territoire. Après l'ouverture des frontières européennes, en raison notamment de la conflictualité sociale française, les entreprises étrangères ont préféré envoyer des camions plutôt que d'ouvrir des usines en France. Le travail d'attractivité des territoires de l'industrie français auprès des entreprises industrielles européennes est permanent. Il est encore long malgré de grands progrès. Nous devons également accepter qu'il soit essentiel de disposer d'unités industrielles dans les territoires. En revanche, il n'est pas aussi important que le siège social soit situé en France que de disposer d'emplois, de contremaîtres, de bureaux des méthodes et d'ingénieurs dans les territoires.

Nous travaillons à convaincre les entreprises allemandes de rouvrir des usines en France. Nous écrivons des livres et lançons des conférences itinérantes ou roadshows en Allemagne pour rencontrer les acteurs. Avec notre activité de fonds de fonds, nous injectons des capitaux dans les équipes qui veulent créer des fonds franco-allemands ou franco-italiens. Cette année, nous avons convaincu deux équipes parisiennes de créer des fonds franco-allemands.

Je peux témoigner du travail que vous réalisez, notamment en Allemagne, dans le cadre de ces roadshows. J'ai eu l'occasion de constater votre force de frappe, la qualité de vos équipes, et votre efficacité à convaincre les acteurs dans le cadre d'un salon auquel j'ai assisté.

Je souhaiterais connaître votre avis sur le plan France 2030 et sur le programme Territoires d'industrie.

Territoires d'industrie est une très bonne idée, qui n'est pas issue de Bpifrance, mais des territoires, et que M. Édouard Philippe a défendue lorsqu'il était Premier ministre. Ces 74 territoires d'industrie ont permis de pousser un certain nombre d'initiatives, de financements, et d'infrastructures avec la Caisse des dépôts, des entreprises et les conseils régionaux. Les appels à candidatures ont engendré de bons projets.

France 2030 est un plan enthousiasmant. Les quatre générations du PIA avaient déjà eu un effet important sur l'innovation française et sur l'université grâce à des capitaux élevés. 50 % des 30 milliards de France 2030 seront affectés à des acteurs émergents, dans une volonté d'équilibre entre des groupes déjà installés et des acteurs nouveaux. Les grands chapitres définis dans le cadre du collège d'experts présidé par Benoît Potier Faire de la France une économie de rupture technologique par les industriels eux-mêmes me semblent pertinents. Le Japon et la Corée du Sud, dont la politique industrielle descendante est similaire à la nôtre, suivent les mêmes catégories.

J'entends qu'ils agissent sur les mêmes thèmes, comme l'hydrogène, le quantique, l'espace. Il s'agit des mêmes grandes verticales que celles du concours mondial d'innovation de 2014.

L'arbitrage est salutaire et n'aurait pu être plus important, compte tenu de l'échelle des dépenses publiques de la France. L'Europe a son propre programme, qui est assez riche, avec des verticales comparables, et tous les pays européens suivent cette direction avec plus ou moins de capitaux. Afin de peser face aux États-Unis, il faut désormais éviter que tous les États européens financent les mêmes projets concurrents.

Vous évoquez des axes identiques choisis par le Japon et la Corée et faites allusion à une compétition amicale européenne. Quelle instance doit assurer l'arbitrage de cette cohésion européenne ?

Le Conseil de l'Union européenne, la Commission européenne et les institutions de Bruxelles doivent opérer la régulation. Cependant, vous connaissez la complexité de la construction du consensus à Bruxelles. Cette complexité est normale, elle est celle d'une fédération dont il ne faut pas sous-estimer la profondeur. Les arbitrages ne sont pas toujours favorables à la France.

En France, qui doit prendre la décision des grands axes d'investissement, de réindustrialisation et de développement ?

Les décisions annoncées dans le plan France 2030 se sont appuyées sur le rapport du collège d'experts présidé par M. Benoit Potier qui a procédé à l'audition de nombreux chefs d'entreprises. La DGE a également joué un rôle important. Bpifrance a surtout encouragé la prise en compte des nouveaux acteurs. Cette vision prend le nom de startup industrielle, qui est intégré au plan France 2030. L'injection de capital sous haute pression sur un endroit limité pour faire monter très rapidement une entreprise en puissance n'est pas pratiquée dans l'industrie. Les startups progressent beaucoup plus vite. Exotec, par exemple, qui produit des automates de gestion des grands entrepôts, est une startup qui travaille dans l'industrie. Elle attire des fonds de capital-risque, et sa valorisation actuelle correspond à celle des plus belles ETI industrielles françaises. Elle a pourtant été fondée il y a quelques années seulement. Pourquoi ne créerait-on pas des startups industrielles en appliquant la méthode du capital-risque à l'industrie pour monter des usines beaucoup plus rapidement qu'auparavant ?

Depuis six ou sept ans, notre fonds SPI nous a permis de créer une vingtaine d'usines en investissant 550 millions d'euros. Cependant, une usine coûte cher. Nous avons convaincu l'État que France 2030 devait intégrer un compartiment sur les nouvelles usines et les startups industrielles. Il s'agit d'une nouvelle classe d'actifs, d'une nouvelle classe d'investissement. Bpifrance y procédera grâce à son activité fonds de fonds, avec de nouvelles équipes privées. À l'heure actuelle, seule Sofinnova Industrial Biotech, dans la chimie verte, en est capable. Il faudrait six ou sept fonds similaires. Nous allons essayer d'accomplir ce qui a été réalisé avec les trente fonds d'amorçage français il y a dix ans. Ces fonds traitent aujourd'hui tous les manuscrits de la French Tech. Dans dix ans, il pourrait exister une quinzaine de fonds capables de recevoir tous les projets de jeunes entrepreneurs, notamment de la deeptech, issus des universités françaises et souhaitant monter des usines pour industrialiser des produits complexes inventés en France. Il s'agit d'une grande nouveauté de France 2030 par rapport aux plans précédents.

Je vous remercie de la qualité de vos réponses. Je vous propose de compléter nos échanges en envoyant au secrétariat les documents que vous jugerez utiles à la commission d'enquête.

La séance est levée à seize heures.

Membres présents ou excusés

Commission d'enquête chargée d'identifier les facteurs qui ont conduit à la chute de la part de l'industrie dans le PIB de la France et de définir les moyens à mettre en œuvre pour relocaliser l'industrie et notamment celle du médicament

Réunion du jeudi 18 novembre mars 2021 à 14 heures 30

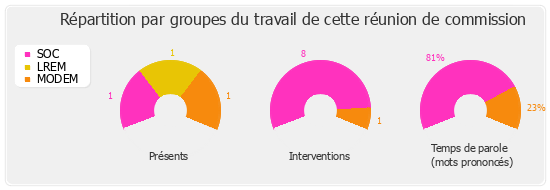

Présents. – M. Philippe Berta, M. Guillaume Kasbarian, M. Gérard Leseul

Excusés. – M. Frédéric Barbier, M. Bertrand Bouyx, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Éric Girardin, Mme Véronique Louwagie, M. Jacques Marilossian