Commission d'enquête chargée de faire la lumière sur les dysfonctionnements ayant conduit aux attaques commises à la préfecture de police de paris le jeudi 3 octobre

Réunion du mercredi 22 janvier 2020 à 15h30

Résumé de la réunion

La réunion

La séance est ouverte à 15 heures 30.

Présidence de M. Éric Ciotti, président de la commission.

Nous procédons maintenant à l'audition de M. Olivier de Mazières, actuellement préfet de police des Bouches-du-Rhône. Nous vous remercions, monsieur le préfet, d'avoir répondu à notre invitation. Avant d'être nommé à ces fonctions en juillet 2017, vous avez exercé les fonctions importantes de chef de l'État-major opérationnel de prévention du terrorisme (EMOPT), de juillet 2015 à juillet 2017. Après votre intervention liminaire, nous serons amenés à vous poser des questions, notamment sur la détection des signes de radicalisation dans les services dépendant de votre autorité dans les Bouches-du-Rhône.

Auparavant, conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qui impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment et de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, je vous invite, monsieur de Mazières, à lever la main droite et à dire : « Je le jure. »

(M. Olivier de Mazières prête serment.)

Je commencerai par rappeler l'esprit dans lequel j'ai eu l'honneur, à la demande du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, de créer l'EMOPT. Celui-ci avait pour but de réunir en une seule structure des représentants des principaux services du ministère de l'intérieur concernés par le renseignement en matière de lutte contre la radicalisation : la préfecture de police de Paris, la police judiciaire, le service central du renseignement territorial (SCRT), la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et la sous-direction de l'anticipation opérationnelle (SDAO) de la gendarmerie nationale.

L'idée, à l'époque, était de créer une « interconnexion neuronale » des fichiers, pour reprendre une expression qui n'est pas de moi. Tout en respectant scrupuleusement les prescriptions de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) interdisant la mise en commun et le croisement d'un certain nombre de bases de données numériques, il s'agissait de créer une petite unité très souple. Chacun des services cités était représenté par deux agents, qui avaient accès aux fichiers de renseignement relevant de leur service d'origine et qui pouvaient, à la demande du cabinet du ministre et en tant que de besoin, fournir des réponses rapides au sujet du caractère connu ou inconnu d'un individu par lesdits fichiers de renseignement. Telle était la première tâche qui nous a été confiée.

La deuxième tâche est sans doute celle qui nous a le plus occupés : constituer et alimenter, en lien avec l'unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT), ce qui s'appelait déjà le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). Puisque nous partions d'une page blanche, il fallait donc constituer ce fichier à partir des données qui nous étaient transmises par les différentes bases de données nationales utilisées par les services de renseignement, données qu'il nous revenait d'harmoniser.

Enfin, la troisième tâche qui nous a été confiée consistait à veiller à ce que ce fichier soit complété et actualisé par les préfets de département. En d'autres termes, nous devions accompagner la déconcentration du suivi de la radicalisation terroriste sur le territoire, dans le cadre des mesures qui avaient commencé à être instaurées, notamment à partir de 2014 avec la création des cellules de prévention de la radicalisation et d'accompagnement des familles (CEPRAF), complétées à compter de 2015 par la création des groupes d'évaluation départementaux (GED), le pilotage de ces deux instances étant confié aux préfets, bien que la coprésidence en soit assurée par les préfets et les procureurs de la République.

La systématisation de cette déconcentration était consécutive aux attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et contre l'Hypercacher. Elle découlait également de l'attentat perpétré à Saint-Quentin-Fallavier le 26 juin 2015, qui avait mis en lumière le fait que son auteur, Yassin Salhi, avait été, comme beaucoup d'auteurs d'actes terroristes, repéré puis perdu à la suite d'un déménagement du Doubs vers l'Isère. La problématique qui était alors la nôtre et celle du ministre de l'Intérieur était la traçabilité sur l'ensemble du territoire national des individus repérés pour radicalisation violente et risque de passage à l'acte. Cela explique la création d'une base de données unique, le FSPRT, qui propose des modalités d'accès et de partage de fiches et d'informations entre services menants et services concourants. Ces derniers peuvent être répartis sur l'ensemble du territoire, afin de s'adapter au mode de vie des individus que nous devons surveiller, qui peuvent se déplacer d'un département à un autre et de ville en ville.

J'ai eu l'honneur d'être nommé préfet de police des Bouches-du-Rhône au mois de juin 2017 ; cette décision s'est traduite par une installation le 3 juillet 2017. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône a sous son autorité l'ensemble des forces de sécurité publique – mais pas de sécurité civile –, c'est-à-dire l'intégralité des services de police et de gendarmerie, soit environ 8 000 agents, répartis entre la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) des Bouches-du-Rhône, qui est la plus importante de France avec plus de 4 000 agents, la direction interrégionale de la police judiciaire, la plus étoffée de France également, et d'autres services, à l'échelle de ce département, très peuplé et dont la ville centre, considérable, présente les difficultés que vous connaissez.

La gendarmerie a également une part importante dans ce département : il s'agit, en nombre, du quatrième groupement de gendarmerie en France métropolitaine. De manière symptomatique, il est le premier à être dirigé, depuis quelques mois, par un général de gendarmerie.

La préfecture de police, en tant qu'institution, est en revanche une petite structure qui compte moins de soixante équivalents temps plein (ETP) – cinquante-huit au moment où nous parlons. Elle est conçue comme une administration de mission et n'assume donc pas de tâches de gestion réglementaire ou administrative, telles que le contrôle de légalité, le droit des étrangers ou le suivi et la formation des écoles de conduite, autant de missions qui relèvent du préfet des Bouches-du-Rhône. En revanche, le préfet de police, outre la charge de toutes les missions de sécurité publique, a également des compétences importantes en matière de police administrative, notamment le bureau des armes et la suspension des permis de conduire.

Pouvez-vous nous décrire l'articulation entre l'UCLAT, l'EMOPT et la lutte antiterroriste (LAT) ? Elle semble si complexe qu'elle a d'ailleurs été simplifiée depuis le 1er janvier 2020, et je me demande si la mise en place de plusieurs structures de coordination ne souligne pas précisément un défaut de coordination : quand il devient nécessaire de coordonner la coordination, c'est que les choses ne vont pas forcément d'elles-mêmes. Quelle est votre analyse de la situation, hier et aujourd'hui ?

L'EMOPT, dont la création avait été décidée par l'autorité politique, assurait des missions très spécifiques. Je n'ai pas à porter de jugement sur le choix du service chargé de piloter l'ensemble de ces missions. Nous aurions pu imaginer confier ce pilotage à l'UCLAT ; tel n'a pas été le choix fait par le ministre de l'intérieur et par le Gouvernement à ce moment-là. Peut-être parce que la nouveauté de ces missions, en particulier la dimension d'animation du réseau territorial, la montée en puissance des préfets et des services coordonnés par les préfets, et enfin la montée en puissance des GED et des CEPRAF, supposaient non seulement une bonne connaissance du réseau territorial, mais aussi la capacité d'être un porte-parole vis-à-vis des préfets, dans une démarche presque apostolique. Dès lors, il était judicieux de confier cette mission à quelqu'un connaissant le métier et habitué à l'administration territoriale, c'est-à-dire un préfet capable de s'adresser à d'autres préfets, ne serait-ce que pour des raisons de légitimité et d'autorité naturelle.

Je vois une seconde raison : le Gouvernement et le ministre de l'Intérieur souhaitaient confier ces missions à une entité réellement interservices au sein du ministère, qui ne soit pas une entité strictement policière. Or, même si l'UCLAT accueillait à l'époque en son sein un officier de gendarmerie, elle était une entité essentiellement policière. L'idée consistait à faire travailler de concert la police judiciaire, le renseignement territorial (RT), la gendarmerie et la préfecture de police de Paris. Peut-être l'UCLAT, telle qu'elle fonctionnait alors, ne répondait-elle pas à ces impératifs.

Lorsque de nouveaux ministres de l'Intérieur ont pris leurs fonctions et que j'ai moi-même quitté mes fonctions de chef de l'EMOPT, le choix a été fait de conserver les missions de l'EMOPT mais de les confier à l'UCLAT, non plus sous la direction d'un préfet mais sous celle du chef de l'UCLAT et de l'un de ses adjoints. Ce moment a également coïncidé avec une montée en puissance de la gendarmerie au sein de l'UCLAT, du fait notamment du transfert à l'UCLAT de plusieurs cadres issus de l'EMOPT en particulier un colonel de gendarmerie qui en est devenu le numéro deux.

Ensuite, j'ai perdu de vue le fonctionnement interne de cette unité. Je sais que très rapidement, la DGSI a pris la main sur ces missions ; l'État-major permanent (EMaP), au sein de la DGSI, en est aujourd'hui chargé. En clair, La structure a changé, mais les missions sont restées : créées par l'EMOPT, elles ont été rattachées à l'UCLAT et sont désormais assurées par l'EMaP. J'ai cru comprendre qu'un rapprochement entre l'UCLAT et la DGSI était venu parachever ce mouvement depuis 1er janvier 2020.

Ce changement a-t-il entraîné un déficit de coordination territoriale par rapport à la période de l'EMOPT ? Oui, dans la mesure où les consignes d'une part, et l'accompagnement des GED par l'administration centrale et leur articulation avec les CEPRAF d'autre part, sont aujourd'hui bien moindres, en tout cas dans les Bouches-du-Rhône. À l'époque, avec mes collaborateurs, nous étions constamment dans les préfectures pour expliquer comment utiliser, alimenter, actualiser et fiabiliser le FSPRT. Non, compte tenu du fait que le besoin de coordination territoriale est aujourd'hui moindre, puisque l'habitude a été prise par les services territoriaux et préfectoraux.

Je n'ai pas l'impression d'une perte de contrôle ou d'efficacité de la LAT par rapport au système précédent.

Je ne saurais pas vous répondre.

La transformation de la coordination nationale du renseignement en coordination nationale du renseignement et de la lutte antiterroriste a-t-elle eu, à compter de l'été 2017, un effet perceptible, au plan opérationnel, sur les missions de coordination assurées par l'EMOPT ou par l'UCLAT ? Quelles ont été les conséquences sur la lutte contre le terrorisme de l'irruption opérationnelle affichée de l'Élysée ?

Je n'ai pas le sentiment que cela ait véritablement modifié les instruments, les habitudes de travail, les priorités, les cibles ou encore les objectifs, qui étaient les nôtres. En revanche, cela a eu des effets sur l'analyse des attaques terroristes contre notre territoire et sur la réflexion en matière de gestion de notre travail au quotidien et d'adaptation des outils – notamment le FSPRT. J'ai hélas été aux premières loges en ce domaine et je peux en témoigner. Le 3 octobre 2017, un attentat terroriste a été perpétré sur le parvis de la gare Saint-Charles, à Marseille : deux jeunes filles ont été massacrées par un terroriste. Dans les semaines qui ont suivi, la coordination nationale du renseignement a organisé à Paris un échange entre le préfet de police qui avait été aux premières loges et l'ensemble des services de renseignement et de lutte antiterroriste. Nous avons procédé à un retour d'expérience (RETEX) – ainsi que cela a été fait par le coordonnateur national pour toute une série d'attentats terroristes perpétrés sur le territoire –, qui a conduit ultérieurement à une adaptation majeure du FSPRT, à savoir la suppression de plusieurs statuts d'enregistrement des individus, qui étaient très utilisés, notamment le statut « en veille ». Ce statut correspondait à des individus qui n'étaient plus suivis, mais qui étaient néanmoins maintenus dans la base ; nous nous réservions le droit de rouvrir leur dossier pour prendre connaissance d'une éventuelle évolution majeure, avant de le clore, le cas échéant, définitivement. Ces différents statuts ont été abandonnés au profit d'une cotation des risques de niveau 1, 2, et 3. Cette cotation, qui était une première, avait d'abord été écartée, lors de la création du FSPRT, car nous craignions que les services soient trop sélectifs dans le choix des individus à inscrire, sachant que l'objectif premier de cette base de données consistait avant tout à intégrer la masse des signalements recueillis jusqu'alors, avec cette idée que le passage d'un signal faible à un signal fort pouvait être très rapide ; ce constat demeure vrai.

En matière de lutte contre la radicalisation en effet, le sujet est davantage celui du suivi des signaux faibles et moyens que celui du suivi du signal fort, qui relève de techniques de renseignement et de pratiques antiterroristes plus classiques. Or, en dépassant le seuil de 20 000 inscrits au FSPRT, nous nous sommes aperçus que nous n'avions pas les moyens de tous les suivre avec la même efficacité – j'en fais l'expérience dans les Bouches-du-Rhône. Il fallait donc être plus sélectif quant aux individus inscrits au FSPRT et s'appuyer sur une cotation à trois niveaux, du niveau 1 le plus dangereux, au niveau 3, le moins dangereux. Cette cotation nous a permis de mieux répartir nos efforts et de rationaliser le FSPRT. Aujourd'hui, le nombre d'inscrits est plutôt en baisse par rapport au niveau constaté il y a quelques années.

Cette évolution est certainement le fruit d'une réflexion menée par le coordonnateur national en lien avec l'ensemble des services et des autorités politiques concernées, mais il existe bien évidemment des intermédiaires entre le coordonnateur national du renseignement et le préfet et, lorsque nous recevons des instructions concernant des modifications d'organisation ou de procédures, nous ne savons pas toujours qui est à l'origine de la décision, qui peut provenir du coordonnateur comme d'autres autorités.

Vous avez, d'une part, un important stock de données, centralisées notamment au sein du FSPRT, sans oublier les fameuses fiches S, « atteinte à la sûreté de l'État », du fichier des personnes recherchées (FPR). Vous disposez donc d'une grosse masse indices sur des individus susceptibles de porter atteinte à l'ordre public. D'autre part, vous pouvez compter avec le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et la législation permettant de prendre des mesures d'expulsion pour prévenir les troubles à l'ordre public. En tant que préfet de police des Bouches-du-Rhône, disposez-vous d'une procédure pour tamiser à l'extrême le FPR et le FSPRT et pour prendre à l'encontre de ressortissants étrangers y figurant et susceptibles d'être concernés par le CESEDA, des mesures d'expulsion permettant de débarrasser le territoire national de leur présence ?

À plusieurs reprises, des instructions très fermes ont été données en ce sens par les ministres de l'Intérieur successifs. Elles ont été formulées dans des textes ou à l'occasion de réunions de préfets insistant sur la nécessité de traiter ce sujet.

Je préside chaque semaine un GED, auquel je donne parfois une thématique ; régulièrement, il est consacré aux étrangers inscrits au FSPRT et à la manière de les reconduire à la frontière. À ce GED, participent la police aux frontières (PAF) mais également la préfecture des Bouches-du-Rhône – puisque la préfecture de ce département est bicéphale –, le préfet du département ayant autorité sur le service des étrangers et sur les opérations de reconduite à la frontière, ce qui nous engage à une collaboration étroite. Nous pouvons donc rapidement et systématiquement identifier les situations pouvant se résoudre par une reconduite à la frontière. Ce n'est pas le cas dans de nombreux dossiers, car certains individus inscrits au FSPRT bénéficient du statut de réfugié et nous n'avons pas la possibilité d'intervenir aussi facilement. Le statut de réfugié peut être retiré, mais c'est compliqué, même si cela a déjà été fait dans les Bouches-du-Rhône, notamment pour un ressortissant tchétchène.

La plupart des étrangers que nous reconduisons dans ce cadre à la frontière sortent de prison. Ce sont en effet les plus simples à intercepter et leur profil est généralement bien documenté. Avec le concours de la PAF et du renseignement pénitentiaire, qui est un acteur fondamental de notre dispositif, nous parvenons à les prendre en charge et à les reconduire à la frontière. Marseille étant un port, les reconduites peuvent être opérées par bateau, ce qui permet d'éviter les refus d'embarquement. Cela dit, ces opérations concernent des volumes très limités : en 2018, nous avons reconduit à la frontière dix-neuf individus de nationalité étrangère inscrits au FSPRT. Il s'agissait essentiellement d'individus sortant de prison.

Le flux est de dix-neuf, mais quel est le stock d'étrangers inscrits au FSPRT dans les Bouches-du-Rhône ?

Je n'ai pas le chiffre exact des étrangers inscrits au FSPRT dans les Bouches-du-Rhône, mais ils doivent être une cinquantaine – je vous communiquerai le chiffre précis ultérieurement.

Quel regard portez-vous aujourd'hui sur les dispositifs de projection interne des militaires de l'armée de terre – opération Sentinelle, Vigipirate, etc. – comme contribution effective à la lutte antiterroriste ?

On en parle moins qu'il y a deux ou trois ans : est-ce à dire que ces dispositifs donnent entièrement satisfaction, ou qu'à l'inverse une phase de réflexion silencieuse est en cours à leur sujet ? Je pose cette question parce que l'EMOPT était auparavant une structure de coordination interne à la place Beauvau, qui n'englobait pas l'armée de terre.

L'EMOPT était en effet une structure interne à la place Beauvau mais, dans le cadre de la démarche « apostolique » que j'ai évoquée tout à l'heure, il fallait « évangéliser » non seulement les préfets et les départements, mais aussi l'ensemble des autres départements ministériels. Il nous a donc fallu convaincre de la nécessité d'instaurer des dispositifs de vigilance ou de remontée des signalements en matière de radicalisation la directrice des sports, le ministère de l'Éducation nationale – Mme Vallaud-Belkacem avait d'ailleurs, à l'époque, donné des instructions très précises à ce sujet –, les universités et le ministère de la Défense. Au sein de ce dernier était en particulier concernée la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD), devenue depuis la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) ; celle-ci est aujourd'hui l'un des principaux partenaires du GED, car elle nous donne accès aux dossiers militaires. Très peu de militaires sont actuellement inscrits au FSPRT, en revanche, plusieurs individus qui y figurent sont passés par l'armée. Il est donc intéressant de prendre connaissance de leur dossier militaire, pour savoir à quoi ils ont été formés en matière de maniement des armes ou d'explosifs, par exemple.

Quant au dispositif Sentinelle, il m'est très utile dans la mesure où il me permet d'économiser des forces de sécurité publique pour la surveillance des points sensibles. J'y ai particulièrement recours pour protéger les sites de la communauté juive, qui est très importante à Marseille – elle est la deuxième ou la troisième de France – et compte de nombreux lieux de culte, beaucoup d'écoles, des centres culturels importants et un site mémoriel emblématique, le camp des Milles, qui concerne l'ensemble de la communauté nationale.

Par ailleurs, l'individu qui a massacré Mauranne et Laura, le 3 octobre 2017 sur le parvis de la gare Saint-Charles a été neutralisé très rapidement par un militaire réserviste de l'opération Sentinelle. S'il n'avait pas neutralisé le terroriste, celui-ci l'aurait rapidement été par les policiers basés dans la gare qui étaient sur le point d'intervenir, mais cette seule intervention montre à mes yeux l'utilité de ce dispositif. Nous ne pouvons donc que déplorer, même si nous pouvons le comprendre, le souhait récurrent du ministère de la Défense de réduire la voilure et son désir que nous soyons plus sélectifs quant aux cibles et aux missions que nous entendons confier aux militaires qui se succèdent dans les Bouches-du-Rhône dans le cadre de l'opération Sentinelle.

Nous avons auditionné un policier, qui nous a clairement dit qu'il avait été chargé, au sein de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris (DRPP), d'entrer des données à destination de l'EMOPT dans un ordinateur. Il semble que ce policier ait été sélectionné sur la base du volontariat et qu'il n'ait pas été préalablement formé à la détection des signaux en matière de radicalisation.

Par ailleurs, j'ai eu le plaisir de vous auditionner dans le cadre de la mission d'information sur les services publics face à la radicalisation. Vous regrettiez alors, à juste titre, que l'on ne puisse pas procéder au rétrocriblage des policiers. C'est désormais possible, depuis le 24 octobre 2019 précisément. Par ailleurs, je sais que, dans les Bouches-du-Rhône, vous avez fermé une mosquée et une école clandestines. Quels sont les obstacles juridiques qui se trouvent encore sur votre chemin dans votre lutte contre la radicalisation ?

Vous évoquez un fonctionnaire de la DRPP chargé d'alimenter le FSPRT : je suis un peu mal à l'aise pour vous répondre, car mon travail consistait à faire fonctionner l'EMOPT, ce qui impliquait que des instructions soient adressées, au nom du ministre, à différents services : les préfets, mais aussi le RT, la DGSI et la préfecture de police. Au-delà, je ne suis pas en mesure de vous répondre sur ce qui se passait au sein de la DRPP dans le cadre de l'exécution de ces instructions ; j'ignore comment elles ont pu être mises en œuvre.

J'insiste sur un point : il y a eu à l'époque, et je pense que cela a perduré, une très forte implication de l'autorité politique dans le fonctionnement de la nouvelle instance qu'était alors l'EMOPT. Tous les jeudis, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, réunissait dans la célèbre salle du fumoir l'intégralité de l'équipe de l'EMOPT. Face à lui, se tenait le chef de l'EMOPT, et à ses côtés, outre son directeur de cabinet, tous les chefs de service concernés, du préfet de police au directeur général de la sécurité intérieure en passant par le directeur général de la police nationale (DGPN) ou son adjoint, le directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN), le chef du RT et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques.

(DLPAJ)

Le ministre entendait que les instructions qu'il avait données à l'EMOPT aient bien été exécutées, et que l'EMOPT lui rende compte du travail effectué dans la semaine. Lors de cet échange hebdomadaire, il demandait également aux différents chefs de services présents de rendre compte de ce qui avait été fait pour faciliter le travail de l'EMOPT. Des instructions très claires étaient ainsi données ; quant à savoir ce qu'il en advenait au sein de ces services, je ne saurais répondre.

En ce qui concerne, ensuite, les obstacles à la lutte contre la radicalisation, ils sont encore nombreux. Le premier d'entre eux fait l'objet d'une des questions que vous m'avez posées par écrit, monsieur le président : il s'agit des notes blanches et de notre capacité à partager avec l'autorité judiciaire des informations relevant du secret défense ou pouvant mettre en danger le travail des policiers et les sources de renseignement, notamment dans le cadre de l'application du contradictoire. C'est pour moi un élément majeur.

Nous nous heurtons à une autre difficulté avec les malades mentaux. Aujourd'hui, dans des proportions de plus en plus importantes, les attaques terroristes – certains parlent d'attaques terroristes low cost mais il s'agit malgré tout d'attaques terroristes – sont le fait d'individus perturbés psychologiquement, soit qu'ils aient des antécédents psychiatriques, soient qu'ils présentent des signes manifestes de troubles mentaux. Quant à savoir si leur passage à l'acte a été motivé par leur adhésion à l'islam ou par leur maladie, j'aurais tendance pour ma part à opter pour la seconde cause, considérant que l'islam n'est qu'une manière pour eux d'habiller leur acte, en résonance avec l'actualité, ce qui est un symptôme bien identifié chez certains individus souffrant de troubles mentaux. On pourrait ici multiplier les hypothèses, mais je retiendrai particulièrement celle de Tobie Nathan sur la quête d'identité de ceux qu'il appelle les « âmes errantes ».

Quoi qu'il en soit et très concrètement, il nous est difficile aujourd'hui d'avoir accès aux antécédents psychiatriques de ces individus car, s'il existe bien un décret qui permet désormais aux préfets d'accéder au fichier Hopsy, à ma connaissance il n'est pour l'instant pas encore mis en œuvre. Si, localement, nous avons développé avec l'agence régionale de santé (ARS) des relations suffisamment bonnes pour que nous puissions obtenir les informations dont nous avons besoin, cela n'empêche pas que certaines personnes fragiles psychologiquement ne sont pas signalées à nos services. Pour parler clair, le manque de fluidité dans les échanges entre la communauté médicale, qui manifeste de grandes réticences, et les préfets, est une faiblesse majeure de notre dispositif de détection de la radicalisation.

Le troisième obstacle enfin à notre action, c'est le droit du travail. Nous avons – et c'est tant mieux – un droit du travail très protecteur, qui nous laisse néanmoins très dépourvus face à des individus radicalisés et potentiellement violents. Autant l'on dispose de moyens de pression lorsqu'ils exercent des professions réglementées – retrait d'agrément ou d'habilitation –, autant nous avons peu de moyens d'action à leur encontre dans les autres cas, et encore moins s'il s'agit de salariés protégés, ce qui arrive de temps en temps.

Il faudrait donc envisager, à l'instar de ce qu'a fait la loi Savary dans le domaine des transports, d'inclure dans le droit du travail des dispositions permettant, le cas échéant, sous certaines conditions, et assortie des possibilités de recours qui s'imposent, y compris en référé, une rupture du contrat de travail. C'est déjà possible, au-delà du domaine des transports, pour les policiers, pour les fonctionnaires et, depuis la création du Service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS), pour les professions sensibles, notamment dans le cadre de l'organisation de grands événements, mais il faudrait sans doute réfléchir à élargir le champ de ces dispositions au secteur associatif et aux entreprises, en particulier aux grandes entreprises stratégiques.

Malgré ces difficultés juridiques que vous m'avez demandé de signaler, il faut cependant reconnaître que d'énormes progrès ont été réalisés ces dernières années, principalement à l'Éducation nationale, où la mobilisation a été exemplaire, mais également – et je ne dis pas cela parce que je m'adresse à des élus, dont une partie sont des élus locaux – en matière d'échanges d'informations avec les maires et les polices municipales, grâce à des dispositifs qui se sont révélés extrêmement utiles. Les Bouches-du-Rhône sont d'ailleurs en pointe sur ce sujet, puisque nous disposons de seize cellules municipales d'échanges sur la radicalisation, qui fonctionnent plus ou moins bien, mais qui fonctionnent.

Il faut enfin souligner, au titre des progrès réalisés, la montée en puissance et en qualité du renseignement pénitentiaire. En la matière, des changements notables sont intervenus, puisque le renseignement pénitentiaire peut désormais s'intéresser aux surveillants aussi bien qu'aux prévenus et aux détenus, ce qui n'était pas le cas auparavant. Nous y sommes particulièrement sensibles dans mon département, où mon prédécesseur a dû gérer, il y a quelques années, le cas de gardiens de prison radicalisés au sein de la prison des Baumettes.

Notre rapport contenait deux préconisations. La première, au sujet des notes blanches, invitait à réfléchir – sans aller jusqu'à évoquer l'idée trop audacieuse pour les magistrats d'un contradictoire « asymétrique » – à une adaptation des procédures qui existent devant la section du Conseil d'État chargée du contentieux du renseignement et habilitée secret défense. La seconde consistait à permettre le licenciement d'un salarié protégé radicalisé, sans autorisation préalable d'un inspecteur du travail.

Au vu de votre double expérience, en administration centrale et territoriale, si vous aviez tout pouvoir pour améliorer le dispositif de la lutte antiterroriste, modifieriez-vous son dimensionnement, son organisation ou son cadre juridique ?

Spontanément, j'aurais envie de vous répondre que c'est de la technologique que peuvent naître des avancées, quand bien même il s'agit d'un vœu pieu. Un croisement élargi des fichiers de renseignement mais également de tous les fichiers comportant des informations sur l'identité, l'état civil ou l'activité – je pense notamment aux données de Pôle emploi –, nous permettrait, d'une part, de recueillir très rapidement des renseignements sur des individus susceptibles de nous inquiéter, et, d'autre part, de détecter des failles pouvant être des moyens de pression, par exemple en cas de fraude aux prestations sociales, aux allocations familiales ou aux diverses aides parentales. Pour le dire autrement, une approche plus décomplexée en matière de croisement de fichiers et, d'une manière plus générale, un recours accru aux « nouvelles technologies » qui ne sont plus nouvelles depuis longtemps, nous permettraient d'être un plus efficaces. En effet, les moyens techniques destinés notamment aux écoutes, sont accordés en province avec parcimonie, et le renseignement territorial manque souvent de moyens d'écoute, car il est parfois difficile d'obtenir l'autorisation de Paris de pouvoir « brancher » certains individus. Il n'est pas jusqu'à la police judiciaire qui tire parfois la langue pour obtenir des balises ou des drones, sans parler des IMSI catchers.

Au-delà de ces sujets techniques, qui sont fondamentaux, on peut aussi envisager des améliorations juridiques. Je veux insister ici sur le fait qu'il est essentiel de faciliter le suivi et les sanctions judiciaires, à tout le moins éviter des annulations de sanctions administratives par la justice, grâce à un échange d'informations plus poussé et plus systématique, afin que le juge se prononce en toute connaissance de cause.

Quant aux effectifs, ce n'est pas pour moi un sujet majeur. Le nettoyage et la mise à jour du FSPRT, l'introduction d'une cotation des risques, la répartition assez harmonieuse, en tout cas dans les Bouches-du-Rhône, entre ce qui relève du suivi social et ce qui relève du suivi policier – lesquels se conjuguent parfois –, le travail des cellules d'accompagnement des familles qui ciblent en priorité les signaux faibles, c'est-à-dire des jeunes qui commencent à se radicaliser surtout par provocation et qui sont encore récupérables, pourvu qu'on mène avec eux, dans le cadre associatif et social, un travail pertinent, nous permettent déjà de balayer large. On peut évidemment toujours rêver d'avoir toujours plus d'effectifs pour exercer une surveillance sans relâche, mais les individus de niveau 1, c'est-à-dire les plus inquiétants, sont relativement peu nombreux et suivis, me semble-t-il, de manière relativement efficace, même si on ne peut jamais jurer que personne ne passera au travers des mailles du filet.

Cela m'amène à évoquer la taqiya, c'est-à-dire la dissimulation. Jusqu'à ces derniers mois, j'étais le premier à penser qu'il s'agissait uniquement d'un concept avec lesquels les universitaires se faisaient plaisir et que, dans la réalité, les individus radicalisés avaient plutôt tendance à l'afficher, ou du moins qu'ils étaient faciles à détecter.

Je modèrerais mon jugement aujourd'hui, car les remontées du terrain tendent à montrer que les indicateurs de la radicalisation ont été parfaitement intégrés par les plus jeunes, lycéens ou étudiants, qui savent adapter leur comportement en conséquence pour échapper à notre vigilance. Cette pratique de la dissimulation chez les plus jeunes doit retenir toute notre attention.

Que pensez-vous de la proposition issue d'une précédente commission d'enquête et qui vise à partager les attributions de la direction du renseignement de la préfecture de police entre la direction générale de la sécurité intérieure et le Service central du renseignement territorial ? Cela vous paraît-il approprié ?

Je ne veux pas avoir l'air d'éluder votre question, d'autant que nous sommes à huis clos, mais, très honnêtement, je maîtrise mal le fonctionnement et l'organisation interne de la préfecture de police de Paris, dont vous avez bien compris qu'elle est très différente de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, beaucoup plus importante et obéissant à une tout autre logique.

En revanche, je considère que tout ce qui peut renforcer le rôle de chef de file de la DGSI dans la surveillance des profils à risque élevé doit être favorisé et mis en œuvre. Savoir ensuite où se situe la ligne de partage entre les missions devant être transférées à la DGSI et celles demeurant du ressort de la DRPP me paraît relever du bon sens : ce qui, ailleurs, relève du renseignement territorial, pourrait être maintenu dans les attributions de la DRPP, tandis que ce qui relève de la sécurité intérieure serait pris en charge par la DGSI. Je peux difficilement être plus précis sur cette question.

Vous avez évoqué les problèmes psychologiques dont souffraient un certain nombre d'individus, ce qui est le cas des derniers auteurs d'attentat. Pour avoir vu agir des imams radicalisés dans certaines mosquées de ma circonscription, je pense comme vous que nous somme dans ces cas-là face à du terrorisme. Ces imams parviennent en effet à stabiliser et à rendre inoffensifs en apparence des jeunes qui perturbaient l'espace public depuis des années et face auxquels toutes les institutions avaient échoué. En réalité, ces jeunes, perturbés psychologiquement et à la personnalité complètement déstructurée, sont des proies aisément manipulables, qui peuvent ensuite passer à l'acte n'importe quand. Quelle surveillance peut-on exercer sur ces personnes qui ne présentent pas nécessairement tous les attributs de la radicalisation mais sont néanmoins liés à des réseaux dangereux ?

Savoir appréhender ce type de troubles mentaux est aujourd'hui l'une de nos priorités. Si notre pays pratique l'hospitalisation sous contrainte, il a renoncé, sauf dans des cas extrêmement graves, à l'enfermement psychiatrique de longue durée – sans qu'il soit de ma compétence de me prononcer sur ce choix. Dès lors, certains individus vont voir leur état se stabiliser dans le cadre d'une hospitalisation, et le médecin considérera qu'ils peuvent être rendus à la vie commune avec, généralement, une injonction de soins. Force est malheureusement de constater qu'il n'y a pas grand monde dehors pour s'assurer que cette injonction de soins est respectée.

« Demande à un fou s'il est fou et tu verras c' qu'il t' répond », chante Orelsan. Ces malades peuvent donc décider d'arrêter leur traitement et connaître un épisode de décompensation qui peut les conduire à passer à l'acte.

Face à cela, je préconise que l'on inspire d'abord de ce qui se fait dans les autres pays, car la France n'est pas le seul pays confronté à ce problème, et il existe peut-être aux États-Unis, en Italie, aux Pays-Bas ou en Allemagne, des solutions qui fonctionnent.

Il faut ensuite trouver un moyen de s'assurer que les injonctions de soins sont respectées. Il existe en la matière quelques dispositifs prometteurs, dont un que je suis en train d'expérimenter dans les Bouches-du-Rhône. Il s'agit du système des familles accompagnantes, mis en place par une structure qui émane de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) et qui organise l'hébergement de ces malades dans des unités d'habitation où ils sont accompagnés par des personnes qui assurent la logistique et veillent à ce qu'ils prennent leur traitement. J'ignore si ce dispositif pourrait être mis en œuvre à grande échelle, mais, si l'on ne veut pas enfermer les fous – ce qui n'est pas la tendance du moment et ne résoudrait d'ailleurs pas grand chose –, il me semble que c'est une piste intéressante à explorer car, à partir du moment où l'état de ces individus se stabilise grâce au traitement, ils ne posent plus de problème.

Les services de renseignement sont-ils informés des personnes qui font l'objet d'un suivi psychiatrique ?

Oui. Nous obtenons des informations grâce à nos échanges avec l'ARS, qui ne nous informe pas spécifiquement sur la pathologie de l'individu, mais sur le fait qu'il manifeste des fragilités psychologiques ou qu'il bénéficie d'un suivi.

Vous nous avez indiqué avoir sous votre autorité huit mille agents. Certains d'entre eux ont-ils fait l'objet d'un signalement pour radicalisation et, si oui, combien et dans quelles circonstances ? Y-a-t-il eu une accélération depuis l'attentat à la préfecture de police ? Enfin, quelles ont été, le cas échéant, les procédures mises en œuvre ?

S'agissant de la préfecture de police elle-même, petite structure d'une soixantaine d'agents, il n'y a pas eu heureusement d'individus manifestant des signes de radicalisation et repérés comme tels. Il faut rappeler que, à la préfecture de police, la quasi-totalité des agents est habilitée secret défense et fait donc fait l'objet d'une enquête d'habilitation extrêmement poussée. Par ailleurs, l'avantage d'une petite structure comme celle-là, c'est que tout le monde se connaît et qu'il est donc rapide d'y repérer un agent susceptible de s'être radicalisé – je pourrai d'ailleurs évoquer ultérieurement les efforts faits en matière de sensibilisation et d'éducation des forces de sécurité.

S'agissant des autres unités, avant l'attaque du 3 octobre à la préfecture de police de Paris, nous avions déjà deux policiers inscrits au FSPRT. Ces deux individus sont donc inscrits au FSPRT et suivis par le groupe d'évaluation départemental. Pour le gardien de la paix, l'évaluation se poursuit.

C'est le renseignement territorial, sachant que, puisque c'est un gardien de la paix de la DDSP, il a été signalé au groupe d'évaluation central (GEC) qui coordonne désormais l'ensemble des investigations, probablement – si j'ai bien compris la philosophie du dispositif, dont je n'ai pas à connaître – en confiant à un service du renseignement territorial extérieur ou à des policiers extérieurs, la surveillance de cet individu.

Après le 3 octobre, il est intéressant de noter que cinq de nos policiers ont fait l'objet d'un signalement. Deux d'entre eux appartiennent à la DDSP. Leur cas n'a pas été transmis au GEC car nos évaluations tendent à démontrer que leur radicalisation n'est pas forcément avérée.

Pour résumer, nous avons donc deux policiers qui étaient inscrits au FSPRT avant le 3 octobre et sont suivis par le GEC, et cinq policiers qui nous ont été signalés après l'attentat, dont deux sont qui suivis par le GEC mais dont aucun, à ce stade, n'est inscrit au FSPRT.

Avez-vous reçu, depuis le 3 octobre, des instructions pour resserrer les procédures de signalement, établir des référentiels de sensibilisation à la radicalisation ou développer de nouveaux outils de formation ?

Immédiatement après l'attentat, il nous a été demandé par le ministre de convoquer un GED exceptionnel, passant en revue l'ensemble des agents de services publics inscrits au FSPRT. Nous l'avions fait d'ailleurs d'initiative, trois semaines auparavant, mais l'avons refait, ce qui a permis, d'actualiser nos données. J'ai personnellement demandé à l'ensemble des chefs de service de me faire remonter tous les signalements qui pourraient émerger compte tenu du traumatisme de l'attentat, quand bien même ils ne concerneraient que des signaux faibles. De fait, les individus dont je viens de vous parler n'émettent que des signaux faibles, ce qui n'exclut évidemment pas la plus grande vigilance.

L'attentat a donc eu pour conséquence immédiate ces signalements, chacun ayant hélas pris conscience des risques. Il en a été de même dans l'administration pénitentiaire, puisque des gardiens de prison qui avaient déjà attiré l'attention de leur direction mais ne nous avez jamais été signalés ont immédiatement fait l'objet d'un signalement.

Quant à la sensibilisation, hélas ou heureusement, elle est déjà très forte parmi les personnels de police. Il existe un dispositif que nous avons mis en place il y a déjà plusieurs mois, et j'ai la faiblesse de penser qu'aucun policier ou gendarme ne peut dire qu'il n'est informé ni des indicateurs de radicalisation ni de la menace diffuse, puisqu'une menace diffuse pèse sur l'ensemble des activités de ce pays, qu'elles soient privées ou publiques, et aucune profession n'y échappe.

Avez-vous des éléments chiffrés concernant les personnels de l'administration qui concourent à la protection de nos concitoyens, les employés de la sécurité privée qui occupent des emplois spécifiques, notamment à l'aéroport de Marseille-Marignane ou travaillent dans les transports ? Les emplois sensibles font-ils l'objet d'un suivi particulier ?

Bien sûr. Dans le cadre du FSPRT, sont pris en compte des facteurs aggravants, qui tiennent à la nature de certaines professions, celles notamment qui impliquent la manipulation d'armes ou un contact avec des publics sensibles, comme les enfants – c'est le cas à l'Éducation nationale ou dans la fonction publique hospitalière.

Pour la fonction publique de l'État – j'y inclus la police – et la fonction publique hospitalière, nous avons aujourd'hui dix-neuf personnes inscrites au FSPRT : treize qui l'étaient avant l'attentat du 3 octobre, six qui l'ont été depuis.

Curieusement, il n'y a personne qui travaille dans les transports. J'ai cependant très vite sollicité notamment la Régie des transports métropolitains (RTM) et Kéolis, qui sont donc les deux principaux opérateurs de transport du département, pour mettre en œuvre le dispositif de criblage préventif du SNEAS.

Il m'arrive régulièrement de prendre le bateau à Marseille avec un véhicule, et je constate que l'on peut embarquer sur un ferry transportant deux mille personnes avec un coffre chargé d'explosifs, car les contrôles sont plus que sommaires. C'est assez inquiétant.

C'est un problème commun à tous les ports de France et de Navarre, et vous avez tout à fait raison : il existe des failles de sécurité pour les véhicules. Cela étant, d'énormes progrès ont été accomplis en ce qui concerne le contrôle des passagers, puisque nous pouvons désormais croiser avec le FSPRT la liste des passagers et des équipages des ferries qui font la liaison avec la Corse, mais aussi avec le Maghreb, ainsi que les listes des croisiéristes, puisque presque deux millions de croisiéristes, notamment américains, font escale chaque année à Marseille, qui est en train de dépasser Gênes en termes de fréquentation touristique. Chaque hit – ou concordance – est immédiatement signalé – et ce, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept – à la préfecture maritime et à la gendarmerie maritime, ce qui peut justifier l'embarquement, à l'instar des sky marshals embarqués dans les avions, d'équipes de protection des navires à passagers (EPNAP), composées en général d'un gendarme maritime et d'un fusilier marin.

Je signale d'ailleurs, ce qui n'est pas nécessairement étonnant compte tenu du nombre de passagers maritimes qui transitent par Marseille, que nous tombons régulièrement sur des hits, pas nécessairement avec le FSPRT, mais par exemple avec le FPR, ce qui est également utile.

La séance est levée à 16 heures 55.

Membres présents ou excusés

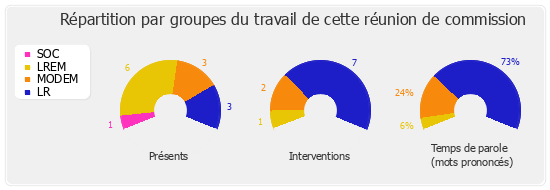

Présents. - M. Florent Boudié, M. Éric Ciotti, M. Éric Diard, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Isabelle Florennes, Mme Séverine Gipson, Mme Marie Guévenoux, M. Guillaume Larrivé, Mme George Pau-Langevin, M. François Pupponi, M. Stéphane Trompille, Mme Laurence Vichnievsky, M. Guillaume Vuilletet