Mission d'information sur la résilience nationale

Réunion du mardi 14 septembre 2021 à 14h30

Résumé de la réunion

La réunion

MISSION D'INFORMATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS SUR LA RÉSILIENCE NATIONALE

Mardi 14 septembre 2021

La séance est ouverte à quatorze heures trente.

(Présidence de M. Alexandre Freschi, président de la mission d'information)

Nous avons le plaisir d'accueillir M. Gurvan Le Bras, directeur adjoint du Centre d'analyse, de prévision et de stratégie (CAPS, ministère de l'Europe et des affaires étrangères). En juillet dernier, nous avons entendu la direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère des armées et le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN).

Il nous fallait compléter ce tour d'horizon en recueillant les analyses du CAPS, organisme de recherche dépendant du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Monsieur Le Bras, nous serons heureux de vous entendre sur la place prise par le concept de résilience dans la réflexion stratégique et diplomatique, sur les principaux risques et menaces auxquels la France est exposée, ainsi que sur ses capacités de résistance et de réponse.

Nous souhaitons égalemnt bénéficier de l'éclairage du CAPS sur l'organisation de la résilience dans d'autres pays, proches ou moins proches, et sur les enseignements que la France pourrait en tirer.

Je vous remercie d'inviter le CAPS et, à travers lui, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères.

Le Centre d'analyse, de prévision et de stratégie, créé en 1973, est un service du quai d'Orsay directement rattaché au ministre. Composé d'une quinzaine de chargés de missions, il a pour vocation de couvrir l'ensemble des sujets d'intérêt pour le ministère. Selon les termes de Michel Jobert, qui avait présidé à la création du CAPS, la mission des équipes est de « dissiper le brouillard stratégique » par une analyse visant à mieux comprendre les grandes dynamiques et les rapports de force des relations internationales, par une prévision dans la mesure du possible et par l'établissement d'une stratégie via une contribution au cœur de métier du ministère : la production de recommandations et d'options politiques aussi informées que possible pour nos autorités politiques.

Pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, l'apport du CAPS pourra être de restituer l'évolution des débats internationaux. Mon intervention portera notamment sur la manière dont le terme « résilience » s'est imposé plus ou moins récemment comme une modalité d'action nécessaire, mais aussi relativement floue et sans doute insuffisante.

Je précise que le point de vue du CAPS n'est pas celui du ministère, mais de l'un de ses services qui aborde un angle particulier du sujet.

Il n'existe pas d'acception unique et consensuelle à l'échelle internationale, ou même au sein du ministère, du terme « résilience ». A contrario, il existe plutôt une polysémie du terme selon les sujets et les enceintes dans lesquelles il est évoqué.

La mobilisation autour du mot d'ordre de la résilience est sans aucun doute nécessaire sur un certain nombre de sujets. Elle l'est notamment dans le contexte postpandémique, qui a mis en évidence les vulnérabilités liées aux interdépendances caractérisant le système international dans lequel la France s'insère. Parmi les exemples très concrets, je citerai ceux des principes actifs utilisés dans l'industrie pharmaceutique, des semi-conducteurs, mais aussi des migrations. Sur ces sujets, le terme s'impose comme légitime, car il met en évidence la nécessité d'utiliser l'arrière-plan « technique » de la définition de la résilience, à savoir la capacité de connexion en réseau, d'absorption des chocs, et in fine, de gestion des interdépendances.

Je daterais l'apparition du terme dans le débat international de politique étrangère à la crise financière de 2008. Il est apparu en effet que le système financier international est adapté à des chocs d'ampleur réduite ou localisés, mais n'est pas résistant – ou résilient – à un choc systémique. Pour ces raisons, le système financier international mérite sans doute une réforme. En ce sens, il est nécessaire d'aller plus loin que la notion de résilience dans l'analyse, le discours et la conception des politiques étrangères ou l'action de l'État à l'étranger.

À partir de ce premier usage lié à l'analyse de l'ordre international, nous avons assisté à une extension assez forte vers d'autres contextes que celui de l'action en réseau. Le terme a été rapidement utilisé dans des propositions de politiques étrangères plus larges. Son usage s'est éloigné des définitions initiales hors du champ de la diplomatie, et on a souvent le sentiment de l'utiliser comme un « plus petit dénominateur commun ». Récemment, il a servi de support aux travaux de la boussole stratégique du service européen pour l'action extérieure (SEAE), de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur le thème Strengthening economic resilience following the COVID-19 crisis, mais également de la Commission européenne, via ses programmes de coopération axée sur la résilience.

Les discussions avec les différents partenaires montrent que chacun place la résilience sur un terrain différent : construction d'institutions démocratiques, questions cyber, etc. La question est moins de savoir si l'un de ces champs est plus ou moins légitime pour y parler de résilience, que de constater l'absence d'unité sur la définition du mot.

Pour comprendre comment l'acception traditionnelle du terme a évolué pour occuper un champ plus large de la réflexion stratégique dans les institutions européennes et internationales, nous devons traiter de l'évaluation des menaces. La résilience doit être définie comme une réponse de sociétés ou d'États soumis à des ruptures ou à des chocs, en partant de l'idée qu'ils le sont davantage qu'auparavant, et que nos protections, notre assurance et notre dissuasion sont moins efficaces et font à présent l'objet d'attaques plus systématiques.

La « brutalisation » du monde est en partie vraie, mais d'autres paramètres doivent faire partie de l'équation : la capacité d'action, qui renvoie à l'autonomie stratégique et à la souveraineté européenne, et les doutes sur notre capacité à prendre en charge la sécurité et la stabilité dans notre environnement stratégique. À ce titre, le retrait d'Afghanistan, qui clôt un cycle de vingt ans de guerre contre le terrorisme, ouvre un débat sur les modalités de l'action internationale et sur la capacité non pas tant à faire la guerre qu'à faire la paix. Le sujet n'est plus la résilience, mais la capacité à projeter de la stabilité et, ce faisant, à éloigner la menace d'une instabilité ou d'un choc.

Je vois qu'il est temps de conclure. Il faut dépasser une approche uniquement dirigée sur l'évaluation et la lutte contre les menaces, et sans doute être plus proactif, penser en termes de réponses optimales dans la politique étrangère et les relations internationales. En effet, il est plus difficile de mobiliser des moyens face à une menace hypothétique que face à une menace avérée. À titre d'exemple, les mesures et ressources pour faire face à la menace dans le Sahel de 2007 étaient sans commune mesure avec les moyens mis en œuvre six ans après pour répondre à la menace djihadiste avérée. Pour autant, face à l'évidence de l'urgence, il a été plus facile de mobiliser ces moyens.

La question est donc celle du niveau d'ambition dans lequel on se place. Dans ce cadre, la résilience ne peut être l'unique manière d'aborder les questions de coopération internationale et de capacité à créer des structures et institutions qui organisent une réponse collective face aux chocs, préviennent les dérives de certains acteurs et mettent en place des règles visant à éviter ou contenir les ruptures et les chocs.

Vos propos très intéressants m'ont fait penser à une phrase de Saint-Augustin : « Si personne ne me demande ce qu'est le temps, je sais ce qu'il est ; et si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. » Il en est de même pour la résilience : nous avons tous le sentiment de savoir ce qu'elle est, mais nous rencontrons des difficultés à bien la définir.

S'agissant des menaces et des risques auxquels un pays peut être confronté, j'aimerais que vous complétiez votre propos sur leur évolution depuis 1973 et sur les prévisions du CAPS quant aux menaces à venir d'ici dix, vingt ou trente ans pour la France et l'Europe.

Par ailleurs, le CAPS conduit-il une réflexion sur l'effet cumulatif des menaces dans l'environnement stratégique actuel, notamment d'un point de vue historique ?

L'évaluation des menaces et risques dans dix, vingt ou trente ans est un travail très ambitieux qui demanderait un temps conséquent s'il était conduit au sein du ministère. Je ne peux donc qu'essayer de vous expliquer la vision du CAPS. La réponse serait sans doute différente si vous interrogiez d'autres services ou administrations de l'État.

Le président Pompidou avait demandé au ministre Michel Jobert de créer le CAPS à la lumière de deux événements justifiant de « dissiper le brouillard stratégique ». Le premier est la guerre israélo-arabe de 1967. Il s'agissait du premier événement ayant un impact sur les intérêts stratégiques de la France sans que celle-ci n'ait aucune part à son surgissement et guère de prises pour le prévenir. La « direction générale des affaires du monde » n'était plus dans la main des pays occidentaux.

Cette situation reste d'actualité. Le contexte géopolitique actuel est marqué par un désinvestissement des États-Unis dans un certain nombre d'enjeux et de garanties de sécurité qu'ils avaient jusqu'alors assuré de façon à maintenir l'adhésion de leurs alliés au système international. En réponse, des puissances moyennes, elles-mêmes à la recherche de garanties, – éventuellement offensives – se sont engouffrées dans ce vide stratégique pour essayer de conquérir un certain nombre de positions.

Le second évènement est la montée en puissance de la Chine, qui entend tirer parti de cette recomposition stratégique et déployer un programme à long terme d'hégémonie mondiale, ou du moins de prééminence, et jouer le rôle de superpuissance aux côtés des États‑Unis.

Dans ce contexte, les stabilités ne sont plus si évidentes et les chocs s'affirment plus nettement à l'encontre des pays occidentaux. Le ministre Jean-Yves Le Drian le résume dans sa formule de « brutalisation des relations internationales » : ce qui était exclu de la conduite des relations entre les États et au sein des institutions internationales en termes d'usages et de registre d'actions est désormais rendu possible et acceptable par l'absence de sanctions, l'affaiblissement de la règle collective et la remise en cause de l'exemplarité des autres. Ainsi, l'idéal type n'aura duré que le temps de la pacification des relations internationales à la fin de la Guerre froide.

Nous sommes par conséquent face à un monde plus incertain et plus brutal.

Le registre de la brutalité n'est pas le seul pertinent pour décrire les relations internationales. Toutefois, l'un des biais de la notion de résilience est de nous amener rapidement sur le registre du choc et de la brutalité.

À l'avenir, il sera plus difficile de compter sur les « cordes de rappel » multilatérales et sur une capacité occidentale ou européenne d'influence et de dissuasion face à des dangers ou pressions qui s'exerceront sur nous, et qui seront de tous ordres, liés à des bouleversements globaux tels que le changement climatique, l'augmentation du risque pandémique, ou à des mouvements de populations.

Par effet de ciseau, les problèmes à résoudre sont de plus en plus nombreux, alors que la coopération pour limiter les effets des menaces est de moins en moins forte. L'exposition de notre pays et de notre continent à une forme de brutalité des relations internationales est donc probablement beaucoup plus élevée. Nous sommes désormais dans une logique d'effet cumulatif des menaces.

Au sein de l'État, le CAPS mène un travail interne d'alerte précoce. Il n'est pas le seul, certains services disposant de plus de moyens et de scientificité. Le CAPS oriente principalement son travail autour des « signaux noirs », événements dont la réalisation est peu probable, mais dont les conséquences seraient majeures pour les intérêts de la France. Il convient par conséquent de s'y préparer. Il s'agit d'étudier la possibilité de réalisation de scénarios inexplorés et face auxquels nous nous trouverions dans une situation d'impréparation par une conjonction de facteurs défavorables qui aboutirait à une mise en cause directe de nos intérêts. Dans ce cas, nous serions amenés à gérer dans l'urgence une situation non anticipée.

La logique qui prévaut est la planification : le CAPS effectue des exercices d'alerte précoce tous les six mois. Un exercice est considéré comme réussi, non pas lorsque la catastrophe s'est réalisée, mais lorsqu'il a suscité un travail de préparation par les services du quai d'Orsay ou autres.

En synthèse, les constatations du CAPS doivent servir à la préparation d'une politique visant à prévenir, à s'adapter et à convaincre. Lorsque l'on se place dans le registre de la résilience, la capacité à convaincre est aussi importante que la capacité à identifier des vulnérabilités ou des faiblesses : convaincre que l'on se trouve face à une nécessité absolue d'engager des coûts spécifiques sur telle ou telle menace. Plus largement, il est important de faire partager notre vision du monde à nos partenaires, et notre perception des risques et des bénéfices.

Nos travaux ont débuté avant l'été et nous avons eu l'occasion d'auditionner le SGDSN et la DGRIS, ainsi que des chercheurs. Grâce à l'audition du CAPS, nous disposerons d'une vision interministérielle plus complète.

Quel est l'impact de la notion de résilience dans les relations internationales ? Plus globalement, quel est le lien entre puissance et résilience ? Mon sentiment est que l'on ne peut être fort à l'international que lorsqu'on l'est chez soi, surtout dans une démocratie. Nous constatons d'ailleurs les conséquences majeures que peuvent avoir les séquences électorales sur les décisions internationales. Cela a été récemment le cas en Afghanistan, mais aussi dans notre pays.

Un effet ciseau nous inquiète : le contexte de brutalisation du monde – un monde de « carnivores », selon le CAPS, avec moins de régulation internationale et l'apparition de nouvelles stratégies hybrides – et le sentiment que la société est de moins en moins résiliente, car de plus en plus exposée à des flux et à la technologie. Cela a été mis en évidence par la crise sanitaire et lors de récents incidents technologiques : une panne des services d'urgence durant quelques heures peut avoir des conséquences importantes. Par ailleurs, la population dispose d'une force morale peut-être moins importante que précédemment.

Bref, cet effet ciseau entre un nombre croissant de menaces et une société moins résiliente nous inquiète.

Je m'interroge également sur la façon dont notre résilience nationale influe sur les relations internationales. Dans une approche clausewitzienne de confrontation des volontés, un adversaire stratégique pourrait utiliser une faible résilience pour nous contraindre en exploitant d'éventuelles faiblesses. Un manque de résilience ne peut-il pas constituer une véritable faiblesse à l'international ?

A contrario, la puissance peut-elle nous exonérer d'être résilients ? En effet, au travers de la puissance, on continue d'assurer le commerce international et on peut agir sur des tiers qui nous menaceraient.

Vous avez brièvement évoqué le lien entre résilience et dissuasion. Cette dernière est la clé de voûte de notre défense depuis soixante ans. N'est-ce pas la raison pour laquelle notre culture de défense s'interroge peu sur les questions de résilience ? D'autres pays ne disposant pas de force de dissuasion, par exemple les pays nordiques, ont peut-être pris plus au sérieux les menaces pesant sur leurs territoires.

Ces questionnements sont à la lisière de problématiques intérieures et extérieures, et donc à la limite de l'expertise que je peux apporter.

L'impact de la notion de résilience à l'échelle internationale renvoie à la question du niveau d'ambition. Dans la période post-covid-19 qui s'ouvre, si l'on se limite à essayer d'organiser la résilience – constater les points de vulnérabilités et essayer d'y remédier –, cela signifie que l'on ne se prépare pas à prévenir un choc futur. On ne part pas du principe qu'une intelligence collective permettrait d'anticiper : on reste simplement dans le registre de la résistance et de l'adaptation au choc.

Cet enjeu est très présent dans de nombreuses discussions avec les institutions européennes, où la résilience est souvent, je l'ai dit, le plus petit dénominateur commun. Lorsqu'on parle de résilience, on ne parle pas d'économie stratégique, de souveraineté européenne ou de définition des priorités politiques. La résilience peut aussi faire obstacle à une hiérarchisation des menaces qui pèsent sur l'Europe.

La résilience est très présente dans l' Integrity Review, le document stratégique de l'autorité britannique destiné à préparer son positionnement sur la scène internationale dans l'après-Brexit. À la lecture du document, il est difficile d'évaluer le degré d'ambition se dégageant de cette vision pour la réorganisation du système mondial, y compris la place du Royaume-Uni dans le monde. Mon interprétation est que le document est extrêmement défensif. Sans vouloir m'attirer d'ennuis avec l'ambassadeur du Royaume-Uni, je crois que l'exercice est contraint par un arrière-plan très défensif dans lequel les liens avec l'Union européenne et les États-Unis sont remis en cause.

La résilience est une sorte de contrat social minimal à l'échelle internationale et un agenda très minimaliste pour les organisations internationales. Selon moi, cet outil ne permet pas de porter l'intégralité des ambitions que l'on peut avoir lorsque, comme la France, on essaie d'organiser le passage à une véritable souveraineté des Européens face aux différents défis à relever.

S'agissant de la puissance, nous pouvons citer des exemples d'État, qui se caractérisent par une capacité à conserver un contrat social très fort, à maintenir le cap d'une direction nationale autonome, alors qu'ils pèsent peu sur la scène internationale et sont soumis à de fortes contraintes extérieures. Mais, selon le triangle d'incompatibilité de Mundell, un pays démocratique ne peut pas à la fois maîtriser ses taux de change, disposer d'une autonomie monétaire et assurer la libre circulation des capitaux.

Nous avons également des exemples de pays extrêmement perméables à la pression extérieure, secoués par les chocs et les tensions, mais qui savent en faire une véritable force.

J'ignore où pourraient être placés les États-Unis après les événements du Capitole du 6 janvier 2021. De toute évidence, leur situation intérieure est caractérisée par une très forte déstabilisation des institutions démocratiques, et l'existence d'une menace sur ces institutions. Pour autant, l'un des traits du soft power américain depuis des décennies est sa capacité à transformer les sources d'agitation intérieure et les questionnements fondamentaux en influence à l'extérieur. Après l'affaire George Floyd, les mouvements citoyens et sociaux ayant organisé la contestation black lives matter ont fait florès dans d'autres pays du monde et suscité l'exemplarité.

Ainsi, il est possible d'être menacé dans sa cohésion nationale tout en conservant une influence extérieure.

S'agissant des pays nordiques, sans remettre en cause l'idée que ces pays sont fortement résilients, le débat se présente de manière assez différente lorsque l'on aborde avec eux leur perception de l'avenir de la garantie américaine de sécurité. Le chemin qui les mène de la résilience à l'indépendance ou à l'autonomie n'est pas encore évident. L'une des raisons pour lesquelles les pays européens ont intérêt, selon moi, à avoir un niveau d'ambition allant au-delà des questions de résilience, est la nécessité d'aller vers une autonomie. Nous devons être en mesure de réaliser notre propre évaluation, d'anticiper le choc et de décider nous-mêmes des moyens à mettre en œuvre pour y remédier.

Je vous rejoins sur le fait que l'exposition aux flux affaiblit la résilience de nos sociétés. Pour autant, l'une des principales raisons de la fortune du terme « résilience » dans les enceintes internationales est qu'il vient structurer l'analyse et les efforts réalisés pour lutter contre les menaces pesant sur les systèmes démocratiques – désinformation, ingérences démocratiques, cybercriminalité – dans le cadre plus large d'une sorte de compétition des modèles.

Cette compétition existe depuis longtemps, mais elle s'est structurée depuis la Guerre froide. Elle a de plus en plus recourt aux stratégies de nuisance. Le modèle n'est pas hybride, puisque nous ne sommes pas encore dans le registre guerrier, mais relève d'une modalité d'action allant plus loin que l'influence. Le sharp power – la nuisance – désigne la mobilisation par des États de moyens couverts, plutôt conventionnels, mais dans un objectif de pure nuisance et de « sape » du moral et des institutions.

Il est logique que ces entreprises tentent de s'appuyer sur les clivages ou failles de nos sociétés ouvertes et cherchent à en tirer parti ou à les exacerber. Cela ne signifie pas que nos sociétés soient devenues ipso facto plus fragiles ou moins résilientes. En réalité, elles le sont peut-être davantage, car confrontées à un environnement de plus en plus instable avec des menaces physiques individuelles ou collectives croissantes, des doutes et la confrontation à une hostilité assumée. Ces entreprises de nuisance sont exercées contre nous visiblement sans crainte de représailles. Nos dissuasions ne semblent plus aussi opérantes, en deçà de celle que vous rappeliez et qui reste importante. Pour autant, la dissuasion n'est pas uniquement nucléaire.

En cela, le diagnostic est sans doute plus nuancé.

Lorsque l'on parle de résilience, il faut d'abord penser à la structure de la menace. De votre point de vue, quel serait le sujet le plus inquiétant, celui qui nécessiterait le plus la résilience de la nation ?

Pour vous répondre, il conviendrait de mobiliser des services plus experts sur l'évaluation de la menace. Ils seraient en mesure de qualifier et de hiérarchiser précisément les différentes menaces – terroriste, cyber, désinformation, etc. – dirigées contre les systèmes démocratiques. En termes de menaces concrètes, l'ordonnancement se ferait plutôt parmi les exemples précités, du terrorisme à la déstabilisation de nos processus électoraux.

Selon moi, nous devrons veiller à notre capacité de réponse et de traitement de ces risques dans les dix ans à venir. Cela suppose de décliner une capacité d'action notamment extérieure sur plusieurs volets. Il s'agit d'un aspect important de l'évaluation de nos vulnérabilités dans des domaines allant de l'économie des chaînes de valeur à une menace hybride cyber ou terroriste. La plupart de ces menaces étant très fortement internationalisées, la réponse ne peut que l'être également. Résilience nationale, résilience européenne et résilience mondiale sont liées de façon nécessaire.

Notre capacité à répondre à ces différentes menaces et à les évaluer, notre capacité européenne de défense militaire et civile, notre capacité à projeter un agenda de sécurité dans son environnement stratégique, à organiser une architecture de sécurité en Europe – et probablement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord –, à pacifier les relations avec les grandes puissances émergentes, doit trouver sa place et ses modalités d'action avec les puissances globales, notamment la Chine et les États-Unis. Sans préjuger de la grande menace à laquelle il faudra veiller dans les dix prochaines années, les pistes qui peuvent nous apporter de la sécurité et de la stabilité sont clairement celles que je viens d'évoquer.

Je n'aurai pas l'imprudence d'affirmer que la période de focalisation sur la menace terroriste est derrière nous. Mais le fait est que le quotidien de la diplomatie, de l'observation des rapports de force et des pratiques internationales, est de constater qu'une part de notre sécurité se joue dans cette compétition internationale qui reprend.

Disposez-vous d'un aperçu global des stratégies de résilience des grands ensembles stratégiques au niveau mondial ? Si je prends l'exemple de la résilience cyber, nous savons l'importance du rôle de l'internet aussi bien dans nos démocraties que dans les régimes autoritaires. De grands compétiteurs stratégiques – Russie ou Chine – cherchent à développer des capacités autonomes pour isoler leur réseau internet du reste du monde. Ils le font certes pour la maîtrise de l'information, mais également pour être en mesure d'avoir un fonctionnement de société résilient par rapport à ce que pourraient leur imposer d'autres puissances.

Une des réflexions importantes que nous devons mener sur la résilience est de savoir si nous allons vers une résilience comme protection – identifier quand et comment nous devons nous isoler et revenir à un fonctionnement différent – ou une résilience comme modalité d'organisation d'un fonctionnement ouvert – continuer à faire fonctionner le réseau de manière pérenne alors même qu'un choc s'est produit à l'un de ses endroits.

À l'échelle internationale, un des enjeux est de distinguer ces deux options. Pendant la pandémie, les fermetures de frontières, la diplomatie des masques et la compétition sur le vaccin ont été des éléments profondément non-coopératifs. Chaque acteur se rend finalement compte qu'il est perdant, à un moment ou à un autre, dans sa tentative d'isolation du reste du monde.

Selon moi, la logique de résilience vise forcément à maintenir une société ou un réseau ouverts et à assurer les conditions de cette permanence.

Grosso modo, selon vous, le monde est en paix relative depuis une soixantaine d'années, parce que le commerce mondial a créé des interdépendances faisant que personne n'a d'intérêt à attaquer son voisin pour lui prendre ses richesses. Nous sommes dans un jeu coopératif nécessitant l'action de tous. Je vois toutefois en filigrane de vos propos qu'un excès de résilience pourrait être une menace pour la paix, dans le sens où il ne pousserait pas l'ensemble des acteurs mondiaux à un jeu coopératif. En définitive, rester dans des modèles ouverts est ce qui nous prémunirait le plus de la guerre.

Si certains partenaires sont dans une telle stratégie de résilience, il serait dangereux de rester naïfs en faisant la promotion d'un modèle ouvert. En cas de menace, nous pourrions nous retrouver dans l'incapacité de couper nos réseaux alors qu'ils seraient totalement protégés.

Vous avez raison, la réponse n'est pas aussi simple et des nuances sont à apporter. La France, comme puissance intégrée dans l'Union européenne et membre du Conseil de sécurité de l'ONU, a tout intérêt à conserver un système multilatéral efficient et ouvert, dont elle connaît les règles – ainsi que les excés –, et à le rendre efficace pour répondre à une nouvelle crise plutôt qu'à sortir totalement du jeu coopératif.

J'évoquais le système multilatéral, mais il faudrait aborder le système économique qui le sous-tend, à savoir le libre-échange. Il est la règle de base faisant que les acteurs ont intérêt à s'entendre. Des leçons sont néanmoins à tirer de la pandémie en termes de limites à poser au néolibéralisme. Ces limites signifient-elles qu'en cas de choc, chaque pays doit avoir une position de repli et s'isoler dans le cadre d'une stratégie de résilience nationale ? Selon moi, il est relativement illusoire de penser que les problèmes peuvent être résolus ainsi.

Effectivement, nous ne sortirons pas des interdépendances aussi aisément. Les conséquences pour la France seraient énormes en termes de technologie, d'approvisionnement en général et de coût pour les citoyens. Nous n'en sommes pas là, mais plutôt dans l'idée qu'il faut lutter contre la façon dont certains essaient d'exploiter les interdépendances pour en tirer un bénéfice stratégique ou politique.

Vous évoquiez la capacité à compter sur une sauvegarde à une échelle pertinente pour asseoir une forme d'autonomie à l'égard de ces chocs et tentatives de déstabilisation. Cela se produit plutôt au niveau européen dans le cadre d'un projet de puissance. Il s'agirait de définir une Europe contribuant à la détermination de règles internationales, imposant ses normes et ne subissant pas celles des autres, dans laquelle la résilience a forcément sa place sans être l'unique modalité d'action. Projet multilatéral et volonté politique de compter sur la vitalité des sociétés et de l'organisation collective vont de pair. Il se crée une forme de frontière entre l'idée de subir les vulnérabilités liées aux interdépendances, sans réagir, et l'idée que certaines mesures permettent de mieux se protéger face aux chocs.

La réunion se termine à quinze heures trente-cinq.

Membres présents ou excusés

Mission d'information sur la résilience nationale

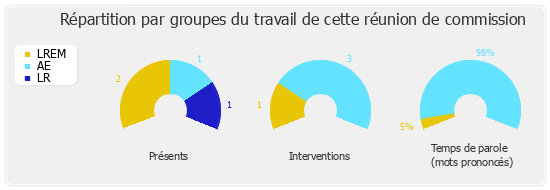

Présents. - M. Alexandre Freschi, M. Thomas Gassilloud, Mme Sereine Mauborgne, Mme Nathalie Porte

Excusés. - Mme Marine Brenier, Mme Blandine Brocard, M. Jean Lassalle