Mission d'information sur la gestion des évènements climatiques majeurs dans les zones littorales de l'hexagone et des outre-mer

Réunion du jeudi 1er février 2018 à 10h45

Résumé de la réunion

La réunion

L'audition débute à dix heures cinquante-cinq.

Pour cette seconde audition, ouverte à la presse, nous accueillons M. Jean-Marc Peres, directeur général adjoint en charge du pôle santé et environnement, et Mme Valérie Marchal, chargée des relations parlementaires de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ; M. Raymond Cointe, directeur général, M. Bernard Piquette, directeur des risques accidentels, et M Sébastien Farin, directeur de la communication, de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS).

Madame, messieurs, nous souhaitons que vous nous présentiez les missions de l'IRSN et de l'INERIS en matière de prévention des risques face à la survenance d'événements climatiques majeurs, et que vous répondiez aux questions suivantes.

Quelles conséquences le changement climatique est-t-il susceptible d'induire sur les risques qui entrent dans le périmètre d'expertise de l'INERIS ? Quels sont les principaux risques identifiés sur le territoire français ?

Quelles sont les conséquences que le changement climatique est susceptible d'induire en matière de sûreté nucléaire ? Quels sont les principaux risques identifiés par l'IRSN sur le territoire français ?

Avez-vous participé à l'élaboration de plans de prévention en métropole ou outre-mer ? Des mesures de prévention ont-elles été mises en place par les pouvoirs publics ?

Quelles seront à l'avenir les orientations prioritaires de vos travaux pour identifier les zones vulnérables face aux événements climatiques majeurs ?

Enfin, quelles recommandations peut-on tirer de ces connaissances pour les décennies à venir, notamment en matière de prévention des risques ?

Mesdames et messieurs les députés, je vous remercie de nous accueillir aujourd'hui et vous prie de bien vouloir excuser l'absence de M. Jean-Christophe Niel, directeur général de notre institut, absent pour raisons de santé.

Je vais commencer par vous présenter les missions de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), en précisant d'emblée que les risques liés aux événements climatiques ne font, a priori, pas vraiment partie de notre coeur de métier. Néanmoins, nous abordons ce domaine à travers deux aspects. D'une part, nous conduisons des instructions de sûreté sur les installations nouvelles et anciennes, en particulier sur le parc nucléaire ; à ce titre, les éléments de sûreté des centrales nucléaires situées en bord de mer font l'objet d'un examen décennal portant sur les dispositifs organisationnels et fonctionnels, mais aussi sur les éléments structurels. D'autre part, nous abordons un certain nombre d'éléments de recherche un peu plus spécifiques portant sur l'évaluation de l'aléa relatif aux sites concernés. C'est sur ces deux aspects que se concentre la mission d'expertise de l'IRSN, orientée sur la problématique du risque que sont susceptibles de présenter les rayonnements à la suite d'un accident consécutif à un événement interne ou externe – pouvant, dans ce dernier cas, être lié à un risque naturel.

Dans ce cadre, nous conduisons également l'examen de certains textes réglementaires ou para-réglementaires qui peuvent accompagner la mise en oeuvre des rapports de sûreté que doivent fournir les exploitants. Nous appuyons les autorités dans ce domaine, en particulier l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

L'institut intervient au titre de son expertise technique sur l'ensemble de son champ de compétences mais aussi dans le domaine de la gestion des situations de crise, tant en matière de prévention que dans la gestion des situations d'urgence : il contribue d'une part à la mise en place des principes de gestion et de surveillance, d'autre part à la vérification des performances des dispositifs de gestion de crise, par la participation à des exercices. Enfin, il participe, en particulier à proximité des installations, à la surveillance du territoire en matière radiologique, atmosphérique et hydrologique.

Pour exercer toutes ces missions, nous sommes amenés à prendre en compte les risques climatiques, notamment le risque d'inondation, celui de températures extrêmes – chaudes ou froides – et celui de tempête ou de précipitations – pluie ou neige –, qui constituent des éléments majeurs pour les instructions de sûreté que l'IRSN conduit. Ces instructions sont revues tous les dix ans, en fonction de l'expérience et de l'évolution des connaissances, mais aussi de certains événements qui peuvent justifier, en plus des examens de sûreté décennaux, des examens spécifiques sur certains sites et la mise en place de dispositifs nouveaux ou supplémentaires.

Mesdames et messieurs les députés, les missions de l'INERIS sont assez proches de celles de l'IRSN, à ceci près qu'elles portent sur les risques technologiques au sens large : les risques industriels, mais aussi ce que nous appelons les risques chroniques, c'est-à-dire ceux que les activités humaines peuvent faire peser sur la santé et l'environnement – à l'exclusion des risques nucléaires et relatifs à la radioprotection, traités par nos collègues de l'IRSN.

Comme l'IRSN, notre coeur de métier n'est pas vraiment le risque climatique, ni même le risque naturel, mais bien le risque technologique : historiquement, notre mission a consisté essentiellement à accompagner notre ministère de tutelle, le ministère de la transition écologique et solidaire – en particulier la direction générale de la prévention des risques (DGPR) –, sur le volet « prévention » des risques technologiques. À cet égard, les préoccupations de votre mission d'information ne sont apparues qu'assez récemment dans notre domaine d'activité.

En matière de risques naturels, nous n'intervenons pratiquement pas sur le volet « aléas », relatif à la connaissance des phénomènes qui peuvent survenir : notre compétence porte essentiellement sur le volet « vulnérabilité », consistant à essayer de prévoir quels accidents pourraient résulter d'aléas naturels. En réalité, les choses sont un peu plus compliquées que cela : sur un certain nombre de sujets techniques, qui ne me paraissent pas concerner votre mission, ce sont les mêmes compétences scientifiques qui se trouvent mobilisées, quel que soit l'aléa considéré – naturel ou technologique. Nous pouvons donc être conduits à intervenir, de façon marginale, sur certains risques naturels : je pense notamment aux cavités souterraines, puisque nous avons une compétence historique en matière géotechnique. Ainsi, nous intervenons au sujet des cavités anthropiques : l'INERIS étant l'héritier du Centre d'études et de recherches des charbonnages de France (CERCHAR), il a accumulé une compétence importante dans le domaine des mines, notamment en matière géotechnique, qu'il met évidemment à profit lorsqu'il s'agit d'étudier les risques d'effondrement de cavités naturelles.

En revanche, nous sommes concernés au premier chef par le volet « vulnérabilité », c'est-à-dire par l'impact des événements naturels en matière de risques technologiques : c'est ce que recouvre le risque « NaTech » (NAturel-TECHnologique), correspondant aux accidents technologiques déclenchés par un événement naturel.

Faute d'avoir une réelle expertise en matière d'évolution des aléas, nous ne sommes pas les mieux placés pour savoir si certains aléas résultent ou non des changements climatiques. En tout état de cause, notre préoccupation majeure consiste à nous interroger sur la vulnérabilité d'un certain nombre d'installations, notamment industrielles, à certains types d'aléas – inondations, séismes, foudre, etc. –, et à tenter de déterminer quel pourrait être leur impact sur les installations.

Évidemment, le changement climatique est susceptible d'accroître à la fois la fréquence et l'intensité de certains aléas d'origine climatique : en ce sens, il constitue une problématique émergente, que nous considérons avec une vigilance particulière. En août 2017, à la suite du passage de la tempête Harvey à Houston, une explosion est survenue dans une usine de produits chimiques Arkema, constituant un exemple typique de risque NaTech : le site concerné produisait des peroxydes organiques, des produits chimiques instables à température ambiante et devant de ce fait être stockés à basse température au moyen de dispositifs de refroidissement. Or, les inondations causées par la tempête ont entraîné une coupure de l'alimentation électrique et noyé les générateurs de secours : dans ces conditions, les peroxydes ne pouvaient plus être refroidis, ce qui a fini par provoquer une explosion. Ce genre de scénario, que nous envisagions déjà dans le cadre de l'analyse des risques liés aux installations industrielles, fait désormais l'objet d'un examen plus approfondi.

Une grande partie de notre activité est consacrée aux risques chroniques, notamment l'impact de la pollution sur la qualité de l'air et des eaux. Dans ce domaine également, il peut y avoir des interactions entre les changements climatiques et les risques de type NaTech. Par exemple, une tempête ou une inondation provoque beaucoup de dégâts matériels et engendre donc une énorme quantité de déchets dans un très court laps de temps : la gestion de ces déchets implique la nécessité de les détruire rapidement, ce qui se fait souvent au moyen d'une incinération à l'air libre, avec tout ce que cela suppose en termes de pollution de l'air.

Plus généralement, dans le domaine de la qualité de l'air, nous travaillons beaucoup, depuis quelques années, sur l'articulation entre les changements climatiques et la qualité de l'air –, une des questions qui se posent étant de savoir si l'évolution du climat va se traduire par une dégradation ou au contraire par une amélioration des prévisions au niveau local, notamment en ce qui concerne la concentration en particules et la teneur en ozone. À ce sujet, nous avons conduit des travaux assez importants avec le CNRS afin de coupler ses modèles de prévision climatique à long terme avec nos propres modèles, portant sur la qualité de l'air à court terme.

Enfin, je précise que si l'INERIS n'intervient pas véritablement en gestion de crise, il peut intervenir en appui à la gestion de crise, auprès des pouvoirs publics et des services d'intervention. Nous disposons pour cela d'une cellule d'appui aux situations d'urgence (CASU), opérationnelle vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et qui peut être amenée à donner des conseils aux gestionnaires de la crise sur la manière de gérer tel ou tel type de situation. Cette cellule peut intervenir pendant la crise elle-même, par exemple pour donner des recommandations sur les produits à utiliser pour éteindre un incendie.

Mise en place pour répondre aux crises liées aux risques technologiques, la CASU peut également être sollicitée dans le cas de NaTech. Cela a par exemple été le cas à Saint-Martin après le passage de la tempête Irma en septembre dernier, au sujet de l'incinération des déchets que j'ai évoqué précédemment ; tout récemment, nous avons également été contactés au sujet du stockage de produits dangereux qui risquaient de ne plus être stockés en toute sécurité, afin d'évaluer le risque immédiat en cas d'inondation.

Comme vous le voyez, les questions qui vous intéressent tout particulièrement ne constituent pas notre coeur de métier, mais peuvent avoir des interactions de plus en plus fortes avec certaines de nos activités en raison des changements climatiques.

Vous avez bien compris que notre mission consiste à identifier et faire émerger les enjeux des aléas susceptibles de se produire, lesdits enjeux pouvant être de nature économique ou touristique, et même concerner la sécurité des personnes, de leurs habitats et des infrastructures en général. Pour ce qui est des enjeux économiques, de nombreux pôles industrialo-portuaires sont exposés aux aléas qui nous intéressent.

Nous souhaitons privilégier une approche globale prenant en compte tous les éléments susceptibles d'être touchés par un événement majeur, que ce soit en amont de l'événement – afin d'améliorer l'organisation prévisionnelle –, pendant l'événement – pour ce qui est de l'organisation des secours – et après – pour la phase relative aux réparations.

En partant de l'exemple d'un événement donné, je vais revenir sur la conduite de l'évaluation de la sûreté et de la gestion du risque. Comme je l'ai dit précédemment, sont considérés comme des aléas les risques d'inondation, de températures extrêmes, de vent et de pluie – les inondations et les tempêtes constituant les risques principaux en zone côtière. On considère actuellement que les revues de sûreté décennales permettent de suivre l'élévation de la mer, et de revoir tous les dix ans les dispositifs destinés à faire face à ce risque avec une marge de sécurité suffisante, dans la mesure où le phénomène est relativement lent.

Initialement, les installations ont été conçues et réalisées suivant des référentiels appelés règles fondamentales de sûreté. Pour ce qui est des installations situées en zone côtière, nous nous appuyons sur une règle fondamentale de sûreté datant de 1984 ; celles qui ont été construites avant cette date ont permis un retour d'expérience, et celles qui ont été construites après ont intégré les principes de l'évaluation des dispositifs et de la démonstration de sûreté.

En 1999, une tempête a causé de gros dégâts en France, surtout dans sa partie sud. Le soir du 27 décembre 1999, la centrale nucléaire de production électrique du Blayais, située sur l'estuaire de la Gironde, entre Bordeaux et Royan, a été particulièrement concernée par cet événement, puisqu'elle a subi une inondation de sa plate-forme et de plusieurs de ses galeries techniques souterraines, ayant conduit à une perte du réseau électrique sur deux réacteurs, et à l'arrêt de ces réacteurs. Dans les heures qui ont suivi, on a également constaté une obturation de la station de pompage de l'eau, provoquant un arrêt de la tranche 1. Une conjonction d'événements, résultant à la fois de la hauteur exceptionnelle des eaux de la Gironde et de celle des vagues – augmentée par des vents violents – a conduit à l'isolement logistique du site, puisque les routes ont été coupées par l'inondation des terrains à proximité. Ainsi, en quelques heures, la centrale du Blayais s'est trouvée placée dans une situation très délicate, ce qui a conduit l'Autorité de sûreté nucléaire à gréer l'organisation nationale de crise.

Fort heureusement, la reprise des commandes électriques est intervenue avant que l'installation ne se dégrade, et l'exploitation de la centrale a pu se poursuivre sans dommages. Néanmoins, notre attention a été très fortement attirée par cet événement, qui nous a obligés, dans les années qui ont suivi, à revoir la règle fondamentale de sûreté qui prévalait jusqu'alors. Cette règle intégrait une méthode de calcul du niveau maximal admissible de la cote majorée de sécurité à prendre en compte dans l'élaboration de l'installation, basée sur des niveaux de marée historiques et une surcote dite millénale.

En 1999, certains facteurs ont été insuffisamment pris en compte : la forte dépression touchant la zone concernée a en effet été à l'origine d'une élévation de la mer, donc du niveau de la Gironde – résultant à la fois du débit des eaux des deux fleuves qui l'alimentent et du niveau des marées. Sur des eaux d'un niveau déjà élevé, les vents très forts qui soufflaient durant la tempête ont soulevé des vagues excédant le clapot, qui ont provoqué l'inondation que j'ai évoquée.

Nous avons donc mené, en appui de l'Autorité de sûreté nucléaire, un travail technique consistant à revoir la règle fondamentale de sûreté, qui nous a conduits à publier en 2013 un guide relatif à la « protection des installations nucléaires de base contre les inondations externes ». Entre-temps, un certain nombre d'éléments avaient déjà été reconsidérés, notamment en ce qui concerne la cote majorée de sécurité, celle-ci intégrant désormais ce que l'on appelle les horsains, c'est-à-dire les événements rares ; de manière forfaitaire, on y a également ajouté une cinquantaine de centimètres ; enfin, on a pris en compte une modélisation des vagues, afin de répondre aux conséquences du phénomène observé en 1999. L'ensemble de ces modifications a entraîné, pour la centrale du Blayais, le passage de la cote majorée de sécurité d'un peu plus de 5 mètres à 6,30 mètres – avec la construction d'une digue permettant de faire face à des événements de cette amplitude.

Parallèlement, d'autres éléments de conception ont été revus. Ainsi, il a été décidé d'obturer tous les passages par lesquels l'eau pourrait atteindre des éléments importants pour la sûreté de l'installation. De son côté, EDF a mis sur pied une force d'action rapide nucléaire qui permet d'intervenir sur toutes les installations dans un délai très court, avec des moyens techniques importants.

Un centre local de gestion de crise a également été créé, et le système d'alerte a été renforcé – car, s'il avait fonctionné en 1999, il n'avait pas pris l'événement en compte suffisamment tôt. Le système actuel permet de prévenir, plus de vingt-quatre heures à l'avance, de l'imminence d'événements de cette nature : il ne s'agit pas d'alerter seulement EDF, mais aussi l'autorité de sûreté et son expert, l'IRSN.

Ce délai plus important nous permet d'anticiper une éventuelle difficulté d'exploitation sur une installation et, en cas de problème de rejets, la gestion des populations et du territoire environnant.

Cet exemple illustre la façon dont a évolué, ces dernières décennies, la prise en considération des inondations dues notamment à l'élévation du niveau des mers qu'on évalue à vingt centimètres par décennie. L'appréciation de l'aléa – par définition l'aléa est incertain – peut donner lieu à une révision des référentiels de sûreté et contraindre l'exploitant à redimensionner fortement son installation.

Enfin, l'événement de Fukushima a entraîné une demande de révision de l'ensemble de l'analyse de sûreté des installations nucléaires en France, notamment celles situées sur le bord de côte, en tenant compte d'une augmentation du niveau des mers de cinquante centimètres, élément qui n'avait pas été inclus dans les évaluations de sûreté antérieures.

Tel est le processus qui a conduit à une évolution de la réglementation, de la gestion de crise et du dimensionnement d'une installation d'exploitation.

Les centrales nucléaires en zone côtière – Manche et mer du Nord – sont au nombre de cinq : Gravelines, Penly, Paluel, Flamanville et enfin Le Blayais, située en zone estuarienne. Les centrales de Penly, Paluel et Flamanville ne posent pas de problème délicat au regard de l'inondation et du niveau des mers dans la mesure où leur plateau de support est installé dans la falaise, à une hauteur très largement suffisante en cas d'élévation du niveau de la mer due à une modification du climat, voire à des tempêtes particulières. La centrale de Gravelines, proche de Dunkerque, a été construite initialement avec une cote majorée de sécurité dont le coefficient était insuffisant au regard de l'événement du Blayais et du guide de référence émis pour la réalisation et le suivi des installations. L'élément délicat de cette installation reste le canal d'amenée d'eau de refroidissement : ces dernières années, l'opérateur a dû procéder à une élévation, de l'ordre de quatre-vingts centimètres à un mètre, du muret qui sépare ce canal d'amenée des installations nucléaires à proximité ; et de nouvelles instructions et échanges techniques pourraient entraîner une nouvelle augmentation de la hauteur de ce muret, déjà significative par rapport à la construction initiale. Deux de ces cinq sites font donc l'objet d'une attention particulière ; la centrale de La Hague, située à un niveau beaucoup plus haut, n'intéresse pas la zone côtière et l'élévation du niveau des mers.

La réglementation en matière de risques technologiques est assez différente de celle du domaine nucléaire compte tenu du nombre beaucoup plus important d'installations potentiellement concernées. En la matière, c'est le code de l'environnement qui s'applique et la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Les ICPE doivent respecter certaines prescriptions générales définies par l'État. En l'occurrence, nous venons en appui de la DGPR pour définir ces prescriptions qui sont soumises à des contrôles ou inspections de la part des inspecteurs des installations classées.

En ce qui concerne les activités les plus dangereuses, les exploitants sont tenus de démontrer, dans une étude de dangers, qu'ils ont identifié les risques susceptibles de survenir, élaboré des mesures de réduction adéquates et organisé un dispositif d'intervention approprié. Bref, le code d'environnement prévoit bien que les ICPE doivent prendre en compte les aléas naturels dans l'évaluation des risques.

En matière d'aléas liés au changement climatique, nous avons surtout travaillé, en association avec un certain nombre de partenaires étrangers dans le cadre de l'OCDE, sur tout ce qui concerne les inondations. À la différence de l'IRSN, notre rôle est plutôt de faire de la méthodologie au niveau national. En 2014, nous avons élaboré un guide méthodologique présentant la démarche à adopter face au risque d'inondation dans les installations classées. Ce guide présente l'analyse des risques adaptés à ces installations et propose des outils pratiques pour aider au diagnostic et capables de résister aux sollicitations mécaniques qui résulteraient d'une inondation. Depuis 2014, nous avons réfléchi sur les procédures à suivre pour sécuriser les sites industriels en cas d'inondation. Les inondations ayant un temps de montée en puissance assez long, cela permet de prendre des mesures organisationnelles, ce qui ne serait pas possible avec des aléas comme les séismes, pour lesquels il est trop tard pour faire quelque chose lorsqu'on a connaissance du risque.

Ces réflexions ont été conduites par notre ministère de tutelle, le ministère de la transition écologique, dans le cadre d'un groupe de travail sur les mesures à prendre en matière d'inondation. À la demande de la Direction générale de la prévention des risques, les inspecteurs des installations classées procéderont cette année à l'analyse des bonnes pratiques sur les sites concernés, afin de voir quelles bonnes pratiques ont été instaurées par les industriels. Nous allons accompagner la DGPR dans cette phase de recensement pour améliorer les bonnes pratiques qui peuvent être recommandées aux d'installations classées.

Les mesures principales prises aujourd'hui en matière de prévention du risque inondation concernent le plus souvent la réduction du risque. Sachant que les coûts de mise en conformité ou de mise en sécurité pourraient se révéler très élevés pour un certain nombre d'installations existantes, nous devons réfléchir à l'élaboration de mesures organisationnelles en cas de risque d'inondation afin de sécuriser les sites, ou en tout cas assurer leur résilience même si les niveaux d'aléas pris en compte pour le dimensionnement de l'installation sont dépassés. Tout à l'heure, j'ai parlé de la tempête Harvey à Houston et de l'usine d'Arkema. Il s'agit d'un événement où le niveau d'aléa a été très supérieur à tout ce qui avait été prévu. Mais la population avait pu être évacuée avant l'explosion de certaines installations de l'usine qui ne présentait pas de risques environnementaux très importants étant donné que les produits utilisés ne laissent pas de traces dans l'environnement. On peut s'interroger sur la meilleure conduite à tenir dans ce type de situation, en tout cas réfléchir en amont au scénario à élaborer, incluant bien évidemment l'évacuation des populations. En l'occurrence, nous essayons de travailler sur le retour d'expérience de cet incident, mais c'est difficile étant donné qu'il a eu lieu à l'étranger. Il n'est pas exclu que la meilleure solution soit celle qui a été retenue, autrement dit laisser l'usine exploser. L'autre question que l'on aurait pu se poser dès lors que l'on savait qu'une inondation allait se produire est celle des mesures organisationnelles qui auraient consisté à déplacer les produits, à les entreposer dans des camions frigorifiques et à les emporter en dehors du site. C'était peut-être, dans ce cas particulier, une meilleure solution que d'avoir à mettre en place des mesures de protection difficiles à évaluer compte tenu de l'imprécision de l'aléa. La grande différence avec le risque nucléaire, c'est qu'en matière de risque industriel on peut, si les conséquences ne sont pas dramatiques, réfléchir également à des mesures organisationnelles et de résilience qui permettent de surmonter rapidement, après coup, la crise.

Monsieur Cointe, dans son contrat d'objectifs et de performance 2016-2020, votre Institut a inscrit la dimension des changements climatiques dans ses travaux sur la prévention des risques industriels et environnementaux. Avec ce faisceau de recherches, quelles zones industrielles à risque avez-vous identifiées en métropole et en outre-mer ?

Comme je le disais tout à l'heure, notre réflexion porte plus sur les types de vulnérabilité que sur l'implantation géographique des installations ou les lieux qui pourraient présenter des risques.

C'est à la demande de Ségolène Royal, alors ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, que nous avons pris en compte dans notre nouveau contrat d'objectifs et de performance la question des changements climatiques pour réexaminer l'ensemble de notre travail d'évaluation des risques qui est assez large. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui des risques accidentels, sujet lié à l'articulation entre les risques naturels et les risques technologiques. L'un de nos sujets d'actualité est celui des inondations parce que c'est celui sur lequel nous avons, à ce stade, le plus d'éléments qui nous conduisent à penser que l'aléa va augmenter et qu'il convient de ce fait de prendre des mesures nouvelles.

Nous menons des recherches dans des domaines assez variés, notamment sur la qualité de l'air, les risques chroniques qui en découlent et son impact plus global à long terme sur la santé de la population. Nous regardons d'assez près l'articulation entre l'évolution du changement de climat et l'amélioration de la qualité de l'air, puisqu'il y a parfois certains débats sur des divergences d'intérêt, si je puis dire, entre les actions à instaurer pour lutter contre le changement climatique et celles visant à améliorer la qualité de l'air, ce qui suppose que l'on se pose la question des véhicules diesel. Les travaux que nous avons menés, qui ont à la fois une palette technique et une palette économique, montrent à l'inverse que la plupart des mesures que l'on prend dans le domaine du changement climatique auront un effet positif sur l'amélioration de la qualité de l'air – nous avons des études assez documentées tendent à le montrer. Mais c'est un sujet totalement différent de celui du risque technologique dont je parlais tout à l'heure.

Dans mon secteur, une éolienne est tombée, peut-être à cause de vents particulièrement violents. Au vu des événements climatiques qui pourraient augmenter en intensité, ces équipements sont-ils bien dimensionnés ? Ne faudrait-il pas fixer, pour les installations à venir, de nouvelles contraintes, des règles, des exigences à la mesure de ces aléas ?

En cas d'inondations, les besoins en électricité de notre pays seraient-ils garantis ou y aurait-il des risques pour les habitants et les entreprises de rupture dans la fourniture d'énergie ?

Votre question me donne l'occasion de revenir sur l'organisation de la crise de manière générale.

Nous apportons une expertise aux autorités dans l'établissement des plans particuliers d'intervention (PPI) autour des installations nucléaires et une contribution dans l'évolution de ces plans qui organisent de manière générale l'ensemble des entités qui sont amenées à intervenir dans un événement de crise. Nous apportons aussi notre contribution en tant qu'experts dans les événements de crise et dans la préparation de ces événements, c'est-à-dire à l'occasion d'exercices. Ceux-ci ont pour but de tester l'organisation de crise, les interfaces entre les autorités, les services de l'État qui interviennent, l'opérateur et les experts. Les modèles et les outils d'évaluation, de pronostic et de diagnostic sont également testés ainsi que les systèmes d'alerte de détection des événements, de surveillance et d'alerte de l'ensemble des acteurs, autorités et experts.

Au-delà de la gestion des situations de crise ou d'urgence, des groupes de travail assurent la gestion des situations post-crise, post-accident, qui elles aussi font l'objet d'exercices. Je tenais à insister sur cet aspect, puisque c'est une approche graduée. On considère que des événements mineurs ne doivent pas se produire – ils sont inacceptables – et que des événements externes, une inondation par exemple, ne doivent pas mettre une installation en situation délicate. Plus les événements sont importants, plus le dimensionnement des dispositifs de protection est lourd. Enfin, on ne peut pas écarter non plus, à un certain degré, le fait qu'un événement puisse entraîner une perte de la maîtrise de l'installation. L'organisation de crise, l'alerte, les échanges, la gestion de la crise et la gestion post-accident sont donc des facettes importantes des travaux qui sont conduits par l'Autorité de sûreté nucléaire et par l'Institut, et qui se jouent régulièrement avec l'ensemble des exploitants au travers d'exercices.

Je dois reconnaître que la tenue des structures aux vents n'est pas la grande spécialité de notre Institut… Aussi n'ai-je pas de réponse très pertinente à vous apporter sur la question spécifique des éoliennes. Mais, bien évidemment, le changement climatique doit conduire à prendre en compte des valeurs sans doute revues en matière de dimensionnement pour résister aux vents de tempête centennale, ou de tempête historique suivant les critères qui sont utilisés. Cela vaut pour l'ensemble des aléas.

Je n'ai pas non plus de réponse précise à vous apporter sur la résilience du réseau électrique face à de nouveaux aléas. Mais bien évidemment, et c'est tout le principe de l'évaluation des risques dans les installations classées, la coupure des réseaux est l'un des premiers scénarios que l'on doit prendre en compte dans une étude de dangers. Dans ce genre de situation, plusieurs barrières de protection sont mises en place : en cas de risque potentiel de rupture du réseau électrique, il faut prévoir des groupes électrogènes, c'est-à-dire une alimentation de secours. Mais si cette barrière-là n'est pas efficace – et c'est ce qui s'est passé à Houston – il faut regarder la barrière suivante. Nous menons plutôt une approche installation par installation qu'une réflexion générale, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire. Nous essayons de voir si dans un certain nombre d'aléas renforcés par le risque climatique, des suraccidents pourraient se produire, autrement dit si un nouvel incident que nous n'avions pas prévu ou qui n'avait pas été pris en compte lors de la conception des barrières de protection viendrait se superposer à tel autre incident.

Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut prendre des mesures organisationnelles pour la gestion de crise si l'aléa maximum pris en compte est dépassé et si l'installation devient vulnérable, afin qu'elle soit la plus résiliente possible et que le retour à la normale puisse intervenir au plus vite.

Député du Var, je suis également un des premiers rédacteurs des documents d'information sur les risques majeurs, édités à l'usage des collectivités après l'adoption de la loi de 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement. J'ai transmis à notre présidente un essai que j'avais publié en 2009 où j'avais éprouvé certaines méthodes mises en pratique lors des incendies de 2003 qui avaient ravagé 50 000 hectares sur la Côte d'Azur.

J'insiste beaucoup sur le risque de suraccident parce qu'il est constant. En fait, les situations deviennent dramatiques en raison des suraccidents. Les équipes de secours savent gérer la situation quand elles sont sur un front, mais nous devons être vigilants quant aux réactions en chaîne qui pourraient découler de l'événement principal. La canicule de l'été 2003 a eu des conséquences désastreuses pour l'ensemble du territoire. Comme exemple de suraccident que nous avons dû affronter à l'époque, je peux vous citer la rupture de l'alimentation électrique d'un l'hôpital dont les générateurs avaient fini, eux aussi, par tomber en rade en raison de la chaleur. On ne veut pas envisager ce genre de suraccident car la probabilité de sa survenue est vraiment infime. On se dit que cela n'arrivera jamais et, pourtant, cela peut arriver.

Hier soir, l'Assemblée nationale a décidé de créer une commission d'enquête parlementaire sur la sûreté et la sécurité nucléaire. J'espère que notre mission d'information pourra y participer par l'intermédiaire de notre présidente ou de notre rapporteur, car ils peuvent vraiment enrichir ce débat.

Votre intervention me permet de rappeler que le risque incendie sécheresse, auquel on ne pense pas forcément en matière de risques industriels, est potentiellement important. Il mérite une véritable attention compte tenu de sa survenue plus fréquente et du fait que des installations à risque peuvent être concernées.

Je peux vous en donner un exemple dans une commune côtière : lorsqu'un incendie détruit des installations agricoles, il peut libérer des produits stockés très dangereux qui vont se répandre dans les cours d'eau puis directement dans l'estuaire. La pollution halieutique et littorale est évidente et très rapide. Les feux nous prennent très vite de court ; ce sont des incidents beaucoup plus dynamiques que des inondations qui ne sont brutales et soudaines qu'en cas de grand ravinement.

J'aimerais que l'on revienne sur deux points : la coordination entre les partenaires et la cartographie des risques.

Vous avez, l'un et l'autre, souligné les limites de vos domaines d'intervention. Comment les politiques publiques sont-elles coordonnées au niveau du pays, afin que l'organisation soit efficace lorsque survient la crise ? Comment se passe l'information du public, la coordination à l'échelon local, la liaison permanente que vous pouvez avoir avec les communes, les acteurs locaux et les organisations professionnelles concernées par les risques industriels ?

Les littoraux identifiés comme zones basses devraient être des champs d'intervention un peu prioritaires. Je m'étonne qu'il n'y ait pas forcément eu de cartographie ou de statistiques exhaustives des entreprises les plus soumises à ces risques.

Il faut distinguer les niveaux d'intervention et le positionnement de chaque partenaire dans la chaîne qui va de la prévention à la gestion de la crise, voire de la post-crise.

L'INERIS étant un institut national, il n'a pas de représentation sur les territoires. Nous intervenons en appui au ministère et notamment à la DGPR pour l'élaboration de la doctrine nationale. Dans le domaine du risque industriel, la mise en oeuvre de cette doctrine est d'abord de la responsabilité des exploitants, qui sont contrôlés par l'administration et les services déconcentrés du ministère. L'exploitant peut bénéficier d'un appui technique, mais celui-ci émanera le plus souvent d'un autre opérateur. C'est ainsi que le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) est amené à intervenir en appui direct aux collectivités pour tout ce qui a trait aux PPRT, compte tenu de son réseau assez dense sur les territoires.

Dans la phase d'élaboration de la réglementation et des prescriptions générales, la coordination est assurée par le ministère qui travaille avec nous et avec les autres opérateurs, et qui une vision globale du dispositif. Il me semble que cela ne pose pas de problème particulier. Évidemment, le dispositif doit être adapté à tout moment en fonction de l'évolution des risques, de l'apparition d'aléas, mais également des contraintes qui peuvent peser sur les opérateurs en termes de moyens humains et matériels : il faut s'assurer que certains sujets ne deviennent pas orphelins.

L'intervention en situation de crise ou de post-crise peut poser davantage de problèmes de coordination. L'INERIS dispose d'une cellule qui est opérationnelle vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Elle est localisée au siège de Verneuil-en-Halatte mais, si nécessaire, elle peut intervenir sur site. Nous sommes amenés à le faire lorsqu'un incendie peut présenter un risque pour les riverains en termes de qualité de l'air ; c'est ainsi que nous avons récemment déployé une équipe d'intervention pour mesurer la qualité de l'air autour d'un entrepôt de déchets de la société Paprec, détruit par un incendie.

En matière de gestion de crise liée à un risque industriel, les choses sont à peu près bien cadrées. Il reste peut-être des progrès à faire dans la coordination des opérateurs qui interviennent post-crise, à un stade où les expertises sont assez complémentaires. Le ministère travaille à la réalisation d'un annuaire qui permette d'identifier rapidement les opérateurs qui pourraient intervenir de la manière la plus pertinente sur tel ou tel volet du problème. Le retour d'expérience de l'ouragan Irma à Saint-Martin – où nous ne sommes intervenus que lors du brûlage des déchets – a montré qu'il serait utile de disposer d'une information plus immédiate sur les compétences des uns et des autres.

Je vais revenir sur les interfaces entre les différents niveaux – central, local, société civile –, tant au moment de la crise qu'en amont lorsqu'il s'agit d'évaluer la structuration, la robustesse et la sûreté des installations.

Dans les centrales nucléaires, un plan d'urgence interne se déclenche de manière automatique si un dysfonctionnement sérieux de l'installation peut mettre en cause les éléments principaux de conduite des réacteurs. Une fois que l'alerte est donnée, une information est immédiatement diffusée à l'exploitant, à l'ASN et à l'IRSN. Une organisation de crise peut ainsi se mettre en place de manière locale dans le CNPE intéressé mais aussi au niveau central. L'IRSN dispose d'ailleurs d'un centre technique de crise. En fonction de l'appréciation et du diagnostic, l'ASN peut alerter l'État, ce qui peut donner lieu à la création d'une cellule interministérielle de crise. Les sites peuvent bénéficier du renfort de services locaux d'intervention – les pompiers entre autres – mais aussi de la Force d'action rapide du nucléaire créée par EDF. L'IRSN dispose aussi d'unités mobiles qui peuvent se déployer en moins de vingt-quatre heures sur les différents sites de la métropole et qui sont capables d'évaluer la situation sur les plans radiologique et sanitaire. Voilà, de manière très schématique, comment est organisé le système de crise.

La société civile a été peu à peu associée à l'évaluation de sûreté, qu'il s'agisse des réacteurs, des installations dans leur ensemble, des sites pollués, des stockages. L'IRSN informe la société civile des travaux d'expertise qu'il conduit, par le biais des commissions locales d'information et des associations. Au premier abord, on peut voir cette information comme un exercice de pédagogie. En fait, elle donne lieu à des échanges et à un véritable dialogue d'où émergent des questions qui, parfois, ne se posent pas immédiatement sur le plan scientifique. Ces échanges permettent donc de faire évoluer le questionnement scientifique et les éléments de réponses qui sont apportées dans la structuration des évaluations de sûreté. Cette confiance partagée dans la solidité de l'évaluation de la sûreté est un élément fort pour toutes les parties, y compris pour les autorités et les experts.

Vous évoquiez nos certitudes quant à la dimension des événements. Il est évident que les phénomènes extrêmes ne sont pas toujours bien appréciés. On ne peut pas ne pas les considérer. En même temps, on ne peut pas dimensionner a priori les installations de manière à ce qu'elles répondent à ces événements totalement extrêmes, qui n'ont pas été imaginés de manière réaliste. Avec de telles configurations, on se situe évidemment en marge, d'où la nécessité d'avoir une approche graduée. Nous sommes à la marge de ce que l'on peut réaliser industriellement, et dans un temps donné ; d'où la nécessité de prévoir cette organisation de crise.

Dans le cadre des exercices, une relation de proximité s'est établie avec la société civile qui est à la fois observatrice et participante aux retours d'expérience. Cette relation permet d'essayer de partager une confiance, tant sur l'organisation de crise que sur le dimensionnement des installations.

L'INERIS a, effectivement, une vision nationale des risques industriels. Pourriez-vous nous apporter quelques précisions sur les risques encourus, à la lumière de l'évolution des connaissances en matière de dérèglements climatiques. Combien de sites pourraient être menacés ? Quelles pourraient être les réactions en chaîne comme celle qu'a décrites M. Michel-Kleisbauer ?

Nous partageons nos informations sur les types et les fréquences d'accidents avec le ministère, notamment avec le Bureau d'analyse des risques et pollutions industrielles qui recense les accidents industriels.

Les risques identifiés NaTech, qui ne sont pas forcément liés au changement climatique, sont estimés à 5 % des accidents connus en France. Sans être totalement négligeable, leur part reste donc faible. On peut parler de « risques émergents », de « lanceurs d'alerte ». Il est encore difficile d'identifier lesquels de ces incidents seraient vraiment liés au changement climatique : nous sommes plutôt dans une phase d'identification potentielle de nouveaux risques qui pourraient survenir. Le ministère dispose de la liste des installations situées dans tel ou tel type de zones à risques, notamment dans les zones inondables.

Certaines zones de notre territoire ont été contaminées par des déchets uranifères : des remblais provenant d'anciennes mines dégagent toujours des doses de radioactivité nocives en cas d'exposition à long terme des citoyens. En cas d'incident climatique – une tempête, par exemple – y a-t-il des risques d'extension des zones contaminées, de pollution volatile ?

Vous faites référence à la terre résultant de l'excavation de la mine ou de terrils ; la texture de ces matériaux se prêtait à une utilisation dans certains sites, voire dans la construction de bâtiments. Les restes d'exploitations anciennes ont parfois été entreposés. Le caractère uranifère de ces matériaux pose un problème immédiat d'exposition directe des populations, qui vivent ou travaillent à proximité de ces zones, aux radioéléments des minerais uranifères et au radon, gaz qui se concentre généralement dans les lieux peu aérés.

L'IRSN intervient généralement à la demande des pouvoirs publics, le plus souvent le ministère de l'environnement ou les préfectures. Nous devons caractériser ces sites. Nous devons évaluer précisément les conséquences radiologiques présentes et, éventuellement, émettre des recommandations préconisant la réhabilitation, la protection ou à même une limitation de l'usage de ces sites.

Nous n'analysons pratiquement jamais le devenir de ces sites en fonction d'événements particuliers tels que des évolutions climatiques qui entraîneraient une dispersion. Ce n'est pas notre priorité car cette dispersion donnerait lieu à des expositions inférieures à celles constatées sur le site lui-même. La dispersion dépend de la nature et de l'importance de ces sites mais, en général, ils sont de petite taille. Les études se concentrent donc sur l'usage actuel des sites et non sur les événements qui pourraient conduire à une interrogation sur une possible dispersion. En revanche, ce n'est pas le cas en ce qui concerne le stockage de résidus de minerai d'uranium : l'opérateur est tenu de mettre en place un dispositif de confinement de ces résidus que nous contrôlons comme les installations nucléaires.

S'agissant des risques chimiques, l'INERIS intervient avec le BRGM : notre groupement d'intérêt public (GIP) commun, le GEODERIS, travaille sur les questions d'après-mine. Comme mon collègue de l'IRSN, je dirais que nous nous sommes d'abord préoccupés de sujets « accidentels », compte tenu de la fin de l'exploitation minière qui a souvent conduit à l'ennoyage des mines et à des risques d'effondrement de cavités. Depuis une quinzaine d'années, nous reconstituons les cartes où figuraient d'anciennes exploitations minières et nous caractérisons le risque d'effondrement, dans le cadre des travaux sur l'après-mine. Cela représente un travail considérable.

Actuellement, au sein de GEODERIS, nous nous mobilisons de plus en plus sur les risques sanitaires et chroniques liés au dépôt de déchets dus l'exploitation d'anciennes mines. En revanche, nous n'avons pas mené de réflexion à ce stade sur l'impact potentiel du changement climatique : je ne pense pas que ce soit le risque le plus important. En matière de santé et d'environnement, nous cherchons d'abord à avoir une bonne connaissance des déchets et à évaluer les risques potentiels encourus par les populations voisines des anciennes exploitations minières.

Merci pour votre réponse. Nombre de mes collègues sont interpellés, comme moi, de manière de plus en plus fréquente sur ces sujets par des associations.

C'est clairement un sujet de préoccupation. En tant qu'héritiers du Centre d'études et de recherches des charbonnages de France (CERCHAR), nous pouvons penser que les mines de charbon ne sont plus un sujet d'actualité. En revanche, nous constatons que, pendant encore quelques années, nous devrons nous intéresser à l'après-mine et gérer les conséquences des exploitations passées. Sous la houlette du ministère, d'importants travaux sont menés avec le BRGM, qui mobilisent des montants non négligeables de crédits publics.

Vous évoquez le problème d'anciennes mines où des métaux lourds stagnent dans des vasques et sont relargués à la suite de certains mouvements pour arriver dans les estuaires. Le plomb, le cadmium et le mercure se retrouvent dans le plancton et les coquillages et finissent par être consommés. En tout cas, c'est une éventualité. Ce risque relève-t-il de vos structures ou des Agences régionales de santé (ARS) ?

Comme dans le cas des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), nous intervenons en appui du ministère pour définir la doctrine nationale et les méthodes d'évaluation des risques qui seront ensuite appliquées sur le plan local par les ARS ou d'autres autorités.

Nos travaux actuels visent à améliorer notre connaissance des contaminations – pollution des sols et autres milieux – et des risques qui y sont associés. Nous conduisons aussi des travaux, qui en sont encore au stade de la recherche, sur l'exposome. Ils consistent à reconstituer l'exposition à la pollution pendant toute la durée d'une vie humaine pour mesurer les effets de la contamination des milieux sur l'homme. L'idée est de faire des mesures de pollution et de reconstituer l'imprégnation humaine. Des travaux exploratoires ont déjà été menés avec un certain succès, notamment sur la contamination au plomb d'enfants du Nord-Pas-de-Calais : les simulations permettent d'estimer les taux de contamination des enfants, et les résultats concordent avec les mesures de plombémie effectuées dans la population. Ce sont encore des sujets de recherche, mais la connaissance évolue assez rapidement.

Vous nous avez demandé si nous avions des recommandations à formuler sur un plan général au regard des effets du changement climatique.

Je distinguerai deux volets de l'évaluation de l'aléa : celui de notre capacité à l'évaluer et celui de la vulnérabilité de nos installations.

Notre capacité à évaluer l'aléa, c'est notre capacité à adopter une référence qui dimensionnera nos installations ; cette référence est-elle insuffisamment ou trop conservative ? Tout aléa, par définition, suppose une part d'incertitude ; c'est pourquoi nous prenons toujours des marges dans ce que nous faisons.

Cependant, des recherches sont menées en France sur l'évaluation de l'aléa climatique, en particulier l'inondation. Des observatoires existent, dirigés par des universitaires ainsi que divers organismes de recherche et d'expertise ; notre institut y participe, de façon indirecte. De son côté, EDF a mis en place une veille climatique sur l'ensemble de son parc.

Avec les quelques spécialistes dont nous disposons dans ce domaine, nous essayons d'agréger et de modéliser l'ensemble des informations recueillies et de conduire des études sur la base de ces données. Cela suppose de gros investissements, car ces données sont nombreuses, généralement locales, difficiles à agréger et peu évidentes d'accès pour l'ensemble des experts. C'est ce qui nous a amenés à privilégier l'agrégation de ces études et la modélisation des données.

Nous insistons davantage sur le domaine de l'acquisition de données historiques. Cet exercice pose la difficulté de l'accès aux archives ainsi que celle de leur interprétation ; et une fois ce travail accompli, il reste à quantifier les données susceptibles d'être utilisées.

Avec des universitaires en premier lieu, mais aussi avec un certain nombre d'organismes, nous développons des études dans ce domaine. Ce champ n'est pas propre à l'Institut, nous n'en disposons pas moins d'une équipe dédiée, certes réduite, mais très active.

Pour ce qui est de la vulnérabilité, je dirai que nos installations actuelles ont été dimensionnées au regard d'un certain nombre d'agresseurs, notamment climatiques, dont l'appréhension a évolué avec la connaissance ; et les exigences d'évolution sont devenues relativement fortes. À ce titre, je considère que nous devons être attentifs à ce que les demandes impératives exprimées par les opérateurs au sujet du redimensionnement de certains dispositifs puissent être réalisées en prenant en compte le contexte industriel, et dans les délais qu'imposent ces observations nouvelles.

Il faut être conscient que les dimensionnements programmés ne peuvent être réalisés immédiatement ; chacun s'accorde sur ce point. Mais en même temps, ces dimensionnements ne peuvent pas être reportés trop loin dans le temps. La plus grande vigilance s'impose à cet égard, et toute la communauté est concernée : industriels, autorités, experts, etc.

L'aléa, je l'ai dit, est par essence incertain, mais l'incertitude ne saurait nous écarter de l'événement que nous considérions comme improbable ; c'est pourquoi nous devons aussi nous y préparer. Nous ne pouvons pas considérer qu'une installation ne présente aucun risque ; la préparation à la crise, au niveau central comme au niveau local, de l'ensemble des opérateurs et des acteurs est une dimension majeure de nos travaux. C'est un des éléments sur lequel j'appelle l'attention, et sur lequel l'Institut s'investit énormément.

Considérez-vous qu'il reste des marges de progression importantes ? Quelles seraient vos préconisations prioritaires pour être véritablement parés à affronter à de tels événements ?

Il est difficile d'apprécier comment nous serions en capacité de gérer une réelle situation de crise. Au regard de l'expérience que nous avons acquise à la suite de celles que nous avons connues, qui heureusement n'étaient pas graves, mais surtout à l'occasion des exercices que nous organisons, en utilisant des outils techniques de diagnostic et de pronostic qui progressent avec la connaissance, je pense que l'investissement réalisé par l'ensemble des acteurs est suffisant et permet de disposer d'outils relativement performants.

Ce qui importe le plus à mes yeux est l'interface, qui se met d'ores et déjà en place au moment des exercices, entre les différents acteurs de la crise – les acteurs locaux, l'opérateur et les pouvoirs publics, autrement dit la préfecture avec les services de l'État, les acteurs centraux que sont les autorités de sûreté et les experts –, ainsi que leur capacité à se mobiliser et à déployer localement des moyens mobiles.

Autre dimension délicate : la gestion de l'après-accident. Des rejets dans l'environnement seraient probablement source d'une inquiétude exacerbée quant à leurs conséquences. Nous n'avons encore jamais eu à gérer de situation de contamination : serons-nous capables d'y faire face ? Même si la contamination était faible, la préparation de la crise en relation avec la société civile est essentielle, car elle a un effet déterminant sur l'appréciation de l'événement. Sera-t-il considéré comme un véritable problème sanitaire ou non ?

Cet aspect n'est pas de ceux que l'on aborde de façon pédagogique et directe une fois la crise déclenchée ; il doit être anticipé. La préparation à la crise, j'y insiste, est un volet déterminant. L'exercice est difficile, car les interfaces ne se jouent pas toujours totalement avec facilité parce que l'on n'est pas dans une situation réelle : un exercice se déroule toujours dans un laps de temps très court. C'est un peu comme une assurance automobile : au fil des années, si l'on n'a pas d'accident, on se demande pourquoi on la paie. La préparation à la crise présente la même difficulté : à quoi bon s'y préparer si elle ne survient pas ? La capacité à s'adapter fait partie de la nature humaine, et si la raison d'être de la préparation à la crise n'est pas démontrée par un retour d'expérience au bout de quelques années, on a du mal à percevoir l'intérêt d'un tel investissement.

C'est à mes yeux un élément d'autant plus déterminant qu'il exige des moyens et une force de préparation qui n'a rien de trivial. Et la préparation à la crise doit être programmée par l'ensemble des organes impliqués de façon à ce qu'on puisse se dire que l'on était au moins à peu près préparé à faire face à tel ou tel accident. Il ne faut donc jamais perdre de vue que cela fonctionne un peu comme une assurance automobile.

Je suis très en phase avec ce que vient de dire Jean-Marc Pères ; il faut insister sur la notion de préparation et de gestion de crise. Du reste, un exercice de l'IRSN se déroule ce matin même, auquel notre cellule d'appui aux situations d'urgence est associée. Nous sommes donc en train de travailler pour vous… (Sourires.) Cela montre en tout cas à quel point nous travaillons ensemble, jusque dans nos entraînements.

Je confirme le caractère de plus en plus prégnant de la prise en compte des situations post-accidentelles et la gestion des conséquences environnementales des accidents, qui constitue un de nos principaux sujets de préoccupation dans le strict domaine du risque accidentel. On oublie trop souvent que, pour être en mesure d'apprécier les conséquences environnementales d'un accident, il faut être capable de faire très rapidement un point zéro, puis de déployer sur site les moyens d'intervention appropriés. L'incendie de déchets dont j'ai parlé tout à l'heure est un exemple parmi d'autres de ce que nous sommes amenés à faire.

Je veux également rappeler la part déterminante des mesures organisationnelles : on ne saurait se reposer sur les seules mesures techniques de prévention idéalement destinées à éviter l'accident, dans la mesure où celui-ci est souvent la conséquence de défaillances humaines. Il est donc indispensable d'analyser ces facteurs organisationnels et humains.

Il faut systématiquement se poser la question de savoir si, dans certains cas, certaines mesures organisationnelles ne seraient pas plus efficaces que des dispositifs de prévention « en dur ». Cela dépend évidemment beaucoup de la nature de l'aléa : l'inondation apparaît à cet égard comme un cas un peu particulier, car on a le temps pour s'y préparer, contrairement à un séisme ou un feu de forêt. Cela doit donc être examiné au cas par cas, mais cela mérite que l'on y réfléchisse et nous nous efforçons de développer notre expertise en la matière. Nous sommes historiquement une maison d'ingénieurs, mais nous nous entourons de plus en plus d'équipes de sociologues et d'ergonomes pour travailler à ces questions de facteurs organisationnels et humains.

Je vous remercie, messieurs, pour vos contributions et les informations précieuses que vous nous apportez dans vos domaines d'expertise respectifs. Nous voyons bien que nous avons affaire à une organisation appelée à coordonner de nombreux paramètres ; j'ai bien noté vos derniers propos sur la nécessité de disposer de systèmes de secours bien organisés, mais également adaptables, dans la mesure où l'aléa, par nature, ne correspond pas toujours forcément ce que l'on avait prévu…

Merci, messieurs, d'avoir participé à cette audition. N'hésitez pas à nous transmettre tous les documents que vous jugerez utiles. Nous nous déplacerons dans l'hexagone afin de voir in situ les politiques d'adaptation et de préparation aux risques ; peut-être aurons-nous l'occasion de vous retrouver sur place.

L'audition s'achève à douze heures vingt-cinq.

Membres présents ou excusés

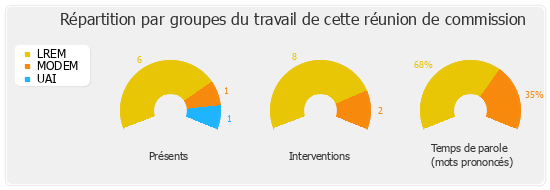

Réunion du jeudi 1er février 2018 à 10 heures 30

Présents. - M. Bertrand Bouyx, M. Lionel Causse, M. Yannick Haury, Mme Sandrine Josso, M. Philippe Michel-Kleisbauer, Mme Sophie Panonacle, M. Hugues Renson, Mme Maina Sage