Commission d'enquête sur les maladies et pathologies professionnelles dans l'industrie risques chimiques, psychosociaux ou physiques et les moyens à déployer pour leur élimination

Réunion du jeudi 22 mars 2018 à 13h00

Résumé de la réunion

La réunion

L'audition débute à treize heures cinq.

Notre commission d'enquête poursuit ses travaux par l'audition d'un acteur majeur : la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), chargée de gérer la branche « accidents du travail et maladies professionnelles » du régime général de la sécurité sociale. Nous accueillons donc Mme Marine Jeantet, directrice des risques professionnels, et M. Hervé Laubertie, responsable du département prévention des risques professionnels, au sein de la commission des accidents du travail et maladies professionnelles de la CNAMTS.

Cette commission a la même structure de type paritaire et obéit au même fonctionnement que le conseil de la CNAMTS. Elle exerce les compétences de ce conseil en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles (AT-MP), notamment l'équilibre financier de la branche AT-MP, la tarification, la réparation et la prévention des AT-MP. Elle détermine dans ce cadre les orientations de la convention d'objectifs et de gestion (COG) de la branche. Elle approuve les budgets du Fonds national de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles.

Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, les personnes entendues déposent sous serment. Je vous demande donc de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

Mme Marine Jeantet et M. Hervé Laubertie prêtent serment

Je représente la CNAMTS, qui est chargée de gérer la branche « accidents du travail, maladies professionnelles ». Cette branche est la plus ancienne de la sécurité sociale : elle a été instituée au XIXe siècle, dans le contexte de la deuxième révolution industrielle, à un moment où se faisait jour la nécessité d'indemniser les victimes des risques professionnels ou, en cas de décès, leurs ayant-droits, et de développer des actions de prévention afin d'éviter à terme la survenue de ces dommages auprès des salariés.

Cette branche a des modalités de fonctionnement spécifiques : il s'agit en effet d'une assurance, bien qu'elle soit en situation de monopole et accomplisse une mission de service public. Cette logique assurantielle conduit ainsi à ce que toutes les entreprises ne s'acquittent pas de la même cotisation AT-MP, mais cotisent en fonction de leurs risques. Il existe globalement trois tranches de cotisations : les petites entreprises (moins de 20 salariés) paient un taux collectif, indépendamment de leur sinistralité propre ; les entreprises de plus de 150 salariés cotisent en fonction de leur sinistralité propre ; entre les deux, est appliqué un taux mixte, caractérisé par une base d'individualisation de plus en plus importante au fur à mesure que le nombre de salariés augmente. Il s'agit d'un système de responsabilisation des entreprises, qui a vocation à les inciter à agir pour éviter la survenue de trop nombreux accidents du travail et maladies professionnelles.

Outre l'indemnisation des victimes et la tarification des entreprises, la branche exerce, depuis la seconde guerre mondiale, une fonction de prévention, qui vise à accompagner les entreprises dans cette tâche difficile consistant à éviter la survenue des accidents du travail et maladies professionnelles, notamment en professionnalisant la politique de prévention. Elle dispose pour cela d'un réseau constitué d'un peu moins de 1 500 préventeurs sur le terrain, au sein des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), mais aussi de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des maladies professionnelles et des accidents du travail (INRS), que vous avez déjà eu l'occasion d'auditionner et qui, financé entièrement par la branche, est notre outil d'ingénierie et travaille de façon très intriquée avec les ingénieurs et contrôleurs de sécurité des CARSAT. L'idée est de proposer des solutions concrètes aux entreprises face aux différents risques auxquelles elles exposent leurs salariés, en leur apportant des outils, des formations, des référentiels. Cette démarche est en général appréciée et très utile, car elle ne se limite pas au constat du risque, mais propose des solutions.

La branche conclut avec l'État, tous les cinq ans – auparavant tous les quatre ans –, des conventions d'objectifs et de gestion. La prochaine COG est finalisée et va prochainement être signée. Au cours de la précédente période, nous avons développé des programmes nationaux de prévention, autour de priorités définies avec l'État et faisant suite à des demandes de la Cour des comptes. Auparavant, les actions étaient très territorialisées, par région. Or il existe indéniablement de grandes priorités, justifiant la mise en oeuvre de programmes nationaux, organisés, avec un ciblage d'établissements. Ce ciblage est nécessaire dans la mesure où il n'est pas possible, avec 1 500 préventeurs, de visiter et d'accompagner les deux millions d'entreprises qui existent en France. Il apparaît pertinent de se focaliser sur les établissements les plus à risque, afin de leur apporter un accompagnement renforcé.

Les trois priorités ainsi définies concernaient les troubles musculo-squelettiques (TMS), qui constituent actuellement la première maladie professionnelle en France et font l'objet du programme TMS Pros, la prévention des chutes dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), en partenariat avec l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), et l'exposition aux substances cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques (CMR), c'est-à-dire, schématiquement, au risque chimique. Dans ce dernier cas, nous avions fait le choix, au cours de la période précédente, d'adopter une approche concentrée sur trois métiers. En effet, ce risque ne concerne pas uniquement les grandes industries chimiques, qui savent le gérer car il constitue leur coeur de métier, mais aussi et surtout les PME et TPE qui utilisent des produits chimiques et ne savent pas forcément appréhender et gérer au mieux ces problématiques. Nous avions ainsi mené un travail sur l'exposition aux émissions des moteurs diesel, au styrène et au perchloroéthylène dans les pressings.

Ces trois grands programmes vont perdurer dans la prochaine COG, car les priorités demeurent et nécessitent, pour obtenir des résultats, un investissement dans la durée. Un travail considérable d'évaluation externe de nos programmes de prévention nous a permis de pointer certaines faiblesses et des axes d'amélioration, dont nous allons évidemment tenir compte pour faire évoluer nos modalités d'action.

Nous menons par ailleurs, parallèlement à ces trois thématiques prioritaires, de nombreuses autres actions, notamment sur les risques psychosociaux ou les conceptions des lieux de travail. Nous intervenons également sur l'aspect formation : il est essentiel, pour être efficace, d'agir en prévention primaire, c'est-à-dire dès la formation des ingénieurs, des apprentis, etc. au moment où les gens entrent dans la vie professionnelle. L'INRS vient ainsi de publier une étude qui montre que le fait d'avoir été sensibilisé durant sa formation a un impact non négligeable sur la sinistralité future. Nous menons sur ces sujets des actions de terrain et siégions par exemple au sein des anciens comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Au-delà des programmes nationaux, nous développons également des programmes régionaux, tenant compte des spécificités du tissu économique local et des expositions particulières que cela peut engendrer.

Il apparaît néanmoins que les trois programmes nationaux balaient une très grosse partie des risques auxquels sont exposés les salariés.

Voilà, en quelques mots, le panorama global de nos missions et actions.

Le programme TMS Pros était très novateur et ambitieux, notamment dans la mesure où il ciblait plus de 8 000 entreprises au niveau national. Il s'agissait, pour la première fois, d'aller voir, sur un même programme, avec les mêmes enjeux et les mêmes outils, un ensemble d'établissements ciblés à l'échelle nationale, en fonction de leur exposition au risque. Nous avions également utilisé dans ce cadre une interface web, par l'intermédiaire de laquelle nous proposions aux entreprises un parcours en quatre étapes, soit à distance, soit avec l'accompagnement, sur place, d'un professionnel de la CARSAT en cas de difficulté particulière. L'idée était de rendre les entreprises autonomes en leur proposant une série d'outils et en favorisant, via ce site internet, un échange de bonnes pratiques entre entreprises, par secteur d'activité. On voit couramment que les entreprises ne nous ont pas attendu pour commencer à prévenir les TMS ; mais on constate qu'elles n'abordent souvent qu'une partie du sujet et ne l'envisagent pas dans sa globalité. L'évaluation de ce dispositif, menée par un cabinet extérieur, a montré que si les entreprises étaient au départ assez agacées que l'on vienne les voir car elles considéraient avoir de bonnes pratiques dans ce domaine, elles reconnaissaient toutefois que cette action leur avait apporté des compléments intéressants et les avait – surtout dans le cas de petites entreprises – aidées à structurer leur démarche. Le bilan est donc globalement positif.

Il reste néanmoins des aspects à améliorer, en termes de qualité de l'outil technique, mais aussi de ciblage. Nous avons par exemple effectué des études sur la lombalgie, qui ont donné lieu à la publication de petits documents intitulés Enjeux et actions, disponibles sur notre site internet. J'essaie en effet désormais de faire en sorte qu'un travail de synthèse soit réalisé chaque année sur un sujet donné, pour lequel nous faisons le lien entre notre sinistralité et nos actions. Nous disposons de quantité d'informations dans nos bases de données, mais en extraire des éléments concrets nécessite d'y consacrer du temps. Concernant les lombalgies, nous nous sommes ainsi aperçus que cela représentait 20 % des accidents du travail, à un niveau stable depuis dix ans, alors même que le nombre d'accidents du travail diminue. Ceci nous a conduits à envisager une action spécifique sur les lombalgies dans le cadre du programme TMS Pros. Nous allons également mettre en oeuvre des approches sectorielles, car la sinistralité de certains secteurs, notamment celui des soins à la personne – qui ne concerne pas directement cette commission d'enquête – explose actuellement, ce qui nécessite un accompagnement spécifique, car ils sont peut-être moins matures par rapport à la logique de prévention des risques.

Pour les TMS, le ciblage est une clé importante. Nous disposions pour ce faire de données de sinistralité, de déclarations à partir desquelles nous avons pu cibler les entreprises. Les 8 000 entreprises concernées représentaient ainsi à elles seules un tiers des indemnités journalières en lien avec les TMS et un tiers des TMS reconnus.

En matière de risque chimique, le ciblage est beaucoup plus complexe, dans la mesure où nous ne disposons pas de données assurantielles dans ce domaine, puisque les maladies concernées se déclarent avec un effet différé important. Nous mesurons aujourd'hui les effets des expositions d'hier. Le ciblage et l'approche programmatique que nous déployons depuis plusieurs années sont de fait plus difficiles à mettre en oeuvre. Identifier clairement les entreprises concernées reste difficile : il faut travailler par secteur d'activité, par polluant, par processus.

Les TMS présentent « l'avantage » d'avoir une sinistralité qui permet de cibler notre action. Cette démarche va se poursuivre, avec l'élargissement à la lombalgie évoqué par Marine Jeantet.

La difficulté, en matière de TMS, tient essentiellement au fait que les actions de prévention touchent aux organisations du travail, ce qui crée des résistances beaucoup plus fortes au sein des entreprises que lorsqu'il est question de risque chimique, où l'on propose par exemple des substitutions ou d'autres solutions techniques. Demander à une entreprise de changer son organisation du travail est plus délicat. Le ciblage est donc plus facile, mais il est ensuite plus compliqué de modifier les comportements.

Le deuxième grand programme concerne le risque chimique. Nous avions effectué, dans la précédente COG, un focus sur quatre risques. À ce rythme, il nous aurait fallu 150 ans pour couvrir tous les métiers. Nous avons donc décidé d'adopter, dans la prochaine COG, une logique plus générique. L'INRS a développé un logiciel, nommé SEIRICH – acronyme de « Système d'évaluation et d'information sur les risques chimiques en milieu professionnel » – qui permet une évaluation des risques chimiques en ligne, dans toutes les entreprises, de manière relativement simple. La simplicité d'utilisation est un élément important, car cela facilite l'appropriation d'un premier niveau d'évaluation, notamment dans les secteurs d'activité pour lesquels le risque chimique n'est pas le coeur de métier. Nous allons ainsi construire un dispositif sur un champ plus large, selon une logique comparable à celle de TMS Pros. Nommé CMR Pros, ce programme sera novateur et plus générique que le précédent.

Les quatre substances CMR que nous avons ciblées au cours des quatre dernières années sont le perchloroéthylène dans les pressings, les émissions de moteur diesel dans les centres de contrôle technique automobile, le styrène, essentiellement dans l'industrie du nautisme, et les fumées de soudage, surtout dans la métallurgie et notamment dans les chaudronneries.

L'idée, pour les cinq prochaines années, est de continuer à avoir des actions ciblées sur quelques polluants, mais de pouvoir également entraîner plus globalement les entreprises dans cette dynamique, quelles que soient leurs problématiques de risque chimique. Une approche ciblée, polluant par polluant, conduit en effet à ce que toute une population d'entreprises ne soit pas accompagnée, alors même que le risque chimique y est présent. Il s'agit donc de pouvoir accompagner ces entreprises dans une démarche de prévention, avec l'objectif de les rendre autonomes, afin qu'elles puissent pérenniser cette démarche lorsque notre accompagnement aura cessé.

L'un des outils sur lesquels nous allons nous appuyer est gratuit et accessible en ligne. Testé et co-développé avec des fédérations professionnelles et des représentants d'entreprises, il répond aujourd'hui très clairement aux besoins identifiés et est adapté à la fois à la petite entreprise et à l'entreprise plus importante. En entrant dans cet outil les données relatives aux produits chimiques existant dans l'entreprise, on obtient un premier niveau d'évaluation, sur la base duquel on guide l'entreprise jusqu'à l'élaboration d'un plan d'action, que l'on peut éventuellement l'aider à structurer afin qu'elle puisse le mettre en oeuvre et le déployer, dans une logique d'amélioration continue et de mise en place d'une démarche pérenne de prévention. Le problème du risque chimique est qu'il s'agit trop souvent d'un sujet d'experts. L'idée de ce dispositif est de « démocratiser » l'expertise et de faire en sorte que même une personne non experte puisse se saisir du sujet et faire avancer la prévention dans son entreprise, quelles qu'en soient la taille et les ressources. L'outil SEIRICH, mis en place et déployé depuis deux ans, présente l'avantage d'être simple et de pouvoir aider l'entreprise à identifier très rapidement les risques chimiques qui la concernent et à initier une démarche de prévention, afin d'agir concrètement sur les situations de travail à risque.

Le troisième programme concernait les chutes, essentiellement dans le secteur du BTP. Nous allons désormais envisager la manière d'aborder ce sujet hors BTP, dans le domaine de l'aide à la personne par exemple. Mais je pense que cela concerne moins votre champ prioritaire d'intervention.

Il s'agit d'un principe d'évaluation de politique publique. La Cour des comptes nous a beaucoup reproché de ne pas suffisamment évaluer les actions de prévention mises en oeuvre par la branche. Nous avons donc pris l'engagement de mettre en place, dans le cadre de ces grands programmes, un dispositif d'évaluation. Cette évaluation aurait pu être menée en interne, à partir des données de sinistralité, contextualisées par les conditions de mise en oeuvre ; mais nous avons trouvé plus intéressant de mandater un cabinet extérieur à l'institution, qui a interrogé des gens de notre réseau pour connaître leur ressenti et organisé des « focus groupes » avec des entreprises concernées par le programme. Lorsque l'on évalue soi-même ses propres programmes, le risque est grand d'entendre les commentaires avec un filtre, de façon sélective. Un cabinet extérieur, qui n'est ni juge ni partie, porte un regard plus neutre, à la fois sur les critiques et sur les points indiqués comme positifs, dont nous pouvons ensuite nous prévaloir avec davantage d'aisance que si nous les avions nous-mêmes mis en lumière.

Pouvez-vous nous expliquer comment vous évaluez la sous-déclaration et comment vous agissez sur ce phénomène ?

La sous-déclaration est un sujet ancien, différent selon qu'il s'agit des accidents du travail ou des maladies professionnelles.

Divers travaux d'experts montrent que la sous-déclaration en matière d'accidents du travail est très faible, car la déclaration d'accident du travail est, légalement, à la charge de l'employeur, qui risque gros en termes de pénalités et de sanctions s'il ne l'effectue pas en temps et en heure. Déclaration ne signifie pas reconnaissance ; pour autant, l'employeur est tenu de déclarer tout fait accidentel survenu sur le lieu de travail. Il y a ainsi très peu de sous-déclaration d'accidents du travail.

Le sujet est surtout celui des maladies professionnelles, pour lesquelles la déclaration est à l'initiative de l'assuré. Lorsqu'un salarié est malade et que l'on émet l'idée que sa maladie puisse être d'origine professionnelle, il lui appartient d'effectuer une démarche auprès de sa caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). Or de nombreux assurés soit ne connaissent pas leurs droits, soit sont découragés ou n'osent pas faire cette déclaration. Sans doute savez-vous qu'une commission, dont nous ne faisons pas partie, se réunit tous les trois ans sous la présidence d'un magistrat de la Cour des comptes et évalue cette sous-déclaration, qui fait l'objet d'un versement de la branche AT-MP à la branche maladie, dans la mesure où cette dernière prend en charge les salariés concernés au titre de leurs soins. Il est, par définition, très difficile d'évaluer cette sous-déclaration. La fourchette d'évaluation s'élargit ainsi de triennale en triennale ; il existe en effet une grande part d'approximation, qui fait que ce phénomène n'est plus documenté techniquement.

Pour autant, nous essayons d'agir. Nous avons ainsi mené, voici quelques années, une action sur le cancer de la vessie, qui peut être d'origine professionnelle. Dans la mesure où la CNAMTS gère à la fois la branche maladie et la branche AT-MP, nous avions constaté une augmentation du nombre de personnes en affection longue durée (ALD) atteintes de cancer de la vessie, sans observer pour autant d'augmentation du nombre de maladies professionnelles reconnues (MP). Nous avions donc décidé d'être proactifs et de mettre en oeuvre, d'abord expérimentalement dans quelques régions, puis de façon généralisée, une action consistant à aller au-devant des personnes concernées, en leur adressant, ainsi qu'à leur médecin traitant, un courrier indiquant que leur affection pouvait être d'origine professionnelle et que, si cela était avéré, elles pouvaient bénéficier de certains droits, à condition d'effectuer les démarches nécessaires. Cette expérimentation avait très bien fonctionné, puisqu'elle avait suscité une multiplication par quatre ou cinq du nombre de demandes de MP, dont 60 % environ ont abouti à une reconnaissance, comme la moyenne des demandes que nous traitons. Ainsi, nos statistiques montrent une augmentation très nette des MP relatives au cancer de la vessie : ceci n'est pas lié à une augmentation du nombre de ces cancers, mais simplement à un changement de comportement vis-à-vis de la démarche de reconnaissance.

Nous avons ensuite cherché d'autres exemples susceptibles de donner lieu à des démarches du même type. Ceci est très chronophage pour nos services et potentiellement anxiogène pour les salariés. Concernant l'amiante par exemple, il est proposé aux travailleurs concernés un suivi post-professionnel, dans la mesure où il est clairement établi que le mésothéliome est d'origine professionnelle. Or tous les mésothéliomes ne sont pas reconnus en MP, car cela n'est pas toujours bien vécu par les assurés, qui refusent de faire des demandes en ce sens, pour diverses raisons. Jusqu'où peut-on aller dans l'intrusion ? Nous considérons que nous devons, en tant que service public, permettre l'accès aux droits, informer, proposer ; mais il faut aussi savoir s'arrêter à un moment donné. Si les gens refusent, en toute connaissance de cause, d'effectuer une démarche, ce choix leur appartient. Nous ne sommes pas dans une logique d'automatisation.

Nous avions également envisagé de former les médecins traitants, qui nous semblaient particulièrement bien placés pour informer leurs patients sur leurs droits. Il faut toutefois savoir que l'on compte environ 100 000 maladies professionnelles reconnues par an, ce qui, rapporté à la clientèle d'un médecin généraliste, correspond à une ou deux MP rencontrées au cours de sa carrière. Il n'apparaît donc pas très efficient de former des médecins pour des cas auxquels ils ne seront que très rarement confrontés. Affoler la population en effectuant de l'information « tout-venant » n'est pas plus pertinent. Notre idée, inscrite dans la nouvelle COG et que nous allons tester au cours des prochaines années, est donc de travailler avec nos médecins-conseils qui, à un moment ou un autre, voient les salariés malades dans le cadre des contrôles d'arrêts de travail. Il nous a semblé intéressant de travailler en interne, avec une population de médecins que nous pouvons former afin qu'ils aient le réflexe, face à un certain nombre de pathologies, d'informer les patients. Il nous reste à élaborer le module de formation. Je crois beaucoup à cette démarche.

Je comprends tout à fait votre démarche visant à favoriser, grâce aux médecins-conseils, la reconnaissance en tant que maladie professionnelle de troubles musculo-squelettiques en particulier.

Cette action ne concerne pas les TMS, pour lesquels il existe un délai assez court entre l'exposition et l'apparition du trouble et au sujet desquels les gens sont bien informés et les déclarations généralement faites. Le sujet est plutôt celui des cancers, qui surviennent en temps différé, souvent lorsque les gens sont à retraite. C'est cela qui pose problème.

Je trouve intéressante l'idée consistant, en cas d'ALD, à contacter les personnes concernées et leur médecin. Il s'agissait, si j'ai bien compris, d'une expérimentation.

Cette démarche a été généralisée pour les cancers de la vessie. Nous avons cherché si elle pouvait être déclinée dans d'autres cas, mais il nous est apparu que les autres cancers étaient trop faiblement d'origine professionnelle pour qu'il soit « rentable » d'envoyer des courriers sans affoler tout le monde.

Dans la mesure où l'expérimentation avait été concluante, nous avons systématisé la démarche : dès que nous recevons une demande d'ALD pour cancer de la vessie, nous envoyons un courrier d'information.

Au patient et à son médecin traitant.

Avez-vous été confronté, dans votre clientèle, à des cas de cancer de la vessie ?

Oui, bien sûr. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de revenir sur ce point de votre exposé en vous demandant s'il s'agissait ou non d'une expérimentation.

Ce dispositif a été généralisé il y a environ un an et demi.

La démarche me paraît tout à fait intéressante, dans la mesure où le cancer de vessie est un cas typique où il est nécessaire de rechercher l'éventuelle origine professionnelle. Je vais creuser la question.

Une étude, de 2014 me semble-t-il, estimait que 15 000 à 30 000 cancers dépistés chaque année seraient d'origine professionnelle, alors que seuls 2 000 sont reconnus par l'assurance maladie.

Ceci renvoie à un débat récurrent, que nous avons notamment avec Santé Publique France : certaines maladies peuvent être d'origine professionnelle sans pour autant être reconnues comme maladies professionnelles, donnant droit de ce fait à indemnisation. Cette reconnaissance se fonde en effet sur des tableaux fondés sur certains critères, notamment en termes de nature et de durée d'exposition. Les maladies sont souvent d'origine multifactorielle, et les tableaux sont élaborés de façon à permettre de définir à partir de quel moment on considère qu'une pathologie est majoritairement d'origine professionnelle et doit, à ce titre, donner droit à indemnisation par la collectivité.

Ces tableaux sont discutés de façon paritaire et font l'objet d'âpres discussions. À l'échelle européenne, la France est le seul pays à disposer de tels tableaux. Notre système de reconnaissance est probablement l'un des plus favorables aux salariés en Europe, dans la mesure où le fait de répondre aux critères énumérés dans le tableau donne droit à reconnaissance. Les trois quarts des pays européens fonctionnent sur la base de comités d'expertise, potentiellement plus hétérogènes et moins automatiques.

Ce décalage entre les cancers dépistés et les cancers reconnus pose un problème. N'existe-t-il pas par ailleurs un souci lié au cloisonnement des tableaux par branche ?

Qu'entendez-vous par « branche » ? S'agit-il de branche professionnelle ou de branche de sécurité sociale ? Il n'existe pas de cloisonnement par branche, à part pour ce qui concerne le régime général et le régime agricole. Les tableaux de maladies professionnelles sont souvent inter-branches.

Les tableaux sont liés avant tout à l'exposition à un risque. Le tableau relatif à l'exposition au plomb, par exemple, qui fut le premier élaboré, concerne potentiellement tous les métiers susceptibles d'entraîner une exposition au plomb. Il faut savoir que ces tableaux sont régulièrement révisés et font l'objet de débats avec les partenaires sociaux. Les expositions chimiques ne sont pas ce qui pose le plus problème. Le sujet aujourd'hui est véritablement celui des TMS, qui représentent 87 % des maladies professionnelles. Ceci peut concerner des femmes de ménage, des ouvriers mécaniciens, des salariés travaillant à la chaîne, etc, et ne se limite pas à un secteur donné.

Prenons un exemple concret. Vous connaissez certainement la cokerie d'ArcelorMittal, à Fos-sur-Mer : il a été constaté qu'un certain nombre de salariés ayant travaillé là avaient déclaré des cancers par la suite. Sur les dix-sept ou dix-huit dernières années, ceci a concerné plus d'un cancer reconnu par an, ce qui est considérable. Or, pour l'instant, on ne parvient pas à identifier les sous-traitants potentiellement touchés. La question récurrente, qui vous avait été posée par des représentants des organisations syndicales de l'époque, était de savoir pour quelles raisons il ne vous était pas possible d'indiquer combien de cancers reconnus concernaient la cokerie.

Votre question comporte différents aspects. Le premier est celui de la sous-traitance du risque sur site. En tant qu'assureur, nous connaissons la relation entre un salarié et son employeur, mais ignorons où le salarié travaille. Nous savons uniquement, sur la base de la déclaration d'embauche, que tel employeur emploie tel salarié. L'employeur paie les cotisations et, en cas d'accident, voit sa responsabilité engagée. Le fait qu'il envoie ses salariés sur différents chantiers n'est absolument pas porté à notre connaissance. Ceci n'est pas tracé et relève de l'activité normale de l'entreprise. Quand bien même nous souhaiterions faire le lien entre des maladies professionnelles et une entreprise faisant appel à de nombreux sous-traitants, ceci ne nous serait pas possible, dans la mesure où nous connaissons seulement le nom des sous-traitants. Nous ne pouvons « accrocher » les maladies professionnelles qu'aux employeurs et non aux lieux de travail. Il s'agit d'une fragilité de notre système. Nous avions été beaucoup mis en cause à ce sujet ; or nous ne pouvons pas créer des informations dont nous ne disposons pas. Si nous demandions à tracer les lieux de travail des salariés, nous serions accusés de « fliquer » tout le monde. Il faut trouver un juste équilibre.

Comment avons-nous réagi face à cela ? Vous n'êtes pas sans savoir que, lorsqu'un accident du travail concerne un salarié d'une entreprise d'intérim, le risque est partagé entre l'entreprise d'intérim et l'entreprise utilisatrice. Figure ainsi, dans la déclaration d'accident du travail, le nom de l'entreprise utilisatrice, afin de pouvoir lui imputer une partie du risque, selon un partage un tiers – deux tiers. Nous avons pensé qu'il serait intéressant de faire de même dans le cadre d'une sous-traitance et que, lorsque survient un accident sur site, on puisse mentionner le numéro SIRET de l'entreprise au sein de laquelle a eu lieu l'accident. Nous avons ainsi modifié le formulaire CERFA en septembre dernier et, depuis six mois, cette procédure est mise en place. Nous faisons de l'information à ce propos et espérons que cela va permettre, avant même de passer à un problème de responsabilisation et de tarification, de documenter la réalité de certains risques. Ceci suppose toutefois que ce document soit correctement complété par les entreprises sous-traitantes, auxquelles il appartient d'effectuer les déclarations. Désormais, la possibilité leur est donnée de le faire. Une fois que nous disposerons de données et d'un recul suffisant, j'ai négocié avec les partenaires sociaux que nous examinions la situation afin d'envisager s'il y a lieu ou non de modifier la tarification en conséquence.

Le deuxième aspect de votre question concerne le fait de savoir pourquoi nous ne communiquons pas sur la situation particulière d'entreprises déterminées. Nous sommes tenus à des obligations auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et ne pouvons pas divulguer, à la presse notamment, des informations relatives à une entreprise. Nous avons accès, en tant qu'assureur public, à un certain nombre de données nominatives, afin de pouvoir indemniser les victimes et imputer aux entreprises responsables, mais ne pouvons communiquer que sur des données anonymisées, statistiques, agrégées au niveau national. Nous sommes tenus de respecter des critères de confidentialité, faute de quoi nous serions immédiatement mis en demeure par la CNIL. Il est arrivé que certaines organisations syndicales me demandent pourquoi je ne communiquais pas sur la situation de telle ou telle entreprise. La réponse est simple : je n'en ai pas le droit.

Il ne s'agissait pas, en l'occurrence, de communiquer des informations à la presse, mais à des institutions.

Les organisations syndicales ne sont pas des institutions. J'ajoute que la CNIL ne m'autorise pas davantage à communiquer ces données au ministère du travail.

Cela pose un problème d'une autre nature : comment, de ce fait, intervenir sur les postes de travail producteurs de maladies ?

Ceci renvoie à la notion de ciblage dont il était question précédemment. Dans la mesure où nous ne disposons pas de ces éléments, nous travaillons essentiellement par rapport aux techniques et processus utilisés : je pense par exemple à l'utilisation, dans le secteur du nautisme, de procédés générant des émanations nocives de styrène. Nous avons ciblé ce secteur d'activité particulier ; ceci ne nous a pas permis d'identifier toutes les entreprises exposant leurs salariés au styrène, mais de disposer d'un coeur de cible. Aujourd'hui, nos moyens de ciblage sont les activités et l'utilisation dans ces secteurs soit de procédés, soit de produits reconnus comme potentiellement nocifs. Nous ne disposons pas de données statistiques nous permettant de cibler une entreprise en particulier.

Nous aurions pu avoir des données partielles grâce aux informations relatives à la pénibilité, dans la mesure où l'un des facteurs de pénibilité au sens de la loi créant le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) était l'exposition à des cancérigènes. Nous avions ainsi prévu, au niveau des CARSAT côté branche retraite, d'utiliser les données agrégées par les entreprises pour compléter nos ciblages, afin de pouvoir mener des actions de prévention primaire. Or ce critère a été supprimé et ces données ne sont plus disponibles à cette fin.

La question des risques psychosociaux, que vous avez brièvement abordée, existe aussi dans l'industrie. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?

Ce sujet, sensible, compliqué, a donné lieu, en janvier 2018, à une magnifique publication Enjeux et actions. Vous n'êtes pas les premiers parlementaires à vous être saisis de cette question, et j'ai déjà eu l'occasion de venir à plusieurs reprises dans cette noble institution m'exprimer à ce propos. Les questions soulevées portent souvent sur la reconnaissance. Or il est important de considérer également le volet prévention. Les deux aspects doivent être liés. Nous avons ainsi fait le choix de consacrer notre document de synthèse annuel aux risques psychosociaux. Y figurent les données en termes de reconnaissance non seulement de maladies professionnelles, mais aussi d'accidents du travail. Il faut savoir que plus d'un million d'accidents du travail sont reconnus chaque année : leur nombre fait qu'ils ne sont pas codifiés aussi précisément que les maladies professionnelles. Aller dans le détail suppose donc de réaliser des analyses statistiques relativement compliquées dans nos bases. Il n'est pas possible de faire cela en routine. Nous avons procédé à ce travail spécifique sur les affections psychiques, comme nous l'avions fait précédemment pour les lombalgies, et nous sommes rendu compte qu'on les reconnaissait beaucoup comme accidents du travail, puisque cela représente plus de 10 000 cas par an. Le sujet est donc loin d'être minime, alors que l'on pensait jusqu'à présent qu'elles n'étaient reconnues qu'en MP.

Nous avons aussi examiné les secteurs concernés et les circonstances, l'objectif de l'étude étant, une fois le constat effectué, de proposer des actions. Nous nous sommes aperçus que, contrairement aux idées reçues, ce type d'affection ne concernait pas que les cadres, mais majoritairement des employés. Les cadres étant moins exposés à des accidents du travail, la part des affections psychiques est plus importante dans cette population ; en revanche, en volume, cela concerne essentiellement les employés. Il faut savoir que les risques psychosociaux ne recouvrent pas uniquement les problèmes de management interne à l'entreprise, mais sont liés, dans environ 50 % des cas, à des facteurs externes, c'est-à-dire au contact avec le public. Ceci concerne par exemple les gens qui travaillent dans les commerces – vendeurs, serveurs dans la restauration –, les transports et les soins à la personne. Le point commun à tous les secteurs ciblés par ces accidents est d'exposer les salariés à des agressions, verbales ou physiques. J'ai longtemps travaillé aux urgences : on peut tout à fait comprendre que les personnes auxquelles on a affaire soient angoissées. Mais il faut aussi comprendre, inversement, que les employés d'un service hospitalier fatiguent face à ces situations et déclarent leur stress. Ces constats nous ont ouvert de nouvelles perspectives d'action : les formations proposées aux personnels ne sont en effet pas les mêmes selon qu'il s'agit de gérer du stress en interne, auquel cas il convient d'agir sur les structures de management d'une entreprise ou d'une entité, ou de faire face aux agressions du public. Nous avons ainsi mené des actions, au sein de la sécurité sociale, avec les personnels travaillant à l'accueil des caisses d'allocations familiales (CAF), qui se trouvent face à des usagers traversant des situations de vie souvent difficiles. Il est arrivé par exemple que des personnes désespérées s'immolent devant eux. Comment gérer cela ? Nous souhaiterions proposer des actions sectorielles adaptées, dans les domaines identifiés comme étant les plus à risque.

Cette étude, menée sur les 10 000 cas recensés, ne montre pas de secteur industriel prioritairement concerné par le sujet. Ceci ne signifie pas qu'il n'existe pas de risques psychosociaux dans l'industrie, mais ceci ne ressort pas de façon massive.

La notion de facteurs externes est très intéressante. Je dois dire qu'elle m'échappait jusqu'ici. Or les chiffres sont assez éloquents.

Nous avons été les premiers surpris. Nous disposions déjà de quelques éléments, puisque nous avions travaillé notamment avec les conducteurs de bus privés ou les personnels des guichets Air France, qui sont très souvent victimes d'agressions. Mais nous étions loin d'imaginer une répartition aussi équilibrée entre facteurs internes et externes. Ceci nous ouvre des possibilités que nous n'avions pas envisagées.

Je pense que ceci est assez prégnant en particulier dans les services de standards téléphoniques ou équivalents.

Je n'avais pas non plus cette notion. Avez-vous des informations concernant les raisons de ce phénomène : ceci est-il dû uniquement au fait que ces personnes sont en contact avec le public ? N'est-il pas possible d'imputer cela au fait qu'elles aient un faible niveau de formation ? Avez-vous pu établir un tel lien ?

Nous ne pouvons aller aussi loin à partir de nos données. Il faudrait compléter cela par des études qualitatives. Je dispose seulement des données relatives à la catégorie socio-professionnelle, à l'âge, au secteur d'activité, aux circonstances de l'accident. C'est ce qui nous a permis d'effectuer la distinction entre violence externe et interne. Il nous faudra creuser tout cela si nous montons des programmes à ce propos. Nous avons ainsi été frappés de constater que cela concernait souvent des employés, majoritairement des femmes. Il ne faut pas interpréter cela comme le signe que les femmes seraient plus « à risques », mais que les métiers concernés sont souvent très féminisés. Ceci méritera, pour agir, de comprendre s'il s'agit par exemple d'un problème de formation, auquel cas cela serait accessible et corrigeable.

On constate, dans certains secteurs d'activité, une récurrence plus forte des accidents avec affection psychique que des autres types d'accidents du travail. Il existe en effet certains secteurs plus exposants, dans lesquels on ne pourra supprimer totalement l'exposition. Une formation n'empêchera pas que ces personnes soient à nouveau confrontées à une agression.

Dans le secteur des soins à la personne, les personnels n'ont bien souvent pas de formation. Vous indiquiez de la même manière que les TMS avaient explosé dans ce secteur. Est-ce simplement parce que le secteur se développe et compte de plus en plus d'employés ?

Tout ceci est passionnant, mais nous éloigne quelque peu du secteur industriel. Or nous sommes contraints par le temps.

Je vis sur le territoire de Saint-Nazaire, où travaillent de nombreux dockers, qui peinent à faire reconnaître leurs cancers comme maladies professionnelles. Vous avez évoqué précédemment les critères utilisés pour cette reconnaissance. Sont-ils voués à évoluer dans le temps ?

Les critères figurant dans les tableaux de maladies professionnelles sont fixés par décret. Ils sont auparavant négociés paritairement, au sein de la commission 4 du Comité d'orientation des conditions de travail (COCT), et donnent lieu à d'âpres débats entre organisations syndicales et organisations patronales. Il s'agit donc avant tout du fruit d'un compromis social, même si, en cas de désaccord, c'est le ministère qui tranche. Le système fonctionne ainsi depuis la création, en 1919, du premier tableau de maladies professionnelles, qui concernait les maladies relatives à l'exposition au plomb. La France est globalement, je le rappelle, le pays d'Europe le plus généreux en termes de reconnaissance. Elle est ainsi quasiment le seul pays européen, avec l'Allemagne, à reconnaître les TMS. Il existe par ailleurs, en termes de volume, un rapport de un à cinq entre les TMS françaises et allemandes, alors que les structures d'entreprises sont comparables dans les deux pays. De nombreux pays d'Europe ont fait le choix de ne pas reconnaître les TMS, au motif que ces maladies ne sont pas uniquement d'origine professionnelle. Il faut en effet rappeler que la reconnaissance ouvre un droit à indemnisation, ce qui représente des sommes considérables. S'ajoute à cela le fait qu'en France, la rente allouée en matière d'AT-MP est viagère et continue donc à être perçue après la retraite et ensuite par les ayant droits, alors qu'en Allemagne elle cesse d'être versée à la retraite. Tout cela relève de choix sociétaux faits au fil des années et explique en partie l'âpreté des négociations.

Pour abonder en ce sens, il faut savoir que si, par exemple, une lomboradiculalgie est avérée au niveau de l'imagerie médicale, elle est reconnue comme maladie professionnelle si la personne travaille dans un secteur d'activité concerné par le tableau correspondant.

Je souhaiterais revenir brièvement sur les critères utilisés par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Des évolutions sont-elles selon vous nécessaires ?

Je rappelle que les CRRMP ne dépendent pas de l'assurance maladie, mais sont des comités indépendants d'experts, dont nous assurons simplement le secrétariat et la logistique. Les médecins composant ces comités décident en leur âme et conscience et leur décision s'impose aux caisses. Ce système a été mis en place dans les années 1990 pour pallier l'absence de tableaux dans certains cas. Pour les risques psychosociaux, par exemple, il n'est pas sûr que l'on parvienne à élaborer un tableau un jour, car il existe une multitude de cas particuliers. Or un tableau nécessite de lister toutes les expositions, les durées et l'ensemble des symptômes considérés. Dans le champ des troubles psychosociaux, lister par exemple tous les facteurs d'exposition pouvant donner lieu à indemnisation n'est pas possible, car cela recouvrirait l'ensemble des situations de travail. Établir une liste limitative se ferait au détriment du salarié. L'idée a donc émergé de créer des comités d'experts pour combler ces manques. Nous ne faisons que constituer les dossiers soumis à ces comités, qui prennent leurs décisions en toute indépendance. J'ignore donc quelles évolutions pourraient intervenir. Nous pouvons seulement, pour ce qui nous concerne, améliorer les délais d'instruction. Nous sommes d'ailleurs en train d'y travailler.

Le sujet est plutôt l'« embolisation » de ces comités, qui n'ont pas les moyens de traiter des demandes en nombre croissant. Notre objectif actuel est donc d'essayer de rationaliser la saisine de ces comités, en la recentrant sur les cas qui le nécessitent vraiment. Les CRRMP reçoivent de très nombreuses demandes concernant des TMS, pour lesquels les tableaux ont été mal rédigés, ce qui conduit à des dossiers mal écrits d'un point de vue juridique et à de nombreux contentieux. Dans certaines situations, nous sommes obligés de saisir le comité pour valider une décision. Si les tableaux étaient mieux rédigés, cela éviterait ce flux inutile et permettrait de garder le temps d'expertise pour des dossiers compliqués, nécessitant un débat. Il nous faut donc apporter des améliorations en termes de gestion, et non de critères, puisque, par définition, les dossiers sont examinés au cas par cas.

Existe-t-il des disparités régionales liées à cette organisation ? Avez-vous par ailleurs une opinion sur le taux d'incapacité de 25 % actuel et son application aux maladies psychiques ?

Il existe effectivement des disparités, dans la mesure où il n'y a pas de vérité absolue en médecine. Le fait que le comité soit composé de trois médecins vise à permettre une décision in fine, mais on constate que certains comités sont plus sévères que d'autres. Je répète que les caisses ne peuvent pas y faire grand chose, car elles ne sont pas partie prenante à la décision. Le risque est le même que pour toute expertise médicale.

Concernant le taux de 25 %, mon opinion est très claire. Le fonctionnement de notre système de reconnaissance est fondé sur un compromis social. Il existe, pour donner droit à une reconnaissance comme maladie professionnelle et à une indemnisation, des critères, parmi lesquels un critère de gravité. Lorsque l'on élabore un tableau, les critères retenus intègrent le critère de gravité. Le taux d'incapacité de 25 % correspond à cela. On pourrait parfaitement abaisser ce taux à 10 % : pour autant, cela ne conduirait pas à davantage de reconnaissances, dans la mesure où le comité intègrerait le critère de gravité dans son choix et donnerait un avis négatif. Lorsqu'une commission parlementaire avait envisagé de baisser ce taux, j'avais effectué le calcul : il était apparu que cela allait accroître les délais d'attente, faute d'effectifs de médecins suffisants, sans forcément augmenter le nombre de reconnaissances. Je pense aussi que le fait d'appliquer un taux différent pour les maladies psychiques reviendrait à les favoriser par rapport aux autres : sur quelle bases ? Notre logique consiste au contraire à considérer que tous les malades sont égaux face à un système de reconnaissance. C'est l'incapacité, le fait que la maladie empêche de travailler, qui doit donner le droit d'entrer dans une filière, quelle que soit la cause de la maladie. Une maladie psychique n'est pas plus grave qu'une maladie cancéreuse. Attention à ne pas créer de disparités !

Je souhaitais rebondir que la question des CRRMP et l'existence de disparités régionales : n'y a-t-il pas possibilité qu'une instance nationale permette un recours éventuel ?

Un recours contentieux est toujours possible. Les gens ne se privent d'ailleurs pas d'utiliser cette possibilité. Lorsqu'une décision de CRRMP est contestée, les juges saisissent généralement un autre CRRMP pour avoir un deuxième avis. Mais il n'existe pas de cassation. Il a été envisagé, un moment, d'établir une instance nationale ; mais en matière d'expertise médicale, il est difficile de savoir qui a raison. Lorsque trois médecins ont déjà donné un avis, comment être sûr que les trois médecins suivants donneront un « meilleur » avis ? Ceci reviendrait à créer une sorte de hiérarchie. Ce sujet est compliqué. Plusieurs solutions ont été envisagées. Il a par exemple été question que les médecins se réunissent davantage, pour permettre une plus forte harmonisation des décisions. Mais le temps des professeurs d'université praticiens hospitaliers (PU-PH) qui président ces comités est compté. Ils font souvent cela de façon quasi bénévole, en plus de leur travail classique. Il est donc difficile de leur demander d'y consacrer plus de temps.

Ceci met en lumière la difficulté du travail hors critères. Pourriez-vous préciser qui constitue les CRRMP ? Comment les médecins sont-ils recrutés ?

Ils sont désignés par le ministère, me semble-t-il, sur proposition des agences régionales de santé (ARS). Ce dispositif est indépendant de l'assurance maladie.

Non, c'est purement règlementaire.

Je souhaiterais revenir sur la question des tableaux de reconnaissance. Prenons l'exemple du benzo[a]pyrène, qui concerne le tableau 16 bis : à partir du moment où une reconnaissance intervient, que se passe-t-il ? Ceci donne-t-il lieu à une investigation pour savoir à quel moment de sa vie professionnelle la personne concernée a été en contact avec ce produit ?

L'investigation a lieu avant. Lorsqu'une personne estime que la maladie dont elle souffre peut être due au fait d'avoir été exposée, au cours de sa vie professionnelle, à un agent CMR, elle constitue un dossier – assez précis – à l'appui de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. J'en profite pour vous indiquer que nous allons également effectuer un accompagnement des personnes faisant des demandes de MP, car le dossier à constituer est conséquent et nécessite de disposer d'éléments factuels assez forts. La caisse instruit ce dossier en vue d'une éventuelle reconnaissance. Une enquête est systématiquement menée par la CPAM, qui va documenter la réalité de l'exposition, dans les différentes entreprises au sein desquelles la personne a travaillé, pour vérifier à la fois son temps de travail et les expositions auxquelles elle a été soumise. Un travail est également conduit avec l'ingénieur conseil de la CARSAT, qui va indiquer dans quelle mesure les produits concernés sont à risque. Cette étude technique sert de base à la décision de reconnaissance.

Vous disposez donc des données vous permettant d'identifier les lieux où se posent des problèmes aigus de santé au travail ?

Pour une personne déterminée.

En l'occurrence, pour ce qui est du cancer de la vessie – qui représente plus de 90 % des maladies professionnelles du tableau 16 bis – nous sommes capables de dire qui l'a eu et dans quelles entreprises cette personne a travaillé.

Pour ce qui est des expositions aux cancérigènes, la difficulté vient essentiellement du fait que cela s'inscrit dans du temps long. Lorsque nous menons ces enquêtes, il n'est pas rare que les entreprises concernées aient disparu. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous avons une forte mutualisation en matière de tarification dans le domaine des cancers : soit la personne a travaillé dans plusieurs entreprises qui l'ont exposé à des substances cancérigènes et le risque est partagé, soit les entreprises ont disparu. Dans le cas des maladies dues à l'amiante par exemple, qui constituent l'essentiel des pathologies malignes les plus graves que nous reconnaissons, les entreprises concernées ont souvent fait faillite. Peut-être certaines se sont-elles reconstituées autrement, mais il ne s'agit plus, juridiquement, des mêmes entreprises. Les informations dont nous disposons ne nous permettent que de connaître une entreprise X, à un moment donné.

C'est précisément sur cet aspect que je souhaitais insister. Il ne s'agit pas d'une mise en cause en soi. Ceci pose un problème : même si l'entreprise a changé de raison sociale, des postes de travail continuent à exister en l'état pendant parfois des décennies et à produire les mêmes maladies. Quelles actions pouvez-vous déployer dans ce cas ? Quels outils vous manquent ? Quels sont les effets constatés des premières actions mises en oeuvre de ce point de vue ? De quel pouvoir disposez-vous pour faire évoluer un certain nombre de situations de travail concrètes ?

On dénombre environ 70 cas de cancer de la vessie par an : élaborer un programme national sur un nombre de cas aussi réduit est compliqué pour nous. J'ai bien conscience du fait qu'il est horrible de parler de chiffres dans ces circonstances, car ces 70 cas sont bien 70 personnes malades. Néanmoins, construire un dispositif pour une telle population est difficilement envisageable. Pour autant, les services prévention de nos caisses régionales disposent de ces données et nos ingénieurs et contrôleurs de sécurité, qui interviennent au quotidien dans les entreprises pour les accompagner et les aider à prévenir un certain nombre de risques, ont ces éléments. Il est toutefois heureux que nous ne nous limitions pas aux déclarations et aux reconnaissances pour cibler les entreprises à accompagner, car nous tomberions souvent à côté, dans la mesure où il s'agit d'expositions passées. Il existe peut-être des cas, tels que celui que vous citez, dans lesquels les postes n'ont pas évolué au cours du temps. Globalement, nous constatons toutefois que les choses avancent dans les entreprises. En matière de risques psychosociaux (RPS), par exemple, la situation a vraiment évolué : on n'évoque pas du tout les RPS aujourd'hui comme il y a dix ans, où l'on se heurtait à un déni. On peut toujours juger cette évolution trop lente, voire insatisfaisante dans certains cas ; mais nous observons globalement une évolution positive.

En termes de capacités d'intervention, nous comptons 1 400 agents, répartis dans les vingt caisses régionales – seize en métropole et quatre outre-mer –, qui apportent une expertise technique. Nous avons également la capacité d'accompagner financièrement un certain nombre d'entreprises, avec des outils spécifiques pour les entreprises de moins de 200 salariés et celles de moins de cinq salariés. Le budget qui nous a été attribué jusqu'à fin 2017 nous permettait de subventionner à hauteur de 50 millions d'euros environ les entreprises à accompagner. Ceci concernait, dans un certain nombre de cas, le risque chimique, qui est souvent assez compliqué à appréhender, car lié aux processus. Or changer un processus dans une industrie n'est pas simple. La démarche de substitution des produits est très louable et vertueuse, mais peut s'avérer compliquée. Ceci suppose souvent, par ailleurs, la mise en oeuvre de moyens de protection collectifs assez lourds et coûteux. L'un de nos leviers consiste donc à aider les entreprises, notamment les plus petites, à investir dans des dispositifs de prévention, tels que des systèmes de ventilation ou de captation à la source, pour éviter d'exposer les salariés.

Face aux entreprises qui n'avancent pas, qui ne mettent pas en oeuvre les actions appropriées et dans lesquelles nous constatons l'existence d'un risque avéré, nos services de prévention peuvent mobiliser un outil spécifique d'assureur, sous forme d'une injonction majoration. Cela consiste en l'envoi d'un courrier, recommandé avec accusé de réception, présentant un constat de risque ainsi qu'un ensemble de mesures à mettre en oeuvre dans un délai donné. Si l'entreprise ne prend pas les mesures préconisées dans le délai imparti, nous pouvons aller jusqu'à majorer son taux de cotisation.

Nous pouvons donc, en résumé, mobiliser de la compétence technique, par le biais de nos experts, ingénieurs et contrôleurs, des outils d'incitation financière pour aider notamment les plus petites entreprises à investir dans des dispositifs de prévention et avons la possibilité de majorer les cotisations des entreprises qui ne donneraient pas suite à nos demandes. Nous disposons enfin de tous les outils d'information que nous co-produisons avec l'INRS : ce sont des centaines de guides et de supports permettant d'aider techniquement les entreprises à répondre aux situations qui posent problème et à progresser dans leur démarche de prévention.

Nous siégeons par ailleurs dans les comités sociaux et économiques (CSE), ex-CHSCT, essentiellement dans les grandes entreprises. Nous pouvons également être invités à intervenir dans certaines entreprises dans lesquelles se poseraient des problèmes identifiés. Nous disposons aussi d'unités techniques et de laboratoires au sein des CARSAT, qui peuvent effectuer des mesures d'exposition à des produits chimiques sur des postes, si nous sommes alertés et mandatés par un CHSCT par exemple. Ces interventions sont évidemment gratuites. Nous travaillons également en collaboration avec les services de santé au travail, qui sont des acteurs importants. Nous signons des contrats avec eux et ils peuvent nous solliciter s'ils identifient certains risques dans le cadre du suivi des salariés.

Vous avez devancé ma question, puisque je souhaitais vous interroger sur la manière dont vous interagissez avec la médecine du travail. D'aucuns évoquent l'idée que la médecine du travail puisse, à l'avenir, s'exercer sous l'égide de la sécurité sociale. J'aimerais connaître votre sentiment à ce propos.

Concernant la tarification des risques, son caractère incitatif est-il suffisant ? Pensez-vous que les choses doivent rester en l'état ? Les écarts entre bons et mauvais élèves sont-ils assez incitatifs ?

Comme vous le savez, une mission, à laquelle participe Mme Lecocq, est actuellement en cours, mandatée par les ministres du travail et de la santé pour réfléchir à l'organisation des acteurs. La question des services interprofessionnels de santé au travail (SIST) va être traitée dans ce cadre. Il est clair qu'il existe un problème de structuration de ces acteurs, qui sont des associations très autonomes, fonctionnant avec leur projet de services, qui n'est pas forcément piloté et organisé. Nous signons des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) avec eux. On compte actuellement environ 250 SIST, et 173 CPOM ont été conclus. Nous nous sommes épuisés à signer ces contrats. Encore faut-il ensuite les faire vivre. Ils sont très hétérogènes et il fallait tout d'abord apprendre à travailler ensemble : c'est une première étape. Nous avions anticipé la création des grandes régions et disposons de 16 CARSAT en France. Or il existe, dans certaines régions, jusqu'à 50 services de santé au travail. Il est très difficile d'élaborer 50 modes de collaboration sur mesure et de parvenir à les faire adhérer aux priorités négociées avec l'État. Il y a donc certainement là un sujet d'organisation.

De là à dire qu'il faut les intégrer à la sécurité sociale, il y a un énorme pas et je serais très prudente sur ce point. Je connais bien, à titre personnel, le modèle de la Mutualité sociale agricole (MSA), qui fonctionne selon ce principe. Ce modèle est-il transposable au régime général, sachant que l'on se situe sur des échelles différentes ? La décision ne m'appartient pas. Pour autant, je pense que cela constituerait un énorme pas et qu'il existe peut-être des étapes intermédiaires à franchir avant d'en arriver là. C'est l'objet de la mission confiée à trois personnes qui vont élaborer des scénarios possibles, avec avantages et inconvénients. Il est sûr que, sans même parler de l'inclusion au sein de la sécurité sociale, on gagnerait collectivement à mieux structurer les services de santé au travail, afin de mieux les piloter et de les inscrire dans des priorités globales, comme nous le faisons avec nos CARSAT. Je ne prétends pas que cela soit simple : nos caisses avaient l'habitude d'être assez autonomes et il n'a pas été si facile de les faire entrer dans nos programmes nationaux. Chaque caisse avait, localement, l'habitude de travailler d'une certaine manière et il a fallu élaborer un processus de conduite du changement. Le bilan est aujourd'hui plutôt positif, ce qui montre que cela peut fonctionner pour peu que l'on inscrive la démarche dans la durée.

Un autre volet de votre question portait sur la tarification. Concernant les accidents du travail, les travaux de recherche que nous avons menés avec l'Institut d'études et de recherches en économie de la santé (IRDES) montrent l'impact très net de la tarification. Cette évaluation faisait écho à une critique émanant de la Cour des comptes, qui considérait que nous n'évaluions pas suffisamment nos dispositifs. Nous restions les seuls à appliquer des taux modulables, qui demandent beaucoup de moyens en termes de gestion, et la question pouvait se poser de savoir s'il ne serait pas préférable de passer à un taux unique. Sans doute y a-t-il, en matière d'accidents du travail, un lien assez immédiat entre l'accident et la tarification, qui pourrait expliquer l'effet très net, démontré par l'IRDES. Cette étude nous a donc encouragés à poursuivre nos actions. Nous avons par ailleurs créé pour les TPE, qui sont en taux collectif, un nouveau module qui va entrer en vigueur en 2021, afin d'envoyer un signal aux entreprises de 10 à 20 salariés qui auront un accident avec arrêt par an pendant trois années consécutives. Actuellement, ces entreprises sont soumises à un taux collectif, indépendant de leur secteur d'activité. L'idée est, tout en restant dans une taxation modérée – la branche étant en excédent, nous ne sommes pas en recherche d'argent –, d'alerter ces entreprises et de leur proposer un accompagnement. Nous nous sommes en effet aperçus que moins de 6 % des entreprises de 10 à 20 salariés qui seraient concernées par ce dispositif représentaient à elles seules quasiment 40 % des sinistres. Ce module vise à attirer l'attention des entreprises concernées sur le fait qu'elles se situent dans la fourchette haute et qu'il est temps d'agir.

Le véritable sujet, en matière de tarification, est surtout celui des maladies professionnelles. Je ne pense pas tant aux TMS, dont le délai est proche de celui des accidents du travail et pour lesquels il n'est généralement pas difficile de trouver l'entreprise exposante, mais plutôt aux cancers, qui génèrent un coût élevé. Cela concerne heureusement un faible nombre de personnes, mais représente une grande partie de notre risque d'assureur. C'est dans ce champ qu'il faudrait responsabiliser encore davantage les entreprises, en ciblant celles qui génèrent les risques les plus graves. Le problème est que l'on s'inscrit actuellement dans une tarification mutualisée, qui n'est sans doute pas idéale. Les trois quarts des pathologies à effet différé sont mutualisées. Le système n'est donc pas véritablement responsabilisant pour une entreprise ou un secteur donné : il responsabilise l'ensemble des entreprises en les imputant, de façon mutualisée, à la branche AT-MP. Des réflexions sont en cours sur ce sujet. L'idée avait été émise de tarifer sur les facteurs de pénibilité. Un autre choix a finalement été fait. Il faut trouver un système robuste et qui ne soit pas trop compliqué à mettre en oeuvre. Fonctionner sur la base du déclaratif induit par exemple un risque de fraude. Or nous ne pouvons pas avoir autant de contrôleurs que d'entreprises. Je n'ai pas aujourd'hui de solution idéale à proposer. Il faut que nous y travaillions.

Lors des précédentes auditions, le sujet des entreprises sous-traitantes a été très régulièrement abordé par les différents acteurs. Considérez-vous qu'un transfert des risques liés aux maladies professionnelles soit opéré vers les entreprises sous-traitantes dans l'industrie ? Comment est-il possible d'intervenir sur cette externalisation du risque et ses conséquences ? Un donneur d'ordres est censé maîtriser son outil de production de A à Z. Il en a, en principe, une connaissance assez précise, bien que, à en croire les informations qui nous sont données, ceci tende apparemment à se perdre, à cause précisément de l'externalisation. Cela soulève des questions quant à l'organisation même du travail. Constatez-vous des évolutions préoccupantes de ce point de vue, avec des conséquences sur la santé ?

La sous-traitance à laquelle vous faites référence est, me semble-t-il, la sous-traitance sur site, qu'il faut différencier de celle consistant par exemple, pour un constructeur automobile, à faire venir des pièces fabriquées ailleurs par un sous-traitant.

Cela concerne par exemple la cokerie à laquelle vous faisiez allusion précédemment, qui fait travailler des sous-traitants sur site. Je ne suis pas en mesure de qualifier l'intention initiale de la sous-traitance : il ne m'est pas possible d'affirmer avec certitude que le chef d'entreprise a décidé de sous-traiter pour externaliser le risque. Lorsque nous intervenons auprès d'entreprises spécialisées dans la maintenance industrielle, nous entendons un discours autre : elles font au contraire valoir une spécialisation, un professionnalisme, donc une meilleure maîtrise du risque. Les deux arguments sont utilisés lorsqu'on analyse des situations de sous-traitance ; chacun doit recouvrir une part de réalité.

S'il n'est pas envisageable de qualifier l'intention initiale, il est clair en revanche que la sous-traitance génère une co-activité, qu'il faut gérer et qui apporte des éléments parfois difficiles à intégrer pour mettre en place une prévention adaptée. Il existe toute une réglementation à ce sujet, avec notamment la nécessité de préparer l'intervention le plus en amont possible, avec un système de plans de prévention.

Effectivement, lorsque le salarié déclare une maladie, nous sommes face à la difficulté de traçabilité évoquée précédemment. Un salarié peut en effet intervenir et être exposé sur plusieurs sites. Nous ne pouvons que reconnaître cette difficulté.

Il est évident que la co-activité génère des risques spécifiques, car elle met en présence des entreprises différentes. Il peut arriver, par exemple, qu'une entreprise crée des risques pour les salariés d'une autre entreprise. Tout cela nécessite d'être géré. Dans cette situation, le donneur d'ordres a une responsabilité majeure. Des systèmes sont mis en place pour y faire face. Dans le secteur d'activité que vous évoquez, il existe même un dispositif de management spécifique très répandu, la démarche MASE – acronyme de « manuel d'amélioration sécurité santé » – à laquelle on demande aujourd'hui aux sous-traitants qui interviennent de recourir. Tout cela est mis en oeuvre, voire exigé, pour que les sous-traitants préparent au mieux leur intervention et puissent prévenir les risques.

Je trouve pour ma part que l'on pourrait aller plus loin dans les critères de choix des fournisseurs ou des sous-traitants. Aujourd'hui, lorsqu'une entreprise utilisatrice fait appel à de la sous-traitance, elle fait son choix essentiellement sur la base de critères techniques et financiers. Nous pensons qu'il faudrait aller plus loin en termes de critères relatifs à la santé et à la sécurité au travail. Cela peut toutefois présenter un biais : on peut par exemple imaginer que le nombre d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés dans l'entreprise candidate soit un des éléments du choix. Pour autant, faut-il à tout prix écarter une entreprise qui a été confrontée à un accident du travail ? Ceci ne risque-t-il pas d'entraîner de la sous-déclaration, les entreprises sous-traitantes cachant d'éventuels accidents du travail pour continuer à trouver des clients ? La situation n'est pas si simple que cela. Nous pensons qu'il pourrait être intéressant de valoriser une organisation : dans ce contexte, un système de management certifié pourrait être un fondement pertinent. Certes, cela a un coût, mais il y a toutefois, de mon point de vue, une réflexion à conduire sur l'intégration, à côté des critères techniques et financiers, de critères de prévention au moment du choix d'un sous-traitant, notamment dans ces secteurs où la co-activité en tant que telle génère un risque particulier.

Vous avez évoqué également les problèmes d'organisation du travail, en nous demandant si, selon nous, la situation dans l'industrie avait évolué, voire s'était dégradée. Il m'est difficile de répondre globalement à cette question. Cela fait plus de dix ans que je travaille au sein de la branche AT-MP : j'ai pu, au cours de cette période, constater une évolution positive dans la prise en compte d'un certain nombre de risques. Je pense notamment, pour n'en citer que deux, aux risques psychosociaux et aux TMS. Aujourd'hui, je ne prétends pas que les choses soient simples, mais on en parle ouvertement. On n'hésite plus à reconnaître que les TMS et les risques psychosociaux peuvent être liés à l'organisation du travail. Les employeurs sont conscients du fait que l'activité de leur entreprise peut exposer leurs salariés à de tels risques. Dix ans plus tôt, on était loin de ce niveau de discussion : il fallait déjà expliquer qu'il était possible que le travail génère ce type de pathologies. On a indéniablement franchi des étapes et évolué positivement depuis lors, ne serait-ce que dans la prise en compte du risque. Il s'agit toutefois d'une appréciation globale, qui n'est pas forcément vraie pour toutes les entreprises.

Les organisations en tant que telles ont-elles évolué en conséquence ? Il est, là aussi, difficile de répondre globalement. Pour ce qui est de l'intention et de la volonté de prévenir ce type d'incidences sur la santé, je trouve l'évolution plutôt positive.

Dans nos réflexions, nous accordons une certaine importance aux acteurs de terrain, aux salariés, à leurs organisations et aux instances qui, à l'intérieur de l'entreprise, oeuvrent en faveur de la santé et de la sécurité au travail. J'ignore comment vous percevez l'évolution de la situation de ce point de vue. Les ordonnances récemment ratifiées laissent-elles entrevoir des modifications de votre lien avec les instances existantes ?

J'évoquais par ailleurs tout à l'heure le secteur du golfe de Fos, où a été menée pendant plusieurs années une expérience innovante de cartographie, de cadastre des postes de travail en lien avec les maladies professionnelles. Que pensez-vous de ce type d'expérience d'une part, et de son arrêt d'autre part ?

Pour ce qui nous concerne, la principale évolution apportée par les ordonnances concerne la cible des entreprises de 50 à 300 salariés. Au-delà de 300 salariés, on retrouve en effet la commission « santé sécurité et conditions de travail » obligatoire, ce qui pour nous n'induit pas de changement majeur. Il en va de même pour les entreprises en-dessous de 50 salariés. En revanche, pour la cible « 50-300 », il est créé un comité unique, qui traite tous les sujets et au sein duquel nous ne sommes plus invités permanents, contrairement à la situation précédente où nous siégions systématiquement dans les CHSCT. Ceci induit donc une différence en termes de fonctionnement. Néanmoins, il existe un intérêt, pour ces entreprises, à pouvoir évoquer la santé et la sécurité au travail dans une instance unique, qui ne dissocie pas ce sujet des autres. Je trouve en effet que l'une des difficultés auxquelles nous sommes confrontés est que, trop souvent, la santé et la sécurité au travail sont traitées à part. Le CHSCT avait bien évidemment son intérêt, puisque nous venions y traiter spécifiquement de ces questions, mais il me semble intéressant de pouvoir les évoquer plus globalement, de façon transversale.

Bien que ceci ne soit pas une obligation, nous pourrons être invités à participer aux travaux de ce comité unique. A nous de faire savoir qu'en cas de problème particulier nous pouvons être un acteur ressource, en lien avec les services de santé au travail.

Par ailleurs, nous pouvons toujours aller visiter n'importe quelle entreprise si nous sommes alertés sur un problème spécifique. Comme l'Inspection du travail, nous avons le droit d'entrer dans les entreprises. Cela implique peut-être de mieux nous organiser sur le terrain et de voir notamment comment mieux nous articuler avec les services de santé au travail. Ceci est l'objet de la mission présidée par Mme Lecocq.

La question de la cartographie a donné lieu à de nombreux débats. Nous travaillons depuis quelque temps sur des systèmes d'information géographique. Ceci est très compliqué. Nous n'avons pour l'instant pas réussi à en tirer d'éléments concluants à l'échelle d'une région. Nous disposons en effet de très peu de cas, si bien que la cartographie est assise sur une insuffisante puissance statistique, ce qui fragilise beaucoup les données et fait que les analyses sont très peu robustes. Ainsi, certains constats peuvent parfaitement être le fruit du hasard. Nous avions essayé de monter, à la CARSAT Sud-Est, un système visant à repérer des publics fragiles, pour les actions sociales ou autres. Tout cela n'est pas très concluant. Nous ne sommes jamais parvenus à extraire de ces expériences quoi que ce soit qui nous permette de définir des actions de ciblage concret. Même sur nos données d'accidents du travail, qui portent sur des masses plus importantes, la puissance statistique n'est pas suffisante, à l'échelle d'une entreprise, pour établir avec certitude un lien de causalité. Il serait intéressant de disposer de clusters suffisamment larges pour investiguer à partir d'un facteur de présomption important. Mais, pour l'instant, nous avons été assez déçus de ce que l'on pouvait tirer concrètement de ce type d'outil, que nous n'avons pas retenu comme susceptible de faciliter la procédure d'instruction et de prévention.

L'audition s'achève à quatorze heures quarante.

————

Membres présents ou excusés

Réunion du jeudi 22 mars 2018 à 13 heures

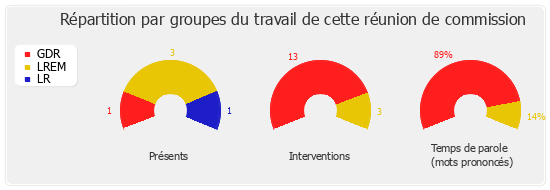

Présents. – Mme Delphine Bagarry, M. Julien Borowczyk, M. Pierre Dharréville, Mme Sandrine Josso, M. Frédéric Reiss

Excusés. – M. Belkhir Belhaddad, Mme Anne Blanc, Mme Nathalie Elimas, Mme Annaïg Le Meur, M. Laurent Pietraszewski, Mme Stéphanie Rist, Mme Hélène Vainqueur-Christophe