Commission d'enquête chargée d'examiner les décisions de l'État en matière de politique industrielle, au regard des fusions d'entreprises intervenues récemment, notamment dans les cas d'alstom, d'alcatel et de stx, ainsi que les moyens susceptibles de protéger nos fleurons industriels nationaux dans un contexte commercial mondialisé

Réunion du mercredi 7 février 2018 à 17h30

Résumé de la réunion

La réunion

La séance est ouverte à dix-sept heures cinquante-cinq.

Mes chers collègues, nous accueillons à présent M. Bruno Bézard, principalement au titre de son ancienne fonction de directeur général du Trésor, poste qu'il a occupé de mai 2014 à juin 2016. M. Bézard a ensuite rejoint, en tant que managing partner, Cathay Capital, un fonds d'investissement sino-français.

Au cours de votre carrière, monsieur Bézard, vous avez occupé d'autres postes prestigieux : vous avez été conseiller au cabinet du Premier ministre, Lionel Jospin, et directeur général des finances publiques, qui est celle des directions de Bercy qui compte le plus grand nombre de fonctionnaires ; vous avez également été en poste à l'Agence des participations de l'État (APE), au moment de la création de cette entité, en 2004, puis à sa tête de 2007 à 2010. À l'APE et au Trésor, vous avez eu à connaître de nombreux dossiers concernant les participations publiques dans différentes entreprises. Vous avez également siégé dans de nombreux conseils d'administration en qualité de représentant de l'État : EDF, Areva, la SNCF, Thales, La Poste, Air France, Engie et PSA.

Nous souhaitons vous entendre sur trois sujets principaux.

Tout d'abord, l'État actionnaire. Puisque nous avons déjà entendu un ancien patron de l'APE et le directeur général de Bpifrance, nous ne vous interrogerons pas tant sur l'articulation des logiques d'intervention des différents bras de l'État que sur les conditions de désignation et les missions des administrateurs qui le représentent dans les conseils d'administration. Des évolutions sont-elles intervenues dans ce domaine au cours des dernières années ? Constate-t-on une professionnalisation de cette fonction ?

Vous avez notamment assisté à l'effondrement d'Areva et aux premières difficultés d'EDF en tant que représentant de l'État aux conseils d'administration de ces deux grandes entreprises publiques. À votre connaissance, les administrateurs ont-ils alerté le Gouvernement sur les défaillances du management ? En avaient-ils connaissance et, le cas échéant, disposaient-ils réellement du pouvoir d'exercer un droit d'alerte face à un management choisi au plus haut niveau de l'État ? Ne faudrait-il pas revoir le mode de gouvernance des grandes entreprises publiques ou de celles dans lesquelles l'État est présent, afin de donner davantage de poids à la collégialité des administrateurs représentant l'État ?

Nous souhaiterions vous entendre ensuite sur la procédure de contrôle des investissements étrangers en France.

Vous étiez le patron du Trésor lorsqu'a été publié le décret « Montebourg ». M. Dufourcq, qui vous a précédé dans cette salle, nous a décrit la manière dont Bercy a dû élaborer, dans l'urgence, une réponse à la situation de crise née de l'annonce par Bloomberg du rachat de la branche « Énergie » d'Alstom par General Electric (GE). En tant que directeur du Trésor à partir du mois de mai, vous avez participé à l'élaboration de cette réponse. Pouvez-vous remettre ce décret en perspective par rapport à la législation antérieure, qui remonte à 1966 – article L. 151-3 du code monétaire et financier –, modifiée en 2004, puis précisée par le décret Villepin ?

La Cour des comptes invite régulièrement l'État « à limiter ses interventions en capital au strict nécessaire et à utiliser davantage les alternatives aux participations, notamment en utilisant les outils juridiques de protection des intérêts essentiels de la Nation ». Ces outils, ce sont les conditions dont l'État peut assortir son autorisation dans le cadre d'opérations d'investissements étrangers. Toutefois, l'article R. 153-9, qui précise ses conditions, dresse en réalité une liste d'objectifs : le maintien des centres de recherche, des capacités de développement et des savoir-faire associés, l'intégrité et la continuité des approvisionnements… Il ne fait donc référence à aucun outil juridique, sauf à l'obligation de cession d'une partie de l'activité de l'entreprise rachetée. De fait, le respect de ces objectifs s'apprécie parfois de manière un peu subjective. Ne faudrait-il donc pas définir plus précisément dans les textes les pouvoirs dont dispose le ministre et les conditions dont il peut assortir l'autorisation d'investissement ? Je pense à la golden share, qui existe déjà, ou à des mesures nouvelles, telles que la nomination d'un proxy board.

Le troisième sujet sur lequel nous souhaitons vous interroger est la cession de la branche « Power » d'Alstom à GE. L'accord-cadre a été signé le 21 juin 2014, soit quelques semaines après votre prise de fonctions. Pouvez-vous rappeler à notre commission la chronologie de ce dossier ? Le Trésor a-t-il eu son mot à dire sur les modalités de création des trois coentreprises résultant de cette vente, sur lesquelles GE a immédiatement disposé d'une entière responsabilité opérationnelle ?

En ce qui concerne la coentreprise GEAST, le partage de son capital – 80 % pour GE, 20 % seulement pour Alstom – ne vous est-il pas apparu comme manifestement déséquilibré ? L'existence d'une golden share entre les mains de l'État était-elle à vos yeux une protection suffisante ? Au regard de la sensibilité particulière de cette coentreprise, comment l'État a-t-il désigné son administrateur ? On sait que la désignation de ce représentant – qui, contrairement à ce qui a été dit, a été pris sur le contingent d'Alstom et non en sus des représentants de cette dernière – était une exigence du ministre.

Non-exercice par l'État de son option d'achat des actions Bouygues, retrait annoncé d'Alstom des trois joint-ventures, remise en cause de l'activité de certains sites dont on pouvait imaginer qu'ils étaient protégés par l'accord, rachat in fine par Siemens des activités « Transport » d'Alstom : trois ans après, avez-vous le sentiment que les « intérêts nationaux », pour reprendre les termes de la loi, ont été correctement défendus, en dépit des efforts des uns et des autres ?

Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, je dois maintenant vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

M. Bruno Bézard prête serment.

de Cathay Capital Private Equity, ancien directeur général de la Direction générale du Trésor. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les députés, je vais m'efforcer de contribuer à votre réflexion sur ce sujet très important pour l'ensemble des citoyens, en particulier pour ceux qui servent ou eurent à servir l'État pendant de nombreuses années. Je ne pourrai pas répondre à celles de vos questions qui portent sur les trois dossiers mentionnés dans l'intitulé de votre commission, et j'en suis désolé, car je ne les ai pas traités. Je vais néanmoins tenter de vous éclairer sur un certain nombre de points qui recouvrent, du reste, la quasi-totalité des questions que vous venez de me poser.

Une petite précision chronologique : en mai et juin 2014, jusqu'au 29 juin, j'étais directeur général des finances publiques, et non pas du Trésor. Je n'ai donc pas traité le dossier Alstom, si tant est qu'il ait relevé de ce dernier car, comme vous le savez, il a été traité par l'APE. Votre question sur l'articulation des différentes interventions de l'État est légitime, mais elle doit plutôt être posée à mon prédécesseur car, à cette époque, j'étais chargé de l'assiette et du recouvrement de l'impôt, et non du Trésor.

Je souhaiterais, si vous êtes d'accord, partager avec vous quelques réflexions personnelles nées de ma longue expérience au service de l'État dans des fonctions que vous avez eu la gentillesse de rappeler, expérience qui s'est poursuivie au plan international, dans le cadre des mêmes fonctions puis, plus récemment, dans le secteur privé. Je me concentrerai sur deux sujets, qui recouvrent les points que vous avez évoqués : l'État actionnaire et la protection de nos intérêts stratégiques.

L'État actionnaire tout d'abord. Je me souviens qu'en 2002, déjà, une commission d'enquête avait été créée dans le contexte de l'effondrement, l'explosion en vol, de France Telecom. Je m'en souviens très bien. Revenant de Matignon, j'avais pris mes fonctions à la Direction générale du Trésor en juillet 2002, en tant que chef du Service des participations : l'APE n'existait pas encore. Cette agence, j'en ai proposé la création, avec d'autres, à mon ministre de l'époque, M. Francis Mer, en janvier 2003. Le concept était très simple : si France Telecom s'était effondrée, ce n'était pas, comme on le disait dans certains journaux et dans certains cercles politiques, la faute de la Direction du Trésor – qui est une coupable pratique, puisqu'elle se défend moins –, même si l'on pouvait améliorer les choses. En tout état de cause, nous estimions que l'État devait se doter d'une fonction professionnelle d'État actionnaire. Du reste, cette expression n'existait même pas : on disait « la tutelle », comme pour les incapables. À cette époque, le président d'une grande entreprise – je ne citerai pas de noms –, patron de droit divin, puisque nommé par le Président de la République au titre de l'article 13 de la Constitution, allait de temps en temps, négligemment, rencontrer la tutelle sur des sujets mineurs. De fait, il estimait pouvoir investir des dizaines de milliards – de francs, à l'époque – à l'étranger sans avoir à lui en référer, puisque cette tutelle était composée d'incapables, puisque fonctionnaires…

À partir de 2003, nous nous sommes donc efforcés de professionnaliser l'État actionnaire. Comment ?

Premièrement, il fallait créer une structure qui aurait une seule mission : l'Agence des participations de l'État.

Deuxièmement – et c'est un point auquel je suis très attaché et sur lequel je n'ai jamais changé d'avis –, cette structure devait dépendre, non pas du directeur du Trésor, mais du ministre, à qui elle devait rapporter directement ainsi qu'à son cabinet. Il en a toujours été ainsi, y compris lorsque j'ai pris moi-même la tête du Trésor, en juillet 2014.

Troisièmement, les profils au sein de l'APE devaient être variés : elle ne devait pas être composée uniquement de fonctionnaires, elle devait comprendre également des agents, des collaborateurs, apportant leur expertise du secteur privé. Nous nous sommes battus comme des diables pour obtenir cela : nous avions à peu près toute l'administration contre nous. Faire venir des gens du privé à Bercy pour s'occuper d'entreprises publiques – ou d'entreprises privées dont l'État possédait moins de 50 % du capital –, quel péché contre l'esprit ! Quelle horreur ! Nous y sommes néanmoins parvenus – grâce au soutien, je dois le dire, du ministre de l'époque, M. Francis Mer, un industriel. Nous avons ainsi constitué une équipe composée aux deux tiers de fonctionnaires, issus pour la plupart de Bercy mais également d'autres ministères, et d'un tiers de cadres du secteur privé : banquiers d'affaires, avocats, commissaires aux comptes, membres de fonds d'investissement… Nous avions d'ailleurs « benchmarké », comme on dit dans un horrible franglais, pour savoir comment nous organiser. J'ai ainsi envoyé des équipes rencontrer les grands actionnaires professionnels du secteur privé – holdings privées, fonds d'investissement –, qui sont des investisseurs de long terme.

Quatrièmement, nous devions convaincre tout le monde, y compris nos dirigeants politiques, que, pour être un bon actionnaire, il faut avoir une vision de long terme, et pas exclusivement une vision budgétaire – autrement dit sur les dividendes de l'année pour la loi de finances initiale (LFI). Je respecte cette préoccupation, mais il faut aussi laisser de l'argent à l'entreprise pour qu'elle se développe.

Bref, nous avons tenté de réformer complètement la vision que l'État et les hommes politiques, nos patrons, avaient des entreprises publiques – publiques ou privées à participation de l'État s'entend. Nous avons réussi à créer cette structure, mais si vous vous penchez sur la chronologie, vous constaterez que le décret n'est sorti qu'en janvier 2004 alors que nous l'avions proposé en janvier 2003. Il aura fallu un an de bataille interministérielle !

Une fois mise en place, cette structure – et je commence ici à répondre, monsieur le président, à l'une de vos questions – s'est attachée à changer complètement la relation entre l'État et les entreprises publiques. Pour commencer, il fallait effectivement remettre de l'ordre dans les conseils d'administration, notamment en modifiant le mode de nomination des administrateurs. Car il fut un temps – je vais m'exprimer de façon modérée – où un siège dans un conseil d'administration était une récompense – non monétaire, car il n'y a jamais eu de jetons de présence, mais prestigieuse – accordée à tel haut fonctionnaire de tel grand corps de l'État n'ayant pas démérité, et qui pouvait passer ainsi agréablement certains après-midi. Nous avons changé tout cela. Je ne dis pas que c'est parfait, mais nous avons notamment adressé des lettres de mission aux administrateurs.

Vous parliez de collégialité, monsieur le président. L'un des rôles de l'APE a été précisément de veiller d'abord à ce qu'on nomme des administrateurs représentants de l'État qui ont la qualité, la compétence et l'assiduité nécessaires et qui ne dorment pas en réunion – mais dormir en réunion n'est pas le propre des administrateurs de l'État : je connais une collection tout aussi impressionnante d'administrateurs indépendants, et fameux, qui parfois s'assoupissent ! L'APE devait ensuite veiller à coordonner ces administrateurs. Encore fallait-il, pour cela, qu'un débat ait lieu avant. Nous n'y sommes pas toujours parvenus, mais nous nous sommes efforcés de faire respecter ces règles.

Par ailleurs, il fallait – et, dans ce domaine, nous n'avons pas toujours réussi – professionnaliser le processus de désignation des dirigeants. J'ai eu l'audace de proposer que l'on recoure à des chasseurs de têtes. Ma proposition a recueilli un succès limité… Toutefois, pour un certain nombre d'entreprises publiques – pas de la première importance –, nous avons réussi à convaincre nos autorités de la nécessité de recourir un chasseur de têtes, et cela s'est très bien passé.

L'objectif était de restaurer – peut-être devrais-je dire créer – un minimum d'autorité de l'État auprès des entreprises publiques. Je parle de l'autorité de l'État actionnaire, et en aucun cas de celle de l'État client ou de l'État régulateur.

J'ai entendu l'un de mes successeurs dire que ces différentes fonctions s'entremêlaient, au point que cela en devenait infernal. C'est vrai, mais ce n'est pas une raison pour ne pas tenter de régler le problème. La structure de l'APE a donc été conçue pour représenter l'État actionnaire, y compris pour défendre certaines entreprises face au même État, mais sous une autre casquette ; de fait, l'État est schizophrène, mais c'est au pouvoir politique, légitimement investi, de rendre les arbitrages. Nous, nous représentions l'État actionnaire.

Il a été très difficile de faire admettre aux entreprises publiques que l'État était un actionnaire à qui elles devaient rendre des comptes et qu'avant de dépenser je ne sais combien de dizaines de millions, voire de milliards, dans un dossier évidemment fantastique, sans aucun risque, elles devaient discuter de ce projet avec les équipes professionnelles de l'APE. Avec certaines d'entre elles, cela s'est fait dans le sang – j'exagère à peine. Par exemple, en 2002, la direction du Trésor n'avait pas les comptes d'EDF, pourtant détenue à 100 % par l'État ! Lorsque j'ai pris mes fonctions, j'ai demandé à voir ses comptes ; mon chef de bureau m'a répondu que nous ne les avions pas, sinon à l'occasion de petits-déjeuners où l'on nous les projetait, sur diapositives, en tout petits caractères… Je ne blague pas : c'était la réalité.

Voilà d'où nous partions. Où sommes-nous arrivés ? Cela dépend des entreprises. Sur la centaine dont nous nous occupions, cela a très bien fonctionné avec certaines, moins bien avec d'autres – vous devinerez probablement lesquelles. En tout état de cause, nous sommes parvenus, dans le meilleur des cas, à créer une relation de confiance, sans complaisance mais équilibrée, entre l'APE et le management de la boîte, dont certains collaborateurs venaient nous expliquer les dossiers, nous convaincre. Je ne décris pas là le monde des Bisounours ; c'est la réalité. Parmi les exemples positifs – je n'évoquerai pas les exemples négatifs en public –, je peux citer le groupe La Poste, dont les dirigeants successifs ont entretenu une véritable relation de confiance avec l'actionnaire public. Nous avons créé ainsi, et j'en suis très fier, la Banque Postale et nous avons réglé le problème des retraites de La Poste. Nous sommes même allés négocier à Bruxelles, où je me suis rendu au moins trente fois pour défendre la création de la Banque Postale contre le lobby bancaire, qui m'a insulté et réclamait ma tête.

Le rôle de l'État actionnaire est d'aider les entreprises publiques à se développer, car elles appartiennent au patrimoine des Français. À ce propos, nous avons également – et c'était très étonnant, à l'époque – sorti des comptes consolidés du patrimoine de l'APE, pour que les Français sachent ce que leurs entreprises publiques gagnent et valent. Certes, ce faisant, on additionnait des pommes et des poires, des sous-marins, des centrales nucléaires, des TGV… Cela n'avait pas véritablement de sens économique, mais dire aux Français qu'ils ont encaissé tant de milliards de dividendes et que, de façon consolidée, la dette a baissé et les fonds propres augmenté, c'est très important.

L'APE a donc été créée pour aider les entreprises – je dis « aider » car nous sommes là pour les soutenir – dont l'État est actionnaire. Puis, progressivement, nos patrons, les ministres qui se sont succédé, les Présidents de la République et les Premiers ministres, nous ont demandé de nous occuper également d'entreprises avec lesquelles l'État n'avait aucun lien actionnarial. Je ne me suis pas du tout occupé du dossier Alstom, qui vous préoccupe aujourd'hui, sauf en 2004 lorsque le ministre de l'époque nous a demandé, pour sauver cette entreprise, de monter, dans les pires difficultés à Bruxelles, une intervention capitalistique. Pour la première fois, l'État intervenait dans le dossier d'une entreprise dont il n'était pas actionnaire.

Je ne me suis pas non plus occupé de STX dans le cadre franco-italien que vous connaissez. En revanche, en 2007, M. Fillon était alors Premier ministre, on m'a demandé de négocier avec l'actionnaire coréen STX – qui, depuis, a fait parler de lui –, en utilisant l'arme du décret « IEF » (Investissements étrangers en France). Il s'agissait d'obtenir que l'État, qui n'avait aucune participation dans les Chantiers de l'Atlantique, vendus à Aker Yards puis revendus à STX, puisse détenir une minorité de blocage. Nous avons donc négocié non-stop pendant deux jours et deux nuits afin que l'État puisse récupérer 33 % dans des conditions qui ne soient pas épouvantables du point de vue patrimonial, même si le rapport de force était compliqué, et jouer un rôle dans le développement des Chantiers de l'Atlantique. Voilà un deuxième exemple de l'intervention de l'APE dans un dossier éloigné de la sphère publique.

En effet, l'APE avait développé un savoir-faire, une réactivité et un culte du secret, qu'on nous a beaucoup reproché, mais qui était indispensable pour que nos patrons politiques nous fassent confiance – la vie des affaires doit respecter le secret, en particulier lorsqu'il s'agit d'entreprises cotées, dont la valeur peut changer en fonction des informations divulguées ; et ce savoir-faire est devenu tel que nous avons été de plus en plus sollicités sur des dossiers qui n'étaient pas des dossiers d'entreprises publiques.

Vous m'avez posé, monsieur le président, une question centrale à propos de deux dossiers dans le secteur de l'énergie – mais on pourrait élargir le propos. Les administrateurs de l'État ont-ils vu venir les difficultés qui sont survenues ? Ont-ils prévenu leurs autorités et ont-ils fait jouer la collégialité ? La réponse est clairement oui : je vous renvoie à l'ensemble des notes que nous avons produites et dans lesquelles nous faisions état des difficultés de telle ou telle entreprise – je ne vais pas les citer ici publiquement – et avions clairement indiqué qu'il serait peut-être judicieux de réfléchir au remplacement de tel ou tel dirigeant. Nous n'avons pas toujours été suivis, mais je crois que nous avons suffisamment alerté nos autorités lorsque nous avons vu venir des problèmes. Quant à la collégialité des administrateurs, elle n'existait pas en 2002, puisqu'elle a été instituée avec la création de l'APE.

J'en viens à une autre des questions que votre commission se pose, comme beaucoup d'industriels et de citoyens : disposons-nous, au plan national, d'outils suffisants pour protéger nos intérêts stratégiques, pour peu que nous sachions les définir ? Je vous répondrai en faisant appel à mes différentes expériences, notamment mon expérience récente qui me conduit à beaucoup voyager.

On ne le dit jamais assez : notre tissu industriel compte de très nombreuses entreprises qui tirent leur force et leurs emplois du développement international. C'est fondamental. Bien entendu, il y a le CAC 40, dont les grands acteurs, qui sont souvent des leaders mondiaux dans leur secteur, tirent toute leur puissance, leur développement et leurs bénéfices de leur expansion à l'international. Mais il y a aussi le tissu des PME et des ETI qui recèle – je le sais, car c'est désormais mon métier – de trésors en termes de capacités de développement par l'expansion internationale, à condition qu'on les aide et que leur niveau de fonds propres soit suffisant. Ces PME et ETI constituent une force considérable de notre pays dont – contrairement à vous, qui êtes des élus – ni la population ni, parfois, la presse n'ont conscience. Et ces entreprises, je le répète, peuvent se développer à l'international, à condition qu'on les accompagne, et pas seulement financièrement, et qu'elles aient suffisamment de fonds propres.

Le directeur général de Bpifrance, que vous venez d'entendre, vous a sans doute expliqué le rôle fondamental que joue son institution dans la préservation et, surtout, le développement de ces entreprises. L'excellence de leurs produits, leur savoir-faire industriel leur permettent de capter – c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup – une partie de la croissance des pays émergents, alors même qu'il s'agit souvent de marchés matures. Or, aider ces entreprises à capter une partie de la croissance de ces marchés, cela signifie concrètement contribuer à créer des emplois en France. C'est l'inverse d'une délocalisation.

Bien que nous ayons un potentiel extraordinaire, notre solde commercial ne cesse, hélas ! de se dégrader. Or, la France, j'y insiste, doit rester une puissance de conquête des marchés sur la scène internationale. Pour cela, il faut mettre toutes nos forces du même côté, dans le même sens. Nous devons donc prendre garde à ce que des soucis légitimes de protection – je vais y venir – ne nous conduisent pas à des sur-réactions et des réflexes fermeture totalement contre-productifs ; je pourrai développer ce point si vous le souhaitez. Je le répète ; mais je vais ensuite nuancer mon propos car je vois des visages inquiets : notre intérêt économique est d'être conquérants. Nous avons les moyens, les produits, les services, les hommes, la créativité et, bonne nouvelle, une demande extérieure extrêmement forte dans certaines régions du monde. Ce n'est donc pas parce que nous avons été légitimement marqués par tel dossier qu'il nous faut céder à la tentation du repli et de la protection.

Cela dit, être favorable à l'ouverture internationale – non parce qu'on a lu les manuels d'économie dans les bibliothèques du ministère des finances, mais parce qu'on est convaincu de la force de nos entreprises – ne doit pas nous conduire à la naïveté et à cette croyance insouciante et béate dans les bienfaits naturels de l'équilibre du marché, à laquelle j'ai été souvent confronté dans le cadre de mes fonctions.

Un pays qui perd ses fleurons industriels est un pays qui dépérit. C'est une lente glissade. Chaque étape, suis-je tenté de dire, est indolore et invisible : il y a toujours des dossiers plus urgents. Mais le résultat est certain : c'est le déclassement. Oui, il est légitime, c'est mon sentiment personnel, que nous nous protégions et que nous fassions en sorte que notre pays ou notre continent européen protège non seulement, de manière défensive, la continuité et l'intégrité de certains actifs, comme le disent les textes, mais aussi de manière offensive, ses atouts économiques et industriels dans la compétition mondiale – mais peut-être suis-je trop audacieux.

Disons-le de façon très simple et donc un peu caricaturale : l'Europe est en compétition avec le continent américain et l'Asie, en particulier la Chine. Ces deux partenaires, mais aussi concurrents, ont assez peu de pudeurs – voire n'en ont aucune – lorsqu'il s'agit pour eux de se protéger et de protéger les intérêts qu'ils estiment stratégique.

Les États-Unis ont le Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), qu'il ne faut pas idéaliser mais qui est quand même assez puissant et, surtout, exerce un pouvoir très discrétionnaire. Ils disposent de mécanismes tels que ceux que vous avez évoqués, monsieur le président, qui vont parfois très loin, avec les proxy boards ou des mécanismes d'extraterritorialité. Pourtant, ce pays a toujours été très donneur de leçons en matière de libéralisme et d'ouverture économique. On appelait d'ailleurs à l'époque le dogme le « Consensus de Washington » ; on n'en parle plus beaucoup, mais c'était l'appellation officielle de la doctrine du laissez-faire généralisé.

Quant à la Chine, elle assume totalement l'interdiction de certains secteurs aux intérêts étrangers. Elle a même un « catalogue des investissements étrangers » qui est en fait le catalogue des interdictions. Non seulement la Chine interdit aux investissements étrangers certains secteurs que, pour notre part, nous autorisons, mais même lorsqu'un secteur est officiellement ouvert, la réalisation concrète d'un investissement théoriquement autorisé reste soumise aux aléas de la météorologie diplomatique… Ils finissent par se faire, mais cela prend du temps, il y a des conditions… Bref, tout cela est piloté.

Par ailleurs, la même Chine fait preuve d'une totale transparence – on ne saurait le lui reprocher – sur ses objectifs de conquête : « En 2025, nous serons le leader mondial de ceci ou de cela. » Comme vous le savez, en Chine, lorsqu'une intention est validée en termes de planification, elle est ensuite exécutée, pour de bonnes et de mauvaises raisons ; les bonnes, c'est l'existence de moyens considérables, et les mauvaises, la faiblesse des contre-pouvoirs et des instances de discussion. Lorsque ce pays-continent décide d'être le premier dans tel ou tel secteur, il prend les dispositions nécessaires.

En Europe, nous passons quand même beaucoup de temps à nous autocensurer – je me fonde sur mon expérience personnelle. Il y a toujours cette suspicion gluante, pesante, permanente ; sitôt que vous bougez le petit doigt, vous êtes a priori coupable d'aide d'État, à moins que vous ne démontriez le contraire.

Je ne prétends pas que tout en devienne impossible. Prenant le taureau par les cornes, nous avons réussi – j'en suis très fier – à démontrer que l'investissement de 9 milliards d'euros dans France Télécom pour sauver l'entreprise était conforme au droit européen : nous remettions de l'argent dans une entreprise fondamentalement saine, et que nous le faisions avec le marché. Nous y avons quand même passé dix-huit mois, mais la Commission européenne a été convaincue. De même, nous avons réussi la réforme des retraites de La Poste et la création de La Banque postale. On y arrive, donc, mais c'est extrêmement lourd.

Nous avons construit une doctrine un peu étouffante de la non-intervention étatique, du laissez-faire. Toute intervention de l'État est a priori un péché contre l'esprit. Et quand un péché est commis il faut expier – c'est quasiment religieux. Et pour expier, il faut vendre des parties parfois assez structurantes des entreprises qu'on essaie de sauver ou de développer. Il y a là des fondamentaux idéologiques très forts, pour ne rien dire de l'aspect sociologique ; quand vous discutez, quand vous essayez de convaincre, vous sentez vraiment qu'il y a là quelque chose de très fort. Nous commençons à peine à en parler, mais à aucun moment, pendant les vingt années durant lesquelles je me suis occupé de dossiers industriels et d'aides d'État, je n'ai entendu le mot « réciprocité » à propos de ces pays qui, eux, mobilisent des moyens considérables. Si nous faisions un millionième de ce que font les deux zones économiques que je viens de citer, le directeur du trésor, le ministre des finances ou le Président de la République seraient crucifiés dix fois sur la Grand-Place à Bruxelles !

Ne cédons cependant pas à la démagogie en jetant le bébé avec l'eau du bain. Ce droit de la concurrence, c'est nous, Français, qui l'avons créé ; d'ailleurs il est très français. Il est infiniment utile et nécessaire mais peut-être sommes-nous allés un peu trop loin en accumulant des jurisprudences et des dispositifs très lourds, sans prendre en compte ce que faisaient les autres : les deux zones dont j'ai parlé ne connaissent pas ces mécanismes, ce qui a conduit certains de nos concurrents à déverser des lignes de crédit considérables sur des entreprises privées. Quand on veut donner des fonds propres, sans dire que ce sont des fonds propres, on parle de « lignes de crédit », et on oublie le remboursement, c'est une astuce parmi beaucoup d'autres. On se souvient des autoroutes en Pologne ! Mais il y a beaucoup d'autres exemples. Il y a visiblement un problème de réciprocité.

Nous devons et nous pouvons réaffirmer notre ouverture, parce que de nos succès à l'étranger dépendent nos emplois, mais aussi assumer d'être plus volontaristes sur la protection de certains de nos intérêts stratégiques. Certains, dont je respecte le point de vue, pensent que les deux ne sont pas compatibles, mais ce n'est pas mon sentiment.

Faut-il le faire dans un cadre européen ou dans un cadre national ? Mon sentiment serait qu'il faut un cadre européen pour la négociation, parce qu'on est plus fort à plusieurs, bloc contre bloc, parce que l'Europe est la première économie mondiale, et un cadre national pour l'exécution, parce qu'il faut être réactif et proche du terrain. Ne soyons cependant pas naïfs : certains de nos concurrents, en particulier plutôt en Orient, sont experts en l'art de la division, et savent user de différentes méthodes pour le faire. Je préfère un cadre européen, mais si cela ne marche pas, il faudra trouver une autre solution.

Comment définir les entreprises ou les secteurs stratégiques ? Ce n'est pas facile. Mon collègue directeur général des entreprises s'est essayé à une définition que je trouve personnellement plutôt bonne. Évitons cependant de faire preuve de ce génie français qui nous conduirait à une superbe définition, absolument parfaite, à l'obsolescence programmée, qui ne vaudra plus dans deux ans – il y a cinq ans, on ne pensait pas au stockage des données, à l'intelligence artificielle, etc. Cette définition doit vivre et sera forcément un peu imparfaite. Certes, la France a abandonné la planification, mais nous n'en devrions pas moins nous redemander tous les deux ans ou tous les ans – la technologie va très vite – quels sont nos intérêts stratégiques et identifier les secteurs et les actifs que nous voulons protéger.

Et même si cela peut faire hurler les plus juristes d'entre vous, mesdames et messieurs les députés, je crois qu'il faut se garder une marge de manoeuvre dans l'exécution. Une définition juridiquement parfaite et très cadrée, qui ne laisse pas de marge de manoeuvre, peut désarmer les pouvoirs publics. Certes, il nous faut un droit lisible et précis, mais il faut un équilibre. Il m'est arrivé de jouer avec profit sur les ambiguïtés d'un texte, et il peut être utile, pour la défense de nos intérêts, que la partie adverse ne sache finalement pas s'il est applicable. Je ne dis pas cela pour enrichir les cabinets d'avocats, mais il faut trouver un équilibre, sous le contrôle évidemment du législateur et du juge.

La liste, évidemment, doit être très restreinte ; sinon, cela n'a pas de sens. Il s'agit de définir des exceptions, non une règle. Un travail considérable de définition, auquel je n'ai pas participé mais auquel les équipes de la direction générale du trésor ont à l'époque participé, a été conduit jusqu'au mois de mai 2014, qui a abouti au décret dit « décret Montebourg ». Il insère en particulier un 12°, qui énumère six secteurs, à l'article R. 153-2 du code monétaire et financier. Je comprends que les pouvoirs publics veuillent faire vivre ce dispositif et réfléchissent à l'ajout, en particulier, du stockage des données.

Faut-il et peut-on aller plus loin dans le respect de la hiérarchie des normes ? Autrement dit, peut-on modifier le décret en ajoutant d'autres secteurs sans compromettre la solidité juridique du dispositif ? Les dispositions législatives en vertu desquelles le décret a été pris font référence aux « activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale ». Les secteurs reconnus stratégiques doivent s'inscrire dans ce champ. Certes, déployant des trésors d'ingéniosité rédactionnelle, nous pourrons ajouter encore quelques éléments aux six secteurs déjà recensés dans le décret, mais nous atteindrons assez rapidement les limites de ce qui est envisageable. Si nous voulons, par exemple, protéger nos atouts en matière d'intelligence artificielle ou de véhicules autonomes, secteurs qui seront très importants dans la compétition internationale, je ne suis pas certain que nous puissions le faire à corpus juridique supra-réglementaire inchangé, mais c'est aux experts de le dire.

Je suggère une idée, peut-être un peu audacieuse : ne pourrions-nous essayer de convaincre nos partenaires européens de soutenir une extension des motifs de protection, pour l'instant limités aux trois que je viens de citer, au niveau législatif et communautaire ? Il s'agirait de préserver nos atouts technologiques, nos savoirs-clés dans la compétition internationale lorsqu'il n'y a pas réciprocité, autrement dit en combinant, en jumelant les deux notions. Après tout, cela existe en d'autres parties du droit.

Je ne sais si c'est absolument impossible, cela mérite d'être essayé. J'entends bien sûr les objections, que je pourrais être le premier à formuler : le consensus européen est hors d'atteinte ; la définition est trop large ; on ne sait qui va juger de tout cela. Je sais parfaitement faire ce genre de critiques, mais si nous ne modifions pas les règles supra-réglementaires, les possibilités d'agir par la voie réglementaire resteront très réduites.

En tout cas, nos compétiteurs n'ont pas de telles pudeurs et n'hésitent pas à soutenir leurs activités, y compris financièrement – et massivement.

Je sais que l'on commence à se saisir du sujet, mais le thème de la réciprocité est vraiment important. Il ne faut pas avoir peur, même face aux grandes puissances émergentes. Elles se sont formées à la dialectique, et qui dit dialectique dit rapports de force. Nous pouvons tout à fait affirmer notre ouverture, notre volonté d'attirer, dans la plupart des cas, leurs investissements et d'investir dans leur économie et, en même temps, insister sur la réciprocité en termes de commerce et d'investissement. Quoique rude et âpre, ce discours n'est pas contraire à nos intérêts commerciaux et peut tout à fait être entendu. Il y a des principes fondateurs : liberté de circulation des capitaux, absence d'aides d'État, droit de la concurrence ; le principe de réciprocité devrait peut-être être érigé au même niveau.

Nous pouvons prendre en main la « défense offensive » de nos intérêts industriels au plan mondial. L'examen de ce que font quotidiennement nos concurrents est à cet égard assez riche d'enseignements.

Directeur général du trésor du mois de juillet 2014 au mois de juillet 2016, vous avez quand même, monsieur Bézard, « accompagné » le dossier Alstom. L'État a pris sa décision définitive au mois de novembre 2014 et le bureau Multicom 2, qui négocie les lettres d'engagement, était sous votre tutelle. J'imagine donc que vous avez particulièrement suivi ce dossier.

Je voudrais votre avis sur la façon dont se fait ce travail, sur les modalités dans lesquelles le ministre de l'économie fixe, comme la loi lui en donne le pouvoir, des conditions aux investissements étrangers. De manière assez étonnante, ces conditions, comme la préservation de centres de recherche ou de centres de décision, sont définies à l'article R. 153-9 du code monétaire et financier non comme des obligations juridiques que l'investisseur doit respecter mais comme des objectifs à atteindre. Le ministre a annoncé une modification du champ, une modification des sanctions, mais pas de la nature des conditions possibles. Selon votre expérience, cette impossibilité, pour l'État, d'imposer certains moyens n'est-elle pas une faiblesse ? Les engagements pris semblent finalement un peu théoriques : l'investisseur s'engage à maintenir tel centre de recherche, mais rien n'est dit de ce que deviendra son développement ultérieur par rapport à celui d'autres centres du nouvel ensemble économique. Le système américain est beaucoup plus prescripteur. Notre droit ne nous fragilise-t-il pas ?

Et qu'en est-il, finalement, du cas où l'investisseur ne respecte pas les engagements pris ? Pour l'heure, notre dispositif de contrôle, relativement léger, ne semble pas vraiment permettre de rectifier le tir. Certes, nous avons l'arme de dissuasion fondamentale, sous la forme de quelques outils, mais qu'en est-il au quotidien ?

Je suis un peu gêné : le métier auquel vous faites référence ne fait pas partie des différents métiers du trésor que j'ai exercés au niveau du bureau. Ma connaissance du sujet n'est donc pas aussi technique que celle d'autres sujets.

J'ai cependant une certitude : pour les avoir vues travailler, je sais les équipes qui gèrent, concrètement, ces processus, le font de façon extrêmement professionnelle. On peut toujours juger le dispositif imparfait, les sanctions incertaines et les moyens insuffisants, mais tous les témoignages en attestent : nos équipes n'ont pas peur d'imposer des choses, même lorsque c'est difficile.

Je vous rejoins, avec beaucoup de précautions oratoires, liées au fait que je ne suis pas un expert de la question, sur un point : effectivement, il est assez inhabituel dans notre droit de prescrire des finalités, non des outils ou des moyens. Certes, c'est plus agréable à lire, mais est-ce plus efficace ? S'il était possible d'aller un tout petit peu plus loin dans la prescription d'actes qui permettent d'atteindre les finalités et de ne pas se limiter à leur simple l'énonciation, nous irions sans doute dans le bon sens. J'ignore si c'est juridiquement possible, mais je ne vois pas pourquoi cela ne le serait pas.

Vous avez dit n'avoir pas connu le dossier Alstom. Avez-vous complètement laissé la main à l'Agence des participations de l'État (APE) et à la sous-direction compétente ? Certes, l'essentiel était signé le 21 juin 2014, avant que vous ne preniez vos fonctions, mais la rédaction du détail des lettres d'engagement, plus précises et juridiquement opposables, a duré jusqu'au 4 novembre.

Vous savez très bien, monsieur le président, comment fonctionne le ministère des finances. Nous avons des équipes professionnelles, avec des lignes hiérarchiques. Ce n'est certainement pas le directeur du trésor qui gère au quotidien des dossiers de cette nature et la description précise des engagements, en particulier quand le leadership revient entièrement à l'Agence des participations de l'État, car c'est ainsi qu'il doit en être, et que le pilotage direct est assuré par le cabinet du ministre. Ce n'est donc pas moi, très occupé à l'été 2014 par les sujets européens, qui ai piloté en direct les équipes. J'avais des adjoints, un chef de service, un sous-directeur et la liaison avec la direction générale des entreprises et l'APE étaient là pour cela.

Pour conclure, je voudrais quand même votre analyse sur ce dossier.

Un montage est signé le 4 novembre 2014 par le ministre. Avec les actions prêtées par Bouygues, l'État a tous les droits de l'actionnaire ; trois ans plus tard, on y a renoncé. Un montage savant est négocié pour présenter l'affaire comme un mariage d'égaux entre Alstom et General Electric, avec trois joint-ventures détenues par Alstom à 50 % ou, dans le cas de celle dédiée au nucléaire, à 20 % ; trois ans plus tard, M. Poupart-Lafarge annonce à notre commission d'enquête qu'Alstom veut se retirer de ces trois joint-ventures, qui passeront donc entièrement sous le contrôle de General Electric. Un certain nombre d'engagements ont été pris sur le maintien et la pérennité des sites ; on apprend finalement des représentants de General Electric que le site « hydro » de Grenoble ne se consacrera bientôt plus qu'à « la petite hydroélectricité » et non plus à l'ensemble de ce qui était son activité traditionnelle. Dernier élément, mais non le moindre, ce qui était resté d'Alstom Transport sera finalement absorbé par Siemens…

Avez-vous le sentiment que les intérêts nationaux ont été correctement défendus et que nous avons fait ce qu'il fallait faire ?

Je suis sûr que ma réponse vous décevra : j'ai l'habitude de ne pas parler des dossiers que je ne connais pas. Je n'ai donc pas d'avis.

Vous avez quand même connu très directement ce dossier : le bureau qui prépare la décision du ministre était sous votre responsabilité.

Monsieur le président, vous venez de résumer à votre façon la chronologie du dossier avec un angle particulier que je respecte – je ne sais s'il est pertinent ou non, et sans doute l'est-il puisque c'est vous qui l'énoncez –, mais la façon dont vous l'avez résumée intègre beaucoup plus d'éléments que le simple décret relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable ; elle intègre en particulier les négociations des accords avec Bouygues, leur mise en oeuvre et beaucoup de développements industriels. C'est donc infiniment plus large. Je n'ai pas traité ce dossier, donc je ne peux vous donner un avis professionnel sur cette question.

C'est très facile de commenter – et lorsque vous ne connaissez pas le dossier, c'est encore plus facile. Simplement, cela ne serait pas responsable. Alstom avait-il oui ou non les moyens de continuer seul ? J'ai tout entendu, mais je n'ai pas d'avis, parce que je n'ai pas le dossier. Je n'ai pas examiné les éléments fondamentaux de la stratégie, du bilan, du business plan de cette entreprise. C'est un métier. Sur de tels sujets, qui concernent des salariés et nos entreprises, on ne peut tenir des propos à la légère. En tout cas, je ne veux pas le faire, parce que je ne connais pas le dossier.

J'imagine quand même que c'est votre direction, monsieur, qui a fourni au ministre la lettre d'autorisation et les lettres d'engagement. Et, au bout du compte, tout cela se révèle n'avoir eu de caractère que virtuel. Alors quelles sont les responsabilités ? Pourquoi ces choix ? L'histoire aurait pu s'écrire différemment, et vous avez quand même bien vu ces documents. À ce stade, la conclusion que je tire est que ce qu'a signé le ministre le 4 novembre 2014 présentait un caractère largement virtuel.

Tout d'abord, merci beaucoup, monsieur Bézard, pour la vision de la politique industrielle que vous venez d'énoncer, en deux axes.

D'un côté, une vision très conquérante : notre tissu industriel compte, avez-vous dit, de nombreuses entreprises qui tirent leur force du développement international. Vous avez aussi dit que notre intérêt était d'être « à la conquête ». Vous avez aussi appelé à ne pas céder à la tentation du repli et de la protection au motif qu'un dossier nous a marqués. Personnellement, j'apprécie beaucoup cette manière de voir les choses.

De l'autre côté, une vision protectrice : il ne faut pas être naïf, il faut protéger. Dans certains secteurs, les Chinois interdisent certains investissements étrangers alors que nous, nous les autorisons, et si nous faisions le millionième de ce que font nos partenaires, nous serions crucifiés à Bruxelles…

Nous pouvons accepter la libre circulation des capitaux et l'ouverture aux investissements étrangers et, en même temps, défendre une vision protectrice et le principe de réciprocité. Nous ne pouvons, en revanche, accepter que d'autres ne suivent pas les mêmes règles du jeu.

Vous avez proposé un cadre européen pour la négociation et un cadre national pour l'exécution, mais sommes-nous vraiment en mesure de définir, au niveau européen, ce qu'est une entreprise qualifiée « stratégique » ? Les intérêts des différents États membres de l'Union européenne, leurs terreaux industriels respectifs, leurs perspectives ne sont-ils pas trop différents ? Comment arrêter au niveau européen la liste des secteurs à protéger si nous n'avons pas les mêmes forces, ni les mêmes faiblesses, ni les mêmes ambitions ?

Par ailleurs, vous nous avez appelés à ne pas figer la définition de l'entreprise « stratégique » au risque de la voir totalement dépassée au bout de deux ans. Je partage totalement votre avis mais, du coup, l'Europe peut-elle être flexible, c'est-à-dire capable de définir un cadre non seulement commun, mais aussi capable d'évoluer dans le temps, qui puisse changer tous les trois ou six mois au rythme des innovations, des ruptures technologiques ?

Si ce n'est pas possible au niveau européen, quelle option nous reste-t-il au niveau franco-français ? Avons-nous une marge de manoeuvre juridique ou devons-nous rester sur une stratégie non écrite d'influence, de pression amicale sur des investisseurs qui s'intéresseraient de trop près à des fleurons industriels et ne respecteraient pas les règles de réciprocité que vous avez énoncées ?

Enfin, si nous parvenions à établir un cadre européen et un cadre d'exécution français, avez-vous observé, au cours de vos nombreux voyages, des bonnes pratiques qui respectent les deux principes que vous avez posés, l'ouverture et la réciprocité ? C'est, pour reprendre le terme barbare que vous avez employé, la question du benchmark.

Ce ne sont pas des questions faciles…

Les divergences d'intérêts ne sont-elles pas de nature à vouer à l'échec une définition européenne du cadre stratégique ? J'ai tendance à penser que l'on peut trouver un dénominateur commun. Ce sera réducteur, par construction, mais je pense qu'il vaut mieux accepter ces réductions et être fort au plan européen que de rester en ordre dispersé. C'est une réaction intuitive à votre question, qui mériterait davantage de réflexion. Je pense que des gens de bonne volonté peuvent s'asseoir autour d'une table et définir les secteurs que nous devons protéger si les autres le protègent. On voit quand même aujourd'hui assez bien quels sont les secteurs d'avenir – en tout cas à ce jour ; ils seront différents dans six mois. Nos intérêts industriels ne sont pas si divergents que l'entreprise soit vouée à l'échec.

Peut-on faire vivre cette définition avec la même agilité au plan européen qu'au plan national ? Je me méfie de la lourdeur des mécanismes européens, pour les avoir pratiqués de temps à autre. Mais tout est une question d'impulsion politique. J'ai vu aussi les succès que pouvait obtenir, face à une bureaucratie que l'on disait ne jamais bouger, l'impulsion politique. C'est possible, à condition de veiller à concevoir un dispositif simple et rapide, et non des comités Théodule succédant à des comités Théodule, comme j'en ai vu beaucoup.

À défaut, peut-on pratiquer une stratégie non écrite ? Oui, bien sûr ; d'autres ne se gênent pas… Encore faut-il être lisible et clair. Si nous voulons continuer d'attirer les investissements étrangers, il faut aussi se montrer ouvert et savoir dire non quand on pense qu'il faut dire non. J'ai connu des dossiers où des acquéreurs non sollicités se sont vus dire clairement non par une autorité publique ; ils ont compris qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Ce n'était pas un mécanisme juridique. Si le décret n'est pas parfait, ils comprennent quand même ; le dialogue, la pédagogie sont utiles.

Je ne sais pas vous répondre spontanément sur le benchmark. J'ai le sentiment que nos partenaires européens sont un peu dans le même désarroi que nous. Je sais que cela vient de changer en Allemagne mais est-ce pour autant un dispositif adéquat ? Je ne peux encore rien dire. Il y a matière à réfléchir en commun, à mettre des gens de bonne volonté autour de la table.

L'idée de la réciprocité est très attrayante, mais elle renvoie tout de même à un rapport de force : on le voit avec le sujet de l'extraterritorialité, le poids du dollar ou de l'euro dans les transactions, la capacité de chaque pays à imposer sa règle… Pensez-vous que l'Europe ait le même besoin que la Chine et les États-Unis de capitaux et d'investissements étrangers, et inversement ? Ce rapport de force permet-il une réelle réciprocité dans les conditions mises à l'investissement et dans les éventuelles restrictions ?

Nous avons parfois été trop timorés. Nous sommes, nous Européens, la première puissance économique mondiale. Mais on ne le dit pas beaucoup et on le pense encore moins. Le rapport de force ne nous est pas systématiquement défavorable ; il peut être optimisé, nous pouvons nous battre et gagner sur certains sujets. Personne ne croyait à l'euro il y a vingt ans mais il s'est aujourd'hui imposé dans les transactions internationales. Je pense sincèrement que nous avons les moyens de hausser le ton de temps en temps.

Avons-nous davantage besoin d'investissements étrangers que les autres, ce qui nous mettrait dans une position de faiblesse ? Nous avons besoin d'investissements étrangers car c'est de toute façon bon pour notre pays, les accords industriels gagnant-gagnant créent des emplois. J'ai vu des générations entières de délégations de ministres français aller dans certaines zones géographiques demander plus d'investissements en vantant l'attractivité de la France. Il faut continuer à le faire. Mais les autres pays aussi ont besoin d'investissements. Nous ne sommes pas des quémandeurs d'investissements étrangers, il n'y a aucune raison de se mettre dans une position de faiblesse à cet égard. Nous sommes une économie ouverte. Je pourrais vous citer de nombreux exemples, même s'il faudrait qu'elles soient encore plus nombreuses, d'entreprises françaises qui rencontrent un énorme succès en Chine. Nos intérêts économiques sont dans les deux sens.

J'ai beaucoup apprécié votre exposé, notamment l'idée de remettre nos PME et ETI à la conquête de marchés, de les aider à se développer à l'international. Ne restons-nous pas à cet égard dans l'eau tiède, et la stratégie de la Chine ne serait-elle pas la bonne : ne faudrait-il pas nous aussi nous montrer très clairs sur ce que nous voulons faire, ce que nous voulons conquérir ? Une stratégie partagée permet à tous les acteurs d'être en phase, tandis qu'une stratégie cachée l'est tout autant pour nos entreprises, si bien que personne ne sait où il faut aller. Si nous voulons être clairs sur les objectifs, il faut bien les communiquer sur notre territoire et à l'étranger, pour emmener toutes nos PME et ETI dans la bonne direction. C'est la réflexion qui m'est venue en vous écoutant.

Je vais vous décevoir par la brièveté de ma réponse : je suis totalement d'accord !

Pour préserver leurs PME et ETI, les Länder allemands peuvent entrer au capital de ces entreprises. En France, c'est l'État qui entre au capital. Notre organisation administrative a évolué et nous avons maintenant de grandes régions, pour être justement à la hauteur de la compétition européenne. Les régions mettent beaucoup d'argent pour aider une entreprise, souvent à fonds perdus : cela ne doit-il pas s'accompagner d'une prise de participation dans le capital ?

C'est une question clé, dont j'entends parler depuis que j'ai commencé à servir l'État il y a trente ans : quel est le bon équilibre entre l'État et les collectivités locales dans les interventions économiques ? Comme j'ai passé de nombreuses années à Bercy, je suis forcément pollué par l'état d'esprit traditionnel de cette administration, plutôt jacobine sur cette question. On a vu des interventions de collectivités locales qui n'ont pas été couronnées de succès et qui pouvaient même, quand elles étaient multiples et non coordonnées, affaiblir au final le poids de la France dans un pays. Je pourrais également insister sur le fait que nous ne sommes pas l'Allemagne et que notre structure politique et économique est totalement différente, c'est une banalité de le dire. Avec le temps, cependant, j'ai un peu évolué et je suis de plus en plus sensible à l'intérêt d'une intervention locale au plus proche du terrain. Cela doit-il passer par des prises de participation ? Le droit s'est progressivement assoupli et des choses sont aujourd'hui possibles à cet égard. Je pense que le soutien des collectivités locales pour l'expansion internationale des entreprises est fondamental, mais je reste un peu réticent quant à des prises de participation, car j'y vois des risques de différentes natures. Le soutien peut en tout état de cause prendre diverses formes. J'ai passé ces trois derniers jours dans nos régions à visiter des entreprises dans lesquelles nous allons probablement investir. Ce sont des PME et ETI qui ont une extraordinaire capacité de projection à l'international. Elles sont ici et là aidées par les collectivités locales, par exemple par la prise en charge de la construction d'une nouvelle usine. Des mécanismes de ce type sont probablement plus utiles qu'une prise de participation.

C'est une bonne question. Je pourrais insister sur des banalités comme le fait que nous n'avons pas la même sociologie administrative que l'Allemagne car nous n'avons pas la même Constitution ni la même histoire, mais ce serait vous faire insulte. Une réponse plus élaborée, c'est que nous n'avons pas la même déconcentration du tissu industriel ni, au risque de vous choquer, la même tradition, la même maturité dans les interventions des collectivités locales. Je ne suis pas sûr que nous soyons suffisamment mûrs aujourd'hui pour aller beaucoup plus loin. Peut-on faire un peu plus ? Je pense que oui et je vois l'aide extraordinaire que peuvent déjà apporter les collectivités locales. Encore une fois, entrer au capital est un instrument, mais il en existe beaucoup d'autres. La prise de participation est tout de même un acte inhabituel dans une économie de marché ; je ne dis pas que c'est un péché, je l'ai moi-même proposé à plusieurs ministres, par exemple pour sauver le Crédit foncier, mais c'est plus une exception qu'une règle ; il faut y aller avec beaucoup de doigté. Et les collectivités locales ne sauraient être des fonds d'investissement.

Vous avez dit qu'un pays qui perd ses fleurons industriels est un pays qui dépérit. C'est un peu l'objet de cette commission d'enquête de l'empêcher, à la lumière de certaines mésaventures que nous avons connues. J'ai apprécié votre exposé sur la façon dont on est passé de la tutelle d'État à l'État actionnaire. Nous avons aujourd'hui l'APE, la Caisse des dépôts, Bpifrance, qui sont le bras armé de l'État en la matière. Quels sont selon vous les points forts mais aussi les points faibles de l'État actionnaire ?

Je vous répondrai par une photographie de la situation au moment où j'ai quitté mes fonctions, car je ne veux pas porter de jugement sur l'action des autres, d'autant moins que je ne connais pas les dossiers récents. Quand je suis parti de l'APE en 2010, une de nos réussites a été d'avoir créé une structure respectée qui incarne l'État actionnaire. Même les syndicats, dans des établissements publics, après avoir refusé l'idée, nous demandaient quelques années après : « Qu'en pense l'actionnaire ? » On a reconnu le fait que les entreprises publiques, comme les entreprises privées, doivent parler à leur actionnaire. Et il se trouve que cet actionnaire, ce sont les Français, représentés par un service, sous l'autorité d'un ministre.

Entre parenthèses, j'ai été un militant extrêmement violent contre l'idée de faire de l'APE une autorité administrative indépendante. J'avais rédigé une note au ministre de l'époque présentant toutes les raisons pour lesquelles, à mon avis, l'APE devait, non pas, certes, être placée sous l'autorité de la direction du Trésor, mais répondre au ministre qui représente le pouvoir politique. Les entreprises publiques appartiennent aux Français : on doit donc rendre compte au politique et non à une autorité administrative indépendante. Mais c'était une idée très à la mode en 2002 ; un rapport parlementaire l'avait même proposé…

Nous avons également réussi, me semble-t-il, à faire comprendre à tous les décideurs publics qu'une entreprise publique est une entreprise, qu'on doit l'aider à investir, à se développer ; ce n'est pas seulement une vache à lait pour percevoir des dividendes afin de boucler les fins de mois. On doit de temps en temps soutenir une entreprise sur un investissement risqué : parfois cela tourne bien, parfois cela tourne mal. Je pense que ce changement culturel a été réussi. Nous avons également progressé collectivement dans le rythme : la vie des affaires n'est pas la vie administrative, ça va beaucoup plus vite. Parfois, une OPA se fait dans la nuit, il faut donc travailler la nuit… L'APE peut travailler jour et nuit, sans compter son temps, pour être en réaction immédiate avec les entreprises. Quand une entreprise vous dit qu'elle a un dossier d'investissement extraordinaire qui ne coûte que 10 milliards d'euros, et qu'il faut décider dans les cinq jours, on va travailler jour et nuit avec l'entreprise pour prendre une décision.

En revanche, nous n'avons pas réussi à réduire le turn-over des effectifs : pour être respecté par le management d'une entreprise, il ne faut pas tourner tous les deux ans. Nous avons utilisé tous les stratagèmes possibles mais c'est très difficile dans la fonction publique. Il y a là une marge de progrès. De même, le président y a fait allusion, l'articulation entre le pouvoir de nomination et le service qui suit l'entreprise est parfois perfectible.

Enfin, nous avons connu des échecs. Certains font l'objet d'investigations judiciaires et je n'en parlerai donc pas. Les raisons de ces échecs sont liées à des défauts d'information, pour ne pas dire plus, de l'État actionnaire par le management, ce qui se serait immédiatement traduit dans le secteur privé par un changement de ce management.

Une dernière question, qui fera de nouveau appel à votre mémoire d'ancien directeur général du Trésor : dans notre dispositif de contrôle des investissements étrangers, quand une lettre d'engagement est sollicitée, c'est la sous-direction de la politique commerciale et de l'investissement qui assure le suivi des engagements dans le temps. Quel souvenir avez-vous de ce dispositif, sachant que le bureau Multicom 2 emploie, je crois, quatre personnes ?

Je me méfie des raccourcis de langage. En disant, avec un sourire, que le bureau emploie quatre personnes, vous sous-entendez qu'il n'a pas assez de moyens et ne fait donc pas son travail.

Il s'agit d'un suivi interministériel. Ce bureau est une espèce de tour de contrôle qui tient le secrétariat, qui fédère, qui détermine la dynamique et le momentum, mais c'est ensuite à chacun des ministères compétents de faire son travail.

La séance est levée à dix-neuf heures vingt.

Membres présents ou excusés

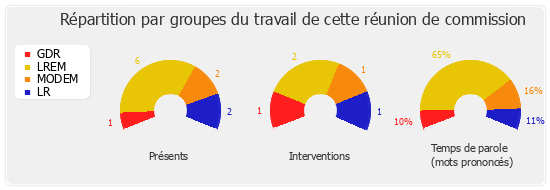

Réunion du mercredi 7 février 2018 à 17 h 55

Présents. - Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Dominique David, M. Bruno Duvergé, Mme Sarah El Haïry, M. Guillaume Kasbarian, M. Loïc Kervran, M. Olivier Marleix, M. Hervé Pellois, Mme Natalia Pouzyreff, M. Frédéric Reiss, M. Fabien Roussel

Excusé. - Mme Marie-Noëlle Battistel