Commission d'enquête chargée d'évaluer les recherches, la prévention et les politiques publiques à mener contre la propagation des moustiques aedes et des maladies vectorielles

Réunion du jeudi 13 février 2020 à 16h00

La réunion

COMMISSION D'ENQUÊTE CHARGÉE D'ÉVALUER LES RECHERCHES, LA PRÉVENTION ET LES POLITIQUES PUBLIQUES À MENER CONTRE LA PROPAGATION DES MOUSTIQUES AEDES ET DES MALADIES VECTORIELLES

13 février 2020

La séance est ouverte à seize heures dix.

(Présidence de Mme Valérie Thomas, secrétaire du bureau de la commission d'enquête)

La commission d'enquête chargée d'évaluer les recherches, la prévention et les politiques publiques à mener contre la propagation des moustiques Aedes et des maladies vectorielles procède à l'audition du Pr Fabrice Simon, chercheur à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM Marseille), membre de l'unité mixte de recherche Virus émergents (INSERM-IRD).

Nous recevons M. Fabrice Simon, membre de l'unité mixte de recherche Virus émergents Inserm – Institut de recherche pour le développement (IRD), expert consultant sur le chikungunya auprès de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Je vous rappelle que les auditions des commissions d'enquête sont publiques et que par conséquent elles sont ouvertes à la presse et sont disponibles en direct et en différé sur le site de l'Assemblée nationale.

Je vais donc vous passer la parole pour une intervention liminaire de l'ordre d'une dizaine de minutes, qui précèdera notre échange sous forme de questions et de réponses

Nous avons l'habitude de demander lors des commissions d'enquête de déclarer les intérêts, publics ou privés, de nature à influencer vos déclarations. Je vous remercie de nous avoir déclaré une activité ponctuelle rémunérée de consultant pour le laboratoire Sanofi depuis 2015, une activité ponctuelle rémunérée de consultant pour le laboratoire Valneva de 2016 à aujourd'hui et, enfin, une activité ponctuelle rémunérée de consultant pour l'OMS et l'Organisation panaméricaine de la santé depuis 2010, toutes ces activités ayant un lien bien évidemment avec votre expertise.

Je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure ».

Fabrice Simon prête serment.

Je vais d'abord me présenter. Je suis médecin militaire ; je travaille dans le service de santé des armées depuis maintenant 37 ans, j'ai une activité de soignant. J'ai d'abord été généraliste pendant six ans, en France et en Afrique, ce qui m'a confronté à la réalité de la médecine tropicale, du paludisme et des maladies vectorielles. Puis, en 1995, je me suis réorienté pour devenir infectiologue hospitalier. J'ai donc été formé à Paris. J'ai ensuite exercé pendant deux ans à Djibouti avant de revenir à Marseille à l'hôpital militaire Laveran. J'ai donc été spécialiste de maladies infectieuses et de médecine tropicale au profit des forces armées françaises, ainsi que pour la patientèle civile se présentant à Djibouti ou à Marseille. J'ai été chef de service du service des maladies infectieuses à l'hôpital Laveran, en ayant une activité triple de clinicien, d'enseignant et de chercheur puisque j'ai passé l'agrégation de l'École du Val-de-Grâce. De 2010 à 2019, j'ai été consultant national pour les maladies infectieuses et tropicales dans les armées. Pendant deux ans, de 2018 à 2019, j'ai avec d'autres collègues construit et dirigé un groupe de travail sur l'ensemble des infections concernant les forces armées, allant du risque au soin, à la prévention et à la réparation pour permettre d'élaborer un plan stratégique pour les armées. Je suis actuellement en train de m'organiser pour quitter le service de santé des armées et avoir une deuxième carrière professionnelle dans le secteur civil.

Je me propose maintenant de vous exposer l'historique du chikungunya tel que j'ai eu la chance de le vivre. Nous vivons quelques émergences comme celle-là dans notre carrière d'infectiologue. Au début de mes études, c'était le sida. Le chikungunya est arrivé ensuite et j'ai eu, avec d'autres, l'occasion de travailler sur cette maladie. Je vais essayer de vous faire vivre cette histoire et de vous expliquer où nous en sommes aujourd'hui.

En 1990, j'étais à l'Institut de médecine tropicale du Pharo à Marseille pour ma spécialisation et j'ai eu à cette époque plusieurs cours sur les arboviroses dans cette école. Le chikungunya représentait globalement cinq à six lignes dans ces cours. Le seul avantage est que cela m'a permis de comprendre que cela faisait mal et que cela donnait de la fièvre. À l'époque, cela s'appelait un syndrome algo-fébrile. C'est tout ce que l'on en disait et cela m'a permis simplement d'apprendre l'orthographe du mot.

Pendant quinze ans, je n'ai jamais plus entendu parler du chikungunya. C'est en 2005, alors que j'étais à l'hôpital Laveran, que nous avons vu apparaître des cas qui venaient de l'archipel des Comores. Il s'agissait de cas de fièvre, qui n'étaient pas du paludisme comme nous en avions l'habitude, et il s'est avéré qu'il s'agissait des premiers cas de chikungunya importés de l'archipel des Comores, de Mayotte et des autres îles. Nous avons donc signalé à l'Institut national de veille sanitaire cette alerte pour savoir s'il y avait un risque d'implantation dans notre région. Nous étions au mois de mars, en 2005. Il y avait très peu de risques. Après réunion, nous avons décidé qu'il n'y avait pas de stratégie particulière à mettre en place localement à Marseille, ce qui était à mon sens parfaitement légitime.

Durant l'été, nous avons vu quelques cas ponctuels qui venaient de La Réunion, de Mayotte, des Comores, donc quelques cas importés. Les gens avaient cette présentation clinique que nous ne connaissions pas, c'est-à-dire qu'ils avaient eu de la fièvre et étaient souffrants de choses bizarres : mal un peu partout, des choses difficiles à expliquer et pas véritablement de signes objectifs. Nous voyions que quelque chose de nouveau apparaissait. Par la suite, le nombre de cas a un peu augmenté et la vague épidémique est arrivée à Mayotte et à l'île de La Réunion en 2006 véritablement, une énorme vague épidémique qui a fait jusqu'à 45 000 nouveaux cas par semaine lors du pic épidémique à La Réunion, ce qui est énorme.

Cela a entraîné une énorme désorganisation sanitaire, une crise sanitaire et sociale. C'est à cette période que les décisions gouvernementales ont demandé une équipe du service de santé des armées (SSA) en particulier, mais il y en a eu d'autres, pour venir renforcer les médecins et infirmiers des structures sanitaires locales qui étaient en souffrance, sachant qu'un soignant sur trois a été malade à cette période, il faut garder cette idée en tête. Ces gens qui souffraient continuaient à travailler et s'épuisaient.

En même temps que ce renfort sur l'aigu, nous continuions de suivre les malades chroniques. C'était vraiment quelque chose de tout à fait nouveau, totalement discordant par rapport à l'expérience que nous avions de la dengue. La dengue est une maladie aiguë suivie d'un peu de fatigue. Il existe d'autres maladies infectieuses qui, de la même façon, « fracassent » lors de la période aiguë, mais débouchent sur une bonne récupération ensuite. Là, ce n'était pas le cas : nous avions l'impression que cette maladie était en quelque sorte une « double maladie », avec une double peine, voire une triple peine puisque, et c'est malheureusement encore un peu le cas aujourd'hui, les patients étaient désemparés face à une espèce de vide en termes de prise en charge médicale.

Prenant en compte ces éléments, le service de santé des armées a débloqué un budget pour suivre les gendarmes qui étaient infectés à La Réunion. Il y a eu une centaine de gendarmes malades sur les sept cents environ qui étaient présents. Un suivi de cette cohorte a été organisé à six mois, à deux ans et à six ans, en comparant les infectés et les non infectés. Cela a permis d'attester de l'existence de manifestations chroniques qui persistaient au-delà d'un an et de deux ans. Jusqu'à la moitié des adultes se plaignaient encore de douleurs, de raideurs ou d'œdèmes. C'était l'élément principal : notre surprise a été grande, quand nous avons poussé l'étude jusqu'à six ans, de voir la persistance de ces manifestations articulaires par rapport aux non infectés. La fatigue, les céphalées – maux de tête – et les éléments dépressifs étaient beaucoup plus marqués chez les gens qui avaient eu le chikungunya que chez ceux qui ne l'avaient pas eu. Nous avions un comparatif en quelque sorte et c'est vraiment quelque chose qui nous a surpris. Le début de la maladie est un rhumatisme aigu, une fièvre aiguë. Le patient est impotent, il ne peut plus bouger. Après, cela continue, il a mal partout. Ceci a un impact sur le long terme, en termes de symptômes généraux ; la qualité de vie est altérée.

Parallèlement à ces études autour des gendarmes, nous avons également conduit des études pour essayer de mieux comprendre les faits, en collaboration avec nos collègues rhumatologues civils de Saint-Denis-de-La-Réunion. Nous avons contribué à identifier les profils cliniques de ces malades chroniques, parce que c'est bien de constater que les gens ont mal, mais c'est mieux de comprendre de quoi ils souffrent.

Nous avons trouvé deux aspects. Un aspect est extrêmement fréquent, le plus fréquent probablement : de l'ordre de 90 à 95 % des gens ont des troubles musculosquelettiques multiples, des tendinites, des douleurs à l'insertion, des contractures musculaires. Cela concerne la majorité des gens avec la souffrance qui accompagne ces troubles. Il existe de plus un tout petit contingent de plus malchanceux encore qui sont susceptibles de développer un rhumatisme inflammatoire chronique comme la polyarthrite rhumatoïde.

Ces travaux scientifiques nous ont fait accorder une certaine expertise en matière de soins et de formation. C'est dans ce contexte qu'en 2010, j'ai été contacté par l'Organisation panaméricaine de la santé qui étudiait un plan de préparation et de réponse pour les Amériques. Elle anticipait dès 2010 la venue du chikungunya sur le continent américain. J'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs équipes pour mettre en place le document qui allait servir dans les années qui suivent et d'aller prodiguer un enseignement au Brésil l'année précédant l'arrivée du chikungunya.

En 2013, le chikungunya est arrivé à Saint-Martin et s'est ensuite étendu aux Caraïbes et à l'Amérique continentale. Cette épidémie aura finalement fait plus de deux millions de cas et continue à circuler actuellement au Brésil.

Les symptômes aigus et chroniques ont été confirmés. Nous avons maintenant plus de données sur l'incidence de la mortalité. Les données brésiliennes et les données colombiennes montrent que la mortalité est supérieure à celle de la dengue, ce qui est une nouveauté. Elle se rapproche de la mortalité de la grippe saisonnière, donc de l'ordre de 1‰, voire plus dans certains pays moins développés que la France. On pensait que c'était une maladie aiguë, qui n'emportait que les patients les plus fragiles. Par ailleurs, la chronicité a tout autant été avérée, avec une autre souche. Ce sont quasiment les mêmes caractéristiques que celles observées à Mayotte et à La Réunion.

Le service de santé des armées a été sollicité également pour cette épidémie lors de son arrivée dans les départements français des Amériques. Il a envoyé un renfort épidémiologique à Saint‑Martin en début d'épidémie. Une de mes élèves est allée renforcer le centre hospitalier universitaire (CHU) de la Martinique pour organiser une filière de soins multidisciplinaires, aigus et chroniques, et contribuer à la mise en place de recherches de description. Nous étions bien dans la description, pas dans l'opérationnel ni dans la recherche clinique avec des essais thérapeutiques. C'est malheureusement un retard.

Voilà la situation en 2014. C'est à l'été 2014 que la direction générale de la santé a saisi la société de pathologie infectieuse de langue française, en demandant la rédaction de recommandations nationales pour la prise en charge des cas. Ceci a été réalisé dans un délai assez court, en trois mois et demi, grâce à une vingtaine d'experts qui ont mis en place des recommandations de bon sens. Il s'agit de consensus d'experts, et non pas de recommandations basées sur des données dures d'essais cliniques, puisque nous n'en disposons pas. Ces recommandations étaient les premières qui arrivaient sur le marché mondial. Elles ont été reprises en espagnol, en anglais, puis diffusées et utilisées largement.

Elles comportent cinq piliers pour la prise en charge des cas chroniques en tout cas. Pour l'aigu, ce n'est pas très difficile et il n'y a pas de prise en charge spécifique : il n'y a pas d'antiviral, il s'agit plutôt de la gestion de la défaillance des organes. Pour les cas chroniques, nous recommandons une bonne identification des manifestations cliniques de façon à savoir dans quelle situation se trouve le patient. S'agit-il de troubles musculosquelettiques, de rhumatisme inflammatoire chronique ? Après ce bon examen clinique et cette bonne catégorisation, nous nous appuyons sur des antalgiques, des anti-inflammatoires et sur de la kinésithérapie. C'est ce dernier point qui a été extrêmement novateur. Les cas complexes sont orientés vers des niveaux supérieurs de rhumatologues, d'internistes ou autres. Les recommandations n'ont pas évolué depuis 2014, aucune donnée nouvelle n'ayant révolutionné ce champ.

Le point qui est apparu après ces recommandations est que les hôpitaux sont régulièrement sollicités, que ce soit à La Réunion, à Mayotte, à Pointe-à-Pitre, à Fort-de-France ou à Cayenne. L'hôpital est sollicité dans ce contexte épidémique mais uniquement pour l'aigu. Finalement, la gestion des cas chroniques n'est pas appropriée à l'hôpital, parce qu'il y a un tel volume de personnes atteintes que ces patients restent en ville. C'est le gros défi du post-chikungunya puisque les patients sont en ville, avec leurs médecins traitants, qui parfois sont saturés, ou parfois ne connaissent pas les référentiels.

Nous nous retrouvons avec des gens qui sont dans le désarroi et qui abandonnent tout traitement parce qu'ils ont une vie difficile et se retrouvent souvent dans un cercle vicieux. Ils ont mal partout, ils bougent peu, ils sont enraidis. Certains patients, au bout de deux ans, n'arrivent plus à serrer le doigt comme ça ou comme ceci :le doigt reste bloqué sans qu'ils s'en rendent compte. Ils bougent moins, leur activité sociale diminue. Certaines personnes, et c'est notamment fréquent chez les femmes, prennent du poids, ne se coupent plus les cheveux, parce qu'elles n'arrivent plus à se les brosser. Il y a de plus un élément dépressif. Nous avons une espèce de cercle vicieux et certains adultes paient très cher. La chronicité a vraiment un impact à long terme.

Heureusement, les enfants ne développent pas de forme chronique.

Deux actions ont été conduites, dont une localement dans le service de l'hôpital d'instruction des armées Laveran que je dirigeais. Nous avons mis en place une consultation pluridisciplinaire avec une collègue rhumatologue, pour que les gens qui sont un peu perdus puissent venir voir un référent. Cette consultation a été inscrite sur le réseau Orphanet, qui est le réseau des maladies orphelines, de façon à ce que nous soyons visibles. Cela permet à certains patients de venir de Bretagne, de Suisse ou d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de parcours de soins. Par ailleurs, nous avons travaillé avec une collègue de Guadeloupe pour mettre en place un programme qui vise à mettre en place une éducation pour la santé, pour dire que des choses à faire, parce qu'il y a une réversibilité partielle. Nous pouvons faire quelque chose pour ces patients et nous avons mis quelques consultations avancées. Cela a été les deux éléments pour essayer de développer les soins en ville en 2016.

En 2017, il y a eu l'épidémie dans le Var. Avec l'accord de la direction générale de la santé, l'InVS – Santé Publique France désormais, nous avons proposé une consultation à ces patients. Dix-huit patients dans le Var ont été infectés. Nous avons proposé de les voir, parce que la réaction habituelle est de prévoir une démoustication autour de ces cas, mais ces personnes restent des patients qui souffrent. Nous avons donc fait quelque chose d'un peu innovant en 2017, en mettant à disposition de ces patients une expertise clinique.

En 2020, j'ai rejoint l'unité de recherche mixte des virus émergents. C'est une structure portée par Aix-Marseille Université, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et l'Institut de recherche pour le développement (IRD) avec le partenariat de l'institut de recherche biomédicale des armées (IRBA), du centre national de référence (CNR) des arboviroses et l'établissement français du sang (EFS). Je suis également membre du réseau Arbo-France qui est le nouveau réseau qui a été créé pour essayer de structurer la recherche et d'organiser les connexions, dans un esprit multidisciplinaire. Comme je vous l'ai écrit, je collabore aussi ponctuellement avec le laboratoire Valneva sur un programme qui vise à créer un vaccin. C'est actuellement un vaccin vivant atténué qui va passer en phase 3. Mais il y a une dizaine d'autres candidats vaccins, dont seuls deux ou trois sont vraiment très avancés.

En ce qui concerne les projets en cours, je suis actuellement connecté à quatre projets de recherche.

Le premier est un projet d'évaluation de l'impact. Pour pouvoir dire que le chikungunya pèse lourd, il faut avoir des chiffres ; sinon, on va nous dire que c'est comme la dengue, cequi n'est pas vrai mais il faut le prouver. Avec un budget qui est de l'ordre de 80 000 euros, la moitié payée par le service de santé des armées et l'autre moitié supportée par le CNR arboviroses, nous avons l'ambition de conduire une étude des données de santé dans les départements français des Amériques. Autrement dit, nous regardons la base de données des assurés sociaux des départements français des Amériques de 2010 à 2018 pour noter les variations de morbidité, de mortalité et de consommation de soins, ce qui sera une façon indirecte d'attester du poids des épidémies. L'idéal serait de la coupler à l'impact économique ; mais ce sont les chambres de commerce qui pourraient le faire.

Le deuxième projet est actuellement porté par la Guadeloupe et dont l'hôpital Laveran y est partenaire. C'est un projet « article 51 », c'est-à-dire des consultations pluridisciplinaires complexes ambulatoires visant à mettre un parcours de soins à disposition des patients de Guadeloupe. Nous sommes en passe d'avoir l'accord officiel qui permettra d'inclure 1 200 patients qui seront suivis pendant quelques années. L'idée est de mettre en place un parcours de soins opérationnel et reproductible dans les régions épidémiques, les régions post-épidémiques évidemment comme la Martinique et la Guyane, mais également d'être prêts pour une éventuelle épidémie ultérieure et d'avoir un vrai parcours de soins. La réponse post‑épidémique est finalement le point fragile des épidémies de chikungunya ; et c'est possiblement la même chose pour d'autres épidémies.

Notre troisième projet, avec d'autres et avec le soutien de l'unité mixte de recherche des virus émergents, est de construire un dossier pour être le premier centre collaborateur OMS sur le chikungunya et les autres maladies similaires que l'on appelle des alphaviroses, et pouvoir porter cette expertise.

Le dernier projet est de créer des protocoles de recherche prêts à l'emploi pour les prochaines arboviroses. Ce qui est assez difficile actuellement, c'est que toutes ces épidémies d'arboviroses ressemblent à du pop-corn. Quand cela arrive, cela saute, cela fait beaucoup de bruit. Le temps que nous arrivions pour mettre notre protocole de recherche, l'épidémie est déjà terminée et nous ne pouvons plus inclure de dossiers, nous ne pouvons plus inclure de malades. Nous ne pouvons pas avancer scientifiquement si nous n'anticipons pas. Ces protocoles « prêts à l'emploi » pour la description de maladie et les recherches sont donc des éléments qui sont importants à notre sens.

Après cet historique, je me propose de vous dire les quatre points que j'ai pu identifier comme importants en réfléchissant à la suite de ma convocation à cette audition. Parmi ces quatre points importants, deux relèvent du chikungunya et deux traitent des arboviroses.

Le premier point est que la France dispose d'une expérience extrêmement solide du chikungunya. Un demi-million de Français ont eu le chikungunya. Il faut se mettre ce chiffre en tête : un demi-million ! On ne parle pas d'une maladie anecdotique, on parle d'un demi-million de Français qui ont payé de leur corps lors de l'épidémie, avec pour certains adultes le poids de la chronicité. Cela a un impact humain extrêmement lourd, bien plus lourd que celui de la dengue, même si la dengue est plus fréquente. Ainsi nous avons cette expérience et notre expertise est reconnue. Nous sommes sollicités assez régulièrement par d'autres pays pour collaborer ou enseigner.

Le deuxième point concerne la prise en charge des cas. Je ne commente pas les cas aigus, je ne suis pas un expert de l'aigu puisque ces cas arrivent toujours là où je ne suis pas ; je suis à Marseille et, pour l'instant, nous n'y avons pas eu de cas. En revanche, pour le chronique, j'ai eu la chance de collaborer avec beaucoup de gens dans les zones post-épidémiques et d'observer des cas cliniques. Nous sommes en dessous de ce que nous pouvons faire. Comme je l'ai dit, il n'y a pas eu de véritables essais cliniques permettant de dire qu'on améliore la situation des patients. Nous nous fondons toujours dans des consensus d'experts, qui sont de plus sous-utilisés. Nous n'avons pas de réseau mis en place. Il y a en quelque sorte une perte de chance pour un certain nombre de malades, qui perdent la chance de bénéficier de cette réversibilité. Nous pouvons améliorer la vie des gens, leur redonner du mieux-être et leur permettre de passer à autre chose.

La maladie est marquée dans la chair. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent des gens qui ont eu le chikungunya dans leur entourage, mais il y a une trace, physique et morale, lourde. Je pense que nous pouvons faire mieux. C'est quelque chose que nous pouvons faire aussi en anticipant, comme je vous l'ai dit, avec des protocoles prêts à l'emploi pour être préparés à ces épidémies « en feu de brousse », pour pouvoir réagir et faire de la science malgré tout, parce que nous en avons besoin.

Le troisième point concerne les arboviroses et le développement de la prévention. Je pense que nous pouvons encore améliorer la prévention antivectorielle, le contrôle vectoriel ; en tant que soignant, je pense que cette partie prévention est plus sociale que médicale :ce n'est pas vraiment une affaire de docteurs. Aujourd'hui, les moustiques sont dans le domaine privé, dans les entreprises, chez les individus. Ils sont parfois sur des espaces publics mais, en pratique, les moustiques sont essentiellement dans des zones privées. C'est plus un problème d'appropriation et de réponse. Nous savons que la réponse est plus dans la gestion du gîte de reproduction des moustiques, plutôt que dans l'action sur les adultes. De plus, les moyens d'action sur les adultes posent des questions de toxicité, et de plus en plus, ont une efficacité qui tend vers zéro du fait des résistances. Il faut une démarche de prévention qui doit aller vers le traitement de fond plutôt que vers la réponse immédiate comme nous sommes malheureusement souvent amenés à le faire.

Le dernier point, sur lequel j'insiste, est que je suis assez optimiste. Nous sommes à mon sens dans un changement d'époque. Il y a vraiment une prise de conscience de l'environnement qui est en train de se faire, la population y devient plus sensible, l'éducation pour la santé progresse. Nous sommes dans une démarche d'amont et non de suiveur, une démarche qui permet d'aller vers des actions plutôt que de suivre les évènements. La mobilisation citoyenne a déjà fait ses preuves à La Réunion avec « Kass'Moustik » qui était une opération de grande ampleur visant à nettoyer les gîtes. Cela a été reproduit dans d'autres zones tropicales et cela a contribué énormément à la réduction du risque vectoriel. La mobilisation citoyenne est extrêmement importante. Je pense que les structures publiques ont des choses à faire, mais il faut aussi mettre en commun les actions des uns et des autres, répartir la charge sur tout le monde, y compris les entreprises à mon sens.

On peut espérer un vrai gain. Il ne s'agit pas de dire que nous n'aurons aucun moustique et aucune épidémie. En France, dans le sud, nous aurons sans doute des clusters, des cas groupés de dix, quinze ou vingt patients atteints de dengue ou de chikungunya. Peut-être, comme les Italiens il y a quelques années, en aurons-nous des centaines mais, en tout cas, nous n'aurons pas d'épidémie de grande ampleur sur le territoire hexagonal.

En ce qui concerne les zones ultramarines, si je prends l'exemple de La Réunion, un tiers de la population a été atteint en 2005, ce qui sous-entend que deux tiers n'ont pas été atteints. Cela veut dire que l'histoire n'est pas terminée. De la même façon, on peut refaire le calcul à l'identique pour la Martinique, la Guadeloupe ou la Polynésie. Ce n'est pas une histoire qui s'arrête parce que l'épidémie est finie. Même si on ne comprend pas bien la dynamique du chikungunya par rapport aux autres épidémies, la susceptibilité persiste.

Je voudrais conclure en vous donnant l'expérience que nous venons de vivre dans le service de santé des armées. Il y a eu une alerte sur une épidémie en Éthiopie durant l'été 2019 à Dire Dawa, une province juste à côté de Djibouti. Nous savions par les études entomologiques qu'il y a des moustiques et, en particulier, que le moustique Aedes aegypti est présent à Djibouti. Le risque était donc avéré. Le service de santé, avec l'accord des armées, a pu envoyer une première mission, puis d'autres. Nous avons pu évaluer les risques, mettre en place une stratégie de réponse avec les forces armées, l'encadrement, prévenir les familles, augmenter le niveau de protection des individus. L'épidémie est effectivement arrivée à Djibouti. Il y a vraisemblablement eu des dizaines de milliers de cas, voire plus, mais les chiffres ne sont pas accessibles pour la population générale djiboutienne. En revanche, dans la population française présente, il y a eu quelques dizaines de cas. S'il y a eu de l'ordre de 3 % dans la population générale djiboutienne, c'est probablement quasiment à dix fois plus. Les mesures opérationnelles sont efficaces avec une mobilisation collective.

Voici le message plutôt optimiste que je veux faire passer. J'ai vu trop de malades pour avoir envie d'en revoir d'autres. Je préfère que l'on mise sur la prévention et qu'on n'oublie pas de mettre en place tout ce qu'il faut pour que les patients qui ont passé le cap aigu et qui commencent à souffrir du chronique soient pris en charge le plus tôt possible.

En vous écoutant, il me semble que, autant pour d'autres maladies, il y a de la recherche, des choses qui se passent, autant là, il ne se passe pas grand-chose, à tous les stades de la maladie, que ce soit en amont sur la recherche ou en aval. Vous nous déclarez qu'il n'y avait pas d'essais cliniques en 2014 et, manifestement, nous n'avons encore que peu d'essais cliniques. La prise en charge des malades, compte tenu de ce que vous déclarez, me paraît assez légère. Ce n'est pas une critique envers ceux qui prennent en charge les malades, mais j'ai le sentiment que cette maladie n'est pas prise à sa pleine mesure. Peut-être, sur l'aspect aigu, faut-il effectivement faire face à l'urgence. Mais, sur le chronique, il y a probablement des manques. Pourquoi, pour le chikungunya, a-t-on l'impression qu'il y a beaucoup moins d'efforts que pour d'autres maladies ?

Je vais essayer de répondre. Les arboviroses sont des maladies virales aiguës, avec une virémie courte contre laquelle on essaie d'agir. Il y a toujours des tentatives de recherche pour développer des antiviraux mais cela prend du temps. Nous essayons toujours d'utiliser des médicaments qui existent déjà pour gagner du temps. C'est le cas notamment de la chloroquine, connue aussi sous le nom de nivaquine. Nous l'avons essayée, cela n'a pas marché mais on la ressort à chaque épidémie. S'agissant de la mise en place d'antiviraux, en général, les fonds sont alloués pour aller tester le virus, mais en pratique, on ne soigne pas le malade. Les laboratoires de recherche sont très réactifs pour aller chercher des budgets pour pouvoir tester telle ou telle molécule sur du virus mais, en pratique pour le malade, les essais cliniques ne sont jamais prêts à temps. Même quand nous nous dépêchons, nous n'arrivons pas à faire les choses en moins de deux ou trois mois. Mais deux ou trois mois, cela peut être la fin d'une épidémie.

C'est ce qui s'est passé. : nous n'avons jamais été prêts. Nous ne sommes pas prêts pour l'aigu. Nous faisons des traitements symptomatiques. À titre indicatif, pour vous donner un ordre d'idée sur la dengue, des travaux ont commencé pour essayer de réduire la mortalité en 1960. Ce n'est guère que dans les années 2000 que l'on a commencé à réduire la mortalité :il a fallu quarante ans. De plus, on ne soigne pas avec des antiviraux. Nous utilisons de « mauvais » traitements simples, c'est-à-dire de la perfusion avec de l'eau, et surtout nous avons une formation des soignants. Voilà ce qui a permis de réduire la mortalité, à tel point que maintenant, le chikungunya est beaucoup plus mortel que la dengue.

Ceci concerne l'aigu. La prise en charge du chikungunya aigu est essentiellement symptomatique. Le traitement consiste en des perfusions… et nous n'avons pas d'antiviral à notre disposition. À mon avis, nous n'en aurons jamais de disponible, en tout cas larga manu.

En ce qui concerne le chronique, le premier point est que nous n'avons pas aujourd'hui déterminé les différents profils de malades. Je vous ai dit qu'il existe deux catégories mais, pour l'instant, nous n'avons pas de données scientifiques qui permettent d'attester formellement de ces deux types de malades. En fait, nous avons tendance à tout regrouper. C'est le « post-chik » : les malades ont mal partout. Nous n'arrivons pas à soigner les gens individuellement puisque nous n'avons pas bien défini qui avait quoi.

Le deuxième point est que, la majorité des gens ayant des tendinopathies, des douleurs d'insertion, un déconditionnement musculaire, il s'agit de médecine extrêmement simple. Ce n'est pas péjoratif de dire de faire de la médecine simple. Cela consiste à écouter quelqu'un, à comprendre sa douleur, à l'entendre. Quantité de personnes se mettent à pleurer dans ma salle de consultation lorsque je leur dis « Mais vous savez, vous avez exactement la même chose que les autres ». Ils se décomposent parce qu'ils souffrent de solitude. Justement, nous les entendons, nous les examinons, nous leur proposons des traitements de manière systématique, bien organisée – comme je vous l'ai dit : antalgiques, anti-inflammatoires externes, des traitements simples. Le seul problème est que ce traitement n'est pas mis en place, et ainsi que nous n'avons pas pu en démontrer l'efficacité.

Si vous demandez un protocole pour tester un anti-inflammatoire, vous ne l'aurez jamais. Par contre, je suis un peu dur, mais si vous voulez demander des millions d'euros pour tester telle ou telle molécule de pointe, vous avez plus de chances de les avoir, surtout si vous avez des laboratoires de recherche qui sont extrêmement rodés à la recherche de fonds. Mais les malades sont en ville. Essayer avec des collègues libéraux, ceux qui voient les malades au quotidien, de faire un protocole de recherche, c'est quasiment impossible. Les défis sont trop grands, ne serait-ce qu'administrativement. En pratique, voilà la réalité.

Mon sentiment est que, plus on soigne tôt les malades chroniques, plus on évite ce déconditionnement, cet enraidissement et cet impact psychique. Mais il faut encore pouvoir le faire ! Actuellement, aucun protocole n'est rédigé pour la prochaine épidémie.

Je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment à votre question, mais l'idée est qu'en fait, on a des médicaments simples. On peut les soigner, avec peu de choses. Encore faut-il le faire.

Vous avez parlé de l'épidémie de dix-huit cas dans le Var. S'agissait-il de cas autochtones ou de personnes qui venaient d'autres territoires ?

Concernant ces malades, notamment chroniques, je rejoins la question qui a été posée tout à l'heure. Des études ont-elles été faites pour comprendre d'où vient cette chronicité et pourquoi il y a ce tropisme au niveau des articulations ? Les recherches en sont-elles arrivées jusque-là pour pouvoir agir en amont ?

Pour votre première question, il s'agit effectivement de cas autochtones. Nous avons eu un cas importé d'Afrique avec une souche africaine qui s'est répandue, en binôme avec notre moustique tigre de la région. Il y a en effet – je ne sais pas si le Professeur Failloux vous a expliqué cela – différentes souches de chikungunya et différents types de moustiques. Nous avons l'impression que cela s'est toujours produit comme cela dans la région : ce sont toujours des souches africaines qui vont se mettre en binôme avec le moustique tigre pour provoquer des épidémies.

Il s'agit bien d'un phénomène autochtone, qui a été circonscrit par une réactivité dont on doit dire qu'elle reflète l'entraînement qu'ont les médecins généralistes pour la détection des cas, et l'entente interdépartementale de démoustication et les équipes des agences régionales de santé. C'est quelque chose qui fonctionne depuis maintenant plus de dix ans, assez bien pour éviter la diffusion au-delà d'une dizaine ou d'une quinzaine de cas. Je pense que nous risquons d'avoir encore d'autres cas, d'autres clusters, qui vraisemblablement viendront plutôt d'Afrique, plutôt que des épidémies avec des souches asiatiques.

En ce qui concerne les études sur la chronicité, il s'agit d'alphavirus. Ce n'est pas du tout de la famille de la dengue, de la fièvre jaune ou autres. C'est une famille très particulière qui a un véritable tropisme pour les articulations et pour le cerveau. Nous le savons, même si cela peut aussi atteindre d'autres organes. En pratique, c'est démontré sans ambiguïté expérimentalement et nous avons beaucoup de modèles animaux en laboratoire sur des souris ou sur des primates non humains. Lorsque l'on injecte du virus, les pieds des animaux gonflent. La démonstration du tropisme articulaire est faite depuis de longues années.

Chez l'Homme, c'est un peu plus compliqué parce que les modèles animaux dont nous disposons n'ont pas de chronicité. Passer du modèle animal, qui est capable de reproduire l'aigu mais qui n'est pas capable de nous montrer le chronique, à l'Homme, pose question. Nous nous retrouvons avec des humains qui souffrent de façon chronique, mais nous sommes plutôt dans la description. Quand nous avons cherché le virus dans le corps des gens, nous ne l'avons quasiment jamais trouvé. Une unique étude a retrouvé du virus, dix-huit mois après, mais en dehors de cela, nous n'en trouvons jamais. Les malades chroniques ne sont pas des diffuseurs de maladie. L'usage des antiviraux ne se justifie pas intellectuellement ; en tout cas, la balance bénéfice-risque n'y est pas. Voilà où nous en sommes actuellement.

L'hypothèse que je formule, mais qui n'est pas validée, est qu'il existe ces deux populations, dont ce petit sous-groupe qui évolue mal, avec un rhumatisme destructeur, qui est différent des autres. J'aurais tendance à dire qu'après le chikungunya pour les adultes, les gens ont beaucoup d'inflammations, en particulier au niveau des mains et des pieds. Ils ont des modifications posturales. Ils tirent sur des articulations, ils décompensent. C'est finalement une accumulation d'évènements, un petit peu comme une personne qui ferait beaucoup de travaux manuels et qui à la fin finit par « s'user ». Le mot habituel de nos patients, c'est : « j'ai pris vingt ans ». Quand une femme de 30 ans vous dit : « j'ai l'impression d'avoir le corps de ma mère », c'est extrêmement difficile. D'autant plus qu'on le voit, ce n'est pas une phrase qui s'invente, c'est vraiment son ressenti.

Je voudrais qu'on avance sur le post-chikungunya parce que cette douleur est une endémie silencieuse de souffrance. Quand l'épidémie se produit, cela passe dans les médias et ensuite cela disparaît. Pourtant, les gens continuent de souffrir pendant des années.

Quel est le pourcentage de malades qui tombent dans la chronicité parmi ceux qui sont infectés ?

Dans les études que nous avons, pour les adultes, le fait d'être âgé, d'avoir déjà des rhumatismes, d'être une femme et d'avoir fait une forme intense sont des paramètres qui sont associés à une évolution vers la chronicité. On trouve des chiffres de chronicité de l'ordre de 30 à 40 % au moins, voire 50 %, de formes chroniques, sachant que le chikungunya est extrêmement symptomatique. Entre la dengue et le chikungunya, le ratio entre les formes symptomatiques et asymptomatiques est inversé. En aigu, 80 % des gens qui font la dengue ne le sentent pas et 20 % sont malades. Pour le chikungunya, chez l'adulte, 80 % des adultes souffrent et ensuite, ils évoluent vers la chronicité dans un cas sur deux à peu près, à une échéance d'un ou deux ans.

Vous nous avez bien expliqué l'importance de la prévention pour lutter contre la propagation de la maladie. Où en sommes-nous dans les recherches sur les vaccins ? La mise au point d'un vaccin est-elle envisageable dans les années à venir ? Ce vaccin serait-il efficace en cas d'épidémie ?

Il y a des candidats vaccins, une dizaine qui sont actuellement en développement. Certains sont plus avancés que d'autres ; certains sont au stade de concept, d'autres sont déjà au stade d'essais de phase 1 ou de phase 2, c'est-à-dire sur les volontaires sains. Certains ont même été testés en région épidémique ou post-épidémique, notamment le vaccin de Sanofi qui a été testé, je crois, à Porto Rico. Le vaccin du laboratoire Valneva n'a pas encore été testé en population générale, il a été testé chez des volontaires sains.

Je ne ferai pas de commentaire sur leur efficacité relative, ce n'est pas ma place. Je pense qu'il y aura des vaccins efficaces dans les années qui viennent. Des freins administratifs font que l'autorisation de mise sur le marché par la Food and drug administration (FDA) américaine ou l'agence européenne du médicament n'arrivera pas avant un minimum de cinq ans. Cela me surprendrait que les délais soient plus courts que cela. Ensuite, il faut passer à la production industrielle.

En ce qui concerne l'utilisation du vaccin, la stratégie n'est pas véritablement définie. Le vaccin peut être utilisé à titre individuel – par le voyageur – ou le vaccin peut être utilisé en région épidémique – on peut imaginer qu'on a envie de protéger toute une zone parce qu'on ne veut pas que le chikungunya arrive et fasse des dégâts – ou le vaccin peut être utilisé en couronne – on veut protéger une zone, de façon circonstancielle, parce qu'on sait que le virus arrive. Ces questions de stratégies sont du domaine de la santé publique. Je ne suis pas expert sur ce sujet.

Ce qui est sûr, c'est que la stratégie de santé publique ne peut se concevoir, à mon sens, qu'en étudiant le rapport coût-efficacité. Autrement dit, actuellement, les laboratoires savent faire un vaccin. La question est de savoir comment on utilise le vaccin car cela coûte cher. Quel sera le prix, qu'épargne-t-on ? Cette maladie n'est pas une maladie aiguë. C'est une maladie mixte, aiguë combinée avec l'impact chronique et cela a un coût. Le coût du vaccin sera aussi un élément déterminant dans les stratégies qui seront mises en place.

Vous nous avez parlé, notamment chez les malades chroniques, de la dépression. Est-ce l'impact du virus ou est-ce lié à la chronicité des douleurs ?

Votre question est complexe. Ce qui est sûr, c'est que nous pouvons parler d'une association. Nous sommes en train d'y travailler. Quelques études essaient actuellement de déterminer quelle est l'association. Il semblerait que le virus ait une part de responsabilité, avec une modification de certaines molécules appelées des cytokines qui sont associées à l'élément dépressif, sans que nous soyons certains de qui a causé quoi.

En tout cas, pour avoir vu un certain nombre de patients, l'élément chronique induit des difficultés sociales, des difficultés sexuelles aussi. C'est un non-dit des patients quand on les voit en cabinet de consultation, mais on comprend certaines difficultés conjugales pour certains. J'ai certainement un biais de regard parce qu'évidemment, je vois peut-être les cas plus complexes. En tout cas, les gens parlent, et quantité d'éléments aboutissent à des composantes dépressives. Certains ont même eu des idées suicidaires.

Certains sont confronté à une situation de maladie professionnelle non reconnue. J'ai vu un certain nombre de patients qui ont rattrapé le chikungunya dans le cadre de leur exercice professionnel, en particulier des soignants, des kinésithérapeutes qui ont arrêté parce qu'ils n'arrivent plus à travailler, des infirmières qui n'arrivent plus à exercer. J'ai à l'esprit un salarié d'une compagnie de transport qui a été obligé d'arrêter sa carrière à 58 ans. Les formes les plus complexes ont vraiment un impact psychique et, même pour des formes qu'on qualifie de simples, c'est une vie qui change.

Avez-vous le sentiment que la formation, notamment des professionnels de santé, est suffisante pour la prise en charge de ces patients ? Peut-être existe-t-il des différences en fonction des territoires dans cette formation ? Avez-vous le sentiment que les autorités sanitaires, et plus largement les autorités publiques, ont conscience de l'ampleur de ce problème ?

En ce qui concerne la formation, c'est malheureusement un peu confidentiel. C'est une recette assez simple : bien examiner, mais encore faut‑il avoir bénéficié d'un tutorat, d'un compagnonnage pour voir quelles sont les zones à examiner, pour trouver les zones qui sont des cibles thérapeutiques. Nous avons mis en place en Guadeloupe un certain nombre de formations, mais je pense que la formation sur le post-chikungunya n'est pas suffisante au regard du nombre de cas. En Guadeloupe, on pense qu'il y a plus de 20 000 cas chroniques actuellement. La Martinique est dans la même situation.

Il y a une vraie réflexion sur la mise à disposition d'une formation. Nous y travaillons et l'organisation panaméricaine de la santé, qui envisage de faire un cours en ligne, un massive open online course (MOOC),, mais cela n'avance pas très vite. Nous avons un projet à l'hôpital Laveran de Marseille, avec un budget du service de santé des armées et de donateurs, pour faire des films à mettre en accès libre. Un des objectifs est de mettre ces tutoriels en ligne pour que les gens puissent voir comment examiner. Effectivement, je dirais que les gens ne sont pas assez formés. Mais j'ai beaucoup de respect pour mes confrères de terrain, généralistes, qui doivent apprendre tout et tout le temps. Je ne peux pas être critique.

Pour l'après-épidémie, nous avons probablement été un peu en retard. Mais je ne peux pas dire que les autorités publiques n'ont pas compris. Sinon elles ne nous auraient pas alloué cette possibilité de faire un vrai programme de soins à la Guadeloupe. C'est un programme expérimental, pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le sens pionnier pour mettre en place quelque chose qui soit reproductible.

Ce qui me paraît important est de comprendre que toute épidémie a des conséquences et que nous ne pouvons pas traiter les épidémies dans l'instantanéité ; là est la difficulté. De même, pour la recherche, on débloque des fonds et je dois dire que, de ce point de vue, le chikungunya a payé le prix du Zika. Le Zika est arrivé au même moment et a eu un très fort impact émotionnel, que je ne critique absolument pas. Soyons clairs, des familles ont vécu le drame d'avoir un enfant microcéphale ou atteint du syndrome de Guillain-Barré et je ne fais aucun reproche. Mais la réponse médiatique, émotionnelle et financière s'est portée sur le Zika et nous avons perdu l'opportunité de construire quelque chose pour le chikungunya. Je pense que nous n'avons pas eu la possibilité de faire un travail de fond. En 2020, nous sommes encore, pour la prise en charge des cas, dans une situation qui est proche de celle de 2008-2009.

Comment caractérisez-vous la coopération internationale dans le domaine de la recherche sur les maladies vectorielles en général et sur le chikungunya ?

Vous l'aurez compris, je suis un soignant plus qu'un chercheur. Je ne suis pas très pointu sur les coopérations de recherche. J'ai pour ma part été rapidement sollicité. J'ai pu porter la voix de l'expérience française au niveau des Amériques et à l'OMS à Genève. Je n'ai pas l'impression, pour ce qui est de l'OMS, qu'il y ait beaucoup de connexions entre les différents départements Asie, Moyen-Orient, Afrique et qu'il y ait un transfert horizontal. Je n'ai pas forcément l'impression qu'il y ait un contact fort entre les départements français des Amériques et l'Organisation panaméricaine de la santé. Je me trompe peut-être, mais je pense que nous pouvons faire mieux. Pour ce qui est du Brésil, qui a près d'un million de cas et qui continue de subir l'épidémie, un certain nombre de Français, dont je fais partie, ont été sollicités pour accompagner et optimiser le programme brésilien de recherche clinique qui s'appelle « Replick ».

Une collaboration existe donc avec le Brésil. Je pense que la France, la Colombie et le Brésil pourraient constituer le fer de lance d'une recherche d'excellence, sous réserve d'être soutenus et de ne pas avoir à batailler en interne pour y arriver. Cela bouge et nous pourrions être innovants, surtout pour la prise en charge de la chronicité. C'est finalement la chronicité qui a le plus gros poids économique : on considère que 70 % des journées de vie active perdues à cause des maladies le sont à cause de la chronicité lorsque l'on fait ce qu'on appelle l'étude de l'espérance de vie corrigée de l'incapacité, les DALY .

(disability adjusted life years)

Tout à l'heure, vous parliez de mesures d'impact. Le poids économique du chikungunya a-t-il été étudié ?

Des études ont été faites, notamment une étude conduite par le Professeur Yazdan Yazdanpanah. C'est une étude médico-économique qui a été conduite à La Réunion, mais qui était essentiellement centrée sur l'aigu. Elle avait montré qu'il y avait finalement une espèce de flash puisque ce sont des médicaments peu chers en réalité. En revanche, les études de chronicité viennent de Colombie ou d'Inde et leurs méthodologies ne sont pas forcément très élaborées.

La première des étapes – cela fait partie du projet que nous avons – est de construire une vraie méthodologie pour aboutir à quelque chose de robuste et non pas une étude « au doigt mouillé », pour essayer de percevoir si c'est puissant, moyen ou faible.

Vous parliez de personnes impactées par la maladie dans leur carrière professionnelle, avec une maladie contractée parfois en milieu professionnel. Y a-t-il des reconnaissances de maladie professionnelle ?

C'est une excellente question. J'ai bataillé avec un certain nombre d'autorités et de médecins du travail autour de ce genre de cas.

Pour ce qui est des personnels navigants, cela peut être retenu comme accident de travail par certaines compagnies aériennes, mais pas par toutes. Pour les personnels au sol, c'est beaucoup plus compliqué, et en l'occurrence j'ai un exemple qui va dans le sens contraire.

L'obligation de sécurité de l'employeur et sa responsabilité sont dans le code du travail, notamment quand on envoie les salariés à l'étranger, c'est la jurisprudence dite « Karachi ». Il suffit de vérifier un peu pour savoir qu'en contexte épidémique, les employeurs ne sont pas très impliqués ou mal conseillés, tout simplement, pour être efficaces et respecter ces obligations. Mais c'est compliqué de faire reconnaître la maladie professionnelle.

Les gens qui ont le chikungunya mais n'ont pas la forme destructrice sont souvent « maltraités », dans le sens de la maltraitance, par des gens qui ne comprennent pas qu'ils ont cette souffrance, cette polyalgie physique et psychique difficile. C'est un poids supplémentaire. C'est le troisième élément de la triple peine.

Nous vous remercions énormément pour la clarté de vos réponses et pour avoir ainsi contribué à nous éclairer.

La réunion s'achève à dix-sept heures dix.

Membres présents ou excusés

Commission d'enquête chargée d'évaluer les recherches, la prévention et les politiques publiques à mener contre la propagation des moustiques Aedes et des maladies vectorielles

Réunion du jeudi 13 février 2020 à 16 heures 10

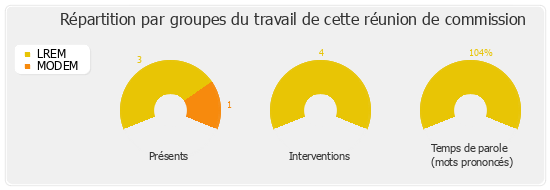

Présents. - Mme Ramlati Ali, M. Philippe Michel-Kleisbauer, Mme Valérie Thomas, Mme Élisabeth Toutut-Picard

Excusés. - Mme Ericka Bareigts, M. Alain David, Mme Françoise Dumas, M. Benoit Simian, M. Jean-Louis Touraine