Commission d'enquête chargée d'évaluer les recherches, la prévention et les politiques publiques à mener contre la propagation des moustiques aedes et des maladies vectorielles

Réunion du lundi 24 février 2020 à 17h15

Résumé de la réunion

La réunion

COMMISSION D'ENQUÊTE CHARGÉE D'ÉVALUER LES RECHERCHES, LA PRÉVENTION ET LES POLITIQUES PUBLIQUES À MENER CONTRE LA PROPAGATION DES MOUSTIQUES AEDES ET DES MALADIES VECTORIELLES

Lundi 24 février 2020

La séance est ouverte à dix-sept heures quinze.

(Présidence de Mme Valérie Thomas, secrétaire du bureau de la commission d'enquête)

La commission d'enquête chargée d'évaluer les recherches, la prévention et les politiques publiques à mener contre la propagation des moustiques Aedes et des maladies vectorielles procède à l'audition du Pr Anavaj Sakuntabhai, directeur de l'unité mixte de recherche de génétique fonctionnelle des maladies infectieuses à l'Institut Pasteur, du Pr Frédéric Tangy, chef du laboratoire d'innovation vaccinale à l'Institut Pasteur, du Pr Félix Rey, chef de l'unité mixte de recherche de virologie structurale à l'Institut Pasteur, et de M. David Itier, directeur de cabinet du président de l'Institut Pasteur.

Nous achevons notre journée d'auditions par une table ronde consacrée à la dengue et pour laquelle nous avons le plaisir de recevoir des représentants de l'Institut Pasteur : le Pr Anavaj Sakuntabhai, directeur de l'unité mixte de recherche de génétique fonctionnelle des maladies infectieuses, le Pr Frédéric Tangy, chef du laboratoire d'innovation vaccinale, le Pr Félix Rey, chef de l'unité mixte de recherche de virologie structurale, ainsi que M. David Itier, directeur de cabinet du président de l'Institut Pasteur.

Messieurs, je vous rappelle que les auditions de la commission d'enquête sont publiques et ouvertes à la presse ; elles sont disponibles en direct ou en différé sur le site internet de l'Assemblée nationale.

Avant de vous céder la parole, je tiens à vous préciser que vous devez nous déclarer tout intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Je dois également vous rappeler que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose à toute personne auditionnée par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. C'est pourquoi je vous invite à lever la main droite et à dire : « Je le jure. »

MM. Anavaj Sakuntabhai, Frédéric Tangy, Félix Rey et David Itier prêtent successivement serment.

Originaire de Thaïlande, je travaille depuis vingt ans à l'Institut Pasteur sur l'épidémiologie et la susceptibilité de la génétique humaine aux maladies infectieuses et aux maladies vectorielles. Dans ce cadre, cela fait quinze ans que je travaille sur la prévalence de la dengue en France, en métropole mais surtout outre-mer, dans les Caraïbes, l'océan Indien et l'océan Pacifique.

Début 2019, plus de quatre mille cas de dengue avaient été répertoriés en Nouvelle-Calédonie ; fin 2019, il y en avait quarante mille à La Réunion et, actuellement, l'épidémie sévit à la Guadeloupe.

En France métropolitaine, 657 cas importés de dengue ont été recensés, dont 14 % en provenance de l'île de La Réunion. À cela, il faut ajouter 56 cas importés de chikungunya et 6 cas importés de Zika. L'information importante à retenir est que 9 cas autochtones de dengue et 2 cas autochtones de Zika, ont été identifiés dans le sud de la France, ce qui signifie que la dengue et le Zika sont parvenus à circuler dans cette région, du fait principalement d'un environnement d'autant plus propice aux moustiques que le climat global se réchauffe.

Je travaille, pour ce qui me concerne, sur la recherche vaccinale, activité historique de l'Institut Pasteur. Nous avons actuellement un vaccin contre le chikungunya en phase 3 d'essais cliniques, c'est-à-dire très avancé, qui pourrait être mis sur le marché d'ici deux ans. Nous progressons également sur le vaccin contre le Zika. Pour la dengue, cela est plus compliqué du fait de l'existence de quatre sérotypes de virus.

Tous ces virus sont des flavivirus, transmis par les moustiques Aedes aegypti ou Aedes albopictus et appartenant à la famille des arbovirus, de l'anglais Arthropod-Borne viruses, c'est-à-dire des virus transmis par les arthropodes.

Pour en revenir à la dengue, du fait de l'existence des quatre sérotypes, il est quasiment impossible de savoir lequel de ces virus circulera à tel ou tel moment, d'autant que plusieurs sérotypes peuvent circuler en même temps, cette circulation simultanée connaissant d'ailleurs actuellement une recrudescence, ce qui s'explique probablement par le réchauffement climatique, la multiplication des échanges mondiaux et l'augmentation de la population de moustiques.

Il n'y a pas de croisement sérologique possible entre les différents flavivirus, qui incluent notamment la fièvre jaune et l'encéphalite japonaise, c'est-à-dire que les anticorps efficaces contre les uns ne protègent pas contre les autres. C'est également le cas pour les quatre sérotypes de la dengue, avec cette circonstance aggravante que les anticorps peuvent être non seulement non protecteurs mais facilitants.

En effet, en simplifiant, le corps, lorsqu'il est atteint par un virus, fabrique des anticorps neutralisants, dont il conserve la mémoire à long terme et qui pourront être rappelés lors d'une infection secondaire, sachant que le niveau d'anticorps neutralisants est corrélé avec la protection contre l'infection. Dans le cas d'une infection par la dengue – qui peut être asymptomatique –, vous allez développer des anticorps contre un premier sérotype : si, par la suite, vous êtes infecté par un deuxième sérotype, vos anticorps non protecteurs et facilitants peuvent augmenter la gravité de la maladie. C'est ce qu'on appelle l'ADE, pour Antibody-dependant enhancement, phénomène mis à jour il y a une vingtaine d'années et qui désigne une augmentation de l'infection due aux anticorps. Ces derniers n'empêchent ni la pénétration du virus dans l'organisme ni sa décapsidation, et le virus va ainsi pouvoir se lier aux monocytes, aux macrophages, aux cellules dendritiques, et aggraver la pathologie.

Dans ces conditions, la seule solution vaccinale est celle du vaccin tétravalent, qui agit contre les quatre sérotypes, sachant que l'on envisage de plus en plus un vaccin à beaucoup plus large spectre, qui couvre par exemple les virus du Zika et du chikungunya. Cela étant, la mise au point de ces vaccins combinés est longue et difficile.

Originaire d'Argentine, je suis physicien de formation. Venu en France une première fois pour faire une thèse à la faculté d'Orsay, j'ai ensuite passé sept ans à Harvard, au sein du laboratoire où a été cristallisé le premier virus. Il faut savoir que les cristaux comme le sel, ou chlorure de sodium, se composent de deux atomes, alors que les virus sont composés par la répétition de milliers d'atomes. Grâce à la cristallographie par des rayons X très puissants, on peut arriver à déterminer la position de tous ces atomes et à analyser la conformation du virus.

Au sein de ce laboratoire, mon projet de recherche consistait à travailler sur la structure d'un flavivirus, l'encéphalite à tiques. Comme il était, en l'espèce, impossible de cristalliser la totalité de ce virus, par ailleurs dangereux compte tenu de sa charge infectieuse, un chercheur de Vienne nous a fait parvenir un échantillon de la protéine de l'enveloppe de surface du virus, découpée grâce à une enzyme, et nous avons cristallisé cet échantillon.

De retour en France, j'ai constitué une équipe au CNRS pour poursuivre cette étude sur ce qui était, à l'époque, la deuxième protéine de surface mise en évidence.

Ces protéines de surface nous intéressent car elles sont responsables de l'entrée de la particule virale dans la cellule qu'il faut infecter. D'une part, elles reconnaissent le récepteur et, d'autre part, elles induisent la fusion de la membrane lipidique du virus avec la membrane de la cellule. Cette fusion est un processus physique, qui s'apparente à celui d'un ressort qui s'enclenche – spring loaded – par lequel la cellule se libère, s'ancre dans la membrane et force la fusion des deux membranes en formant ce qu'on appelle une épingle à cheveux .

(hairpin)

Avec le temps, ces virus se sont développés, engendrant tous les problèmes que l'on connaît. Originaire de Misiones, une région tropicale d'Argentine où je n'avais jamais entendu parler de la dengue, j'ai été très surpris, en retournant chez moi vingt-cinq ans plus tard, d'y constater la présence de nombreux cas, alors que, dans les années soixante-dix, nous pensions tous avoir vaincu les maladies infectieuses, ce qui est malheureusement très loin de la vérité.

Pour en revenir à l'approche structurale du virus, nous utilisons les rayons X et la cryo-microscopie électronique, qui nous permettent d'obtenir une résolution quasi atomique sans avoir de cristaux, sachant que, lorsqu'on travaille à partir de cristaux, il faut parfois attendre dix ans pour obtenir des cristaux qui diffractent les rayons X suffisamment bien. Ce n'est plus nécessaire aujourd'hui grâce à ces microscopes très performants, dont l'Institut Pasteur possède un exemplaire et grâce auxquels s'est opérée « la révolution de la résolution » qui a valu à ses trois inventeurs le prix Nobel de chimie en 2019.

Nous sommes donc aujourd'hui à un moment-clef de l'étude de ces virus. La structure de la protéine de spicule du nouveau coronavirus a déjà été déterminée grâce à cette méthode. Plus globalement, les recherches menées dans ce domaine nous permettent de mieux comprendre certaines zones des protéines d'enveloppe, qui jouent un rôle important dans l'interaction avec les récepteurs, et de mieux les cibler, pour développer des antiviraux. Elles nous permettent d'autre part d'étudier chez les patients les anticorps capables de neutraliser le virus, d'analyser la manière dont ils se fixent sur le virus et quelles sont leurs interactions avec les épitopes.

Grâce à la vaccinologie inverse ( reverse vaccinology ), on peut ainsi, en faisant l'ingénierie des protéines, cibler les bons épitopes afin d'éviter d'induire des anticorps non voulus. Cette technique est particulièrement intéressante dans le cas de la dengue, car le fait de savoir comment les anticorps interagissent avec ces structures de surface, nous a permis de comprendre ce qui se passait avec les différents sérotypes, et pourquoi certains induisaient des anticorps qui n'étaient pas neutralisants mais au contraire aggravants.

On s'est ainsi aperçu que la dengue était un virus moins bien structuré que les autres et qui présentait des régions qui, normalement, sont enfouies et ne devraient pas être visibles. Parmi ces régions, se trouve une région appelée peptide de fusion, indispensable à la fusion des membranes et très immunogénique, c'est-à-dire qu'elle induit la production de nombreux anticorps ciblés sur cet épitope. Lors d'une nouvelle infection par un virus de sérotype différent, c'est cet endroit qui va être reconnu, or nous savons maintenant que, pour neutraliser une particule virale, il faut un nombre suffisant d'anticorps, qui recouvrent la particule de façon homogène. Si bien que, dans les cas d'infection secondaire par le virus de la dengue, les anticorps ne se fixant que sur les peptides de fusion exposés, non seulement ils ne suffisent pas à neutraliser le virus, mais cela va permettre à ce dernier de pénétrer dans les cellules munies d'un récepteur destiné aux anticorps qui y sont accrochés. Dans ces conditions, l'anticorps devient en quelque sorte un drapeau signalant au virus les cellules du système immunitaire à infecter, ce qui lui permet de se multiplier de façon beaucoup plus importante. Nos recherches actuelles tendent donc, à partir de ces études de structure, à stabiliser ces peptides de fusion pour trouver la réponse immunitaire appropriée.

Après ces trois interventions techniques, je voudrais préciser que nous avons, à l'Institut Pasteur, une dizaine de laboratoires qui travaillent de près ou de loin sur le virus de la dengue. Cela s'inscrit dans une politique assez ambitieuse, formalisée par notre plan stratégique, notre directeur général ayant souhaité faire de la recherche contre les maladies infectieuses émergentes l'un des axes forts de l'activité de l'Institut Pasteur, avec des investissements conséquents dédiés à la recherche.

Nous ambitionnons d'être, dans les cinq prochaines années, un des fleurons de la recherche française sur les maladies vectorielles, avec notamment la création d'un centre de recherche sur les maladies vectorielles, qui rassemblera les dix laboratoires de l'Institut Pasteur, mais qui aura aussi vocation à être ouvert aux laboratoires de nos partenaires que sont l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), l'Institut de recherche pour le développement (IRD) et les laboratoires universitaires.

Si le siège historique de l'Institut se trouve à Paris, nous collaborons également avec les laboratoires du réseau international des Instituts Pasteur, notamment en Guyane, en Guadeloupe et en Nouvelle-Calédonie, territoires où la dengue est présente et où nous travaillons tant sur la surveillance que sur l'épidémiologie et la vaccinologie.

On peut évaluer à 2 % des patients atteints le risque de décès, mais l'impact majeur est celui qui frappe l'économie, car les malades ne peuvent pas travailler.

Par ailleurs, le nombre de patients devant être hospitalisés est important – on en dénombre environ 400 sur la semaine écoulée –, ce qui représente une progression exponentielle.

Il semblerait que la Guadeloupe soit frappée par la dengue 2 et la Martinique par la dengue 3. Le fait que les quatre sérotypes circulent dans les Amériques est d'autant plus problématique que le vaccin commercialisé n'est pas optimal. Il y a donc un vrai sujet d'inquiétude.

Existe-t-il des traitements disponibles pour soigner les pathologies liées à la dengue ?

Vous avez évoqué un vaccin tétravalent : est-ce en rapport avec le fait que, en 2018 et en 2019, la Haute autorité de santé (HAS) a déconseillé l'usage à Mayotte et aux Antilles du vaccin Dengvaxia, développé par Sanofi ?

Il n'y a pas de traitement spécifique, mais seulement des traitements symptomatiques, palliatifs. Les virus à ARN (acide ribonucléique) sont des virus rapides – même si le coronavirus en est actuellement un contre-exemple, puisqu'il est censé être un virus à ARN relativement rapide mais semble traîner assez longtemps chez les patients. Ces virus se caractérisent par une virémie – la multiplication du virus dans le sang – de quelques jours seulement, les symptômes se déclenchant après la virémie. Si bien que lorsqu'ils se déclarent, il ne sert plus à rien de prendre un antiviral puisqu'il n'y a plus de virus.

Les antiviraux sont des molécules qui ont été essentiellement développées contre les virus chroniques persistants comme le sida, l'hépatite C, l'herpès etc. Ce sont des molécules assez toxiques, administrées à forte dose, et il est donc impossible d'envisager de traiter la dengue avec ce type de médicaments.

En ce qui concerne le vaccin, j'ai en effet évoqué la difficulté d'obtenir un vaccin tétravalent, ce qu'a fait Sanofi avec Dengvaxia. Le problème est que le suivi des patients ayant été vaccinés a montré, quatre ans après, que, chez les patients naïfs, c'est-à-dire âgés de moins de 9 ans et qui avaient donc été peu exposés à la dengue, le vaccin pouvait aggraver les pathologies. Chez les adultes ayant déjà contracté la dengue en revanche, le vaccin provoque un rappel des anticorps, ce qui fait qu'ils sont en effet mieux protégés face à une infection secondaire parce que le taux d'anticorps a été multiplié par deux, trois ou cinq, par rapport à la première attaque.

Par ailleurs, c'est une vaccination complexe, qui exige l'administration de trois doses – deux en cas d'urgence – à six mois d'intervalle, ce qui, en pratique, est difficile à mettre en œuvre sur le terrain.

Outre le fait qu'une proportion non négligeable d'enfants risquait de contracter une dengue plus sévère s'ils avaient été vaccinés, on a également constaté que les effets secondaires n'étaient pas terribles chez les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans. Au bout du compte, cela signifie que la période de vaccination recommandée se situe entre 9 et 65 ans, ce qui exclut les populations les plus fragiles – les enfants et les personnes âgées – qui auraient le plus besoin d'être protégées.

Compte tenu de ces risques, Sanofi a mis au point un test sérologique qui accompagne le vaccin et révèle si vous êtes ou non positif, ce qui est un peu le monde à l'envers, puisqu'on vous vaccine seulement si vous avez déjà été infecté, ce qui est un paradoxe pour un vaccin censé être préventif. C'est probablement pour cette raison que la HAS ne recommande pas ce vaccin, le bénéfice n'étant pas forcément si probant. Cela étant, il n'y a rien d'autre pour l'instant, les vaccins en développement n'étant pas encore prêts et les tous prochains pouvant fort bien présenter les mêmes inconvénients.

En tout état de cause, l'OMS recommande que les populations vaccinées continuent d'être suivies sur le long terme, en tout cas jusqu'à ce qu'on puisse se procurer un vaccin comme le vaccin contre la rougeole, qui protège de la maladie.

Il est exact que les antiviraux doivent être administrés de façon très précoce pour agir contre la maladie et que, dans le cas d'une maladie aiguë comme la dengue, leur administration, alors que le patient est déjà malade n'est pas efficace. En revanche, on peut envisager de les utiliser à titre préventif chez les personnes exposées lorsque survient une épidémie, afin de stopper la propagation de la contamination.

Novartis avait développé certains composés antiprotéases, et nous disposons d'antiviraux contre les virus des maladies chroniques comme le virus de l'hépatite C, qui appartient à la famille des flavivirus et qui est le premier contre lequel nous avons trouvé un traitement curatif. Il existe aussi des antiviraux contre le virus de l'immunodéficience humaine (VIH, en anglais HIV), qui n'éliminent malheureusement pas le virus mais empêchent de développer la maladie, ce qui est déjà considérable. Poursuivre dans cette direction ne permettra sans doute pas de guérir quelqu'un qui a déjà développé les symptômes, mais cela permettra d'endiguer les épidémies, à condition toutefois de traiter toute la population.

Avez-vous identifié quel était le sérotype des neuf cas autochtones identifiés en Métropole ? S'agit-il d'un seul sérotype et peut-on considérer que la France métropolitaine n'est exposée qu'à ce seul sérotype, ou faut-il envisager l'apparition de sérotypes différents ?

Je pense que le virus autochtone de l'hexagone n'appartient qu'à un seul sérotype, mais je dois vérifier l'information.

Le problème de la dengue est que 80 % des personnes infectées sont asymptomatiques. Nous avons détecté six cas, mais il en existe peut-être une centaine, ce qui est un problème dans la mesure où il a été démontré qu'une personne asymptomatique pouvait transmettre la dengue au moustique.

En ce qui concerne le vaccin, il est important que nous comprenions mieux le fonctionnement du système immunitaire. Or, grâce à une bourse de l'Union européenne, nous avons réussi à mettre en évidence, avec l'Institut Pasteur du Cambodge, le fait que les individus asymptomatiques utilisaient leur système immunitaire cellulaire et non les anticorps. Nous travaillons donc sur le développement d'un vaccin qui active le système immunitaire cellulaire et non les anticorps, avec l'espoir que cela puisse résoudre les difficultés liées au Dengvaxia de Sanofi.

C'est un exemple de la manière dont on passe de la recherche fondamentale à la recherche appliquée, ce qui est pour nous une vraie difficulté. Il nous faut trouver des start-up avec qui travailler et obtenir des soutiens du Gouvernement, car développer un vaccin coûte très cher.

C'est un domaine qui n'attire pas réellement les compagnies, et Sanofi a pour une grande part construit son programme grâce à des financements extérieurs, même s'ils ont financé une usine mais qui, au bout du compte, risque de ne pas leur servir. L'industrie pharmaceutique préfère investir dans des vaccins contre le cytomégalovirus (CMV) ou l'herpès, car elle sait qu'ils seront vendus dans les pays où est l'argent. C'est ce qui explique que le vaccin contre la dengue traîne depuis cinquante ans car, en plus des difficultés biologiques, virologiques et médicales, il se heurte au problème de la répartition des financements entre le Nord et le Sud.

Pour en revenir aux cas de dengue autochtones, il est clair que la dengue ne sera jamais une pathologie métropolitaine. Il fait trop froid chez nous et, contrairement aux coronavirus ou aux virus grippaux qui aiment le froid pour se multiplier dans le système respiratoire superficiel, le virus de la dengue aime la chaleur et a besoin de moustiques que l'on retrouve davantage à la Guadeloupe et à La Réunion, même s'il y a des Aedes albopictus dans le sud de la France. Je pense que mes collègues seront d'accord avec moi pour avancer que nous ne connaîtrons jamais dans les pays tempérés de pandémie de dengue, même si des voyageurs peuvent importer le virus, puis le transmettre ; cela n'ira jamais très loin, alors que nous aurons d'autres coronavirus.

Reste que la dengue est un problème pour un tiers de la population du monde. Au-delà des Antilles françaises, elle touche le Brésil, le nord de l'Argentine, l'Inde, l'Asie du Sud-Est… ce qui représente potentiellement un énorme marché pour un vaccin. Donc, au-delà de la question des financements, je ne comprends pas que l'industrie pharmaceutique ne s'y intéresse pas davantage.

Cela étant, l'exemple de la grippe montre que le vaccin ne résout pas tout, même à titre préventif : malgré le vaccin, nous avons, en France, 2,5 millions de cas de grippe et quinze mille morts par an, alors que c'est une maladie qu'on connaît depuis longtemps. Nous n'avons qu'à croiser les doigts pour que la dengue ne débarque pas, mais c'est déjà une catastrophe pour les pays dans lesquels elle sévit. Et il faudra du temps, sans doute plusieurs générations de vaccins, pour parvenir à la bonne formulation – tout comme pour le vaccin contre la grippe, qui est encore loin d'être idéal. Nous n'en sommes même pas à la première génération, donc ce n'est pas demain la veille, hélas.

La recherche sur la dengue continue-t-elle ? On entend dire en effet que l'argent est entièrement ciblé vers les épidémies comme le coronavirus, qui sévit actuellement ?

Oui, la recherche se poursuit. Anavaj Sakuntabhai vous a expliqué comment il avait découvert que la dengue induisait une réponse cellulaire importante, à partir du fait que les individus asymptomatiques avaient une bonne réponse cellulaire, tandis que les individus symptomatiques n'avaient pas de réponse cellulaire mais produisaient des anticorps. À partir de là, l'idée s'est développée de trouver un vaccin qui active les réponses cellulaires, pour rendre tout le monde asymptomatique, ce qui, d'une part, n'est pas forcément évident en termes de stratégie vaccinale et pose la question du type de produits à utiliser et qui, d'autre part, n'est pas une réponse suffisante.

La recherche vaccinale combine deux enjeux : un enjeu scientifique et un enjeu économique : un vaccin, c'est comme une savonnette, un produit industriel qui doit coûter 15 centimes et que tout le monde doit pouvoir l'utiliser. Le vaccin contre la rougeole, c'est cent millions de doses par an dans le monde, ce qui signifie un espace grand quasiment comme un arrondissement de Paris, ne serait-ce que pour stocker les boîtes et les fermenteurs. D'où d'énormes questions de rentabilité.

Pour obtenir un vaccin contre la dengue, il faut non seulement des résultats scientifiques – difficiles à obtenir –, mais également un produit qui, ensuite, soit facile à injecter, en une seule prise – deux au maximum. Cela exige tout à la fois de réunir des chercheurs et des industriels et de motiver ces derniers, qui sont en permanence en compétition les uns avec les autres, qu'il s'agisse de Sanofi, Takeda, ou des grandes sociétés américaines. C'est un cercle où il est très difficile de pénétrer et sur lequel les pouvoirs publics n'ont guère de prise. Il faut donc tenter de s'immiscer petit à petit, en se greffant sur des projets déjà existants.

Il existe désormais une Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI – Coalition for Epidemic Preparedness Innovations ), mais la dengue ne fait malheureusement pas partie des maladies prioritaires de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et ne figure donc pas non plus sur la liste des maladies prioritaires de la CEPI : nous avons quatre projets qui, grâce à de gros financements de la CEPI, peuvent être menés jusqu'en phase 2, mais ils ne concernent pas la dengue.

Vous avez parlé de l'ambition de faire de l'Institut Pasteur un centre de recherche important sur les maladies vectorielles. Imaginez-vous, dans ce cadre, des coopérations avec d'autres centres de recherche européens ou internationaux ? Sur quels financements comptez-vous vous appuyer ?

C'est un projet qui est inscrit dans le plan stratégique de l'Institut Pasteur et qui, si tout se passe bien, devrait voir le jour en 2025. Pour élaborer ce centre de recherche sur les maladies vectorielles, nous nous inscrivons dans une recherche partenariale, en collaboration avec d'autres institutions et d'autres laboratoires, l'Inserm, le CNRS, l'IRD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) et les laboratoires des universités.

En ce qui concerne le financement – c'est-à-dire l'aspect le plus compliqué –, nous essayons d'inscrire le projet dans le contrat de plan État-région (CPER), ce qui est un combat de tous les jours. Mais les maladies vectorielles sont un enjeu de santé publique qui a partie liée avec le réchauffement climatique et emporte toute une série de problématiques que vous ont décrites mes collègues et qui sont susceptibles d'intéresser la région Île-de-France mais aussi la mairie de Paris, dont nous espérons qu'ils pourront abonder ce projet.

Des chercheurs de l'université de Leeds, au Royaume-Uni, ont récemment publié une étude selon laquelle l'application d'une crème sur la zone de piqûre pourrait très fortement limiter la propagation des virus du chikungunya, du Zika et de la dengue. S'agit-il, selon vous, d'une piste prometteuse ?

C'est possible. Nous avons travaillé, dans mon laboratoire, sur des dermaseptines, qui sont des peptides issus de la peau de grenouilles. Les grenouilles vivent dans des mares pourries, et pleines de bestioles mais ne sont jamais malades parce que leur peau sécrète des peptides antimicrobiens qui percent des trous dans les bactéries et les champignons, et les protègent.

Avec un laboratoire tunisien qui a isolé une de ces molécules à partir d'une grenouille de Tunisie, nous avons développé une dermaseptine baptisée DS4 et composée de peptides hélicoïdales qui se posent sur la surface lipidique des microbes et les percent. Nous l'avions testé il y a vingt ans sur le VIH et avions pu constater que cela réduisait la charge virale ; nous l'avions également testé sur d'autres flavivirus pour lesquels cela donnait également des résultats.

Ces peptides sont à l'origine des produits naturels, mais nous les synthétisons, ce qui n'est pas donné, dans la mesure où un peptide de vingt acides aminés coûte cher à fabriquer, d'autant que les doses sont assez élevées. Nous avions travaillé avec le laboratoire anglais Robin Shattock sur une crème génitale d'application locale, à utiliser au moment des rapports parce qu'elle bloquait à la fois l'herpès et le VIH et qui donnait de très bons résultats chez les primates. Mais l'industrie pharmaceutique n'est pas du tout intéressée, et ce pour deux raisons : d'abord, parce que ce n'est pas assez spécifique, ensuite parce que cela ne rentre pas dans la catégorie des blockbusters, c'est-à-dire des médicaments qui rapportent au moins 1 à 2 milliards d'euros par an. Or c'est inenvisageable pour une dermaseptine destinée à protéger contre la dengue, car on ne va pas vendre le tube cent euros pièce.

C'est un véritable problème car tout ce qui touche au conditionnement de la molécule, en l'espèce la conception et la fabrication de la crème, appartient aux métiers de la pharmacie et ne relève pas des chercheurs. Il n'y a donc eu aucun développement dans ce domaine, malgré l'existence avérée de ces peptides antimicrobiens qui peuvent percer le virus.

Cela étant, leur efficacité serait à mon avis limitée, après que le moustique a piqué et que le virus a déjà pénétré l'organisme. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai toujours dit que ce qui marchait le mieux pour se protéger de la dengue, c'était le répulsif anti-moustique. Partant, on peut imaginer des répulsifs dotés de principes actifs capables de déstabiliser le virus. Pourquoi pas ; mais n'imaginons pas non plus que ce serait la panacée.

Je souhaiterais que nous parlions un peu du virus de la vallée du Rift, cette fièvre qui a circulé à Mayotte entre novembre 2018 et août 2019 : selon les autorités sanitaires, 143 personnes ont été atteintes, dont 2 gravement, et 126 animaux.

Pouvez-vous nous présenter l'histoire de ce virus ? En quoi cette zoonose virale touchant principalement les animaux représente-t-elle un danger pour l'humain ? Quelle est la proportion des contaminations dues aux moustiques et quelles sont ses caractéristiques ?

Ce virus a été découvert dans les années trente dans la vallée du Rift, au Kenya. Il a tué de nombreux moutons et a entraîné de nombreux avortements épizootiques – abortion storms – chez les brebis. La maladie est transmise aux bêtes et aux personnes par le même moustique mais, parmi ces dernières, certaines ont été aussi contaminées dans des abattoirs, par exemple lors de l'épidémie qui a eu lieu en 2000 en Arabie saoudite suite à des importations de bétail du Kenya. La pluie est également un facteur aggravant : les épidémies dues à ce virus coïncident avec des périodes de pluies intenses, où les insectes sont nombreux.

Tandis que la dengue, le chikungunya, et le Zika sont transmis par les moustiques Aedes aegypti et albopictus, le virus de la vallée du Rift peut être transmis par de nombreux types de moustiques, des moustiques anophèles, Culex, ou par d'autres insectes comme les phlébotomes. Il est toutefois rassurant que la transmission de personne à personne n'existe pas, les êtres humains étant contaminés soit par les moustiques, soit, en l'occurrence, après avoir manipulé les fœtus de brebis.

En revanche, ces différents vecteurs sont partout présents dans le monde. Les États-Unis craignent ainsi beaucoup une importation de ce virus chez eux.

Certaines personnes infectées sont atteintes par des formes graves, hémorragiques, de la maladie, laquelle affecte le foie, cause des encéphalites et des maladies oculaires ; 50 % d'entre elles décèdent. Je ne dispose toutefois pas de données concernant la totalité des cas : combien sont-ils asymptomatiques, combien ne le sont pas ?

La transmission entre le bétail et les humains serait de 1 % à 3 % en cas d'épidémie importante du bétail.

Contrairement à d'autres, ce virus figure sur la liste de la CEPI, en première place – peut-être parce qu'il fait peur aux Américains ! (Sourires.) – et il est donc considéré comme présentant potentiellement un très grand risque pour l'Homme. Des programmes de vaccins existent, qui seront financés par la CEPI.

Un peu tout le monde, dont l'Institut Pasteur. L'OMS a élaboré il y a cinq ou six ans une liste Blueprint, assez large, des huit ou douze maladies infectieuses émergentes, mortelles, dangereuses, laquelle évolue chaque année. Elle est fixée par des experts de l'OMS et résulte de différents groupes de réflexion. La CEPI a, quant à elle, élaboré une liste un peu plus courte où figurent des vaccins à fabriquer. Vous connaissez ces listes et sans doute n'est-il pas nécessaire de les citer.

J'ai participé à des réunions de l'OMS et je sais que c'est également le cas d'autres membres de l'Institut Pasteur.

L'une des raisons expliquant le classement de ce virus, comme d'autres parmi les bunyavirus, est que, contrairement à la dengue, son génome est divisé en trois segments, ce qui permet un réassortiment : deux virus différents entrent dans une même cellule, dont l'un ressort en prenant un segment de l'autre, qui le transforme en un virus différent ; c'est également le cas avec la grippe, la situation étant d'ailleurs encore pire avec la combinaison de huit segments : virus porcin, virus aviaire… et une nouvelle pandémie apparaît.

Il a été démontré que la situation est la même pour les Bunyavirus : il s'agissait à l'origine d'une famille, devenue un ordre comptant dix ou onze familles différentes, dont les arénavirus. Nous y avons retrouvé, suite à de tels réassortiments, des virus virulents à l'origine de fièvres hémorragiques.

Lors d'une période très pluvieuse, des confusions se sont ainsi produites avec le virus de la vallée du Rift pendant une épidémie due à ce dernier, alors que des Orthobunyavirus issus d'un réassortiment entre un Bunyamwera, non pathogène, et un autre virus venu d'Europe ont causé des fièvres hémorragiques.

Nous ne sommes donc pas du tout à l'abri de l'apparition de nouveaux virus. Ainsi, figurent également dans cette liste un virus très dangereux transmis par les tiques, de même que le virus de Crimée-Congo, pathogène de classe 4 (P4).

Non, ni vaccin, ni traitement pour les humains. Le clone 13, en revanche, est un vaccin vétérinaire – je renvoie aux travaux de Michèle Bouloy et Jean-François Saluzzo – issu d'un virus atténué réalisé à l'Institut Pasteur, dont je ne sais pas s'il est encore utilisé.

Des recherches sont en cours afin de l'atténuer encore plus car il est réactogène. Il protège, il a constitué une vraie avancée et il a contribué à réduire le nombre de cas, mais il n'est pas administré aux êtres humains.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) indiquait en 2018 qu'aucune flambée épidémique en milieu urbain n'a à ce jour été détectée. Néanmoins, un tel scénario pourrait-il se produire à l'avenir ? L'Homme est-il un réservoir de virus suffisamment efficace pour que cela se produise ?

Le virus de la vallée du Rift touche d'abord le bétail, et ce n'est donc pas un virus urbain. Il n'existe pas, en l'occurrence, de transmission interhumaine, la transmission étant uniquement zoonotique, de l'animal vers l'humain.

Néanmoins, comme l'a dit Félix Rey, un virus peut se recombiner, échanger des fragments très rapidement, ce qui fait très peur. Quoi qu'il en soit, nous serons toujours doublés : si un virus a pris un fragment d'un autre Bunyavirus et forme un nouveau virus, notre vaccin ne pourra pas détecter cette mutation pour l'intégrer.

La mondialisation, avec les activités qu'elle induit, les voyages, les transports, etc. explique la propagation des épidémies de coronavirus, de dengue… Tous les sérotypes circulent et je ne vois pas comment lutter contre un tel phénomène. L'OMS a raison de s'affoler : un jour, une catastrophe peut survenir. Certains arénavirus, comme celui de Lassa, entraînent le décès de 80 % des personnes infectées, et un virus de ce type peut fort bien se mélanger à un autre, ce qui fait peur.

En matière de vaccins, nous serons toujours doublés, même si nous avons mis au point des méthodes qui nous permettent d'en fabriquer en quelques mois et non plus en quelques années ou décennies. Si un nouveau virus apparaît, il aura toujours un temps d'avance : le virus va toujours plus vite que nous.

Malheureusement !

Comment la transmission d'un virus s'effectue-t-elle de l'animal à l'humain ?

Le moustique pique l'animal et l'Homme, l'Homme manipulant des animaux infectés pouvant également être infecté. Ce sont en l'occurrence les deux cas de transmission.

Une anecdote : Albert Sabin, à l'origine du vaccin oral contre la poliomyélite, a travaillé sur le virus du Rift et l'a contracté après avoir respiré des aérosols en l'injectant dans le cerveau des souris.

Outre le vecteur des moustiques, la contamination a lieu également dans les abattoirs en abattant les bêtes contaminées.

Vous venez d'auditionner le docteur Stephan Zentiara, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). Le contrôle du bétail est très important afin d'éviter que les maladies ne se transmettent aux humains. Nous savons que la rougeole a atteint l'espèce humaine il y a quinze ou vingt mille ans, suite à une zoonose de bovins, lorsque l'humanité commençait à élever les animaux.

Nous ne sommes pas une si vieille espèce que cela mais nous savons gérer les infections humaines. Ce sont toujours les nouvelles infections, comme avec le sida, que nous avons du mal à contrôler et qui nous déstabilisent mais notre système immunitaire, génétique, sait gérer les infections les plus anciennes. Il importe donc de contrôler le bétail, ce qui est plus facile : il ne prend pas l'avion, il est parqué, il est possible de le vacciner chaque jour ou d'abattre un troupeau entier, autant de choses évidemment impensables avec les humains. Le contrôle du bétail est donc primordial avant de courir après des maladies qui en proviennent et qui viennent nous agresser.

C'est valable lorsque l'on connaît le bétail mais qu'en est-il, par exemple, lorsque des maladies transitent par des chauves-souris, comme nous le constatons avec des coronavirus, avec les virus Nipah, Hendra ? Des chauves-souris mangent des fruits, les contaminent, lesquels sont mangés par les cochons puis c'est le fermier qui est atteint. Ces virus s'adaptent alors et commencent à se transmettre de personne à personne.

Nous ne sommes pas à l'abri de nouvelles émergences, qui plus est lorsque l'activité humaine se répand. En Bolivie, dans les années soixante-dix, l'arénavirus de Machupo a ainsi été diffusé par les excrétas des rongeurs qui avaient été attirés, après l'abattage des forêts, par les plantations qui les avaient remplacées.

De tels processus s'accélèrent en raison du réchauffement de la planète et de la démographie, puisque les endroits où l'Homme ne va pas mettre son nez sont de moins en moins nombreux. Les différents modes de communication, extrêmement rapides, propagent alors les maladies. Nous voyons en ce moment ce qu'il en est en Italie avec le Covid-19, dont nous ne savons même pas comment il y est arrivé, ce qui est effrayant.

J'ai été en Ouganda il y a environ trois ans pour donner des cours de vaccinologie et j'ai visité la forêt de Zika, à côté d'Entebbe. Lorsque le virus Zika a été découvert, en 1949, il fallait marcher pendant une semaine pour arriver à la grande tour des singes installée par les Anglais. Nous savions déjà, à l'époque que les moustiques de la canopée et ceux qui d'en bas n'étaient pas les mêmes et que les singes qui vivaient en haut des arbres et ceux qui vivaient en bas n'étaient pas atteints par les mêmes virus. Les travaux portaient alors sur la fièvre jaune et c'est ainsi que le virus Zika a été découvert.

Aujourd'hui, un village est bâti à 300 mètres de la tour, avec un terrain de foot, une école, des enfants, etc. L'habitat sauvage a été grignoté et nous nous sommes donc rapprochés de certaines maladies. Les habitants élèvent des porcs, voire des civettes et d'autres animaux que nous ne connaissons pas sous nos latitudes, lesquels sont des hôtes intermédiaires. Face à une telle situation, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons pas empêcher les Ougandais de faire reculer la forêt pour construire des villages afin de vivre où ils le souhaitent. Là encore, la situation est très inquiétante.

Que pensez-vous de la coopération entre les services de santé publique vétérinaire et les services de santé humaine ? Vous paraît-elle satisfaisante ? Comment l'améliorer ? Serait-il nécessaire de mieux les associer en termes de surveillance épidémiologique et de réaction sanitaire en cas de crise épidémique ?

Nous connaissons les gens de l'École nationale vétérinaire et du CIRAD, avec lequel j'ai collaboré à Montpellier. D'homme à homme, les choses vont très bien mais le plan administratif, institutionnel relève de votre boulot ! Les informations doivent remonter depuis le terrain et, ensuite, les décisions doivent ruisseler. Nous ne savons pas trop comment les choses se passent, sans doute en raison d'un défaut d'organisation. Allez-y ! Corrigez-le ! Nous avons besoin d'une meilleure communication et de savoir ce que pensent les uns et les autres avant que nous passions à l'action.

Nous avons bien compris que dans la prise en charge d'une épidémie comme la dengue ou le virus Zika, par exemple, il est absolument nécessaire que l'ensemble des acteurs coopère : prévention, information, recherche, soin, etc. Que pensez-vous de cette vision assez holistique du traitement d'une épidémie ?

Dispose-t-on de suffisamment de structures susceptibles de jouer ce rôle de coordination et d'avoir cette vision d'ensemble ? Si tel n'est pas le cas, faudrait-il une structure dédiée ?

C'est en effet nécessaire mais c'est également difficile car plus il y a de monde dans la salle, plus les désaccords sont nombreux, et s'il n'y a pas assez de monde dans la salle, ceux qui n'y ont pas accès ne sont pas contents.

Les difficultés de coopération entre organismes existent, il ne faut pas les nier. Des problèmes considérables se sont posés entre l'Institut Pasteur et l'Inserm, avec le CNRS… Les institutions ne s'entendent pas entre elles, se jalousent, se font la guerre, même en ce moment où il a tout de même fallu quinze jours à l'Institut Pasteur pour récupérer les sérums des patients qui se trouvaient surtout du côté de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) et de l'Inserm, alors que nous, nous avons donné à tout le monde le virus que nous avions découvert. Il est donc difficile de s'arranger sur le terrain. Les personnes de telle ou telle agence – ANSES ou autre – réunies dans une commission seront de bonne foi, discuteront convenablement, mais que se passera-t-il ensuite sur le terrain ? Ce sont des difficultés classiques que rencontrent toutes les organisations humaines.

Dans une situation aussi dramatique et complexe que celle que nous vivons, une telle coopération devrait être obligatoire mais, à mon niveau, je ne sais pas comment il faudrait procéder pour que ce soit le cas. Si des comités se forment, certains se battront pour en être parce que cela les aidera, d'autres refuseront d'y aller parce qu'ils ont autre chose à faire ! C'est toujours la même chose ! Cela relève plus d'un travail politique que du nôtre, chercheurs et scientifiques, mais il est en effet absolument nécessaire.

C'est exact.

Il existe une organisation, REACTing ( REsearch and ACTion targeting emerging infectious diseases), mais, comme son nom l'indique, elle attend qu'un événement survienne pour se mettre à courir dans la panique ! Ensuite, lorsque la crise est passée, on oublie et on fait autre chose. J'ai connu une telle situation avec le chinkungunya, la grippe mexicaine, le H1N1, Zika, Ebola…

Vous avez évoqué la question de la continuité, or, celle-ci est très importante dans le domaine de la recherche, mais chaque fois que des urgences se présentent il faut tout arrêter. C'est ainsi que, dans les années quatre-vingt-dix, il y avait à l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) l'un des spécialistes mondiaux des coronavirus. L'équipe d'Hubert Laude avait notamment découvert des récepteurs mais on lui a fait savoir que personne ne s'intéressait aux coronavirus et qu'avec la vache folle, il fallait travailler sur le prion. Les crédits ont donc été supprimés même s'il en a reçu pour réorienter ses recherches. Lorsque l'épidémie du SRAS est survenue, en 2003, plus personne en France n'avait vraiment les capacités de travailler sur le sujet !

Le problème, c'est que l'on trouve toujours des priorités particulièrement importantes à un moment donné et que, d'autre part, on laisse de côté d'autres choses qui le sont tout autant.

Lorsque des chercheurs ont commencé des travaux, ils veulent les poursuivre. C'est ainsi que l'on parvient à faire des découvertes. On a tendance à exiger qu'ils regardent ici plutôt que là, comme si la lumière électrique avait été découverte en travaillant sur la bougie. Or, ce sont des recherches dans des domaines où on ne s'attendait pas à de tels résultats qui débouchent parfois sur des découvertes, comme ce fut le cas par exemple pour la technologie CRISPR ( Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats ) ou le silençage (silencing) dû à ces biologistes qui travaillaient sur la couleur des plantes et dont les découvertes ont eu un impact considérable. Le dirigisme n'est pas de bonne politique. Nul ne sait d'où les crises peuvent venir.

Nous nous connaissons depuis longtemps au sein de l'Institut Pasteur, de son important service de virologie, le laboratoire CNRS-UMR 3569 dirigé par Félix Rey, qui a compté jusqu'à 250 personnes. Il n'y a pas un endroit en Europe où nous soyons si nombreux à travailler dans ce secteur. Le spectre de nos connaissances est donc très étendu : nous savons tout sur tous les virus ; nous pouvons vous parler du coronavirus, de la grippe… Félix Rey a cristallisé tous les types de virus, nous avons fabriqué des vaccins contre eux, du sida au coronavirus. Telle est l'école pasteurienne.

Chaque fois qu'une épidémie survient, nous constituons une task force : nous nous entendons bien parce que nous nous connaissons, et cela fonctionne. Pour les autres institutions, il est difficile de reproduire ce modèle parce qu'elles n'ont pas nécessairement la même façon de fonctionner. L'Institut Pasteur est un peu particulier, c'est un petit noyau basé au même endroit quand le CNRS ou l'Inserm ont des structures éclatées partout sur le territoire. Pour nous, les choses sont plus faciles, nous sommes côte-à-côte, nous lisons les mêmes publications, nous assistons aux mêmes séminaires.

Sur le plan national, une telle organisation serait quasiment impossible et je ne sais pas si elle serait utile. Il est préférable de maintenir cette organisation en noyaux. Il en existe d'ailleurs de très bons en virologie, comme à Marseille par exemple. Comme dit Félix Rey, on ne va pas faire de la recherche là où il y a de la lumière : il faut laisser les gens faire leur travail. Lorsque c'est nécessaire, ils doivent pouvoir être réquisitionnés, comme nous le faisons au sein de nos task forces, où chacun met son outil sur la table en vue d'un travail et d'un financement communs mais il faut ensuite revenir rapidement à nos propres travaux car ce sont eux qui, quotidiennement accomplis, nous permettent de faire des découvertes.

Il convient bien évidemment de nouer des partenariats pour comprendre une épidémie de manière holistique.

Au plan national, la structure des laboratoires de recherche permet d'accueillir des disciplines extérieures. Les UMR, les unités mixtes de recherche, facilitent ainsi les collaborations avec des partenaires extérieurs comme le CNRS ou d'autres laboratoires.

Il est vrai que sur un plan plus corporate, des frottements se font parfois jour et donnent lieu à des explications entre instituts, mais l'Institut Pasteur a noué un certain nombre d'accords de partenariat favorisant des collaborations et des échanges avec l'AP-HP, l'INRA… Font peut-être défaut des liens avec les sciences humaines et sociales, qui sont pourtant déterminantes pour comprendre une épidémie donnée bien que les dynamiques de recherche ne soient pas les mêmes. Nous devons donc travailler sur cette question.

Je ne pense pas qu'il soit de bonne politique de créer une structure dédiée car l'organisation de la recherche française est déjà suffisamment compliquée à comprendre. En revanche, il est possible d'agir à travers les financements de l'Agence nationale de la recherche (ANR) et de l'Union européenne, afin de faire collaborer les laboratoires entre eux, en respectant les exigences d'interdisciplinarité.

S'agissant des collaborations internationales, Anavaj Sakuntabhai a, par exemple, coordonné un projet européen interdisciplinaire avec des géographes qui ont fait part des données de diffusion de la dengue, par exemple, dans des aires urbaines. Nous collaborons ainsi avec des partenaires européens leaders d'opinion dans leur domaine.

C'est à partir des financements, avec les bailleurs, qu'il sera possible d'améliorer le travail en commun avec d'autres instituts de recherche et d'autres disciplines.

Quelles recommandations feriez-vous aux pouvoirs publics pour lutter contre les virus sur lesquels vous travaillez ? Qu'est-ce qui, pour vous, est l'essentiel ?

Je ne suis pas râleur dans l'âme et je trouve que la situation actuelle est très bonne. L'organisation française n'est pas mauvaise du tout : nous avons la chance d'avoir le CNRS, l'Institut Pasteur, l'Inserm. L'ANR mériterait, quant à elle, d'avoir un budget plus élevé : si 15 % seulement des thèmes sont retenus, cela signifie que 85 % des chercheurs ne méritent pas de faire leur travail et que ce n'est pas la peine de les salarier, ce qui est un peu idiot. Il faut donc donner de l'argent aux chercheurs, c'est une évidence, mais j'imagine que cela vous dépasse aussi, car il s'agit de la question plus générale de la situation de la recherche en France.

Pour les projets les plus importants concernant les maladies vectorielles, la virologie ou les virus émergents, nous faisons appel aux sources externes. Dans le domaine des vaccins, j'ai pu récupérer des grants, des subventions de 900 000 euros de la part de l'ANR, ce qui est considérable alors que dans la recherche fondamentale, elle verse 300 000 euros, lesquels sont très vite dépensés. Lorsque l'on a commencé, une telle somme aurait été énorme ; aujourd'hui, on ne peut rien faire avec : le programme « Corona » que la CEPI a sélectionné s'élève à 12 millions. Pas une agence française ou européenne ne pourrait financer un tel programme à une telle hauteur. La mise en commun est nécessaire.

En France, le niveau de financement de la recherche laisse tout de même à désirer. Membre de plusieurs Scientific Advisory Boards – conseils scientifiques consultatifs – d'instituts étrangers – à Hambourg, Oxford… – je constate les différences de subventions. En France, à peine 10 % d'entre eux proviennent de l'ANR, ce qui est un niveau très faible par rapport aux autres, même s'il est vrai que nous avons la chance d'avoir le CNRS et l'Inserm.

Par ailleurs, comme je l'ai dit, le dirigisme n'est pas non plus de bonne politique. Il faut toujours laisser aux chercheurs leurs curiosités d'exploration. Il ne s'agit pas de tous courir dans la même direction en raison de telle ou telle épidémie en finançant uniquement tel ou tel projet. La recherche sur le HIV a fourni certes de très bons résultats mais en laissant de côté des choses très importantes. On ne sait jamais ce que l'on peut trouver et il faut donc chercher dans de multiples directions.

Tout le monde craint le réchauffement climatique et s'interroge sur l'avenir de la planète et de l'humanité – on commence à réfléchir à l'envoi de bonshommes sur Mars en 2025 pour chercher des ressources ! Or, l'avenir de l'humanité est entre les mains des chercheurs. Ce sont eux qui trouveront comment régler tel ou tel problème. Alors ne pas financer la recherche au niveau requis…

Certes, je n'ai pas l'habitude de me plaindre mais je note que mes collègues américains ou suisses gagnent quatre fois mon salaire. En France, un chercheur est pauvre et il est obligé de se débrouiller. Pour la place de la France dans le monde, il serait bon de faire remonter ce message car une telle situation n'est absolument pas normale.

Certaines choses, comme l'énergie nucléaire, sont traditionnellement mieux financées mais nous voyons bien combien les choses évoluent : la recherche a besoin de se développer dans le domaine de la biologie, de la climatologie, de la virologie et moins pour savoir comment se protéger des radiations nucléaires. Ce sont les chercheurs qui trouveront les solutions. Si une nouvelle énergie à base d'hydrogène doit voir le jour ce n'est pas un politicien qui la trouvera mais un chercheur… avec l'aide d'un politicien qui aura favorisé les conditions de son travail.

Nous avons tous des étudiants en thèse que nous faisons venir de l'étranger, les Français étant moins qualifiés. S'ils sont passés par l'École normale supérieure ou Polytechnique, ils préfèrent aller ailleurs pour mieux gagner leur vie. Le parcours d'entrée au CNRS est une vraie galère ! Il faut faire sa thèse, ceux qui sont passés par l'École normale supérieure doivent faire un master de quatre ans avant de passer trois ans sur une thèse ; le post-doctorat de trois ans n'étant pas suffisant, il faudra en faire un deuxième et c'est ainsi que l'on atteindra la limite d'âge de trente ans pour se faire recruter. Faute d'avoir publié deux papiers dans Nature, on sera alors blackboulé au concours puisqu'il y aura cent vingt candidats pour un seul poste.

Le CNRS, c'est bien, mais il est très difficile d'y accéder et ce système n'est pas attractif pour les meilleurs. Un étudiant envisage les pistes qui s'offrent à lui et il fera autre chose. J'ai connu de brillants sujets qui jugent aujourd'hui qu'ils auraient mieux fait de faire n'importe quoi d'autre plutôt que de s'être faits péniblement recrutés à 31 ou 32 ans au CNRS pour 2 000 euros mensuels en début de carrière. Un effort est donc nécessaire !

Il est vrai que la question du financement est très importante pour nous. L'ANR et d'autres structures participent au développement de la recherche fondamentale mais il est très difficile voire impossible de trouver l'argent pour favoriser le passage de la recherche aux applications médicales ou aux essais cliniques.

En la matière, nous sommes confrontés à un problème spécifiquement français. En raison des problèmes qui se sont posés à la fin des années quatre-vingt autour des hormones de croissance puis, plus tard, du Médiator et de la Dépakine, les politiciens ont voulu se protéger en délestant les responsabilités sur les agences réglementaires, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ayant déployé parapluies sur parapluies. La France est ainsi devenue le royaume du principe de précaution.

Résultat : nous avons perdu Sanofi, qui est parti aux USA. Comme Alstom, elle disparaîtra de notre paysage : ne faisant plus confiance aux Français, elle ne travaillera plus ici alors que Sanofi est français, que c'est un fleuron de l'Institut Pasteur. Je souffre chaque jour d'une telle situation. Voilà vingt ans que l'Institut Pasteur développe des vaccins et pas un n'a été retenu par Sanofi, lequel s'adresse exclusivement aux Américains !

J'ai créé une start-up qui fabrique des vaccins et je sais ce qu'il en est pour trouver des sous-traitants industriels : il n'y en a plus en France. Nous allons donc aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, en Finlande, au Royaume-Uni, où les essais cliniques se déroulent donc. En Belgique et en Grande-Bretagne, ils sont respectivement validés par l'agence règlementaire belge et le Health and Safety Executive (HSE) en trois semaines quand il faut attendre six mois pour l'ANSM, si tant est que la validation ait lieu.

Tout le monde se protège, le principe de précaution est beaucoup trop strict. Il n'est certes pas question de prétendre que tout doit être autorisé en France mais nous en sommes très loin !

En effet. Nous perdons ainsi une industrie entière dans le domaine du médicament alors que nous avions des fleurons : Rhône-Poulenc, Roussel-Uclaf, Sanofi, c'était tout de même la France ! Nous ne faisons plus d'essais cliniques chez nous parce que c'est trop compliqué et que tout le monde veut se protéger.

Il faut un sponsor, un promoteur d'essais cliniques. Pendant des années, l'Institut Pasteur a refusé d'en faire en raison de l'épée de Damoclès du procès lié au scandale sanitaire de l'hormone de croissance – on craignait une condamnation – mais alors, dans les années quatre-vingt, l'ANSM n'existait pas, ni les pharmacies des hôpitaux. Les types broyaient le cerveau sur la paillasse ! Les cerveaux arrivaient de Roumanie sans que nous connaissions la transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob par le prion. Le monde a changé ! L'Institut Pasteur craint de promouvoir un essai clinique parce qu'il a peur de la réglementation, mais la recherche a besoin de réaliser des essais cliniques. À défaut, elle part dans les pays où ils sont possibles.

Une harmonisation européenne s'impose donc, de même que la France doit reprendre sa place en matière d'essais cliniques et pour tout ce qui va avec : le manufacturing, les compagnies qui s'occupent de la gestion, très complexe, des niveaux réglementaires de qualification. Pour qualifier un vaccin ou un virus que nous cultivons, vous n'imaginez pas le nombre de pages qui sont nécessaires ! Au final, cela coûte presque plus cher que la fabrication d'un Airbus A350.

Pourtant, nous savons le faire. Je connais des types au talent fou, qui étaient chez Sanofi, qui ont pris leur retraite. À l'Institut Pasteur, nous avons créé le cours de vaccinologie à leur demande car, nous ont-ils dit, si nous ne le faisons pas, plus personne ne saura le faire en France après eux. Sanofi nous envoie des élèves tous les ans pour suivre ce cours – mais ils font ensuite les essais ailleurs !

En France, l'organisation de la recherche clinique est problématique. Nous disposons de petits programmes hospitaliers de recherche clinique (PHRC) ; l'AP-HP organise de petits essais qui coûtent 200 000 euros mais, alors que dans le privé, un essai de phase 1 coûte 6 millions ! Je ne vois pas comment il est possible, en France, de réaliser un essai de 250 000 euros quand aucune entreprise n'est prête à mettre 6 millions compte tenu du coût du produit, de sa qualité, des Contracts Research Organisation (CRO) qui établiront les bases de données, les analyses statistiques, etc.

Cela représente de l'argent mais, en même temps, c'est une manne industrielle. En ce moment, les chiffres d'affaires des compagnies qui manufacturent ces produits sont colossaux, les prix augmentant chaque jour. En France, cela nous passe sous le nez alors qu'il s'agit historiquement d'une ancienne industrie nationale. Il faut remettre les choses à l'endroit. Pour nous, développeurs de vaccins, c'est un problème.

Merci à vous. C'est très bien que nous ayons pu échanger ainsi avec des députés et faire remonter des doléances. Cet exercice est très valorisant et intéressant.

La réunion s'achève à dix-huit heures quarante.

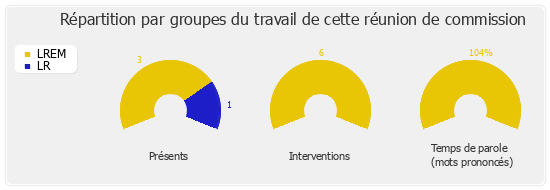

Membres présents ou excusés

Commission d'enquête chargée d'évaluer les recherches, la prévention et les politiques publiques à mener contre la propagation des moustiques Aedes et des maladies vectorielles

Réunion du lundi 24 février 2020 à 17 h 15

Présents. – Mme Ramlati Ali, Mme Sereine Mauborgne, Mme Bérengère Poletti, Mme Valérie Thomas

Excusés. – Mme Delphine Bagarry, Mme Ericka Bareigts, M. Alain David, M. Max Mathiasin, M. Jean-Philippe Nilor, M. Jean-Hugues Ratenon