Commission d'enquête chargée de faire la lumière sur les dysfonctionnements ayant conduit aux attaques commises à la préfecture de police de paris le jeudi 3 octobre

Réunion du mercredi 19 février 2020 à 16h30

Résumé de la réunion

La réunion

La séance est ouverte à 16 heures 55.

Présidence de M. Éric Ciotti, président de la commission.

Nous poursuivons nos travaux en accueillant M. Stéphane Bredin, directeur de l'administration pénitentiaire, accompagné de M. Benoît Fichet, adjoint à la directrice du service national du renseignement pénitentiaire. Messieurs, je vous remercie de votre présence.

Je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

Je vous invite à lever la main droite et à dire : « Je le jure ».

(M. Stéphane Bredin et M. Benoît Fichet prêtent successivement serment.)

Nous avons élargi les travaux de notre commission d'enquête, liée à l'attentat qui a eu lieu le 3 octobre dernier à la préfecture de police, aux phénomènes de radicalisation affectant les emplois sensibles et les missions régaliennes de l'État ; c'est dans ce cadre que nous avons souhaité vous entendre. Préalablement aux questions qui seront posées par les membres de la commission, peut-être pourriez-vous dresser un état des lieux de la radicalisation et de sa détection parmi les personnels de l'administration pénitentiaire ?

Je voudrais commencer par rappeler – je n'y reviendrai plus par la suite – que l'enjeu de la radicalisation au sein de l'administration pénitentiaire concerne d'abord, sur le plan quantitatif – et ce, depuis plusieurs années – la population pénale. En effet, sur près de 71 000 détenus se trouvant au 1er janvier 2020 dans nos établissements pénitentiaires, environ 530 le sont pour des faits de terrorisme – en qualité de prévenus ou à l'issue d'une condamnation – tandis que 881 sont suivis, dans le cadre d'une détention de droit commun, au titre de la radicalisation. Parmi ces derniers, il faut distinguer ceux qui sont déjà inscrits au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) de ceux qui sont encore en évaluation. Depuis plusieurs années, cette menace très concrète et très directe est quantitativement la plus importante ; c'est elle qui a eu l'impact le plus structurant sur la manière dont nous exerçons nos métiers et dont nous avons revu l'organisation de nos modes de détention. Nous nous sommes donné les moyens de la repérer, de l'évaluer, de la suivre et d'y répondre à des degrés divers, en fonction du risque estimé.

J'en viens à la manière dont l'administration pénitentiaire repère et traite la radicalisation parmi ses agents. Sur le plan méthodologique, il faut d'abord préciser que dans les établissements pénitentiaires – en dehors de la population pénale –, nos agents ne sont pas les seuls à intervenir ; il faut aussi prendre en considération les intervenants, que nous ne connaissons pas de manière aussi approfondie et envers lesquels, le cas échéant, nous ne disposons pas des mêmes moyens d'action juridiques. Comme vous le savez, si le service public pénitentiaire est constitué au premier chef de l'administration pénitentiaire et de ses services déconcentrés, il a aussi quotidiennement recours, dans l'exercice de sa mission, à de nombreuses structures extérieures, que ce soient des entreprises qui gèrent les établissements ou des associations qui interviennent en détention à des titres divers. Nous devons donc assurer le suivi et le repérage de nos personnels mais aussi des intervenants, lesquels entretiennent avec nous une relation tout à fait différente, de nature contractuelle – ce ne sont ni des fonctionnaires, ni des personnels contractuels.

L'administration pénitentiaire est, par nature, sécuritaire : le risque de radicalisation de ses personnels constitue donc un enjeu particulier. Les moyens dont elle dispose pour suivre ses agents ont très récemment évolué. Jusqu'au 30 décembre 2019, notre administration disposait des mêmes moyens que toute autre administration civile, c'est-à-dire des pouvoirs d'investigation assez limités. Depuis le 30 décembre dernier, à la suite, notamment, de la promulgation de la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, le service national du renseignement pénitentiaire (SNRP) a vu sa compétence élargie aux personnels de l'administration pénitentiaire. Nous disposons désormais de moyens d'investigation sans commune mesure avec ceux d'une administration civile classique de l'État. Auparavant, nous pouvions faire remonter par la voie interne des signalements mais, si nous voulions lever le doute – à moins de disposer d'éléments très structurés justifiant une judiciarisation, des suites disciplinaires ou l'application de l'article L. 114-1 du code de sécurité intérieure (CSI) – nous devions nous en remettre aux services partenaires pour qu'ils mènent une investigation ou assurent un suivi approfondi. Selon les profils, le service concerné était la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ou, plus classiquement, le service central du renseignement territorial (SCRT).

Désormais, le SNRP peut mobiliser toute la palette du renseignement pénitentiaire – en particulier les moyens de lutte antiterroriste – pour enquêter sur les personnels de l'administration pénitentiaire. Cependant, en doctrine, nous avons fait le choix – même si la question ne s'est jamais posée et n'a été envisagée jusqu'à présent que de manière abstraite – d'exclure de notre domaine d'action le suivi des agents du SNRP qui viendraient à se radicaliser. Si le cas se présentait, nous confierions les investigations à un service extérieur : la DGSI ou, s'il s'agissait de personnels des services déconcentrés, les services compétents territorialement. En effet, comme vous le savez, le SNRP est organisé en échelons interrégionaux et locaux.

Depuis 2016, date de création du système, la remontée des signalements se faisait de manière assez informelle, compte tenu de leur faible nombre : la plupart d'entre eux étaient transmis par les directions interrégionales des services pénitentiaires à la sous-direction des ressources humaines de notre administration. Ces signalements étaient généralement peu structurés et rarement enrichis d'observations des chefs d'établissement et des directions interrégionales. Il nous fallait donc les structurer pour en déduire les suites administratives éventuelles, soit sur le plan disciplinaire, soit en application de l'article L. 114-1 du CSI – mais la question ne s'est jamais posée – soit, le plus souvent, au titre du suivi renforcé des individus signalés.

Dans la période récente, surtout après l'attentat du 3 octobre 2019, les directions interrégionales nous ont adressé davantage de signalements. Cela ne traduit pas un accroissement de la menace interne à l'administration pénitentiaire, mais témoigne plutôt d'un réflexe des services déconcentrés, qui ont fait remonter plus largement l'information – ce mouvement s'est d'ailleurs tari dès novembre. Toutefois, les nombreux signalements que nous avons reçus se sont révélés difficiles à traiter, faute d'éléments structurés et précis. Pour y remédier, alors que le SNRP voyait ses compétences étendues, nous avons instauré une procédure systématique et élaboré une fiche de signalement extrêmement détaillée, qui doit désormais être adressée aux échelons déconcentrés du SNRP avant de remonter au niveau central.

Le SNRP a été réorganisé en juin 2019, dans la perspective de l'extension de ses compétences – que nous espérions voir advenir en septembre et qui s'est concrétisée par la publication du décret d'application en décembre. Cette réorganisation – qui n'est donc pas liée à l'attentat du 3 octobre – s'est traduite par la création d'un bureau des affaires réservées au sein du SNRP, qui a compétence exclusive pour traiter et instruire les signalements de personnels ou d'intervenants transmis par les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, à l'exclusion – en pratique – de ceux des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP). Ce bureau prépare notamment les travaux d'une commission administrative qui traite de manière systématique – pour l'instant à un rythme hebdomadaire – tous les signalements qui nous sont faits. Cette instance, que je préside, se réunira moins fréquemment d'ici un mois et demi à deux mois, mais elle doit dans l'immédiat traiter le stock des signalements transmis du fait de l'extension des compétences du SNRP. En effet, nous ne dépendons plus des services partenaires pour cribler les signalements ou engager des investigations, y compris par l'emploi des techniques de renseignement.

La commission a classé sans suite l'immense majorité des signalements – peu étayés – qui nous ont été faits par les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Depuis le 1er janvier 2016, nous avons reçu 98 signalements – chiffre à mettre en rapport avec les 42 000 agents de l'administration pénitentiaire, dont un peu moins de 30 000 au sein des établissements, sans compter les intervenants. Depuis l'automne 2019, au terme de six mois d'investigations impliquant des moyens plus approfondis, nous avons déjà clos 40 dossiers et mis en veille 7 d'entre eux – pour ces derniers, bien que le signalement ne nous paraisse pas justifié, nous maintenons une surveillance a minima pendant une période d'au moins six mois renouvelable. Nous poursuivons nos investigations concernant 51 dossiers – chiffre très provisoire. Lors de sa dernière réunion, la semaine dernière, la commission a classé 3 signalements supplémentaires.

Les dix-sept agents pénitentiaires aujourd'hui inscrits au FSPRT présentent, pour l'essentiel, des dossiers vieux de plusieurs années – ils ont été constitués à une époque où les critères d'inscription étaient sans doute plus larges qu'aujourd'hui. Par ailleurs, puisque nous n'avions pas la compétence juridique pour les traiter lors de leur création, les investigations continuent à être menées – de manière très épisodique, cependant – par la DGSI, le SCRT, la direction du renseignement de la préfecture de police (DRPP) ou encore la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la gendarmerie nationale. Nous demandons régulièrement aux services en charge du suivi et aux préfets présidant les groupes d'évaluation départementaux (GED) concernés si le maintien de ces personnes au FSPRT est toujours pertinent.

À la suite de l'attentat du 3 octobre, les médias ont rappelé l'existence de ces dossiers mais ceux qui en sont familiers savent qu'il n'y a rien de nouveau : les quatre de Marseille, les deux de Trèbes et l'agent de la Santé constituent les sept dossiers – sur dix-sept – à avoir fait l'objet d'une réelle médiatisation. Les services partenaires ont effectué à leur sujet des diligences minimales, qui n'ont jamais permis de corroborer les informations pour l'essentiel très anciennes dont nous disposons. S'agissant, par exemple, du surveillant de la Santé, aucun fait postérieur à 2007 n'a été porté à notre connaissance. Le signalement est donc très ancien et date du moment où il a passé le concours de surveillant ; l'administration pénitentiaire avait voulu lui refuser le bénéfice du concours, mais la décision a été annulée par le tribunal administratif (TA), et il a été intégré. Les informations dont on disposait à l'époque, concernant par exemple la fréquentation de telle ou telle mosquée, sont restées dans son dossier, ce qui a justifié son inscription au FSPRT par la DRPP bien que ces éléments n'aient jamais été corroborés. De la même manière, s'agissant des deux surveillants de Trèbes, les services partenaires n'ont jamais pu nous adresser d'éléments suffisamment fiables et graves – bien que leur cas ait été judiciarisé – pour qu'une procédure administrative soit ouverte à leur encontre, que ce soit sur le plan disciplinaire ou en application de l'article L. 114-1 du CSI.

Sur les quatre-vingt-dix-huit signalements évoqués, combien sont antérieurs au 3 octobre 2019 ?

Soixante-dix-huit. La quasi-totalité des vingt signalements postérieurs nous sont parvenus dans les quinze jours qui ont suivi l'attentat. Depuis novembre, trois ou quatre signalements s'y sont ajoutés, pas davantage. Comme de nombreuses autres administrations, les services déconcentrés ont brutalement fait remonter tout ce qu'ils avaient dans leurs fonds de tiroir, car tout le monde a été saisi d'effroi. En réalité, les dossiers transmis depuis octobre ne sont pas nécessairement les plus inquiétants ; au contraire, ce sont bien souvent des cas qui ne nous avaient pas été signalés car les faits semblaient peu corroborés ou trop anciens. Nous les avons pour la plupart déjà classés.

Sur les dix-sept individus inscrits à l'heure actuelle au FSPRT, seuls trois sont suivis par la DGSI, car on suspecte qu'ils se situent dans le haut du spectre de la radicalisation. Les quatorze autres se trouvent au bas de l'échelle. Pour certains d'entre eux, les services concernés – je pense notamment au SCRT – estiment qu'ils n'ont plus rien à faire au FSPRT – c'est le cas, par exemple, de certains des quatre de Marseille. Toutefois, ils y demeurent en vertu du principe de précaution, appliqué en particulier par les préfets ; en effet, l'inscription d'une fiche au FSPRT ou son retrait se fait sur proposition des services, en préfecture, au travers des GED.

Sur le plan administratif, dans quelle situation se trouvent les trois agents situés dans le haut du spectre ? Vous savez qu'ils sont potentiellement très dangereux : qu'en faites-vous, et où sont-ils, physiquement ?

Le principe est de faire sortir de la détention les personnels de surveillance inscrits au FSPRT, ainsi que ceux qui n'y figurent pas encore mais au sujet desquels – c'est pour l'instant une hypothèse d'école – nous disposerions d'éléments suffisamment inquiétants. À titre d'exemple, les deux de Trèbes ne se trouvent plus dans des établissements où ils pourraient avoir accès à des armes. Dans un établissement pénitentiaire, un membre du personnel – qu'il soit surveillant ou gradé – est intégré à un service de roulement ; ainsi, ce ne sont pas toujours les mêmes agents qui tiennent les miradors et qui ont accès aux armes. Chaque fonctionnaire appartient à une équipe qui tourne tout au long de l'année, et n'aura accès aux armes qu'au cours de deux périodes d'une semaine, pas davantage. Les agents inscrits au FSPRT ne se voient pas interdire des postes spécifiques mais sont purement et simplement retirés de la détention. Cela peut prendre deux formes. La première possibilité consiste à les muter dans des établissements ou des quartiers sans enjeu sécuritaire, tels qu'un quartier de semi-liberté ou réservé aux peines aménagées, lieux dédiés à de très courtes peines et présentant un niveau de sûreté minimal. La deuxième possibilité est de les affecter à des fonctions administratives. Par exemple, un des agents dont j'ai parlé n'est plus employé en détention depuis plusieurs années ; il travaille à l'heure actuelle au bureau de la gestion de la détention, qui se trouve dans les services administratifs de l'établissement dans lequel il demeure affecté.

De quelles informations disposent ces personnels sur le suivi ou la surveillance dont ils font l'objet ? S'ils sont brusquement mutés et passent de la détention à la semi-liberté, que leur dit-on ?

Les personnels pour lesquels nous avons dû prendre ce type de mesures sont très peu nombreux ; ce sont uniquement des agents inscrits au FSPRT. Dans cette catégorie, tous ne sont pas concernés puisque les dossiers de plusieurs d'entre eux sont anciens – je rappelle que nous rediscutons de leur cas au sein des GED. À titre d'exemple, le lendemain de l'attentat, lorsque les services enquêteurs nous ont signalé les noms des « deux de Trèbes » – qualificatif que nous leur appliquons en interne parce que leurs noms sont apparus après l'attentat de Trèbes, bien que ce soient des surveillants de Toulouse –, le chef d'établissement les a reçus pour leur signifier qu'ils étaient affectés au quartier de semi-liberté de la maison d'arrêt de Seysses. Ils savaient qu'ils étaient inscrits au FSPRT et suivis depuis des années ; ils ont fait sans peine le rapprochement. Ils n'ont d'ailleurs été entendus dans la phase judiciaire de l'enquête que plusieurs mois après ; depuis lors, ils ont été mutés. Les quatre de Marseille savent également qu'ils sont suivis puisque leur affaire a été médiatisée par les syndicats il y a quelques années. L'information n'a jamais été asymétrique ; nous n'avons jamais eu à recevoir un agent pour lui apprendre que nous disposions d'éléments justifiant son changement d'affectation. Jusqu'à présent, les surveillants qui ont fait l'objet de ce type de décisions étaient déjà informés de leur suivi par des services partenaires. La question ne s'est donc jamais posée.

Il est difficilement compréhensible – pas seulement pour le grand public – que l'on maintienne dans un lieu sensible des personnels sur lesquels pèse un soupçon de grande dangerosité – je pense en particulier aux trois individus suivis par la DGSI. J'imagine que vous ne les maintenez pas au sein de l'administration pénitentiaire de votre plein gré ; manifestement, vous n'avez pas la possibilité juridique de faire jouer le principe de précaution. De quel outil juridique avez-vous besoin ? Pourquoi ne parvient-on pas à les écarter définitivement ? Selon vous, que faudrait-il faire pour éviter cette préoccupation – j'imagine que c'en est une pour vous – et éliminer ce risque ?

Je ne pense pas que l'arsenal juridique soit incomplet. En réalité, les dossiers qui nous ont été signalés et dont nous avons connaissance n'ont jamais justifié que nous allions au-delà des mesures conservatoires que j'évoquais précédemment. Jamais un de ces surveillants n'a, sur son lieu de travail, fait des déclarations ou commis des gestes à ce point inquiétants que l'on puisse directement engager une procédure disciplinaire ou appliquer l'article L. 114-1 du CSI.

Par ailleurs, nous avons été échaudés par le fait que plusieurs tentatives contentieuses n'ont pas abouti. Pour reprendre un exemple médiatique, nous disposons, au sujet de l'aumônier musulman de la prison de Borgo, de renseignements transmis par un service partenaire, sur la base desquels nous lui avons retiré son agrément. À ce propos, il faut souligner que l'intervention en détention des intervenants peut être aussi sensible, à peu de chose près, que celle de nos personnels. S'agissant de cet aumônier, nous avons déjà subi trois échecs au contentieux, d'abord devant le tribunal administratif (TA) de Bastia, puis devant la cour administrative d'appel de Marseille, et à nouveau, puisque nous avons repris une décision après en avoir modifié la motivation, devant le même tribunal de Bastia ; je pense que nous perdrons encore prochainement devant la cour administrative d'appel de Bastia. Je donne cet exemple parce qu'il est à mon avis la meilleure réponse à votre question : le problème ne vient pas d'une insuffisance de moyens juridiques. En l'occurrence, nous disposons de suffisamment d'éléments pour faire peur à l'opinion publique – un aumônier qui a tenu certains propos lors d'une réunion publique à Ajaccio en 2016 et a refusé de serrer la main à des femmes présentes ce jour-là… Toutefois, le juge administratif tient compte du fait que ces éléments sont anciens et figurent uniquement dans une note blanche ; en outre, le dossier est mince, puisque je vous ai presque tout dit de ce que l'on pouvait retenir contre l'individu en question. Ces informations n'ont donc pas suffi à fonder une décision de retrait d'agrément – pourtant réitérée –, d'autant que celle-ci mettait en jeu une liberté fondamentale : le libre exercice du culte en détention. La balance du juge administratif penche du côté de ce principe ; au contentieux, il nous faut présenter des dossiers suffisamment solides pour emporter sa conviction.

C'est une difficulté à laquelle nous nous heurtons assez peu avec les détenus terroristes, qui vont très rarement au contentieux. En revanche, la plupart des décisions que nous avons prises ces dernières années concernant les personnels et les intervenants ont été contestées devant le juge. Par exemple, l'un des quatre surveillants de Marseille a réussi l'été dernier le concours interne de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ; sur la base des éléments dont je disposais, je lui ai refusé le bénéfice du concours. Nous verrons ce que décide le TA de Marseille, mais l'intéressé présentera sans doute des moyens sérieux. Nous devrons défendre devant le TA le refus du bénéfice du concours à un agent que nous n'avons pas mis à pied – parce que les éléments de son dossier sont eux aussi anciens, n'ont pas été corroborés par des faits nouveaux depuis plus de quatre ans et justifient certes un maintien au FSPRT, mais à un niveau de suivi épisodique. Il est difficile de refuser à quelqu'un le bénéfice d'un concours sur la base d'éléments qui n'ont pas même justifié une mise à pied – sans parler d'une exclusion ou d'une révocation. Je ne suis donc pas convaincu de la nécessité d'inventer des voies de droit nouvelles. Nous sommes régulièrement confrontés à une difficulté pratique – qui concerne même les dix-sept dossiers inscrits au FSPRT : nous ne pouvons pas exciper de faits récents, graves et indubitables et, par conséquent, ne pouvons faire aboutir nos procédures administratives.

À propos des outils juridiques qui feraient défaut, que pensez-vous de la possibilité de spécialiser le contentieux administratif sur ces sujets ? On prend parfois l'exemple de la formation spécialisée du Conseil d'État chargée du contrôle des techniques de renseignement, dont les membres sont habilités au secret de la défense nationale et peuvent avoir accès aux notes blanches. Il a aussi été proposé d'instaurer un contradictoire asymétrique. S'agit-il, selon vous, de voies à suivre ? Toutes les administrations sont confrontées aux mêmes difficultés : le soupçon et l'intuition du danger sont des éléments insuffisants devant les juridictions administratives.

Étant magistrat – financier – de profession, je suis sensible au respect des fondamentaux du métier de juge administratif tout en étant conscient de l'utilité que peut avoir la spécialisation. Je ne sais pas, toutefois, s'il faudrait aller jusqu'à instituer une juridiction spécialisée. Il ne faut pas s'attendre à un abaissement du niveau d'exigence et de protection juridique au seul motif que les juges seraient spécialisés : l'exemple des cours d'assises spécialement composées montre qu'il n'en est rien. Toutefois, il pourrait y avoir des avantages à ce que ce contentieux, qui reste rare et d'une technicité particulière – et qui renvoie à un système de preuves qui n'est pas dans l'ADN du magistrat administratif moyen – fasse l'objet d'une certaine spécialisation – en première instance ou en appel. Il est à l'heure actuelle difficile, dans ce type d'affaires, de convaincre les juges de première instance.

Parmi les préconisations que nous avions faites dans notre rapport d'information figurait le contradictoire asymétrique, dont j'avais compris qu'il heurterait particulièrement les magistrats – lorsque je lui en ai parlé, j'ai craint que le procureur Molins ne m'excommunie sur le champ… Par ailleurs, dans le contentieux du renseignement, une section du Conseil d'État est habilitée au secret défense. C'est peut-être une piste à suivre. Je ne sais pas si dans l'affaire de Borgo se posait le problème des notes blanches. Celles-ci ne sont pas toujours bien étayées, car on veut protéger la source – c'est une problématique récurrente, pas seulement dans le domaine pénitentiaire.

L'année dernière, auditionné par la mission d'information sur les services publics face à la radicalisation, vous indiquiez que dix surveillants étaient inscrits au FSPRT. Aujourd'hui, vous en mentionnez dix-sept. Pouvez-vous nous apporter des précisions sur ce point ? Nourrissez-vous parfois des soupçons de radicalisation envers des surveillants qui ne figurent pas dans le fichier ?

Lorsque j'ai remis le rapport d'information sur les services publics face à la radicalisation, je me suis insurgé contre le fait que les fameux « barbus » des Baumettes, en 2016, dont on soupçonnait la radicalisation – un conflit syndical entrait peut-être aussi en ligne de compte – avaient été dispersés avant d'être regroupés, pour trois d'entre eux, dans un même lieu : l'établissement pour mineurs de La Valentine. Ayant averti la ministre du fait que le quatrième allait également s'y retrouver, elle m'a indiqué que cet individu, qui présentait un profil plus dangereux que les autres et avait réussi le concours de SPIP, serait placé ailleurs.

Le passage de dix à dix-sept personnes s'explique par l'extension de nos missions, le SNRP pouvant traiter du cas des intervenants en détention depuis le décret du 30 décembre 2019. Jusqu'à cette date, la DAP n'était prévenue de l'inscription d'un intervenant au FSPRT que si un service partenaire avait connaissance d'un fait dont la gravité justifiait qu'il soit porté à la connaissance du directeur de l'administration pénitentiaire. Le SNRP, quant à lui, n'avait pas à être informé, car il n'avait pas pour mission de travailler sur ces personnes. Toutefois, contrairement aux années précédentes, des criblages avaient été effectués. À la suite des signalements qui étaient remontés, depuis le mois d'octobre, par les canaux de l'administration pénitentiaire, nous avons demandé aux services partenaires si les personnes en question figuraient au FSPRT, et nous en avons identifié dix. Depuis que nos missions ont été étendues, nos partenaires nous ont demandé que l'on travaille ensemble sur ces individus. Nous avons croisé nos renseignements. Ils nous ont fait part de sept cas.

Les dix personnes qu'on nous avait signalées l'année dernière étaient des surveillants ou des intervenants dans le domaine pénitentiaire ?

C'étaient des surveillants.

Jusqu'au début de l'année dernière, nous ne siégions pas systématiquement dans tous les groupes d'évaluation départementale. La compétence du bureau central du renseignement pénitentiaire (BCRP) – créé le 1er février 2017 et devenu en 2019 le SNRP – ne s'étendait pas aux personnels et aux intervenants en détention ; les services partenaires ne nous informaient pas systématiquement de l'inscription au fichier de ces personnes. Le SNRP étant désormais présent dans chaque GED, il ne peut plus ignorer les inscriptions nouvelles au FSPRT d'agents de l'administration pénitentiaire ou d'intervenants en son sein. Je vous ai parlé l'année dernière des dix personnes qui nous avaient été signalées. Aujourd'hui, nous sommes destinataires de l'information en termes de flux – puisque nous siégeons dans tous les GED – et de stock, puisque le SNRP est désormais compétent pour connaître de la situation de tous les personnels et intervenants. Certaines des sept autres personnes que j'ai évoquées étaient inscrites au FSPRT en 2019 sans que nous en ayons été informés. Le SNRP est désormais cotraitant avec le service partenaire, lequel est toujours chef de file, car nos personnels vivent, par définition, à l'extérieur de l'environnement pénitentiaire. Nous sommes chefs de file pour les détenus parce qu'ils sont sous notre garde. Le SNRP n'aurait ni les moyens humains, ni les capacités techniques de suivre des personnels ou des intervenants à l'extérieur.

On nous a fait part d'une technique qui semble venir du plus haut de l'État et qui consiste à engager des procédures disciplinaires contre des gens qui sont en train de tomber dans la radicalisation islamiste, en se fondant sur des fautes sans lien avec celle-ci. On nous a parlé de six procédures disciplinaires, qui ont conduit à des mutations. Alors qu'un danger nécessite l'adoption d'une mesure disciplinaire, on ne fait que déplacer le péril : à quoi cela sert-il ?

Par ailleurs, j'ai du mal à vous comprendre : vous affirmez que vous n'avez pas besoin d'outils supplémentaires alors que, dans le même temps, vous vous dites incapables, en l'état actuel de la législation, de vous séparer de personnels qui devraient être mis à l'écart à titre de précaution. C'est donc bien qu'il manque un outil juridique. Cela pourrait être une disposition prévoyant que, dans l'administration pénitentiaire, tout lien, de quelque nature que ce soit, avec une structure, une association qui développe l'islam radical emporte telle ou telle conséquence : ce serait à nous d'en discuter.

Enfin, pratique-t-on un criblage, voire un rétrocriblage des associations et êtes-vous destinataires des résultats ? On sait que celles-ci font l'objet d'un entrisme ou de financements liés au fondamentalisme islamiste ou à des structures qui développent l'islam politique ou radical. On peut imaginer que les associations qui ont vocation à intervenir quotidiennement dans des lieux où sont concentrées autant de personnes radicalisées sont vulnérables à la prise en main par le fondamentalisme islamiste.

Nous n'avons jamais eu à nous engager dans la voie des procédures disciplinaires pour ainsi dire détournées que vous évoquez. Les personnes qui font l'objet des signalements les plus précis – notamment nos surveillants inscrits au FSPRT – sont irréprochables sur le plan professionnel : c'est bien là la difficulté. Très souvent, les éléments que nous signalent les services partenaires ont trait à la vie privée. Leur comportement en détention – qui serait, le cas échéant, signalé par le chef d'établissement – ne justifie pas que l'on engage à leur encontre une procédure disciplinaire – et, à plus forte raison, qu'on prononce leur révocation. Certes, plusieurs d'entre eux ont eu des ennuis disciplinaires. Nous avons prononcé une exclusion temporaire de fonctions – autrement dit, une mise à pied –, pour une durée assez longue, contre une personne qui avait été condamnée, au pénal, au paiement d'une amende. Nous n'avions toutefois pas d'éléments suffisants pour aller jusqu'à la révocation.

Par ailleurs, les candidats à nos concours font l'objet, depuis plus d'un an, d'un criblage systématique, dont les résultats nous sont fournis par le service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) avant que le jury ne statue sur l'admission. Ce n'est pas une procédure disciplinaire détournée, mais on se donne les moyens, au moindre doute, de ne pas recruter de candidats, quel que soit le concours.

Cela aurait permis d'éviter le recrutement de celui qui avait trente-deux mentions à son casier judiciaire !

On tient compte non seulement des mentions, mais aussi des antécédents qui ressortent au fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) et des éléments qui ne figurent plus au bulletin B2 mais dans un autre fichier de police. Cela représente des milliers de criblages, puisque le concours de surveillant offre 2 400 places et attire 30 000 candidats par an. Le jury met une note éliminatoire à tout candidat présentant un risque. On ne recrute donc plus de personnes ayant ce profil.

S'agissant de votre deuxième question, relative aux outils supplémentaires, le paradoxe n'est qu'apparent. La difficulté à laquelle mes services sont confrontés est l'insuffisance des signalements qui nous sont faits. Les dispositions votées par le législateur et le décret du 30 décembre dernier nous ont permis de disposer d'un service interne doté de véritables pouvoirs d'investigation – je pourrai vous présenter, dans un an, le bilan de son action. Si les profils des surveillants pénitentiaires de Trèbes et de Marseille nous inquiètent, ils ne sont pas prioritaires aux yeux des services partenaires qui en assuraient le suivi jusqu'à présent. Il est donc compréhensible que ce suivi n'ait pas été aussi approfondi que nous l'aurions souhaité. Il a fallu près d'un an et demi pour que nous obtenions les retours de l'enquête judiciaire concernant les deux surveillants de Toulouse suspectés à la suite de l'attentat de Trèbes. Elle n'a d'ailleurs rien donné : il a été établi que ces agents n'étaient en aucune façon liés aux événements et que leur nom était apparu à la suite d'un croisement de fichiers.

Nous avons à présent une capacité d'investigation et avons dégagé, à cette fin, des moyens humains en interne. Nous aurons connaissance, dans les semaines et les mois qui viennent, d'éléments complémentaires dans les dossiers les plus significatifs. Pour l'heure, nous avons peu de poids, juridiquement, parce que les signalements qui nous sont adressés sont très rarement corroborés par un ensemble de faits précis. Nous disposons très rarement de témoignages directs et pouvons encore moins souvent nous appuyer sur des faits récents. Nous en serions réduits à nous présenter devant le juge ou la commission instituée par l'article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure en produisant des éléments qui remontent à trois ou quatre ans, des signalements écrits mais non sourcés et non recoupés, sans témoignage direct. Le problème n'est pas le manque d'un outil juridique, mais le fait que le dossier ne tienne pas. Cela étant, il est possible que nous connaissions, au sein de l'administration, une situation très spécifique. Peut-être d'autres services ont-ils pu mettre au jour des éléments permettant d'engager une procédure disciplinaire ou de saisir la commission de l'article L. 114-1 du CSI. La préfecture de police présentera prochainement un dossier devant cette instance, ce qui nous permettra de voir comment elle élabore sa jurisprudence administrative.

Pour en venir à votre dernière question, il n'y a pas de criblage systématique des intervenants et des associations, pour une raison très simple : le service pénitentiaire fait appel à un nombre considérable d'entre eux. La préfecture réalise une enquête sur chaque intervenant en détention, qui ne s'apparente pas, toutefois, à un rétrocriblage : elle ne saisit pas l'état-major permanent (EMAP) pour opérer un criblage de tous les fichiers des services de renseignement. Nous ciblons les contrôles sur les associations qui interviennent directement au contact des profils sensibles – par exemple, dans un quartier d'évaluation de la radicalisation, de prise en charge de la radicalisation ou au quartier d'isolement de Fleury-Mérogis ou de la maison centrale de Condé-sur-Sarthe.

Par ailleurs, les détenus que nous surveillons particulièrement – pour des faits de terrorisme ou pour cause de radicalisation – ne peuvent entrer directement en contact avec les associations sans la présence indirecte du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, dans les établissements les plus sécurisés, la surveillance de nos personnels.

(Mme Marie Guévenoux remplace M. Éric Ciotti à la présidence.)

Ma principale inquiétude, comme beaucoup, vient de la force croissante de l'islam politique en France et du nombre de détenus condamnés pour terrorisme qui sortiront de prison à court ou à moyen terme : ils sont, d'après ce que vous nous avez dit, 530, dont 120 devraient la quitter dans les deux ans. Pouvez-vous nous indiquer le nombre d'étrangers et de binationaux concernés ? J'ai préconisé hier, lors des questions au Gouvernement, l'expulsion immédiate des islamistes étrangers condamnés et la déchéance de nationalité des binationaux. À Londres, les deux derniers attentats ont été commis par des détenus libérés prématurément. Certes, les terroristes ne peuvent passer leur vie en prison mais les législateurs que nous sommes doivent, aussi difficile que cela paraisse, chercher des solutions. J'avais proposé que nous nous inspirions du système israélien en étendant, au cas par cas, la rétention administrative ou judiciaire. D'après les syndicats, les programmes de déradicalisation en prison ne serviraient quasiment à rien car ils demanderaient beaucoup de temps – au moins deux ans. Les détenus, selon eux, auraient intérêt à être reconnus comme islamistes, car ils bénéficient d'une cellule individuelle et ont la vie plus facile. Les organisations syndicales formulent des propositions quant à la manière de les « loger ». Par ailleurs, il semblerait, selon elles, que deux tiers des détenus disposent d'un téléphone portable. De manière générale, je voudrais recueillir votre sentiment sur la situation actuelle. Vous inspire-t-elle de l'inquiétude ?

Vous ne serez pas étonné d'entendre que le directeur de l'administration pénitentiaire ne partage pas nécessairement, sur ces sujets, l'opinion des syndicats. Je ne suis pas là pour faire plaisir à la base en expliquant qu'on va laver le cerveau des détenus radicalisés, grâce à un super-programme, en six mois. Personne ne sait faire cela et ne prétend plus le faire, au moins dans les pays qui ont un système juridique comparable au nôtre. La solution que proposent les syndicats – créer des établissements dans lesquels on rassemblerait les profils les plus dangereux, sans rien faire d'autre – n'est même pas défendue par leur base. Le travail de l'administration pénitentiaire ne peut se limiter à une gestion sécuritaire du terrorisme et de la radicalisation, ce qui nous ferait renoncer à toute ambition de prise en charge. En ce cas, le service public pénitentiaire, comme le temps de la peine, ne servirait à rien. De surcroît, les radicalisés sont pour certains des détenus de droit commun et effectuent parfois une peine très courte, sans rapport avec leur degré d'endoctrinement.

Nous ne renoncerons pas à faire du temps de la peine un temps utile, y compris sur la question de la radicalisation, au prétexte qu'il faudrait placer les détenus dans un grand tout indistinct. On mettrait ainsi dans le même sac un individu condamné pour apologie du terrorisme ou consultation habituelle de certains sites internet, un ancien du Groupe islamique armé (GIA), placé en maison centrale sécuritaire depuis 1995, et Salah Abdeslam : ça n'aurait aucun sens. Ce discours est, à mes yeux, la somme de plusieurs renoncements. Il part du principe que tous les détenus radicalisés et terroristes se valent et présentent le même niveau de risque. Or, le métier de l'administration pénitentiaire est d'évaluer le risque. On ne saurait comparer la probabilité de passage à l'acte de Salah Abdeslam, des « returnistes » du Rojava – qui reviendront peut-être en France, dans les mois qui viennent, endurcis par cinq ans de combat au Kurdistan ou en Syrie – et du petit délinquant, maillon d'une chaîne logistique ou auteur d'écrits sur un forum de la djihadosphère. Une même distinction doit être opérée pour les détenus de droit commun suivis au titre de la radicalisation. En adoptant une réponse strictement sécuritaire, on ferait de la prison, en toute connaissance de cause, une école, sinon du djihad, du moins de la radicalisation.

Vous remarquerez que telle n'a jamais été la réponse de l'administration pénitentiaire alors qu'elle a eu à faire face, depuis plusieurs décennies, à des vagues successives de terrorisme. Je ne mésestime pas, évidemment, les particularités du terrorisme djihadiste : on n'a jamais vu de Basques ni de Corses prosélytes, pas plus que de terroristes d'extrême-gauche, dans les années 1970, essayer de passer à l'acte contre le personnel pénitentiaire. Il y a des particularités qu'il faut traiter et qui appellent une réponse sécuritaire spécifique. Le problème des détenus basques était l'effet de groupe ; celui des détenus djihadistes est le passage à l'acte ultra-violent individuel. Je ne dis pas du tout qu'on sait faire aujourd'hui parce qu'on a su faire dans le passé : la réponse sécuritaire doit s'adapter, mais ne peut suffire. Les détenus radicalisés ne sont pas tous prosélytes comme un Djamel Begal, ni dangereux comme un Bilal Taghi, qui avait commis un attentat en détention, à Osny, le 4 septembre 2016.

Nous essayons de développer, depuis trois ans, la prise en charge des détenus, qui peut certes paraître modeste ou insuffisante – les syndicats, pour leur part, la déclarent inutile.

Moins de 80 détenus sur 530 sont placés à l'isolement, alors que tous les autres se trouvent en détention ordinaire ou dans des quartiers de prise en charge de la radicalisation. C'est bien la preuve que nous évaluons individuellement leur niveau de risque, en termes de passage à l'acte et de prosélytisme. L'administration pénitentiaire n'a jamais considéré qu'une catégorie entière de délinquants et de criminels était par principe perdue pour la cause. Ceux que l'on identifie comme tels – 10 à 15 % de l'effectif – sont placés à l'isolement. Pour la majorité, il faut bien trouver autre chose.

Les mêmes syndicats nationaux qui portent ces jugements en commission vous disent, en tête-à-tête, que les agents se trouvant dans les quartiers d'évaluation ou de prise en charge de la radicalisation ne considèrent pas qu'ils perdent leur temps, au quotidien, en travaillant avec les détenus. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups, qu'on a trouvé la martingale, alors que les Belges, les Anglais, les Italiens et les Espagnols cherchent des solutions ; j'affirme simplement que le rôle de l'administration pénitentiaire est de faire en sorte que, même pour ce type de détenus, le temps de la peine soit utile, ce qui passe par un travail de désengagement de la violence. Encore une fois, ce n'est pas du lavage de cerveau. On ne peut se contenter de gérer l'aspect sécuritaire car les moyens de contrainte de l'État et la possibilité de travailler sur le désengagement violent deviennent extrêmement limités une fois les détenus libérés. En procédant de la sorte, on accroîtrait le risque.

Je n'ai pas sous les yeux le nombre de détenus radicalisés de nationalité étrangère – je vous les transmettrai par écrit. Je peux vous dire qu'ils représentent 20,3 % de l'ensemble des détenus.

Il me semble que les étrangers ne sont pas surreprésentés dans cette catégorie de détenus mais qu'au contraire la part de Français y est plus élevée que dans la population pénale ordinaire. Les binationaux forment, me semble-t-il, une part résiduelle.

Pour en venir aux téléphones portables, on a saisi en réalité 40 000 objets, parmi lesquels des clés USB, des chargeurs et des cartes SIM. Dans tous les pays d'Europe se pose le problème de l'introduction de téléphones portables en détention, qui offrent un accès aux réseaux sociaux et à certains sites. Parmi les réponses possibles figure la solution technologique : on peut équiper de brouilleurs les établissements qui accueillent les détenus terroristes ou radicalisés. On a commencé leur déploiement à l'automne 2018. Pour l'heure, on a couvert la Santé, les maisons centrales sécuritaires de Vendin-le-Vieil et de Condé-sur-Sarthe, ainsi que la maison d'arrêt d'Osny. Toutefois, cela coûte extrêmement cher, car c'est une technologie nouvelle et que, sur ce marché émergent, nous sommes le seul service de l'État à vouloir brouiller des fréquences commerciales – les militaires le font, en opérations, sur d'autres fréquences. Nous disposons d'un budget quinquennal de 135 millions pour brouiller, d'ici à la fin de la législature, l'essentiel des établissements qui accueillent des détenus terroristes – car tous les établissements ne peuvent pas le faire.

Vous avez dit que le renseignement pénitentiaire était présent dans tous les GED. Quel texte vous a permis de siéger en leur sein ? Il me semble qu'auparavant, cela relevait du bon vouloir du préfet.

Oui mais, dans les faits, le dernier préfet qu'on a dû convaincre fut celui de Corrèze, fin 2018 ou début 2019. À présent, aucun n'a de doute quant à la valeur ajoutée de cette participation.

La doctrine a évolué : nous sommes désormais membres de droit de ces instances. Dans les faits, les préfets qui s'y refusaient n'avaient pas toute confiance dans le nouveau service de renseignement pénitentiaire, qui, rappelons-le, est très récent – il est né le 1er février 2017. Le préfet de Corrèze devait avoir l'impression que ce n'était pas à la maison d'arrêt de Tulle ou au centre de détention d'Uzerche qu'il y avait le plus de risque d'avoir un détenu radicalisé, jusqu'à ce qu'il y en ait un – à Uzerche, précisément. Depuis un an et demi, nous participons non seulement aux GED de Corrèze mais aussi, plus largement, à tous ceux de métropole et d'outre-mer, sans exception.

La séance est levée à 18 heures.

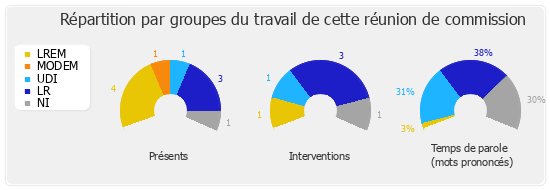

Membres présents ou excusés

Présents. - Mme Caroline Abadie, M. Florent Boudié, M. Éric Ciotti, M. Éric Diard, Mme Isabelle Florennes, Mme Marie Guévenoux, M. Meyer Habib, M. Guillaume Larrivé, Mme Marine Le Pen, Mme Alexandra Valetta Ardisson