Commission d'enquête chargée d'examiner les décisions de l'État en matière de politique industrielle, au regard des fusions d'entreprises intervenues récemment, notamment dans les cas d'alstom, d'alcatel et de stx, ainsi que les moyens susceptibles de protéger nos fleurons industriels nationaux dans un contexte commercial mondialisé

Réunion du mercredi 24 janvier 2018 à 17h35

Résumé de la réunion

La réunion

La séance est ouverte à dix-sept heures trente-cinq.

Mes chers collègues, nous recevons aujourd'hui Mme Valérie Liang-Champrenault, chef du bureau Multicom 2, et M. Romain Chambre, chef du bureau Multicom 3, accompagnés de Mme Muriel Lacoue-Labarthe, sous-directrice chargée de la politique commerciale et des investissements à la Direction générale du Trésor (DGT).

Cette audition inaugure un cycle d'auditions techniques visant à mieux appréhender le rôle des différentes administrations de l'État en matière de politique industrielle et, plus spécifiquement, en matière de contrôle des investissements étrangers. Nous avons décidé de la scinder en deux parties distinctes.

La première partie, ouverte au public, doit permettre à notre commission d'enquête de comprendre la mise en oeuvre effective par l'administration d'une compétence définie par le législateur. Ces explications ne sauraient évidemment être données à huis clos, car elles relèvent du devoir d'information, non seulement de la représentation nationale mais aussi de nos concitoyens, qui incombe aux administrations s'agissant d'une compétence dévolue par la loi au ministre de l'économie. Il ne s'agit pas d'entrer dans le détail de telle ou telle opération d'investissement en France ; le régime d'autorisation préalable est par lui-même au coeur des travaux d'investigation de notre commission d'enquête, qui porte sur « les décisions de l'État en matière de politique industrielle au regard des fusions d'entreprises ».

En revanche, la seconde partie de l'audition se déroulera à huis clos, à la demande du ministre de l'économie. Il nous a en effet semblé pertinent que certains de nos échanges concernant plus précisément des entreprises ou des personnes avec lesquelles vos bureaux ont été en contact au titre de leurs compétences respectives puissent se dérouler dans un cadre confidentiel. Le huis clos permettra aux représentants du ministère de l'économie de ne pas avoir d'états d'âme quant au respect d'un éventuel secret des affaires. Celui-ci, je le rappelle, n'a pas, à ce jour, de valeur législative – même si une directive européenne, qui n'est pas encore applicable, lui donne un début de définition – et ne saurait donc exonérer l'administration de son devoir de rendre compte à la représentation nationale. Certains points peuvent néanmoins relever du secret de la défense qui est, quant à lui, consacré par la loi.

Les articles L. 151-1, L. 151-2 et L. 151-3 du code monétaire et financier, tout en rappelant le principe de la liberté d'investissement des étrangers en France, créent, dans certains domaines, au nom de la défense des intérêts nationaux, un régime d'autorisation préalable confié au ministre de l'économie. Le dispositif législatif permet ainsi à ce dernier d'autoriser ou de refuser un investissement, d'assortir, le cas échéant, sa réalisation de conditions et, enfin, de sanctionner toute méconnaissance de ce régime, qu'il s'agisse de l'absence de demande d'autorisation ou de non-respect des conditions dont est assortie l'autorisation.

Madame Valérie Liang-Champrenault, votre bureau Multicom 2 est chargé, au sein de la Direction générale du Trésor, de la mise en oeuvre de ce régime d'autorisation préalable. Je vous demanderai donc de revenir rapidement sur les évolutions réglementaires intervenues avec les décrets dits « Villepin » puis « Montebourg ». Vous nous présenterez également votre bureau, les moyens dont il dispose, et vous nous expliquerez son positionnement dans l'organigramme du ministère de l'économie, notamment ses relations avec la Direction générale des entreprises (DGE) et avec le Service de l'information stratégique et de la sécurité économique (SISSE).

Vous nous décrirez très concrètement le cas type d'une opération d'investissement. Comment instruisez-vous les demandes, notamment au regard de l'impératif de défense des intérêts nationaux ? Quelle procédure d'instruction interministérielle avez-vous mis en place ?

Comment le dialogue avec l'investisseur est-il organisé ? Quels sont vos interlocuteurs ? Comment et à quel moment de ce dialogue introduisez-vous d'éventuelles conditions à l'investissement et sous quelle forme finale se présente le rapport que vous remettez au ministre pour lui permettre de prendre sa décision ?

Vous nous préciserez également les conditions dont le ministre peut, au titre de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier, assortir son autorisation. Le décret du 14 mai 2014 prévoit la cession d'une partie de l'activité de l'entreprise rachetée. Le droit vous permet-il de poser d'autres conditions que celle-ci ? Par ailleurs, puisque la loi prévoit un régime de sanction en cas de manquement à ces conditions, quel suivi et quel contrôle effectuez-vous pour vous assurer de leur respect ?

Vous voudrez bien éclairer également notre commission d'enquête sur un volet statistique : combien de dossiers sont-ils instruits chaque année par votre bureau au titre des demandes d'autorisation d'investissements étrangers ?

Le ministre Bruno Le Maire a déclaré avoir refusé beaucoup de projets d'investissement émanant notamment d'entreprises chinoises. Quel est le nombre d'autorisations refusées chaque année et combien sont accordées sous conditions ?

Monsieur Romain Chambre, votre bureau Multicom 3 est quant à lui chargé de la lutte contre la criminalité financière et des sanctions internationales. Nous souhaiterions donc que vous fassiez le point sur les questions d'extraterritorialité et les sanctions prononcées par des pays tiers contre nos entreprises industrielles. Nous faisons notamment le constat d'une surreprésentation des entreprises européennes parmi les entreprises visées par les amendes prononcées par le Department of justice (DoJ) américain au titre de sa politique de lutte contre la corruption.

Comment votre bureau suit-il ces affaires et celles qui relèvent du Bribery Act britannique ? Est-il organisé pour identifier, voire anticiper, et suivre le déroulement de ces procédures lorsqu'elles concernent des entreprises françaises ? Je rappelle qu'avant l'amende de 800 millions de dollars infligée à Alstom, BNP-Paribas avait été condamnée à une amende de 9 milliards.

Nous souhaiterions également que vous indiquiez à la commission d'enquête quelle administration veille, et veillait, à l'application de la loi du 16 juillet 1968, dite « loi de blocage », qui est censée interdire la transmission de tout document et de tout renseignement d'ordre économique et financier à des autorités étrangères. Cette loi est-elle opérante dans le cadre des relations avec le DoJ des États-Unis d'Amérique ou des conventions internationales imposent-elles un autre dispositif ?

Mais auparavant, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, je dois vous demander, mesdames, monsieur, de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

(Mme Muriel Lacoue-Labarthe, Mme Valérie Liang-Champrenault et M. Romain Chambre prêtent successivement serment.)

Je suis cheffe du bureau chargé des investissements au sein de la sous-direction chargée de la politique commerciale, de la lutte contre le financement du terrorisme et la criminalité et des investissements, elle-même appartenant au service des affaires multilatérales de la DG Trésor. Ce bureau contrôle donc les investissements qui intéressent votre commission d'enquête ; il compte trois agents et moi-même.

En préambule, monsieur le président, je vous informe que je répondrai à celles de vos questions portant sur les statistiques au cours de la seconde partie de notre audition, compte tenu de la sensibilité de ces informations. Vous le comprendrez d'autant mieux que je vais maintenant vous présenter notre travail et la façon dont nous instruisons les demandes déposées par les investisseurs étrangers dans le cadre de la procédure d'autorisation préalable. Je commencerai par un bref rappel de cette procédure, qui me permettra de répondre en grande partie à vos questions.

La ligne directrice de notre travail quotidien est définie par le principe, reconnu par les traités européens, selon lequel les relations financières entre la France et l'étranger sont libres. Le dispositif français de contrôle des investissements étrangers est donc une exception au principe de la liberté de circulation des capitaux qui caractérise les relations entre États membres et entre ces derniers et des pays tiers.

Il a en effet été créé à une époque où je n'étais pas née… Mais il a beaucoup évolué depuis et, entre-temps, le traité a consacré la liberté de circulation des capitaux. Sachez que la France n'est pas le seul pays de l'Union européenne à avoir adopté un tel dispositif de contrôle, puisque treize États membres appliquent une réglementation analogue – peut-être évoquerons-nous ultérieurement le projet de règlement européen.

Le champ d'application de la procédure est défini par trois critères d'éligibilité cumulatifs. Ces critères sont les suivants : la nationalité de l'investisseur – nous parlons bien ici du détenteur ultime, celui qui se situe au bout de la chaîne –, la nature de l'opération – il doit s'agir d'une prise de contrôle : les investissements dits « greenfield » ne sont pas concernés – et l'activité de l'entreprise française cible. La nature de la cible définit en effet l'éligibilité de l'opération, d'où l'extrême sensibilité des dossiers que nous traitons et l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de communiquer publiquement l'identité des entreprises concernées. De fait, dire qu'une entreprise est « sous IEF » (investissement étranger en France), c'est donner une information qui intéresse certainement de nombreuses personnes.

S'agissant du premier critère, l'origine de l'investisseur, il convient de préciser que les investisseurs originaires de pays tiers, d'une part, et ceux qui sont originaires de l'Union européenne et de l'espace économique européen, d'autre part, sont soumis à un traitement différent. Cette différenciation a été établie pour répondre à une exigence de la Commission européenne. Il est vrai qu'on peut considérer que l'analyse du risque est moindre ou, du moins, doit être différente si l'investisseur est allemand ou portugais. En tout état de cause, la réglementation française est parfaitement carrée, et conforme au droit européen ; elle a été validée par la Commission. Tel n'a pas toujours été le cas puisque cette réglementation a fait l'objet d'une procédure de plusieurs années qui s'est achevée en 2011-2012.

En ce qui concerne le deuxième critère, la prise de contrôle est définie à l'article L. 233-3 du code de commerce : elle ne consiste pas seulement dans une montée au capital de l'entreprise cible, elle doit également donner la capacité d'exercer un droit de contrôle sur cette entreprise. Autrement dit, soit l'investisseur étranger rachète une entreprise française en totalité, soit il la rachète en partie, auquel cas il doit exercer un contrôle effectif. Autre élément que nous prenons en considération, l'acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est en France : le rachat d'un produit pharmaceutique, par exemple, peut donc déterminer l'éligibilité de l'opération au titre de la prise de contrôle. Troisième et dernier élément : le franchissement du seuil de 33,33 % du capital ou des droits de vote de l'entreprise cible, mais cette condition ne s'applique pas aux investisseurs qui proviennent de l'espace économique européen.

En résumé, pour les investisseurs originaires de pays tiers hors Union européenne, nous étudions ces trois conditions et, si l'une d'elle est remplie, la case est cochée, nous considérons qu'il y a prise de contrôle. Pour les investisseurs de l'Union européenne, nous n'étudions que les deux premières : celui de la prise de contrôle au sens de l'article L. 233-3 et celui de l'acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité.

J'en viens au troisième critère, celui de la nature de l'activité concernée. Dans le cadre de notre analyse du risque, nous devons prouver que cette activité, si l'entreprise était rachetée par un investisseur étranger, serait de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale. Par ailleurs, la partie réglementaire du code monétaire et financier comporte une liste de douze items, étendue par le décret de 2014. Mais, là encore, nous distinguons entre les investisseurs hors Union européenne et les investisseurs européens : le cas des premiers est examiné à l'aune de ces douze items, alors que nous n'en prenons en considération que cinq pour étudier celui des seconds. Autrement dit, nous sommes moins regardants, en matière d'analyse de risque, lorsqu'il s'agit d'un investisseur européen.

Comment instruisons-nous les demandes d'autorisation ? La première étape correspond à la réception par la DG Trésor d'une demande d'autorisation préalable – obligatoire, sous peine de sanctions – ou d'une demande de rescrit, semblable à ce qui existe dans le domaine fiscal. C'est un service que nous offrons aux investisseurs étrangers, qui peuvent saisir l'administration française pour lui demander si leur investissement est soumis ou non à autorisation préalable. Celle-ci doit être délivrée dans les deux mois à compter du dépôt d'un dossier complet, dont la composition est précisée par un arrêté. Tout cela est extrêmement transparent et bien connu des investisseurs sur la place française. Mon bureau est, du reste, régulièrement sollicité pour un avis, un conseil ou une explication.

Au terme du délai de deux mois, l'absence de réponse formelle du ministre de l'économie vaut autorisation. Toutefois, nous répondons toujours, aux demandes d'autorisation comme aux demandes de rescrit. Dans ce dernier cas, bien que les textes précisent qu'une absence de réponse de notre part dans le délai de deux mois ne dispense pas l'investisseur de déposer une demande d'autorisation, la DG Trésor répond toujours aux demandes de rescrit : nous considérons que c'est un service que nous devons aux investisseurs.

La deuxième étape est celle de l'instruction des demandes, sachant que l'instruction de premier niveau est la même pour une demande d'autorisation et pour un rescrit. Il s'agit en effet, dans les deux cas, de déterminer l'éligibilité de l'opération au regard de la législation française. Cette éligibilité n'ayant pas de caractère automatique, ce travail d'analyse préalable est nécessaire, mais la DG Trésor ne le fait pas seule : il s'agit d'une procédure interministérielle, qu'elle pilote pour le compte du ministre de l'économie.

Lorsque nous recevons une demande, celle-ci est transmise aux ministères a priori concernés par l'opération ou associés de façon plus systématique à l'examen du dossier. De nombreuses administrations font partie de la sphère des ministères que nous contactons. Outre le ministère des armées, bien sûr, il peut s'agir du ministère de la santé, de celui de la transition écologique et solidaire, du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), qui est chargé de la protection du secret-défense, ou de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI)… Ces différentes administrations sont consultées en fonction de l'activité de l'entreprise cible.

Si l'analyse aboutit à la conclusion que l'opération n'est pas éligible, nous en informons alors formellement, par écrit, l'entreprise qu'elle est « hors champ », comme nous disons dans notre jargon, et l'opération se poursuit sans que nous ayons à en connaître. Si nous concluons que l'opération est éligible, deux cas se présentent : ou bien nous sommes dans le cadre d'un rescrit, et nous en informons l'entreprise en lui indiquant qu'elle doit passer à la phase de demande d'autorisation ; ou bien nous sommes dans le cadre d'une demande d'autorisation préalable, auquel cas nous passons à la suite de la procédure avec nos collègues des administrations et ministères concernés.

Trois options sont alors possibles, qui correspondent aux trois outils dont dispose le ministre dans le cadre de cette procédure : celui-ci peut délivrer une autorisation simple – qui prend la forme d'une lettre adressée à l'investisseur ou à son conseil –, une autorisation sous conditions ou un refus, signifiés également par courrier. Vous avez évoqué, monsieur le président, l'hypothèse dans laquelle le ministre autoriserait l'opération à condition qu'une partie de l'activité de l'entreprise rachetée soit cédée ; cette option est également prévue par les textes, mais les procédures les plus courantes sont celles que je viens de décrire.

Concrètement, vous adressez donc une première note au ministre dans laquelle vous faites état des trois propositions. C'est bien cela ?

Non, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Déjà, cela prend du temps. En effet, nous recevons un dossier, souvent assez volumineux, et nous devons vérifier précisément, avec les administrations sectorielles compétentes, si l'activité est sensible au sens de la réglementation. Ce travail de fond, collégial, qui vise à déterminer à la fois ce que nous voulons protéger et comment nous voulons le protéger – c'est l'objet des éventuelles conditions dont peut être assortie l'autorisation –, peut prendre plusieurs semaines. Il aboutit à un projet de lettre d'engagement qui sera, au terme de la procédure, signée par l'investisseur et annexée à la lettre d'autorisation du ministre, l'ensemble constituant l'autorisation sous conditions.

La lettre d'engagement est donc élaborée, dans sa première version, par l'administration, qui formalise les conditions. Celles-ci sont ensuite transmises à l'investisseur, qui a évidemment un droit de réponse. Des discussions peuvent alors s'engager en vue de l'acceptation par ce dernier des conditions que nous souhaitons lui imposer. Dans notre pratique, en effet, nous allons jusqu'à l'accord de l'entreprise, formalisé par la signature de la lettre d'engagement. Nous nous assurons donc, tout d'abord, qu'elle a pris connaissance des conditions au niveau adéquat et que les engagements portent bien sur le détenteur in fine, qui est responsable vis-à-vis de l'État français. Sa signature atteste de sa compréhension, sachant que nous expliquerons autant que nécessaire pourquoi nous fixons ces conditions, pourquoi elles sont rédigées ainsi et ce qu'elles visent à protéger. La lettre d'engagement apparaît bien comme la formalisation de ce dialogue avec l'investisseur étranger à l'issue d'une procédure au demeurant contrainte dans des délais précis.

En parallèle, les liens avec les cabinets ministériels sont assurés par les administrations concernées – en ce qui nous concerne, à la DG Trésor, nous tenons bien sûr informée, en fonction des dossiers, de leur sensibilité, la chaîne de commande et jusqu'au ministre s'il le faut.

Il peut être nécessaire, au cours de cette instruction, d'organiser des réunions à un niveau plus élevé qu'à mon niveau de chef de bureau ; il peut y avoir des contacts plus formels entre administrations seules, sans l'investisseur ou avec lui, mais également des réunions avec la cible. Notre approche est assez flexible en fonction de l'opération : nous agissons au cas par cas.

À quel niveau ces réunions se tiennent-elles, celui du directeur général, du sous-directeur, du cabinet… ?

Tous les niveaux sont envisageables. L'initiative revient souvent au chef de bureau qui sentira le besoin de faire remonter le dossier à sa hiérarchie. Nous informons bien sûr régulièrement les cabinets ministériels et les autres administrations agissent de même en fonction de la sensibilité du dossier.

Je pourrai revenir, lorsque nous serons à huis clos, sur les conditions d'autorisation qui, en tout état de cause, sont fixées par les textes, en particulier par l'article R. 153-9 du code monétaire et financier qui dispose qu'elles « portent principalement – et le mot « principalement » laisse une certaine marge de manoeuvre – sur la préservation par l'investisseur de la pérennité des activités, des capacités industrielles, des capacités de recherche et de développement ou des savoir-faire associés, l'intégrité, la sécurité et de la continuité de l'approvisionnement – qui est au coeur de l'item 12 du décret Montebourg concernant l'eau, l'énergie et les transports –, l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale […], la protection de la santé publique ou l'exécution des obligations contractuelles de l'entreprise dont le siège social est établi en France, comme titulaire ou sous-traitant dans le cadre de marchés publics ou de contrats intéressant l'ordre public, la sécurité publique, les intérêts de la défense nationale ou la recherche, la production ou le commerce en matière d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives ». Voilà donc les cinq catégories de conditions fixées par les textes.

Après l'autorisation simple et l'autorisation sous conditions, la troisième option est le refus. Celui-ci est encadré par la réglementation et le ministre est tenu de refuser par décision motivée l'autorisation d'investissements projetés uniquement dans deux circonstances, étant entendu que le refus, comme toutes les décisions d'un ministre, est susceptible de recours.

Premièrement, il existe une présomption sérieuse que l'investisseur est susceptible de commettre toute une série d'infractions mentionnées dans le code pénal et de nature à remettre en cause son honorabilité : trafic de stupéfiants, abus de faiblesse, proxénétisme, blanchiment, terrorisme, corruption, trafic d'influence…

Deuxièmement, la mise en oeuvre des conditions ne suffirait pas à assurer la préservation des intérêts nationaux, à savoir qu'aucune condition ne permet de protéger les enjeux de sécurité nationale – défense, ordre public. Le texte décrit par la suite plus précisément ce que le législateur entend par là.

Tels sont les deux critères explicites et limitatifs qui permettent de proposer un refus dans le dispositif français.

Pour ce qui est des sanctions, celles-ci sont envisageables dans deux circonstances : soit l'investisseur étranger n'a pas demandé d'autorisation ; soit il ne met pas en oeuvre les conditions imposées – conditions, je l'ai dit, discutées, et dont on s'assure qu'elles sont posées, assumées et partagées au niveau qui convient. Et comme dans tout État de droit, ces procédures sont très encadrées.

Si l'opération est réalisée en l'absence d'autorisation, trois conséquences sont envisageables pour l'investisseur étranger. Premièrement, l'investissement qu'il a réalisé est nul de plein droit – les textes sont ainsi rédigés, ce qui signifie que le législateur entendait se montrer très net. Ce point contribue à la notoriété de la procédure d'autorisation préalable, compte tenu de la conséquence qu'engendre un défaut de demande d'autorisation. Et l'on ne se réveille pas un matin avec son investissement déclaré nul : c'est le résultat d'une procédure très précise. Et quand un juge décrète la nullité de plein droit d'un investissement, nous-mêmes, qui sommes chargés de la procédure IEF, nous ne pouvons rien faire contre si l'investisseur n'a pas demandé d'autorisation préalable.

Outre cette nullité de plein droit, qui est une sanction en soi, deux types de sanctions sont prévus, d'ordre administratif et d'ordre pénal.

La sanction d'ordre administratif relève du pouvoir d'injonction du ministre de l'économie : il ne peut donc pas infliger une amende directement. La procédure d'injonction consiste en un ordre donné à l'entreprise, suivant des critères fixés là aussi par les textes, de ne pas donner suite à l'opération, de la modifier ou bien de faire rétablir à ses frais la situation antérieure. Si l'injonction n'est pas respectée, le ministre peut prononcer des sanctions administratives financières dont le montant atteindra, au maximum, deux fois celui de l'investissement réalisé sans autorisation.

Les sanctions d'ordre pénal, enfin, sont douanières. La réglementation s'appuie sur l'article 459 du code pénal qui prévoit cinq ans d'emprisonnement, la confiscation du bien et une amende dont le montant peut aller jusqu'à deux fois celui de l'investissement irrégulier.

Ce dispositif de sanctions est en effet assez étoffé. Il s'applique aussi en cas de non-respect des conditions, à l'exception de la nullité de plein droit précédemment évoquée. Pour le reste, il s'agit des mêmes sanctions, que l'on n'ait pas déposé de demande d'autorisation préalable ou qu'on n'ait pas respecté les conditions d'autorisation de l'investissement.

Dernier aspect de la procédure : si l'on impose des conditions au moment de la réalisation de l'investissement, cela sous-entend qu'on s'assure que ces conditions sont respectées puisque leur non-respect est sanctionnable.

Ce suivi des engagements est assuré par l'administration, selon une procédure totalement interne. Les administrations sectorielles – métiers, chefs de file – sont chargées du suivi des engagements qu'elles ont contribué à faire prendre à l'investisseur. Ce processus collégial, dans le cadre des autorisations des investissements étrangers, commence dès le dépôt de la demande et continue avec le suivi des conditions (des « engagements ») qui ont accompagné l'autorisation. Ce suivi n'est pas prévu par la réglementation française, il s'agit d'une pratique évolutive et perfectible – qui du reste se perfectionne d'année en année, et nous entendons bien poursuivre en ce sens puisqu'il est primordial, pour nous, d'assurer la crédibilité de la procédure d'autorisation préalable ; et qui dit crédibilité dit suivi des engagements afin d'être en mesure de sanctionner tout manquement.

Dans les lettres d'engagement, des points de contact opérationnels sont prévus dans les entreprises avec l'administration, autour desquels va se construire une relation de confiance qui permet un suivi étroit, par le ministère technique, de l'activité de l'entreprise rachetée. Depuis plusieurs années, l'administration demande systématiquement aux entreprises un rapport annuel sur le suivi des engagements. Après la transmission du rapport à l'administration concernée, des réunions peuvent être organisées en cas de besoin. Elles peuvent se tenir à n'importe quel moment : dans de nombreux secteurs, les contacts sont très fluides, récurrents, les entreprises bien connues ; dans d'autres secteurs d'activité moins sensibles, le suivi s'organise autour du rapport annuel, prétexte à cet échange.

Il peut exister également toute une série de contacts avec les clients de la société cible qui est ainsi resituée dans son environnement économique – elle n'est pas hors sol : ces contacts sont une source supplémentaire d'informations. Les ministères assurent une veille sectorielle qui contribue également à nourrir leur compréhension du tissu économique de la filière et donc de l'entreprise qui fait l'objet d'un investissement étranger, et cela d'autant plus que les engagements peuvent porter sur une période très longue.

Plus récemment, les pôles entreprises, emploi et économie (3E) des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ont été chargés de contribuer à ce suivi et donc effectuent eux aussi des visites en lien avec les administrations centrales ; mais ce sont bien ces dernières qui pilotent le processus.

Le bureau Multicom 3 est chargé de la lutte contre la criminalité financière et chargé des sanctions internationales : ces deux activités ont des liens entre elles mais restent, fondamentalement, au quotidien, assez différentes.

La lutte contre la criminalité financière regroupe la lutte contre le blanchiment de capitaux, la lutte contre le financement du terrorisme et la lutte contre la corruption. Le bureau a, dans ce champ d'activité, une fonction assez classique de régulateur et cela à trois niveaux. Le premier est le niveau international : nous représentons la France dans un certain nombre d'institutions comme le Groupe d'action financière (GAFI) qui édicte toutes les normes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le groupe G20 sur la lutte contre la corruption, ou encore le groupe de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) contre la corruption. Au niveau européen ensuite, nous apportons toutes les « briques » techniques et nous contribuons aux négociations techniques sur les textes européens – par exemple sur la directive sur le blanchiment. Enfin, au niveau national, c'est nous qui proposons la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.

Pour ce qui est de la criminalité financière, notre champ d'action dépend très largement de la matière traitée : dans la lutte contre le blanchiment des capitaux, nous agissons bien aux trois niveaux et c'est bien nous, j'y insiste, qui proposons les textes réglementaires. En revanche, pour ce qui est de la corruption, notre activité est bien plus limitée, nous sommes beaucoup plus en retrait : nous représentons la France auprès de certaines organisations internationales mais, pour la partie régulation, nous sommes seulement un bureau contributeur derrière d'autres bureaux pilotes métiers qui viennent notamment du ministère de la justice.

Quant à notre activité en matière de sanctions internationales, elle est assez atypique. Elle peut prendre la forme d'un soutien technique que nous apportons, lorsque des programmes de sanctions internationales sont envisagés, au ministère de l'Europe et des affaires étrangères qui fixe l'objectif politique à atteindre. Nous donnons ainsi notre avis sur l'impact de telle mesure, apportons une contre-expertise sur des propositions des partenaires européens, etc.

Nous sommes également chargés de leur mise en oeuvre au quotidien : c'est ainsi que nous publions une documentation pour expliquer les sanctions, nous éditons des guides pour accompagner les exportateurs, mais également les établissements financiers, dans la compréhension des règlements européens en matière de sanctions internationales. Nous avons ainsi une boîte générique qui permet de répondre aux questions des exportateurs. Il nous appartient également, lorsque les textes européens le prévoient, de délivrer des autorisations de transactions financières puisque, dans certaines situations, il faut que les exportateurs et les banques viennent nous voir pour être autorisés à effectuer telle ou telle transaction vers un pays qui peut être sous sanction. Voilà pour le champ d'activité du bureau.

L'extraterritorialité est quant à elle une question très importante pour nous. Nous avons suivi de très près la rédaction du rapport parlementaire d'octobre 2016, qui a permis de lancer de nombreuses réflexions. De notre point de vue, l'extraterritorialité fait surtout partie de la catégorie « sanctions internationales » et nous la traitons sous deux angles.

Le premier consiste en un dialogue très régulier et étroit avec les autorités des pays concernés, en particulier les autorités américaines, notamment pour amener à clarifier les régimes de sanction en vigueur. Ainsi, dans le cadre de l'accord de Vienne avec l'Iran, une partie de cet accord consistait à clarifier les régimes de sanctions résiduelles après la levée des sanctions. Cet accord politique s'est traduit techniquement par un dialogue entre les autorités américaines chargées de ces sanctions, donc le Trésor américain et en particulier l'OFAC (Office of Foreign Assets Control), et nous-mêmes, ainsi que d'autres administrations, afin d'essayer de repérer quels points de la réglementation américaine pouvaient être clarifiés. Ce travail a donné lieu à la publication de dizaines de pages sur le site du Trésor américain dans la perspective de clarifier sa réglementation et d'en atténuer les effets de bord : il s'agissait de rassurer nos exportateurs sur ce qu'ils pouvaient faire ou non.

Second angle, le dialogue au niveau européen : nous sommes convaincus que nous ne pouvons pas régler seuls la question de l'extraterritorialité. Il nous faut donc des partenaires. Mais il n'en est qu'à ses débuts.

Nos missions ne prévoient pas le suivi de dossiers particuliers de poursuites judiciaires qui auraient lieu aux États-Unis. Cette question relève sans doute bien plus du ministère de la justice ou plus largement des autorités judiciaires françaises. Nos discussions dans cette matière avec les États-Unis sont de nature transversale.

Vous nous avez interrogés par ailleurs sur l'administration chargée de l'application de la loi dite de blocage. Depuis l'entrée en vigueur de la loi Sapin 2, l'Agence française anticorruption est chargée d'appliquer la loi de blocage lorsque les entreprises françaises sont soumises à des programmes d'autorités étrangères de mise en conformité – de la part des autorités américaines par exemple. Nous sommes associés à cette mise en oeuvre sous certains aspects mais, j'y insiste, c'est vraiment l'agence qui est le pilote en la matière.

La loi Sapin 2 est très récente et ma question portait sur la situation antérieure. Qui était chargé de ce suivi ?

Le Service central de prévention de la corruption, qui a précédé l'Agence française anticorruption.

De mémoire, ce n'est pas ce que précisaient les textes : il me semble qu'il s'agissait plutôt des services du Premier ministre.

Tout à fait, mais en pratique les réunions se tenaient sous l'égide du…

Tout à fait. Nous apportions une « brique » technique ; des réunions inter-services étaient parfois organisées par ces administrations et le Trésor y était associé. Mais je ne peux pas vous dire si nous sommes associés à toutes ces réunions avec, désormais, l'Agence française anticorruption et avec d'autres administrations sur la mise en oeuvre de la loi de blocage.

Le rejet du ministre concernant une demande d'investissement peut-il faire l'objet d'un recours de la part du pétitionnaire ?

Toutes les décisions du ministre, sans exception, sont susceptibles de recours.

Exactement.

En revanche, ce recours n'est pas ouvert aux tiers même s'ils ont un intérêt à agir. C'est un des rares cas dans notre droit où le recours pour excès de pouvoir est aussi fermé…

Cela dépend de la mesure concernée. Je vérifierai ce point, mais il est vrai que le refus ne peut être contesté que par l'entité concernée, de même que la sanction ne peut être contestée que par l'investisseur sanctionné…

En fait, c'est l'absence totale de transparence sur le dispositif qui m'amène à poser ce genre de questions. Je mentionne ici une particularité qui se comprend puisqu'elle concerne une sorte de pouvoir propre du ministre. Si ce pouvoir est soumis au contrôle du juge, en l'absence totale de publicité, même concernant les procédures ouvertes, une entreprise concurrente qui considérerait qu'il y a un danger connexe pour son activité ne peut pas, selon le droit en vigueur, engager de recours.

Je ne suis pas certaine de votre affirmation. Je préfère vérifier.

Au demeurant, comment, dans la pratique, cette entreprise pourrait-elle engager un recours puisque personne ne connaît les décisions qui sont prises ?

Ce n'est pas une question de pratique, mais une question de droit.

À mon avis, il s'agirait dans ce cas d'un recours de plein contentieux : le plaignant peut être un tiers.

Vous imaginez une hypothèse selon laquelle un tiers aurait à se plaindre du fait qu'un investissement se réalise. Dès lors que, dans cette configuration, un investissement a lieu, c'est qu'il a été autorisé, avec ou sans conditions. Donc j'imagine, sous réserve de vérification en effet, que le délai de recours classique ne courrait pas puisqu'il n'y a pas de décision publique ; en revanche, le tiers en question pourrait commencer par demander au ministre s'il y a eu une décision et, éventuellement, s'il ne répond pas, contester sa non-réponse dans les délais prévus, puis chercher à savoir s'il y a eu une décision et, si oui, intenter un recours contre celle-ci. Dès lors que l'investissement se réalise, c'est qu'il a été autorisé ou alors qu'il doit être sanctionné.

Ma question était dépourvue de malice et touchait un point de droit échappant largement à ma compréhension et sur lequel je n'ai trouvé aucune information compte tenu du secret qui entoure la procédure. Je songeais à un fournisseur, un gros client qui considère que, malheureusement, l'acquisition telle qu'elle est réalisée, a pour objet, de son point de vue, de faire disparaître l'activité en France et donc va compromettre la sienne.

Je viens de retrouver le texte et vous confirme que…

Je suis preneur d'une contribution écrite sur ce point. Je comprends en effet que vous ne puissiez le faire spontanément.

Nous enverrons donc une contribution écrite. En attendant, je vous renvoie à l'article L. 151-3 du code monétaire et financier qui précise que les décisions d'autorisation, de refus et de sanction sont « susceptibles d'un recours de plein contentieux ».

Non, elle concerne le II et le III de l'article 151-3 du code monétaire et financier, le II portant sur l'autorisation sous conditions – conditions qui peuvent être contestées si elles devaient faire l'objet d'une sanction, et c'est pourquoi, et nous y veillons, elles doivent être proportionnées – et le III portant sur les sanctions. Nous vérifierons mais je ne pense donc pas, a priori, qu'il y ait d'ambiguïté.

J'avais compris que cette disposition ne s'appliquait qu'au III, ce qui poserait un vrai problème de droit en France : ce recours, pour être ouvert en pratique, suppose qu'on ait connaissance d'une décision prise dans un secret absolu – comment donc faire valoir son droit sur une décision qu'on ne connaît pas ? Je serais donc heureux d'avoir une confirmation par écrit.

J'en viens au mécanisme de surveillance. Je souhaite que vous vous montriez plus précis quant à vos moyens. Vous avez évoqué la remise annuelle d'un rapport ; à en juger par les échos que j'en ai de la part de ceux qui vous le transmettent, il s'agirait d'un exercice récurrent, un peu administratif ; je n'ai pas le sentiment qu'ils sont convaincus que ses conclusions entraînent des risques de contrôles sur pièces et sur place… Vous avez indiqué que le contrôle s'effectuait en partenariat avec des ministères : quel est le rythme de vos réunions, quel est leur ordre du jour ? On imagine bien que vous ne pouvez pas tout faire seule avec vos trois collaborateurs. Le président d'Électricité de France (EDF) nous a fait état des accords de continuité signés, annexés aux lettres d'engagement… S'assurer de tout cela doit être un peu compliqué.

Peut-être n'ai-je pas été très claire : ce n'est pas mon bureau qui suit les engagements. Vous l'avez vous-même souligné : à trois, nous ne saurions assurer le respect de leurs engagements par les entreprises. C'est le rôle de l'ensemble des administrations – et beaucoup peuvent être concernées par un dossier. Nous vous préciserons, au moment du huis clos, quels sont les principaux dossiers et quelles administrations ils concernent – mais vous l'aurez deviné vu la teneur des textes. Certains ministères, en effet, ont à traiter énormément de dossiers et en assurent un suivi des plus fins. Vous pourrez bien sûr les interroger et ils vous rendront compte de ce qu'ils font pour s'assurer du respect des engagements pris par les entreprises.

Mon bureau, pour sa part, assure la coordination et, à la demande du ministre, depuis 2016, il doit s'assurer que le suivi des engagements a été renforcé. C'est pourquoi j'indiquais tout à l'heure que nous restions modestes. Le dispositif est en effet sans doute perfectible même si des efforts ont déjà été faits et des mesures prises. Les ministères qui sont associés à l'IEF, dans la limite des moyens dont ils disposent, sont chargés d'assurer le suivi des engagements. À la suite de l'élargissement du décret, de nouveaux ministères sont concernés par les procédures d'autorisation depuis 2014 ; ils ont forcément dû apprendre à suivre les engagements des entreprises désormais sous autorisation. Pour ceux qui traditionnellement et de très longue date traitent ce type de dossiers, je ne pense pas qu'il y ait de difficultés.

Autrement dit, votre bureau s'assure que des ministères suivent bien les engagements pris par les entreprises. Comment procédez-vous ?

Dans le cadre de nos fonctions interministérielles, nous sommes en dialogue permanent avec les autres ministères, en l'occurrence avec les administrations ayant un rapport avec l'IEF : les ministères nous informent qu'ils vont faire telle ou telle visite, et nous recevons en principe les mêmes rapports qu'eux. Si nous ne les recevons pas, c'est parce qu'il en a été convenu ainsi dans la lettre d'engagement, afin de diminuer la lourdeur administrative vis-à-vis des entreprises : en ce cas, un chef de file, désigné au sein de ce que nous appelons les services compétents, diffuse les rapports annuels aux autres administrations concernées – ou à la DG Trésor, à charge pour elle de les relayer.

J'insiste sur le fait que le rapport annuel n'est pas un document neutre ni indigent, bien au contraire, et je m'étonne que certaines entreprises aient pu vous le laisser croire par leurs commentaires. Il en est de plus précis que d'autres, mais aucun n'est indigent. Nous sommes dans un format public, sur un sujet sérieux, qui touche à la sécurité nationale et qui mobilise de très nombreux agents de l'État ; ni les rapports ni leur suivi ne sauraient être qualifiés de nuls.

Cela dit, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais seulement un des outils à notre disposition : si un rapport réglait tous les problèmes, cela se saurait… D'autres moyens, sur lesquels je ne communiquerai pas ici, peuvent être mis en place en vue de s'assurer que les conditions sont remplies – car tout est lié aux conditions : ainsi, en matière de pérennité de l'approvisionnement, si l'on n'est pas approvisionné, on le sait très vite ! La notion de pérennité s'applique également aux capacités de recherche et développement, au maintien de la capacité à fournir l'État ou à respecter le secret, etc. Fort heureusement, nous disposons en France de moyens de nous assurer que tous ces critères sont respectés.

Pour ce qui est de la prise de contrôle, j'en reviens au critère de l'activité : vous avez dit qu'un médicament ou un produit pouvait, en soi, être considéré comme une activité. La cession d'une licence entre-t-elle dans le champ de l'activité ?

Je ne vais pas me livrer à un exercice d'éligibilité. Nous traitons les dossiers au cas par cas ; dans le domaine pharmaceutique, les droits de licence font partie de l'examen auquel nous procédons. Cependant, c'est bien la notion d'activité d'une entreprise basée en France qu'il convient de définir au cas par cas.

Ce n'est pas au rachat d'une entreprise que je pensais, mais plutôt à celui d'une licence – et dans ce cas, les deux autres critères ne sont pas remplis.

Pour ce qui est de la transparence, M. Chambre a évoqué tout à l'heure la loi Sapin 2, qui visait à encadrer les relations entre l'administration et les lobbyistes. Vérifiez-vous que tous vos contacts sont inscrits à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ?

Pouvez-vous préciser dans le cadre de quelles activités ?

Dans le cadre du dialogue avec un acquéreur potentiel, ou plus exactement avec les conseils de cet acquéreur, qui sont susceptibles de se livrer à une activité de lobbying, vérifiez-vous que vos interlocuteurs sont inscrits à la HATVP, comme l'exige la loi Sapin 2 ?

En réalité, nos interlocuteurs dans le cadre de ces procédures ne sont pas des lobbyistes, mais des conseils juridiques, choisis par l'acquéreur pour finaliser le contrat d'acquisition. Ils se présentent en tout cas en cette qualité et leur activité correspond bien à la qualité qu'ils déclarent : ils ne font pas de lobbying, mais viennent demander une autorisation au nom de leurs clients, qu'ils sont habilités à représenter juridiquement.

À l'exception des avocats, la loi Sapin 2 ne dispense personne de s'inscrire au répertoire de la HATVP. Bon nombre de grands patrons français s'y sont d'ailleurs déjà inscrits.

Votre question est intéressante, et nous demanderons à la HATVP comment elle procède.

La loi est très récente et s'applique encore de manière incomplète : toutes les personnes qui devraient être inscrites au répertoire de la HATVP ne le sont pas forcément.

En tout état de cause, pour notre part, nous avons affaire à des conseils juridiques venant demander une autorisation pour le compte de leurs clients. Dès lors, nous ne vérifions pas si ces conseils sont inscrits à la HATVP.

Je voudrais vous poser une question d'ordre général, même si je vais citer un nom : vous paraît-il possible que Patrick Kron, président d'Alstom, ait pu penser que la cession de la branche « Énergie » à General Electric n'entrait pas dans le champ du contrôle exercé par votre bureau, avant même la parution du décret Montebourg ?

Je n'ai aucune idée de ce que M. Kron a pu penser.

C'est aussi sur la crédibilité du dispositif que je m'interroge. Le rachat de l'activité énergie d'une entreprise comme Alstom, qui correspond au fonctionnement des turbines de cinquante-huit réacteurs nucléaires, relevait-il du contrôle des investissements étrangers, avant même le décret Montebourg ?

Nous ne sommes pas en mesure de répondre à cette question.

Si je veux vendre une entreprise qui se trouve être le fournisseur de toutes les centrales nucléaires en France, l'opération envisagée relève-t-elle, a priori, de la législation sur le contrôle des investissements étrangers, avant même le décret Montebourg de 2014 ? Il me semble que ma question est claire.

Sans doute, mais il nous est difficile d'y répondre. Nous travaillons en fonction du droit en vigueur, et il ne m'appartient pas de faire une exégèse du droit de l'IEF – j'en serais d'ailleurs incapable. En tout état de cause, il ne nous semble pas opportun d'évoquer des cas particuliers dans le cadre de cette audition.

Vous me permettrez, madame, de rester juge de l'opportunité des questions que je pose – auxquelles vous êtes libre de ne pas répondre si vous ne le souhaitez pas.

Comme vous l'avez vous-même rappelé, monsieur le président, nous avions convenu que cette audition s'effectuerait en deux parties distinctes : d'abord dans le cadre de l'audition publique, puis à huis clos. Cela fait une heure et quart que nous sommes dans le cadre de la discussion publique ; sans doute serait-il temps de passer à l'audition à huis clos, afin que nous puissions aborder les questions les plus intéressantes.

La question que j'ai posée ne me paraît pas inintéressante, et je ne vois pas en quoi elle vous dérange, cher collègue.

Votre question est peut-être intéressante, mais en la posant, vous contredisez ce que vous aviez indiqué au début de notre réunion, monsieur le président.

Pas du tout. Je voudrais simplement savoir si, avant même le décret Montebourg, l'acquisition d'une entreprise comme Alstom, qui était le fournisseur exclusif de 58 centrales nucléaires, relevait déjà, oui ou non, du contrôle des investissements étrangers.

Vous êtes la meilleure spécialiste en France du droit en la matière, madame ; vous devriez donc être en mesure de répondre à ma question – d'autant que je ne vois pas en quoi cela reviendrait à trahir un secret : je vous demande simplement un avis juridique.

Monsieur le président, nous avons essayé de vous expliquer comment nous appliquions notre procédure, fondée sur une analyse interministérielle associant tous les ministères concernés. En revanche, nous pouvons difficilement vous répondre dans le cadre d'une audition publique au sujet d'un cas particulier, car cela nous obligerait à faire état d'éléments qui n'ont pas vocation à être divulgués, en raison des intérêts qui s'y attachent.

Je suis désolé de vous dire cela, madame la sous-directrice, mais votre réponse ressemble fort à de la langue de bois. Ma question porte simplement sur l'évolution introduite par le décret Montebourg, qui a précisé un certain nombre de choses. Une acquisition a priori aussi importante, aussi stratégique, que celle de la branche énergie d'Alstom, relevait-elle déjà ou pas du champ du contrôle de l'IEF ? Cela dit, je vois que vous ne voulez pas répondre à cette question, et je peux vous la reposer à huis clos si vous estimez ne pouvoir y répondre que dans ces conditions.

Si vous ne voulez pas non plus nous dire combien d'investissements ont été bloqués par le ministre, et pour quelles raisons, pouvez-vous nous indiquer combien votre bureau traite d'affaires par an ? Il s'agit là d'une question portant simplement sur la bonne administration, qui ne me paraît pas couverte par le secret défense.

Je ne peux pas non plus répondre à cette question dans le cadre d'une audition publique, car cela reviendrait à dévoiler une information constituant un élément susceptible d'intéresser d'autres parties prenantes que les députés ici présents.

Monsieur le président, notre action s'inscrit dans le cadre d'une procédure fondée sur la protection de la sécurité nationale et de l'ordre public. Pour ma part, je ne suis pas chargée d'une procédure grand public. S'il est normal de fournir des informations visant notamment les investisseurs et les entreprises, dans la mesure où il s'agit d'une procédure qui s'intègre dans la vie économique de la nation, en revanche, votre question ne relève pas, chacun peut le comprendre, d'un sujet grand public. Elle est intéressante, mais je n'y répondrai qu'à huis clos.

Une fois de plus, je ne vous demande pas de me dire sur quelles entreprises et pour quels motifs le ministre a refusé des investissements étrangers. Peut-être êtes-vous gênée de devoir implicitement reconnaître qu'un bureau composé de quatre fonctionnaires est chargé de gérer 1 000 dossiers par an, ce qui révélerait une faiblesse du dispositif ? Auquel cas il serait intéressant que le législateur en soit informé.

Sincèrement, votre réponse me paraît incompréhensible – même si je ne suis pas surpris, puisqu'à chaque fois que je vous ai posé la même question par écrit, vous m'avez répondu : « Les opérations que nous gérons étant secrètes, nos statistiques sont secrètes ». J'y vois un très beau syllogisme, et le secret dont vous vous prévalez finit par porter atteinte à la crédibilité même de notre démarche. J'observe d'ailleurs que ce débat a eu lieu dans d'autres pays que le nôtre, qui ont évolué vers des systèmes un peu plus transparents, notamment à l'égard du Parlement.

Pour ma part, je vous remercie pour la clarté et l'exhaustivité de la présentation de vos procédures et de leur application au quotidien, et vos réponses sur ce point m'ont paru très satisfaisantes sur ce point.

Pour ce qui est des questions qui restent à vous poser, j'estime qu'elles ont vocation à l'être à huis clos, et je suggère donc à notre président que nous passions à la seconde partie de cette audition.

Je suspends nos travaux pour cinq minutes, à l'issue desquelles nous reprendrons nos travaux à huis clos.

L'audition publique s'achève à dix-huit heures cinquante ; la réunion reprend, à huis clos, à dix-huit heures cinquante-cinq.

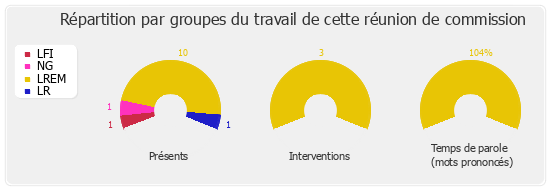

Membres présents ou excusés

Réunion du mercredi 24 janvier 2018 à 17 h 35

Présents. - M. Damien Adam, Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Dominique David, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Kasbarian, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Loïc Kervran, M. Bastien Lachaud, M. Olivier Marleix, M. Hervé Pellois, Mme Natalia Pouzyreff, M. Denis Sommer

Excusés. - M. Bruno Duvergé, M. Frédéric Reiss