Commission d'enquête chargée d'examiner les décisions de l'État en matière de politique industrielle, au regard des fusions d'entreprises intervenues récemment, notamment dans les cas d'alstom, d'alcatel et de stx, ainsi que les moyens susceptibles de protéger nos fleurons industriels nationaux dans un contexte commercial mondialisé

Réunion du jeudi 22 février 2018 à 11h30

Résumé de la réunion

La réunion

La séance est ouverte à onze heures trente.

Mes chers collègues, nous recevons maître Astrid Mignon Colombet et maître Laurent Cohen-Tanugi, avocats au barreau de Paris.

Maître Mignon Colombet, vous avez rejoint le cabinet Soulez Larivière & Associés en 2004. Votre audition nous a semblé particulièrement intéressante dans la mesure où vous conseillez les entreprises dans la mise en place de stratégies de prévention des risques en matière industrielle et intervenez sans doute fréquemment dans des dossiers de droit pénal des affaires – corruption d'agent public étranger, escroquerie, espionnage industriel, abus de confiance etc. Praticiens des droits anglo-saxons, vous disposez d'une expertise sur des dossiers de corruption transnationale, notamment dans la négociation auprès des autorités d'accords de justice en liaison avec les avocats américains – Deferred Prosecution Agreement (DPA), ou accord de poursuite différée – ainsi qu'en matière de loi de blocage.

Maître Cohen-Tanugi, avant de fonder le cabinet franco-américain qui porte votre nom, vous avez été associé des cabinets juridiques internationaux Cleary Gottlieb, dont la commission d'enquête a déjà entendu parler, et Skadden Arps, ainsi que Senior Vice-Président « Affaires juridiques » du laboratoire Sanofi. Vous êtes, à ce jour, l'un des seuls avocats français à avoir exercé les fonctions d'Independent Corporate Monitor – c'est-à-dire « moniteur indépendant » –, au titre du Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) sur nomination du Department of Justice (DoJ). J'ajoute qu'en 2017, l'un de vos associés, maître Emmanuel Breen a publié un livre de droit très actualisé « FCPA : La France face au droit américain anti-corruption ».

Maîtres, je vous poserai des questions autour de deux axes.

Le premier concerne l'extraterritorialité des législations nationales, notamment des législations anticorruption américaines, et ses conséquences sur nos entreprises industrielles. Notre arsenal juridique permet-il aujourd'hui de faire en sorte que les poursuites ne soient pas systématiquement préemptées par des règlements transactionnels aux États-Unis, au Royaume-Uni, ou dans d'autres pays européens ?

Quels sont les critères appliqués par les autorités américaines pour accorder leur confiance, en matière de lutte contre la corruption transnationale, à la justice d'un pays allié ? J'avais par exemple cru comprendre que, lorsque les Britanniques ouvraient une procédure au titre du Bribery Act, les Américains leur faisaient confiance, mais j'observe, dans le cas d'Airbus, que cela ne semble pas être suffisant. Votre expérience vous permet-elle de nous expliquer pourquoi ?

Maître Cohen-Tanugi, pouvez-vous nous parler de votre rôle comme moniteur indépendant dans les procédures FCPA ? J'ai entendu à la radio vos propos plutôt rassurants sur ces procédures, qui ne correspondent pas exactement à ceux tenus habituellement à ce sujet. Ce n'est peut-être pas tout à fait le discours du directeur de l'Agence française anticorruption (AFA), que nous allons entendre cet après-midi.

Les États-Unis disposent d'un système d'intelligence économique puissant, puisque les acteurs font remonter beaucoup d'informations vers les pouvoirs publics sur la nature et les enjeux de l'ensemble des opérations auxquelles ils participent. Selon vous, le système de veille et d'intelligence économique français tient-il suffisamment compte de la vulnérabilité des entreprises françaises du fait des procédures de discovery américaines ?

Nous demandons régulièrement qui met en oeuvre, en France, la loi du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dite « loi de blocage ». Depuis sa création, l'AFA fait le travail dans le domaine de la corruption ; pour le reste nous n'avons pas encore identifié qui pilotait auparavant. Quelles seraient vos suggestions pour rendre plus pertinente la mise en oeuvre de cette loi dite « de blocage » – des propositions de notre commission d'enquête pourraient constituer sa contribution à l'élaboration de la future loi dite « PACTE ».

La loi Sapin 2 introduit, en droit français, la « convention judiciaire d'intérêt public » qui s'inspire du dispositif américain que vous connaissez bien. Quelle est la portée de cette nouvelle forme de transaction ?

Le deuxième axe de mes questions concerne le contrôle des investissements étrangers, notamment par comparaison avec le mécanisme américain du Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS).

Quel regard portez-vous sur la procédure IEF c'est-à-dire d'autorisation préalable des investissements directs étrangers en France, tant du point de vue de la veille concernant les entreprises considérées comme stratégiques, de l'instruction des dossiers, ou des conditions auxquelles sont soumis les investisseurs – les outils juridiques dont dispose le ministre, tels qu'ils sont énumérés à l'article R. 153-9 du code monétaire et financier, vous paraissent-ils suffisamment solides, en droit, dans l'hypothèse où ce dernier voudrait prononcer des sanctions ? Qu'en est-il du suivi des engagements pris par les investisseurs dans le cadre des lettres d'engagement ?

Une nouvelle réglementation relative au contrôle des investissements pourrait être prochainement adoptée aux États-Unis grâce au Foreign Investment Risk Review Modernization Act (FIRRMA). Ce texte, dont la discussion débute au Congrès, vise à préciser dans la loi les notions de « technologie sensible » et de « technologie critique ». Il vise également à mieux contrôler les joint-ventures, et les prises de participation par les investisseurs dormants, car, malgré un niveau de participation peu élevé, ces acteurs peuvent obtenir de l'information stratégique. Que pensez-vous de ce possible changement de réglementation ? Quelles en seraient les conséquences pour nos entreprises souhaitant investir aux États-Unis ?

Nous souhaitons recueillir votre précieux témoignage sous serment car vous avez pu avoir à connaître des dossiers qui nous intéressent, en conséquence, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, je vous demande de jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

(Mme Astrid Mignon Colombet et M. Laurent Cohen-Tanugi prêtent serment.)

La question de l'extraterritorialité des poursuites cristallise dans l'opinion publique française des sentiments très ambivalents. En effet, si le mot « extraterritorialité » évoque la volonté « hégémonique » d'un État qui poursuit en dehors de son territoire, selon le qualificatif du professeur Brigitte Stern, il désigne aussi l'exportation de la justice américaine comme une source d'inspiration pour le législateur français.

J'aborde pour ma part ce sujet sensible en qualité d'avocat pénaliste français. L'extraterritorialité des poursuites est en plein essor aux États-Unis, mais aussi, depuis une période plus récente, en Europe, en particulier au Royaume-Uni ou même en France…

Dans les années 2000, notre cabinet a été parmi les premiers à conseiller et à défendre une entreprise française engagée dans des discussions avec le DOJ lors de négociations transactionnelles. Mon associé, maître Soulez-Larivière, a été le premier avocat français à signer un counsel's certificate dans le cadre des accords de justice négociés américains, les DPA. C'est à partir de l'expérience de mon cabinet que j'évoquerai donc ce sujet, avec le prisme d'un avocat de la défense, avant de proposer quelques réflexions – en particulier sur la loi « de blocage », et sur le renforcement de la protection des entreprises françaises confrontées à ces poursuites.

Comment fonctionne les poursuites extraterritoriales contre une entreprise dans le cas américain ? L'entreprise poursuivie par un procureur américain doit mener à ses frais avec l'aide de ses avocats une enquête interne sur les faits qui lui sont reprochés. À l'issue de cette enquête, elle se trouve face à une alternative : soit elle négocie un accord avec le procureur, soit elle est poursuivie devant un tribunal pénal américain. Très rapidement, dans la discussion, la transaction pénale apparaît comme la moins mauvaise solution comparée à l'effroi que suscite le procès américain, aux conséquences potentiellement dramatiques que pourrait avoir une mise en accusation, et aux perspectives de perdre une licence ou d'être interdit d'accès aux marchés publics.

Un accord est généralement signé aux termes duquel l'entreprise s'engage à verser une amende transactionnelle d'un montant très élevé, et à reconnaître des faits selon un Deferred prosecution agreement, un accord de poursuite différé, qui permet de suspendre automatiquement la poursuite initiée, le temps que l'entreprise s'amende. Cette dernière est parfois obligée de reconnaître sa culpabilité dans le cadre d'une Guilty Plea. Un délai est prévu pour qu'elle se mette en conformité, par exemple, par rapport aux lois anticorruption, sous la surveillance d'un « moniteur » – qui peut être de nationalité française, Laurent Cohen-Tanugi vous en parlera. En contrepartie, à l'issue du délai prévu, si les obligations inscrites dans l'accord ont effectivement été exécutées, le tribunal compétent prononce un abandon des poursuites – un dismissal – et l'accord est publié sur le site internet du DOJ.

Ce mécanisme n'était pas vraiment connu par l'opinion publique française avant 2014, époque à laquelle le règlement par BNP Paribas d'une amende de près de 9 milliards de dollars à la justice américaine a frappé tous les esprits. Cette affaire a été suivie par celle du groupe Alstom, qui a accepté de régler 772 millions de dollars afin de mettre un terme à des poursuites pour corruption. L'affaire du Crédit Agricole a suivi et, avant elle, de grandes entreprises françaises ont également été amenées à signer des accords de DPA. La liste devrait continuer de s'allonger dans les prochaines années.

La vulnérabilité des entreprises françaises aux poursuites extraterritoriales s'explique à mon sens par trois causes : la première est d'ordre culturel, la deuxième d'ordre philosophique, la troisième est politique.

La première raison de la vulnérabilité française est, en effet, culturelle. On constate, en examinant le calendrier des affaires passées, que des entreprises françaises ont été poursuivies par la justice américaine dans une période où elles connaissaient mal le système juridique auquel elles devaient se soumettre. Cette explication est essentielle : elles étaient non seulement soumises à une loi étrangère – le FCPA, ou les lois en matière d'embargo –, mais, surtout, à des procédures qu'elles connaissaient et qu'elles comprenaient mal. Cette méconnaissance explique que les entreprises non américaines – pas uniquement françaises – aient été les plus lourdement sanctionnées. Le « Top 10 » des entreprises ayant payé les plus fortes amendes aux États-Unis compte huit entreprises non américaines, dont deux sont françaises.

Les entreprises françaises ont donc probablement été lourdement sanctionnées en raison de leur méconnaissance du système de justice négociée américain, qui est davantage fondé sur la coopération que sur la résistance. En France, en effet, nous sommes profondément attachés, sous l'inspiration de la Convention européenne des droits et l'Homme, au procès pénal, lequel suppose un débat contradictoire et public entre l'accusation et la défense, débat, surtout, qui est arbitré par un juge. Or, dans le système américain, la culture dite du settlement est d'une nature différente, puisque le procureur y joue un rôle déterminant dans les poursuites et dans l'élaboration de la transaction, qu'il pré-rédige, le juge se bornant à valider l'accord, dans un rôle de rubber stamp judge, c'est-à-dire de « juge apposant un tampon ». Dès lors, la défense consiste à coopérer avec le procureur plutôt qu'à résister.

La culture américaine de compliance, qui met l'accent sur la prévention des faits de corruption, n'est donc pas très connue, actuellement, des entreprises françaises – mais cela va changer grâce à la loi Sapin 2. Or, aux États-Unis, un crédit de coopération est accordé aux entreprises qui s'auto-dénoncent spontanément et coopèrent le plus rapidement et le plus intégralement avec le procureur, plutôt qu'à celles qui privilégieront la résistance ou l'habileté.

La deuxième raison de la vulnérabilité des entreprises françaises est d'ordre philosophique. Le système américain vise en effet à protéger une des valeurs centrales des États-Unis, à savoir l'égalité des chances ou level playing field : sur le « terrain de jeux » mondial, les entreprises mais aussi les États doivent être à égalité. Or, la France n'était pas perçue jusqu'à présent comme un pays très proactif en matière de lutte anticorruption, ce qui pouvait inspirer un sentiment relatif d'impunité. Cette tendance devrait cependant s'infléchir au cours des prochaines années avec l'application de la loi Sapin 2.

La troisième raison de la vulnérabilité des entreprises françaises est politique. Elle est liée à l'interprétation très extensive qui est faite du FCPA aux États-Unis. Cette loi s'applique en effet non seulement aux entreprises étrangères cotées sur le marché américain mais aussi aux entreprises non américaines qui ont commis, sur le territoire des États-Unis, un fait en relation avec un schéma de corruption. Il peut s'agir, par exemple, d'une réunion entre un salarié de l'entreprise concernée et un intermédiaire. Dès lors, le justiciable français peut légitimement éprouver un sentiment d'arbitraire, exacerbé par le fait que cette compétence d'attribution est exercée dans le cadre d'une transaction qui échappe au contrôle judiciaire. Ce sentiment d'arbitraire est, en outre, corroboré par le fait que, les faits de corruption d'agent public étranger étant commis le plus souvent dans différents États, l'entreprise française est exposée aux poursuites extraterritoriales non seulement américaines mais également d'autres États. Ces multiples poursuites accentuent donc considérablement le risque qui pèse sur elle.

C'est pourquoi la loi Sapin 2 a pour principal objectif de limiter les poursuites extraterritoriales américaines et de revaloriser la crédibilité de la France en tant qu'autorité de poursuite. Si celle-ci a adopté la convention judiciaire d'intérêt public, c'est précisément pour se doter d'un cadre comparable à celui que j'ai évoqué et qui était jusqu'à présent inconnu dans notre pays : l'accès à ce système de justice négociée en France est en soi une révolution. Ce faisant, elle entend établir avec les autres États un rapport de confiance et de respect mutuel de nature à créer les conditions d'une régulation des poursuites transnationales. La France a ainsi fait le choix d'une solution pragmatique pour participer au jeu mondial. Vous le savez, la convention judiciaire d'intérêt public a été examinée de près par les Américains. Du reste, une première convention de ce type a été signée et homologuée par le juge français en novembre 2017 avec la banque HSBC Suisse pour un montant de 300 millions d'euros, soit la plus forte amende pénale prononcée par la justice française. Par ailleurs, la loi Sapin 2 affirme l'extraterritorialité de la loi pénale française. Certes, il s'agit de la loi française et il faudra réfléchir, dans les années qui viennent, à un dispositif extraterritorial de niveau européen, dans le cadre des compétences qui seront confiées au procureur européen s'agissant des infractions qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne.

La convergence des systèmes judiciaires est une oeuvre immense à laquelle la France participe activement depuis 2016. Mais nous ne devons pas hésiter à affirmer l'identité française en matière de lois locales. Parmi ces lois figure la loi de blocage, mal nommée car elle laisse entendre une fermeture de l'accès aux informations françaises alors que cette loi de 1968, modifiée en 1980, a pour objet de canaliser la transmission des informations d'ordre économique, technique et financier aux autorités étrangères dans le cadre des conventions internationales existantes, à savoir la convention de La Haye ou la convention d'entraide franco-américaine en matière pénale. Cette loi est donc, selon moi, davantage un aiguillage vers les conventions internationales qu'une loi de blocage stricto sensu. Aussi faudra-t-il certainement penser à améliorer son effectivité et, peut-être, sa rédaction pour souligner l'intérêt que présente l'utilisation du canal des conventions internationales pour la transmission de renseignements aux autorités publiques étrangères. L'Agence française anticorruption est, du reste, l'un des acteurs de la protection des informations françaises dans le cadre de l'exécution des décisions étrangères, notamment les DPA.

Enfin, pour améliorer la protection des entreprises françaises, il convient de renforcer l'effectivité du principe non bis in idem, qui interdit non seulement de punir mais aussi de poursuivre une personne plusieurs fois pour les mêmes faits. Ainsi, la convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption pose le principe d'une concertation entre États, qui est très utile mais dont il faudrait améliorer l'effectivité. Elle invite en effet les États, dans son article 4, paragraphe 3, à se concerter en amont des poursuites pour déterminer celui qui est le mieux à même – l'expression est au singulier – d'exercer ces poursuites. Or, jusqu'à présent, les États-Unis estimaient souvent que ce rôle leur revenait. Toutefois, dans un cas, désormais fameux, le procureur américain a renoncé à poursuivre parce que son homologue néerlandais avait signé une transaction avec une société néerlandaise, SMB Offshore, pour un montant de 240 millions de dollars. Les situations de ce type ne sont pas très fréquentes, mais cet exemple montre que, si les conditions de la confiance sont réunies, il est possible que les États s'accordent sur le fondement de systèmes de poursuites et de règlements négociés équivalents. Pour l'instant, il n'y a pas encore de sécurité juridique pour les entreprises, même si les procureurs tentent de coordonner leurs poursuites dans des accords globaux. Il faudra donc réfléchir, dans un cadre conventionnel ou régional, au plan européen, à la définition de critères de compétence qui permettent que le principe non bis in idem soit encore plus effectif qu'il ne l'est aujourd'hui.

Je partage très largement les analyses qui viennent de vous être présentées par ma consoeur ; je n'y reviendrai donc pas. Je consacrerai plutôt mon propos, comme vous m'y avez invité, monsieur le président, au monitoring, que j'ai eu l'occasion d'exercer à deux reprises : d'une part, dans le cadre d'une procédure FCPA intentée par le Department of justice américain et la Securities and exchange commission (SEC) – l'équivalent de notre Autorité des marchés financiers (AMF) – contre le groupe Alcatel-Lucent ; d'autre part, dans le cadre d'une procédure de la Banque mondiale, puisque la plupart des banques de développement ont leur propre programme d'intégrité, lequel comprend des procédures transactionnelles assez similaires à celles qui existent aux États-Unis.

Avant d'en venir à cette expérience, j'ajoute que mon cabinet intervient également dans ce type de dossiers au titre de la prévention. Nous conseillons en effet des entreprises, notamment françaises, dans la mise en oeuvre de programmes de compliance – conformité – visant à éviter des difficultés ultérieures, en particulier depuis l'entrée en vigueur de la loi Sapin 2, qui impose aux entreprises françaises de se doter d'un programme de conformité anticorruption. Par ailleurs, nous défendons des entreprises ou des personnes physiques éventuellement impliquées dans des procédures pénales internationales.

Je crois être, jusqu'à présent, le seul membre du barreau de Paris à avoir exercé la fonction de moniteur indépendant. Les accords transactionnels du type de ceux qu'évoquait à l'instant Astrid Mignon-Colombet, c'est-à-dire les DPA, conclus entre l'entreprise concernée et l'autorité de poursuite, se soldent généralement par une amende financière importante, par l'engagement de l'entreprise d'adopter des mesures de remédiation et, parfois, par l'imposition d'un moniteur indépendant, dont la fonction sera d'évaluer le programme de conformité de l'entreprise et, surtout, les progrès accomplis par celle-ci pour le renforcer, et de certifier, enfin, que l'entreprise s'est amendée de manière raisonnable pour éviter de nouveaux problèmes.

Les entreprises françaises qui se sont vu imposer un « moniteur » sont Technip, Alcatel-Lucent puis Total. Technip, je crois, avait obtenu de pouvoir nommer un moniteur français. La montée en puissance de cette procédure date des années 2000. Elle est concomitante de celle du DPA, laquelle a été mise en avant après la faillite d'Arthur Andersen. Les poursuites engagées contre cette entreprise suite au scandale Enron avaient en effet provoqué sa faillite et des licenciements massifs. Cherchant un moyen d'éviter que ce type de procédures n'ait des effets aussi drastiques, on a finalement étendu aux entreprises le DPA, qui avait été inventé pour la délinquance juvénile. Le DPA consiste dans une transaction sans reconnaissance de culpabilité : l'entreprise reconnaît les faits, mais elle ne reconnaît pas nécessairement sa culpabilité et, surtout, elle évite des poursuites pénales dont les conséquences – interdiction de soumissionner à des marchés publics, notamment – sont drastiques.

Technip avait obtenu, pour la première fois, que le moniteur puisse ne pas être américain. Dans cette procédure, en effet, l'entreprise propose des candidats au monitorship, parmi lesquels l'autorité de poursuite choisit. C'est, du reste, assez logique, car celui-ci est en fait une espèce de tiers de confiance indépendant, et notamment de l'entreprise, puisqu'il doit l'évaluer, et également de l'autorité de poursuite, puisqu'on lui confie un mandat, annexé à l'accord transactionnel, dans le cadre duquel il accomplit son travail comme il l'entend, sans recevoir d'instructions de cette autorité. Il est donc normal que l'entreprise puisse proposer des candidats, puisqu'il s'agit d'une démarche coopérative et non pas conflictuelle.

Pour ma part, j'ai été sollicité par la direction d'Alcatel-Lucent pour être candidat à cette fonction et, après toute une série d'entretiens, j'ai été nommé par le Department of justice (DoJ) et la Securities and exchange commission (SEC) américains. La durée du mandat de moniteur est généralement de deux à trois ans, en fonction des progrès de l'entreprise. Son rôle consiste à effectuer des contrôles et des évaluations, et à émettre des recommandations qui font l'objet d'une discussion avec l'entreprise, laquelle est tenue, une fois qu'un accord a été trouvé, de les respecter. Le moniteur contrôle ensuite leur application de sorte que les dispositifs de contrôle et de conformité de l'entreprise atteignent un niveau qui lui semble de nature à éviter une récidive. La clé se trouve dans la mise en oeuvre de cette procédure de contrôle au plan mondial, car c'est bien entendu dans les pays à risque sur le plan de la corruption que les choses se passent. Il faut donc vérifier l'application effective des dispositifs de contrôle de l'entreprise dans ces pays, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. Les lacunes font l'objet de recommandations et d'améliorations. C'est un processus itératif.

Dans le cas d'Alcatel-Lucent, la mission de monitoring a fait l'objet d'un accord intergouvernemental entre la France et les États-Unis – la Chancellerie et le Department of justice –, précisément parce que la question se posait de savoir si l'institution du monitorship était compatible avec la loi de blocage. Ainsi, aux termes de cet accord, le rapport annuel du moniteur était communiqué aux autorités françaises, en l'espèce le Service central de prévention de la corruption (SCPC), prédécesseur de l'Agence française anticorruption (AFA). Le SCPC recevait donc mes rapports, qui étaient examinés par un comité interministériel regroupant notamment la Chancellerie, Bercy et le Quai d'Orsay. Après examen de leur conformité à la loi dite « de blocage » ainsi qu'à d'autres dispositions du droit français telles que la loi sur les données personnelles ou le droit du travail, les rapports étaient transmis par les autorités françaises aux autorités américaines. Une solution intelligente avait ainsi été trouvée qui permettait de s'assurer du respect du droit français, même si aucun problème ne s'est jamais posé en la matière : mes rapports ont été transmis dans leur intégralité par les autorités françaises.

Les procédures de la Banque mondiale appliquent à peu près le même type de monitoring aux entreprises sanctionnées pour des faits de corruption ou de fraude – leur notion de l'intégrité excède la corruption stricto sensu – dans des projets qu'elle finance. La sanction peut néanmoins être plus lourde, puisqu'elle consiste en une inscription sur une liste noire qui interdit à l'entreprise de soumissionner aux marchés financés non seulement par la Banque mondiale mais aussi, en vertu d'une clause dite de cross debarment, par d'autres banques multilatérales. Une telle sanction peut donc être extrêmement dommageable, notamment pour les entreprises de taille moyenne qui dépendent beaucoup des projets financés par ces institutions.

S'agissant de l'extraterritorialité, j'avais rédigé, à l'intention d'un club de réflexion intitulé « En temps réel », une note d'explication. Je vais m'efforcer de clarifier cette notion un peu complexe. Il est certain que, dans les matières que nous évoquons, c'est-à-dire la corruption d'agents publics étrangers et l'embargo, la législation est par nature extraterritoriale puisque ces matières concernent des pays tiers. La véritable question qui se pose est donc celle du lien avec les États-Unis, si l'on prend l'exemple américain. Ce lien peut être plus ou moins fort ; il est parfois extrêmement ténu. On dit souvent qu'il est caractérisé par l'utilisation du dollar ou d'internet. Mais il est rare, en réalité, que, dans de telles affaires, le lien soit aussi ténu. En effet, les entreprises concernées ont souvent une activité importante aux États-Unis et sont même parfois titulaires d'une licence gouvernementale.

Les autorités américaines sont-elles prêtes à faire confiance à d'autres autorités nationales ?

C'est déjà le cas, comme l'illustrent plusieurs affaires récentes. Je pense notamment à des coopérations entre, d'une part, les autorités américaines, d'autre part, le parquet néerlandais, les autorités britanniques, notamment dans l'affaire Rolls-Royce, ou les autorités brésiliennes et suisses dans l'affaire Odebrecht, une énorme affaire de corruption au Brésil. En France, jusqu'à présent, aucune entreprise française n'a été condamnée pour corruption. De fait, la France a été épinglée à plusieurs reprises par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) pour non mise en oeuvre effective de la convention anticorruption de l'OCDE. La balle est donc dans le camp français. Mais les instruments dont nous venons de nous doter avec la loi Sapin 2, notamment la convention judiciaire d'intérêt public, vont nous permettre de participer à cette concertation internationale. Je pense que les autorités américaines en prendront acte dans le cadre, soit d'un partage des enquêtes et des sanctions, soit d'un désistement pur et simple lorsque d'autres autorités nationales prennent le dossier en charge.

Un mot sur le contrôle des investissements étrangers. Je n'ai pas eu l'occasion d'étudier la manière dont cela fonctionnait depuis l'entrée en vigueur du dernier décret. Mais, lors de la présidence française de l'Union européenne, en 2008, Christine Lagarde m'a confié une mission dont le rapport, assez complet, est intitulé : « Une stratégie européenne pour la mondialisation ». J'ai plaidé, à cette occasion, en faveur d'un règlement communautaire de contrôle des investissements stratégiques inspiré du modèle du CFIUS. L'échelon européen me paraît en effet le plus pertinent, et nous devons nous doter d'instruments aussi efficaces que ceux des États-Unis, qui peuvent être extrêmement sévères : conventions juridiques « sanctionnables », voire retrait de l'autorisation d'investissement si les engagements ne sont pas tenus. En tout état de cause, le dispositif français actuel ne me paraît pas suffisant ; c'est un véritable enjeu, notamment dans le secteur de la sécurité et des technologies qui va devenir de plus en plus important dans les années qui viennent.

Vous semblez, l'un et l'autre, tenir pour la thèse selon laquelle, s'agissant du principe non bis in idem, l'harmonisation des législations et l'adoption de processus conformes à la convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption peuvent conduire, à terme, à un partage des dossiers. Cependant, l'enjeu financier n'est pas neutre. Dans la note que vous nous avez transmise, Maître Cohen-Tanugi, vous évoquez même un reflux de l'extraterritorialité du droit américain. Dès lors, comment expliquez-vous que, dans le dossier Airbus, les Américains aient décidé d'ouvrir une enquête, alors que le procureur de la République français et les Anglais étaient déjà intervenus et qu'une procédure de discovery avait été lancée ?

Vous êtes les premiers à nous dire que la loi « de blocage » est appliquée ; cela nous rassure. Dans le dossier Alcatel-Lucent, est-ce l'État qui a appelé votre attention sur l'existence de ce texte ou est-ce vous qui, en bon juriste, avez identifié cet élément du droit français et pris l'initiative de proposer la convention que vous avez évoquée ?

Enfin, Maître Mignon-Colombet, pouvez-vous nous citer des cas dans lesquels la loi dite « de blocage » aurait été appliquée, notamment avant la loi Sapin 2 de 2016 ?

S'agissant de votre première question, les États-Unis ne reconnaissent pas juridiquement le principe non bis in idem. La solution, d'un point de vue pragmatique, consiste donc plutôt en une coopération entre les autorités nationales. Aussi la France doit-elle mettre en oeuvre contre ses propres entreprises des procédures anticorruption qui, d'une part, obéissent à un calendrier comparable à celui des autres autorités et, d'autre part, se traduisent par des amendes de niveau comparable à ce qui est pratiqué ailleurs, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre ou aux Pays-Bas.

C'est à cette condition que l'on assistera à un partage, voire à un désistement des autres autorités nationales.

Quant au dossier Airbus, je ne le connais pas particulièrement ; je lis la presse comme tout le monde. Je comprends que des procédures ont été ouvertes au Royaume-Uni et en France. J'ignore quel est l'état de la procédure aux États-Unis, mais il y a certainement une communication entre autorités nationales, même si une enquête formelle n'est pas ouverte – c'est relativement courant. Je ne peux pas vous en dire davantage à ce sujet.

En ce qui concerne la loi « de blocage », il faut savoir que le moniteur intervient en quelque sorte après la bataille : le processus de sa nomination débute une fois que l'accord a été négocié. Lorsque je suis arrivé dans le dossier Alcatel-Lucent, l'accord intergouvernemental franco-américain avait donc déjà été signé. À ma connaissance, c'est l'entreprise elle-même qui a invoqué la loi « de blocage », pour éviter qu'on ne lui impose un moniteur, ses avocats ayant plaidé que l'institution même du monitoring violerait cette loi. L'argument n'a pas été retenu, mais la discussion a abouti à cet accord intergouvernemental dans lequel il était prévu que les rapports du moniteur devaient être transmis d'abord à l'autorité française.

De manière plus générale, à ma connaissance, avant la loi Sapin 2, aucune institution n'était chargée d'appliquer la loi dite « de blocage ». L'obligation pèse donc sur les entreprises et les personnes physiques ; c'est à elles de gérer ce problème. Or, souvent, il faut reconnaître que cette loi, par le caractère très général de ses dispositions, pose un problème aux entreprises et aux personnes physiques françaises impliquées dans des procédures étrangères. L'interdiction est en effet tellement large qu'elle peut les empêcher de se défendre efficacement. Cependant, comme l'a indiqué Astrid Mignon-Colombet, cela renvoie aux conventions internationales : des procédures sont prévues pour la communication d'informations entre autorités, qui permettent de se défendre. Ainsi, une convention conclue avec l'AMF prévoit, dans le domaine financier, une procédure spécifique pour la transmission d'informations aux autorités américaines. Mais disons que, telle qu'elle est rédigée, cette loi est souvent un problème pour les entreprises françaises.

L'application la plus ambitieuse du principe non bis in idem serait en effet de parvenir à un partage des dossiers. Bien entendu, ce n'est pas pour aujourd'hui – mais peut-être pour demain. Pour reprendre l'exemple du dossier Airbus, que je ne connais pas davantage que mon confrère, il est vrai que, dans l'esprit de la convention de l'OCDE, ce sont les États les mieux placés pour poursuivre qui devraient intervenir, et non systématiquement l'autorité américaine. Sur ce point, la concertation n'est pas encore pleinement opérationnelle car il manque des critères explicites d'attribution des compétences dans les conventions internationales.

En attendant, c'est la seconde version du principe non bis in idem qui est appliquée actuellement, c'est-à-dire la coordination des poursuites pour parvenir ensemble à un règlement global et à un montant global. Mais, là, les autorités américaines indiquent qu'elles appliquent le principe non bis in idem au stade, non pas des poursuites ni de la condamnation, mais du montant de la peine, qui est plafonné dans le cadre d'un règlement global. C'est donc l'interprétation minimaliste du principe qui est actuellement appliquée.

La troisième voie – je m'exprime là en tant qu'avocat de la défense – consiste à opposer le principe non bis in idem lorsqu'une entreprise est poursuivie une deuxième fois pour les mêmes faits dans un autre État dont les règles sont différentes. Ce peut être le cas, par exemple, d'une entreprise qui a déjà signé un DPA aux États-Unis et qui est soumise à un procès pénal dans un autre État. Dans ce cas, le principe non bis in idem est reconnu au plan international par des conventions telles que le Pacte international des droits civils et politiques, dit Pacte de New York, de 1966 et la convention de l'OCDE. Au demeurant, la Cour de cassation française va être amenée à se prononcer sur le sujet dans les prochaines semaines dans les affaires « Pétrole contre nourriture ».

En France, le sujet est donc en construction. Sur le plan du droit international, je rejoins mon confrère : il n'existe pas de protection du principe non bis in idem entre la France et les États-Unis, lesquels ne se sont pas spontanément exprimés en faveur d'une application pleine et entière de ce principe.

Quant à la loi de blocage, elle place l'entreprise soumise à une procédure américaine dans une situation inconfortable. En effet, cette loi est conçue pour répondre à des demandes de discovery trop intrusives et extensives mais, si l'entreprise ne communique pas les documents demandés par l'autorité américaine, elle encourt des sanctions et court le risque que la preuve soit faite contre elle des faits dont la preuve est demandée par le document. Dans la culture américaine de l'enforcement, c'est-à-dire de la mise en oeuvre effective d'une loi, la différence est criante entre la loi française, qui est peu effective puisqu'elle n'a donné lieu qu'à une seule condamnation pénale, en 2007, et les lois américaines.

Comment faire ? Sur le plan de la pratique, les entreprises françaises ont tendance à respecter spontanément la loi française ; elles se prévalent donc de la loi de blocage. Certes, la jurisprudence américaine ne l'applique pas, mais il peut en être autrement dans le cadre négocié des transactions pénales. Mon confrère rappelait le rôle du moniteur, dont le rapport peut être soumis au respect des lois locales, donc de la loi de blocage. Par ailleurs, on peut, en amont de cette procédure, dans le cadre des discussions préalables à la signature de la transaction, opposer la loi de blocage à certaines demandes. Concrètement, on sollicite alors de l'autorité étrangère que ses demandes soient formalisées sous les conventions internationales applicables, avec un succès variable selon les dossiers. Toujours est-il que l'on aboutit parfois à des solutions concrètes, dès lors que l'on présente aux autorités américaines une interprétation constructive de la loi et une solution constructive en matière de délais de transmission. Mais l'entreprise ne peut pas régler cette question seule.

Avant la création de l'Agence française anticorruption (AFA), qui était l'interlocuteur d'une entreprise qui cherchait à gérer la mise en oeuvre de la loi de blocage dans une procédure de ce type ?

Le Service central de prévention de la corruption a été requis dans le cadre d'une construction pragmatique, et puis différentes instances au sein des ministères compétents et désignés par la loi « de blocage ». Il est vrai cependant qu'aucun décret d'application n'est venu préciser les critères d'application de la loi, ce qui rendait les interprétations difficiles.

Pour répondre à votre question, outre la procédure AMF que j'ai évoquée, je crois que la Chancellerie était l'interlocuteur des entreprises. Cela pose un autre problème. En effet, les conventions internationales d'assistance judiciaire, entre les États-Unis et la France par exemple, supposent que l'autorité française coopère. Or, parfois, celle-ci refuse de coopérer – ou on lui conseille de ne pas coopérer – et cette attitude se retourne contre les défendeurs français. Il faut donc définir une position : coopérons-nous ou pas ? Si oui, dans quelles limites ? Mais le refus de coopérer avec les autorités américaines ne rend pas service aux défendeurs français.

Vendredi dernier, le Premier ministre a annoncé des mesures visant à renforcer, d'une part, nos outils de protection contre les investissements étrangers dans certains secteurs, notamment en étendant le décret Montebourg aux technologies-clés de l'intelligence artificielle, du spatial, du stockage de données et des semi-conducteurs, d'autre part, le suivi des engagements pris par les investisseurs, en instaurant un contrôle par un audit externe régulier, en complétant la liste des sanctions applicables en cas de non-respect de ces engagements et en assouplissant le cadre juridique de création des actions spécifiques, c'est-à-dire les golden share, qui permettent à l'État de disposer de droits exceptionnels, par exemple sur les transferts de propriété industrielle, les décisions d'implantation hors de France ou certaines cessions d'actifs. Ces annonces vont semblent-elles de nature à renforcer la protection de nos intérêts stratégiques ? Les compléteriez-vous ? Les préciseriez-vous ? Quelle est votre analyse des évolutions prochaines du droit français dans ce domaine ?

Ma seconde question porte sur la comparaison de notre droit avec celui de nos amis Américains. Une évolution du CFIUS est prévue dans le cadre du FIRRMA, qui prévoit une extension des délais d'instruction de trente à quarante-cinq jours – plus trente –, l'établissement de deux procédures – l'une rapide, l'autre plus fastidieuse – et l'ajout de la question immobilière, de nouvelles technologies, voire de transactions susceptibles de réduire l'avantage technique et industriel des États-Unis par rapport à n'importe quel pays dans n'importe quel domaine. Le champ d'application est donc très vaste ! Je ne suis pas partisan du protectionnisme ou de la fermeture des frontières, mais ce type de réglementation soulève la question de la réciprocité : la France et l'Europe ne doivent pas forcément permettre à leurs partenaires commerciaux ce qu'eux-mêmes nous refusent. Quels sont, selon vous, parmi les outils juridiques dont nos principaux partenaires commerciaux sont en train de se doter, ceux dont nous, Français et Européens, devrions nous inspirer ? Il s'agit de respecter la libre circulation des capitaux et la liberté des échanges tout en s'inscrivant dans une logique de réciprocité afin de préserver nos intérêts stratégiques.

C'est un sujet que je suis depuis de nombreuses années.

Les mesures annoncées par le Premier ministre me semblent aller dans le bon sens. Il faut en effet prendre acte du contexte actuel, dans lequel les tensions géopolitiques se développent et les technologies prennent une importance croissante. L'Europe a peut-être pris un peu plus de temps pour s'en apercevoir : les États-Unis avaient déjà durci leur contrôle des investissements étrangers en 2007. Il s'agit donc d'un processus continu – évidemment renforcé par les positions de l'administration Trump –, lié notamment à la montée en puissance de la Chine dans le secteur technologique. La France, me semble-t-il, doit aller également dans cette direction et adopter, à l'instar des Américains, des dispositions relativement générales plutôt que de dresser une liste des secteurs protégés qui ne sera jamais exhaustive. Les autorités nationales doivent en effet bénéficier d'une certaine discrétion pour déterminer, en fonction de l'investisseur, du secteur concerné, du contexte, si un investissement peut être autorisé ou pas et à quelles conditions, conditions qui doivent être davantage entourées de garanties juridiques qu'elles ne le sont traditionnellement. Aux États-Unis, je l'ai indiqué, le non-respect des conventions conclues peut faire l'objet de sanctions, qui peuvent aller jusqu'à l'annulation de l'autorisation. Par exemple, dans l'affaire Alcatel-Lucent – bien qu'il se soit agi d'une fusion entre alliés, si je puis dire –, il a été décidé que les laboratoires Bell, qui étaient la propriété de Lucent et détenaient de nombreux grands brevets technologiques américains, seraient contrôlés par un conseil d'administration composé de personnes accréditées par le Département de la défense américain. Alcatel-Lucent ne pouvait que toucher les dividendes de ces laboratoires. Dans l'environnement qui s'annonce, il faut être, je crois, extrêmement vigilant quant aux investissements dans des secteurs stratégiques d'entreprises liées à des États.

En la matière, l'échelle communautaire est, me semble-t-il, la plus pertinente mais, en attendant que les mesures soient prises à ce niveau, il faut que nous renforcions notre dispositif national.

L'article R. 153-9 du code monétaire et financier, qui définit les conditions dont le ministre de l'économie peut assortir l'autorisation d'un investissement étranger, est rédigé de manière étonnante car, en dehors de la cession d'une partie de l'activité, il s'agit en réalité de finalités plutôt que de véritables conditions. À l'heure où l'on veut renforcer l'opposabilité du dispositif de sanctions, cette rédaction vous paraît-elle suffisante ou estimez-vous nécessaire de définir plus précisément ces outils ? Vous avez fait allusion à la pratique américaine du proxy board ; en France, on négocie vaguement des conditions qui sont inscrites dans des lettres d'engagement dont on ne sait d'ailleurs pas trop comment le non-respect pourrait être sanctionné.

Ma seconde question porte sur les modalités d'association des victimes, au sens large, à la procédure américaine, dans le cadre d'un plaider-coupable par exemple. C'est un point sur lequel nous avons un peu tâtonné lors de l'examen de la loi Sapin 2. Il s'agit en effet de ne pas priver totalement les victimes – qui peuvent être des concurrents lésés dans une affaire commerciale – de leurs droits et de les associer à la procédure. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est aux États-Unis ?

Tout d'abord, je l'ai dit, les Américains sont beaucoup plus outillés que nous sur le plan juridique, et ce n'est pas propre à ce domaine. Les conventions sont donc extrêmement détaillées et leur non-respect peut être sanctionné. En France, nous ne prenons pas le sujet suffisamment au sérieux, car notre culture est plus administrative, plus politique. Or, nous devons traiter ces dossiers, qui relèvent d'une autorisation gouvernementale, comme des conventions privées, qui doivent donc être négociées, rédigées et détaillées, éventuellement par des avocats, de manière à être véritablement sanctionnables.

L'une des difficultés tient au fait que l'on a souvent tendance à mélanger ce qui relève de la protection de l'emploi, par exemple, avec des questions de sécurité nationale. Or, autant les dispositions peuvent être très précises et fermes en matière de sécurité nationale – désignation d'un proxy board, obligation pour l'entreprise cible de céder une branche sensible… –, autant un engagement de maintien de l'emploi sur trois ans, par exemple, est très difficile à sanctionner. Tant que l'on ne fera pas le départ entre le « dur » et le « mou », si je puis dire, en matière de « sanctionnabilité » juridique et de réalisme économique, on aura du mal à adopter un dispositif plus ferme. En matière de sécurité nationale, il faudrait adopter des dispositifs similaires à ceux qui existent dans le domaine de la concurrence, par exemple, mais je ne crois pas que l'on puisse y parvenir en matière de protection de l'emploi, car celle-ci relève d'une autre logique.

Quant aux victimes, à ma connaissance, aux États-Unis, elles ne sont pas prises en compte dans les transactions car la négociation d'un accord ne préempte absolument pas le droit des tiers, entreprises ou personnes physiques, d'intenter des actions contre l'entreprise sanctionnée, que ce soit aux États-Unis ou, a fortiori, dans d'autres pays.

En effet, si j'en crois mon expérience, dans une procédure de DPA ou de guilty plea relevant du FCPA, l'acte est conclu entre le procureur et l'entreprise ; les victimes n'y sont pas associées. Mais il existe certainement des dispositifs que je connais moins : dans les affaires civiles de subprimes, les victimes jouent un rôle parallèle, mais pas celui que vous avez prévu dans la loi Sapin 2.

Dans le cadre d'un plaider-coupable notamment, l'accord est-il publiable ? Dans l'affaire Alstom, nous n'avons eu connaissance que du communiqué dans lequel le DoJ présente l'accord.

Bien entendu. Le jour même de sa signature, l'accord est publié sur internet : sur le site du DoJ, sont joints au communiqué, l'information, c'est-à-dire l'acte d'accusation, et le DPA ou le guilty plea.

La séance est levée à douze heures quarante.

Membres présents ou excusés

Réunion du jeudi 22 février 2018 à 11 h 30

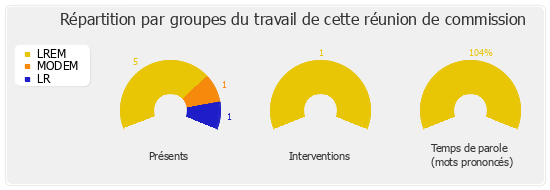

Présents. - M. Damien Adam, Mme Dominique David, Mme Sarah El Haïry, M. Éric Girardin, M. Guillaume Kasbarian, M. Olivier Marleix, M. Denis Sommer

Excusés. - Mme Delphine Batho, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Bruno Duvergé, M. Frédéric Reiss