Mission d'information sur la gestion des évènements climatiques majeurs dans les zones littorales de l'hexagone et des outre-mer

Réunion du jeudi 15 mars 2018 à 9h00

Résumé de la réunion

La réunion

L'audition débute à neuf heures dix.

Nous avons le plaisir d'accueillir Mme Sabine Lavorel, Mme Agnès Michelot et Mme Marta Torre-Schaub, venues nous entretenir de la justice climatique. Il a semblé indispensable à M. Yannick Haury, rapporteur, et à moi-même, que la représentation nationale soit sensibilisée à la nécessité de prendre en considération, à moyen et à long terme, les populations les plus vulnérables aux changements climatiques.

Le monde a besoin d'une justice climatique. Les principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre sont pour la plupart situés dans l'hémisphère Nord mais les terres qui subissent les effets de la hausse des températures et de l'élévation du niveau des mers sont d'abord les pays pauvres, et les zones qui subissent des événements de plus en plus violents sont souvent des zones économiquement parmi les plus fragiles. Lors d'un déplacement aux Antilles particulièrement révélateur, j'ai été frappée par l'intensité des effets d'un phénomène tel que l'ouragan Irma. La dévastation demeure, six mois plus tard, à Saint-Martin notamment, au point que certains de ses habitants envisagent de quitter l'île. Un chantier immense doit être mené à terme pour réparer les conséquences de l'ouragan sur la vie de la population dans tous ses aspects : l'emploi, les déplacements, la façon de vivre même. C'est ce dont nous traiterons en parlant de justice climatique, un sujet encore méconnu.

Ce que nous savons se résume à quelques certitudes et de nombreuses questions demeurent. Il est certain que nous allons vers une montée du niveau des mers de l'ordre de trois millimètres par an, des événements de plus en plus violents et la précarisation des côtes. Nous constatons aussi que les conséquences du risque sont accrues par des phénomènes dus à l'homme : concentration de la population en zone côtière, activités humaines polluantes, destruction des mangroves, constructions en zone littorales fragilisées… La mission l'a constaté lors de son récent déplacement outre-mer.

Nous savons aussi que les systèmes de mesure et de prévention sont généralement fiables et que les pouvoirs publics sont attentifs et mobilisés, même si tout est perfectible.

Au-delà, bien des interrogations demeurent : quel climat pour quelle justice, quels juges pour quelle justice ? La notion de justice est une notion humaine, contingente ; juridiquement, elle renvoie à la souveraineté des États ou découle des conventions internationales. Le climat est une réalité subie, même si ses effets sont prévisibles : comment faire régner une justice sur des éléments naturels ?

Interrogeons-nous, avec vous, sur l'incidence qu'aurait un réchauffement plus fort que mentionné dans l'Accord de Paris, sur le bien-fondé des transports internationaux de marchandises, notamment de la politique portuaire sur la façade atlantique, dont je suis élu, du développement des activités en zone côtière, des relations Nord-Sud, du traitement des déchets… Ces questions deviennent de plus en plus prégnantes car, comme l'économie, le climat est mondialisé. Un cyclone ou une tempête ne connaissent pas de frontières, et les pratiques industrielles ou commerciales d'un pays ont des incidences au-delà de ses frontières. Cela a toujours été le cas, mais la prise de conscience de nos concitoyens s'affirme. Je vous suis donc reconnaissant d'être venues nous aider à mieux comprendre ces phénomènes pour réfléchir aux actions nécessaires et au choix des meilleures solutions.

Je suis heureuse de répondre à l'invitation qui m'a été faite de traiter devant vous de la justice climatique. Le sujet est dans la continuité de la COP21 et de l'accord de Paris. Plusieurs pays insistent pour que cette notion soit insérée plus concrètement dans les conventions internationales. Quant au récent rapport du Conseil économique, social et environnemental (CESE) sur la justice climatique, il a trouvé un écho au Comité économique et social européen.

Il convient, pour commencer, de cerner la notion de justice climatique. Il est désormais admis que le changement climatique crée une double inégalité, par la distribution inverse du risque et de la responsabilité. Alors que la majorité des pays les moins avancés ont émis bien moins de tonnes d'oxyde de carbone par habitant depuis 1960 que la plupart des pays développés pendant la même période, ils connaîtront la plupart des conséquences néfastes du changement climatique. Il y a là une inégalité et une injustice.

À l'échelle nationale, les risques liés au changement climatique n'étant pas les mêmes en tous lieux, les mesures, d'atténuation et d'adaptation des territoires et des populations diffèrent. En France aussi, on constate des vulnérabilités géographiques, spatiales, sociales et économiques inégales. On le voit à Lacanau, où les autorités étudient l'option d'un repli stratégique et l'installation ailleurs d'une partie des habitants du front de mer, ce qui serait une première en France ; la question se pose donc même en métropole.

D'autre part, le changement climatique va encore accroître l'intensité et la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes – inondations et vagues de chaleur – y compris en France, mais on appréhende encore mal les tendances futures. Il faut également tenir compte des facteurs sociaux et individuels, ainsi que de facteurs environnementaux autres que le changement climatique qui rendent les gens très vulnérables à la dégradation de leur bien-être. En d'autres termes, il faut repenser la justice climatique avec le prisme des vulnérabilités et de la solidarité pour en venir à un mode de partage plus juste des risques et des coûts induits par ces dommages et par les adaptations nécessaires. Il est donc plus que jamais utile d'envisager aussi la lutte contre le changement climatique dans une perspective de justice climatique.

La prise de conscience au niveau mondial a eu lieu à partir des années 1970, quand les premières menaces climatiques ont été à l'origine d'une série de propositions dans le cadre des Nations unies. La question se pose alors de savoir comment on peut gérer le changement climatique au niveau global quand on reste dans une perspective de souverainetés nationales. La discussion porte aussi sur la gouvernance : il faut inventer de nouveaux modes de gestion de la durabilité, et donc de tous les risques environnementaux, risque climatique compris. C'est alors que la notion de responsabilité commune mais différenciée voit le jour ; ce concept a servi de fil conducteur dans la recherche du gouvernement du bien commun en danger qu'est l'atmosphère.

Ce principe, qui apparaît dans plusieurs conventions internationales depuis les années 1980, est consacré, en matière climatique, dans la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1992. En instaurant le principe d'obligations asymétriques aux États, le texte traduit la préoccupation commune qui doit entraîner une obligation de coopération puis une approche différenciée, le sort des plus vulnérables devant recevoir une attention prioritaire.

Mais le principe affirmé dans la convention-cadre n'a pas suffi à mettre fin aux disparités, aux inégalités et aux injustices induites par le changement climatique, ni à résoudre dans l'optique de l'équité et de la justice la question des vulnérabilités persistantes, elles-mêmes facteurs d'inégalités, et donc d'injustices.

Aussi, quand s'engage la négociation climatique précédant la COP21 et l'accord de Paris, la nécessité de redéfinir la notion de responsabilité commune et différenciée s'affirme de plus en plus fortement ; elle est reprise en écho par certains pays – en France, par exemple, au CESE. Il devient nécessaire de rechercher une plus grande justice et dans les relations internationales et à l'intérieur des pays, tant pour les moyens consacrés à la lutte contre le changement climatique que pour l'adaptation à ce changement. La demande sous-jacente est celle d'une plus grande justice par l'adoption d'une approche plus solidaire et plus efficace tenant compte des réalités socio-culturelles, économiques et politiques des différents pays et, dans chaque pays, des territoires et populations. Cette dynamique ascendante – « bottom up » – qui traduit une demande de la société civile des pays en développement, sera portée dans l'arène internationale et auprès de certaines institutions nationales par des mouvements religieux et par certains pays parmi les plus vulnérables du point de vue de changement climatique, dont les petites îles du Pacifique. Tous disent que la recherche de justice et d'équité, trop absente jusqu'alors des négociations climatiques traditionnelles, doit être posée en principe.

Á mon sens, la justice climatique ne doit pas être opposée à la notion de responsabilité commune et différenciée. Il faut retenir les deux principes concomitamment, puisqu'une justice climatique entendue seulement comme justice corrective ne permet pas d'aller vers l'équité, et que si l'on s'en tient au principe de la responsabilité commune mais différenciée entendu uniquement comme une justice distributive, on ne parviendra pas à tenir compte des nouvelles vulnérabilités, à instaurer de nouvelles solidarités, à raisonner en termes d'équité et de justice. Il faut donc réinventer le concept de justice climatique pour l'élargir et le rendre transversal, et penser la lutte contre le changement climatique en la fondant sur une réforme normative, plus inclusive et plus solidaire, en tenant davantage compte des capacités mais aussi des vulnérabilités des individus et des territoires.

Penser le changement climatique en termes de justice demande pour commencer de poser la question du respect des cultures propres à chaque territoire et de leur mise à niveau social et économique. Avant de parler de l'adaptation au changement climatique, il faut penser l'entier système d'un territoire : système d'irrigation, système d'exploitation agricole et forestière, gestion des risques – le risque d'inondation par exemple –, urbanisme…

Des partenariats sont nécessaires, comme le dit l'accord de Paris et comme l'établit aussi l'avis du CESE dont vous entretiendra Mme Agnès Michelot, car les actions ne peuvent plus venir seulement de l'État. Dire cela ne signifie pas que l'État ne doit pas être au centre de l'action, mais qu'il doit aussi y avoir des organismes publics régionaux, et que des partenariats publics privés seront inévitables, dans la continuité de ce qu'a fixé l'accord de Paris. Les partenaires privés doivent aussi prendre leurs responsabilités et s'engager dans une lutte plus juste contre le changement climatique.

Il faut également tenir compte de la vulnérabilité, question dont j'ai déjà traité, et aussi de la juste compensation, en mettant au point en France un système destiné à compenser les pertes et les dommages dus aux changements climatiques. On pourrait pour cela s'inspirer des deux mécanismes existants : le Mécanisme international de Varsovie décidé par la COP19 et le Fonds vert pour le climat, nouvelle proposition européenne.

Mes propositions, pour la France, sont d'abord d'ordre procédural. Je propose d'adapter à la justice climatique que nous recherchons les grands principes procéduraux – les principes d'information, de participation et d'accès à la justice – de la démocratie environnementale qui existent déjà. La justice climatique comporte un pan opérationnel : le contentieux climatique. Pour que les individus et les collectivités puissent porter en justice les litiges avec l'État ou avec les entreprises émettrices de gaz à effet de serre, il faut favoriser l'accès à la justice climatique. On peut envisager à cette fin de réviser la loi de modernisation de la justice pour le XXIe siècle en repensant la protection du patrimoine maritime, en facilitant l'expertise scientifique dans le prétoire pour favoriser les actions en justice et en assouplissant les conditions d'exercice de l'action de groupe, pour l'instant rigides et peu favorables à des actions collectives de victimes des injustices climatiques. Il faut aussi repenser la définition du préjudice et du dommage dus au changement climatique et introduire dans cette loi, qui n'en dit mot, la notion de vulnérabilité.

Actuellement, les magistrats sont débordés par les questions environnementales et climatiques, auxquelles ils ne sont pas formés. Aussi, le deuxième volet de la réforme visant à mieux prendre en compte l'exigence de justice climatique pourrait consister à centraliser les procédures relatives aux atteintes à l'environnement et au changement climatique au sein de grands tribunaux spécialisés. On pourrait aussi envisager, comme l'a fait l'Espagne en 2014, de créer une section du parquet spécialisée dans les questions environnementales et climatiques, lesquelles ne doivent pas être séparés.

Questions procédurales mises à part, il conviendrait aussi d'élargir la portée de la proposition de loi sur l'adaptation des littoraux au changement climatique adoptée par le Sénat le 30 janvier dernier en insistant sur la vulnérabilité de certaines stations balnéaires et, puisque la question qui bloque est celle de l'urbanisation ou de la non-urbanisation, en affinant la définition de l'agglomération, du village et du hameau, sans mettre en péril par l'autorisation de comblement des « dents creuses » tout ce qu'a institué la loi Littoral.

Pour ce qui est enfin de la solidarité, la France pourrait constituer un Fonds climat, sur le modèle du Fonds vert pour le climat ou sur celui du Mécanisme de compensation pour pertes et dommages. Le Fonds Barnier, en sa forme actuelle, est contestable et mériterait qu'une audition complète lui soit consacrée. Mais on peut imaginer de l'adapter – c'est en discussion à la Cour des comptes et à la Caisse des dépôts – pour qu'il soit alimenté différemment et qu'au nombre des critères d'allocation de ces ressources figurent, pour établir de nouvelles solidarités, les notions de risque climatique et de justice climatique.

« Personnalité associée » à la section de l'environnement du Conseil économique, social et environnemental (CESE), je suis co-rapporteure avec M. Jean Jouzel de l'avis du CESE consacré à La justice climatique : enjeux et perspectives pour la France dans lequel sont formulées des propositions et une définition de la justice climatique à l'échelle nationale. Je suis également chercheur à l'Université de La Rochelle où, avec des collègues politistes, nous avons mené des travaux sur la gestion « post-Xynthia » aux plans juridiques et de sociologie de l'action publique. Je suis aussi membre de Storisk, le projet de l'Agence nationale de la recherche concernant les trajectoires de risque et d'adaptation des petites îles face au changement climatique ; dans ce cadre, nous avons principalement travaillé sur la Polynésie, et précédemment sur les Antilles. Toute une recherche se fait donc sur les risques climatiques dans différentes régions du monde, dont les outre-mer, et aussi sur le littoral métropolitain.

En adoptant l'avis, le 27 septembre 2016, le CESE a souhaité mettre en avant les enjeux et les perspectives pour la France de la justice climatique. Nous sommes partis du constat que si l'action en matière climatique n'est plus un choix – il faut agir – la justice climatique en est un. Il faut tenir compte du cumul de vulnérabilités et d'inégalités souligné par Mme Torre Schaub. Le changement climatique est une réalité : les images rassemblées par M. Jean Jouzel montrent l'évolution des précipitations, les modifications de température, les difficultés d'accès aux ressources en eau, l'augmentation des feux de forêt… La question des réfugiés climatiques va se poser avec une acuité croissante puisque des populations seront amenées à se déplacer, et l'impact du changement climatique sur tous les secteurs d'activités dont le tourisme et l'agriculture, se fait déjà sentir. Dans un souci de justice et parce que nous devons préparer l'avenir et, autant que possible, gérer les risques actuels, il faut tenir compte des trajectoires de vulnérabilité sur les plans social, économique et environnemental – et l'on a malheureusement constaté un cumul des vulnérabilités auxquelles il faut faire face.

Le CESE envisage une stratégie de lutte contre les changements climatiques adossée à des principes et à des objectifs de justice climatique à plusieurs niveaux. Évoquer la justice climatique entre les États, c'est évoquer ceux qui polluent le plus et ceux qui pour lesquels l'impact est le plus fort, sachant que ceux qui émettent le moins de gaz à effet de serre ne sont pas forcément ceux sur lesquels l'impact est le moindre.

Évoquer la justice climatique entre les individus, c'est constater d'une part que les femmes sont particulièrement exposées – déjà vulnérables sur le plan économique, elles éprouvent plus de difficultés que les hommes à retrouver un travail et à se remettre d'une situation difficile. C'est constater aussi que les personnes en situation sociale délicate ne sont pas dans des milieux protégés qui leur permettent de s'adapter, qu'elles ne disposent pas nécessairement des moyens de transport avec lesquels elles pourraient échapper à certains risques et que leur capacité d'adaptation est très limitée.

Évoquer la justice climatique intergénérationnelle, c'est s'interroger : est-il normal que des décisions soient prises aujourd'hui sans tenir compte de leur impact pour les générations futures ? Enfin, à l'échelle nationale, l'avis du CESE retient une approche transversale car la justice climatique entre les territoires nationaux suppose de tenir compte de la disparité de l'exposition aux risques. Il faut aussi envisager la justice climatique à l'échelle internationale, ce dont traitera Mme Lavorel.

La présidente de la Société française pour le droit de l'environnement que je suis peut vous dire que les principes d'action sont connus : ce sont le principe de prévention et le principe de précaution qu'il faut mettre en oeuvre. La France a récemment adopté la loi sur la biodiversité, le principe de solidarité écologique et le principe de non-régression du droit de l'environnement – il faut s'appuyer sur ces principes. Il ne s'agit pas de réinventer le droit : nous avons des instruments, mobilisons-les pour progresser vers les objectifs de justice climatique, en tenant compte de la justice sociale avec des ambitions territoriales.

Nous serons d'autant plus crédibles en matière de justice climatique à l'échelle internationale que notre politique nationale sera cohérente, et nous devons aussi porter un message de justice climatique par notre engagement international. Á ce sujet, il est proposé dans l'avis du CESE de nommer un représentant spécial pour la sécurité climatique au sein du Gouvernement, parce que la question climatique expose aussi à des risques de désordres et de conflits. La question de la migration climatique ou du déplacement des populations qui occupe tous les esprits à l'échelle internationale se posera aussi à l'échelle nationale ; elle ne doit pas être subie, mais envisagée autant que possible en amont. C'est l'approche retenue dans l'avis. Nous préconisons aussi de redéfinir l'investissement international en intégrant le critère de justice climatique et la concertation avec les communautés locales, pour en venir à un droit de l'investissement international cohérent avec l'objectif de justice climatique.

Un des piliers fondamentaux de la justice climatique est la recherche et un effort considérable s'impose pour être en mesure, en étant mieux informés, d'être mieux préparés et d'anticiper les situations. Il faut aussi mieux connaître les liens entre pauvreté et changement climatique. On sait qu'en France les plus démunis sont dans l'incapacité de s'adapter au changement climatique, mais les études précises manquent sur ce point et des recherches sont indispensables pour identifier les plus grandes vulnérabilités. De même, plus de recherches sont nécessaires sur l'égalité entre les femmes et les hommes face à certains risques. Il faut développer les recherches sur les trajectoires de vulnérabilité territoriales, notamment dans les territoires les plus exposés aux risques climatiques, en intégrant des critères sociaux d'exposition.

Intégrer les inégalités climatiques dans les politiques publiques conduit à choisir un développement porteur de justice climatique. C'est ce qui a été fait dans la deuxième version du Plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC), dont la dimension territoriale est bien plus développée qu'elle ne l'était dans la première version. En Nouvelle Aquitaine, un « mini-GIEC » a été constitué à l'échelle régionale ; nous avons travaillé sur tous les aspects de l'adaptation au changement climatique, aux impacts sur la santé, l'accès à l'eau, les secteurs d'activité, etc. Il faut procéder à une descente d'échelle, et le nouveau PNACC introduit la dimension de vulnérabilité sociale. Nous avons aussi tenu compte de la diversité des risques climatiques selon les territoires et donc, aussi, de la situation des outre-mer qui, comme vous le savez, cumulent les vulnérabilités. Le PNACC doit aussi tenir compte des plus pauvres, surexposés aux risques climatiques.

Parce que les programmes d'investissement doivent tenir compte du cumul des vulnérabilités, et aussi des générations futures, il est indispensable de fixer un taux d'actualisation au moment d'adopter des projets d'ampleur qui auront un impact pendant de longues années.

Nous évoquons également dans l'avis du CESE la question des politiques assurantielles. Les assureurs auditionnés nous ont dit leur préoccupation quant à la couverture des risques climatiques. Le système, à bout de souffle, devra être refondé en tenant compte de la vulnérabilité des plus pauvres, du fait que certains pourront s'assurer et que d'autres ne le pourront pas. Alors que la pression s'accentue en faveur de l'adoption de plans de prévention des risques dans les territoires, le CESE recommande d'envisager l'adéquation entre l'assurance et la mise en oeuvre de ces plans.

Je dirai un mot de la culture du risque. M. Guillaume Rieu, chercheur en sciences politiques, thésard sous la direction de Mme Alice Mazeaud, observe le développement d'une action publique de plus en plus liée au secteur de la recherche et qui alerte effectivement sur les risques, mais il s'interroge sur l'inégale capacité des territoires à faire face à ces risques. Il souligne que la perception des risques par les individus diffère selon leur niveau de connaissances ; c'est une autre inégalité que l'on cerne mal. Il faudra prendre en considération les préconisations du CESE visant à choisir une forme de développement intégrant la justice climatique en termes d'aménagement du territoire et de soutien à l'innovation technologique et sociale pour tenir compte du lien entre précarité et changement climatique et développer des politiques sociales engagées.

Je me dois enfin de souligner l'impact du changement climatique sur les systèmes respiratoire et vasculaire. Une fois encore, les plus vulnérables – les personnes âgées et les enfants – sont particulièrement touchés. Des variations de température, même très faibles, entraînent des risques pour la santé connus et mesurés ; là encore, il y a cumul des inégalités pour ceux qui n'ont pas accès à la santé et aucune capacité d'adaptation. Le CESE préconise des plans régionaux de santé environnement intégrant les questions liées au réchauffement climatique ; ce n'est pas le cas pour l'instant.

La justice climatique est un objectif, une expression de l'intérêt général qui doit guider de manière transversale les politiques publiques. La France dispose de telles politiques : il ne s'agit pas de tout réinventer mais de les rendre cohérentes. Nos principes de droit, nos institutions, nos instruments de lutte contre la pauvreté doivent tenir compte de ces réalités et les politiques d'adaptation au changement climatique doivent tenir compte de ce que les plus démunis sont aussi les plus vulnérables. La justice climatique suppose une nouvelle logique d'élaboration et d'articulation de ces politiques ; elle permet de préserver efficacement et durablement le droit à un environnement sain pour tous, y compris les plus démunis. Peut-être, au cours des débats à venir sur la révision constitutionnelle, devrez-vous repenser en ce sens le principe du droit à un environnement sain pour tous. La justice climatique est un enjeu de solidarité et de cohésion nationale et internationale.

Je vous remercie à mon tour de me donner l'occasion de traiter devant vous de la justice climatique, sujet porteur d'enjeux fondamentaux qui me tiennent à coeur en tant que citoyenne. Je ferai le bilan des formes qu'a prises la justice climatique jusqu'à présent dans le droit international avec une approche prospective et présenterai quelques propositions visant à ce que l'exigence de justice climatique interétatique ne relève pas uniquement du discours.

Les enjeux de la justice climatique sont sensiblement différents au niveau international de ce qu'ils sont au niveau national. L'idée de justice climatique est une idée internationale avant tout : elle émerge dans les années 1990 à la faveur des négociations climatiques, portée à la fois par les États, notamment les pays en développement, et par les mouvements citoyens qui s'appuient sur le constat que les pays les moins avancés sont les plus affectés par les effets du changement climatique, alors même que ces pays sont ceux qui ont le moins contribué à la crise climatique, étant donné la faiblesse de leurs émissions de gaz à effet de serre. Aussi le débat sur la justice climatique au niveau international se focalise-t-il exclusivement sur des enjeux inter-étatiques, au détriment des discussions sur l'équité intergénérationnelle ou sur la justice sociale intragénérationnelle dans les pays considérés.

D'autre part, dans les années 1990 et au début des années 2000, le débat international sur la justice climatique s'articule principalement autour des idées de dette écologique et de responsabilité historique des pays industrialisés à l'égard des pays en développement. Cette rhétorique, qui traduit une approche dénonciatrice et revendicative de la justice climatique, est mise en avant par les pays en développement, d'une part pour obtenir compensation ou réparation pour les dommages subis du fait des changements climatiques, d'autre part pour affirmer leur propre droit d'accès à l'atmosphère – un droit à polluer – au nom de leur droit au développement.

La convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et le protocole de Kyoto traduisent en partie les termes de ce débat en affirmant les trois principes d'équité, de responsabilité commune mais différenciée et d'actions des États en fonction de leurs capacités, et en faisant peser dans un premier temps les obligations de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur les seuls pays industrialisés dont la liste figure à l'annexe 1 du protocole de Kyoto. Le souci de justice climatique, au sens de l'éthique, a donc marqué les négociations climatiques dès leur origine.

Pourtant, la société internationale n'est pas parvenue à s'accorder sur la manière de traduire ces principes dans les faits. C'est pourquoi le débat sur la justice climatique est réapparu en force à la fin des années 2000 quand la communauté internationale a engagé la négociation de ce qui allait devenir l'accord de Paris. Mais l'inscription de la notion de « justice climatique » dans le préambule de l'Accord n'a pas mis fin au débat parce que le texte ne détermine pas assez précisément ce qui est imputé à chaque État ni ce qui leur est demandé pour que soit effectivement respecté l'objectif ambitieux de limiter la hausse des températures à 2 degrés d'ici 2100.

Aussi, plusieurs questions majeures de droit international continuent-elles de se poser au sujet du changement climatique. En matière de justice distributive d'abord, comment répartir de manière juste et équitable entre les États des droits d'émission de gaz à effet de serre compatibles avec un budget carbone resserré à l'avenir ? Comment répartir les financements disponibles, qui devraient être portés à 100 milliards de dollars par an dès 2020, entre les États touchés par les effets du changement climatique ? Quels indicateurs pertinents choisir pour déterminer les vulnérabilités climatiques respectives des États ?

Se posent également plusieurs questions de justice réparatrice. Les dommages climatiques que certaines populations subissent déjà ou subiront à l'avenir, les coûts additionnels pour l'adaptation à la nouvelle donne climatique et les obstacles additionnels au développement économique qu'impose le changement climatique doivent-ils donner lieu à compensation ? Le cas échéant, qui devra payer ? Doit-on véritablement engager la responsabilité des États ayant contribué ou contribuant au réchauffement climatique ? Le cas échéant, comment imputer la responsabilité des émissions et des dommages climatiques ?

Pour apporter une réponse à ces questions distinctes, il faut au préalable se prononcer sur deux points qui sollicitent précisément l'idée de justice : d'une part, la prise en compte des inégalités de richesse entre les États pour la répartition des droits et des charges ; d'autre part, la responsabilité historique différenciée des pays dans le changement climatique et ses conséquences en termes d'obligation de réparation et de répartition des droits d'émission futures compte tenu du budget carbone disponible pour l'avenir.

Trois questions résument les enjeux : le partage équitable du budget carbone ; les compensations interétatiques ; la mise en cause éventuelle de la responsabilité des émetteurs.

Le partage équitable du budget carbone entre les États est la première question de justice climatique que les accords internationaux successifs relatifs à la lutte contre le changement climatique n'ont à l'évidence pas réglée. Le budget carbone est la quantité fixe et limitée d'émissions que les États peuvent se répartir au cours des décennies à venir afin d'éviter une perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Pour limiter la hausse des températures autour de 2 degrés d'ici la fin du XXIe siècle, il reste environ 1 000 milliards de tonnes de dioxyde de carbone à émettre au cours des trois prochaines décennies – cette estimation étant sujette à variations.

Je l'ai dit, l'idée de justice climatique était en germe dès 1992 dans la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans toutefois que la notion soit expressément consacrée : le texte pose les trois principes déjà cités pour guider les accords de répartition du budget carbone et c'est sur cette base que le protocole de Kyoto ne fait peser d'obligations de réduction des émissions de gaz à effet de serre que sur 37 États industrialisés, reconnaissant ainsi leur responsabilité historique dans les émissions de gaz à effet de serre antérieures à 1990. Les États développés ont également l'obligation d'apporter un soutien financier aux pays en développement pour favoriser l'application de politiques de protection du climat par ces États. Ces obligations différenciées témoignent de la priorité donnée à l'époque à la dimension redistributive, sous l'influence de la démarche politique revendicative des pays en développement.

Mais, en dépit de la décision prise de prolonger le protocole de Kyoto pour une deuxième période d'engagement, ce dispositif a rapidement montré ses limites : outre qu'à l'instar des États-Unis, certains États n'ont jamais ratifié le protocole, certains pays, tel le Canada, en sont sortis, et certains États industrialisés parties au protocole ont décidé de ne pas renouveler leur engagement pour la période 2013-2020.

D'autre part, la mise en oeuvre du protocole ne s'est pas accompagnée d'une réduction des émissions globales, tant s'en faut. En dépit des baisses observées dans les pays européens, les concentrations atmosphériques globales de gaz à effet de serre ont progressé significativement – de plus de 60 % entre 1992 et 2015 –, en raison des émissions croissantes des pays émergents, la Chine devenant dans le même temps le premier pays émetteur de gaz à effet de serre, devant les États-Unis.

Á partir de 2009, les États parties à la convention-cadre ont donc engagé les négociations en vue d'un nouvel accord prenant le relais du protocole de Kyoto. Les dissensions sur la notion de justice climatique sont réapparues, les principes d'équité et de responsabilité commune mais différenciée pouvant donner lieu à des interprétations divergentes, comme le montre Olivier Godard dans son ouvrage La justice climatique mondiale en comparant les approches – chacune potentiellement critiquable – de la Bolivie, du Brésil, des États-Unis, de la France et de l'Inde. Ces positionnements reflètent une conception très différente de la justice climatique et du partage du budget carbone qui doit en résulter, en fonction des intérêts de chaque État. Certains États estiment que chaque individu doit avoir accès au service climatique de l'atmosphère et qu'il faudrait donc fixer une répartition des droits d'émission fondée sur la population de chaque pays ; d'autres États, par attachement aux notions de dette climatique et de responsabilité historique des pays développés, en tiennent pour des compensations et des réparations et prônent l'indemnisation des pays en développement par les pays industrialisés.

L'approche américaine est fondée sur l'idée que les États, souverains, ne peuvent s'engager à maîtriser leurs émissions qu'en fonction d'objectifs qu'ils auraient eux-mêmes choisis. Cette approche, soutenue par la Chine, s'est rapidement imposée lors des négociations et a conduit à l'adoption du régime dit « Engagement et examen » – pledge and review – de l'accord de Paris. Cet accord est le premier traité universel consacrant explicitement la notion de justice climatique, son préambule reconnaissant « l'importance pour certaines cultures de la notion de « justice climatique » dans l'action menée face aux changements climatiques ». Toutefois, la formulation retenue restreint fortement la portée de la justice climatique, qui n'est pas reconnue comme une préoccupation universelle : le terme « certaines cultures » fait principalement référence aux États latino-américains membres de l'Alliance bolivarienne qui avaient porté la question de la justice climatique dans le débat lors de la négociation de l'accord de Paris.

Ainsi, les principes d'équité, de responsabilité commune mais différenciée et d'engagement des États en fonction de leurs capacités respectives sont réaffirmés dans l'accord de Paris, mais sont mis en oeuvre de manière totalement différente de celle qui prévalait jusqu'alors. Le régime international de lutte contre les changements climatiques qui résulte de l'accord de Paris est toujours fondé sur la différenciation des responsabilités pesant sur les États, mais la responsabilité de chaque État repose désormais sur sa propre vulnérabilité au changement climatique et sur ses capacités de lutte contre le changement climatique et surtout de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, les objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre figurant dans le protocole de Kyoto sont progressivement remplacés par des propositions de réduction volontaire, formalisées dans des contributions nationales, qui doivent être révisées à la hausse tous les cinq ans.

Si ce nouveau dispositif, celui des contributions nationales a l'avantage de la souplesse, il n'est pas certain qu'il permette véritablement de renforcer la justice climatique interétatique entendue comme le partage équitable du budget carbone entre les États, en raison de deux écueils majeurs. D'une part, aucun mécanisme n'est créé pour vérifier que l'ensemble des contributions nationales permettent effectivement d'atteindre l'objectif d'une hausse de la température contenue à 2 degrés d'ici 2100. Or, plusieurs études ont montré que si toutes les contributions proposées par les États en 2015 sont honorées, le réchauffement global devrait atteindre entre 2,7 et 3,5 degrés à la fin du siècle ; on est donc loin de l'objectif de 2 degrés, et si les États ne respectaient pas leurs engagements, la hausse estimée pourrait être largement supérieure. D'autre part, aucun mécanisme n'est prévu pour évaluer le degré d'équité des contributions nationales les unes par rapport aux autres et, de fait, les engagements pris à Paris sont hétérogènes : certains États ont fait des propositions de réduction des gaz à effet de serre extrêmement volontaristes mais d'autres sont très peu ambitieuses.

Étant donné ces lacunes, plusieurs scientifiques ont proposé d'introduire dans le régime climatique un mécanisme permettant d'évaluer les actions nationales, pour éviter qu'elles soient trop disparates et trop peu ambitieuses. Le Climate Equity Reference Project a ainsi développé en 2015 un « calculateur d'équité » permettant à chaque État d'établir la part de l'effort international de réduction qui lui revient de droit au regard de différents indicateurs, notamment le niveau des émissions nationales, pour mesurer la responsabilité de l'État considéré, ou encore le PIB par habitant, pour mesurer sa capacité à réduire ses émissions.

En évaluant les contributions nationales de 2015 à cette aune, on se rend compte que les contributions des pays développés sont largement inférieures à la part équitable de l'effort qui leur revient. En revanche, certains pays émergents comme la Chine, l'Inde et le Brésil, et des pays en développement telle l'Indonésie ont pris des engagements qui respectent les normes de responsabilité commune mais différenciée et des capacités d'action respectives.

Il est certain que plusieurs États s'opposeraient à l'introduction d'un « calculateur d'équité » dans le régime climatique mais de très nombreux États – notamment le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde et le « G77 + Chine » – ont indiqué soutenir cette initiative. L'Union européenne, qui prône l'adoption de politiques climatiques internationales plus ambitieuses et plus équitables, pourrait également promouvoir cette réforme.

J'en viens aux compensations interétatiques, question qui relève de la justice réparatrice. Ces compensations financières sont revendiquées par de nombreux pays en développement. Ils se fondent sur la notion de la « dette climatique » que les États développés auraient contractée à leur égard pour réclamer l'octroi de financements destinés à les indemniser des préjudices subis. La cristallisation se fait depuis une dizaine d'années autour de deux mécanismes internationaux distincts.

Le premier mécanisme est celui des « pertes et dommages ». Il résulte d'une revendication des petits États insulaires en développement qui ont demandé, à partir de 2008, que les conséquences irréversibles du changement climatique, celles qui ne peuvent être atténuées ou auxquelles on ne peut s'adapter, fassent l'objet de compensations. La question est une priorité pour les pays les plus vulnérables, confrontés à la disparition de territoires en raison de la montée du niveau des mers, à la perte de terres arables du fait de leur salinisation, à des mouvements migratoires forcés ou encore à la destruction de leur patrimoine culturel. Les pertes et dommages sont donc de divers types : matériels et immatériels, économiques et non économiques.

La question étant très sensible, les États parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ont décidé en 2013 de créer le Mécanisme de Varsovie relatif aux pertes et dommages. Il a pour mandat de définir ce qu'il faut précisément entendre par « pertes et dommages » et de déterminer les moyens d'y répondre ; d'assurer la coordination des acteurs qui souhaitent y répondre ; de renforcer le soutien aux pays les plus vulnérables et les plus affectés.

En 2015, la question des pertes des dommages fut l'un des principaux points d'achoppement des négociations de la COP21. Un compromis a été trouvé in extremis, ce qui a permis l'adoption de l'Accord de Paris, dont l'article 8 stipule que « les Parties reconnaissent la nécessité d'éviter les pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes et les phénomènes qui se manifestent lentement, de les réduire au minimum et d'y remédier ». Toutefois, et là est l'écueil, la déclaration qui accompagne l'Accord précise que l'article 8 « ne peut donner lieu ni servir de fondement à aucune responsabilité ni indemnisation ».

Depuis lors, un groupe de travail international sur les pertes et dommages a été installé, chargé de préciser ce qu'il faut entendre par « pertes et dommages » et de réfléchir à la mise en place de mécanismes assurantiels – et non de systèmes de compensation – destinés à couvrir les pertes et dommages. Les dernières réunions de ce groupe de travail n'ont pas été concluantes, malgré l'urgence de la situation – le Programme des Nations unies sur l'environnement (PNUE) estime en effet que, d'ici 2030, le montant total des pertes et dommages, pour la seule Afrique, s'élèverait à 100 milliards de dollars par an si le réchauffement était inférieur à 2 degrés.

Le deuxième mécanisme conçu à l'origine comme un outil de compensation est le Fonds vert pour le climat, créé en 2010 et destiné à orienter les financements des États développés vers des projets d'adaptation ou d'atténuation des effets du changement climatique dans les États en développement. Lors de la création de ce fonds, les États développés s'étaient engagés à l'abonder à hauteur de 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 et cet objectif a été réaffirmé lors de la COP21. Mais l'efficacité de ce mécanisme est également entravée puisqu'à ce jour, il a mobilisé 10,2 milliards de dollars de ressources, qui doivent être rapportés aux 100 milliards qui devraient être atteints d'ici 2020 et alors que l'Organisation des Nations unies estime que de 130 à 260 milliards de dollars par an seraient nécessaires pour permettre aux pays en développement de s'adapter à un réchauffement limité à 2 degrés. L'annonce faite par l'administration Trump qu'elle ne verserait pas au Fonds vert les 2 milliards de dollars que les États-Unis s'étaient engagés à lui fournir sous la présidence Obama aggrave encore le problème de l'abondement de ce fonds.

D'autre part, 76 projets sont désormais soutenus par le Fonds vert, à hauteur de 3,7 milliards de dollars, mais les pays en développement critiquent la procédure d'allocation des financements, jugeant la procédure trop compliquée et peu transparente.

Enfin, alors que le Fonds vert était initialement considéré comme un mécanisme de compensation, il est de plus en plus perçu comme un mécanisme de solidarité climatique. Cela m'amène à une réflexion plus générale sur la nature du discours international, qui a sensiblement évolué ces derniers mois. En analysant les débats en cours dans les négociations climatiques, on a le sentiment que la notion de « justice climatique » s'efface peu à peu au bénéfice de la « solidarité climatique ». Cette évolution rhétorique est très sensible dans le Plan climat présenté par le ministre de la transition écologique et solidaire en juillet 2017, qui évoque la solidarité climatique en mentionnant l'aide, notamment financière, apportée par la France aux pays en développement dans la lutte contre le changement climatique et pour l'adaptation à ses conséquences.

Cette évolution rhétorique n'a rien d'anodin. D'une part, elle permet de mettre en exergue la coopération entre États et d'écarter subrepticement les questions de dette climatique et de responsabilité historique des États industrialisés dans les émissions de gaz à effet de serre, et donc de compensation ou de réparation. Elle permet d'autre part de mettre en avant l'aide au développement, désormais évaluée à l'aune des volets climatiques – tout au moins plus largement environnementaux – dans les projets financés.

Se pose enfin la question de la responsabilité juridique des émetteurs de gaz à effet de serre au niveau international : quelles sont les possibilités de voir la responsabilité des entreprises et des États émetteurs de gaz à effet de serre engagée devant une juridiction internationale ou régionale ? Pour ce qui est de l'engagement de la responsabilité internationale des États émetteurs, plusieurs tentatives ont eu lieu. Un premier recours a été envisagé en 2002, par l'archipel de Tuvalu. Il aurait consisté à saisir la Cour internationale de justice pour engager la responsabilité internationale des États émetteurs – en l'espèce, les États-Unis et l'Australie, après leur décision de ne pas ratifier le Protocole de Kyoto – mais cette menace n'a pas été mise à exécution.

Une deuxième voie de recours possible, cette fois ouverte aux individus, pourrait conduire les victimes à engager la responsabilité internationale des États émetteurs devant les juridictions régionales de protection des droits de l'homme. L'exemple emblématique de cette possibilité est la pétition présentée en 2005 par les Inuits du Canada et des États-Unis à la Commission interaméricaine de protection des droits de l'homme. Mais, quelle que soit la juridiction saisie, les requérants se heurtent à de très nombreux obstacles qui obèrent fortement les chances de voir le recours aboutir.

La dernière hypothèse est celle de l'engagement de la responsabilité des entreprises émettrices devant les juridictions internationales. Mais les entreprises ne jouissant pas de la personnalité juridique internationale, elles ne peuvent être attraites devant une juridiction internationale. Il faut donc se reporter sur une juridiction nationale pour envisager cette possibilité. La question se pose néanmoins de la saisine de la Cour pénale internationale (CPI), non pour engager la responsabilité des entreprises elles-mêmes, puisque la Cour ne peut juger les personnes morales, mais pour engager celle des dirigeants d'entreprises qui auraient contribué à la commission d'un crime environnemental, climatique en l'espèce ; en septembre 2016, la procureure générale de la CPI a annoncé l'élargissement de la compétence de la Cour à certains crimes environnementaux.

Quelles sont les priorités, au niveau international, pour prévenir les injustices climatiques ? Y a-t-il des divergences et des tensions ?

Je ne suis pas certaine qu'il s'agisse véritablement d'une priorité des négociations climatiques… Ce qui est notamment resté en suspens au terme de la COP23, à Bonn, c'est la question des mécanismes de surveillance. La communauté internationale n'a donc pas pour priorité principale la lutte contre les discriminations liées au dérèglement climatique.

Mme Michelot a évoqué un « mini-GIEC régional ». Qu'en est-il ? Y aurait-il intérêt à développer les initiatives de ce type ?

Un comité scientifique régional a envisagé l'impact des changements climatiques dans la région dans tous ses aspects : sur la santé, l'accès à l'eau, les vignes… Nous publierons en juin le deuxième rapport AcclimaTerra. Dans le premier rapport, nous avions défriché le terrain en faisant le point sur les possibilités d'adaptation, et un peu de prospective. Dans celui-ci, nous abordons, entre autres sujets, la question juridique : par quelles politiques publiques prendre ces impacts en charge ?

Si l'on excepte le défraiement de trois déplacements, notre groupe de travail fonctionne de manière bénévole : des chercheurs se sont organisés entre eux et ont mobilisé leurs connaissances pour les appliquer à l'échelle de leur région, pointant aussi ce que l'on ne savait pas, ou moins. Ce travail est fini et l'on sait que ce rapport a été très consulté ; le chapitre relatif à la santé, notamment, intéresse beaucoup nos concitoyens. Mais quelle sera la prochaine étape ? Constitue-t-on un groupe de recherche plus construit ? Crée-t-on pour cela une association ? On ne le sait. Cette expérience en Nouvelle-Aquitaine était une première ; je crois savoir que la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur installe un groupe similaire. Les acteurs locaux s'intéressent à ces travaux et il reste à savoir s'il en résultera des décisions en matière de politique de transports, d'aménagement du territoire, de ports… Ces recherches devraient conduire à des choix territoriaux. Ce travail non formalisé et non financé a été mené de manière entièrement indépendante, mais les conclusions de telles recherches deviennent un instrument de décision. Nous savons que ces travaux ont été très utiles, qu'ils ont ouvert des portes, mais nous ignorons ce qu'il en adviendra.

Je souhaite que l'enthousiasme dont vous faites preuve soit communicatif et entraîne les acteurs politiques à envisager ces questions avec détermination. Le principal gaz à effet de serre est le CO2, molécule dont la durée de vie est de cent ans. Cela signifie que ce que l'on fait à un moment donné n'a d'impact que beaucoup plus tard et que, de plus, on n'a pas affaire à une pollution de proximité, mais bien à un phénomène global et de longue durée ; nous devons toujours penser les actions publiques en fonction de cette donnée scientifique majeure. Quelles recherches faudrait-il développer pour mesurer précisément les impacts à venir des changements climatiques ? Des discussions ont-elles lieu avec le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ? D'autre part, le volet « adaptation au changement climatique » est-il suffisamment pris en compte dans les schémas régionaux Climat-air-énergie, ou devraient-ils, comme je le pense, être plus « musclés » sur ce plan ?

Le comité AcclimaTerra est présidé par le climatologue Hervé Le Treut, qui fut longtemps membre du GIEC. Il a coutume de dire en prenant la parole dans une conférence que ce qui y est produit aura un impact dans 50 ans. Les émissions polluantes ont évidemment une dimension globale et il faut réorienter nos activités pour en limiter les effets. Se pose donc la question de l'adaptation et AcclimaTerra souligne que les risques climatiques diffèrent selon les territoires, de même que les moyens d'action. Ainsi, nous avons fait des recherches avec des sociologues à Oléron et à Ré, et constaté que les moyens d'action ne sont pas les mêmes dans ces deux îles face à des risques qui ne sont pas non plus absolument identiques. La lutte contre l'effet de serre a une dimension globale, mais les mesures d'adaptation doivent être prises au niveau territorial.

L'avis du CESE a été présenté à l'Élysée, aux services du Premier ministre, aux services chargés des outre-mer, et très bien reçu. Vous le savez mieux que quiconque, il y a un timing politique, des moments où l'on peut agir pour réorienter les choses, et on a pu le faire avec le PNACC. Je pense que la prise en compte de ces questions, et notamment du lien entre santé et climat, est en cours dans les schémas régionaux Climat-air-énergie après l'adoption de la nouvelle loi Santé. Les choses avancent.

Le ministère de l'enseignement supérieur et la recherche est le seul ministère auquel nous n'avons pu présenter notre avis. Cela vaut pour tous les avis du CESE ; c'est un problème récurrent.

Lors d'une précédente audition, Mme Virginie Dubat vous a présenté de manière synthétique les recherches à mener. J'insiste sur trois recommandations majeures. La première est de cartographier les zones à risque – les écoles et les hôpitaux situés en front de mer, par exemple : pour réduire l'exposition aux risques, les bâtiments ne doivent pas être en certains lieux et la question du recul stratégique se pose.

La deuxième recommandation est de réduire la sensibilité au risque climatique en développant la culture du risque. Nous menons des recherches avec des sociologues pour tenter de comprendre ce qui permettra de faire accepter certaines situations aux citoyens. J'étais à La Rochelle lors du passage de la tempête Xynthia. Nous avons vécu des moments très douloureux, mais ils ont entraîné des réactions diverses : ceux qui ont vécu cet événement étaient à ce point traumatisés qu'ils s'apprêtaient à déménager, mais ceux dont la maison avait été inondée en leur absence étaient incapables d'admettre que l'on puisse envisager de la raser et disaient vouloir rester alors même que le bâtiment était situé dans une zone dite noire. Le rapport au risque est complexe. La tempête a été très douloureuse pour la population qui n'était aucunement préparée à ce type de risque. Des recherches s'imposent en sociologie de l'action publique et en matière de culture du risque.

La troisième recommandation est de renforcer la résilience des écosystèmes et la protection du milieu naturel. Des zones-tampons permettent d'éviter certains risques ; il faut mieux les connaître, construire autrement, anticiper, se résoudre au recul stratégique quand il n'y a pas d'alternative et envisager d'autres types de bâtiments. En tout état de cause, il faut travailler sur les trajectoires de vulnérabilité, en mettant sur pied des équipes pluridisciplinaires composées de géographes, de géophysiciens et de juristes appelés à partager leurs informations, afin de déterminer ce qui s'est produit, les effets que cela a eus, prévoir certains phénomènes et donc s'y préparer. L'un des enjeux de la justice climatique est précisément de se préparer à l'impact du changement climatique ; c'est pourquoi il est aussi important de favoriser la recherche sur ces questions.

La nécessité d'intégrer des critères sociaux d'exposition dans les recherches sur les trajectoires de vulnérabilité territoriale a été mentionnée. Ce propos peut-il être précisé ?

Je n'ai jamais été confrontée au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche mais je tiens à dire qu'au CNRS, les travaux que j'ai menés depuis le début des années 2000 sur le changement climatique ont toujours reçu un très bon accueil. Je dirige actuellement deux projets. L'un est une étude socio-juridique relative aux litiges climatiques au sens large. Le second vient de commencer –mais si le principe de cette recherche est acquis, nous n'avons pas encore les fonds qui permettront de le financer et le montant de ce financement n'a pas encore été confirmé… Un groupe de recherche interdisciplinaire, Climalex, a été constitué, qui regroupe des juristes, des sociologues, des politistes, des anthropologues, des historiens, des climatologues, des biologistes, des ingénieurs, des économistes et des gestionnaires, en vue de mener un projet global sur cinq ans qui réunit une quinzaine d'équipes de recherche françaises appelées à travailler ensemble au service de la science climatologique. Ce projet, qui comportera un volet « adaptation » impliquant des architectes et des urbanistes ainsi qu'un volet « risques », traitera aussi de l'importante question de l'expertise scientifique dans le cadre juridique : comment être sensibilisé aux informations scientifiques, comment les comprendre, les interpréter et en faire usage, quand on n'a pas de formation scientifique, pour parvenir à des solutions politiques et juridiques.

L'un des points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée de l'Union interparlementaire qui se réunira à la fin du mois est la pérennisation de la paix en tant que vecteur du développement durable. Dans ce cadre, la France proposera des amendements visant à intégrer la notion de « réfugié climatique » ; comment la définir ?

Je dirige un projet de recherche sur les stratégies françaises dans le Pacifique sud face au changement climatique. L'un des pans de notre recherche, principalement menée par des politologues et des anthropologues, vise à modéliser les flux qui seraient liés au climat dans cette région, en déterminant les zones de départ et les zones de réinstallation. Cela nous a amenés à nous interroger sur le sujet que vous évoquez, et tous les juristes n'ont pas la même position. Je vous réponds donc, à titre personnel, que le terme de « réfugiés » ne me convient pas en l'espèce, car je considère qu'il s'applique aux personnes visées par la Convention de Genève de 1951, les réfugiés politiques.

Je ne pense pas qu'il faille élargir la protection de la Convention de Genève à des personnes qui seraient considérées comme des « réfugiés climatiques ». Je sais en effet – c'est en partie le résultat de nos travaux – qu'il est extrêmement difficile de déterminer une cause proprement climatique à un déplacement individuel ou au déplacement d'un groupe. Un déplacement est toujours multifactoriel et la cause climatique se manifestera par une cause économique : je suis paysan, je cultive un champ, mais la salinisation de mon champ en raison d'inondations répétées fait que je ne peux plus le cultiver – est-ce une cause climatique qui me fait partir, ou est-ce une cause économique ? Ces choses sont extrêmement compliquées, et je suis au regret de ne pouvoir vous donner une réponse sur la définition d'un réfugié climatique, dont je ne suis pas certaine que l'on puisse véritablement la déterminer. C'est pourquoi je considère qu'il ne peut y avoir d'instrument international universel propre à des réfugiés ou à des personnes déplacées pour des questions climatiques ou environnementales.

En revanche, et c'est la proposition vers laquelle nous nous acheminons, il sera intéressant d'apprécier si des conventions régionales seraient adaptées à des régions où existent des flux spécifiques entre des zones de déplacement et des zones de réinstallation, en tenant compte de ce que chaque État de la zone concernée est prêt à faire en termes d'accueil, de politique d'asile et éventuellement de politique d'accueil temporaire si les individus concernés sont amenés à repartir. Pour moi, la solution ne réside pas dans un droit universel des « réfugiés climatiques », mais dans des solutions adaptées au niveau régional.

Je signale que nous nous penchons également sur la question du vocabulaire relatif aux « déplacés climatiques » au sein d'un groupe de travail du ministère des affaires étrangères qui réunit des universitaires, des avocats et des magistrats.

Mais, déjà, des millions de personnes sont contraints de se déplacer tous les ans pour ces raisons.

Il y a eu plusieurs propositions d'accords et de traités internationaux au sujet des déplacés environnementaux. Le plus abouti a été le projet de convention relative au statut international des déplacés environnementaux, proposé en 2008 par le Centre international de droit comparé de l'environnement que dirige M. Michel Prieur. Il comportait une définition multifactorielle et n'était pas centré sur les déplacés climatiques mais bien sur les « déplacés environnementaux » : c'est la terminologie que le Centre avait souhaité retenir, pour éviter, comme l'a dit Mme Lavorel, la confusion avec la Convention de Genève. Le problème est qu'il peut y avoir cumul de facteurs. Le changement climatique amplifie les causes de déplacement et, une fois encore, les plus démunis sont justement ceux qui éprouvent les plus grandes difficultés à échapper aux risques climatiques. La question est donc d'importance mais, pour des raisons politiques, historiques et culturelles, toutes les propositions d'accord portées au niveau européen sur le statut des déplacés environnementaux ou climatiques ont échoué. Je suis donc surprise d'apprendre que le ministère des affaires étrangères s'est saisi de la question.

Ce n'est pas le ministère mais les parlementaires membres de la délégation française à l'Union interparlementaire (UIP) qui sont à l'origine de cette initiave.

Je comprends mieux. Dans l'avis du CESE, nous avons retenu le terme de « réfugié climatique » et le ministère des affaires n'était pas d'accord. Le sujet est étudié en profondeur, plusieurs propositions ont été formulées depuis assez longtemps et la solution pragmatique d'accords régionaux évoquée par Mme Lavorel découle aussi du fait que les tentatives d'accord universel ont échoué.

Il nous serait utile que vous nous transmettiez une note sur l'étude en cours dans le Pacifique sud.

Nous préparons le colloque final sur ce sujet qui aura lieu les 5 et 6 juillet prochains à l'École militaire et dont les Actes seront publiés à la fin de l'année. Nous vous tiendrons informés.

La Nouvelle-Zélande veut expérimenter l'octroi d'un visa spécifique pour les « réfugiés du climat » déplacés temporaires. C'est une illustration des accords bilatéraux que vous avez mentionnés.

Pour ce qui concerne le recul stratégique et les zones non habitables, la notion de responsabilité juridique diffère singulièrement selon les lieux. En Polynésie, le permis de construire sera refusé dans tous les cas dans une zone définie comme inondable dans les plans de gestion des risques. Á Hawaï, les gens peuvent signer un document déchargeant la collectivité de sa responsabilité puis construire dans une zone à risque. D'autre part, on a beaucoup parlé de la responsabilité des États, difficile à établir, à définir et davantage encore à imposer, mais rien n'a été dit de la responsabilité des citoyens consommateurs. Pourtant, les facteurs qui concourent au dérèglement du climat sont liés à l'activité humaine et à la consommation. Qui n'a à l'esprit des exemples atroces d'objets qui, telles les bouteilles en plastique, créent des catastrophes environnementales ? Des réflexions sont-elles en cours sur l'application d'un label indiquant le coût carbone, ou d'un indice composite d'impact environnemental pour chacun des objets mis en vente, des vêtements aux iPhones ?

N'est-ce pas peine perdue de parler de justice climatique aussi longtemps que certains pays veulent maintenir leur souveraineté sur ces questions ? Dans ce contexte, la prochaine étape ne doit-elle pas être l'augmentation du prix, actuellement insignifiant, de la tonne de carbone ? Cela inciterait les gros pays pollueurs, dont l'absence d'implication pose un grave problème, à participer à la justice climatique.

Monsieur Brotherson, la loi « Littoral » limite avec précision les zones de construction possibles, et le droit de l'urbanisme établit clairement que l'on ne peut bâtir dans une zone considérée comme inondable, dangereuse ou susceptible de courir un risque quelconque. L'idée que l'on pourrait signer une décharge de responsabilité pour construire en dépit d'un risque connu est donc inenvisageable, car la responsabilité en cette matière revient aux pouvoirs publics. Á ma connaissance, il n'y a pas d'étude comparative du droit français et du droit américain à ce sujet.

Ma question portait effectivement sur le droit international comparé car la notion de responsabilité individuelle diffère selon les pays. En Chine, par exemple, l'État impose à certaines populations d'habiter dans des zones à risques et elles n'ont pas le choix. Il existe donc au moins trois situations juridiques : celle de la France, où l'État parvient à imposer aux individus de ne pas habiter les zones définies comme dangereuses ; celle des États-Unis où l'individu peut décider d'assumer un risque connu en déchargeant la collectivité de sa responsabilité à son égard ; enfin, à l'exact opposé, celle de la Chine où l'État impose son choix aux individus.

Si les choses se passent de la sorte aux États-Unis, c'est qu'il y a une relève assurantielle privée extrêmement importante. D'ailleurs, l'impact des changements climatiques dans les zones les moins privilégiées, là où les vulnérabilités sont les plus fortes, crée un véritable business. Signer une décharge de responsabilité pour pouvoir choisir l'endroit où l'on habite, alors même que l'on sait la zone dangereuse ou inondable traduit une inégalité socio-économique : ceux qui prennent cette décision le font d'abord parce qu'en général le prix des terrains situés dans ces zones est moins élevé, si bien que ce sont toujours les populations les plus pauvres qui vont habiter là. Ensuite, il y a l'assurance, grâce à laquelle on tentera d'équilibrer les choses. Mais, aux États-Unis, depuis le passage de l'ouragan Harvey, plus la zone est jugée dangereuse ou inondable et plus les assurances coûtent cher. Á mon avis, ce n'est surtout pas un modèle à suivre.

S'agissant de la responsabilité des consommateurs, je considère que nous avons tous la responsabilité morale évidente d'agir pour contenir le réchauffement climatique, mais nous sommes confrontés à l'éternel problème de l'oeuf et de la poule : nous consommons parce que des produits nous sont présentées. Il vrai que, par discipline personnelle, on peut choisir de venir avec une bouteille isotherme plutôt que d'utiliser les bouteilles d'eau en plastique qui nous sont proposées dans cette salle. Nous devons prendre ces habitudes, qui relèvent de notre responsabilité individuelle. Quant à imposer le traçage des émissions de CO2 dans l'étiquetage, cela se fait déjà pour beaucoup de produits, vêtements compris ; les fabricants signalent aussi l'utilisation de matériaux recyclés. Á ce sujet, l'économie circulaire doit être connectée à la justice climatique.

Je pense comme vous, madame Vanceunebrock-Mialon, que la juste tarification du carbone est l'une des solutions, sinon la seule solution effective, pour non plus inciter mais contraindre les États ou les secteurs d'activité tels que l'aéronautique à modifier leurs pratiques. C'est une décision d'ordre politique.

Une révision constitutionnelle est à venir. Vous semble-t-il nécessaire d'intégrer à cette occasion la notion de justice climatique dans la Constitution ?

Je prendrai pour vous répondre ma casquette de présidente de la Société française pour le droit de l'environnement. Nous jugeons primordial que l'on ne modifie pas la Charte de l'environnement. Nous estimons aussi qu'il serait bon de porter le principe de justice climatique au coeur des valeurs républicaines de solidarité et d'équité – c'est une certaine lecture de notre société. Nous considérons tout aussi important d'affirmer dans la Constitution le droit à un environnement sain, et fondamental de poser le principe de non régression du droit de l'environnement – rappelons-nous que protéger l'environnement, c'est nous protéger nous-mêmes. Certaines associations poussent également à l'introduction dans la Constitution du principe du respect des limites planétaires, qui peut être lié à la justice climatique. Des discussions ont lieu sur le point de savoir si ces questions doivent être introduites dans le préambule de la Constitution ou dans son article 34 ; je ne doute pas que vous débattrez à ce sujet.

Le questionnement porte aussi sur la responsabilité de chacun, secteur privé et secteur public confondus, nous avons le devoir de participer à la protection de l'environnement. C'est cela, le principe de non-régression : ne pas porter atteinte à l'environnement et toujours progresser. Vous aurez cette responsabilité, et j'espère que la révision constitutionnelle ira dans le sens de l'affirmation du droit à la justice climatique, du droit à un environnement sain et du principe de non-régression du droit de l'environnement.

Comme nombre de mes collègues, je pense qu'inclure la notion de justice climatique dans l'article 34 n'apporterait pas grand-chose, sauf s'il s'agit de signifier de la sorte que la question relève de la loi et non du règlement. On peut donc imaginer mentionner la justice climatique dans les tout premiers articles de la Constitution, la définissant ainsi comme l'une des valeurs de la France qu'il faut désormais respecter et à laquelle il faut penser beaucoup plus activement et sérieusement. Le problème que provoquerait son inscription dans la Charte de l'environnement, qui est adossée à la Constitution et mentionnée dans son Préambule, c'est la crainte assez répandue parmi mes collègues juristes que l'on en profite pour modifier d'autres articles de la Charte dans un sens tel qu'au lieu d'améliorer les choses on les restreigne.

Si l'on rendait véritablement opérationnel et effectif, dans les politiques et devant les tribunaux, le droit à un environnement sain, il ne serait peut-être pas utile d'inclure la justice climatique dans la Constitution, puisque le climat fait partie de l'environnement et qu'il établit le lien entre environnement et santé. La rédaction de l'article du droit à un environnement sain est parfaite ; il suffit maintenant de l'appliquer.

Nos interventions ont montré que la justice climatique est un concept protéiforme. Aussi, si vous décidez d'inclure cette notion dans la Constitution, prenez garde à la définition que vous voulez lui donner ; il est possible de permettre ainsi la reconnaissance de droits fondamentaux, mais introduire cette notion dans la Constitution sans autre précision, c'est laisser au Conseil constitutionnel le soin de la définir.

Je remercie tous ceux qui ont pris part à ces échanges. La justice climatique nationale doit s'exercer entre les territoires, et je prie Mme Claire Guillon-Firmin, députée de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, de témoigner de la dévastation de ces îles où la population vit un drame. Je lui passe symboliquement la parole pour conclure une réunion qui nous aidera à réfléchir à l'impact des décisions auxquelles nous travaillons.

Je vous remercie, Madame la présidente, et je vous remercie également de vous être rendus à la Martinique, à la Guadeloupe, à Saint Barthélémy et à Saint-Martin. Á Saint-Martin, nous vivons des moments très difficiles. La reconstruction tarde et la population est très fragilisée depuis qu'elle a subi le passage de l'ouragan Irma et la submersion qu'il a provoquée. Ce qui a été dit aujourd'hui nous enseigne que nous avons beaucoup à faire pour protéger la population qui, dans deux parties de l'île, a construit directement sur le rivage. Nous devons l'éduquer à faire différemment. Les travaux de la mission d'information nous y aideront.

Je précise à ce sujet que le groupe d'études, sur le littoral est en cours de constitution.

L'audition s'achève à onze heures vingt.

Membres présents ou excusés

Réunion du jeudi 15 mars 2018 à 9 heures

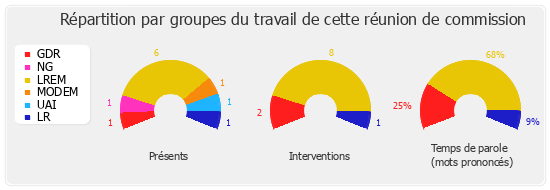

Présents. - M. Yannick Haury, Mme Maina Sage, Mme Justine Benin, M. Moetai Brotherson, Mme Claire Guion-Firmin, Mme Sandrine Josso, Mme Josette Manin

Excusés. - M. Christophe Bouillon, M. Bertrand Bouyx, M. Stéphane Claireaux

Assistaient également à la réunion. - M. Jean-Charles Colas-Roy, M. Jean-Luc Fugit, Mme Véronique Riotton, Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon