Commission d'enquête chargée d'examiner les décisions de l'État en matière de politique industrielle, au regard des fusions d'entreprises intervenues récemment, notamment dans les cas d'alstom, d'alcatel et de stx, ainsi que les moyens susceptibles de protéger nos fleurons industriels nationaux dans un contexte commercial mondialisé

Réunion du jeudi 22 mars 2018 à 9h30

Résumé de la réunion

La réunion

La séance est ouverte à neuf heures quarante-cinq.

Chers collègues, nous recevons aujourd'hui M. Michel Sapin, qui a exercé de nombreuses fonctions gouvernementales, sous les présidences de François Mitterrand – il fut ministre délégué chargé de la justice et ministre l'économie et des finances – et de Jacques Chirac, ainsi, évidemment, que tout au long du quinquennat de François Hollande. M. Sapin a notamment été nommé ministre des finances et des comptes publics le 2 avril 2014, puis ministre de l'économie et des finances le 30 août 2016. Votre audition, monsieur le ministre, est d'un grand intérêt pour nous, compte tenu de la richesse de votre expérience gouvernementale mais aussi de votre incontestable capacité d'analyse et de la distance et du recul que vous savez prendre.

Nous aimerions tout d'abord vous entendre sur la « pratique » de la politique industrielle, en particulier sur le dispositif de contrôle des investissements étrangers en France (IEF) : entre les ministres compétents, le Premier ministre et le Président de la République, comment se prennent les décisions, notamment dans les moments de crise, tels ceux où une entreprise en difficulté doit être soutenue, ou ceux où une grande entreprise risque d'être rachetée ?

Quel regard portez-vous sur la procédure de contrôle des investissements étrangers en France pilotée par la direction générale du trésor ? Mon sentiment, en caricaturant peut-être un peu la réalité et en la comparant à la pratique américaine, est que, sur les principaux dossiers, comme celui d'Alstom, nous faisons un peu les choses à l'envers. Aux États-Unis, on commence « en bas », on va voir le bureau au Trésor, chaque ministre donne son avis dans le cadre d'une procédure entièrement traçable, et, au bout du compte, c'est le président des États-Unis qui tranche. En France, parfois, lorsqu'il s'agit de dossiers sensibles, on va d'abord chercher l'onction élyséenne. Éventuellement, si le dossier est un peu moins sensible, on se contentera de celle du ministre, ce qui n'est déjà pas négligeable. Et puis, ensuite, on s'arrange pour construire pour l'autorisation. Du moins est-ce mon sentiment au regard des travaux de notre commission d'enquête mais j'aimerais connaître votre propre analyse.

Comment percevez-vous le rôle des banques d'affaires, organisatrices de ces mariages ? Avez-vous le sentiment que l'État a suffisamment la capacité d'anticiper les conséquences des deals proposés ?

Que pensez-vous de la proposition du gouvernement Philippe d'organiser des réunions sur le contrôle des IEF au niveau du conseil de défense et de sécurité nationale, en formation économique, pour mieux analyser et évaluer ces investissements et les décisions que l'État peut prendre ?

Le rattachement de l'intelligence économique à Bercy, non plus à Matignon, vous paraît-il être une bonne idée ? Vaut-il mieux être au coeur de l'action, qui se trouve sans doute à Bercy, ou préférer une logique plus interministérielle ?

Le second sujet qui nous intéresse est la lutte contre la corruption. Vous-même êtes à l'origine de la loi du 9 décembre 2016 sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, dite « Sapin II », qui vise à faire de la législation française l'un des meilleurs standards européens et internationaux en la matière. Et il nous a été dit que notre dispositif juridique était effectivement tout à fait au-dessus de la moyenne – les Américains le reconnaissent aujourd'hui. Ce n'est évidemment pas sans lien avec les sujets que nous traitons. Regardons les cessions de grandes entreprises françaises : Alstom, Alcatel, Technip, Lafarge. Je ne prétends pas qu'il y ait forcément un lien de cause à effet mais, chaque fois, une procédure anti-corruption américaine ou de violation d'embargo est venue compliquer la situation et l'entreprise s'est trouvée fragilisée. Ainsi, en 2013, lorsque Patrick Kron a décidé d'entrer en contact avec la justice américaine, Alstom risquait une amende de près de 1 milliard de dollars et sa trésorerie avoisinait difficilement 1,5 milliard d'euros. C'était une véritable épée de Damoclès. En 2016, trois entreprises françaises figuraient sur la liste des dix entreprises ayant subi les plus lourdes pénalités depuis l'origine de la législation américaine. Comment expliquez-vous la vulnérabilité particulière de nos entreprises face à ces procédures ?

Avec notre collègue Natalia Pouzyreff et notre rapporteur Guillaume Kasbarian, je suis allé il y a quelques jours à Washington. Les Américains nous félicitent : en droit, nous sommes encore plus exigeants qu'eux. Cependant, dans la pratique, ils n'ont pas encore vu grand-chose. C'est évidemment normal, il faut sans doute un peu de temps, mais, selon vous, quel changement cela suppose-t-il ? Dans la difficile coopération entre les États-Unis et la France sur ces questions, les Américains ont un peu de mal à comprendre la faiblesse de nos moyens – je m'adresse à l'ancien ministre délégué chargé de la justice. Ils ont également du mal à comprendre que le garde des Sceaux, auquel le parquet est directement rattaché, ne puisse donner d'instruction à celui-ci.

Notre commission d'enquête s'intéresse en particulier aux conditions du rachat du pôle « énergie » d'Alstom par General Electric en 2014.

Lorsque la vente s'est conclue, vous étiez de nouveau à Bercy. Nous connaissons la légende d'un gouvernement mis devant le fait accompli en apprenant la décision de Patrick Kron par une dépêche de l'agence Bloomberg, le 24 avril 2014. Arnaud Montebourg a quand même indiqué avoir, en réalité, compris les intentions de General Electric mais aussi entendu leurs dénégations dès le mois de février. Dès alors, il avait commandé une étude au cabinet Roland Berger. M. Azéma nous a révélé d'une manière qui nous a davantage troublés l'existence d'une étude commandée bien plus tôt, dès le mois d'octobre 2012, au cabinet AT Kearney, qui examinait l'hypothèse d'une cession des parts détenues par Bouygues. Cette commande avait été passée à l'Agence des participations de l'État (APE) par Matignon ou l'Élysée – il ne s'en souvenait pas exactement –, sans que le ministre de l'économie, M. Montebourg, en soit informé. Avez-vous vous-même entendu parler de cette étude au moment où la crise Alstom a fait l'actualité ?

Que pouvez-vous nous dire, du coup, du processus de décision au sein de l'État en ce qui concerne spécifiquement ce rachat ? En réalité, l'État n'avait-il pas déjà donné sa bénédiction ? Et avez-vous participé à l'élaboration des lettres d'engagement rédigées dans le cadre de ce rachat ? Le cas échéant, ces documents sont-ils identiques au protocole d'accord qui avait été signé le 21 juin 2014 ?

Au mois d'octobre 2016, à l'occasion de l'opération de sauvetage du site de Belfort d'Alstom par l'État, vous avez affirmé que l'État prenait ses responsabilités de manière efficace. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur ce qui a suivi votre départ, notamment la fusion prochaine d'Alstom Transport avec Siemens ? L'État a-t-il vraiment fait preuve d'anticipation ? Avons-nous vraiment pu croire M. Kron quand, en 2014, il a vendu aux actionnaires d'Alstom l'idée de se débarrasser de la branche énergie présentée comme un peu poussive sur un marché à terme en déclin, indiquant que finalement, l'avenir, c'était le transport ? M. Kron expliquait avec beaucoup de conviction que, si celui-ci ne représentait qu'un tiers de l'activité, il faisait en revanche les deux tiers de la profitabilité de l'entreprise, et qu'il fallait constituer le champion français et européen du secteur. Nous voyons ce qu'il en est ! L'État a-t-il réellement pu croire qu'Alstom Transport tout seul, notamment face à Siemens, arriverait à survivre sans alliance, alors que M. Kron avait lui-même tenté d'en nouer une quelque temps auparavant ?

Et l'État prend-il selon vous ses responsabilités quand il décide de ne pas exercer son option d'achat sur les titres prêtés par Bouygues et met finalement à mal tout le Meccano construit en 2014 ? N'acquérant pas les parts de Bouygues, l'État n'entre pas dans le capital d'Alstom. L'État n'étant pas au capital d'Alstom, Alstom se désengage des trois joint-ventures créées à l'époque. Il ne reste ainsi aujourd'hui, trois ans plus tard, quasiment plus rien de tout du château de cartes construit à l'époque.

Cette audition se déroulant devant une commission d'enquête, je vous demande, monsieur le ministre, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

(M. Michel Sapin prête serment.)

Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, je réponds très volontiers à la convocation de votre commission d'enquête. Vos questions sont vastes, monsieur le président. Légitimement, elles procèdent d'une réflexion qui embrasse un champ large. Il me faut cependant essayer d'éviter de faire des réponses trop longues. Je me permettrai de commencer par la fin, par les questions les plus précises.

J'ai été ministre de l'économie et des finances à partir du mois d'août 2016. J'ai donc, avec Christophe Sirugue, exercé la plénitude des fonctions d'un ministre de l'économie entre le mois d'août 2016 et le mois de mai 2017, période au cours de laquelle des décisions ont dû être prises et des négociations ont pu être menées sur les questions de cette nature : les alliances capitalistiques, etc. C'est principalement STX qui nous a préoccupés et cela a abouti. Vous n'avez pas posé de questions à ce propos mais je suis prêt à répondre si vous le souhaitez, j'ai tous les documents que vous souhaitez.

Un accord a été conclu quelques jours avant l'élection présidentielle, aux termes duquel l'accord définitif devait être soumis au gouvernement suivant – cela paraissait tout à fait légitime si l'on voulait respecter le rythme démocratique. L'accord définitif est-il aussi protecteur des intérêts stratégiques et des entreprises que le premier accord ? Mon sentiment est qu'il présente de ce point de vue au moins la même qualité. Cependant, comme vous avez accès à tous les documents, vous pouvez vous-même comparer non pas seulement le niveau de participation capitalistique mais les accords entre actionnaires – très important dans ces alliances entre entreprises. Souvent secrets, ils sont beaucoup plus décisifs que le niveau de participation. Un actionnaire peut être majoritaire tout en ayant renoncé à une partie de ses prérogatives, tandis qu'un actionnaire dont les titres ne représentent que le tiers du capital peut avoir obtenu un droit de veto sur des décisions stratégiques – emploi, transferts de technologie, transferts d'activité. Je n'ai pas les documents finaux de l'accord avec Fincantieri – je n'ai pas de raison de les avoir – mais, pour votre part, vous pouvez en obtenir communication et comparer les deux accords. Je pense que nous n'avons pas à rougir et, au bout du compte, la décision qui a été prise de travailler avec Fincantieri me semble la bonne. Et une alliance élargie à d'autres aspects de la construction navale, en particulier dans le domaine militaire, me paraît être la bonne solution.

Revenons à Alstom. Je m'en suis préoccupé lorsque j'étais ministre du travail. Il s'agissait de voir quelles pouvaient être les conséquences en termes d'emploi et de qualité du dialogue social au sein de l'entreprise. Comme je n'étais que ministre des finances entre les mois d'avril 2014 et d'août 2016, c'est évidemment Arnaud Montebourg, dans un premier temps, et Emmanuel Macron, dans un deuxième temps, qui avaient la pleine la responsabilité des décisions de caractère industriel et, tout particulièrement, des négociations sur ces sujets. Cela ne m'a pas empêché d'avoir une opinion et de réfléchir au sujet.

Vous m'avez posé des questions très précises pour savoir s'il y avait eu tel ou tel document. Objectivement, je n'ai pas eu connaissance de ces documents. Je ne sais pas s'ils ont existé ou non. Que des études, en 2012, aient été demandées par les uns ou les autres à l'APE, que dirigeait alors David Azéma, ne paraît pas anormal. Que le ministre de l'économie n'en ait pas été informé, cela me paraît un peu étrange. Cela me paraît même étrange de la part de celui qui avait la direction de l'APE et qui était sous l'autorité du ministre en question, mais bon… Cela me paraît étrange, voilà.

Je termine sur les questions les plus précises mais je rebondirai sur les modalités de l'élaboration et de la prise des décisions à l'intérieur de l'appareil de l'État – un vrai sujet, ici comme ailleurs.

Le rapprochement entre Alstom et Siemens était une possibilité examinée depuis longtemps, y compris – vous le savez bien – au moment du rapprochement avec General Electric puisque l'autre branche de l'alternative était précisément Siemens, certes dans la partie énergétique, mais il y avait quand même déjà, à l'époque, une réflexion sur leur complémentarité ou leur concurrence, sur ce que cela pouvait apporter en termes d'efficacité à la branche transports.

Les choses vont vite. Vous avez dit, monsieur le président, qu'en l'espace de trois ans, tout le dispositif avait été détricoté : c'est parfaitement exact. En trois ans, il est vrai que les rapports de force internationaux dans un domaine peuvent évoluer. En particulier, la montée en puissance des partenaires et concurrents, pas tant japonais que chinois, est devenue une réalité beaucoup plus pressante. Ils ne sont pas apparus sur le marché en trois ans, mais pendant très longtemps, peut-être trop longtemps – je m'adresse aux uns et aux autres –, on a considéré que les Chinois n'étaient bons que parce qu'ils étaient moins chers. Tout d'un coup, on s'est aperçu que les Chinois pouvaient être bons parce qu'ils étaient meilleurs, y compris technologiquement. Il ne s'agit plus simplement, pour les entreprises, de faire des calculs sur le coût des facteurs de production, mais d'être capable d'affronter une concurrence internationale. Que l'on veuille donc, dans ce secteur où la France a toujours été très bonne et reste excellente, construire un champion européen, donc mondial, pour pouvoir affronter des concurrents eux-mêmes mondiaux, cela ne me gêne absolument pas ; c'est dans la logique des choses, et c'est une bonne manière de faire. Je n'ai donc pas été choqué, je le dis ici très clairement, par le rapprochement entre Alstom et Siemens au moment où il est intervenu et dans les conditions dans lesquelles il s'est produit.

Quant à la participation de l'État dans Alstom, grâce aux 20 % du capital détenus et prêtés par Bouygues, je pense que sa nécessité, en 2014, était avérée, et qu'elle a eu des effets bénéfiques. La question se posait tout à fait différemment – peut-être les interlocuteurs les plus techniques vous l'ont dit – dès lors qu'on était dans le cadre de rapprochement avec Siemens. Je ne suis donc pas non plus choqué par le fait que l'État n'ait pas exercé ses options : c'était une condition posée par les acteurs, en particulier Siemens, pour que le rapprochement aille à son terme.

L'État aurait pu, prétend-on compte tenu de l'évolution du cours, réaliser un gain. Je vous le dis très clairement : je considère comme légitime que l'État soit acteur des Meccano industriels ; je crois, pour l'efficacité de la politique industrielle – et au-delà même des questions de souveraineté et de sécurité –, que l'État ne doit jamais se priver de cette possibilité d'être présent au capital, mais l'État n'est pas là pour spéculer. Vraiment, toute cette polémique à propos de la possibilité d'un gain de tant de milliards en agissant en bon spéculateur me paraît sans intérêt pour juger de la pertinence de la présence de l'État au capital d'une entreprise. En revanche, si l'on me demande dans quelle mesure rester présent aurait permis telle ou telle décision du nouveau groupe, cela me paraît une bonne question. Cela étant, une condition était mise au rapprochement, lequel me paraissait une bonne chose – je le dis tout de suite, même si c'est de l'extérieur –, et je n'ai rien à dire sur ce volet de l'action du gouvernement actuel.

Je réponds maintenant plus largement à vos questions. Il est évidemment plus compliqué de répondre sur les processus. Vous avez dit, monsieur le président, que j'avais un peu d'expérience de l'État, et que j'avais maintenant un peu de distance, au bon sens du terme. Il faut essayer d'en tirer profit, mais, même avec cette distance, c'est un peu compliqué. Faisons la différence entre les entreprises au capital desquelles l'État est présent et les entreprises dont il n'est pas actionnaire.

Dans le premier cas, c'est un actionnaire qui joue son rôle, maintenant par le biais de l'APE, y compris lorsqu'il s'agit de prendre d'autres décisions que des décisions stratégiques ou des décisions de souveraineté : quelle doit être la rémunération du président-directeur général ? que décider dans tel ou tel domaine sans aucun caractère stratégique ? L'État est très présent, il peut même être extrêmement présent. Parfois, les dirigeants de ces entreprises peuvent le trouver presque trop présent ou trop tatillon, il faut donc toujours veiller à un bon équilibre, mais l'État est vraiment présent : présent du point de vue technique, présent par le biais de l'APE, en lien avec la direction du budget, la direction générale du trésor et les ministres concernés. J'emploie le pluriel parce que, du mois d'avril 2012 jusqu'au mois d'août 2016, nous avions un ministre de l'économie de plein exercice et un ministre des finances de plein exercice mais pas de ministre de l'économie et des finances. La situation était donc un peu particulière puisque s'exerçait sur l'APE une double tutelle du ministère de l'économie, pour la stratégie industrielle, et du ministère des finances, pour la stratégie capitalistique. Ministre des finances, j'étais en quelque sorte responsable de la gestion d'un capital dont l'État était lui-même propriétaire et les points de vue peuvent être divergents selon que l'on considère les choses du point de vue de la stratégie industrielle ou du point de vue capitalistique. Peut-être fait-on preuve de plus de prudence lorsque l'on gère les biens de l'État et de plus de dynamisme et de volonté lorsque l'on assume la responsabilité de la stratégie industrielle. Tout cela est tout à fait légitime, et cette contradiction entre ces visions peut permettre de prendre des décisions de qualité.

Lorsque l'État est présent au capital, il est donc extrêmement présent dans la gestion de l'entreprise, en commençant par le niveau technique. L'État figurait déjà au capital de STX, par le biais de l'APE et par le biais de DCNS. Nous étions donc présents à tous les moments et de nombreuses discussions techniques ont précédé les discussions au niveau politique.

Qu'en est-il lorsque se posent, à propos d'entreprises totalement privées, mues par des stratégies d'actionnaires privés, qui ont leur légitimité, des questions liées à l'intérêt général ou l'intérêt national ? La plupart du temps, ce sont de grands groupes qui sont concernés. Je n'évoque donc pas la question des investissements étrangers dans le cadre de petites opérations, parfois traitées sans que le ministre en soit informé autrement que sous la forme de statistiques : « Il y a eu tant d'opérations, pour tel montant, nous avons réagi de telle ou telle manière sur tel ou tel aspect, en exerçant les pouvoirs qui sont ceux de la direction générale du trésor, parce qu'il nous a semblé qu'un intérêt fondamental était en jeu. » Le document est signé par la directrice générale du trésor ou par le chef du bureau concerné.

Je parle de dossiers plus stratégiques. Je ne sais si c'est là une spécificité française, mais il existe une tradition de relations directes entre les niveaux les plus élevés de l'exécutif et les très grandes entreprises. Je ne trahis pas là un secret, et je ne considère pas que ce soit anormal, mais il est vrai que, lorsque Bouygues ou Total, par exemple, envisage une certaine évolution de son capital, qui sera forcément sur la place publique et que se poseront forcément et légitimement des questions de stratégie globale et d'intérêt national, les présidents-directeurs généraux ont très naturellement des relations avec le cabinet du Premier ministre, et parfois avec le Premier ministre ou le Président de la République.

Le ministre de l'économie et le ministre des finances sont-ils cependant complètement exclus ? Non. Objectivement, je ne sais pas dans quel ordre les choses se font, mais c'est à peu près concomitant. Disons-le : très souvent, lorsque le Président de République ou le Premier ministre avait ce genre de rendez-vous, il avait, en tout cas de mon temps, la gentillesse de demander une petite note au ministre concerné. Parfois même, il demandait au ministre d'être présent à l'entretien pour permettre une bonne information des uns et des autres. Voilà comment je le perçois.

Vous avez décrit de manière simple, et évidemment conforme à une réalité, le modèle américain. Cependant, n'y a-t-il vraiment jamais aucune relation directe entre un très grand patron américain et le président des États-Unis avant qu'aucune décision ne soit prise dans l'administration ? Je ne suis pas suffisamment connaisseur pour répondre mais je ne ressens pas comme une espèce de « muraille de Chine » parfaitement hermétique entre la plus haute responsabilité de l'exécutif américain et les plus hautes responsabilités dans le monde économique américain.

Vous m'avez interrogé sur les banques d'affaires. Je reviens toujours à cette différence importante pour comprendre le fonctionnement de l'État. L'APE a des banques d'affaires à ses côtés, qui peuvent se retrouver face à d'autres banques d'affaires ou à côté d'elles, qui jouent, elles, le rôle de conseil d'investisseurs privés dans des entreprises où l'État est en situation de décision ou de codécision, indépendamment du niveau de la participation – avec 20 % du capital et des droits de vote double, on a la même capacité de décision que l'actionnaire qui en détient 50 %. L'APE dispose d'un portefeuille de banques d'affaires auxquelles elle peut s'adresser, en évitant, bien entendu, les conflits d'intérêts. Il faut éviter qu'une banque d'affaires se retrouve, d'une manière ou d'une autre, des deux côtés d'un deal. Nous sommes dans le monde des affaires et des conseils financiers, juridiques, stratégiques peuvent être nécessaires aux entreprises concernées.

Que le conseil de défense et de sécurité ait à se prononcer sur certains investissements, voilà qui me paraît légitime. C'était déjà parfois le cas.

Citons seulement l'exemple du secteur nucléaire. Dans le cadre de la restructuration de la filière incluant EDF, Areva et New Areva, il paraît légitime que le secteur militaire ait pu émettre un avis sur les alliances tout aussi légitimement envisagées, sous la formation de participations au capital, avec des investisseurs étrangers, chinois ou japonais. Il s'agissait notamment de l'accès des actionnaires à un certain nombre de données et d'activités.

Le débat sur le rattachement de l'intelligence économique à Bercy ou à Matignon est un vieux débat. Dès qu'une action est très importante, il semble qu'elle doive être rattachée à Matignon, du fait de sa dimension interministérielle. Il est même parfois question de rattacher la direction du budget elle-même aux services du Premier ministre… Mais le Premier ministre ne saurait s'occuper de tout. Aussi ne suis-je pas étonné que, pour des raisons d'efficacité, l'intelligence économique ait été rapatriée dans le ministère concerné, à Bercy ; cela n'empêche d'ailleurs en rien le Premier ministre de trancher par des arbitrages. Je trouve ce nouveau rattachement plutôt bon, pourvu que la transparence sur les sujets les plus importants soit assurée vis-à-vis du Premier ministre et du président de la République.

J'en termine par la lutte contre la corruption. Beaucoup des dispositions économiques et financières de la loi Sapin II concernent le champ de votre commission d'enquête. Trois d'entre elles sont très visibles. La première est celle qui concerne la lutte contre la corruption au niveau international et transnational. Pour les situations de corruption sur le territoire français, c'est la loi Sapin I qui contient les dispositions correspondantes.

Cela est très important, y compris du point de vue de la défense de la souveraineté française, comme, d'une certaine façon, de la défense des intérêts de notre économie et de nos entreprises. Car il ne s'agit certes pas de défendre un comportement répréhensible de leur part, mais de s'assurer du moins que les modalités d'application de la peine qu'il est nécessaire de prononcer contre ce comportement répréhensible ne portent pas atteinte à nos intérêts économiques.

La deuxième disposition de la loi Sapin II qui peut vous intéresser est celle qui concerne les lanceurs d'alerte, pour qui le texte a créé un statut unifié. Il est souvent fait référence à eux en matière de fraude ou d'évitement fiscal, c'est-à-dire la situation consistant à se soustraire de manière anormale à ses obligations fiscales, mais par des moyens légaux. Le domaine sanitaire est parfois concerné lui aussi. Mais les lanceurs d'alerte peuvent également agir dans le domaine des intérêts stratégiques de notre pays. Précisons cependant que tout le monde ne saurait bénéficier de ce statut et que les motifs invoqués doivent être des motifs d'intérêt général, non de règlement de comptes personnel. L'intérêt général doit être mis en cause par le silence, volontaire ou involontaire, d'une entreprise.

La troisième disposition concerne la transparence imposée à la représentation d'intérêt, couramment appelée lobbying. Vous m'interrogiez sur la manière dont les entreprises prennent contact avec les administrations. Souvent, leurs premiers pas, ou leur accompagnement, sont pris en charge par des lobbyistes ; les entreprises peuvent aussi avoir, en leur sein, des services capables de faire valoir des arguments auprès d'autorités publiques.

C'est pourquoi je trouve bon que le statut de transparence, qui existait déjà pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat, ait été étendu à tout l'appareil de l'État. Les difficultés d'adaptation à cette transparence viennent plutôt de cet appareil d'État, qui ne s'est guère enthousiasmé en leur faveur, tandis que les lobbyistes l'ont jugé préférable au non-dit qui entourait leurs activités, en raison de la forme de reconnaissance professionnelle que ce statut apporte.

J'en viens à la lutte contre la corruption transnationale. Le premier motif qui nous animait était un motif de moralité pure : il y a des situations parfaitement anormales où l'arsenal juridique très réduit dont disposait la France ne permettait pas de poursuites dans de bonnes conditions et, partant, de condamnations. Force est de constater que, bien qu'existât une incrimination de corruption transnationale d'agent public à l'étranger, introduite dans notre droit, si ma mémoire est bonne, en 2004, aucune condamnation définitive n'avait été prononcée sous ce chef contre une personne morale par une juridiction française. Pourtant, au même moment, et parfois pour les mêmes entreprises, des condamnations très sévères tombaient à l'étranger, souvent aux États-Unis.

Nous étions donc désarmés, et montrés du doigt comme tels, par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), qui nous classait très mal du point de vue de la législation, ou encore par des organisations non gouvernementales (ONG) sérieuses, telles que Transparency International. Voilà qui était préjudiciable, y compris pour nos propres entreprises. Les plus grandes d'entre elles l'avaient compris et nous engageaient à défendre leur image en adoptant une législation adéquate. La France ne pouvait en effet avoir la réputation de ne pas réagir face à des problèmes de cette nature.

La deuxième raison qui nous animait tenait à la souveraineté. Le point fut beaucoup débattu à l'Assemblée nationale au cours de l'examen du projet de loi. Qu'une autre justice que la nôtre soit celle qui condamne nos propres entreprises pour leurs agissements répréhensibles, cela me choque. Se rendre aux États-Unis, comme je l'ai fait avant de présenter ce projet de loi et comme vous l'avez fait dans le cadre de cette commission d'enquête, nous prémunit contre ceux qui crient, en ce domaine, à l'« impérialisme américain », pour reprendre une expression qui avait cours lorsque j'étais adolescent.

Car il s'agit d'une vision simpliste. Les procureurs américains que j'ai rencontrés m'ont au contraire encouragé dans ma démarche, dans l'espoir avoué de ne plus avoir à diligenter eux-mêmes les poursuites.

Prenons, à ce propos, l'exemple de Total. La justice américaine a fini par nommer elle-même, au sein de l'entreprise, un agent en charge de la vérification de la conformité, ou compliance officer. Ce contrôle des autorités américaines, à l'exclusion des autorités françaises, présente un aspect choquant. À l'inverse, des entreprises néerlandaises poursuivies pour les mêmes chefs d'accusation avaient pu tirer argument de l'existence d'un dispositif performant aux Pays-Bas pour que ce soit la justice de leur pays qui prenne les décisions qui s'imposaient. Soit dit en passant, le produit des amendes était ainsi tombé dans les caisses du fisc néerlandais…

Il ne faut certes pas être naïf, car les États-Unis ont parfois une démarche intéressée, y compris dans le fonctionnement de leur justice. Mais, dans la plupart des cas, ils attendent seulement une bonne coopération.

J'en viens à la mise en oeuvre de la législation. Deux étapes sont à distinguer. D'abord, la loi impose aux entreprises françaises des obligations, notamment celle d'établir un plan de prévention de la corruption ; l'Agence française anticorruption (AFA) vérifie ces plans et leur mise en oeuvre. Ensuite – c'est ce qui est nouveau – l'AFA sanctionne les entreprises dès lors que les mesures prises sont insuffisantes. En pratique, elle est désormais entrée dans le dur du sujet et les entreprises le savent : pour avoir déjà animé des séminaires sur le sujet, je m'en rends compte.

S'agissant des poursuites pénales, l'incrimination légale pour les engager existait, mais jamais une condamnation n'avait été prononcée. Semblable à la transaction pénale, quoiqu'un peu plus complexe, la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) s'est révélée un bon outil pour punir, dans des conditions qui préservent toutefois les intérêts fondamentaux des entreprises – je ne parle pas de la responsabilité individuelle des personnes.

Comment l'application de la CJIP est-elle devenue réalité ? Il a fallu pour cela seulement un ajout accessoire, à savoir l'élargissement de son champ, par voie d'amendement, au blanchiment de la fraude fiscale. Elle s'est alors appliquée à des blanchisseurs avérés et habituels implantés de l'autre côté des montagnes…

En matière de corruption, le procureur de Nanterre vient d'en homologuer une. La procédure est publique. C'est une première pour ce chef d'accusation. Dans l'affaire concernée, EDF est la victime : ses fournisseurs coupables d'agissements contraires à la loi ont accepté la CJIP. Il ne s'agit encore que de petits chiffres et de petites affaires, mais c'est un précédent. Le parquet national financier souhaite un recours plus fréquent à cet instrument.

On voit en tout cas que nous avons des armes à notre disposition, et qu'elles sont efficaces. Cela vaut pour ce qui concerne Airbus : les autorités britanniques, allemandes et françaises agissent de concert et une seule décision sera prise, puisque cette société a des activités dans les trois pays et doit y répondre devant la justice. Les mécanismes transactionnels sont également de même nature d'un pays à l'autre. Les États-Unis l'ont vu, eux qui s'y intéressent pour des raisons stratégiques…

Votre propos montre, s'il en était besoin, que la longévité aux affaires nourrit l'expérience et une bonne appréciation des sujets – je le dis à l'adresse des partisans d'une limitation du nombre de mandats électifs successifs…

La transparence des représentants d'intérêt est une question qui n'est pas dépourvue de lien avec le contrôle par l'État des investissements étrangers. Au fond, qui intervient comme représentant d'intérêt ? J'ai été un participant relativement assidu aux débats relatifs à la loi Sapin II ; nous avons notamment passé une demi-journée à nous demander si les évêques ou les associations d'élus pouvaient être considérés comme des lobbyistes. Comme législateurs, nous avons en définitive préféré exclure expressément les catégories nous semblant ne pas devoir entrer dans le champ de la définition de ce qu'est un représentant d'intérêt.

J'ai été surpris à la lecture d'un décret d'application de la loi Sapin II, signé le 9 mai 2017, qui traite de cette question. Ses articles 2 et 3 font référence à l'article 24 de la loi, article renvoyant à un décret, tandis que son article premier, plus surprenant, au prétexte de définir la notion d'« entrée en relations », fait en réalité sortir du jeu économique d'influence les acteurs effectuant moins de dix « entrées en relations » par an, ou ne se consacrant qu'à mi-temps à la représentation d'intérêt. Or, comme un professeur de droit me le faisait observer l'autre jour, un banquier d'affaires sait fort bien se contenter de deux entrées en relations par an…

Selon mon analyse de cet article premier, et selon celle des services de l'Assemblée nationale, l'interprétation proposée par le décret se révèle ainsi, à certains égards, contra legem.

Tous les textes de loi demandent des décrets d'application, lesquels ont parfois un impact plus important que la loi elle-même. Cela est si vrai qu'a contrario, l'absence de décrets d'application laisse la loi sans application aucune. C'est pourquoi j'ai porté une attention maximale aux décrets de la loi Sapin II. Je voulais en effet faire paraître tous les textes d'application avant de quitter mes fonctions, tout simplement parce que je sais comment fonctionne la machine de l'État : une priorité chasse l'autre, d'autres sujets apparaissent et beaucoup de retard peut être pris. Or, un retard, en ces matières, aurait été préjudiciable.

Le décret du 9 mai 2017 fut pris le dernier jour où je pouvais encore valablement le signer. S'il fut ainsi le dernier que j'aie signé, vous imaginez aisément qu'il fut aussi l'un des plus débattus au sein de l'État. Pour qu'il soit édicté, le président de la République a dû rendre un arbitrage. Sa teneur aurait pu être bien pire…

D'un point de vue juridique, les dispositions en cause furent en effet très disputées. Le Conseil constitutionnel en avait été saisi, au motif qu'à trop réglementer une profession, on finit par porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. Je crois, monsieur le président, que cette question avait précisément été soulevée à l'occasion d'un recours de votre groupe politique contre cette loi.

Nous nourrissions des inquiétudes quant à la décision du Conseil constitutionnel. En définitive, il a validé ces dispositions législatives, en les assortissant toutefois d'une interprétation restrictive, à savoir que les conditions concrètes de mise en oeuvre n'attentent pas à la liberté du commerce et de l'industrie.

Tel est le contexte général dans lequel fut rédigé le décret du 9 mai 2017. Un tel décret n'aurait pu exonérer des catégories entières de possibles représentants d'intérêt, car seule la loi pouvait le faire. Ce débat législatif devrait d'ailleurs continuer sur ce sujet, dans le cadre du prochain projet de loi relatif à un plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE). Des débats sont notamment en cours, non au sujet des évêques, mais de l'exonération d'associations en lien avec l'Église. Pour ma part, je crains qu'on ouvre à cette occasion une brèche où beaucoup d'autres voudront s'engouffrer, chacun arguant qu'il n'est pas un marchand de soupe.

C'est pourquoi je sollicite tout particulièrement votre attention quant au risque d'un détricotage du texte. Le décret avait donc pour fin, non d'exonérer des catégories, mais de préciser les conditions d'application : une déclaration d'intérêts générale tous les deux ans suffit-elle, ou bien en faut-il une à chaque fois qu'une rencontre a lieu, en précisant le lieu, le sujet abordé, les participants et le type d'amendement proposé ? Il y avait ici un équilibre à trouver entre deux extrêmes. Il me semble que c'est ce que fait l'arrêté paru le 10 mai 2017.

Je partage ensuite la préoccupation de créer davantage d'obligations et j'aurais voulu qu'on soit plus strict. Les ministres se plient cependant aux arbitrages rendus. Du moins le principal a-t-il été fait : un statut transparent de représentant d'intérêt a été adopté et un décret est édicté, qui en permet la mise en oeuvre.

Je reviens à la question de la corruption dans la vie économique. Après le traitement de l'affaire Alstom par le Department of Justice, et ses conséquences sur les choix stratégiques de l'entreprise, certaines interrogations se sont exprimées au sujet de l'extra-territorialité du droit américain.

Nous nous sommes rendus aux États-Unis dans le cadre de la mission. Tous nos interlocuteurs ont été unanimes à saluer la loi Sapin II comme un texte de référence, permettant de hisser la France au plus haut niveau des standards internationaux en matière de lutte contre la corruption et de transparence de la vie économique. C'est une très belle avancée et un beau signal envoyé par la France.

Il est en effet important de protéger l'image de nos grands groupes, qui peuvent ainsi montrer qu'ils acceptent de se plier à des règles de lutte contre la corruption. Car je partage, monsieur le ministre, votre perception de la justice américaine : quand une entreprise s'est adonnée à des actes de corruption, l'appareil judiciaire n'hésite pas à la poursuivre. Ce n'est pas une question de puritanisme ; cela procède d'un souci de protection de l'intégrité des marchés américains. Une entreprise qui opère aux États-Unis doit montrer que la transparence est assurée chez elle et qu'elle ne trempe pas dans la corruption, y compris sur ses marchés étrangers.

À vous qui avez une longue expérience de l'État, je souhaiterais poser quatre questions.

Premièrement, considérez-vous qu'il y ait des « trous dans la raquette » ? Nourrissez-vous des regrets que la loi Sapin II ne soit pas allée plus loin sur le terrain de la lutte contre la corruption, de l'extraterritorialité du droit et de la réciprocité avec nos partenaires, ou bien considérez-vous que nous soyons au maximum ? Envisagez-vous des ajustements à moyen ou long terme ?

Deuxièmement : souvent évoquée, la loi du 26 juillet 1968 dite de blocage fait-elle encore sens ? Les entreprises ne l'utilisent-elles pas pour éviter de coopérer avec la justice étrangère, alors qu'elle est très peu invoquée en France ? Cette loi n'est-elle pas à retravailler, voire à abroger ?

Troisièmement, y a-t-il une réelle volonté politique de mise en oeuvre de la loi, y compris pour les cadres des grandes entreprises ? Ne critique-t-on pas l'extraterritorialité du droit aux États-Unis et le puritanisme américain pour masquer la faible volonté politique de s'attaquer à la question en France ?

Quatrièmement, la question des moyens alloués n'est-elle pas à envisager, lorsqu'on s'intéresse à la mise en oeuvre de la loi ? N'observe-t-on pas une asymétrie des moyens entre les juges et enquêteurs français et américains, asymétrie qui justifierait qu'on passât à la vitesse supérieure parce que nous n'aurions pas la même capacité de poursuivre que nos partenaires commerciaux ?

Je crois que la volonté politique de s'attaquer à la corruption dans la vie économique est aujourd'hui partagée. J'ai ainsi constaté, lors des débats sur la loi Sapin II, qu'il existait un parfait consensus non seulement sur son objectif – personne n'est favorable à la corruption – mais aussi sur la volonté d'y consacrer des moyens efficaces, même si l'on peut toujours surenchérir sur tel ou tel point. En ce qui concerne les chefs d'entreprise et les conseils d'administration, cet impératif est désormais très bien intégré. Des décisions sont même prises en matière d'organisation ou de gouvernance qui font de la compliance un sujet stratégique fondamental parce qu'il y va de la défense des intérêts de l'entreprise et de son image et parce qu'il n'est pas interdit à des chefs d'entreprise ou aux représentants des actionnaires d'être sensibles à l'égalité et à la morale.

Ensuite, la question qui peut se poser est celle de l'application de ces principes au niveau opérationnel. On connaît le raisonnement : il faut bien conquérir des marchés face à des concurrents qui ne sont pas des enfants de choeur… Il est donc nécessaire que la volonté centrale, de l'État et des entreprises, passe outre ces réticences, au demeurant compréhensibles de la part de personnes qui sont payées en fonction du nombre de marchés obtenus. Mieux les plans de lutte contre la corruption seront conçus par les entreprises, plus les personnels seront formés, plus ils subiront une pression morale et non plus exclusivement commerciale de leur hiérarchie, et plus les acteurs locaux comprendront que la situation a évolué. En outre, cette démarche progresse globalement au niveau international, même chez ceux qui sont le plus souvent soupçonnés d'agir ainsi. Je crois donc que nous sommes engagés dans une spirale positive.

Existe-t-il des trous dans la raquette ? Vous savez, puisque vous avez eu la gentillesse de citer la loi Sapin, que j'ai une expérience de vingt-cinq ans dans ces domaines. Je suis de ceux qui considèrent qu'il n'existe pas de monuments législatifs parfaits et immuables. Sur certains points, des améliorations seront donc peut-être nécessaires mais, puisque cette législation a été adoptée, commençons par l'appliquer et appliquons-la suffisamment longtemps pour pouvoir en juger. Surtout, ne succombons pas à un mal, hélas ! fréquent, quelle que soit la majorité, qui consiste à revenir sur ce qui a été fait en adoptant une nouvelle disposition avant même que la précédente ait pu être appliquée. Les entreprises se sont saisies de ce sujet à bras-le-corps ; elles ont besoin de temps, de même que leurs conseils. Si j'avais un conseil à donner, ce serait donc de privilégier la stabilité et la visibilité dans l'application. Dans quelques années, bien entendu, il faudra faire le point et, s'il est besoin d'aller plus loin dans certains domaines, libre au législateur de le faire. Vous avez souligné – et cela m'a fait plaisir non seulement pour moi, mais aussi pour mon pays – la perception positive que l'on a à l'étranger de la loi Sapin II. Jouons donc sur le fait que la France a adopté les bons standards et que ses entreprises ont compris l'enjeu : leur développement en bénéficiera.

Sur la loi de blocage, je n'ai pas d'opinion très arrêtée. Elle était, je crois, légitime, elle a pu être utile, mais j'ai le sentiment qu'elle est perfectible. J'évoquais à l'instant la nécessaire stabilité de la législation. En l'espèce, nous avons le recul suffisant pour envisager de la perfectionner. Le contexte a changé : les marchés ont évolué avec l'ouverture des économies et la mondialisation. Je n'ai aucun conseil à donner, mais il ne me paraît pas illégitime de s'intéresser à une éventuelle évolution de la loi de blocage.

Enfin, s'agissant des moyens, votre question est forcément pertinente. Les magistrats concernés, en particulier le parquet national financier – Mme Houlette et ses troupes –, ont beaucoup de travail et réclament, à juste titre, des moyens supplémentaires. Dans le cadre de la loi Sapin II, cette question ne concernait que l'AFA. Puisque j'avais l'avantage d'être également ministre des finances, j'ai donc veillé à ce que les moyens alloués, dans le budget pour 2017, à cette agence dotée de compétences très larges soient à la hauteur des besoins. Peut-être faudra-t-il, à terme, que ses compétences évoluent. Je pense en particulier à la dimension internationale, qui est absolument décisive : l'AFA doit établir des liens de confiance avec ses interlocuteurs étrangers. Mais il me semble qu'elle dispose actuellement de moyens suffisants. Quant à la justice française, l'évolution de ses moyens est certainement nécessaire. Mais, lorsque j'étais ministre de la justice, en 1991, c'était déjà le cas.

Il ressort de nos nombreuses auditions qu'il nous faut trouver un équilibre entre ouverture du marché et préservation de nos entreprises stratégiques. Encore faut-il définir la notion d'entreprise stratégique. Je souhaiterais évoquer, à cet égard, l'hydroélectricité, qui représente une part importante de l'activité de General Electric-Alstom, puisque cette entreprise produit des turbines. Cette filière d'excellence française, portée par des opérateurs historiques à forts capitaux publics, est, à mon sens, un enjeu majeur pour la réussite de la transition énergétique ainsi que pour la gestion des usages de l'eau et de la ressource en eau ; elle représente donc un intérêt stratégique. Or, on nous oppose le droit européen et l'ouverture à la concurrence. La loi sur la transition énergétique a créé des outils susceptibles d'offrir des solutions alternatives dans le cadre de cette ouverture à la concurrence, mais on nous oppose également le droit français, notamment la première loi Sapin. Pensez-vous que celle-ci constitue un obstacle insurmontable ?

Vous avez évoqué l'Agence des participations de l'État (APE) et son rôle dans la politique industrielle. Lorsque vous étiez ministre des finances, l'État a vendu et acheté des participations – dans le second cas, parce qu'il a dû jouer le rôle de pompier de service et venir au secours d'entreprises en difficulté. Estimez-vous que cette agence joue pleinement son rôle et qu'elle en a les moyens ? Que pensez-vous du projet de consacrer une partie du produit de la vente des participations de l'État au financement de la politique industrielle d'innovation ? Cet outil peut-il nous permettre de faire éclore de nouvelles entreprises stratégiques ?

Tout d'abord, la loi de blocage est très peu appliquée, elle semble plutôt inopérante et n'a pas d'équivalent aux États-Unis. Dès lors, vous paraît-il pertinent de la maintenir ?

Ensuite, nous partageons l'idée selon laquelle il faut encourager les entreprises à se montrer plus vertueuses et à se placer éventuellement sous la protection de la juridiction française. Pensez-vous qu'un dispositif d'immunité analogue à celui dont ont bénéficié les exilés fiscaux pourrait inciter des patrons d'entreprise à témoigner, sachant qu'ils ne seraient pas inquiétés à titre personnel ?

S'agissant du secteur hydroélectrique – dont vous êtes bien placée, madame Battistel, pour connaître les enjeux –, les règles de transparence et de concurrence doivent évidemment être respectées. Leur application empêche-t-elle pour autant nos grandes entreprises nationales – je pense notamment à EDF –, d'être présentes dans ce secteur ? Je ne crois pas. La question est principalement européenne. Nous sommes là, me semble-t-il, à la croisée des chemins. Disons, pour simplifier, que la politique de la concurrence européenne avait pour principale préoccupation de favoriser la concurrence dans chaque pays. Ainsi la Commission européenne s'inquiétait de savoir si tel ou tel regroupement risquait de nuire à la concurrence au sein du marché concerné de chaque pays. Or, actuellement, le problème est de savoir si la concurrence internationale permet à des champions nationaux ou européens de se battre, y compris sur le marché national ou européen. Qu'il s'agisse de secteurs qui relevaient jadis du service public ou d'autres secteurs, il faut absolument que la Commission et les gouvernements – dont elle est, en définitive, l'émanation de la volonté – évoluent sur ce point. Nous avons en effet besoin de pouvoir nous battre, sur le territoire européen comme à l'extérieur, à l'aide de grandes entreprises, notamment dans le secteur de l'énergie, qui soient en mesure d'offrir les services nécessaires aux populations et de conquérir des marchés à l'extérieur. Ma réponse n'est pas catégorique, vous l'aurez noté. Mais, dans le débat actuel, les dispositions de la loi sur la transition énergétique devraient permettre aux entreprises françaises de faire valoir leurs qualités.

L'Agence des participations de l'État, créée il y a un peu plus d'une dizaine d'années, fonctionne plutôt bien. Pour ce que j'en sais, elle s'est professionnalisée : certains de ses collaborateurs connaissent véritablement le monde de l'entreprise. Mais votre question, monsieur Pellois, portait surtout sur l'évolution du portefeuille de l'APE. Cette évolution me paraît tout à fait légitime : les raisons pour lesquelles l'État entre au capital d'une entreprise peuvent ne plus être valables dix ans, cinq ans, voire – on l'a constaté avec Alstom – trois ans plus tard. Il m'est arrivé, du reste, de prendre la décision de diminuer les participations de l'État dans une entreprise – dans Engie notamment, et cette action s'est poursuivie au cours des derniers mois. Que la gestion du capital de l'APE se caractérise par une certaine fluidité ne me gêne pas du tout.

Le Gouvernement souhaite vendre certaines de ses participations au profit d'un fonds consacré à l'innovation. Qui peut être contre un tel fonds ? Bien entendu, il faut en examiner les modalités. S'agit-il, pour l'État, de prendre, par l'intermédiaire de l'APE, des participations dans chacune des entreprises concernées ? S'agit-il d'apporter à ces entreprises un autre type d'aides, telles que des prêts ? Cela relèverait alors d'une tout autre logique, analogue à celle que nous avons privilégiée en créant ce que tout le monde s'accorde à juger comme un très bel outil : la Banque publique d'investissement. De mon point de vue, il ne faut pas multiplier les outils. Si l'État veut augmenter sa participation dans BPI, qui est actuellement de 50 % – l'autre moitié provenant de la Caisse des dépôts et consignations –, pour renforcer les moyens d'action de la Banque publique et favoriser ainsi l'innovation grâce à des prises de participation ou à des prêts de toutes natures, je n'y verrai que des avantages. Ensuite, les dossiers doivent être examinés au cas par cas, qu'il s'agisse de se désengager ou de s'engager.

Enfin, je comprends que vous m'interrogiez à nouveau sur la loi de blocage, car j'ai répondu, tout à l'heure, de manière un peu évasive. Mais je ne me sens pas en mesure de vous donner un avis suffisamment précis sur cette question. Mon sentiment est que nous avons besoin d'un outil juridique de cette nature. La loi de 1968 est-elle adaptée aux conditions actuelles ? Je n'ai pas de raison de vous dire qu'elle est intouchable. Vous avez relevé vous-même qu'elle était peu utilisée et qu'elle n'avait pas d'équivalent dans d'autres pays. Une évolution me semble donc nécessaire, mais la légitimité d'une telle loi n'est pas contestable. Au reste, ce n'est pas parce qu'elle est peu utilisée qu'elle est inutile. On pourrait même suivre le raisonnement inverse : peut-être n'est-elle pas utilisée parce qu'elle représente une menace suffisamment dissuasive, auquel cas elle serait un très bon outil. Mais n'ayant pas eu à appliquer cette loi, je n'en connais pas tous les tenants et les aboutissants.

Vous avez en tout cas le mérite d'en avoir confié l'application à l'AFA. Elle a ainsi une petite chance d'être plus effective à l'avenir qu'elle ne l'a été dans le passé.

Je me permets de vous rappeler ma seconde question : que pensez-vous de la création d'un éventuel système d'immunité destiné aux chefs d'entreprise ?

Vous ne m'en voudrez pas de vous répondre ainsi, mais je crois que c'est une mauvaise idée. La corruption et la fraude fiscale, ou l'exil fiscal, ne sont absolument pas de même nature. Dans le second cas, il s'agit, pour une personne, d'éviter le paiement de l'impôt ; cette personne doit être poursuivie et condamnée – du reste, le mot « repenti » me paraît, en l'espèce, impropre. Les procédures que nous avons utilisées et qui ont été remplacées depuis par un autre outil beaucoup plus efficace – l'échange automatique d'informations – ne relevaient pas d'une loi particulière. Il s'agissait d'appliquer la loi et toute la loi à des personnes présumées de bonne foi dès lors qu'elles se signalaient aux services compétents. La loi prévoit des pénalités de 40 % en cas de bonne foi et de 80 %, voire davantage, en cas de mauvaise foi. Nous avions donc annoncé que les personnes qui se signaleraient se verraient appliquer le taux de 40 %, sachant qu'elles devaient par ailleurs s'acquitter de la totalité des droits de succession, des droits de mutation, de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l'ISF. Mais nous avions ajouté qu'à compter du 1er janvier 2018 – date à laquelle devait entrer en vigueur, y compris en Suisse, l'échange automatique d'informations –, elles seraient présumées de mauvaise foi et se verraient appliquer, à ce titre, une pénalité de 80 %. Ce dispositif a été suffisamment efficace pour que l'État perçoive, chaque année, plus de 2 milliards de recettes supplémentaires et que la base fiscale s'accroisse, pour l'avenir, de 40 milliards.

Nous vous remercions, monsieur le ministre, pour la qualité et la franchise de vos réponses.

La séance est levée à onze heures cinq.

Membres présents ou excusés

Réunion du jeudi 22 mars 2018 à 9 h 30

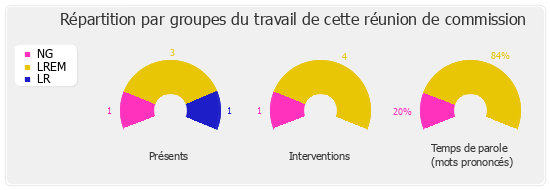

Présents. - Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Guillaume Kasbarian, M. Olivier Marleix, M. Hervé Pellois, Mme Natalia Pouzyreff

Excusé. - Mme Delphine Batho