Commission d'enquête sur l'égal accès aux soins des français sur l'ensemble du territoire et sur l'efficacité des politiques publiques mises en œuvre pour lutter contre la désertification médicale en milieux rural et urbain

Réunion du jeudi 19 avril 2018 à 11h30

Résumé de la réunion

La réunion

Jeudi 19 avril 2018

La séance est ouverte à onze heures quarante.

Présidence de M. Alexandre Freschi, président de la commission d'enquête

————

La commission d'enquête procède à l'audition du Professeur Jean Sibilia, président de la conférence des doyens des facultés de médecine

Mes chers collègues, nous allons procéder à l'audition de la Conférence des doyens des facultés de médecine, représentée par son président, le professeur Jean Sibilia.

Monsieur le professeur, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à notre invitation à cette audition. Je vous informe que nous avons décidé de rendre publiques nos auditions, qui sont ouvertes à la presse et rediffusées en direct sur un canal de télévision interne, puis consultables en vidéo sur le site de l'Assemblée nationale.

Je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur Sibilia, je vous invite donc à lever la main droite et à dire « Je le jure ».

M. Jean Sibilia prête serment.

Je vous remercie pour votre invitation. Je suis très heureux de venir discuter d'un sujet qui nous préoccupe, vous et nous, ensemble, depuis de nombreuses années. Il s'agit du problème de la démographie médicale et de la gestion des zones défavorisées que l'on appelle « déserts médicaux » – mais je pense que cette notion s'est étendue à d'autres secteurs.

Je préciserai tout d'abord que les formateurs que sont les universitaires et les doyens ne nient pas cette situation. Nous en avons absolument conscience, dans nos territoires. Nous avons aussi conscience que cette notion de désert médical comprend des entités assez différentes. Le désert peut être rural, mais il peut aussi être urbain, dans des zones de non-droit et des zones défavorisées. Un deuxième point important mérite d'être noté : à l'instar d'une équation mathématique, la résolution de la problématique de la démographie médicale est extrêmement compliquée, d'autant que celle-ci ne peut pas être sortie de son contexte général. Je prendrai ou trois exemples pour l'expliquer. En particulier, on ne peut pas dissocier la problématique de l'installation d'un médecin en zone rurale de celle de l'installation d'une école, d'un boulanger, d'un bureau de poste ou encore de la 4G. Un médecin n'ira pas s'installer dans une zone territoriale qui ne bénéficie pas d'éléments d'accompagnement pour lui et sa famille. L'autre élément de contexte est que la profession a beaucoup évolué. Elle s'est féminisée. C'est un souci potentiel en zone défavorisée pour la continuité des soins, notamment les gardes. En effet, nous savons qu'il est difficile pour une femme de sortir après dix-neuf heures dans une zone urbaine difficile ou dans une zone de non-droit. De fait, le problème de la démographie quantitative est doublé d'un problème qualitatif. Je citerai un dernier point, pour être bref. Ces zones dites défavorisées que sont les déserts médicaux ont aussi été modulées et modifiées par l'organisation des soins, notamment une sorte de déficit de la médecine générale, l'engorgement des urgences et d'autres facteurs qui accroissent la difficulté d'organisation des soins. Voilà pour les éléments de contexte général, que vous connaissez tous. Mais je tenais à vous dire que nous avons pleinement conscience de ce contexte. Souvent, l'on taxe les universitaires, en particulier les doyens, d'être dans leur tour d'ivoire et de ne pas voir les choses. C'est faux. Nous avons totalement conscience du contexte.

Nous avons également conscience que l'on vous « challenge » sur ce message politique, que vous êtes en première ligne et que vous devez y répondre. C'est donc à nous de vous apporter des solutions, en précisant quelles sont les bonnes, les moins bonnes et les mauvaises. En effet, certaines solutions sont acceptables, mais d'autres le sont difficilement.

J'ai préparé un texte très complet, qui retrace l'intégralité de la situation actuelle, avec les enjeux de la formation, qui sont à la fois quantitatifs, démographiques et qualitatifs. On ne peut y répondre par la seule augmentation du nombre de médecins, voire de professionnels de santé. Nous devons répondre très clairement par une amélioration qualitative. C'est notre responsabilité, j'en suis conscient. Aujourd'hui, les enjeux sont ceux de la mondialisation, de la marchandisation, de la modification des outils, notamment la télémédecine. Celle-ci ne réglera évidemment pas tout, loin de là. Mais des outils nouveaux existent. Nous devons en tenir compte dans la formation et dans le qualitatif. Ce texte propose vingt engagements très modernes de notre Conférence, partagés avec la Conférence santé. J'ai discuté avec les pharmaciens et les hôpitaux, qui sont évidemment engagés à un niveau différent mais qui partagent cette analyse. Ces vingt engagements nous permettraient d'avancer ensemble. Nous pouvons essayer de voir comment les mettre en oeuvre, car il faut qu'ils soient accompagnés clairement, politiquement. Ce ne sont pas uniquement des engagements techniques.

Je suis prêt à répondre à vos questions.

Merci, monsieur le doyen, pour votre propos liminaire. Sa tonalité n'est pas tout à fait la même que ce que nous avons pu entendre du Conseil national de l'Ordre des médecins. Il est de mon rôle, en tant que rapporteur, d'agir comme un aiguillon. Je vous remercie de le dire avec autant de franchise.

Nous sommes là pour essayer de construire quelque chose. Notre souhait est d'obtenir des réponses à court terme. Nous savons qu'elles sont complexes. Que faire, dans les prochaines semaines, pour permettre une amélioration de la situation dans les deux à trois années à venir et éviter une dégradation ? Je ne vois pas d'actions, dans celles qui ont déjà été mises en place, susceptibles d'améliorer la situation. Que pouvons-nous faire à moyen terme et que pouvons-nous envisager à long terme ?

Ma première question sera très rapide, pour que tous mes collègues puissent intervenir. Elle concerne le numerus clausus. Certains préconisent sa suppression, d'autres son augmentation – même s'il a déjà doublé. Vous savez que nous avons retrouvé le chiffre d'il y a trente ans.

Quid de l'internat des régions, tel que l'on a pu le connaître à une époque ?

Une autre question porte sur l'évolution dans la formation, notamment pour les jeunes étudiants en médecine ou les internes que l'on pourrait envoyer non pas six mois mais un an, voire dix-huit mois dans des centres hospitaliers ou des maisons de santé avec des maîtres de stage.

Il existe aussi un sujet sur lequel vous devez nous aider. C'est d'ailleurs le seul point de votre propos que j'ai relevé comme me posant une difficulté. Vous avez indiqué que les jeunes médecins n'iront pas s'installer là où il n'y a ni boulangerie ni école. Je pense que nous sommes assez loin de la vérité : il existe des villes de 30 000 ou 40 000 habitants avec des boulangeries, une école, voire un excellent lycée, je pense par exemple à Châteaudun, dans lesquelles les médecins ne s'installent pas non plus. C'est vrai à la fois en milieu rural et dans les grandes villes, en particulier Paris.

Je n'ai pas entendu parler, ce matin, de l'attractivité des métiers de la santé. Nous en sommes venus à proposer des aides financières sans que personne ne se pose la question de la revalorisation des consultations. Quel est votre sentiment sur ce point ?

Enfin, concernant la télémédecine, vous avez prononcé le terme « qualitatif ». Ne pensez-vous pas qu'il faudrait une sorte de modélisation de plateformes de télémédecine accréditées, avec des critères d'accréditation semblables à ceux qui existent dans l'industrie ? À l'heure actuelle, une seule profession médicale est accréditée, celle des biologistes. Cela permet à un audit extérieur d'autoriser tel type d'acte, mais pas tel autre lorsque la compétence n'est pas au rendez-vous.

Vous avez posé de nombreuses questions et formulé de nombreuses remarques. Je répondrai d'abord sur le seul point d'achoppement que vous avez retenu, pour préciser que ce n'en est pas un. En effet, nous faisons l'analyse que la ruralité n'est pas la seule désertifiée et que des zones urbaines très importantes le sont également. L'unique réponse ne consiste donc pas à mettre des écoles en ruralité. C'est une réponse pour la ruralité, mais pas pour nos zones urbaines. Nous partageons ce point de vue. Il faut trouver des facteurs d'attractivité différents.

Concernant le numerus clausus, des choses fausses sont avancées et j'entends les rectifier. Ainsi, l'on entend un peu partout qu'il y a suffisamment de médecins en France et que le problème est simplement celui de leur répartition par défaut d'attractivité. C'est faux. Un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a montré que, fin 2014, la France comptait 3,3 médecins pour 1 000 habitants – quand la moyenne de l'OCDE était de 3,5. Mais, plus inquiétant encore, nous sommes à l'avant-avant-avant dernier rang des pays de l'OCDE en matière de croissance de formation des médecins. Cela signifie qu'au cours des quinze dernières années, nous avons formé beaucoup moins que les autres pays. Quoi que l'on dise, il y a bien un véritable problème démographique quantitatif. Nous sommes en décroissance.

Oui, clairement. Le premier point du document que je vous ai transmis le démontre.

Nous avons la capacité et la volonté de former plus. Il faudra que nous réfléchissions aux moyens pédagogiques, mais nous pouvons former plus. Pour prendre mon exemple, je suis doyen d'une grosse faculté à Strasbourg. Très clairement, j'aurais la capacité d'augmenter dans une proportion importante le numerus clausus. Nous pouvons le faire, en accord avec l'université, dans le cadre de négociations et en adaptant les moyens pédagogiques. C'est tout à fait réalisable. Il ne faut pas dire que ce ne l'est pas – mais cela ne peut pas se faire totalement sans moyen.

Je souhaite ici rappeler quelques chiffres. Former un médecin de plus dans le dispositif actuel coûte environ 150 000 euros à la Nation, à moyens constants. Mais il existe aussi un coût à ne rien faire. Cette remarque était un préliminaire pour répondre à votre question sur le numerus clausus. Nous avons un déficit quantitatif marqué, en particulier en termes de progression de la formation.

Par ailleurs, l'on affirme souvent que le problème sera réglé par la formation des paramédicaux. Ce n'est pas vrai. Les pays qui ont augmenté leur nombre de médecins ont également accru leur nombre de paramédicaux. C'est dans le rapport de l'OCDE pour 2017. C'est traçable. Donc cela ne suffira pas non plus. C'est vertueux, parce que la prise en charge de demain se fera dans les territoires, au travers de parcours qui ne pourront être que pluriprofessionnels. Il est inutile, effet, de demander à un médecin de passer à domicile pour prendre le pouls d'un patient ou faire une injection. Le parcours sera pluriprofessionnel. Nous avons besoin de ces métiers de la santé, mais cela ne suffira pas non plus.

Nous voulons supprimer le numerus clausus. J'exprime clairement ma position. Depuis le début, nous, les doyens, sommes favorables à sa suppression. Politiquement, le numerus clausus est illisible. Il est devenu le symbole de l'échec du système jacobin descendant. Pire encore, il est synonyme de « massacre des étudiants » – vous avez sans doute vu, un dimanche soir récent, cette émission de Laurent Delahousse sur France 2. C'est vécu ainsi. Dans la vie, il y a votre vérité et la vérité reçue par les autres. Aujourd'hui, le numerus clausus n'est plus tenable. On ne le veut plus ni politiquement, ni techniquement. Il a été contourné et il ne sert plus à rien.

Les étudiants français formés en Roumanie à Cluj sont 600. C'est pour cela que la problématique des moyens est importante. Aujourd'hui, je suis obligé de faire inscrire dans les facultés, pour les épreuves classantes nationales (ECN), 200 étudiants étrangers de plus que l'an dernier. Ils sont près de 600 étudiants et l'on en annonce 800 l'an prochain. Ce sera intenable.

9 % des nouveaux médecins diplômés chaque année seraient des médecins formés en Roumanie. Voilà où nous en sommes.

Effectivement. Ce nombre est en croissance continuelle et exponentielle. Je citerai un autre indicateur, concernant Cluj. Les étudiants qui vont en Roumanie ne sont plus uniquement ceux en échec, mais aussi des étudiants primants. Cela change tout. Les étudiants y vont directement. Ils vont acheter leur diplôme en Roumanie en direct.

Ils ne vont pas l'acheter, mais ils vont payer leur diplôme.

J'en viens à l'internat en région, ou ECN en région. Notre position va en faveur d'une modification totale de la validation du deuxième cycle, donc de sa finalité. L'ECN doit être divisé en deux. Il est pervers, aujourd'hui, car il mélange l'évaluation pédagogique et un système de distribution. Ce n'est pas possible. C'est pour cela qu'il est mal vécu. Pédagogiquement, les étudiants en deuxième cycle ne s'engagent ni dans un projet professionnel, ni dans une vision d'installation en territoire, pour une raison très simple – et c'est le terrain qui le dit : ils attendent leur classement. Il n'est pas rare d'entendre : « J'attends mon classement et je déciderai après ». Ce que nous voulons, très clairement, c'est un projet professionnel et une sortie différente.

Vous êtes donc favorable à l'internat des régions, avec un choix permettant de passer le concours dans toutes les régions.

Absolument. Par ailleurs, je propose un gradient. Il faut proposer une gradation régionale. Pour la médecine générale, par exemple, le gradient peut être très régionalisé. Les besoins sont territoriaux. À l'inverse, il n'est pas utile de former 200 médecins à la neurochirurgie par navigation 3D dans le cerveau. Il faut un niveau de régulation qui peut être régional, suprarégional, voire national. Dans la majorité des cas, je pense qu'il faut une régionalisation de la régulation.

Quelle est votre position sur les stages d'interne de médecine générale, d'une durée de douze voire de dix-huit mois, auprès de médecins généralistes ayant le « dossard » de formateurs ?

C'est acté. Le train est lancé. Il s'agit également d'un des points que nous défendons. Il faut que nous formions nos étudiants en deuxième cycle à tous les exercices, notamment l'ambulatoire. Lorsqu'ils entrent en médecine, environ huit à neuf étudiants veulent faire de la médecine générale. À la sortie, après un cursus très hospitalier, ils ne sont plus que deux. Cela signifie que la formation formate. C'est logique. Nous voulons donc des stages ambulatoires, et pas seulement pour la médecine générale. Arrêtons de faire de celle-ci une exception. C'est une discipline universitaire comme les autres. Il faut des stages ambulatoires pour toutes les disciplines dites de santé publique. Elles sont nombreuses, nous les avons tracées. C'est une ingénierie complexe, car il faut former les formateurs et les payer. Par définition, il est plus facile de regrouper tout le monde dans un stage hospitalier. Envoyer les étudiants en région est vertueux, mais il faut l'organiser. Cette ingénierie de la formation n'est pas simple, mais elle est en place.

Si le numerus clausus était supprimé, faudrait-il prévoir une régulation à un autre moment dans le cadre de la formation, ou laisser une libéralisation totale du nombre de médecins en France ?

Si l'on supprime le numerus clausus, certains doyens pourraient être tentés pour des raisons diverses de baisser le nombre. Comment peut-on les responsabiliser sur leur action territoriale ?

Nous ne sommes pas favorables à une libéralisation totale. À mon avis, nous avons besoin d'un curseur de régulation – dans les deux sens. Dans les années 1970, nous avons connu une pléthore de médecins généralistes. Mon père était de ceux-là, dans un village de 1 000 habitants. Il a été seul durant quinze ans, puis le village en a compté quatre. Cela a été une guerre quotidienne. Ou alors, il faut changer la tarification à l'acte et trouver un autre système que celui de la compétition à l'acte dans un territoire. L'exemple des personnes opérées du dos est très parlant. La première corrélation avec le nombre de patients opérés du dos n'est pas l'indication, mais le nombre de chirurgiens du dos sur le territoire. Attention à une démographie dérégulée, qui crée des effets pervers que l'on paie dix à quinze ans après. À cet égard, je ne suis pas favorable à une dérégulation totale.

Qui plus est, il faut un chiffre plancher. Celui-ci doit être adapté aux besoins du territoire et aux capacités pédagogiques. Il faut toujours les deux. N'oubliez pas que les médecins et les soignants ne sont pas les seuls à souffrir. L'administration souffre aussi. Il est de mon devoir de vous dire que l'administration universitaire a doublé le numerus clausus à moyens constants en dix ans, qu'on lui assène le service sanitaire, et qu'on lui demande de réformer le troisième cycle. Le tout à moyens constants ! Certes, il existe une marge de manoeuvre avec l'arrivée du numérique qui remplace le papier. Une adaptation des moyens pédagogiques et humains est nécessaire, sur le terrain.

Je suis donc favorable à un chiffre plancher, et une augmentation par région laissée à la liberté de la subdivision universitaire, en dialogue avec les agences régionales de santé (ARS) et les universités – je l'ai écrit. Cela me paraît normal. Il faut que les collectivités se saisissent aussi du sujet. Elles sont très souvent absentes. Pas partout, certes. Elles sont très présentes dans certaines zones, mais dans d'autres elles sont absentes. Il faut que les politiques locaux prennent leurs responsabilités.

Responsabiliser les doyens est le rôle du président – donc le mien. D'où le texte que nous avons écrit, avec des mots d'ordre qui sont des engagements solennels. Si des engagements sont pris, ils sont signés par les doyens. Ce sont des engagements à faire le travail. Mais cela ne suffit pas. Nous devons aussi donner l'assurance aux doyens qu'ils auront les moyens de faire ce travail.

D'où une réforme indispensable du CHU. Je passe ce message : il faut que le CHU de demain soit universitaire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je passe ce message politique très important. Récemment, le Président de la République a annoncé des modifications importantes pour l'hôpital. Nous attendons que celui-ci soit « universitarisé », avec un statut spécifique qui permette de donner à l'université, au sein du dispositif que l'on appelle le CHU, une force de frappe en matière de formation. Tout est lié. Il faut que nous ayons un appui politique. Il faut changer le CHU, qui ne peut pas rester, au même titre qu'un établissement de santé, avec des petites missions de formation et de recherche. Il faut changer de calibre pour la formation et la recherche – c'est un autre débat.

Je voudrais partager avec vous ce que j'entends souvent sur le terrain lorsque je rencontre mes concitoyens. Ceux-ci ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas de médecin. Ils observent que ces professionnels sont formés, que cette formation coûte 145 000 euros à la Nation, et qu'on ne les retrouve pas sur le territoire. Sans compter qu'un médecin qui exerce en libéral gagne, en moyenne, 11 000 euros nets par mois. C'est quand même une belle somme, quand on voit que parfois, nos concitoyens gagnent 1 200 euros, voire moins. Face à cette incompréhension, que pouvons-nous leur répondre ?

Je considère que cette réponse est la plus compliquée qui soit à donner. De temps en temps, quand on préside une assemblée, l'on a son point de vue personnel, qui est un engagement presque moral vis-à-vis de la Nation qui vous a formé, et puis il y a la réalité pragmatique de terrain. Je vais vous faire deux réponses, mais la bonne sera la seconde. La première est la suivante. Au titre de mon engagement personnel, j'aurais rendu à la Nation par un service civique en zone défavorisée. Je jure que c'est ma conviction profonde. Je l'aurais fait, au même titre que j'ai fait mon service national à l'époque. Cela me paraît normal. L'État nous aide, tout en nous donnant le droit au remords. Je rappelle que, parfois, il paye deux cursus à un étudiant qui se trompe. C'est quand même un avantage notable, dans un pays où la formation est excellente, à un prix qui est celui que vous connaissez. La République est là pour soutenir ses étudiants quel que soit leur niveau social. Je crois que l'université reste un ascenseur social. Selon les écoles, nous comptons entre 10 % et 20 % de boursiers. Cela montre que tous les étudiants en médecine ne sont pas des enfants de nantis. Je pense qu'une frange d'étudiants serait en phase avec mes propos, et capable de rendre à la Nation, par réciprocité. Mais ce message est difficile à faire passer aujourd'hui, avec un métier en telle métamorphose, tellement difficile et avec une telle souffrance au travail. L'engagement personnel que nous demandons, pour des raisons sociétales et d'évolution personnelle, est vécu plus difficilement encore lorsqu'il est imposé aux médecins et à leurs familles, car cela revient à proposer un projet familial délocalisé, peut-être en conflit avec un projet professionnel maturé par ailleurs. Un médecin qui s'est formé durant son deuxième cycle, en vue de devenir cardio-pédiatre, peut se voir demander d'aller faire de la médecine générale durant deux ans en Corrèze ou dans une zone urbaine défavorisée. C'est très bien, cela rend service. Mais ce projet professionnel peut être difficile à accepter, dans une période de la vie où l'on a un certain âge, souvent avec une famille que l'on doit entraîner avec soi. Vous voyez que ce n'est pas simple. L'approbation des professionnels de santé sur un projet qui serait imposé de cette manière est difficile à obtenir.

Il est de ma responsabilité de vous dire que je ne suis pas entendu quand je propose cela. J'ai pourtant essayé de le faire. Je vous parle en toute sincérité.

J'ai écouté attentivement vos propos. Vous êtes à Strasbourg. Je suis mosellane, élue dans la circonscription de Sarreguemines-Bitche. Je suis étonnée d'entendre que vous auriez la capacité de former davantage d'étudiants. Or ceux qui partent de chez moi pour venir chez vous ont été refusés sous prétexte qu'ils ne sont pas en Alsace, qu'il y a beaucoup trop d'étudiants et que vous n'avez pas la capacité de les prendre tous. Or nous sommes dans un contexte de milieu rural, à équidistance entre Metz et Strasbourg, et l'on nous ferme les portes du côté strasbourgeois.

Concernant le numerus clausus et le nombre de médecins libéraux librement installés, je souhaite vous faire part d'une anecdote. Il y a trois ans environ, j'ai regardé le cahier du Conseil national de l'Ordre des médecins qui s'installent en Moselle. Sur les 800 qui sont sortis « thésés », ils étaient moins d'une petite centaine à être prêts à s'installer comme généralistes. Tous les autres ont décidé de devenir spécialistes, d'aller dans les hôpitaux ou d'autres structures, ou encore de rester remplaçants. Ce n'est pas le problème du numerus clausus, mais celui de l'après. Nous posons-nous les bonnes questions ? Je n'ai pas la réponse.

Enfin, concernant les étudiants formés à Cluj, j'ai du mal à entendre qu'ils sont en situation d'échec. Lorsque l'on est classé 272e et que l'on n'en prend que 270 ou 271, l'on est tout aussi vertueux que les 270 ou 271 premiers. Ces étudiants vont à Cluj parce qu'ils ne se voient pas refaire une année dans des conditions assez terribles. Je reviens ici à votre affirmation selon laquelle vous avez la capacité de former plus d'étudiants. Je connais un peu les conditions de la faculté de Strasbourg, et j'imagine que c'est partout pareil. Certes, il n'y a pas d'égalité des chances et ce n'est pas très académique, mais les étudiants préfèrent aller à Cluj, où 90 % des étudiants sont francophones, voire français. Ces jeunes font leurs études mais se sentent quand même en situation d'échec, même s'ils réussissent à Cluj. Ils se sentent très mal par rapport à leurs amis qui sont restés en France. Il y a eu des suicides, pour cette raison, et nous avons dépêché des psychiatres. Ces étudiants n'ont pas trouvé leur place. Tout le système doit être repensé. Il ne s'agit pas d'augmenter les capacités pour augmenter les capacités.

Que fait un étudiant durant sa première année, puis lorsqu'il sort thésé ? Il faut y penser. En outre, comment éviter la déperdition d'étudiants, qui finalement restent mal dans leur peau parce qu'ils sont ailleurs ?

Merci pour ces très bonnes questions, qui montrent qu'il est nécessaire de préciser mes propos. Je pense qu'il n'y a pas de discordance dans nos analyses. Pour répondre à votre première question, notre coeur balance aussi vers la Moselle. Nous aimons bien les étudiants de ce département, qui préfèrent le Bas-Rhin à la Meurthe-et-Moselle. C'est l'histoire de l'Alsace-Lorraine.

Je sais. Il est plus facile de vous rendre à Strasbourg. Vous savez que c'est simplement lié au système précédent, qui nous obligeait à inscrire en priorité les étudiants de notre académie. Or l'académie, c'est le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. J'ai toujours plaidé, quand c'était possible, via la commission dérogataire, pour accueillir les étudiants de Moselle ou des Vosges qui souhaitaient venir. Je l'ai toujours fait, en fonction des capacités d'accueil. Le problème est peut-être en partie modifié maintenant par Parcoursup. La semaine dernière, nous avons reçu six mille six cents dossiers à Strasbourg. Ils ont tous été traités. Cela montre que c'est possible, avec des moyens constants.

Vous posez aussi le problème des capacités d'accueil. Il existe deux niveaux. Celui de la capacité d'accueil de la première année commune est en fait un problème d'amphi. Tous nos cours sont en massive open online course (MOOC) sur des plateformes. Notre capacité d'accueil est de 2 100 étudiants. Demain, je peux faire ouvrir un amphithéâtre de 300 places. J'en ai déjà neuf. Le présentiel ne concerne qu'un seul d'entre eux, et tout le reste est en télétransmission. Demain, il suffirait de connecter un amphi de 300 places pour proposer 300 places supplémentaires aux étudiants en première année commune aux études de santé (PACES). Ce n'est pas le problème. Ce qui est le plus compliqué, c'est l'accueil après la PACES, pendant les études de médecine. Cet accueil dépend des enseignants, des terrains de stage, de l'ingénierie de répartition. C'est plus compliqué. Mais, je l'ai dit, nous avons une marge de manoeuvre. Nous avons bien augmenté le numerus clausus graduellement depuis dix ans. Nous pouvons encore faire un effort. Nous pouvons encore augmenter. Il faut que l'on travaille en réseau avec les centres hospitaliers et les maisons de santé pluri-professionnelles, et que l'on développe l'ambulatoire. Ce sera une façon de répondre à la situation. Nous ne pouvons pas mettre tous les étudiants dans les mêmes services hospitaliers du CHU. Il faut donc que le CHU fasse une métamorphose universitaire, je le répète.

Concernant Cluj, je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de problème ou que les étudiants concernés n'étaient pas en souffrance. Auparavant, ils s'y rendaient après des échecs en France – à une place ou à mille du dernier classé, selon les cas. Je regrette profondément cette situation, qui vient du numerus clausus que nous souhaitons modifier. La souffrance là-bas est réelle. Il n'y existe pas de terrain de stage, même si l'enseignement n'est pas mauvais. Mais je voulais souligner que, désormais, cette université n'attire pas seulement des étudiants en échec. Certains s'y inscrivent directement, sans être passés par la PACES. Ce n'est pas du tout la même chose. Peut-être vivent-ils ensuite un sentiment d'exclusion. Je comprends qu'ils ne sont pas bien accueillis lorsqu'ils reviennent en France. Cela étant, la Conférence a déjà consenti des efforts. Ainsi, nous acceptons d'inscrire ces étudiants sur la plateforme « Système Inter-universitaire Dématérialisé d'Evaluation en Santé nationale » (SIDES), à condition que les universités étrangères de l'Union européenne paient au minimum la même cotisation que les universités françaises. Ce serait un comble que l'on inscrive des étudiants d'une université étrangère dont les droits de scolarité sont dix fois supérieurs aux nôtres sans lui demander de cotisation. Je serai intransigeant sur ce point. Nous attendons la création de la filiale de la plateforme francophone « Université numérique en sport et santé » (UNESS), laquelle sera ouverte à toutes les universités francophones, et en priorité les roumaines qui accueillent des Français. J'espère qu'un jour, nous pourrons former ces Français en France. Nous continuerons à les accueillir au moment de l'internat, ou l'équivalent de la fin du deuxième cycle, pour les intégrer en espérant qu'ils s'installeront en France. Si nous pouvions réintégrer dans notre dispositif les étudiants formés en Belgique, en Roumanie et en Pologne, et leur permettre de s'installer assez rapidement, ce serait un mécanisme immédiat d'amélioration de la situation.

Pour finir, j'en viens au no man's land des étudiants inscrits et non installés. C'est un fait sociétal, lié à une envie de développement personnel et d'investissement dans son temps de travail qui n'est plus le même qu'avant. Mon père, généraliste rural, ne fermait jamais son cabinet. Jamais. Il ne partait pas en vacances. Aujourd'hui, les cabinets sont fermés. Les médecins ont des familles. Ce sont des femmes, qui ont une vision de la vie et une organisation différentes – c'est noble, elles font des enfants pour la Nation. L'installation est donc évidemment décalée, et l'exercice professionnel aussi. Il s'écoule maintenant huit à neuf ans entre la sortie et l'installation. C'est un fait. Il s'agit de trouver des facteurs d'attractivité pour favoriser l'installation. Mais je n'ai pas de solution magique à proposer.

Vous avez raison, lorsqu'un médecin généraliste qui travaille soixante à soixante-dix heures par semaine s'arrête, il en faut deux pour le remplacer. C'est une évidence. En outre, lorsque les médecins s'installent, ils ont entre trente et trente-quatre ans, et une vie bien organisée. Il faut alors trouver un travail pour le conjoint. Il s'agit de réfléchir au bon niveau de territorialité pour trouver une attractivité. Le Gouvernement s'y emploie, avec les programmes « Coeur de ville » et « Quartiers prioritaires de la ville » ou encore le travail sur la mobilité et la couverture numérique d'ici 2020.

Je voudrais revenir sur la vocation des jeunes qui s'orientent vers ce métier – qui est plus qu'un métier. Je m'interroge sur le mode de sélection et la valorisation de la médecine de premier recours. En Australie, on prend en compte le parcours du lycéen et l'on retient les meilleurs élèves de première et de seconde, sans numerus clausus. Cela fonctionne. Mais ce pays subit aussi un manque de médecins.

De mémoire, le rapport de l'OCDE montre que l'Australie est le pays qui a le plus augmenté son nombre de médecins – de 35 % environ. Elle a donc aussi apporté une réponse démographique quantitative. Par ailleurs, nous partageons pleinement votre analyse sur l'évolution du métier et l'importance d'attirer des étudiants différents en donnant un sens nouveau. Vous lirez les engagements originaux que nous avons pris. Plusieurs expériences sont en cours. Nous intervenons dans les lycées. Nous pourrions même profiter du service sanitaire, pour faire d'une pierre deux coups. Nous nous rendons dans les lycées pour expliquer ce que sont les études de santé, qui forment au plus beau métier du monde – en dehors de celui de député, peut-être ! C'est un métier avec du sens et de l'humain. Vous sortez de vos études avec un salaire, dans un domaine dans lequel il n'y a pas de chômage. Il faut informer dès le lycée, pour encourager les jeunes à s'engager dans cette voie. Dans les zones rurales défavorisées, les étudiants s'autocensurent en raison d'une vision déformée et arbitraire, alimentée par les médias qui ne retiennent que les suicides et le « massacre » de la PACES. Pourtant, ce métier est fantastique. Il faut donc redonner confiance. Le plus souvent, qui plus est, ce sont les plus sensibles et les plus bienveillants qui s'autocensurent. Il s'agit de lutter contre ce biais de sélection lié au manque d'information. Nous avons donc un engagement dans ce domaine.

Nous avons aussi un engagement sur la modification du programme de la PACES. Si vous ne le limitez plus aux mathématiques et à la physique, vous attirerez probablement des profils différents et vous favoriserez la diversification. Celle-ci sera rendue possible de deux manières : par la modification de la pédagogie – en donnant un coefficient supérieur aux sciences humaines et sociales, par exemple – et par l'autorisation de passerelles entrantes, précoces et tardives. C'est déjà le cas avec les passerelles de type « AlterPACES ». Trois dispositifs sont en cours d'expérimentation. En 2019, la loi devra fixer des recommandations sur ces expérimentations de modes d'entrée diversifiés. Je vous rappelle qu'il existe aussi, ainsi que je viens de l'évoquer, des modes d'entrée tardifs, sous la forme de passerelle vers la deuxième ou la troisième année pour des étudiants hors santé. Tous les ans, nous faisons entrer des avocats, des juristes, des polytechniciens ou des normaliens avec des diplômes de niveau master. Dans une faculté comme la mienne, nous en faisons entrer environ 5 % à 7 % dans chaque promotion, soit dix à vingt sur une promotion avec un numerus clausus de 230 à 250 étudiants. Les processus de diversification existent.

Vous nous redonnez un peu d'espoir. Je vous remercie pour ce discours. Peut-être faudrait-il que nous renforcions nos contacts entre les doyens et les territoires. Ils pourraient vanter l'attractivité de nos territoires aux étudiants de cinquième et sixième années. Pensez-vous qu'ils l'accepteraient ?

C'est une très belle initiative. Nous serons amenés à y réfléchir avec les membres de cette commission d'enquête. Monsieur le président des doyens, j'ai rencontré quelques-uns de vos prédécesseurs. Vous paraissez particulièrement engagé, et rien ne pourra se faire sans vous. Ce serait une bonne idée qu'à un moment ou un autre, les conclusions de nos travaux puissent vous êtes présentées. Nous serons peut-être amenés à le faire vis-à-vis d'autres professions également. Nous avons besoin de relais.

Vous avez indiqué qu'il fallait donner plus de responsabilités aux CHU, et renforcer l'intégration universitaire. Cela me va très bien, à la seule condition que la mise en réseau avec les centres hospitaliers régionaux se fasse de façon plus intégrée qu'à l'heure actuelle. Sinon, vous n'y arriverez pas. Je pense que nous sommes d'accord.

Par ailleurs, vous cherchez des structures d'accueil et des terrains de stage. Les maisons de santé sont une piste formidable. Les structures privées aussi, d'autant qu'elles obligeront public et privé à travailler ensemble. Êtes-vous prêts à généraliser ce que j'ai obtenu en région Centre-Val-de-Loire, à savoir la validation d'un certain nombre de semestres pour les internes dans les structures privées ? Il existe des hôpitaux publics, mais aussi des hôpitaux privés – et des hôpitaux privés de qualité à certains endroits, c'est incontestable, de même que de grandes cliniques de qualité. Êtes-vous prêt à y aller ?

Si vous le permettez, je souhaite faire part d'une réflexion personnelle concernant les CESP. Ils reposent, actuellement, sur le volontariat. Ne pourrions-nous pas proposer aux étudiants, à partir de la deuxième année de médecine ou de dentaire, d'être salariés à hauteur 1 500 euros par mois jusqu'à la sixième année, puis de passer leur internat ? Cela ne serait-il pas un moyen de générer plus d'attractivité ? Dans votre note qui est très bien faite, et que je vous invite à lire mes chers collègues, vous montrez que les étudiants en médecine viennent souvent des classes moyennes et supérieures. En terminale ou en première, certains jeunes paient jusqu'à 4 000 euros pour se former dès le mois de juillet ou d'août.

Je souhaite dire encore deux mots. Tout d'abord, les syndicats d'internes veulent une quatrième année d'internat de médecine générale (IMG). C'est vous qui avez la main. Ne lâchez pas tout de suite. Sinon, vous allez encore retarder l'arrivée de ces jeunes sur le marché du travail. Ensuite, notre collègue observait à l'instant que seuls 12 % des médecins formés s'installaient dans le privé. Je crois qu'en France, nous sommes passés sous la barre des 10 % consolidés. À ma connaissance, ce taux est de 9 %.

Je vous répondrai très brièvement, car nous sommes totalement en phase. Le CHU doit s'ouvrir. Il doit s'ouvrir sur les territoires, en réseau. J'ai présidé durant quatre ans le comité national de coordination de la recherche, et j'ai plaidé avec beaucoup de difficulté auprès des directeurs généraux de CHU afin qu'ils s'ouvrent en réseau ne serait-ce qu'aux centres hospitaliers (CH), pour la recherche.

Dans les territoires, l'ouverture pour la formation et la recherche doit se faire dans des établissements privés. Et nous le faisons déjà. Comme vous le savez, c'est le doyen qui propose les agréments de stage. Pour ma part, j'ai agréé des structures privées, notamment pour la chirurgie de la main ou la gastro-entérologie. Je n'ai pas de « religion » sur le sujet.

Tout à fait. Il faut casser la frontière entre le privé et le public, et ce, dans tous les domaines. Dans nos établissements, nous essayons de défaire cette barrière par des structures privées que nous appelons des fédérations hospitalo-universitaires (FHU), des départements hospitalo-universitaires (DHU) ou des instituts hospitalo-universitaires (IHU). Il faut continuer.

Pour la formation, nous sommes en phase également. Aujourd'hui, moins de 200 CESP sont signés chaque année en France. C'est trop peu. Nous pourrions imaginer un système d'engagement salarié volontaire qui aboutirait à un contrat d'installation plus généralisé. Si l'on demande aux étudiants de s'engager dans une forme de volontariat que l'on compense ensuite, pourquoi pas ? Le côté coercitif ne passera pas. En revanche, une généralisation du contrat semble une piste intéressante. Aujourd'hui, le contrat semble peu attractif. Pourtant, les ARS font d'importants efforts d'explication. Mais ce contrat a du mal à prendre. Je pense qu'il faut aussi passer par les syndicats des jeunes médecins, en particulier l'Association nationale des étudiants en médecine de France (ANEMF) et l'Intersyndicale nationale des internes (ISNI), afin qu'ils convainquent leurs troupes que ce système est performant et qu'il procurera un point de sortie intéressant qui n'ira pas à l'encontre de leur projet professionnel – car c'est ce qu'ils craignent.

Nous ne pousserons pas en ce sens pour l'instant, vous avez lu nos communiqués de presse. Et ce, pour une raison technique : la réforme du troisième cycle est complexe à mettre en place et nous ne pouvons pas tout bouleverser tout de suite. Stabilisons ce que nous avons mis en place et nous verrons après.

Revenons-en à l'idée, évoquée par l'un de nos collègues tout à l'heure, d'un statut mixte public-privé. Pensez-vous que l'on puisse dire à un jeune médecin recruté interne qu'il pourra continuer à travailler à l'hôpital tout en s'installant en libéral ? Vous avez des capacités d'intégration. Ce serait une sorte de parrainage. J'ai trouvé que ces étudiants étaient très solidaires entre eux. La notion de « grands frères » fonctionne bien.

Je suis totalement d'accord pour créer ce nouveau statut. Pour nous, permettre des statuts « U » qui soient « H », pour hôpital, ou « A », pour ambulatoire, est un élément évolutif du statut du CHU de demain. C'est ce que nous avons modalisé pour les praticiens en médecine générale. Ils ne sont pas médecins hospitaliers. Ils sont universitaires, et formateurs en ambulatoire sur le terrain. Nous voudrions développer ce système dans deux disciplines. Je réponds donc totalement oui, d'autant plus que cela se fait déjà. Mais il faut, là encore, essaimer le processus.

Vous n'avez pas répondu à ma question. Pensez-vous que nous puissions organiser des rencontres avec les doyens ?

Si vous m'invitez dans votre circonscription de Dordogne, je viendrai avec plaisir. Notre premier engagement concerne l'information dans les lycées. Il faut avoir vraiment conscience que le problème ne se pose pas à l'université. La vision du monde sans enthousiasme et l'incapacité à se projeter et à s'émerveiller commencent à l'école. Lorsque les jeunes arrivent chez moi, il est déjà trop tard. Nous avons été obligés d'imaginer Admission Post-Bac (APB) puis Parcoursup, car le baccalauréat ne produit pas son effet de diversification et d'orientation. Si vous donnez le baccalauréat à tout le monde, sans diversification, vous créez un goulot d'étranglement. Aujourd'hui, ce goulot est au niveau de l'université. Je suis donc totalement convaincu que l'information doit se faire à l'école. À nous de sortir de l'université, laquelle doit travailler avec le rectorat.

Le service sanitaire est une bonne idée. C'est même une excellente idée, à condition de ne pas en faire une usine à gaz. L'idée est que l'université doit aller vers les lycées, vers les jeunes et vers le peuple. Cela me paraît très bien.

Je ne pense pas que c'est ce que voulait dire mon collègue. Il souhaite simplement renforcer les liens entre les territoires et les doyens d'université, non pas au niveau des lycées mais à celui des futures installations, pour inciter les étudiants en médecine à venir faire des stages dans nos territoires. Certains collègues diffusent des dépliants dans les universités pour vanter leur territoire.

Reprenez les éléments du rapport « Améliorer l'offre de soins : initiatives réussies dans les territoires » écrits par la Conférence des doyens des facultés de médecine et le Conseil national de l'Ordre des médecins. Ce document va dans ce sens. Nous y sommes tout à fait favorables. Mais notre difficulté vient du fait que nous sommes dans un CHU fermé parce qu'il existe un chef d'établissement unique, qui est un administrateur et qui est le seul pilote dans l'avion, et parce que l'UFR est liée à son CHU et peine à rayonner dans sa subdivision et dans ses territoires. Je vous le répète, il faut changer le CHU. Il faut arrêter d'en faire un bastion fermé. Le CHU doit être piloté par l'université et la santé.

Monsieur le président, identifiez-vous un obstacle du Conseil national de l'Ordre des médecins vis-à-vis de vos idées, propositions ou pistes ?

Sur le rapport « Améliorer l'offre de soins : initiatives réussies dans les territoires », non, puisque nous l'avons coécrit. Nous avons certainement des points de divergence en matière de démographie. Nous n'avons d'ailleurs pas les mêmes grilles de lecture. Il faudra peut-être s'accorder. Notre idée, avec Patrick Bouet qui est un président de l'Ordre qui travaille et qui porte une forme de vision, est que nous ne pouvons pas ne pas nous accorder. Nous essayons de le faire sur la démographie, sur la certification et sur d'autres sujets importants. Nous devons trouver un point de sortie commun.

Une chose m'indigne. Certains médecins exercent dans notre pays alors qu'ils n'en ont pas les compétences. Il faut nous aider à y mettre bon ordre. Je ne vous dis pas que nous allons tout arrêter en trois mois mais nous ne pouvons pas rester avec une telle hétérogénéité territoriale, alors que nous parlons de qualité de l'accès aux soins. Je ne vois pas comment l'on peut continuer ainsi.

Je suis tout à fait d'accord. C'est le point 4 de ma note. Je l'ai mis en exergue. Il n'est plus acceptable, aujourd'hui, de ne pas avoir de re-certification des compétences des médecins. Lorsque vous entrez dans un avion, vous souhaitez que le pilote fasse du simulateur et soit certifié périodiquement. Il n'est pas acceptable que tel ne soit pas le cas pour les médecins. C'est d'autant moins acceptable qu'en médecine, les compétences, les connaissances et l'innovation évoluent à un rythme qui n'est pas celui d'il y a vingt ou trente ans. Ce n'est plus acceptable. Je suis formel, ferme. Nous l'avons dit, nous l'avons écrit et nous le répétons.

C'est un doyen, le doyen Uzan, qui pilote la mission « certification ». Je vous incite à le rencontrer. Il se heurte à des difficultés multiples, notamment syndicales et corporatistes, sur le sujet. Je le regrette profondément. J'ai fait des propositions concrètes la semaine dernière, à commencer par une certification obligatoire de tous ceux qui sortiront demain du troisième cycle. J'avance deux arguments. Le premier est générationnel. Les jeunes sont capables de l'accepter. J'en suis sûr. J'en ai parlé avec leurs syndicats. Le second est que nous avons les capacités numériques de le faire de façon simple. Ces étudiants de troisième cycle ont vécu dans un environnement numérique, celui de l'UNESS et de la SIDES. Nous leur proposons une certification sur le même environnement numérique, pour les embêter le moins possible. Ils sont prêts à jouer le jeu. Si nous en formons 10 000 pendant dix ans, cela fera 100 000 et nous aurons mis le pied à l'étrier. Le problème, c'est que j'ai cru comprendre que le Conseil de l'Ordre et les syndicats étaient d'accord à condition de former tout le monde en même temps. Cela ne me paraît pas réaliste. C'est pour cela que le développement professionnel continu (DPC), la formation médicale continue (FMC) et la re-certification ne se font pas. On veut globaliser, mais je crois qu'il faut commencer par quelque chose.

Un paragraphe est consacré à ce sujet dans votre document. Mais il serait peut-être bon que vous alliez un peu plus loin, en nous présentant un dispositif objectif de renouvellement de la certification.

Nous proposons à l'issue du troisième cycle, aux professionnels de santé qui entrent dans la vie active, des modules de formation sur cinq ou dix ans, sur la base d'un référentiel que nous appelons « quatrième cycle de la vie ». Ce référentiel étant préparé par les conseils nationaux professionnels (CNP), il est professionnalisant – car il n'est pas question que l'université fasse tout. Celle-ci proposera un module pour la connaissance et l'innovation, et les CNP des modules sur la professionnalisation. Le tout étant autoévalué, dans un environnement numérique, avec un résultat d'autoévaluation garanti en matière de certification par le Conseil national de l'Ordre. Le professionnel peut suivre des MOOC et s'autoévaluer dans un portfolio commun, dans cet environnement. Le Conseil national de l'Ordre a accepté de ne pas créer son propre portfolio.

Si le professionnel refuse de suivre ce processus, il n'est pas certifié. Tout comme un pilote de ligne ne vole plus s'il ne refait pas du simulateur.

Lorsque l'on passe le permis de conduire, on est recalé si l'on fait trop de fautes à l'examen du code de la route et on ne peut pas le repasser avant plusieurs semaines.

C'était le mot de conclusion parfait pour cette matinée ! Je vous remercie.

L'audition se termine à midi trente-cinq.

Membres présents ou excusés

Réunion du jeudi 19 avril 2018 à 11 h 30

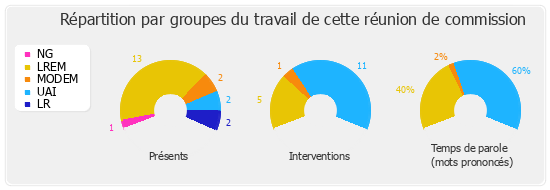

Présents. – M. Didier Baichère, Mme Gisèle Biémouret, M. Jean-Pierre Cubertafon, M. Marc Delatte, Mme Jacqueline Dubois, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Mme Pascale Fontenel-Personne, M. Alexandre Freschi, M. Jean-Carles Grelier, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Jean-Michel Jacques, M. Christophe Lejeune, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel, Mme Stéphanie Rist, Mme Mireille Robert, M. Vincent Rolland, Mme Nicole Trisse, M. Philippe Vigier.

Excusé. – M. Jean-Louis Touraine