Commission d'enquête sur l'alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l'émergence de pathologies chroniques, impact social et environnemental de sa provenance

Réunion du mercredi 5 septembre 2018 à 16h00

Résumé de la réunion

La réunion

La séance est ouverte à seize heures.

Nous recevons à présent deux fonctionnaires du ministère de l'agriculture et de l'alimentation: Mme Béatrice Sédillot, cheffe du service de la statistique et de la prospective (SSP) et M. Bruno Hérault, responsable du Centre d'études et de prospective (CEP).

La collecte statistique et les travaux du CEP permettent de mieux connaitre et de suivre les évolutions et les grandes tendances des comportements comme des systèmes alimentaires. Constate-t-on des particularités françaises en ces domaines ou, en réalité, la France est plutôt en phase avec les autres grands pays développés ?

Madame, monsieur, vous allez donc nous présenter les grandes lignes de vos travaux concernant ces thématiques. Vous voudrez bien nous indiquer, si possible avec des exemples, comment vos travaux enrichissent l'action des services du ministère, en premier lieu la direction générale de l'alimentation (DGAL), dont nous avons déjà auditionné les responsables, et s'articule avec elle.

Vous pourrez aussi nous en dire plus sur les forces et les faiblesses de l'offre agroalimentaire française, d'un point de vue à la fois qualitatif et de compétitivité.

En France, sommes-nous, par rapport à d'autres pays européens, un grand producteur d'aliments industriels, et notamment de la catégorie des aliments dits « ultra transformés » ? D'ailleurs existe-t-il une perception statistique des notions d'alimentation industrielle et d'aliments ultra-transformés ?

Est-il exact, comme semblent en témoigner les statistiques de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) et celles de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), que les entreprises agroalimentaires françaises soient dorénavant plutôt en difficulté concernant les productions de première et de seconde transformation vis-à-vis de concurrents comme l'Allemagne, la Pologne ou encore la Belgique et l'Italie ? N'est-ce pas là un signe d'essoufflement d'un modèle économique dépassé ou, à tout le moins, confronté à d'inéluctables évolutions ?

Nous allons, dans un premier temps, vous écouter avec attention au titre d'un exposé liminaire de présentation d'une quinzaine de minutes au maximum.

Puis nous échangerons sur la base de questions complémentaires, avec, bien entendu, les questions que ne manquera pas de vous poser notre collègue Michèle Crouzet en sa qualité de rapporteure de la commission d'enquête.

Je vous informe que cette audition est ouverte à la presse.

Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, je rappelle que les personnes entendues déposent sous serment.

Mme Béatrice Sédillot et M. Bruno Hérault prêtent serment.

Je vous remercie, monsieur le président.

Je commencerai, tout d'abord, par vous présenter brièvement le service et les missions qui sont les nôtres, afin que vous puissiez mesurer l'apport que nous pouvons amener à vos travaux. Dans un second temps, nous répondrons à vos questions.

Si le service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère de l'agriculture et de l'alimentation fait partie du secrétariat général du ministère, il existe également un service statistiques ministériel, piloté par l'INSEE. Cette dualité s'explique par le fait que nous avons deux types de missions.

Tout d'abord, éclairer le débat économique et social sur les thématiques du ministère, notamment par la production de statistiques et d'études. Ensuite, venir en appui aux directions métiers du ministère, telles que la DGAL, la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) et la direction générale de l'enseignement et de la recherche (DGER), pour la conception et l'évaluation des politiques publiques ; une mission plus spécifique d'un service ministériel.

Deux sous-directions sont en charge en charge des statistiques sur l'agriculture, l'agroalimentaire, la forêt et la pêche, et une sous-direction, le Centre d'études et de prospective (CEP), connu de façon individualisée au sein du service, assure quatre grands types de missions : veille, étude, évaluation et prospective.

S'agissant de l'évaluation, le CEP intervient en appui des directions métiers. De sorte que nous gérons une enveloppe budgétaire pour lancer des études qui sont en général déléguées à des prestataires extérieurs ou à des organismes de recherche, sur des thèmes jugés stratégiques par le ministère et pour lesquels le CEP apporte son appui pour la rédaction des marchés et le suivi des études. Il contribue ensuite à leur valorisation – nous vous donnerons quelques exemples tout à l'heure.

Par ailleurs, en tant que service statistique public, nous diffusons très largement nos publications ; l'ensemble de nos travaux est diffusé sur le site nommé Agreste.

Nous menons des travaux sur des sujets variés, mais je vous propose de nous limiter à la question de l'alimentation, qui est le coeur de vos travaux. Dans un premier temps, je vous dirai comment, sur le plan statistique, nous suivons les sujets relatifs à l'alimentation. Dans un second temps, j'aborderai les analyses et les travaux du CEP.

Nous partageons avec l'INSEE la collecte statistique ; c'est même plutôt lui qui gère la partie la plus importante de la collecte sur l'alimentation. Il produit chaque année, dans le cadre des comptes nationaux, des séries longues, à la fois sur le revenu et sur la consommation des ménages, qui sont déclinées par grands groupes de produits. Nous isolons notamment la consommation alimentaire, à domicile et hors domicile, et les boissons alcoolisées et non alcoolisées.

C'est l'INSEE qui mène, périodiquement, l'enquête « Budget des familles », permettant de connaître la ventilation des dépenses des ménages. En matière de consommation, cette enquête sert également à la construction des comptes nationaux. Il est important de noter la forte baisse – sur une très longue période – de la part des dépenses des ménages consacrées à l'alimentation : 40 % en 1950, un tiers en 1960, 20 % depuis la fin des années 1980. Au sein de cette structure de dépenses, les poids relatifs aux différentes consommations ont évolué – nous pourrons y revenir si vous le souhaitez.

C'est également l'INSEE qui produit l'indice des prix à la consommation. Le SSP reconstitue les bilans d'approvisionnement. Nous essayons donc plutôt de définir des estimations de consommation en volume, par homme et par an, pour les différents grands types de produits. A partir de sources diverses, notamment les données de production, les données d'exportation et les données d'importation, nous déterminons la part dévolue à la consommation intérieure.

S'agissant des producteurs, le suivi des industries agroalimentaires est également partagé entre le SSP et l'INSEE. Nous disposons d'un dispositif concernant les résultats des industries agroalimentaire, organisé par secteurs, à partir de la compilation de différentes données, notamment des bilans des industries – les données fiscales. Il appartient à l'INSEE de compiler ces données ; le dispositif ESANE – acronyme d'« Elaboration des statistiques annuelles d'entreprises » –permet d'observer structurellement l'évolution de l'ensemble des entreprises et des industries et que le SSP exploite, en particulier pour l'industrie agroalimentaire. Ce premier dispositif concerne plutôt des données structurelles – effectifs, résultats économiques.

Nous menons également des enquêtes sur la production commercialisée par branches, à travers lesquelles nous allons nous intéresser aux entreprises dont une partie du chiffre d'affaires est dévolue à des produits agroalimentaires. Nous les interrogeons sur leur production commercialisée.

Il s'agit d'un dispositif européen nous permettant de procéder à des comparaisons internationales sur les volumes de production commercialisée ; ces données sont annuellement remontées à Eurostat.

Par ailleurs, un suivi des échanges extérieurs dans le domaine des industries agroalimentaires a été mis en place à partir de données des douanes, en France, au niveau européen et à international – c'est indispensable pour élargir notre perspective.

Quelles sont les nomenclatures statistiques ? Parle-t-on de produits transformés ou ultra-transformés ? Il s'agit plutôt de nomenclatures de produits, au niveau à la fois international et français, qui ont, indirectement, un gradient, un croissant de transformation. Il existe différents postes de nomenclature, et nous commençons en général par les produits les plus bruts – les céréales, les fruits et les légumes –, pour monter dans les classes et parvenir aux premières transformations : d'abord les produits de la mer, puis la viande et l'amidonnerie, enfin les produits transformés.

Nous travaillons sur une segmentation par produit, conformément au code de la nomenclature des produits, à la fois au niveau français et international, et non pas directement sur les industries de première transformation et les produits ultra-transformés, même si nous traitons parfois de la biscuiterie – une nomenclature un peu isolée.

Lorsque nous suivons les données du commerce international, nous distinguons davantage les produits bruts et les produits transformés ; et nous parlons plutôt des industries de transformation, avant de détailler les différents produits.

S'agissant des analyses, notamment celles menées par le CEP, nous ne disposons pas de travaux spécifiques de l'impact de l'alimentation industrielle sur la qualité nutritionnelle, la santé ou l'environnement. Ces questions sont suivies par les directions métiers du ministère. En revanche, nous accordons une place importante, dans les travaux du CEP, à l'alimentation et au système alimentaire.

Nous nous intéressons à tous les maillons de la chaîne alimentaire – la production, la transformation, la distribution, la restauration – que nous analysons sous différents angles, selon les publications : par rapport aux comportements des ménages ou des mangeurs, aux aspects nutritionnels, à la sécurité sanitaire… Je pourrais, si vous le souhaitez, revenir sur des travaux que nous avons menés pour illustrer la diversité des analyses.

Notre objectif est de tirer des constats sur les réalités, d'interpréter les tendances à l'oeuvre. Nous allons donc nous intéresser à la fois aux tendances passées, sur une période, et aux tendances émergentes, voire aux faits porteurs d'avenir, à savoir les tendances récentes dont on ne sait pas encore l'importance qu'elles prendront. Des tendances qu'il convient d'analyser car elles peuvent, à moyen ou long terme, structurer assez fortement la demande et par conséquence l'offre – qui devra alors évoluer.

Voici quelques travaux et missions du CEP. Tout d'abord, le CEP exerce une veille sur l'alimentation, une fois par trimestre. Nous diffusons un certain nombre de travaux, d'études, de recherches et de publications à partir de l'exploitation d'un corpus assez large de sources, pour attirer l'attention des décideurs – je vous communiquerai les liens.

Ensuite, nous menons régulièrement des travaux de prospective, qui associent les directions du ministère et qui sont menés en lien avec des groupes d'experts – scientifiques et professionnels. Ces derniers mois, nous avons mené un long travail sur la prospective des systèmes alimentaires à l'horizon 2030, qui a donné lieu à la publication d'un ouvrage dans lequel un chapitre est consacré aux conduites alimentaires. Il se présente sous une forme illustrée, avec des graphiques, des cartes.

Nous avons tiré, de cette publication, des analyses synthétiques qui résument, en quatre à huit pages, chacun des chapitres pour en retenir les idées fortes. Elles permettent ainsi de cibler les grandes évolutions en matière de conduite alimentaire et positionnent la France par rapport aux autres pays. Je vous laisserai un exemplaire de chacune de ces publications.

Par ailleurs, nous avons été amenés, en lien avec les professionnels, dans le cadre des grandes filières, et avec la DGPE, à lancer un travail – avec des prestataires – sur l'évolution des conduites alimentaires. L'idée était d'élaborer des fiches – nous en avons élaboré16 – sur les tendances à connaître, dans le domaine de l'alimentation.

Ces fiches reviennent sur les évolutions en cours et les questions qui se posent pour définir quel positionnement nous devrons adopter à l'avenir. Ainsi que pour fournir des outils, non seulement aux grands groupes industriels, mais également aux PME. Une synthèse a été produite par le CEP.

Enfin, nous disposons d'une série de travaux sur différents thèmes, et d'autres sont en cours dans les directions métiers sur des sujets tels que la consommation alimentaire telle qu'elle est déclarée et la réalité des comportements, les contrôles de sécurité sanitaire – en France et à l'international – ou la manière de communiquer sur la sécurité des aliments… Dans ce dernier domaine, des marchés ont été lancés, des prestataires se sont rendus dans différents pays et ont rédigé un rapport.

Tous ces documents et rapports, très complets, mais parfois un peu longs, et leurs synthèses, sont consultables en ligne sur le site du ministère.

Je vous remercie, madame.

Vous nous dites poser des constats et faire des analyses sur des tendances émergentes. Or, c'est bien sur la partie prospective que nous souhaitons vous interroger.

Pourriez-vous nous brosser un tableau sur ces tendances émergentes ?

S'agissant des conduites alimentaires, quelles observations peuvent être faites aujourd'hui ?

Quels sont les sujets d'importance pour la DGA sur lesquels travaille le CEP ?

Enfin, vous avez mené un travail de prospective sur les systèmes alimentaires à l'horizon 2030 ; quelle est votre analyse sur le travail de Solagro et sur son scénario, intitulé « Afterres 2050 » ?

Les tendances émergentes qui seront, peut-être, structurelles demain, sont apparues il y a cinq ou dix ans. Si nous ne savons pas encore quels en seront la forme et le contenu définitifs, elles commencent à modifier les représentations et les comportements des acteurs.

Selon l'étude réalisée par trois prestataires extérieurs, une série de seize fiches « Tendances » ont été publiées. Elles recoupent assez largement les travaux des historiens et des sociologues ; la base objectivée est donc tout à fait avérée.

Voici quelques tendances : une volonté de reprendre le contrôle de son assiette ; un intérêt croissant pour le local, les circuits courts et la proximité du producteur ; la traçabilité. Ce sont des tendances bien plus développées chez nous que dans le nord de l'Europe, où, inversement, les réticences à l'égard de la mondialisation sont moins grandes.

Autre tendance constatée : une baisse de la consommation de viande. Même si elle devrait continuer à augmenter pendant quarante ou cinquante ans, compte tenu de la pyramide des âges à l'échelle mondiale, la consommation baisse déjà dans les vingt-cinq pays les plus riches depuis une vingtaine d'années ; en France, le tournant se situe en 1991-1992.

La volaille et la viande de porc – surtout sous forme de charcuterie – sont les viandes qui résistent le mieux. Depuis quelques années, plus de 50 % de la viande rouge sont mangés sous forme de steaks hachés. Qui dit baisse de la consommation de protéines animales, dit développement de la consommation de protéines végétales.

La question du bien-être animal est également de plus en plus importante – conséquence directe de la baisse de consommation de viande.

Par ailleurs, nous avons retrouvé des tendances identiques, françaises et européennes, chez toutes les couches moyennes urbanisées, consommatrices des pays du monde. Au Pérou, au Vietnam, en Afrique du Sud, au Brésil, en Roumanie ou en Algérie, les couches moyennes s'urbanisent, accèdent à l'État providence, à la consommation de masse et à une nouvelle logistique alimentaire ; elles ont une alimentation qui s'adapte au mode vie. De sorte que nous constatons une réduction des temps de repas, des temps de courses, qu'il y a moins de productions de proximité et une cuisine d'assemblage de produits achetés.

Bien évidemment, il existe des variantes selon la classe sociale, le niveau de développement, la prégnance ou non du travail salarié, et même de la féminisation de la société, les femmes étant des prescripteurs élémentaires de la consommation ménagère. Ce sont elles qui font entrer l'environnement, l'attention au risque, la crainte de telle ou elle maladie, etc.

Nous voyons donc émerger, dans la majorité des pays, ces comportements qui ont tendance à accompagner l'industrialisation de l'alimentation. Les processus industriels se sont développés pour amener dans chaque foyer, le plus rapidement possible, des produits aussi bon marché que possible et une cuisine adaptée au temps présent.

Nous avons l'habitude de dire, aujourd'hui : « nous mangeons comme nous vivons ». Il y a encore trois ou quatre siècles, l'alimentation était une ressource fondamentale de la pérennisation de la société. On y consacrait beaucoup de temps et d'argent, elle était à la source de rites, mythes et des religions ; l'alimentation était au coeur du renouvellement des générations.

Aujourd'hui, les nouvelles générations affirment, selon nos études, qu'avec quelques euros elles peuvent manger correctement, n'importe où. L'alimentation n'est plus une activité sociale fondamentale, ce qui fait dire aux sociologues Claude Fischler et Jean-Pierre Corbeau, notamment, que l'alimentation est une activité sociale intercalaire, secondaire, voire interstitielle : « je mange quand j'ai fini toutes mes activités, qui sont plus importantes que manger ». Dans une société d'abondance, l'alimentation devient une activité accompagnatrice des autres moments de la vie.

Il n'y a plus de modèle alimentaire qui s'impose tous les jours, mais diverses façons de manger en fonction des moments de la vie. De fait, l'alimentation s'adapte à ces modes de vie, les accompagne et n'est plus déterminante dans le fonctionnement de la société.

Tout cela est une prime au processus industriel, puisqu'il faut nourrir convenablement, trois fois par jour, le consommateur. Au lendemain de la guerre, la mortalité infantile était de 60 pour mille, contre 4 pour mille aujourd'hui, l'hygiène et l'alimentation étaient des questions fondamentales. La logique de la politique agricole commune (PAC) a été de produire et de manger ce qui avait été produit ; nous étions dans une logique « descendante », partant de l'offre. Aujourd'hui, on veut manger un produit préparé, tout de suite, et à bas prix.

En ce qui nous concerne, nous avons défini trois « familles » de tendances, qui sont, selon nous, plus parlantes et significatives.

En premier lieu, derrière ce tableau « pro-industriel », lié à tout un mode de vie, nous sentons émerger des valeurs telles que la santé, la naturalité, la sensibilité au bien-être animal, qui ne sont pas des artefacts ou des sensibilités dont on pourrait se demander si elles sont porteuses d'avenir : ce sont des valeurs avérées, qui commencent à produire des évolutions dans les comportements, notamment dans la façon d'acheter et de consommer.

On peut noter, se rattachant à cette tendance, une volonté d'éviter certaines pathologies, de se soigner en mangeant – d'où le terme « alicaments » –, de manger sain, de veiller à la bonne alimentation de nos enfants à l'école, de manger bio – sans organismes génétiquement modifiés (OGM), sans gluten ; c'est une logique du « sans », liée à l'idée qu'il est possible de retirer un ingrédient néfaste pour purifier le processus de production. Si le produit est « sans » quelque chose, il sera considéré comme bon, ce qui induit des changements de comportement très forts : on sera sensible aux allergènes, à la question des nanotechnologies, sur laquelle nous avons publiée, au « moins de sel, de sucre, de gras », etc.

Nous avons ainsi identifié toute une tendance en recherche d'une naturalité alimentaire, de quelque chose qui serait sain par opposition à ce qui est jugé pathologique. D'année en année, d'étude en étude, cela modifie les manières de penser et de manger. Il s'agit là d'une tendance émergente forte dans la grande majorité des pays ; elle accompagne le développement.

Dans les pays en fort développement – en Chine, en Inde, au Brésil – les couches moyennes urbaines copient le discours occidental et sont en train d'abandonner la consommation de viande pour passer aux protéines végétales. La modernité, pour elles aussi, c'est le steak de soja. Il s'agit donc d'un mouvement d'ampleur mondial, ce qui est logique, la dynamique du développement durable se propageant au sein du village planétaire.

La deuxième famille de tendances se définit par la quête de sens, de transparence, d'information, de compréhension, et par une distanciation évidente avec le monde agricole. Les enfants d'aujourd'hui n'ont plus – ou très peu – de grands-parents agriculteurs et ne savent pas trop ce qu'est un animal en train de brouter ni un arbre fruitier. Il s'agit d'une distanciation physique, sociale et culturelle. De sorte que, pour les nouveaux mangeurs en train d'être socialisés dans leur famille, l'alimentation se résume à des produits sur une étagère, que l'on assemble au dernier moment. Il y a une perte de la compréhension des processus biologiques et naturels, qui pourraient expliquer pourquoi tel produit est bon ou pas.

A cela s'ajoute la numérisation de la société : les smartphones, les réseaux sociaux, les influenceurs, ces consommateurs suivis par 3, 4, 5 ou 8 millions de followers, qui sont de vrais prescripteurs, bien plus puissants qu'un vétérinaire, un médecin ou un expert ! Aux États-Unis, ce sont des jeunes filles de 18 ou 19 ans qui présentent les produits ; elles ont des capacités de prescription d'achat infiniment plus grandes que les experts.

Il s'agit là d'une des conséquences de la numérisation de la société : ce qui est déterminant, ce n'est pas forcément le vrai produit, défini par la science, mais le produit vraisemblable, défini par une connectivité et une sorte d'affiliation personnelle.

Nous avons également noté la montée de la notion de risque alimentaire, la volonté de se prémunir contre lui, de reprendre le contrôle de son alimentation, de connaître l'origine des produits, avec une priorité donnée aux produits saisonniers. Enfin, la critique des processus agricoles et des processus industriels est plus poussée. Alors que le cahier des charges du bio est tourné vers le respect de l'environnement, il est interprété par les familles et les mangeurs comme une protection de la santé.

Enfin, troisième famille de tendances : une demande de relocalisation, de proximité, avec un discours très affirmé contre les « kilomètres » alimentaires, la mondialisation, c'est-à-dire, en fait, contre la réalité. La mondialisation est derrière nous, nous avons déjà le monde dans notre assiette. Il s'agit pour le coup d'une réaction à quelque chose qui est déjà là, une volonté d'un vrai retour au local et à la proximité.

On peut cependant se demander s'il s'agit d'une vraie tendance émergente, puisque, dans les grandes villes, atteindre 4 % d'approvisionnement de proximité est déjà très coûteux, même pour une ville comme Nantes, qui dispose d'une vraie ceinture maraichère et beaucoup de ressources en la matière. Passer à 15 % ou à 20 % d'alimentation de proximité semble donc plus que difficile économiquement.

En conclusion, beaucoup de choses changent. Si je reprends l'adage « on mange comme on vit », et dans la mesure où l'alimentation accompagne l'ensemble de nos contraintes quotidiennes, je dirais que ce mouvement va continuer.

Production de masse, transformation de masse et logistique de masse de la distribution sont les réponses qui, pour l'instant, sont tout à fait en phase avec ce que chacun souhaite : « Ici, tout de suite et pas cher ».

Je dois dire que nous restons sans voix !

Vous avez parlé de la question de la sécurité alimentaire. Avez-vous fait un focus particulier sur les additifs ou cette question n'entre pas dans le champ de vos missions ?

Nous n'avons pas travaillé sur ce sujet. Nous effectuons une veille, comme Mme Sédillot l'a indiqué, mais nous ne menons pas de réflexion spécifique.

Quelle analyse faites-vous du scénario « Afterres 2050 », par rapport à votre propre scénario ?

Nous connaissons bien ces grands exercices de prospective. Nous avons utilisé le scénario « Afterres 2050 » dans certains de nos travaux comme un exercice parmi d'autres, pour essayer, en faisant une moyenne, d'obtenir quelque chose de crédible et de solide. Nous connaissons bien l'équipe de Solagro qui l'a réalisé, nous l'avons même parfois utilisé à titre de modélisation pour vérifier, a posteriori, la pertinence et la cohérence de nos propres scénarios.

Nous le trouvons un peu optimiste dans ses hypothèses, mais c'est tout le problème des modèles : le modèle ne vaut que par ce que valent les hypothèses d'entrée.

D'autres scénarios émettent des hypothèses plus ou moins optimistes ou pessimistes, mais « Afterres 2050 » est l'un des travaux les plus sérieux que nous ayons à notre disposition à l'heure actuelle.

Madame, monsieur, je vous remercie pour vos propos qui nous éclairent particulièrement. Je vous poserai différentes questions.

Je reviendrai, tout d'abord, sur l'évolution de la question de l'alimentation en France. Pouvons-nous affirmer que l'alimentation est un marqueur social ? Si oui, comment y remédier ?

Je suis surprise d'apprendre que les habitants des pays en fort développement mangent moins de viande ; nous pensions le contraire. Il me semble que cette tendance est très importante, puisqu'elle conforte l'idée que nous devons consommer autrement ; pourriez-vous nous en dire un peu plus ?

Etes-vous d'accord avec l'assertion qui consiste à dire que la sécurité alimentaire a été privilégiée à la qualité nutritionnelle des aliments – je pense aux additifs –, du fait de la mondialisation et de la financiarisation de la production alimentaire ?

Par ailleurs, avez-vous un avis sur les doses journalières admissibles (DJA) ? Comment devons-nous les réévaluer en fonction des connaissances scientifiques ? De même pour les limites maximales de résidus (LMR) : qu'en pensez-vous, et comment peut-on les réévaluer ?

La Commission européenne a modifié, le 11 avril dernier, le règlement relatif à la législation alimentaire générale (LAG), afin de renforcer la transparence des études scientifiques servant de fondement aux évaluations des risques réalisées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), afin d'en améliorer la gouvernance et de renforcer la coopération scientifique des États membres avec elle. Que pensez-vous de cette modification du règlement ? Vous a-t-elle été d'une quelconque utilité ?

Enfin, nous sommes très attentifs aux additifs et aux « effets cocktail ». Nous savons aujourd'hui que les autorisations sont données additif par additif et que les industriels en mettent une grande quantité dans leurs produits ; nous en avons trouvé une trentaine dans un produit transformé. Ils ont une méconnaissance des « effets cocktail », qu'il est difficile d'évaluer. Avez-vous une préconisation à nous livrer à ce sujet ?

Nous avons un problème pour définir un curseur et nous nous demandons s'il ne nous faut pas plus de temps. Par exemple, s'agissant des produits bio, un peu plus d'une trentaine d'additifs sont autorisés dans les aliments transformés. Cela peut-il nous servir de base pour les autres produits, sachant que l'on en compte aujourd'hui plus de trois cent cinquante ?

S'agissant de l'alimentation, oui, il s'agit bien d'un marqueur social, et ce à double titre. D'abord, un marqueur classique, s'agissant des inégalités, des différences, des comportements. Il est évident que l'alimentation reste marquée par les inégalités sociales, qui augmentent rapidement en cas de crise sanitaire.

La seconde compréhension de ce marqueur social est plus prospective : l'alimentation est de plus en plus vécue comme un marqueur social positif ou négatif, au même titre que le lieu de vacances, le diplôme ou les vêtements. De nombreux travaux montrent que l'alimentation est entrée dans le champ des attributs qui posent quelqu'un en l'opposant aux autres, qui marquent un groupe en l'opposant à un autre groupe. « Dites-moi ce que vous mangez, je vous direz qui vous êtes ».

Les sociologues Claude Fischler et Jean-Pierre Corbeau parlent de microcosme alimentaire, de groupes, d'alimentation particulière, etc. Dans une société de médias, de numérisation, où les groupes se fragmentent en fonction de nombreuses affinités, l'alimentation devient l'une de ces affinités. Il est très intéressant de constater que des personnes mangent, non pas simplement ce qu'elles aiment, mais ce qu'il est considéré comme bon de manger dans le groupe auquel elles pensent appartenir.

Tout n'est pas alimentaire dans l'alimentation ; il y a du symbolique, du religieux, du social… Par exemple, de toute évidence, les défenseurs de la viande de boeuf sont aussi affiliés à un groupe défendant les animaux. De même, beaucoup de personnes mangent du sans gluten sans être diagnostiquées « maladie coeliaque » – elles sont très peu nombreuses en réalité à être touchées par cette maladie.

C'est dans ce sens que les marqueurs sociaux sont très forts dans l'alimentation contemporaine. L'alimentation, tout comme la photo, le jazz, les vacances, etc., devient un prisme qui pose les individus et les groupes les uns par rapport aux autres. Les historiens et les sociologues précisent que ce phénomène est apparu notamment à la faveur des crises sanitaires, de la déconstruction de certains modèles sociaux, ainsi que de la numérisation de la société, qui fabrique des réseaux où les gens se reconnaissent.

Le consommateur péruvien, chinois ou indien est désireux, lui aussi, de manger de la modernité, de savoir « ce qui fait du bien ». Les experts du groupe de travail, qui connaissaient très bien les pays émergents et les pays moins développés, nous disaient que les couches moyennes, urbanisées, salariées des grandes villes de Chine, d'Inde, d'Argentine, de Turquie, du Vietnam ou du Nigéria commencent, dans une proportion très significative, à adopter la protéine végétale occidentale – et à critiquer la viande rouge.

Les travaux les plus importants en la matière sont ceux de Pierre Combris. Il démontre que la Chine a fait sa transition alimentaire en trente ou quarante ans, alors qu'il a fallu cent soixante-dix ans à la France. Le phénomène va donc encore s'accélérer.

Quant aux DJA, aux LMR ou au règlement LAG, nous n'avons jamais travaillé sur ces questions.

Vous nous dites qu'il y a une distanciation du consommateur par rapport au monde agricole. Avez-vous des préconisations à formuler, s'agissant de la rapidité du changement des comportements alimentaires et une certaine inertie du modèle de production ? Nous avons l'impression que le modèle de consommation change plus vite que le modèle de production. Par exemple, il y a une forte demande en bio que nous n'arrivons pas à pourvoir – du bio local, national.

On peut en effet constater une augmentation de la demande en bio, par rapport à l'offre, et, même s'il n'y a pas encore de mise en tension, nous ne sommes pas sûrs que l'offre pourra s'adapter. Mais nous ne disposons pas d'indicateur objectif permettant de mesurer le décalage entre la demande – difficile à quantifier à ce stade – et l'offre.

D'où l'intérêt des travaux qui sont en cours sur la consommation déclarée versus la consommation effective. Il est intéressant et utile d'objectiver l'écart entre un discours qui est très tendance bio et les comportements réels. Mais quoi qu'il en soit, la demande augmente et l'offre va devoir s'adapter, se structurer, sachant que la conversion en bio est longue et compliquée.

Il y a des vrais enjeux de structuration de l'offre et de la distribution. La notion de circuit court, pour lequel les objectifs sont aussi très affirmés, est certes liée au bio, mais pas seulement ; il y a des vrais enjeux de logistique et de localisation sur le territoire. Y compris dans la loi en cours d'examen, où apparaît une volonté très forte de développer les approvisionnements de proximité ; des enjeux forts pour arriver à réaliser cette offre.

Non, nous ne disposons pas, au SSP, de suivi statistique qui distingue le bio des autres produits dans les flux entrants. De même, dans les données du commerce extérieur, le bio n'est pas isolé. Il est donc impossible de connaître la part du bio importée par rapport à celle qui est produite en interne.

Cependant, on nous demande depuis quelque temps, dans les travaux que nous menons, de repérer le bio.

Je vous posais cette question, en pensant au programme « Ambition Bio 2022 », qui, comme son nom l'indique, est ambitieux, mais dont je comprends qu'il n'est qu'en cours d'élaboration.

Nous exploitons beaucoup les données de l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique, dite « Agence Bio », qui, elle, a vocation à suivre le bio de façon très précise.

Si, dans nos enquêtes relatives à la production, nous essayons le plus possible de repérer le bio au niveau des échanges extérieurs, c'est en réalité bien plus compliqué, car nous nous fondons sur des données de gestion, des données administratives. Pour repérer le bio, il conviendrait d'ajouter des questions sur ce sujet, et donc de modifier les systèmes d'information en amont.

Pouvez-vous néanmoins faire des préconisations au ministère, concernant le modèle de production agricole – réorientation, réallocation de surfaces de production, etc. ?

Non, nous n'avons pas cette compétence. Nous avons un rôle d'accompagnement des politiques publiques ; nous éclairons le mieux possible les décisions.

Nous avons, bien entendu, pour mission de repérer la réalité des modèles de production actuels, mais nous ne pouvons pas faire de préconisation. Il est cependant clair que notre système de production devra s'adapter aux tendances évoquées par Bruno Hérault.

J'imagine que vous ne remettez pas des tableaux de données brutes, mais que vous en faites une interprétation. Or une interprétation peut être une préconisation, une voie, une ambition.

L'ambition serait de développer l'offre bio. Aujourd'hui, dans nos quantifications, elle reste encore contrainte. Nous sommes très clairs sur la partie statistique, nos publications dressent des constats clairs, mais neutres ; nous accompagnons les politiques publiques.

Je vous poserai deux questions.

D'abord, à partir de quel moment – ou de quel pourcentage –, estimez-vous qu'une évolution tendancielle est à prendre en compte ?

En second lieu, les conclusions des Assises de l'eau ont été publiées et une mission d'information sur la quantité et la qualité de l'eau a été mise en place. Aujourd'hui, 70 % de la consommation d'eau potable se fait en bouteille. Cette tendance avait-elle été anticipée ? Est-elle liée à la question du risque sanitaire ? Sinon, qu'est-ce qui a poussé les consommateurs à boire de l'eau en bouteille – avec tout ce que cela entraîne en termes de déchets ?

S'agissant des tendances, j'aimerais beaucoup qu'il suffise de compter les pourcents pour déclarer qu'elles sont importantes ou non. Mais ce n'est pas aussi simple que cela : il peut y avoir des artefacts. Par exemple, suite à une crise sanitaire, 20 % ou 30 % de la consommation de viande peut être remplacée par la protéine beaucoup moins chère, comme l'oeuf, et, au bout de quelques mois, on notera une reprise de la consommation de viande. Mais ce n'est qu'une donnée du problème, car pour définir une tendance, il faut d'abord l'enregistrer statistiquement.

Il faut ensuite qu'elle soit avérée objectivement, année après année – ou de cinq ans en cinq ans, selon le protocole de recueil des infos –, car nous devons voir décoller cette tendance, avant de savoir si elle va durer.

Une tendance structurée et profonde est parfois séculaire ; pour être déclarée avérée, une nouvelle tendance doit être présente sur plusieurs décennies. Il faut, en outre, s'assurer qu'elle correspond, sur le plan qualitatif, à des manières d'agir, de penser et de sentir qui vont se prolonger, et ce à l'aide d'éléments symboliques, culturels qui vont perdurer.

C'est pourquoi nous nous sommes fait accompagner d'experts qui, par la discussion, l'échange de données, la controverse et grâce à leur savoir collectif, peuvent nous dire si oui ou non un comportement est une véritable tendance ; c'est tout le problème de la prospective – et parfois nous nous trompons.

S'agissant de la vitesse et du rythme du changement de l'agriculture et de la consommation, l'agriculture est une industrie de masse : il faut immobiliser, capitaliser, acheter des bâtiments, procéder à une sélection génétique, etc. Un agriculteur ne se lance pas pour du court terme. Et, d'un autre côté, nous sommes dans une société de plus en plus individualiste, dans laquelle le consommateur achète de plus en plus, en dehors des besoins familiaux, ce qu'il veut manger ici et tout de suite.

Regarder comment, en très peu de temps, la question du bien-être animal a été posée. En une décennie, cette question est devenue publique, un enjeu de colloques, de séminaires, de politiques, de budgets ; elle a envahi une partie de l'espace de l'alimentation.

Comment un agriculteur d'une filière d'élevage peut-il changer aussi vite que les comportements alimentaires, qui sont extrêmement flexibles et labiles ? Il a affaire à des personnes dont la rationalité de consommation est parfois aussi peu rationnelle que la rationalité de tous les acteurs : que de gens se mettent au régime et ne le tiennent pas ! L'alimentation est propice à des annonces sans fondement et à des promesses difficiles à tenir, d'où l'étude que nous allons mener.

En ce qui concerne la consommation de l'eau en bouteille, plusieurs ouvrages, que je n'ai pas lus, ont été publiés sur cette question. Ces ouvrages tentent de répondre à la question suivante : « Pourquoi la France est le pays de l'eau en bouteille ? ». Les critiques de ces livres expliquent comment l'importance du corps médical, de la pédiatrie dans l'après-guerre, des écoles d'éducation ménagère et peut-être des entreprises du secteur – une sorte de conjonction du système – ont contribué à faire de la France un pays de forte consommation d'eau en bouteille, alors que tout le monde sait que l'eau du robinet y est parfaitement potable.

Cette tendance s'annonce aux États-Unis, depuis quelques années, où la consommation de soda est en baisse alors que celle de l'eau augmente. Les grandes marques telles que Coca Cola, Pepsi et autres investissent massivement dans l'eau et laissent tomber le soda.

Mme Sédillot a indiqué que son travail consistait à dresser des constats, et M. Hérault a dépeint un tableau assez triste de notre société, puisque « nous mangeons comme nous vivons » ! Pour changer notre manière de manger, ne suffirait-il pas de changer notre mode de vie ?

Par ailleurs, est-on capable de définir la manière dont nous consommons dans les différentes régions de France – plus local, plus bio, plus industriel, etc. ?

J'ai bien compris que les urbains ont tendance à prendre conscience des bénéfices du sans gluten et du bio, mais pouvez-vous faire un constat plus national ?

Statistiquement, pouvons-nous disposer d'une description précise des modes de consommation par région ? Non, ce n'est pas simple.

L'INSEE réalise régulièrement l'enquête relative au budget des familles, mais celle-ci n'est pas régionalisée. Nous disposons plutôt de descripteurs nationaux, par catégories socioprofessionnelles.

Cela dit, nous pouvons observer, dans certaines études de terrain, des particularités, des données de nature un peu plus monographique que qualitative.

Quand nous exploiterons les données sur le bio, nous pourrons certainement produire des statistiques plus marquées sur les disparités locales.

Je connais mal les sources qui pourraient nous aider à différencier les régions, mais je pense qu'elles existent, puisque, pour avoir présenté des exposés en région, je sais qu'elles disposent notamment de chiffres relatifs à la matière grasse, aux fruits et aux légumes.

Quand je vous disais que « nous mangeons comme nous vivons », c'était de façon neutre ! L'un des moteurs le plus puissants de cette association de l'alimentation à nos modes de vie, ce sont les rythmes temporels, les rythmes sociaux, le fait que la société accélère et que l'alimentation, qui était une activité qui prenait du temps, a perdu de son importance. La lecture à travers le rythme de vie, les horaires, les emplois du temps, le salariat, explique qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes partent au lycée sans prendre leur petit-déjeuner et compensent avec un peu de snacking à onze heures.

Les repas sont fractionnés et décalés. Aucune importance si une réunion se prolonge : on mange après ! Toutes les activités des urbains sont plus importantes que le repas… Le repas du soir, en revanche, résiste bien, peut-être parce qu'il est nécessaire de garder un moment de convivialité, de sociabilité.

Nous vous avons précisé que notre mission est non pas de faire des prescriptions, mais d'expliquer ce qui se joue et ce qui évolue.

Je dis très souvent à mes collègues du ministère qu'ils doivent abandonner l‘idée qu'ils mangent des saucisses, des lentilles, du pain : on ne mange pas un plat, on consomme des services alimentaires… Voilà un mode de raisonnement qui me semble fort, et ceux qui en captent la valeur sont ceux qui vendent du service alimentaire.

Ils vendent des produits qui s'adaptent parfaitement à nos modes de vie. Notre rapport à l'alimentation a changé, nous avons une nouvelle façon de concevoir celle-ci. Aujourd'hui l'alimentation n'a ni les mêmes vertus, ni les mêmes fonctions, ni les mêmes manifestations qu'il y a cinquante ans ; c'est le résultat d'une agrégation de millions de choix quotidiens qui tirent l'alimentation et le système alimentaire dans une nouvelle direction, à force de vouloir tous la même chose individuellement.

« Nous vivons comme nous mangeons », c'est une formule très appropriée, que je vous remercie de nous avoir apportée. Si nous changions notre manière de consommer, peut-être consommerions-nous moins de « services alimentaires »…

S'agissant de la place de la France en Europe, notre pays a longtemps été le grenier de l'Europe continentale. Occupons-nous toujours cette place, ou y a-t-il de nouveaux flux en provenance d'autres pays - je pense à l'Italie, à la Pologne – qui tirent dans l'autre sens ? Les décideurs politiques affirment que nous avons encore vocation à nourrir l'Europe, ce qui oriente certaines décisions politiques.

Les données du commerce extérieur agroalimentaire de la France font état d'un excédent, c'est certain. Beaucoup de pays n'en ont pas, et l'Europe est déficitaire dans ce domaine.

L'excédent agroalimentaire, depuis les années 2000, est de quelque 8 milliards d'euros ; c'est un « poids lourd » du commerce extérieur, même si, ces deux dernières années, les conditions n'ont pas été favorables, en raison notamment des difficultés que rencontrait la production de céréales. Reste que nous ne sommes plus à l'âge d'or du commerce agroalimentaire, comme cela a été le cas jusque dans le milieu des années 1990. Si l'on analyse les tendances longues, la France perd des parts de marché de façon très nette, notamment au niveau européen.

Sur ces 8 milliards d'euros d'excédent, 6 milliards concernent les produits transformés et 2 milliards les produits bruts.

Deux éléments caractérisent la France par rapport aux autres pays européens. D'une part, les échanges de la France se font moins avec les pays de l'Union européenne qu'avec les pays tiers, dont la part progresse. D'autre part, nos points forts sont concentrés sur trois secteurs : les céréales, les boissons, les produits laitiers – 40 % de nos exportations concernent le vin et les produits laitiers. S'agissant des échanges extérieurs hors vin, nous connaissons une baisse très forte : on a le sentiment que la France est davantage positionnée sur les produits bruts, les céréales notamment, que les autres pays européens, ainsi que sur les produits faiblement transformés, et qu'elle a perdu des parts de marché sur les produits plus transformés, surtout dans ses échanges intra-européens.

Le commerce extérieur français, vis-à-vis de l'Europe, des autres pays de l'Union européenne, reste en excédent, mais il est déficitaire s'agissant des industries agroalimentaires, depuis 2014. Nous perdons des parts de marché, notamment dans le secteur des fruits et dans celui de la viande.

Concernant le marché mondial, les échanges sont tirés par la demande des pays asiatiques. À la fin des années 1990, la France avait perdu des parts de marché au niveau mondial, mais elle est beaucoup plus stable depuis quelques années.

En résumé, la France a un positionnement un peu différent des autres pays européens – nous devons peut-être nous interroger sur cette question.

Concernant l'évolution de l'agroalimentaire, on enregistre une baisse de 350 000 du nombre des agriculteurs actifs ; avez-vous procédé à une enquête prospective pour les dix prochaines années ? Par ailleurs, que va produire la future PAC, avec la « renationalisation » partielle des politiques agricoles ?

S'agissant des évolutions tendancielles, nous avons noté une diminution du nombre d'exploitations, mais une surface agricole utilisée (SAU) relativement stable : 28 millions d'hectares. Certes, il y a un peu d'artificialisation mais, globalement, elle évolue assez peu.

En revanche, il y a un agrandissement de la taille moyenne des exploitations. Nous venons de sortir un document sur les structures, que nous publions tous les trois ans, et qui fait état d'une augmentation de la surface agricole moyenne : 63 hectares contre 57 lors de l'enquête précédente, qui portait sur les chiffres de 2016. Même si le rythme se ralentit un peu par rapport à 2000-2010, le mouvement continue d'aller dans ce sens.

Nous ne faisons pas de modèles prospectifs, mais nous savons que le rythme va ralentir ou se stabiliser. Il s'agit d'une tendance longue et je ne vois pas comment, dans les années qui viennent, elle pourrait s'inverser.

S'agissant de la PAC, nous travaillons en appui avec les directions métiers du ministère. Des travaux vont s'engager sur la nouvelle PAC, que nous essaierons d'illustrer. Des sujets importants remontent, tels que la gestion des risques. Nous accompagnerons les nouvelles politiques à la lumière des travaux et les politiques conduites dans les autres pays, et nous tenterons, une fois les mesures adoptées, de décliner les effets en termes de redistribution, en fonction des mécanismes d'aides.

Enfin, nous accompagnerons les travaux d'évaluation, les enjeux étant importants.

La séance est levée à seize heures vingt.

Membres présents ou excusés

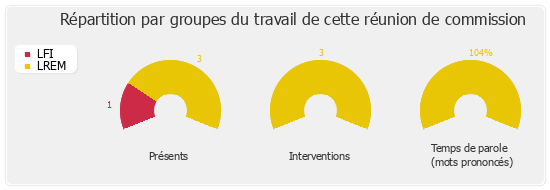

Réunion du mercredi 5 septembre 2018 à 16 heures

Présents. - Mme Michèle Crouzet, Mme Zivka Park, M. Loïc Prud'homme, Mme Nathalie Sarles

Excusés. - M. Julien Aubert, M. Christophe Bouillon