Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques

Réunion du jeudi 11 octobre 2018 à 9h30

La réunion

Jeudi 11 octobre 2018

Présidence de M. Gérard Longuet, sénateur, président de l'Office

La séance est ouverte à 9 h 35

- Audition publique, ouverte à la presse, sur l'expertise des risques sanitaires et environnementaux en France et en Europe

– Je tiens tout d'abord à saluer les invités de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques qui ont accepté de participer à cette matinée. Je vous demande de bien vouloir accepter les excuses de notre premier vice-président Cédric Villani, qui n'a pu se joindre à nous ce matin. Il en est désolé, car il accorde beaucoup d'importance à ce travail très utile d'évaluation de l'expertise des risques sanitaires et environnementaux, à l'instar des quatre rapporteurs qui sont Anne Genetet et Philippe Bolo, députés, Pierre Médevielle et Pierre Ouzoulias, sénateurs. Je ne résiste pas au plaisir de dire que les interventions de notre collègue Ouzoulias sont évidemment attendues avec intérêt, car elles apportent une valeur ajoutée à chacune de nos réunions – les citations latines et grecques ne sont pas monnaie courante dans l'hémicycle.

– Ce sont les valeurs de notre pays, Monsieur le président !

– Nous avons été saisis par les commissions des affaires économiques et des affaires européennes de l'Assemblée nationale sur la question de la confiance que l'on peut placer dans les expertises scientifiques. Ce sujet polémique est d'actualité, mais nous allons essayer de le rendre moins brûlant, car il est indispensable d'évaluer sereinement la qualité de l'expertise des risques sanitaires et environnementaux. Grâce à l'état de la connaissance scientifique, nous pouvons mieux évaluer ces risques, mais aussi fournir une meilleure information à nos concitoyens et donner aux collectivités publiques, aux États, à l'Union européenne, des structures qui permettent de remettre l'église – ou plutôt la mairie, pour respecter le principe de laïcité – au milieu du village…

Nous recevons aujourd'hui des représentants de deux agences d'évaluation, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) et l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA). Plus le nombre d'organismes d'évaluation augmente, et plus le doute dans l'opinion grandit : l'apport d'informations multiples suscite automatiquement des contre-expertises, mais il vaut mieux que le débat ait lieu plutôt que de fonctionner en vase clos. Pour lever toute défiance envers les expertises, chacun doit savoir comment et sur quels principes travaillent ces organismes. Pour savoir si la situation peut être améliorée, il nous faut donner la parole aux experts, aux scientifiques, aux universitaires, mais aussi aux industriels.

En dépit du climat extrêmement tendu, leurs réponses sont importantes et participent de la richesse du débat. Toutefois, cela engendre parfois de la confusion. Le glyphosate, par exemple, est cancérigène pour le Centre international de recherche sur le cancer, mais pas pour l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et l'ANSES. On observe même un marché noir du glyphosate et du Roundup, cette solution étant relativement efficace pour ceux qui vivent dans les régions frontalières. Le rôle de l'Office parlementaire est de prévenir le désastre collectif qui pourrait résulter de la somme des satisfactions individuelles.

Les commissions des affaires économiques et européennes nous ont interrogés à l'origine sur l'indépendance et l'impartialité des agences européennes d'évaluation. Nous avons alors décidé, sans aucun préjugé, d'élargir le sujet sur les processus qu'elles utilisent et sur leurs façons de travailler. Nous n'avons pas à nous ériger en justiciers, même si notre devoir est évidemment de souligner les éventuelles imperfections des dispositifs d'évaluation. Pour être un parlementaire ancien et pour connaître le calvaire des collectivités locales en matière de normes, je puis vous dire que, plus la science progresse, plus les normes et les exigences deviennent fortes, jusqu'à la perfection. Il convient néanmoins de garder un certain recul par rapport à l'évolution des méthodes d'évaluation et les analyses transmises par les uns ou les autres. « Le vin est la plus hygiénique des boissons » disait Pasteur. Cela était sans doute vrai lorsque l'eau était à l'origine de la plupart des affections. Heureusement, ce n'est plus le cas. Par conséquent, je vous incite à considérer que, sauf exception, l'évaluation est une réalité mouvante et que les appréhensions liées à la sécurité peuvent parfois être utilisées à mauvais escient.

– Avant de passer aux présentations et aux échanges entre l'ensemble des participants de cette table ronde, je voudrais, au nom des quatre rapporteurs, procéder à un bref état des lieux de nos travaux sur cette vaste question des conditions de l'évaluation des risques sanitaires et environnementaux par les agences en France et en Europe.

Nous avons mené plus d'une trentaine d'auditions à l'Assemblée nationale et au Sénat depuis le 28 février dernier. Nous avons effectué un déplacement à Bruxelles pour rencontrer les institutions européennes et les parties prenantes concernées par notre sujet, ainsi qu'à l'EFSA à Parme pour mieux connaître le fonctionnement de cette agence. Quelques auditions sont encore envisagées dans les semaines qui viennent.

Disposer d'un arsenal complet d'analyse des risques sanitaires et environnementaux que l'on encourt en utilisant des produits chimiques ou encore des techniques nouvelles nous paraît évidemment essentiel dans le but de préserver notre santé et notre environnement, à l'heure où le principe de précaution est devenu une sorte de ligne directrice de l'action publique. Ces analyses de risques s'effectuent dans un cadre de plus en plus normé sur le plan international, à travers les institutions spécialisées que sont les agences, et avec un cadre réglementaire de plus en plus exigeant.

Or nous entendons des critiques fortes vis-à-vis non seulement de certaines expertises, mais aussi, plus largement, du processus en lui-même. Les critiques portent tant sur la sélection des experts, la gestion des conflits d'intérêts et la déontologie de l'expertise, que sur les limites des méthodes aujourd'hui employées : fourniture des données par les firmes parties prenantes dans les processus d'autorisation, faiblesse de la contre-expertise, insuffisance des investigations sur les risques environnementaux, sur les effets indirects, mauvaise appréhension des phénomènes d'expositions à long terme – c'est la notion d'exposome –, insuffisante prise en compte des effets de la perturbation endocrinienne, faiblesse des connaissances dans des champs d'analyse nouveaux comme celui des nanomatériaux, obsolescence des modèles, etc.

Ces questions se posent bien entendu à l'égard des pesticides comme le glyphosate utilisés en agriculture, mais plus largement pour tous les produits, toutes les substances qui jalonnent notre vie quotidienne, même si aujourd'hui le projecteur est braqué davantage sur les pesticides agricoles. Dans un tel contexte de doutes, d'incertitudes, mais aussi de suspicion, la prise de décision publique devient extrêmement difficile, d'autant plus qu'interviennent aussi dans le débat public des éléments irrationnels : peurs, fake news, etc.

Avoir conscience des limites actuelles des dispositifs d'évaluation des risques sanitaires et environnementaux doit conduire à les perfectionner, à faire évoluer les méthodes d'analyse, afin de bâtir une confiance renouvelée entre l'ensemble des acteurs : acteurs de l'économie, scientifiques, décideurs et citoyens. Pourquoi se doter d'agences comme l'ANSES si l'on ignore ensuite leurs recommandations ?

À ce stade, même si nos conclusions ne sont pas encore définitives, notre mission a mis à jour quelques axes forts de réflexion.

Premier axe : toute évaluation des risques constitue un exercice nécessairement incomplet, qui doit en permanence évoluer en fonction des avancées de la science, mais aussi des observations de terrain. L'objectif de l'évaluateur doit être de réduire les marges d'incertitude, mais il ne peut jamais totalement les abolir. C'est l'objet de la pharmacovigilance concernant les médicaments et de la phytopharmacovigilance pour les produits phytopharmaceutiques. La mise en place d'outils de surveillance biologique de la population ou du territoire doit aussi permettre cette analyse plus fine des risques encourus en situation réelle.

Deuxième axe qui découle de notre première constatation sur la difficulté à appréhender les risques de manière complète : la gestion des risques est extrêmement compliquée, puisqu'elle s'appuie non pas sur des données binaires, mais sur des appréciations complexes et mouvantes. À partir de quand faut-il encadrer, voire interdire, certains produits ou certaines pratiques ? Doit-on brider l'innovation si celle-ci comporte des zones d'ombre, d'incertitude ?

Troisième axe : les progrès de la connaissance sont indispensables pour mieux appréhender les risques à long terme ou encore les risques cachés, non immédiats, et notamment les effets délétères sur l'environnement et la santé qui peuvent se manifester avec d'importants effets-retard, et cet effort de recherche doit être poursuivi par toutes les parties prenantes : industrie, monde académique, agences. Le débat sur les perturbateurs endocriniens est emblématique de ce besoin de faire progresser les connaissances.

Quatrième axe : le débat sur les risques ne peut pas devenir un vaste bazar où les émotions et la rhétorique prennent le pas sur la méthode scientifique et la rationalité. Il convient donc d'envisager une institutionnalisation des débats sur les risques et de renforcer la communication dans ce domaine. Intégrer les citoyens au processus d'expertise et garantir à tout moment le maximum de transparence paraissent nécessaires pour permettre au débat de se dérouler plus sereinement.

Le débat d'aujourd'hui doit contribuer à faire progresser nos réflexions sur ce sujet vaste et délicat en traitant de deux aspects. Où en sont les méthodes permettant d'identifier des dangers, de caractériser des risques et de dire quand ils sont acceptables et quand ils ne le sont plus ? Comment le citoyen perçoit-il aujourd'hui les risques sanitaires et environnementaux autour de lui ? Cette dernière question s'adresse au citoyen, mais elle doit aussi intéresser au plus haut point le scientifique, sinon aucun dialogue ne sera possible entre les deux.

– Je vous remercie de cette invitation. L'ECHA étant localisée en Finlande, nous n'avons pas l'occasion de venir fréquemment à Paris, mais nous sommes très partisans de ce genre de rencontres.

Créée en 2007, l'Agence européenne des produits chimiques travaille sur la sécurité dans l'utilisation des produits chimiques. Elle est en charge de quatre législations européennes. La plus connue, la législation REACH, concerne toutes les substances industrielles fabriquées ou importées sur le marché européen au-delà d'une tonne par an. Le règlement Classification, étiquetage et emballage, dit CLP, régit les dispositifs d'étiquetage qui informent le consommateur de la classe de danger des produits, et ce pour toutes les substances présentes sur le marché. Le règlement sur les produits biocides entre également dans notre champ de compétences. Enfin, le règlement sur le consentement préalable informé, dit PIC, moins connu, traite de l'import-export des substances dangereuses.

L'ECHA gère tous les aspects techniques et administratifs, mais elle peut également prendre des décisions réglementaires. Elle peut refuser l'enregistrement d'une substance dans le cadre de l'application du règlement REACH, par exemple.

Son champ d'intervention couvre tous les produits industriels et les biocides, avec un chevauchement sur celui de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, pour la classification des pesticides.

Les législations précédemment mentionnées engendrent une masse considérable de données, car elles obligent les industriels à réaliser de très nombreuses études pour s'assurer que leurs substances peuvent être utilisées en toute sécurité. En outre, une législation comme la CLP a des répercussions sur de nombreuses législations en aval : une classification peut imposer la mise en oeuvre de protections supplémentaires sur les sites industriels ou interdire toute utilisation de la substance dans les produits consommateurs.

En ce qui concerne la législation REACH, les industriels ont la charge de la preuve et sont tenus de faire circuler les informations qu'ils ont collectées tout au long de la chaîne d'approvisionnement : ils doivent recommander à leurs clients des mesures de sécurité, qui devront être transmises jusqu'au client final. Pour l'enregistrement du produit, toutes les informations doivent nous être envoyées, charge à nous de nous assurer que le dossier est complet et conforme à la réglementation. Il revient aux États membres de clarifier d'éventuels doutes sur une substance : ils peuvent alors demander des informations complémentaires et prendre toute mesure en matière de restriction.

L'Europe doit être fière de cette législation, qui existe depuis dix ans. C'est la législation sur les produits chimiques la plus ambitieuse au monde et, si elle est bien appliquée, la plus protectrice pour le citoyen et l'environnement.

Nous disposons d'un enregistrement pour 20 000 substances, et entre 2 et 3 millions d'études pour ces substances. Ce chiffre est porté à 130 000 substances pour la classification et l'étiquetage. Nous avons donc développé la plus grande base de données au monde sur les propriétés et les effets des substances chimiques.

Dans le cadre de la législation REACH, nous recevons, non pas des études complètes, mais ce qu'on appelle des « résumés étendus ». Si nous le souhaitons, nous pouvons bien évidemment avoir accès à l'étude complète. En revanche, les éléments nous parviennent sous un format informatique structuré, ce qui nous permet, une fois le dossier considéré comme complet, de les diffuser immédiatement sur notre site internet et d'assurer ainsi une meilleure information de tous. Le règlement REACH offre aussi une forme de garantie de la compétitivité des entreprises, puisqu'il est valable partout en Europe et facilite l'accès aux autres États membres. C'est pourquoi, notamment, les Anglais demandent à pouvoir rester dans ce cadre réglementaire malgré le Brexit. Toutefois, certains points doivent encore être améliorés, comme la qualité des dossiers, laquelle est inégale.

S'agissant de la gestion des risques, la France, via l'ANSES, a proposé certaines classifications et mesures de gestion des risques, en particulier pour les perturbateurs endocriniens. Citons également le cas du chrome VI, contenu dans les objets en cuir, dont l'utilisation faisait courir un risque d'allergie à un million de citoyens européens et dont la restriction, d'après nos estimations, a permis d'éviter 10 000 nouveaux cas d'allergie par an.

Les restrictions mises en place depuis 2008 auraient permis de dégager l'équivalent d'un milliard d'euros en bénéfices pour la santé humaine.

Comment s'effectue l'évaluation ? Un travail informatisé nous permet tout d'abord de repérer, dans notre énorme base de données, les substances risquant de poser problème. Nous nous intéressons de plus en plus au traitement de groupes complets de substances – par exemple, de nombreuses mesures réglementaires ont été prises sur le bisphénol A, que les industriels pourraient être tentés de remplacer par le bisphénol S, une substance présentant des risques identiques. Le processus se poursuit en collaboration avec les experts des États membres. Ces derniers peuvent alors intervenir, en décidant d'approfondir l'étude sur une substance donnée. Une fois le dossier préparé, se tiennent des comités d'experts, réunissant des experts des États membres, dont 90 % sont des fonctionnaires. Ils formulent un avis, ensuite discuté, en comitologie, avec les États membres.

Une opinion scientifique est ainsi élaborée, avalisée par les pairs, mais il faut, à un moment donné, une décision politique pour réglementer ou non la substance.

Depuis 2007, l'ECHA applique une politique de prévention des conflits d'intérêts à l'ensemble de son personnel, ainsi qu'aux membres de son conseil d'administration et aux experts de ses comités. Très attachée à la transparence, elle explicite sur son site, dans toutes les langues européennes, ses processus décisionnels. Ces derniers sont très ouverts : toutes les intentions réglementaires sont présentées en amont, ce qui permet aux parties prenantes d'être informées et de pouvoir intervenir ; des consultations publiques sont systématiquement prévues – ce fut le cas pour le glyphosate ou le dioxyde de titane ; les comités d'experts sont ouverts à des représentants accrédités, soit des industries, soit des ONG.

– Le champ d'intervention de l'ANSES est tellement large qu'il est plus simple, pour caractériser l'essence de son action, d'employer trois verbes : évaluer, connaître et protéger.

L'étendue de ce champ nous permet néanmoins de travailler autour d'un axe commun : les connaissances scientifiques relatives aux risques.

Une partie de l'agence travaille à « semer pour récolter », à travers une activité de financement de la recherche, via le programme national de recherche en environnement-santé-travail, le PNREST, et par des travaux de laboratoire. Une autre partie s'occupe de la phase d'expertise, consistant à « récolter » les connaissances nouvelles et à les assembler. Nous nous appuyons, pour cela, sur nos collectifs d'experts et nos méthodologies d'analyse de la littérature scientifique. Autre composante de nos métiers, le législateur nous a confié une mission en matière de gestion des risques pour les médicaments vétérinaires et les produits phytopharmaceutiques. Enfin, composante importante lorsque l'on parle d'expertise des risques, nous sommes chargés d'une mission de vigilance et de surveillance.

Notre expertise s'inscrit dans un système plus global de gouvernance des risques. Il est donc important de la rendre accessible et intelligible à l'ensemble des parties prenantes : les décideurs publics – principaux destinataires de notre travail –, les industriels, les citoyens.

Elle est sollicitée sur des sujets aux dimensions scientifiques importantes, là où les connaissances sont partielles ou émergentes et en cas d'innovation ou de développement. Je pense à la 5G dans le domaine des radiofréquences ou aux terrains synthétiques utilisant des granulats pneumatiques.

À quoi sert cette expertise ? Notre rôle premier est de déterminer ce qui est acceptable en termes de risques et ce qui l'est moins. Ce procédé suit plusieurs étapes : formulation de la question en termes scientifiques ; caractérisation des dangers ; évaluation du niveau d'exposition au produit ; évaluation du risque, avec mise en lumière des possibilités d'aggravation de ce risque et des incertitudes.

L'ANSES travaille selon un modèle intégratif des risques, prenant en compte le fait que nous ne sommes pas, un jour, consommateur, un autre, travailleur et, un autre encore, citoyen. L'exemple du plomb l'illustre parfaitement : on peut avoir été exposé à cette substance toxique tout à la fois via l'air de son appartement, des canalisations d'eau, son alimentation et son environnement de travail. Ce modèle intégratif, nous vous le devons, Mesdames, Messieurs les parlementaires ; il a été rendu possible par le regroupement, au sein de l'ANSES, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'AFSSA, et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, l'AFSSET. Nos collègues anglais le désignent par les termes « One Health », nom qui a été retenu pour un projet européen de programmation conjointe dans lequel l'ANSES est très impliquée.

L'ANSES, avant même l'application du décret-charte de l'expertise sanitaire, en a intégré les principes : la compétence, par un travail collectif mené avec des experts ; l'indépendance, par l'analyse systématique des liens et conflits d'intérêts ; le contradictoire, par la confrontation des points de vue.

Au-delà de ces principes, nous souhaitons être dans une posture de vigilance permanente. Il faut donc éviter que l'expertise scientifique ne s'élabore en vase clos et, pour cela, ouvrir le processus aux parties prenantes. Ainsi, nos comités d'orientation thématique permettent un dialogue en amont ; nous procédons à des auditions au cours de nos travaux ; enfin, nous avons pu, sur un sujet comme l'électro-hypersensibilité, retarder la publication de notre avis pour la faire précéder d'une consultation ayant permis de recueillir d'autres questionnements et éclairages.

Qualité et robustesse sont donc au coeur de notre méthodologie.

Cela se traduit, d'abord, par une exigence en termes de qualité de nos données. Nos champs d'intervention sont très divers et nous ne pouvons pas toujours nous appuyer sur les travaux d'un observatoire ou d'une agence. Parfois, nous devons procéder à un examen fouillé de la littérature, ce qui nous a conduits à travailler sur nos méthodologies en la matière.

Cette rigueur ne doit toutefois pas nous faire oublier que ces méthodes dépendent de l'état de la connaissance à un instant « t ». Il faut effectivement les faire évoluer et prendre en compte la problématique des mélanges afin d'identifier les combinaisons de substances chimiques qu'il faut investiguer en premier. Pour cela, nous participons notamment à des programmes de recherche européens.

Nous considérons également, comme la loi l'impose aux agences d'évaluation et aux administrations, non pas une exposition, puis une autre, mais l'exposome, c'est-à-dire tous les types de facteurs de toxicologie, à un instant « t » et dans le temps, ainsi que le contexte socio-économique d'exposition.

Nous développons également la qualité et la robustesse dans nos articulations avec le niveau européen et international, ce qui nous permet de confronter nos dossiers à ceux des autres agences nationales et de constater, en amont des décisions, des écarts de vue s'il y en a. In fine, les cas de désaccord sont relativement peu nombreux. À l'échelon européen et international, nous travaillons dans le domaine de la recherche pour faire progresser les méthodologies d'évaluation.

Pour conclure, quels sont nos points forts et nos points faibles ? La vision d'ensemble et la vigilance sont incontestablement des atouts. La confrontation, les échanges avec nos pairs et les parties prenantes sont à l'évidence des facteurs de robustesse, ainsi que le souci méthodologique de nos experts. Notre dernier point fort, c'est la connaissance que nous avons de nos faiblesses. Les leviers pour faire progresser la connaissance en matière de caractérisation et de danger ne sont pas très nombreux. Le PNREST, malgré son intérêt, n'est doté aujourd'hui que de 6 millions d'euros, ce qui est relativement modeste. Ces problématiques étant internationales, nous avons suggéré la mise en place d'un fonds, sur le modèle du National Toxicology Program qui existe aux États-Unis, afin de mettre en oeuvre une logique de coopération entre agences et entre pays.

Nous veillons, c'est une préoccupation dans la durée même si nous n'avons pas d'alerte aujourd'hui, à pouvoir continuer dans le temps à mobiliser nos experts, qui viennent du monde académique, du monde universitaire. Il faut qu'ils trouvent satisfaction et utilité à travailler dans notre contexte.

Enfin, dernier axe de progrès : dans les domaines où les incertitudes sont les plus fortes – les faibles doses, les perturbations endocriniennes –, nous devons travailler de manière déterminée avec nos collègues, au-delà des frontières, à la construction de référentiels d'évaluation.

Nous vous remercions de ces interventions. Nous allons maintenant avoir le regard d'un sociologue sur la façon dont la réglementation est ressentie.

– Je tiens tout d'abord à remercier l'Office de son invitation, car peu de sociologues interviennent dans ce cadre, alors qu'ils peuvent apporter un éclairage complémentaire sur ces sujets. Vos questions portent sur les activités d'expertise, dont l'existence est longtemps restée méconnue des citoyens, et sur les méthodologies, souvent très techniques.

Au cours des années écoulées, on n'a malheureusement entendu parler du travail des agences qu'à l'occasion de crises, comme ce fut le cas de l'Agence du médicament en 2011 lors de l'affaire du Mediator et depuis 2015 concernant la question de la classification du glyphosate. Dans ces affaires, comme dans d'autres, des commentateurs en sont venus à parler de conflits d'intérêts et de déontologie de l'expertise.

Mon intervention aujourd'hui n'ira pas dans ce sens. Je montrerai que ces crises révèlent des problèmes plus profonds, plus systémiques, et probablement plus techniques.

En tant que sociologue, je ne travaille pas sur l'opinion mais suis sociologue des sciences. J'étudie depuis bientôt dix ans le fonctionnement de différentes réglementations qui s'appuient sur les travaux d'agences sanitaires et sur la réglementation européenne des produits chimiques, le règlement REACH. C'était l'objet de ma thèse de doctorat. Dans ce cadre, j'ai pu enquêter sur les activités de l'ANSES, de l'Agence européenne des produits chimiques, et des industriels.

J'étudie à présent le fonctionnement des agences dans les domaines du médicament et des pesticides. Je m'intéresse au fonctionnement concret de leurs dispositifs d'expertise. J'ai rencontré des experts, participé à certaines réunions. Leurs conditions de travail sont très contraintes, ce qui explique au moins en partie la crise de confiance dont vous avez parlé à plusieurs reprises.

J'interviendrai aujourd'hui en trois temps. J'évoquerai d'abord les méthodologies d'évaluation, puis la dépendance des agences aux données industrielles, avant de conclure sur le défaut de poser le problème de l'expertise uniquement en termes de déontologie ou de conflit d'intérêts.

Les méthodologies d'évaluation sont souvent inadaptées aux enjeux sanitaires et environnementaux de notre société, en particulier à ceux qui ont fait l'actualité ces derniers temps. Depuis les années quatre-vingt-dix, le paradigme de l'analyse des risques a progressivement été importé des États-Unis. Ce sont globalement les standards qu'on connaît aujourd'hui et sur lesquels est appuyé le fonctionnement des agences.

Concrètement, aujourd'hui, quand on évalue les risques que présente une substance chimique, on croise ses dangers, par exemple sa cancérogénicité, avec les expositions estimées des travailleurs ou de la population générale, afin de fixer des seuils qu'on estime acceptables pour éviter les intoxications. Ces méthodologies sont cependant controversées, et ce depuis très longtemps. En effet, ces protocoles ont du mal à s'adapter et à évoluer, notamment parce qu'ils reposent sur des normes très standardisées, pour ne pas dire figées. À titre d'exemple, l'affaire Séralini, qu'a étudiée un collègue sociologue, David Demortain, est assez représentative de cette normalisation. Mon but n'est pas de dire si Séralini avait raison ou pas, il est de souligner la très grande normalisation de ces dispositifs.

Pour mémoire, l'équipe de Séralini a publié en 2012 une étude montrant qu'un OGM, le NK603, et le Roundup sont cancérigènes. L'étude a été très rapidement disqualifiée, en quelques semaines seulement : la souche de rat utilisée n'était pas la bonne, les tests statistiques n'étaient pas ceux qui sont utilisés habituellement, les populations n'étaient pas de la bonne taille.

La grande standardisation des protocoles rend malheureusement les agences incapables parfois de répondre à de nouveaux défis, comme l'étude des effets dits cocktails ou celle des perturbateurs endocriniens, notamment parce que ces objets ne correspondent pas aux approches habituelles qui ont été développées en toxicologie réglementaire. Schématiquement, on examine plutôt les substances une à une et non en association et on ne tient pas compte, par exemple pour les perturbateurs endocriniens, des effets multi- générationnels.

Pour lever ces limitations, vous pourriez vous poser les questions suivantes : comment les protocoles de tests sont-ils élaborés ? Sont-ils capables d'évoluer ? À quel rythme ? Sous l'effet de quelles incitations ? À cet égard, on pourra peut-être parler du financement de la recherche, la discipline toxicologique n'étant pas très gâtée en France, comme ailleurs du reste.

L'évaluation des niveaux d'exposition supposés des travailleurs agricoles est un exemple particulièrement parlant de l'inadéquation des méthodologies d'évaluation. Depuis longtemps, l'évaluation des expositions des travailleurs agricoles repose sur l'hypothèse qu'ils portent des équipements de protection individuelle – des combinaisons, des masques, des gants, qui doivent en outre être systématiquement propres ou neufs. Or on sait très bien aujourd'hui que cette hypothèse ne correspond pas à la réalité. Ces équipements sont en effet rarement neufs. Ils sont souvent mal nettoyés et parfois défectueux, comme l'a illustré le procès qui a opposé Dewayne Johnson, un jardinier américain, à Monsanto. Pourtant, les méthodes d'évaluation des risques des pesticides sont basées sur ces hypothèses. Cela peut conduire à rendre invisibles ou non significatifs des cas d'intoxication et à maintenir sur le marché des produits qui sont à l'origine de graves pathologies.

Je reviendrai maintenant rapidement sur l'origine industrielle des données avec lesquelles les agences travaillent. Lorsqu'on examine la question de l'indépendance des agences, il faut avoir en tête que l'essentiel des données avec lesquelles opèrent leurs experts sont produites et fournies par les industriels, pour des raisons évidentes. La situation est plus ou moins la même dans tous les secteurs, qu'il s'agisse du secteur du médicament, de celui des produits phytopharmaceutiques ou de celui des substances chimiques. En pratique, la dépendance des agences aux industriels peut causer des difficultés assez considérables.

Dans le cadre de la réglementation REACH, les industriels doivent enregistrer leurs molécules, fournir des données sur leurs propriétés, leur fabrication, leurs usages et leurs risques. Cette approche était considérée comme nécessaire dans la mesure où les autorités disposaient jusque-là de très peu de données sur les produits sur le marché. Cette délégation totale de la production des données a des conséquences sur le travail des experts. Les experts de l'ANSES sont souvent bloqués dans leurs évaluations parce qu'ils ne trouvent pas les données qu'ils cherchent dans les dossiers d'enregistrement. Les études fournies par les industriels sont souvent trop anciennes. Elles sont parfois mal justifiées. La plupart du temps, les chercheurs ne disposent que de résumés. Il est difficile pour un scientifique de juger de la qualité d'une étude lorsqu'il n'en a que le résumé. Ces difficultés rendent le travail d'évaluation extrêmement ardu.

Autre point important : à part pour les molécules les plus documentées, il est difficile pour les experts des agences de disposer de données indépendantes. Ce problème affecte évidemment tous les secteurs, mais l'exemple du Mediator en a constitué une illustration pour le moins criante. Alors que le benfluorex, la substance active du Mediator, a obtenu son autorisation de mise sur le marché en 1976, il aura fallu plus de trente ans pour qu'une étude indépendante, conduite par le docteur Irène Frachon et son équipe, démontre les dégâts qu'il provoquait sur les valves cardiaques et qu'il était à l'origine de centaines de décès. Cette étude, non financée par le laboratoire Servier, a conduit au retrait du Mediator à la fin de l'année 2009.

Enfin, il ne faut pas croire que cette crise de confiance est uniquement une question de déontologie ou de conflit d'intérêts. L'affaire du Mediator a donné lieu à des états généraux et à la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, dite loi Bertrand. L'Agence du médicament a ensuite été réorganisée en 2012. Ces dispositions sont probablement utiles, mais on peut se demander dans quelle mesure elles ne réduisent pas cette crise de confiance au seul problème de la déontologie, comme on le lit souvent dans la presse. Elles laissent de côté les problématiques que j'ai mentionnées plus tôt, qui sont peut-être plus techniques, plus profondes, sur les méthodologies d'expertise. Comment les protocoles de tests sont-ils élaborés ou standardisés ? Quels sont leurs limites ou leurs impensés ? Comment pourraient-ils évoluer plus vite ? Avec quels financements ?

Concernant les données, comment les études expertisées sont-elles produites ? Comment sont-elles sélectionnées, et par qui ? Quels sont les limites et les effets de ces méthodes de sélection, notamment du fait de l'asymétrie entre le travail des agences et celui des entreprises ?

Plus généralement, on peut se poser la question des faibles moyens des agences d'expertise. Peuvent-elles par exemple conduire des contre-expertises indépendantes, pour les 20 000 substances enregistrées ? Les autorités ont-elles la volonté de faire appliquer les lois qui régulent le secteur de la chimie ? On le sait, la qualité des dossiers est très variable.

Au final, nous savons tous que ces réglementations sanitaires et les dispositifs qui les appuient sont le résultat de négociations ou de choix politiques. Des choix politiques doivent donc probablement être faits pour résoudre la crise de l'expertise dont nous parlons ici.

Votre intervention a le mérite d'ouvrir le débat avec les agences, qui sont très directement interpellées, mais aussi avec les autorités politiques.

Je donne maintenant la parole aux associations, puis à un industriel.

– Merci, en me donnant la parole, de permettre aux citoyens de s'exprimer.

France Nature Environnement, qui fête ses 50 ans cette année, est une fédération comprenant un peu plus de 3 500 associations et 14 fédérations nationales. Nous représentons des milliers de personnes préoccupées par les questions de santé, d'environnement et de biodiversité. Nous comptons 16 réseaux thématiques et nous sommes impliqués notamment au sein du Bureau européen de l'environnement et d'autres associations internationales. Nous sommes donc la troisième plus grande fédération de France, après celle du sport et celle de la chasse. Nous sommes également très investis auprès des agences sanitaires.

Nous ne sommes pas arc-boutés sur des positions de principe ou dogmatiques, nous privilégions au contraire la concertation, le dialogue et l'expertise, ce qui ne nous empêche évidemment pas, le cas échéant, d'exprimer nos désaccords. Nous avons des représentants au conseil d'administration de l'ANSES. Je suis moi-même administrateur à Santé publique France. Notre rôle est de porter la parole citoyenne pour faire avancer le débat.

M. Boullier a abordé un certain nombre de points que j'aurais pu évoquer. Nous faisons les mêmes observations.

Nous sommes très sollicités à différents niveaux, soit par des associations concernant des dossiers locaux, soit par des citoyens, qui ne sont pas forcément des adhérents de France Nature Environnement, mais qui sont à la recherche d'informations. La grande difficulté pour eux est de trouver la bonne information au bon endroit et de lui faire confiance. On trouve tout et n'importe quoi sur internet !

La crise de confiance est réelle. Certains citoyens mettent en doute les données des experts et des industriels. Nous le voyons lorsque nous participons à des formations universitaires ou aux formations citoyennes que nous organisons dans les écoles et les lycées sur l'environnement au sens large : ils pensent que les agences ne sont pas indépendantes, qu'elles sont inféodées, qu'il y a des collusions d'intérêts.

Il nous faut travailler sur la clarté des messages. Nous nous appuyons sur les expertises, mais celles-ci ont certaines limites. Nous cherchons à adopter une vision équilibrée dans nos plaidoyers.

La crise de l'expertise n'est pas qu'une crise de déontologie, c'est aussi le fait d'un manque de moyens. Pour gagner en confiance, pour être réactifs et faire évoluer les protocoles, les agences ont besoin de moyens. Or on voit bien que les scientifiques sont plus souvent occupés par la course aux financements que par leurs recherches.

Il faut développer la recherche, les nouveaux protocoles. Sur les perturbateurs endocriniens, on ne peut plus utiliser les mêmes paradigmes. Les agences ont besoin de nouvelles modélisations. Il faut écouter le terrain. Ce sont les naturalistes, il y a quarante ou cinquante ans, qui ont été les premiers lanceurs d'alerte sur les effets des perturbateurs endocriniens sur la faune et sur la flore. Il est donc important de donner la parole – comme vous le faites aujourd'hui – aux observateurs de terrain qui forment notre réseau. Les citoyens attendent que nous soyons écoutés.

Dernier point – comment l'aborder sans heurter les industriels ? Lorsque l'on met à disposition des données, tout dépend de leur communication, de leur matérialisation par un graphique. Un résumé ne donne pas le contenu exact d'une étude… J'ai participé à des choix de marchés de détergents-désinfectants dans les hôpitaux, je sais que deux concurrents peuvent respecter la norme EN 1275 de manière très différente… Certains industriels peuvent volontairement omettre certaines informations. Les citoyens expriment un doute sur ces manières de présenter les résultats des études et sur la complétude des données communiquées.

Au sujet des perturbateurs endocriniens, des citoyens nous ont signalé le très beau site internet de l'industrie chimique sur le sujet, mais celui-ci minimise certains risques et fausse l'information.

Dans les universités, dans les groupes de travail, lorsque nous répondons à des enquêtes publiques, nous participons à la formation et à l'éducation. Les gens doivent acquérir les outils de sélection de l'information.

Merci de votre intervention : la participation de vos 3 500 associations est précieuse pour la vie collective – cette participation peut être conflictuelle, mais ne nous en plaignons pas, c'est le signe d'une société pluraliste. Monsieur Garnier, les industriels évoluent, eux, dans un monde concurrentiel…

Merci de votre invitation. Je suis ravi de pouvoir porter ici la voix d'un industriel. Oui, notre environnement est concurrentiel, mais aussi très encadré. Le groupe Bayer, que je préside en France, est spécialisé en santé humaine, en santé animale et en protection des cultures, pour permettre une production de denrées alimentaires en quantité et en qualité. Nous avons développé des valeurs d'ouverture, de dialogue et de transparence. Parmi les premiers en Europe, nous avons créé un site internet – Transparency.com – afin de donner accès à l'ensemble des résumés d'études sur tous les produits phytosanitaires que nous avons développés. Nous fournissons sur demande l'ensemble des données aux associations.

Le groupe Bayer vient de racheter Monsanto, qui a inventé le glyphosate – aujourd'hui passé dans le champ des génériques. Mais nous disposons des données concernant cette molécule. Notre production de phytosanitaires s'opère dans un cadre contraint, qu'il soit français ou européen. Grâce à la qualité de ce cadre, nous établissons les dossiers très complets en respectant la réglementation la plus stricte au monde – nous pouvons le dire, nous travaillons sur tous les continents ! Ces dossiers permettent aux agences de faire l'évaluation la plus précise possible, avant de donner une autorisation provisoire.

Le cadre est contraint, car nous avons l'obligation de fournir des études complètes. Si elles ne le sont pas, l'agence les rejette. Nous devons fournir des études reproductibles, traçables, auditables à tout moment. Ce cadre évolue : aujourd'hui, au niveau européen, il s'agit du règlement 110709, qui a remplacé la directive 91414. Les vagues réglementaires européennes successives prennent en compte les évolutions scientifiques. Tous les dix ans, un nouveau règlement se substitue à l'ancien. Cela permet une bonne combinaison entre évolution des connaissances scientifiques et cadre d'évaluation.

Les études sont réalisées sous la responsabilité des industriels. Un dossier phytosanitaire est aujourd'hui composé à 90 % d'études sur la santé – pour 50 % – et sur l'environnement – pour 40 %. Il y a vingt ans, ces deux parts ne représentaient ensemble que 23 % à 30 %. Le coût de développement d'un produit phytosanitaire s'en ressent : 280 millions d'euros en moyenne. Lorsque l'on dit que les agences pourraient conduire les études elles-mêmes, il faut savoir que cela représenterait un coût considérable, probablement hors de leur portée. Nous réalisons nous-mêmes la moitié des études.

Nos laboratoires obéissent aux Bonnes pratiques de laboratoire (BPL), contrôlées à tout moment. Un des éléments les plus contrôlés est la complétude de la traçabilité des données, qu'elles soient positives ou négatives.

Les agences donnent une autorisation provisoire de mise sur le marché pour dix ans, qui peut être remise en question si la phytopharmacovigilance met en doute son innocuité.

Concernant le hiatus entre public et privé, Bayer a des labos importants – en toxicologie à Sophia-Antipolis et sur les maladies des plantes à Lyon – qui ont de forts liens avec des labos publics, ce qui permet d'aller toujours plus loin dans la connaissance. C'est le cas par exemple au laboratoire mixte CNRS-Bayer de Lyon, depuis 1993.

Le Gouvernement français dispose d'un programme national de recherche sur les perturbateurs endocriniens, le PNRPE ; nous proposons de mettre à disposition tous nos moyens, considérant que le partenariat public-privé peut contribuer à rasséréner le débat.

Madame Schilliger-Musset et Monsieur Schuler, quels sont les effectifs à temps plein et le budget de vos agences, et quels sont vos parcours personnels ?

– L'ECHA regroupe 600 personnes à Helsinki. C'est un peu loin, mais la qualité de vie y est excellente. Notre effectif décroît de 2 % par an, sous l'effet de contraintes budgétaires. Notre agence est considérée comme étant en mode « croisière » : arrivée à maturité, elle n'est plus en croissance. Mais nous nous voyons confier de plus en plus de responsabilités. Une nouvelle législation arrive sur les polluants organiques persistants (POP), une autre sur la gestion des déchets... À la fin du débat au Parlement européen sur ce sujet, il nous a été demandé de créer une base de données de tous les articles qui contiennent des substances préoccupantes, qui serait alimentée par les producteurs et recycleurs… Or nous ne disposons ni des postes ni des moyens financiers suffisants pour remplir cette mission. Notre budget est de moins de 100 millions d'euros.

Mon parcours personnel est hybride : après une maîtrise de physique-chimie et un diplôme d'ingénieur en électronique et en informatique, j'ai quitté la France, il y a 30 ans pour suivre mon mari. J'ai finalement obtenu un master en business de l'Institut européen d'administration des affaires (Insead). J'ai travaillé dans le domaine public-privé. Depuis treize ans, je travaille pour des organisations européennes. Votre question sur les budgets est une excellente question !

Certaines réalités triviales commandent les résultats obtenus par les organisations…

– L'ANSES compte 1 300 personnes, mais la moitié de son travail relève de la recherche et référence. L'évaluation des risques occupe entre 300 et 400 personnes, en plus des 800 experts extérieurs qui nous alimentent. Il est important de pouvoir compter sur eux.

Notre budget est de 150 millions d'euros ; nos recettes sont composées de subventions pour charge de service public pour une centaine de millions d'euros, du produit de redevances pour la mise sur le marché et des financements extérieurs de quelques équipes de recherche pour une dizaine de millions d'euros.

Je suis ingénieur des mines, et fais partie du corps des mines. J'ai travaillé dans deux secteurs : la gestion et l'évaluation des risques dans le domaine nucléaire et radiologique, notamment à l'IRSN, mais aussi l'enseignement et la recherche, puisque j'ai dirigé une école d'ingénieurs à Nantes.

– Il ne faut pas confondre les liens ou les conflits d'intérêts, d'une part, et la notion d'intégrité scientifique, d'autre part. On parlait encore ce matin des fausses études publiées par des revues prédatrices… Comment les agences peuvent-elles se protéger contre ce phénomène – même s'il touche plus des pays comme l'Inde que la France ? Pourquoi le mot d'intégrité scientifique n'a-t-il pas encore été prononcé ? Quels protocoles utilisez-vous pour lutter contre les fausses études et les fausses revues à comité de lecture ?

– Dans le travail quotidien des agences, cette question n'est pas une problématique. Les dossiers fournis par les industriels ne comportent pas de fausses études, mais des études revues par les pairs.

– L'étude, ciblée je crois par le Washington Post, était vraiment farfelue. Personne n'est à l'abri. Les industriels – soyons positifs – pourraient involontairement présenter une étude qui n'est pas solide…

– Je suis très européenne dans ce domaine ! Les dossiers fournis par les entreprises européennes sont beaucoup plus solides que ceux qui viennent d'ailleurs. C'est vraisemblablement le cas aussi pour les entreprises américaines, le problème concerne surtout les pays émergents. Cela pose un problème de fairness. Les États membres sont responsables du contrôle ; ce sont eux qui doivent être vigilants. Il est important que ce contrôle se fasse directement. Lorsque nous formulons des décisions, les entreprises doivent s'y conformer, en fournissant par exemple des données complémentaires. Ce sont les États membres qui doivent contrôler qu'elles le font. Ils sont aussi responsables des contrôles aux frontières.

Les données que nous recevons sont issues d'études suivant des protocoles très précis fixés par l'OCDE, qui évoluent chaque année pour prendre en compte les nouvelles connaissances. Les BPL doivent être présentées dans les dossiers et auditées. Il serait peut-être nécessaire de faire plus souvent des audits et de procéder à des audits surprise.

Nous nous protégeons donc face aux études farfelues, mais nous en connaissons. Dans le cadre de la pratique des revues par les pairs, il nous arrive de devoir en évaluer, et nous disons alors clairement qu'elles ne sont pas sérieuses.

Nos nombreux accords de partenariat avec les agences internationales contribuent à nous en protéger. Par exemple, de nouvelles approches pour remplacer les expériences sur les animaux se développent, même si elles ne sont pas prêtes pour la santé humaine. Nous travaillons sur des outils informatiques permettant de modéliser les effets.

Lorsqu'une molécule dangereuse est dans une substance, nous sommes vigilants ; même s'il n'y a rien d'inquiétant dans le dossier, nous alertons. Ce n'est pas parfait ; bien sûr il y a eu le glyphosate, le Mediator... Mais dans la plupart des cas, ce sont les bonnes décisions qui sont prises.

– Vous pointez le sujet des études mises à disposition dans les revues. Le premier levier d'action est d'ordre méthodologique et tient au poids des preuves – c'est ce qui nous a permis de porter la question du bisphénol A au niveau européen. Nous lançons un filet dans la mer des articles publiés dans les revues. Revient un nombre important d'articles, que nous trions et faisons « peser » par nos experts avec une grille d'analyse. Mais cela n'empêche pas la vigilance vis-à-vis d'articles dont la scientificité est douteuse.

L'ANSES participera au dispositif relatif à l'intégrité scientifique lancé par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCéres).

– L'IRSN a deux métiers, l'expertise et la recherche. Nous sommes amenés à expertiser les recherches faites par les industriels. Pour minimiser le risque d'erreur, nous conduisons nos propres recherches – nous n'avons pas les mêmes moyens, mais nous pouvons cibler nos actions. Nos liens avec des partenaires internationaux nous permettent de ne pas être isolés. Nous pouvons donc constituer un poil à gratter…

Notre recherche est partenariale : il est plus compliqué de générer des biais lorsque de nombreux acteurs différents sont présents. J'ajouterais qu'il est fondamental que les organismes d'expertise soient en même temps des organismes de recherche.

J'étais jeune interne en médecine dans les années 1980 ; le docteur Garretta a alors montré qu'en matière d'intégrité scientifique, nous n'avons rien à dire…

Monsieur Schuler, êtes-vous prêt à reconsidérer que ce n'est pas le tabac, mais surtout les produits de combustion qui l'accompagnent, qui sont cancérigènes ? Cela pourrait changer les comportements, en faveur du tabac chauffé ou d'autres produits de substitution nicotinique.

Sur un autre sujet, avec le réchauffement climatique, nous serons confrontés à la nécessité de procéder à des démoustications. L'ANSES a-t-elle travaillé sur la question ?

Pédiatre, j'ai souvent prescrit de la Dépakine, produit miracle, dont on a découvert tardivement qu'il pouvait être à l'origine de troubles du comportement. Pourquoi est-ce que ce sont les mères d'enfants frappés par des syndromes neurologiques et autres qui ont alerté l'opinion, et non l'ANSES ? Comment une molécule utilisée si couramment n'a-t-elle pas attiré l'attention plus tôt ?

– L'ANSES n'a pas été saisie spécifiquement du tabac chauffé. Mais nous recevons les enregistrements sur les nouveaux produits du tabac. Nous sommes l'un des premiers pays européens à rendre compte des études sur le sujet aux citoyens. Nous avons mis en place un groupe d'experts permanents pour examiner les autres substances. Je ne peux donc pas encore vous dire s'il y a d'autres substances dans ces nouveaux produits qui posent un problème.

Sur la démoustication, une nouvelle mission nous a été confiée sur la lutte anti- maladies vectorielles, que nous venons d'installer. La question que vous soulevez est donc à l'ordre du jour.

Quant à la Dépakine, elle entre dans le champ d'action de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

La Suède ne compte plus que 5 % de fumeurs grâce aux substituts nicotiniques placés directement sur la gencive.

– Concernant la réception des expertises par le public, n'y a-t-il pas une remise en cause à géométrie variable ? Selon les résultats, l'expertise soit est remise en cause, soit sert à fonder le raisonnement contre un produit. Le vecteur de l'expertise ne conditionne-t-il pas la confiance dans l'expertise ? Comment interpréter le poids relativement plus important des messages diffusés via les réseaux sociaux ? Quels sont les enseignements du passé sur ces sujets ? Dans l'histoire récente, il y a déjà eu des arrivées de technologies nouvelles, mais jamais l'expertise n'a été remise en cause de façon aussi intense. Si le manque de confiance vient du manque de moyens, comment expliquer que cela se passait mieux à l'époque, alors que l'expertise avait moins de moyens ? N'est-ce pas l'état de la société qui expliquerait les peurs vis-à-vis du changement ?

Avant d'attaquer la seconde partie de notre réflexion, je souhaiterais poser une question à M. Garnier. Mme Schilliger-Musset nous a dit que l'Europe était en avance sur le cadre réglementaire – un véritable phare de la pensée pour le monde entier ! Pour un industriel mondial, une réglementation comme celle de l'Europe est-elle un atout ou un risque de voir des concurrents non soumis à une même discipline percer sur les marchés ?

– C'est une excellente question que nous nous posons régulièrement. Je suis normand, je vous dirai donc : l'un et l'autre. C'est un atout pour les citoyens…

– Pour une entreprise qui cherche des solutions pour la santé humaine…

– Notre modèle économique repose sur l'innovation. La recherche et développement représente 8 % de notre chiffre d'affaires mondial. Notre but est d'offrir à la société des solutions meilleures ; mais comme nous ne sommes pas que des philanthropes, en faisant bien notre travail, nous gagnons des parts de marchés. De telles exigences ont donc une double vertu : pour la société et pour une entreprise comme la mienne, qui cherche des solutions innovantes.

Nous prônons cependant un cadre strict pour tout le monde : nous nous y conformons en tant que société européenne, mais si d'autres n'y sont pas soumises, s'il n'y a pas d'homogénéité dans ces exigences, cela équivaut à développer des avantages concurrentiels pour des sociétés qui n'ont pas les mêmes critères éthiques que nous.

– Au cours des premières années du règlement REACH, la moitié des enregistrements portaient sur des substances européennes et l'autre moitié sur des imports. En 2018, l'enregistrement des bas volumes a été introduit ; 75 % sont désormais d'origine extra-européenne. Nous retrouvons toujours les mêmes substances en provenance des pays asiatiques. La clé pour l'Europe est bien l'innovation, qui permet de développer des niches. En effet, les entreprises européennes sont soumises à un problème de concurrence : beaucoup d'articles d'origine extra-européenne, notamment les vêtements ou les chaussures, contiennent des substances bannies en Europe. C'est pourquoi il faut mettre en place des contrôles aux frontières pour identifier ces substances.

Si je comprends bien, on consomme en Europe des produits qui ne pourraient pas y être fabriqués ?

– En effet. C'est notamment le cas des produits contenant des phtalates, dont l'utilisation est réglementée. D'où l'importance du renforcement des contrôles.

– L'ECHA évalue non pas les produits, mais les substances.

Cette question nous renvoie aux accords commerciaux comme celui que l'Union européenne a passé avec le Mercosur, ou le CETA. Les Canadiens se sont engagés à mettre leurs viandes aux normes européennes, mais pas les Sud-Américains. Cette perméabilité est difficilement compréhensible pour nos éleveurs et nos agriculteurs, qui se trouvent face à des concurrents utilisant des produits interdits chez nous.

J'emprunte à mon collègue Jérôme Bignon l'exemple de ces fromages au lait cru porteurs d'une AOC, issus de vaches nourries aux tourteaux de soja importés du Brésil, avec des traitements phytosanitaires dont le consommateur ne connaît pas la teneur.

– Les associations nous font remonter cette incohérence entre substances et produits. J'ai notamment travaillé sur les perturbateurs endocriniens contenus dans les jouets, vernis ou peintures de certains produits d'importation, voire certains contenants alimentaires qui pourraient contenir du bisphénol A. Les citoyens et les associations nous interrogent beaucoup sur la problématique réglementaire, voire sur l'usage de certains produits phytosanitaires interdits en France mais autorisés ailleurs en Europe.

– Tous les produits phytosanitaires font l'objet de tolérances d'importation (import tolerances). Ainsi, nous importons d'Inde 90 % à 95 % de nos cornichons ; or les producteurs indiens nous sollicitent pour les aider à respecter la réglementation européenne. On peut donc considérer que celle-ci fonctionne.

L'évolution des contraintes est vertueuse, mais il arrive qu'elle atteigne un niveau tel que la recherche-développement n'est plus en mesure de trouver des substituts à des produits interdits. C'est le cas pour certains règlements : nous ne sommes plus en mesure d'imaginer de nouveaux insecticides répondant aux cahiers des charges européens, plus précisément de mettre au point des substances pour lutter contre la résistance à nos produits développée par les moustiques.

Venons-en à présent au sujet de la réception des expertises par le public, sur lequel l'IRSN a une longue expérience grâce à son baromètre annuel.

– Le baromètre IRSN sur la perception des risques et de la sécurité par les Français s'inscrit dans le cadre de notre dispositif d'ouverture à la société et de partage de notre expertise avec les parties prenantes. C'est un moteur de la confiance dans le système. Nous disposons d'autres instruments au service de cette démarche, notamment un contrat d'objectifs et de moyens et une charte, co-signée par d'autres organismes, dont l'ANSES, prévoyant un partage de nos connaissances avec les acteurs. Nous avons également des interactions avec les experts de la société civile, notamment l'Association nationale des commissions locales d'information (ANCLI). L'ouverture à la société est un facteur à part entière de qualité de l'expertise. L'objectif de l'IRSN n'est pas de dire aux Français ce qu'ils doivent penser, mais de leur permettre de se faire une opinion.

Publié depuis près de trente ans, le baromètre de l'IRSN retrace les évolutions de l'opinion des Français sur les risques sociaux, environnementaux et technologiques et mesure les attentes des Français à l'égard de la gouvernance des risques, la transparence et la diffusion de l'information. Au total, nous avons couvert deux mille questions. Ce travail nous permet en particulier, bien sûr, de mettre en perspective la perception du risque nucléaire, premier objectif de l'IRSN.

Ce baromètre se divise en quatre parties, respectivement consacrées aux préoccupations actuelles des Français, à leur regard sur l'expertise, aux situations à risque qui les préoccupent, et à la perception du risque nucléaire. La plupart des questions sont reconduites d'année en année, mais nous en introduisons aussi de plus spécifiques, liées à l'actualité, comme l'accident de radiothérapie d'Épinal, l'accident de Fukushima, l'épidémie du virus Ebola ou encore la COP21.

L'enquête est basée sur un échantillon représentatif d'un millier de personnes et conduite par des instituts spécialisés, sous la forme d'un entretien au domicile d'une durée de quarante minutes. Il s'agit de repérer les grandes tendances, de resituer les résultats dans leur contexte, de les mettre en perspective avec d'autres enquêtes et de formuler des hypothèses. Depuis deux ans, les données brutes des enquêtes sont mises en ligne et accessibles à tous ceux qui voudraient réaliser des calculs, croisements, etc. La présente enquête a été conduite en novembre 2017. Les sujets majeurs de préoccupation étaient le terrorisme, le chômage, la misère et l'exclusion. L'environnement arrive légèrement derrière.

Les Français conservent une bonne opinion des experts et sont avant tout attachés à leur indépendance et à la transparence de leurs travaux. La qualité première attendue d'un expert est la compétence.

La perception du risque et la confiance se dégradent dans les domaines des perturbateurs endocriniens, des produits alimentaires et des centrales nucléaires – peut-être à cause de l'épisode de rejet de ruthénium survenu il y a environ un an, probablement en provenance du Sud de l'Oural ou de la Volga. La perception de la compétence et de la crédibilité des acteurs de la gestion du risque nucléaire est en baisse tendancielle depuis 2008.

Prenons quelques exemples tirés du baromètre de l'expertise. Plus de 75 % des personnes interrogées sont d'accord ou peut-être d'accord avec l'affirmation : « Le développement de la science et des technologies génère plus de bénéfices que d'effets néfastes ». Dans les réponses à la question « Quelles sont pour vous les deux principales qualités d'un expert scientifique ? », la compétence arrive en tête, suivie de l'indépendance de jugement, qui prend de l'importance. La déclaration de liens d'intérêt avec les industriels ne recueille que 15 % des réponses. Plus de la moitié des sondés ont une bonne ou très bonne opinion de la science et des experts.

Les Français attendent des experts de la transparence, par la mise à disposition du public d'une information compréhensible ou une présentation des points de désaccord. Ils veulent une information non « édulcorée » qui leur permette de construire leur propre opinion en amont des décisions. Pour 62 % d'entre eux, il est prioritaire qu'un organisme d'expertise rende publics ses rapports de recherche ; 57 % jugent prioritaire qu'un organisme d'expertise s'engage à répondre à toutes les questions posées par les associations de citoyens ; 70 % préfèrent avoir accès aux dossiers pour construire eux-mêmes leur expertise. Enfin, plus de 90 % jugeraient utile une structure réunissant experts scientifiques, décideurs politiques, industriels, associations et citoyens pour la gestion de risques afin de mieux identifier les risques et de contribuer à les réduire.

Quelles sont les lignes de force dans l'évolution des attitudes vis-à-vis de l'expertise ?

– L'opinion est restée relativement stable depuis 1990, date de la création du baromètre sous sa forme actuelle. L'objectif originel était de connaître la position des Français sur l'énergie nucléaire, puis plus spécifiquement sur le risque nucléaire, avant un élargissement du champ à la confiance vis-à-vis de l'expertise.

Malgré cette stabilité, les événements de l'actualité sont fortement répercutés – ainsi des accidents de Tchernobyl et Fukushima, ou encore de l'incident de 2008 à la centrale nucléaire du Tricastin, qui a rencontré un écho presque aussi important. Cependant, si les indicateurs évoluent fortement, ils reviennent à leur niveau d'avant l'année suivante.

Depuis la création du baromètre en 1990, la diffusion d'informations par les réseaux sociaux a pris un essor spectaculaire. A-t-elle touché la sensibilité des personnes interrogées vis-à-vis, notamment, du risque et des scientifiques ? Je suis frappé du caractère racoleur des informations que même des organes réputés sérieux comme France Info peuvent publier. Il y a une véritable course au sensationnalisme, dans un monde numérique où les revenus se gagnent par l'audience et où le racolage n'a plus de limites. Avez-vous constaté des dommages collatéraux pour la science ?

– Notre outil ne permet pas de répondre à la problématique que vous décrivez. Nous organisons, en revanche, des réunions destinées à l'information du public, même si, il est vrai, elles intéressent davantage des participants plus âgés. Peut-être les jeunes générations disposent-elles d'autres moyens de s'informer, notamment au travers des réseaux sociaux ?

Il se trouve également que les personnes d'un certain âge disposent souvent d'un temps que les plus jeunes, qui travaillent, n'ont pas.

Après la catastrophe de Tchernobyl, les pathologies thyroïdiennes, auxquelles aucune étude sérieuse n'a été consacrée, se sont considérablement développées. Récemment, lors des incidents relatifs à la teneur en carbone des fonds de cuve des générateurs de vapeur, la falsification de résultats a été dénoncée. L'exigence de transparence a des aspects très positifs !

Les entreprises ont d'ailleurs parfaitement conscience que leur valeur dépend de leur réputation.

– C'est absolument essentiel.

Nos concitoyens souhaitent des chercheurs à la fois compétents et indépendants. L'ANSES réalise ainsi un travail considérable en matière de gestion, en amont, des conflits d'intérêts, ce qui a, hélas, pour conséquence de réduire drastiquement ses cohortes de chercheurs.

Les travaux menés par le CNRS en partenariat avec Bayer ont-ils des conséquences sur la disponibilité des chercheurs du Centre ?

Les États – je ne les en blâme pas – souhaitent développer les financements privés dans le domaine de la recherche. La démarche m'apparaît quelque peu antagoniste avec l'exigence d'indépendance. Bientôt, le chercheur public et compétent n'existera plus ! Il faudrait que les agences développent leurs propres capacités de recherche. Il conviendrait également de permettre aux chercheurs, en modifiant leur statut, de suivre successivement plusieurs parcours professionnels dans le secteur public et dans les entreprises privées.

– Nos concitoyens voient une confusion des genres dans les partenariats public-privé de recherche, même si la démarche semble intéressante d'un point de vue financier et scientifique. De nos jours, le désir de transparence du public est exacerbé. Les nouvelles technologies de communication permettent de travailler, en amont, à former les professionnels, au sein des associations et des fédérations, à l'information, afin d'éviter la propagation d'un doute viral dans la population, plus nocif encore que le matraquage médiatique.

Vous avez estimé, monsieur Bolo, que le résultat des expertises était parfois utilisé de manière variable par les associations. Le réseau FNE s'en défend et, de manière générale, toute association doit être responsable de l'intégrité de ses propos. Pour ce qui nous concerne, nous avons pleinement conscience de la responsabilité qui nous incombe et appuyons notre action sur les travaux menés par les agences.

J'ai été particulièrement intéressée par les propos tenus par M. Garnier. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Allemagne a oeuvré pour que soit modifiée la définition des perturbateurs endocriniens. L'innovation, même s'il ne s'agit pas forcément de rechercher la dernière molécule, représente un levier important pour les entreprises, d'autant que les attentes de la population en matière sanitaire et environnementale sont légitimement élevées.

– Les associations jouent effectivement un rôle essentiel à condition qu'elles-mêmes respectent les exigences de transparence quant à leurs liens d'intérêt. La défiance de la population envers les sciences ne cesse de croître et le trop faible nombre de journalistes scientifiques ne permet pas d'enrayer cette évolution. Dès lors, les associations apparaissent comme l'interface privilégiée entre les agences et le public. Les entreprises peuvent être la cible de rumeurs fausses : nul n'a à y gagner, car leurs produits nous sont nécessaires. Afin de limiter ce risque, les industriels doivent veiller à la qualité de leurs produits et travailler, aux côtés des agences et des associations, à l'amélioration de la transparence.

– L'expertise ne doit pas se dresser contre l'opinion ; les experts doivent se soucier d'informer le public et réfléchir aux interactions possibles avec la société dans le cadre de leurs travaux, notamment sous la forme d'auditions. S'ils se contentent de transmettre une information, la population y sera moins réceptive que si elle participe au processus d'expertise. À titre d'illustration, l'ANSES travaille sur la qualité de l'air avec, pour partie, des données collectées par la population.

Le phénomène le plus spectaculaire de ces trente dernières années réside sans conteste dans l'utilisation massive des données, qui modifie en profondeur la société. Les applications scientifiques sont d'usage varié : chacun peut désormais mesurer, via une application sur un smartphone, la qualité de l'air ou connaître les composants d'un aliment. En conséquence, l'approche de l'information scientifique a changé, même si les éléments dont nous disposons n'apportent pas forcément une réponse scientifiquement significative. Je suis, par exemple, originaire d'une région calcaire. Les tuyaux de plomb en sont recouverts à l'intérieur et ne présentent, de ce fait, aucune nocivité. Pourtant, ils doivent tous être remplacés pour un coût faramineux…

Monsieur Garnier, vous avez indiqué ne pas être en mesure de tout réaliser. Or, il existe un risque de frustration du public si les réponses qu'il attend ne lui sont pas apportées…

– Nous ressentons très fortement cet impératif et sommes conscients des nouveaux défis qui émergent, grâce aux progrès technologiques, en matière de santé et d'environnement. La réponse nécessite de faire appel à des bases de données gigantesques et de mobiliser en harmonie des disciplines diverses. L'open innovation et les partenariats public-privé constituent des solutions d'avenir pour maîtriser des connaissances scientifiques toujours plus nombreuses et ainsi répondre aux défis que vous évoquez. Dès lors, il convient de fixer un cadre juridique adapté pour ces partenariats. J'estime, pour ma part, que les conflits en matière d'expertise ne représentent pas une difficulté si l'expertise elle-même est menée dans un cadre transparent, pluriel et contradictoire.

Je souhaiterais enfin porter à votre connaissance la création, en Grande-Bretagne, du Science Media Center, qui rassemble des experts et des journalistes scientifiques. Il intervient, avec une crédibilité remarquable, en cas de dérive sur un sujet scientifique ou pour vulgariser une étude auprès de la population.

La tradition française, capétienne et républicaine, tend à une centralisation des politiques. Je suis davantage libéral et partage votre analyse sur la pluralité des intervenants en matière de recherche.

– Il est attendu d'un expert qu'il utilise les connaissances disponibles. Au sein de l'IRSN, nous travaillons sur l'intelligence artificielle, convaincus de son utilité à l'avenir, en matière d'expertise pour utiliser le champ immense des connaissances disponibles.

Quelques pistes commencent à se dégager dans le cadre de nos travaux. Il apparaît notamment que les partenariats public-privé représentent une solution à ne pas négliger. L'Institut du cerveau et de la moelle épinière regroupe par exemple, au sein d'une fondation, des chercheurs publics, des entreprises et des start-up. Il pourrait également être envisagé de créer un fonds commun des résultats d'expertise des agences, afin de limiter les dépenses inutiles de recherche. La question se pose enfin, au niveau européen, de la subsidiarité entre les États membres et l'Union européenne.

Je suis également libéral : nous devons travailler de concert pour rester compétitifs. J'ai, pour ma part, confiance en l'avenir de la science !

Nous vous remercions pour vos analyses et vos éclairages.

La séance est levée à 12 h 30

Membres présents ou excusés

Réunion du jeudi 11 octobre 2018 à 9 h 30

Députés

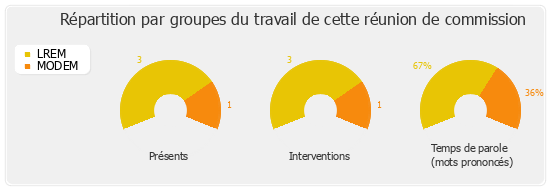

Présents. - M. Philippe Bolo, Mme Anne Genetet, M. Pierre Henriet, Mme Huguette Tiegna

Excusés. - M. Julien Aubert, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Luc Fugit, M. Claude de Ganay, M. Antoine Herth, M. Jean-Paul Lecoq, M. Cédric Villani

Sénateurs

Présents. - M. Jérôme Bignon, M. Roland Courteau, Mme Annie Delmont-Koropoulis, M. Bernard Jomier, Mme Florence Lassarade, M. Gérard Longuet, M. Pierre Médevielle, M. Pierre Ouzoulias, Mme Angèle Préville, Mme Catherine Procaccia

Excusés. - Mme Laure Darcos, M. Rachel Mazuir