Mission d'information sur la révision de la loi relative à la bioéthique

Réunion du mercredi 7 novembre 2018 à 10h30

Résumé de la réunion

La réunion

Mission d'information DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS SUR LA RÉVISION DE LA LOI RELATIVE À LA BIOÉTHIQUE

Mercredi 7 novembre 2018

Présidence de M. Xavier Breton, président de la Mission

La Mission d'information de la conférence des présidents sur la révision de la loi relative à la bioéthique procède à l'audition du RP Bruno Saintôt s.j., directeur du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres.

L'audition débute à onze heures vingt-cinq.

Chers collègues, nous poursuivons notre séquence d'audition en accueillant le père Bruno Saintôt, directeur du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres, institution universitaire spécialisée dans l'étude et la recherche en philosophie et en théologie. Je tiens tout d'abord à vous présenter nos excuses pour le retard pris dans cette séquence d'auditions.

La révision de la loi relative à la bioéthique amène notre mission d'information, et plus généralement l'ensemble de la société française, à s'interroger sur de nombreux enjeux liés à l'avancée de la science et des techniques médicales, qui mettent en tension diverses sensibilités et convictions. Les sujets de l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes seules, de l'anonymat du don de gamètes, de la recherche sur l'embryon ou encore des diagnostics génétiques cristallisent, voire crispent, les échanges.

Nous souhaiterions connaître votre éclairage sur ces différents sujets, dans la perspective d'un débat qui se veut éclairé et apaisé. Je vais vous laisser la parole pour un exposé, avant de passer à un échange de questions et réponses.

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, merci beaucoup pour votre accueil et pour le patient travail d'écoute et de questionnement que vous menez depuis le mois de septembre. Vous m'avez présenté des excuses ; or non seulement je ne vous en veux pas de ce retard, mais je vous admire, car c'est dans l'endurance de l'écoute que peuvent s'affiner les questions. J'ai par ailleurs pu m'enrichir de l'audition précédente, ce dont je me réjouis.

Je souhaite tout d'abord saluer le travail de celles et ceux qui contribuent aux avancées de la biomédecine, des sciences, des techniques, ainsi que l'engagement de celles et ceux qui les mettent en oeuvre dans la relation médicale. Nous en profitons tous très largement. Mais instruit par l'histoire, par des expériences néfastes et par la crise écologique, nous sommes, me semble-t-il, devenus plus conscients et plus critiques. Si de plus en plus de possibles nous sont proposés, ils ne sont pas toujours souhaitables pour autant. Un travail d'élaboration de normes éthiques communes et de normes juridiques est nécessaire pour répondre à la question de ce qui est souhaitable pour notre société, pour les citoyens qui la composent et pour ceux qui y seront mis au monde.

Je souhaiterais, dans le temps imparti, mettre en lumière quelques éléments du cadre éthique et juridique actuel, qui permet de réguler les pratiques, en soulignant particulièrement ce qui me paraît pertinent et cohérent et devrait donc à ce titre rester stable. Sur cette base, il me sera possible de répondre par la suite, lors du temps d'échange, à des questions plus spécifiques sur quelques-uns des neuf thèmes abordés par les États généraux de la bioéthique et soumis à l'attention du législateur.

Les trois parties autour desquelles s'articule mon exposé correspondent à trois verbes, visant à souligner le caractère opératoire de la démarche : il s'agit de « valoriser », « préserver » et « arbitrer ».

Premièrement, valoriser une conception systémique de la bioéthique et du droit relatif à la bioéthique.

Les neuf thèmes ouvrent des problématiques si variées, parfois si complexes, que le travail du législateur pourrait ressembler à une collection de problèmes juxtaposés, qu'il suffirait de traiter séparément puis de rassembler dans un corpus juridique cumulatif. Cette méthode de travail ne convient pas.

Le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) et le Conseil d'État ont, chacun à leur manière, insisté sur une méthode globale, privilégiant une démarche systémique plutôt qu'agrégative ou cumulative.

Pour conduire la réflexion éthique, le CCNE a notamment posé d'emblée la question suivante : « quel monde voulons-nous pour demain ? » Cela signifie bien qu'il est impossible de traiter de la bioéthique en séparant, comme le font certains, dont parfois le CCNE lui-même et l'Ordre des médecins, les questions médicales, sociétales, sociales, politiques et économiques. Ces séparations me paraissent relever davantage d'un art de l'esquive que d'une véritable confrontation à l'ampleur des questionnements éthiques et juridiques dans lesquels ces différents domaines sont en interdépendance et en interaction. La question éthique n'est pas seulement de savoir, comme cela a été évoqué lors de la précédente audition, comment rester humain avec la technique, mais aussi avec l'emprise économique et la structuration des relations sociales.

De son côté, le Conseil d'État a également souligné l'importance d'une démarche systémique, en rappelant la cohérence de ce qu'il a qualifié de « modèle bioéthique français ». Ce modèle conjugue les principes de dignité, de liberté et de solidarité, auxquels il faut désormais ajouter, dans le sillage de la décision du Conseil constitutionnel, le principe de fraternité, qui englobe et dépasse celui de solidarité.

De ce point de vue systémique, la focalisation constatée sur les questions de début et de fin de vie n'est pas liée à l'obsession de quelques groupes, parfois taxés de conservateurs, mais à la perception commune, de la part de nombreux citoyens, que les questions du début et de la fin de la vie posent des problèmes fondamentaux, qui interagissent avec tous les autres domaines : en effet, la vie humaine y est alors la plus exposée non seulement à la fragilité, mais aussi aux questionnements sur le sens, les valeurs et la structuration des relations personnelles, interpersonnelles et sociales. Il ne faut donc pas s'inquiéter de cette focalisation, mais la considérer et l'élargir, en intégrant les autres problématiques éthiques.

De ce point de vue systémique encore, l'économie n'est pas simplement, comme on peut le lire dans un certain nombre de rapports, une condition de faisabilité qui intervient après la décision éthique, mais une question de justice, notamment dans la répartition des dépenses de santé publique, donc dans la régulation des dépenses dans un système de solidarité nationale.

Deuxièmement, préserver la cohérence du modèle éthique et juridique français.

Selon la conception française, le droit ne consiste pas seulement à réguler la violence, ni même à arbitrer des conflits d'intérêt ou des atteintes à la vie privée, mais à instituer les relations. Nous avons d'ailleurs entendu précédemment les docteurs Lévy-Soussan et Bydlowski souligner l'importance de la structuration, de l'institution des relations, depuis les relations de parenté et de filiation jusqu'aux relations avec la personne décédée et par exemple au possible prélèvement d'organes. Il conviendrait donc de s'interroger, à chaque modification juridique, sur les modèles relationnels, avec notamment les critères de reconnaissance, d'égalité, de solidarité induits entre les personnes et dans la société.

Pour instituer ces relations, le droit français repose sur une certaine conception de la personne, voire une certaine anthropologie, et régule les interactions entre les personnes par de grands principes éthiques et juridiques, qui forment le « modèle bioéthique français ». Ce modèle est indissociable d'un modèle de société, marqué notamment en France par la solidarité économique dans le soin.

La question centrale sera à mon sens de décider si ce modèle doit changer ou non. Il faudra pour cela avancer de bons arguments. Mais une autre stratégie, plus redoutable sans doute, pourrait être mise en oeuvre : elle consisterait à faire comme si ce modèle restait inchangé, tout en le « détricotant » de façon plus ou moins consciente. Nous en avons eu quelques échos précédemment, avec le critère de la gratuité.

Permettez-moi de partager avec vous quelques éléments sur la conception de la personne en société, qui fait à mes yeux figure d'argument fondamental, intégrateur. Je souhaiterais aborder cette notion du point de vue juridique, mais aussi sous l'angle de la science et du soin.

Du point de vue juridique, le Conseil d'État a rappelé qu'en droit français la personne ne se limitait pas au sujet d'attribution des droits, à la seule conscience ou encore à la seule volonté capable de décider. Le concept juridique de personne s'est progressivement enrichi. Ainsi, le corps est considéré de façon inséparable de la personne et n'est à ce titre ni instrumentalisable, ni monnayable, ni à la libre disposition de sa propre volonté. Je cite le Conseil d'État : « Ce n'est que progressivement que l'ensemble des attributs de la personne, que ce soit le corps, son image, sa réputation, ont fait l'objet d'une protection spécifique, dans une conception moniste du rapport de l'être au corps, considérant que l'enveloppe charnelle est indissociable de la personne, affirmant l'indivisibilité du corps et de l'esprit. » Cette notion d'indivisibilité du corps et de l'esprit conduit à une conception unifiée de la personne, où les dimensions physiques, psychiques, relationnelles, sociales, voire spirituelles, sont à prendre en compte toutes ensemble.

Cette compréhension multidimensionnelle et, si possible, unifiée ne relève pas seulement du droit, mais aussi d'une approche scientifique, soucieuse désormais d'étudier conjointement les données génétiques et les facteurs épigénétiques qui en régulent l'expression, comme l'a rappelé Thierry Magnin ici même voici quelques jours. Les modèles heuristiques qui ont permis de mieux comprendre scientifiquement l'être humain au cours de l'histoire, comme l'homme machine, puis l'homme neuronal, l'homme informatique, formé du software de l'esprit et du hardware du corps, ou encore l'homme génétique, se sont donc complexifiés, au nom même de la démarche scientifique.

Cette compréhension multidimensionnelle et unifiée résulte aussi des évolutions du soin. Dans les années 1950, certains médecins et soignants se plaignaient déjà de la prédominance d'un modèle de soin centré sur les pathologies, donc sur les atteintes physiologiques, et réclamaient une « médecine de la personne ». En réaction à ce modèle réductionniste et au nom du bien du patient et de la relation médicale, ils ont voulu développer une médecine prenant en compte les différentes dimensions de la personne. Ainsi, dans les années 1970, le psychiatre américain George Engel popularisa un modèle biopsychosocial du soin, qui influença notamment les soins infirmiers.

En conclusion, cette compréhension unifiée, justifiée du triple point de vue juridique, scientifique et médical, renvoie dos à dos les tenants du tout-biologique et ceux du tout-culturel, les défenseurs du pur naturalisme moral, pour lesquels les règles éthiques seraient directement lues dans les données biologiques et corporelles, et ceux du pur constructionnisme moral, caractérisé par des règles éthiques construites sans rapport avec la condition corporelle.

En poursuivant cette ligne d'argumentation, il me semble possible d'envisager un enrichissement du concept juridique de personne, en intégrant par exemple les données génétiques qui caractérisent le corps, mais aussi en traitant ce fameux droit à connaître ses origines – droit et non obligation –, puisque l'histoire de la personne ne lui est pas extrinsèque, mais en tisse l'identité. Cette approche par le droit de la personne permettrait à mon sens de dépathologiser la question de l'accès aux origines et de ne pas la limiter simplement aux possibles conséquences pathologiques sur la construction de l'identité.

Dans le prolongement de cette présentation rapide d'une conception de la personne en société, qui insiste sur les différentes dimensions de la personne et sur son unité, je souhaite évoquer à présent quelques principes régulateurs des relations sociales et médicales. Cette conception est corrélée à des principes éthiques et juridiques dont les plus importants – dignité, liberté, solidarité – sont mentionnés par le Conseil d'État pour dessiner le « modèle bioéthique français ».

Je me contenterai de formuler quelques remarques, en commençant par le principe d'égalité, qui m'apparaît comme le plus malmené dans l'argumentation éthique et juridique, et son corollaire, le principe de non-discrimination. Je plaiderai en fait pour une utilisation correcte de ce principe d'égalité. Le législateur est certes souverain, mais il ne peut pas décider de procéder à des changements en les justifiant par l'utilisation erronée des concepts juridiques actuels. Par exemple, si le législateur veut justifier du point de vue du droit l'assistance médicale à la procréation (AMP) pour toutes les femmes, il ne peut pas employer le concept juridique du principe d'égalité tel qu'il est actuellement défini. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État convergent sur ce point. Il faut par conséquent soit trouver une autre justification éthique et juridique pour ce problème spécifique, soit clairement assumer le changement en déclarant que ce principe d'égalité a désormais une autre signification, en le justifiant et en en mesurant toutes les conséquences éthiques et juridiques.

Le deuxième principe que je souhaite évoquer est le principe de fraternité. Il me semblerait important qu'à l'occasion de la révision de la loi relative à la bioéthique le législateur prenne la mesure de la nouveauté et de la consécration juridique de ce principe. Comme le souligne l'étude annuelle du Conseil d'État intitulée La citoyenneté : être citoyen aujourd'hui, publiée le 27 septembre 2018, « la fraternité reste encore le parent pauvre » de la Constitution : « Ses effets juridiques directs n'ont été consacrés que très récemment, par une décision du Conseil constitutionnel du 6 juillet 2018 en vertu de laquelle la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle. […] La fraternité consacre notre dépendance mutuelle et appelle chaque citoyen à apporter sa contribution pour faire vivre le projet collectif. L'acceptation de nos interdépendances, pour mieux combattre nos vulnérabilités, invite à repenser le sens de notre idéal de citoyenneté, qui est aussi l'idéal d'une nation civique. »

L'étude du Conseil d'État précise bien que la fraternité ne se réduit pas à la solidarité ; elle est plus fondamentale, plus englobante, parce qu'elle introduit au moins, à mon sens, trois caractéristiques relationnelles : une relation de reconnaissance d'autrui et de sa dignité, c'est-à-dire de sa valeur absolue d'être humain ; une relation de participation à la pensée et à l'action communes, alors que la solidarité peut rester unidirectionnelle, voire paternaliste ; enfin, une obligation envers autrui, qui vient contrecarrer les projets très libéraux, la domination des logiques économiques, y compris dans le marché le plus prometteur qu'est la santé, sur lequel tous les GAFA se ruent, ainsi que les éthiques minimales réduites au seul principe de non-nuisance à autrui. La consécration constitutionnelle du principe de fraternité permet d'être plus ferme sur les arbitrages des politiques de santé publique, d'assumer les priorités, d'examiner la justice de répartition des biens de santé.

J'insiste également sur la nécessité d'une conception objective du principe de dignité, ainsi que l'indique le Conseil d'État. Je pourrai y revenir si vous le souhaitez.

Troisièmement, arbitrer des débats en fonction de ce modèle éthique et juridique.

Concernant la question de l'AMP pour les couples de femmes ou les femmes seules, il me semble que certains principes simples pourraient être adoptés. Le premier est que, de façon générale, la procréation humaine doit rester un événement humain, échapper aux logiques utilitaristes, instrumentalisantes, voire commerciales. Seules des personnes engendrent des personnes, dans une relation personnelle. Le problème de l'AMP pour les couples de femmes ou les femmes seules telle qu'elle est envisagée réside dans le fait qu'elle organise ab initio l'éviction juridique du père. Comment promouvoir une société de la reconnaissance mutuelle, qui est une composante de la fraternité, si le père est réduit à un simple fournisseur de matériau génétique ? Donner des gamètes n'est pas équivalent à donner du sang : c'est permettre à quelqu'un de venir au monde. La réciproque est vraie pour la gestation pour autrui (GPA) qui organise l'éviction juridique de la mère. Comment construire une société de la reconnaissance mutuelle dans ces conditions ?

La notion juridique d'intérêt supérieur de l'enfant, comme une butée de la pensée et de l'éthique, m'apparaît également être un élément central. Elle est mentionnée dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui précise que « l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». Mais comment les députés vont-ils en tenir compte dans les délibérations et une fois la loi votée, si elle l'est ? De plus, qui va définir les critères de l'intérêt de l'enfant ? Les médecins ? Au nom de qui et de quoi ? L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) recommande ainsi, à la page 70 de son rapport, la chose suivante : « Pour toute demande d'AMP avec don de gamètes ou d'embryon, votre rapporteure insiste sur la nécessité de prévoir un entretien préalable avec une équipe pluridisciplinaire comprenant des psychologues et des pédopsychiatres, en vue de prendre en considération l'intérêt de l'enfant dont la naissance est souhaitée, de la même façon qu'en vue d'obtenir l'agrément dans la procédure d'adoption plénière. » Qui va formuler ces critères ? Allons-nous laisser ce soin aux médecins, aux psychologues, aux pédopsychiatres ? Quel consensus pourra-t-il s'établir pour fixer ces critères ?

Je remarque aussi que les procédures d'appariement ne sont jamais discutées dans les réflexions. Comment va-t-on choisir le profil du père, que l'on veut justement éliminer ? Au hasard, dans une banque de sperme ? Sur quelles caractéristiques, physiques ou autres ? En effet, l'homme du couple, qui servait de référence pour les appariements dans le cadre d'un couple hétérosexuel, fait ici défaut. Il y aura donc bien un choix, non pas de matériau génétique, mais de « quelqu'un », avec certaines caractéristiques plus ou moins fantasmées. Que vont s'autoriser ou non les médecins ? Sera-ce aux couples de femmes, éventuellement en interaction avec les médecins, de décider des critères d'appariement ?

De plus, la question du financement n'est, selon moi, pas évaluée. Cela concerne la situation présente, c'est-à-dire les procédures de remboursement des personnes qui se rendent à l'étranger, mais aussi, dans l'hypothèse où ces pratiques seraient autorisées en France, un éventuel inversement du flux de l'itinérance procréative, dont la France pourrait devenir une destination. Si le recours à l'AMP était gratuit en France pour les femmes seules et les couples de femmes, qu'est-ce qui empêcherait, au niveau du droit européen et des conventions entre les pays pour rembourser les frais de santé, le processus de s'inverser ? La question de l'évaluation du financement et des procédures afférentes ne me semble pas anodine.

La procréation ne doit pas reposer sur l'occultation du tiers qui a concouru à la venue au monde d'une personne. C'est à mon sens la seule manière de conserver une relation humaine. Il me semble à ce propos que le législateur devrait anticiper juridiquement la prochaine réalisation technique des gamètes artificiels. De nombreuses recherches sont menées à ce sujet et cette pratique est déjà opératoire chez les souris. Peut-être, dans les années qui viennent, les gamètes artificiels seront-ils disponibles pour l'humain. Cela pourrait consacrer l'élimination juridique du tiers, mais aussi l'élimination biologique de l'un des deux sexes. Il serait alors possible de ne pas naître du « deux », c'est-à-dire de la relation, mais de l'« un ». Je pense qu'il faut vraiment prendre cela très au sérieux, dans la mesure où cela donne lieu à de nombreuses études actuellement.

Je souhaiterais, pour conclure, aborder brièvement la question de la régulation des tests génétiques de diagnostic et de dépistage. Il faut selon moi garder fermement la régulation médicale des tests génétiques, à la fois pour le bien des patients et pour la qualité de la relation médicale. Ces tests doivent être fiables. S'ils sont prédictifs, il convient de savoir ce que signifie cette prédiction du point de vue médical. Je sais que vous avez reçu à ce propos des personnes plus compétentes que moi.

Les tests doivent également être parlés, expliqués, compris, socialement et individuellement, ce qui suppose qu'ils aient lieu dans le cadre d'un accompagnement médical, depuis la prescription jusqu'à l'interprétation et au suivi. L'information doit être claire, loyale, c'est-à-dire scientifique, et appropriée. Les tests doivent être régulés par des règles éthiques, dont le secret – notamment vis-à-vis de l'employeur –, la non-discrimination des personnes atteintes et à venir, ce qui est l'un des enjeux du diagnostic préimplantatoire (DPI) et du diagnostic prénatal. Il ne faut pas oublier non plus que les tests préconceptionnels seront également associés au DPI.

Les tests doivent enfin prendre en compte les effets personnels et sociaux de la prédiction. La prédiction génétique ne doit pas remplacer le destin qui sévissait dans certaines conceptions antiques, ni l'astrologie des croyances populaires. Il ne faut pas oublier que la prédiction, c'est-à-dire un avenir envisagé, configure le présent. Que faire de pourcentages de malchance de déclarer telle ou telle maladie ? Il faut savoir que le futur envisagé ressurgit sur le présent : chez certaines personnes, l'angoisse suscitée par ces tests est très grande. Qui les accompagnera ? Il ne faut donc pas seulement considérer un critère de scientificité, mais aussi l'effet individuel et social des prédictions. Comment allons-nous nous emparer collectivement des malchances qui vont peser sur nous ? Ces dernières vont conditionner notre rapport à la maladie et à la vie ensemble.

Je vais arrêter là mon exposé, car j'ai déjà dépassé le temps qui m'était imparti. J'aurais souhaité aborder bien d'autres points, que je pourrai développer en répondant à vos questions. Merci de votre écoute.

Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous entendre.

Ma question porte davantage sur la forme des débats que sur le fond. Vous êtes un observateur de la bioéthique et de son évolution, notamment dans l'espace politique. Il semble qu'un certain consensus existait lors des lois de 1994 et de 2004, alors que des divergences s'expriment de plus en plus depuis quelques années. Partagez-vous ce constat ? Dans l'affirmative, comment l'expliquez-vous ? Pensez-vous que ces divergences sont artificielles ou font écho à des lignes de fond mises en jeu à l'occasion des débats de ces dernières années ?

On constate effectivement de grandes évolutions, qui étaient déjà perceptibles dès les lois de 1994, mais se manifestent de manière beaucoup plus ferme aujourd'hui. Pour ce qui concerne le législateur, il existe selon moi des conceptions différentes du rapport entre l'individu et le politique. La France a une conception extrêmement régulatrice des droits et des intérêts des personnes : par exemple, je n'ai pas le droit de vendre mes organes, ni de faire commerce de mon sang. Il n'existe pas, en droit français, de droit fondamental à disposer de soi. La loi exerce, notamment au nom du principe de dignité, une action contraignante sur les individus, en fonction de ce qui honore ou non la dignité de la personne.

Nous disposons en outre d'un modèle de solidarité, mis en place au lendemain de la Seconde guerre mondiale avec un très beau consensus social et politique, qui me semble de nature à réguler les choses dans le bon sens : puisque nous sommes solidaires dans les dépenses de santé, nous ne pouvons pas tout faire et il convient de définir des priorités.

Face à ce modèle, existe un système beaucoup plus libéral, qui s'origine dans la tradition anglo-saxonne, avec les écrits de John Locke et John Stuart Mill. Il se fonde sur la figure de l'individu souverain, sur son corps, son psychisme, face à un État qui n'est là que pour assurer la coexistence pacifique des citoyens, la réalisation du principe de non-nuisance à autrui. Or ce modèle, comme celui de l'éthique minimale, travaille la société française : puisqu'il existe au sein de la société française des gens ayant des modèles éthiques extrêmement différents, l'une des possibilités serait de se mettre d'accord sur un minimum éthique se résumant au principe de non-nuisance à autrui. Je vous renvoie aux travaux de Ruwen Ogien sur l'éthique minimale. Cette vision peut dans un premier temps sembler extrêmement séduisante, puisqu'elle consiste, faute de pouvoir atteindre un consensus, à s'entendre sur le minimum éthique, à savoir le principe de non-nuisance à autrui, et, pour le reste, à laisser l'individu souverain sur son corps et son esprit. Qu'est-ce qui empêcherait alors un individu de vendre ses organes ? Cet autre modèle, très tentant, travaille en profondeur la société française. C'est la raison pour laquelle la reconnaissance du principe de fraternité, qui est l'oublié de la devise républicaine, me paraît extrêmement importante : l'existence d'une solidarité sociale impose en effet de réguler un certain nombre de dépenses de santé. C'est parce que nous nous tenons ensemble, avec nos vulnérabilités et nos fragilités, que nous devrons réguler ces dépenses et que nous ne pourrons pas tout faire. Le législateur est depuis longtemps très gêné lorsqu'il s'agit de refuser : autoriser est magnifique, mais il est très compliqué d'interdire, de poser des limites, de définir des priorités. Je vous comprends parfaitement. Le CCNE a publié de bons travaux sur le modèle de médecine que nous avons mis en oeuvre et la nécessité d'instaurer un système de priorités. Cela supposerait d'identifier des biens de santé fondamentaux pour tous. Sur cette base, il serait ensuite possible de refuser certaines pratiques, ne serait-ce qu'au niveau financier. Sommes-nous capables de le faire ? Il me semble qu'il s'agit là du défi à relever.

Une autre solution consisterait à adopter un modèle beaucoup plus libéral. L'Assemblée nationale pourrait dire que l'on conserve le modèle bioéthique français, avec son principe de solidarité, tout en le détricotant ou en le laissant se détricoter tout seul, par exemple par des atteintes au principe de gratuité. Il n'est ainsi pas réaliste d'autoriser une pratique nécessitant la mise à disposition d'une ressource dont on manque déjà.

Ces évolutions tiennent à la conscience politique du citoyen. Il est donc essentiel de travailler le lien politique. Sans cela, nous risquons de nous retrouver face à une collection d'individus qui vont réclamer des choses à l'État, mais ne se sentiront obligés par rien ; d'où la pertinence du principe de fraternité, qu'a commencé à retravailler le Conseil d'État dans son rapport. Je pense qu'il convient d'en tirer des conclusions. Il faudrait par exemple spécifier ce qu'ajoute le principe de fraternité au principe de solidarité et en tirer des conséquences.

Le problème majeur réside dans le lien social qui nous tient ensemble dans une même société et fait que nous sommes solidaires ensemble face à la maladie, aux aléas de l'existence, au chômage, etc. Souhaitons-nous garder ce modèle ? Dans l'affirmative, il faut avoir conscience du fait que nous ne pourrons pas tout faire. Il faudra définir des priorités.

Je citerai ici Jean-Paul II : « N'ayez pas peur ». Cette formule, appliquée à nos réflexions, invite à avoir confiance et à ne pas sous-estimer la capacité d'adaptation de l'humain, et plus encore des enfants, à des circonstances diverses. La confiance n'exclut toutefois pas la prudence. Ne pas avoir peur ne signifie pas être téméraire et se lancer dans l'aventure sans en avoir envisagé les impacts.

Parmi les questions concrètes que vous avez évoquées, figure la possibilité d'extension de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes seules, pour laquelle on peut considérer qu'il existe des inconvénients – absence de père, environnement pas toujours très tolérant à l'égard des enfants concernés –, mais aussi des avantages, puisque le fait pour ces enfants d'avoir été très désirés est une chance pour leur développement. Êtes-vous d'accord avec la réflexion, formulée par M. Jean-François Delfraissy, président du CCNE, disant que le plus souvent il ne s'agit pas d'arbitrer entre le bien et le mal, mais de choisir, de façon nuancée, entre différentes conceptions du bien ? Cette réflexion vous apparaît-elle pertinente ?

Vous avez évoqué l'intérêt de l'enfant, qui est évidemment notre priorité. Mais, là encore, il en existe plusieurs visions. Sur le plan concret, l'intérêt prioritaire des enfants nés de gestation pour autrui (GPA) à l'étranger et qui viennent ensuite en France est de se voir reconnaître, comme le recommande la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), des conditions de filiation et des droits égaux à ceux des autres enfants. Pourquoi devraient-ils être pénalisés ? Notre société peut, si elle le souhaite, condamner la GPA sur notre sol, mais pourquoi pénaliser les enfants ? Seriez-vous d'accord avec l'idée d'une reconnaissance des droits et d'une transcription de la filiation de ces enfants ?

Concernant l'extension de la PMA à toutes les femmes, l'intérêt prioritaire de l'enfant peut aussi, selon le regard que l'on pose sur ces situations, inciter y à être favorable ou au contraire à se montrer plus restrictif vis-à-vis de cette ouverture.

Pour ce qui est de l'accès aux origines, l'intérêt de l'enfant est de disposer d'informations sur le donneur de gamètes. Beaucoup le réclament.

Seriez-vous d'accord pour que cette notion d'intérêt prioritaire de l'enfant soit déclinée dans ces différentes circonstances ?

Vous avez également abordé la question des probabilités et posé la question de ce que nous pourrions faire des informations génétiques recueillies à l'occasion des tests. Or nous sommes déjà habitués à ce type de situation. Jusqu'à présent, lorsque dans une famille la mère et la grand-mère ont eu un cancer du sein, on sait que la petite-fille a une forte probabilité d'être touchée : elle est donc davantage surveillée, a des mammographies plus fréquentes, peut être dépistée tôt et ainsi guérir. La seule différence est qu'aujourd'hui les choses deviennent plus scientifiques, plus rigoureuses, moins empiriques. Je sais bien que la difficulté sera de tracer une limite, mais imaginons que certains gènes indiquent qu'un individu a trente fois plus de risques de développer un diabète que la population générale : il s'agit là d'une information importante pour un jeune, qui pourra surveiller l'apport en sucre dans sa ration alimentaire et pratiquer régulièrement un exercice physique. Dans ce cas, soit le diabète n'apparaîtra pas, soit il ne se déclarera que beaucoup plus tard dans sa vie, car, ayant eu connaissance de ce risque présent dans son patrimoine génétique, cet individu aura pris les précautions nécessaires.

Je termine en évoquant diverses perspectives, dont la fabrication des gamètes à partir d'autres cellules ou encore l'utérus artificiel. Au cours des prochaines décennies, de nombreuses possibilités vont indubitablement se développer, ici ou ailleurs. Faudra-t-il les accepter, les encadrer ? Cela va assurément susciter de plus en plus de questionnements. Seriez-vous d'accord avec la proposition, que le président de notre mission et moi-même formulons, de créer une délégation parlementaire permanente qui puisse analyser ces évolutions, au lieu d'attendre tous les cinq ou sept ans la révision périodique de la loi relative à la bioéthique ? Il s'agirait d'exercer une vigilance, une veille, nous permettant d'énoncer les problèmes dès leur émergence et de mettre en place les moyens de réflexion adaptés, afin d'éviter de se retrouver face à des évolutions scientifiques sans avoir eu le temps d'y réfléchir sereinement en anticipant.

Merci, monsieur le rapporteur, d'avoir convoqué une autorité que je ne me serais pas permis d'évoquer dans cette assemblée... (Sourires.) Vous avez raison : n'ayons pas peur. La peur est en effet très mauvaise conseillère, à l'échelle individuelle et plus encore au niveau collectif, et il faut affronter les problèmes avec raison, en analysant l'état de la science et les données qu'elle peut raisonnablement nous apporter.

Concernant votre dernière remarque, il est vrai qu'organiser un grand débat tous les cinq ou sept ans ne semblent pas vraiment adéquats, car cela donne le sentiment de devoir tout remettre en scène et en question à chaque fois, allant jusqu'à rediscuter les principes fondamentaux. Votre proposition de créer une délégation parlementaire permanente, assurant une fonction de vigilance, me paraît pertinente. Il s'agirait en somme, compte tenu de l'état du droit, des sciences, des valeurs propres à notre histoire française, de voir comment affronter ou devancer un certain nombre de problèmes, comme celui des gamètes artificiels. Je pense honnêtement que cela va advenir, plus rapidement sans doute que l'utérus artificiel. Il est possible de devancer certaines évolutions en émettant par exemple un interdit fondamental ou en se fondant sur une référence éthique, traduite juridiquement : cela pourrait conduire à considérer que certaines pratiques constituent une instrumentalisation des personnes, que le lien humain propre à la procréation humaine constitue une valeur de référence. On pourrait de même convoquer le principe de dignité, en indiquant que le fait pour un enfant de grandir dans un utérus artificiel ou de résulter de la fécondation d'un ovocyte par des gamètes produits par les cellules de sa propre mère contreviendrait à la dignité de la personne, dans la mesure où l'enfant ainsi né ne serait pas le fruit d'une relation. On pourrait devancer juridiquement des questions de ce type.

Votre proposition d'exercer une vigilance me semble également pertinente dans la mesure où cela supposerait d'entretenir un débat social et politique permanent sur les évolutions des sciences, sans tout remettre en question, comme c'est le cas lors des révisions périodiques, quelle qu'en soit la fréquence. Je crois que le CCNE a évoqué ce point dans son rapport. Certains principes et valeurs fondamentales ont été posés, depuis des dizaines d'années, qu'il convient de maintenir, et à partir desquels on peut aborder les questions nouvelles. Il est important d'entretenir cette réflexion collectivement, car ces questions concernent le lien social. Il ne s'agit pas seulement d'attribuer un nouveau droit à une catégorie de personnes, mais aussi de construire une forme de lien politique. Il ne faut pas avoir une conception de la bioéthique à l'opposé de ce qui nous fait construire une existence politique commune : les deux sont liés. C'est la raison pour laquelle je plaide pour une vision systémique de la bioéthique.

Vous avez également évoqué la question de la plasticité humaine. J'ai présenté un modèle des différentes dimensions de la personne, incluant le physique, le psychique, le social, le relationnel, voire le spirituel. Cela se situe à l'opposé à la fois du tout-biologique et du tout-culturel. Il faut tenir tous ces éléments ensemble, ce qui suppose effectivement une certaine plasticité. Les systèmes de parenté nous apprennent, au niveau anthropologique, qu'il existe une grande variabilité. Néanmoins, cette plasticité nous autorise-t-elle tout ipso facto ? Le fait que certains enfants aillent bien ne justifie pas nécessairement le recours à une pratique donnée. Il est avant tout nécessaire de voir si cette pratique contrevient à des valeurs essentielles au niveau éthique, à des principes juridiques fondamentaux de notre droit ou encore à l'idée que nous avons de l'humanité de l'homme. Qu'est-ce qui nous fait rester humains, dans un contexte d'évolution de la technique ? Et comment rester humains ensemble ?

La plasticité est un élément extrêmement important à prendre en compte, mais elle n'est pas le seul. Dans un article que j'avais publié dans la revue Études, j'expliquais que si l'on considérait simplement le fait que les gens s'adaptent, alors il apparaissait que certaines personnes pouvaient s'adapter, par exemple, à des conditions de travail très mauvaises. On pourrait ainsi estimer que certains migrants seraient ravis d'avoir un emploi et se contenteraient d'être payés deux fois moins que les autres salariés : d'un point de vue conséquentialiste, ils seraient satisfaits et leur employeur également. Cela ne produirait aucune conséquence négative au niveau de la personne. Pour autant, une telle pratique ne serait pas acceptable, dans la mesure où elle contrevient à une notion fondamentale de la justice. La plasticité ne justifie pas tout. Il en va de même pour le conséquentialisme éthique, c'est-à-dire le fait de tout justifier par des enquêtes. Dans cette logique, le fait de montrer qu'il n'existerait pas plus de conséquences néfastes pour ces enfants que pour les autres suffirait à valider la pratique. Or on ne peut justifier le recours à une pratique par des conséquences constatées, connaissant par ailleurs les biais méthodologiques importants, évoqués lors de la précédente audition, que cela comporte. Quand bien même cette constatation serait exacte, elle ne suffirait pas pour argumenter. Nous n'avons pas, en France, une vision conséquentialiste de l'éthique, puisque nous nous appuyons sur de grands principes comme la dignité, la liberté, la fraternité.

Le point central de l'argumentation ne consiste absolument pas à remettre en cause les capacités éducatives des parents. Mais que signifie-t-on, individuellement, socialement, quand on occulte le tiers, en l'occurrence le tiers donneur ? Il s'agit d'un problème politique. Quelle est la signification politique, du point de vue des relations, d'une telle occultation du tiers donneur, c'est-à-dire d'une personne ayant contribué, en donnant d'elle-même, à la venue au monde d'une autre personne ? Je pense que l'on peut faire de cette question une lecture politique, du point de vue d'une politique de la reconnaissance. Mon message est donc que la plasticité humaine ne justifie pas tout, tout comme les conséquences d'une action ne suffisent pas à en justifier le bienfondé.

L'une de vos questions portait sur la notion de bien. Souvent, l'on arbitre entre différents biens. Le fait de disposer d'un système de priorités aide à choisir. Il est vrai que l'éthique se déplace dans le gris : il est rare que l'on se situe dans le noir ou le blanc. Il arrive toutefois que les principes éthiques forts sur lesquels nous fondons notre réflexion nous donnent un signal. Si nous prenons au sérieux l'adjectif « supérieur » dans la notion d'« intérêt supérieur de l'enfant », nous sommes incités à prendre prioritairement en compte la situation de l'enfant. Cela supposerait par exemple, dans les études auxquelles faisaient allusion les docteurs Lévy-Soussan et Bydlowski, de commencer par enquêter auprès des enfants eux-mêmes. Cela ne nous dit pas tous les critères éthiques et juridiques qui qualifient l'intérêt de l'enfant, mais cela nous donne un point de vue de méthode et de priorités. Je crois que c'est très important. Des systèmes de priorités ont ainsi été définis dans la société pour qu'elle se construise. On a par exemple considéré que pour bâtir une société solidaire, il fallait commencer par montrer du respect aux plus faibles. C'est par ce biais que l'on construit la médecine, que l'on argumente pour soutenir le lien social. Le respect des plus faibles est aussi un principe éthique fort, qui nous sert à arbitrer, à réguler lorsque des biens différents se rencontrent : intérêt des enfants et des parents, intérêt personnel et social. Des grands principes ont structuré pendant longtemps notre existence commune. L'humanité s'est honorée en construisant le lien social et politique à partir de la préoccupation du plus faible. Cela peut changer ; mais une telle évolution soulèverait de nombreux problèmes.

Concernant l'intérêt de l'enfant, vous avez évoqué la GPA. Or il m'apparaît que les enfants concernés ne sont pas sans filiation, puisqu'ils arrivent d'un pays étranger où leur filiation est reconnue. Les enfants ne sont pas le problème. La difficulté réside dans ce qui a été mis en oeuvre pour qu'ils viennent au monde. Le fait qu'un enfant ait coûté 100 000 euros et l'éviction, y compris juridique, de la mère posent selon moi un problème éthique. La priorité du législateur est, de façon fort compréhensible, que ces enfants aient une filiation stable ; pour autant, cela ne doit pas empêcher de reconnaître qu'il y a un problème éthique majeur dans le fait qu'un enfant coûte 100 000 euros. Cela pose des questions du point de vue du droit et des valeurs que nous défendons en France. Peut-on réguler cela ? Ce n'est possible qu'à la condition de définir des règles à l'échelle internationale. La bioéthique est systémique en France, mais aussi au niveau européen, voire international. Un problème éthique majeur comme celui-là ne peut se réguler uniquement en France.

L'une de vos questions concernait enfin la prédiction. On assiste actuellement à un changement d'échelle technique et politique, au niveau des adultes, mais aussi en termes de possibilités offertes par le diagnostic prénatal, par le biais notamment des techniques non invasives. On peut ainsi, en fonction des critères choisis, décider que tels enfants ne viendront pas au monde. La question de la prédiction ne concerne donc pas seulement les adultes, auxquels elle peut apporter des informations quant à une manière de se préparer, d'anticiper la survenue d'une maladie. Il faut par ailleurs tenir compte du fait que certaines personnes souhaitent savoir, d'autres non. Il est donc important de laisser aux individus la liberté de savoir ou ne pas savoir. Mais l'enjeu majeur de la prédiction, souligné par de nombreux rapports qui reprennent le concept d'eugénisme libéral, concerne les enfants. Le risque est que ces prévisions et prédictions servent de plus en plus à sélectionner des critères qui ne relèveront pas des « pathologies d'une particulière gravité ». L'extension des techniques non invasives du diagnostic prénatal me semble un problème éthique majeur, qui devrait donner lieu à une régulation.

Les lois de bioéthique avaient pour objectif de maintenir la place de l'humanité par rapport à la technique. Il peut en effet exister, à partir des techniques, une tentation totalitariste, dont l'histoire nous a montré les dérives possibles. S'ajoute à cela une tentation démiurgique lorsque l'on se situe uniquement dans une vision de la technè. En tant que législateur, nous essayons de fixer des limites, donc des interdits. Selon vous, où les limites à ne pas franchir devraient-elles se situer ? La question du bien et du mal est évidemment complexe. Il n'en demeure pas moins que le rôle du législateur est de poser des barrières, en tenant compte des éventuels risques et conséquences. Comment définiriez-vous cette « ligne rouge » à ne pas dépasser, d'un point de vue légal, par rapport notamment à la procréation ?

La question de savoir ce qui constitue l'humanité de l'homme ou la dignité de la personne donne lieu à de nombreux débats. On peut par exemple se référer, en droit français, à des principes comme la non-patrimonialité ou la non-instrumentalisation du corps. Qualifier positivement ces deux notions est toutefois assez difficile. À défaut de définition positive, l'histoire nous a enseigné qu'il était possible de savoir quand l'homme n'était plus humain. Des expériences douloureuses nous ont permis de nous en rendre compte. Je vous renvoie au procès de Nuremberg. Si nous ne pouvons pas toujours qualifier ce qui fait l'humanité de l'homme, nous pouvons en revanche avoir conscience de moments où certains comportements portent atteinte à l'humanité ou à la dignité de la personne.

Quelle « ligne rouge » ne faudrait-il pas franchir ? Les aspects développés par le droit français et soulignés par le Conseil d'État autour du concept objectif de dignité, avec la question de la non-commercialisation des éléments du corps, m'apparaissent être un repère central. Affirmer, dans le prolongement de la philosophie de Kant notamment, qu'un être humain, non plus que les produits de son corps, n'est pas marchandisable, me semble essentiel. Comme je vous l'ai expliqué, cette vision peut toutefois être contestée par une autre philosophie politique, une autre conception du rapport entre l'individu et le politique. Il s'agit néanmoins d'un repère majeur de notre histoire et de notre droit. Les limites à ne pas franchir concernent donc, selon moi, tout ce qui a trait par exemple à l'atteinte au corps d'autrui, à sa commercialisation. Il y a de nombreuses interrogations autour du principe de gratuité, notamment des organes et des gamètes. La menace portée à ce principe doit à mon sens être prise très au sérieux.

Il me semble également très important, pour fixer ces limites, de considérer le principe de fraternité et la notion de reconnaissance. Le fait d'occulter socialement un tiers qui a joué, dans une situation donnée, un rôle important me pose un problème éthique, politique. Pour qu'une procréation reste humaine, il ne faut pas que soit organisée, politiquement, juridiquement, la disparition du tiers.

Nous nous appuyons, en France, sur le principe de dignité, qui est très contesté et a plusieurs acceptions : il en existe une vision dite objective, ontologique, et une autre relative à l'opinion que chacun a de sa propre valeur. L'héritage du droit français va plutôt vers une conception objective, validée par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je crois qu'il s'agit d'un élément fondamental. On pourrait d'ailleurs revisiter le premier considérant de la Déclaration universelle et son article 1, qui sont des repères très sûrs, et dont il ressort que nul n'a le pouvoir de juger de la qualité d'humain d'autrui. Le fait qu'une société organise l'éviction de citoyens, présents ou à venir, est une limite. Cela concerne profondément les liens politiques par lesquels nous nous reconnaissons comme citoyens, y compris dans notre histoire, et n'est pas qu'une question d'éthique biomédicale.

C'est la raison pour laquelle je plaide également pour un concept enrichi de personne, prenant en compte l'histoire personnelle. Il me semble important de réfléchir à la cohérence d'une certaine conception de la personne et à la cohérence du droit français. Mon inquiétude est que ce droit, qui intègre des questions sociales, économiques, politiques, se détricote tout seul, par manque de vigilance des députés. Je préfèrerais que les députés qui sont opposés au système actuel et souhaitent donner un nouveau sens aux principes qui le régissent en prennent acte et l'indiquent clairement. Le pire selon moi serait, sous couvert de laisser perdurer le modèle français, d'autoriser des droits qui, de fait, le détricoteraient. Voici ma préoccupation essentielle.

L'audition s'achève à douze heures trente-cinq.

Membres présents ou excusés

Mission d'information de la conférence des présidents sur la révision de la loi relative à la bioéthique

Réunion du mercredi 7 novembre 2018 à 10h30

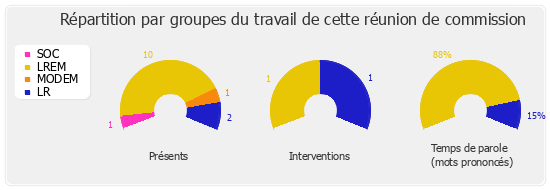

Présents. – M. Joël Aviragnet, M. Philippe Berta, M. Xavier Breton, Mme Blandine Brocard, M. Philippe Chalumeau, Mme Élise Fajgeles, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Patrick Hetzel, M. Jean François Mbaye, M. Thomas Mesnier, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, Mme Agnès Thill, M. Jean-Louis Touraine, Mme Annie Vidal

Excusé. - Mme Bérengère Poletti