Mission d'information sur l'aide sociale à l'enfance

Réunion du jeudi 9 mai 2019 à 16h15

Résumé de la réunion

La réunion

Mission d'information de la Conférence des présidents sur l'aide sociale à l'enfance

Jeudi 9 mai 2019

La séance est ouverte à seize heures vingt.

Présidence de M. Alain Ramadier, président de la mission d'information de la Conférence des présidents

————

Mes chers collègues, nous poursuivons avec l'audition, ouverte à la presse, de M. Laurent Gebler, président de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF) et de Mme Gisèle Delcambre, secrétaire générale.

Votre audition nous permettra de recueillir votre analyse sur l'application de la loi de 2016 et d'aborder quelques aspects précis tels que l'autorité parentale ou la prise en compte de la parole de l'enfant.

Nous avons reçu des témoignages personnels d'anciens enfants placés, ceux de familles d'accueil et nous avons entendu ce matin les avocats spécialistes de la protection de l'enfance. Il était essentiel pour nous et pour la qualité de nos travaux de vous donner également la parole.

Nous allons écouter votre présentation liminaire puis nous poserons nos questions.

Je m'attacherai à faire un état des lieux du système de la protection de l'enfance tel que les magistrats de la jeunesse le perçoivent. Nous avons été alertés ces derniers temps au sujet de la prise en charge des mineurs par les services de l'aide sociale à l'enfance et il a été beaucoup question récemment de la prise en charge des jeunes majeurs et des mineurs non accompagnés ainsi que des mesures judiciaires non exécutées par les services départementaux.

Globalement, nous pouvons dire que le système fonctionne plutôt pas mal pour tout ce qui concerne la détection et le signalement, de façon inégale s'agissant du traitement des informations préoccupantes et de façon encore plus inégale pour ce qui est de la prise en charge des mineurs.

J'aborderai d'abord l'architecture du système de l'aide sociale à l'enfance puis les réponses à apporter aux besoins fondamentaux des enfants, mis en exergue par la loi de 2016.

La particularité de la France est d'être dotée d'un système bicéphale, avec une protection administrative, d'un côté, et une protection judiciaire, de l'autre. Le juge des enfants a occupé pendant longtemps une place centrale dans le dispositif, à tel point que les services sociaux se sont beaucoup construits dans leur fonctionnement autour de cette figure. La loi du 5 mars 2007 avait renversé cette logique en faisant du président du conseil départemental le chef de file de la protection de l'enfance et en donnant à la justice un rôle subsidiaire. Cette organisation a été un peu nuancée par la loi de 2016 qui a rappelé qu'en cas de maltraitance avérée, même quand la famille consentait aux interventions, la place du judiciaire devait rester pleine et entière.

Il n'y a pas eu de déjudiciarisation comme on aurait pu l'imaginer initialement. L'idée reste très ancrée qu'il est plus facile de travailler dans le cadre d'un mandat judiciaire que d'une contractualisation avec les familles. Les obstacles peuvent parfois être juridiques. Quand l'autorité parentale est exercée par les deux parents et que l'un d'eux est dans la nature, les services sociaux ne s'autorisent pas à mettre en place des interventions avec un seul des parents et saisissent la justice. Toutefois, il reste difficile pour eux de travailler dans ce champ contractuel avec les familles et il faudra sans doute se pencher sur cette question. La loi est allée au-delà des habitudes et des fonctionnements observés.

Nous constatons d'abord que la logique de subsidiarité, avancée dans les lois de 2007 et de 2016, n'est pas tout à fait aboutie.

Sur le terrain juridique, on reste au milieu du gué. La logique de la subsidiarité, qui n'est jamais désignée comme telle, est présente dans le code de l'action sociale et des familles mais pas dans le code civil. Ainsi, lorsque les familles saisissent directement le juge des enfants – ce qui arrive régulièrement, je dirai même de plus en plus souvent –, cette logique ne s'impose pas. Quand des parents demandent de l'aide parce qu'ils ont des difficultés avec leurs enfants, le juge ne peut pas les renvoyer vers les services sociaux en leur disant : « Allez déjà voir si vous pouvez vous faire aider », parce que le code civil ne le prévoit pas. En revanche, le procureur peut dire au président du conseil départemental d'aller jusqu'au bout de la démarche de signalement si les mesures d'aide n'ont pu être mises en place ou n'ont pu fonctionner.

La question de la contractualisation avec les familles n'ayant pas été suffisamment pensée, on observe par ailleurs une persistance des signalements judiciaires. Les placements, par exemple, sont à 80 % d'origine judiciaire. Et pour les mesures en milieu ouvert, les proportions sont analogues.

Nous constatons ensuite que le département occupe toutes les places.

Ce sont les mêmes qui tendent la main aux familles pour les aider dans les difficultés qu'elles rencontrent avec leurs enfants, les mêmes qui font un signalement au juge des enfants, via le procureur, lorsqu'ils estiment ne plus pouvoir intervenir, les mêmes qui prennent en charge les enfants en aval de l'intervention du juge des enfants. Cette confusion des rôles est souvent mal perçue par les familles qui peuvent avoir l'impression d'être cernées. Quand nous les recevons, la première chose qu'elles nous disent, c'est bien souvent qu'on leur a planté un couteau dans le dos : « On m'a expliqué qu'on venait nous aider et on se retrouve chez vous ». Elles ne disposent d'aucun sas entre la phase des mesures de prévention et la phase du signalement judiciaire.

En outre, le département, qui occupe déjà toutes les places, revendique souvent d'aller encore plus loin. Prenons l'exemple des mesures d'action éducative en milieu ouvert (AEMO). Ces interventions éducatives à domicile décidées par le juge des enfants dans le cadre de l'aide contrainte sont traditionnellement confiées à des services du secteur associatif qui sont habilités et contrôlés à la fois par le département et la protection judiciaire de la jeunesse mais qui travaillent sur mandat judiciaire. Or, certains départements réclament aujourd'hui la possibilité de prendre en charge ces mesures d'AEMO. Cela signifie pour le juge des enfants que tous les oeufs sont placés dans le même panier et qu'il ne peut plus croiser d'avis différents sur une situation donnée, ce qui le prive du recul nécessaire.

Face à cette évolution, les juges des enfants peuvent se trouver en difficulté pour jouer leur rôle de contre-pouvoir. Il ne faut pas oublier qu'ils doivent non seulement protéger les enfants contre les abus, les négligences, les carences de l'autorité parentale mais aussi être les garants du respect des droits des familles et des enfants, notamment face aux services sociaux. Nous avons vu en quoi c'était important dans toutes les dernières affaires.

Les juges des enfants peuvent également se trouver en difficulté pour imposer l'application de la loi. Ils sont réduits à l'impuissance lorsque les départements décident de ne pas exécuter leurs décisions, en invoquant le manque de moyens ou l'absence d'outils qui auraient pourtant dû être développés – car il faut bien voir que tous les départements n'ont pas la même volonté d'accorder la priorité à la protection de l'enfance. C'est ainsi que dans la plupart des départements, le projet pour l'enfant (PPE), défini dans la loi de 2016, n'est pas mis en place. Ils nous expliquent qu'ils ont d'autres chats à fouetter, comme les mineurs non accompagnés (MNA). Il en va de même pour les mesures concernant la relation avec la fratrie. Et je ne vous parle pas du droit de visite médiatisé accordé aux familles : certains départements ne le mettent pas en oeuvre, ou alors avec six mois ou un an de retard.

Cependant, il faut aussi que la justice balaie devant sa porte. Elle est aussi en difficulté. Il est évident que lorsque dans un tribunal qui compte trois magistrats, un poste est vacant pendant six mois, les deux autres juges sont principalement occupés à « écoper » et à gérer les urgences du cabinet vacant. Ils n'ont plus le temps de participer aux instances partenariales pour mettre en avant les besoins de la juridiction, pointer du doigt tel ou tel problème et faire remonter leurs difficultés. Dans un certain nombre de tribunaux de grande instance, la justice s'est trouvée affaiblie dans le plein exercice du rôle qui devrait être le sien.

Ce constat posé, nous considérons qu'il y a plusieurs pistes à explorer.

S'agissant de la contractualisation, nous estimons que les travailleurs sociaux départementaux devraient bénéficier d'une formation à l'approche contractuelle avec les familles. Il importerait également de clarifier la notion d'autorité parentale : est-il nécessaire d'avoir l'accord des deux parents pour mettre en oeuvre la moindre mesure d'aide aux familles ? Très souvent, l'un des parents – le père surtout – n'est pas joignable alors qu'il a l'autorité parentale, ce qui bloque des décisions.

Il nous paraît important d'envisager comment dissocier plus clairement les fonctions d'aide exercées dans le cadre de la prévention et le signalement à l'autorité judiciaire. Nous pourrions peut-être nous inspirer d'expériences menées dans d'autres pays. Il me paraît nécessaire que puissent être introduits des regards extérieurs, le cas échéant en repensant la composition des cellules de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (CRIP). Il faudrait introduire des tiers afin d'éviter que les autorités amenées à aider les familles ne perdent leur confiance parce qu'elles ont aussi à faire les signalements. Nous estimons que celui qui signale doit être dissocié de celui qui aide.

Les outils d'évaluation nous semblent devoir être repensés. Quand le juge des enfants est saisi directement, le seul outil dont il dispose est celui de la mesure judiciaire d'investigation éducative, qui est très lourd, alors qu'il s'agit parfois de vérifier simplement si une famille est capable d'accepter l'aide des services sociaux.

Enfin, il faudra arriver à la mise en place d'un dispositif plus contraignant pour imposer aux départements l'exécution des décisions de justice et la mise en oeuvre des moyens nécessaires. En contrepartie, nous pourrions envisager un soutien plus massif de l'État pour la prise en charge des mineurs non accompagnés car les départements invoquent souvent ce motif pour dire que tous leurs moyens sont absorbés.

J'en viens à la réponse aux besoins des enfants.

Depuis la loi de 2016, ce ne sont plus les droits des parents ni les difficultés ou les carences parentales qui sont au centre du dispositif mais les besoins fondamentaux de l'enfant et leur évolution en fonction de sa croissance. Dans le prolongement de la loi, des réunions de consensus nous ont permis d'apprécier plus finement cette notion qui est venue remplacer celle, beaucoup plus vague, d'intérêt de l'enfant.

Bien sûr, l'approche en termes de besoins de l'enfant n'est pas incompatible avec la prise en compte des droits des parents et de leurs difficultés dans la mesure où l'on sait que l'un des premiers besoins identifiés de l'enfant est de pouvoir vivre avec ses parents. Soutenir la parentalité, c'est protéger le droit pour l'enfant d'être élevé par ses parents.

Néanmoins, nous ne sommes pas allés tout au bout de cette logique de mise en avant des besoins de l'enfant et il y aura sans doute des choix à faire.

Nous l'avons vu avec la question du délaissement. La loi de 2016 a précisé que l'enfant ne peut être considéré comme délaissé si les parents justifient qu'ils ont été empêchés de quelque façon que ce soit de maintenir des liens avec lui. Là encore, nous restons au milieu du gué, et l'on peut prédire que la procédure de délaissement, telle qu'elle a été instaurée par cette loi, n'aura pas forcément beaucoup plus d'impact que l'ancien dispositif de la déclaration judiciaire d'abandon qui répondait aux mêmes conditions.

Notons également que ce sont les adultes et les institutions qui doivent s'adapter aux besoins de l'enfant, et non l'inverse. Et là, disons les choses telles qu'elles sont, nous ne sommes pas très bons. Le maintien des relations avec la fratrie en cas de placement et l'organisation du droit de visite médiatisé dépendent encore beaucoup trop souvent de la disponibilité des travailleurs sociaux et de protocoles de fonctionnement encore très lourds, souvent au détriment des besoins de l'enfant.

Nous le voyons encore dans des domaines comme la pédopsychiatrie. Les soins restent attachés au domicile de l'enfant. Or les enfants pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance sont amenés à changer régulièrement de lieu d'accueil, ce qui fait que ce sont eux qui doivent s'adapter au fonctionnement de l'institution avec des changements de thérapeutes quand ils passent d'une famille d'accueil à un foyer, pour peu que celui-ci ne se trouve pas dans le même ressort.

On le constate, par ailleurs, dans le manque de réponses dans le champ médico-social qui conduit des maisons de l'enfance ou des foyers de l'enfance à devoir prendre en charge des enfants porteurs de pathologies ou souffrant de troubles graves du comportement.

Bref, il reste des progrès considérables à accomplir pour que les institutions arrivent davantage à s'adapter aux besoins de l'enfant.

L'enfant doit pouvoir bénéficier d'un statut juridique qui corresponde à ses besoins. La loi de 2016 a beaucoup centré les débats autour du délaissement or on observe dans les cabinets des juges des enfants qu'il y a finalement relativement peu d'enfants réellement délaissés. En revanche, il y a beaucoup d'enfants dont les parents se trouvent durablement dans l'incapacité de s'en occuper : ils peuvent prendre des décisions lorsqu'on les sollicite mais ils sont dans de telles difficultés, sur le plan social, sur le plan psychiatrique, qu'il est nécessaire pour leur enfant de se construire ailleurs. Et pour ces enfants-là, il n'y a pas de statut autre que la précarité de l'assistance éducative. La tutelle et la délégation de l'autorité parentale ne sont pas adaptées, car ce sont des statuts qui correspondent à des situations où les parents sont dans l'impossibilité d'exercer leurs droits ou ont abandonné leur enfant.

Vous me direz que l'assistance éducative peut être une très bonne chose, mais il ne faut pas oublier que des gamins accueillis au sein d'une même famille depuis leur plus jeune âge sont obligés de changer de famille ou de partir en foyer parce que les familles d'accueil salariées ont démissionné, pris leur retraite ou déménagé. Il y a un manque d'anticipation, alors même que les services peuvent savoir depuis le début que tel enfant va devoir bénéficier de mesures de protection jusqu'à sa majorité.

Ces enfants ne sont pas adoptables au sens classique du terme. L'adoption plénière n'est pas possible car les liens avec les parents sont maintenus. Pour eux, il y aurait une piste à creuser, celle de l'adoption simple car ils ont besoin de pouvoir se construire entre deux familles d'accueil et de se projeter dans l'avenir. Travailler autour de la notion de double appartenance de l'enfant nous paraît important.

Sur la question du jeune enfant, le Défenseur des droits a publié un rapport l'année dernière. L'enfant en bas âge reste le parent pauvre de la protection de l'enfance en termes de droits. Le Défenseur des droits a souligné cette carence dans notre législation et a proposé d'affirmer clairement que le jeune enfant est titulaire de droits, même s'il ne peut pas les exercer lui-même. Cela impliquerait de favoriser la désignation d'administrateurs ad hoc afin de le représenter dans la procédure d'assistance éducative et lui permettre d'avoir un accès effectif à ses droits procéduraux. Aujourd'hui, les textes sur l'assistance éducative visent l'enfant capable de discernement, qui peut faire appel d'une décision, saisir le juge, prendre un avocat mais rien n'est dit des droits de l'enfant qui n'est pas capable de discernement.

Dans le même ordre d'idée, la défense du mineur en justice nous paraît devoir évoluer. La place de l'avocat dans les procédures de protection de l'enfant doit être repensée. Le minimum serait la possibilité pour le juge des enfants de désigner d'office un avocat pour l'enfant capable de discernement, ce qui n'est pas possible au regard des textes actuels. La loi dit que l'enfant peut choisir un avocat ou demander au juge qu'il en soit désigné un. Toutefois, lorsque le procureur saisit le juge pour le placement en urgence d'un adolescent maltraité, il est très rare que celui-ci vienne avec un avocat lors de la première audience. Le juge l'informe alors de son droit à se faire assister d'un avocat, droit qu'il pourra choisir ou non d'exercer, mais au stade où des décisions très importantes sont prises, il n'aura pas eu d'avocat. Si le juge avait la possibilité de désigner d'office un avocat pour l'engagement de la procédure, cela constituerait une avancée importante. Je citerai aussi le cas des conflits entre parents : nous savons que certains peuvent se montrer réellement maltraitants avec leur enfant, en ayant recours à la manipulation voire à l'aliénation, or la plupart du temps, l'enfant n'a pas d'avocat ou alors un avocat désigné subrepticement par la mère ou le père.

Il y a eu des interrogations sur la question de savoir s'il fallait systématiser l'accompagnement de l'enfant par un avocat pour l'assistance éducative. En tant que magistrats, nous nous sommes montrés un peu réservés car cela alourdirait certaines procédures. Nous sommes parfois saisis pour des fratries entières et nous avons à traiter des situations où nous avons surtout des choses à dire aux parents. En revanche, nous estimons que dès que le placement de l'enfant est en jeu, qu'il soit envisagé, ordonné en urgence, ou reconduit, un avocat aurait toute sa place aux côtés de l'enfant.

Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les mineurs non accompagnés. J'évoquerai un sujet qui nous tient à coeur, l'entrée dans la majorité. En vertu d'un système de péréquation à l'échelle nationale, chaque département est tenu d'accueillir un certain pourcentage de mineurs non accompagnés, mais ne sont pas comptabilisés dans ce pourcentage les jeunes devenus majeurs pour lesquels certains départements poursuivent leur travail d'assistance éducative, notamment en leur proposant des contrats de jeune majeur. En Gironde, un tiers des jeunes non accompagnés sont ainsi majeurs. Ce serait une mesure de justice que de prendre en compte les efforts de ces départements qui supportent une charge lourde pour mener cet accompagnement jusqu'à son terme. Cette question des jeunes majeurs est un problème aujourd'hui. La proposition de loi qui leur est consacrée vient d'être vidée de sa substance, ce que nous regrettons vivement. L'idée est peut-être de ne pas vouloir contraindre les départements mais le fait est que nous sommes en train de lâcher dans la nature des jeunes majeurs qui sont mis à la rue à leurs dix-huit ans après des mois voire des années de prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfant. Il faut absolument faire quelque chose.

Enfin, il faut poser la question de la représentation juridique des mineurs non accompagnés. Tant qu'ils ne sont pas pris en charge dans le cadre de mesures de tutelle ou de délégation d'autorité parentale, il faudrait systématiser la désignation d'un représentant légal. Son rôle irait au-delà de celui d'un administrateur ad hoc car il ne serait pas ciblé uniquement sur l'aspect procédural et l'accomplissement de démarches, en matière de droit d'asile notamment ; il s'agirait aussi de permettre au jeune d'ouvrir un compte bancaire ou de signer un contrat d'apprentissage. Aujourd'hui, il y a un vide juridique et il faut rechercher des solutions.

Je vous remercie pour cette présentation. J'aimerais vous interroger sur quelques reproches qui sont souvent faits aux juges. Puisque vous êtes là, vous pourrez vous défendre. (Sourires.)

On leur reproche, premièrement, de ne pas écouter les personnes les plus proches de l'enfant, à savoir les assistants familiaux. On entend souvent dire que les juges ne les reçoivent pas et qu'ils préfèrent entendre l'éducateur référent. Pourquoi ne laisse-t-on pas davantage de place aux assistants familiaux et aux éducateurs de proximité, qui sont quotidiennement auprès des enfants ?

Certains parents indiquent également qu'ils ont du mal à se faire entendre. Parce qu'il a beaucoup de dossiers à traiter, le juge a tendance, nous dit-on, à se fonder uniquement sur le rapport produit par l'aide sociale à l'enfance. Est-ce le cas et comment pourrions-nous faire évoluer les choses ?

Enfin, pouvez-vous préciser comment s'articulent l'action du juge et celle de l'aide sociale à l'enfance, notamment vis-à-vis des mineurs non accompagnés ? Quel est le rôle de chacun ? Qui, exactement, détermine s'ils sont bien mineurs ?

S'agissant de la présence des assistants familiaux et des éducateurs à l'audience, je vais devoir démentir vos propos. Lorsqu'il s'agit d'un placement, nous mandatons l'aide sociale à l'enfance. En effet, comme mon collègue vous l'a dit, c'est l'aide sociale à l'enfance qui, dans 90 % des cas, et peut-être davantage, assure désormais la prise en charge des enfants placés, et les placements directs sont très rares. Lorsque nous révisons la mesure à échéance, soit au bout de deux ans maximum, nous organisons ce que l'on appelle une audience, c'est-à-dire un débat contradictoire, auquel les titulaires de l'autorité parentale sont convoqués.

Nous déterminons si la présence du mineur est, ou non, nécessaire. Il est évident qu'on ne demandera pas à un nouveau-né d'assister à l'audience. On en dispensera également l'enfant dont les parents ont une relation extrêmement conflictuelle, afin de ne pas l'exposer à la violence de leurs échanges. L'aide sociale à l'enfance est évidemment appelée à être présente, puisqu'elle est mandatée judiciairement par le juge des enfants. Dans la mesure où les enfants sont pris en charge, non pas directement par les services de l'aide sociale à l'enfance, mais soit par les structures collectives qu'on appelle les foyers, soit par les assistants familiaux, les référents des foyers sont souvent présents à l'audience. Ils nous adressent également un rapport, dont nous tenons compte. Lorsque les enfants sont présents à l'audience, il est très fréquent que les éducateurs qui vivent auprès d'eux dans le foyer y assistent également.

Je me suis retrouvée, il y a quelques mois, dans une situation que je n'avais jamais connue auparavant, et au sujet de laquelle j'ai consulté mes collègues. Dans un dossier impliquant une fratrie qui comptait beaucoup d'enfants, trois assistantes familiales m'ont écrit pour me dire qu'elles avaient une vision de la situation de l'enfant différente de celle de l'éducateur référent et qu'elles voulaient être entendues au cours de l'audience. J'ai été un peu décontenancée, même si je disposais d'une réponse juridique, dans la mesure où un article du code de procédure civile nous autorise à auditionner toute personne détentrice d'informations sur la situation d'un mineur. Avec mes collègues, nous nous sommes dit que, puisque nous acceptions que les éducateurs du foyer soient présents à l'audience, il n'y avait aucune raison d'en exclure les assistantes familiales. Bien évidemment, je leur ai précisé le cadre dans lequel je les entendrais, afin de ne pas être instrumentalisée dans un conflit qui pourrait les opposer à leur employeur, à savoir l'aide sociale à l'enfance.

Vous le voyez, nous tenons compte de la parole des proches. Il est certes rarissime que l'on aille jusqu'à entendre les assistantes familiales – en treize ans d'exercice en tant que juge des enfants, cela ne m'est arrivé qu'une fois – mais je répète que nous recevons régulièrement les éducateurs des foyers. Cela va même plus loin : il peut arriver qu'un psychologue ou une autre personne intervenant d'une manière plus spécifique dans la prise en charge d'un enfant placé l'accompagne à l'audience et nous demande d'y prendre part. Si cette personne a des informations utiles à nous donner sur l'enfant, elle est la bienvenue.

S'agissant de la parole des parents, il faut savoir que lorsque des mesures sont décidées ou révisées, nous avons l'obligation d'auditionner les titulaires de l'autorité parentale, et parfois les mineurs eux-mêmes. Ce temps de l'audience et du débat contradictoire est très important, puisque les parties, notamment les titulaires de l'autorité parentale, peuvent s'y exprimer, seules ou accompagnées d'un avocat. Lorsque le juge des enfants rend sa décision, à l'issue de l'audience ou après un temps de réflexion, les parents peuvent encore se rendre, accompagnés ou non d'un avocat, devant la chambre des mineurs, à la cour d'appel, pour faire entendre leur parole, qui sera entendue par les magistrats.

Cette parole a toute sa place. Elle l'a d'autant plus que nous devons travailler dans l'adhésion avec les parents. Il ne faut pas être schizophrène pour être juge des enfants… D'une certaine façon, nous sommes très violents, puisqu'on touche à la chair de leur chair : séparer des enfants de leurs parents, c'est toujours violent et douloureux. Nous devons néanmoins travailler dans l'adhésion, afin de convaincre les parents de la nécessité d'être présents auprès de leurs enfants, car la loi leur confère cette place. Souvent, les parents se plaignent auprès de nous d'être privés de leur autorité parentale. Ils se sentent exclus, dépossédés de leur autorité, mais c'est faux : juridiquement, ils la gardent. Lors du placement d'un enfant, il y a un tas de décisions relativement accessoires à prendre, pour lesquelles l'accord des parents, soit d'un seul, soit des deux, est nécessaire. La place des parents est donc préservée, parce que la loi nous y contraint – et c'est une bonne chose.

Par ailleurs, lorsqu'on place un enfant, il est bien évident que l'on travaille, dans la mesure du possible, à favoriser son retour. Or ce retour ne peut être envisagé qu'avec le soutien, la participation, la collaboration des parents. Il faut que les parents puissent comprendre le sens de la mesure d'aide qui est décidée par le juge des enfants, même si elle peut leur sembler contraignante.

Votre troisième question portait sur l'articulation entre le tribunal pour enfants et l'aide sociale à l'enfance, s'agissant de la prise en charge des mineurs non accompagnés. Les textes auxquels nous nous référons sont la loi du 14 mars 2016 et la circulaire Taubira : tout jeune étranger qui se prétend mineur, qui est repéré ou qui se signale sur un territoire, fait l'objet d'une évaluation, qui est généralement prise en charge par le département. Sont évalués sa minorité, son degré d'isolement et sa vulnérabilité, selon des critères que je ne détaillerai pas ici.

À l'issue de cette évaluation, si le jeune est déclaré mineur et non accompagné – dans la quasi-totalité des cas, il n'a pas de représentant de l'autorité parentale sur le territoire français –, le département saisit le parquet. Celui-ci rend une ordonnance de placement provisoire et saisit le juge des enfants, qui révise la mesure d'ordonnance de placement provisoire dans les délais prévus par la loi. La mesure de placement suit ensuite son cours, suivant des dispositifs qui sont variables d'un département à un autre. Dans le département du Nord, il existe par exemple un dispositif dédié, appelé « Trajets », qui a fait l'objet d'une offre de marché public. Lorsqu'un jeune migrant n'est pas considéré comme mineur, il peut saisir directement le juge des enfants, et cette saisine est assez fréquente. Le juge n'évalue pas sa minorité mais, conformément à l'article 47 du code civil, l'authenticité des actes d'état civil que le jeune peut présenter – dans la plupart des cas, il en a.

Nous avons en France, avec la loi du 5 mars 2007 et celle du 14 mars 2016, un dispositif qui fait toute leur place aux titulaires de l'autorité parentale. Le problème, c'est qu'il n'est pas appliqué de la même façon partout. Le sort d'un enfant confié à l'aide sociale à l'enfance ne sera pas le même dans un petit arrondissement et dans un grand arrondissement comme celui dans lequel je travaille – puisque nous sommes treize au tribunal pour enfants de Lille. Nous demandons aux personnes qui sont dans nos cabinets de respecter la loi, nous demandons à nos partenaires – parce que les tribunaux pour enfants ont des partenariats – de respecter la loi, nous demandons aux familles et aux titulaires de l'autorité parentale de respecter la loi, mais le système est tellement saturé, que nous sommes nous-mêmes hors-la-loi.

Nous avons déjà évoqué les cellules départementales de recueil des informations préoccupantes, les CRIP. Dans le département du Nord, il n'y a pas eu de CRIP pendant dix ans, les deux premières ont été créées à titre expérimental en 2017 et on prévoit tout juste d'en créer une troisième. Les signalements, pour l'instant, sont évalués par ce que l'on appelle les unités territoriales, qui sont au nombre de 44 dans le département du Nord, ce qui fait 44 façons différentes d'aborder une situation donnée. Cela crée des inégalités devant la loi. On a parlé évoqué aussi les PPE : on commence à en voir mais, pour ma part, je les compte sur les doigts d'une main. Ils doivent être déposés dans les trois mois du placement et être révisés une fois par an, ce qui multiplie les contraintes.

On a tendance à aborder la question des mineurs sous l'angle de la délinquance. Or, quand on creuse un peu le parcours des mineurs délinquants, on s'aperçoit généralement que ce sont des jeunes qui sont passés entre les mailles du filet de la protection de l'enfance. À ce niveau-là, les moyens ne suivent pas et les dispositifs sont totalement saturés.

J'ai deux questions à vous poser au sujet des mineurs non accompagnés. Premièrement, constatez-vous une baisse du recours aux tests osseux depuis que le Conseil constitutionnel a remis sa décision sur le sujet ? Ou, si tel n'est pas le cas, pensez-vous que cette pratique est appelée à décliner ?

Deuxièmement, que pensez-vous du fichier d'appui à l'évaluation de la minorité (AEM), qui est entré en vigueur au début de l'année ?

Je n'ai pas de chiffres à vous donner sur les tests osseux. La loi du 14 mars 2016 les a maintenus, tout en les encadrant très strictement et il me semble que l'usage qui en est fait varie beaucoup, selon les collègues et les territoires. Ce que je peux vous dire, mais vous le savez sans doute déjà, c'est que même les plus hautes autorités médicales considèrent que ces tests ne sont pas suffisamment fiables, puisqu'ils sont fondés sur des dispositifs anciens, datant du premier quart du XXe siècle, qui concernaient à l'origine une population caucasienne du Nord-Ouest de l'Amérique. Or nombre des mineurs que nous rencontrons aujourd'hui ne correspondent pas à ces critères. Il me semble, mais peut-être Laurent Gebler pourra-t-il compléter ma réponse, que ces tests osseux ont surtout vocation à s'appliquer au niveau de l'évaluation, à la demande, soit de l'aide sociale à l'enfance, soit du ministère public lorsqu'un mineur non accompagné se rend coupable d'une infraction et est placé en garde à vue.

Pour ma part, lorsque je vois, au cours d'une procédure, qu'une expertise osseuse a été faite, j'en demande le rapport, tout en me préoccupant de savoir si elle a été faite dans le cadre de la loi du 14 mars 2016. Les parents sont censés donner leur accord, mais ils ne sont pas là. C'est donc le mineur qui doit donner son accord, dans une langue qu'il comprend. Or je peux vous dire que dans la plupart des services hospitaliers, lorsqu'un jeune parle le bambara ou un dialecte de l'Afrique subsaharienne, il ne peut pas compter sur la présence d'un interprète au moment où l'expertise est faite. J'ai donc plutôt tendance à écarter cette expertise, à partir du moment où elle ne répond pas aux critères légaux.

Il m'est par ailleurs arrivé de constater que les tribunaux correctionnels, lorsqu'ils sont confrontés à des jeunes qui se situent à la limite entre la minorité et la majorité, font appel, plus facilement peut-être que les juridictions pour mineurs, à des tests osseux. Cela pose des problèmes, car nous sommes parfois saisis par le parquet au sujet d'un jeune qui est considéré comme mineur par le ministère public, et on s'aperçoit, sur le bulletin n° 1 du casier judiciaire, qu'il a déjà été condamné par une juridiction pour majeurs. Nous sommes parfois confrontés, vous le voyez, à des situations totalement ubuesques.

S'agissant des mineurs non accompagnés, soit le juge des enfants est saisi pour entériner une ordonnance de placement provisoire prise par le procureur, soit il est saisi par le mineur, après que le département lui a notifié un refus de prise en charge. Le plus souvent, quand les jeunes arrivent devant la cellule d'évaluation du département, ils n'ont pas de document d'identité. Des associations les aident alors à faire venir des papiers de leur pays d'origine. Le juge des enfants, au cours de cette audience, doit déterminer s'il se juge compétent pour prendre des mesures de protection de l'enfance.

Il peut se fonder sur trois éléments.

Le premier, c'est le rapport établi par la cellule d'évaluation : il s'agit d'une évaluation plutôt psychosociale, qui contient une description du parcours du jeune, une analyse de la cohérence entre ce qu'il peut dire de sa scolarité et l'âge qu'il prétend avoir, un résumé de sa vie familiale, de son parcours, de ses projets. C'est sur la base de cette évaluation que le département se prononce pour ou contre la prise en charge du jeune.

Le deuxième élément, ce sont les documents d'identité que le jeune peut produire, et dont le juge évalue la validité. Pour cela, il recourt aux services de lutte contre la fraude documentaire. Il se peut que les documents soient formellement valables, mais qu'on ne puisse rien dire des conditions dans lesquelles ils ont été obtenus, puisqu'il est possible, dans certains pays, d'obtenir des jugements supplétifs d'état civil du jour au lendemain. Pas plus tard que ce matin, un tribunal guinéen a été saisi par le père d'un jeune homme en vue de l'obtention d'un jugement supplétif, alors que le garçon avait expliqué, lors de l'évaluation initiale, que son père était décédé quand il était petit. L'acte en question était formellement valable, d'après le rapport de la police aux frontières…

Le troisième outil auquel le juge des enfants peut recourir, et qui a été validé par la décision du Conseil constitutionnel, c'est l'expertise osseuse, avec toutes ses limites et ses imprécisions.

Le juge des enfants a trois outils à sa disposition, dont aucun ne permet, à lui seul, d'apporter une réponse fiable : dans le doute, il valide généralement la prise en charge. Cela dit, nous voyons parfois arriver des jeunes dont les documents sont irréprochables, mais qui ont manifestement vingt-cinq ans et qui se sont fait rejeter par les services de l'aide sociale à l'enfance. À l'inverse, il m'est arrivé de recevoir des jeunes dont les documents étaient falsifiés, mais qui étaient manifestement mineurs. Rien n'est fiable : ce n'est pas parce qu'un jeune a de vrais documents qu'il est vraiment mineur et ce n'est pas parce qu'il a de faux documents qu'il ne l'est pas. Le juge doit néanmoins se faire une opinion et motiver sa décision à partir de ces différents éléments. On peut dire que les expertises osseuses ne valent rien, mais si l'on ne dispose que des deux autres éléments, il ne reste parfois plus grand-chose. Le recours aux expertises osseuses reste très limité et on n'y a pas recours lorsqu'on dispose, par ailleurs, de documents valables.

J'en viens à la question du fichier. On peut comprendre la nécessité de créer un fichier centralisé pour repérer un jeune qui a déjà été évalué ailleurs – certains d'entre eux, et on peut les comprendre, tentent effectivement leur chance dans des villes différentes. Mais le vrai problème, c'est le croisement de ce fichier avec les fichiers adultes. Le vrai problème, c'est de savoir ce que l'on va faire de ceux qui n'auront pas été reconnus mineurs. Vont-ils immédiatement figurer dans des fichiers destinés à des procédures d'expulsion ? Si tel est le cas, alors ce fichier est un piège. Du reste, alors que ce fichier avait été conçu pour aider les départements à réaliser l'évaluation, nombre d'entre eux refusent d'envoyer ces jeunes vers les préfectures. C'est tout le paradoxe… S'il n'y avait pas de connexion entre les fichiers, ce fichier-là, en lui-même, ne poserait pas de problème.

Vos propos montrent bien qu'il y a une hypocrisie générale sur cette question. À Toulouse, l'évaluation a été confiée à l'Association nationale de recherche et d'action solidaire (ANRAS). Avant, il y avait 80 % de reconnaissance de minorité et 20 % de refus. Depuis, on a 80 % de refus et 20 % d'acceptation et c'est seulement avec le passage devant le juge des enfants que l'on revient à 80 % de reconnaissance. Tout le monde se renvoie la balle et nous constatons aussi, à notre niveau, que les ministères font de même. Ne faudrait-il pas évaluer et définir d'autres critères, dans la mesure où nous sommes aujourd'hui dans une impasse absolue, qui devient malsaine pour tout le monde ?

Ma deuxième question concerne ce que vous nous avez dit de la délinquance. Lorsque, dans un procès d'assises, le responsable d'un foyer vient témoigner parce que le jeune qui est accusé de meurtre a séjourné dans son foyer, on comprend que celui-ci a eu une enfance totalement déstructurée. On comprend son parcours, mais on le comprend lorsqu'il a trente ans et qu'il est jugé en cour d'assises. Ne serait-il pas possible de chiffrer ce phénomène, pour que tout le monde comprenne qu'un enfant maltraité et mal accompagné peut tomber dans la délinquance ? Cela fait des années que nous voyons se reproduire ce genre d'itinéraire et nous n'en faisons rien : c'est étonnant, du point de vue de l'investissement social.

Enfin, pourquoi l'idée d'un avocat désigné d'office, qui paraît relever du bon sens, n'a-t-elle jamais été appliquée ?

Pour répondre à votre deuxième question, si la justice des mineurs était aussi cartésienne, cela se saurait depuis longtemps… Nous travaillons dans l'humain et les choses ne sont pas si simples. J'aimerais tout de même resituer les choses : en tant que juges des enfants, nous travaillons à 75 % en protection de l'enfance. Le reste, c'est le contentieux de la délinquance des mineurs. Contrairement au regard sociétal qui peut être porté sur les jeunes, notre travail ne concerne pas prioritairement la délinquance des mineurs. Statistiquement, sur cent délinquants, dix seulement sont des mineurs, et ils ne se retrouvent pas tous aux assises. Heureusement pour nous, parce que le juge des enfants doit siéger en cours d'assises des mineurs et nous siégerions en permanence !

En revanche, il est tout à fait essentiel d'avoir des outils d'évaluation et d'agir précocement, pour éviter que ces jeunes ne passent entre les mailles du filet. Il importe aussi que l'évaluation ne soit pas sélective : faute de moyens, on a tendance à faire des choix, ce qui fait que certains jeunes restent sur le bord de la route. Et ces jeunes, on les retrouve généralement au pénal à l'adolescence, quand ils ont quatorze ou quinze ans. On met alors en oeuvre des mesures d'accompagnement – vous connaissez le sens de l'ordonnance du 2 février 1945 –, avant même que le jeune ne comparaisse devant le tribunal des enfants et après, dans le cadre d'une sanction, puisque des mesures éducatives peuvent être prononcées. Mais le temps passe très vite pour ces jeunes qui, lorsqu'ils arrivent dans nos bureaux à l'âge de quatorze, ans, sont déjà à quatre ans de la majorité. Leur personnalité s'est généralement mal construite, avec des parents en grande difficulté, qui sont totalement dépassés par la situation. Quand on en est là, on ne peut faire que du bricolage, avec les moyens qui sont les nôtres et ceux de la protection judiciaire de la jeunesse. Or les choses ne sont pas simples, parce que nous manquons d'établissements et d'éducateurs. Les services des départements ne sont pas les seuls à manquer de moyens : c'est aussi le cas de la protection judiciaire de la jeunesse.

Il n'est jamais trop tard. Jamais.

Ce que je veux souligner, c'est que la plupart des jeunes délinquants qui entrent dans le judiciaire par le champ pénal à l'adolescence, vers l'âge de 13, 14 ou 15 ans, n'étaient pas connus et n'avaient jamais été signalés, alors qu'on dispose d'un outil intéressant, avec l'assistance éducative. On a cette chance, en France, de disposer de cet outil, mais on s'aperçoit que la commission précoce d'actes de délinquance ne rentre que très peu dans le champ des signalements à l'assistance éducative.

Je n'en sais rien. Il est très rare qu'on nous signale un enfant en assistance éducative en nous disant qu'il commence à commettre des délits. Il arrive directement devant nous par la voie du pénal et nous avons moins d'outils au pénal qu'au civil. Quoi qu'on dise des départements, nombre d'entre eux ont développé toute une gamme d'outils, en application des lois de 2007 et 2016 : placement à domicile, mesures alternatives, renforcement des AEMO. Ces outils pourraient s'appliquer aux jeunes qui commentent des actes de délinquance de façon précoce, mais ils ne sont pas mobilisés.

On pourrait imaginer que le ministère public, lorsqu'il est informé de faits de délinquance concernant un mineur, puisse, en fonction de ce qu'il sait de la situation de ce mineur, saisir le juge des enfants au civil, en protection de l'enfance. Nous pouvons aussi nous autosaisir, mais cela doit rester exceptionnel, et nous devons le faire à bon escient. Ces mineurs arrivent devant nous à un âge relativement avancé et nous nous concentrons sur leur situation à un instant « t » C'est une vraie question, un vrai sujet de société.

Je repense à un fait qui me paraît très symbolique : nous avons entamé notre discussion sur la protection de l'enfance en évoquant le texte qui a été adopté ici le 7 mai et qui concerne les jeunes majeurs. En réalité, il faut réfléchir à tous les dysfonctionnements de la protection de l'enfance en amont, de zéro à dix-huit ans. Je sais que vous en êtes abreuvés, mais j'aimerais vous soumettre les derniers chiffres communiqués par le ministère de la justice au sujet de la justice de mineurs. Le nombre de mineurs qui sont considérés comme étant en danger est en hausse. Le nombre de mineurs pour lesquels le juge des enfants a été saisi a augmenté de 11,4 % entre 2016 et 2017, et cette hausse est particulièrement forte pour la catégorie des jeunes âgés de 16 à 17 ans, puisqu'elle atteint 28,1 %. Délinquance et protection de l'enfance sont, vous le voyez, intimement liées.

Je n'ai pas répondu à la question de Mme Mörch sur les mineurs non accompagnés. Si l'on se focalise à ce point sur la question de l'âge, c'est parce que l'enjeu est considérable pour ces jeunes : s'ils sont considérés comme majeurs, ils n'ont droit à rien. On gagnerait certainement à envisager autrement la prise en charge des jeunes majeurs en grande difficulté : qu'ils aient 17 ou 19 ans, là n'est pas l'essentiel. C'est essentiel pour les départements, c'est vrai, parce que cela implique une prise en charge différente…

J'ai fait un séjour d'études en Sicile et j'ai pu constater que la question de l'âge ne s'y pose pas avec la même acuité, parce que les jeunes adultes ont au moins droit à un abri dans un centre d'hébergement. Ce n'est pas extraordinaire, mais on leur propose au moins une solution d'accueil. Chez nous, c'est tout ou rien. Soit on est considéré comme mineur, auquel cas on est pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, on peut prétendre à un certain nombre de prestations et envisager l'avenir, soit on est déclaré majeur, et c'est la rue, les squats et un risque d'expulsion. On dédramatisait peut-être les choses si l'on offrait au moins un toit aux jeunes majeurs.

La réunion s'achève à dix-sept heures trente.

————

Membres présents ou excusés

Mission d'information de la Conférence des présidents sur l'aide sociale à l'enfance

Réunion du jeudi 9 mai 2019 à 16 h 20

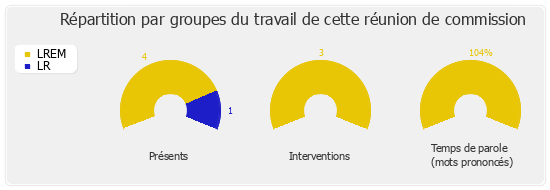

Présents. - Mme Delphine Bagarry, Mme Perrine Goulet, Mme Sandrine Mörch, Mme Bénédicte Pételle, M. Alain Ramadier.

Excusés. - Mme Jeanine Dubié, Mme Françoise Dumas.