Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes

Réunion du mardi 22 octobre 2019 à 17h20

Résumé de la réunion

La réunion

La séance est ouverte à 17 heures 20.

Présidence de Mme Sophie Panonacle, secrétaire.

Dans le cadre de la mission d'élaboration du Livre Blanc de la Délégation sur la lutte contre les violences conjugales, la Délégation procède à l'audition de Mmes Christine Passagne, conseillère juridique et Léa Guichard, conseillère technique sur les violences sexistes au sein de la Fédération nationale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles (FNCIDFF), et de Mmes Véronique Séhier, co-présidente, et Khadija Azougach, juriste et personne-ressource du Planning familial sur les violences.

L'audition de cet après-midi s'inscrit dans le cadre du travail mené par la délégation aux droits des femmes en parallèle du Grenelle des violences conjugales lancé le 3 septembre dernier par Marlène Schiappa aux côtés du Premier ministre Édouard Philippe. Pour enrichir cette démarche initiée par le Gouvernement, nous avons choisi de revenir sur les nombreux travaux que notre Délégation a déjà réalisés sur les violences faites aux femmes en général et sur les violences conjugales en particulier. Nous élaborons actuellement un Livre blanc nourri des recommandations issues de nos territoires. Nous remettrons ce document au Gouvernement au cours du mois de novembre.

Dans le cadre de ce travail, nous avons d'ores et déjà auditionné M. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, Mme Nicole Belloubet, ministre de la Justice, ainsi que M. Julien Denormandie, ministre en charge de la Ville et du Logement. Nous avons également reçu plusieurs structures associatives, des professionnels de santé, ainsi que des personnalités qualifiées dans la lutte contre les violences conjugales.

Pour cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir pour la Fédération nationale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles (FNCIDFF), Mme Christine Passagne, conseillère juridique, et Mme Léa Guichard, conseillère technique sur les violences sexistes, et pour le Planning familial, Mme Véronique Séhier, co-présidente, accompagnée de Mme Khadija Azougach, juriste et personne-ressource du Planning familial sur les violences.

Cette table ronde va nous permettre d'aborder en détail le rôle des structures d'accueil, les problématiques de détection, d'identification des violences et d'orientation des victimes, ainsi que les enjeux de l'accompagnement dans la durée de ces femmes. Nous pourrons également nous poser la question de la prévention et de la promotion à tous les âges d'une société d'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Vos deux structures participent en effet activement à des actions de formation à destination des jeunes publics et des professionnels.

Comme nous avons pu le constater, notamment lors des déplacements que nous avons organisés à l'occasion des 20 ans de la Délégation, ces actions structurelles contribuent à réduire les violences et facilitent la libération de la parole. Ces visites de terrain ont également été l'occasion de constater d'importantes disparités territoriales. Le Planning, comme les centres d'information sur les droits des femmes et des familles étant implantés sur la quasi-totalité du territoire, vous pourrez certainement nous éclairer sur les enjeux de cette couverture générale et sur les difficultés que vous rencontrez dans certaines zones. Je pense aux enjeux d'accessibilité en zone rurale, mais aussi aux questions spécifiques qui peuvent se poser dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Le constat aujourd'hui est douloureux. Malgré les plans successifs et un arsenal juridique puissant, des dysfonctionnements demeurent d'un bout à l'autre de la chaîne de prise en charge des victimes de violences conjugales. C'est pourquoi il nous faut sans plus tarder affronter les carences de notre système. Nous devons mieux identifier les blocages, les freins, les obstacles qui empêchent les pouvoirs publics de prendre efficacement en charge ces victimes, tant sur le plan judiciaire, social, que médical.

Il nous faut aussi vérifier que les moyens que nous consacrons à cette grande cause du quinquennat sont à la hauteur des besoins. Il peut s'agir de modifier les pratiques sans obligatoirement accroître les moyens, mais il faut aussi, avec sincérité et loyauté, se poser la question du niveau des crédits budgétaires et de leur répartition territoriale. C'est donc dans cette optique que nous avons souhaité cette table ronde qui, j'en suis certaine, doit nous permettre d'organiser une meilleure prise en charge des femmes victimes de violences conjugales.

Conseillère technique sur la thématique des violences sexistes et sexuelles sur la santé, la conjugalité et la parentalité, je présenterai les positions de la Fédération nationale des CIDFF avec ma collègue Christine Passagne qui est conseillère technique pour l'accès aux droits. Créés en 1972 à l'initiative du Gouvernement, les 106 centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) sont regroupés dans une fédération nationale qui, dans le cadre d'une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens (CPO) avec l'État, assure le pilotage stratégique du réseau national, les centres étant présents sur l'ensemble du territoire métropolitain et également en Polynésie française et en Guadeloupe.

La FNCIDFF apporte un soutien technique et méthodologique aux CIDFF. Représentant les CIDFF au niveau des instances nationales, européennes, et internationales, elle a pour objectif de mieux faire connaître les difficultés et les besoins spécifiques des femmes dans tous les domaines. Centre de ressources, de documentation et de formation, la fédération développe aussi des projets et des expertises. La spécificité de notre réseau est d'avoir une approche globale, transversale, et pluridisciplinaire, et ce, tout au long du parcours des femmes accompagnées par nos équipes pluridisciplinaires. Nous orientons et accompagnons aussi bien dans les thématiques d'accès aux droits, de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, que dans le soutien à la parentalité, l'emploi, l'insertion professionnelle, l'accès à la formation, la santé, et la sexualité. Nos équipes pluridisciplinaires regroupent des juristes, des conseillères conjugales et familiales, des médiatrices familiales, des psychologues, des travailleurs sociaux, etc., ce qui nous permet d'accompagner de manière globale les victimes de violences.

L'action des CIDFF dans le domaine des violences est multiple. Nous sommes porteurs de dispositifs nationaux de lutte contre les violences, comme le téléphone grave danger (TGD) ou les référents violence, et nous assurons l'accueil de jour. Nous formons les professionnels à la thématique des violences, ainsi que le public scolaire. En ce qui concerne les victimes de violence, nous les informons sur leurs droits et nous leur proposons un suivi qui va jusqu'à l'insertion professionnelle. Nous animons également des groupes de parole qui permettent de prendre en compte la spécificité de l'emprise qui est présente dans le cadre des violences conjugales. Il faut que les femmes connaissent le cycle des violences, le système de l'agresseur, que nous l'analysions avec elles pour le déconstruire, pour qu'elles puissent se situer dans leur parcours et apprécier le danger auquel elles sont confrontées.

Depuis 2016, nous avons développé en interne des services spécialisés d'aide aux femmes victimes de violences sexistes (SAVS) qui existent aujourd'hui dans 32 centres. Cette démarche s'appuie sur un cahier des charges élaboré en interne qui permet de monter en compétences sur toutes les thématiques des violences. Les CIDFF reçoivent avant tout des femmes victimes de violences conjugales, mais également des victimes de violences dans le cadre de la sphère professionnelle, de la prostitution, dans l'espace public, etc. Face à la diversité de ces situations, il nous fallait harmoniser nos pratiques et monter en compétence. Nous avons ainsi créé des outils et renforcé les partenariats locaux, notamment pour que l'expertise des CIDFF soit mieux connue.

La création de ces SAVS s'inscrit dans une réalité de terrain, à savoir une forte sollicitation des CIDFF par des femmes victimes de violences. En 2018, plus de 552 000 personnes ont été reçues par les CIDFF, parmi lesquelles plus de 71 000 femmes victimes de violences dont environ 51 000 demandes concernant les violences au sein du couple. Par rapport à 2017, c'est une hausse d'environ 9,5 % des demandes par rapport aux violences au sein du couple, ce qui est assez significatif. Après « Me Too », nous avons pu constater une hausse d'environ 12 % des demandes globales adressées à l'ensemble du réseau. Nous faisons également face à une multiplication des formes de violences, notamment des violences au sein du couple. Il est d'ailleurs difficile de parler des violences au sein du couple sans parler du cyber-contrôle et de la cyber-surveillance qui sont quasiment systématiques dans ces situations.

Les femmes s'adressent aux CIDFF avant tout pour des demandes juridiques – environ 50 % des demandes – que ce soit pour connaître leurs droits ou bénéficier d'un accompagnement dans les procédures judiciaires. Environ 40 % des demandes sont plus personnelles : entretiens individuels, groupes de parole, appui pour le soutien à la parentalité, aides sur le plan administratif, l'hébergement, ou l'insertion professionnelle.

Les femmes que nous accueillons dans les CIDFF ont, pour la majorité, moins de 45 ans, 80 % d'entre elles sont de nationalité française. Elles sont majoritaires célibataires avec enfants ; nous avons donc souvent des situations de monoparentalité. Elles vivent aussi bien dans les zones urbaines que les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Avec plus de 1 000 permanences, nous cherchons à être présents sur tout le territoire et à couvrir justement toutes les zones.

Si les CIDFF accueillent les femmes victimes de tous types de violence, 80 % des violences subies par les femmes que nous recevons sont des violences au sein du couple. Beaucoup de violences sont subies au moment de la séparation, la séparation ne signifiant pas l'arrêt des violences. Au contraire, cela peut entraîner encore plus de violences, qui peuvent aller crescendo dans ces situations : environ 30 % des féminicides ont lieu lors de la rupture du couple. Parmi les auteurs de féminicides, environ 20 % ont la qualité d'ex-conjoint.

Les femmes que nous recevons ont souvent un problème de ressources. À peine la moitié d'entre elles ont une activité professionnelle, et donc un salaire ; 10 % d'entre elles ne disposent d'aucune ressource. La dépendance économique est pourtant un réel frein pour quitter le conjoint violent. Je voulais le signaler car cela montre l'importance de l'approche globale et pluridisciplinaire pour accompagner ces femmes.

Toutes ces problématiques ont déjà été, pour la majeure partie, identifiées dans le cadre du Grenelle, mais nous tenions à rappeler leur importance et le fait qu'elles sont toujours autant prégnantes et les violences toujours aussi présentes.

Malheureusement, il faut encore pallier un manque de prise en compte et de reconnaissance de ces violences par les professionnels, que ce soit au niveau juridique, au niveau de la police, de la gendarmerie, par le milieu médical ou par les professionnels de l'insertion professionnelle. Nous soutenons toutes les mesures évoquées en faveur de la formation de ces professionnels.

Il y a également une nécessité de développer et d'étendre les dispositifs nationaux de lutte contre les violences, et surtout de donner des moyens aux associations de terrain qui accueillent les femmes victimes de violences. Le 3919 a pu avoir des fonds supplémentaires dans le cadre du Grenelle pour répondre à toutes les demandes et toutes les sollicitations de la part des femmes, mais il faut savoir que 40 % environ des appels émis à ce numéro sont redirigés vers les CIDFF qui doivent pouvoir accueillir et sécuriser les femmes qui les contactent et leur proposer également un accompagnement adapté à leur situation.

Le Planning familial est une association nationale regroupant de 71 associations départementales implantées sur une grande partie du territoire français métropolitain et Outre-mer. Nous avons des associations à Mayotte, à La Réunion, et en Guyane, et deux associations partenaires en Martinique et en Guadeloupe. Il y a une problématique spécifique en Outre-mer où nos associations sont très mobilisées sur la question des violences.

Nous sommes une association d'accueil généraliste sur les questions de sexualité, notamment de contraception et d'avortement ; nous faisons aussi beaucoup d'éducation à la sexualité. Nous gérons aussi le numéro vert sexualité contraception avortement. Les personnes viennent nous voir de façon volontaire, anonyme et confidentielle, pour aborder des questions de sexualité, de contraception, d'avortement ; quelquefois elles viennent pour des faits de violences mais, le plus souvent, il ne s'agit pas du motif initial de leur demande. Je ne dis pas que cela n'arrive jamais mais les violences ne sont le motif de la première démarche que dans 2,5 % des cas. La question des violences apparaît généralement dans un second temps, mais après celle du rapport non protégé, après la peur de la grosses ou de la contamination par une infection sexuellement transmissible (IST).

Tous nos personnels sont formés au dépistage des violences qui est absolument fondamental. Quand des personnes viennent pour un avortement, il est par exemple important de savoir si le rapport non protégé était consenti ou non. À ce moment-là nous pouvons avoir des révélations. Nous proposons un accueil direct en permanence ; nous organisons aussi des groupes de parole.

Nous avons mis en place un important travail de réseau sur cette question des violences parce que nous ne pouvons pas travailler seuls sur ce sujet. J'évoquais les groupes de parole qui sont souvent l'occasion de révéler des violences. Nous avons par exemple développé un programme « genre et santé sexuelle » qui permet à des femmes de parler de questions de sexualité, mais aussi du coût des rapports au sein du couple. Nous avons le programme « Handicap, et alors ? » qui permet d'aborder les questions de violences au sein du couple, mais aussi les violences institutionnelles qui sont vécues par les personnes en situation de handicap.

Dans nos actions d'éducation à la sexualité auprès des jeunes, et des moins jeunes, nous essayons de prévenir les violences, toutes les formes de violences, sexistes et sexuelles ; mais elles peuvent aussi donner lieu à des révélations sur des violences vécues. Le terme de « violences conjugales » nous dérange un peu, parce que nous avons vraiment le sentiment que les violences au sein du couple peuvent s'instaurer très tôt et chez de jeunes couples. Lorsque nous travaillons avec des jeunes, nous nous rendons compte que s'installent rapidement des rapports de domination, des situations qui sont hélas considérées comme normales au sein du couple avec des phrases comme « si je refuse ce qu'il me demande, il va me quitter ». Ce phénomène commence très tôt et il faut donc agir le plus en amont possible pour prévenir ces comportements.

Nous avons signé en 2013 la convention avec le 3919 portant notamment sur les réorientations. Je vous rejoins sur le fait qu'il est important de renforcer ce numéro vert ; mais il faut aussi être en mesure d'apporter des réponses dans les structures vers lesquelles les appelantes sont orientées. Dans les territoires, nous peinons à répondre efficacement faute de places d'hébergement ou tout simplement faute de pouvoir accueillir les personnes. Je pense notamment à des territoires ruraux, mais aussi aux territoires d'Outre-mer où existent des situations de précarité et d'isolement et où il est très difficile de rester anonyme et de faire en sorte qu'on ne sache pas où vous êtes. Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a d'ailleurs publié un rapport intitulé « Combattre les violences faites aux femmes en outre-mer » ; je vous en ai apporté un exemplaire car je pense utile que vous puissiez en prendre connaissance.

Le Planning familial a aussi contribué et continue à contribuer à la formation de professionnels, et notamment des professionnels de santé essentiellement sur les questions de dépistage et sur les questions d'accueil des violences. Ces formations sont à renouveler en permanence et peuvent se résumer à une action ponctuelle. Dans de nombreuses structures, les acteurs changent régulièrement. Je pense par exemple à une commissaire de police avec qui nous avons fait un travail incroyable et, de ce fait, l'accueil des femmes s'était beaucoup amélioré. À son départ l'ambiance du commissariat change et l'accueil n'est plus du tout le même. Cela veut dire que ces situations dépendent beaucoup des personnes. Il faut donc veiller à renouveler en permanence les formations pour que tous les personnels intègrent ces enjeux. L'effort doit se faire évidemment lors des formations initiales mais il faut aussi le faire en formation continue et de façon régulière.

Ces formations aident à construire un réseau et un maillage sur un territoire donné ; nous le voyons bien avec les professionnels de santé. Quand on arrive à travailler et à faire travailler ensemble des professionnels qui se font confiance, qui se rencontrent, qui savent vers qui ils peuvent orienter les femmes, ce qu'on va pouvoir leur proposer, à quel professionnel spécialisé les adresser, on constate une réelle amélioration de l'accueil et de l'orientation. À l'inverse, quand les professionnels travaillent en silo, les problèmes sont légion. Au sein du Planning de Lille, nous avons par exemple créé des formations communes à des personnels des unités médico-judiciaires (UMJ), à des professionnels de santé, à des policiers et à des travailleurs sociaux. Ces rencontres et ce travail pluridisciplinaires ont montré leur utilité.

Je crois qu'il faut également se demander comment on accueille toute violence comme un fait de violence et sans chercher à la minimiser. Les victimes entendent encore trop souvent qu'il ne faut pas s'inquiéter, que « ça va passer ». La question des violences fait peur, y compris à des médecins ou des travailleurs sociaux. On préfère parfois ne pas voir les violences ou les minimiser, faute de savoir y répondre et d'apporter une réponse adaptée. La formation permet de lever cette difficulté ; c'est l'intérêt du travail en réseau qui apporte un réel soutien à tous les professionnels.

Nous sommes en difficulté pour l'hébergement. Faire partir une femme de chez elle ne peut pas être la seule solution. Il faut voir comment la victime vit les choses et comment elle veut les vivre. La question de l'éviction du conjoint violent est largement insuffisamment traitée aujourd'hui. Les dispositifs existants ne sont pas suffisamment mis en oeuvre parce que les gens ne les connaissent pas bien, parce qu'on ne sait pas très bien comment faire et parce qu'on n'a pas toujours le courage ou la formation pour le faire.

On parle beaucoup de violences au sein des couples hétérosexuels, mais je pense qu'il faut se poser aussi la question des violences au sein des couples LGBT parce que les rapports de domination s'installent de la même façon. Ce sont aussi des violences qui sont difficiles à reconnaître, à dire et à envisager de la part de certains professionnels. Il faut donc envisager la notion de couple au sens large.

Vos propos précis et engagés nous permettent de mieux comprendre les rôles cruciaux que jouent vos structures dans la prise en charge et l'accompagnement des violences conjugales.

J'aimerais revenir sur la formation des professionnels que vous avez évoquée. Vous avez parlé des forces de l'ordre, des magistrats et des professionnels de santé que nous avons récemment entendus et qui pointaient du doigt l'absence ou plutôt l'extrême faiblesse de la formation. J'aimerais aussi que vous puissiez nous parler de la formation des intervenants sociaux non spécialisés ou des enseignants. La loi de 2014 prévoit une formation obligatoire de tous ces professionnels. On constate pourtant que la loi est peu ou mal appliquée. Quels sont les points de blocage ? Auriez-vous des pistes pour y remédier ?

Vous insistiez sur le renouvellement des formations et sur les risques et limites d'un fonctionnement en silo que je constate moi aussi dans mon territoire. Si nous parvenons à réunir tous les acteurs, nous aurons peu à peu de meilleurs résultats.

Ma deuxième question porte sur la prise en charge sur le long terme des victimes. Les associations de terrain ont largement souligné la nécessité d'accompagner les victimes de violences conjugales, non pas seulement dans l'urgence, mais jusqu'à une pleine et totale sortie de la situation de violence, ce qui peut prendre bien évidemment des mois voire des années. Quelle est votre analyse en la matière et quelles sont les carences que vous constatez ? Comment pourrions-nous améliorer cette prise en charge sur le temps long ?

Ma troisième question porte sur l'hébergement d'urgence et de moyen terme des femmes victimes de violences. Quelle est votre analyse sur la situation actuelle dans ce domaine ? Comment pourrions-nous améliorer cette situation de carence ? Vous l'avez aussi abordée en parlant de l'éviction du conjoint violent qui me semble être un point important.

Enfin, je voudrais connaître votre avis sur la prise en charge des enfants victimes ou témoins de victimes de violences conjugales : est-elle suffisante ? Est-elle coordonnée avec la prise en charge du parent victime ? Comment pourrions-nous progresser dans ce domaine ?

J'ai omis de préciser que le Planning compte dans ses membres deux associations qui assurent aussi l'accueil de jour de femmes victimes de violences. Une de ces structures, implantée à Montauban, nous alertait sur les dangers d'accueillir des victimes de violences dans des structures inadaptées où elles ne se sentent pas du tout en sécurité et dorment très mal. Une des professionnelles me le disait récemment : il faut, dans un premier temps, permettre à ces femmes de se reposer car les violences les épuisent. Charge aux professionnels de prendre le relais, notamment avec les enfants. Le sentiment de sécurité est également très important et participe directement de l'accompagnement d'ensemble. Notre responsabilité est de leur garantir cette sécurité dans les moments de violence qu'elles traversent.

J'ai répondu en partie sur la formation : les formations des professionnels de santé sont quasiment inexistantes et reposent sur le seul volontariat. C'est un sujet très peu traité. Nous avons travaillé avec des médecins généralistes : bien qu'ils soient aux premières loges en termes de dépistage, ils ne sont pas du tout formés. Quand elles existent, ils sont très demandeurs de formations ; encore faut-il qu'elles soient proposées à des moments où ils peuvent se rendre disponibles. La formation pluridisciplinaire que j'évoquais se tenait par exemple entre 20 et 22 heures, faute de quoi les médecins généralistes n'auraient pas pu être présents. C'est la même chose pour les travailleurs sociaux. Dans les formations qui leur sont dédiées, on commence à voir apparaître les violences mais cela reste très dépendant des personnes qui mettent ces formations en oeuvre. Il faut pourtant le faire en formation initiale et en formation continue.

Les femmes nous disent avoir besoin d'être prises en charge sur le long terme mais aussi de ne pas être considérées uniquement comme victimes de violences ; ces femmes sont actrices de leur vie et ne veulent pas être seulement des victimes. Elles ont aussi des désirs, des souhaits et des projets.

En tant qu'association d'éducation populaire, il nous semble important d'accompagner les personnes là où elles veulent aller. Dans les formations, il est déterminant d'insister sur ce point : des femmes peuvent en effet décider de retourner chez elles ; elles ne vont pas quitter le foyer ou se séparer définitivement du conjoint violent dès la première fois. Les professionnels doivent vraiment savoir qu'on peut parfois partir cinq ou six fois de chez soi avant de partir définitivement. Il faut donc proposer un accompagnement sans jugement.

Sur la question de l'hébergement d'urgence, j'ai déjà évoqué les difficultés qui se posent aujourd'hui et l'importance de mieux considérer la possibilité de faire partir le conjoint violent, ce qui évite par exemple les changements d'école quand on a des enfants. Il faut plus généralement poser la question de la sécurité : on sait que les moments de rencontre avec les enfants sont des moments d'une très grande vulnérabilité pour les femmes. Nous avons des remises d'enfants qui, après des situations de violence, ne sont pas faites en présence de professionnels alors qu'il s'agit d'un moment de danger imminent et de grande peur pour les femmes. Il faut le prendre en compte pour elles mais aussi pour les enfants qui le vivent de cette façon-là.

Il faut former les professionnels de la police, de la justice, mais aussi ceux de l'éducation qui sont peu formés sur ces sujets et qui ne se rendent pas bien compte de ces situations ou, quand ils s'en rendent compte, ne savent pas comment les traiter. C'est essentiel dans la prise en charge à la fois des femmes victimes de violences mais aussi dans celle des enfants. Si on arrive à intégrer cet enjeu dans la définition des modes de garde des enfants, nous aurons fait un grand pas en avant.

Bien qu'avocate et anthropologue, j'ai mesuré l'importance du travail de terrain pour se former à la question des violences. Militante depuis vingt ans au Planning familial, j'ai été invitée à me former dès le début. Le Planning, avec ses outils de formation, m'a appris à mieux écouter, à mieux repérer. Quand on frappe à la porte d'une association, d'un commissariat, ou d'un cabinet d'avocats, la parole ne se libère pas tout de suite ; il y a un climat de confiance à établir. Du fait de la médiatisation, du fait du Grenelle et autres, on entend plus parler de ces violences, mais il est toujours difficile de parler de soi. Avec ces outils de formation, on permet aux différents acteurs de libérer la parole et d'entendre. Les personnes qui viennent vous voir ne vous diront pas spontanément être victimes ; elles vous parleront d'autres choses, des effets sur les enfants, de problèmes de santé ou de la nécessité d'un divorce,… Les violences ne sont évoquées qu'ensuite ; elles sont pourtant le sous-jacent de tous ces éléments.

Les formations permettent aussi de mesurer ce qui est déployé dans le cadre des partenariats départementaux. Ils permettent de la co-formation entre forces de l'ordre, travailleurs sociaux, avocats, magistrats… Sont ainsi réunis les différents acteurs de la chaîne, ce qui permet une cohérence et d'éviter que la victime ne soit perdue par toutes les démarches. Se dévoiler une fois, c'est beaucoup, mais se dévoiler auprès de chacun des acteurs, c'est très difficile. Quand elles viennent nous voir, elles nous disent être épuisées par ce parcours. Il me semble donc primordial que tous les acteurs travaillent ensemble avec les mêmes outils. Cela est vrai pour identifier les violences mais aussi pour les prévenir. L'urgence ne doit pas nous faire oublier l'importance de la prévention, ainsi que le rappelait Véronique Séhier quand elle parlait de la sensibilisation sur le sexisme dès le plus jeune âge. La violence, avant tout, est un rapport de genre.

Avec le Planning familial, nous avons un programme au collège, mais nous aimerions qu'il y ait cette sensibilisation dès l'école primaire. On nous remonte des problématiques, des signalements de rapports de genre, de violences liées au sexe dès l'école primaire. onc, plus tôt on intervient, mieux c'est. Ce serait plus cohérent et cela répondrait d'ailleurs aux exigences de la convention d'Istanbul qui insiste sur cette prévention dès le plus jeune âge. En France, nous avons encore ce problème de sensibilisation aux violences sexistes. Quand nous parlons de violences sexistes au Planning familial, nous ne nous arrêtons pas simplement aux violences de couple, nous traitons aussi des violences intrafamiliales comme les mariages forcés ou les crimes d'honneur.

Nous essayons d'intervenir dans les quartiers dits « sensibles » en prévention, en travaillant avec les collèges, les lycées, mais aussi avec d'autres travailleurs sociaux par la formation et auprès des parents. Il faut considérer les parents comme des partenaires pour, par exemple, éviter des renouvellements de mariages forcés ou des crimes d'honneur en renvoyant l'enfant au pays.

Nous avons appelé de nos voeux de la loi de 2010 et la création de l'ordonnance de protection ; c'était un combat central pour nous. Malheureusement, dix ans après, on parle encore des mêmes problèmes, oubliant les textes qui sont pourtant clairs et qui doivent permettre de protéger la victime, d'évincer le conjoint violent et d'éviter que la victime ne doive aller dans des structures d'hébergement. Si la victime veut rester chez elle, on ne lui préconise pas d'aller dans un hébergement d'urgence. Souvent, les victimes me disent avoir été contraintes de retourner dans leur logement car elles ne se sentaient pas en sécurité dans l'hébergement d'urgence qui leur était proposé. Elles préfèrent revenir chez elles plutôt que d'aller d'un foyer à l'autre. Mais elles disent se sentir jugées quand elles font ce choix. Il faudrait pourtant leur poser la question dès le début, leur laisser le choix entre rester chez elles et rejoindre un centre d'hébergement. La majorité des victimes, 80 %, demande à rester dans leur logement. Cette solution coûterait moins cher à l'État que de créer des centres d'hébergement pour les femmes, un homme auteur de violences pouvant être logé dans un hôtel.

La femme victime de violences qui doit partir, souvent avec des enfants, doit être protégée. Il nous faut donc développer les partenariats avec les préfets et les parquets. À Paris notamment, nous avons des parquets très réactifs : dès qu'il y a une plainte, le parquet prend une ordonnance de contrôle judiciaire. Sans avoir à attendre une ordonnance de protection, on éloigne le conjoint violent et on lui interdit d'approcher le logement. Malheureusement, ces progrès restent liés à la bonne volonté des parquets.

Au Planning familial, nous avons pu voir qu'en accompagnant les femmes dans ce dispositif, nous arrivons plus rapidement à les faire sortir de ce cycle de violence, parce que non seulement l'auteur a une interdiction de s'approcher de la victime le temps que l'affaire soit jugée mais surtout, en raison de cette interdiction, il ne peut exercer de pression sur elle, prétendant vouloir voir les enfants. On l'a déjà évoqué, mais les violences post séparation sont importantes. On les minimise ; beaucoup de magistrats les minimisent, considérant que l'ordonnance de protection n'est plus nécessaire puisque l'auteur n'est plus dans le logement. Je crois qu'on ne voit pas la réalité : l'enfant est instrumentalisé dans ces violences post-séparation et la femme est en grand danger, avec un fort risque de féminicide. Le film Jusqu'à la garde le montre très bien.

C'est la raison pour laquelle les ordonnances de protection doivent être plus en cohérence avec le pénal. D'un côté, le parquet rend une ordonnance de contrôle judiciaire et, de l'autre, le juge aux affaires familiales (JAF) rend, ou non, une ordonnance de protection. On constate hélas trop souvent que le juge civil, dès lors qu'il voit une ordonnance de contrôle judiciaire, refuse l'ordonnance de protection. Seulement seul le juge aux affaires familiales peut, par l'ordonnance de protection, prononcer des mesures liées aux enfants. Seul lui peut protéger les femmes et les enfants en évitant qu'ils soient harcelés après la séparation. Il faut ensuite que le juge se prononce au cas par cas et se penche sur la question de l'autorité parentale.

Nous considérons que l'hébergement est en enjeu subsidiaire dans l'accompagnement des victimes. Il est surtout essentiel de les écouter, de les entendre en tant que sujets de droit, de savoir ce qu'elles veulent et de leur rappeler que si elles partent du logement, elles n'auront pas tout de suite un autre logement. Beaucoup de mes clientes pensaient, à tort, qu'elles bénéficieraient immédiatement d'un autre logement. Il faut bien que nous les prévenions de cette réalité car sinon elles vont retourner à leur domicile pour éviter les violences des autres personnes accueillies dans les foyers.

Le Planning familial a contribué en 2017 à un rapport du CESE sur la prise en charge des enfants et les effets des violences sur eux. Trop souvent les violences faites aux femmes sont minimisées si l'enfant n'en est pas directement victime lui aussi. S'il n'y a pas maltraitance, on considère que l'enfant n'est pas concerné. Le père reste un bon père et on estime que s'il est un mauvais mari, cela ne veut pas forcément dire qu'il est un mauvais père.

Les rapports des pédopsychiatres et les auditions d'enfants montrent pourtant les effets indirects de ces violences, que les enfants y aient assisté directement ou qu'ils les aient entendues. Interrogés - quand ils sont en âge de l'exprimer - ils disent préférer voir leurs parents séparés que vivre sous le même toit car la mère n'y est pas en sécurité. Plusieurs rapports confirment bien qu'un mauvais mari peut être un mauvais père.

Il faut travailler aussi sur les auteurs de violences ; au Planning un groupe de parole leur est dédié. Dans certains départements, ce travail est fait dans ou hors des prisons, notamment lorsqu'une peine accessoire est prononcée. L'idée est de faire un travail sur les violences pour éviter qu'elles se renouvellent, notamment sur les enfants. Cet accompagnement est essentiel pour donner une chance à la parentalité.

Comme l'a dit Mme Guichard, la formation des professionnels est fondamentale. Nous formons tous les intervenants des CIDFF, qu'il s'agisse des juristes, des conseillers et conseillères emploi, des psychologues, ou des travailleurs sociaux. Les CIDFF forment localement tous les professionnels de terrain. Comme l'ont dit les représentantes du Planning, ces formations contribuent à la création de partenariats locaux, fondamentaux pour une prise en charge effective des femmes victimes de violences.

Nous partageons le constat du Planning sur la formation des professionnels de santé. Certains CIDFF ont essayé et mis en place des formations pour les médecins généralistes, mais ils ont dû faire face à un problème de disponibilité. Ces formations ne peuvent être mises en place que le soir ou le week-end, moments moins adaptés pour les professionnels de notre réseau. Ces formations visent à une sensibilisation générale sur la problématique des violences sexistes, pour qu'il y ait vraiment une compréhension sociologique de la problématique, avec généralement un focus sur le certificat médical. Les questions de déontologie et de compétences médicales ne relèvent pas de notre expertise. Nous les amenons à réfléchir sur la question des violences et, une fois qu'ils disposent des outils adaptés, ils sont en capacité d'adapter leur exercice professionnel pour déceler, intervenir et orienter au mieux les victimes. Nous utilisons bien sûr les outils très pertinents de la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) élaborés pour les professionnels de santé.

S'agissant des intervenants sociaux, tous les CIDFF assurent des formations. Mais, malgré le nombre conséquent de ces formations, tous les intervenants sociaux ne sont pas formés. Il faudrait donc, pour les nouvelles générations, assurer une formation initiale obligatoire partout et, pour toucher tous les professionnels, rendre ces formations obligatoires dans le cadre de la formation continue.

Ces professionnels ne sont-ils pas formés par manque de temps ou par manque de ressources ?

La formation continue repose, pour l'essentiel, du volontariat. Vont être formées des personnes qui sont déjà sensibilisées à la question, mais qui ne sont pas assez outillées et qui souhaitent monter en compétence. Mais que faire des professionnels qui ne sont pas du tout sensibilisés et qui vont faire des erreurs sans même s'en rendre compte ? La seule solution est de rendre la formation obligatoire.

Vous avez fait allusion à la loi de 2014 prévoyant des obligations de formation et d'interventions en milieu scolaire. À l'heure actuelle, il y a trois dispositifs législatifs qui sont prévus dans le code de l'éducation. L'information à l'éducation et à la sexualité a été créée en 2001 et doit être dispensée dès l'école primaire, puis dans les collèges et les lycées avec au moins trois séances par an. En 2014 a été ajoutée une information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes. En 2016, on a prévy une information sur les réalités de la prostitution et les dangers de la marchandisation du corps dispensée dans les établissements secondaires par groupe d'âge homogène. L'application de ces trois informations est très disparate sur le territoire national. Vous demandiez quels blocages nous identifions. Pour l'Éducation nationale, les blocages sont d'abord financiers. Pour qu'un CIDFF intervienne dans un établissement, il doit être rémunéré ; nous ne pouvons pas prendre en charge nous-même ces interventions très chronophages. Le deuxième obstacle tient, comme pour les médecins, à la disponibilité. On peine à trouver des créneaux dans les établissements scolaires. On pourrait assurer des séances d'une durée minimale et regrouper les trois problématiques– car elles sont liées : ce sont des violences genre. Faute de temps suffisant, il vaudrait mieux traiter ensemble d'éducation à la sexualité, d'égalité hommes-femmes, de lutte contre les violences sexistes et contre la prostitution que de ne rien faire.

Ces séances peuvent être animées par des intervenants extérieurs comme le Planning familial, le CIDFF, ou d'autres intervenants agréés par l'Éducation nationale. À défaut, elles peuvent être animées par le personnel enseignant, ce qui est une bonne solution à condition qu'ils aient été formés en amont sur la question des violences sexistes par des tiers, ou parce qu'ils interviennent en collaboration avec des associations de nos fédérations ou d'autres fédérations habilitées.

La formation est fondamentale car, comme vous l'avez dit, ces séances, au-delà d'une sensibilisation générale, peuvent être l'occasion pour des enfants de révéler des faits de violences intrafamiliales, de violences conjugales… et il faut savoir y répondre. Dans les collèges et les lycées, je pense aussi important de traiter de la question de la prostitution et des violences au sein du « couple », car ces phénomènes commencent très tôt.

Les interventions en milieu scolaire, trop souvent, dépendent de la bonne volonté des chefs d'établissement ou des conseils principaux d'éducation déjà sensibilisés et qui veulent mettre en place ces séances. Hélas, nous intervenons trop souvent comme des pompiers, c'est-à-dire une fois que des cas de violences ont été détectés. On arrive déjà presque trop tard, même si ces séances restent utiles.

Concernant la prise en charge des enfants, nous constatons hélas que beaucoup de professionnels intervenant dans les espaces de rencontre protégée (ERP) ne sont pas formés sur les violences alors même que les violences sont des raisons principales du recours Aux ERP. Tous les professionnels devraient être formés ; il faut aussi développer les mesures d'accompagnement protégé (MAP) et les ERP qui permettent de sécuriser à la fois l'enfant et les femmes victimes de violences dans le cadre de l'exercice du droit de visite.

Les CIDFF sont porteurs de plusieurs ERP et continuent d'en développer d'autres. Les ERP permettent d'organiser des visites médiatisées avec des lieux sécurisés. Dans ce cadre, des professionnels formés vont accompagner les enfants du domicile jusqu'à l'espace de rencontre. Ces initiatives évitent la continuité des violences post séparation et limitent le plus possible la continuité de la situation d'emprise sur la mère via l'enfant. Ce sont des mesures qu'il faut développer.

Nous avons mis en place un programme de développement affectif et social (PRODAS), qui se tient en école maternelle et en école élémentaire notamment. À Marseille et à Montpellier, deux associations ont développé ce dispositif depuis environ 15 ans. Ce n'est pas, à proprement parler, un programme de lutte contre les violences, c'est un programme de promotion de l'égalité. On apprend aux enfants à pouvoir exprimer leurs émotions, à ne pas prendre la parole de façon intempestive, à ne pas crier plus fort pour se faire entendre... On appelle cela le « cercle magique ». Ce sont des séances de 20 à 30 minutes qui peuvent avoir lieu tous les matins et que nous construisons en lien avec les enseignants. Nous partons de la situation des enfants en leur demandant par exemple ce qui leur a fait plaisir dans la journée. On apprend aux enfants à exprimer ce qu'ils ressentent et les autres apprennent à écouter et à reformuler avec des formules comme : « j'ai compris que tu m'as dit cela ».

Les enseignants disent que ces modules font vraiment baisser le niveau de violence au sein de l'établissement, qu'ils créent d'autres modes de relation. Dans cette démarche, les enseignants formés peuvent même continuer seuls ce type d'intervention sans forcément avoir besoin d'un intervenant extérieur. On travaille ici sur le long terme.

Agir dès le plus jeune âge sur la promotion de l'égalité, c'est aussi lutter contre les violences sexistes et sexuelles. On s'adresse aussi bien aux petits garçons qu'aux petites filles. On apprend aux garçons à dire ce qui leur fait plaisir et ce qui ne leur fait pas plaisir ; on leur explique aussi qu'ils ont le droit de pleurer et que ce n'est pas grave. Ce sont des initiatives extrêmement importantes qui sont hélas trop rares. Elles ne représentent pas un coût ; c'est un investissement sur l'avenir.

La formation et la prise en charge à long terme sont liées. Nous avons parlé de la formation des professionnels de santé, des intervenants sociaux, et des enseignants ; nous n'avons pas évoqué la question des magistrats et des professionnels du droit de façon beaucoup plus large.

Je pense, au vu des travaux du Grenelle, que cette question va être beaucoup plus investie. On évoque une formation obligatoire de tous les magistrats à chaque changement de fonction, c'est très positif. Nous attirons votre attention sur la nécessaire formation de tous les professionnels du droit, notamment des huissiers. Il y a des expérimentations, que vous devez connaître, qui sont très intéressantes en la matière et je pense par exemple aux 5 000 actes gratuits proposés par l'association des femmes huissiers de justice. Il faut aussi former les avocats sur l'ordonnance de protection. Le guide de la Chancellerie reconnaît que ce dispositif est mal appliqué et souvent on met en avant le fait que les avocats ne le connaissent pas et n'en mesurent pas l'intérêt.

Je reviens sur l'intérêt de prononcer une ordonnance de protection même quand une éviction a été prononcée en amont au pénal. L'ordonnance de protection permet d'assurer les moyens de vie de la femme victime en fixant une contribution à l'entretien des enfants, une prise en charge des frais afférents au logement, les mesures prononcées sur l'exercice de l'autorité parentale. C'est donc absolument fondamental.

La proposition de loi que vous venez d'adopter ouvre des perspectives très intéressantes notamment en prévoyant que les ordonnances de protection sont prononcées dans un délai maximum de six jours. La mise en oeuvre de cette mesure va supposer de former tous les acteurs.

Il ne faut pas former uniquement ceux qui interviennent dans l'accompagnement direct des femmes victimes. Comme l'a souligné Mme Séhier, les femmes victimes de violences ne sont pas que cela : elles sont aussi des citoyennes qui peuvent être salariées, qui ont d'autres problématiques juridiques.

En ce qui l'hébergement d'urgence, je suis complètement d'accord sur le fait que l'éviction du conjoint violent doit être automatique et ne doit être écartée que si la victime ne veut pas rester dans le logement. Je crois comprendre que la question a été posée dans le cadre du Grenelle. Il faut pour cela résoudre un problème en termes de droit civil. La victime n'a en effet pas nécessairement de droits sur le logement.

S'il le logement est la propriété exclusive de l'auteur ou si le bail est seulement à son nom, le droit ne permet pas de maintenir à long terme la victime dans le logement. Si l'auteur et la victime sont propriétaires ensemble, on peut avoir des problèmes sur la prise en charge des frais liés à l'appartement ou le remboursement du prêt. D

Depuis la loi sur la réforme de la justice de mars 2019, en présence d'enfants, le juge aux affaires familiales peut prononcer l'attribution de la jouissance du logement pendant six mois. C'est quelque chose de positif, tout comme la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) qui permet la non-application de la clause de solidarité quand il y a une condamnation pour violences ou une ordonnance de protection.

Même si les violences sont actées par un acte judiciaire, il faut déterminer comment les mesures prises s'articulent avec le droit commun de la propriété ou les droits du titulaire du bail. On ne peut pas bafouer ces droits.

Au-delà des enjeux de condamnation de l'auteur et de l'obtention d'un jugement de divorce – y compris les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale -, les victimes sont confrontées à des problèmes dans la liquidation du régime matrimonial, la séparation des biens, et surtout, plus que le partage des biens, dans le partage des dettes. Nous avons énormément de femmes qui, bien que la juridiction pénale ou la juridiction civile aient reconnu leur situation de violence, se retrouvent dans des situations de surendettement.

Je pense donc qu'il faut former à cette question tous les professionnels ; je pense ici aux membres des commissions de surendettement, aux juges des tutelles mais aussi aux personnes travaillant dans les banques. Il ne s'agit pas de déroger aux dispositifs légaux ; on ne pourra pas attribuer la propriété d'un bien à une personne victime si elle n'a pas de droit sur cette propriété. En revanche, on peut appréhender ces enjeux plus globalement, en lien avec l'action sociale.

L'accompagnement à long terme, c'est pouvoir accompagner une femme qui, comme il a justement été dit, n'est pas qu'une victime. Il faut penser aussi à la prise en compte de l'environnement professionnel. Nous avons des actions auprès des entreprises pour les sensibiliser sur la question des violences conjugales pour qu'elles soient vigilantes à la situation de ces femmes victimes, en accordant de la souplesse dans l'articulation des temps de vie et dans l'organisation du temps de travail.

Les réseaux de vos structures couvrent l'ensemble du territoire, mais on note de fortes disparités territoriales. Quelles différences constatez-vous et comment agir pour offrir la même offre de service sur tout le territoire ?

Il me semble qu'il faudrait déjà que les lois s'appliquent partout de la même manière. Ensuite se pose la question des moyens, sachant que certains territoires sont confrontés à des problématiques spécifiques, par exemple en termes de mobilité. On n'intervient pas de la même manière dans la Drôme, dans le Massif central, en Corrèze ou en région parisienne. Les structures sont réparties de façon très différentes et, dans certains territoires il y a beaucoup moins de structures ressource et il faut parfois parcourir de longues distances pour les rejoindre.

Il faudrait en effet un meilleur maillage territorial mais aussi financer de façon égale les lieux ressources. A été engagée la réforme des établissements d'information et de conseil conjugal et familial (EICCF) qui s'appellent maintenant les espaces de vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS). Depuis la loi Neuwirth en 1974, ces lieux ressources viennent en complément des centres de planification et d'éducation familiale. Ce sont des lieux de premier accueil normalement répartis sur l'ensemble du territoire. L'enveloppe qui leur est consacrée est quasiment constante, passant de 2,6 millions à 2,8 millions d'euros pour toute la France, métropole et départements d'outre-mer (DOM).

La réforme – que nous avons soutenue – cadre mieux les missions de ces centres et les recentre sur l'accueil de tous les publics, sur la possibilité de traiter des violences et de travailler en amont sur leur prévention. En précisant et renforçant le cadre d'action de ces centres, nous avons aussi opéré un tri car jusque-là aucune évaluation n'avait été conduite. La réforme vise aussi à améliorer le maillage territorial et va permettre, par exemple, l'ouverture de centres dans les départements d'Outre-mer. Malheureusement tout cela se fait à budget constant alors qu'il y a davantage de lieux ouverts. On a considéré qu'il y avait des régions sous-dotées et des régions sur-dotées. On a retiré des moyens à des régions qui fonctionnaient par rapport à cela pour les redonner à d'autres régions. Au Planning, nous considérons qu'il n'y a pas de régions sur-dotées ; que des régions sous-dotées.

Le budget reste le même : 2,8 millions d'euros pour agir en prévention des violences, pour agir en prévention des questions de contraception et de grossesses non désirées, pour informer sur les questions d'avortement… Que pèse une telle somme face au coût ultérieur de violences ?

Il nous faut faire un réel effort en faveur de ces lieux qui agissent en amont sur ces questions de violences, et réfléchir à ce que coûtent ces lieux ressources pour les femmes, mais pas que pour les femmes. Quand on travaille sur les questions des violences en amont, on travaille en effet avec les filles et avec les garçons et cela me semble essentiel.

Les politiques de prévention ont très peu de moyens : très concrètement, les associations qui ont vu leur budget baisser sont en train de se demander quelles interventions en milieu scolaire elles vont devoir arrêter. Je trouve cela dommage. Nous sommes dans un contexte de Grenelle des violences et quand on dit qu'il faut en faire une priorité ; pourquoi diminuer les moyens des associations qui interviennent sur le terrain ? Je ne parle pas que du Planning car bien d'autres structures gèrent des EVARS, en lien avec d'autres lieux.

Tout le monde travaille au maillage territorial. L'association de la Drôme que je citais a par exemple développé des lieux ressources dans quatre villes du département car les situations ne sont pas les mêmes à Valence, on n'est pas à Buis-les-Baronnies ou à Romans. Il faut penser en termes de structures de proximité, en mesure d'assurer un accueil. Il ne s'agit pas forcément d'un accueil médicalisé mais d'un lieu d'écoute où peuvent aussi se tenir des groupes de parole.

Dans les Deux-Sèvres, une association de notre réseau a mis en place un bus qui va sur les marchés et qui assure des permanences là où les Restos du coeur distribuent des denrées pour les personnes en situation de précarité. Elles proposent une écoute à ces personnes qui vivent des situations compliquées, y compris dans leur couple. J

Il faut maintenir sur tout le territoire ces lieux ressources qui ne sont pas uniquement spécialisés pour les violences mais qui assurent un premier accueil avec des personnes formées et qui savent orienter vers les bonnes structures. Nous travaillons avec le numéro vert national, avec le fichier national sur la question des violences – le BASAVI – mais nous avons aussi mis à disposition de toutes les personnes qui écoutent des fiches sur les violences de façon à ce qu'elles ne soient pas prises au dépourvu. Par exemple nous avons une fiche sur comment faire un signalement. L'absence de signalement, c'est souvent que la personne ne sait le faire ou ne sait pas à qui l'adresser. C'est un travail de fourmi sur le terrain mais je pense qu'il est indispensable.

Vous parlez de l'importance des lieux ressources dans la prévention ; j'ajouterai qu'ils sont aussi très importants pour l'accompagnement dans la durée. Dans mon département, le centre de ressources en psychotraumatologie Sud Nouvelle-Aquitaine du centre hospitalier Charles Perrens est en train de développer une action de sensibilisation spécifique à destination des acteurs de la prise en charge. Ce « KIT REVIT » est un support de travail et de communication ; il sera complété par des réunions d'information pour tous les professionnels qui le souhaiteront. Je crois que c'est le genre d'action territoriale extrêmement pertinente que l'on pourrait développer.

Je voudrais vous faire part du témoignage d'une jeune femme que j'ai reçue récemment à ma permanence. Elle m'a adressé le courrier suivant : « je vous adresse ces quelques lignes pour vous faire connaître l'enfer auquel nous, les femmes victimes de violences conjugales, sommes confrontées. Il y a six ans, j'ai rencontré un homme avec qui tout se passait bien les premiers temps, même si certains signes avant-coureurs se profilaient, les disputes hors normes, les reproches incessants, les victimisations perpétuelles. Le mariage a été vite envisagé. Mon entourage n'approuvait pas cette union, la manipulation était criante et ses tentatives d'éviction de plus en plus importantes. Bon nombre d'amis ont préféré couper les ponts, mes soeurs également. Mes parents se sont battus pour maintenir le lien de plus en plus fragile. Deux enfants sont nés de cette union. Les rares périodes de calme étaient durant mes grossesses.

En dehors de ces huit mois de grossesses prématurées, le contrôle et la domination s'accentuent, la jalousie devient inévitable. Les premières répercussions sur le travail se font sentir. Je suis agent de la fonction publique territoriale. Les nuits sont difficiles. Si ce n'est les coups, l'humiliation et le rabaissement prennent le dessus. Je ne suis qu'une « incapable », une « feignasse », une « mauvaise mère », une « grosse vache », et je vous passe les insultes plus crues, mais d'autant plus dures que les coups, car elles sont invisibles et font perdre confiance en soi. La fatigue est insurmontable. J'envisage de le quitter. Les menaces de mort et le désenfantement (sic) s'accentuent.

Je compose le 3919 qui me conseille de constituer un dossier et de partir. J'organise mon départ. Aujourd'hui, à bientôt un an de séparation, j'ai tenté pendant un an de gérer au mieux la situation lors des passations d'enfants, comme me l'ont conseillé de nombreuses gendarmes impuissants face à la situation. Oui, il faut oser parler et quitter le domicile, mais non, les violences ne s'arrêtent pas. Le 5 septembre, la situation s'envenime. Il me menace de mort. Il me traîne par les cheveux. Je me décide à porter plainte. Les gendarmes me demandent de continuer la passation des enfants et de les appeler si besoin. Ce soir-là, par chance, l'échange se fait sur le parking d'un supermarché en présence d'une amie. Les insultes pleuvent. Mon téléphone est brisé au sol, le tout devant les regards médusés des personnes assistant à la scène, démunies, mes enfants y compris. Depuis ce jour, je suis placée en centre d'hébergement d'urgence avec mes deux enfants et donc un arrêt de travail.

Alors que je suis chargée d'une maison de service public (MSAP) - j'adore mon travail -, je me retrouve loin de ma famille et de mes amis pour pouvoir sauver ma vie et épargner mes enfants de toutes ces violences. Cet homme, par le fait que nous sommes femmes, pense avoir le droit de vie ou de mort sur nous. En France, en 2019, c'est scandaleux. Ma vie a basculé. Mon ex-conjoint, quant à lui, ne vit pas reclus, contrairement à nous, et vit comme il l'entend. Je suis membre de l'association « Putain de Guerrières », et j'envisage de créer la mienne lorsque je pourrai reprendre une vie normale, celle que j'envisage désormais, assortie de mesures de protection et de téléphone grand danger pour me sentir protégée et éviter d'être la 122e victime en 2019.

Chers tous, je mets l'ensemble de ces espoirs sur les mesures du Grenelle, très touchée par le discours de lancement qui était juste et plein de sincérité. Comme l'a dit M. Philippe, ces maris ne sont pas de bons pères, ni même de bons citoyens avec nous ; nous ne pouvons imaginer qu'un simple rappel à la loi. Il nous faut donc des mesures fortes pour éradiquer toutes ces violences, qui sont pour vous, cause nationale, et pour nous, un enfer quotidien. Merci de m'avoir lue. »

Devant une telle situation, je m'interroge : pourquoi n'arrivons-nous pas à être plus réactifs ? Pourquoi, en amont, ne détectons-nous pas plus tôt ces violences ? Pourquoi l'accompagnement doit-il être encore si long ? Cette affaire sera jugée le 14 novembre prochain, mais d'ici là, cette femme est malgré tout en danger et elle n'a toujours de téléphone grand danger. Elle veut travailler ; elle a déjà trouvé un logement social car elle a besoin d'émancipation.

Pour autant, comment pouvons-nous répondre à ces situations ? Pourquoi ne parvenons-nous pas à y répondre de façon satisfaisante ? Je pense que vous y êtes confrontées quotidiennement. Mais face à ces violences, que faire ?

Comme parlementaire, il nous arrive à tous fréquemment de recevoir des femmes victimes de violences et nous nous sentons en effet très démunies face à ce qui leur arrive.

Dans chacun des déplacements que nous faisons pour le Grenelle, nous entendons des témoignages similaires à celui que Nicole Le Peih vient de nous lire. Nous sommes face à une succession de manquements : l'ordonnance de protection n'a pas été prononcée, le téléphone grave danger n'a pas été distribué…

J'aimerais votre sentiment sur la suspension de l'autorité parentale, considérant que le parent violent n'est pas un bon parent. Peut-être qu'une telle suspension éviterait les passations sur un parking ou dans des situations difficiles. C'est une piste sur laquelle nous pensons travailler.

Madame Séhier, vous avez parlé de la prévention qui est faite auprès des élèves. J'ai effectué un déplacement à Marmande où il y a un travail qui est fait avec une des écoles élémentaires de la ville. La directrice, mais aussi l'ensemble des professeurs sont mobilisés et réalisent un travail qui n'est pas si fastidieux que cela. Cela évite de « faire la police », parce que c'est le sentiment que les enseignants ont aujourd'hui. Le dispositif permet d'avoir un échange dès qu'apparaît une tension. Les élèves font ce qu'ils appellent « des messages clairs ». Ils arrêtent l'activité en cours et disent : « j'ai un message clair à te passer, tu m'as tapé, cela m'a blessé, cela m'a fait du mal. Je voulais te le dire ».

On peut trouver cela adorable parce que ce sont des enfants qui s'expriment ; mais ce dispositif porte ses fruits et on constate une baisse sensible des actes violents et des tensions. J'ai aussi été impressionnée par le fait qu'il permet d'augmenter le niveau des échanges. Nous avons rencontré des élèves qui étaient très érudits sur la prise de parole, sans doute parce que ces enfants en classe de CM1 bénéficient de ce programme depuis le CP. Je ne suis pas en mesure de savoir si tous les enfants s'expriment ainsi mais j'ai trouvé remarquable qu'ils arrivent ainsi à exprimer leurs émotions et leur ressenti. Je voulais partager cette expérience parce qu'un tel projet pédagogique permet d'avancer, d'éviter les tensions dès le plus jeune âge, de favoriser la parole et d'éviter ainsi de faire de ces enfants des adolescents – voire des adultes – violents.

Tous les professionnels que nous avons rencontrés nous disent constater une recrudescence des violences dans les jeunes couples – je parle des couples d'une vingtaine d'années mais aussi des adolescents. Je voulais savoir si vous le constatiez aussi. Les jeunes gens de 14 ou 15 ans, au moment des premiers émois, ne réalisent souvent pas qu'ils sont en train de vivre des violences conjugales. J'ai pu entendre le témoignage d'une jeune fille qui se vantait de rendre coup pour coup à son petit ami. On arrive parfois à des situations de violences conjugales partagées, qui ne sont pas comprises. Les professionnels nous disent que la téléréalité et l'accès aux images pornographiques n'aident pas non plus à favoriser des relations apaisées entre conjoints de cet âge.

Vos questions et les témoignages que vous rapportez mettent l'accent sur les enjeux de la sensibilisation et de la formation de tous les professionnels, en l'espèce des gendarmes et des avocats. J'ai pu intervenir auprès de gendarmes de la région Centre dans le cadre d'une formation délivrée par le Planning. Ils ont dit être démunis, gérer l'urgence et ne pas avoir le temps de traiter toutes les plaintes et les mains courantes. Si une victime dit vouloir déposer une main courante, ils le font sans se demander s'il n'aurait pas fallu recueillir une plainte car il y a bien des violences. Ils ne connaissent pas les protocoles cadres ni les textes qui sont pourtant clairs ! Le protocole de 2014 prévoit par exemple que même une main courante doit être signalée au parquet. Les gendarmes disent qu'ils ont des difficultés du fait d'un manque global de sensibilisation et de formation.

Les groupes de formation sont indispensables et permettraient que les forces de l'ordre arrêtent par exemple de conseiller automatiquement à la victime de quitter le domicile. Mes clientes me disent qu'à Paris on leur conseille d'agir ainsi. Il faudrait plutôt rappeler à la victime ses droits et avertir le parquet qui peut ainsi prononcer une ordonnance de contrôle judiciaire, la protégeant temporairement elle et ses enfants.

Le manque que nous constatons chez les médecins existe aussi chez les avocats. Pour ces derniers, la sensibilisation ne peut passer que par le contrôle continu. Le Planning familial propose des formations avec le barreau de Paris mais seulement pour les avocats qui le souhaitent ; ce n'est pas une obligation. Il est regrettable que dans notre formation nous n'ayons rien sur les violences faites aux femmes, même quand on veut se spécialiser en droit de la famille. Beaucoup d'avocats se disent spécialisés et experts en droit de la famille, mais ils ne maîtrisent pas du tout ces questions et demandent à la victime de faire un divorce. Or une procédure de divorce demande, en moyenne, trois ans. Et une ordonnance de non-conciliation demande souvent un an même si c'est très variable selon les départements ; à Paris il faut compter huit à neuf mois. La loi prévoit en revanche un délai de 15 jours pour une ordonnance de protection. En réalité, sauf dans le cas de l'expérimentation de Bobigny, on est plutôt sur un délai d'un mois. La victime peut donc bénéficier d'une protection avec l'ordonnance du parquet et l'ordonnance de protection peut prendre des mesures provisoires qui auraient notamment réservé les droits du père.

Concernant l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales est toujours saisi par un référé. Dès lors que des éléments montrent le danger, surtout lorsque l'auteur des violences est en contact avec la femme et les enfants, on peut demander l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Le retrait total de l'autorité parentale concerne les cas extrêmes, quand il y a maltraitance sur enfant. Le juge civil comme le juge pénal peuvent prendre une telle mesure mais seulement dans les cas extrêmes. L'exercice exclusif peut au contraire être prononcé par un référé, notamment lorsqu'il n'y a pas communication dans le couple, ce qui est contraire à l'intérêt des enfants. C'est sur ce fondement que le magistrat peut intervenir.

Sur la formation dans les établissements scolaires, avec le Planning familial, nous avons constaté une régression. Beaucoup de jeunes filles ont un rapport à leur corps où elles se dévalorisent, où elles acceptent plus facilement la violence, où il n'est pas facile pour elles de dire non. Face à cette situation, nous en arrivons à faire des groupes de parole distincts quand nous intervenons dans des collèges, les filles d'un côté, les garçons de l'autre, pour libérer facilement la parole. Ensuite, on remet filles et garçons ensemble. Quand j'ai commencé à militer au Planning il y a 20 ans, nous n'avions pas ce phénomène.

Comme vous, nous constatons de la violence dans les jeunes couples, dès l'âge de 15 ans. J'ai même des dossiers devant le tribunal pour enfants à cause de ce type de violences. Je crois que la violence est banalisée par une sorte de conditionnement liée aux références sur Internet ou à des films. Nous essayons d'intervenir, mais à 15 ans, c'est déjà trop tard. Il faut agir bien plus tôt, dans les écoles primaires avec des exemples comme celui que vous évoquiez.

Sur l'autorité parentale, je voulais apporter quelques précisions. Nous avons travaillé spécifiquement sur la question des incidences des violences conjugales sur les enfants, en lien avec le Centre Hubertine Auclert qui avait rédigé en 2018 un rapport sur les enfants co-victimes. Notre postulat de base était que les violences avaient nécessairement une incidence sur les enfants. J'irai plus loin : le rapport considérait les enfants comme co-victimes mais ils sont en fait toujours des victimes directes.

Ils sont souvent victimes directes de violence physique et ils sont toujours victimes a minima de violences psychologiques. À partir du moment où le code pénal a introduit dans le délit de violence les violences psychologiques, nous pouvons nécessairement les considérer directement comme victimes. Ils peuvent également être victimes du délit de harcèlement moral et sont parfois, comme nous l'avons déjà vu, instrumentalisés postérieurement à la séparation.

En 2018, nous constations que le dispositif législatif permet au juge civil et au juge pénal d'intervenir pour prononcer soit un retrait total ou partiel de l'autorité parentale, soit un exercice exclusif de celle-ci. Aujourd'hui encore, le juge pénal peut se prononcer sur ce sujet et, dans certains cas, doit se prononcer.

Avec tous les CIDFF de la région, nous avions évalué l'application de ces dispositions en Île-de-France – zone de compétence du Centre Hubertine Auclert. Nous avions constaté une quasi non-application de tous ces dispositifs, qu'il s'agisse de l'article 378 du code civil ou des articles 221-5-5 et 222-48-2 du code pénal. Cela veut dire que très peu de retraits d'autorité parentale sont prononcés ; de même très peu d'exercice exclusif.

Aujourd'hui, dans le cadre du Grenelle, il semble que les choses vont évoluer, que la loi devrait prévoir un retrait automatique dans les cas de féminicides, cela a été annoncé directement par le Premier ministre. Il s'agit de l'une des dix mesures du ministère de la Justice. Nous trouvons que c'est très positif : on ne peut pas considérer qu'un père qui tue la mère d'un enfant peut continuer à exercer l'autorité parentale. Cela semble évident, mais ce n'était pas appliqué faute d'automaticité.

Nous souhaiterions que cette automaticité soit étendue aux tentatives d'homicide. Dans ce cas, il y a bien la volonté de tuer la personne ; elle n'a pas abouti, souvent pour des raisons indépendantes de la volonté de l'auteur. L'automaticité est indispensable car sinon, si la victime est hospitalisée, c'est le père qui va continuer à exercer l'autorité parentale, même incarcéré et cela va avoir des conséquences sur la gestion de la situation de l'enfant. Si la mère est hospitalisée, il peut être pris en charge par des membres de la famille ou par des centres de l'aide sociale à l'enfance (ASE). Nous voudrions que, tout comme en droit pénal, il y ait une assimilation entre l'infraction et la tentative.

Hors les cas d'homicide, il est prévu qu'il n'y ait pas une automaticité du retrait de l'autorité parentale et qu'il y ait des possibilités d'aménagement avec un retrait parfois partiel, se limitant à certains éléments de l'autorité parentale. Nous n'avons pas d'objection de principe mais cela mérite un examen attentif. Ce qui va changer, c'est le caractère automatique et l'obligation pour le juge pénal de se prononcer sur l'exercice de l'autorité parentale.

Nous nous réjouissons aussi de la meilleure articulation avec l'ordonnance de protection. Rendue dans des délais plus brefs, elle permettra au juge de prononcer des mesures limitant les droits du père, et surtout de prononcer, si le père continue à bénéficier de droits de visite, des mesures d'accompagnement protégé ou d'imposer le recours à un espace de rencontre protégé. Pour autant, pour que ces mesures fonctionnent bien, elles ont besoin de moyens. Par exemple, le dispositif de MAP qui existait à Paris - et qui fonctionnait bien – cesse, faute de moyens. Ces baisses sont regrettables car elles se font au détriment de la sécurité des femmes et des enfants.

Nous constatons effectivement une recrudescence des violences au sein des jeunes couples. On s'en rend notamment compte dans le cadre des interventions en milieu scolaire. Je vous rejoins sur l'enjeu de vocabulaire : il faut parler de violences au sein du couple pour que les jeunes se rendent compte qu'ils sont également concernés par ces phénomènes.

Les rapports de domination sont déjà présents au sein des jeunes couples : il y a de plus en plus de pratiques liées à la prostitution ou au michetonnage dans les établissements scolaires dès le plus jeune âge. C'est complètement banalisé et incompris parmi les jeunes, notamment sous les effets des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui vont donner des images d'une sexualité qui n'est pas forcément réelle qui va passer outre la notion de consentement, qui va brouiller les notions de respect et de consentement entre les jeunes dans leurs relations. Il faut que nous travaillions davantage sur cette notion de consentement lorsque nous intervenons auprès de jeunes.

Dans les collèges, les lycées ou même dans les écoles primaires, les jeunes arrivent à en parler lorsqu'on leur en donne la possibilité et l'opportunité. Je pense par exemple au violentomètre développé par la mairie de Paris et l'association En Avant Toute(s) qui permet de questionner les rapports entre les jeunes dans leurs relations. Ils arrivent à se rendre compte, à s'interroger et à en parler entre eux. Ce sont des outils et des interventions qu'il faut multiplier. On le sait, prévenir les violences dès le plus jeune âge est la meilleure arme dont nous disposons.

Il faut agir dès le plus jeune âge sur la pornographie mais plus généralement pour promouvoir de l'égalité. Nous ne parviendrons pas à empêcher l'accès des jeunes à la pornographie : ils arrivent par exemple à contourner le contrôle parental quand il existe ; ils sont bien plus doués avec les nouvelles technologies que leurs parents ou leurs professeurs. Arrêtons de nous concentrer sur l'interdiction. Nous pourrions en revanche investir massivement dans le décryptage des images à l'école, au collège et au lycée. Il faut leur expliquer que ces images ne correspondent pas à la réalité, que ce n'est pas la vraie vie. Il faut former les enseignants sur ce sujet ; quand nous intervenons en milieu scolaire, les enfants arrivent à en parler, mais pas les adultes.

C'est la panique des adultes sur ces sujets qui empêche d'aborder ces questions et on laisse les jeunes entre eux jouer avec ces images. C'est de la responsabilité des adultes de faire front et d'expliquer. Si nous interdisons, nous ne faisons que créer une envie de l'interdit. Mieux vaut décrypter et éduquer. Je suis agacée par le fait qu'on m'oppose le coût de ces interventions. On ne dépense pas, on investit.

Ainsi que cela a déjà été fait, j'aimerais qu'on estime ce que coûtent ces violences et qu'on mette ces sommes en regard des dépenses pour la prévention. Agir en prévention nous ferait faire des économies, j'en suis intimement persuadée.

Je reviens sur le rôle des médecins généralistes : quand ils sont médecins de la famille, il peut être difficile pour eux de prendre en compte la question des violences. Plusieurs médecins nous disent avoir du mal à intervenir, ne pas toujours s'en rendre compte car l'auteur fait bonne figure devant eux. Ils font face à une sorte de conflit, se demande qui a raison au final et si tout cela n'est pas un peu exagéré. Il faut donc leur donner les outils pour agir avec la bonne formation pour qu'ils dépistent ces violences.

Des études existent et portent notamment sur les moments de particulière vulnérabilité aux violences. Je pense notamment aux travaux de Geneviève Cresson et de son équipe sur les violences au moment de la grossesse. Elle a fait un important travail sur comment dépister les violences et former les professionnels de santé. Il faudrait systématiser ces initiatives et les intégrer dans les formations initiales de tous les professionnels de santé, que ce soit des médecins ou des sages-femmes. Je pense que cela fait partie de la formation de base et pas d'une formation optionnelle des professionnels de santé.

Ainsi que vous venez de le rappeler, je crois que le départ de toute action est bien la promotion de l'égalité dès le plus jeune âge. Je crois que c'est effectivement extrêmement important si nous voulons éviter toutes les situations qui en découlent par la suite.

Comme la présidente, Mme Marie-Pierre Rixain, a déjà eu l'occasion de le dire, je suis persuadée que le Grenelle contre les violences conjugales permettra des avancées fortes et que nous pourrons parvenir à déconstruire le continuum des violences et à mieux prendre en charge les victimes, quelle que soit leur situation, quel que soit leur milieu, quelles que soient leurs spécificités.

Mesdames, merci pour votre participation à cette table ronde et vos propos engagés

L'audition s'achève à 19 heures.

Membres présents ou excusés

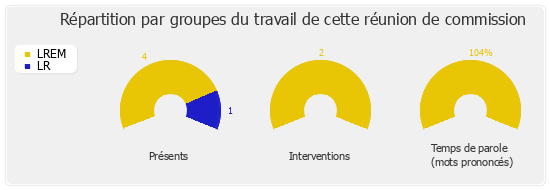

Présents. - Mme Bérangère Couillard, Mme Laurence Gayte, Mme Nicole Le Peih, Mme Sophie Panonacle, M. Stéphane Viry

Excusés. - Mme Cécile Muschotti, Mme Marie-Pierre Rixain