Commission d'enquête chargée d'évaluer les recherches, la prévention et les politiques publiques à mener contre la propagation des moustiques aedes et des maladies vectorielles

Réunion du lundi 24 février 2020 à 14h00

Résumé de la réunion

La réunion

COMMISSION D'ENQUÊTE CHARGÉE D'ÉVALUER LES RECHERCHES, LA PRÉVENTION ET LES POLITIQUES PUBLIQUES À MENER CONTRE LA PROPAGATION DES MOUSTIQUES AEDES ET DES MALADIES VECTORIELLES

Lundi 24 février 2020

La séance est ouverte à quatorze heures et cinq minutes.

(Présidence de Mme Valérie Thomas, secrétaire du bureau de la commission d'enquête)

La commission d'enquête chargée d'évaluer les recherches, la prévention et les politiques publiques à mener contre la propagation des moustiques Aedes et des maladies vectorielles procède à l'audition de M. Didier Fontenille, ancien directeur du Centre national d'expertise sur les vecteurs (CNEV), directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement (IRD).

Mes chers collègues, nous poursuivons cet après-midi les auditions de la commission d'enquête chargée d'évaluer les recherches, la prévention et les politiques publiques à mener contre la propagation des moustiques Aedes et des maladies vectorielles.

Nous avons le plaisir de recevoir M. Didier Fontenille, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement (IRD) et ancien directeur du Centre national d'expertise sur les vecteurs (CNEV).

Monsieur, je vous souhaite la bienvenue. Vous avez dirigé en 2009 un rapport d'expertise sur la lutte antivectorielle en France, qui a abouti à la création du CNEV en 2010. Celui-ci a été supprimé cinq ans plus tard et ses missions ont été reprises par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).

Je rappelle que les auditions de notre commission d'enquête sont publiques, ouvertes à la presse et retransmises en direct et en différé sur le site internet de l'Assemblée nationale.

Je vais vous passer la parole pour une intervention liminaire d'une dizaine de minutes, qui précédera notre échange sous forme de questions et réponses.

Avant de commencer, je vous remercie de nous déclarer tout intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Je vous rappelle également que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

Je vous invite donc, monsieur, à lever la main droite et à dire : « Je le jure ».

M. Didier Fontenille prête serment.

Je vous remercie très sincèrement de m'avoir invité à m'exprimer devant votre commission d'enquête. Je suis très heureux que la représentation nationale s'intéresse de nouveau à ce dossier qui, quoique sous-estimé, est très important pour nos concitoyens. J'ai noté que les objectifs de votre commission d'enquête sont nombreux mais qu'elle a surtout un objectif d'évaluation, puisque vous dites vouloir évaluer les recherches, les politiques de prévention et les politiques publiques. J'espère pouvoir vous éclairer sur ces questions fondamentales.

Je suis directeur de recherche à l'IRD et je travaille depuis trente-cinq ans sur les vecteurs d'agents pathogènes. J'étudie à la fois la biologie, l'écologie et la génétique de ces vecteurs et les moyens de lutter contre eux sur tous les continents, y compris en Europe. J'ai dirigé une unité de recherche associant des laboratoires de l'IRD, du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et de l'Université de Montpellier qui travaillait notamment sur les vecteurs et, comme vous l'avez rappelé, j'ai contribué à créer le CNEV, que j'ai dirigé jusqu'en 2014. Je viens de passer cinq ans au Cambodge, où j'ai dirigé l'Institut Pasteur. J'ai publié de nombreux rapports et articles et dirigé l'ouvrage collectif La lutte antivectorielle en France – une bible ! J'ai contribué, enfin, à former des cadres, des chercheurs et des techniciens dans ce domaine.

Je n'ai aucun conflit d'intérêts identifié. J'ai été membre de plusieurs commissions du ministère de la santé, de l'ANSES et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) par le passé. Je préside actuellement le conseil scientifique et technique de l'Agence nationale pour la démoustication et la gestion des espaces démoustiqués (ADEGE). Cette association regroupe des opérateurs publics français de lutte contre les moustiques qui interviennent en Martinique, en Guyane française, sur le pourtour méditerranéen, dans l'ancienne région Rhône-Alpes, l'Alsace, le grand Ouest, la Corse, et même la Catalogne. Je ne touche aucune gratification pour ces actions et ces missions.

Si vous le permettez, je commencerai par un inventaire à la Prévert : dengue, chikungunya, Zika, fièvre jaune, paludisme, virus du Nil occidental (West Nile Virus), virus Usutu, filariose lymphatique, fièvre de la vallée du Rift, virus Toscana, leishmaniose, maladie de Chagas, maladie de Lyme, encéphalite à tiques, rickettsioses, borrélioses… Je m'arrête là mais je pourrais continuer : toutes ces maladies sont transmises par des vecteurs en France – principalement dans la France tropicale, mais pas seulement. Et je n'ai pas cité les maladies animales, qui posent elles aussi de gros problèmes, en particulier certaines maladies à tiques, ni même les maladies dites vectorielles importées. Chaque année, ce sont des milliers, et même, lors d'épidémies majeures, des centaines de milliers de personnes qui sont touchées en France.

Je me réjouis que votre commission d'enquête s'intéresse à cette question, qui est encore sous-estimée, sinon ignorée, par la majorité des gens, alors qu'elle est très importante et qu'elle va l'être de plus en plus en raison de plusieurs facteurs : la diffusion du fameux moustique tigre, ou Aedes albopictus ; la résistance croissante des moustiques, notamment d' Aedes aegypti, le vecteur de la dengue, aux insecticides ; la multiplication des échanges internationaux ; enfin, les changements climatiques et environnementaux. On doit s'attendre à une augmentation du nombre de cas et de foyers, voire à une endémisation, ce qui signifie qu'on aura tous les ans des cas, au moins de dengue, dans les territoires ultramarins. Mayotte et l'île de La Réunion ont été confrontées à la dengue l'année dernière, elles le sont cette année et elles le seront de nouveau l'année prochaine. Jusqu'ici, des pics épidémiques survenaient de temps à autre. Désormais, ils reviennent chaque année. La France métropolitaine ne sera pas épargnée par ces évolutions.

Si vous voulez que je formule une proposition, la voici : il faut un plan vecteurs en France, sur le modèle de ceux que nous avons connus par le passé contre le cancer ou la maladie d'Alzheimer ou de celui que la précédente ministre des solidarités et de la santé a lancé sur l'antibiorésistance. Il faut un plan vecteurs associant toutes les forces vives, depuis la recherche fondamentale jusqu'aux décideurs et aux agences opérationnelles, qu'elles soient publiques ou privées – puisqu'un décret récent autorise l'intervention du secteur privé. Un tel plan nous permettrait de faire un grand bond en avant.

Dans le questionnaire que vous m'avez transmis, vous m'interrogiez sur la disparition du CNEV et me demandiez s'il fallait le recréer. Il ne faut pas recréer le CNEV : il faut créer mieux que le CNEV ! Si j'ai demandé, à l'époque, que le CNEV soit évalué, ce n'était pas pour qu'il disparaisse, mais pour le rendre plus utile et plus efficace.

Je vous remercie pour cet exposé. Pouvez-vous revenir sur la genèse du rapport d'expertise de l'IRD, La lutte antivectorielle en France, qui a paru en 2009 et que vous avez évoqué ? Comment ce rapport a-t-il été commandé à l'IRD ? Comment y avez-vous travaillé ? Comme en avez-vous assuré la coordination scientifique ?

Il semble effectivement utile de faire un peu d'histoire pour ne pas reproduire les erreurs du passé et s'inspirer de ce qui a fonctionné.

Pour être tout à fait honnête, un rapport d'expertise avait déjà paru avant le nôtre : il portait sur la dengue, qui était déjà un problème majeur, dans ce que l'on appelait alors les départements français d'Amérique (DFA), à savoir la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane française.

En 2004, l'épidémie de chikungunya qui, venant d'Afrique de l'Est, a d'abord touché Mayotte, puis La Réunion, avant de se répandre dans le monde entier, a été un traumatisme, non seulement pour les habitants des îles de l'océan Indien, mais pour l'opinion française tout entière : on découvrait que des épidémies pouvaient toucher 40 à 60 % de la population dans certains territoires français. D'aucuns ont minimisé les effets de l'épidémie, mais je peux vous dire qu'elle a été terrible. Je ne vais pas polémiquer sur le nombre de morts : il y a eu des morts. À Mayotte et à La Réunion, la moitié de la population a été touchée : c'était inconcevable et aucun modèle mathématique n'aurait pu le prévoir. La France s'est retrouvée complètement démunie, alors qu'elle dispose d'un vivier d'experts et de compétences absolument exceptionnel, pour des raisons qui tiennent à l'histoire, notamment à l'histoire coloniale : des scientifiques, des agents de santé publique, des médecins ont acquis une riche expérience un peu partout dans le monde.

Plusieurs ministères ont rapidement estimé qu'il était temps de se mettre autour de la table et d'agir : c'est ainsi qu'est née l'idée, d'abord de constituer des missions d'experts pour évaluer la situation et faire des recommandations, puis, très rapidement, celle de produire un rapport écrit documenté. Ce rapport a été commandité par cinq ministères, ceux de la recherche, de la santé, de l'agriculture, de l'environnement et même de l'intérieur. C'est le président de l'IRD de l'époque, le professeur Jean-François Girard, qui a été chargé de constituer un groupe d'experts. Ancien directeur général de la santé, il connaissait bien le sujet et savait qu'il pouvait mobiliser ses troupes, dont je faisais partie. Il m'a demandé d'identifier et de réunir des experts et d'organiser cette expertise collégiale : nous avons réalisé notre rapport en moins d'un an. Globalement, je crois pouvoir dire qu'il a été bien perçu, même s'il a suscité des débats, et plusieurs des recommandations qu'il contenait ont été suivies d'effets.

Onze ans après, quel est le bilan ? Qu'est ce qui a évolué et qu'est-ce qui n'a pas changé ?

Je reviens d'Asie, où j'ai passé cinq ans : même si j'ai continué de m'intéresser à ces questions, puisque j'ai été confronté là-bas à des épidémies de dengue et de paludisme très importantes, je n'ai pas suivi ce qui se faisait en France au jour le jour et je ne pourrai pas vous faire une réponse très détaillée.

La création du CNEV a suivi de près la publication du rapport. Il s'agissait d'un consortium réunissant une quarantaine de partenaires – aussi bien des instituts de recherche que des opérateurs – travaillant dans tous les domaines d'activité liés aux vecteurs : insecticides, sciences sociales, santé publique, etc. Ce consortium reposait uniquement sur le bénévolat, ce qui montre que lorsque la France veut faire des économies, elle y arrive. Les gens qui se sont investis dans ce projet avaient la volonté de faire avancer les choses et de faire bouger les lignes, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Le CNEV a permis de créer du lien, de former des gens, de développer des projets communs. La technique de l'insecte stérile (TIS), qui est appliquée sur l'île de La Réunion, est née de cette rencontre entre des opérateurs qui avaient des besoins et des scientifiques qui avaient des compétences.

Puisque vous me demandez de faire le bilan de ce rapport, je dirai d'abord que la création du CNEV est, en elle-même, une conséquence positive de celui-ci. La formation s'est nettement améliorée ; la gouvernance a elle aussi connu des améliorations, même si les choses restent plus compliquées. Les stratégies de lutte sont aujourd'hui plus cohérentes dans les différents territoires français, qu'il s'agisse des anciens départements français d'Amérique, de l'océan Indien ou de l'Hexagone. Les réunions du CNEV ont donné l'occasion aux gens d'échanger sur leurs pratiques, ce qui a produit des améliorations dans de très nombreux domaines, y compris dans celui de la recherche. Nous avons réuni des personnes qui avaient des intérêts similaires autour d'objectifs qui relevaient clairement de la santé publique. Nous faisions certes de la recherche fondamentale, mais dans le but de sauver des vies, d'avoir moins de malades et d'être plus efficients.

Ce rapport a ouvert une période, sinon euphorique, du moins très positive, au cours de laquelle les lignes ont bougé. Ensuite, je suis parti et j'ai moins suivi ce qui se passait.

Vous décriviez, dans ce rapport, l'enchevêtrement des compétences entre l'État, les départements et les communes. Vous appeliez à confier la lutte antivectorielle (LAV) aux agences régionales de santé et la gestion des crises épidémiques aux préfets. Qu'en est-il aujourd'hui ? Un décret a été pris le 29 mars 2019 et une proposition de loi est en cours de discussion, qui vise à préciser les compétences de ces différents acteurs. Qu'en pensez-vous ?

N'étant pas juriste, je ne veux pas trop m'étendre sur les questions juridiques, de peur de dire des bêtises.

À partir du moment où un insecte transmet un agent pathogène, il devient un vecteur. À l'époque de la publication du rapport, j'avais dit qu'un moustique nuisant – le moustique qui vous pique la nuit – est un vecteur qui s'ignore. Cette phrase avait fait le buzz mais n'avait pas été très bien comprise. Permettez-moi donc de l'expliquer.

Lorsqu' Aedes albopictus est arrivé en France métropolitaine, c'était juste un moustique qui empêchait de boire l'apéritif à dix-huit heures – l'heure où il pique. Au départ, il était seulement désagréable, mais il s'est mis à transmettre les virus de la dengue, du Zika et du chikungunya – et il est capable d'en transmettre d'autres. À La Réunion et à Mayotte, il était déjà un vecteur avant de devenir un nuisant : vous connaissez donc très bien ces questions, madame la rapporteure. Cette distinction entre « nuisant » et « vecteur » apparaît clairement dans la loi de 1964 relative à la lutte contre les moustiques. Cette loi visait essentiellement à lutter contre les moustiques qui nuisaient au développement touristique : elle en confiait la responsabilité aux collectivités. Le maire avait par ailleurs l'obligation de maintenir sa commune propre et de veiller à la salubrité, en limitant la présence des moustiques nuisant.

Dès lors que certains moustiques, comme Aedes albopictus, se mettent à transmettre des agents pathogènes, on entre dans le domaine de la santé publique, qui relève de l'État. J'ai cru comprendre que deux propositions de loi avaient été déposées sur cette question, l'une au Sénat, l'autre à l'Assemblée nationale, après la publication du décret que vous avez évoqué : il me semble que ce n'est pas l'ordre habituel mais, encore une fois, je ne suis pas juriste...

Si j'ai bien compris, ces propositions de loi entendent confier à l'État tout ce qui relève de la santé publique. La proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale prévoit par ailleurs d'autoriser les agents de la lutte antivectorielle à pénétrer dans des propriétés privées, lorsqu'un foyer important a été identifié : c'était l'une des préconisations du rapport. De mon point de vue, il est important que l'État prenne ses responsabilités, mais il doit le faire jusqu'au bout : il ne devrait pas déléguer la lutte antivectorielle à des opérateurs qui n'auront peut-être pas les moyens d'agir face à des épidémies majeures. Mes propos concernent surtout la France métropolitaine, parce que les territoires ultramarins, notamment tropicaux, sont déjà rodés. Je connais moins bien la situation de Mayotte, mais je sais, pour m'y être rendu, que La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane sont bien préparées, parce qu'elles connaissent ce problème depuis très longtemps.

Je répète que je ne suis pas très à l'aise sur ces questions juridiques mais ce qui est certain, c'est qu'il faut faire preuve de bon sens : on veut que ça marche et ça peut marcher. Les moustiques résistent toujours mieux et font preuve d'ingéniosité pour survivre, mais nous avons des outils et des compétences. Dans toutes les régions que je viens de citer, nous avons des équipes qui connaissent leur métier. Il est évident qu'il faut continuer à améliorer la formation, mais aussi s'adapter aux nouvelles données, par exemple à la pollution. Il va bien falloir se passer des insecticides : de toute façon, les moustiques y sont devenus résistants. En métropole, les ententes interdépartementales pour la démoustication (EID) ont quarante ans d'existence et j'espère qu'elles pourront continuer à mettre leur expérience au service de la population métropolitaine et à conseiller les partenaires, par exemple à travers l'ADEGE.

Il est vrai qu'à Mayotte nous sommes tellement habitués à lutter contre le moustique qui donne le paludisme que nos équipes sont rodées. Mais cela ne nous empêche pas d'être aujourd'hui en pleine épidémie de dengue. Les voitures laissées à l'abandon ne nous aident pas à mener une lutte antivectorielle efficace. Dans votre rapport, vous montriez que les stratégies de lutte antivectorielle étaient très différentes d'un territoire ou d'une collectivité d'outre-mer à l'autre et qu'il n'y avait ni stratégie formalisée, ni responsable. Qu'en est-il aujourd'hui, à votre connaissance ?

À ma connaissance, des progrès ont été faits et j'ai la faiblesse de croire que la création du CNEV n'y est pas pour rien, parce que des acteurs très différents ont pu y échanger. Mon métier n'est pas de lutter contre les moustiques, mais d'étudier les moustiques et de proposer, grâce à de nouvelles connaissances, des mécanismes permettant de mieux lutter contre eux. Au sein du CNEV, j'ai rencontré les opérateurs et j'ai découvert les aspects techniques de leur travail, qui sont très différents d'un lieu à un autre. Au sein du CNEV, les gens ont confronté leurs difficultés. Or la principale difficulté, c'est désormais la résistance des moustiques. Que ce soit en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane française, les moustiques sont très résistants : il va donc falloir renoncer aux insecticides et trouver des stratégies alternatives.

Les choses ont évolué et nous sommes aujourd'hui beaucoup plus efficients – ce qui signifie que le rapport entre coût et efficacité progresse. Je l'ai dit, l'épidémie de chikungunya a suscité une prise de conscience et une envie d'agir, qui ont été renforcées par la pression sociale – les Français étaient mécontents.

Les améliorations ont été si grandes, que la France est aujourd'hui un modèle pour ses partenaires européens – même si nous pouvons et si nous devons faire mieux. Nous avons une expérience sur tous les continents, mais nous ne devons pas nous satisfaire de cela, parce que les moustiques évoluent et que le monde et le climat changent. Nous continuerons d'être confrontés à ces problèmes : l'océan Indien continuera de connaître des épidémies de dengue, de Zika et de chikungunya chaque année, comme l'Hexagone connaît des épidémies de grippe. Ce qu'il faut, c'est les gérer le mieux possible, avec de nouvelles stratégies de lutte contre les moustiques. Tant mieux si nous avons un jour des vaccins, mais je vous rappelle que la fièvre jaune fait toujours des milliers de morts chaque année, alors qu'il existe un vaccin depuis 1937. Il protège bien la Guyane française et Mayotte, mais il ne suffit pas.

La lutte antivectorielle sera toujours nécessaire mais elle n'empêchera ni les épidémies, ni les foyers. En France métropolitaine, nous aurons de plus en plus de foyers de dengue et, probablement, dans cinq ou dix ans, de Zika et de chikungunya. Et je ne parle que des fameux virus transmis par Aedes albopictus et Aedes aegypti. Mais vous n'ignorez pas l'existence des virus Usutu et West Nile, qui sont transmis par d'autres moustiques, sans compter le paludisme, à Mayotte et en Guyane française.

Je souhaite revenir sur le CNEV. Vous avez dit qu'on aurait pu faire beaucoup mieux : pouvez-vous expliquer pourquoi ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi ses missions ont-elles été confiées à l'ANSES ? L'ANSES a-t-elle poursuivi le travail engagé au sein du CNEV ? Les moyens alloués au CNEV vous semblaient-ils suffisants ? Faudrait-il les renforcer et, si oui, comment ?

Comme je vous l'ai dit, le CNEV réunissait environ quarante partenaires de tous les secteurs. J'en étais le directeur mais je me voyais plutôt comme un animateur ou un coordinateur. J'étais assisté de trois coordinateurs adjoints qui couvraient des champs différents, en lien avec l'Entente interdépartementale de démoustication (EID) Méditerranée, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), qui s'intéressait plutôt aux maladies animales, et l'École des hautes études en santé publique (EHESP) pour tous les aspects relatifs aux sciences sociales. Tous les quatre, nous coordonnions les activités du CNEV.

On se plaint toujours du manque de moyens et je n'ai pas manqué à la règle, en tant que directeur, mais nous avions trois permanents, deux ingénieurs – en entomologie et en santé publique – et une assistante et le budget de fonctionnement, qui servait à organiser des réunions et à financer des missions ou des expertises, était suffisant, même s'il était très modeste, puisque nous ne payions pas nos experts.

Je ne m'en souviens plus très bien mais je dirais qu'il était de l'ordre de 200 000 ou 250 000 euros par an. Cette somme était versée par la direction générale de la santé et la direction générale de l'alimentation à l'ANSES, qui gérait le secrétariat du CNEV. Deux à quatre fois par an, je présentais nos travaux à Maisons-Alfort : nos avancées, nos résultats mais aussi les enjeux qui nous semblaient devoir être pris en compte à l'avenir.

Je suis bien sûr juge et partie : j'ai mis beaucoup de conviction et d'énergie dans ce projet. Nous avons bien travaillé et avons été d'une incroyable efficacité : sous ma direction et celle de mon successeur, Fabrice Chandre, vingt-neuf rapports ont été publiés. Ils ont tous été rédigés par des spécialistes, dans des délais très courts lorsque cela était nécessaire, par exemple quand un bateau arrivait à Marseille avec des cas de contamination : le ministère de la santé disposait de recommandations dans les trois jours. Parfois les rapports étaient beaucoup plus longs à rédiger, comme le Guide à l'attention des collectivités souhaitant mettre en œuvre une lutte contre les moustiques urbains vecteurs de dengue, de chikungunya et de Zika, toujours très utilisé, en particulier par les communes où l'on trouve Aedes albopictus. Je sais que de très nombreuses communes sont ravies de disposer de ce document – ce sont des recettes de cuisine –, qui permet de savoir à qui s'adresser.

Pourquoi le CNEV a-t-il disparu ? Je ne le sais pas ! En 2013-2014, j'étais chercheur et fonctionnaire, convaincu que le service public devait être évalué régulièrement. J'ai donc demandé une évaluation du CNEV pour le rendre plus performant et plus utile, pour voir ce qui marchait bien et moins bien, et pour assurer sa pérennité – j'étais très naïf ! –, parce que le CNEV était un consortium fondé sur le volontariat, ce qui est toujours fragile. Paradoxalement, cette évaluation par des inspecteurs généraux de différents ministères a conduit à sa fermeture, avec des arguments que je n'approuve pas complètement – cela ne vous étonnera pas. On a ainsi reproché au CNEV de ne pas être suffisamment anticipatif, réactif – allons donc ! Qui a proposé de travailler sur les punaises de lit ? Tous les députés en entendent parler aujourd'hui : c'est un gros problème ! Le CNEV l'avait anticipé et rédigé un rapport sur ce sujet en faisant des préconisations. De même, toutes les communes du sud de la France métropolitaine sont désormais confrontées à Aedes albopictus : nous avions anticipé qu'il faudrait absolument leur proposer un mode d'emploi. Nous avions publié un rapport sur les tiques Ixodes ricinus et tout le monde aujourd'hui parle de la maladie de Lyme. Nous avions prédit l'épidémie de Zika ; ce n'était pas très compliqué et les scientifiques se doutaient que cela finirait par arriver mais c'est arrivé plus vite que prévu. C'était donc faire un mauvais procès au CNEV que de l'accuser de ne pas être suffisamment anticipatif et réactif.

Je n'ai pas de jugement à porter sur le groupe de travail de l'ANSES qui a succédé au CNEV : j'étais à l'étranger au moment de sa création, je n'en suis pas membre et je ne suis pas ses actions.

Vous disiez avoir réfléchi aux pistes d'amélioration du CNEV : si l'on envisageait de recréer un outil de ce type, comment pourrait-on l'améliorer pour répondre encore mieux aux attentes ?

L'idée initiale était de faire non pas un consortium fondé sur le volontariat mais quelque chose de plus formalisé, avec un budget annuel, des permanents et la capacité d'associer des chercheurs. Cet outil n'était pas conçu pour la recherche, j'insiste sur ce point : nous avons voulu en faire un outil pour sauver des vies, de santé publique et même de protection de l'environnement : le CNEV le faisait déjà à l'époque mais c'est beaucoup plus prégnant maintenant.

Il faut donc lui donner la structure juridique qu'il n'avait pas ; cela peut être une fondation, un groupement d'intérêts, avec des missions claires – je n'y ai pas suffisamment réfléchi. La difficulté sera de ne pas être redondant avec ce qui peut exister à l'ANSES, avec son groupe de travail sur les vecteurs, et maintenant dans les agences régionales de santé (ARS) : celles-ci, en particulier dans le sud de la métropole, disposent de gens compétents et se dotent de cellules consacrées à la lutte antivectorielle. Il ne faudrait pas multiplier les comités Théodule. Les pistes d'amélioration que j'ai proposées en 2013 consistaient précisément à adopter une structure juridique pérenne, placée sous le contrôle des ministères de la santé, de l'agriculture, de l'environnement et de la recherche. Elle ne serait pas obligatoirement rattachée à un institut de recherche, comme le CNRS ou l'IRD. Il existe déjà des centres contre le cancer, les maladies neurodégénératives ou neurologiques dont nous pourrions nous inspirer. Je ne peux pas vous proposer un projet clefs en main, mais l'idée est là.

Pensez-vous que l'échelle européenne pour cette structure juridique soit pertinente, compte tenu de la propagation du moustique Aedes albopictus et probablement d' Aedes aegypti ?

Oui, cent fois oui ! Les chercheurs sont habitués à travailler à l'échelle européenne. J'ai moi-même coordonné un programme de lutte contre le paludisme en Europe continentale, financé par l'Union européenne. L'échelle européenne est bien entendu très importante : il existe une structure à cette échelle, l'ECDC – European Center for Disease Prevention and Control, ou Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Il suivait le CNEV avec une grande attention et participait même parfois à nos réunions : il y a donc bien un besoin européen. J'ai moi-même organisé un congrès des entomologistes européens à Montpellier avant mon départ pour l'étranger : les gens ont besoin de se rencontrer et d'être efficaces ensemble. Les moustiques n'ont pas de frontières, les agents pathogènes n'ont pas de frontières, les hommes un peu plus… La France peut prendre l'initiative d'un tel centre européen sur les vecteurs. La route sera sûrement longue mais l'échelle est très pertinente.

J'ai parlé du plan vecteurs tout à l'heure : s'il se mettait en place – soyons optimistes ! –, il pourrait également s'appuyer sur une réflexion européenne parce que les autres pays ont les mêmes questionnements que la France, sauf que, de mon point de vue, ils sont moins bons.

Comment concevriez-vous un tel centre, qu'il soit français ou européen ? Que prévoir en termes de recherche, d'expertise, de conseils, d'actions sur le terrain ? Pour être le plus complet possible, il faudrait une vision très large de tout ce qui concerne les maladies vectorielles.

Exactement. Il y a les objets, les champs, ainsi que les moyens et les compétences. Les moustiques tigres ne sont pas les seuls vecteurs. Après ma liste à la Prévert de maladies, je pourrais décliner celle des arthropodes : les tiques, les puces, les poux, les triatomes responsables de la maladie de Chagas, les moustiques, les phlébotomes, etc. – je ne vais pas vous faire un cours ! Voilà les problèmes auxquels nous pouvons être confrontés.

Tout comme il existe une communauté d'intérêts entre la santé humaine et la santé animale, il doit également y avoir une composante « santé animale » et « santé environnementale ». Les impacts sociaux et environnementaux doivent vraiment être pris en compte dans la lutte contre les vecteurs de maladies humaines ou animales. Il faut associer les différentes maladies possibles sur les différents territoires européens, y compris tropicaux, avec les différentes disciplines : la chimie pour les insecticides, l'entomologie pour les insectes, la santé publique, les sciences sociales, l'économie – si l'on évalue assez mal combien coûte une campagne de lutte antivectorielle, on évalue encore plus mal combien coûte une épidémie. Et il y a tous les aspects indirects : à l'île de La Réunion, le tourisme a chuté lors de l'épidémie de chikungunya et les familles ont dépensé beaucoup d'argent en tortillons et répulsifs : cela n'a jamais été vraiment chiffré. La composante « sciences sociales » est donc nécessaire : elle porte sur l'économie, l'anthropologie, la sociologie, la santé publique, la recherche, qui peut être très fondamentale, sur les nouveaux outils de lutte antivectorielle, voire de lutte contre les maladies car cela est complémentaire : nous ne sommes pas complètement déconnectés des médicaments et des vaccins. La santé publique, c'est un ensemble de stratégies qui vont dans la même direction, même si l'accent est mis tantôt sur le vaccin, tantôt sur la lutte contre les vecteurs.

Il faut donc associer l'ensemble de ces partenaires. L'idée n'est pas d'avoir un centre physique avec cent chercheurs : ce n'est pas possible, même si c'est un rêve pour tout le monde. Cela existe dans les universités américaines mais elles sont soutenues par des fondations : la fondation Rockefeller ou la fondation Bill & Melinda Gates financent ce type de centres. Si on arrive à convaincre Bill Gates d'en financer un en Europe, je suis candidat pour être directeur ! Mais je n'y crois pas…

L'Union européenne a des fonds, elle peut financer. Il y a un centre européen de biologie moléculaire à Heidelberg en Allemagne : c'est cela, l'esprit. Il y a des laboratoires mais également des partenaires partout en Europe : nous pouvons donc créer ce type de réseau, avec un endroit physique où les gens se regroupent, où se trouvent les permanents, et constituer un réseau avec des universités, des opérateurs et des décideurs. J'insiste beaucoup sur ce dernier point : la lutte contre les vecteurs est réalisée par des opérateurs et décidée par des décideurs. Les chercheurs, comme moi, font en sorte que cela se passe le mieux possible en proposant des alternatives. C'est ce que nous avons fait avec la technique de l'insecte stérile à l'île de La Réunion : tout est parti de recherches très fondamentales de génétique des populations, d'éthologie pour le comportement des vecteurs, et nous réaliserons, probablement en juin ou juillet, le premier lâcher de moustiques mâles stérilisés à l'île de La Réunion. Et cela va marcher ! La seule question, c'est : est-ce que cela va marcher bien, ou très bien ? Je croise les doigts pour que cela marche très bien. Ensuite, la question sera : à quel coût ? Il faut l'évaluer : si ça marche bien et que ça coûte une fortune, il faudra réfléchir ; si ça marche très bien et que ça ne coûte pas trop cher, il faudra le faire partout !

Que pensez-vous des plans de communication contre Aedes albopictus dans les flambées épidémiques en outre-mer ?

Aedes albopictus est surtout présent dans l'océan Indien : il n'est pas présent pour le moment dans les départements d'Amérique, où sévit sa cousine, Aedes aegypti. À Mayotte, vous n'avez pas de chance car vous avez les deux, et même trois parce qu'une espèce a été découverte récemment : Aedes pia. Elle est nouvelle pour le monde et se trouve à Mayotte ; on ne sait pas encore si c'est un vecteur, mais je parie que c'en est un.

Je trouve que les plans de communication sont plutôt bons. Il y a quinze ans, ce n'était pas terrible : chacun faisait un peu ce qu'il pensait être bon. Puis de vraies réflexions ont été menées. Il faut bien comprendre une chose : la lutte antivectorielle par insecticide représente 20 % de ce qu'il faut faire pour lutter contre les moustiques ; le comportement humain représente quant à lui 80 %. Si les gens suppriment les gîtes chez eux, nettoient les gouttières des maisons et évitent que de vieux pneus traînent partout, cela permet déjà de limiter les populations. Les agences et les opérateurs interviennent ensuite, quand nous n'avons pas su faire autrement. Si tout le monde laisse les moustiques proliférer, on n'y arrivera jamais !

La communication, c'est extrêmement important. Même si je n'ai pas vraiment suivi cette question ces derniers temps, j'ai participé à des réunions au mois d'octobre ou de novembre : je trouve qu'elle est bien faite, beaucoup plus adaptée aux populations auxquelles elle s'adresse. Après, les gens suivent-ils les recommandations ? En général, ils les appliquent quand il y a des malades, mais en période interépidémique, ou quand il n'y a pas de malades, ils relâchent un peu leur action ; il faut donc sans arrêt se répéter. Je trouve néanmoins que c'est bien fait et même que cela s'est bien amélioré : il y a quelques années, on distribuait des flyers, on posait des affiches et personne ne les lisait. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus participatif.

Ces plans de communication, dont nous avons pu mesurer la pertinence en outre-mer, sont-ils adaptés à l'arrivée en métropole d' Aedes albopictus ? Une formation doit-elle être assurée en amont auprès des populations de métropole qui n'y sont pas du tout habituées ? Comment verriez-vous cette structuration de l'information en métropole ?

Les ARS et les opérateurs concernés, en particulier dans le Sud de la France, en Rhône-Alpes et en Corse, s'intéressent à la question depuis un moment déjà. Les ARS favorisent et soutiennent ces plans de communication. À Nice, tout le monde connaît Aedes albopictus parce que les gens ne peuvent plus boire leur apéritif tranquillement tant il y a de moustiques. Dans les régions nouvellement touchées, à Clermont-Ferrand par exemple, où Aedes albopictus est présent, interrogez les gens dans la rue : personne ne connaît ! C'est encore exotique, mais je peux vous garantir que dans deux ou trois ans, ce ne sera plus exotique du tout !

Il n'est jamais trop tôt pour anticiper. Beaucoup de documents existent : ils doivent être adaptés au public, c'est-à-dire non seulement aux particuliers, mais également à l'hôtellerie et aux entreprises. Lors d'une mission d'expert en Martinique et en Guadeloupe, il y a quelques années, j'ai demandé à rencontrer les chambres de commerce. Cela incluait le secteur du tourisme, mais pas seulement. J'ai indiqué aux entrepreneurs que leur rôle était de protéger les ouvriers et les employés, parce qu'ils ne pourraient plus travailler s'ils étaient malades, et que cela donnerait en outre une bonne image de l'entreprise. Concernant le tourisme, certains ont affirmé qu'il ne fallait pas dire qu'il y avait de la dengue. Je leur ai répondu : « Au contraire ! Dites qu'il y a de la dengue, que vous offrez des répulsifs à vos clients – donnez-leur un flacon à la sortie de l'avion : ça marche assez bien, les répulsifs ! – et que vous faites ce qu'il faut autour de vos hôtels. Ne faites pas l'autruche ! »

La communication dépend des cibles. C'est un métier, et ce n'est pas le mien, mais j'ai participé à une journée entière autour de la communication récemment : beaucoup de choses sont faites et je trouve que c'est bien, même si on peut certainement faire mieux. Ainsi, les écoles dans les départements tropicaux mènent des actions et les enfants connaissent ce sujet, mais ce n'est pas encore le cas en métropole – sauf dans les écoles où il y a des moustiques, parce que cela existe aussi.

M. Fabrice Chandre nous a indiqué, lors de son audition, que les opérations de lutte contre Aedes albopictus pourraient être déléguées à des opérateurs privés à partir de cette année. Il s'inquiétait devant nous des conséquences de cette évolution : qu'en pensez-vous ?

Les décrets sont sortis donc il n'est plus temps de s'inquiéter. Il faut maintenant voir comment gérer cela. Pourquoi pas ? J'espère que ce choix n'est pas dogmatique, qu'il s'appuie sur des éléments permettant d'augmenter l'efficience et l'efficacité. Il y a plusieurs niveaux : les opérateurs historiques, les EID, par exemple, ont quarante ans et connaissent très bien leur métier. Ils ont été formés, ils ont du matériel, ils ont déployé des agences dans chaque département : ils peuvent intervenir. Les opérateurs privés, pour le moment, sont de taille modeste : ils doivent se construire. Tout dépend donc de ce qu'on va leur demander. Si on leur demande de lutter sur un unique foyer de dengue, de Zika ou de chikungunya, je pense qu'ils utiliseront les techniques habituelles : pièges et insecticides ; cela peut marcher. En cas de multiplication des foyers – cela va se produire –, va-t-on passer par cinq opérateurs privés à cinq endroits différents, ou deux, ou un seul, ou bien mobiliser les opérateurs historiques et les opérateurs privés ? Nous allons perdre de la cohérence. Dans l'intitulé de votre commission d'enquête, j'ai relevé trois fois le mot « évaluation ». Ce sujet recouvre beaucoup de choses : est-ce que c'est opportun, nécessaire, cohérent, efficace, efficient ? Y a-t-il des impacts ? C'est tout cela qu'il va falloir suivre avec les opérateurs privés et les opérateurs historiques.

Par ailleurs, les décrets ne sont pas très clairs : ils sont parfois trop détaillés – il faut mettre un piège tous les cinquante mètres : pourquoi pas cinquante-cinq ou soixante ? –, parfois pas suffisamment détaillés – quels seront les moyens récurrents ? Si une épidémie survient, je ne suis pas tout à fait sûr que de jeunes opérateurs privés pourront assurer le service. Il faut mener une vraie réflexion.

Par ailleurs, le risque serait d'intervenir à chaque fois que l'on détecte un cas autochtone, sans vérifier auparavant s'il y a un risque de propagation. Il y aurait alors une multiplication des interventions, lesquelles auraient un coût financier et environnemental et entraîneraient des perturbations sociales – vous savez bien comment cela se passe : quand on intervient trop, avec les gyrophares, les gens s'inquiètent. Je n'ai pas de recette miracle mais je pense que cette nouvelle donne, avec les décrets parus cette année sur les opérateurs privés, mérite qu'on y réfléchisse très sérieusement.

Enfin, il faudrait être attentif à ne pas surutiliser les insecticides : pour le Bacillus thuringiensis israelensis (Bti), qui tue les larves, je ne suis pas trop inquiet. En revanche, la deltaméthrine, un pyréthrinoïde qui tue les adultes, génère de la résistance extrêmement rapidement ; de plus, ce n'est un secret pour personne que la deltaméthrine tue aussi les papillons et les abeilles. Si on le fait bien, on n'en tue pas beaucoup, mais c'est tout… C'est plus une recommandation qu'une inquiétude : il va falloir définir des critères d'évaluation assez stricts.

Je suis membre d'Arbo-France : c'est une structure encore jeune, pilotée par un collègue et ami, Xavier de Lamballerie. Elle a le mérite d'exister. Son nom dit bien son objet : elle étudie les arbovirus, pas les vecteurs. Pour ma part, je vous propose de créer « Vecteur France » ou « Vecteur Europe », beaucoup plus large. Il y a beaucoup de groupes de travail en France : le groupe de travail Vecteurs de l'ANSES, REACTing, Aviesan. À Montpellier, dans le Sud de la France, nous avons le Vectopole Sud, qui est très structurant : il s'est construit sur le modèle du CNEV, avec l'université, le CIRAD, l'IRD et les opérateurs. Je suis président du conseil scientifique de l'ADEGE : c'est l'agence d'un certain nombre d'opérateurs. Du temps où le CNEV existait, tous ces groupes se rencontraient. Actuellement, j'ai l'impression que chacun vit un peu sa vie. Mais encore une fois, je ne voudrais pas être pessimiste parce que je reviens de l'étranger avec d'autres choses en tête : je n'ai pas fait une analyse précise de tout ce qui existe et de tout ce qui peut être utile.

Je suis désolée, le temps passe et j'aurais eu encore d'autres questions à vous poser. Pour conclure, quel bilan tirez-vous de l'expérience du CNEV ?

Encore une fois, je suis juge et partie : je me suis tellement investi dans le CNEV que l'on pourrait m'accuser de partialité. C'est une expérience extrêmement positive : cela a fait avancer la réflexion car les gens se sont rencontrés, ont comparé leurs pratiques et les ont adaptées. Contrairement à ce qu'on a pu lui reprocher, le CNEV s'est montré réactif, a essayé d'anticiper : le premier rapport sur la résistance aux insecticides n'a pas été commandé par les ministères mais suggéré par le CNEV ; ensuite les ministères ont commandé. Pour moi, c'est un gâchis de l'avoir supprimé. Maintenant, il faut laisser sa chance au groupe de travail Vecteurs qui lui succède, il faut lui laisser le temps de se mettre en place et probablement d'être aussi efficace.

Nous continuerons à être confrontés dans les départements tropicaux à de nouvelles épidémies – et je n'ai pas parlé de la Nouvelle-Calédonie ni de la Polynésie française, qui sont un peu hors champ, mais je suis aussi allé en Nouvelle-Calédonie : il y a la dengue ! En métropole, cela sera de plus en plus fréquent. Il ne faut donc pas faire l'autruche et aller de l'avant.

La réunion s'achève à quinze heures cinq.

Membres présents ou excusés

Commission d'enquête chargée d'évaluer les recherches, la prévention et les politiques publiques à mener contre la propagation des moustiques Aedes et des maladies vectorielles

Réunion du lundi 24 février 2020 à 14 h 05

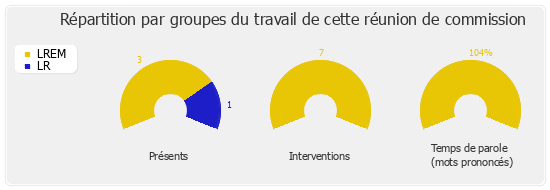

Présents. – Mme Ramlati Ali, Mme Sereine Mauborgne, Mme Bérengère Poletti, Mme Valérie Thomas

Excusés. – Mme Delphine Bagarry, Mme Ericka Bareigts, M. Alain David, M. Max Mathiasin, M. Jean-Philippe Nilor, M. Jean-Hugues Ratenon