Mission d'information sur l'émergence et l'évolution des différentes formes de racisme et les réponses à y apporter

Réunion du mardi 21 juillet 2020 à 17h00

Résumé de la réunion

La réunion

La mission d'information organise une table ronde sur le projet Global race INED – Sciences Po réunissant : M. Patrick Simon, socio-démographe, directeur de recherche à l'Institut national d'études démographiques (INED) et responsable du département Integer (Intégration et discriminations) à l'Institut des migrations ; M. Daniel Sabbagh, politologue, directeur de recherche au Centre de recherches internationales (CERI) de Sciences Po.

La séance est ouverte à 17 heures.

Nous sommes réunis dans le cadre de la mission d'information, créée par la Conférence des présidents le 3 décembre 2019, consacrée à l'émergence et à l'évolution des différentes formes de racisme dans notre pays et aux réponses que nous pouvons y apporter. Même si la question revêt une acuité particulière compte tenu de l'actualité internationale, le législateur s'y intéresse de longue date.

Nous accueillons, dans le cadre de ce premier cycle d'auditions d'universitaires, M. Patrick Simon, responsable du projet Global race, socio-démographe, directeur de recherche à l'Institut national d'études démographiques (INED) et responsable du département Integer (Intégration et discriminations) à l'Institut des migrations et M. Daniel Sabbagh, politologue, directeur de recherche au Centre de recherches internationales (CERI) de Sciences Po, qui participe au projet Global race. Ce projet pluridisciplinaire a commencé fin 2015 et vise à étudier les reconfigurations du racisme et du concept de race depuis 1945 dans le contexte du développement des politiques antidiscriminatoires. Il porte sur l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique latine.

Dans le contexte actuel, nous nous interrogeons beaucoup sur la notion de race. Si ce terme n'est plus utilisable dans la langue politique, le concept ne renvoie pas moins à une réalité sociale – vous l'avez montré dans vos travaux – qu'il importe de nommer pour lutter contre le racisme et les discriminations.

Comme vous le rappeliez, monsieur le président, cette mission a été créée depuis plusieurs mois, même si nous n'avons pu commencer nos travaux qu'à l'issue du confinement. C'est un travail transpartisan, qui réunit vingt-deux députés. Pourriez-vous nous dire en quoi les caractéristiques du projet Global race sont novatrices par rapport à des études précédentes ? Quels enseignements retirez-vous des comparaisons internationales menées dans le cadre de l'étude ? On s'interroge souvent sur les liens entre racisme et antisémitisme ; on se demande parfois si l'antisémitisme est un racisme comme les autres : est-ce le sentiment qui prédomine dans les pays que vous avez étudiés ? De manière générale, quelles évolutions historiques constatez-vous dans le cadre de votre étude ? Quelles différences avez-vous relevées dans les approches des instances internationales ?

Qu'entendez-vous par le « tournant pragmatique » que vous évoquez, monsieur Simon ? La race est-elle le fruit d'une construction sociale ou relève-t-elle d'une catégorie naturelle ? M. François Héran, professeur au Collège de France, nous disait qu'il existait, dès le XVIIe siècle, un racisme envers les provinciaux : on percevait, depuis Paris, des différences physiques entre les populations provinciales. On pouvait y voir la manifestation d'un racisme qui était, en quelque sorte, construit socialement.

Monsieur Sabbagh, pouvez-vous nous expliquer la distinction que vous établissez entre discrimination et ségrégation ?

L'actualité est riche de sujets liés au racisme et à l'antiracisme, et véhicule des mots tels que « blanchité », « racisé », « non-mixité ». Nous serions curieux de vous entendre sur cette nouvelle grammaire du racisme. Qu'est-ce que cela nous dit des nouvelles formes de la lutte contre le racisme ?

Je vais m'employer à clarifier certains concepts. Je ferai deux remarques introductives. Premièrement, le terme « racisme » renvoie à des réalités très différentes : on peut l'employer pour qualifier des images, des discours, des états mentaux individuels, des représentations collectives, des comportements, des résultats de procédures organisationnelles, des politiques publiques, des idéologies, voire des États, dans leur globalité. Une remise en ordre paraît donc nécessaire. Deuxièmement, le terme « racisme » est péjoratif. Il a une fonction non seulement descriptive, mais aussi évaluative : qualifier quelque chose de raciste, c'est aussi le condamner et susciter l'indignation à son propos.

Je présenterai trois façons de concevoir le racisme, en indiquant leurs avantages et leurs inconvénients. La première option, historiquement, a émergé dans les années 1930 : c'est le racisme comme idéologie, analysé par l'anthropologue Claude Lévi-Strauss et des auteurs plus contemporains, tel que le philosophe américain d'origine ghanéenne Anthony Appiah. On peut en proposer une définition précise : une idéologie se caractérise par un ensemble de croyances, d'affirmations, de propositions sur le monde. Ce que j'appelle racisme, au sens d'une idéologie, est la conjonction de six propositions : premièrement, l'humanité se divise en groupes, dont les membres ont en commun des propriétés essentielles, intrinsèques et innées ; deuxièmement, ces propriétés sont immuables, inchangeables, à l'échelle de l'individu, sur une vie entière ; troisièmement, ces propriétés sont héritables, transmises biologiquement à l'échelle intergénérationnelle, par la reproduction biologique ; quatrièmement, ces propriétés déterminent des aptitudes, des capacités et des comportements ; cinquièmement, ces aptitudes, capacités et comportements permettent d'établir une hiérarchie entre les groupes ; sixièmement, la hiérarchie justifie la domination de groupes par d'autres. J'emploie délibérément le terme vague « domination », parce que ses formes sont variables : elles vont de l'exploitation économique au génocide. Face à cette forme de racisme, la stratégie antiraciste adaptée consiste à diffuser l'information scientifique et à faire connaître le caractère mensonger de propositions scientifiquement infondées. On fait le pari qu'une fois que les gens en seront persuadés, ils modifieront leurs comportements.

La deuxième option, un peu moins restrictive, conçoit le racisme comme une série d'attitudes psychologiques négatives, autrement dit d'états mentaux qui ne s'apparentent pas à des croyances mais qui prennent la forme de réactions affectives ou émotionnelles, telles que la peur, la haine, le mépris, le dégoût, ou encore une sorte d'irrespect. On peut qualifier une attitude de raciste par le fait qu'elle est négative et déclenchée par l'identification de son objet comme appartenant à un groupe racial distinct. Cette définition est un peu plus large que la précédente, tout en restant précise. Elle permet de concevoir un écart entre une attitude psychologique raciste et un comportement discriminatoire : toutes les personnes qui ont des attitudes psychologiques racistes ne vont pas nécessairement faire de discriminations raciales, et ce, pour une série de raisons. Par exemple, un individu qui a des attitudes racistes, qui en est conscient et les désapprouve, peut lutter avec succès pour les empêcher de se manifester dans son comportement. Cela n'a rien de spéculatif : cela nous arrive vraisemblablement tous les jours. Il est aussi possible qu'une personne ayant des attitudes racistes et adhérant à une idéologie raciste soit dissuadée de la traduire dans son comportement par la crainte de s'exposer à des sanctions juridiques, politiques ou touchant à sa réputation… Certaines personnes sont racistes, au sens de cette deuxième définition, sans discriminer, tandis que d'autres font de la discrimination raciale sans être forcément racistes – que l'on se réfère à l'idéologie ou à l'attitude. En tout état de cause, ces deux définitions du racisme me paraissent assez claires, précises et utiles.

Si on adhère à l'idée du racisme comme attitude émotionnelle, affective, négative, quelle serait la stratégie antiraciste appropriée ? Dans The Nature of Prejudice – La Nature des préjugés, dans la traduction française –, publié en 1954, le psychologue social américain Gordon Allport a formulé l'hypothèse selon laquelle la multiplication des contacts et des interactions entre membres de groupes raciaux distincts devrait, en général, dans la plupart des cas, aboutir à une réduction des préjugés racistes et des attitudes psychologiques négatives si certaines conditions sont réunies : les protagonistes doivent être placés sur un pied d'égalité, poursuivre un objectif commun et être obligés de coopérer pour l'atteindre.

De nombreuses études de psychologie sociale empirique ont, pour l'essentiel, validé cette hypothèse. Dans la très grande majorité des cas, on a pu mesurer une réduction des attitudes racistes émotionnelles affectives. Elle est durable et elle s'étend au-delà des protagonistes en interaction : la diminution des préjugés envers une personne d'un autre groupe concerne tous les membres de ce groupe, y compris ceux que la personne en question n'a jamais rencontrés et ne rencontrera jamais. Dans certains cas, la réduction des préjugés peut s'étendre à d'autres minorités raciales, avec lesquelles la personne n'a pas interagi.

Ces études empiriques incitent à un optimisme prudent, que je nuancerai en observant que la diminution des préjugés est plus forte que la réduction des stéréotypes – c'est-à-dire de la croyance selon laquelle les membres d'un groupe ont telle ou telle caractéristique. En effet, les interactions ne permettent pas toujours aux membres du groupe « dominant » de constater l'invalidité des stéréotypes. Il est aussi possible que des interactions valident des stéréotypes préexistants, lorsqu'elles sont mal conçues ou que des problèmes se posent.

L'avantage comparatif de ces deux conceptions assez restrictives du racisme est qu'elles préservent la possibilité d'un écart entre racisme et discriminations, qui peut exister dans les deux sens : des personnes peuvent discriminer racialement pour des raisons qui ne tiennent pas à une idéologie ou à une attitude raciste. Par exemple, des études convergentes, fiables, montrent que, dans un certain nombre de grandes villes américaines – Washington, Chicago, New York –, les chauffeurs de taxi se livrent à une discrimination massive envers les clients noirs, notamment jeunes et de sexe masculin. Comment expliquer un phénomène social si répandu ? La première hypothèse, selon laquelle les chauffeurs seraient racistes, par idéologie ou par l'attitude, est assez peu plausible. En effet, l'identité raciale du chauffeur n'a pratiquement aucun impact sur son comportement : les chauffeurs noirs ou hispaniques commettent presque autant de discriminations contre les jeunes hommes noirs que ceux appartenant au groupe racial « dominant ». Il faut donc privilégier une autre hypothèse : ce type de discriminations raciales, dont les effets sont profondément néfastes sur la vie des victimes – il est très humiliant de héler à de multiples reprises un taxi sans jamais parvenir à ses fins –présente un caractère partiellement rationnel. En effet, dans ces espaces urbains, il existe une corrélation statistique significative entre le fait d'être noir et de commettre certaines infractions pénales, telles que l'agression d'un chauffeur de taxi. Les chauffeurs ont donc un intérêt légitime à s'en prémunir. Autrement dit, cette discrimination raciale extrêmement nocive, qui est illégale et doit le rester, est instrumentalement et rationnellement compréhensible, sans qu'il soit besoin d'accuser les chauffeurs d'être racistes.

La troisième façon de concevoir le racisme est de l'appréhender comme un système de production et de reproduction d'inégalités, empiriquement constatables, entre membres de groupes qu'on définit conventionnellement comme raciaux. Cette tendance a le vent en poupe. Patrick Simon et moi-même ne sommes pas d'accord sur ce point. Cette vision systémique, institutionnelle du racisme, qui est de plus en plus débattue, m'inspire plusieurs réserves. Premièrement, d'un point de vue intellectuel, si on qualifie de « raciste » toute pratique, norme ou procédure qui contribue ex post à reproduire des inégalités entre groupes raciaux, on aboutit à un concept attrape-tout, à une catégorie englobante qui rendra plus difficile l'établissement de distinctions affinées entre mécanismes de production des inégalités. Or, il existe plusieurs rouages de production des inégalités : les discriminations – directes ou indirectes, intentionnelles ou non, racistes ou non –, la ségrégation, qui peut prendre, elle aussi, plusieurs formes, ou encore la violence physique. Pour permettre l'élaboration des politiques publiques, mieux vaut avoir la vision la plus précise possible des mécanismes de production des inégalités raciales que de tout englober sous l'appellation générique de « racisme systémique ».

Deuxièmement, d'un point de vue politique, il faut être prudent. La cause antiraciste a besoin d'une coalition majoritaire comprenant le plus grand nombre possible de membres des groupes « dominants ». Son succès dépend de la capacité à inclure des gens qui n'étaient pas convaincus à l'origine. Or, cela risque d'être difficile si on recourt à la notion de « racisme », dont les connotations péjoratives, accusatoires et infamantes sont très fortes dans notre pays. Pour des raisons de tactique et de rhétorique politiques, un usage parcimonieux de la notion de « racisme systémique » me semble opportun. Son emploi peut être utile dans une première phase, pour mettre en lumière un problème public et faire comprendre aux gens que ce qui pouvait leur apparaître comme une succession d'incidents isolés est d'une autre nature. Cela me semble, en ce cas, parfaitement légitime. Mais une fois que le problème est identifié, qu'il n'y a plus de réel débat sur l'existence et l'ampleur de discriminations raciales, il faut sans doute employer un vocabulaire plus précis. Si on élargit à ce point la catégorie de racisme, si tout est raciste, plus rien ne l'est, finalement. Le sentiment qui risque de s'imposer est une forme de découragement, ce qui est le contraire de ce que la coalition antiraciste doit susciter.

Je souhaiterais appliquer la distinction entre les trois conceptions du racisme à un objet politique sulfureux : l'existence d'un prétendu « racisme anti-Blancs ». Si on privilégie l'hypothèse du racisme comme idéologie ou comme attitude émotionnelle négative, l'existence d'un racisme anti-Blancs n'a rien de surprenant ni de paradoxal. Il serait même proprement miraculeux qu'il n'en existe pas, compte tenu de la puissance et de la virulence, au cours de l'histoire, dans pratiquement tous les pays du monde, d'un racisme blanc qui a laissé des traces destructrices. De fait, on peut repérer des formes de racisme anti-Blancs, sous l'angle de l'idéologie ou de l'attitude. Aux États-Unis, dans les années 1960, un mouvement afro-américain, The Nation of Islam, dirigé par le prédicateur Elijah Muhammad, décrit explicitement tous les hommes blancs comme étant de nature diabolique. Ce n'est pas un abus de langage que de caractériser cette idéologie comme la manifestation d'un racisme anti-Blancs. Plus près de nous, en 2018, un rappeur répondant au pseudonyme de Nick Conrad a été condamné pour incitation à la haine raciale en raison d'un clip intitulé « Pendez les Blancs ». Lors de son procès, il a précisé que ses propos n'avaient pas dépassé sa pensée et qu'il les assumait intégralement. Là encore, le fait de qualifier son comportement de « racisme anti-Blancs » ne me paraît pas abusif. Toutefois, si on a une conception du racisme exclusivement systémique, qui conduit à le définir comme un système de production et de reproduction du « privilège blanc », le racisme anti-Blancs devient, par définition, un oxymore, une expression sans application possible.

Vous l'aurez compris, j'estime qu'il n'y a pas de bonnes raisons d'avoir une conception du racisme exclusivement systémique. Nous avons besoin d'une vision pluraliste, qui implique l'usage des trois conceptions du racisme. Il faut privilégier celle qui apparaît la plus pertinente en fonction de considérations locales et contextuelles. Ce doit être l'objet d'un jugement politique.

En menant le projet Global race, nous nous assignons trois objectifs. Le premier est d'établir un état des lieux théorique et conceptuel des transformations des notions de race et des formes de racisme. Il s'agit de voir comment la littérature sur le racisme et ses manifestations ont évolué. Je compléterai la présentation analytique de Daniel Sabbagh en rappelant que plusieurs formes d'expression du racisme se sont succédé au cours du temps – ce qui rejoint l'objet de votre mission, laquelle s'attache notamment à analyser « l'évolution des différentes formes de racisme ». On soupçonne que des formes d'expression contemporaine du racisme diffèrent de celles qui existaient dans les années 1930 ou 1950, ce qui rend plus difficile l'identification et la définition du concept. Pour y parvenir, nous travaillons à partir des productions de la littérature scientifique, de textes légaux et de débats sur les formes de racisme.

Notre deuxième objectif consiste à étudier les transformations des stratégies antiracistes des organisations internationales qui se consacrent à la lutte contre le racisme, en particulier du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD) de l'ONU, fondé en 1967. L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) avait pour stratégie, à l'origine, de combattre les représentations de la race comme catégories substantielles, afin de discréditer le prétendu fondement scientifique de la race et du racisme. Le CERD, à l'instar du Conseil de l'Europe et d'autres agences internationales de défense des droits humains, considère qu'il faut redéfinir cet objectif ou, en tout cas, qu'on peut développer une autre stratégie : c'est ce que j'ai qualifié de « tournant pragmatique » : il correspond au fait que mettre en évidence l'inexistence de la race n'empêche pas les manifestations du racisme. La France en est un bon exemple : bien que le préambule de la Constitution de 1946 affirme clairement certains principes, le racisme y est toujours présent ; si cela avait été efficace, vous n'auriez pas créé cette mission. Face à ce problème, on a décidé de documenter, à l'échelle internationale, l'existence du racisme. Les États parties à la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale doivent remettre un rapport quadriennal au CERD sur la mise en œuvre des droits que ce texte consacre. On a souhaité pousser les États membres du CERD à dresser un état des lieux du racisme et, pour ce faire, plutôt que de livrer des témoignages ou des éléments éparpillés, à produire des statistiques fondées sur des catégories de type ethno-racial. Il s'agit de décrire la façon dont les populations confrontées au racisme subissent des inégalités dans chacun des pays.

Lorsque la France – comme d'autres pays, européens ou non – présente un rapport au CERD, cela suscite une réflexion et donne lieu à des observations. La France s'est par exemple vu indiquer que la production de données concernant la situation des demandeurs d'asile ne suffisait pas à décrire l'état du racisme. On lui a demandé de fournir plus d'informations sur l'exposition aux discriminations ethniques et raciales de populations qui ne sont pas immigrées, qui sont membres à part entière de la société française, mais qui sont distinguées par des caractéristiques, réelles ou supposées, liées à la race ou à l'ethnicité. Vous constaterez, à la lecture des conclusions du CERD, que le comité a adressé la même demande à d'autres pays. Nous avons essayé de comprendre à quel moment le comité a développé cette vision pragmatique. Nous ne voulons pas accréditer l'existence de la race, mais, pour s'attaquer au racisme, il faut réunir des informations liées à l'ethnicité et la race, quelle que soit la façon dont on les définit. Nous avons publié récemment une série d'articles qui ont mis en lumière les débats internes au CERD et la continuité dans les stratégies poursuivies, malgré quelques désaccords. Cette institution a exercé une influence sur d'autres organismes de défense des droits humains.

La troisième dimension du projet Global race consiste à examiner les différences concrètes entre États. Nous analysons la situation de dix pays d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud, en étudiant la manière dont les catégorisations ethno-raciales sont appréhendées par les politiques de lutte contre les discriminations. Nous constatons que dans certains pays, dits « race conscious », la race et l'ethnicité sont identifiées de manière très explicite pour intervenir sur les effets du racisme et des discriminations. Dans d'autres pays, dénommés « color blind », tels la France, l'Allemagne, la Suède, l'Espagne et, d'une façon un peu différente, les Pays-Bas, le choix est inverse : on cherche à obtenir l'égalité, à renforcer la lutte contre le racisme par la destruction méthodique de la croyance dans l'existence des races et de l'ethnicité. Ces États s'efforcent de produire la cohésion et l'égalité à partir de l'invisibilité des différences. Ces deux groupes de pays mènent donc des stratégies assez opposées s'agissant de la visibilité de la race – c'est le cas, par exemple, des États-Unis et de la France –, bien qu'ils s'accordent à reconnaître l'illégitimité du racisme.

La question, pour ce qui nous concerne, est de comprendre les débats et les mécanismes en jeu. En revanche, il est beaucoup plus compliqué d'analyser les résultats, de comparer les situations auxquelles sont parvenus les pays, car les différences en termes de structures historiques, de dispositifs et d'inégalités empêchent de dresser un palmarès. À titre d'exemple, un pays comme les États-Unis, qui a connu sur son sol l'esclavage et, durant plusieurs décennies, une ségrégation raciale officielle, n'est pas dans la même situation qu'un État anciennement colonial comme la France, qui a développé des structures comparables dans des contextes historiques et des territoires différents, et qui peut prétendre ne pas avoir à rendre de comptes sur cette politique en métropole – où l'esclavage et l'inégalité, en tout cas les ségrégations raciales officielles, n'ont pas été pratiqués dans les mêmes termes.

Nous avons montré l'existence de fortes variations à l'échelle internationale – puisque des pays cherchent à atteindre des objectifs identiques par des moyens très différents – et mis en lumière la diversité des situations historiques. Toutefois, ce qui est commun à l'ensemble de ces pays, c'est une forme de convergence quant à l'analyse des situations liées au racisme. À une époque, les débats portaient sur l'Afrique du Sud, où l'apartheid avait une existence officielle, et les États-Unis, où la ségrégation raciale était aussi reconnue officiellement jusqu'au milieu des années 1960. Ce type de situations a aujourd'hui disparu. L'ensemble des pays partagent, du moins formellement, les mêmes objectifs et le principe d'égalité, et ont en commun des conditions démographiques comparables, caractérisées par une très grande diversité ethno-raciale. C'est une situation nouvelle. Les États-Unis se caractérisent de longue date par la diversité ethno-raciale, du fait de l'esclavage et d'une immigration d'origine extra-européenne beaucoup plus forte qu'en France, et qui a commencé plus tôt que dans notre pays. La France a connu une immigration importante en provenance de pays européens, mais non de l'ancien empire colonial – hormis pendant les deux guerres mondiales, mais pas assez longtemps pour transformer la structure démographique française. Or, aujourd'hui, les situations des deux pays sont assez comparables – c'est aussi le cas pour la plupart des pays européens. La question des relations interraciales se pose en Europe pour la première fois depuis la période coloniale, où elle était relativement théorique, en tout cas dans les métropoles. Les problèmes convergent donc.

Si l'on excepte quelques groupuscules ou quelques courants intellectuels, le racisme est complètement discrédité depuis la Seconde Guerre mondiale, l'abolition de la ségrégation raciale aux États-Unis, le mouvement des droits civiques et la disparition de l'apartheid en Afrique du Sud. Les États, en tant que tels, ne le prônent pas. La manière dont le racisme s'exprime est plus diffuse, à partir de préjugés qui eux-mêmes ne s'avouent pas comme racistes et ceux qui les cultivent sont dans le déni. Il est donc plus difficile de le combattre.

Je songe par exemple à l'affaire des quotas dans le football français, où Laurent Blanc, entraîneur de l'équipe de France, avait fait des remarques très précises, lors d'une réunion, sur les qualités et les défauts des joueurs noirs africains et des joueurs maghrébins et considéré qu'il était préférable d'avoir des joueurs un peu moins athlétiques et un peu plus blancs dans les équipes de football françaises. Il a été accusé de racisme, ce dont il s'est défendu. Il est donc possible de promouvoir une gestion ethno-raciale des effectifs – peut-être n'est-ce pas du racisme, mais la sélection des joueurs n'en est pas moins, a minima, discriminatoire – tout en se défendant d'être raciste. Le débat sur les nouvelles formes de racisme devient donc compliqué : si ce qui était jusqu'ici considéré comme du racisme n'en est plus, qu'est-ce que le racisme ?

D'où, peut-être, les considérations sur le racisme systémique, qui est un biais pour évoquer les discriminations elles-mêmes systémiques. La porosité entre racisme et discrimination est en effet réelle, ce qui complique la réflexion. Le systémisme permet d'éviter de se poser la question de l'intention et de l'idéologie des personnes. Même en l'absence d'idéologies, de représentations voire d'attitudes racistes, il peut exister des sélections dont les conséquences, pour les personnes concernées, sont des discriminations raciales pouvant être qualifiées de racistes. Les discriminations sont des traitements défavorables fondés sur une caractéristique ethnique ou raciale. Relèvent-elles pour autant du racisme ? Le débat est ouvert. Elles sont en tout cas avantageuses pour les uns et désavantageuses pour les autres.

D'où la question du « privilège blanc », très présente aujourd'hui. Il n'est pas tant question d'affirmer que des personnes utilisent sciemment leurs caractéristiques raciales blanches pour obtenir des positions privilégiées que de reconnaître une réalité : quels que soient les efforts réalisés ou non, ces personnes bénéficieront d'avantages dans le système français de structurations et de hiérarchies. Cela ne suppose pas une adhésion, de la même façon qu'il n'est pas nécessaire d'être misogyne, phallocrate et patriarcal pour bénéficier en tant qu'homme d'un système qui désavantage des femmes dans tous les domaines de la société. Dans les deux cas, les personnes bénéficient de privilèges, indépendamment de leurs intentions réelles ou supposées.

Comment ces formes de racisme conditionnent-elles la vie sociale ? Tel est l'enjeu auquel nous sommes confrontés en Europe, dont la situation est de plus en plus comparable à celle de l'Amérique du Nord et de l'Amérique latine, même si les héritages sont différents. Dans tous les cas, il est difficile de reconnaître que l'affirmation du principe d'égalité autour duquel ces sociétés se sont refondées après la Seconde Guerre mondiale ne suffit pas pour qu'il se réalise, d'où les tensions.

Cela soulève la question des catégories par lesquelles on peut désigner les personnes exposées au racisme et aux discriminations de manière à pouvoir agir efficacement non pas tant contre le racisme « explicite » que contre les conséquences d'un système de sélection, de fonctionnement, d'institutions, de processus de recrutement, d'accès à la santé, à l'emploi et à l'éducation, au logement qui pourraient avoir des effets négatifs sur des personnes en raison des caractéristiques ethno-raciales qui leur sont imputées.

Tel est l'enjeu de l'action contre le racisme et les discriminations aujourd'hui. Cela suppose de débattre de notre aptitude à dévoiler ce qui est relativement invisible puisque non revendiqué par les acteurs des systèmes qui créent des inégalités.

Je vous remercie.Au-delà des constats de plus en plus convergents sur les manifestations du racisme, il faut que nous nous interrogions sur les politiques publiques et j'ai une question sur l'universalisme.

Monsieur Sabbagh, vous avez cité une étude selon laquelle l'égalité et l'existence d'un objectif commun sont deux conditions nécessaires, scientifiquement prouvées, pour que les attitudes racistes diminuent au sein d'une société. N'est-ce pas tout simplement la promesse républicaine ? Comment analysez-vous son affaiblissement en France ?

Si je comprends bien, monsieur Simon, vos travaux tendent à réhabiliter le mot « race », faute de mieux pour nommer quelque chose qui demeure culturellement ancré, et amener la France à passer de la logique « color blind » à une logique de discrimination positive tout en assumant une forme de multiculturalisme. Dans ce cas-là, la promesse d'universalité ne serait-elle pas compromise et, avec elle, la possibilité de se diriger vers la société post-raciale que nous appelons de nos vœux ?

Les politiques publiques diffèrent-elles selon que le pays est « color blind » ou « race conscious » ?

Existe-t-il d'autres leviers d'action, outre la discrimination positive, pour que la diversité de nos représentations collectives évolue ? Nous pouvons à ce propos nous féliciter que cette législature ait permis d'avoir une plus grande diversité au sein de l'hémicycle mais comment faire pour qu'il en soit partout de même ? Quels sont les « angles morts », en France, par rapport à ce qui existe dans d'autres pays ?

Sans doute ne me suis-je pas exprimé de manière suffisamment précise. Les études que j'ai évoquées sont assez « microscopiques » : nous avons en effet examiné les interactions entre un petit nombre de personnes sur une période limitée et nous avons constaté que, dans la grande majorité des cas, lorsque les conditions que j'ai exposées sont réunies, les préjugés diminuent. C'est une perspective « microsociologique » ou « micro-psychologico-sociale » qui n'est pas transposable pour réfléchir à un modèle politique général comme le modèle républicain français, d'autant plus que ces études présupposent que la catégorisation raciale n'est pas problématique, qu'il est possible de distinguer parmi les participants, par exemple, les Blancs et les Noirs, ce qui n'est pas concevable ab initio dans le modèle républicain français.

Ces espaces politiques sont à des années-lumière l'un de l'autre puisque, dans le premier cas, les catégorisations raciales ne sont pas perçues comme problématiques. Des controverses existent, aux États-Unis, mais elles portent sur telle ou telle politique publique utilisant des données raciales de telle ou telle façon et presque jamais sur le principe même de la classification raciale des personnes par les pouvoirs publics. En 1996, un référendum a eu lieu en Californie sur la suppression ou non de la discrimination positive dans le secteur public ; 55 % des électeurs ont répondu en sa faveur. Depuis 1996, la discrimination positive dans le secteur public – universités publiques, emplois publics, marchés publics – a donc disparu en Californie. En 2003, un autre référendum a eu lieu dans le même État sur la suppression ou non des classifications raciales ; 55 % des électeurs ont répondu négativement, certains usages des catégories raciales ne relevant pas de la discrimination positive comme, par exemple, la mesure de l'écart d'espérance de vie entre Blancs et Noirs, celle de la surreprésentation carcérale des Noirs ou l'adaptation des traitements médicaux selon le profit racial des personnes. Les mêmes électeurs, qui ne veulent pas de discrimination positive, souhaitent néanmoins que le classement racial des personnes se perpétue. En France, les deux sont totalement imbriqués : dès que l'on évoque des catégorisations raciales, on songe aux discriminations potentielles, donc, au danger de la catégorisation raciale en soi.

Les politiques publiques sont en effet spécifiques dans les pays « color conscious », comme la discrimination positive par exemple, formule qui recouvre d'ailleurs des politiques assez différentes parmi lesquelles il est possible de choisir, dans une certaine mesure. Trois formes doivent être distinguées.

Tout d'abord, l' « action positive », que les Américains appellent l' outreach : le facteur racial est pris en compte mais uniquement au début d'un processus de recrutement et non à l'étape finale de la sélection des candidats. Par exemple, un employeur décide de diffuser une offre d'emploi dans un journal hispanophone lu par des Hispaniques. Il fait un effort spécial, coûteux, racialement ciblé, afin que les candidats hispaniques soient plus nombreux. Ensuite, il ne leur accorde aucune préférence. L'action positive suppose une catégorisation raciale, l'employeur jugeant en l'occurrence que, au départ, les candidats hispaniques ne sont pas assez nombreux. À la différence de la discrimination positive, qui est la deuxième formule, le facteur racial n'est pas pris en compte dans toutes les étapes du processus, notamment lors de la sélection finale. Avec la discrimination positive, à qualification égale ou parfois même légèrement inégale, un candidat appartenant au groupe ciblé sera recruté. Enfin, la troisième formule est la « discrimination positive indirecte ». Sur le papier, le critère est « color blind », neutre, mais il a été choisi en raison de sa corrélation avec un critère racial officieux. Il s'agit d'anticiper une conséquence positive du critère neutre sur les membres d'un groupe racial. Cette problématique nous est familière : d'aucuns ont en effet suggéré que la discrimination positive indirecte correspond en fait au modèle français d' « action positive ». Le critère territorial peut servir d'indicateur de substitution en faveur de groupes qui, aux États-Unis, seraient considérés comme raciaux. Je ne dis pas que c'est systématiquement le cas, d'autant plus qu'il n'y a pas de consensus à ce propos, mais le seul type de discrimination positive qu'il soit possible d'appliquer en France, à droit constant, est celui-ci.

Il est aussi possible de promouvoir un système de monitoring, d'auto-évaluation permanente des conséquences de certaines pratiques des entreprises, des ministères, etc., sans pour autant verser dans la discrimination positive ni, a fortiori, un système de quotas. Depuis le début des années 1990, au Royaume-Uni, le recensement comporte un système de catégorisation ethno-raciale. Il existe un monitoring, généralisé dans le secteur public et assez généralisé dans le secteur privé. Les entreprises sont contraintes ou incitées très fortement à mesurer les conséquences de leurs pratiques sur la composition raciale de leurs effectifs sans pour autant devoir faire de la discrimination positive. Elles sont incitées à évaluer l'effet racial de leurs pratiques afin, éventuellement, de les rectifier si elles ne sont pas indispensables, mais l'État ne les oblige pas à respecter des quotas. Cet équilibre, qui peut sembler précaire et peu rationnel, a été préservé. Une politique de quotas raciaux dans tous les secteurs n'est donc pas inéluctable suite à l'évaluation des conséquences raciales des pratiques de recrutement. Il n'y a pas de lien nécessaire entre la première et la dernière étape.

L'universalisme républicain n'est pas contradictoire avec la reconnaissance de la dimension multiculturelle de la société mais, tel qu'il a été pensé, il s'est heurté à des contradictions internes, comme l'illustrent les inégalités ethno-raciales. La reconnaissance de la diversité des groupes composant la société française ne contredit pas non plus la cohésion collective. La plupart des sociétés multiculturelles dans le monde essaient d'aller en ce sens à partir de paramètres de diversité interne très forts, parfois même de contentieux ou de traumatismes collectifs. La France doit s'acheminer vers la société post-raciale après des centaines d'années de catégorisations raciales à des fins d'exploitation et d'oppression et doit achever vraiment la décolonisation, qui reste en cours dans les legs historiques de l'expansion européenne et française en particulier. Les descendants des personnes qui ont vécu cette période portent toujours cette histoire en eux.

Les pouvoirs publics doivent réfléchir très sérieusement à des solutions visant à réconcilier la société française d'aujourd'hui. Il ne s'agit ni de revenir à la période précédant les migrations depuis les anciennes colonies, ni de nier la diversité. On ne va pas rejouer ce qui s'est passé avec les Belges, les Allemands et les Italiens ; l'histoire n'est pas la même, non plus que les représentations. Les recettes du passé sont intéressantes mais elles ne peuvent répondre à la situation présente.

Plus encore : il me semble que le modèle républicain d'assimilation n'a jamais fonctionné. Si tel avait été le cas, nous n'aurions pas connu la xénophobie des années 1930, qui s'est achevée en cataclysme, il est vrai dans le contexte particulier de l'Occupation et du régime de Vichy. Les tensions auraient été résolues avec les populations immigrées vivant sur le territoire français depuis des décennies sans qu'elles aient été ni stigmatisées ni accusées d'être responsables des problèmes sociaux.

En temps de paix, nous n'avons pas d'exemple historique d'un fonctionnement effectif du modèle d'assimilation à la française, hors la refondation républicaine, spectaculaire, de 1944. Ce modèle devrait fonctionner mais il subit des crises répétées. La « table rase » qui a été possible en 1944 n'est évidemment pas reproductible et nous devons trouver des solutions un peu plus pacifiques. Nous devons nous interroger sur notre capacité à créer de la cohésion dans la diversité de la société française d'aujourd'hui. L'universalisme doit devenir concret, vivant, avec les données actuelles.

Les différences sont importantes entre les politiques « race conscious » et « color blind ». Notre situation est largement comparable à celle de la Suède, qui a refusé de reprendre le mot « race » contenu dans les directives européennes de 2000 à propos des discriminations, lui préférant celui d' « ethnique ». De la même manière, le modèle social suédois est censé respecter les droits humains et ne pas générer de racisme – nous considérons aussi en France que des dérives individuelles existent, certes, mais que les institutions et le principe même de la République s'opposent à toute forme de racisme.

Le problème, dès lors, c'est que nous avons beaucoup de mal à comprendre que les institutions peuvent elles-mêmes engendrer des discriminations. Des associations d'Afro-Suédois considèrent que le modèle ne fonctionne plus depuis que l'immigration n'est plus constituée par les seuls Finlandais et Norvégiens. Les minorités constatent de nombreux comportements racistes, un racisme diffus au sein de la société suédoise, qui n'est pas traité en tant que tel car considéré comme relevant de dérives individuelles. Ce débat existe aussi en Allemagne et en France.

Des questions se posent donc en Europe quant aux stratégies d'action mais, surtout, aux conceptions du racisme, qui n'est pas seulement issu « du bas » mais aussi « du haut », ce qui requiert des interventions un peu plus larges pour changer la donne.

L'adaptation de nos politiques publiques de lutte contre les discriminations suppose-t-elle la création de nouveaux indicateurs statistiques ciblés ?

Avez-vous des exemples de racisme induit par notre système législatif ou nos administrations ?

Nous avons choisi de ne pas réaliser de statistiques ethniques. Comment répondre aux problèmes qui se posent sans risquer des dérives ? J'ai rencontré le préfet de police de Paris et les préfets de la région parisienne. Certains d'entre eux ont pris des mesures pour lutter contre le racisme anti-asiatique et d'autres m'ont assuré qu'il n'y avait aucun problème car aucune statistique ne montre que ces populations sont spécifiquement victimes d'agressions ou de vols. Précisément ! Faute de statistiques, comme en juger ?

Nous sommes conscients de la contradiction qui existe entre les propos de la majorité des Français, selon laquelle la notion de race n'est pas pertinente, et l'existence du racisme. Un langage politiquement correct, finalement, ne nous empêche-t-il pas d'avancer ? La « diversité » est connotée très positivement mais n'obère-t-elle pas le désir des personnes d'être reconnues comme membres d'une totalité et d'être perçues comme semblables plutôt que différentes ?

J'aimerais que vous apportiez une précision. De quelle manière les institutions républicaines, au-delà de la question du comportement de certains de leurs membres, peuvent-elles produire du racisme, et que faire en réponse ?

J'ai organisé un séminaire sur la gauche et l'immigration. On voit qu'il peut exister des idéaux et des politiques plus pragmatiques, mais aussi que le racisme se manifeste davantage dans certains contextes. Que pensez-vous de la période actuelle ?

Je vais vous donner deux exemples de racisme institutionnel.Il y a notamment celui de la police, qui fait l'objet d'un vif débat aujourd'hui. Des policiers sont probablement racistes à titre personnel, mais ce n'est sans doute pas le plus important : c'est plutôt, dans la conception même du maintien de l'ordre, dans les objectifs donnés, le fait de cibler particulièrement un certain type de quartiers et un certain type de population dans ces quartiers, ce qui a des effets spécifiques sur des groupes de personnes, en fonction de leur origine. L'institution policière peut justifier cette focalisation par la volonté de traiter des formes de délinquance ou des infractions au droit au séjour rarement commises par des personnes allemandes ou italiennes, puisqu'il s'agit de citoyens européens, et davantage par des personnes originaires d'Afrique subsaharienne, du Maghreb ou du Moyen-Orient. Cela pousse à aller chercher des personnes qui, visuellement, ont l'air de venir de ces régions, et cela se traduit par une systématisation des contrôles sur un certain type de personnes.

La corrélation est peut-être vraie en ce qui concerne les infractions au droit au séjour, mais on peut discuter du fait que, dans les Eurostar, on demande systématiquement leurs papiers aux deux personnes noires à bord et à personne d'autre. L'effet est redoutable.

On pourrait imaginer des méthodes un peu plus sophistiquées – par exemple, demander leurs papiers aux deux personnes noires et à treize autres prises au hasard. Cela demanderait plus de temps, mais on pourrait ainsi respecter l'idée qu'il faut un traitement égalitaire des passagers d'un train.

Si l'objectif est de maximiser la probabilité de trouver quelqu'un qui est en infraction, il peut y avoir une justification des pratiques actuelles, mais au regard des principes d'égalité et de dignité des personnes, ce n'est pas bien. Il faut mettre en relation ces objectifs, qui sont légitimes. Il n'y a pas de raison de faire toujours primer le premier d'entre eux.

Je ne suis pas sûr, par ailleurs, que les contrôles des jeunes hommes d'origine maghrébine et africaine dans les quartiers populaires soient aussi légitimes, y compris du point de vue des objectifs poursuivis par l'institution policière.

C'est vraiment un sujet auquel il faut réfléchir. Ce mode d'intervention des forces de l'ordre conduit nécessairement à des contrôles « au faciès », ce qui est problématique. On peut considérer qu'il s'agit d'une forme de racisme institutionnel, non pas en raison d'une idéologie raciste mais parce que les pratiques ciblent indéniablement, d'une manière systématique, des personnes en fonction de leurs origines ethniques ou raciales, ce qui produit des effets très forts, d'autant que la manière d'intervenir est rarement très bienveillante.

Un autre exemple de racisme institutionnel est la pratique des opérateurs du logement social en matière de « mixité sociale », qui est une forme d'euphémisation de la mixité ethno-raciale. On gère ethniquement les demandeurs de logement : on les répartit d'une façon plus ou moins subtile. Dans les faits, on envoie les gens dans certains quartiers et dans certains parcs d'habitat social pour lesquels on considère qu'il est déjà trop tard – on met donc tout le monde là – et on évite ailleurs une concentration ou une visibilité de locataires d'origine maghrébine ou africaine qui pourrait modifier la perception de la qualité de l'habitat, de l'environnement, et faire partir des gens venant des classes moyennes. Cette politique est complètement assumée et parfois même justifiée par des articles de loi – même s'ils ne disent jamais qu'il faut gérer l'attribution des logements en fonction de l'origine des demandeurs, ils laissent cette possibilité ouverte, derrière des objectifs de mixité sociale. Je suis désolé de le dire, mais on peut parler de racisme institutionnel. Ce sont en tout cas, d'une manière indéniable, des discriminations institutionnelles.

On peut aussi s'interroger sur l'éducation nationale dans certains cas, comme l'orientation par filières. Le critère de l'origine des élèves est-il complètement absent dans les décisions d'orientation vers les lycées professionnels ?

C'est l'institution qui produit les résultats dont nous sommes en train de parler et non des personnes, individuellement, car l'institution ne s'est jamais interrogée, s'agissant de son mode de fonctionnement, sur les effets potentiels de la question de l'origine.

C'est toute la question de la définition, stricte ou non, du racisme et des discriminations, qui a été évoquée par Daniel Sabbagh. Du point de vue des personnes concernées, l'impression de ne pas avoir accès dans les mêmes termes que les autres à des filières d'enseignement, par exemple, est vécue comme du racisme. Est-ce le cas d'un point de vue idéologique ? Non, mais il y a une prise en compte de la question de l'origine dans la manière dont les sélections et les orientations ont lieu, à des degrés divers – et même si cela reste à démontrer d'une manière plus systématique.

Il serait intéressant d'avoir des statistiques permettant de mettre en lumière certains phénomènes, parmi lesquels les violences subies par les personnes d'origine asiatique. Tout le monde évoque, à propos des contrôles « au faciès », l'étude réalisée par Fabien Jobard et René Lévy dans le cadre de l' Open Society Justice Initiative. Les gens qui passaient dans les couloirs de la gare du Nord et ceux qui étaient arrêtés par la police ont été comptés, pour montrer l'existence d'écarts en fonction de la couleur de la peau. C'est parlant. Quand on discute avec les forces de police, elles disent qu'elles ne font rien de tel. Si on ne réalise pas ce genre d'exercice, on ne peut pas démontrer à des policiers qu'ils ont un biais de sélection lorsqu'ils contrôlent les gens.

C'est valable aussi pour des employeurs, des responsables des ressources humaines : jamais ils ne vous diront qu'ils ont choisi des CV en fonction de l'origine. Si vous n'avez pas des statistiques montrant qu'ils ont choisi les CV, à profils équivalents, en fonction du nom, du prénom et de l'origine supposée des candidats, vous ne pouvez pas discuter : vos interlocuteurs vont vous dire qu'il est insupportable de les accuser de racisme. On ne peut discuter de ces sujets que sur la base d'éléments factuels : en cas de biais systématique, on peut demander ce qui se passe.

En ce qui concerne l'attribution des logements sociaux, on ne peut pas discuter avec les opérateurs de HLM sans s'appuyer sur les résultats : sinon, ces acteurs vont vous demander comment vous pouvez imaginer qu'ils décident « au faciès », ils vont vous dire que cela n'existe pas, qu'ils font ce qu'ils peuvent – et ils le pensent peut-être vraiment. Si vous avez un bilan précis, montrant que des familles de même taille et disposant des mêmes revenus n'ont pas été logées au même endroit, vous pouvez demander pourquoi, et alors on peut discuter, essayer de réfléchir, dénoncer peut-être, mais avant d'en arriver là on peut mettre en place des mécanismes de réflexion, des retours d'expérience sur les modes de fonctionnement des institutions dans lesquels la question raciale est partie prenante.

Or c'est la dernière question qu'on prend en compte aujourd'hui en France : on ne veut pas la poser. On a fait beaucoup de progrès en ce qui concerne l'égalité femmes-hommes, on prend en considération le genre dans beaucoup de processus, et on voit la différence que cela produit – on ne peut pas dire qu'on est arrivé à l'égalité, mais il est possible d'en parler. On n'est pas ridicule quand, dans une commission de sélection, on demande comment il se fait que l'on auditionne seulement 20 % de femmes, à la fin, alors qu'il y avait 55 % de candidates. En revanche, la question de savoir combien il y a de Noirs et d'Arabes candidats et quel est le résultat final n'est même pas dicible : si vous vous interrogez sur ce point dans une commission, tout le monde va vous regarder comme si vous étiez le « raciste de service ».

C'est aux mécanismes de désavantage potentiels qu'il faut s'intéresser – il faut au moins se poser la question de leur existence. Or c'est ce qui est bloqué en France aujourd'hui.

Je ne vais pas revenir sur le racisme institutionnel en tant que tel. S'agissant des contrôles « au faciès », il me semble qu'on amalgame très souvent deux problèmes différents. Il y a non seulement la surreprésentation des personnes racisées parmi celles qui sont contrôlées, ce qui peut plus ou moins s'expliquer rationnellement par des objectifs légitimes des policiers, mais aussi le tutoiement systématique, les humiliations, les insultes, les contrôles répétés de gens personnellement connus par les policiers, dans un simple but de harcèlement – il n'y a pas d'autre terme approprié –, ce qui ne peut être justifié par aucun objectif légitime. Le sentiment d'indignation provient en partie de ces comportements, qui doivent être distingués du contrôle proprement dit. Il n'est pas complètement inenvisageable de prendre en compte un fait objectif, qui est la surreprésentation des membres de certains groupes parmi les auteurs de certaines infractions, mais cela n'implique pas de les traiter systématiquement d'une manière humiliante, gratuitement offensante. C'est ce qui produit l'indignation – au moins autant que le fait de voir qu'on a été contrôlé, et pas la personne blanche d'à côté. Il y a différentes modalités de contrôle, et elles ne se valent pas toutes. Les contrôles « au faciès » sont un phénomène composite.

Je vais faire une réponse très claire, et convergente avec celle de Patrick Simon, en ce qui concerne les indicateurs. Il en faut, pour des raisons qui ne tiennent pas à une position politique spécifique, mais aux engagements juridiques de la France. À partir du moment où la discrimination, qui est légalement réprimée, comprend ce qu'on appelle la « discrimination indirecte », c'est-à-dire des pratiques qui ne consistent pas en des traitements différenciés mais qui ont un impact différencié sur les membres de groupes définis à raison d'un critère interdit, comme la race, il faut avoir des données ventilées par catégories raciales. Or nous n'en avons pas. Je tiens à souligner que ce n'est pas un problème spécifiquement français. Au sein de l'Union européenne, seul le Royaume-Uni produit ces données. Il ne faut pas s'auto-flageller plus que de raison : il s'agit d'un problème ouest-européen, exception faite du Royaume-Uni. Il n'en est pas moins considérable : il n'y a pas vraiment de lutte effective contre les discriminations raciales indirectes en l'absence d'un système de monitoring. Celui-ci ne peut pas exister sans catégorisation raciale. Si on veut donner une certaine consistance à la lutte contre les discriminations raciales, y compris indirectes, on doit construire des indicateurs.

Cela ne signifie pas qu'il faudrait transposer le référentiel ethno-racial anglo-saxon en remplaçant simplement « hispanique » par « arabe ». Un certain nombre d'intellectuels publics, modérés et bienveillants, dont la personne assise à ma droite, ont proposé il y a un certain temps, avec Patrick Weil, d'adopter une sorte de compromis républicain qui consisterait à adopter un référentiel reposant sur des catégories différentes des notions raciales à l'américaine : les catégories retenues auraient été fondées sur l'origine nationale, le lieu de naissance et la citoyenneté de naissance des parents. Il est vrai que cela fonctionnerait de moins en moins bien au fil du temps, puisqu'on en est à la deuxième ou à la troisième génération : cela impliquerait de chercher des informations que les petits-enfants n'ont pas nécessairement. Ce serait forcément du bricolage, mais cela aurait la vertu d'instituer une logique de monitoring, d'auto-surveillance, par tous les opérateurs, de l'effet de leurs pratiques. C'est fondamental : sans cette logique, il n'y a pas de lutte effective contre les discriminations indirectes. Si c'est le référentiel états-unien qui bloque, du fait de la brutalité de ses catégories – noir, hispanique ou asiatique – on peut créer un autre référentiel. On peut découpler la logique du monitoring de tel ou tel appareil catégoriel. Rien n'interdit aux Français d'inventer le leur, sur la base de données d'état civil que l'on a le droit de collecter à droit constant.

Si on voulait en faire davantage, en autorisant les pouvoirs publics à prendre en compte directement des catégories raciales, ce qui n'est pas, personnellement, ce que je préconise, ce serait une décision politique par excellence. Aucun comité ad hoc, de sages ou d'experts, n'a qualité pour introduire une réforme de cette nature. Il faudrait qu'elle soit validée au niveau politique. Cela serait d'autant plus nécessaire qu'une décision de ce type est en pratique quasiment irréversible. Il existe très peu d'exemples de pays qui auraient institué une classification raciale des personnes et qui l'auraient ensuite abrogée, au motif qu'elle aurait atteint ses objectifs. Cela n'existe quasiment pas, pour des raisons sociologiquement compréhensibles : une fois que le système de catégories existe, des intérêts s'agrègent autour d'elles, et les raisons pour lesquelles on maintient le dispositif ne sont pas les mêmes que celles pour lesquelles on l'a créé. Il est politiquement très difficile de revenir sur une rupture de cette nature. D'où la nécessité qu'il y ait un débat politique si on s'oriente dans cette direction.

Je souscris plutôt, à titre personnel, à ce que vous avez dit à propos de la diversité. Elle sert à noyer le poisson, à parler de race sans que les gens poussent instantanément les hauts cris, mais la plupart comprennent de quoi il s'agit.

Cela dit, il faut raisonner par secteurs. Les connotations raciales du mot « diversité » ne sont pas identiques partout. Quand on évoque la diversité dans le domaine de la représentation politique, vous le savez mieux que moi, on parle de minorités visibles, car il existe un autre mot au sujet des femmes, qui est la parité. Diversité signifie donc non-blanc, d'une manière relativement transparente. Dans le milieu des grandes entreprises, c'est très différent. Elles utilisent essentiellement le label « diversité » pour mener des politiques d'inclusion des seniors, des femmes et des personnes handicapées, les musulmans et les minorités raciales étant vraiment les parents pauvres. C'est possible car la législation et même les incitations qui leur étaient adressées laissent toute latitude pour définir la diversité exactement comme on veut.

« Diversité » est un euphémisme, visant à éviter une polarisation, une montée aux extrêmes. On parvient peut-être un peu à le faire, mais c'est au détriment de la clarté, et il me semble que les gens ne sont pas dupes : on sait bien ce que veut dire la diversité. Je ne suis pas persuadé que le gain politique, lorsqu'on utilise ce terme qui fâche moins, vaille la perte de clarté du débat public.

Il est très important qu'il y ait des décisions politiques. Tout est bloqué en leur absence, depuis une vingtaine d'années, en ce qui concerne la lutte contre les discriminations. Il y a un sujet que le pouvoir politique doit traiter, même si ce n'est pas évident : s'il existe un certain consensus autour de l'idée qu'il est très important de sanctionner les personnes racistes, la politique de lutte contre les discriminations, contre le racisme dans ses manifestations plus concrètes, ordinaires ou quotidiennes, en particulier l'accès à certaines positions, à des privilèges et à des ressources, est plus problématique : ce que les uns n'ont pas, les autres l'ont. Il est beaucoup moins consensuel de mener des politiques qui redistribuent les cartes en donnant des points d'avancement à des personnes jusque-là désavantagées. Tout le monde comprend bien que cela peut se traduire par des difficultés pour ceux qui bénéficiaient d'avantages, même s'ils n'avaient pas souhaité les avoir.

On l'a vu, dans le domaine politique, avec la parité. S'il y a plus de femmes candidates à des postes auparavant occupés par des hommes, cela signifie des hommes en moins, et ces derniers ont réagi d'une façon plus ou moins bienveillante. Il n'y a pas que des gagnants : des gens auront moins si on donne plus à ceux qui avaient des désavantages jusque-là. Ces politiques nécessitent donc de faire preuve d'une grande subtilité. Lors des débats autour de la « France périphérique », il y a eu toute une rhétorique visant à dire qu'on en fait trop pour les minorités et pas assez pour les fractions paupérisées de la population française. On a essayé de jouer les uns contre les autres.

Dans le contexte actuel, une politique qui afficherait d'une façon très forte la volonté de lutter contre les discriminations dont sont victimes des minorités ethno-raciales recevrait probablement une forme de blâme de la part d'une partie de l'opinion et des forces politiques. Mon but n'est pas de dire qu'il ne faut pas agir en ce sens mais qu'il y a tout un travail à mener sur la façon de présenter politiquement un renforcement – qui est nécessaire – de la lutte contre les discriminations, d'en faire un projet de société collectif. Plus le temps passe, plus c'est compliqué. Il serait vraiment temps de prendre la mesure de cette question.

S'agissant des pays qui ont adopté des statistiques ethniques, avez-vous des exemples de travers, de vrais problèmes, qui auraient été induits par de tels dispositifs ?

Il y a des cas où des systèmes de classification statistique existaient bien avant que des politiques de lutte contre les discriminations soient mises en place, comme aux États-Unis d'Amérique. Les personnes y sont classées racialement, dans le cadre du recensement, depuis 1790. À cette époque, il n'était évidemment pas question de conduire des politiques publiques visant à lutter contre les discriminations raciales – bien au contraire. Dans certains cas, le système de classification a d'abord été utilisé à des fins de discrimination, puis il a été mis au service d'un objectif égalitaire.

Le Royaume-Uni constitue un autre cas de figure. Il n'y avait pas, dans ce pays, de système de classification raciale des personnes par les pouvoirs publics, en tout cas en métropole, avant 1991. Un tel système a alors été créé, après une première tentative infructueuse, dans l'objectif spécifique de permettre l'application d'une législation antidiscriminatoire.

La classification raciale a eu des effets extrêmement complexes tout au long de l'histoire américaine. Le Royaume-Uni, qui se trouvait dans une situation très proche de celle de la France avant 1991, a-t-il connu une guerre civile, une dérive ou une polarisation extraordinairement forte de la société en conséquence de l'adoption d'un système de classification raciale ? Il ne me semble pas que ce soit le cas. Des signes problématiques étaient apparus auparavant : les émeutes interethniques datent plutôt du milieu des années 1980, avant l'institution du dispositif de monitoring. Il ne me semble pas qu'on puisse établir d'une manière claire un lien entre l'instauration du système de classification raciale, ou ethnique, dans le cadre du recensement mené au Royaume-Uni, et des problèmes ultérieurs.

J'aurais du mal à trouver un exemple de pays où la mise en place d'un dispositif de classification ethno-raciale, par les pouvoirs publics, aurait conduit à un effet négatif très clairement identifié. Je ne vois pas d'évolution de ce type au Royaume-Uni. Quant aux États-Unis, la classification raciale avait une légitimité qui n'était mise en cause par personne.

Oui.

Aux États-Unis, ces statistiques ont été utilisées d'une façon négative après les attentats du World Trade Center : on a employé les données sur les origines ethniques pour repérer des territoires où il y aurait des concentrations de personnes potentiellement musulmanes. Certaines utilisations peuvent être problématiques sur le plan des libertés publiques. Néanmoins, lors des négociations sur le recensement, les groupes représentant les personnes originaires du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord ont instamment demandé que cette catégorie soit introduite, ce qui va tout à fait à l'encontre de ce que nous pourrions imaginer. Pourquoi voudrait-on être compté à part alors que les statistiques peuvent être utilisées contre soi ? Du point de vue des intéressés, les effets positifs du repérage statistique et de la mise en évidence des inégalités l'emportent sur les risques.

Nous sommes très sensibles à ces derniers pour des raisons historiques, en France comme dans d'autres pays européens, et nous ne voyons pas que ces statistiques peuvent avoir un double effet. Les informations et les retours sur les stéréotypes, les préjugés et les idées fausses colportées autour de la présence des minorités dans la société peuvent être contrebalancées par l'utilisation des mêmes chiffres pour dire que s'il y a du chômage chez les immigrés, c'est qu'ils sont en trop – ce discours est tenu par certaines forces politiques en France depuis de nombreuses années. Il faut l'accepter : d'autres diront, dans le cadre du débat démocratique, que cela signifie plutôt que les personnes immigrées ont un problème spécifique d'accès à l'emploi et qu'il faut intervenir pour éviter un tel gâchis, à la fois économique et personnel. On peut raconter deux histoires différentes avec les mêmes chiffres. Est-ce parce qu'on peut dire des choses négatives à travers ces chiffres qu'ils ne devraient pas exister ? On ne va pas défendre l'obscurantisme sous prétexte que certains peuvent tenir des discours négatifs en partant d'informations scientifiquement vraies. Il est important d'admettre que les effets négatifs peuvent exister – il ne faut pas être naïf – et de les neutraliser.

Y a-t-il, lors de certaines périodes marquées par des tensions économiques et une crise sociale, une forte augmentation du racisme, parce qu'on cherche des boucs émissaires ? Oui, indéniablement. Les temps où les sociétés doutent d'elles-mêmes offrent prise à des comportements de stigmatisation qui prennent pour cibles privilégiées des personnes considérées comme différentes. Certains moments du débat public, par exemple lorsqu'il est question d'identité collective ou de valeurs, peuvent également susciter des tensions sur la place des uns et des autres dans la société. Il y a des moments où le racisme est un peu plus fort, où des cristallisations se produisent. Les moments de transition, comme celui que nous vivons, sont de nature à renforcer des manifestations racistes, ne serait-ce que parce qu'on réalise que la diversité ethno-raciale est maintenant là. Il y a des réactions à la réalité sociale et démographique de la France contemporaine – je pense, par exemple, aux travaux portant sur la France périphérique et sur l'insécurité culturelle.

Face à ces présentations angoissées et plutôt catastrophistes de l'évolution de la société, il faudrait développer une autre vision qui donnerait du sens à ce qui se produit, une sorte de cohérence. Cela fait défaut, de longue date, parce que nous avons un problème de conciliation entre la dimension multiculturelle et l'universalisme républicain. Tant que la synthèse n'est pas faite, on se défausse, parce qu'on ne peut pas être multiculturaliste – on ne parle donc pas de cette dimension – et il ne reste plus qu'un discours sur le fait que la situation est très problématique, que la société a changé.

La séance est levée à 18 heures 50.

Membres présents ou excusés

Mission d'information sur l'émergence et l'évolution des différentes formes de racisme et les réponses à y apporter

Réunion du mardi 21 juillet 2020 à 17 heures

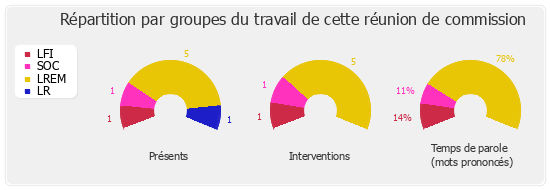

Présents. - Mme Caroline Abadie, Mme Stéphanie Atger, M. Belkhir Belhaddad, M. Bertrand Bouyx, M. Robin Reda, Mme Sabine Rubin, M. Buon Tan, Mme Michèle Victory

Excusés. - Mme Fadila Khattabi, Mme Nathalie Sarles, Mme Alexandra Valetta Ardisson