Commission d'enquête chargée de faire la lumière sur les dysfonctionnements ayant conduit aux attaques commises à la préfecture de police de paris le jeudi 3 octobre

Réunion du mercredi 22 janvier 2020 à 16h30

Résumé de la réunion

La réunion

La séance est ouverte à 16 heures 55.

Présidence de M. Éric Ciotti, président de la commission.

Chers collègues, nous recevons à présent M. Frédéric Rose, secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation.

Monsieur le secrétaire général, vous avez été nommé en octobre dernier dans ces fonctions, qui constituent en quelque sorte le prolongement de votre activité précédente, puisque vous étiez chargé de la déclinaison territoriale du plan national de prévention de la radicalisation (PNPR). Je souhaiterais que vous nous présentiez brièvement votre champ d'intervention et les actions que vous menez, en particulier en ce qui concerne la prévention de la radicalisation dans les services de police, de gendarmerie, de renseignement et, plus globalement, de l'État.

Au préalable, conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, nous devons vous demander de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, monsieur le secrétaire général, à lever la main droite et à dire « Je le jure. »

(M. Frédéric Rose prête serment.)

Je vous remercie de m'accueillir, avec deux collaboratrices du secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (SG-CIPDR).

Je voudrais vous rappeler, en quelques mots, l'objet de cette structure, née en 2006. À la suite des violences urbaines de l'automne 2005, le Gouvernement a décidé de créer un comité interministériel de prévention de la délinquance (CIPD) présidé par le Premier ministre, rassemblant la quasi-totalité des membres du Gouvernement et s'appuyant, pour l'exécution de ses missions et de ses décisions, sur un secrétariat général, qui a à sa tête un fonctionnaire directement rattaché au ministre de l'Intérieur. Le CIPD s'est concentré sur des missions de prévention de la délinquance, notamment dans le cadre de l'application de la loi du 5 mars 2007 relative à cette question. Pour s'adapter à l'évolution de la situation en France et au plan international, le CIPD est devenu en 2016 le CIPDR : il s'est vu attribuer une mission supplémentaire, qui est la prévention de la radicalisation.

Le CIPDR gère le fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, bien connu des élus, qui finance des actions de terrain. Nous avons une trentaine d'agents, provenant de plusieurs ministères – l'Éducation nationale, la Santé, la Justice ou encore l'Intérieur. C'est un service très interministériel, se caractérisant par une forte dimension partenariale, à 360 degrés.

Le CIPDR assure deux missions en particulier. D'une part, il conçoit les politiques publiques en matière de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Nous sommes par exemple en train de finaliser la stratégie nationale de prévention de la délinquance, qui est un document triennal encadrant l'action du Gouvernement et des partenaires de cette politique. Nous sommes également associés à l'application du PNPR, qui a été présenté par le Premier ministre en février 2018. D'autre part, nous animons des réseaux de référents, essentiellement territoriaux, dans les préfectures mais aussi dans plusieurs ministères.

Nous ne sommes ni un service de renseignement ni un service de sécurité, et nous ne traitons pas des questions de terrorisme : nous intervenons dans le domaine de la prévention de la radicalisation. Nous ne sommes pas non plus un service chargé d'assurer le suivi individuel des personnes radicalisées, lequel relève de services spécialisés, notamment l' unité de coordination de la lutte antiterroriste ( UCLAT) et la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Nos missions sont en train d'évoluer puisque, en plus de nos deux domaines de compétence traditionnels, nous allons traiter des questions liées aux dérives sectaires. En effet, la décision a été prise de rattacher la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ( MIVILUDES) au SG-CIPDR, ce qui est en cours. Contrairement ce que l'on entend parfois, la MIVILUDES ne va pas fermer. Un plan d'action pour 2020, comportant des priorités, est en train de se mettre en place. Il s'agit certes, pour nous, d'un nouveau domaine de compétence, mais nous avons des liens de cousinage avec la MIVILUDES. Nous travaillons sur de nombreuses thématiques communes, telles que la manipulation des esprits ou les signes de basculement – vers la radicalisation dans un cas et vers les sectes dans l'autre. Par ailleurs, nos méthodes de travail sont assez proches : nous sommes tous les deux des services interministériels conduisant des actions d'animation territoriale. Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs décidé, à la suite de sa circulaire du 28 novembre dernier, de confier au SG‑ CIPDR une nouvelle mission consistant à coordonner la lutte contre l'islamisme et le repli communautaire.

Comme j'ai été nommé le 21 octobre dernier, je n'ai pas encore un recul complet sur l'action du SG-CIPDR même si, comme vous l'avez rappelé, monsieur le président, j'ai suivi une partie des questions relatives à l'application du PNPR dans mes précédentes fonctions au ministère de l'Intérieur. J'ai également eu à travailler sur la police de sécurité du quotidien lors de plusieurs passages dans des postes territoriaux, en province.

Comment prenez-vous en considération la problématique de la radicalisation des agents des services publics ? Quelle évaluation faites-vous de ce phénomène, sur un plan quantitatif ? Quelles mesures de sensibilisation ou de formation contribuez-vous à appliquer ?

Le suivi individuel des personnes ne relève pas du CIPDR. À titre d'exemple, nous n'avons pas accès au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). Nous n'assurons pas un suivi nominatif. Notre action de prévention fait essentiellement appel à de la formation, de l'animation et de la coordination de réseaux de référents.

La formation constitue le cœur de notre action, qui est aujourd'hui largement partagée et doit être menée sans relâche. La radicalisation a souvent fait l'objet d'une approche sinusoïdale : lors des pics de tension, consécutifs à des attentats, on se remobilise, on réactive les réseaux. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur m'ont chargé de maintenir un niveau de vigilance permanent, grâce à un renforcement de la formation et à l'animation du réseau des référents.

Le programme de formation piloté par le SG-CIPDR remonte à 2014, année de la montée en puissance des différents dispositifs, notamment dans le cadre du plan de lutte antiterroriste. Il y a plusieurs niveaux de formations : elles peuvent être nationales, interministérielles ou locales. Nous organisons depuis 2014 des sessions nationales de deux jours, comprenant huit modules thématiques. Ce sont des formations globales qui permettent d'aborder l'ensemble des questions relatives à la radicalisation, des concepts clés de l'islam à la géopolitique en passant par les processus de radicalisation, l'état de la menace ou encore la réponse publique en matière de prévention. Depuis 2014, nous avons assuré 34 sessions de formation au plan national, auxquelles ont participé 3 250 personnes.

Nous avons également décidé de travailler au plus près du terrain, car nous avons constaté que les besoins étaient nombreux à ce niveau. Il n'est pas toujours évident, dans les préfectures, de bâtir des formations à la prévention de la radicalisation avec les ressources locales. Aussi avons-nous passé un marché national de la formation qui est principalement destiné aux préfectures. Trois thématiques ont été retenues dans ce cadre en 2018-2019 : les concepts clés de l'islam, la prise en charge des personnes en voie de radicalisation ou radicalisées et la prévention de la radicalisation dans le sport, domaine qui fait l'objet d'une vigilance renforcée. Ces formations sont assurées dans les préfectures et sont généralement suivies par des acteurs locaux – pas nécessairement des agents de l'État.

Nous sommes très attentifs à ces actions et nous encourageons les préfets à proposer des formations interservices, pluridisciplinaires, car il est intéressant de croiser les approches. Nous essayons, par exemple, de développer des formations rassemblant des agents des services de renseignement, des services préfectoraux, sociaux ou du ministère de la Justice. Cela permet d'avoir des formations partenariales, favorisant des échanges sur les pratiques. En 2018 et en 2019, ont été assurés dans ce cadre 69 actions de formation, dont près de 3 500 personnes ont bénéficié.

À côté des formations faisant l'objet d'un pilotage du SG-CIPDR, il en existe d'autres qui sont assurées par les ministères. Chacun d'eux organise et conduit son propre programme, même si, bien souvent, nous y sommes associés. Le ministère de l'Intérieur, par exemple, assure des formations très complètes qui sont destinées aussi bien à des policiers qu'à des gendarmes. Nous pourrons revenir sur ce sujet si vous le souhaitez.

Nous souhaitons renforcer l'activité de formation – qui, je l'ai dit, est le cœur de notre action –, notamment pour nous assurer que les acteurs de terrain en bénéficient. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a eu une évolution sinusoïdale. Les agents ont largement bénéficié de formations en 2017 et en 2018, puis la courbe est redescendue, en raison d'une retombée de la pression mais aussi du turnover des agents – ils restent, on le sait, deux ou trois ans dans la plupart des services. Il faut donc à chaque fois recommencer, reformer les agents, relancer un programme de formation. Avec le concours de l'ensemble des préfectures de France, de métropole et d'outre-mer, nous sommes en train de dresser un inventaire des formations qui ont déjà été menées, d'identifier les demandes de formation que les préfectures pourraient exprimer à l'avenir et de construire les outils les plus appropriés pour répondre aux besoins des acteurs de terrain. On sait bien, en effet, que c'est là que les choses se passent : les cadres doivent être formés à la prévention de la radicalisation, mais il faut que les agents de terrain – de contact, notamment – le soient aussi.

L'autre grand levier d'action, que j'ai déjà évoqué, est la création de référents – c'était d'ailleurs l'objet d'une des questions écrites que vous nous avez adressées. Dans le cadre du PNPR, les ministères ont institué des référents dans la plupart des services de l'État.

Au sein des préfectures, 101 « référents radicalisation » ont été désignés pour animer le travail réalisé en matière de prévention et en particulier pour organiser des formations.

Les agences régionales de santé se sont également mobilisées : elles disposent de 17 référents régionaux et de 101 référents départementaux.

Le réseau sportif s'est doté de 118 référents au sein des directions départementales de la cohésion sociale et des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il en existe aussi dans les fédérations et les établissements de formation sportive – les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) et l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP). Au total, plus de 200 référents ont été désignés dans le réseau sportif.

Le ministère de la Justice n'est pas en reste. Tous les parquets disposent de référents en matière de radicalisation et d'assistants spécialisés. Les référents peuvent suivre des dossiers spécifiques et ils sont également en charge de la formation, en lien avec les magistrats délégués à cette question. S'agissant des services pénitentiaires, chaque direction interrégionale a un référent – il en existe donc neuf. Les services d'insertion et de probation peuvent aussi s'appuyer sur un réseau de référents.

Très concrètement, quelles actions les référents mènent-ils dans les services pénitentiaires et dans le secteur du sport ? Quel type de remontées font-ils ?

L'action des référents pénitentiaires est animée par leur administration d'origine, la direction de l'administration pénitentiaire (DAP). Nous les rencontrons et nous faisons des formations. Ce sera le cas, par exemple, demain après-midi – les référents seront rassemblés et j'interviendrai dans ce cadre. Nous ne pilotons pas leur action : nous jouons un rôle de coordination et nous nous assurons que des formations existent.

Vous nous parlez de l'organisation, de la structure, mais que font les référents, concrètement ? Signalent-ils des situations anormales ? Par ailleurs, quels sont les résultats ?

Ils servent de référents pour les sept quartiers d'évaluation de la radicalisation et les quatre quartiers de prise en charge des personnes radicalisées qui ont été créés. Ils sont les points de contact au niveau départemental pour l'animation du réseau de suivi des personnes radicalisées qui sont en détention. C'est la mission essentielle de ces référents.

Au risque de caricaturer un peu, j'ai le sentiment que vous formez des gens qui en forment d'autres : à la fin, que se passe-t-il sur le plan pratique ? Dans le cadre pénitentiaire, des structures, par exemple au sein des maisons d'arrêt, prennent en charge des personnes radicalisées. Mais que fait-on ailleurs, notamment dans l'Éducation nationale et le monde hospitalier ? Quelles fonctions les référents y exercent-ils ? Quelle est concrètement leur action ?

Les référents sont formés pour servir à quelque chose – je voudrais vous rassurer : l'objectif est la prévention. Ils sont les points de contact des agents locaux pour la remontée des signalements et des informations sensibles provenant du terrain. Il y a un système en cascade : nous formons des têtes de réseau qui conduisent des actions de sensibilisation pour permettre le repérage de signaux faibles, s'ils existent. Dans l'Éducation nationale, par exemple, les référents forment les directeurs d'école. Si un enseignant ou un membre du personnel d'une école observe un comportement anormal, il sait qui il doit saisir pour faire remonter l'information.

Au début, les gens qui détenaient une information ne savaient pas vers qui se tourner. Ils en parlaient à leur hiérarchie, mais elle n'était pas formée et ne savait pas non plus à qui s'adresser. Le programme de formation a permis d'aiguiser les esprits et de structurer la remontée des signalements, afin que ceux-ci ne se perdent pas en cours de route.

Lors des formations, nous évoquons, outre des éléments généraux sur l'état de la menace, la question des indices de basculement dans la radicalisation. Nous fournissons des éléments d'appréciation aux référents, qui servent de points de contact : ils savent comment saisir le groupe d'évaluation départemental (GED), qui est placé auprès du préfet, ou les services de police et de gendarmerie. Les référents permettent de centraliser les premières informations un peu inquiétantes qui peuvent venir du terrain.

Pour résumer, les deux fonctions principales sont donc, d'une part, de sensibiliser et de former les cadres de l'administration et, d'autre part, de recueillir les informations.

Tout à fait.

Je n'ai aucun doute sur la pertinence des formations mais je voudrais avoir votre avis sur un autre aspect, qui me laisse un peu sceptique. Les élus ont aussi connaissance de certaines informations ; toutefois, lorsqu'ils font un signalement, ils obtiennent rarement un retour. C'est là que, à mes yeux, le bât blesse. Si la remontée de l'information se fait, me semble-t-il, de façon satisfaisante, le traitement qui suit suscite des interrogations. Que se passe-t-il après ? Mon expérience m'a montré que les retours sont très faibles : on ne sait pas ce qui se passe ensuite, et je ne suis pas sûr que le traitement des informations soit efficace.

Le premier objectif est que les personnes fassent part des signes un peu inquiétants qu'elles constatent – certains propos, par exemple, une anomalie dans le comportement ou un changement de celui-ci. Il faut assurer une formation. Sinon, les informations ne remontent pas, ou bien c'est fait d'une manière qui n'est pas du tout efficace car cela paralyse l'action des services. Si les gens ne sont pas formés, le moindre comportement un tout petit peu anormal est susceptible d'entraîner un signalement et une vérification par les services, ce qui prend du temps, alors qu'il peut y avoir des cas plus inquiétants qui devraient être traités en priorité.

La deuxième étape, après la détection, est le signalement : nous expliquons comment et à qui il doit être adressé. La troisième étape, absolument essentielle, est la prise en compte des signalements. Tous ceux qui remontent sont pris en compte, qu'ils passent par les GED, par un appel téléphonique aux policiers ou aux gendarmes ou bien par la plateforme nationale qui a été créée en 2014. Les signalements font l'objet d'une évaluation très complète par les services spécialisés. Apprécier si une personne est radicalisée ou non est un processus complexe et multifactoriel – cela demande du temps. J'insiste sur le fait que tous les signalements qui remontent sont traités et examinés.

Nous nous sommes efforcés de travailler sur la question, qui est posée notamment du côté des élus, des retours après les signalements et du caractère effectif de la prise en compte de ces derniers. La circulaire du ministre de l'Intérieur du 13 novembre 2018, qui renforce les échanges entre les préfets et les maires en matière de radicalisation, a constitué une première étape. Ce texte a fixé un cadre : les préfets peuvent informer les maires de l'état général de la menace et de cas particuliers les intéressant, comme le recrutement d'une personne radicalisée ou qui a attiré l'attention des services. Un premier travail a donc été fait dans ce domaine. Les ministres rappellent régulièrement l'importance de l'information des maires et des retours sur les signalements effectués. Ils le font quasiment à chaque réunion avec les préfets. Par ailleurs, la circulaire du mois de novembre dernier relative à la lutte contre l'islamisme et au repli communautaire a réinsisté sur la nécessité de donner des retours d'information aux maires. En règle générale, ces derniers veulent simplement s'assurer qu'un signalement a été pris en compte : ils n'ont pas nécessairement besoin de savoir s'il l'a été par la DGSI ou par un autre service et ce qui a été fait.

Prenons l'exemple du fameux imam Hilali, qui était en contact avec Harpon. Les responsables de la communauté musulmane de Sarcelles et le maire que j'étais alors avaient signalé la difficulté – l'imam, fiché S, tenait un discours problématique aux jeunes. Nous n'avons jamais obtenu le moindre retour. Si notre signalement a été pris en compte, il n'a pas eu beaucoup d'effet : alors que l'imam devait être expulsé, il ne l'a pas été. C'est très bien de nous dire « ne vous inquiétez pas, on s'en occupe », mais on a retrouvé cette personne cinq ans plus tard dans la mosquée voisine. On voit bien qu'il y a un problème. Il faut prendre en compte le signalement, faire un suivi et s'assurer que cela débouche sur une prise en charge. C'est sur le dernier point que je m'interroge. Il ne s'agit pas d'être au courant de tout, mais comment peut-on être sûr que la prise en charge a été effective et efficace ?

S'agissant de l'imam, et notamment du fait qu'il n'a pas été reconduit, je rappelle qu'une instruction est en cours. Je n'ai pas tous les éléments nécessaires pour vous répondre.

Chaque signalement est pris en compte par les services : une réponse est apportée. Il existe des classements selon la gravité et la dangerosité des personnes. On applique des dispositifs spécifiques de suivi, soit dans le cadre du FSPRT, en cas de radicalisation avérée, soit dans le cadre des cellules de suivi pour la prévention de la radicalisation et l'accompagnement des familles (CPRAF) quand la personne est en voie de radicalisation mais n'est pas encore complètement radicalisée.

On peut s'interroger sur les mesures prises au cas par cas, mais ce que j'ai pu constater dans tous les postes où j'ai servi est qu'il y a une vraie prise en charge quand les gens sont inscrits au FSPRT, avec les moyens dont on dispose – ce sont des moyens d'enquête et d'investigation renforcés quand les profils relèvent de la DGSI et des moyens de droit commun quand on agit seulement dans le cadre de la prévention de la radicalisation.

Je vais vous donner quelques chiffres – je ne sais pas si d'autres intervenants l'ont fait avant moi. La cellule nationale qui est chargée de traiter les appels a reçu à peu près 70 000 signalements depuis sa création en 2014. Ils ont tous fait l'objet d'une évaluation par la plateforme. Moins de 10 % de ces signalements ont ensuite donné lieu à une prise en charge par les services spécialisés. Il y a un écart entre les signalements et la prise en compte effective dans les territoires, après le travail de vérification réalisé par des professionnels du renseignement.

Vous avez parlé de 101 référents dans les préfectures de France. J'imagine que la préfecture de police n'échappe pas à la règle. Le confirmez-vous ?

Le préfet de police a dû vous dire qu'il a, dans son cabinet, un conseiller de prévention qui sert d'interface avec le SG-CIPDR et suit les programmes de formation.

Il peut exister des référents spécifiques dans les services de la gendarmerie nationale et de la direction générale de la police nationale, en plus du référent central qui suit, auprès du préfet, les questions de prévention de la délinquance et de la radicalisation.

Avez-vous développé un plan de formation spécifique à la préfecture de police de Paris, et en particulier à sa direction du renseignement ?

Des actions ont été conduites par les préfets de police qui se sont succédé. Nous travaillons, pour notre part, sur la coordination globale, et non sur le suivi de chaque plan de formation interne, service par service. Je pense que le préfet de police a dû vous donner des éléments lorsque vous l'avez auditionné. Des actions de sensibilisation et de formation ont lieu. Néanmoins, vous avez vu que le Premier ministre a demandé hier que ces actions soient désormais systématisées dans les services de renseignement.

Je déduis de vos propos que les référents se préoccupent de détecter, ou de faire détecter, les personnes en voie de radicalisation aussi bien parmi les usagers de l'administration que parmi ses agents. Est-ce exact ?

Les référents s'assurent de former des personnels qui repèrent, puis ils centralisent les signalements qui peuvent remonter.

Il y a dans les préfectures des actions de formation des agents d'accueil, qui sont au contact, alors que le référent ne l'est pas forcément. On sensibilise et on forme les agents pour qu'ils soient vigilants à l'égard des comportements anormaux. Les informations remontent ensuite par l'intermédiaire des référents et elles sont transmises aux services spécialisés qui font une évaluation de la radicalisation.

Je comprends que cela vaut aussi en interne, pour les agents.

J'aimerais revenir sur ce qu'a dit François Pupponi. La question des retours ne se pose pas uniquement parce que cela fait du bien de savoir ce qui se passe ensuite. Vous avez expliqué qu'il est rassurant que quelque chose soit fait, mais les référents forment des agents qui, même s'ils sont vigilants, ne se trouvent pas tous les jours face à des personnes radicalisées : on peut penser qu'il est précieux pour eux de savoir si le signalement donne lieu à une action – cela permet d'aiguiser le regard, si je puis dire. Comment le feedback est-il conçu ?

On sait s'il y a une prise en compte ou non. On entre ensuite dans des questions qui relèvent du renseignement : si on commence à expliquer à tout le monde que telle personne qui s'est présentée à l'accueil fait l'objet d'un suivi de la DGSI, dans le cadre de mesures intrusives, on risque de fragiliser la surveillance. En matière de renseignement, le principe du besoin d'en connaître s'applique. L'information est donc limitée au strict nécessaire : on n'entre pas dans le détail de la prise en charge.

Je voudrais vous interroger sur la prévention de la radicalisation en milieu carcéral. Votre service évalue-t-il la pertinence des moyens qui sont déployés ? Il s'agit d'un milieu fermé, dans lequel on devrait pouvoir mieux évaluer ce qui est fait, a priori. Pensez-vous que l'on peut se satisfaire des mesures adoptées jusqu'à présent ?

À mes yeux, l'administration pénitentiaire est celle qui s'est le plus engagée, avec l'Éducation nationale, dans la prévention de la radicalisation et les actions de désengagement. Un travail important a été réalisé en matière de renseignement, grâce au service qui a été créé auprès de la DAP, mais aussi en ce qui concerne la prise en charge des personnes en détention. C'est vraiment une administration qui s'est transformée.

Il faut se souvenir que les GED, qui ont été instaurés auprès des préfets pour assurer le suivi, au niveau départemental, des personnes radicalisées, étaient initialement très axés sur le renseignement – il y avait les services du ministère de l'Intérieur, en particulier la DGSI, le renseignement territorial et la gendarmerie. Des étapes ont ensuite été franchies avec l'arrivée des procureurs dans les GED, puis celle des services de l'administration pénitentiaire. Ces derniers ont très rapidement développé des outils de suivi des personnes en détention et de partage d'information avec les services de renseignement qui ont été très précieux, comme vous le savez.

Les différents acteurs ont réussi à travailler d'une façon très complémentaire en qui concerne les sorties de détention – je pense notamment à la question des adresses – et les prises en charge. Tout cela s'est construit au fur et à mesure. On a finalement abouti à la création, auprès de l'UCLAT, d'une cellule chargée d'assurer le suivi des personnes en détention, en lien étroit avec l'administration pénitentiaire. Celle-ci a vraiment réalisé un travail considérable pour prendre en compte le phénomène de la radicalisation et pour assurer un suivi des détenus condamnés pour terrorisme.

Tout ce qui est fait est évalué en permanence : c'est vraiment une préoccupation que nous avons. Sur ces sujets compliqués et humains, il faut évaluer pour s'assurer de l'efficacité de ce que nous faisons pour protéger les Français. Les quartiers d'évaluation de la radicalisation, ceux de prise en charge, les dispositifs tels que la structure d'accompagnement vers la sortie, dans le Val-de-Marne, ou le programme d'accueil individualisé et de réaffiliation sociale, que vous connaissez sans doute, font l'objet d'un travail d'évaluation par l'administration pénitentiaire. Nous y sommes associés – nous finançons certaines activités. Il existe aussi un travail sur la prise en charge des problèmes psychiatriques des détenus radicalisés. Tous les projets sont évalués en permanence, dans le cadre d'un travail croisé. Nous devons expérimenter des dispositifs nouveaux et les évaluer pour voir s'il faut ensuite les développer ou non.

Cela étant, permettez-moi de le répéter, nous sommes en charge de la coordination et de l'animation : notre rôle ne consiste pas à être le pilote des différentes directions – je ne suis pas celui de la DAP, par exemple.

Vous êtes en charge de la prévention de la radicalisation mais aussi de la délinquance. J'aimerais savoir comment vous vous organisez pour faire les deux. La prévention de la radicalisation ne mériterait-elle pas d'avoir une structure propre ? C'est devenu, à cause du terrorisme, un problème de sécurité nationale, qui va au-delà de la question de la délinquance.

Notre mission a évolué au fil du temps, et nos outils aussi. Ce qui était à l'origine le CIPD comptait six agents. Nous allons passer à une quarantaine : il y a une montée en puissance qui est assurée grâce à des moyens supplémentaires. Le fonds interministériel de prévention de la délinquance a été renforcé, et nous avons pu augmenter le niveau de notre intervention.

Nous sommes vraiment montés en puissance en ce qui concerne la radicalisation. Muriel Domenach, qui a dirigé le SG-CIPDR avant moi, s'est engagée dans ce travail. J'estime que nous avons aujourd'hui les outils pour intervenir dans le format de coordination et d'animation qui est le nôtre, même si on peut toujours l'améliorer, le développer.

S'agissant du lien entre la délinquance et la radicalisation, nous travaillons notamment avec le monde universitaire – il existe un conseil scientifique sur les processus de radicalisation – pour essayer d'affiner l'approche. J'observe qu'il n'y a pas de superposition complète entre la criminalité organisée et la radicalisation. Ce ne sont pas les mêmes domaines, les mêmes mondes. En revanche, il y a naturellement des porosités. Les parcours individuels sont bien souvent marqués par un passage dans la délinquance de droit commun avant le basculement dans la radicalisation. Nous avons tous en tête Mohamed Merah et Cherif Chekatt, auteur de l'attentat de Strasbourg.

Le retour d'expérience a montré, dans le dernier cas que je viens de citer, qu'il faut vraiment travailler sur la prise en charge individuelle. Plusieurs services se sont occupés de Chekatt, en particulier l'aide sociale à l'enfance (ASE) et la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), il a vu de nombreux médecins et psychologues, mais il n'a jamais fait l'objet d'une prise en charge complète. Ce que l'on essaie de faire, notamment dans le cadre des CPRAF, c'est de porter vraiment une attention tout à fait particulière aux personnes qui sont déjà connues pour des faits de délinquance et qui présentent des signes de risque de basculement dans la radicalisation : cela fait partie des publics prioritaires en matière de prise en charge. On a demandé aux préfets de renforcer autant que possible le dispositif. S'il y a déjà une radicalisation et un risque de passage à l'acte violent, la prise en charge est assurée par d'autres services, mais les préfets doivent être attentifs aux premiers signes.

Vous verrez que la stratégie nationale de prévention de la délinquance, qui va être publiée dans les prochains jours, prévoit des mesures de vigilance visant à assurer la prise en charge des jeunes qui ont des profils de délinquants et qui présentent des signes de risque de radicalisation. On a demandé aux préfets de porter une attention toute particulière, dans le cadre des CPRAF et des GED, à ces personnes qui ont déjà un passé judiciaire.

(Sourires.)

Je retrouve le même discours qu'à propos de la prévention de la délinquance : l'État nous expliquait à l'époque que tout allait bien, que tout était beau et que tout était sous contrôle. On a compris ensuite que l'on ne pouvait s'en sortir qu'à la condition d'agir ensemble : l'État ne pouvait pas gérer le problème tout seul. On a donc créé, au niveau des territoires, des groupes opérationnels de prévention de la délinquance dans lesquels les commissaires de police et les procureurs acceptaient enfin de parler aux maires, en petit comité et dans le cadre d'un secret partagé.

Je vais vous raconter une anecdote. Avant d'engager une prise en charge judiciaire lorsque des élèves perturbaient des collèges, on avait décidé que le maire devait essayer de gérer le problème. Les chefs d'établissement me signalaient donc les élèves perturbateurs et je convoquais leurs parents. Un jour, j'ai vu arriver un adulte que j'ai commencé à engueuler : je lui ai demandé s'il était au courant de la situation et ce qu'il faisait. Il m'a répondu qu'il n'était pas le père, mais un éducateur de la PJJ. Celle-ci suivait l'élève, mais le responsable du collège ne le savait pas.

C'est un peu la même chose en ce qui concerne la prévention de la radicalisation : on ne sait pas qui fait quoi quand on est un élu local. Si on ne crée pas, dans les territoires concernés, des groupes opérationnels où les gens se parlent et où on ne se méfie pas les uns des autres, parce qu'on se fait confiance, chacun représentant une institution de la République, on n'y arrivera pas – j'en suis absolument convaincu. Si l'État pense qu'il peut régler tout seul le problème, avec ses services, notamment déconcentrés, il se trompe. Je ne mets pas en cause les services – ils font un travail exceptionnel – mais je crois vraiment que seul un travail partenarial structuré nous permettra d'être plus efficaces.

Je vous rejoins pleinement, monsieur le député. Je n'ai peut-être pas été assez précis tout à l'heure : les CPRAF, qui existent dans l'ensemble des départements français et qui sont présidés par les préfets, rassemblent le parquet et la PJJ, mais aussi l'ASE – qui relève des conseils départementaux – et, selon les territoires et les besoins, les services communaux.

Lorsque j'étais en poste à Toulouse, en tant que directeur de cabinet du préfet de la région Occitanie, un juge des enfants participait aux réunions de la CPRAF pour partager des informations. Au début, les services du conseil départemental avaient objectivement un peu de mal à évoquer des situations particulières en présence des services de police et de gendarmerie, mais on a réussi à avancer grâce à des chartes d'échange d'informations et de confidentialité. Par ailleurs, les gens finissent par se connaître et à se faire confiance. Ils voient qu'ils ont des intérêts communs, à savoir la protection des mineurs et la sécurité des Français. Dans les cas les plus graves, un membre du cabinet du maire de Toulouse était très souvent présent, et le centre communal d'action sociale, qui constituait un partenaire pour la prise en charge des personnes suivies, était parfois représenté aussi. On est vraiment dans une approche partenariale : je veux être clair sur ce point.

Christophe Castaner et Laurent Nuñez le martèlent systématiquement : l'approche suivie est globale. On ne peut pas travailler tout seul dans son coin en ce qui concerne la prise en charge et l'accompagnement – je mets de côté le renseignement, qui est un métier à part. Au-delà du réseau des préfectures, je suis en train de travailler avec l'Association des maires de France, France urbaine et les maires ruraux pour faire en sorte que l'ensemble des maires soient vraiment des acteurs de la prévention de la radicalisation. Quand on mobilise des outils de droit commun, chacun a une compétence : il est donc essentiel que les élus soient aussi des acteurs.

Afin d'illustrer le besoin de coopération avec les maires – on ne relaie peut-être pas assez bien le message auprès des préfets –, permettez-moi de revenir sur la lutte contre la déscolarisation. Je sais qu'il y a, en la matière, des enjeux très importants dans certaines parties de votre département, monsieur Pupponi.

Un travail approfondi a été engagé. Il a notamment fallu que les préfets et les directeurs académiques des services de l'Éducation nationale (DASEN) se parlent, ce qui a été un peu compliqué dans certains endroits : on y arrive parce que l'Éducation nationale a donné des instructions pour que les services travaillent ensemble. Un travail est également fait avec les communes afin qu'il y ait un partage d'informations au sujet des élèves qui devraient être scolarisés – les communes ont des listes d'enfants en âge de l'être. On commence même à travailler avec la caisse d'allocations familiales (CAF) : dans certains territoires, on s'aperçoit que des enfants qui ne sont inscrits nulle part bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire. Enfin, on a demandé aux préfets d'organiser des CPRAF scolaires pour parler de la déscolarisation et pour échanger sur les projets d'ouverture d'école dans le cadre de l'application de la loi dite Gatel. Les préfets doivent inviter les maires des communes en plus concernées.

Il y a vraiment une approche partenariale, dans le respect du métier de chacun – on ne demande pas à un préfet de faire le travail d'un maire, ni à un maire d'être le patron de la DGSI : chacun a son métier, mais une complémentarité existe. Je suis entièrement d'accord avec l'idée que c'est seulement ensemble que l'on arrivera à apporter des réponses pertinentes.

Lorsque les zones de sécurité prioritaires (ZSP) ont été créées en 2012-2013 – Manuel Valls était alors ministre de l'intérieur –, des comités opérationnels associant absolument tous les partenaires de l'action publique ont vu le jour dans une logique hyper-territorialisée. On ne l'a pas fait d'une manière correcte dans certaines ZSP, mais cela s'est plutôt bien passé dans ma circonscription.

J'avais souhaité dès 2012 que la radicalisation et les dérives communautaires fassent partie de la discussion et de la vigilance communes. Ce qu'a dit François Pupponi est essentiel : l'hyper-vigilance, impliquant tous les acteurs dans le cadre d'un secret partagé, fonctionne, mais il faut de la territorialisation. Souvent, la vision départementale, même si elle existe, est déjà trop lointaine.

Ma circonscription, qui appartient à la ruralité – la principale commune compte 25 000 habitants –, connaît des difficultés réelles en matière de radicalisation et de dérives salafistes. Face aux graves problèmes que nous rencontrons dans des centres-bourgs de communes de 2 500 habitants, il a fallu instaurer, dans une logique d'hyper-territorialisation, une vigilance commune associant les services d'action sociale du département, l'Éducation nationale, les forces de l'ordre, la préfecture et les maires.

Les ministres, Christophe Castaner et Laurent Nuñez, partagent cette vision des choses. Permettez-moi de vous renvoyer à la circulaire de novembre dernier : elle demande aux préfets de créer des cellules locales de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire en associant pleinement les maires – c'est écrit noir sur blanc. Ces derniers connaissent leur territoire, et ils disposent de compétences que les préfets n'ont pas. On se place vraiment dans le cadre d'un continuum, là aussi, même s'il est un peu différent de celui que M. Fauvergue a évoqué : c'est en l'occurrence un continuum entre l'État et les élus, une chaîne de compétences et de mobilisation. Nous adressons ce message aux préfets, et nous allons continuer à le faire. Je le dis aussi bien aux préfets qu'aux associations nationales d'élus – cela fait partie de mes nouvelles fonctions. Je rencontre aussi des élus lors de mes déplacements sur le terrain.

Il y a une cartographie des quartiers concernés. Si je peux vous donner un conseil, il faudrait également une carte des structures que les préfets doivent créer.

Les instructions sont les suivantes : établir un diagnostic de terrain, puis créer les structures. Celles-ci devraient être permanentes.

J'imagine, venant du même territoire que François Pupponi, qu'une partie non négligeable des quartiers concernés a déjà fait l'objet d'une évaluation. La circulaire est récente, mais vous avez souligné sa cohérence avec l'action déjà engagée par l'État. Avez-vous donc une idée des territoires qui seront couverts ?

Nous sommes en train d'affiner le travail dans ce domaine. Depuis 2018, nous avons déjà identifié et traité quinze territoires prioritaires où des filières de départ vers la Syrie s'étaient construites. Le Val-d'Oise est concerné, mais aussi d'autres départements.

Les ministres ont présenté à plusieurs reprises, lors des questions au Gouvernement, les résultats obtenus dans ces quartiers. L'action qui a été lancée dès le mois de février 2018 a permis de fermer quinze lieux de culte, onze établissements culturels et associatifs et quatre écoles ou écoles de fait. Par ailleurs, 615 contrôles ont été réalisés dans le cadre des comités opérationnels départementaux antifraude. Les redressements de la CAF se sont élevés à presque 4 millions d'euros et ceux des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales à quasiment 15 millions d'euros. Un travail de fond a eu lieu. Tout n'a pas été réglé, bien sûr – il faut rester très humble – mais on a vraiment réimplanté l'État et la République dans ces territoires : beaucoup de principes du droit ont été réappliqués, ce qui est un aspect tout à fait important.

Le Gouvernement a souhaité que cette démarche d'entrave mais aussi de renforcement de la cohésion sociale – au-delà des contrôles, on accroît les actions menées en matière éducative, sportive et sociale – soit étendue à d'autres quartiers, ou plutôt à d'autres territoires de France, car cela ne concerne pas que des quartiers : des zones rurales sont également touchées par le repli communautaire, comme vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur. Le Gouvernement a demandé aux préfets de réaliser des diagnostics dans les départements – c'est en cours – et de créer des structures partenariales pour lutter contre le repli communautaire et l'islamisme.

Comme il n'y a plus de demandes de prise de parole, il ne me reste plus qu'à vous remercier, monsieur le secrétaire général.

La séance est levée à 17 heures 55.

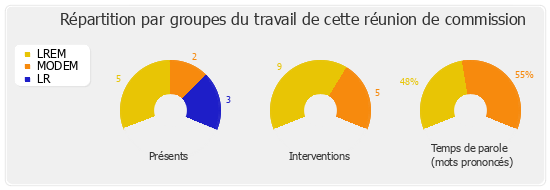

Membres présents ou excusés

Présents. - M. Florent Boudié, M. Éric Ciotti, M. Éric Diard, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Séverine Gipson, Mme Marie Guévenoux, M. Guillaume Larrivé, M. François Pupponi, Mme Laurence Vichnievsky, M. Guillaume Vuilletet