Commission d'enquête sur l'évaluation des politiques publiques de santé environnementale

Réunion du mercredi 16 septembre 2020 à 14h00

Résumé de la réunion

La réunion

L'audition débute à quatorze heures.

Nous accueillons Mme Béatrice Buguet, inspectrice générale des affaires sociales, qui a rédigé, au titre de ses fonctions, un rapport d'évaluation du troisième plan national santé-environnement (PNSE3). Je vous demanderai votre définition de la santé environnementale, la place occupée par l'inspection générale des affaires sociales dans le dispositif de politique publique de santé environnementale, puis la présentation résumée de votre rapport critique sur le PNSE3, avec si possible, les points forts et les points faibles de cette politique publique. Quant à vos propositions, nous sommes très curieux de connaître vos recommandations susceptibles d'améliorer le fonctionnement de cette politique publique.

(Mme Béatrice Buguet prête serment.)

S'agissant du contexte de la saisine ayant présidé à l'élaboration du rapport, il s'agit d'une commande interministérielle, par les ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la recherche. Il s'agit d'un mode de saisine classique : l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) reçoit des demandes de mission de la part d'un ou plusieurs ministres et y répond, autant que possible, dans les délais demandés, de façon à permettre l'étude de telle ou telle question et la préparation de décisions publiques.

S'agissant de la définition de la santé environnementale, je vous citerai d'abord celle donnée en 1989 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) : les aspects de la santé humaine et du bien-être déterminés par des facteurs environnementaux. Cette définition est intervenue dans le contexte de l'émergence, depuis les années 80, dans le domaine de santé publique, d'une conception globale de la santé, qui insiste sur l'importance des déterminants de santé et de l'action, hors du système de soins, afin d'améliorer la santé de la population ou d'éviter qu'elle ne se détériore, parfois très gravement. La santé-environnement est, selon les termes du code de la santé publique, un enjeu majeur de santé publique. Elle identifie et vise à prévenir ou faire cesser les atteintes environnementales à la santé humaine, notamment les atteintes résultant d'expositions à des facteurs toxiques (pollution de l'air, de l'eau, des sols, etc.).

Les objectifs de cette politique ne peuvent être atteints qu'en agissant sur des déterminants environnementaux relevant de thématiques et d'intervenants très divers. Il s'agit fondamentalement d'une politique de santé, mais qui implique l'action de très nombreux intervenants, bien au-delà du champ sanitaire. En réalité, la santé-environnement n'est pas une politique publique spécifique. Elle est davantage une dimension essentielle qui doit primer, ou au moins être prise en compte, dans de très nombreuses décisions publiques.

La lettre de mission était tout à fait précise et engageait un travail de fond. Elle demandait une évaluation du PNSE sous des aspects multiples, comprenant la gouvernance et son articulation avec les autres plans de santé publique (PCB, chlordécone, micropolluants, Écophyto, etc.). Elle caractérisait donc ces plans comme des plans de santé publique. Elle se plaçait dans l'objectif d'une étude précise et globale du PNSE, afin de vérifier sa bonne articulation avec les autres outils de politique publique disponibles.

Le rapport est structuré en trois parties. Dans la première, il analyse, de façon factuelle, l'ensemble des actions du PNSE3, ses articulations avec les autres plans et ses modalités de pilotage. Dans la deuxième, il expose les enjeux du plan, sanitaires, d'une part, et financiers, d'autre part. Dans la troisième, il formule des propositions relatives aux différents volets.

J'évoquerai très rapidement les principaux constats et quelques propositions. L'analyse du PNSE3 montre qu'il ne répond pas à l'ensemble du champ dessiné par le code de la santé publique pour les plans nationaux de santé-environnement. Ce plan affiche un nombre d'actions très élevé, presque doublé par rapport au PNSE1. Celui-ci comprenait 45 actions, le PNSE3 en compte 110.

Les mesures du plan sont intitulées « actions ». En réalité, elles n'organisent pas véritablement l'action. En effet, très peu d'entre elles visent à diminuer l'exposition aux facteurs nocifs. Les actions, pour la plupart non quantifiées en termes d'enjeux ou d'objectifs, ne sont pas assorties d'objectifs de résultat. Les moyens d'agir ne sont pas définis. Le plan comporte très peu d'actions visant à instaurer une norme, à contractualiser tel ou tel aspect de politique publique ou à inciter tel ou tel acteur à agir. Le rapport propose une analyse action par action de ces différentes caractéristiques.

L'articulation du plan national avec les plans régionaux de santé environnement (PRSE) est prévue, mais elle n'est pas effective, pour différentes raisons. La principale est de chronologie. Il n'est en effet pas possible que les plans régionaux soient chronologiquement en phase avec le plan national. À partir du moment où les plans régionaux sont perçus comme une déclination du plan national, il importe que les régions attendent que le plan national soit déployé pour commencer à travailler. Pour un plan de cinq ans, le décalage est d'un an et demi à deux ans. Ce n'est pas le plus gênant. La déclinaison prévue entre le PNSE et les PRSE est exclusivement verticale et descendante. Horizontalement, aucun processus d'échange n'est prévu, même si des acteurs locaux en prennent parfois l'initiative. Aucune articulation n'est prévue entre les actions de différentes régions sur les mêmes thèmes, à des fins de mutualisation ou de partage de fiches-actions. Il n'y a pas davantage de remontées ou d'utilisation, au niveau national, des actions réussies au niveau régional ou infrarégional, afin d'enrichir l'action et d'améliorer l'efficacité du plan.

Le PNSE ne définit pas son pilotage institutionnel. En annexe du rapport, figure une mise en regard entre le PNSE1, le PNSE2 et le PNSE3. Les deux premiers PNSE avaient exposé leur propre gouvernance, ce qui n'est plus le cas du PNSE3. En l'occurrence, la gouvernance repose, d'une part, sur deux administrations centrales, la direction générale de la santé et la direction générale de la prévention des risques, qui travaillent bien ensemble, mais avec des moyens ténus et, d'autre part, sur un foisonnement de pilotes, copilotes, partenaires, dont les rôles respectifs ne sont pas définis. Nous avons même rencontré des personnes qui ignoraient être pilotes ou copilotes d'actions. Pour citer un autre exemple, le plan comprend quatre actions relatives à la prévention du bruit, qui relèvent toutes de modalités de pilotage différentes. Le pilotage est peu organisé au niveau national.

Quant au pilotage des plans régionaux, il repose en principe sur un trinôme, composé de l'agence régionale de santé (ARS), de la préfecture de région et du conseil régional. Ce trinôme est en réalité plutôt virtuel. D'une part, l'ARS possède un rôle très partiel. D'autre part, les conseils régionaux ne sont pas incités à intervenir réellement dans ces plans qui sont, par la manière dont ils sont conduits et les moyens très faibles dont ils sont dotés, des outils tout à fait périphériques de contractualisation entre l'État et les conseils régionaux. Il nous est arrivé de rencontrer des acteurs étatiques qui s'étonnaient de la participation réduite des conseils régionaux, mais au regard de l'articulation prévue, il est tout à fait naturel que ceux-ci s'engagent peu dans ce type de contractualisation. Certains le font car ils sont d'extrême bonne volonté. Pour ne citer qu'un exemple, beaucoup d'acteurs ont souligné la disproportion entre les enjeux et le budget alloué aux PRSE. Un membre du corps préfectoral a illustré ce propos en indiquant que, dans sa région, le budget total du PRSE équivalait à la construction de dix mètres de route.

Au-delà des enjeux sanitaires, les enjeux financiers sont réellement importants. Toutes les actions de prévention en santé et de prise en charge du risque sanitaire sont perçues comme des dépenses, alors qu'en réalité la non-action engendre des coûts colossaux. Par exemple, dans le cas de l'amiante, considérable déterminant environnemental de pathologies lourdes, une étude a calculé qu'aux Pays-Bas, si l'amiante avait été interdit en 1965 au lieu de l'être en 1993, il en serait résulté 30 000 morts de moins et une économie de 19 milliards d'euros. Les ordres de grandeur sont gigantesques. Le rapport n'a pas pu fournir de coût précis et total, sachant qu'aucune étude globale n'existe. Des études sectorielles, menées par des organismes très divers, notamment étatiques, ont été publiées. Je pense notamment au rapport du Sénat en 2015 sur le coût économique de la pollution de l'air.

Dans ce rapport, j'ai choisi d'agréger les coûts de trois facteurs de pollution connus pour leurs effets sur la santé humaine : l'air, le bruit, les perturbateurs endocriniens. Nous avons considéré les coûts identifiés par le rapport du Sénat pour la pollution de l'air, l'évaluation publiée en 2016 par le Conseil national du bruit et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) pour le coût social du bruit, qui s'élève, selon cette étude, à 57 milliards d'euros par an. En ce qui concerne les perturbateurs endocriniens, une étude de 2015 estime les effets sur la santé de l'exposition de la population à un coût représentant 1,23 % du produit intérieur brut (PIB) européen. Nous avons réalisé une règle de trois, de façon assez grossière. En effet, nous avons divisé cette donnée par le nombre de pays. Comme le PIB français est plus élevé que la moyenne du PIB des pays européens, le chiffre qui en résulte est sous-estimé. L'addition de ces trois ordres de grandeur aboutit en France à un coût minimal de 180 milliards d'euros, soit 7,8 points de PIB par an pour trois types de pollution, sans aucune exhaustivité quant aux atteintes environnementales autres sur la santé humaine. Les coûts sont donc colossaux. Si le rapport a choisi d'exposer, même de façon nécessairement incomplète, les enjeux sanitaires et financiers, c'est parce que les propositions qui paraissaient pertinentes sont assez ambitieuses. Il paraissait utile, dans ces conditions, de rappeler les enjeux en question, d'autant que les enjeux financiers sont très peu pris en compte.

Vous dressez un constat extrêmement critique du PNSE3, que ce soit dans sa gouvernance, tant nationale que régionale ou sa méthodologie. Tels que vous en décrivez les résultats, votre constat est celui d'une inefficacité manifeste du PNSE3, avec toutes sortes de carences, d'effets sanitaires et économiques et d'impacts marqués pour les populations.

Votre vision est celle du ministère de la santé. L'évaluation du PNSE3 a été menée par l'IGAS, d'un côté, et le conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) de l'autre, mandaté par le ministère en charge de l'écologie. Les deux inspections ont-elles travaillé ensemble ? Sont-elles arrivées aux mêmes résultats ? Pourquoi ce plan est-il peu opérationnel, sachant que votre constat est catastrophique ? Vous avez réalisé l'analyse des effets. En avez-vous identifié les causes ?

J'ai travaillé avec deux de mes collègues du CGEDD et une autre collègue de l'inspection générale de l'administration, de l'éducation et de la recherche (IGAENR). Cette collaboration est cohérente, sachant que la saisine émanait des trois ministres chargés respectivement de l'environnement, de la santé et de la recherche. Nous n'avions pas tout à fait le même calendrier de travail, mais nous avons été d'accord, comme il apparaît à la lecture des rapports, sur la quasi‑totalité des constats. Reste que, compte tenu du décalage de calendrier, le rapport de l'IGAS comprend un certain nombre de points qui ne figurent pas dans celui du CGEDD. Vous allez par exemple trouver deux focales en annexe, l'une, sur les pesticides et leurs effets sur la santé humaine, et l'autre, sur le bruit et ses effets sur la santé humaine. Certains éléments d'analyse sont en outre plus détaillés dans le rapport de l'IGAS, mais cela n'en change pas fondamentalement l'orientation et les constats. Il ne s'agit pas d'une vision du ministère de la santé, mais de constats.

Ce rapport représente un travail très important. Toutes les actions ont été analysées en fonction de leurs objectifs, des moyens alloués, de leur formulation, des partenaires, des évaluations d'ores et déjà rendues par un certain nombre d'instances de suivi, etc. Par exemple, j'ai souligné que les mesures intitulées « actions » dans le plan manquaient singulièrement d'objectifs quantifiés. Ce constat ne m'est pas propre. Les principaux pilotes du plan s'en sont alarmés dès 2015 et ont saisi le Haut Conseil de la santé publique pour lui signifier que le plan n'était pas quantifié. Le Haut Conseil s'y est attaché et a pourvu 63 actions d'objectifs quantifiés. Ce travail, très bien fait, n'a pas été intégré dans le plan. Il n'est donc pas possible de savoir si les objectifs quantifiés ont été atteints. Le rapport repose sur une analyse réalisée en 2017-2018, de la manière la plus factuelle possible, mais également sur un certain nombre d'aspects qui avaient déjà alarmé les acteurs.

L'articulation de la gouvernance de la santé-environnement avec les ARS a-t-elle évolué depuis votre premier rapport à ce sujet en 2011 ? Concernant le prochain plan national santé-environnement, que faudrait-il améliorer en matière de prévention et quelles actions spécifiques pourraient être conduites à destination des enfants et des jeunes ? Quels thèmes émergents devraient y être traités en priorité ?

Les ARS sont en principe l'un des trois piliers des PRSE, sur lesquels je circonscrirai mon propos. Au niveau régional, se posent plusieurs sujets de gouvernance. Lorsqu'elle travaille au PRSE, l'ARS n'a pas la capacité d'intervenir sur d'autres plans de santé publique, qui sont des morceaux virtuels du PRSE. Par exemple, l'ARS n'a pas son mot à dire sur la déclinaison régionale du plan Écophyto, sauf si elle a des relations particulièrement suivies avec les acteurs locaux. Rien n'oblige néanmoins les services du ministère de l'agriculture à consulter l'ARS et encore moins à recueillir son accord lorsqu'elle décline régionalement le plan Écophyto. Le PNSE et ses déclinaisons régionales ne sont pas des plans parmi d'autres, puisqu'ils ont, aux termes mêmes du code de la santé publique, une vocation à l'exhaustivité. L'article L. 1311-6 du code de la santé publique, issu de la loi du 9 août 2004, dispose qu' « un plan national de prévention des risques pour la santé liée à l'environnement est élaboré tous les cinq ans. Ce plan prend notamment en compte les effets sur la santé des agents chimiques, biologiques et physiques présents dans les différents milieux de vie, y compris le milieu de travail, ainsi que ceux des événements météorologiques extrêmes ». L'ensemble du champ est donc couvert, contrairement d'ailleurs à ce que prévoit le PNSE. Il n'est pas possible d'imaginer, de façon rationnelle et efficace, que des plans soient complètement scindés du PNSE. Les objectifs de la santé-environnement ne peuvent être atteints que par l'action sur des déterminants de santé échappant largement au champ sanitaire. Quoi qu'édicte une ARS, si des pesticides sont vaporisés dans des secteurs viticoles à proximité d'habitations, il n'est pas possible de faire grand-chose, excepté le constat de problèmes majeurs de santé publique.

Par ailleurs, les conseils régionaux sont sollicités pour participer au tour de table PRSE et, au-delà, ils possèdent un rôle essentiel dans les règles, notamment d'urbanisme. Ils élaborent les schémas très englobants, les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), opposables à un ensemble de schémas infrarégionaux, en termes d'urbanisme et de pollution de l'air. Pour leur élaboration, les interlocuteurs majeurs sont le conseil régional, chargé de l'élaboration de ce plan et de son adoption, et la préfecture de région, mais non l'ARS. Un problème de cohérence se pose entre le champ de compétences de l'ARS, en tant que porteur des questions de santé, son positionnement institutionnel et sa capacité à se faire entendre.

Le rapport fournit néanmoins des exemples de partenariats locaux qui se tissent. Le conseil régional de Bretagne a ajouté lui-même un tour de table pour participer pleinement à l'élaboration du PRSE et est davantage acteur que le schéma institutionnel ne l'inviterait à l'être. Reste que lorsque les acteurs locaux sont volontaires, ils doivent déployer une énergie colossale pour convaincre leurs collègues et leur hiérarchie au sein de leur propre institution et pour inciter leurs partenaires à suivre cette démarche.

La question relative aux améliorations en matière de prévention vise l'ensemble de la gouvernance de ces plans. Il ne fait pas sens, selon moi, de vous répondre sur des mesures spécifiques aux enfants, par exemple. La prévention constitue une dimension essentielle. Le schéma que j'ai décrit en introduction, c'est-à-dire des enjeux majeurs de santé et des déterminants de santé au-delà de la responsabilité d'un seul ministère, dessine un champ inter-partenarial. Un moteur doit pousser l'ensemble des acteurs à agir ensemble pour limiter les impacts nocifs, dus essentiellement à des pollutions, mais également à d'autres facteurs, tels que des végétaux allergisants. À ce propos, il est à noter qu'un certain nombre d'acteurs de la santé-environnement aiment d'autant plus parler de l'ambroisie, qu'aucun lobby ne plaide pour la laisser pousser.

En ce qui concerne les thèmes émergents, le rapport préconise que ce plan cesse d'être un plan parmi d'autres, son rôle le prédestinant à être une sorte de plan chapeau de l'ensemble des plans sanitaires, et dessinant à leur égard une matrice méthodologique. Il ne s'agit pas d'imposer le contenu de chaque plan, défini par des acteurs compétents dans leur domaine. Une gouvernance solide d'un PNSE pourrait en revanche imposer que chaque plan de santé publique, ou ayant des conséquences fortes sur la santé publique, obéisse à des objectifs quantifiés, énoncés et pertinents, identifie les moyens à mettre en œuvre, les acteurs concernés, les méthodes d'évaluation et les moyens de les faire connaître, y compris dans le public. Ce dernier aspect constitue le meilleur moyen pour élargir le débat et faire en sorte que les politiques prennent des décisions éclairées, sous l'impulsion des populations et des connaissances d'un certain nombre d'acteurs.

Nous avons bien compris les problématiques de gouvernance à l'échelle nationale. Que proposez-vous pour la gouvernance territoriale ? Une compétence obligatoire des EPCI en matière de santé environnementale permettrait-elle d'améliorer la gouvernance à l'échelle des territoires ? Croyez-vous, au contraire, que l'ARS doive être repositionnée pour lui donner une compétence officielle, cohérente avec son positionnement institutionnel ? Ou bien la solution se situe-t-elle, selon vous, à l'échelle des conseils régionaux ? À qui confieriez-vous le leadership de cette gouvernance ?

Les EPCI possèdent aujourd'hui des compétences assez diversifiées et pour la plupart optionnelles. Comme les autres collectivités territoriales, ils détiennent des compétences entrant, en pratique, dans le champ de la santé-environnement. Les communes, par exemple, s'occupent des écoles et les départements, des collèges. Or un collège peut se situer à proximité d'un sol pollué. Des peintures nocives peuvent être utilisées pour la rénovation d'une école. Ce type de compétences est a priori bien loin de la sphère sanitaire, mais y exerce un effet direct en réalité, si l'on veut bien considérer la politique publique qu'est la santé-environnement dans toutes ses dimensions. Je me garderai d'une analyse précise sur les EPCI, dont le champ d'intervention est très diversifié, mais qui exercent une grande partie des compétences antérieures des communes. En termes d'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme (PLU) sont en train de devenir des plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUI). Or, l'École des hautes études de santé publique possède, depuis dix ou quinze ans déjà, un guide intitulé Urbanisme et Santé, montrant que, selon leur orientation, les décisions d'urbanisme sont plus ou moins défavorables à la santé. Les EPCI ont donc déjà des compétences en santé-environnement.

Dans la crise que nous traversons actuellement, un facteur sanitaire a provoqué la prise d'un ensemble de décisions à fort impact économique. Les deux mondes ne peuvent pas être scindés totalement. Ces décisions ont été prises parce qu'il a été considéré que la santé humaine primait sur les objectifs économiques, lorsque ceux-ci sont contrariés par les décisions prises en matière sanitaire. Le caractère brutal de la crise causée par le facteur viral a rendu les choses plus visibles.

En matière de santé-environnement, les choses sont moins visibles. Le directeur de Santé publique France a rappelé devant vous l'étude selon laquelle la pollution de l'air induit, en France, 48 000 morts par an. Ce nombre renvoie uniquement à la pollution aux particules fines. Le département de Santé publique France qui a produit cette étude a bien précisé qu'il s'agissait d'une estimation de base, ne prenant pas en compte les interactions avec d'autres facteurs.

Je citerai un autre exemple. Nous connaissons, pour l'essentiel, la chronologie de l'amiante. En page 61 du rapport, figure un extrait de l'un des volumes du rapport publié entre 2001 et 2013 par l'Agence européenne de l'environnement et intitulé Signaux précoces, leçons tardives. Ce rapport étudie, pour un certain nombre de cas, dont celui de l'amiante, la chronologie correspondante. Les premiers signaux inquiétants, montrant une nocivité forte de l'amiante sur la santé humaine, datent de la fin du XIXe siècle. Au milieu du XXe siècle, suite aux premiers tableaux de telle ou telle pathologie liée à l'amiante, la dangerosité de l'amiante était connue. Cela ne signifie pas qu'elle l'était dans son intégralité. Il y a dix ou onze ans, deux nouveaux liens de causalité ont été établis entre l'exposition à l'amiante et les cancers du larynx et de l'ovaire. Le champ est donc très vaste et rarement totalement exploré. Même sur un sujet bien connu tel que celui de l'amiante, des liens de causalité sont découverts. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a caractérisé l'amiante comme cancérogène certain en 1975 et l'amiante a été interdit en France en 1997. Le titre du rapport de l'Agence européenne de l'environnement, Signaux précoces, leçons tardives montre bien que nous ne sommes pas dans une conception dénoncée parfois comme tout à fait exagérée du principe de précaution, mais dans le domaine du risque avéré, voire de la réparation concernant l'amiante, même si des effets continuent à être découverts.

Ces différents exemples attestent de la nécessité de mesures fortes. Il ne s'agit pas d'identifier une seule structure responsable de la santé-environnement. Il faut que la commune, lorsqu'elle choisit l'implantation de sa crèche, que le conseil régional, lorsqu'il s'occupe de ses politiques de formation professionnelle, que l'État, dans l'exercice de ses compétences régaliennes, prennent en charge cette question. Même au sein du ministère de la santé, la direction générale de la santé n'est pas seule, la direction des hôpitaux doit également jouer un rôle. Un ensemble d'initiatives locales visent à accentuer la prise en compte de la santé-environnement dans les hôpitaux, mais elles sont très loin d'avoir abouti. Une sensibilisation est nécessaire. Des décisions allant dans le bon sens doivent être prises, associées à une gouvernance forte du plan.

Vous dites que le rapport établit des constats critiques sur le PNSE3. Qu'est-ce qu'un plan en France ? Il existe un ancrage législatif. Le code de la santé publique définit un plan de santé publique et le PNSE. Reste que le plan n'est opposable à aucune norme ni à quelque décision que ce soit. Le PNSE n'est opposable à aucun autre plan, c'est-à-dire qu'il est à la fois structurant et inopposable. Comment pourrait-il fonctionner ? Il ne le pourrait que par une impulsion très forte, portée par une structure dédiée. C'est la raison pour laquelle le rapport propose de confier un rôle très accentué au Groupe Santé Environnement (GSE), mis en place pour le PNSE2 et prorogé pour le troisième, mais qui ne dispose pas des moyens dont il aurait besoin pour jouer pleinement son rôle. La gouvernance envisagée dans le rapport est totalement innovante : deux parlementaires et un représentant des régions de France afin que le GSE puisse détenir un véritable pouvoir d'interpellation.

Vous avez interrogé le directeur de Santé publique France sur sa capacité d'interpellation. Il vous a répondu qu'il était parfaitement libre d'interpeller ses directions de tutelle. Reste que ses directions de tutelle sont prises dans le jeu des arbitrages ministériels, influencés par beaucoup d'autres facteurs. Ce mécanisme a été brillamment décrit par William Dab dans un certain nombre d'ouvrages. Le ministère de la santé n'est pas toujours celui qui pèse le plus dans ce mécanisme, tout comme celui de l'environnement. D'autres enjeux s'opposent à ce que telle ou telle décision soit prise de telle ou telle manière. Le fonctionnement est identique au niveau local. Les enjeux de santé-environnement doivent être identifiés de manière claire et publique. Le nombre de morts dus à la Covid est cité tous les jours à la radio mais je ne pense pas que vous entendiez souvent, sur les ondes, parler du nombre de morts dus à la pollution de l'air ou des perturbations sanitaires fortes dues au bruit ou aux perturbateurs endocriniens. C'est peut-être davantage le cas dans la dernière période, depuis un ou deux ans, mais de manière assez ténue.

Des décisions doivent donc être prises. Elles ne sont pas faciles à prendre, pour qui que ce soit, qu'il s'agisse de la gouvernance nationale ou régionale. Un certain nombre de décisions existent d'ores et déjà, mais elles ne sont pas forcément mises en œuvre. Je prendrai pour exemple les plans relatifs aux pesticides. Le premier plan Écophyto a fixé l'objectif de réduire dans les dix ans à venir l'usage des pesticides de 50 %, si possible. C'est intéressant, mais en fixant un objectif de politique publique, puis en ajoutant une virgule suivie de « si possible », il est peu probable que cela fonctionne. Effectivement, comme le décrit le rapport, les objectifs ont été décalés systématiquement dans le temps.

La loi 2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement avait prévu :

– le développement d'une démarche de certification environnementale des exploitations agricoles afin que 50 % de ces exploitations puissent y être largement engagées en 2012 ;

– le lancement, au plus tard en 2009, d'un programme pluriannuel de recherche appliquée et de formation pour l'ensemble de l'agriculture ;

– le lancement, à la même échéance, d'un état des lieux de la santé des agriculteurs et des salariés agricoles ainsi que d'un programme de surveillance épidémiologique.

Le législateur n'a pas dormi pendant ce temps, les acteurs n'ont pas hiberné, un certain nombre d'actions ont été menées, mais lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre une norme aussi forte qu'une loi, force est de constater qu'un certain nombre d'obstacles s'y opposent. D'où la nécessité d'une gouvernance très forte pour un dispositif aussi fragile qu'un plan. Des évolutions sont possibles avec le temps. La sensibilité aux questions de santé est peut-être un effet heureux de la crise actuelle. Cette gouvernance est indispensable.

Quant au choix du niveau territorial d'intervention adéquat, certaines communautés de communes regroupent 15 000 habitants alors que des métropoles en comptent 700 000. Nous savons que les petits établissements publics de coopération intercommunale possèdent des moyens limités alors que de plus en plus de compétences leur sont transférées (les plans climat énergie territoriaux, la Gemapi, etc.). Quels moyens leur seraient transférés pour exercer cette nouvelle compétence ? Faute de moyens humains, les communautés de communes feraient appel à des bureaux d'études. Le département me semble être une échelle un peu plus adaptée à ce sujet, sachant que tous les niveaux d'administration territoriale interviennent. Même si la compétence des permis de construire relève de l'intercommunalité, le maire détient le pouvoir de signer un permis pour une école, par exemple.

Les exemples que j'ai cités étaient peut-être trop locaux. Je ne voudrais pas donner l'impression qu'il s'agirait de reporter la responsabilité sur tel ou tel niveau, en particulier les niveaux infrarégionaux les plus petits. Au contraire, l'une des propositions du rapport est de cesser de considérer le PRSE comme un mode très marginal de contractualisation. Pour la contractualisation entre l'État et les régions, un outil de base existe : le contrat de plan État Région (CPER). Le rapport propose d'intégrer les PRSE dans les CPER, de sorte que ces contractualisations se réalisent au bon niveau. Il est tout d'abord difficile de multiplier les outils de contractualisation, sans perdre beaucoup d'énergie, entre l'État, les collectivités territoriales ou les ARS. En outre, le CPER est l'outil de base. Cette proposition ne figure pas dans le rapport du CGEDD. Elle est difficile, car elle semble massive, mais les enjeux ne sont-ils pas massifs ? Les 50 000 morts de la pollution de l'air et les autres pathologies graves dues à un ensemble de déterminants de santé nécessitent « un changement de braquet ». Dans ces conditions, faire du directeur général de l'ARS un cosignataire du CPER ne serait pas nécessairement incohérent. Pour que ces outils soient ce que la loi leur demande d'être et soient efficaces, nous devons arriver à une gouvernance à la fois simple et robuste.

Je suis tout à fait d'accord avec vous lorsque vous expliquez qu'aucune grande structure ne définira les actions de la santé environnementale mais que des actions doivent être entreprises à tous les niveaux. Certaines doivent relever du niveau national et d'autres des collectivités territoriales. Il faut également inciter le monde privé à nous accompagner. J'ai toutefois l'impression que nous oublions toujours la nécessité d'outils d'aide à la décision. Nous sommes les champions du constat et de l'observation. Nous savons que des substances sont considérées, fortement suspectées, voire avérées d'être nocives. Des chiffres faisant peur sont cités à la radio. Pour autant, pour reprendre l'exemple de l'installation d'une crèche, les représentants de collectivités territoriales nous interrogent sur les outils disponibles pour savoir si l'installation d'une palissade autour du jardin où les enfants joueront suffira à prévenir la pollution de l'air. Il est évident que ce ne sera pas suffisant. Pour autant, des collectivités territoriales installent des crèches en prétendant que les enfants pourront jouer dehors en étant préservés de la pollution aux particules fines grâce à une palissade en bois.

Quand disposerons-nous de solutions simples et qui fonctionnent, proposées par des agences ou des partenaires public/privé, tenant compte de la spécificité des territoires, de l'exposition à différentes sources de pollutions extérieures (pesticides, trafic routier ou maritime, etc.) et de la diversité des solutions possibles ? À l'heure actuelle, il n'existe pas de réel outil d'aide à la décision pour les collectivités territoriales, voire au niveau national.

Par exemple, en ce qui concerne les produits ménagers pour les établissements recevant du public, nombre de collectivités territoriales nous ont expliqué qu'elles avaient établi elles‑mêmes leur liste de produits d'hygiène pour nettoyer les locaux et faire en sorte que l'air soit préservé, mais qu'elles avaient beaucoup de difficultés à concilier son usage avec la procédure des marchés publics. Comment faire pour proposer des outils simples et opérationnels, pour les différents échelons ?

Nous ne sommes heureusement pas complètement dans le désert. La France dispose d'un certain nombre de ressources. Il existe notamment beaucoup de porteurs locaux d'initiatives tout à fait intéressantes, parfois à un échelon assez impressionnant compte tenu de leur bénévolat ou quasi-bénévolat. Plusieurs exemples pourraient être cités. Le rapport en mentionne d'ailleurs un certain nombre. L'association santé environnement France (ASEF), composée exclusivement de professionnels de santé (environ 3 000), conçoit un ensemble d'aides à la décision, notamment des livrets sur la manière de protéger un bébé dans sa chambre. Elle explique que l'un des premiers gestes à l'approche d'être parent consiste à repeindre la chambre du futur bébé, en général avec des peintures nocives. Des outils existent donc aujourd'hui, en partie à la disposition des uns et des autres. En outre, les collectivités territoriales ont également commencé à s'organiser depuis un certain temps. Par exemple, le réseau villes-santé de l'OMS propose des outils intéressants, organise des échanges, etc.

Cela manque toutefois de simplicité et de systématicité, notamment pour les collectivités les plus petites. En outre, tout le monde ne peut pas tout savoir sur tout. Pour cette raison, les différents PNSE ont successivement prévu l'élaboration d'un portail d'informations, aisé d'accès et d'utilisation. Compte tenu du foisonnement de données, ce portail n'est pas simple à construire, mais sans être toutefois hors d'atteinte. Reste que pour l'instant, on se contente de prévoir de le construire. Ce n'est pas tout à fait vrai, car il existe des débuts de portail. Le ministère de l'environnement a mis en place un portail intitulé « Tout sur l'environnement ». Le ministère de la santé en prépare un autre, ne s'adressant pas forcément aux mêmes acteurs. Les données disponibles foisonnent. Nous nous retrouvons face au problème relativement classique, mais très inquiétant dans ce domaine, de l'interopérabilité des données. En effet, la juxtaposition de portails est contreproductive. Un outil partagé serait nécessaire, proposant des données sérieuses et vérifiées pour les différents thèmes et permettant un partage de fiches-actions, de façon à ce que les succès puissent être dupliqués ailleurs. Il s'agit d'une fonction que le rapport confie, de façon ambitieuse, au futur GSE chargé, pour l'instant, de suivre et d'orienter le plan.

Le GSE a été composé de façon informelle, sans appel à candidatures ni composition normée de la structure. 40 % de ses membres sont issus d'administrations d'État et sont les principaux pilotes des plans. Or il est difficile de mettre en œuvre, suivre et orienter à la fois un plan. Le rapport propose de clarifier sa composition. Les représentants d'ONG seraient choisis sur appel à candidatures, de manière un peu plus transparente que cela n'a été le cas jusqu'à présent. Le GSE serait doté de moyens, puisqu'à l'heure actuelle, il ne dispose même pas d'un secrétariat technique. Il serait doté d'une équipe de bon niveau, capable de « décrypter » les politiques publiques et agissant en appui du groupe, composé essentiellement de bénévoles actuellement. Pour qu'il soit doté d'un réel pouvoir d'interpellation, le groupement devrait être constitué de façon tracée et traçable. La proposition de pilotage contenue dans le rapport est celle d'un trinôme, composé de deux parlementaires, l'un nommé par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale et l'autre par la commission des affaires sociales du Sénat, qui assument désormais toutes deux les fonctions dévolues, quelques années plus tôt, à l'office d'évaluation des politiques de santé. Le troisième membre serait nommé par les régions de France, de sorte que les conseils régionaux soient représentés dès le départ dans les instances de pilotage.

Le rapport propose également que le GSE soit doté d'un minimum de moyens, d'un site Internet et qu'il soit capable de communiquer. Ses délibérations devraient être publiques. Si nous nous tournons vers une instance de ce type, le GSE pourrait exercer un réel rôle d'interpellation. Il faudrait également qu'il joue le rôle de garant de la mise en œuvre de ce grand projet d'interopérabilité des données et de constitution d'un portail unique, sur lequel retrouver les principales données ou a minima indiquer où les trouver. À l'heure actuelle, le fonctionnement se fait ministère par ministère, sans véritable pilote unique. Le GSE pourrait jouer ce rôle moteur.

Je souhaite compléter l'information à propos des actions mises en place. Depuis dix-huit mois, sous l'impulsion du GSE, le site « Agir pour bébé » a été lancé par Santé publique France et fournit des informations aux futurs parents souhaitant se renseigner sur les expositions de leur bébé jusqu'à deux ans, période dite des mille premiers jours, durant laquelle l'organisme humain est le plus fragile. Ce site existe, il est en cours d'évolution, mais est déjà beaucoup consulté. En outre, le ministère en charge de l'écologie a créé un site où sont accessibles toutes les démarches des collectivités territoriales en matière de santé-environnement, de développement durable et d'environnement. Un long chapitre concerne les démarches de santé environnementale. Ces démarches, peut-être un peu isolées ou dispersées, mériteraient une meilleure coordination, mais des évolutions existent, depuis deux ans, impulsées par le GSE.

Je m'étonne par ailleurs que dans le pilotage que vous proposez pour le GSE, vous portiez une nette préférence pour les membres de la commission des affaires sociales, c'est-à-dire le ministère de la santé, en excluant la participation du ministère en charge de l'écologie, alors même que les problématiques de santé environnementale ne concernent pas uniquement la santé. Par l'appellation même du futur PNSE4, « Mon environnement et ma santé », il est question d'une participation active du ministère en charge de l'écologie et même d'autres ministères. Dans la définition de l'OMS, « Une seule planète, une seule santé », les interactions entre le monde humain et le monde animal sont incluses. L'épisode de Covid, qui s'apparente à une zoonose, a montré que l'approche devait être extrêmement large. La mobilisation de ministères autres que celui de la santé est importante. Je note vos propositions, notamment la représentation des collectivités territoriales, totalement absentes jusqu'à présent. Je suppose que la composition est évolutive. Vous avez insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d'une gouvernance interministérielle. Il serait dommage qu'à l'intérieur d'une instance nationale, les autres ministères ne soient pas représentés. Dans ce cas, les mêmes problèmes réapparaîtraient.

De nombreux plans sectoriels existent par ailleurs. J'en ai identifié 33 ou 34. Comment envisagez-vous l'articulation entre le PNSE et ces plans sectoriels ? Vous avez évoqué les plans relatifs à l'amiante ou Écophyto. Il existe également les plans cancer, diabète, santé au travail, etc. Cela vous paraît-il cohérent ? Avez-vous identifié les difficultés provoquées par un tel chevauchement ? Que proposez-vous pour éclairer le PNSE4, qui se positionne déjà comme plan chapeau de tous ces plans existants ?

Ma proposition ne vise pas à exclure quelque ministère que ce soit. Elle vise à confier la présidence à deux parlementaires et à un représentant des régions de France. Le rapport constate que le GSE est actuellement composé, à 40 %, des représentants des ministères, qui ont beaucoup de travail dans leur domaine mais pas au sein de GSE, si la fonction de ce groupe est de suivre et d'orienter le plan. Le rapport propose de conserver la gouvernance actuelle dans sa dimension ministérielle. La tête de réseau est confiée conjointement à la direction générale de la prévention des risques au ministère de l'environnement et à la direction générale de la santé au ministère de la santé. Si le GSE conserve son rôle de suivi et d'orientation du plan, il y a peu d'intérêt, voire incompatibilité, à ce que les administrations centrales en charge d'élaborer ce plan le suivent également. Le rapport ne va pas à l'encontre de tel ou tel ministère.

S'agissant de l'articulation des plans, elle fait l'objet d'une autre proposition majeure du rapport. Vous avez évoqué le foisonnement des plans. Au niveau régional, d'autres plans existent. L'Observatoire régional de la santé d'Auvergne-Rhône-Alpes a comptabilisé 240 plans, en incluant les démarches Agendas 21. La démarche de planification est foisonnante par définition. Une coordination est nécessaire. Pour les plans nationaux ayant une déclinaison éventuellement régionale et un impact de santé publique, la juxtaposition est source de perte de temps, d'énergie et de lacunes persistantes.

C'est la raison pour laquelle le rapport assigne au PNSE une fonction de plan chapeau, conçu comme une matrice méthodologique pour l'ensemble des autres plans, lui-même ne portant que les risques émergents non pris en charge par un plan spécifique. En effet, tout ne peut pas être pris en charge par un plan. Est-ce d'ailleurs souhaitable ? Il s'agit d'un niveau d'action publique assez indéterminé, qu'il ne faut peut-être pas multiplier. En revanche, des risques émergents existent, qu'il importe de prendre en charge. Si des actions spécifiques doivent être prévues dans le PNSE lui-même, il serait pertinent de l'envisager pour les actions concernant les risques émergents. Les actions relevant d'un autre plan n'ont aucune raison de figurer dans le PNSE. Celui-ci se voit confier un rôle très fort : définir une méthode de travail et vérifier qu'elle soit bien mise en œuvre. Pour cette raison, le bénévolat ne peut y suffire, même si tous les membres de la mission, quels que soient les ministères ou les inspections concernés, sont conscients du fait qu'il est très difficile aujourd'hui de créer une administration, même « petite ».

C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai insisté sur les coûts financiers de la non-action. Ne prendre en compte que les coûts de la mobilisation de 10 ETP est une vue trop partielle. En sachant que l'inaction coûte 8 points de PIB par an pour trois facteurs, des questions peuvent se poser. Il n'est pas simple, dans l'architecture, de trouver les bons leviers, même si ce n'est pas impossible. Si rôle actif du GSE il doit y avoir, il faut lui donner les moyens de le jouer.

Les mesures dénommées actions dans le PNSE se répartissent en trois groupes. Une très grande majorité d'entre elles, environ les deux tiers, sont en réalité des actions visant à accroître la connaissance ou la communication sur tel ou tel aspect. Une petite vingtaine d'actions portent sur la réduction des risques, au cœur du sujet, mais de façon tout à fait floue. À notre sens, seulement 5 % des actions peuvent être, en réalité, identifiées. 14 actions, soit 13 % du total, ne font qu'annoncer ou souhaiter l'élaboration de plans à venir ou bien rappeler la nécessité de mettre en œuvre telle ou telle mesure figurant déjà dans un plan. Il n'est donc pas indispensable de les conserver. Il est également possible de rayer sans scrupule toutes les mesures baptisées actions et qui ne visent aucun objectif précis, c'est-à-dire quantifié. La quantification des actions n'est pas de la politique fiction, le PNSE1 s'y était employé.

Une action prévoit par exemple de réduire les points noirs du bruit. Tout le monde ne peut que s'y associer. En réalité, les points noirs du bruit sont pour l'essentiel des points routiers. Les compétences afférentes ont été transférées aux conseils départementaux. Or, le PNSE ne prévoit aucun moyen pour l'État d'informer les conseils départementaux d'un objectif de réduction des points noirs du bruit, de contractualiser avec eux ou de trouver un autre moyen d'incitation, afin qu'ils se mettent en mouvement. À l'heure actuelle, une action de ce type est un vœu pieux. Dans l'absolu, nous nous satisfaisons de savoir que les rédacteurs du plan souhaitent réduire les points noirs du bruit. Nous sommes tous d'accord pour le faire, mais ce n'est pas par une inscription de la sorte dans un plan que ce sera fait, avec quelque vraisemblance que ce soit. Je pense en outre qu'il faut répartir les actions entre les plans et non pas reprendre dans le PNSE toutes les actions énumérées dans d'autres plans.

Vous venez de nous expliquer qu'un certain nombre d'actions des plans précédents étaient en réalité incantatoires et parfaitement virtuelles, sans ancrage territorial, sans moyens, indicateurs, ni objectifs au niveau national et sans connexion avec le terrain pour leur réalisation. Je m'interroge sur votre calcul de l'impact sur le PIB de la non-action. Il est extrêmement compliqué d'évaluer des impacts économiques et même sanitaires en matière de santé environnementale. Nous nous référons toujours au taux de mortalité lié aux problématiques de qualité de l'air, mais nous ne disposons pas des moyens de réaliser l'évaluation des autres pathologies de santé environnementale. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point, nous fournir quelques informations ou nous renvoyer à une documentation ? En l'état, cela affaiblit notre discours et la mobilisation des décideurs gouvernementaux sur les conséquences sanitaires et budgétaires.

Dans ce domaine comme dans d'autres, certaines études ont été menées et d'autres non. Nous nous sommes appuyés exclusivement sur trois domaines pour lesquels des études existent. En ce qui concerne le bruit, ces études ont été réalisées par l'ADEME et le Conseil national du bruit en 2016. Nous n'avons mené aucune étude en propre. Nous avons simplement recherché les études disponibles dans tel ou tel secteur.

S'agissant des données produites, vous avez évoqué le rapport du Sénat sur les coûts liés à la pollution de l'air. J'ai demandé à la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) d'actualiser les données qu'elle avait fournies au Sénat. Le rapport va donc un peu plus loin que l'étude sénatoriale et fournit les fourchettes actualisées par la CNAM. Elle-même constate les coûts globaux afférents aux pathologies en lien avec la pollution de l'air et retient une proportion très faible au demeurant, par prudence je pense, de cette enveloppe globale de coûts pour l'attribuer aux facteurs environnementaux. Pour tel ou tel type de cancer, les causes peuvent être environnementales ou autres. En l'occurrence, la CNAM a fait le départ sur cet exemple précis. Elle avait travaillé pour le Sénat et a actualisé les chiffres pour la mission. Encore une fois, elle a utilisé un pourcentage volontairement très faible de l'enveloppe globale pour l'attribuer aux facteurs environnementaux. Dans certains cas, les liens de causalité sont plus nets car les pathologies sont, de manière plus univoque, attribuables à ce facteur.

Nous avons rencontré des acteurs locaux très nombreux, qu'il s'agisse des services de l'État, des collectivités territoriales ou des ARS, nous ayant expliqué avoir besoin de ce type d'études pour documenter la nécessité d'agir et obtenir les moyens budgétaires correspondants. C'est aussi une action qu'il faut accentuer. Au niveau de l'OMS, la dernière étude globale par pays, qui concerne la France et qui identifie un certain nombre de décès dus aux causes environnementales, date de 2006. À l'époque, il avait été calculé qu'en France, plus de 74 000 morts étaient liés à cette cause environnementale. Entre-temps, la recherche progresse. Elle ne progresse pas, lorsque les études ne sont pas commanditées. Les études de cohorte ne s'improvisent pas, elles nécessitent du temps et des moyens.

Le rapport retient des études de source officielle et validées par les administrations compétentes. À chaque fois qu'un arbitrage était nécessaire, nous l'avons fait a minima, de façon à ne pas produire de chiffres surévalués, mais la démarche est tout à fait insatisfaisante. Nous ne pouvons présenter que les études disponibles. Ces études ne sont toutefois pas inutiles car elles permettent de disposer d'ordres de grandeur d'un niveau très élevé. La donnée précisant un ordre de grandeur en milliards ou en dizaines de milliards d'euros est utile. Reste qu'à défaut d'études de base à plus vaste échelle, nous ne pourrons aboutir qu'à des approximations. Celles-ci sont toutefois à un niveau tellement conséquent qu'elles justifient, sans trop de débats, une action plus nette.

J'ai cité la loi de 2009 en matière agricole. J'ai beaucoup insisté sur l'importance des financements et des coûts liés à la non-action. Pour autant, au-delà du financement, d'autres dimensions sont envisageables, en premier lieu, la dimension normative. L'État dispose du pouvoir normatif. Il est possible de prendre des décisions induisant telle ou telle forme d'évolution sans qu'elle représente un coût. Une autre dimension est le temps. On entend souvent qu'il n'est pas possible d'agir du jour ou lendemain. La loi de 2009 date néanmoins de onze ans. Nous ne demandons pas des évolutions en trois mois. Cette dimension du temps existe. Il ne s'agit pas d'un sujet qui a été découvert hier.

En effet, ces problématiques ne datent pas d'hier. Comment se fait-il que la mobilisation ne soit pas plus importante pour lancer ce type d'évaluations ? Qui détient le pouvoir de décider les actualisations des données en provenance de l'OMS, qui ne sont même pas franco-françaises ? Que pourrions-nous faire pour inciter les décideurs à lancer des études nous permettant d'obtenir une meilleure visibilité ?

Vous avez par ailleurs parlé des liens de causalité. Disposons-nous d'études sur les autres pathologies chroniques, en pleine explosion ? Comment avancer pour une mise en commun des données existantes ? Des données sont produites par Santé publique France, d'autres par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). Est-il possible d'effectuer plus rapidement des rapprochements, sans attendre l'hypothétique grande plateforme qui existerait dans dix ans ? Comment se mobiliser pour obtenir des données et une épidémiologie qui « tiennent la route », puis organiser le partage des données ?

Les différents exemples que j'ai cités illustrent le fait que la décision ne se situe pas à un seul niveau. Pour autant, la volonté politique peut être motivée par différentes dimensions : la dimension éthique et l'attachement à la vie et la santé humaine, qui est quand même un point assez commun entre les différents gouvernants, quelle que soit leur orientation politique ; la dimension financière ; la dimension juridique et de responsabilité, que les gouvernants perçoivent sans doute de plus en plus. La préservation de la santé et l'absence éventuelle d'actions devant des facteurs de nocivité majeurs engagent des responsabilités. Un rapport rendu par différentes inspections générales sur les produits phytosanitaires a montré que la mise en cause de la responsabilité pour non-action était pertinente dans ce domaine.

En septembre 2018, le Président de la République s'est rendu en Martinique et a déclaré que « l'État prendra sa part de responsabilité et avancera dans le chemin de la réparation, au sujet du scandale environnemental lié au pesticide chlordécone, fruit d'un aveuglement collectif ». Or la chlordécone, qui est un pesticide organochloré, polluant organique persistant, est un perturbateur endocrinien reconnu comme neurotoxique. Elle a été classée cancérogène possible dès 1979 par l'OMS. En France, une interdiction a été prononcée à deux reprises par la commission des toxiques en agriculture, mais l'autorisation d'utiliser la chlordécone dans les Antilles françaises a été accordée en 1972, à titre provisoire, puis renouvelée. Dans le même temps, en 1976, la même substance était interdite aux États-Unis. Dans les Antilles françaises, les dérogations successives qui ont fait échec à l'interdiction ont duré jusqu'en 1993. Nous n'étions pas dans l'ignorance, mais dans les dérogations successives. Je vous laisse faire des parallèles avec d'autres sujets, si vous le souhaitez.

En tout état de cause, les données ne sont pas toujours disponibles. Parmi les risques, certains ne sont pas suspectés. Il n'est donc pas possible d'agir contre eux. Les risques suspectés entrent quant à eux dans le champ du principe de précaution. Il s'agissait en l'occurrence d'un risque avéré, pour lequel le principe de prévention devait s'appliquer. Nous sommes désormais dans le principe de réparation. En réalité, les données sont présentes. Pour cette raison, il est particulièrement important, non pas d'attendre un hypothétique portail disponible dans dix ans, mais de se dépêcher de le mettre en place, de souligner le grand intérêt des portails ponctuels existants ou en cours de création, sous tel ou tel support et d'arriver à trouver un support, porté par le GSE ou d'une autre manière, permettant l'interopérabilité des données et la connaissance publique des données.

Dans le cas de l'amiante, de décision repoussée en décision repoussée, c'est un lanceur d'alerte qui a finalement provoqué le « scandale de l'amiante ». En réalité, entre le moment où le premier tableau de maladie professionnelle a été publié et celui où l'interdiction a été prononcée, près de cinquante ans se sont écoulés. Aucune raison ne justifie que dans notre société, qui est une société de l'information, ces données ne soient pas réellement prises en compte. Nous disposons des outils nécessaires, au moins virtuellement. Il importe de les rassembler et de les mettre en valeur.

L'audition s'achève à quinze heures cinquante minutes.

Membres présents ou excusés

Commission d'enquête sur l'évaluation des politiques publiques de santé environnementale

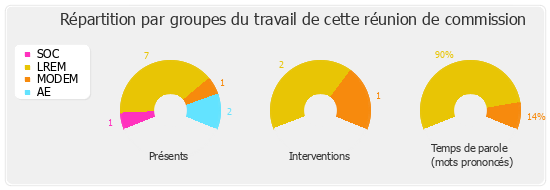

Réunion du mercredi 16 septembre 2020 à 14 heures

Présents. – Mme Annie Chapelier, Mme Audrey Dufeu Schubert, M. Yannick Haury, Mme Sandrine Josso, Mme Valérie Petit, Mme Claire Pitollat, M. Dominique Potier, Mme Nathalie Sarles, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Jean-Louis Touraine, Mme Élisabeth Toutut-Picard.