Commission d'enquête sur l'évaluation des politiques publiques de santé environnementale

Réunion du mercredi 16 septembre 2020 à 16h00

La réunion

L'audition débute à seize heures.

Monsieur Gilles Pipien, vous êtes inspecteur général des ponts, des eaux et forêts. Vous avez une connaissance de long terme des questions de santé environnementale. Vous avez été rédacteur d'un rapport critique sur le fonctionnement du plan national santé environnement, dans sa troisième version (PNSE3). Je vous demanderai de nous présenter votre définition de la santé environnementale, la manière dont vous avez été amené à vous investir dans les questions de santé environnementale et comment votre inspection générale est intervenue dans l'évaluation du plan national santé environnement (PNSE). Je vous inviterai ensuite à identifier les points forts et les points faibles du plan et enfin à nous faire part de vos recommandations.

M. Vindimian est ingénieur en chef du génie rural, des eaux et forêts, spécialiste des impacts toxiques sur l'environnement et la santé et expert dans le domaine des politiques publiques environnementales.

(MM Gilles Pipien et Éric Vindimian prêtent serment.)

Je salue votre initiative d'instituer cette commission d'enquête, sur un sujet qui me paraît important pour nos concitoyens. Nous avons prévu d'évoquer différents points : la définition de la santé environnementale ; les enjeux ; la gouvernance, qui nous paraît un point-clé de l'indispensable politique publique à mener dans ce domaine, selon trois dimensions – la recherche (d'abord savoir pour agir), la gouvernance nationale et l'action au niveau des territoires. Nous terminerons par quelques éléments relatifs à l'opérationnalité d'un plan dans ce domaine. Si, en fin de réunion, vous nous demandez quelque vision personnelle, nous serons à votre disposition pour des messages conclusifs.

Vous nous avez demandé pourquoi et comment nous nous étions mobilisés. À titre personnel, j'ai passé vingt ans de ma carrière dans des directions départementales de l'équipement, plus particulièrement dans les secteurs de l'urbanisme et du logement social. Peu à peu, des questions comme celles du bruit, de la sécurité routière, des transports urbains ou des paysages me sont apparues importantes, notamment, la question du bruit, pour laquelle j'ai constaté l'enchevêtrement des questions sociales, environnementales et sociologiques. Physiquement et psychologiquement, nous ne ressentons pas tous le bruit de la même façon.

Lorsque j'ai rejoint le monde de l'environnement, j'ai été confronté à un autre sujet majeur : la prévention des risques naturels majeurs et des difficultés à gérer les déchets en France, en particulier en Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans la région où j'intervenais. Naturellement, les questions de santé étaient sous-jacentes. Mon passage à la direction du cabinet de la ministre de l'écologie, de 2002 à 2004, a constitué un véritable virage et une prise de conscience. J'ai eu la chance de participer, en liaison étroite avec les ministères de la justice et de la santé, à la mise en place de la Charte de l'environnement, aujourd'hui intégrée à la Constitution. En France, nous avons, au plus haut niveau, dans la Constitution, une définition de la santé-environnement. En effet, l'article 1er de la Charte de l'environnement dispose : « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Le lien est clair et au plus haut niveau. Via les questions préalables de constitutionnalité, n'importe quel citoyen, devant un tribunal civil ou administratif, peut y faire référence, comme cela a été fait récemment dans un conflit avec des entreprises qui voulaient produire en France des produits interdits, pour les exporter à l'étranger. Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur l'article 1er de la Charte de l'environnement pour valider la décision de l'État.

Dans ces fonctions, j'ai également eu la chance de lancer, grâce à un travail de chercheurs, le premier plan national santé-environnement. J'ai ensuite passé huit ans à la Banque Mondiale où j'ai travaillé, notamment avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et son département santé-environnement dirigé par la Docteur Maria Neira, à un programme régional de santé-environnement en Méditerranée. Les priorités étaient claires, que ce soit au Caire, à Casablanca ou ailleurs : la pollution de l'air et l'eau. Enfin, revenu à l'inspection générale, j'ai eu à évaluer les deuxième et troisième plans nationaux santé- environnement.

La définition de la santé est un préalable à celle de la santé environnementale. Il faut revenir à la définition de l'OMS. Pour l'OMS, « la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». Dans cette définition, nous introduisons un contexte beaucoup plus large que simplement la maladie corporelle à laquelle nous pensons. L'OMS indique que « la salubrité de l'environnement concerne tous les facteurs physiques, chimiques et biologiques exogènes et tous les facteurs connexes influant sur les comportements ». Il s'agit de ce qui influe sur nous, non notre comportement direct, en fumant du tabac, par exemple, mais ce qui nous impacte. Cette notion recouvre l'étude des facteurs environnementaux susceptibles d'avoir une incidence sur notre santé. Tout ceci ressort clairement au niveau international.

À ce propos, j'attire votre attention sur le fait que le département santé et environnement de l'OMS s'intitule en réalité « déterminants sociaux et environnementaux de la santé ». Ce département et l'OMS nous incitent à réaliser des interventions de prévention, sur la base d'une compréhension de l'analyse scientifique. Ce terme de prévention est un point-clé car il est au cœur d'un certain nombre d'incompréhensions. L'OMS martèle, depuis plusieurs années, qu'il faut prendre des mesures urgentes dans des secteurs tels que l'énergie (les centrales à charbon par exemple), les transports, l'industrie, l'agriculture (oserais-je parler des pesticides), en coopération avec le secteur de la santé. Ce terme de coopération est important. Nous en parlerons aujourd'hui. Il trouve une traduction dans le terme plus constitutionnel d'interministérialité.

L'Agence européenne de l'environnement a récemment remis un rapport important. Elle évoque aussi ce sujet. Il est intéressant de voir de quoi elle parle. La liste des risques environnementaux qu'elle cite est extrêmement intéressante : les zoonoses, soit les maladies transmises par des animaux sauvages, question d'actualité ; la pollution de l'air (dans ce rapport, l'Agence européenne de l'environnement considère qu'il s'agit de la priorité) ; le bruit ; le changement climatique, en évoquant les vagues de chaleur ; les produits chimiques ; l'électromagnétisme, d'actualité également avec la 5G ; la pollution de l'eau ; la qualité de l'eau potable ; la résistance aux antimicrobiens, souvent oubliée ; les conditions sociales.

Cela me permet d'aborder les enjeux. Selon l'OMS, au niveau mondial, 23 % de la mortalité, soit presque un quart des décès mondiaux, 12 à 13 millions, sont liés à une cause environnementale, en premier lieu, la pollution de l'air et, en second lieu, la qualité de l'eau. L'Agence européenne de l'environnement, dans son rapport récent qui s'appuie sur les études de l'OMS, estime ce taux à 13 % en Europe, soit 630 000 décès par an. Oserais-je faire le lien avec la mortalité totale en France en 2019, où 610 000 décès se sont produits ? Autrement dit, la mortalité en Europe du fait de causes environnementales correspond à celle d'un pays comme la France chaque année. Pour la France, il est difficile d'obtenir la moindre estimation. Le rapport de l'Agence européenne de l'environnement est le seul qui avance un pourcentage global estimé, sous la forme d'une carte à l'intérieur de l'étude, à environ 10 % de la mortalité, pour la mortalité liée à des causes environnementales, soit grosso modo 60 000 décès par an. La seule valeur à peu près précise avancée par Santé publique France en 2014/2015 fait état de 48 000 décès par an liés à la pollution de l'air. Une étude de l'OMS Europe en 2019 parle de 67 000 décès. En clair, ces chiffres sont élevés. Le Sénat a fourni un chiffre tout aussi intéressant dans un rapport de 2015 : le coût de la pollution de l'air en France s'élève à 100 milliards d'euros par an. Ce point me paraît essentiel. Il importe d'intégrer les questions économiques.

Pour résumer les enjeux, les chiffres sont élevés mais les données sont-elles suffisantes ? J'aimerais que M. Vindimian revienne sur cet aspect. Quant aux coûts économiques, la conclusion est qu'il est temps de mener une politique publique ambitieuse sur ce sujet majeur de santé publique et économique. À titre de comparaison, ces 100 milliards d'euros reviennent à jeter un plan de relance « à la poubelle » chaque année.

Les données sont un problème récurrent. De grandes opérations sont régulièrement lancées pour produire des données et les rendre publiques, mais sans aboutir jamais, avec un certain nombre d'arguments à l'appui, dont le secret médical. Celui-ci est évidemment très important, il faut le respecter, mais rien n'empêche d'anonymiser les données et de vérifier que, pour une donnée particulière, le nombre de personnes ne soit pas si petit qu'il permette de les identifier. L'argument du coût tient à la nécessité de structurer des bases de données non interopérables en l'état, empêchant de raccorder des questions de pollution à des questions de santé.

J'observe que, dans le même temps, les fameux Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft (GAFAM) récupèrent un certain nombre de données, qui ne sont évidemment pas structurées, puisqu'ils les recherchent directement à partir de vos activités et les utilisent pour en tirer des informations, des généralités, voire des informations très précises sur vous-mêmes et vous profiler afin de vous adresser des publicités. Le système, s'il n'est pas toujours efficace, fonctionne de mieux en mieux.

Le problème est que nous n'investissons pas suffisamment d'intelligence dans ces questions. Dans le domaine de la santé-environnement, sont présents les « nobles », qui travaillent sur la santé et le « tiers-état » sur l'environnement. Si nous mobilisions pour les données environnementales et sanitaires l'intelligence artificielle consacrée à la voiture autonome et à tous les autres dispositifs, avec des mathématiques, en cours de développement, nous disposerions de nombreuses informations sur les liens entre la santé et l'environnement, mais également d'hypothèses à approfondir en laboratoire ou via des études de cohorte pour rechercher les bons déterminants. Il s'agit d'une question de souveraineté de la France. Nous finirons par obtenir ces données en les achetant à de grands opérateurs multinationaux alors que nous sommes parfaitement capables, avec l'intelligence de la France dans ce domaine (nous sommes l'une des meilleures nations en mathématiques), de conserver la souveraineté sur nos données et de mener une action intelligente et utile en matière de santé-environnement.

Il est possible de faire des choses simples et, heureusement, certains ont déjà commencé. Je mentionnerai l'initiative de l'Observatoire régional de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui a travaillé avec un bureau d'études public dépendant du ministère de la transition écologique, le CEREMA. Ensemble, ils ont repéré plus de 250 bassins de vie dans cette région et ont compilé toutes les données, bassin de vie par bassin de vie, qu'elles soient environnementales ou épidémiologiques. Ils les ont comparées. Cela a permis, dans chaque bassin de vie, de repérer les priorités d'intervention. Dans la vallée de l'Arve, en lien avec la pollution de l'air par les poids lourds et les cheminées à foyer ouvert, les maladies respiratoires sont très importantes. La situation est différente dans le vieux Lyon, où le saturnisme et les problèmes d'humidité et de pollution de l'air intérieur constituent la priorité. Il suffit d'utiliser les données disponibles et de les mettre en forme. Arrêtons de dire qu'il faut créer une plateforme complexe, interopérable, qui coûtera cher et nécessitera dix ans. Mettons-nous au travail dès à présent. Ce constat nous a conduits à recommander, dans notre rapport, de mettre en place un observatoire national de la santé-environnement, afin d'assurer l'interopérabilité des données et constituer un portail participatif assurant la visibilité des enjeux sanitaires et de leurs impacts territorialisés. Il s'agit d'un point-clé. Comment mener une politique publique sans disposer du moindre indicateur ? Comment faire de la recherche sans accéder aux données ?

Je ferai deux ajouts en ce qui concerne les enjeux. Il est souvent question de la qualité de l'eau. Lorsque j'étais à la Banque Mondiale, nous avons beaucoup travaillé sur l'eau. J'appris que la priorité n'était pas la qualité de l'eau, mais sa quantité. Sans eau, vous ne pouvez pas laver les légumes ou vous laver. Vous êtes dans une absence totale d'hygiène. J'insiste sur ce point, en faisant le lien avec le changement climatique. Je suis un Provençal et je sais que l'eau de Marseille provient en totalité de la Durance. Nous pourrions également parler de Lyon ou Grenoble, où les rivières sont en régime nival, c'est-à-dire qu'en été, l'eau provient de la fonte des neiges. Or Météo France prévoit que dans dix à quinze ans, la neige sera absente au-dessous de 2 500 mètres. Dois-je évoquer la fonte des glaciers ? En clair, la question de la quantité d'eau et de son lien avec la santé est aujourd'hui complètement oubliée.

J'ai en outre évoqué rapidement l'antibiorésistance. J'ai entendu les médecins avec lesquels j'ai travaillé sur le rapport du docteur Jean Carlet de 2015, à propos de l'antibiorésistance. Selon eux, on assiste aujourd'hui à une montée exponentielle de décès dus au fait que les patients ne peuvent plus être traités, car ils sont antibiorésistants. Ces décès sont de l'ordre de 13 000 par an. Peuvent-ils être considérés comme des décès liés à l'environnement ? Pour partie. Au-delà de la surprescription médicale et vétérinaire, j'ai appris des chercheurs et des médecins l'existence de résistances croisées. En utilisant des biocides comme les pesticides ou les bactéricides que vous mettez dans vos toilettes, vous provoquez une réaction du vivant et l'émergence de bactéries résistantes à ces biocides, qui sont aussi antibiorésistantes. Il s'agit d'un problème de santé publique majeur. Sans antibiotiques, comment traiter les infections et les maladies infectieuses ?

Abordons à présent la question de la gouvernance, en commençant par la science.

Lorsque nous avons évalué le PNSE3, nous nous sommes posés la question de la recherche. J'y étais intéressé puisque, dans les travaux préparatoires au PNSE3, plusieurs rapports avaient été rédigés de façon à faire le point sur les besoins de recherche dans le domaine. À ce titre, j'avais coordonné, avec mon collègue Robert Barouki, de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, un travail ayant abouti au rapport intitulé : Initiative française de recherche en environnement-santé (IFRES). Il s'agissait d'un véritable programme contenant dix-neuf actions, des pilotes d'action et des objectifs à atteindre. La ministre de la recherche, Geneviève Fioraso, avait exprimé auprès des grandes alliances scientifiques de différents secteurs – l'alliance pour les sciences de la vie et de la santé (Aviesan), l'alliance nationale de recherche pour l'environnement (AllEnvi) et l'alliance thématique nationale des sciences humaines et sociales (Athéna) – sa satisfaction d'un tel rapport et demandé sa mise en œuvre au titre du PNSE3. Le PNSE3 comporte une action 81, intitulée « coordonner et structurer la recherche en s'appuyant sur l'initiative française pour la recherche en santé-environnement ». Elle énonce que ce rapport sera mis en œuvre.

Quelques années plus tard, au moment de l'évaluation, nous avons rencontré le directeur général de la recherche et de l'innovation. Il nous a avoué qu'il n'était pas informé être pilote de cette action. Entre-temps, l'Agence nationale de recherche avait arrêté ses programmes de santé-environnement, au profit de programmes dits « Blanc », où les chercheurs font des propositions, sans être guidés vers des questions particulières. Or la recherche n'est pas un système unique, qui fonctionne d'une seule manière. La recherche fondamentale, motivée uniquement par l'envie de connaître, sur des sujets dont on ignore s'ils seront mis en application, est très importante. Le laser n'aurait pas été inventé si des physiciens ne s'étaient posé la question de ce qu'il était possible de faire avec des photons. Au-delà, la recherche finalisée, et non pas appliquée (elle n'est pas forcément l'application de la recherche fondamentale), est menée avec l'objectif d'obtenir certaines connaissances. Typiquement, dans le domaine de la santé-environnement, nous avons envie de connaître, non seulement pour savoir, mais pour agir.

Cette recherche se finance par des circuits spécifiques. À une certaine époque, j'ai été en charge de la recherche au ministère de l'écologie. Nous possédions des programmes de recherche et allions solliciter des chercheurs pour comprendre, par exemple, comment fonctionne une zone humide. Nous avons lancé le premier programme national de recherche sur les perturbateurs endocriniens. Nous constations des anomalies génitales et des baisses de fertilité. Nous soupçonnions des molécules car nous savions qu'elles se fixaient sur des récepteurs hormonaux avec des affinités totalement étrangères aux hormones naturelles. Nous avons donc décidé de lancer des recherches. Cela n'a pas été fait dans le cadre du PNSE, ce qui est vraiment dommage.

Dans le même temps, j'ai coordonné un rapport de l'AllEnvi intitulé « Perspectives scientifiques dans le domaine des risques ». Il traitait l'ensemble des risques, y compris les risques naturels. Je vais vous lire ce que nous avions écrit sur le problème des maladies émergentes, en 2013. Nous proposions de « développer une approche écosystémique pluridisciplinaire des maladies infectieuses émergentes, associant épidémiologistes, cliniciens, infectiologues, microbiologistes, écotoxicologues et spécialistes des sciences humaines et sociales ». Nous suggérions de « relier la santé humaine avec d'autres secteurs comme la santé animale, l'environnement, le commerce, l'agriculture et les services sociaux » mais également « d'examiner les interactions entre sécurité sanitaire, sécurité alimentaire et sécurité en général ». Il y a sept ans, les chercheurs se posaient donc des questions, auxquelles nous serions très heureux de disposer aujourd'hui des réponses pour traiter la pandémie en cours. Je ne dis pas que nous aurions pu tout trouver, très bien réagir et éviter les morts, mais nous en aurions su un peu plus et aurions peut-être été un peu plus prudents. Nous aurions ainsi éclairé, par la science, la vision prospective de ce que doit être une politique publique de santé-environnement. La science peut apporter aux politiques publiques beaucoup d'informations, en amont de la conception et de la décision. Nous avons un peu trop tendance à l'oublier.

J'aimerais ajouter un élément anecdotique, mais malheureusement significatif. En mai, en pleine période de crise, l'ambassadeur à l'environnement, M. Yann Werhling, a pris l'initiative de réunir tous les instituts de recherche français de la santé humaine, animale et environnementale. L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), l'Agence nationale de sécurité alimentaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, etc. Cela a permis de faire émerger un certain nombre d'éléments. Le ministre des affaires étrangères, M. Le Drian, y a fait une intervention remarquée au niveau international, en proposant, au nom de la France, de mettre en place un groupe d'experts intergouvernemental de la santé environnementale, one health, à l'image du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Ce n'est que trois semaines ou un mois plus tard que la ministre en charge de l'écologie et le ministre en charge de l'agriculture ont réemployé ce mot. Ma question est simple. Pourquoi ces organismes de recherche ne sont-ils pas réunis une fois par an pour faire le point de l'avancée de la science sur ces sujets et se projeter au-delà dans les programmes de recherche ?

Je viens d'évoquer un concept : one health. Il s'agit d'un concept récent, ayant émergé, à l'initiative des vétérinaires, au niveau international, une vingtaine d'années plus tôt, autour de l'organisme international des épizooties, aujourd'hui dénommé Organisation mondiale de la santé animale, et qui a proposé une approche globale et coordonnée entre les questions de santé humaine et de santé animale. Ceci a été pris en compte par l'OMS et l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et est aujourd'hui porté par ces trois organisations. Depuis une dizaine d'années, nombre de scientifiques disent qu'il faut aller plus loin, qu'il faut raisonner eco health, planet health : prendre en compte les liens entre la santé humaine et la santé animale, domestique et sauvage, mais également la santé végétale et la santé des écosystèmes et comprendre les liens qui apparaissent dans ce domaine, à la fois dans la recherche et dans les territoires. Nous avons besoin de recherche croisée.

Cela me permet d'aborder la question de la gouvernance nationale de cette politique publique, en commençant par la problématique culturelle de séparation des spécialités et des formations entre les médecins, les vétérinaires, les écologues, etc. Une toute petite histoire vous fera comprendre ce que je veux dire. L'ambroisie est une plante allergène, arrivée d'Amérique du Nord à la fin du XIXe siècle, à bas bruit. Elle est restée à bas bruit pendant très longtemps car il s'agit d'une plante de reconquête, de friche, qui ne supporte pas la concurrence d'autres plantes et qui ne peut pas se développer. Pourquoi, à l'hôpital Grange Blanche à Lyon, assistons-nous chaque fin août, depuis les années 80, à une explosion du nombre de personnes arrivant pour des problèmes respiratoires liés à une allergie à l'ambroisie ? Ce phénomène nécessite chaque année un renforcement en médecins urgentistes, en infirmiers et en antihistaminiques. L'ambroisie a besoin de friches. Or près de Lyon, au milieu des années 70, l'énorme chantier de l'aéroport Satolas devenu Saint-Exupéry a nécessité un décapage des sols sur de nombreux hectares. Pour des raisons administratives et juridiques, le chantier s'est arrêté pendant deux ans et a constitué une merveilleuse friche pour l'ambroisie. Pourquoi celle-ci est-elle arrivée près de Lyon et des grandes villes ? J'avais demandé une cartographie, d'autant que 70 % de mes personnels d'entretien des routes se retrouvaient en arrêt de travail au mois d'août. L'ambroisie suivait les routes départementales et nationales. Les personnels réalisaient leur travail de fauchage le long des routes, provoquant le déplacement des graines et du pollen et dégageant des friches supplémentaires. La compréhension de l'écologie était donc importante. Je salue l'agence régionale de santé (ARS) d'Auvergne-Rhône Alpes, pour son travail auprès de tous les services de voirie et d'espaces verts en vue de les former et de leur apprendre à ne pas faucher au mois d'août, mais les autres mois. L'ARS a aussi permis d'apprendre aux populations à reconnaître l'ambroisie et à l'arracher en période hors pollen, à la main. Nous possédons des cultures médicales, vétérinaires, écologues, écotoxicologues, etc., trop séparées, ce qui se traduit par des silos de compétences que l'on trouve dans les ministères (le ministère des agronomes, celui des environnementalistes, celui des médecins, etc.). La nécessité de croiser ces cultures est l'un des enjeux majeurs.

Un deuxième exemple est celui d'une politique de santé publique, qui a fonctionné en France, justement parce qu'elle était interministérielle. En 1976, un pic de 16 000 décès par an est atteint. Un comité interministériel réunit tous les ministères concernés : l'industrie, l'équipement, l'intérieur et la santé. Un travail important est lancé, à tel point qu'en 2019, seuls 3 500 décès par an sont décomptés. Le comité interministériel s'appuie sur une délégation interministérielle. Une fois par an, le Premier ministre le réunit et annonce des décisions. Un observatoire interministériel fait remonter les données. Pour les « points noirs », des enquêtes sont réalisées, qui font appel aux élus locaux, aux services locaux, aux services de police, aux services de santé, etc. Cette politique de santé publique est la politique de sécurité routière. Elle a été pilotée pendant trente ans par le ministère de l'équipement et, à présent, par le ministère de l'intérieur et en interministérialité, en s'appuyant sur les territoires. Les décès ont été divisés par plus de quatre. Des avancées ont été observées dans le monde des soins. Les services d'aide médicale d'urgence (SAMU) ont été mis en place, ainsi que la coordination entre le 15 et le 18. La traumatologie post-accident a progressé, de la même manière que le travail psychologique et de rééducation. Un travail fondamental a été mené dans le monde de la santé, mais il a également porté sur le véhicule avec le monde de l'industrie (mise en place des airbags ou de l'ABS), sur les infrastructures (généralisation des glissières centrales sur autoroute, giratoires, etc.) et sur le comportement des individus (éducation routière, éducation à la santé, permis à points, vitesse limitée, radars, etc.). Je m'arrête. Notre réunion pourrait cesser maintenant. Il faut mettre en place un dispositif interministériel. Nous n'en sommes pas à 16 000 morts, mais à plus de 60 000. Il nous faut un dispositif interministériel équivalent de pilotage de cette politique.

Notre rapport n'a pas suffisamment abordé ce sujet. Ce sujet est difficile à évoquer pour nous. Comme vous l'avez remarqué, nous n'avons pas produit un rapport commun avec l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) car nous n'arrivions pas à nous mettre d'accord sur ce point. Les deux inspections générales n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Nous n'avons pas inscrit ce que je viens de dire dans notre rapport, qui était une tentative de compromis. La politique de santé environnementale n'est pas une politique du ministère de la santé. Il s'agit d'une politique nécessairement interministérielle.

J'en reviens à la question culturelle. Je vous ai dit tout à l'heure que le terme « prévention » posait question. Dans le monde de la santé et des médecins, celui-ci signifie qu'un individu doit faire attention à ne pas fumer, à ne pas boire trop d'alcool, à faire attention à son cholestérol, etc. Grâce à l'éducation à la santé, un individu doit faire attention à son comportement individuel. Quand nous parlons prévention dans notre monde de l'environnement, la problématique est différente. Allons-nous conseiller aux gens de ne pas respirer ? La prévention des risques majeurs correspond ici à des politiques publiques collectives, pilotées à la fois par l'État et les collectivités territoriales. En employant le mot « prévention », nous risquons de ne pas nous comprendre. La prévention en santé environnementale ne peut pas relever uniquement du ministère de la santé. S'il s'agit des politiques publiques en matière de pollution de l'air, il importe de travailler sur la politique des transports, la motorisation des voitures, la piétonisation des centres-villes, les vélos, etc. Ce ne sont pas des politiques de santé, elles relèvent d'autres ministères.

Si nous n'avions qu'une recommandation à formuler, elle porterait sur la mise en place d'une politique pilotée de manière interministérielle. Nous réclamons un budget clair, avec un rapport au Parlement chaque année. Nous sommes en démocratie, il nous faut associer les chercheurs, la société civile, les élus, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs. Il nous paraît fondamental qu'à côté de cet exécutif ministériel, un parlement de la santé environnement soit créé. L'embryon existe avec le groupe santé-environnement (GSE), mais ses 148 membres y siègent de manière totalement informelle. La seule institutionnalisation correspond à la lettre de mission remise à sa présidente, Mme Élisabeth Toutut-Picard. Il est temps que ce parlement soit reconnu et que devant lui, les multiples petits plans, fondamentaux (plan perturbateurs endocriniens, plan bruit, plan qualité de l'air, etc.) soient présentés ou débattus. Je n'ai pas d'avis sur la façon de l'institutionnaliser, via une commission du Conseil économique, social et environnemental, une commission permanente citoyenne ou une branche du Conseil national de transition écologique. Il faut y réfléchir avec le Conseil d'État, au sein du Parlement, afin de donner corps à ce parlement inter-disciplines et inter-citoyens.

Enfin, dans toute politique, il faut des moyens humains. Roger Genet vous l'a dit régulièrement. Oserais-je vous rappeler un entretien que nous avons eu, M. Vindimian, notre collègue de l'IGAS et moi-même, avec le directeur général de la santé et le directeur général de la prévention des risques ? À un moment donné, nous leur avons demandé combien d'équivalents temps plein (ETP) étaient mobilisés par les deux administrations pour piloter cette politique fondamentale. La réponse a été, après qu'ils eurent tous deux interrogé la sous‑directrice, la chargée de bureau, la chargée de mission, etc., de 0,2 ETP par administration. La politique de santé-environnement, concernant plus de 60 000 décès par an, est pilotée par 0,4 ETP. Par conséquent, nous pensons qu'il est important, au-delà d'une délégation interministérielle correctement dotée, de prévoir un opérateur. Or nul n'est plus compétent aujourd'hui que l'ANSES.

Il pourrait s'agir d'un office parlementaire. Un office parlementaire des choix scientifiques et technologiques existe. Un office parlementaire de la politique de prévention de la santé, qui ne couvrirait peut-être pas seulement les questions de santé et d'environnement, ferait sans doute sens. S'agissant de l'opérateur, l'ANSES nous paraît la mieux placée, dans la mesure où elle est ouverte à l'ensemble de la communauté d'expertise (cette agence fonctionne avec des comités d'experts) et où elle travaille de plus en plus étroitement avec Santé publique France. J'ai visualisé les entretiens que vous avez eus avec Sébastien Denys et Roger Genet. Leurs propos ont clairement illustré la complémentarité entre des intervenants qui objectivent des effets sur la santé réelle, observés chez les personnes et la difficulté d'attribuer le fardeau et des intervenants qui essaient de trouver des solutions pour les prédire. Les deux organismes, d'approches très complémentaires, peuvent réaliser de grandes choses, lorsqu'ils travaillent ensemble. Nous pensons que l'ANSES devrait être l'opérateur des questions de santé-environnement, y compris en matière de recherche, avec notamment un programme de recherche dont le budget devrait au moins doubler.

Je vous parlerai à présent de l'action dans les territoires. Mon propos aurait peut-être paru plus original six mois plus tôt sachant qu'il est de plus en plus question d'agir au niveau des territoires, sans tout décliner depuis Paris. Lorsque nous nous sommes déplacés pour l'évaluation du PNSE3, nous sommes allés en Martinique, en Occitanie, dans le Grand-Est, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous avons rencontré les acteurs et avons trouvé un travail collectif remarquable entre l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), l'ARS, les réseaux de surveillance de la qualité de l'air, les associations et les services de l'État. Il existe une véritable envie de comprendre les problèmes spécifiques du territoire et de les résoudre. Lorsque nous avons évoqué les plans régionaux santé-environnement (PRSE), pratiquement tous nous ont exprimé leurs difficultés : ils étaient en train d'élaborer des réponses à leurs propres questions et il leur a fallu décliner le PNSE. Les régions ne sont pas les meilleurs niveaux pour décliner ces plans car les problèmes diffèrent selon les territoires.

À Fos-sur-Mer, la priorité est la pollution industrielle : des personnes sont malades et meurent à cause de la pollution. Comment maintenir un bassin d'emploi et l'un des derniers grands sites industriels français tout en ayant une santé acceptable sur le territoire ? Tel est leur problème. Au niveau national, le discours sera que la pollution industrielle est derrière nous, que des normes existent et que le problème est réglé. Sauf que dans certains territoires, en présence de configurations géographiques particulières, d'une concentration d'entreprises, avec des navires, un aéroport et des autoroutes partout, les problèmes se cumulent et doivent être traités.

Aux Antilles, il a été question de la chlordécone. Le problème majeur tient au fait que les gens qui consomment le produit de leur propre culture, sur des sols pollués pour encore 300 à 600 ans, s'intoxiquent. Les pêcheurs qui ramassent des crevettes et consomment celles qu'ils n'ont pas vendues ne peuvent pas en manger plus de quatre fois par semaine.

Dans les régions de vignoble comme le Bordelais, la question tient à la cohabitation entre les riverains et les agriculteurs qui utilisent des pesticides avec des effets sur les habitations et les écoles. C'est ce phénomène qui inquiète les gens, sans qu'ils souhaitent renoncer aux vins de qualité qui les ont rendus célèbres dans le monde entier. Leur volonté est de poursuivre cette culture, tout en restant en bonne santé. L'action doit être menée au niveau local.

Nous avons donc vraiment insisté pour que les PRSE ne soient pas synchronisés avec le PNSE. Il est possible de demander à l'État et aux collectivités locales de construire des PRSE à échéance régulière, de prévoir des évaluations et quelques éléments de méthode, mais les priorités doivent être définies au niveau local et le travail conduit avec un minimum d'indépendance. In fine, les problèmes seront mieux traités et nous tirerons probablement, des remontées locales, des enseignements au niveau national.

Institutionnellement, la compétence santé-environnement n'existe pas et ne relève d'ailleurs pas des conseils régionaux. Ceci a permis au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes de ne pas être signataire et acteur du PRSE, cosigné simplement par le directeur général de l'ARS locale et le préfet de région. Alors que les compétences régionales sont importantes, à travers notamment les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), pourquoi cette compétence majeure n'est-elle pas une compétence obligatoire ?

Dans le code de santé publique, seul l'article L.1311-6, qui définit le PNSE, l'évoque. À l'article L. 1311-1, le mot n'apparaît pas. Il est question d'hygiène, de salubrité, de milieu, etc. Quelque chose est prévu dans la Constitution mais dans la loi, rien ne définit la santé-environnement. La seule mention tient à l'hygiène et la salubrité publique. Or la loi de 1902, largement portée par Adrien Proust, grand médecin hygiéniste du XIXe siècle, a permis la création de bureaux d'hygiène municipaux dans les communes, lesquels existent, aujourd'hui encore, dans les communes de plus de 40 000 habitants. Le maire possède un pouvoir de police qui y est lié. Il peut déclarer un immeuble insalubre et interdire d'habiter dans un logement insalubre. Il s'agit donc d'une compétence communale. À l'échelle d'une métropole comme Lyon, Marseille, Aix ou Paris, la question est-elle communale ?

La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 a confié de nombreuses compétences aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : en matière d'aménagement avec les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux et les programmes locaux de l'habitat ; en matière d'environnement avec les plans climat-air-énergie ; en matière de prévention des risques avec la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. N'est-il pas temps de clarifier cette compétence santé-environnement et de la confier clairement aux EPCI, pour que ce ne soit pas au niveau de Valence mais de l'agglomération de Valence qu'il y ait un remarquable contrat local de santé en matière d'environnement ? Il en est de même autour de Lorient ou d'Avignon. À Avignon, un programme d'agglomération santé-environnement a été initié, mais le bureau d'hygiène municipal d'Avignon n'a travaillé sur la pollution intérieure que dans les écoles d'Avignon.

Sachant que la réalité de la santé environnementale est aussi, voire prioritairement, dans les territoires, nous recommandons, sur la base d'indicateurs locaux, le déploiement des politiques territoriales de santé-environnement, en clarifiant les compétences au niveau des conseils régionaux pour une planification régionale et au niveau des EPCI. Cela pose un problème de lien avec les autres compétences d'aménagement et d'urbanisme.

Nous souhaitions aborder enfin la question de l'opérationnalité. Un plan avec de telles actions, sans aucun moyen financier associé, relève davantage de la communication que d'une réelle volonté d'agir. Mieux vaudrait cibler quelques priorités et y consacrer des moyens. Le Parlement a un rôle à jouer en ce sens. Il vote la loi de finances et a connaissance de ces plans. Il importe de vérifier que toute la mécanique budgétaire qui vous est présentée au moment du projet de loi de finances permet bien de mettre en œuvre les engagements de l'État. Il vaut mieux en retenir un nombre moins important, mais avec des pilotes, des moyens humains et financiers identifiés et un compte rendu d'action. La loi organique relative aux lois de finances le permet parfaitement. Il est même possible d'imaginer un document horizontal, un document de politique transversale, permettant de vérifier que de manière interministérielle, la question est traitée, avec une traduction budgétaire.

Nous avons déjà obtenu beaucoup de réponses à nos questions. Nous vous remercions pour cet investissement intellectuel et émotionnel ainsi que pour vos recommandations. Je vous poserai quelques questions. Les politiques doivent effectivement être territorialisées, puisque si chaque région possède ses propres problématiques, certaines d'entre elles sont communes. Je pense en particulier à la qualité de l'air ou à l'exposition aux perturbateurs endocriniens si des cultures agricoles sont présentes. Tout le monde se nourrit avec les mêmes produits et porte les mêmes vêtements imprégnés de produits chimiques. Aux côtés des politiques régionales, une politique nationale doit donc demeurer. Comment envisagez-vous ce croisement entre PNSE et PRSE ? Comment arriver à concilier les objectifs nationaux et régionaux ?

Au sujet des compétences déléguées aux EPCI, un de nos collègues soulignait, lors de la précédente audition, la taille extrêmement variable des EPCI. Il n'est pas possible de comparer les métropoles à de petites communautés de communes, aux moyens beaucoup plus limités. Comment envisagez-vous une amorce de solution pour la redistribution des moyens humains et financiers ? Il est évident que si nous émettons cette proposition dans le projet de loi des « 3D » portée par Jacqueline Gourault, il faut l'accompagner de moyens. Dans le cas contraire, l'impossibilité matérielle d'y faire face nous sera objectée. Enfin, quid des plans silos ? Il a été beaucoup question du PNSE, mais avez-vous eu le temps ou aviez-vous pour mission de vous interroger sur la juxtaposition de ces plans silos, d'en faire l'évaluation et de voir comment les collaborations inter-plans sectoriels s'établissaient ?

Redonner l'initiative aux régions n'ôte pas complètement au pouvoir national la capacité de traiter les questions génériques, notamment les questions de doctrine, les valeurs limites et autres. Je note que cela ne s'arrête d'ailleurs pas à la nation. Il existe aussi des valeurs fixées au niveau européen. En matière de qualité de l'air, des limites ne doivent pas être dépassées sur tout le territoire. La France est d'ailleurs sous le coup d'une condamnation par la Cour de justice européenne pour ne pas respecter les valeurs limites dans seize territoires. Il est demandé à ces territoires de proposer des solutions. C'est au niveau du territoire que se décide la mise en place d'une zone à circulation restreinte, le développement des transports en commun, de préférence électriques ou à gaz naturel compressé plutôt que diesel, ou le choix de l'omniprésence des voitures. Cette articulation s'inscrit dans une subsidiarité naturelle. Je coordonne actuellement une étude sur la qualité de l'air dans l'arc alpin, dans le cadre de la Convention alpine, dont la France a la présidence. Les Suisses et les Autrichiens ont décidé que les normes européennes de qualité de l'air n'étaient pas suffisamment exigeantes et choisi d'appliquer en conséquence les valeurs guides de l'OMS. Ils demandent à leurs territoires de tout mettre en œuvre pour respecter ces valeurs guides alors qu'en France, les valeurs européennes sont dépassées dans plusieurs endroits, même si des solutions sont en train d'être trouvées. Nous voyons qu'une articulation est possible entre un niveau national, voire international, et un niveau régional.

En ce qui concerne les EPCI, pour avoir examiné un certain nombre de PLU et de PLUI, je peux dire que ce ne sont pas forcément les plus grandes villes qui résolvent le mieux les problèmes. J'ai par exemple examiné le PLU de Marseille. Il y est expliqué que des autoroutes sont présentes dans la ville mais qu'on n'y peut pas grand-chose. Le problème est certes complexe. Du temps est nécessaire pour passer d'une ville ayant dérivé vers une place insolente de la voiture à une ville idéale en termes de santé, mais je n'ai pas trouvé, dans ce PLU, beaucoup d'ambitions quant aux questions de santé. A contrario, de petites villes, à travers leur PLU, décident que la qualité de vie, qui constitue une autre manière de qualifier la santé, est leur priorité, qu'elle fonde leur originalité et leur attractivité et qu'elle est positive sur le plan économique. Je ne suis donc pas sûr que la taille joue beaucoup.

L'article L. 1311-1 du code de santé publique rappelle les règles générales d'hygiène et en dresse la liste : salubrité des habitations, alimentation, eau potable, évacuation et traitement des eaux et des déchets, etc. Dans le code général des collectivités locales, cela se traduit par les pouvoirs de police du maire. Aujourd'hui, la santé environnementale n'a pas de nom, mais les 36 000 maires, y compris ceux des communes de 80 habitants, en ont la responsabilité, sans aucun moyen, à l'exception de ceux des communes de plus de 40 000 habitants, qui ont l'obligation de disposer d'un bureau d'hygiène. Afficher la compétence santé-environnement et la confier à des EPCI, dont la taille est un peu supérieure aux communes et transférer éventuellement la compétence de police correspondante du maire au président de l'EPCI va dans le sens d'une clarification. La compétence sera ainsi plus facile à assumer. Dans la métropole de Lyon par exemple, qui s'est engagée dans un plan métropolitain santé-environnement, les services de la métropole se sont naturellement appuyés sur le bureau d'hygiène de la ville de Lyon et le bureau d'hygiène de la commune de Villeurbanne pour pouvoir accompagner les soixante et quelques communes de la métropole. Il existe en effet un problème de moyens, mais non dans notre proposition. Aujourd'hui, le maire est seul et dans les communes de moins de 40 000 habitants, sans service d'hygiène, face à une problématique qui est cachée derrière les mots. La clarification me paraît fondamentale.

Quant à l'articulation, pourquoi ne pas revenir à des politiques contractuelles ? Le contentieux européen de la pollution de l'air porte sur huit villes françaises. Des efforts de l'État et des métropoles concernées sont nécessaires, allant même vers une contractualisation permettant de coordonner l'avancée des efforts. Pourquoi ne pas utiliser les contrats de transition écologique ou les contrats locaux de santé, de niveau communal, pour les adapter au niveau adéquat ? En travaillant, il est possible de mettre en place un dispositif très efficace.

S'agissant des plans silos, pour la sécurité routière, un plan de contrôle technique de véhicules était assumé par le ministère de l'industrie et les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Il contribuait pourtant à la sécurité routière. Un plan autoroutier a consisté à repérer les routes posant le plus de problèmes de trafic et de sécurité, comme la fameuse nationale 7, pour construire des autoroutes. Il s'agissait du plan silo autoroutier du ministère de l'équipement. Lorsque nous proposons la création d'un comité interministériel et un PNSE « chapeau » des trente-cinq plans différents, ce n'est pas pour ajouter un échelon supplémentaire, mais pour souligner la nécessité d'une instance commune, où sont présentés les plans chlordécone ou des perturbateurs endocriniens après débat devant le parlement santé-environnement. Dès lors, chaque plan peut continuer à être appliqué de manière efficace avec les services et les compétences scientifiques qui correspondent. Un plan antibiorésistance peut être largement piloté par le ministère de la santé, s'il associe le ministère de l'agriculture pour la surprescription vétérinaire, le ministère de l'environnement et celui de l'économie pour la maîtrise de l'usage des biocides. Une articulation entre des « plans silos » efficaces et un « plan chapeau » est possible, à partir du moment où n'existe qu'une seule instance de gestion à la fois ministérielle et parlementaire.

Il me semble important de différencier l'expertise de la décision de normalisation, qui peut effectivement prendre en compte les difficultés de la mise en œuvre de ladite norme et les enjeux économiques et sociaux. Je déplore personnellement que les autorisations de mise sur le marché d'un certain nombre de produits aient été confiées à l'ANSES, la plaçant dans une position difficile. En effet, une norme ne se base pas uniquement sur des autorisations scientifiques, mais également sur des éléments économiques et sociaux. Il est effectivement important d'aborder cette question. Un problème d'organisation se pose.

Un deuxième élément est à prendre en considération. En ce qui concerne par exemple les biocides, des dispositifs différents d'autorisation de mise sur le marché de produits existent suivant leur usage et non en considération de la molécule en cause. Un produit d'usage agricole fera l'objet d'une norme et d'une autorisation particulière. S'il s'agit d'un produit de grande consommation, le cas sera différent. En conséquence, pour les mêmes molécules, les systèmes d'autorisation diffèrent et des molécules extrêmement dangereuses se retrouvent en vente libre, dans un circuit donné. Au-delà des normes, il importe de considérer l'usage. Non seulement, il faut autoriser un produit, ou non, selon telle ou telle norme, mais il faut vraisemblablement prévoir, dans certains cas, une certification des professionnels l'utilisant. Oserais-je par exemple évoquer les désinfectants employés dans les rues par des employés communaux des communes du Sud de la France, alors que nous savons qu'ils peuvent provoquer des troubles pulmonaires chez les enfants et au-delà, l'émergence de résistances s'ils continuent à être déversés dans l'environnement ? Il est temps, au-delà des normes, de prévoir des normes d'utilisation et des qualifications d'utilisation.

Les normes sont nécessaires. Une société sans programme minimum de protection de ses populations, avec des normes évidentes pour tous, n'est pas imaginable. Reste que sur des questions telles que la santé-environnement, où les problématiques d'effet-cocktail, de faible dose, etc., sont importantes, on s'aperçoit qu'il n'est pas possible de tout normaliser et que les normes risquent d'être insuffisantes. En outre, une norme, qui ne change pas tous les ans, est souvent le fruit d'un compromis. Or le compromis, dans le domaine de l'environnement, n'est pas forcément la meilleure solution. L'économie du « monde d'avant », la « vieille économie », fonctionne sur une assez large utilisation des combustibles fossiles et une prise en compte relativement faible de l'environnement. Il lui est demandé d'appliquer de nouvelles normes, qui vont nuire à ses profits. Par compromis, nous n'irons pas jusqu'à mettre en place des normes permettant l'émergence d'une nouvelle économie. Nous sommes au milieu du gué. Nous ne sommes pas très bons sur le plan de l'ancienne économie, mais elle continue à dominer. Les innovations radicales, qui permettraient peut-être de créer de l'emploi en France, ne sont pas non plus favorisées. Le compromis est apprécié, mais il ne s'agit pas toujours de la meilleure solution dans le domaine des normes environnementales. Cela crée de la complexité, dans les textes notamment où les exceptions finissent par devenir plus nombreuses que la règle.

D'autres instruments existent, notamment économiques. Ils ne sont pas très appréciés en France car ils s'apparentent à des taxes, alors qu'ils sont plutôt une contribution à un bien commun. Renchérir le coût des atteintes portées à l'environnement permettrait de faire évoluer les acteurs, à condition que la contribution ne soit pas minime, mais également de faire évoluer progressivement le système par un accroissement des taxes. Les instruments économiques tels que les bonus-malus sont probablement plus efficaces que les interdictions pures et simples. Ils sont souvent plus efficaces que les normes. Il faut davantage réfléchir à la manière de les utiliser, y compris en ce qui concerne les questions de santé. Les normes ne sont pas toujours signifiantes. Lorsqu'on cale des concentrations, supposées à risque de cancer, sur une probabilité, qui a dit que ce niveau était acceptable ? Celui-ci l'est lorsqu'on n'est pas la victime. La norme est tout à fait arbitraire. En fixant des bornes et des limites, il serait possible d'aller plus loin, en réduisant la pollution au minimum en considération du fait que polluer coûte cher.

Il a été question des régions, des EPCI mais vous n'avez pas évoqué les départements. Pour quelle raison ? Les départements gèrent par exemple les routes départementales. Les départements pourraient-ils initier des actions ? Si oui, lesquelles ? Ou bien sont-ils obsolètes ?

Je ne me permettrais pas de juger de l'évolution institutionnelle engagée depuis quelques années, ayant notamment conduit les départements à se retirer du domaine de l'eau. Vous savez que la loi NOTRe a supprimé la compétence générale des conseils régionaux et départementaux, ce qui s'est traduit par des retraits aux conséquences difficiles pour un certain nombre d'établissements publics. Par exemple, les départements se sont retirés du jour au lendemain des établissements territoriaux de bassins, prétextant la disparition de leur compétence générale. Je n'ai pas d'avis. Mon sentiment est que le niveau communal, institué par la loi de 1884 et celle de 1902, est inadapté à la réalité des territoires. Il faut donc remonter au moins au niveau des EPCI. La loi NOTRe a confirmé que le niveau de planification territorial était le niveau régional. Je n'ai pas d'autre avis.

Pour revenir à la notion de norme et d'alternative, l'alternative à un produit chimique n'est pas un produit chimique plus fort et plus dangereux. Oserais-je parler de néonicotinoïdes ? L'alternative relève d'une réflexion sur l'économie agricole et alimentaire. Quel est l'enjeu de la filière betterave sucrière en France ? Comment cultiver, dans ces plaines, au regard de la qualité des sols ? Est-il possible de parler d'agroécologie ou d'agriculture de conservation ? L'essentiel de la betterave à sucre, en difficulté économique depuis 2017, sert à produire de l'éthanol. La question est-elle de trouver une alternative chimique aux néonicotinoïdes, qui fabriquera d'autres résistantes et problèmes de santé ou d'engager une réflexion sur une autre économie ?

Nous n'avons pas évoqué le département, mais nous n'avons pas d' a priori. Si le département doit continuer d'étendre ses compétences en ce qui concerne les questions sociales, il peut y avoir du sens à lui confier les questions de santé-environnement, qui y sont liées, compte tenu notamment des inégalités écologiques. Si la réorganisation du système administratif, avec la création d'un niveau d'EPCI relativement consolidé et de grandes régions dotées de responsabilités dans des stratégies de politique publique, conduit à minorer le rôle des départements, d'autres solutions devront être trouvées. Plusieurs solutions existent. Ce n'est pas le fait que la commune, l'EPCI, le département ou la région exerce la responsabilité qui rendra cet exercice plus ou moins efficace. Tout dépend des compétences et des moyens mobilisés.

À propos d'opérationnalité, vous avez affirmé, monsieur Vindimian, qu'il était préférable de cibler certaines priorités plutôt que de formuler des propositions incantatoires et virtuelles et de saupoudrer l'argent. Quelles seraient les priorités de santé environnementale pour lesquelles nous pourrions exprimer des recommandations et obtenir des retours gratifiants pour ceux qui les portent ? Quelles seraient les actions permettant d'obtenir des résultats rapides et efficaces ? Devons-nous réfléchir en termes de qualité ou de quantité ? Devons-nous d'abord choisir des solutions avec des retours rapides et aisés ou lancer des démarches de fond ? Superposons-nous plusieurs stratégies en même temps ?

Nous nous sommes posés la question des priorités. Travailler par priorités n'a de sens que si elles sont réellement traitées. À défaut, ces priorités finiront par être oubliées et nous nous retrouverons avec des centaines de priorités, faute d'avoir traité les premières. Les priorités sont pour nous la qualité de l'air, les pesticides, les perturbateurs endocriniens et les maladies infectieuses liées aux modifications de l'environnement.

Est-ce à nous de définir les priorités ? N'est-ce pas le résultat d'un travail avec les scientifiques et d'un débat dans l'instance que nous suggérons d'instituer ? Cela me permet de revenir sur le GSE actuel, qui avait très bien mis en place quelques groupes de travail permettant d'approfondir des thématiques. L'un d'eux me tient à cœur, le GT1, qui fait le lien entre la santé et la biodiversité, notamment les zoonoses et les maladies réémergentes. Le mot « émergent » m'agace un peu car la dengue existe depuis très longtemps dans les pays en voie de développement. Cette maladie réémerge chez nous avec l'arrivée du moustique tigre, mais des gens vivent avec depuis très longtemps. Ce groupe de travail doit perdurer et prendre de l'ampleur, au travers du concept one health, étant le seul lieu, avec une cinquantaine de membres, où l'on est capable de croiser les regards. Il était prévu, fin 2019, de le supprimer. J'espère qu'au vu de ce qu'il s'est passé avec la Covid, nous avons compris le rôle-clé du lien entre la santé humaine, la santé animale, la santé végétale et celle des écosystèmes et que des recherches et des actions sont nécessaires dans ce domaine.

Il faut débattre entre vous ou au sein du parlement de la santé-environnement. Si les priorités sont appréhendées sous le prisme quantitatif, la pollution de l'air constitue un problème majeur. On peut penser que les difficultés majeures risquent de s'accroître. J'ai évoqué l'antibiorésistance et les liens avec les biocides. Cette question des biocides doit vraiment être abordée, sous quantité d'angles différents. Elle me paraît fondamentale, dans l'usage agricole, les établissements recevant du public, y compris les crèches et l'usage domestique. En termes de priorité, je n'ai pas d'avis. Je rejoins les propos de M. Vindimian, en ajoutant l'aspect biocides et one health, une seule santé, les liens entre santé et biodiversité.

Soyez exigeants. Les ministères fonctionnent de façon quelque peu étrange. Des plans leur sont demandés, ils les établissent, mais une fois signés, on a l'impression de passer au suivant. Un plan devrait être opérationnel, avec des moyens alloués. Souvent, lorsque nous rencontrons des opérateurs, dans les ministères ou les grandes agences, ils arguent que tout est prioritaire, sans qu'ils disposent de moyens supplémentaires. Le rôle budgétaire du Parlement est majeur à cet égard. Ce n'est pas parce que des priorités sont établies que des euros se déversent à chaque fois. Si un sujet est prioritaire, d'autres le sont nécessairement moins. Des choix et des arbitrages doivent être réalisés. Nous ne pouvons pas tout faire. Nous sommes un petit pays, dans un espace formidable qui est l'Europe. Nous pouvons également nous partager le travail avec nos collègues allemands, hollandais, autrichiens, italiens, espagnols, etc. Il faut faire des choix, en décidant d'apporter une contribution sur un sujet, en y mettant les moyens et en contrôlant sa réalisation. Dans quelques années, les priorités seront différentes, car des problèmes auront été réglés. Il faut arrêter de vouloir tout faire et de communiquer sur d'immenses plans avec un nombre gigantesque d'actions. Il existe aussi un peu de démagogie. Les agents des ministères nous l'ont dit au cours de nos discussions, en nous expliquant que lors du dispositif « grenellien » où l'ensemble des acteurs étaient réunis, toutes les propositions ont été acceptées et traduites en actions, « pour faire plaisir ». Il n'y avait aucune perversité dans le processus, il s'agissait de satisfaire les exigences des parties prenantes, sans être capables, pour autant, de mobiliser les moyens afférents. Ces parties prenantes ont toutefois été quelque peu trompées, puisqu'elles croyaient que leurs propositions allaient se concrétiser. Il vaut mieux avoir le courage de dire qu'il n'est pas possible de tout faire et de dégager des priorités, qui seront réellement mises en œuvre.

J'ajouterai que lorsque j'étais à la Banque Mondiale, nous abordions ces questions avec nos collègues économistes, qui menaient continuellement des analyses coûts/bénéfices. Le rôle de la Banque Mondiale est d'octroyer des prêts, pour permettre le développement. L'enjeu était d'octroyer ces prêts avec la meilleure rentabilité en termes de développement. Je me rappelle d'une discussion à Aman en Jordanie, à propos de l'eau qui coûtait cher, d'autant que les réseaux étaient vieux et engendraient d'importantes fuites. En conséquence, des quartiers étaient insuffisamment pourvus en eau, avec beaucoup de maladies. Nous avons réalisé une analyse du coût de la remise en état des réseaux. Au regard de différents indicateurs et études dans le monde, nous avons mené une analyse coûts/bénéfices ayant montré que pour un dollar investi dans la remise en état des réseaux d'eau, nous en retirerions quatre en termes de développement, un dans l'économie de perte d'eau, un autre en termes de santé publique et les deux autres en termes de meilleur développement économique.

Nous manquons d'une approche coûts/bénéfices. Si nous mettons en place un observatoire dans le domaine de la santé-environnement, il nous faut également, en lien avec le comité d'analyse stratégique et des économistes – comme nous le faisons au niveau international avec l'Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI) –, des analyses coûts/bénéfices. Nous nous rendrons compte qu'il s'agit d'un élément de priorisation. L'OMS se focalise sur la pollution de l'air car il s'agit d'une priorité en termes de santé, mais également en raison d'un rapport coûts/bénéfices très intéressant. À partir du moment où la pollution de l'air diminue, les retours économiques sont conséquents. Il suffit de considérer la disparition du smog à Londres et le meilleur développement économique et social qui en a résulté.

La formation est importante. Aujourd'hui, des spécialistes se trouvent « dans leur silo » et ne perçoivent pas les aspects croisés des politiques. J'ai dû moi-même faire des cours sur les plans de déplacements urbains à des médecins de l'association Santé environnement France, qui rencontraient les problèmes d'asthme des enfants en centre-ville, mais ignoraient l'outil. Nous avons besoin de formations dans ce domaine, des formations communes sur le vivant et son fonctionnement one health entre les médecins, les vétérinaires et les écologues. Il faut former les ingénieurs à ces questions de santé-environnement. J'en discute actuellement avec l'École nationale des travaux publics de l'État. Il en est de même pour l'École nationale de l'administration et le Centre national de la fonction publique territoriale. Je suis en lien avec une association de dirigeants de collectivités territoriales parfaitement conscients des enjeux dans ce domaine. Les élus doivent également être formés. Je pense donc que la formation constitue un enjeu fondamental.

Enfin, j'insiste sur l'importance d'une seule santé. L'être humain est un être vivant. Nous fonctionnons comme le vivant. Par conséquent, il nous faut comprendre le lien entre les deux. Le microbiote est une première étape mais il n'est pas suffisant. Je souhaiterais terminer en évoquant l'arrivée de la rage par l'Est de la France dans les années 70. La réaction a été immédiate. Les préfets ont décidé de tuer les renards mais la rage a continué à avancer. Pourquoi ? Il faut comprendre l'éthologie des renards. Le renard est un animal territorial. Si vous réussissez à tuer un renard, tous les autres vont venir essayer de prendre le pouvoir et vont se battre entre eux. Si l'un a la rage, tous les autres vont l'attraper. Ils vont vérifier que le renard est bien mort et vont le mordre. Par cette politique, la rage s'est généralisée, d'autant que les chiens errants et les lynx n'ont pas été abattus. La solution est venue des Suisses, qui se sont rappelé que Pasteur avait inventé le vaccin contre la rage. Ces derniers ont fabriqué des boulettes de viande avec des vaccins, qu'ils ont larguées par hélicoptère. Ils ont vacciné les renards, les lynx, les chiens errants, etc. La rage s'est arrêtée de cette manière en Suisse. Nous nous y sommes mis quelques années plus tard en France et avons stoppé la rage. Je vous rappelle que la rage est mortelle pour l'être humain. Vous percevez ainsi l'enjeu de la compréhension et de l'aller-retour entre le savoir-faire, les médecins (Pasteur et la vaccination) et la compréhension du fonctionnement écologique. J'ajouterai que pendant que les renards étaient tués, les rats, les mulots et les campagnols « dansaient ». Avec les ravageurs, on a assisté à l'effondrement des rendements dans les plaines agricoles de l'Est, mais aussi à la diffusion de la maladie de Lyme. Avant d'agir, mettons tout le monde autour de la table. Écoutons les interactions et pesons les décisions. Cette petite histoire n'est qu'une illustration des enjeux évoqués.

Je vous remercie pour avoir partagé vos connaissances, votre science, vos constats de terrain et vos recommandations. Nous commençons déjà à identifier quelques pistes et à y voir plus clair dans cette complexité.

L'audition s'achève à dix-sept heures trente-cinq.

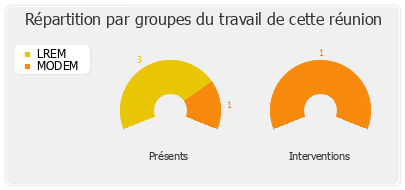

Membres présents ou excusés

Commission d'enquête sur l'évaluation des politiques publiques de santé environnementale

Réunion du mercredi 16 septembre 2020 à 16 heures

Présents. – M. Yannick Haury, Mme Sandrine Josso, M. Jean-Louis Touraine, Mme Élisabeth Toutut-Picard.