Mission d'information sur la résilience nationale

Réunion du jeudi 22 juillet 2021 à 9h00

Résumé de la réunion

La réunion

MISSION D'INFORMATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS SUR LA RÉSILIENCE NATIONALE

Jeudi 22 juillet 2021

La séance est ouverte à neuf heures cinq.

(Présidence de Mme Sereine Mauborgne, vice-présidente de la mission d'information)

Nous accueillons ce matin M. le préfet Nicolas de Maistre, directeur de la protection et de la sécurité de l'État au sein du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN).

Monsieur le préfet, je vous remercie d'avoir bien voulu représenter le secrétaire général, M. Stéphane Bouillon, qui participe en ce moment même à une réunion organisée en urgence à l'Élysée. Nous tenions à entendre le SGDSN au tout début de nos travaux pour deux raisons. D'abord, cette institution joue un rôle central en matière de gestion de crise et de lutte contre les risques et menaces auxquels le pays est exposé, ce qui rejoint l'objet de notre mission d'information. Ensuite, de manière plus conjoncturelle, le SGDSN a été récemment mandaté par le Premier ministre pour réfléchir à la notion de résilience de la nation et à l'organisation de cette résilience, sujets sur lesquels nous nous penchons également. Ainsi notre mission d'information et vos services mèneront-ils parallèlement des travaux de nature très voisine. Je ne doute pas que d'autres échanges prolongeront cette audition et que ce sera l'occasion d'enrichir une réflexion qui nous semble essentielle pour notre pays.

Je souhaite tout d'abord exprimer les profonds regrets de M. Stéphane Bouillon, qui aurait vraiment aimé répondre personnellement à l'invitation de votre mission. Cependant, un conseil de défense a été convoqué hier après-midi pour ce matin. Il m'a donc chargé de porter devant vous la parole du SGDSN.

C'est pour moi toujours un honneur d'être entendu par la représentation nationale, soit pour rendre compte du travail et de l'action de l'administration que dirige le secrétaire général, soit pour apporter une contribution à la réflexion devant guider notre action future. Votre mission d'information sur la résilience nationale offre au SGDSN l'occasion de partager avec vous une partie de ses travaux prospectifs et opérationnels avant même que ceux-ci ne débouchent sur une politique publique.

Depuis la fin du premier confinement, le SGDSN travaille à tirer les enseignements de la crise du covid-19 afin de renforcer la préparation du pays et d'améliorer la réponse aux crises qui ne manqueront pas d'advenir. Dans ce cadre, le Premier ministre a mandaté le secrétaire général pour piloter un travail interministériel en vue de l'élaboration d'une stratégie nationale de résilience. Comme les travaux liminaires viennent juste d'être engagés, je ne peux vous présenter que l'état de nos réflexions initiales et les grandes lignes de notre action. Cette intervention pourra, si vous le souhaitez, être complétée dans quelques semaines par un échange avec l'équipe projet du SGDSN chargée de l'animation et de la coordination des travaux collectifs qui permettront la production de la stratégie nationale attendue.

Le mot « résilience » vient du latin resilire, qui signifie « rebondir ». Il a été emprunté à la physique des matériaux : la résilience mesurait alors le degré de résistance d'un matériau et sa capacité à revenir à son état initial après un choc. Après la seconde guerre mondiale, dans le monde anglo-saxon, le concept a été utilisé en psychologie pour décrire l'aptitude d'un individu ou d'un groupe à se reconstruire de manière satisfaisante après un événement traumatique. En France, ce mot a connu, dans sa dimension psychologique, un destin littéraire au XIXe siècle avant d'être popularisé par Boris Cyrulnik. Depuis les années 2000, il a été intégré dans de très nombreux discours traitant de politiques publiques. Il est devenu un idéal à atteindre pour un grand nombre d'enjeux sociétaux.

Les usages de ce concept sont parfois incertains. En revanche, en matière de défense et de sécurité nationale, nous disposons d'une définition précise, inscrite dans le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008 : « La résilience se définit comme la volonté et la capacité d'un pays, de la société et des pouvoirs publics à résister aux conséquences d'une agression ou d'une catastrophe majeures, puis à rétablir rapidement leur capacité de fonctionner normalement, ou à tout le moins dans un mode socialement acceptable. Elle concerne non seulement les pouvoirs publics, mais encore les acteurs économiques et la société civile tout entière. » Dans le Livre blanc de 2013, la notion de « résilience de la Nation » est intégrée à la stratégie globale de défense et de sécurité nationale. L'actualisation stratégique de 2021 publiée par le ministère des armées adosse désormais la résilience à la fonction stratégique de « protection », qui devient « protection-résilience ».

La succession de crises depuis près de trente ans et, surtout, leur ininterruption et leur accélération depuis 2015 nous rappellent que nos sociétés évoluent dans un contexte d'incertitudes, de risques et de menaces. Le 13 avril 2020, le Président de la République s'adressait aux Français en ces termes : « Il nous faudra bâtir une stratégie où nous retrouverons le temps long, la possibilité de planifier, la sobriété carbone, la prévention, la résilience, qui seules peuvent permettre de faire face aux crises à venir. » Cette stratégie à visée opérationnelle passe notamment par la diffusion d'une culture de l'anticipation, la généralisation des plans de continuité d'activité, le développement d'une approche territoriale, la refonte de la planification et de la gestion de crise – des sujets plus particulièrement traités par ma direction – et la préparation morale aux prochaines crises, qui sera permise par une meilleure compréhension de la menace par nos concitoyens. Cette stratégie nationale s'inscrit dans une vision holistique. Elle doit inclure l'ensemble des acteurs de la société et de la nation, puisque nos adversaires potentiels s'attaquent toujours aux maillons faibles d'un mécanisme économique et sociétal de plus en plus complexe.

Le premier axe de notre réflexion concerne la diffusion d'une culture de l'anticipation.

Les notions de prospective, d'anticipation et d'analyse stratégique ont en commun de définir des objectifs clairs : comprendre l'environnement, identifier les menaces, saisir les opportunités et, surtout, maîtriser l'incertitude ou apprendre à vivre avec elle. Les outils d'anticipation aident à penser autrement le temps présent et à imaginer le futur. D'une manière générale, le fait de penser le temps long, de qualifier les tendances lourdes, de déceler les signaux faibles et de cartographier les ruptures permet de se préparer et d'envisager les actions à conduire. L'anticipation redonne au pouvoir politique la profondeur stratégique lui permettant d'éclairer ses choix et arbitrages. Celui qui anticipe ne subit pas les événements et ne se contente pas de réagir. Comme à la guerre, l'idéal est d'amener son ennemi sur un terrain que l'on a préparé et de conserver l'initiative. L'anticipation est donc une nécessité en ce qu'elle redonne des marges au pouvoir politique. Il s'agit non pas de prédire l'avenir mais de préparer une diversité de futurs possibles, dont ceux de la montée aux extrêmes, et de limiter l'effet de surprise, l'une des principales difficultés d'un acteur confronté à une crise étant de surmonter sa sidération initiale et d'en limiter la durée.

Un constat ressort de tous les rapports et analyses : notre système souffre d'un handicap dans sa capacité d'anticipation. Il y a là un axe d'effort important. Nos sociétés modernes ont fait le choix du temps court et de l'optimisation de toutes les ressources, moyennant la généralisation des flux tendus. Elles oublient parfois la robustesse, l'intérêt de la redondance, l'utilité des stocks stratégiques et du temps long. Ce monde qui change est un monde de chocs : il faut que nos sociétés soient capables d'y faire face. La crise mondiale actuelle, que personne, nulle part, n'a su anticiper remet en cause la mondialisation, laquelle aurait dû nous permettre de trouver dans le commerce international ou la solidarité transfrontalière non seulement les biens et produits, mais aussi les personnels qui nous ont manqué.

Pourtant, dès 2008, le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale érigeait la fonction d'anticipation en fonction stratégique à part entière. Cinq ans plus tard, le Livre blanc de 2013 reconnaissait que « l'État s'est insuffisamment mobilisé pour conférer à cette fonction la place qui correspond à son importance ».

Le SGDSN a voulu donner une nouvelle impulsion à cette réflexion sur l'anticipation. C'est pourquoi il a prévu, dans son plan stratégique pour 2019-2022, l'intensification de ses travaux d'anticipation, dont certains se sont déjà avérés fructueux et utiles aux plus hautes autorités de l'État. Je pense notamment aux réflexions conduites entre 2015 et 2017 sur l'impact des ruptures technologiques sur l'environnement stratégique de la France à l'horizon 2030, aux travaux menés avec le ministère de l'Europe et des affaires étrangères sur certaines zones géographiques ou sujets thématiques, validés au plus haut niveau de l'État, aux travaux visant à définir une doctrine française de réponse aux menaces hybrides ou encore à la concertation interministérielle relative à la lutte contre les manipulations de l'information, qui a permis de faire émerger une nouvelle politique publique et de créer un nouveau service à compétence nationale, le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères (Viginum). D'autres réflexions seront menées prochainement, en particulier sur le droit comme outil de domination.

Au-delà de ces réflexions internes, nous œuvrons à la généralisation des meilleures pratiques d'anticipation existant dans chacun des ministères. Les armées détiennent un savoir-faire ancien dans ce domaine, mais d'autres ministères disposent également de structures chargées de l'anticipation. Je pense en particulier au ministère de l'Europe et des affaires étrangères, qui abrite le Centre d'analyse, de prévision et de stratégie (CAPS), au ministère de l'économie, des finances et de la relance, au ministère de la transition écologique, aux ministères chargés de l'industrie et de l'énergie, et au ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

En dehors des départements ministériels, d'autres institutions publiques conduisent des travaux d'anticipation. Le Parlement a ainsi créé il y a trente ans l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), et il y a dix ans la délégation sénatoriale à la prospective. Le haut-commissaire au plan a été recréé par le décret du 1er septembre 2020.

La France n'est donc pas dépourvue de centres de réflexion en matière d'anticipation, mais il faudrait probablement améliorer cet écosystème, dont les membres devraient mieux partager leurs travaux.

Notre deuxième axe d'action est la diffusion de la culture du risque au travers de deux politiques majeures : la formation et le développement des exercices.

Depuis 2019, le SGDSN pilote le programme de professionnalisation des acteurs de la gestion de crise (PAGC), qui a déjà permis de former plus de 300 agents chargés du fonctionnement des centres de crise dont chaque ministère s'est doté depuis quelques années. Il s'agit de faire acquérir à ces agents une culture commune, des méthodes et des outils partagés. C'est ainsi que se constitue un réseau interministériel utile en période de crise.

Devrions-nous inclure cette formation à la crise dans la formation initiale des agents publics et des cadres du privé ? Nous avons commencé à y réfléchir en liaison avec le futur Institut national du service public. Nous souhaitons également participer à ces formations dans les instituts régionaux d'administration et dans certains cursus universitaires spécialisés. Plusieurs écoles de commerce aimeraient d'ailleurs associer des entreprises à cette réflexion. Nous devons y intégrer une dimension de gestion des ressources humaines : idéalement, seuls les agents ayant participé à ce type de formations devraient pouvoir accéder à un certain nombre de postes. C'est ce qui se passe actuellement dans les armées, mais ce n'est pas toujours le cas dans les autres ministères.

J'en viens au développement des exercices. La formation est sûrement utile, mais on ne peut rien obtenir de très solide si l'on ne soumet pas les personnels concernés à un entraînement exigeant et régulier. C'est pourquoi nous organisons régulièrement des exercices au niveau gouvernemental et accompagnons les administrations dans la programmation d'exercices à l'échelle des ministères ou des opérateurs d'importance vitale (OIV). Nous nous efforçons d'y faire participer les membres des cabinets, car nous devons nous assurer que les décideurs ont une connaissance fine de nos plans. Enfin, nous intégrons à ces exercices une réflexion sur l'anticipation. Ainsi, lors de l'exercice SECNUC21 que nous avons organisé récemment, le premier jour fut consacré à une gestion de crise nucléaire classique, tandis que le second a été mis à profit pour faire travailler les ministères sur les questions d'anticipation. En l'occurrence, il s'agissait d'organiser le retour de populations dans des zones polluées par un accident nucléaire en tirant les leçons de la catastrophe de Fukushima, il y a dix ans. Le ministère de l'économie, des finances et de la relance a travaillé sur la gestion des productions dans la zone contaminée ; quant au ministère de la transition écologique, il s'est penché sur la gestion des déchets et la continuité électrique.

Notre troisième axe d'action est la refonte de la planification. Il est classique de dire que le premier mort, à la guerre, c'est le plan. Eisenhower, qui était un maître en matière de planification, le soulignait : « Les plans ne sont rien, c'est la planification qui compte ». Il s'agit d'obliger l'ensemble des acteurs à connaître les menaces et à s'interroger sur la manière d'y faire face.

Après avoir été considérée, pendant trente ans, comme funeste ou archaïque, la planification retrouve des couleurs. Nous incitons à la généralisation des plans de continuité d'activité (PCA), qui permettent aux organisations de continuer à fonctionner malgré la perte de ressources critiques. Nous discutons régulièrement de ces questions avec des représentants d'OIV dont certains ont mis en place des systèmes particulièrement résilients, organisés autour de centres de contrôle pouvant être gérés par des équipes doublonnées en cas de nouvelle pandémie.

La crise du covid-19 a accéléré la prise de conscience de ces risques et donc le déploiement des PCA. D'ailleur, Nous travaillons à l'élaboration d'une nouvelle version du guide de réalisation d'un PCA. Cependant, nous ne disposons d'aucun outil permettant d'évaluer précisément la diffusion de cette culture de la continuité d'activité.

Un autre de nos objectifs est de créer une nouvelle génération de plans de gestion de crise. Jusqu'à présent, pour faire face à chaque menace de crise majeure, on élaborait un plan spécifique. Nous disposons ainsi, pour ce qui nous concerne, d'une quinzaine de plans très variés, qui constituent la base des exercices que nous organisons. Le problème, c'est qu'au bout de quinze ans de travaux, ces plans représentent 1 500 pages, 1 000 fiches de mesures et 100 domaines d'application, ce qui s'avère tout sauf simple.

La crise du covid nous a permis de dresser deux constats. D'une part, nos plans ont été conçus et complétés au fil du temps : ils souffrent parfois d'obsolescence et nous avons du mal à les maintenir tous à la pointe de la réflexion. Nous devons donc trouver une solution pour les mettre à jour de façon continue et régulière. D'autre part, leur application est aujourd'hui l'apanage de spécialistes, alors que les personnes qui assument les responsabilités en situation de crise sont des généralistes auxquels il faut simplifier la prise de décision. Lorsqu'on parle de plans militaires, on évoque souvent les noms des généraux qui y sont associés – par exemple le « plan Schlieffen » –, considérant que le décideur final avait une vision fine de l'ensemble du plan. Cela n'a jamais été vraiment le cas avec nos plans : il faut absolument que nous nous améliorions sur cet aspect, en rapprochant le décideur du spécialiste gestionnaire du plan.

Ainsi, je vois cinq axes d'amélioration. D'abord, il convient de mieux articuler les plans entre eux. Que fait-on lorsque, au cours d'une pandémie, on est victime d'une cyberattaque et d'une attaque terroriste ? Dans une telle situation, comment peut-on superposer trois plans différents ? Ensuite, nous devons rationaliser nos plans en supprimant les doublons. À cela s'ajoute la nécessité de nous doter d'un outil agrégeant le suivi des mesures prises et leur évaluation. En outre, il faudra inscrire la refonte de la planification dans la transformation de l'État en concevant une plateforme numérique d'utilisation permettant de mettre les plans à la disposition de tous les utilisateurs. Enfin, j'appelle de mes vœux l'élaboration d'un système qui mette en synergie les différents outils ministériels fournissant de l'information afin de produire des données susceptibles d'aider à la prise de décision politique – il s'agit là d'une question qui intéresse également nos amis britanniques.

L'idéal serait de passer d'une quinzaine de plans à une demi-douzaine de documents organisés autour de situations de référence – violences extrêmes, troubles sociétaux graves, crise cybernétique, risques naturels, technologiques ou industriels, risques sanitaires – et de fonctions thématiques : alimentation et eau, communication, transports, par exemple. Nous souhaitons que cette nouvelle structuration, associée à un outil numérique permettant d'assembler des briques en fonction de la menace, soit opérante en 2023 et 2024.

Notre quatrième axe d'action concerne la Nation et les citoyens. Si nous n'arrivons pas à renforcer les liens qui unissent tous les membres de la communauté nationale, nous allons au-devant de difficultés majeures. Pour reprendre les mots de Thucydide, « la force de la cité ne réside ni dans ses remparts, ni dans ses vaisseaux, mais dans le caractère de ses citoyens ». L'entreprise semble immense, tant la société apparaît désunie et « archipélisée ». Aussi la réaffirmation d'un destin commun est-elle probablement l'œuvre la plus nécessaire, en particulier pour la jeunesse, qui représente l'avenir de notre pays. Le service national universel (SNU) peut y contribuer de façon très importante.

Nous pourrions adapter cette politique aux territoires. Ainsi, les collectivités d'outre-mer posent des problématiques particulières en matière de résilience. De même, dans certains territoires métropolitains, des populations sont plus menacées que d'autres – je pense à la ville de Nice, exposée aux tremblements de terre, ou aux régions côtières, menacées par les tsunamis. Nous pourrions valoriser notre destin commun et l'idée de service de la République à l'échelle nationale, tout en menant des politiques très locales visant à conforter des populations spécifiques dans leur connaissance de la menace. Notre société ne sera résiliente que si l'ensemble de la population adhère à notre modèle et exprime la volonté de le défendre.

Notre cinquième et dernier axe est la coordination avec l'Union européenne et nos alliés. La résilience est l'un des trois piliers de la « boussole stratégique » élaborée en début d'année par l'Union Européenne et qui vise à développer une culture de défense et de sécurité commune. Déjà défendue par la présidence slovène, cette politique européenne sera une priorité de la France au premier semestre 2022, lorsque notre pays assumera la présidence de l'Union européenne.

Nous devons tenir, au niveau européen, un discours commun sur l'autonomie stratégique en matière de capacités critiques. Aujourd'hui, près de 100 % des composants initiaux des médicaments proviennent d'Inde ou de Chine ; la France et, plus largement, l'Europe n'ont conservé qu'une capacité de reformulation. Que se passerait-il si une nouvelle pandémie survenait et que ces deux pays-continents dédiaient l'ensemble de leur production à leur seule population ? Nous devons absolument mener de telles réflexions s'agissant de nos capacités critiques. Nous avons d'ailleurs commencé à y travailler en envisageant la création d'une Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) à l'européenne ou à la française, même s'il est parfois difficile d'articuler harmonieusement les ambitions nationales et communautaires comme des poupées gigognes.

Nous devons effectuer le même travail avec l'OTAN, qui s'est beaucoup intéressée aux problèmes de résilience. La France a émis de vives réserves quant à un éventuel élargissement des compétences de l'OTAN à des sujets civils, considérant que ces politiques étaient l'apanage des États et de l'Union européenne. Toutefois, même si nous prenons un peu de distance, il serait pertinent de contribuer aux travaux du Centre euro-atlantique pour la résilience de l'OTAN, qui vient d'être installé en Roumanie.

Votre rapport et vos recommandations viendront donc nourrir notre réflexion et nous aideront à proposer des voies d'amélioration de la résilience de la nation dans son ensemble. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.

Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour votre mobilisation et votre présence aujourd'hui à nos côtés. Votre propos était riche et complet. C'est en se disant les choses de manière très franche que nous pourrons le mieux nous prémunir d'une surprise stratégique ; j'espère donc que cette réunion permettra des échanges contradictoires qui feront progresser notre pensée stratégique globale.

Vous l'avez dit : nos travaux arrivent au bon moment. Le monde dans lequel nous vivons présente de plus en plus de risques, qu'ils soient liés à nos compétiteurs, avec des menaces hybrides, ou accidentels, tandis que notre société est de moins en moins résiliente. Il en est de même de nos armées, qui ont perdu en résilience ces trente dernières années ; ainsi, la crise sanitaire nous a fait redécouvrir qu'un manque de plastique pouvait poser un problème pour l'alimentation de nos soldats. À long terme, au regard de la grande histoire, nous avons besoin d'un changement culturel en France et en Europe ; vous avez d'ailleurs donné des impulsions très intéressantes en la matière. À plus court terme, nous devons considérer la crise sanitaire comme un avertissement « à peu de frais », si j'ose dire : d'autres événements pourraient survenir et causer des dommages beaucoup plus importants. D'un point de vue politique, ces réflexions arrivent aussi au bon moment puisque nous approchons des échéances électorales de 2022 et que la résilience ne peut être complète que si elle s'inscrit dans un projet global de société. Nous espérons que nos échanges avec le SGDSN pourront contribuer à la bonne mise en route de cette politique publique, avant même la livraison de notre rapport.

Ma première question est de nature sémantique mais a aussi un sens plus profond. Votre titre est « directeur de la protection et de la sécurité de l'État ». Quand on protège l'État, on protège la nation ; à mon sens, vous êtes donc plutôt le directeur de la protection et de la sécurité de la nation. N'est-il pas réducteur de dire que votre rôle est de protéger l'État et ses fonctions vitales ? Le SGDSN se focalise-t-il sur la protection du fonctionnement de l'État ou s'intéresse-t-il plus globalement à la protection du fonctionnement de la nation ? Quel est le véritable périmètre de votre action ?

En ce qui concerne l'ambition et la méthode, je me demande dans quelle mesure les politiques publiques peuvent vraiment influencer de façon significative la résilience de la nation, qui a bien d'autres ressorts. En outre, se préparer spécifiquement au mode dégradé exige un investissement en temps prélevé sur le mode nominal. La meilleure préparation au mode dégradé ne serait-elle pas, en définitive, l'amélioration de la performance du mode nominal ? Ou considérez-vous au contraire que l'étude du fonctionnement en mode dégradé permet de tirer le système vers le haut et d'améliorer le fonctionnement en mode nominal ?

En matière de gouvernance, vous avez dit que vous souhaitiez rapprocher le décideur du spécialiste qui met en œuvre le plan. Si j'ai bien compris, le SGDSN planifie mais ne pilote pas. Dans chaque crise, un ministère en particulier – la santé, l'intérieur, voire les affaires étrangères ou la défense – est meneur. Quel regard portez-vous sur la gouvernance de notre pays en temps de crise ? Les responsabilités me semblent assez diluées et pas toujours très lisibles par nos concitoyens et par les collectivités locales : il leur est malaisé de distinguer ce qui se fait à l'Élysée, à l'échelon interministériel – d'ailleurs, combien de Français connaissent le SGDSN ? – et au niveau des ministères.

En outre, l'organisation de cette gouvernance repose, pour l'essentiel, sur la distinction entre-temps de crise et temps de paix. Dans notre législation, nombreuses sont les dispositions qui se réfèrent au temps de guerre et au rôle du ministère des armées, y compris sur le territoire national. Existe-t-il encore des scénarios exigeant que celui-ci reprenne la main sur des politiques publiques, notamment en matière de réglementation, de transmissions et de transports ?

Si l'intitulé de ma direction peut sembler ambitieux, il faut le replacer dans le cadre de ce qu'est le SGDSN : une structure dont la vocation est de permettre au Premier ministre d'exercer ses compétences en matière de sécurité et de défense. Son champ d'intervention se limite à cela. Nous traitons de sujets tels que le SNU ou les réserves, nous traitons des problèmes de sécurité, mais sans sortir du champ qui nous est imparti.

Nous pouvons néanmoins conduire une réflexion plus large, car les menaces hybrides auxquelles nous sommes confrontés consistent à chercher sans relâche à affaiblir nos démocraties, en s'en prenant à leurs points faibles. Selon moi, elles s'efforcent pour l'essentiel à saper le crédit de nos dirigeants et de la parole publique en général. Nous sommes des sociétés libérales, fondées sur le crédit, du latin credo, « je crois ». Détruire la confiance dans la parole publique, c'est détruire nos démocraties. Il faut donc intervenir dans ce domaine. Le SGDSN a d'ailleurs milité pour la création de Viginum, afin de lutter contre les ingérences étrangères numériques visant à amoindrir ou à détruire la confiance des citoyens dans la République.

Chaque ministère mène par ailleurs, pour ce qui le concerne, sa propre réflexion sur la résilience. Il nous faudra donc engager des discussions avec les ministères pour réfléchir, secteur par secteur, sur ce qu'eux-mêmes considèrent comme le cœur de leurs activités critiques.

J'en viens à la question concernant la préparation au mode dégradé. Ce qui est certain, c'est que les sociétés modernes étant de plus en plus complexes, certaines entreprises peinent à identifier, dans leur périmètre, leurs points de faiblesse.

Nous devons donc nous poser deux questions. Comment préserver un fonctionnement dégradé accepté par la population et qui nous permette de rester debout ? Mais comment nous assurer aussi, si nous voulons rester performants, que nous ne basculons pas trop longtemps dans ce mode dégradé ? Sur ce point, il y a tout un travail à réaliser, notamment par le monde privé, mais aussi par l'État, pour réfléchir à des sujets aussi importants que l'externalisation de la logistique et de la maintenance, qu'il faudrait peut-être réexaminer. Ce travail doit conduire les acteurs à s'interroger sur la manière dont ils peuvent rester performants, sans pour autant générer de nombreux points de faiblesse.

En tout état de cause, nous ne pourrons pas simplifier le système à l'extrême et revenir à une situation où nous ferions tout nous-mêmes, en autonomie. Il faut donc mener en parallèle deux réflexions : d'une part, déterminer comment rester performants, donc complexes, tout en veillant à être capables d'assurer un suivi des points de faiblesse, par exemple en identifiant les matières premières que nous importons d'un seul pays ou les sous-traitants dont la défaillance pourrait bloquer le pays ; d'autre part, déterminer comment fonctionner si malheureusement la crise survient et touchela population – cette seconde réflexion relevant plutôt du SGDSN et des ministères.

S'agissant de la gouvernance du pays, je considère qu'elle fonctionne plutôt bien, parce que nous avons conservé une capacité de décision unifiée. Il ne faut pas croire que notre système, parce qu'il est très vertical ou perçu comme tel au niveau européen, est faible. Je constate, en prenant la mesure de la gestion des crises par les uns et par les autres, que nous n'avons pas globalement de leçons à recevoir même si nous pouvons toujours tirer des enseignements de ce que nos amis ont réussi.

Ce sur quoi nous pouvons peut-être nous interroger un peu plus en détail, c'est le renforcement de la capacité des territoires à gérer une crise. Quelle culture de crise pouvons-nous diffuser localement ? Comment les élus locaux prennent-ils cela en main ? Pendant la crise du covid-19, l'une des questions qu'il a fallu traiter était la bonne articulation de l'État et des conseils départementaux, notamment pour la gestion des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Sur certains points, nous pouvons améliorer la gestion locale. S'agissant de la gouvernance nationale, une circulaire publiée le 1er juillet 2019 fixe le continuum de la gestion de crise en France, assurée d'abord à l'échelon ministériel, puis par la cellule interministérielle de crise (CIC) lorsque le Premier ministre décide de la réunir, avec un ministre qui mène les opérations – celui de l'intérieur ou celui des affaires étrangères, classiquement, ou, dorénavant, tout ministre ou le directeur de cabinet du Premier ministre. Nous disposons donc une structure qui fonctionne.

À la question de savoir si nous pouvons conserver une approche binaire distinguant temps de guerre et temps de paix, la réponse est clairement non. Les stratégies hybrides consistent précisément à créer un régime de conflictualité distinct du temps de guerre. Nos démocraties doivent absolument se doter d'outils permettant d'assurer un continuum qui permette de glisser d'un état à l'autre par étapes, car notre dispositif est encore trop scindé entre temps de paix et temps de guerre.

Les gens qui, comme moi, ont connu la perspective d'une invasion soviétique et qui y ont été préparés, ont assisté au déclin de concepts tels que la résistance en profondeur et la gestion du temps pour freiner l'offensive ennemie. Toute une mécanique sur les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC), les stocks, les dispositifs en profondeur avait été conçue et mise en place. Tout cela a été considéré comme obsolète au début des années 1990, et progressivement abandonné. Cette pensée stratégique et opérationnelle revient au goût du jour. Même la réflexion sur la défense opérationnelle du territoire (DOT) est relancée, ainsi que celle sur les réserves, que nous devons globalement accroître.

Peut-on, dans le monde de demain, concevoir une armée nombreuse et professionnelle ? Je ne suis pas certain que nos sociétés soient budgétairement en mesure de le faire. Il nous faut accompagner la réflexion sur les réservistes et l'engagement citoyen afin de combler certaines lacunes et renforcer les armées, lesquelles disposent par ailleurs d'outils juridiques très intéressants. Par exemple, en matière de logistique, je pense qu'elles peuvent beaucoup apporter à l'État.

Monsieur le préfet, je vous remercie pour votre très intéressante présentation. Je vais essayer néanmoins de vous « challenger » un peu.

Vous avez dit que les décideurs situés au sommet de la pyramide devaient connaître en détail les plans mis en œuvre. Je souscris à l'idée qu'une planification est nécessaire. Je l'appelle de mes vœux depuis plusieurs années. Je me réjouis de la nomination d'un haut-commissaire au plan, tout en considérant qu'il faut aller plus loin. Toutefois, notre système politique n'en limite-t-il pas la possibilité ? Le Président de la République est élu pour cinq ans, les élus locaux pour six, et les membres du Gouvernement sont nommés au plus pour cinq ans. Pouvons-nous, sur cette base, construire un système dans lequel les décideurs connaissent en détail les plans de réaction ?

Ma deuxième question porte sur l'alliance dont nous sommes membres depuis plusieurs décennies, et avec raison compte tenu de notre histoire. Ne faut-il pas se demander s'il est judicieux de continuer à raisonner dans ce cadre ? Lorsque les États-Unis ont eu besoin de vaccins, nous leur avons envoyé une part de notre production. En revanche, au plus fort de la crise sanitaire, lorsque nous en manquions et qu'ils en produisaient, ils ont gardé pour eux 100 % de leurs doses de vaccin. S'agit-il toujours d'alliés solidaires auxquels nous pouvons faire confiance les yeux fermés ? Pouvons-nous bâtir notre stratégie de défense militaire sur cette base ?

D'autre part, existe-t-il une stratégie coordonnée à l'échelle de l'Europe ? Nous gérons très bien les risques afférents à nos centrales nucléaires, grâce à des organismes qui suivent ces questions de près, mais qu'en sera-t-il demain si un autre Tchernobyl survient ? L'Ukraine, pays en guerre à trois heures d'avion, compte cinq ou six centrales nucléaires. En Croatie, le risque d'une deuxième invasion du territoire n'est pas nul. Quant au stock de missiles balistiques, il a assez de puissance pour faire exploser trois fois la planète. En cas de dérapage, que ferons-nous ? Sans aller jusqu'à imaginer une guerre déclenchée de propos délibéré, si demain un sous-marin nucléaire a un accident au large de nos côtes, que ferons-nous ? Avons-nous pris des dispositions pour gérer cela aux niveaux français, européen et international ?

Enfin, j'ai proposé, lorsque nous avons souffert d'une pénurie de masques, de réfléchir à la constitution d'un stock européen de médicaments, de respirateurs et de masques, réparti dans cinq ou six pays. Je n'ai pas l'impression que cette idée ait été retenue. Quoi qu'il en soit, il ne me semble pas viable de rapatrier la production de tous les produits dont nous pourrions avoir besoin en cas de crise. L'exemple des masques le prouve ; j'avais d'ailleurs dit d'emblée qu'en rapatrier la production était une hérésie. Une fois la crise passée, nous ne savons plus quoi en faire. De toute façon, si demain une crise plus forte survenait, notre production ne suffirait pas à couvrir nos besoins. S'agissant des médicaments, dont nous ne maîtrisons pas la production des ingrédients primaires, rapatrier leur production oblige à rapatrier la pollution qui va avec et à en accepter le surcoût. Même si cela semble nécessaire, notre société est-elle prête à l'accepter ?

Toutes ces questions sont liées entre elles. Dernière observation, sur la nécessité de disposer d'une force vive capable de réagir à une crise : la réserve citoyenne – je fais partie de celle de la gendarmerie – est insuffisamment sollicitée. Certes, il faudrait construire un système avec plus de personnes en réserve, mais si nous n'y faisons pas appel, c'est inutile.

Je considère que, malgré les échéances électorales, les démocraties peuvent s'équiper d'outils de temps long. Nos lois de programmation sont d'ores et déjà pluriannuelles ; peut-être faudrait-il réfléchir au développement d'autres outils offrant une vision à cinq ou dix ans. En matière d'armement nucléaire et de production d'énergie électrique nucléaire, par exemple, la réflexion se déploie à échéance de trente ans. Il convient d'examiner comment conserver les échéances démocratiques, qui nourrissent le rapport entre les élus et le peuple, tout en étant capable de conduire certaines réflexions inscrites sur des durées plus longues. Nous devons réfléchir à des programmations pluriannuelles, ainsi qu'au développement de politiques européennes permettant d'inscrire les choses dans une durée plus longue, avec une stabilité accrue.

S'agissant du rapport entre les décideurs et les spécialistes, il faut employer nos experts à la formation des membres de cabinet ministériels, ce à quoi nous travaillons. Nous souhaitons proposer des formations rapides in situ, plutôt qu'inviter les personnes concernées, dont le temps est compté. On peut aussi imaginer de nouvelles pratiques. Par exemple, le directeur de cabinet adjoint pourrait avoir systématiquement, parmi ses attributions, la gestion de crise, ce qui supposerait qu'il suive certaines formations. En matière de souveraineté, l'Europe doit jouer toute sa partie, de même que les Américains et les Chinois jouent la leur. La réflexion sur la souveraineté doit être conduite au niveau européen. Les questions relatives à la capacité de l'Europe à produire certains produits s'inscrivent d'ailleurs dans ce cadre. Ayant travaillé à Bruxelles, je connais la difficulté inhérente à l'absence de droits de douane. Si nous considérons que, pour la production de certains produits critiques, nous devons à la fois disposer d'une autonomie stratégique tout en restant compétitifs, à l'échelle mondiale, il faudra élaborer un système fondé soit sur des barrières douanières, soit sur des marchés garantissant à certains producteurs européens la capacité de produire dans le temps. Nous pourrions envisager la constitution de stocks et la définition de politiques d'achat au niveau européen, un peu comme nous le faisons dans le monde de la défense, afin de garantir la production en Europe de certains produits. C'est ce à quoi nous travaillons dans le cadre du projet de création d'une BARDA.

S'agissant de la production de médicaments en Europe, je partage votre analyse sur la difficulté qu'elle présente, monsieur le député. Si l'Europe a perdu la capacité de produire des molécules primaires, c'est surtout en raison de la contrainte environnementale. Sommes-nous capables d'imaginer le retour d'une production qui, même si elle est aux normes européennes, pollue ? Je pense que nous n'avons pas le choix. D'ailleurs, n'est-il pas meilleur pour la planète de produire aux normes européennes, ce qui certes polluera, mais nettement moins que la production dans des pays tels que l'Inde ou la Chine, où ces productions ont été délocalisées ? Bien entendu, nous ne pouvons pas procéder ainsi pour tous les produits, mais, pour certains d'entre eux, les plus critiques, nous devons absolument recouvrer une autonomie. Nous avons connu l'an dernier des difficultés d'approvisionnement en curares. On ne peut quand même pas imaginer que les pays d'Europe ne soient plus en mesure de traiter leurs populations faute de produits !

Pour vous répondre, j'estime, enfin, que le secteur nucléaire est bien géré.

En France.

J'ai récemment accompagné la force d'action rapide du nucléaire (FARN) créée par EDF à la suite de l'accident de Fukushima. J'ai visité à cette occasion les installations mises en place dans plusieurs centres nucléaires de production d'électricité (CNPE) après cette catastrophe. C'est exceptionnel ! J'en suis revenu admiratif tant en ce qui concerne leur robustesse qu'en ce qui concerne leur organisation et les redondances mises en place.

Nous évoquions tout à l'heure la solidité de la parole publique. Dans le secteur nucléaire, nous avons seulement l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui ont tous deux une vraie crédibilité. Nous devrions mener cette réflexion dans les secteurs qui souffrent de la multiplicité du dire technique ou expert, lequel, à force de se contredire, fait naître un sentiment de doute au sein de la population. Face à des crises majeures, le modèle nucléaire, qui fonctionne avec deux experts identifiés dont la crédibilité a été construite au fil du temps, peut être une source d'inspiration ; à l'évidence, il y a une difficulté dans le domaine médical.

Sur la réserve citoyenne enfin, je ne peux qu'abonder dans votre sens. Les budgets destinés au paiement des réservistes servent trop souvent cependant de variable d'ajustement.

Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on n'utilise pas suffisamment les réserves, notamment parce que les budgets qui leur sont consacrés sont insuffisants, ce qui rend difficile le maintien de leurs compétences et en réduit l'utilité. Il y a toutefois une autre raison, qui m'est apparue au cours des quatre mois que j'ai passés dans une agence régionale de santé (ARS) pendant la crise, en tant que députée et infirmière de profession : nous avons de façon générale beaucoup de mal à passer de l'identification à la formulation des besoins. Nous nous sommes tout de même retrouvés avec des militaires prêts à intervenir, mais qui n'ont pas été mobilisés tout de suite. La raison en est que, quand on ne sait pas faire, on ne sait pas demander, surtout lorsqu'on est haut fonctionnaire ! Chacun reste dans son couloir – sauf qu'avec cette attitude, les grosses difficultés arrivent vite. Pour avoir vécu beaucoup dans l'urgence concrète, dans l'enjeu physique et mortel, je sais que ne pas arriver à dire qu'on ne sait pas faire, cela met tout le monde en danger. Il serait bon d'y remédier, en liaison avec les militaires et les soignants.

Nous devons vraiment prendre de bons réflexes. Je suis assez d'accord avec M. le rapporteur, et je le dis avec tout le respect que l'on doit aux victimes : nous n'avons tout de même pas bien cher payé une crise qui aurait pu être dramatique. Face à un virus Ebola, nous aurions eu des milliers et des milliers de morts – parce que les Français n'étaient pas prêts à appliquer les gestes barrières, parce qu'ils ne comprenaient pas le sens de la crise, etc. J'entends ce que vous dites sur la question de la communication et la nécessité de trouver des personnes qui incarnent l'autorité de la parole scientifique, mais il y a des manques dans votre discours. Par exemple, qui, d'après vous, doit piloter dans les cas où plusieurs ministères sont concernés et où, à l'évidence, quelque chose ne fonctionne pas ?

Pour prendre un exemple, les professionnels des pompes funèbres ne relèvent vraiment ni du ministère de l'intérieur ni de celui de la santé. Ils ne sont pas des professionnels de santé, ce qui d'ailleurs pour moi est une hérésie, et de surcroît très significatif quant au rapport à la mort de notre société. Bref, depuis deux ans que dure la crise, ils sont systématiquement exclus de toutes les décisions visant à protéger les personnels de santé : ils n'ont pas eu d'équipements de protection individuelle, ils n'ont pas été prioritaires pour la vaccination, leurs enfants n'ont pas été prioritaires pour l'accès à l'école… Il est tout de même inouï de se dire que ces gens qui sont au bout de la chaîne de tout ce que nous n'avons pas réussi à faire n'apparaissent nulle part. Je me suis battue pour eux systématiquement, à chaque nouvelle décision, auprès du ministère de l'intérieur.

Pour moi, il aurait dû y avoir quelqu'un pour remarquer qu'on avait fait une connerie en ne mettant pas les professionnels du funéraire dans la boucle. Il faut un pilote dans l'avion, quelqu'un qui s'assure que, quand une erreur a été commise une première fois, elle ne va pas être réitérée pendant toute la crise. Je parle de choses très concrètes : qui est allé demander combien on avait de sacs pour mettre des corps, ou de certificats de décès papier ? Personne.

Au ministère de l'intérieur, tout le monde vous dira, parmi ceux qui participent d'une manière ou d'une autre à la gestion des décès massifs, qu'il n'y a pas besoin de certificat de décès papier parce que les médecins les télétransmettent. C'est faux : même pas 5 % des médecins sont équipés. Les autres remplissent en triple exemplaire un formulaire CERFA fabriqué par l'Imprimerie nationale. Dans ma commune, lorsque mon mari en rédige un, il doit le déposer à la mairie pour en obtenir un vierge. Pour 12 000 habitants, il y en a quatorze d'avance. Que fait-on lorsqu'il y a cinquante morts ? Et je ne parle même pas des situations de menace hybride, avec par exemple des problèmes informatiques qui empêcheraient la télétransmission…

Je comprends bien la nécessité de se préoccuper de grandes priorités comme les matières premières ou les médicaments, mais il faut aussi s'interroger sur la façon de faire concrètement fonctionner les choses.

Votre question me fait un peu sortir de mon rôle, car le SGDSN a vocation à organiser la planification gouvernementale. C'est plutôt à partir de mon expérience de plus de vingt ans en tant que sous-préfet et préfet de département que je m'exprimerai.

Les questions liées aux pompes funèbres se posent au quotidien pour les préfets. Lors de la crise, les entreprises de pompes funèbres se sont immédiatement adressées à nous ; nous leur avons obtenu des gants, nous nous sommes renseignés sur les fabricants de cercueils et les stocks… La gestion des décès massifs est pour les préfets un sujet « classique ». Les difficultés à mobiliser les morgues, à trouver des entrepôts froids, à dresser des tentes pour accueillir les familles, à fournir des cercueils ou des certificats de décès me semblent souvent plus liées à la problématique des dissymétries de la couverture médicale sur le territoire national qu'à autre chose.

Pour ce qui est des décès massifs, les capacités de réaction existent donc, les choses sont articulées – même si s'agissant des certificats, je suis d'accord : il y a une difficulté, qui ne date pas d'hier et qu'il faudra traiter. En revanche, là où notre modèle peut être amélioré, ce serait dans une meilleure application du principe de subsidiarité entre le niveau national et l'échelon local.. Il me semble que notre société moderne, avec les outils numériques qu'elle offre, renforce de façon mécanique le réflexe de tout renvoyer à l'échelon national et pousse donc à s'abstraire progressivement du principe de subsidiarité, en vertu duquel, idéalement, 95 % des problèmes sont traités au niveau local.

L'interministériel ne peut pas être géré seulement au niveau national ; il doit aussi être vécu et fonctionner au niveau local. De ce point de vue, tous les types de situation peuvent être rencontrés, de l'osmose parfaite au refus absolu de participer aux réunions organisées par le préfet de département. Les retours d'expérience font état de tous les cas de figure, sans qu'aucun ne paraisse dominant. Chaque situation territoriale est spécifique.

Au demeurant, la question est ancienne. À l'époque de la création des agences régionales de l'hospitalisation, qui préfiguraient les ARS, les préfets s'interrogeaient beaucoup sur la disparition des directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS).

Je pense que la crise actuelle va permettre de stabiliser un système, et qu'il faut vraiment développer l'interministériel territorial. Avec les élus, on travaille localement très bien.

Au-delà de votre expérience personnelle, quelle est votre vision de ce que doit être demain le SGDSN ? À quoi son rôle actuel un peu mixte, avec les restes de l'EPRUS, l'Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, et tout ce qui a été mal défini ou mal calibré au départ, devrait-il laisser la place ? Sans vouloir insister sur la gestion des masques, on a bien vu par exemple – je parle en tant que membre de la mission d'information sur l'impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l'épidémie de coronavirus-covid 19 – que vous n'aviez pas vraiment les moyens de veiller à la bonne application de la décision de 2013. De quoi avez-vous besoin : de plus de moyens, de revenir à la manœuvre, de confier des attributions à quelqu'un d'autre ? Que faudrait-il au SGDSN pour faire face, dans quelques années, à une crise majeure, climatique ou autre ?

Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le SGDSN est une petite structure. Il est chargé de faire de la planification à froid, la responsabilité de la gestion de la crise revenant à chacun des ministères. Nous n'avons pas vocation à expliquer au ministère des solidarités et de la santé ou au ministère de l'intérieur ce qu'ils ont à faire ; nous devons simplement structurer le fonctionnement de la cellule interministérielle de crise, portée qu'elle est par les équipes de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'intérieur, avec la présence de l'ensemble des représentants des ministères.

Ne pas déresponsabiliser les ministères : c'est une des préconisations du rapport Pittet sur l'évaluation de la gestion de la crise covid-19 et sur l'anticipation des risques pandémiques, et j'y insiste vraiment. S'agissant de la gestion de leurs stocks ou de leur logistique, de leurs responsabilités en tant qu'employeur, de leur réflexion sur les produits ou outils critiques, personne n'est capable de faire le travail mieux qu'eux-mêmes. Pour notre part, nous pouvons simplement, pour reprendre l'exemple des stocks, imaginer le moyen de demander à chaque ministère les informations nous permettant de rendre compte au niveau interministériel de l'état des stocks et de savoir comment ils sont gérés, s'ils sont consommés avant leur obsolescence, s'ils sont présentés de manière agrégée, y compris ceux qui concernent des structures autonomes, hospitalières par exemple, ou encore comment ils sont vérifiés. Mais la compétence doit rester ministérielle.

Nous travaillons en revanche en propre sur certains dossiers, comme celui des risques NRBC. Nous avons élaboré un contrat capacitaire interministériel qui fixe, pour chacun des ministères concernés, les capacités critiques qu'il doit conserver d'année en année. Ce contrat pluriannuel nous permettra de porter cette thématique jusqu'en 2024. La signature des ministres garantit la préservation de leurs capacités.

La question de la répartition des rôles renvoie à la conception que l'on a de l'organisation du gouvernement en tant qu'entité politique.

Historiquement – en tout cas depuis 1936 –, l'idée est que le Premier ministre est principalement là pour arbitrer entre les ministères, entre les visions politiques des ministres. Il n'est pas un ministre opérateur, ses services n'ont pas vocation à provoquer des effets sur le terrain, quelques exceptions mises à part. Fondamentalement donc, et cela se retrouve dans les ordonnances prises au tout début de la Ve République, chaque ministre est responsable des mesures qu'il prend, en appui du grand plan d'ensemble dont le Premier ministre, lui, doit assurer la cohérence.

Le rôle du SGDSN est non pas de vérifier ce qu'apporte l'action de chaque ministère sur le terrain, mais de s'assurer que la vision du Premier ministre, donc la cohérence d'ensemble, est assurée. Sans revenir sur ce qu'a dit M. le préfet, notre idée est de conduire les ministères à rendre compte annuellement de ce qu'ils font en interne, par exemple de l'état réel de leurs stocks. Dans ce cadre, les dispositifs issus de l'EPRUS pourraient sans doute retrouver un peu d'oxygène, y compris dans leur dialogue avec la direction générale de la santé, puisque le Premier ministre s'assurerait une fois par an de la bonne exécution des directives générales qu'il a prises. Mais à aucun moment le SGDSN ne peut ni ne doit prendre la place d'une direction générale de ministère, sous peine que l'on s'éloigne de l'esprit de la Ve République telle qu'elle existe depuis 1958 et plus encore depuis l'élection du Président de la République au suffrage universel.

L'interministériel est quand même un sujet qui revient sans cesse, à tort ou à raison, dès qu'il est question d'optimisation, y compris en matière d'action extérieure de l'État.

Je partage votre opinion quant à la nécessité de relocaliser les capacités de production en privilégiant une approche globale de l'empreinte carbone. J'ai présenté hier un rapport sur l'énergie nucléaire du futur et je crois que peu de Français savent que le nucléaire est moins producteur de carbone que les panneaux solaires, si l'on prend en compte la totalité du cycle de production. Il est donc un peu naïf de fermer les yeux sur la production qui se fait en dehors de nos frontières, et j'espère que la taxe carbone permettra d'avancer dans le bon sens.

Quant à la sûreté nucléaire, la FARN est effectivement un outil fantastique. Je nourris toutefois une petite inquiétude dans l'hypothèse d'un problème systémique, par exemple sur le réseau. Une table ronde thématique aura lieu sur le sujet.

S'agissant de l'approche nationale, pouvez-vous nous dire quel est le mandat que vous a confié le Premier ministre, et même porter le document à notre connaissance ? Comment jugez-vous la mobilisation des différents ministères et que pensez-vous du rôle des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité (HFDS) en leur sein, ainsi que d'un éventuel rôle d'animation que jouerait le SGDSN ?

Du point de vue culturel, considérez-vous que la France, malgré tout l'intérêt du modèle centralisé avec un État fort, a tout de même un certain retard dans l'association des territoires, des citoyens et des entreprises aux questions de résilience ? Les pays scandinaves, par exemple, ont intégré depuis très longtemps le scénario de la guerre totale, alors que notre contrôle opérationnel consiste en 21 000 hommes maximum sur six mois. Comment articuler les politiques nationales de résilience avec celles des collectivités territoriales ?

Je manque de temps pour vous demander comment convaincre de la nécessité d'investir en matière de résilience, ou pour aborder les sujets du lien entre la stratégie informationnelle et la résilience, avec Viginum, ou de la possibilité d'avoir une approche européenne, avec une stratégie et des moyens en commun. Merci en tout cas pour vos éclairages. Votre profil, qui va de Saint-Cyr à la Commission européenne en passant par la préfectorale, nous a permis d'avoir une vue très complète sur ces questions.

Pour ce qui est du nucléaire, je voudrais vous rassurer. Entre les installations nouvelles au sein des centres de production et la FARN, franchement, il me semble que nous avons tout ce qu'il faut pour faire face à une crise de type Fukushima. Face à crises à cinétique lente, c'est d'abord de l'eau et une capacité de production électrique dont on a besoin pour éviter la catastrophe. Et là notre dispositif est très robuste. J'ai vraiment le sentiment qu'en France, sur ces aspects, les choses sont bien gérées.

Pour ce qui est des HFDS, nous animons le réseau, nous les recevons régulièrement, nous veillons à ce qu'ils aient les informations nécessaires pour promouvoir certaines de nos thématiques au sein de leur ministère. Ce sont nos correspondants clés. Dans la pratique, je rencontre aussi fréquemment les HFDS adjoints qui animent le réseau. Ils font remonter certains sujets du terrain, nous travaillons ensemble et tout fonctionne très bien. Nous avons un rôle d'animation, ils sont indispensables au sein des ministères.

S'agissant des collectivités territoriales, vous avez évoqué le concept de défense totale adopté par les pays scandinaves, qui soulève des questions très intéressantes. Ces pays ont fait un choix : que ce soit en situation de guerre ou en situation de paix, ce sont les mêmes structures qui pilotent le système. Cela rejoint ce que je disais sur la gestion interministérielle au niveau territorial : je pense qu'il faut soutenir une structuration locale de l'ensemble des décideurs – le préfet, l'ARS ou son bras armé départemental, le président du conseil départemental, le représentant du président du conseil régional, les maires… Il s'agit de mettre sur pied une coordination locale de gestion de la crise qui permette de trouver des consensus locaux et de ne faire remonter à Paris que les questions qui ne peuvent être traitées qu'au niveau ministériel.

Il faudrait également développer des politiques spécifiques à destination de certains territoires. Il existe par exemple des problématiques particulières aux Antilles et à la Guyane, ou avec les volcans à Mayotte et à La Réunion. Sur ces territoires où peuvent se produire des accidents majeurs, nous devons non seulement travailler sur la logistique du soutien, comme nous le faisons, mais encore construire un message au niveau local avec les élus, en direction de la population afin qu'elle intègre certains comportements qui lui permettront d'être mieux préparée. Pour ce qui est des acteurs privés, je pense qu'ils ont toute leur importance et leur place dans la stratégie nationale de résilience. Il existe déjà des activités d'importance vitale, qui sont soumises à réglementation : nous travaillons avec un certain nombre d'OIV qui nous tiennent informés notamment à travers les retours d'expérience (RETEX). Nous sommes aussi en train de développer une réflexion sur ce que nous appelons les entreprises essentielles, avec lesquels nous pourrions envisager de généraliser les PCA à travers un système de labels susceptibles de susciter l'adhésion du monde économique.

L'Union européenne, enfin, est un enjeu d'importance, sur lequel nous travaillons. Je suis persuadé que l'Europe peut nous aider pour ce qui est de la gestion des stocks, et même que c'est le seul moyen d'arriver à ce que nous voulons. On peut imaginer une mécanique dans laquelle l'Union porterait des obligations de stockage de produits stratégiques : elle a la capacité de stocker, et elle dispose des moyens de financement. Ces stockages auraient l'intérêt, en termes de souveraineté, de donner du temps pour gérer la crise. Et l'Union passerait des contrats pluriannuels avec des logisticiens européens pour assurer la distribution régulière de ces stocks. Les mécanismes juridiques de passation de marchés que cela met en jeu permettraient de ne pas toucher au cœur juridique de l'Union, qui est de conserver le libre accès au marché européen.

Merci beaucoup. Je pense que nous aurons l'occasion de nous revoir avant la conclusion de nos travaux.

La réunion se termine à dix heures trente.

Membres présents ou excusés

Mission d'information sur la résilience nationale

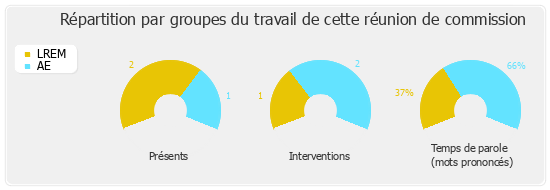

Présents. - M. Thomas Gassilloud, Mme Sereine Mauborgne, M. Buon Tan

Excusés. - M. Éric Bothorel, Mme Marine Brenier, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Philippe Dunoyer, M. Jean-Jacques Ferrara, M. Alexandre Freschi, Mme Laurence Gayte, M. Jérôme Lambert, Mme Élisabeth Toutut-Picard