Commission d'enquête chargée d'examiner les décisions de l'État en matière de politique industrielle, au regard des fusions d'entreprises intervenues récemment, notamment dans les cas d'alstom, d'alcatel et de stx, ainsi que les moyens susceptibles de protéger nos fleurons industriels nationaux dans un contexte commercial mondialisé

Réunion du mercredi 7 février 2018 à 16h15

Résumé de la réunion

La réunion

La séance est ouverte à seize heures vingt.

Mes chers collègues, nous accueillons aujourd'hui M. Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance.

Vous avez eu, monsieur Dufourcq, une carrière très riche en responsabilités. Après avoir fait partie du cabinet de René Teulade, ministre des affaires sociales, vous avez rédigé aux côtés d'Alain Minc le rapport sur « La France de l'an 2000 ». Vous avez ensuite rejoint France Télécom en 1994 et y avez fondé la division « Multimédia » au sein de laquelle Wanadoo a été créé. Puis chez Capgemini, vous avez été directeur général adjoint et directeur financier.

Vous êtes à la tête de Bpifrance depuis sa création et vous venez d'être confirmé dans vos fonctions de directeur général par le Gouvernement il y a quelques jours.

La banque publique d'investissement est un organisme de financement et de développement des entreprises créé à la fin de l'année 2012. Elle est issue du rapprochement d'OSEO, de CDC Entreprises, du Fonds stratégique d'investissement (FSI) et de FSI Régions.

Votre audition portera sur trois thèmes principaux.

Premier thème : l'État actionnaire. Notre commission d'enquête cherche à savoir à quelles conditions et dans quelles circonstances l'actionnariat public peut encore être un moyen de contrer la perte de compétitivité et la désindustrialisation de notre économie. L'État actionnaire intervient aujourd'hui directement avec l'Agence des participations de l'État (APE) et indirectement via Bpifrance, dont il est co-actionnaire avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

Comment se coordonnent vos interventions respectives ? Sont-elles d'ailleurs toujours coordonnées ?

Bpifrance et l'APE, sous l'impulsion, je crois, de Régis Turrini ont chacune pris le soin de rédiger des doctrines d'intervention dont on peut constater qu'elles se recoupent sur certains points. Dans les faits, elles conduisent à des participations que je n'oserais pas qualifier de concurrentes, mais qui se juxtaposent – je pense à Orange dont l'APE détient 13 % du capital et Bpifrance 10 %.

Pouvez-vous me donner votre avis sur cette complémentarité entre l'APE et Bpifrance ? Comment doit-elle fonctionner notamment dans les secteurs qui, aux termes de votre doctrine, sont stratégiques pour l'économie nationale et qui nous intéressent plus particulièrement ?

Je m'interroge aussi sur le niveau des participations de l'État, qui est souvent inférieur à la minorité de blocage. Bpifrance est ainsi actionnaire à hauteur de 5,29 % de Technip, entreprise cédée en 2016 à l'Américain FMC. N'avez-vous pas le sentiment qu'il s'agit d'un simple alibi politique permettant à l'État d'afficher un engagement durable alors qu'il aura en réalité assez peu de moyens de peser, en tout cas pas uniquement grâce à sa présence capitalistique ?

Deuxième thème : la protection des entreprises que l'on peut qualifier de stratégiques. Nous cherchons à mieux comprendre le rôle des grandes administrations de l'État et aussi d'autres institutions, notamment dans le cadre de la procédure des autorisations des investissements étrangers en France.

Bpifrance est-elle amenée à travailler avec la Direction générale des entreprises (DGE) et avec le Trésor ? Si oui, cette collaboration a-t-elle évolué, notamment depuis le décret Montebourg ? Nous sentons une vigilance accrue au sein de la DGE et de la direction générale du Trésor.

J'ai relevé que Bpifrance avait signé le 2 mai dernier avec la Direction générale de l'armement (DGA) un accord visant à créer un véhicule d'investissement « Défense », doté initialement de 50 millions d'euros. Ce fonds est-il d'ores et déjà intervenu auprès d'entreprises jugées stratégiques ? Selon vous, quel niveau pourrait atteindre sa dotation ? Pourrait-on imaginer la création d'autres fonds dans d'autres secteurs que la défense ayant une valeur stratégique pour notre économie ? Il existe déjà Aerofund dans le domaine aéronautique ou Demeter dans le secteur des éco-industries.

La DGE a dressé une liste, évolutive, des entreprises qu'elle considère comme stratégiques de manière à effectuer une veille efficace. Vous est-il arrivé de vous appuyer sur ce document ?

L'un des défis de cette veille est de ne pas oublier les petites entreprises et les start-up afin de pouvoir identifier les pépites de demain, qui sont susceptibles d'être rachetées par des groupes étrangers – perspective sur laquelle elles misent souvent. Comment pouvez-vous contribuer à la défense de ce que la loi considère comme relevant d'intérêts nationaux ?

Vous coordonnez le label French Fab. Nous serions heureux de connaître le nombre d'entreprises à l'avoir demandé. Y a-t-il parmi elles des entreprises étrangères ayant des sites de production en France ?

Troisième et dernier thème : comment résoudre le problème de la sous-capitalisation des entreprises françaises et donc de leur exposition à des prises de participation hostiles ? Comment mobiliser les investisseurs de long terme dont les exigences en termes de rendement pourraient être compatibles avec un horizon de temps plus long ?

Le Gouvernement a annoncé un projet de loi issu du plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE). Avez-vous formulé des propositions dans ce cadre ? Quel est votre avis sur la proposition n° 7 issues des réflexions d'un groupe de travail coanimé par un député et un chef d'entreprise, sous l'égide du Gouvernent : « Recentrer Bpifrance sur sa mission d'intérêt collectif et de résorption des failles de marché. Créer un fonds souverain avec pour mission de maximiser le rendement de ses investissements ». Est-ce vraiment compatible avec le besoin d'avoir des investisseurs de long terme moins gourmands que les investisseurs de marché ?

Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, je dois maintenant vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

(M. Nicolas Dufourcq prête serment.)

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, autant vous dire d'avance que je ne pourrai pas répondre en une quinzaine de minutes à toutes les questions que vous avez soulevées.

Je commencerai par l'État actionnaire.

L'État détient dans des proportions variables des capitaux dans un nombre très important d'entreprises. Pour Bpifrance, le portefeuille de participations directes couvre environ 800 entreprises, principalement des petites et moyennes entreprises dans lesquelles le « ticket moyen » est de l'ordre d'1 million d'euros. Il est géré directement par nos équipes réparties dans nos cinquante agences régionales ainsi par les équipes spécialisées dans le capital-risque dans nos locaux parisiens.

Par ailleurs, nous finançons 360 fonds privés d'investissement, soit un fonds de capital-risque sur deux et trois fonds sur quatre de capital-développement PME. Ces fonds sous-jacents représentent quatre autres milliers d'entreprises, dont nous sommes de fait indirectement actionnaires.

À cela s'ajoutent les fonds de capital-investissement et de capital-risque que Bpifrance gère pour le compte du Programme d'investissements d'avenir (PIA). Autrement dit, l'activité de l'État actionnaire ne se limite pas à celles de la Caisse des dépôts et consignations, de l'Agence des participations de l'État et de Bpifrance ; il faut également y inclure celles du Commissariat général à l'investissement (CGI) : le portefeuille constitué au titre du PIA à travers le fonds Ambition numérique, le fonds Ecotechnologies, le fonds French Tech Accélération, le fonds Ville de demain, le fonds Sociétés de projets industriels (SPI), etc., représente au bout du compte une centaine d'entreprises, essentiellement des start-up et des incubateurs. Par ailleurs, le PIA est lui-même, par notre concours, co-investisseur dans un grand nombre de fonds français d'investissement privés.

Comment Bpifrance se coordonne-t-elle avec la Caisse des dépôts ? Depuis qu'Éric Lombard a été nommé directeur général, les choses sont beaucoup plus claires. Il a en effet pris la décision ferme que tout ce qui relevait du monde des entreprises revenait entièrement à la branche consacrée aux entreprises de la Caisse, autrement dit Bpifrance ; cela implique le transfert de CDC International Capital et l'éventuel transfert de participations technologiques par la suite. Les activités relatives aux fonds de fonds et au digital de la Caisse sont déjà exercées par notre banque. Nous gérons un fonds de 200 millions d'euros qui investit dans des start-up, essentiellement à l'étranger, relevant de domaines couverts par les filiales de la CDC : mobilité intelligente, smart cities, « assurtech ».

La CDC conservera ses grandes participations auprès de La Poste, de RTE – Réseau de transport d'électricité –, de Transdev, d'Egis, de CNP Assurances et de la Compagnie des Alpes. La CNP a son propre destin, comme vous le savez. Quant à Transdev, c'est une entreprise très liée aux territoires, tout comme la Compagnie des Alpes et Egis, qui est en quelque sorte le bureau d'études de la CDC pour ce qui concerne les infrastructures.

Pour l'APE, la doctrine d'investissement est celle qui a été fixée du temps où David Azéma en était le directeur général. Pour qui veut bien la lire attentivement, elle est tout aussi claire : l'APE doit se concentrer sur ce que j'appellerai le « souverain profond », autrement dit les infrastructures et la défense. Pour les infrastructures, cela renvoie à La Poste, EDF, la SNCF, la RATP, les infrastructures aéroportuaires ainsi que les réseaux de télécommunication d'Orange, en particulier la fibre – la partie « hard » alors que nous nous occupons plutôt des services. Pour la défense, il s'agit de Thalès, Safran, Dassault et Airbus. L'automobile fait exception dans ce beau jardin à la française : c'est la raison pour laquelle nous avons repris PSA, Renault ayant une dimension symbolique plus forte qui renvoie à histoire – le Conseil national de la Résistance, etc. –, mais également un management plus compliqué. Je souligne que c'est nous qui avons choisi le groupe PSA à un moment où nous nous retrouvions avec des ressources très significatives à investir.

Bpifrance détient 10 % d'Orange, participation qui remonte à la constitution du Fonds stratégique d'investissement (FSI) – j'y reviendrai. Elle a des participations au capital de STMicroelectronics dont je préside le conseil de surveillance, dans PSA, dans Eutelsat. À cela s'ajoutent des participations dans les entreprises technologiques et pétrolières : Technip, Vallourec, Ingenico, Morpho, Gemalto jusqu'à son transfert à Thales, Nexans et beaucoup d'entreprises de tailles intermédiaires (ETI).

Nous suivons une logique de fonds stratégique ; or un fonds stratégique poursuit deux vocations à la fois.

La première est d'engendrer du rendement. J'ai toujours dit que nous nous devions de rendre aux Français plus que les 20 milliards qu'ils nous avaient confiés pour nos fonds propres. Ce ne sera certainement pas 18 milliards au motif qu'il faudrait défendre certaines filières. Nous refusons de faire de la politique industrielle pure au prix d'une dégradation de la valeur de notre portefeuille. Cela dit, ce rendement n'est pas extraordinaire dans la mesure où c'est un portefeuille est risqué : les entreprises pétrolières et technologiques sont sujettes à des évolutions cycliques. Il varie entre 5 % et 6 % par an.

Deuxièmement, ce portefeuille a vocation à tourner : à la différence du souverain profond, qui tourne très lentement – il achète peu et vend peu –, le souverain de marché achète beaucoup et vend beaucoup. C'est la raison pour laquelle nous faisons de beaux profits : nous allons chercher les plus-values. Le résultat net de Bpifrance en 2017 sera supérieur à 1 milliard d'euros, du fait notamment des ventes de nos participations au capital de Valeo, de Schneider, d'Eiffage. Par parenthèse, les récents changements qu'a connus Technip – une fusion entre égaux et non une cession à un groupe américain – ont été interprétés d'un point de vue fiscal comme une transaction, donc une vente, ce qui a engendré pour nous une importante plus-value, qui sécrète de l'impôt et du dividende au profit de l'État.

C'est ainsi que nous concevons les lignes de partage. Quand je dis « nous », je fais référence au comité d'investissement de Bpifrance qui comprend, outre des administrateurs indépendants, la CDC et l'APE, dont les représentants sont toujours présents pour les tickets supérieurs à 20 millions d'euros.

Si demain une entreprise française ne relevant pas du souverain profond était attaquée, ce serait Bpifrance qui la défendrait. Et nous nous préparons à cette éventualité. C'est une stratégie claire dans l'esprit de tout le monde, qu'il s'agisse de l'APE, de la Caisse des dépôts ou des administrations et des cabinets ministériels.

Orange constitue un cas particulier, qui est lié à la constitution même du Fonds stratégique d'investissement. Quand ce fonds a été créé, Nicolas Sarkozy aurait aimé le doter de 100 milliards d'euros pour faire un effet de masse face aux grands fonds souverains étrangers. Cela s'est avéré trop compliqué compte tenu du fait que la participation de l'État et celle de la CDC devaient être égales. Or la Caisse ne pouvait pas mettre plus que 10 milliards d'euros. Pour les 10 milliards d'euros de l'État, la solution a été d'apporter une part de son portefeuille souverain : on aurait pu choisir EDF ou bien Thales mais c'est finalement Orange qui a été retenu car c'était probablement l'actif le plus résilient et le plus susceptible d'être vendu pour partie – et Renault était trop cyclique. Le fait est que la cogestion avec l'APE se passe très bien.

J'en viens au niveau des participations.

À la création de Bpifrance, la contrainte principale qui nous a été fixée a été que nous soyons systématiquement minoritaires. Nous n'avons pas le droit d'être majoritaire, sauf accord quasiment unanime au sein du conseil d'administration. C'est d'ailleurs moi-même qui ai veillé à ce que cette clause soit introduite pour permettre à la BPI de racheter la totalité ou la majorité du capital d'une entreprise menacée de passer dans des mains étrangères, quitte à la recéder ensuite. Ce cas ne s'est pas encore présenté et l'État est fortement opposé à ce que nous prenions une participation majoritaire, ce qui évidemment nous limite lorsqu'il s'agit de préserver des entreprises stratégiques.

Mais si nous prenons des participations minoritaires, nous adoptons un comportement d'activiste positif : sans vouloir donner des leçons, nous nous employons à faire entendre notre voix. Il fut un temps où le FSI nommait des administrateurs indépendants qui ne communiquaient pas avec lui au motif, teinté d'idéologie, que l'État n'avait pas à être physiquement présent à la table des conseils d'administration. Nous avons radicalement changé de doctrine, nous demandons des places dans les conseils d'administration. Des salariés de Bpifrance, des investisseurs professionnels, travaillent à temps plein sur telle ou telle participation, ce qui les rend capables d'opposer des faits et de formuler des recommandations. Ils apportent beaucoup aux différents conseils dans lesquels ils sont présents, qu'il s'agisse de celui de Nexans, de Peugeot, de Technip ou encore d'Eutelsat. Nous y passons du reste énormément de temps. Et avec seulement 5 %, il est possible de faire déjà beaucoup de choses en jouant de l'effet de levier. Les effets multiplicateurs sont indéniables. Il n'est pas nécessaire d'avoir une minorité de blocage.

En Allemagne, le capital des entreprises est beaucoup plus stable. Il est moins sujet à des interventions extérieures. Elles peuvent avoir des stratégies de long terme, ce qui implique des stratégies d'emploi différentes, avec un rôle important donné à l'apprentissage.

Quel est le rôle de Bpifrance dans la stabilisation du capital ?

Bpifrance investit pour longtemps, ce qui explique que nous réalisons des plus-values, car nous traversons les cycles économiques. C'est ainsi qu'elle a pu investir en bas de cycle dans le domaine pétrolier – 400 millions d'euros pour Technip, 300 millions dans Vallourec. Nous sommes convaincus que non seulement nous ne perdrons pas notre investissement mais que nous pourrons faire plus tard des plus-values significatives. Nous nous donnons le temps d'attendre. Nos horizons temporels sont assez lointains. Cela est vrai pour nos participations dans les grandes entreprises, mais aussi dans les PME. La raison pour laquelle nous parvenons à convaincre les familles qui détiennent des entreprises de taille intermédiaire, petites ou moyennes d'ouvrir leur capital, c'est qu'elles savent que nous investissons pour longtemps. Elles ont confiance en nous. Bpifrance est un des rares investisseurs de long terme en France. Cela permet de rassurer les entrepreneurs comme les fonds de capital-risque ou de capital-développement. Tous savent que nous continuerons de les financer sur la durée.

Le modèle allemand est très différent. Il n'y a finalement pas beaucoup de fonds de capital-investissement, mais des familles très riches qui ont accumulé énormément de capital dans la durée, parfois logé dans des fondations exemptées de droits de succession. Elles ont donc moins besoin des participations minoritaires des fonds de capital-développement que les familles industrielles françaises. Paradoxalement, le financement des entreprises allemandes repose beaucoup sur la dette.

Pour ce qui est de la protection des entreprises stratégiques, il me semble important de raconter ce qui s'est passé lors de la vente d'Alstom.

Le vendredi, grâce à une fuite de l'agence Bloomberg, nous découvrons que la négociation est très avancée entre Alstom et General Electric. David Azéma, le directeur général de l'APE et moi-même nous concertons pour savoir quelle contrepartie peut être apportée. Le lundi soir, nous prenons la décision de recourir aux services d'avocats et de banquiers pour travailler sur ce dossier, décision soutenue par le ministre de l'économie de l'époque, Arnaud Montebourg.

Ensuite ont lieu les négociations dont le flux vous sera raconté par ceux qui les ont menées. Très rapidement, nous comprenons que si d'aventure l'État devait intervenir, ce serait l'APE qui aurait le leadership, pour des raisons presque politiques. Bpifrance se prépare tout de même : nous montons un dossier complet que nous présentons au conseil d'administration, ainsi qu'au comité d'investissement, au comité des engagements de la Caisse des dépôts et consignations, à la commission de surveillance de la CDC, au conseil d'administration de Bpifrance Investissement et au conseil d'administration de Bpifrance groupe. Il faut savoir que les dossiers des très grosses participations doivent obligatoirement passer dans ces cinq instances, et dans un délai de deux à trois jours ; c'est un mode de gouvernance lourd, mais on fait avec.

Pendant les délibérations du conseil d'administration, dont je ne vais pas vous livrer le secret, la décision est prise qu'il reviendra à l'APE de prendre une éventuelle option. Ensuite, le dossier d'Alstom n'a plus jamais été géré par Bpifrance. Je n'en ai plus entendu parler.

Ce qui est intéressant, c'est que c'est dans le cours des négociations que nos avocats, qui travaillaient d'ailleurs pour le cabinet américain Cleary Gottlieb, nous ont chaudement recommandé de mettre en place, en France, un dispositif similaire au CFIUS américain pour parer à des dangers de plus en plus grands. C'est ainsi que le ministère s'est emparé de l'idée et a élaboré le décret Montebourg, dont la première version a d'ailleurs été rédigée par le cabinet en question, puis revue par la Direction générale des entreprises (DGE).

Il existait pourtant déjà des dispositifs juridiques : je pense au décret Villepin, qui s'appuyait sur les lois de 1966 et 2004. Vos avocats considéraient-ils qu'il n'était pas suffisant ?

Absolument, et c'est ainsi qu'est né le décret Montebourg. L'affaire Alstom a joué comme un révélateur. Elle a été une sorte de spasme au cours duquel beaucoup de choses sont apparues clairement.

A-t-elle été au bout du compte une si mauvaise affaire ? À titre personnel, je pense que non, mais c'est un jugement strictement personnel, et ce n'est plus le directeur général de Bpifrance qui parle. Il suffit de regarder l'évolution de l'activité énergétique qui a été vendue et qui connaît aujourd'hui de graves difficultés ; mais c'est une chose que je ne peux pas dire publiquement.

Quant à Alstom Transport, c'est une entreprise dans laquelle nous n'avons aucune influence et à laquelle nous ne nous intéressons pas, hormis au travers de quelques partenariats que nous avons parfois sur certains sites industriels, puisque nous avons une filiale commune, NTL, qui est notre seul lieu de partage.

Depuis, il arrive régulièrement que nous ayons, au sein de la commission que réunit le ministre et dont on a dû vous parler, des discussions sur la dimension stratégique de telle ou telle entreprise : Gemalto, Morpho, Technicolor sont-elles des entreprises stratégiques ? Le stratégique est difficile à délimiter. Lorsque l'entreprise opère dans des domaines relevant de la souveraineté, c'est-à-dire touchant aux intérêts de la défense ou lorsqu'est en jeu l'avenir entier d'une filière technologique nationale, les choses sont claires ; lorsqu'on a simplement affaire à un actif technologique intéressant, et il n'est pas toujours facile de trancher le débat : il suffit pour s'en convaincre de voir que les Suisses viennent de céder aux Chinois l'un de leur géant industriel, dont on aurait pu penser qu'il était pourtant stratégique… De surcroît, l'aspect stratégique est comme la météo : très évolutif, il peut changer d'un trimestre à l'autre.

En ce qui concerne notre accord avec la DGA, il concerne la mise en place d'un fonds de 50 millions d'euros destiné aux entreprises de la défense et qui, compte tenu de sa modicité, s'adressera essentiellement à de petites sociétés technologiques dans lesquelles nous allons investir. S'il s'avérait insuffisant, nous le renforcerions.

Quant à Aerofund, c'est un fonds important, qui investit pour l'essentiel dans les sous-traitants de troisième et quatrième rangs d'Airbus, dont on peut se demander s'ils ont tous une valeur stratégique. Toujours est-il que ce fonds joue son rôle et que la société qui est en charge de sa gestion est en train de lever un nouveau fonds, consacré à la cybersécurité et baptisé Brienne III. La levée est parfois difficile, et nous faisons tous nos efforts pour y parvenir mais, si Bpifrance BPI France est prête à y contribuer, il faut également que les grands groupes français intéressés par la cybersécurité s'y engagent, car nous avons besoin d'au moins un fonds d'investissement en capital-risque dans la cybersécurité française. Nous n'en avons pas aujourd'hui et c'est une grande faiblesse.

La liste des entreprises stratégiques établie par la DGE était, dans un premier temps, illimitée : tout semblait stratégique, ce qui lui enlevait toute portée. Progressivement, la doctrine s'est raffinée, mais je n'ai pas connaissance de la dernière version de cette liste et j'ignore donc quelles sont les entreprises stratégiques au sens de la DGE.

Avec les start-up, nous abordons un chapitre très différent. Il faut distinguer d'une part celles qui opèrent dans le secteur des semi-conducteurs liés à l'arme nucléaire ou dans celui de technologies fondamentales pour les intérêts de la défense française ; celles-là, il ne fait guère de doute que nous les protégeons. Il y a par ailleurs toutes les start-up technologiques françaises qui se développent dans le domaine du digital, des biotechnologies et des medtechnologies, ou encore celles installées dans les secteurs liés à la transition énergétique. Insérées dans l'écosystème mondial des start-up, elles ne peuvent être considérées en fonction de leur valeur stratégique, et nous ne bloquons jamais leurs ventes, car cela signerait la fin de l'écosystème français des start-up. En effet, une très grande part d'entre elles sont rachetées par des entreprises américaines – quasiment toutes dans les medtech, une partie significative dans les biotech et les meilleures d'entre elles dans le digital. Nous sommes là dans un modèle différent, le modèle à l'israélienne de la « start-up Nation », avec une plateforme technologique d'envergure mondiale où l'impulsion nationale donnée à nos jeunes pousses doit faire boule de neige.

Nous regrettons évidemment qu'une partie importante d'entre elles soient rachetées par des acteurs étrangers, et nous cherchons à encourager les grands groupes français à en racheter davantage, de même que les groupes européens devraient racheter plus de start-up européennes pour éviter que notre valeur technologique profite d'abord aux Américains, et bientôt aux Chinois. C'est un vrai problème, qui n'est pas uniquement un problème français mais également un problème scandinave, israélien ou allemand.

Que peut-on faire cela étant, sinon inciter les groupes européens à racheter ces start-up ? Je l'ai dit, si nous bloquons les ventes, il n'y aura plus d'investissements étrangers en capital dans l'écosystème français. Or nous avons besoin de cet argent. Bpifrance représente 20 % des mises en capital dans l'innovation française, et nous ne pouvons monter plus haut, ce qui rend l'argent étranger indispensable, comme en Israël.

J'en arrive à la French Fab. Elle est née de l'idée que nous pouvions réussir avec l'industrie ce qui avait marché pour la French Tech. Il s'agissait moins de créer un système de labellisation que de réaffirmer l'existence de notre industrie, qui existe depuis le XVe siècle, de lui redonner un peu de son identité et de sa fierté. En manque de positionnement et d'histoire, cette industrie avait besoin, d'un maillot, d'un drapeau : c'est le coq bleu, cousin du coq rouge qui symbolise la French Tech.

Nous avions lancé le coq rouge parce que l'écosystème de start-up français était peu visible en regard de la « start-up Nation » israélienne ou de la Silicon Valley californienne. Nous faisons aujourd'hui la même chose pour l'industrie ; nous hissons un drapeau pour l'ensemble des entreprises industrielles installées sur notre territoire, qu'elles soient françaises pour l'essentiel, mais aussi étrangères pour certaines. Ce que nous voulons, c'est que le monde de l'industrie et des usines, dont on parle rarement dans les médias, sinon dans L'Usine nouvelle et parfois dans la presse quotidienne régionale, soit plus visible et retrouve une identité forte. Je ne saurai, cela étant, vous dire combien d'entreprises étrangères ont demandé à être estampillées French Fab car ce n'est pas un label qui se demande : il est attribué.

Que faire pour remédier à la sous-capitalisation des entreprises françaises : ce que nous faisons, c'est-à-dire du porte-à-porte à grande échelle pour convaincre les familles d'ouvrir leur capital de manière à ce que nous puissions injecter des fonds propres. Depuis trois ans, nous avons ainsi convaincu 260 familles d'ouvrir leur capital à du capital patient, sachant qu'à chaque ouverture, nous faisons entrer un fonds privé à nos côtés. Cela permet une forme d'acculturation, qui contribue à transformer la gouvernance de l'entreprise, avec des résultats immédiats en termes de structuration, de discipline, de développement, de résultats et d'ambition : il n'y a que des vertus à ouvrir son capital.

Pour ce qui concerne le PACTE, la proposition n° 7, qui préconise le recentrage de Bpifrance sur les failles de marché me semble en contradiction avec une des autres propositions recommandant la création d'un fonds souverain qui maximise ses rendements.

Cela dit bien la complexité de l'objet Bpifrance car, si vous demandez à une banque de développement comme nous de ne faire que de la faille de marché, vous rendez tout business model impossible : la banque perd de l'argent et ne peut donc plus recruter de talents ; elle devient une bad bank et cela se termine mal. Les banques de développement qui marchent, comme Bpifrance, la Banque de développement du Canada, la KfW allemande ou la British Business Bank en Grande-Bretagne, sont des banques qui mènent plusieurs missions à la fois : Bpifrance assure ainsi la couverture des failles de marché, c'est-à-dire le financement de l'innovation, la garantie des banques françaises, du capital développement des PME – ce qui représente un petit ticket de 400 000 à 500 000 euros –, du capital-risque, soit autant de crédits à haut risque, à côté desquels nous faisons aussi de l'investissement dans des entreprises de taille intermédiaire (ETI), du capital-participation de long terme dans des valeurs cotées et du crédit classique, type crédit-bail, avec prise de collatéraux, qui, eux, génèrent du profit et permettent d'équilibrer le portefeuille des risques pris par la banque. C'est ainsi que fonctionne Bpifrance, ce qui nous pousse plutôt à nous inscrire en faux contre la proposition n° 7 du projet PACTE.

Ma première question ne surprendra pas mes collègues, puisqu'il s'agit de savoir ce qu'est une entreprise stratégique. Je partage totalement votre constat sur la difficulté de retenir une définition intangible de cette qualité, qui varie selon les points de vue, l'espace et le temps dans lesquels elle est appréhendée. Néanmoins estimez-vous qu'ajouter au décret Montebourg les technologies numériques liées aux data et l'intelligence artificielle a du sens ? Pensez-vous plus globalement qu'il faille étendre le champ de ce décret et, le cas échéant, à quels secteurs ?

Je suis également d'accord avec votre idée selon laquelle il ne faut pas bloquer les investissements étrangers dans notre start-up. Je reviens du Canada où ils sont sur la même longueur d'onde : ils ont choisi de ne pas protéger outre mesure leurs start-up intervenant dans le domaine de l'intelligence artificielle, car ils ont besoin, comme nous, d'investisseurs étrangers, y compris dans des secteurs qui peuvent leur paraître stratégique comme l'aéronautique : ils ont accepté qu'Airbus rachète le programme CSeries de Bombardier, sans que cela pose problème.

En ce qui concerne en revanche les outils à notre disposition pour défendre les intérêts nationaux, vous avez parlé d'activisme positif : à partir de quel seuil de participation au capital commence-t-on à avoir un réel poids sur les décisions de l'entreprise ?

Avez-vous eu l'occasion d'étudier ce qui se faisait à l'étranger ? Existe-t-il dans les pays qui ont des institutions comparables à la vôtre des systèmes ou des bonnes pratiques dans lesquelles nous pourrions piocher ?

Enfin, on découvre souvent qu'une entreprise est menacée, qu'elle a besoin de capital alors qu'il est trop tard. Il serait donc très utile de pouvoir identifier à l'avance les entreprises dans lesquelles il serait salutaire de prendre des participations, et d'en être à l'initiative. Quels sont les outils dont vous disposez pour ce type de démarche proactive, pour détecter en d'autres termes, en amont et avant que ne se posent des problèmes de structure, de stratégie ou de capitalisation, des entreprises qui présentent de la valeur mais pourraient se retrouver en difficulté dans les mois ou les années à venir ? Nous sommes ici, j'en ai conscience, dans le champ du prédictif.

Comme je l'ai dit, il est très difficile de définir ce qu'est une entreprise stratégique. Plutôt que ce champ sémantique qui n'est plus très opérant, Bpifrance privilégie dans son appréhension des entreprises une autre dichotomie en distinguant entre les actifs qui participent ou non de la puissance française.

Dans le monde mondialisé et ouvert où nous vivons, l'enjeu principal est un enjeu de puissance : faut-il, dans ces conditions, laisser partir des entreprises qui, sans relever directement de secteurs stratégiques liés à la souveraineté nationale – je pense aux entreprises du secteur agroalimentaire –, n'en participent pas moins de la puissance française et contribuent à sa propagation dans le monde ? Selon moi, la réponse est non. Il n'est pas forcément approprié que je cite des noms qui pourraient illustrer mon propos, mais il suffit de regarder le CAC 40 pour se faire une idée des entreprises qui projettent la puissance française à l'étranger.

C'est la raison pour laquelle nous pensons, à Bpifrance – mais c'est une opinion totalement partagée au sommet de l'État – que le rôle de la puissance publique est d'empêcher qu'on nous arrache ces môles d'amarrage de notre puissance. Sans les énumérer, on peut néanmoins avancer qu'il s'agit d'entreprises dont le comité exécutif est essentiellement composé de Français, qui développent une culture patriotique – je n'ai pas dit chauvine –, dont l'un des motifs est la défense des intérêts nationaux à l'anglo-saxonne.

Arnaud Montebourg avait totalement raison lorsqu'il disait que nous ne devions pas être naïfs et qu'il fallait renoncer à toute position idéologique. La guerre économique dans laquelle nous sommes engagés exige que nous ayons des divisions, et les grandes entreprises françaises sont ces grosses divisions sur lesquelles repose notre puissance ; il faut donc les protéger.

C'est cette analyse qui nous a conduits à entrer au capital de Morpho et d'Ingenico, à remonter au capital de Technip, de Vallourec ou de Soitec, à réinjecter du capital dans Stmicroelectronics, à rester au capital d'Eutelsat ou à prendre les 12 % du capital de Peugeot. Toutes ces décisions relèvent de la même logique, qui guide également certains de nos investissements dans les entreprises de taille intermédiaire : quand nous investissons par exemple dans les développeurs de la transition énergétique comme Neoen, Quadran, Eren, Albioma, des entreprises que les Français connaissent peu, mais qui sont potentiellement de futurs leaders dans le domaine de l'énergie et qui, d'ores et déjà, ont investi le marché mondial du photovoltaïque et de l'éolien, nous agissons pour le soutien de la puissance française.

Notre doctrine va jusqu'à vouloir convaincre l'État de renoncer à ses exigences en matière de part française pour les entreprises bénéficiant de notre garantie assurantielle. Nous n'avons jusqu'à présent guère eu gain de cause, mais il est essentiel à nos yeux de permettre à ces groupes français de projeter une part de notre puissance dans le monde.

Nous investissons également dans le domaine de l'éducation supérieure privée, avec Ipésup, l'INSEEC, les écoles de Condé ou AD Éducation, car nous estimons que, dans la spécialisation internationale, la France se doit de posséder un ou deux groupes suffisamment puissants : il n'y a pas de raison que ces groupes appartiennent tous à des fonds de pension américains, brésiliens ou suisses. Nous avons besoin d'une sorte de SODEXO de l'éducation, d'envergure internationale. Cela vaut pour bien d'autres domaines, où la France, sans qu'il y ait nécessairement d'enjeux strictement stratégiques, doit pouvoir affirmer sa spécialisation internationale.

Je suis bien sûr plutôt favorable à l'extension du décret Montebourg aux entreprises du secteur numérique, des data ou de l'intelligence artificielle, à ceci près que nous devons raisonner comme les Canadiens : autant il n'est pas question de voir nous échapper tout le travail de consolidation de la cybersécurité réalisé par Atos, Thales ou Orange, autant les start-up françaises qui travaillent sur l'intelligence artificielle doivent pouvoir vivre leur vie dans un marché sans frontières.

Les Israéliens vont très loin dans cette perspective, puisqu'ils n'empêchent aucune vente de start-up dans le domaine de la cybersécurité ; ils considèrent même qu'à l'occasion de leur rachat, la vente de leur capital à des prix très élevés permet au pays de réinvestir dans les nouvelles générations de chercheurs en cybersécurité, et que c'est gagnant-gagnant. Je pense qu'ils ont raison, et que la France, dans le domaine de l'innovation, est de plus en plus un très gros Israël et non un petit États-Unis ; c'est très différent.

En matière d'activisme positif, tout dépend des situations. L'État peut ne détenir que 5 % du capital d'une entreprise relativement fragile ou en difficulté : si vous êtes correctement représenté au conseil d'administration, parce que vous êtes l'État, vous serez de facto impliqué dans toutes les décisions. À l'inverse, vous pouvez détenir 25 % du capital d'une entreprise très riche, qui se développe sans problème, vous ne saurez pas tout. Il n'y a donc pas de règles.

En ce qui concerne les meilleures pratiques qui peuvent nous inspirer à l'étranger, nous travaillons très activement avec deux fonds souverains. Le premier est la Banque de développement chinoise, avec laquelle nous avons monté cinq fonds franco-chinois. Elle n'exerce pas les fonctions d'un fonds stratégique mais pratique comme nous le capital développement pour les PME et le fond de fonds, sans gérer aucune grosse participation, en tout cas pas dans le champ que nous avons en commun. Le second est le Fonds stratégique d'Abou Dhabi, Mubadala, ultra-professionnel, totalement market based, ne recrutant – à prix d'or – que sur le marché. C'est un fonds entièrement privé, dans la gestion comme dans l'esprit, et très autonome par rapport au pouvoir politique d'Abou Dhabi.

Vous m'avez interrogé sur nos actions prédictives. C'est un domaine compliqué dans lequel nous manquons d'outils et de compétences.

Mais cela aurait-il du sens que vous disposiez de ces outils, ou considérez-vous que cela n'entre pas dans vos missions ?

Nous avons tenté de dresser la liste des entreprises du CAC 40 ou du SBF 120 qui pouvaient être attaquées par des fonds de private equity. Si nous voulions les défendre en instant de raison toutes au même moment, en prenant non pas une minorité de blocage mais un ticket de blocage, c'est-à-dire une participation ayant vocation à marquer notre présence et notre volonté d'empêcher tout rachat, il nous faudrait 10 milliards d'euros, que nous n'avons évidemment pas. Nous allons probablement faire en sorte d'en réunir 3 milliards. Certes, la situation où tout arrive au même moment n'est guère probable, mais sachant que l'argent est totalement gratuit et que les fonds mondiaux ont tous levé 20, 50, jusqu'à 100 milliards d'euros, le risque existe qu'il nous arrive ce qui est arrivé par le passé à la Belgique, dont tous les grands groupes ont été rachetés en l'espace de quelques années. Ce risque est faible mais, si nous voulons l'éviter, il faut que nous puissions mobiliser environ 3 milliards d'euros. C'est de l'ordre du possible.

J'aimerais aborder la question des entreprises stratégiques à l'échelle d'un territoire, qui ne sont pas nécessairement les mêmes que celles que l'on identifie à l'échelle nationale. Il s'agit parfois d'industries qui ne génèrent que quelques dizaines ou quelques centaines d'emplois, dans des secteurs parfois traditionnels, mais qui n'en sont pas moins essentielles à l'écosystème environnant.

Que pouvez-vous faire pour aider ces entreprises, lorsqu'elles souhaitent racheter des entreprises étrangères ? Je pense à Whirlpool à Amiens, qui a été repris par une PME de Picardie, ou à l'américain Pentair, dans la Somme, également repris par une PME locale. Je voudrais également évoquer le cas d'Ascoval, puisque vous nous avez indiqué être au portefeuille de Vallourec, sa maison mère.

Une négociation a eu lieu la semaine passée à Bercy entre le ministère, la région des Hauts-de-France et les parties prenantes du territoire du Valenciennois. Une prise de participation de 5 millions d'euros a été décidée, pour aider à relancer le site en attendant de retrouver un repreneur. Pourriez-vous nous indiquer quel est votre niveau d'intervention dans un cas comme celui-ci ?

Plus globalement, il me semble que la stratégie de nos entreprises se définit également en termes de compétitivité. Vous avez évoqué un plan de soutien à la cybersécurité, mais qu'en est-il de votre stratégie à moyen terme en ce qui concerne la robotisation et l'automatisation de nos chaînes de production ? C'est en effet à ce niveau-là que se joue la pérennité de notre industrie et des emplois qui lui sont liés.

On peut penser que l'État n'est pas nécessairement le seul acteur qui doive intervenir pour s'engager et défendre les intérêts stratégiques nationaux ou souverains. Vous avez dit que les grands groupes français et européens ne rachetaient pas assez de start-up. Quelles sont les raisons profondes de cette situation ? Est-ce dû à des raisons fiscales, d'accès au capital, de culture, de rapport à l'innovation ?

Le débat sur la sous-capitalisation de nos PME s'est particulièrement posé pendant la crise de 2008. On parlait souvent de subventions, d'avances remboursables, etc., mais très peu d'interventions en haut de bilan. Avec la crise, certaines entreprises ont montré très rapidement leur fragilité et la question du haut de bilan est redevenue un sujet d'intérêt.

À l'époque, j'étais élu en Franche-Comté et je participais à la gestion d'un fonds d'investissement. On a multiplié les interventions en capital après la crise. Avez-vous senti un mouvement similaire à Bpifrance ? Ne conviendrait-il pas d'organiser une campagne nationale, bien évidemment dans des cercles avisés, sur la nécessité de conforter le capital des entreprises et sur le rôle que peut y jouer Bpifrance ? Malgré tout ce qui a été fait en termes de communication, votre rôle n'est pas encore suffisamment perçu, même s'il est souvent décisif. Tout à l'heure, on a parlé d'alerte lorsque les entreprises ne vont pas bien. En Franche-Comté, nous travaillons aussi avec la Banque de France qui dispose de systèmes d'alerte très fins. Très rapidement, l'ensemble des partenaires – Bpifrance, les caisses, la région, les banques régionales – se sont mis autour d'une table. C'est ainsi que nous avons sauvé des entreprises.

Ce qui empêche souvent le développement des start-up, c'est justement la faiblesse de leur haut de bilan. Et quand elles s'en aperçoivent, il est vraiment trop tard.

Je suis complètement d'accord pour dire que certaines entreprises sont stratégiques pour les territoires. D'autres le sont pour le commerce extérieur parce qu'elles représentent des cathédrales industrielles qui exportent 90 % de leur production. Le produit lui-même n'est pas, à proprement parler, réellement stratégique, mais le fait qu'il engendre 90 % de solde extérieur est fondamental.

Comme l'a déclaré le Président de la République lors de sa visite chez Whirlpool, il ne faut pas tenter à tout prix de sauver une entreprise parce qu'elle est stratégique dans un territoire.

Je sais bien… Reste qu'il y a des cas dont on sait qu'ils sont malheureusement très difficiles à sauver.

Bpifrance a financé le repreneur de Whirlpool. Je peux vous dire que nous sommes enchantés lorsque nous trouvons un repreneur. Parfois, nous allons même les chercher. J'en veux pour preuve que c'est nous qui avons trouvé les repreneurs de Clestra et CPI. Nous finançons des fonds de retournement. Nous aimerions en financer beaucoup plus, mais il n'y a pas beaucoup d'équipes. Beaucoup d'équipes ont disparu parce que les fonds avaient tout perdu. On est là dans les zones ultimes du risque. Je vois malheureusement parfois des dizaines et des dizaines de millions d'euros « brûlés » en pure perte… On touche là à la limite de l'exercice : les erreurs accumulées par le passé, les retournements de marché ou la violence de la compétition économique sont tels que le constat d'une certaine forme de défaite doit être fait. C'était le débat qui a présidé à la création de Bpifrance autour des fameux « canards boiteux ». C'est une expression que je n'ai jamais utilisée, mais il y a des situations critiques. Autrement dit, on peut réparer une jambe cassée, mais pas un infarctus. Lorsqu'elles sont situées dans un territoire, c'est catastrophique car il faut ensuite le réindustrialiser. Malheureusement ce sont des choses qui arrivent.

Cela m'amène à votre deuxième question, celle de la compétitivité. Nous sommes convaincus d'avoir devant nous probablement deux très belles années qui seront l'occasion pour les entreprises d'accumuler le maximum d'énergie et de puissance pour pouvoir traverser le prochain cycle négatif en vainqueur, ou en tout cas sans trop souffrir. En clair, c'est la cigale et la fourmi. C'est le moment de s'équiper, d'investir, de se constituer un fonds de roulement, d'augmenter son capital, de s'endetter à long terme, de fusionner, de changer de directeur financier, de revoir son conseil d'administration, son comité de direction. Bref, tout ce qui est difficile, il faut le faire en été, et aujourd'hui, c'est l'été. Voilà le discours que nous tenons aux entrepreneurs : si vous attendez l'hiver, vous allez tomber ; et lorsque vous viendrez nous chercher, nous serons malheureusement obligés de vous dire que nous vous avions prévenus. Il est urgent de surinvestir, de surtransformer, de digitaliser, de robotiser dès maintenant.

C'est la raison pour laquelle nous avons lancé, à la demande de Bruno Le Maire, des accélérateurs, en quelque sorte des « INSEP pour entrepreneurs » qui les préparent aux épreuves olympiques les plus difficiles. On passe tout en revue : conseil, accompagnement, mentorat, voyages à l'étranger, Bpifrance université, retour dans les écoles de commerce. 4 000 entreprises vont être concernées par ce dispositif, dans le cadre de promotions de deux ans très intenses qui les transforment littéralement. Nous sommes en train d'ouvrir ces accélérateurs un peu partout en France avec les fédérations professionnelles, les régions, les territoires, pour ne plus revoir, en tout cas pas autant que la dernière fois, ces situations que nous avons trop connues : des entreprises dont on pensait qu'elles allaient bien alors qu'elles n'avaient pas tout fait, contrairement aux entreprises allemandes, pour se préparer sur le long terme aux situations de crise.

Cela demande beaucoup d'énergie à Bpifrance de passer 4 000 entreprises dans des accélérateurs pendant deux ans. C'est un nouveau métier pour nous. Nous sommes en discussion avec nos actionnaires pour voir dans quelle mesure ils pourraient nous aider à financer ce dispositif – car cela coûte beaucoup d'argent. Nous cherchons environ 20 millions d'euros par an, et nous faisons payer chaque entrepreneur 40 000 euros par an. C'est l'une des priorités de ma nouvelle feuille de route pour les années à venir.

Vous avez raison, l'État n'est pas le seul acteur. Des investisseurs institutionnels doivent se positionner : je pense au fonds stratégique de participation des assureurs, qui pourrait être plus gros, et aux grands investisseurs institutionnels que vous connaissez bien dont on aura sans doute besoin et avec lesquels le dialogue est ouvert.

C'est vrai, les grands groupes ne rachètent pas suffisamment les start-up. Mais les choses sont en train de changer. Ils sont aujourd'hui dans une phase intermédiaire dite du corporate venture : ils investissent beaucoup d'argent dans des fonds de capital-risque qui eux-mêmes rachètent les start-up. C'est donc une espèce d'enveloppe intermédiaire où l'on gère les start-up sans les confronter directement à la culture centrale profonde du groupe historique, qui est en général un peu prédatrice pour la start-up. Mais le corporate venture conduit toujours à revendre la société, ce qui in fine ne la fait pas progresser. Il faut donc entreprendre un grand changement culturel dans le monde des corporates européens, en particulier français, pour qu'ils apprennent à acheter des start-up au prix du marché des start-up, c'est-à-dire à des multiples beaucoup plus élevés que leur multiple à eux. Les directeurs financiers des grands groupes doivent reconnaître qu'il y a deux finances : leur finance et leur monde, celui des analystes financiers, et donc leur multiple – par exemple dix fois les big data – et la finance des start-up, totalement différente puisqu'elles connaissent une hypercroissance, où le multiple potentiel se situe au niveau du revenu.

Nous avons incontestablement du retard dans ce domaine, mais nous ne sommes pas les seuls puisque c'est exactement la même chose en Allemagne, si ce n'est pire, et en Israël. Actuellement, les grands groupes chinois sont les plus gros acheteurs de start-up. En 2017, ils en ont acheté pour 30 milliards d'euros, parce qu'ils ont de grands groupes digitaux comme Alibaba, Tencent et Baidu qui sont déjà dans cette culture-là. Nous n'avons pas en Europe de telles vaches à lait digitales, mais seulement des groupes d'une autre culture qui rachètent la culture digitale, d'où le conflit de culture, etc. Les seuls qui savent vraiment faire, ce sont les groupes pharmaceutiques : 60 % environ des produits qu'ils mettent sur le marché ont été inventés par des start-up et non par eux-mêmes.

Faut-il organiser une campagne nationale pour remédier à la sous-capitalisation des PME ? Nous sommes face à un public dans lequel la seule méthode utile et efficace, c'est le contact physique multiple, le porte à porte. Il nous faut trois ans en moyenne pour convaincre une famille d'ouvrir son capital. Autrement dit, il faut être en permanence sur le terrain, et c'est ce que nous faisons. Par ailleurs, il faut beaucoup d'acteurs locaux crédibles qui fassent la même chose : ce sont les fonds de capital-développement locaux, les SIPAREX en particulier, les fonds de capital-développement régionaux que nous finançons, les conseils régionaux. Ces fonds sont essentiels : ce sont eux qui travaillent la matière de l'entrepreneuriat familial, de manière à préparer les entreprises à ouvrir leur capital. Et lorsqu'elles le font, beaucoup de choses commencent à changer.

En vous écoutant, je pense que nous avons un peu progressé dans la compréhension de la stratégie, notamment dans votre définition des puits de puissance français.

Beaucoup d'entreprises peuvent être qualifiées comme étant stratégiques, mais elles ne le deviennent véritablement que lorsqu'il existe un vrai écosystème, c'est-à-dire de grands groupes leaders sur le marché – vous avez cité l'exemple de l'industrie pharmaceutique – qui ont la capacité à trouver les compétences avec les universités, les écoles, etc. Et ce sont ces entreprises-là qu'il faut aider.

Lors de l'audition d'Élie Cohen, nous nous sommes rendu compte que l'on avait réussi là où il existait un vrai écosystème très aligné – Airbus par exemple –, et que l'on avait perdu lorsqu'on avait misé sur un secteur qui pouvait être stratégique au niveau mondial mais dans lequel la France ou l'Europe n'avaient pas d'écosystème – Bull par exemple.

Êtes-vous dans ce processus de réflexion qui consiste à aider ceux qui sont dans un écosystème stratégique ?

C'est exactement la question que nous nous posons. En fait, les écosystèmes sont des ruches dans lesquelles il faut des reines. La reine de la ruche, c'est le grand groupe que l'on cherche à défendre parce que sans elle la ruche tombe. Dans certains secteurs, il y a plein d'abeilles, mais pas de reine ; du coup, les abeilles passent leur temps à s'envoler. C'est le cas par exemple de la medtech française qui est extrêmement riche, mais pas puissante. On engendre des tonnes de jolies start-up qui sont ensuite toutes vendues à des grands groupes américains pour 50 ou 100 millions d'euros – la semaine dernière, Vexim a même été vendu pour 180 millions d'euros. C'est une espèce de Gulf Stream d'intelligence qui part de France pour s'intégrer dans des ruches américaines, autour d'une reine américaine. Cela fait quatre ans que nous allons voir les familles et que nous leur demandons de devenir le consolidateur français. Et nous sommes prêts à leur verser 100 ou 200 millions d'euros s'il le faut. En fait, nous leur demandons si elles veulent bien faire le job de reine. Mais personne ne veut être couronné… Ce n'est pas facile.

En ce qui concerne le secteur du digital, nous n'avons malheureusement toujours pas réussi à engendrer une entreprise française – voire européenne – qui ait un cash-flow positif comme Facebook ou Google qui rachètent les autres et deviennent la reine du secteur. Nous n'avons pas réussi parce qu'on est dans une bataille d'influence mondiale : sitôt qu'une entreprise émerge, ils nous la rachètent !

Comme on ne parvient pas à créer un groupe de medtech, on pourrait très bien prendre la décision stratégique de demander aux chercheurs d'arrêter de chercher dans ce domaine-là et de se tourner vers un autre secteur, de cesser de créer des start-up de medtech et de les financer. Mais plutôt que de faire cela, nous demandons aux Américains de venir investir en France, car il faut que la boucle soit bouclée. On ne peut plus continuer avec ce système selon lequel c'est la puissance publique française qui finance toutes les abeilles qui sont ensuite rachetées par les Américains. Certes, elles les rachètent cher, mais nous leur demandons de faire plus, de créer des laboratoires en France, d'investir dans des fonds de capital-risque en France et de financer des fondations en France. C'est le modèle israélien que nous n'avons pas encore réussi à dupliquer. Les grandes compagnies américaines ouvrent massivement des laboratoires en Israël, ce qu'elles ne font pas suffisamment en France.

Voilà comment nous raisonnons. J'ajoute qu'il est très difficile de demander à des chercheurs d'arrêter de chercher…

Cette semaine, j'ai rencontré des dirigeants de PME qui travaillent autour des entreprises stratégiques. En fonction des conventions qu'elles ont passées, extrêmement hétérogènes, elles transfèrent ou pas la propriété intellectuelle du fruit. Connaît-on ces entreprises qui font aujourd'hui partie de cet écosystème ? Est-on capable de les protéger ou de les couronner si l'on voit qu'une reine s'envole ?

Nous sommes dans le capital de tellement d'entreprises que nous pensons bien en connaître le tissu. Nous connaissons pratiquement tous les dirigeants des entreprises citées dans L'Usine nouvelle, et nous les avons presque toutes financées en partie. Lorsque nous sentons qu'un chef d'entreprise devient une personnalité hors norme, une espèce de Gengis Khan avec une capacité de consolidation énorme, pour nous c'est le rêve. Mais ils ne sont pas nombreux, et c'est bien le problème. J'ai travaillé dans une entreprise, Capgemini, qui avait été créée par Serge Kampf. Mais des dirigeants qui refusent de vendre leur entreprise à IBM trois ou quatre fois de suite pour construire un grand groupe mondial pendant cinquante ans, et qui sacrifient tout à l'entreprise, il n'y en a pas beaucoup.

Morpho aurait peut-être pu devenir une reine dans son secteur. Du reste, il faudrait que vous réfléchissiez à un leader dans la cybersécurité. Je n'ai pas trouvé le montant de la participation de Bpifrance dans le nouvel ensemble OT-Morpho. Quelle est la hauteur de votre participation avec Oberthur ? Je suppose qu'il s'agit d'une participation minoritaire.

Je crois que nous sommes engagés à hauteur de 5 %. Nous vous communiquerons le chiffre précis.

En dehors de l'affichage politique que cela permet, est-ce une manière de dire qu'Advent n'a pas racheté tout seul Morpho ? Quel est le sens de cette participation ?

C'est une façon de dire assez clairement aux acteurs mondiaux du capital-investissement que cette entreprise ne partira pas à l'étranger. Nous mettons clairement un pied dans la porte puisque nous sommes au conseil d'administration et associés aux décisions. Du reste, ce message est bien reçu à l'étranger. Cela fait peut-être partie de la mauvaise réputation française : nous avons une telle réputation d'interventionnisme que l'État français est pris très au sérieux lorsqu'il décide d'intervenir… La participation de l'État français à hauteur de 5 % dans une entreprise dissuade beaucoup l'attaquant.

Les capacités capitalistiques directes ou indirectes de l'État étant limitées aujourd'hui, la Cour des comptes appelle régulièrement à utiliser d'autres outils, juridiques, pour envoyer ce message : c'est ce que font très bien les Américains avec le CFIUS, le Comité pour l'investissement étranger aux États-Unis, C'était d'ailleurs l'une des raisons de la vente de Morpho : les achats de Morpho aux États-Unis étaient tellement contraints par les Américains qu'ils en perdaient leur pertinence. Vous ne croyez pas en cette capacité d'envoyer ce message par d'autres moyens juridiques ?

Tout cela forme un ensemble, qui va jusqu'à s'exprimer publiquement dans des discours, qu'il s'agisse de celui du ministre des finances ou de celui du Président de la République à Davos ou à Versailles : grosso modo, le coq français dit à son adversaire, à savoir : vous ne me faites pas peur et vous n'allez pas rafler les grands actifs des puissances françaises. Ce discours est tout de même très entendu.

Par ailleurs, le fait que nous soyons dans le capital de cette entreprise est un très bon business, puisque nous y sommes rentrés à un bon prix, dans des conditions extrêmement favorables et que nous percevons des dividendes. Le moment venu, lorsqu'il y aura à nouveau transformation de l'actionnariat avec peut-être un retour vers des actionnaires français, Bpifrance en sortira certainement avec une belle plus-value qui sera ensuite recyclée dans la machine Bpifrance pour financer du risque, des PME, de l'innovation, etc.

Pourquoi ne pas être monté jusqu'à la minorité de blocage, ce qui aurait constitué un message encore plus clair ?

Pour commencer, cela aurait coûté extrêmement cher. Ensuite, nous étions déjà assez fortement investis dans Gemalto et Ingenico, et nous devons équilibrer notre portefeuille. Ensuite, je ne pense pas qu'Advent l'aurait accepté : ils voulaient pouvoir fusionner proprement avec Oberthur – c'est d'ailleurs ce qu'il a fait puisque c'est un fonds très professionnel avec une très bonne équipe française – sans risquer d'être bloqué sur ce travail fondamental d'intégration. Mais le monde n'est pas binaire : Advent est un groupe avec lequel nous travaillons bien et dont le comportement est impeccable : ils ont créé un fonds d'investissement spécifique à la biotech française à Lyon.

J'en viens au rachat d'Alstom. Vous avez déclaré au lendemain de l'annonce, par une dépêche de l'agence de presse Bloomberg le 24 avril, du rachat par General Electric, que vous aviez fait valider en quelques jours l'option de prêt d'actions Bouygues.

Cela a pris beaucoup plus de temps à être élaboré. Il y a eu un réflexe de surprise : nous nous sommes demandé s'il fallait laisser partir ce puits de puissance, s'il était fatal d'en arriver là. Ensuite, il a fallu deux mois de discussions intensives pour aboutir à la solution retenue, mais que personne n'avait en tête au début.

Vous avez dit que les start-up françaises n'avaient pas encore réussi à avoir suffisamment de cash-flows pour qu'elles puissent elles-mêmes racheter des entreprises à l'étranger et se développer. Peut-être connaissez-vous cette belle start-up française qu'est LaFourchette, créée par deux Français, qui s'est développé dans un premier temps en France et en Espagne, qui a réussi à « manger » des entreprises similaires un peu partout dans le monde et à être présente dans douze pays, avant finalement d'être rachetée par un gros acteur américain, TripAdvisor. Ce rachat avait du sens dans la mesure où il a permis d'avoir un acteur global et de diversifier l'activité de TripAdvisor, et cela a donné à LaFourchette le moyen de racheter des entreprises à l'étranger. Mais est-il vraiment grave qu'une entreprise comme LaFourchette, qui est une belle réussite même si elle ne dégage pas beaucoup de business model numérique et suffisamment de cash-flow, soit rachetée par un acteur étranger, ce qui lui permet ensuite d'avoir une force de frappe et une puissance pour racheter de nombreuses entreprises à l'étranger tout en conservant sa spécificité française puisque son siège est situé non loin de celui de Google à Paris ?

Nous avons regretté que LaFourchette ait été rachetée par TripAdvisor, en voyant partir un actif de qualité qui était capable de compulser un nombre incalculable de données fondamentales sur le tourisme français et européen qui est parti dans une consolidation américaine. Bien sûr, on dira que c'est la même chose que lorsque Gomez a vendu la Compagnie générale de radiophysique (CGR) à General Electric, puisque les laboratoires sont toujours à Gif-sur-Yvette ; à ceci près que toute la filière française de la medtech a de facto cessé de croître. Nous avions un grand groupe de medtech, CGR, qui était le résultat de cinquante années de recherche française. Depuis qu'ils ont été rachetés par General Electric, il y a une quarante d'années, ils ont certes continué leur petit bonhomme de chemin, mais ont-ils crû ? Non.

LaFourchette était un leader d'opinion dans le secteur du digital ; il ne l'est plus aujourd'hui. Fallait-il pour autant bloquer la vente ? Surtout pas !

La séance est levée à dix-sept heures cinquante.

Membres présents ou excusés

Réunion du mercredi 7 février 2018 à 16 h 20

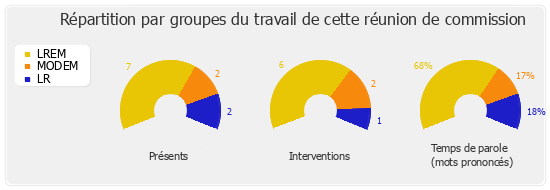

Présents. - M. Damien Adam, Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Dominique David, M. Julien Dive, M. Bruno Duvergé, Mme Sarah El Haïry, M. Guillaume Kasbarian, M. Loïc Kervran, M. Olivier Marleix, M. Hervé Pellois, M. Denis Sommer

Excusés. - Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Frédéric Reiss