Commission d'enquête chargée d'examiner les décisions de l'État en matière de politique industrielle, au regard des fusions d'entreprises intervenues récemment, notamment dans les cas d'alstom, d'alcatel et de stx, ainsi que les moyens susceptibles de protéger nos fleurons industriels nationaux dans un contexte commercial mondialisé

Réunion du jeudi 15 février 2018 à 9h40

Résumé de la réunion

La réunion

La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.

Nous recevons ce matin M. Jean-Baptiste Carpentier qui a rejoint il y a quelques semaines le groupe privé Veolia mais qui occupait, il y a peu, la fonction de Commissaire à l'information stratégique et à la sécurité économique, un poste rattaché au ministère de l'Économie. Premier titulaire de ce poste, il a été nommé en février 2016, à la suite du décret du 29 janvier 2016 réformant l'appareil administratif d'État d'intelligence économique et de veille stratégique.

Cette réforme a également institué un service à compétence nationale en charge de l'information stratégique et de la sécurité économique, le SISSE, rattaché à la direction générale des entreprises (DGE) et dont nous avons entendu le directeur général, Pascal Faure. Vous nous expliquerez l'articulation entre la fonction que vous exerciez et ce service.

Précédemment, vous avez été, pendant six mois, le successeur de Mme Claude Revel, comme Délégué interministériel à l'intelligence économique. Magistrat judiciaire d'origine, vous avez intégré l'Inspection générale des finances en 2003, occupé des fonctions au cabinet du ministre de l'économie et des finances en 2005 puis rejoint l'Agence des participations de l'État (APE) en 2007. Vous avez également été, de septembre 2008 à juillet 2015, en charge de Tracfin. Ce parcours vous donne une triple culture professionnelle, assez unique, vous conférant à la fois une connaissance de la justice, du monde économique et du renseignement.

Nous aimerions d'abord vous entendre sur l'exercice de la mission qui fut la vôtre, sur ses objectifs et sur ses moyens, et tout particulièrement sur la réforme intervenue au début de l'année 2016, ses motifs et ses finalités.

En quoi le rapatriement à Bercy du dispositif administratif d'intelligence économique était-il un gage d'efficacité, par rapport à un rattachement au premier ministre ?

Nous avons compris que la DGE s'était engagée sur la voie de la constitution et de la mise à jour régulière d'une liste d'entreprises dites « stratégiques ». Ce travail semble être nouveau, car j'avais eu l'occasion d'interroger à ce propos Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, en mars 2015. Il m'avait indiqué que ce travail restait à faire. Nous serions donc heureux d'avoir des précisions sur l'état d'avancement de cette liste.

Mme Revel a exprimé devant la commission une conception résolument offensive de l'intelligence économique. Quelle différence d'appréciation auriez-vous sur ce point ? Quelle est votre conception pratique de l'intelligence économique et de la « veille stratégique » ? Faut-il une posture purement défensive et quels sont les moyens nécessaires ? Votre expérience à la tête de Tracfin pourrait-elle vous permettre de nous livrer quelques comparaisons ?

L'analyse rétrospective de l'affaire Alstom est assez édifiante. Personne ne semblait avoir porté intérêt à la procédure engagée par le Department of Justice (DoJ) contre Frédéric Pierucci, ni à son arrestation le 13 avril 2013, ni à son plaider coupable en juillet 2013, alors que l'entreprise tout entière était potentiellement engagée. Cela intervenait pourtant à un moment où l'affaire BNP Paribas, trouvant son origine dans une violation d'embargo, battait son plein – affaire soldée en juin 2014 par une amende de près de neuf milliards de dollars.

Il est assez surprenant que, dans l'appareil d'État, personne n'ait vu venir ce risque sur Alstom. Ni l'ambassade de France, ni le Quai d'Orsay, ni la DGSE ne semblent avoir fait remonter la moindre information, ce que le ministre de l'Économie de l'époque a dit publiquement.

En outre, comment avez-vous été associé, au cours des six mois où vous étiez Délégué interministériel puis dans votre fonction de Commissaire à l'information stratégique, à la procédure d'autorisation des investissements étrangers en France gérée par le bureau Multicom 2, dans une sous-direction de la direction générale du Trésor ? Cette procédure a d'ailleurs, nous a-t-on dit, une dimension interministérielle, au stade de l'instruction, mais surtout au stade du contrôle du respect par les entreprises de leurs engagements relatifs aux intérêts nationaux. Qu'en est-il exactement ?

Ce sujet est au coeur de notre commission d'enquête. La loi donne au ministre de l'économie la responsabilité de défendre les intérêts nationaux face à des risques de prédation économique ou, plus simplement, des risques inhérents à un marché mondialisé et à une Europe totalement ouverte. Si je résumais les choses de manière triviale, je vous demanderais si, lorsqu'une banque d'affaires se présente à Bercy pour présenter un accord, un deal, elle trouve vraiment quelqu'un en face d'elle pour lui résister ?

Enfin, compte tenu de l'extraterritorialité du droit américain, nous aimerions savoir comment est mise en oeuvre la loi de blocage de 1968. J'en rappelle les termes : « Sous réserve des traités ou accords internationaux, il est interdit à toute personne physique de nationalité française ou résidant habituellement sur le territoire français et à tout dirigeant, représentant, agent ou préposé d'une personne morale y ayant son siège ou un établissement, de communiquer par écrit, oralement ou sous toute autre forme, en quelque lieu que ce soit, à des autorités publiques étrangères, les documents ou les renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l'ordre public ».

Il semble qu'avant la loi Sapin II de décembre 2016, qui a confié l'exercice de cette compétence à l'Agence française anti-corruption (Afa), celle-ci était exercée par le service central de lutte contre la corruption. Or, ce dernier ne me semble pas disposer des moyens d'identifier ce qui relève de la souveraineté, de la sécurité ou des intérêts économiques essentiels de la nation. Le directeur général des entreprises n'a pas été en mesure de nous préciser en quoi consistait sa propre intervention. Qui était donc à Bercy l'interlocuteur de ce service judiciaire ?

Nous sommes convenus que vous pourrez réserver certaines réponses à nos questions, lorsqu'elles concernent des aspects confidentiels, à une deuxième partie qui se déroulera à huis clos. Je vous remercierai cependant de ne pas abuser de cette possibilité, car l'information de la représentation nationale sur un sujet que le législateur a confié à l'exécutif appelle la plus grande transparence.

Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, je dois vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

(M. Jean-Baptiste Carpentier prête serment.)

Ma situation est un peu particulière, puisque j'interviens comme ancien Commissaire à l'information stratégique et à la sécurité économique, même si j'occupais encore récemment ces fonctions. Depuis le 5 janvier 2018, j'ai en effet rejoint le secteur privé, et plus précisément le groupe Veolia, où je suis en charge de la conformité. Je ne suis néanmoins pas délié du devoir de discrétion lié à mes anciennes fonctions, d'autant que leur exercice conduisait au maniement d'informations couvertes par des obligations de secret de diverse nature.

J'ai pris mes fonctions comme Délégué interministériel à l'intelligence économique d'abord par intérim, fin juin 2015, pour une très courte période, puis comme titulaire, à partir du 1er août 2015, si je me souviens bien. Une mission m'avait alors été expressément confiée par le Premier ministre et par le ministre de l'Économie de l'époque, M. Emmanuel Macron, à savoir la réforme du dispositif d'intelligence économique. Vos entretiens avec ce dernier, en mars 2015, peuvent ne pas avoir été étrangers à l'élaboration de sa lettre de mission.

Cette mission tenait en deux ou trois éléments essentiels. Permettez-moi à ce stade une remarque de méthode. En application de mes obligations de fonctionnaire, je suis parti sans emporter aucune archive. Les seuls documents sur lesquels je m'appuie sont des photocopies du Journal officiel. Il vous faudra demander à mon ancien service les documents que vous jugerez utiles. Je n'ai quant à moi pas de document à vous remettre.

Je peux néanmoins vous exposer les éléments essentiels de ma lettre de mission.

D'abord, il fallait que je rationalise le dispositif d'intelligence économique. Au moment où j'étais nommé, il reposait sur une délégation interministérielle placée auprès du premier ministre et sur un certain nombre de services ministériels, dont le plus gros et le mieux identifié était le service central de l'intelligence économique placé auprès du Secrétariat général de Bercy. De façon nette, le premier ministre et le ministre de l'économie m'ont demandé de fondre ensemble cette délégation interministérielle et ce service interministériel. Il s'agissait de concilier les extrêmes, en plaçant le nouveau service en synergie avec les administrations économiques, tout en veillant à ce qu'il ne perdît pas sa dimension interministérielle. Telle était la première orientation.

La deuxième orientation consistait en un recentrage de l'intelligence économique sur une problématique régalienne. Discipline née dans les années 1990, l'intelligence économique s'était en effet, dans sa transposition administrative, peut-être trop dispersée, même si elle continuait de traiter de sujets qui étaient tous fondamentaux et intéressants… Mais ils ne pouvaient tous relever de la même administration et de la même structure. À vouloir tout faire, nous souffrions d'un manque de lisibilité, sans disposer d'ailleurs de toutes les compétences nécessaires. Il m'était donc demandé de se recentrer sur la souveraineté économique. M. Macron m'a en particulier demandé de travailler à une systématisation de l'identification et de la veille du tissu d'entreprises pouvant être considérées comme stratégiques.

Troisièmement, il m'était également demandé une meilleure connexion, dans le domaine économique, entre les services de renseignement et l'administration économique. La délégation parlementaire au renseignement s'était intéressée à la question, en rendant un rapport à ce sujet. Je ne peux cependant en dire plus en public.

La réforme du dispositif fut menée rapidement. Un service administratif à compétence nationale fut créé, structure originale mais non sans précédent. Il reprenait, à l'emploi près, les effectifs des deux services dont il était issu. La totalité des emplois et des budgets existants fut en effet conservée, car l'objectif de la réforme n'était absolument pas de faire des économies budgétaires. Le nouveau service fut placé auprès de la DGE, qui dispose des compétences sectorielles nécessaires. S'agit-il en effet d'apprécier, par exemple, la dimension nucléaire de telle ou telle industrie ? Le service d'intelligence économique doit pouvoir s'appuyer sur l'expertise d'autres services de la DGE.

C'est pourquoi le ministre de l'Économie voulait constituer un pôle d'intelligence économique et une capacité d'appui à notre politique industrielle, fondée sur une nécessaire « connaissance de l'environnement des affaires », telle que l'appelait ma prédécesseure Mme Claude Revel. Cette considération a guidé vers un rattachement à la DGE, direction à compétence industrielle et transversale, plutôt qu'à la direction générale du Trésor, plus spécialisée dans les entreprises financières et les questions macroéconomiques.

Quoiqu'il soit un service de la DGE parmi les autres, ce service a cependant une particularité. Son chef a en effet une double casquette, puisque, comme le prévoit le décret, il rend compte d'une part au directeur général, en sa qualité de chef de service, d'autre part, au ministre de l'Économie, en sa qualité de commissaire à l'information stratégique et à la sécurité économique, désigné par lui. Le décret prévoit d'ailleurs que les orientations stratégiques du Commissaire, sa « feuille de route », sont déterminées non par le seul ministre de l'Économie, mais par un comité interministériel présidé par le premier ministre ou par son représentant.

Le système a en fait trois étages. Il s'agissait d'abord d'insérer le dispositif dans Bercy. Sans faire oeuvre de flagornerie à l'endroit de mes autorités passées, je crois profondément que l'intelligence économique doit être implantée au sein des administrations économiques et financières. Pour être efficaces, nous devons être placés dans l'état-major économique du pays. Sans proximité avec lui, nous ne remplirons pas nos objectifs, car nous serons nécessairement hors sol. Telles sont mes convictions, même si je sais que la question est sujette à controverse.

Cela n'exclut nullement un pilotage par le sommet, sans exclusive réservée au ministre de l'Économie. J'ai servi de nombreux ministères dans ma carrière, ayant d'ailleurs commencé comme juriste. Je me voyais davantage comme un serviteur de l'État, dans son unicité. À mes yeux, les ministères n'existent pas : ils n'ont pas la personnalité morale et ne sont qu'une organisation administrative rassemblant des compétences. Il se trouve seulement que, au sein de l'État, l'état-major économique est rassemblé autour du ministre de l'Économie, en quelque sorte le « directeur » de cet état-major. Il dispose des différents bras lui permettant d'apprécier une situation dans sa globalité.

Si on lui retire la capacité de connaître cet environnement gris des affaires parfois négligé, nous n'arriverons pas à cette appréciation globale de l'économie à laquelle je crois. C'est pourquoi je suis totalement convaincu que les autorités ont fait le bon choix en 2016, même s'il doit être combiné avec un pilotage au sommet de l'État, car les enjeux dépassent le seul ministère de l'Économie.

Au demeurant, un ministère n'est pas forcément fermé sur lui-même. Par construction, il n'y a pas de fonction plus interministérielle que l'élaboration du budget de l'État. Or la direction du budget, qui s'en acquitte, est placée au sein du ministère de l'économie. Il est donc tout à fait possible de mener un travail interministériel au sein d'un ministère. Voilà à quoi tendaient la fusion des deux services et l'insertion de la nouvelle entité au sein de la DGE.

En outre, un travail plus étroit est désormais mené entre le ministère de l'économie, en l'occurrence le commissaire à l'intelligence économique, et le monde du renseignement, en l'occurrence le coordonnateur national du renseignement. C'est la première fois qu'un décret constitutif prévoit de manière explicite une telle connexion institutionnelle. Le commissaire est ainsi tenu informé par le coordonnateur des renseignements de nature économique.

Notre première action fut d'identifier les entreprises stratégiques. Ce n'est pas chose facile, mais nous ne partions pas de zéro : nous disposions de travaux éparpillés, comme d'une définition des technologies critiques et de listes, au demeurant confidentielles, d'opérateurs d'importance vitale. Des ministères avaient également travaillé sur la question. Ces informations étaient cependant difficiles à systématiser et à faire partager. Qu'est-ce, en effet, qu'une entreprise stratégique ? Des intérêts locaux, des problématiques immédiates d'emploi, de commerce extérieur ou d'aménagement du territoire peuvent être en jeu ; ils ont tous leur importance, mais sans que cette importance soit toujours stratégique. Il faut donc définir une doctrine.

C'est pourquoi nous avons développé une matrice de critères de la souveraineté économique nationale, en cherchant les éléments nécessaires à une autonomie stratégique. Il faut d'ailleurs distinguer la souveraineté nationale de l'indépendance nationale, car il n'est plus de secteurs où cette dernière soit vraiment possible. Même les logiciels implantés dans les chars de construction française viennent de l'extérieur, tout comme le pétrole qui leur sert de carburant. Nous avons donc dessiné des matrices de choix, assorties de gradations en fonction d'échelles de risque. Nous avions pour objectif d'identifier ainsi les éléments nécessaires à une autonomie stratégique et à une indépendance nationale qui ne résume pas au domaine militaire et défensif, la souveraineté nationale ne se mesurant pas au nombre des canons et des missiles. Car l'économie participe pleinement et intégralement à la souveraineté, surtout au XXIe siècle.

Ces critères ont été appliqués sur la base de travaux précédents. Loin de trouver les armoires vides, j'ai repris des éléments antérieurs, en les ordonnant seulement grâce à une méthodologie plus rigoureuse. J'ai également fait partager ces éléments aux autres ministères. Car le ministre de l'Économie, malgré ses prérogatives, ne peut faire tout à lui seul. Dans un pays qui compte cinq millions de fonctionnaires, il convient de travailler avec d'autres ministères, notamment les principaux ministères sectoriels concernés, pour leur faire partager nos critères. Nous avons d'ailleurs fait avaliser ces critères, dans le cadre d'une réunion du comité directeur de l'intelligence économique présidée par le directeur de cabinet du précédent Premier ministre. C'est ainsi qu'ils ont été validés. En collaboration avec les ministères concernés, ces critères donnent lieu désormais à un travail systématique d'identification des entreprises de leur secteur respectif.

Ce faisant, nous adoptons une vision malthusienne, que j'assume pleinement : si nous voulons être efficaces, il convient d'être restrictif, en renonçant à des critères qui étendraient démesurément le cercle des entreprises concernées. Car nous savons peut-être en suivre mille, mais nous ne saurions pas, sur un plan technique, en suivre 10 000. Si les grandes et très grandes entreprises sont connues, et même les grosses entreprises de taille intermédiaire (ETI), il n'en va pas de même des petites et moyennes entreprises (PME) et des start-up. Nous ne les connaissons pas ! Il y aurait aussi un pari à faire sur le possible avenir stratégique de ces entreprises. Très lourd, le travail en cours prendra plusieurs années, sans doute entre cinq et dix ans.

Avec quelques domaines d'intervention privilégiés, nous participions aussi au dispositif des investissements étrangers en France, qui est étroitement lié au dispositif de l'intelligence économique. J'y participais naturellement lorsque ces investissements étaient susceptibles de concerner, directement ou indirectement, des entreprises stratégiques. Nous avions alors vocation à intervenir.

De façon plus transversale que le département en charge de la veille stratégique, le département de l'information stratégique et de l'analyse des risques s'occupait d'identifier les risques non économiques, c'est-à-dire ceux qui pèsent sur l'environnement économique de l'entreprise. En effet, une entreprise ne se résume pas à son compte de résultat et à son bilan. On peut parfaitement vendre le meilleur produit au meilleur coût tout en se heurtant à des difficultés économiques liées à une mauvaise maîtrise de l'environnement ou à des actions de déstabilisation des concurrents.

Sur ce point, je m'en réfère très volontiers à Mme Claude Revel, qui emploie souvent le terme de « coopétition » – je crois moins, en revanche, à la « guerre économique ». Dans la compétition économique, comme dans les autres compétitions, il y a toujours des gens qui trichent, ou du moins qui essaient d'utiliser au maximum les règles ou leurs capacités. Il ne s'agit pas seulement de vendre le meilleur produit au meilleur coût. Il en va aussi de la capacité à maîtriser son propre environnement et à comprendre celui des autres, en identifiant notamment les zones de risque.

Mon passé professionnel m'avait peut-être rendu plus familier avec cette dernière question, comme m'y rend aussi plus attentif mon activité actuelle : les problématiques de conformité ont été probablement très sous-estimées dans le passé, voire le sont encore aujourd'hui, en raison d'un fait culturel français en ce domaine.

Pourriez-vous préciser votre association au contrôle des investissements étrangers en France, au stade tant de l'instruction, au moment de l'acquisition, que du contrôle au long cours des conditions posées par l'État ? Vous ne m'avez pas non plus répondu sur la loi dite « de blocage ».

Le service que je dirigeais est systématiquement informé des dépôts de demandes d'investissement étranger en France. On lui demande aussi son avis sur les dossiers traités. Peut-être vous posez-vous des questions, mais il ne faut pas avoir honte de cette procédure. Beaucoup de pays en ont une similaire.

Elle est d'ailleurs beaucoup mieux assumée qu'à une certaine époque, notamment dans les années 2000, où l'on parlait, au sein des administrations de Bercy, de la supprimer. Dix ans plus tard, plus personne ne le dit. À cet égard, nous avons considérablement évolué et plus personne n'oserait traiter Thierry Breton, de « ringard », comme le firent certains parlementaires, dont je n'aurai pas la cruauté de citer les noms, parce qu'il avait osé employer l'expression de « patriotisme économique ». Nous avons donc changé de paradigme, et les administrations qui, quoiqu'on en dise, obéissent aux ministres, se sont adaptées, c'est-à-dire qu'on ne considère plus que l'autorisation préalable des investissements étrangers en France est un peu la mouche dans le lait d'un système fondé sur la liberté d'investir.

Néanmoins, une fois que l'on a dit ça, il faut être conscient que cette procédure connaît des limites, notamment le fait que nous sommes au sein de l'Union européenne ce qui restreint très fortement notre marge de manoeuvre, car une bonne partie des compétences en matière d'investissement ont été purement et simplement transférées au niveau européen. La Direction générale du trésor ne peut donc faire n'importe quoi.

À cet égard, on ne peut prétendre se caler sur le CFIUS américain, à moins de sortir de l'Union européenne. Nous sommes en effet contraints par le cadre européen, là où le CFIUS peut décider arbitrairement, au nom de la souveraineté nationale.

La seconde limite relève davantage de la psychologie et tient à ce que nous avons une appréhension très juridique de cette procédure. Or, le droit n'est pas une fin mais un moyen – et c'est un ancien juriste qui vous parle. Le SISSE et la direction générale du trésor ont ainsi des marges de progrès pour politiser – dans le bon sens du terme – la politique d'investissements étrangers en France.

Cela passe notamment par le fait d'assumer l'idée que l'on conduit une politique industrielle. Pour le dire autrement, il y a deux manières de concevoir la procédure d'autorisation des investissements étrangers en France : soit on la considère comme une sorte de guichet vers lequel se tourne un investisseur pour demander, selon des règles éprouvées, son autorisation d'investir comme il viendrait demander un permis de construire ; soit – et c'est évidemment l'option qui a ma préférence – on envisage le SISSE comme un espace de dialogue ou de discussions – parfois un peu âpres, il faut bien l'admettre – entre un investisseur et l'État, lequel a, dans certains cas, des intérêts fondamentaux à faire valoir, pour lesquels il ne doit pas hésiter à aller jusqu'au bras-de-fer.

J'ai passé ma vie à négocier avec des banquiers d'affaires, et je peux vous dire qu'ils savent parfaitement discuter quand ils le veulent. L'État, en la matière, ne manque pas d'arguments, qui ne lui garantissent pas nécessairement la victoire mais qui, à tout le moins, peuvent coûter très cher à ceux qui choisissent de s'opposer frontalement à lui, et les incitent généralement au dialogue. Lorsqu'on discute avec des investisseurs étrangers dans un cadre confidentiel en amont de la procédure, comme nous avons essayé de le faire au sein du SISSE, c'est une chose qu'ils entendent parfaitement, jusqu'à l'Américain qui sait à peine situer la France sur une carte du monde, qui comprendra que, si vous êtes prêt à tenir compte de ses intérêts économiques, votre priorité reste de défendre vos propres intérêts nationaux. Et vous n'en serez pas pour autant, à ses yeux, un avatar du stalinisme. Cela vaut pour les Américains, cela vaut encore plus, pour des raisons culturelles, pour les Chinois.

Tout en étant légitimes aux yeux de nos interlocuteurs, nous ne pouvons cependant faire n'importe quoi, soit parce que nous n'en avons pas les moyens, soit parce qu'il faut savoir être raisonnable si nous voulons attirer en France des investisseurs étrangers. L'important, je le répète, est d'identifier les possibilités susceptibles de se présenter avant l'ouverture des dossiers, afin de pouvoir entamer des discussions informelles dans la plus grande confidentialité : cela permettra de baliser ensemble une « zone d'atterrissage » où se trouvent préservés les intérêts de chaque partie. Selon le rapport de forces, les choses, à ce stade, se déroulent plus ou moins bien.

En ce qui concerne ensuite la procédure en tant que telle, son déroulement dépend pour beaucoup de l'engagement des autres ministères, et nous avons sur ce plan d'importants progrès à faire en matière de concertation interministérielle et de prise en compte des différents enjeux sectoriels. Je crois savoir, cela étant, que le ministère de l'économie s'est emparé de la question.

Nous avons également des progrès à faire en matière de suivi des décisions, en particulier lorsque celles-ci se traduisent par des autorisations sous engagement, mais là encore la direction générale du trésor a accompli un énorme travail pour en finir avec le paradoxe de cette procédure qui mobilisait beaucoup d'efforts et de moyens mais dont on se désintéressait totalement lorsqu'elle était terminée, ses résultats échappant à tout contrôle.

Pourriez-vous nous en dire plus sur la manière dont s'effectuent aujourd'hui la procédure et les contrôles ?

Il y a d'abord la phase de dossier, puis celle de l'instruction, qui doit s'effectuer dans des délais formels. L'instruction, qui se déroule sous l'égide de la direction générale du trésor, doit permettre d'identifier clairement les enjeux stratégiques d'intérêt national susceptibles d'être touchés par la procédure d'investissement. Un travail d'expertise doit être mené pour s'assurer qu'ils rentrent bien dans le cadre juridique où s'inscrit la procédure car, encore une fois, contrairement aux décisions du CFIUS, les nôtres sont susceptibles de recours, même si ceux-ci sont rares…

L'investisseur mécontent d'une décision de refus peut, lui, parfaitement faire un recours pour excès de pouvoir.

Pour en revenir à la procédure, une fois les enjeux identifiés et nos exigences déterminées, un dialogue s'engage entre l'investisseur, la Direction générale du trésor et les ministères éventuellement concernés, avant la formalisation d'une décision, laquelle peut être de quatre ordres : soit, il est décrété que le dossier ne rentre pas dans le champs d'application de la procédure ; soit l'investisseur se voit notifier un refus ; soit il bénéficie d'une autorisation pure et simple ; soit enfin, dans les cas les plus sensibles, on aboutit à une décision d'autorisation sous conditions.

Je sais que vous avez soulevé le caractère ambigu du texte sur lequel s'appuie la définition des conditions requises, et le juriste que je suis ne saurait vous donner tort, mais je nuancerai cet état de fait en soulignant qu'il faut se méfier, dans le domaine qui nous intéresse, d'un droit trop précis et trop limitatif car, pour obtenir des résultats il faut ne pas se lier les mains et se garder une marge de discussion raisonnable, d'autant qu'à trop multiplier les outils juridiques, nous finirions par nous faire taper sur les doigts par la Commission européenne. Je ferais donc preuve d'une grande prudence et, comme Montesquieu, je ne toucherais aux textes que d'une main tremblante.

Quant au rôle du SISSE dans le déroulement de cette procédure, il est essentiel dans la phase amont, c'est-à-dire avant le dépôt du dossier. Il est ensuite associé de manière variable à la phase d'instruction par le Trésor, selon la nature des dossiers. En revanche, le contrôle relève ensuite de la responsabilité exclusive du Trésor. J'ignore s'il s'agit d'un modèle idéal, c'est en tout cas celui que j'ai connu.

En ce qui concerne la loi de blocage, le décret portant création du SISSE prévoit explicitement que ce dernier veille à l'application des dispositions de la loi du 26 juillet 1968, et c'est la première fois, à ma connaissance, que les choses sont ainsi précisées. De son côté, l'Agence française anticorruption (AFA), comme, avant elle, le Service central de prévention de la corruption (SCPC), ne dispose d'aucune compétence générale pour faire appliquer la loi de 1968, et ne peut en exciper que dans des affaires de corruption.

Pour être tout à fait sincère, je suis personnellement dubitatif sur le mélange des genres et, en tant que directeur de Tracfin, il m'est arrivé de refuser aux autorités d'alléguer la loi de 1968 dans des affaires de blanchiment qui concernaient notamment des banques, considérant en effet qu'exercer à la fois une mission de contrôle, une mission de répression et une mission de blocage me plaçait dans une situation difficile, notamment à l'égard de mes homologues étrangers. J'estimais plus normal à l'époque que l'application de la loi de blocage soit de la compétence d'une autorité très directement connectée au pouvoir régalien, comme le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), par exemple.

Il faut savoir par ailleurs qu'avant la création de l'AFA et du SISSE, cette loi de blocage était en réalité maniée essentiellement par le ministère des affaires étrangères, vers lequel se tournaient les entreprises qui considéraient que leur cas relevait de la loi. De fait, le ministère, le plus souvent, attirait l'attention des entreprises qui le sollicitaient sur le fait que ce n'est en réalité pas à l'État de se prévaloir de la loi de blocage mais aux entreprises elles-mêmes, ce qui est parfaitement exact, la confusion provenant du fait que cette loi – désolé de le dire aussi froidement – est très mal rédigée.

L'application de l'article 1er bis en particulier, qui porte sur les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique, ne relève que de la seule appréciation des entreprises. Cela ne signifie pas pour autant que l'État ne doit pas les aider à se forger un avis en la matière, a fortiori s'agissant de l'article 1er, qui concerne les informations de nature à porter atteinte à la souveraineté et à la sécurité nationale. In fine néanmoins, c'est à l'entreprise de prendre sa décision donc d'en assumer éventuellement les conséquences pénales.

Avant la création de l'AFA et du SISSE, c'est le ministre des affaires étrangères qui était considéré dans une large mesure comme le ministre compétent, ce que l'on peut d'ailleurs comprendre.

Le SCPC et l'AFA à sa suite ont été saisis, sur décision explicite du Premier ministre, d'un certain nombre de cas à des fins de monitoring, ce qui est une forme d'application de la loi de 1968. Est-ce une bonne pratique ? Je suis mal placé pour la défendre sachant que je plaide pour une remise à plat de ce texte, que je considère inapplicable en l'état. Sa portée est tellement large en effet qu'elle pourrait contraindre une entreprise sollicitée dans une procédure internationale à fermer toutes les écoutilles et à opposer une fin de non-recevoir au premier huissier de justice intervenant dans le cadre d'une affaire de pension alimentaire, ce qui est techniquement impossible, car le bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile du ministère de la justice serait dans l'incapacité de traiter les milliers de demandes qui lui arriveraient. Je crois donc beaucoup à cette loi de blocage mais je suis convaincu qu'il faut la moderniser et cibler plus précisément les enjeux visés, en faisant notamment appel – cela n'engage que moi – aux notions de secret des affaires et de secret qualifié. Dans la vraie vie, une entreprise ouverte à l'international ne peut en effet dire non à tout. Elle doit pouvoir circonscrire ses refus aux domaines relevant de l'intérêt national ou de ses propres intérêts économiques.

Cette problématique trouve son illustration dans l'actualité avec l'affaire Airbus. On sait qu'une sorte de pré-monitoring a été confié à un cabinet d'avocats américains, qui alimente la machine judiciaire américaine. Je comprends donc ce que vous nous dites sur les risques de pêcher avec un filet à mailles trop denses, mais ne considérez-vous pas que nous devons disposer d'un dispositif qui permette à l'État de se substituer à l'entreprise, lorsque la menace de se voir fermer des marchés internationaux retient cette dernière de jouer le jeu ? Ne faut-il pas qu'il puisse s'appuyer sur une procédure très formalisée pour siffler la fin de la récréation ?

Ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire puisque je me suis battu pour moderniser ce dispositif. Néanmoins, il faut faire avec cette loi de blocage qui existe et est appliquée dans sa rédaction actuelle, y compris par les autorités judiciaires qui, à plusieurs reprises ont pris contact avec nous de façon très informelle pour examiner dans quelle mesure telle ou telle demande d'une autorité judiciaire étrangère était susceptible ou non de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, si elle entrait dans le cadre de l'entraide judiciaire ou si elle était soumise à la loi de blocage.

En outre, cette loi de blocage présente, malgré ses défauts, un véritable intérêt moins comme outil strictement juridique – car il faudrait pour cela qu'elle soit reconnue par nos interlocuteurs étrangers, et je ne suis pas sûr en l'occurrence qu'elle suffise à arrêter les juges américains – que comme instrument permettant que s'établisse un dialogue à trois entre l'autorité étrangère demanderesse, l'entreprise concernée et l'État.

En réalité, le terme de loi de blocage ne traduit ici qu'imparfaitement la notion de blocking statute, car sa principale vertu, je l'ai dit, est de permettre de trouver à trois – pour éviter le rapport de force trop déséquilibré d'une discussion où n'auraient part que l'entreprise et le juge étranger – un terrain d'entente qui tienne compte des exigences légitimes de l'autorité étrangère, laquelle a le plus souvent de réels motifs de s'intéresser à l'entreprise, tout en préservant nos intérêts nationaux.

J'ajoute enfin que la problématique des lois de blocage et de l'extraterritorialité se pose dans de nombreux pays avec lesquels nous entretenons des liens commerciaux – je pense notamment à la Chine et à l'Inde – et que nous ne devons pas nous focaliser sur les États-Unis. D'une certaine manière d'ailleurs, et au risque de paraître un peu cynique, il n'est pas dit que je ne préfère pas une discussion bilatérale avec les Américains qu'avec les autorités d'autres pays, avec lesquelles les négociations peuvent se révéler plus compliquées.

J'ai bien noté ce que vous avez dit des avantages de ne pas se lier les mains avec une définition trop précise de ce que peuvent être nos intérêts stratégiques, de manière à pouvoir faire évoluer notre doctrine. Cela étant, ne serait-il pas pertinent d'établir une liste des nouvelles technologies, en plein développement et qui peuvent en quelques mois prendre une véritable dimension stratégique ? Ne pensez-vous pas qu'elles devraient être prises en compte dans la définition de ce qu'est une entreprise stratégique ?

Vous avez dit par ailleurs qu'on ne pouvait matériellement pas opérer une veille stratégique sur plus d'un millier d'entreprises. Le développement du big data et de l'intelligence artificielle n'offre-il pas cependant les moyens techniques de détecter désormais un nombre beaucoup plus important d'entreprises, de la start-up à la multinationale en passant par les PME, qui évoluent dans un champ ou développent des compétences en plein essor, susceptibles d'acquérir une dimension stratégique à très brève échéance ? Cette question de la détection précoce est fondamentale à mes yeux, car j'ai le sentiment que notre veille se limite trop souvent au suivi mécanique d'une sélection préétablie et figée d'entreprises, beaucoup trop limitée par rapport aux formes de suivi que permettraient les nouveaux outils technologiques.

Enfin, quelles seraient vos préconisations pour que les entreprises s'emparent des problématiques d'intelligence économique et qu'elles ne laissent pas le soin aux services de l'État de gérer cela à leur place ?

Il n'y a pas d'entrée unique pour définir une entreprise stratégique. Cela étant, je suis pour ma part assez dubitatif quant à l'intérêt d'une entrée sectorielle, d'abord car nous sommes déjà allés très loin avec le décret de 2013 et qu'on ne peut indéfiniment ajouter des secteurs à la liste ; ensuite, parce que l'expérience prouve que, lorsqu'on sélectionne de nouveaux secteurs stratégiques, on tape souvent à côté de ce qu'il aurait fallu : on ne peut pas, par exemple, dire que l'implantation de trois éoliennes dans la Beauce constitue un enjeu stratégique…

Quant à l'approche technologique, j'émettrai également quelques réserves, car elle peut être source d'erreur. En effet, beaucoup de technologies émergentes sur lesquelles on avait misé se révèlent obsolètes cinq ans après.

Ces deux approches ne permettent en outre ni l'une ni l'autre d'identifier une entreprise dont l'intérêt stratégique sera lié à son positionnement dans la chaîne de valeur, parce que, sans posséder nécessairement de technologie stratégique, elle dispose d'un savoir-faire immatériel, unanimement reconnu, qu'elle est la seule à maîtriser.

Je ne crois donc pas que l'analyse de la valeur stratégique puisse être une science exacte. Elle requiert en tout cas une approche multicritères qui tienne compte de la position de l'entreprise sur le marché et, j'y insiste, dans la chaîne de valeur, position qui peut la conduire à agglomérer autour d'elle toute une série d'enjeux économiques. J'ai conscience que tout ceci reste assez imprécis, mais on ne peut malheureusement guère aller plus loin.

Je partage totalement votre avis quant à la nécessité de détecter les start-up et les PME. On ne part pas de zéro : tout un travail d'intelligence économique existe au niveau territorial. Le SISSE est doté d'un réseau en province, avec un représentant dans chacune des anciennes régions. Les collectivités territoriales font aussi un travail important. J'ai un peu laissé ce chantier en déshérence en raison de la loi pour une nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, car il fallait d'abord apprendre à travailler avec les nouvelles collectivités territoriales. Je crois qu'une coproduction est nécessaire : ce n'est pas l'État, a fortiori depuis Paris, qui peut identifier la PME de la Beauce ayant la technologie clef pour la deuxième moitié du XXIe siècle.

Un travail d'identification s'impose, même si c'est compliqué à faire. Disons la réalité telle qu'elle est : on va obliger les collectivités territoriales, en particulier les régions, à s'occuper de sujets qui n'entrent pas nécessairement dans leur scope quand il s'agit des enjeux fondamentaux de la nation – et pas seulement ceux de la région. Cela peut conduire à des choix difficiles : la technologie importante sous l'angle de la souveraineté nationale n'est pas nécessairement celle qui est créatrice d'emploi. Le travail est donc à mener dans le cadre d'un dialogue.

En ce qui concerne l'État, les ministères économiques et financiers ont un service déconcentré : les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Elles sont là pour faire ce travail, et des agents de mon ancien service y sont d'ailleurs implantés. Je défends l'idée qu'il doit être placé auprès du ministère de l'économie, au sein de la direction générale des entreprises, et que l'effort d'analyse doit avoir lieu dans le cadre des DIRECCTE, sous l'autorité des préfets, à qui il revient d'assurer une coordination stratégique, et en lien avec les collectivités territoriales. Quand j'étais en poste, nous faisions ce travail en plein accord avec le ministère de l'intérieur.

Des efforts sont en cours, mais je le redis : on a volontairement laissé passer un peu de temps afin de « digérer » la loi NOTRe. Il faut que les régions s'organisent dans ce domaine. C'est donc un chantier que je laisse assez largement ouvert derrière moi, étant entendu que ce ne sera jamais une science exacte. J'ajoute que tout un travail de détection est réalisé par certains services de l'État, tels que la DGSI, Direction générale de la sécurité intérieure, qui peuvent remonter des informations. Une action existe déjà, mais cela n'enlève rien à la nécessité d'une plus grande systématisation du travail.

En ce qui concerne l'intelligence économique dans les entreprises, je n'ai pas la science infuse. Jusqu'à une date très récente, j'ai surtout été un fonctionnaire donnant des leçons aux autres : j'avais à leur expliquer soit ce qu'il ne fallait pas faire, en tant que magistrat, soit ce qu'ils auraient dû faire, quand j'étais auditeur. La vie m'ayant appris à faire preuve d'un peu de modestie, je ne me permettrai pas de donner trop de leçons aux entreprises à ce sujet. J'ai essayé d'instaurer un dispositif qui soit, si possible, un peu efficient au regard des enjeux pour l'État, et je suis tout à fait d'accord avec l'idée que l'on ne peut pas se substituer aux entreprises : ce sont elles qui connaissent les marchés.

Au risque de verser dans une conversation de café du commerce, je dois souligner qu'il y a un vrai problème d'éducation en France sur ces sujets. On raisonne par filière et on est vite rangé dans des cases dont on a du mal à sortir. On pense qu'un inspecteur des finances, comme moi, doit chercher à aller dans une direction financière et qu'un policier doit s'occuper de sûreté. Tant que l'on n'arrivera pas à se dire qu'un militaire peut travailler sur des questions économiques et qu'un inspecteur des finances peut traiter de sujets régaliens, on n'avancera pas. Comme le disait à juste titre ma prédécesseure, l'intelligence économique est une matière transversale par construction. Elle nécessite au moins des poissons volants et même, si possible, un croisement entre le poisson volant et la chauve-souris : on doit avoir des pattes et des ailes, être à la fois mammifère et tout ce que l'on peut imaginer d'autre. (Sourires.)

À force de vouloir tout faire, on risque néanmoins de ne rien faire du tout. D'où l'importance de se recentrer sur ce que l'on connaît le mieux. J'ai toujours reconnu mon absence de compétences sur de nombreux sujets. Comme j'appartenais à une organisation comptant cinq millions d'agents, mon principe de base était qu'il y en avait forcément un, parmi les 4 999 999 autres, qui devait en savoir plus long que moi, et que ma principale mission n'était donc pas de faire les choses moi-même, mais de repérer qui connaissait mieux que moi tel sujet, a priori, et de faire en sorte qu'il en soit saisi. Le risque est de vouloir se mêler de tout sans en avoir les compétences.

Il faut aussi être conscient que l'on n'a pas affaire, à Bercy, à des fonctionnaires n'ayant aucun souci des intérêts nationaux, que ce soit au Trésor ou dans les cabinets. J'ai pu le constater dans les très nombreuses prises de décision auxquelles j'ai participé, y compris s'agissant d'Alstom. De même, il ne faut pas croire qu'un militaire ou un policier ne sait pas du tout ce qu'est un budget ou ce que représentent les intérêts économiques. Ayons un peu de modestie : les décisions sont en général prises pour de bonnes raisons.

Mon propre rôle consistait à placer le projecteur sous un angle un peu différent de celui des autres administrations. Sans chercher à prendre une photo de la face cachée de la lune, car je n'en avais ni les moyens ni les compétences, j'essayais de faire en sorte que l'on sache un peu à quoi on avait affaire, de manière à être attentif et à ne pas tomber dans des trous éventuels.

Je comprends bien le positionnement de votre ancien service au sein de la DGE et sa dimension transversale. Si l'on veut que cela fonctionne, il faut des processus transversaux pour capter et analyser les données, ainsi que pour prendre les décisions. Vous avez partiellement répondu à la première question que je voulais vous poser, puisqu'elle concernait le lien avec les régions. Afin que le travail puisse avoir lieu de manière coordonnée, on a besoin de processus communs. Les instaurer entre-t-il dans la mission de votre ancien service, et le SISSE est-il reconnu comme un leader dans ce domaine ?

Dans le cadre de la compétition avec les États-Unis et la Chine, on doit se placer au niveau européen pour faire de l'intelligence économique. J'observe néanmoins que vous n'en avez pas fait mention : cet aspect est toujours absent des débats. Historiquement, si les États-Unis sont devenus des leaders, c'est grâce à l'investissement de leur ministère de la défense dans certains secteurs économiques. En vue de nous hisser au même niveau, nous avons besoin d'une défense européenne investissant dans des domaines stratégiques.

En réponse à votre question sur le positionnement du SISSE et sa capacité à dialoguer avec d'autres acteurs, je dirai qu'il faut dix ans de travail pour être identifié. Beaucoup d'interlocuteurs continuent à ne pas savoir qui nous sommes. En France, comme partout ailleurs, une nouvelle administration ne s'installe pas dans le paysage d'un claquement de doigts, quels que soient les talents de ses agents et de sa direction. J'avais néanmoins quelques atouts : un Commissaire à l'information stratégique est directeur d'administration centrale, et il est donc pris au téléphone par un préfet de région ou par un autre directeur. Le niveau hiérarchique joue, de même que le rattachement direct au ministre – cela permet un positionnement visible.

Vous avez parfaitement raison de souligner la dimension européenne, que j'aurais dû mentionner davantage. J'ai d'ailleurs été un peu troublé quand j'ai pris mon poste : j'exerçais des fonctions très internationalisées à la tête de Tracfin – j'avais des correspondants bien identifiés dans tous les pays et je me rendais quasiment une fois par semaine à Bruxelles. Deux ans plus tard, je ne savais toujours pas quels étaient mes interlocuteurs dans les autres pays de l'Union européenne, ni d'ailleurs au sein de la Commission, ce qui est plus fâcheux.

L'Europe n'est pas encore une nation – je le dis alors que je suis profondément européen. À l'origine, elle n'avait pas la même volonté de puissance que les États-Unis sur les sujets dont nous parlons. Il est pourtant évident que l'avenir passera nécessairement par l'Europe. Sans être un européiste béat, je considère en effet que la taille du marché économique français ne nous permet pas d'entretenir un rapport de force satisfaisant avec la Chine ou les États-Unis. C'est une réalité, quoi que l'on pense de la souveraineté nationale et de son caractère nécessairement hexagonal ou non.

Il est beaucoup question de l'extraterritorialité pratiquée par les États-Unis, mais on oublie souvent que le droit de la concurrence est profondément extraterritorial. Quand on se lance dans une opération de fusion aux États-Unis, on se réfère avant tout au droit européen, même quand il s'agit de deux entreprises américaines n'ayant aucun contact avec l'Europe : personne ne veut se fermer un tel marché. Le seul blocking statute qui ait vraiment fonctionné est le règlement européen ayant fait suite à la loi Helms-Burton. Celle-ci est restée relativement inappliquée à l'égard des entreprises européennes.

La question reste extrêmement compliquée : l'Union européenne ne compte plus 6 ou même 12 États membres et il y a objectivement d'assez fortes divergences entre les enjeux et les points de vue. Il est vrai que la situation évolue assez vite : je ne pensais pas avoir une carrière administrative suffisamment longue pour entendre un jour dans la bouche du Premier ministre britannique des propos sur les investissements étrangers qui auraient probablement valu à un Premier ministre français un procès en stalinisme. À ma connaissance, néanmoins, l'enjeu de l'intelligence économique et de la maîtrise de l'environnement extra-économique de l'économie – l'intelligence économique concernant tout ce qui n'est pas économique dans l'économie – est encore assez peu identifié au sein de la Commission. C'est un de mes regrets : j'aurais aimé en faire un axe de progrès au plan européen – mais mon successeur y parviendra peut-être.

(L'audition se poursuit à huis clos.)

La séance est levée à onze heures vingt.

Membres présents ou excusés

Réunion du jeudi 15 février 2018 à 9 h 40

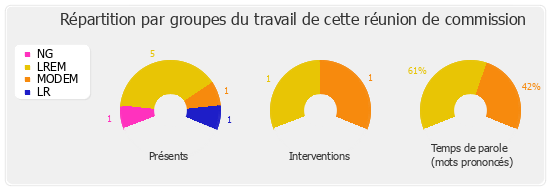

Présents. - Mme Delphine Batho, Mme Dominique David, M. Bruno Duvergé, M. Guillaume Kasbarian, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Olivier Marleix, M. Hervé Pellois, M. Denis Sommer

Excusé. - Mme Marie-Noëlle Battistel