Commission d'enquête chargée d'examiner les décisions de l'État en matière de politique industrielle, au regard des fusions d'entreprises intervenues récemment, notamment dans les cas d'alstom, d'alcatel et de stx, ainsi que les moyens susceptibles de protéger nos fleurons industriels nationaux dans un contexte commercial mondialisé

Réunion du jeudi 8 février 2018 à 9h30

Résumé de la réunion

La réunion

La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.

Nous allons commencer cette audition sans le rapporteur qui, son train accusant quelque retard, nous rejoindra très rapidement.

Nous recevons Mme Claude Revel, ancienne Déléguée interministérielle à l'intelligence économique (D2IE) du 30 mai 2013 au 25 juin 2015. Vous avez créé dès 2003, madame, votre propre cabinet, « IrisAction », spécialisé dans l'intelligence économique internationale pour les entreprises. Vous avez également effectué de nombreuses missions d'enseignement, en France comme à l'étranger, et deux de vos livres servent de référence en la matière : Nous et le reste du monde – Les vrais atouts de la France dans la mondialisation, publié en 2007, et un autre essai, paru en 2012 : La France, un pays sous influences ?

Vous êtes le premier acteur de ce secteur que nous auditionnons. Nous recevrons, notamment, au cours des prochaines semaines, les responsables du renseignement économique au sein de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) et plusieurs spécialistes de l'intelligence économique.

Nous avons de nombreuses questions à vous poser, et d'abord sur ce qu'a été votre mission et ses objectifs et, au-delà, sur votre analyse concernant la place faite par l'État à cette mission qui a été un peu ballottée, avec le temps, depuis le rapport Martre de 1994 qui avait jeté les bases de cette nouvelle donnée de l'action publique. Un décret d'août 2013 semblait conforter la position interministérielle de votre délégation, mais un autre décret du 19 janvier 2016, après votre départ, l'a supprimée pour lui substituer le Service d'information stratégique et de la sécurité économique (SISSE), désormais rattaché à Bercy, et plus spécialement à la direction générale des entreprises (DGE), dont nous avons auditionné le directeur général, Pascal Faure. Je souligne au passage que la direction du SISSE est vacante depuis un mois et demi.

Cette réforme au sein de l'appareil d'État n'est pas sans signification. Vous n'avez pas caché que votre départ avait été un peu rapide, brutal. Dans un entretien au Nouvel Économiste, vous avez en effet déclaré qu'on vous avait reproché d'avoir marché « sans doute un peu trop sur les plates-bandes de Bercy. Les grands corps – des finances et des mines – ont jugé que [votre] intervention sur des sujets qu'ils considéraient comme exclusivement les leurs, était inopportune. » Vous ajoutez que votre action s'est heurtée à des « noeuds de résistance » – vous nous préciserez lesquels.

Au-delà de ce débat franco-français, nous souhaitons évidemment profiter de votre vision générale du sujet et que vous nous dressiez un tableau général, assez rapide à ce stade, de la diversité des risques. Je pense à l'extraterritorialité du droit américain, notamment sa législation anti-corruption, dont l'analyse révèle qu'elle pèse avant tout, en tout cas dans une proportion des deux tiers, sur les entreprises européennes concurrentes d'entreprises américaines. Je pense également aux sanctions pour violation des embargos et en particulier à l'amende record infligée à BNP-Paribas, de près de 9 milliards d'euros, excusez du peu…

Vous nous direz si, de votre point de vue, les pouvoirs publics ont développé de bons outils d'anticipation et d'analyse, mais aussi de réaction face à ces menaces. Madame, vous nous direz, au passage – point qui me laisse encore perplexe –, qui, avant 2016, assurait le respect de la loi dite « de blocage » de 1968. En 2016, cette responsabilité a été confiée à l'Agence française anticorruption (AFA) mais, auparavant, elle relevait du Premier ministre et je n'ai pas le sentiment qu'il s'en occupait personnellement, je ne suis pas sûr que la question passionnait non plus le Secrétariat général du Gouvernement (SGG).

Enfin, vous avez exercé vos fonctions à l'époque où s'est déroulée la vente de la branche « Énergie » d'Alstom. Or vous avez compris que notre commission d'enquête essaie de faire l'autopsie, si je puis dire, de ce dossier pour comprendre comment nous avons pu ne pas voir venir cette vente ; nous vous interrogerons sur les alertes que vous avez pu lancer sur ce dossier.

Auparavant, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, je vais vous demander de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

(Mme Claude Revel prête serment.)

Je vous remercie de m'inviter à m'exprimer sur les sujets traités par votre commission. Je suis auditionnée en ma qualité de Déléguée interministérielle à l'intelligence économique du 30 mai 2013 au 24 juin 2015. Qu'est-ce que l'intelligence économique et quel était le cadre juridique et institutionnel de la D2IE ?

L'intelligence économique est une discipline, aux deux sens du terme, conçue pour adapter une organisation à la compétition mondiale. Elle est tout le contraire d'un repli puisqu'elle a pour but et pour méthode de mieux connaître et de mieux comprendre son environnement concurrentiel afin d'en tirer le maximum d'intérêt, soit pour une entreprise, qui doit d'abord le faire pour elle-même, soit pour un État qui doit le pratiquer pour lui-même mais aussi, dans des cas à définir précisément, j'y reviendrai, là où les intérêts privés peuvent avoir un impact sur les intérêts stratégiques de l'État.

Pour ce faire, elle s'appuie sur trois piliers. Le premier, essentiel, c'est le traitement de l'information, qui consiste à recueillir, analyser et valider toutes les sources ouvertes – qui apportent énormément d'éléments –, afin de comprendre son environnement international et d'en anticiper l'évolution. Le deuxième pilier, c'est la sécurisation : une fois qu'on a déterminé, anticipé les risques – ou les opportunités –, il faut se mettre en mesure d'y répondre. Enfin, le troisième pilier, c'est l'influence, à savoir la partie active – appelée également « offensive » –, qui consiste à travailler sur cet environnement extérieur, par exemple sur les règles et les normes, mais aussi sur son image pour, in fine, gagner des marchés internationaux.

Quand j'ai été nommée, je venais de remettre, en janvier 2013, un rapport à Mme Nicole Bricq, alors ministre du commerce extérieur, sur l'influence normative internationale stratégique de la France, influence indispensable, à mon sens, à Bruxelles et dans les instances internationales, qui contribue directement à la sécurité économique en amont, et fait partie d'une conception active et non seulement défensive de l'intelligence économique. J'ajoute que tous les États industrialisés – y compris ceux considérés comme libéraux – ont des systèmes d'intelligence économique parfois extraordinairement performants. Je pourrai y revenir.

J'en viens au cadre juridique et institutionnel de la D2IE. Mon décret d'attribution a été pris le 22 août 2013, soit presque trois mois après ma nomination. Auparavant, un haut responsable de l'intelligence économique, nommé à la toute fin de l'année 2003, était rattaché au Secrétariat général de la défense nationale (SGDN), lui-même rattaché au Premier ministre. On a ensuite nommé, en 2009, un Délégué interministériel, mais rattaché au Secrétaire général de Bercy, à la tête d'un comité qui se réunissait régulièrement à l'Élysée. Puis j'ai été nommée et directement rattachée au Premier ministre, afin de l'informer, de lui faire des propositions et en particulier d'identifier des secteurs économiques porteurs d'intérêts stratégiques, de renforcer la protection des intérêts économiques nationaux et de contribuer à déterminer la position du Gouvernement en matière d'investissements étrangers. Le décret prévoyait également que je devais contribuer à la définition des stratégies de normalisation et de réglementation internationale et susciter des actions de formation et de sensibilisation à l'intelligence économique – à mon avis un pilier essentiel d'une politique publique de l'intelligence économique.

Pour en terminer sur mes attributions, la lettre de mission du Premier ministre date du 22 novembre 2013. Des bureaux ont été attribués à la délégation en juillet 2014 – trois de mes collaborateurs et moi-même étant jusqu'alors logés près de Matignon, à l'hôtel de Castres, tandis que le reste de la délégation était à Bercy, faute de bureaux. C'est également vers mai-juin 2014 que j'ai pu recruter et disposer de tous les moyens humains nécessaires.

Je résumerai les interventions de la D2IE en respectant l'ordre chronologique et en me limitant à l'objet de votre commission. Il me faut néanmoins mentionner les sujets et chantiers connexes sur lesquels nous avons travaillé comme le dispositif dit d'intelligence économique territorial, essentiel pour faire remonter et analyser les informations sur des cas sensibles : tout ne se passe pas qu'à Paris dans les entreprises du CAC 40. D'abord informel, ce dispositif que nous avons mis en place a été officiellement institué en mai 2014. Au moment où je suis partie, en juin 2015, un projet structuré de circulaire, que nous avions élaboré, était à la signature du Premier ministre ; il proposait un dispositif interministériel d'alerte et d'anticipation sur des entreprises stratégiques, avec des remontées du terrain.

Il faut également mentionner le secret des affaires qui a des liens avec votre sujet, j'y reviendrai, ou encore l'action en amont sur la promotion de notre droit, liée à la problématique des sanctions extraterritoriales, qui est, là encore, au coeur de votre thème, et bien sûr la sensibilisation : en matière de sécurité économique, anticiper, c'est bien, réduire les risques par des comportements et une prise de conscience en amont, c'est mieux. C'est ainsi que nous avons défini des bonnes pratiques pour les pôles de compétitivité – car la notion d'écosystème est fondamentale –, souvent les premiers visés par leurs concurrents, mais également pour les chercheurs, en matière de cybersécurité, avec le concours de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI). Nous avons enfin édicté les principes clés de l'intelligence économique pour tous, à destination de tous les ministères, de tous nos interlocuteurs, principes pour la plupart en accès libre sur notre site internet.

Pour ce qui est du périmètre de la délégation, il faut bien comprendre qu'il s'agissait d'un objet administratif nouveau, rattaché, je le répète, au Premier ministre. Il fallait par conséquent se faire accepter, établir peu à peu un réseau de circulation de l'information, de détection des cas… Nous avons rencontré tous les directeurs de cabinet, parfois les ministres concernés, ainsi que, plus régulièrement, les directeurs, les membres des services d'intelligence économique de chaque ministère – car chaque ministère en avait un et cela en est toujours ainsi, me semble-t-il –, puis les représentants de presque toutes les régions, au niveau préfectoral, enfin ceux des collectivités territoriales. J'y ai trouvé un grand nombre d'élus très sensibilisés, très actifs, très désireux d'aller plus loin sur ces questions.

À la mi-2014, un comité de pilotage de l'intelligence économique, comprenant les directeurs chargés de l'intelligence économique dans les ministères ainsi que les opérationnels, a été mis en place sous ma présidence. J'ai par ailleurs rencontré, dès ma nomination, les représentants de nombreuses entreprises, grandes et petites, dont nous avons synthétisé les besoins pour mieux y répondre, mais également les représentants des syndicats, intéressés, tous demandeurs d'un lieu où échanger des informations de manière sûre et où coordonner, éventuellement, des orientations sur des dossiers sensibles.

Dernier point qui vous intéressera particulièrement : ces travaux ont été résumés dans le cadre des réponses aux questions parlementaires de la commission des affaires économiques de l'Assemblée, en octobre 2014. Par ailleurs, j'ai été auditionnée à plusieurs reprises d'une part par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques (OPECST), sur l'intelligence économique et le numérique – domaine où les défis sont fondamentaux –, et, d'autre part, dans le cadre de tables rondes ou d'entretiens directs avec des parlementaires et des élus régionaux. Nous avons également répondu, monsieur le président, à une de vos questions, en octobre 2013 ; j'y reviendrai. Quand la D2IE a été installée, à partir de mi-2014, des parlementaires nous ont également informés eux-mêmes de cas d'entreprises de leur circonscription sur lesquels ils sollicitaient notre analyse.

En juillet 2013, j'ai présenté au cabinet du Premier ministre, dont je relevais, j'y insiste, un plan d'action qui, notamment, proposait de mieux articuler les niveaux et méthodes de veille et suivi entre D2IE, régions, services économiques, autres services à l'étranger… et proposait d'élaborer des stratégies, des doctrines et des méthodes en matière de sécurité économique, de transfert de technologie, de préservation de la propriété intellectuelle et d'investissements étrangers.

En août 2013, sur la base d'un cas précis de PME, j'ai constaté par courriel que nous étions globalement démunis pour maîtriser les transferts de technologie d'entreprises qui, en outre, avaient bénéficié d'aides publiques, et j'ai proposé de travailler à une meilleure organisation de la veille avec Bercy, ainsi, à nouveau, qu'à l'établissement d'une doctrine et de critères partagés sur la notion d'intérêt général stratégique. Il y eut plusieurs échanges sur de tels cas.

C'est à ce moment que nous avons commencé à établir des analyses détaillées sur les stratégies de concurrents étrangers. La première, datant de la fin août 2013, a été réalisée, à la demande du cabinet du ministre de l'économie, sur un grand équipementier chinois des télécoms dont nous avions signalé que la concurrence pourrait à terme être fatale à Alcatel-Lucent. Nous avons alors préconisé, plus largement, de réfléchir à l'idée de demander aux engagements que nous pourrions demander aux investisseurs étrangers susceptibles de bénéficier de nos aides.

Au-delà de la surveillance de nos entreprises sensibles, la détection et l'anticipation, en amont, des éventuelles stratégies d'influence ou de pénétration menées par la concurrence étrangère me paraissent fondamentales.

Fin octobre 2013, nous avons produit une analyse des vulnérabilités des entreprises du SBF 120. Cette analyse faisait ressortir en priorité le cas Alstom, fragile en regard des quatre critères définis pour les 120 entreprises considérées : un niveau de valorisation particulièrement bas, mesuré par le price-earning ratio (PER – ratio cours sur bénéfice), vulnérabilité de la structure du capital, un ratio d'endettement élevé – signe de dépendance vis-à-vis de créanciers –, enfin la dépréciation du cours de bourse depuis un an, indiquant une éventuelle « fenêtre d'opportunité » pour un investisseur. Nous avons alors indiqué être à disposition pour toute demande de précision…

Début décembre 2013, monsieur le président, nous vous avons adressé une réponse, élaborée avec les services de Bercy, à votre question sur le dispositif des demandes d'investissements étrangers. Il y était expliqué que la logique du dispositif voulait que le ministère de l'économie et des finances, chargé de l'instruction de ces dossiers en application du code monétaire et financier, prît les décisions les plus éclairées possible en saisissant la D2IE afin de tirer pleinement parti des compétences et des informations de cette dernière – directement et par le biais de ses relations avec les différents services administratifs. Dans ce cadre, de par ses compétences techniques en matière d'intelligence économique, la délégation pouvait non seulement, sur des dossiers particuliers, apporter des informations et établir des analyses, mais aussi, de manière transversale, si nécessaire, proposer une réflexion interministérielle.

Fin décembre 2013, j'ai adressé le bref compte rendu d'un entretien que j'avais eu avec le président d'un fleuron industriel français – il ne s'agissait ni d'Alstom ni d'Alcatel –, demandant expressément qu'on réfléchisse à une adaptation, en France, du CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States — Comité pour l'investissement étranger aux États-Unis). J'ai diffusé une note très largement, dans laquelle je proposais plusieurs pistes de réforme, notamment celle du décret sur les investissements étrangers, datant de 2005, en plaidant pour une doctrine de transfert de technologie, fondée sur l'autonomie stratégique. Nous avons par ailleurs rencontré les représentants de la Banque publique d'investissement (Bpifrance) pour leur proposer nos analyses.

En janvier 2014, j'ai adressé une note au Premier ministre rappelant que la France devait mener une bataille mondiale, que l'information était un outil de compétition, y compris par la captation de savoir-faire ou les techniques d'influence, et que la D2IE souhaitait travailler avec les autres ministères dans un esprit collectif qui transcende les territoires. Une liste de chantiers était annexée ; presque tous ont été lancés.

En février 2014, une note du cabinet du Premier ministre m'associait au Service central de prévention de la corruption (SCPC), chargé du suivi des entreprises qui avaient fait appel à l'État dans le cadre de la loi dite « de blocage », pour lui faire part de nos analyses. Vous connaissez tous cette loi dite « de blocage » – ce surnom vient de l'américain Blocus statute –, qui interdit à une personne physique ou morale de transférer à des autorités publiques étrangères des renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France. Les personnes visées sont tenues d'informer sans délai le ministre compétent lorsqu'elles se trouvent saisies de ce type de demande.

C'est dans ce cas que nous avons eu à connaître du dossier remis par le moniteur d'Alcatel-Lucent et nous avons fait des propositions très concrètes sur son contenu. Vous savez en effet qu'une des conséquences des sanctions extraterritoriales américaines consiste à nommer, une fois l'amende payée, un moniteur pendant trois ans et qui, chaque année, remet un rapport au département de la justice des États-Unis (DoJ). La loi de blocage française, qui date de 1968 et qui avait été modifiée en 1980, permet aux autorités compétentes de consulter les rapports envoyés au DoJ par le moniteur afin de vérifier qu'ils ne contiennent pas de communications du type de celles que je viens d'évoquer.

En avril 2014, j'ai proposé au Premier ministre d'améliorer l'organisation territoriale de l'intelligence économique, ainsi que la protection des données stratégiques, puis de reconsidérer le décret de 2005. En effet, en matière d'influence, d'image – et l'image est très importante pour les marchés internationaux –, nous avons réussi l'exploit d'être à la fois considérés comme protectionnistes alors que nous acceptions tous les investissements étrangers ! Il aurait fallu parvenir à l'inverse et, grâce à un nécessaire travail d'explication et d'expertise sur chaque cas, présenter une meilleure image.

Deux notes complémentaires de la D2IE, datées du 29 avril et du 5 mai 2014, ajoutaient que le dossier Alstom ne serait pas seul, citant plusieurs autres cas d'entreprises potentiellement fragilisées et suggérant qu'il fallait désormais définir des réponses pérennes en termes de droit et d'organisation de l'État.

Les 15 mai et 2 septembre de la même année 2014, constatant la montée en volume des demandes d'investissements étrangers, que nous avions analysée secteur par secteur – certains étant plus concernés que d'autres –, nous avons présenté des propositions de réforme circonstanciées du système de l'intelligence économique, visant à mieux organiser l'aiguillage vers l'expertise et à créer une doctrine de référence pour aider à la décision. Ces sujets ont été examinés en réunion interministérielle en janvier 2015. Dès le mois de juin 2014, j'ai rédigé deux notes confidentielles sur le sujet évoqué tout à l'heure par le président : les sanctions extraterritoriales américaines. J'y analysais, d'une part, ce que j'ai appelé l'offensive judiciaire américaine, notamment via la pratique des deals de justice, et j'y proposais, d'autre part, des pistes précises de réponse. Ces notes, assorties de notes d'autres ministères, ont donné lieu à une réunion interministérielle en septembre et octobre, classée très confidentielle.

Le 27 août 2014, nous avons actualisé notre analyse des vulnérabilités du SBF 120. Après Alstom en octobre 2013, c'était au tour l'Alcatel-Lucent d'apparaître en tête de liste… Nous avons alors précisé que ce cas posait des questions sensibles en matière de potentiel scientifique, technologique et en matière de brevets.

En octobre 2014, nous avons produit un tableau exhaustif des dispositifs de protection existants pour le patrimoine économique et scientifique national, déjà très complexes si on les applique. Ils auraient été complétés par la loi sur le secret des affaires, sur lequel nous travaillions concomitamment, avec l'idée de renforcer l'application de la loi de blocage et ses pénalités. Cette note a également donné lieu à une réunion interministérielle.

Peu après son arrivée, je prenais contact avec le nouveau directeur de l'APE pour lui proposer de mettre en place des analyses en amont portant sur des entreprises sensibles de son portefeuille, ce qu'il accepta. À la même période, nous demandions aux chargés de mission en région de bien vouloir dresser chacun une liste détaillée d'entreprises stratégiques locales à suivre, ce qui réclama un travail de quelques mois.

En novembre 2014, nous consacrions une note au rachat en cours d'Ansaldo, groupe italien du secteur ferroviaire implanté en France et partenaire de la SNCF, soit par Hitachi, soit par le Chinois CRSC. Nous pointions les risques respectifs que cette opération comportait pour Alstom et pour Thales et analysions les ambitions du groupe chinois. Cette note fut, comme d'habitude, transmise au Premier ministre et aux ministres concernés.

En mars 2015, nous adressions au cabinet du Premier ministre, à sa demande, une analyse détaillée relative à Alstom Transport. Nous soulignions sa fragilité financière dans un contexte de concentration internationale du ferroviaire et anticipions que la question de son adossement à un partenaire ou concurrent industriel se poserait. Pour finir, nous suggérions de définir un accompagnement avec la profession du ferroviaire.

En mai 2015, après de nombreuses consultations, nous élaborions une fiche détaillée comprenant des propositions et une liste de critères permettant de définir l'intérêt stratégique. Le raisonnement était le suivant : nous dressions un panorama de tous les plans sectoriels par filière, par technologie-clé, lancés ces dernières années sans être vraiment opérants ; nous proposions d'établir une quinzaine de critères assez généraux pour être évolutifs et prendre en compte les nouvelles technologies et les ruptures. Si une entreprise répondait à une majorité d'entre eux, alors il était possible de déterminer qu'elle représentait un intérêt stratégique réel. Nous partions du principe que les entreprises stratégiques ne sont pas toutes des entreprises de haute technologie, mais que l'État n'a pas à s'occuper de l'intelligence économique de toutes les entreprises : la première des politiques d'intelligence économique est en effet à mettre en place par les entreprises elles-mêmes. L'État n'a à intervenir que si les intérêts des entreprises rencontrent l'intérêt national stratégique. En outre, ces critères s'appliquaient à la conquête des marchés internationaux.

Vers la fin du mois d'avril 2015, nous étions consultés par le Trésor à propos d'Alcatel dans le cadre de la procédure d'autorisation des investissements étrangers. Nous établissions au début du mois de juin une analyse portant sur Alcatel et Nokia en suggérant de demander certaines informations avant de se prononcer, notamment sur la stratégie de gestion des brevets et sur la localisation des activités de conception et de fabrication envisagées par le repreneur. Nous proposions aussi une liste d'engagements qu'il nous paraissait indispensable d'attendre de Nokia.

Dans une note du 18 juin 2015, nous réitérions nos analyses en proposant un nouveau dispositif interministériel complet dans la perspective de la réforme de la procédure des investissements étrangers.

Le 24 juin 2015, il était mis fin à mes fonctions.

En conclusion, je dirai que pour bien remplir son office, l'intelligence économique doit pouvoir fonctionner collectivement en réseau, ce qui suppose d'arriver à faire émerger une réelle logique transversale, dépassant les structures et les territoires de chaque administration sur la base de critères souples et bien définis. C'est à mon sens la seule manière de parvenir à travailler sur le fond pour anticiper en amont et sur le long terme. C'est ce que nous nous sommes efforcés de faire, mais tout cela renvoie à une problématique plus large, inhérente à la réforme de l'État.

En 2014, vous avez indiqué avoir transmis deux notes au Premier ministre sur les sanctions extraterritoriales en droit américain. Portaient-elles sur les cas d'Alstom et d'Alcatel ?

Elles ne concernaient ni Alstom ni Alcatel : il ne nous a pas été demandé de travailler spécifiquement sur ces entreprises. Ces notes portaient sur l'offensive judiciaire américaine. Nous constations une recrudescence de sanctions de la part du DoJ, notamment à l'encontre de toute une série d'entreprises françaises que nous énumérions. Nous essayions de décortiquer la mécanique de ces sanctions et les intentions qui les sous-tendaient et nous formulions des propositions extrêmement précises pour mieux les affronter.

L'affaire Alstom a commencé par l'arrestation à New York le 15 avril 2013 de Frédéric Pierucci. Cette information a-t-elle été prise en compte par l'État et vous a-t-elle été transmise ?

Pour tout vous dire, je n'ai eu connaissance de cette arrestation qu'à la fin de l'année 2015 ou au début de l'année 2016, alors que je n'étais plus déléguée. J'ai été consternée car personne ne m'avait prévenue. Je n'ai vu passer aucune note à ce sujet – ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu.

Rappelons que M. Pierucci était vice-président monde d'une division d'Alstom ; et quelques jours après, un autre vice-président d'Alstom, pour la région Asie, Lawrence Hoskins, a également été arrêté. J'ai du mal à concevoir que personne n'ait répercuté cette information qui concernait deux cadres dirigeants d'Alstom. Imaginons qu'un vice-président d'une grande société américaine soit arrêté en France pour corruption : le gouvernement américain en serait informé dans la demi-heure…

Je vous ai dit que je n'en ai pas été personnellement informée. Je ne sais pas si d'autres personnes l'avaient été ou pas.

Même si j'ignorais ces arrestations, je me rendais compte qu'il y avait de plus en plus d'entreprises européennes, notamment françaises, dans le viseur du DoJ. J'estimais qu'il fallait riposter avec des réponses juridiques adaptées afin que ces sanctions n'aillent pas plus loin que l'accusation de corruption. D'où ma note de juin 2014.

Vous avez évoqué certaines de vos propositions visant à renforcer la loi de blocage ou consolider un dispositif équivalent au CFIUS. S'agissant de la loi de blocage, il n'y a pas eu d'évolutions mais le décret Montebourg a été publié. Aviez-vous des propositions complémentaires ?

Notons d'abord que la loi de blocage n'est pas toujours mise en oeuvre.

Est-ce à dire qu'il arrive que des entreprises fournissent des informations sensibles sans en faire part au Gouvernement ?

Oui, même si elles n'agissent pas forcément de manière maligne. Cela exige de mettre en place une meilleure communication.

Il faut aussi faire valoir que la France n'est pas le seul pays à s'être doté d'une loi de blocage. Il y en a dans certains pays européens et au Canada. Et si, aux États-Unis, il n'y a pas de loi similaire, l'Economic Espionage Act sanctionne très férocement la communication d'informations économiques, dès lors qu'elles sont considérées comme touchant à la sécurité nationale. Il serait intéressant de se doter d'une telle législation au niveau européen

Pour l'autorisation des investissements étrangers, il me paraît nécessaire que soit mis en place un centre qui permettrait d'aiguiller rapidement les demandes formulées par les entreprises souhaitant acheter une entreprise française ou y prendre des participations. Cela permettrait de répondre très rapidement aux questions formulées par leurs avocats qui cherchent à savoir si oui ou non l'entreprise en question entre dans le champ du décret et de lancer une expertise technique et juridique dans de courts délais si l'entreprise est considérée comme stratégique. En cas de refus, il faut expliquer ce qui le motive et communiquer à ce sujet, comme le CFIUS le fait.

Peut-on imaginer une telle procédure au niveau européen ? Bien sûr, les entreprises européennes sont en concurrence les unes avec les autres mais il y a des défis communs à tous les pays membres. Cette idée a avancé. En septembre 2017, la Commission a transmis au Parlement européen une proposition en ce sens.

Pendant que vous étiez à la tête de la D2IE, vous avez pris de multiples initiatives et commencé à élaborer une stratégie complète. Quelles conclusions tirez-vous de votre expérience ? Considérez-vous que l'intelligence économique a du mal à entrer dans notre culture ? Nos administrations ont-elles du mal à assumer certaines pratiques qui ne leur paraissent pas politiquement correctes ? En quoi avez-vous pu déranger Bercy ? La D2EI était-elle perçue comme étant de nature à entraver les activités des banques d'affaires ? Pensez-vous que la défense de l'intérêt national n'est pas la priorité de tout le monde ?

Vous avez raison : la culture de l'intelligence économique a du mal à s'installer en France. Je suis toutefois assez optimiste : des graines ont été semées et elle commence à s'implanter. Le problème est avant tout systémique : c'est l'organisation de notre système administratif dans son entier, plutôt que telle ou telle administration, qui est en cause. Nous avons une organisation très rigide et structurée, avec autant de territoires à défendre ; or l'intelligence économique exige une circulation horizontale de l'information, au risque de créer chez certains l'impression d'une perte de pouvoir – impression fausse car cela n'implique nullement un éclatement des hiérarchies. Il faut arriver à sensibiliser les fonctionnaires à ce nouveau mode de circulation de l'information : l'information ne doit plus remonter puis redescendre. Et cela vaut aussi dans les très grandes entreprises. L'enjeu est d'importance : l'information est un trésor et il ne s'agit pas seulement de la récolter et de l'analyser mais aussi de la faire circuler et de l'exploiter grâce au recours à l'expertise. C'est une banalité de le dire, mais c'est bel et bien le nouvel or noir. C'est un problème systémique et d'organisation.

Madame Revel, je vous remercie pour votre exposé très complet.

J'aimerais savoir quels sont, selon vous, les outils dont devraient se doter les entreprises afin de s'approprier pleinement la question de l'intelligence économique. Comment faire en sorte qu'elles considèrent qu'il est de leur intérêt de s'y consacrer de la manière la plus professionnelle et la plus éthique possible ?

Par ailleurs, quels pays pourraient nous inspirer pour améliorer notre dispositif d'intelligence économique ? Avez-vous en tête des exemples de bonnes pratiques, au sein de l'Union européenne ou ailleurs ?

Il revient en effet aux entreprises d'assurer elles-mêmes leur propre intelligence économique. Il faut qu'elles mettent en place les systèmes transversaux que j'évoquais. L'État ne peut pas, ne doit pas tout faire.

Cela étant, je dois signaler que la situation a beaucoup évolué ; je connais de nombreux exemples d'entreprises françaises qui se sont dotées de systèmes d'intelligence économique intégrés. Autrement dit, elles n'ont pas nommé un « Monsieur ou une Madame Intelligence économique », mais bel et bien mis en place une organisation irriguée par la circulation de l'information.

Il me serait délicat de le faire, car ces entreprises ont justement l'habileté de ne pas afficher publiquement qu'elles ont un service d'intelligence économique. Elles agissent pour la plupart de façon éthique : 98 % des informations utiles proviennent de sources ouvertes et les 2 % restants ne concernent pas vraiment l'entreprise.

Pour ce qui est des outils, il faut développer la formation continue, mais surtout la formation initiale dans les universités et les grandes écoles. C'est un chantier dans lequel je me suis beaucoup impliquée. Dès qu'il y aura des personnes formées aux trois piliers que j'ai décrits – information, sécurisation, influence –, des réflexes différents seront à l'oeuvre. Cela nécessite une longue acculturation. La culture de l'intelligence économique vient des pays anglo-saxons où une grande importance est donnée à la jurisprudence et à la coutume alors que la culture juridique française s'appuie sur le droit positif.

Il faut s'inspirer des bonnes pratiques lorsqu'il y en a, sans oublier que le copier-coller des cultures, cela ne marche pas. Il existe de très nombreux outils et des enseignements spécifiques mais il ne s'agit pas de ne former que des spécialistes : il faut également sensibiliser les élèves des grandes écoles et les étudiants à travers des modules de trois ou quatre heures pour les sensibiliser à ces concepts et aux grands enjeux. Nous avons beaucoup travaillé sur ce point avec la Conférence des présidents d'université et la Conférence des grandes écoles.

En matière d'intelligence économique, les États-Unis font incontestablement figure de pays phare pour l'aspect défensif comme pour l'aspect offensif.

Pour la sécurisation des investissements, ils disposent du CFIUS, qui couvre un champ très large à travers la notion volontairement floue de « sécurité nationale » et qui est présidé par le Président des États-Unis lui-même : c'est vous dire l'importance qu'ils y accordent. Les entreprises qui désirent investir sont contactées en amont de manière informelle et bon nombre d'entre elles sont dissuadées de déposer leur demande. La grande importance donnée à l'anticipation et à la communication explique le faible nombre de refus.

Pour la conquête des marchés, l'Advocacy Center coordonne les actions de dix-neuf agences fédérales concernées, de la Trade and Development Agency à la Small Business Administration en passant par les différents services de renseignement. C'est lui qui définit des cibles à atteindre, des pays, des organisations internationales où être présent, des positions internationales à défendre. L'Advocacy Center ne compte que vingt personnes mais il définit une orientation commune et il fait office d'aiguillage : c'est de cela que nous avons besoin. J'ajoute que les informations sont parfois partagées avec les entreprises quand elles correspondent à un intérêt stratégique.

Madame Revel, merci pour cet exposé. Je souhaitais vous interroger sur le décloisonnement des services de l'État. Quels freins avez-vous rencontrés ?

Les régions ont vu leur compétence en matière de développement économique renforcée par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Elles sont devenues un acteur phare et constituent le premier recours pour les entreprises en matière de stratégies économiques à mener en leur sein mais aussi à l'échelle des territoires. Quelle complémentarité établir avec elles ?

Madame Revel, j'aimerais revenir sur le cas que vous avez cité d'une entreprise chinoise des télécoms dont la concurrence constituait une menace. Quelles conséquences ont eu les analyses menées par vos services ?

Par ailleurs, j'aimerais savoir pourquoi il a été mis fin à vos fonctions en 2015. Quelle organisation prend désormais en charge l'intelligence économique au niveau de l'État ?

Les régions sont effectivement devenues des acteurs incontournables. Il est essentiel que les services de l'État collaborent avec elles. Nous avions pris contact avec les présidents de région et leurs services et avec les préfets. Lorsque nous avions travaillé au projet de circulaire, nous avions prévu de mettre en place un petit comité rassemblant représentants de l'État et des régions pour travailler à l'identification des cas sensibles, des « pépites » technologiques à préserver et des marchés à gagner ensemble.

En ce qui concerne le décloisonnement, certains services administratifs très hiérarchisés ont du mal à admettre que l'on peut participer à des activités transversales sans perdre du pouvoir ; mais je pense que cette attitude tend à disparaître, notamment avec les plateformes numériques, et j'espère que nous parviendrons à dépasser cela. Mais c'est un vrai problème français qui remonte à très loin : cela tient à mon avis au type de formation des futurs dirigeants dans les grandes écoles. C'est un sujet systémique, je l'ai dit, une sorte de poupée russe : il faut s'attaquer à tout en même temps, car on ne peut pas imposer dans cette matière : il faut que les gens soient sensibilisés, qu'ils comprennent et s'approprient les bonnes pratiques.

S'agissant de l'entreprise chinoise des télécoms, une partie du sujet est « confidentiel défense » et je ne peux donc en dire plus. Nous en avons parlé avec le ministère concerné et l'ANSSI ; je pense que le nécessaire a été fait.

Pour ce qui est des raisons de mon départ, il faut que vous les demandiez aux personnes dont je dépendais, c'est-à-dire au Premier ministre et à la Présidence de la République. Je ne sais pas. Nous avons beaucoup travaillé. Nous avions lancé un grand nombre de chantiers ; j'ai la faiblesse de penser qu'ils ont été utiles et ont « fait des petits », que les choses ont évolué. Par exemple, nous avons indiqué qu'une manière de répondre à l'offensive judiciaire américaine était de traiter nous-mêmes ces cas de corruption, de voir si nous ne pouvions pas faire quelque chose de comparable au UK Bribery Act, et cela a été entendu. Peut-être cette vision et cette manière de faire n'étaient-elles pas tombées dans un terrain assez mûr.

Mon successeur a été rattaché à Bercy, comme l'avait été mon prédécesseur. Lui-même est rattaché au ministre mais ses services le sont à la direction générale des entreprises (DGE), qui était déjà l'un de nos interlocuteurs et abritait, pour partie, le service d'intelligence économique de Bercy, dont je n'ai pas parlé. L'ex-D2IE et le service de Bercy ont été réunis dans le Service d'information stratégique et de sécurité économique. Dans le titre même du service, l'aspect global de l'intelligence économique est moins présent puisqu'il est focalisé sur la sécurité économique, alors que, je vous l'ai dit, l'intelligence économique comporte aussi un aspect « offensif », la conquête de marchés internationaux, l'influence sur les normes internationales, la formation, etc. La question de la formation est absolument essentielle : nous avons besoin de gens formés à anticiper, à écouter des signaux faibles, à se les communiquer, à les valider – il ne faut pas prendre n'importe quoi –, à les analyser.

Vous avez évoqué un problème de culture mais aussi un problème d'organisation. J'ai le sentiment que, pour cette fonction par nature transversale, on a un peu tout essayé : positionnements au SGDN, à Bercy, auprès du Premier ministre et aujourd'hui auprès du ministre de l'économie et de la DGE, et non, d'ailleurs, à la direction du Trésor, ce qui peut poser question. Quelle est votre appréciation sur le positionnement qui était le vôtre auprès du Premier ministre ? Cela donnait-il un poids supplémentaire à la fonction ?

Merci à Mme Revel pour son exposé. Je salue notamment ce qu'elle a proposé, quand elle était en fonction, au plan offensif, notamment une stratégie d'influence au niveau des normes : on oublie souvent l'importance d'être présent et offensif en matière de normalisation.

Il me semble qu'il n'existe pas de système construit qui nous permette d'avoir des procédures comparables à celles du DoJ américain, nous manquons de stratégie d'informations partagées. Nous avons bien noté qu'il fallait amorcer un changement culturel ; le but de notre commission est aussi de se projeter dans l'avenir et d'améliorer les dispositifs. Je souhaiterais mieux comprendre le dispositif de loi de blocage. Il a été mis en place et utilisé au niveau français et européen, mais cela n'a visiblement pas fonctionné jusqu'à présent pour certaines entreprises. Airbus, par exemple, est obligé de communiquer toutes les informations demandées par le DOJ. Quelles seraient vos recommandations à ce titre ?

Je ferai le parallèle avec notre audition de M. Bruno Bézard hier. Nous sommes en France dans une culture du secret, tandis que les États-Unis et la Chine dans une culture du partage, de manière assez informelle pour les premiers, avec le CFIUS, et plus formelle en Chine, où les stratégies sont publiquement exposées ; cela permet aux entreprises américaines et chinoises de s'aligner sur un objectif stratégique national. Notre culture du secret nous empêche d'avoir un sentiment national, dans une stratégie défensive ou offensive. C'est en tout cas l'impression que j'en retire à l'issue de ces auditions.

Je persiste à penser que le positionnement auprès du Premier ministre est le bon : s'il doit y avoir un service d'intelligence économique interministériel, il doit être auprès du Premier ministre, ou éventuellement auprès du Président de la République, en tout cas à la tête de l'exécutif. Si le service est placé dans un ministère, quel qu'il soit, les autres ne se sentiront pas la même obligation de participer. Sans oublier que les sujets sont extrêmement divers. J'ai eu par exemple à travailler sur des sujets concernant l'agriculture. Il faut donc que chaque administration soit appelée à participer ; or cela n'est possible que si cela part d'un niveau exécutif interministériel. Si cela n'a pas marché, il faut réfléchir aux causes. Vous me direz que l'Advocacy Center, aux États-Unis, dont j'ai parlé, dépend du département du commerce, mais ce n'est pas pareil : ce ministère est mandaté pour travailler avec les autres.

L'objet de mon rapport a été de souligner que nous n'avions en effet pas de système construit pour les stratégies de normalisation. Nous ne sommes pas si mauvais : nous possédons toute l'expertise nécessaire, nous avons quelques réussites, mais il faut que nous travaillions mieux ensemble, avec les expertises dont nous disposons au sein de l'État, par exemple l'ex-Conseil général des mines, l'ex-Conseil général des ponts et chaussées, qui ont changé de nom. Il faut aussi travailler avec les entreprises pour investir avec elles les lieux de standardisation privée, très importants dans le numérique. Les Britanniques ont un système de normalisation financé par l'État, pour être présent sur les normes partout dans le monde ; chez les Allemands, c'est le contraire, tout est financé par les entreprises. C'est un sujet essentiel aussi pour la sécurité en amont.

On ne peut pas dire que la loi de blocage n'est pas appliquée, puisque des entreprises comme Alcatel-Lucent je l'ai dit, y ont fait appel. Dans ce cadre, les rapports fournis par le moniteur au DoJ peuvent être examinés par les autorités publiques françaises, qui le font. La loi fonctionne donc, mais elle pourrait certes fonctionner beaucoup plus. Nous pourrions faire plus de communications, mais de manière tranquille – expliquer sans menacer –, mais également alourdir les pénalités, qui restent un peu ridicules : 18 000 euros d'amende ou six mois d'emprisonnement… Mais il vaut tout de même mieux éviter d'en arriver aux sanctions, en essayant plutôt de sensibiliser les entreprises. Elles ne sont pas complètement insensibles au sujet, mais il faut se mettre à leur place : elles ont parfois peur, en se manifestant, de perdre des marchés aux États-Unis ou ailleurs – d'autres pays se sont mis aux sanctions extraterritoriales, en utilisant des amendes fiscales, par exemple… C'est une affaire de confiance : les entreprises doivent se savoir soutenues par l'État – et de manière tout à fait confidentielle.

Je crois beaucoup aussi au niveau européen, malgré la concurrence. Un terme clé de l'intelligence économique est la « coopétition », à la fois concurrence et coopération. Nous avons des concurrents qui sont des partenaires et des partenaires qui sont des concurrents, cela dépend du moment, il faut travailler avec eux. Cela peut être utile au niveau européen.

Vous avez raison, monsieur Duvergé : il faut afficher clairement ce que nous voulons. Ce n'est pas honteux : les États-Unis affichent qu'ils veulent conquérir les big emerging countries. Chaque année, la National Export Strategy dit exactement ce qu'ils veulent réaliser – pas tout, évidemment, mais ils l'annoncent quand même. Les Chinois le font aussi de manière extrêmement claire. Il n'y a aucune raison que nous n'y parvenions pas en Europe. Cela permet de clarifier les règles du jeu, établi de manière démocratique et légitime, et d'éviter les réputations non fondées.

Le CFIUS à la française est aujourd'hui un bureau d'une sous-direction du Trésor. Pensez-vous que c'est le bon positionnement ou faudrait-il asseoir davantage sa vocation interministérielle ?

J'ai indiqué dans mes notes, et notamment la dernière, que, compte tenu de son caractère interministériel, il ne serait pas idiot de réfléchir à le positionner de manière interministérielle, auprès du Premier ministre ou d'un service relevant du Premier ministre.

Vous avez parlé de « l'influence normative de la France à l'international ». Pouvez-vous être un peu plus précise sur ce point ?

Je souhaite également revenir sur le dispositif d'intelligence territoriale, dont vous avez souligné l'importance. Vous avez évoqué les régions et les préfets. Que pensez-vous du dispositif des commissaires au redressement productif qui existait au temps des vingt-deux régions françaises ? Avaient-ils une réelle capacité d'anticipation ou bien avaient-ils un rôle plus curatif ?

Notre assemblée a adopté hier en première lecture le règlement général sur la protection des données (RGPD) et la question du chiffrement « de bout en bout » a été évoquée. C'est un sujet poussé par l'ANSSI comme une impérieuse nécessité pour se protéger au mieux, même si l'on entend des voix discordantes, du côté de certains ministères, tenter de poser des backdoors. Quel est votre point de vue sur cet aspect technologique ?

Par ailleurs, contrairement à nos amis américains, nous avons une doctrine de séparation entre cybersécurité et cyberdéfense, avec une séparation des tâches et des missions d'agences distinctes. Est-ce à vos yeux l'organisation la plus efficace ? À l'échelon européen, l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) devra s'articuler avec les agences respectives de chacun des pays. Quel regard portez-vous sur la manière dont l'organisation est en train de se mettre en place ?

Les normes internationales sont de deux types : les normes professionnelles, discutées à l'ISO et dans les organisations de standardisation, et les règles, par exemple les règles de négociation internationales. Les normes comme les règles déterminent le cadre des marchés futurs. Si vous faites passer des normes qui correspondent à votre manière de faire, aux savoir-faire que vous êtes les seuls à posséder, vous bloquez les marchés pour les concurrents, vous vous en ouvrez à vous-mêmes et vous avez toujours un cran d'avance. C'est ultra-stratégique. Les Allemands l'ont compris : ils conduisent un travail normatif entre les entreprises et l'État fédéral ou les Länder, par exemple en Chine, depuis vingt-cinq ans, notamment sur les normes automobiles. C'est quelque chose d'essentiel dans les domaines de l'électronique et du numérique aujourd'hui. Derrière le standard PDF, par exemple, on trouve deux ou trois entreprises qui dominaient cette technique et l'ont imposée au monde entier. Il faudra beaucoup de temps pour qu'elles soient détrônées. La France devrait beaucoup plus attentive à cette problématique. Dans la mesure où cela détermine les emplois futurs et relève donc de l'intérêt général, il est normal que l'État y travaille, avec les entreprises, et ait lui-même son propre système d'information. Sous des aspects très techniques se cachent des arrière-pensées très politiques et des stratégies particulièrement tordues.

Les commissaires au redressement productif étaient davantage, me semble-t-il, dans le curatif que dans l'anticipation, mais je me trompe peut-être. Il existait également en région un poste qui a été moqué par certains mais qui n'était pas inutile à mon avis : les ambassadeurs en région. Venus du Quai d'Orsay, ils apportaient leur expertise internationale quand des étrangers, par exemple des Chinois, intervenaient dans des secteurs économiques locaux. Nous avons pu travailler avec eux pour analyser les intentions de ces nouveaux arrivants.

Si certaines entreprises sont opposées au RGPD, car elles y voient des contraintes, sur le fond, ce dispositif est une très bonne chose. La question du chiffrement de bout en bout et de la sécurité technique est à faire comprendre. Elle exige aussi des moyens, des outils, des fournisseurs et prestataires sûrs. Nous travaillions beaucoup avec l'ANSSI sur la cybersécurité. Nous avons ainsi pu constater que, dans près de deux tiers des cas, les failles sont d'origine humaine. Je ne dis pas du tout que le chiffrement n'est pas important – il faut le faire –, mais si les gens ne sont pas formés, ils travaillent par exemple sur des ordinateurs personnels sans les avoir sécurisés, etc. Cela relève surtout de la négligence ; les actes volontairement malveillants sont assez peu nombreux.

Je ne suis pas une spécialiste des dossiers de défense, mais il est clair qu'il faut des ponts entre la cybersécurité et la cyberdéfense, car la défense reposera de plus en plus sur des moyens « cyber ». Dans la défense, vous avez la cybersécurité, mais aussi la cyber-attaque. De même, pour en revenir à l'intelligence économique, qu'il faut connaître les liens entre les stratégies des entreprises privées étrangères qui interviennent dans le secteur de la défense et ce que font leurs gouvernements, dont elles sont souvent les bras armés. Mais comme je ne travaille plus sur ces dossiers, je ne peux vous donner d'éléments plus précis.

Merci pour toutes ces informations. Nous serions volontiers preneurs de contributions écrites, par exemple de vos notes, dont certaines sont restées lettre morte, pour connaître les suggestions qu'elles pouvaient contenir.

La séance est levée à dix heures cinquante.

Membres présents ou excusés

Réunion du jeudi 8 février 2018 à 9 h 30

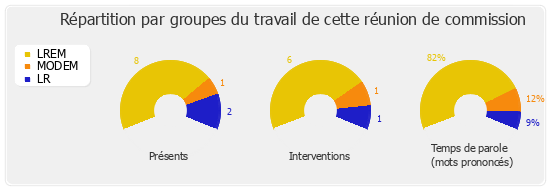

Présents. - M. Damien Adam, M. Éric Bothorel, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Bruno Duvergé, M. Loïc Kervran, M. Olivier Marleix, M. Hervé Pellois, Mme Natalia Pouzyreff, M. Frédéric Reiss, M. Denis Sommer

Excusé. - Mme Delphine Batho