Mission d'information sur la révision de la loi relative à la bioéthique

Réunion du jeudi 19 juillet 2018 à 11h25

Résumé de la réunion

La réunion

Mission d'information DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS SUR LA RÉVISION DE LA LOI RELATIVE À LA BIOÉTHIQUE

Jeudi 19 juillet 2018

La séance est ouverte à onze heures trente.

Présidence de M. Xavier Breton, président de la Mission

La Mission d'information de la conférence des présidents sur la révision de la loi relative à la bioéthique procède à l'audition de Mme Martine de Boisdeffre, présidente de la section du rapport et des études du Conseil d'État, et Mme Laurence Marion, rapporteure générale

Chers collègues, nous achevons cette première matinée d'auditions en accueillant Mme Martine de Boisdeffre, présidente de la section du rapport et des études du Conseil d'État et Mme Laurence Marion, rapporteure générale.

Mesdames, tout d'abord, nous vous présentons toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous vous accueillons, mais cette première matinée est très dense. Le rapporteur se joint à moi pour vous remercier de votre présence.

Le Conseil d'État a remis la semaine dernière une étude qui était très attendue. Exhaustive, elle procède à un large tour d'horizon des enjeux afférents à la révision de la loi de bioéthique. Nous souhaiterions poursuivre notre réflexion en nous appuyant sur les axes de travail que vous avez développés mais, dans un premier temps, notre interrogation va porter sur la méthode que vous avez utilisée pour apporter cet éclairage sur la révision des lois de bioéthique. Puis, nous échangerons, et j'invite d'ores et déjà mes collègues à préparer leurs questions sur l'ensemble des thèmes abordés dans l'étude que vous venez de publier.

Madame la présidente, vous avez la parole.

Merci beaucoup, monsieur le président. C'est à notre tour, Mme la conseillère d'État Laurence Marion et moi-même, de vous dire combien nous sommes honorées d'être entendues par votre mission et de vous remercier a priori – j'espère que nous le ferons aussi a posteriori – de la confiance que vous nous manifestez en nous ayant invitées. Si vous en êtes d'accord, sauf le cadre juridique français, je ne vais pas aborder les questions de fond. Il vaudra mieux réserver cela à un échange et un débat. Je commencerai donc, effectivement, par vous parler de méthode que nous avons suivie.

J'insisterai tout d'abord sur la continuité. L'intervention du Conseil d'État peut sembler surprenante, mais elle intervient au terme de plusieurs études et rapports préalables à une révision des lois de bioéthique. Le Conseil d'État a, en effet, déjà réalisé des études préalables aux lois de bioéthique, et ce depuis 1988.

La première, qui s'intitulait De l'éthique au droit, avait été élaborée sous la présidence de Guy Braibant. Elle avait été commandée à la fin de l'année 1986, époque où il n'existait pas encore de loi, mais déjà un Comité consultatif national d'éthique (CCNE), tout récemment créé en 1983. La question posée alors était de savoir s'il fallait passer des avis consultatifs du Comité consultatif national d'éthique à des textes et à une loi. Cette première étude, qui date donc de trente ans, avait été demandée au Conseil d'État par le Premier ministre – et c'est ce que l'on retrouve à chaque étape de révision. C'est ainsi qu'une étude a également été menée en 1999 et, vous le savez, qu'une loi révisant les trois lois de 1994 est intervenue en 2004. Une troisième étude, réalisée en 2009, a précédé la révision de la loi de bioéthique de 2011.

Enfin, nous avons été saisis par le Premier ministre, en décembre 2017, très précisément d'un « cadrage juridique préalable à la révision de la loi de bioéthique », notre mission étant de rendre nos travaux à la fin du premier semestre 2018. Que demander d'autre au Conseil d'État qu'un cadrage juridique, me direz-vous ? Il n'empêche que, dans les saisines précédentes, l'expression et les formules étaient plus larges. Nous avons donc considéré que nous étions mandatés pour travailler dans ce qui est notre expertise, à savoir le droit. Très ciblée sur ce qui légitime notre intervention, à savoir le droit, cette mission porte sur un champ très vaste, élargi puisque nous sortions du domaine habituel de la bioéthique, en étant questionnés, par exemple, sur les enfants dits « intersexes », sujet totalement inédit en matière de bioéthique. Donc, un cadrage de notre mission, si vous me permettez de le dire ainsi, sans mauvais jeu de mots, mais sur un champ très large.

Ce faisant, comment avons-nous fonctionné ? Là aussi, nous avons travaillé dans la continuité de notre méthode, c'est-à-dire en formant un groupe pluriel, pluridisciplinaire et, j'y insiste, ne réunissant pas que des membres du Conseil d'État, bien au contraire. L'équipe de rapporteurs qu'animait Laurence Marion était composée de membres du Conseil d'État, dont Jean-Marie Delarue qui a également été, jusqu'en 2017, membre du Comité consultatif national d'éthique, mais accueillait à parité des personnalités qualifiées venues de l'extérieur – médecins, chercheurs, juristes et philosophes ainsi qu'une représentante des patients de l'Assistance publique Hôpitaux de paris (AP-HP), ce qui nous a semblé essentiel. Vous en trouverez la composition précise dans les annexes de l'étude. Le groupe de travail réunissait également, car c'est la tradition, des représentants des trois ministères concernés, à savoir le ministère des solidarités et de la santé, le ministère de la justice et le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Ce groupe a travaillé, en cinq mois véritablement, au cours de onze réunions, en procédant à des auditions. C'était indispensable car, dans ce cadre de travaux de réflexion, il faut alimenter celle-ci par des expertises. Nous avons donc procédé à près de 90 auditions et entendu plus de 130 personnes, en essayant de diversifier les compétences et de tenir compte de l'éventail des opinions en présence compte tenu de la sensibilité de certains sujets.

Nous avons également, bien entendu, rassemblé de la documentation, consulté les avis du CCNE, y compris celui qu'il a rendu le 4 juin dernier sur la tenue des États généraux de la bioéthique. Nous avons enfin fait du droit comparé. C'est ainsi que vous trouvez, à la fin de l'étude, des tableaux de droit comparé qui peuvent ne pas être inutiles – tout au moins, l'espérons-nous.

Dernier point important, cette étude a été soumise à l'assemblée générale plénière du Conseil d'État le 28 juin dernier – plénière en ce qu'elle regroupe tous les conseillers d'État, et ce parce que toute étude engage tout le Conseil d'État et est donc soumise à l'ensemble des membres du Conseil.

Un mot, si vous le permettez, du contexte dans lequel s'inscrit cette étude.

L'évolution vertigineuse des techniques, en particulier en matière de génétique et génomique, mais aussi d'intelligence artificielle et de big data a profondément marqué le domaine depuis la loi de 2011. Mais le contexte se caractérise également par le poids particulièrement fort de demandes sociétales sensibles qui, je tiens à le dire, ont toujours existé. Elles existaient déjà il y a trente ans, mais elles sont peut-être plus visibles, plus pressantes aujourd'hui. Ces demandes tangentent la réflexion bioéthique. Ce sont des demandes qu'il revient, à notre avis, au seul législateur de trancher, des demandes dont le juge a déjà, parfois, été saisi, traduisant l'existence de tensions contradictoires dont la juridictionnalisation est un signe.

Plus globalement, cette étude et la réflexion que nous avons menée s'inscrivent dans un contexte marqué par différents phénomènes. Le premier est l'irruption des nouvelles technologies et de l'internet, qui efface les frontières, met encore plus à notre porte d'autres modèles et relativise les interdits qui peuvent exister en France. Le deuxième est le développement de la bioéconomie ; tout devient marchandise. Dans un contexte non seulement global mais globalisé et mondialisé, les données se monnaient, des marchés se créent. Il existe aujourd'hui dans le monde un marché de l'assistance médicale à la procréation (AMP) et de la gestation pour autrui (GPA). Le troisième phénomène, et je reviens vers l'individu, est l'enjeu majeur que constitue pour chacun sa santé, enjeu qui ne cesse de croître. On dit que la majorité des consultations sur internet concernent des questions relatives à la santé. Non seulement chacun fait de plus en plus attention à sa santé, mais qui plus est, chacun veut en être acteur. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé avait commencé à marquer cette évolution, qui ne cesse de croître. Le quatrième phénomène est, à mon sens, l'évolution du périmètre de la personne : la personne diffractée, prolongée dans ses données lancées, si j'ose dire, à travers l'espace sinon le temps via les objets connectés qui n'ont plus grand-chose à voir avec la santé, mais aussi la personne qui, dans son intimité, peut être modifiée, concernée par les interventions sur le génome ou certaines pratiques des neurosciences. Le périmètre de la personne s'étend donc, se diffracte, et, en même temps, le coeur même de la personne peut être concerné par les progrès de la science. Le dernier phénomène, que nous connaissons tous, c'est l'importance croissante pour chacun de sa liberté et de l'effectivité de ses droits.

Quel a été l'esprit de l'étude ?

Tout d'abord, il a fallu un effort de pédagogie parce que la matière est complexe : nous avons dû y entrer. Nous avons été aidés en cela par les spécialistes que nous avions au sein du groupe de travail et par les auditions. Nous avons donc souhaité mettre en place un lexique, mais également, sur chaque sujet, dresser un état des techniques et un état du droit avant de bâtir notre analyse.

Nous avons également travaillé – j'y insiste car c'est essentiel – dans un souci de neutralité qui s'est manifesté de quatre façons que, j'espère, vous avez perçues dans l'étude : ne pas empiéter sur le terrain du législateur, car, quand rien ne s'impose en droit, c'est au législateur qu'il revient de trancher, en particulier quand il s'agit d'opérer des choix de société ; ne pas heurter les sensibilités à propos de questions qui relèvent de l'intime, de la conviction, sinon de la philosophie de vie ou de la croyance de chacun ; objectiver le plus possible les arguments ; enfin, essayer de mettre à distance ses propres convictions, en adoptant une attitude empreinte de modestie.

Quelle place pour nous, Conseil d'État ?

Nous nous efforçons de la définir dans l'introduction, considérant que, dans le cadre de cette étude, comme nous le faisons en consultatif, il nous revient d'indiquer les écueils juridiques, de contrôler la hiérarchie des normes, de garantir la cohérence des normes et de définir des options. C'est d'ailleurs le titre de l'étude Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ? Nous l'avons fait à travers la logique de scénarios. Dès lors que nous considérions que, sur un certain nombre de points, il n'y avait aucun obstacle juridique à aller dans tel ou tel sens, nous avons déroulé des scénarios et, pour chacun d'entre eux, déterminé les arguments juridiques en présence et leurs conséquences, en particulier juridiques. Nous nous sommes attachés à souligner leur cohérence interne, mais aussi leur cohérence avec d'autres législations. Pour citer une interaction évidente, si le législateur autorise l'extension de l'AMP aux femmes seules, il sera très difficile de ne pas autoriser l'assistance médicale à procréation post mortem, pour une raison qui va de soi.

Nous avons enfin décidé, compte tenu de ce contexte, de traiter notre question en trois points : premièrement, le cadre juridique – et c'est par là que je terminerai, monsieur le président, si vous le voulez bien –, le cadre juridique français, un modèle français de bioéthique. Dans deuxième partie, nous avons abordé les questions qui se posent indépendamment des évolutions de la science, plutôt liées à des aspirations sociales. Enfin, dans une troisième partie, nous nous sommes concentrés sur les questions suscitées par l'évolution scientifique et technique.

S'agissant du cadre juridique, en quelques mots mais je pense qu'ils sont importants, je dirai que nous avons procédé à une rapide comparaison des cadres juridiques nationaux de bioéthique. Il en ressort que certains pays ont des lois en matière de bioéthique, que d'autres n'en ont pas ; que certains ont des lois encyclopédiques, comme la nôtre, et que d'autres traitent les sujets de façon plus ponctuelle. Mais la plupart de ces cadres mettent en articulation trois principes : la liberté, la dignité et la solidarité. Cela posé, chaque cadre n'accorde pas le même poids à chacun des principes. Ces pondérations différentes expliquent une hétérogénéité assez forte des modèles.

Comment caractériser le modèle bioéthique français ? Je précise que nous avons utilisé ce mot de « modèle » non au sens d'exemplarité, mais plutôt comme l'on parlerait d'un « modèle » de voiture. Il existe un modèle, voilà tout !

Ce modèle se caractérise par la place prééminente du principe de dignité de la personne humaine. Dans ces principes qui s'articulent, la dignité de la personne est, si je puis dire, au frontispice, au sommet d'un triangle composé des trois principes. Ce principe de dignité de la personne se traduit par une protection particulière du corps humain : inviolabilité, intégrité et extra-patrimonialité du corps. C'est ce qui est posé par les articles 16-1, 16-3 et 16-5 du code civil, qui résultent assez directement de l'étude qui avait été menée en 1988 et des rapports remis par Noëlle Lenoir en 1991 et Jean-François Mattei en 1994, qui ont, je pense, irrigué les lois de 1994. Car la loi du 29 juillet 1994 pose ces principes, et ceux-là en particulier, dans le code civil.

Le principe de liberté est également pris en compte, par l'importance accordée à l'expression du consentement, au droit au respect de la vie privée et à l'autonomie des patients que je signalais précédemment à propos de la loi de 2002.

Le principe de solidarité est lui aussi important, et sans doute plus important que dans d'autres modèles. Il l'est à travers diverses manifestations, notamment à travers notre conception du don, qui est celle d'un don altruiste, pour la collectivité, et non d'un don à quelqu'un en particulier. Il l'est aussi à travers l'attention portée aux plus vulnérables et aux effets que peuvent avoir certaines dispositions sur les plus vulnérables. Il l'est enfin à travers la mutualisation des dépenses de santé.

Nous avons constaté que ce modèle était confronté à trois évolutions : les progrès scientifiques, cela va de soi ; les aspirations sociales qui, au nom du principe d'égalité et du respect de la vie privée, réclament l'assouplissement de certaines règles et mettent en avant, de façon plus forte, le principe de liberté ; et ce rétrécissement du monde dont je parlais, lié notamment à internet, qui semble mettre en concurrence plus frontale ce modèle avec d'autres et qui pose la question de la relativisation des interdits qui pourraient exister en France.

Nous avons cependant indiqué, notamment en conclusion, qu'il ne nous semble pas que cette mise en concurrence doive aboutir automatiquement à ce que l'on pourrait appeler un « moins-disant éthique » car, à travers la protection que nous mettons en oeuvre dans le modèle bioéthique français, la protection du corps, le respect de la dignité de la personne, ce sont des tiers que, bien souvent, nous protégeons, et si nos compatriotes ne sont pas protégés lorsqu'ils utilisent certaines techniques ailleurs, ils sont aujourd'hui traités en France d'une certaine façon.

J'espère, monsieur le président, ne pas avoir été trop longue.

Bien au contraire, madame la présidente, nous avons envie de continuer à vous entendre et à approfondir notre échange au travers de questions. La présentation de votre étude est une invitation, pour ceux de nos collègues qui n'ont encore pas eu l'occasion de la lire, à en prendre connaissance. Elle constitue une entrée en matière très complète et l'éclairage que vous apportez nous invite à réfléchir sur la spécificité du modèle français en matière de bioéthique.

Mais je donne tout de suite la parole à notre rapporteur.

Madame la présidente, votre rapport comme votre exposé sont tellement riches que l'on aurait tendance à vouloir vous parler de très nombreux sujets. Pour des raisons de temps, je vais me limiter. De plus, je ne suis pas juriste. Aussi, dès l'abord, dans vos remarques générales, chaque fois que vous parliez de « principe », je traduisais dans ma tête « valeur ». Je comprends le sens que vous y mettez, mais je reste pour ma part attaché aux valeurs. Vous mettez au-dessus de tout la dignité, j'approuve tout à fait cela. Vous ajoutez la liberté et la solidarité, qui sont effectivement essentielles en ces questions, même s'il n'est pas forcément nécessaire de les ajouter si l'on se réfère à Kant, pour qui dignité et liberté sont consubstantielles, la liberté étant nécessaire pour l'espèce humaine à l'exercice d'une authentique dignité. Quand on entre dans le détail, chacun d'entre nous a des conceptions distinctes de la notion de dignité, mais tout le monde peut, je pense, s'accorder sur une grande partie. C'est, à l'évidence ce qui préside à notre réflexion.

Tout d'abord, pour rester dans le cadre général, j'aimerais connaître votre point de vue sur cette révision que vous évoquez. Vous avez eu raison de dire un mot de l'historique et de la nécessité à une époque de passer du seul comité consultatif à l'édiction de lois – ce n'était pas une substitution, mais un ajout –, car il faut bien qu'il puisse y avoir contrôle, et sanction si nécessaire. On constate actuellement l'accroissement, d'ailleurs souligné par Jean-François Delfraissy, de la rapidité des innovations, y compris des innovations de rupture amenant des nouveautés totalement inattendues dans un espace de temps très réduit, auquel s'ajoute la nécessité d'assurer le suivi des options précédemment choisies qui se retrouvent, en conséquence, dans un contexte devenu différent.

Pensez-vous que pour la révision de la législation bioéthique la périodicité de sept ans soit encore tenable ? Serait-il souhaitable d'aller vers une périodicité de cinq ans, soit une fois par mandat ?

Ne serait-il pas opportun, à cet égard et comme nous l'avons évoqué avec le président de notre mission, d'introduire une structure parlementaire quasi permanente qui, une fois par an, élaborerait un rapport et serait donc amenée à avoir des contacts avec vous dans l'intervalle de ces cinq ans, ce rapport annuel pouvant être l'objet d'une petite rencontre avec le Conseil d'État.

Deuxième question générale, comme sur de nombreux sujets, après la loi, se pose la question des décrets d'application. Nous espérons tous que cette loi ne sera pas « bavarde » et n'empiétera pas sur des aspects très précis, très pratiques qui relèvent plutôt du domaine réglementaire. Êtes-vous déjà l'arme au pied, si je puis dire, pour ce travail secondaire des décrets d'application de la loi ?

Ensuite, parmi tous les sujets que vous avez traités, je limiterai mon propos à celui de la filiation.

Je vais citer votre étude. À propos de la filiation pour les enfants nés d'AMP, vous évoquiez le fait d'avoir deux modes d'établissement de la filiation distincts : une filiation ad hoc pour les enfants nés dans des couples de femmes qui serait distincte de celle des enfants nés dans des couples hétérosexuels, afin de ne pas modifier les aspects juridiques mis en place jusqu'à présent pour les AMP de couples hétérosexuels. Pour les couples homosexuels, vous proposez un mécanisme différent incluant « la transmission à l'officier de l'état civil d'une déclaration commune anticipée notariée au moment de la déclaration de naissance de l'enfant qui figurerait en marge de la copie intégrale de son acte naissance ». Vous ajoutez par la suite que : « Cette solution, qui fait coexister deux modes d'établissement de la filiation, traduit deux philosophies différentes selon que le couple ayant recours au don est de même sexe ou non, la première reposant sur le rôle accru de la volonté, la seconde sur le mimétisme avec la procréation charnelle. »

Ma question est la suivante : ne craignez-vous pas qu'avoir deux systèmes distincts et une inscription sur la copie de l'acte de naissance, sans aboutir à des droits différents, puisse du moins conduire à une image différente donnée des enfants ? Vous avez sans doute compris que nous sommes attachés à accompagner cette évolution en accordant plus d'intérêt aux droits de l'enfant et en considérant non comme subalternes, mais comme moins prédominants que par le passé les droits des parents, qu'il s'agisse des vrais parents, ceux qui vont éduquer l'enfant, ou des géniteurs, sans pour autant négliger leurs droits légitimes. Si l'on pose en principe que l'intérêt de l'enfant est premier, en donnant ainsi une image différente, ne risque-t-on pas une stigmatisation en portant ainsi des spécifications distinctes dans les documents administratifs ?

Toujours sur cette question de filiation, j'aimerais vous entendre plus avant sur ce qui me paraît nécessiter d'aller plus loin que ce que vous suggérez pour les enfants nés de GPA, dont la filiation est reconnue dans l'immense majorité des pays où elle est pratiquée, et qui, en France, n'ont pas cette reconnaissance, laissant la possibilité à l'adoption dans un second temps. Ce n'est pas, à mon sens, une façon tout à fait digne de traiter ces enfants qui n'ont pas choisi leur mode de procréation et se retrouvent en considération différente des autres enfants. Rappelons-nous l'époque où l'on avait, d'un côté, les enfants illégitimes et, de l'autre, les enfants légitimes. Cette question m'embarrasse, j'aimerais connaître votre avis.

Vous dites « valeurs » et, bien entendu, ce sont aussi des valeurs, mais nous disons « principes » parce que le principe de la dignité de la personne humaine est reconnu constitutionnellement ; la solidarité, peut-être pas, mais la fraternité l'est. Donc, ce sont bien des principes juridiques qui ont une valeur supra-législative. D'où le double aspect : c'est une valeur, mais c'est aussi un principe juridique et de nature constitutionnelle pour ce qui est de la dignité, de la fraternité et, bien entendu, de la liberté.

S'agissant de la révision, je vais répondre dans le cadre de l'étude. Je ne suis pas sûre d'être la personne la plus légitime pour répondre à des interrogations de ce type, mais nous nous sommes posé certaines questions, dans la conclusion notamment.

Faut-il une révision à date fixe ?

Si je fais un peu d'histoire, pardonnez-moi si je reviens à l'étude de 1988, je vais durant un instant tomber dans l'autocentrage puisque j'étais le rapporteur général de cette étude. Je me souviens très bien que nous avions en tête que nous mettions dans la loi deux séries d'éléments : des principes durables et pérennes, qui étaient ceux inscrits dans le code civil, avec sanction dans le code pénal – il existe donc une loi spécifique pour ceux-ci ; et des dispositions plus liées à un état des techniques, qui modifiaient soit le code de la santé publique – c'est la deuxième des trois lois – soit déjà la loi de 1978 relative à l'informatique et aux libertés concernant la protection des données. Nous avions donc bien déjà l'idée qu'il y avait là des choses qui étaient indépendantes de l'évolution des sciences et des techniques et d'autres qui y étaient liées et sur lesquelles serait sans doute intéressant de revenir. Mais cela n'a pas été posé. Les lois de 1994 ne le posent pas. Ce n'est qu'en 2004, me semble-t-il, qu'il est demandé pour la première fois au Parlement de réexaminer la loi dans un délai de cinq ans, puis, en 2011, dans un délai de sept ans.

Quant à la durée, elle pourrait être de cinq ans, soit la durée d'une législature. Toutefois, cela peut être trop court pour certaines questions, et trop long par rapport à des évolutions qui s'accélèrent. Il pourrait donc y avoir des contretemps, si vous me permettez de le dire ainsi. J'espère être claire.

En revanche, nous indiquons en conclusion – et, je le répète, il ne s'agit que de pistes qui s'ouvrent parce qu'il ne nous revient pas de décider ce que vous ferez – qu'en toute hypothèse il faudrait procéder à une évaluation ex post de la loi, mais qui n'entraîne pas automatiquement une révision ou un réexamen. C'est peut-être irréaliste, car si l'on fait cette évaluation, ne va-t-on pas automatiquement en tirer la conséquence qu'il faut réviser ? Je ne le sais. Mais nous nous sommes inspirés d'une philosophie plus générale du Conseil d'État parce qu'il y a des cohérences et des convergences avec d'autres études que nous avons menées. Ainsi, dans le cadre d'une étude de 2016 sur la simplification, nous indiquions – et je réponds ce faisant à une autre de vos questions, monsieur le rapporteur – que l'évaluation ex post était indispensable. L'évaluation ex ante, l'étude d'impact, est bien évidemment nécessaire, mais l'évaluation ex post l'est tout autant : toute loi doit être évaluée a posteriori.

Nous proposions donc un séquençage chronologique, indiquant qu'au bout de dix-huit mois, il serait bon de regarder si les décrets d'application sont sortis, car s'ils ne le sont pas, ce n'est pas très bon signe. Cela pourrait aller jusqu'à deux ans. Mais au bout de deux ans, on commence à faire une petite évaluation technique. Je pense, en la matière, à des rapports d'instances spécialisées, ce que peut faire une inspection générale sur tel ou tel sujet. Puis, au bout de cinq ans, il serait procédé à l'évaluation d'ensemble : on regarde ce qui fonctionne ou pas, sans obligatoirement modifier la loi. C'est une des pistes que nous ouvrons. Monsieur le rapporteur, vous me pardonnerez de ne pas m'engager plus avant parce que je ne me sens pas légitime à ce faire, mais cette évaluation devrait, selon nous, concerner tous les acteurs en présence, c'est-à-dire l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) ou, pourquoi pas – je m'engage tout de même un peu ! –, une autre structure que le Parlement déciderait de créer, le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) évidemment, ainsi que les inspections générales et autres instances spécialisées… Je ne parle pas du Conseil d'État, mais, après tout, pourquoi pas ? Bref, tous ceux qui se penchent sur le sujet.

Sur ce processus de révision, lors des auditions, nous avons véritablement entendu le « pour » et le « contre ». Nous n'avons pas pris parti, nous avons simplement posé la question parce qu'il nous semblait que nous devions la poser, mais sans avoir de réponse à apporter. Il nous a été dit qu'avoir des révisions à date fixe entraînait des cristallisations, des positionnements, voire des exacerbations de certains vrais ou faux conflits. Nous proposons très modestement que de telles questions fassent l'objet des États généraux de la bioéthique, dont la loi de 2011, dans son article 40, rappelle que, même s'il n'y a pas de projet de réforme en cours, ils doivent se tenir au moins tous les cinq ans. Mais au-delà, nous indiquons qu'il importe que le débat soit mené en continu – c'est peut-être irréaliste, mais l'on peut parfois rêver – à travers notamment les espaces de bioéthique régionaux qui ont une mission d'information, de documentation, d'organisation de débats, qu'il conviendrait de valoriser et dont il faudrait tirer davantage parti.

J'en viens à la filiation. Je vais commencer et Laurence Marion complétera ma réponse.

La question de la filiation est une des questions posées par une évolution de l'accès à l'assistance médicale à procréation. De la même façon que vous, monsieur le rapporteur, nous sommes attentifs à l'intérêt de l'enfant parce que la filiation, c'est avant tout cela. La filiation, c'est la filiation de l'enfant. Nous avons donc essayé d'étudier les problèmes de cohérence interne et externe dont je parlais tout à l'heure.

L'état du droit aujourd'hui, c'est qu'il y a la filiation dans le cadre de l'adoption, qui est traitée dans le titre VIII du livre Ier du code civil. Puis, il y a la filiation du titre VII du même livre qui, elle, repose sur la vraisemblance et la présomption biologiques. La mère est celle qui accouche - mater certa est, la mère est certaine – et, dans un couple hétérosexuel, le mari ou le compagnon est le père. Il est présumé être le père et c'est vraisemblable biologiquement parlant.

Dans ce cadre, en 1994, a été insérée tout à fait sciemment l'assistance médicale à la procréation pour les couples hétérosexuels par insémination artificielle avec donneur. Cela s'est fait dans un souci – d'ailleurs critiqué ensuite par certains et certaines – de mimer le biologique. C'était donc bien le conjoint du couple, marié ou pas, qui engageait le processus d'AMP qui était présumé être le père. Cela a été décalqué, si je puis dire : on restait toujours dans cette idée du biologique même si, avec un tiers donneur, on l'écornait quelque peu puisque le père biologique n'était plus le même. Mais on mimait les choses.

Si l'AMP – et nous nous sommes placés dans cette hypothèse – est ouverte aux couples de femmes, le biologique ne peut à l'évidence primer. C'est le projet parental qui prime. Nous considérons que ce projet parental est un élément tout à fait fort. Donc, la proposition que nous formulons, le scénario qui a notre préférence, c'est que le projet parental fonde la déclaration commune anticipée faite par le couple de femmes devant le juge ou devant notaire – a priori, ce ne peut être que devant notaire – qui décrit un engagement, car il s'agit tout de même de faire naître un enfant, dans ce processus d'assistance médicale à la procréation. C'est à cette déclaration, à ce projet parental que nous donnons toute sa force, y compris pour le mode de filiation, étant entendu que, par définition, dans ce cadre, la mère est celle qui accouche. Nous sommes là toujours dans le biologique, mais, pour la conjointe, il n'y a évidemment pas de possibilité de biologie, de vraisemblance ou de présomption. Nous restons donc dans la logique du projet parental.

Voilà ce que je peux dire sur le sujet. Je ne sais pas si Laurence souhaite compléter, j'espère avoir été claire.

Quelques mots rapides pour compléter ce qu'a dit notre présidente. Il faut mesurer qu'en permettant d'établir un lien de filiation exempté à des mères qui auraient recours à la procréation médicalement assistée, c'est la première fois qu'en droit, on s'affranchirait de la vraisemblance et de la réalité du lien biologique. Ce serait une avancée conceptuelle tout à fait majeure et un bouleversement dans ce qu'est l'économie générale du droit de la filiation qui vient de vous être rapportée.

Dès lors, comment l'insérer dans le code civil ? L'idée, comme cela vous a été dit, était de se fonder sur ce projet parental qui justifie l'ouverture éventuelle de la procréation médicalement assistée. Dès lors que l'on s'appuie sur ce projet parental pour reconnaître l'accès à l'AMP, pourquoi vouloir le diluer en niant qu'il puisse lui-même constituer le fondement du lien de filiation et en le réinsérant dans le titre VII. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé de donner toute sa portée à cette notion de projet parental en lui faisant créer des effets juridiques propres qui permettent d'asseoir une filiation sur ce projet.

Du point de vue strictement procédural, l'effet est le même que vous insériez ou calquiez le titre VII en l'accommodant pour les couples homosexuels ou que vous optiez pour la proposition que nous formulons d'une déclaration anticipée. Dans les deux cas, il faut aller devant un notaire, soit pour recueillir le consentement dans le cadre du titre VII – ce qui est le cas pour les couples hétérosexuels qui ont recours à l'assistance médicale à la procréation –, soit devant ce notaire ou ce juge – en termes d'amélioration, nous proposons plutôt de passer devant le notaire – pour faire cette reconnaissance anticipée, avant la naissance, ce qui permet aux couples de faire produire ses effets dès la naissance de l'enfant en termes de filiation. Donc, pour les couples, il est assez équidistant de s'inscrire dans le titre VII ou dans la démarche de déclaration commune anticipée.

Vous avez évoqué la question de la mention marginale sur l'acte de naissance. Il est important d'indiquer que cette mention figurait uniquement sur l'acte intégral de naissance, qui n'est pas accessible aux tiers. Cela resterait donc dans le cercle extrêmement privé, puisque seuls l'enfant et les parents peuvent avoir accès à cette copie intégrale de l'acte de naissance.

La pure logique théorique serait de fonder sur ce mécanisme de déclaration commune anticipée tous les couples ayant recours à un tiers donneur, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels. Ce serait cohérent et permettrait de ménager une homogénéité entre le titre VII fondé sur la vraisemblance de la filiation et de cette nouvelle logique de prise en compte du projet parental. Ce sont les scénarios qu'Irène Théry met en avant et développe. Nous évoquons cette option dans le rapport. Il nous a toutefois semblé qu'en contraignant les couples hétérosexuels qui ont recours actuellement à l'AMP et qui conservent aujourd'hui la faculté de maintenir le secret – ce n'est peut-être pas souhaitable ni à encourager – mais ce serait porter une atteinte excessive à leur vie privée et à leur possibilité de ne pas révéler à leur enfant les conditions dans lesquelles il a été a été conçu. La question se pose en des termes différents pour un couple homosexuel où il est évident qu'une aide extérieure, de quelque nature qu'elle soit, a permis la naissance de cet enfant. Ce sont véritablement des préoccupations liées au maintien de la possibilité pour un couple hétérosexuel de taire le recours à l'AMP qui ont justifié que nous maintenions dans le titre VII les couples hétérosexuels ayant recours à l'AMP, et que soit réservée aux couples homosexuels, dans le scénario qui a notre préférence, la déclaration commune, sachant que cela n'a pas d'impact en termes de procédure et que, par ailleurs, la question de la mention marginale n'est pas accessible aux tiers et ne concerne que le cercle familial extrêmement restreint.

C'était bien ma question : y a-t-il un autre inconvénient que celui d'être obligé de dire la vérité aux enfants nés de PMA ? On souhaite évoluer dans cette direction, nous voudrions donc savoir si c'est le seul inconvénient qu'il y aurait à faire en sorte que, pour tous les enfants issus d'AMP, couples hétérosexuels ou homosexuels, la filiation soit basée sur la notion du projet parental. C'est tout de même plus valorisant à tous égards et cela nous semble constituer une évolution intéressante, que vous développez d'ailleurs très bien pour les couples de femmes homosexuelles, mais que vous restreignez pour les couples hétérosexuels. Donc, y aurait-il d'autres effets induits si, pour tous les enfants nés de PMA, la filiation était calquée sur ce modèle, et que la vérité devienne obligatoire ?

Non, je ne le pense pas, monsieur le rapporteur. Il ne faut toutefois pas minorer cela, nous a-t-il semblé au terme des auditions et de ce que nous avons pu lire, étudier et entendre, car jusqu'à présent il existe un mode de filiation, et des dizaines de milliers d'enfants sont nés ainsi dans le cadre de couples hétérosexuels. En l'espèce, le fait de permettre aux couples de femmes homosexuelles d'accéder à l'AMP rétroagirait sur les couples hétérosexuels qui pourraient d'une certaine façon,…

C'est pour le futur, mais, cela dit, le régime juridique change. Effectivement, mais cet aspect nous a paru important. Même si – et vous le dites à raison – il est sans doute souhaitable de dire ce qu'il en est, on ne peut pas l'imposer. C'est là qu'intervient la question du respect du droit à la vie privée. Cela nous conduit à restreindre cette solution fondée sur le projet parental, certes très valorisante, aux couples de femmes homosexuelles.

En termes de filiation, les droits de l'enfant sont assurés et garantis quel que soit le système retenu. Nous proposons un système simple et sécurisé, qui garantit aussi. Car à l'heure actuelle, des choses peuvent se faire par l'adoption, mais il nous a beaucoup été dit aussi qu'il arrivait qu'alors même que deux femmes s'étaient engagées ensemble dans un projet d'enfant, elles se séparent après la naissance, et que cela crée des conflits. Rien n'est alors garanti, et la femme qui n'a pas accouché, qui se considère elle aussi comme la mère, peut être complètement privée de l'enfant. Le mode que nous recommandons répond tout à fait à ces objections, à ces difficultés que nous avons souhaité prendre en considération dans l'élaboration des scénarios.

Au vu du nombre de collègues qui souhaitent vous poser des questions, et c'est très bien, je vous propose de procéder par série.

Ma question porte sur le modèle français de bioéthique, au sujet duquel vous avez bien précisé ce qui le fonde, avec la notion de principes ayant une valeur constitutionnelle. Dans la mesure où l'opinion publique se saisit de plus en plus de ces sujets, nous l'avons vu lors des États généraux de la bioéthique, et c'est très bien, les questions sociétales prennent parfois le pas sur les questions de bioéthique. Je me demandais si le caractère révisable des lois de bioéthique ne risquait pas de porter atteinte à ces principes fondateurs. Comment s'assurer que ces principes, notamment celui de dignité, soient garantis ?

On lit dans votre étude que ce principe de dignité justifie le respect du principe d'indisponibilité – dont je ne comprends d'ailleurs pas s'il en découle ou la façon dont il y est relié. En vertu de ces principes et sous-principes, vous dites qu'il faut continuer à maintenir l'interdiction de la GPA alors que, dans le cas de l'ouverture de la PMA aux femmes seules, par exemple, il est tout à fait possible d'adapter notre code civil à cette question de la double filiation dans le respect de ce modèle français. Comment peut-on intégrer les progrès techniques et les demandes sociétales tout en respectant notre modèle français ?

Mesdames, s'agissant de l'établissement du lien de filiation des enfants nés par AMP quatre propositions sont présentées. La quatrième a retenu toute mon attention, car je cite : « Elle ménage en outre la possibilité de préserver le secret sur le mode de conception d'un enfant issu d'un don au sein d'un couple hétérosexuel, conformément au droit au respect de la vie privée des parents. » Or, pour avoir auditionné M. Vincent Brès et d'autres enfants issus de couples hétérosexuels à qui les parents ont menti sur leurs origines, nous savons quelle douleur et quel traumatisme cela peut représenter pour ces personnes, pour qui la révélation de leurs origines s'est faite de façon parfois inopinée au cours de la vie, parfois tardivement – en l'occurrence, pour M. Vincent Brès, c'était à vingt ou trente ans, ou qui ont appris qu'elles n'avaient aucun lien génétique avec leur père à l'occasion d'une intervention médicale. J'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi, dans le but de protéger le respect de la vie privée des parents, il serait envisageable d'ignorer la souffrance qui sera celle des enfants à la découverte fortuite de leurs origines, souvent à l'âge adulte.

Par ailleurs, madame la rapporteure générale, vous avez indiqué que l'inscription dans le code civil d'un parent non biologique serait une première en France. Mais c'est déjà le cas d'un père stérile qui bénéficie d'un don.

Enfin, quid des familles homoparentales qui ont eu des enfants et se sont séparées avant la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et qui, de fait, aujourd'hui, ne peuvent pas bénéficier de la filiation ?

Madame la présidente, merci pour votre exposé, madame la rapporteure générale également. Je ne reviendrai pas sur les questions de filiation, qui ont été abordées par mes collègues, et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit : je ne comprends pas comment on peut mettre en exergue cette différence liée, en fait, à la situation homosexuellehétérosexuelle puisque, dans tous les cas d'AMP, il y a un tiers donneur. La présomption de paternité par le conjoint ne tient pas génétiquement puisqu'il existe un tiers donneur qui est connu. Je n'arrive donc à saisir la différence, si ce n'est de mettre en exergue les couples homosexuels par rapport aux couples hétérosexuels. Je ne saisis pas bien la nuance. C'est une simple remarque.

Pour ma part, je voudrais revenir sur un point : pourquoi lier l'AMP pour toutes les femmes et l'AMP post mortem ? Je ne vois pas la relation, la corrélation entre les deux. Avez-vous différencié le contexte pathologique de l'homme décédé : est-il dans une situation de contexte pathologique – donne-t-il ses gamètes parce qu'il sait qu'il a une maladie, par exemple – ou cela n'a-t-il pas été pris en compte ?

Enfin, une remarque : nous sommes plusieurs autour de cette table à insister sur le contrôle et l'évaluation, et c'est directement lié à nos travaux actuels sur la révision constitutionnelle qui visent à un renforcement du contrôle et de l'évaluation. Cela va donc dans le sens que vous préconisez.

Nous n'allons pas engager le débat sur la révision constitutionnelle ici, nous avons suffisamment de sujets à traiter ! (Sourires.)

Dans votre étude, vous préconisez le maintien de l'interdiction de la GPA au regard de l'impact de cette technique sur nos principes de bioéthique. Pourriez-vous nous éclairer quant à ce que pourrait être un modèle de GPA éthique ? Est-ce envisageable ? J'ai vu que vous l'aviez abordé, mais n'ai pas bien compris ce point du rapport.

Dans le cadre d'un maintien pur et simple de l'interdiction, avez-vous des préconisations pour ce que j'appelle le droit réel au regard de l'existence d'un marché international de la GPA que vous avez évoqué ?

Enfin, vous semblez préconiser plutôt l'adoption pour établir la filiation des enfants issus de la GPA. D'autres solutions sont-elles envisageables ? Pourriez-vous nous en dire plus sur les inconvénients de l'adoption ?

Sur la question de la cohérence du modèle tel que nous l'avons dessiné par rapport aux grandes questions que sont l'ouverture de la PMA et, le cas échéant, de la GPA, il faut bien garder présent à l'esprit que la dignité a une valeur constitutionnelle, qui a été consacrée par le Conseil constitutionnel. Mais ce dernier n'a pas explicitement consacré les dispositions du code civil portant sur l'indisponibilité du corps humain, la non-patrimonialisation. Il ne l'a pas fait, mais ne l'a pas non plus strictement écarté, considérant que c'était une forme d'expression du principe de dignité qu'il avait lui-même consacré.

Le Conseil constitutionnel fait néanmoins montre d'une grande prudence sur ce sujet puisque la Constitution est muette ; elle aurait eu beaucoup de mal en 1958, voire lors des textes antérieurs, à anticiper les questions qui se poseraient au législateur. Dans le silence de la Constitution, le Conseil constitutionnel s'en remet donc au législateur.

Il nous semble toutefois important d'essayer de tracer, à partir de ces principes matriciels, ce qui constitue un cadre, ce qui se caractérise par une certaine pérennité au fil des révisions. Pour répondre à votre question sur l'AMP et la GPA, ce cadre juridique est vraiment caractérisé en France par l'importance donnée à la dignité et à la protection du corps humain. Cela transparaît dans notre droit, y compris dans l'approche que nous avons de la notion de don et du respect de l'intégrité de ce corps humain.

Dès lors, si l'on raisonne sur l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation, se posent effectivement des questions sur la filiation et la conception que l'on peut avoir du code civil, mais on n'a pas d'atteinte à l'intégrité du corps humain. Le seul don demandé est un don de gamètes, qui est relativement anodin. En revanche, et c'est la grande différence entre les questions relatives à l'ouverture de l'AMP et celles relative à la GPA, un tiers est présent dans la gestation pour autrui, qui est la femme qui porte, qui loue en quelque sorte son corps pendant une durée de neuf mois, avec les risques inhérents à toute grossesse, tout accouchement et toute forme de sujétion – puisqu'un certain nombre de recommandations de santé sont faites pendant cette période. Dans le cas de la GPA, il y a aussi la remise de l'enfant, qui n'existe pas dans le cadre de la PMA, ce qui conduit à contractualiser, à ce qu'un arrangement soit fait sur cet enfant, même si ce n'est pas à titre onéreux. Donc, indépendamment même des questions d'intérêt de l'enfant, sur lesquelles nous pourrons revenir si vous le souhaitez, du point de vue de l'intégrité et la conception du corps humain, il existe une différence fondamentale entre la gestation pour autrui et l'extension éventuelle de l'accès à l'assistance médicale à la procréation.

J'espère avoir répondu à votre question.

Vous nous interrogiez sur la cohérence à avoir déjà introduit, dans le titre VII, un biais qui permet l'intégration des couples hétérosexuels ayant actuellement recours au tiers donneur, même s'ils restent assez marginaux aujourd'hui, par rapport à une solution qui singulariserait les couples homosexuels. Se posait, derrière cela, la question de l'atteinte à la vie privée et du traumatisme d'une partie des enfants ayant découvert de manière fortuite qu'ils étaient issus d'un don.

Cela est relativement empirique, mais lors des auditions, il nous est apparu qu'il était extrêmement difficile de chiffrer la part de ces enfants qui sont dans une logique de souffrance exprimée de manière extrêmement forte et de recherche de leurs origines biologiques. Nous n'avons pas eu d'éléments qui nous permettent d'affirmer que cette souffrance est généralisée. Peut-être une part importante de ces enfants ne le savent-ils pas, mais il est probable aussi que, chez les enfants qui connaissent les conditions dans lesquelles ils ont été conçus, cette souffrance ne soit pas toujours exprimée. Il n'en demeure pas moins, comme nous l'indiquons dans le rapport, qu'une partie dont il est difficile d'apprécier l'importance exprime cette souffrance et cette volonté de pouvoir accéder à leurs origines biologiques.

Pour bien comprendre notre recommandation, il faut retourner aux sources de ce qu'était l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation en 1994. Le code de la santé publique en porte encore des traces, car il s'agissait de répondre à une pathologie, à une situation d'infertilité de l'homme auquel la médecine, sans pouvoir le guérir, offrait une solution palliative. On peut comprendre, sans forcément adhérer, qu'à l'époque, qu'il ait été offert à ces couples, qui avaient recours à cette solution dans une logique de contexte d'infertilité médicalement constatée, de faire comme si l'homme ne souffrait pas de cette pathologie et de se couler dans le moule d'une procréation qui pouvait être naturelle. Cette question a déjà été extrêmement discutée en 1994. En se plongeant dans les travaux préparatoires de la loi de 1994, on s'aperçoit que les débats avaient été extrêmement nourris, qu'il y avait eu une réelle hésitation sur ce point.

Si l'on réalise une étude d'impact, du point de vue de l'intérêt de l'enfant, faut-il être systématiquement dans la révélation ? Je serais très embarrassée pour répondre. Nous n'avons pas eu d'éléments en termes d'audition ni de documentation scientifique probante sur ce point. Il est probable que c'est du cas par cas en fonction des familles et de la manière dont la pathologie est vécue. Il est vrai aussi que le recours à l'AMP pour les couples hétérosexuels s'est, peu à peu, émancipé de ce contexte purement pathologique pour concerner des couples dont le remariage à un âge plus avancé, par exemple, qui induit mécaniquement une baisse de la fertilité, a justifié le recours à l'AMP. Dans ces cas, il est probablement plus aisé pour le couple de révéler à l'enfant les conditions de la conception. Je vous réponds de cette manière parce que nous n'avons pas de certitude quant à une impérieuse nécessité qui justifierait qu'il faille dans tous les cas informer les enfants de la manière dont ils ont été conçus, ou quant au droit de couples hétérosexuels de maintenir un secret sur leur intimité, ou que les raisons d'avoir recours à ces techniques ou pas justifie un droit d'option sur la révélation éventuelle de ces conditions à l'enfant.

Ce sont véritablement ces considérations par rapport aux couples hétérosexuels qui ont justifié que nous ne les incluions pas dans la nouvelle forme de reconnaissance anticipée qui serait proposée ex ante pour les couples de femmes – si telle était l'orientation prise, bien évidemment. Il est vrai que le mécanisme existant conduit à induire une forme de fiction et, en tout cas, à la verrouiller. Dans tous les cas aujourd'hui, un père peut contester une paternité, mais dès lors que, par ailleurs, une filiation biologique est reconnue, on ne peut plus y renoncer. Dans le cas d'un tiers donneur, et c'est l'unique cas, le droit prévoit qu'il est impossible de contester cette paternité par la suite. C'est donc une reconnaissance de paternité qui est ultra-verrouillée, ultra-sécurisée pour l'enfant parce que, dans le couple, le père s'engage par avance à ne pas pouvoir contester ce qu'il admet dès lors qu'il s'engage dans la procédure d'AMP.

Mais dans ce schéma, il persiste une vraisemblance de la filiation, c'est-à-dire que les tiers ne peuvent savoir, que rien ne laisse présager que tel ou tel y a eu recours. On maintient donc cette possibilité de maintenir une forme de pudeur sur le sujet de la protection de la vie privée parce que, dans un cadre de couples hétérosexuels, une vraisemblance existe. Ce qui serait une nouveauté absolument majeure serait de reconnaître désormais ex ante, c'est-à-dire avant la naissance – c'est la différence par rapport à l'adoption où l'on constate une filiation que l'on établit ex post – pour un couple dont il est manifeste que l'enfant n'est pas le fruit biologique.

Pour répondre à M. Eliaou sur l'AMP post mortem, en l'espèce, nous le disons aussi, rien n'oblige à l'autoriser ou n'empêche de le faire.

Tout d'abord, les objections faites à l'AMP post mortem reposent sur le fait que la femme est seule. Il va de soi que si l'AMP était étendue aux femmes seules, cette objection tomberait.

Ensuite, dans le cadre de l'AMP post mortem telle que nous la décrivons dans ce scénario possible, il doit y avoir un projet parental : ce projet parental doit être exprimé, c'est-à-dire que soit le père s'est engagé – il y a une entrée dans l'AMP et, donc, quelque chose qui existe, qui garantit le projet parental – soit, parfois, il y a d'ores et déjà un embryon. On sait donc qu'il y a une réalité du projet parental. Qui plus est, il y a la double lignée, à la fois maternelle et paternelle.

Reste une dernière objection, qui est de dire que cet enfant serait un enfant du deuil, ce qui est très mauvais pour l'intérêt de l'enfant. Nous essayons d'y répondre dans le cadre du scénario que nous déroulons si le législateur voulait modifier l'état de la loi et du droit. Nous proposons de prévoir un délai. Cela n'a rien de révolutionnaire, le législateur l'avait d'ores et déjà envisagé, mais nous prévoyons un délai de six mois avant lequel il ne serait pas possible de se lancer dans le processus, et ce afin que la femme puisse décider en toute connaissance de cause, en s'étant, si j'ose dire – le terme est difficile, mais je vais l'utiliser quand même –, un peu « accommodée » au deuil, mais également qu'elle puisse décider en toute liberté par rapport à des pressions pouvant s'exercer de la part de la famille de son conjoint ou de son compagnon. Le délai retenu ne serait donc pas inférieur à six mois ni supérieur à dix-huit mois, et nous a paru également tout à fait pertinent pour ne pas avoir un enfant dont le lien avec son père serait trop distendu dans le temps.

Nous n'avons pas distingué le contexte pathologique ou pas. Il est clair que, bien souvent, la conservation des gamètes – je pense que vous pensiez à cela, monsieur le député – est faite dans un contexte pathologique. Mais nous pourrions aussi envisager que ce ne soit pas une pathologie très grave et qu'un projet parental soit décidé dans d'autres situations. Nous souhaitons donc garantir toujours cette notion de projet parental et nous pensons que nombre d'objections qui entourent ce type d'assistance médicale à la procréation tomberaient si l'on autorisait l'assistance médicale à la procréation pour les femmes seules.

Mme Romeiro Dias a posé la question de la GPA « éthique ». Je pense que Mme la conseillère d'État Laurence Marion a commencé à donner des réponses. La GPA éthique ou altruiste serait celle qui n'implique pas d'argent car, évidemment, ces principes législatifs, comme la non-patrimonialisation du corps, font que, s'il y a argent, on loue le corps et que, d'une certaine façon, on achète l'enfant. Cela heurte frontalement ce qui existe aujourd'hui. Donc, s'il n'y a pas d'argent, ne pourrait-on pas parler de GPA éthique ? Par rapport à cela, nous avons deux interrogations.

La première, j'y reviens un instant car c'est la plus importante, est l'interrogation juridique, dans la mesure où, même gratuitement, il s'agit de mettre son corps à disposition et de porter un enfant pendant neuf mois avec, je le répète, tous les risques que cela comporte, car il y a toujours des risques liés à la grossesse et à l'accouchement, et ce pour renoncer à son état de mère et remettre un enfant. Il nous semble qu'en toute hypothèse, les arguments et les obstacles juridiques sont si forts qu'ils empêchent ce caractère éthique.

La seconde est que, pour les enfants issus de la GPA, nous considérons que le système actuel, né des arrêts de la Cour de cassation, n'est pas mauvais : s'il y a un père, ou si le père d'intention est également le père biologique et que des actes le disent, il est le père ; donc, l'autre conjoint, la mère d'intention, recourt à l'adoption. Ce système n'est pas mauvais parce que nous sommes dans le contexte d'un interdit en France, interdit qui a été contourné ailleurs. Il faut donc assurer et défendre l'intérêt de l'enfant. Cette solution nous paraît le faire.

Je redonne la parole est à Mme Vanceunebrock-Mialon pour qu'elle puisse préciser sa question, et nous aborderons ensuite la dernière série de questions, que je vous invite à poser de manière concise.

J'aurais souhaité que vous répondiez à ma question concernant les enfants nés avant la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe dont les parents sont séparés.

Madame la présidente, madame la rapporteure générale, je vous remercie. Le travail réalisé par le Conseil d'État est effectivement très important et surtout extrêmement documenté d'un point de vue juridique. Vous avez insisté sur le triptyque « dignité, liberté et solidarité ». Il est important de le rappeler régulièrement. Nous pourrions poser de très nombreuses questions et poursuivre le débat très longtemps, mais puisqu'il faut se limiter, je vous interrogerai sur la recherche sur l'embryon.

Vous indiquez qu'en la matière, nous pourrions légiférer sur au moins trois sujets, tout en insistant sur le fait que nous avons aujourd'hui deux régimes juridiques très cohérents, notamment avec les évolutions des lois de 2013 et de 2016. Vous concluez qu'il ne faut pas revenir sur l'état du droit actuel. Je partage ce point de vue, mais j'aimerais que vous nous redonniez quelques arguments juridiques qui permettent d'aller dans ce sens. Aujourd'hui, le droit français est extrêmement protecteur et regardé à l'étranger. On évoque souvent l'exception culturelle française. En la matière, elle existe aussi. Dans le pays des droits de l'homme, je pense que cela a du sens. Pourriez-vous développer les éléments qui justifient la position du Conseil d'État, qui me semble très pertinente ?

Je vous poserai quatre questions

La première sera brève parce qu'elle a été soulevée par deux collègues. Elle concerne notre modèle français. Comment le défendre, même si vous l'avez fait remarquer, madame, dès votre présentation, nous subissons des pressions de la part de l'étranger ?

Ma seconde question rejoint celle de Jean-François Eliaou. Je voudrais revenir sur la réponse que vous lui avez apportée, et sur le fait qu'ouvrir potentiellement la PMA à des couples de femmes impliquerait d'autoriser la PMA post mortem. Vous disiez dans votre réponse qu'il existe déjà une double lignée maternelle et parternelle. J'avoue avoir du mal à comprendre d'un point de vue juridique. Pourquoi, à partir du moment où il existe un projet parental antérieur, faire valoir une reconnaissance de filiation a posteriori ? J'ai vraiment du mal à le concevoir. Je fais le lien avec la remarque que j'avais faite lors de la précédente audition – nous traitions du domaine scientifique, maintenant du juridique : comme la science peut tout faire, le droit peut aussi tout faire, encore faut-il savoir pourquoi et pour qui.

Troisième question, en introduction, vous avez mentionné le fait que, ces dernières années, la médecine avait accompli des avancées considérables et que les demandes sociétales se faisaient de plus en plus pressantes, avec internet et l'accès à une certaine mondialisation. J'aurais souhaité que vous reveniez brièvement sur l'étude que vous avez menée en 2009 à l'occasion de la révision des lois de bioéthique. Quelle était à l'époque la position du Conseil d'État au regard des changements que vous avez mentionnés dès l'introduction ? Et le législateur l'a-t-il suivi, ou non ?

Quatrième question : dans votre dernier rapport, vous écrivez que « l'invocation fréquente du principe de précaution ou de l'intérêt de l'enfant ne constitue pas un élément juridique décisif ». Cela m'interpelle car, sauf erreur d'interprétation de ma part, le fond du débat est bien l'intérêt de l'enfant.

Je ne recommence pas les louanges, vous ne m'en voudrez pas : je le pourrais, mais on nous a recommandé d'être concis.

Je voulais vous interroger sur l'aspect qui me pose question, et qui pose peut-être question, de l'abord de ce projet parental, qui est très lié au sexe. On l'aborde par rapport à des femmes, et c'est à partir de ce potentiel biologique qu'ont les femmes que se construit la réponse éthique et juridique. Je ne peux pas m'empêcher d'associer cela à l'égalité hommes-femmes, vous savez que nous travaillons beaucoup sur ce sujet. Pour moi, cela fait écho au projet parental que peuvent avoir un homme seul ou un couple d'hommes homosexuels. Quelle incidence cela pourrait-il avoir ? Nous avons bien entendu vos réserves par rapport à la GPA et je pense que l'enjeu, là aussi, est fort, mais nous nous retrouvons en porte-à-faux par rapport à une différenciation biologique mettant en jeu une réponse et un appui médical qui n'est possible que pour les uns et pas pour les autres. Je voulais avoir votre réaction à ce sujet.

À propos du modèle et de l'évolution du modèle de bioéthique liée au rétrécissement du monde grâce ou à cause d'internet, vous avez parlé d'une concurrence qui ne doit pas aboutir à un moins-disant éthique. Puisque ce serait systématiquement un moins-disant, cela signifie-t-il que le modèle français serait largement supérieur aux autres ? N'existe-t-il pas, dans le monde, d'autres modèles qui pourraient éventuellement nous intéresser ?

Monsieur Hetzel, en ce qui concerne l'embryon, nous avons aujourd'hui deux régimes différents.

Le premier concerne les recherches sur l'embryon surnuméraire donné à la recherche. Initialement, ces recherches étaient interdites. Elles ont, en 2004, fait l'objet d'un régime d'interdiction avec dérogation. Désormais, elles sont autorisées sous conditions, c'est la loi de 2013 revue par la loi de 2016. Nous avons le sentiment que tel que prévu, c'est-à-dire avec une autorisation sous le contrôle de l'Agence de la biomédecine, cela est juste et suffisant. Ce régime est en cours depuis 2016, soit deux ans. Si je reprends mon analyse sur les aspects de l'évaluation, deux ans, c'est très peu ; nous n'avons pas de recul. Il faut donc, pensons-nous, laisser ce régime fonctionner.

Le second régime de recherche porte sur l'embryon destiné à être implanté chez la femme. Malgré des évolutions législatives multiples, en réalité, cette recherche est, peu ou prou, possible depuis 1994. Elle se fait sous le contrôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), car il s'agit là d'une recherche sur un embryon qui existe et qui n'est pas voué à la recherche, mais voué à être réimplanté. Le contrôle est exercé par l'ANSM, avec avis de l'Agence de la biomédecine. Nous considérons également que ce qui existe est adapté. Nous invitons donc à ne pas y toucher.

Nous posons cependant deux questions, vous avez dû le voir, monsieur le député. L'une porte sur la durée de culture in vitro, qui correspond au moment durant lequel on peut faire la recherche. Nous pensons qu'il serait sans doute souhaitable que cette durée soit inscrite dans la loi. Nous ne prenons pas parti sur la durée. Nous nous en garderions bien, nous avons considéré que nous n'avions pas la compétence pour ce faire. J'indique simplement que la durée est, parfois, de sept jours – c'est plutôt le cas en France –, de quatorze jours dans d'autres pays, notamment au Royaume-Uni, et évoluerait même récemment, nous a-t-on dit, au-delà des quatorze jours dans certains pays.

Pourquoi pensons-nous que ce délai doit être inscrit dans la loi ? Si cela n'est pas dans la loi et qu'une décision de l'Agence de la biomédecine de ne pas autoriser une recherche au-delà d'un certain délai – je reste volontairement générale – est contestée, cela ira devant le juge. C'est ce dernier qui va devoir confirmer, trancher. Nous sommes, par ailleurs, des juges, mais nous considérons qu'il serait préférable que ce soit le législateur qui intervienne, sans méconnaître la difficulté de la question. Si je peux me permettre, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, si vous décidez de ne pas le faire, vous saurez que c'est sans doute au juge qu'il reviendra de décider, un juge qui sera le juge administratif puisque les décisions de l'Agence de la biomédecine, installée à Montreuil, sont contestées devant le tribunal administratif de Montreuil, puis devant la cour administrative d'appel de Versailles, et enfin devant le Conseil d'État en cassation. Dans tous les cas, il faut au moins que les rôles de chacun soient très clairement définis.

Le second élément, et je m'avance avec beaucoup de prudence car il s'agit d'un aspect très délicat, est de savoir s'il convient d'aborder le sujet des embryons surnuméraires donnés à la recherche qui, nous a-t-on dit, sont extrêmement nombreux, bien plus nombreux que les besoins de la recherche ne le demandent. Que fait-on face à cela ? Nous posons la question de savoir – j'avance avec une extrême prudence, et il vous reviendra de le faire ou non – si, comme cela existe lorsque le don est fait dans le cadre d'un projet parental pour autrui, au bout d'un certain temps, il ne faudrait pas prévoir la possibilité de se demander si l'on continue de les conserver. Nous ne faisons que poser la question, d'une façon que j'espère précise et empreinte de toute la délicatesse que ce sujet requiert.

Pour revenir sur le lien que vous avez soulevé, madame, entre certaines formes d'extension de l'AMP et l'AMP post mortem, je n'ai pas dû être claire. Pour moi, ce n'est pas du tout l'extension de l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes qui entraîne cela : c'est son extension aux femmes seules. Nous évoquons le sujet quand nous déroulons les scénarios ; nous évoquons la question des bénéficiaires parce qu'on peut dire : « les couples de femmes, oui », « les femmes seules, oui », mais on peut aussi dire « oui » pour les premières et « non » pour les secondes, et vice-versa. C'est uniquement le cas de l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation aux femmes seules qui ferait tomber l'objection, qui est l'une de celles qui ont guidé le législateur par rapport à l'AMP post mortem, qui est que la femme est seule à ce moment-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.

Laurence Marion va prendre le relais pour la suite et je reviendrai compléter, si nécessaire.

Je commencerai par répondre à la question que j'avais omise, relative aux enfants déjà nés et au caractère éventuellement rétroactif d'une loi qui permettrait de reconnaître la filiation d'enfants dans des situations analogues, c'est-à-dire, en fait, les enfants nés de PMA effectuées à l'étranger.

Sur les grossesses en cours, il nous paraît tout à fait possible de prévoir que les grossesses engagées au moment où la loi entrerait en vigueur pourraient être concernées par cette déclaration anticipée. En revanche, par construction, une déclaration commune anticipée qui n'a pas eu lieu avant la naissance de l'enfant ne peut pas être faite rétroactivement alors que l'enfant est déjà né parfois depuis de nombreuses années. La solution qui prévaut actuellement est l'adoption de l'enfant par la deuxième mère du couple. C'est une solution qui fonctionne de manière plus ou moins satisfaisante. Elle présente deux inconvénients : d'une part, la procédure peut être vécue de manière inquisitoriale par le parent qui fait l'objet d'une enquête et doit justifier des raisons pour laquelle cette coparentalité serait exercée ; d'autre part, actuellement, un couple homoparental ne peut adopter que s'il est marié, ce qui revient à maintenir entière la question des enfants nés dans des couples qui ne sont pas unis par les liens du mariage.

Comment traiter cette question pour l'avenir ? Dans le rapport, nous n'abordons pas explicitement la question. Mais il faudrait probablement prévoir un mécanisme ad hoc transitoire, que le législateur pourrait concevoir pour les couples qui seraient à même d'apporter la démonstration que l'enfant est né dans le cadre d'une PMA effectuée, par exemple, en Belgique. Il existe probablement des traces qui pourraient être regardées comme équivalant à la déclaration qui est faite actuellement en France devant le juge, ou le notaire pour l'avenir. Cela permettrait, dans des conditions qui seraient fixées de manière très précise, d'avoir cette possibilité de reconnaître ex post une filiation dans un cadre purement transitoire.

S'agissant de la manière dont on appréhende l'intérêt de l'enfant, y compris la manière dont la question était abordée dans les rapports précédents du Conseil d'État, je ne pense pas qu'il y ait d'incohérences dans la manière dont cette notion d'intérêt de l'enfant a été traitée. Dans le précédent rapport, il était indiqué qu'il fallait en tenir compte de manière croissante, puisque c'était une notion qui émergeait dans le droit et dans le débat public. De même, nous indiquons que le législateur ne peut, à l'évidence, pas s'affranchir de cette notion d'intérêt de l'enfant.

En revanche, nous nous livrons à un examen purement juridique, consistant à savoir si la notion d'intérêt de l'enfant peut, par principe, empêcher le législateur d'envisager une extension ou une ouverture de l'assistance médicale à la procréation. L'analyse juridique nous conduit à dire, et sans contradiction avec ce qui était indiqué dans le rapport de 2009, qu'il n'existe pas de principe supra-législatif, qu'il soit constitutionnel ou conventionnel. Certes, la Convention internationale pour les droits de l'enfant mentionne la notion d'intérêt de l'enfant, mais pour l'enfant déjà né. Ce n'est que dans le préambule que l'on trouve une accroche permettant de concevoir qu'on l'applique aux enfants à naître. Mais, pour se référer au préambule, il faudrait que l'article et les stipulations que l'on invoque ne soient pas trop précis.

Il n'existe donc pas d'accroche juridique qui permette de manière certaine, supra-législative, de dire que, si le législateur s'engageait dans une extension de l'assistance médicale à la procréation, un juge – qui pourrait être un juge ordinaire – écarterait la loi en raison d'une contradiction frontale et manifeste avec un traité international, ou le juge constitutionnel en raison d'une contradiction ou d'une méconnaissance d'un principe constitutionnel. Nous disons uniquement cela : il n'y a pas de base juridique, ce n'est pas un principe d'une portée juridique telle qu'elle empêcherait le législateur, par principe, d'envisager cette extension de l'assistance médicale à la procréation. De même, nous disons, dans une analyse juridique similaire, qu'il n'existe pas de principe juridique qui contraindrait le législateur à s'engager dans cette voie. S'il s'abstenait de le faire, un tiers pourrait aller voir un juge ou rechercher la responsabilité de l'État pour discrimination vis-à-vis des couples homosexuels. C'est uniquement dans cette analyse juridique du positionnement du législateur par rapport à non pas des valeurs, mais des principes juridiques dans la hiérarchie des normes que nous disons cela.

En revanche, nous insistons sur l'importance de ces principes lorsque le législateur légifère. Ce dernier ne peut pas s'affranchir de l'intérêt de l'enfant. Dans nos différentes auditions, les approches des psychiatres que nous avons pu entendre étaient assez divergentes. Nous essayons de transcrire cela dans le rapport. Deux thèses sont développées, et rien n'est suffisamment documenté en termes scientifiques pour pouvoir affirmer, par principe, qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de prévoir une possibilité d'accueil d'enfant dans des familles homoparentales par rapport à des familles hétérosexuelles.

Cette notion d'intérêt de l'enfant ne s'entendrait donc qu'au cas par cas. Il faut probablement, lorsqu'un projet parental est présenté à des médecins, s'assurer qu'il n'est pas manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. Nous pourrions imaginer des couples extrêmement jeunes pour lesquels il faudrait ouvrir la faculté pour un médecin de différer la demande d'accès à l'AMP. La viabilité économique du couple pourrait peut-être être prise en compte. Il existe ainsi un certain nombre de considérations pouvant justifier qu'à l'aune de chaque demande d'accès à des gamètes pour concrétiser un projet parental, soit vérifiée sa compatibilité avec l'intérêt de l'enfant. Mais il nous est apparu, tant pour des raisons juridiques que pour des raisons de documentation scientifique, qu'il n'était pas possible d'affirmer a priori que l'extension de l'AMP serait, par construction, contraire à l'intérêt de l'enfant, et ce de manière abstraite.

Permettez-moi, monsieur le président, d'apporter un petit complément à cet égard, qui montre bien que l'intérêt de l'enfant, y compris l'intérêt de l'enfant à naître, s'il n'est pas un principe supra-législatif, doit inspirer de législateur : d'ores et déjà, dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation, un article, l'article L. 2141-10 du code de la santé publique, prévoit que, dans le cadre d'une assistance médicale à procréation, le médecin – puisqu'il y a une discussion, vous savez, avant même que le processus soit engagé avec un couple ; en l'espèce, il s'agit évidemment d'un couple hétérosexuel – peut, dans l'intérêt de l'enfant à naître, parce qu'il a l'impression que le projet n'est pas si évident, si mûr que cela, inciter les parents à différer leur projet et leur demander d'attendre.

Donc, cette notion d'intérêt supérieur de l'enfant est importante, elle doit inspirer le législateur, mais elle n'est pas supra-législative, et ne l'empêche donc pas d'avoir une marge de manoeuvre en la matière.

Une toute dernière question concernait le projet parental qui ne serait pas spécifique aux couples de femmes, pouvant être revendiqué par des hommes seuls ou des couples d'hommes, ou des femmes seules d'ailleurs puisque c'est également une des options envisagées pour l'ouverture de l'AMP. C'est effectivement un des enjeux à moyen et long terme de l'orientation qui pourrait être prise et que nous évoquons dans les perspectives, à la fin de nos scénarios. Dès lors que l'on rompt la logique qui, même si elle a été écornée avec l'admission du tiers donneur et la reconnaissance de la filiation fictive pour les couples hétérosexuels qui ont recours à l'AMP, reposait sur la vraisemblance ; à partir du moment où l'on entre dans une logique de projet parental reposant sur une philosophie complètement différente de ce qui existe actuellement dans le titre VII du code civil, on ouvre des perspectives extrêmement larges.

Je cite des propos que nous avons entendus en audition : il n'y a pas de raison ou, en tout cas, il faut s'accorder sur les raisons pour lesquelles on limiterait nécessairement à deux le nombre de parents dès lors que, précisément, on prend ses distances avec ce qui est le schéma de conception naturel – je dis « naturel » sans porter de jugement, disons plutôt le schéma qui résulte d'une conception charnelle habituelle. Toutes ces questions se poseraient à partir du moment où on franchirait cette étape symbolique de la reconnaissance d'un projet parental d'un couple de femmes, qui pourrait à terme justifier que soit posée la question d'une reconnaissance de ce type de projet parental indépendant de l'AMP et du don de gamètes. D'autres modalités de procréation peuvent s'envisager, indépendamment du recours à la médecine. Sur la question spécifique des couples d'hommes et de la GPA, la question particulière du tiers intervient et justifie qu'en droit l'approche soit légèrement différente. Mais il est vrai qu'en termes de droit de la filiation, une dynamique est susceptible de se mettre en place.

Nous précisons dans le rapport que ce n'est pas le principe d'égalité qui va conduire à un alignement de la demande de couples d'hommes ou d'hommes seuls sur la situation des couples de femmes ou des femmes seules. En revanche, le changement de logique de la filiation ouvre la perspective de demandes nouvelles dans ce nouveau cadre conceptuel.

Madame la présidente, madame la rapporteure générale, un grand merci pour cet éclairage !

Les travaux ont montré que tout l'intérêt d'avoir ces auditions généralistes, qui nous permettent d'entrer dans le sujet, loin des agitations médiatiques et des annonces parfois intempestives que nous avons pu connaître cette semaine. Car un travail sérieux est à faire pour bien préparer cette révision des lois de bioéthique.

Jeudi prochain, nous vous proposons une nouvelle matinée d'auditions. Sachant que le groupe d'études sur la fin de vie se réunira à dix heures pour entendre le rapporteur de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS), nous prévoirions donc une première réunion à huit heures et demie et une seconde à onze heures et demie.

Madame la présidente, vous avez la parole pour le mot de la fin.

Je ne sais pas, monsieur le président, si je ne suis pas en train de commettre une incongruité ou une inconvenance, mais je voulais vous dire, en conclusion, de ne pas vous désintéresser de tout ce qui concerne la génétique. Je pense, par exemple, à la question des tests génétiques, que nous avons creusée, mais aussi à tout ce qui concerne l'intelligence artificielle et les big data, qui emportent des conséquences considérables, sans oublier non plus la question des objets connectés dont nous disons que, s'ils ont un lien avec la santé, il faudrait sans doute qu'ils soient certifiés, eux aussi, comme certains dispositifs médicaux. Cela mérite que vous l'étudiiez car nous sommes là dans l'anticipation, nous avons considéré qu'il fallait que nous fassions avec nos maigres forces, et je pense qu'il est très important que vous puissiez aussi dessiner la voie sur ces domaines, qui sont ceux de demain et d'après-demain.

Excusez-moi monsieur le président, de cette conclusion.

Vous avez raison : allions également nos maigres forces sur ces sujets. Nous aurons, après la coupure estivale, des auditions plus thématiques. Les sujets des neurosciences et de l'intelligence artificielle en font partie.

Nous restons à votre disposition, si nécessaire.

La séance est levée à treize heures dix.

Membres présents ou excusés

Mission d'information de la conférence des présidents sur la révision de la loi relative à la bioéthique

Réunion du jeudi 19 juillet 2018 à 11 h 00

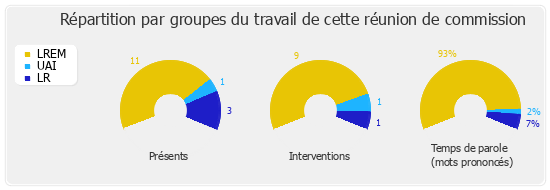

Présents. – M. Xavier Breton, Mme Blandine Brocard, M. Jean-François Eliaou, M. Patrick Hetzel, Mme Caroline Janvier, M. Jean François Mbaye, M. Thomas Mesnier, Mme Laëtitia Romeiro Dias, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, Mme Agnès Thill, M. Jean-Louis Touraine, Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon, Mme Annie Vidal

Excusés. – M. Joël Aviragnet, Mme Gisèle Biémouret, M. M'jid El Guerrab, Mme Bérengère Poletti

Assistait également à la réunion. – M. Thibault Bazin