Mission d'information sur la révision de la loi relative à la bioéthique

Réunion du jeudi 20 septembre 2018 à 8h30

Résumé de la réunion

La réunion

Mission d'information DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS SUR LA RÉVISION DE LA LOI RELATIVE À LA BIOÉTHIQUE

Jeudi 20 septembre 2018

Présidence de M. Xavier Breton, président de la Mission

La Mission d'information de la conférence des présidents sur la révision de la loi relative à la bioéthique procède à l'audition du Pr. Israël Nisand, professeur des universités-praticien hospitaliers, gynécologue obstétricien au CHU de Strasbourg, président du Forum européen de bioéthique de Strasbourg, et du Dr Brigitte Letombe, praticien hospitalier au CHU de Lille

La séance débute à huit heures trente-cinq.

Notre matinée commence par l'audition de M. Israël Nisand, professeur des universités et gynécologue-obstétricien au centre hospitalier universitaire de Strasbourg.

Monsieur le professeur, vous présidez également le Forum européen de bioéthique de Strasbourg que vous avez fondé en 2010. Chaque année sont organisées pendant une semaine des conférences-débats portant sur des thèmes tels que « Produire ou se reproduire », en 2018, « Humain, post-humain », en 2017, ou « Le normal et le pathologique » en 2016.

Votre intervention aujourd'hui ne peut évidemment refléter la diversité des analyses, des opinions, parfois des controverses qui forment la substance de ces débats, mais elle sera précieuse à notre mission d'information.

Je vous donne la parole pour un court exposé, qui sera suivi d'un échange de questions et de réponses.

En venant ici, je me suis posé la question de la légitimité qu'avait un médecin à venir parler devant la représentation nationale. Qu'a-t-il de plus qu'un autre citoyen pour s'exprimer sur ces questions de bioéthique ? J'estime que j'ai une mission de témoignage. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous présenter d'abord deux vignettes cliniques pour illustrer les conséquences de la législation sur le praticien de base que je suis, en critiquant à chaque fois plusieurs pans de la loi bioéthique. Je préside le Collège national des gynécologues et obstétriciens français et je pense pouvoir parler en leur nom, car nous avons beaucoup réfléchi ensemble aux questions de bioéthique.

Le premier cas concerne une femme de trente-neuf ans. À l'âge de trente ans, elle met au monde un premier enfant qui, atteint de mucoviscidose, meurt à cinq ans. Elle entame une nouvelle grossesse et sollicite bien entendu une amniocentèse et catastrophée, apprend que son enfant est atteint de la même maladie que celle qui lui avait fait abandonner son travail pour s'occuper du premier. Elle sollicite une interruption médicale de grossesse, qui n'a rien à voir avec une interruption volontaire de grossesse (IVG) : c'est un acte d'une difficulté extrême par lequel une femme qui a transmis une tare se voit dans l'obligation physique de décider de la mort de son enfant. Elle revient ensuite nous voir en nous disant : « Vous m'avez arraché la moitié de mon cerveau ; pour notre prochain enfant, nous ne pouvons plus en passer par là ». Nous lui proposons un diagnostic pré-implantatoire (DPI). Le couple ne fait pas son enfant dans son lit : on récupère les ovules et le sperme pour créer des embryons et au troisième jour, lorsque l'embryon, qui a une taille microscopique, atteint huit cellules, on procède à un prélèvement à travers la coque pellucide grâce à un faisceau laser et on extrait deux des huit cellules pour vérifier si la faute d'orthographe que constitue la mucoviscidose est présente ou non dans l'ADN. Bien entendu, seuls les embryons sains sont ensuite réimplantés. Là où le bât blesse, c'est que la France est dotée d'une loi épouvantable qui interdit aux médecins de porter un diagnostic sur d'autres anomalies génétiques alors même qu'ils ont le génome sous les yeux. Pensez-vous, nous eussions pu faire un tri parmi les embryons avec leurs petits yeux et leurs petits bras en écartant les mauvais pour ne retenir que les bons ! Et ce qui devait arriver arriva – nous nous y attendions depuis un moment : l'embryon s'il n'était pas porteur du gène de la mucoviscidose s'est révélé, une fois réimplanté, porteur de la trisomie 21… Parce que nous avons le droit d'explorer la trisomie 21 sur le foetus, mais pas sur l'embryon ! Nous avons dû révéler à cette femme que son foetus n'avait certes pas la mucoviscidose, mais qu'il était trisomique 21, et nous lui avons refait une IMG : inutile de vous dire que nous lui avons arraché la deuxième moitié de son cerveau.

L'idéologie a primé sur le pragmatisme : c'est un mal français. Pourquoi s'est-on mis cette chaîne au pied alors que le diagnostic pré-implantatoire est encadré de manière extrêmement stricte dans la loi ? Pourquoi, quand nous avons le génome sous les yeux, ne pas regarder ce que nous avons à regarder plutôt que d'en arriver à de telles extrémités au nom du respect des grands principes ? Lorsqu'on a un échantillon de sang, on ne doit pas se contenter de rechercher le taux d'ASAT – aspartate aminotransférase –, ou d'ALAT – alanine aminotransférase : il faut vérifier plein de choses, qui sont légitimes. Avant de replacer un embryon dans l'utérus de la mère, nous devrions pouvoir analyser deux, trois, quatre gènes parce que le DPI se justifie uniquement par la volonté d'éviter la naissance d'un enfant handicapé. Ce sera toujours moins que les pays autour de nous qui peuvent en examiner jusqu'à cent parce qu'ils ne veulent pas des expériences catastrophiques dont je viens de vous donner un exemple.

Ma deuxième vignette clinique met en cause un autre chapitre de la loi française. Voilà un homme et une femme de trente-neuf ans : ils se sont rencontrés tard mais c'est le grand amour. Le sperme de l'homme ne contient aucun spermatozoïde. Les tests nous laissent entendre qu'une biopsie testiculaire nous permettrait de trouver quelques spermatozoïdes à l'intérieur de ses testicules. Malheureusement, ils sont tout petits et une ablation partielle pourrait lui causer des troubles d'érection. Mais il est tellement important pour lui de faire un enfant avec cette femme qu'il accepte. Nous procédons à la biopsie et il la paie de troubles de l'érection. Toutefois, nous trouvons dix spermatozoïdes vivants. Nous les mettons au contact des oeufs de sa femme et nous obtenons quatre embryons. Nous échouons à réimplanter le premier embryon. Le même scénario se reproduit pour le deuxième embryon. L'homme et la femme estiment qu'ils sont trop tendus et qu'ils doivent faire une pause. Ils partent en vacances. Grands skieurs, ils se rendent à Chamonix : en haut du glacier d'Argentière, l'homme manque le premier virage, chute de cinq cents mètres et meurt sur le coup.

Vous imaginez la suite. Deux mois plus tard, je revois cette femme tout à son deuil qui me dit la chose suivante : « Monsieur, j'aurais pu venir avec la carte d'identité du frère de mon mari qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Vous n'y auriez vu que du feu et j'aurais pu obtenir la réimplantation des deux embryons mais je n'ai pas voulu vous tromper. Mais qui a le droit de me dire quoi que ce soit du sort de ces embryons ? Qui peut s'immiscer dans l'intimité des conversations que j'ai eues avec mon mari et des décisions que nous avions prises ? ». Je lui ai répondu que toute ma pratique au sein du CHU était adossée à la loi. « Que dit la loi, monsieur ? » me rétorque-t-elle – elle le savait, bien sûr. Et moi de lui répondre : « Madame, elle vous donne deux choix : détruire ces embryons ou les donner à une autre femme ». J'appelle cela des propositions obscènes. Qui a décidé en 1994 que l'implantation post-mortem revenait à faire des petits orphelins ? Encore une fois, on a fait passer les grands principes devant le pragmatisme. Ah ça, on est propres sur nous ! Mais cela a des conséquences odieuses.

Certes, il n'y a pas beaucoup de femmes qui se retrouvent dans cette situation dans notre pays : cinq par an peut-être. Mais quelle est cette loi qui amène à de telles conclusions ? Comment se fait-il que, contre l'avis de toutes les académies, de médecine, de sciences morales, on ait décidé d'ajouter une ligne à la loi en 1994 pour prévoir le cas du décès de l'un des membres du couple ? Pensez donc : je n'ai même pas le droit de mettre les embryons dans une thermos pour permettre à cette femme d'aller à l'étranger pour les faire réimplanter. Totalitaire, en plus ! Nous ne pouvons pas en rester là. C'est une simple question d'humanité. La loi doit être conforme à ce que souhaite la population. Quand je raconte cette histoire, tout le monde me dit que ce n'est pas normal. Qu'il faille encadrer par des décrets la réimplantation d'embryons en fixant des bornes – pas avant six mois, car la femme est dans son deuil, mais pas après dix-huit mois –, qu'il faille un accompagnement psychologique – un enfant ne doit pas être une pierre tombale : tout cela, je l'entends. Mais devoir dire « Non, madame, définitivement non, vous n'avez plus qu'à les donner à une autre femme », ce n'est pas acceptable.

Sur une trentaine de dispositions de la loi bioéthique, un fossé s'est créé entre le peuple, ce qu'il attend, et la loi.

Je prendrai un dernier exemple. Je reçois très régulièrement des femmes d'une trentaine d'années qui n'ont pas trouvé de compagnon avec lequel faire un enfant et qui souhaitent se consacrer pour l'instant à leur carrière professionnelle. Elles demandent à conserver leurs ovules. Je leur conseille d'aller à l'étranger, si elles ont de l'argent. Les autres doivent se soumettre à la procédure mise en place en 2015 par un décret scélérat : pour pouvoir conserver ses ovules, il faut d'abord en donner cinq à une autre femme – mais peut-on parler de don quand il est conditionné à une obligation ? Et s'il n'y a que cinq ovules, ce qui est fréquent, la femme qui les donne ne peut en garder aucun pour elle. À un homme qui veut garder son sperme avant une ligature des canaux déférents, personne ne demandera quoi que ce soit ! Pourquoi une telle disposition ? Je vais vous dire ce qui s'est passé dans la tête de ceux qui ont rédigé ce décret. Il y a d'abord une première raison, qui me paraît audible : il y a tellement de femmes qui vont en Espagne pour acheter des ovules à de jeunes étudiantes qu'il faudrait renforcer le marché français. Raisonnement pragmatique et utilitariste… Mais il y en a une autre, qui n'est pas dite, entre les lignes : ces femmes, ces folles, ces irresponsables pourraient bien vouloir récupérer leurs ovules congelés n'importe quand, quel que soit leur âge. Et les hommes ont voulu, comme depuis la nuit des temps, continuer à contrôler le corps reproductif des femmes. Pourtant tout cela aurait pu être encadré par des décrets d'application précisant qu'au-delà de quarante-trois ans, une femme ne peut pas récupérer ses ovocytes à moins de passer devant une commission et qu'à cinquante ans, c'est fini. Mais non, au dernier comité national d'éthique, on a dit : « Madame, vous savez que c'est dangereux de prélever des ovules, donc on vous l'interdit. Mais si vous les donnez à une autre femme, ce n'est plus dangereux, vous pouvez ! » Pardonnez-moi, mais on ne peut plus en rester là. En attendant, j'envoie à peu près une femme par semaine acheter des ovules en Espagne, et elle est aidée par la sécurité sociale pour ce faire… On marche sur la tête.

Oui, il y a un problème de dons d'ovocytes en France : aucune femme ne passe devant un hôpital en se disant « Tiens, si j'allais donner mes ovules aujourd'hui ». Les hommes peuvent éparpiller leur semence à droite et à gauche sans se préoccuper de ce qu'elle est devenue, pas les femmes. Comparer le don d'ovule au don de sperme était une faute énorme. Comparer le don de sperme au don de sang, comme cela a été fait au moment de sa mise en place, en était une autre. Dans le don de sang, il y a un donneur et un receveur ; dans le don de sperme, il y a un donneur, un receveur et un enfant qui peut demander des comptes quarante ans plus tard. Ceux qui osent m'en parler me disent : « Monsieur le professeur, vous, vous êtes issu d'un homme et d'une femme ; moi, je suis issu d'une femme et d'un matériau. Pensez-vous que c'est vivable ? ». Je ne le pense pas. D'ailleurs, il n'est plus nécessaire de parler d'anonymat, car on ne pourra plus le garantir à l'avenir. Le problème de l'anonymat, qu'on le veuille ou non, est réglé : ce n'est même plus la peine d'en discuter. Si quelqu'un se dit prêt à donner son sperme, mais à la condition d'être assuré que personne ne pourra jamais savoir qu'il l'a donné, il vaut mieux qu'il aille faire autre chose… Cela va changer les donneurs. Aujourd'hui, avec les banques de données d'ADN, il est possible de plus en plus fréquemment de retrouver le donneur. En revanche, il est encore nécessaire de parler de gratuité ; d'autres pays ont mis en place des systèmes de contreparties financières sous différentes appellations.

Le don d'ovules est beaucoup plus intelligent que le don de sperme car c'est la femme qui porte l'enfant et qui le met au monde, mais la France l'a organisé de manière qu'il ne fonctionne pas. Ceux qui ont écrit ces lois bien avant vous étaient opposés à ce type de don comme leurs prédécesseurs étaient opposés au don de sperme. Notre pays, comme toutes les grandes démocraties occidentales, doit permettre à une femme qui n'a plus d'ovules parce que la génétique l'a martyrisée de constituer malgré tout une famille sans être obligée, hypocritement, d'aller en Espagne pour acheter des ovules 900 euros à une étudiante avec l'argent de la sécurité sociale française. Croyez-vous que les étrangers soient dupes de notre attitude qui consiste à dire que ce qui se passe ailleurs ne nous regarde pas et que nous sommes propres sur nous ?

Après que le diagnostic pré-implantatoire a été autorisé, une quinzaine de centres ont demandé un agrément à la puissance publique. Il ne fallait en retenir que trois ou quatre. Savez-vous comment les dossiers ont été triés ? Le critère qui a prévalu a été la présence dans l'équipe de professionnels ayant mené des recherches sur l'embryon humain, donc à l'étranger puisqu'elles sont interdites chez nous. Croyez-vous que cela soit passé inaperçu ?

Essayez de voir si ça marche et prévenez-nous si c'est le cas : voilà la posture des Français. Vous imaginez bien qu'un jour, si le remplacement de cellules du myocarde par des cellules embryonnaires est rendu possible, la France changera tout de suite d'avis sur la question. Il faut avoir le courage de dire que la recherche sur l'embryon peut déboucher sur des avancées thérapeutiques de grande ampleur. Cessons d'attendre que tous les autres pays du monde aient fait des découvertes, grâce à des chercheurs français qui fuient notre pays, pour, une fois l'efficacité de la procédure prouvée, les récupérer très hypocritement.

Messieurs, je me tiens à votre disposition pour aborder d'autres sujets. Il en est un qui m'est cher, c'est celui du traitement de la stérilité utérine définitive qui passe par l'utilisation de l'utérus d'autrui. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour et nous ne sommes pas obligés d'en parler.

Professeur, votre exposé invitera certains à faire évoluer notre législation et d'autres à la renforcer pour maintenir certains principes.

La politique ultra-individualiste que vous appelez de vos voeux ne comporte-t-elle pas le risque de ce qu'Habermas appelle un « eugénisme libéral ». Cette conception ne laisse-t-elle pas les familles seules face à leur choix ? Qu'en est-il de la volonté d'éviter la naissance d'enfants handicapés ?

Nous avons à fonder notre bioéthique non pas seulement sur l'autonomie abstraite et idéale des individus, mais sur des solidarités organisées face à la vulnérabilité. Notre législation essaie de concilier ces deux aspects. Ce que vous proposez, qui s'approche du modèle anglo-saxon, correspond-il à notre modèle de bioéthique ?

J'aurais tendance à reprocher à M. Habermas d'utiliser encore le terme d'eugénisme : c'est un mot trompeur et trop chargé de sens.

Ma profession m'a amenée à pratiquer le diagnostic prénatal : je puis vous dire que la France fait de l'eugénisme à un degré qu'aucun autre État libéral n'a atteint. Aucun pays n'est aussi avancé que le nôtre en matière de parc d'échographistes et de compétences. Et à quoi cela sert ? À veiller à ce que les 2,3 % d'enfants nés avec des malformations, dont 50 % sont graves, ne puissent pas venir au monde. D'ailleurs, quand un enfant naît avec une malformation, le gynécologue se retrouve au tribunal pour ne l'avoir pas diagnostiquée ! Si l'amniocentèse permettait de donner des informations sur la future intelligence du bébé, il y aurait des gens pour nous les demander. Notre société est très eugénique.

Quand vous épousez une jolie femme pour faire des beaux enfants avec elle, vous faites ce qu'on appelle de l'eugénisme positif. Cela existe depuis la nuit des temps. Petite devinette : quel philosophe disait il y a 2 500 ans que les guerriers les plus courageux devaient rencontrer les plus belles femmes pour faire des enfants beaux et vaillants ? Platon. L'eugénisme fait partie du rucksack de l'humanité, comme le génocide. Il faut perdre notre naïveté à ce sujet.

Les femmes de France ne cherchent pas à modifier la composition génétique de la population française ; elles nous demandent simplement d'avoir un enfant en bonne santé. Et ça, c'est de l'eugénisme.

Pendant longtemps quand un journaliste me tendait un micro pour me dire que le diagnostic prénatal revenait à faire de l'eugénisme, j'étais très embarrassé pour lui répondre jusqu'à ce que je lise un philosophe américain qui a déterminé quatre critères pour qualifier l'eugénisme : la coercition ; la discrimination ; le sens de la pratique ; son utilité. Ainsi la médecine nazie, parangon de l'eugénisme, était hautement coercitive, hautement discriminatoire, elle était tournée vers la volonté d'établir un Reich de mille ans et reposait sur des bases scientifiques totalement erronées qui ont conduit à la mise en place des Lebensborn. Le diagnostic prénatal, lui, n'est ni coercitif – sauf si on ne remboursait plus les femmes qui ne s'y soumettent pas –, ni discriminatoire ; il repose sur des fondements scientifiques tout à fait corrects et son but est d'avoir des enfants en bonne santé. Oui, c'est un programme eugéniste, mais les quatre curseurs sont au minimum ; dans la médecine nazie, ils étaient au maximum. Utiliser le même terme pour une horreur de l'humanité et pour quelque chose qui relève de la pratique quotidienne, fût-ce en l'accompagnant du mot « libéral », introduit de la confusion dans les débats.

Mais peut-être vous préoccupez-vous de savoir ce que deviennent les enfants dont on a découvert qu'ils sont atteints de trisomie 21 in utero. Dans ma région, l'Alsace, nous connaissons précisément les chiffres des naissances : il y en a 22 en moyenne. L'espérance de vie à la naissance est de soixante-quinze ans grâce aux antibiotiques et à la chirurgie cardiaque ; aujourd'hui 50 000 personnes atteintes de trisomie vivent dans notre pays. Avec l'accroissement de l'âge moyen des mères à la naissance de leur premier enfant, qui vient de dépasser les trente ans, il y a plus de 2 000 cas de trisomie chaque année. Ces 2 000 foetus sont quasiment tous avortés car après les résultats du diagnostic prénatal, plus de 96 % des femmes, fussent-elles juives ou catholiques pratiquantes, refusent de poursuivre leur grossesse, non sans avoir hésité dans un premier temps. C'est notre honneur de leur dire que nous pouvons mettre fin à leur grossesse si elles le veulent ; les femmes plébiscitent massivement le dépistage, et quand celui-ci est positif, il n'y en a pratiquement aucune qui n'avorte pas.

Et pourtant, la trisomie 21 est l'une des maladies génétiques les moins graves… Soyons clairs : s'il est une interruption médicale de grossesse critiquable dans nos centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN), c'est bien celle qui a trait à cette anomalie. Les trisomiques sont des enfants affectueux, heureux, qui ne se suicident pas et qui aiment la musique. Plus proches de nous, ce n'est pas possible. Le spina bifida avec hydrocéphalie est une pathologie autrement plus grave : le taux d'interruption médicale atteint quasiment 100 %. Et quand une femme décide de garder son enfant, nous lui faisons signer dix mille papiers et nous enregistrons la conversation : on a connu un cas non détecté pour lequel une indemnisation de plusieurs dizaines de millions d'euros a été réclamée.

Les médecins sont bien placés pour dire qu'à l'eugénisme ils sont contraints, et que ce terme n'est pas pertinent. Les patientes ne comprennent pas pourquoi on parle d'eugénisme, mot attaché aux pratiques des nazis, alors qu'elles veulent simplement avoir un enfant en bonne santé et que cela fait de toute façon partie de l'espèce humaine.

Je vous remercie, professeur, pour ce très bel exposé. Rares sont les personnes qui ont cette connaissance exceptionnelle des préoccupations de la femme en termes de fécondité et de procréation. Les cas concrets que vous avez rapportés font appel non seulement à notre raison mais aussi à notre conscience et à notre émotion.

Aujourd'hui, l'égalité des droits entre hommes et femmes est encore un objectif un peu lointain. C'est la raison pour laquelle la secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes prendra sa part dans le projet de révision de la loi de bioéthique. Il est important de corriger certaines inégalités héritées du passé, fruit de décisions prises par des hommes et imposées à des femmes.

J'estime comme vous que la réimplantation embryonnaire post-mortem s'imposera naturellement lorsque la procréation médicalement assistée sera étendue aux femmes seules ou aux femmes homosexuelles en couple. Si une femme seule a droit à la PMA, on ne saurait l'interdire à une femme qui vient de perdre son mari et dont les embryons ont été congelés.

J'ai écouté avec intérêt votre réponse sur l'eugénisme. Notre pays a besoin d'évoluer. Une nouvelle appellation peut contribuer à lever des blocages, nous le savons. Lorsque l'avortement est devenu « interruption volontaire de grossesse », le changement de terminologie a permis de progresser, en tout cas d'accompagner l'évolution des mentalités.

Je me demande s'il n'est pas temps aujourd'hui de créer deux mots distincts. Nous pourrions conserver le mot « eugénisme » pour désigner l'eugénisme d'État tel qu'il a été pratiqué par les nazis, mais aussi par de très nombreux États au XXe siècle, comme la Suède ou les États-Unis et même la France où il a été institutionnalisé par le grand médecin mais malheureusement mauvais humaniste qu'était Alexis Carrel : il allait certes authentifier les miracles à Lourdes, mais il est allé jusqu'à organiser la mort par affamement de milliers de malades mentaux dans les hôpitaux psychiatriques. Dans des cas pareils, on peut continuer à parler d'eugénisme.

En revanche, faut-il encore l'utiliser pour désigner la pratique destinée à éviter la naissance d'enfants atteints de pathologies graves, souvent mortelles dans l'enfance ou la jeunesse, notamment dans les familles ayant déjà eu des enfants souffrant de ces mêmes maladies ? Pour m'être préoccupé des maladies dites rares, mais qui ne le sont pas tant que cela, je connais comme vous le désarroi de ces parents et leur souci d'échapper à des drames successifs. Je sais bien que certains disent que si nous commençons comme cela, nous finirons par sélectionner des enfants blonds aux yeux bleus, mais je ne vois pas comment on peut rapprocher la volonté d'éviter une maladie génétique gravissime et la sélection positive. Cela n'a non plus rien à voir avec cette aberration qu'a été cette banque de sperme de prix Nobel et de personnes au quotient intellectuel supérieur à 130 organisée dans d'autres continents. Il est normal que des philosophies et des convictions s'opposent sur ce sujet ; mais nous ne parlons pas de la même chose.

Que pensez-vous du fait qu'aujourd'hui, malgré la loi votée il y a cinq ans, la recherche sur l'embryon humain est rendue infiniment plus difficile que la recherche sur le nouveau-né ? Pourquoi l'embryon doit-il être davantage protégé que le nouveau-né humain ? J'ai peine à le comprendre. Avez-vous une explication ? Quelles améliorations envisagez-vous ?

Que pensez-vous des enfants à trois parents ? Je veux parler de cette pratique qui consiste, lorsqu'il y a un risque de maladie mitochondriale, à mêler une partie de l'ovocyte de la mère avec le matériel mitochondrial issu de l'ovocyte d'une autre femme avant la fécondation par les spermatozoïdes du père.

Comment envisagez-vous la lutte contre la pénurie de gamètes ? Pour les spermatozoïdes, vous allez sans doute me répondre qu'il importe de lancer des campagnes plus efficaces afin de doubler, comme l'ont fait les Anglais, le nombre de donneurs. Pour les femmes, j'ai bien noté le caractère choquant de l'obligation qui leur est faite en France de donner d'abord avant de pouvoir garder leurs derniers ovocytes. Ne pourrait-on modifier le dispositif de manière que l'auto-conservation soit autorisée et que la femme puisse utiliser ses ovocytes d'abord pour elle-même, et de donner à autrui seulement les ovocytes surnuméraires ?

J'ai omis de vous dire que je n'étais pas favorable à la réutilisation des gamètes post mortem. Je fais une situation tout à fait différente aux spermatozoïdes et à l'embryon. Le spermatozoïde est un objet, l'embryon est un sujet, c'est un être humain. Certes, il n'a pas tous les droits de la personne, ce n'est pas un individu : si on le coupe en deux, cela donne deux personnes. Mais ce n'est pas un embryon de castor, il s'agit bien d'un être humain. Reconnaître à l'embryon sa dignité, c'est précisément en finir avec le seul choix laissé aujourd'hui à une femme : jeter ses embryons ou les donner à autrui.

S'agissant de la terminologie de l'eugénisme, j'entends bien l'option que vous proposez. Mais vous savez que ceux qui sont contre, et ils sont puissants, vous diront que le dépistage de la trisomie 21, et donc la sélection des enfants à naître, n'est rien d'autre que de l'eugénisme. Et moi-même, je ne suis pas loin de penser que la France pratique en la matière un eugénisme d'État.

Les naissances d'enfants trisomiques 21 sont devenues très rares : il n'en naît plus que deux par an dans ma région. Essayez de promener votre enfant trisomique 21 au supermarché ; les autres femmes ne manqueront pas de vous demander comment cette bavure a pu se produire… « Vous ne vous êtes pas fait suivre, ou quoi ? ». Essayer d'inscrire un enfant trisomique 21 à l'école : les autres parents de ces chères têtes blondes n'auront de cesse qu'il quitte la classe, estimant qu'il en fait baisser le niveau – c'est pourtant tout le contraire. Un ami américain en post-doc en France me disait récemment son étonnement ne pas voir d'enfants handicapés à l'école. La vérité est qu'il n'y en a pas, car les autres parents n'en veulent pas dans les classes !

Il existe dans notre pays une handiphobie très grave, car nous ne mettons pas les enfants normaux au contact des enfants handicapés, nous ne leur apprenons pas à leur donner à manger, par exemple. Les Français ont peur ! Récemment, une personne lourdement handicapée que j'avais fait venir à un congrès de médecins m'a dit : « Ils sont drôles, tes collègues, ils m'évitent ! » Les journalistes le savent, qui ne montrent jamais de fauteuil roulant à la télévision, car les spectateurs zappent. On ne veut pas voir les handicapés parce que nous n'avons pas appris, enfants, à tolérer la différence.

Et puis la France n'aide pas les parents d'enfants handicapés. Les trisomiques 21 reviennent à la maison à l'âge de dix-huit ans, car il n'existe pratiquement pas de structures pour accueillir les adultes. Les parents le savent, qui nous disent sous la sonde de l'échographe : « Docteur, c'est déjà assez difficile la vie ; un enfant handicapé pénaliserait toute la famille et nous serions quasiment seuls. »

L'État est défaillant sur l'aide aux handicapés. Nous ne sommes pas solidaires, malgré les belles paroles, quand bien même la France est condamnée en justice. J'en veux à mes collègues de se faire les exécuteurs d'un État qui nous dit de tuer les enfants handicapés sans jamais monter au créneau pour appeler à une plus grande solidarité. Si élevée que soit la qualité du diagnostic prénatal, il y aura toujours des enfants handicapés !

Quant à l'argument de la « pente glissante », j'appelle cela de l'imprécation. Que n'a-t-on pas entendu sur le diagnostic pré-implantatoire et le tri des embryons ! Et pourtant, l'usage du DPI pour sélectionner le sexe de l'embryon, possible ailleurs dans le monde, demeure interdit chez nous. Nous avons su encadrer le DPI, malgré les professeurs de morale qui appelaient à ne surtout pas faire cela. Je préfère que la représentation nationale fasse confiance aux Français, qu'une manoeuvre soit autorisée, encadrée et contrôlée a posteriori, plutôt que d'interdire une pratique a priori, au motif de la pente glissante – ce que j'appelle de l'imprécation.

J'en viens maintenant à la question de la recherche sur l'embryon humain, qui reste extrêmement instable en France. Sur 96 projets, une cinquantaine a été attaquée en justice par la Fondation Jérôme Lejeune, qui préfère utiliser tous ses subsides pour se livrer à ce genre d'activités plutôt que d'améliorer le sort des personnes atteintes de trisomie 21 et de financer la recherche, indigente dans ce domaine. Les chercheurs savent désormais qu'un projet validé est susceptible de faire l'objet d'une procédure pouvant déboucher sur une condamnation et donc, sur son arrêt. Des lobbies religieux poussent à ce que la recherche sur l'embryon soit suffisamment instable pour qu'elle ne puisse pas trouver sa place dans notre pays.

S'agissant de la technique de l'enfant à trois parents, qui utilise celle du clonage reproductif, je m'y oppose. Dans le clonage reproductif, il n'y a tout simplement pas de « côté jardin ». Quel intérêt de refaire l'enfant mort, le même ? Cela ne me gêne pas que l'on fasse ça avec les chats et les chiens, mais avec les humains, cela me dérange.

Le clonage reproductif peut surtout permettre d'éviter un don de sperme en prenant une cellule de peau. De culture juive, je puis vous dire que s'il y a un pays où le clonage reproductif aura lieu, c'est bien Israël ! Selon les vieux textes, utiliser un don de sperme quand un juif très pieux ne peut pas donner les dix enfants de rigueur à sa femme, c'est fabriquer des bâtards ; mais comme il n'est pas marqué dans l'Ancien Testament : « de clonage reproductif, tu ne feras point », utiliser une cellule de peau ne posera pas de problème ! Il n'y a pas que dans la culture juive que la filiation paternelle a une telle importance ; si le clonage reproductif devient possible, il sera pratiqué.

Il faut donc l'interdire, au nom de la liberté ontologique d'un individu à n'avoir pas été choisi physiquement par son père. Moi, j'ai été suffisamment cloné par mon père : il voulait que je sois médecin, que je passe l'internat, que je devienne professeur, ça suffit ! S'il avait pu me donner ses gènes, il l'aurait fait ! « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse » : cela me suffit pour dire non au clonage reproductif.

Lorsque Raël a annoncé, faussement, la naissance du premier clone humain – cet homme se croit si beau et si intelligent qu'il voudrait se reproduire à une centaine d'exemplaires ! –, 167 pays ont prononcé l'interdiction du clonage reproductif, ce qui est réconfortant. Mais il reste tout de même 50 pays qui ont refusé de signer la déclaration. Si le clonage est rendu possible, il aura lieu.

En tout état de cause, il faudra dire aux enfants qui seraient issus du clonage reproductif ou de la technique à trois parents, afin de les mettre à l'abri d'une maladie gravissime des mitochondries, ce que l'on aura tripatouillé – passez-moi le terme –, ce que les adultes auront fait pour le faire advenir. Il ne doit pas y avoir de macchabées dans les placards ! Quand l'enfant l'entend, il n'y a pas de souci. Il faut arrêter les fantasmes. On a dit que les enfants issus d'une FIV, faute d'avoir été conçus dans le ventre de leur mère, allaient souffrir de troubles psychologiques. C'est la même désinformation que ce que l'on entendait aux débuts du rail : le jour où les trains dépasseraient les 40 kilomètresheure, cela allait être terrible… « Ce sera terrible ! », c'est une forme d'imprécation, et c'est faux.

S'agissant de la pénurie de gamètes il est vrai qu'elle est importante : j'envoie chaque semaine des patients à l'étranger. Mais lorsqu'ils me disent qu'ils n'ont pas d'argent, je dis que c'est tant pis… Ce que je ne fais jamais dans aucun domaine de la médecine, y compris pour la greffe cardiaque.

Ce que je propose, c'est de rendre possible la conservation des ovocytes pour convenance personnelle, moyennant paiement d'une somme, disons de 2 000 euros, permettant de couvrir les coûts de la stimulation ovarienne, du prélèvement et de la conservation, et qui serait remboursée à la femme si, dans un deuxième temps, elle faisait le choix de donner ses ovocytes. On les donne bien à une femme qui va les chercher à l'étranger ; mais la différence, c'est qu'il s'agit de ses propres ovocytes. Et pourtant, lorsqu'elle a enfin trouvé l'heureux élu à quarante ans, on dépense des mille et des cents pour lui faire de la FIV, et cela ne se termine souvent pas bien. C'est la même femme que l'on traite, la même chose, l'horloge biologique, mais juste de manière inefficace. Il serait autrement plus efficace de lui dire : « Si tu n'es pas sûre ou que tu n'as pas trouvé ton compagnon, dépose à trois reprises tes ovules. Ce n'est pas une garantie absolue, mais c'est une sécurité. Et si plus tard tu les donnes à autrui parce que tu as trouvé l'heureux élu le lendemain du jour du prélèvement, nous te rembourserons la première partie de la procédure ». Voilà qui permettrait de constituer une banque d'ovocytes très conséquente, immédiate, et beaucoup plus propre.

En France, le don, qu'il soit de sang, d'organe ou de sperme doit être gratuit et anonyme. Or un certain nombre d'enfants issus d'un don de sperme souhaitent aujourd'hui connaître leurs origines. Ils recherchent la vérité par des moyens détournés, comme les tests ADN disponibles sur le marché, et reçoivent les résultats de façon souvent assez brutale, sans être accompagnés. Ils rencontrent quelques soucis, ne serait-ce que pour connaître leurs antécédents médicaux.

J'ai bien entendu votre position sur le don de sperme. L'extension que vous proposez ne doit-elle pas être assortie de précautions, notamment pour préserver le droit du donneur à ne pas être mis en contact direct avec la personne ? Cela concernera aussi les enfants nés sous X et les enfants adoptés. Cette évolution importante me semble devoir être encadrée.

Monsieur le professeur, je partage une grande partie de vos convictions et je salue vos prises de position courageuses, notamment en matière de procréation médicalement assistée. Il est salutaire, aujourd'hui, de pouvoir les affirmer.

Vous êtes à l'origine du Forum européen de bioéthique, à Strasbourg. L'édition 2018 avait pour thème : « Produire ou se reproduire ». Quelles grandes lignes se sont-elles dégagées de vos débats ? Quelles sont les interactions entre les différentes législations nationales, à l'heure où, par construction, les frontières européennes s'effacent, ou en tout cas ne sont plus insurmontables ?

Monsieur le professeur, votre témoignage se base sur une longue pratique professionnelle et vous avez insisté sur les problèmes que pouvaient poser les limites édictées par la loi. Les législateurs que nous sommes écoutent les praticiens, afin de prévoir les évolutions, tout en recherchant l'équilibre entre ce qui doit être possible et ce qui ne doit pas l'être.

Vous nous avez appelés, avec un certain enthousiasme, à autoriser davantage de pratiques. Permettez-moi de renverser la proposition et de vous demander ce qui, selon vous, doit rester de l'ordre de l'interdit. Car la préoccupation du législateur est aussi de faire en sorte de maintenir un certain nombre d'interdits.

Merci pour cet exposé très clair, basé sur une expérience professionnelle digne d'écoute et de respect. Vous n'avez pas parlé de la GPA, en nous expliquant que le sujet n'était pas d'actualité. Il n'est pourtant pas exclu qu'elle vienne en discussion, sous forme d'amendement. J'aimerais comprendre pourquoi vous avez changé d'avis sur ce sujet, puisque vous êtes désormais favorable à la GPA encadrée.

Oui, l'anonymat et la gratuité sont les fondements du don en France. L'anonymat n'existe presque plus et n'aura plus lieu d'être dans vingt ans. Le promettre aujourd'hui serait une fausse promesse. Il est donc désormais inutile d'aborder ce sujet.

En revanche, le principe de gratuité est au centre de toute une série de conférences que j'ai programmées cette année. Pour l'illustrer, je vous parlerai de cette femme qui se rend régulièrement dans mon centre et dont les cinq enfants sont placés à la DDASS. Elle a subi une ligature des trompes lors de la cinquième césarienne. Elle est venue nous demander une FIV après avoir trouvé un nouveau compagnon. Nous lui avons répondu que ce serait un sixième enfant accueilli par la DDASS. Elle nous a rétorqué : « Comment ? Vous m'interdisez de refaire ma vie ? Vous me jugez pour ce qui s'est passé autrefois ! ». Personne ne s'est senti de refuser. Elle a du reste rappelé : « J'y ai droit ; j'ai droit à quatre tentatives. Et c'est gratuit. »

Le pire, c'est qu'il se produit, dans tous les centres de France, un phénomène que vous ne connaissez pas : des FIV qui se terminent par des IVG. Récemment, une de mes patientes s'est rendue à Saverne, près de Strasbourg, pour subir une IVG, avant de revenir me voir pour une nouvelle FIV. Mis au courant de la situation, je l'ai sommée de m'expliquer : « Je mets à votre service toute mon équipe, et l'argent de la nation ! » Réponse : « Ce n'est pas parce que je suis stérile que je n'ai pas le droit de faire comme les autres femmes. » Et il s'agissait d'une infirmière…

L'IVG et la FIV, cela ne coûte rien, donc, pour les citoyens, cela ne vaut rien. Il en va de même pour les médicaments, les pharmaciens vous le diront : dès qu'il s'agit de mettre un euro sur le comptoir pour acheter une boîte prescrite, les gens préfèrent ne pas la prendre. La gratuité est une véritable erreur. Et pourtant, j'ai le coeur à gauche : je pense qu'il faut aider les pauvres, que si la CMU était attribuée de manière plus rigoureuse, il n'y aurait pas de contestation de la part du corps médical – il est toujours difficile de voir un bénéficiaire de la CMU garer sa Jaguar devant chez soi, même si le cas est rare… La gratuité est mère d'une certaine déconsidération des soins. Je m'attaquerai donc à la gratuité, au risque de prendre des boulets de canon – ce que je ne déteste pas. Je ferai réfléchir mes collègues qui bêlent tous au nom de « gratuité ». Je conteste cette gratuité, je la conteste véritablement.

La France sera probablement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit à connaître ses origines. La question n'est pas de connaître ses origines lorsque l'on est issu d'un adultère – il appartient aux femmes de gérer leur fécondité, de savoir avec qui et quand elles font des enfants et je suis favorable à ce que l'on éduque mieux les citoyens sur le fait de garder un secret, avec la responsabilité énorme que cela implique. Mais quand c'est l'État qui y prête la main en finançant des centres de FIV gratuits, on est en droit d'avoir toute la transparence.

Sur les cancers, y compris à très mauvais pronostic, je suis tenu d'être transparent ; j'accompagne, et je dis. Mais dans le cas de la FIV, je suis le garant d'un secret, je suis le gardien d'une porte derrière laquelle se trouvent des embryons. Je ne peux rien répondre à celui qui me dit : « Monsieur, je veux savoir qui a donné son sperme ce jour-là, je veux aller boire une bière avec lui. Je serai peut-être déçu, mais je le veux et vous n'avez rien à me dire sur mon besoin de reconstituer mon histoire. J'ai un papa d'amour, je ne cherche pas un père, mais je veux rencontrer cette personne. »

Je suis favorable à ce que l'on confie cette mission au conseil national d'accès aux origines personnelles – CNAOP – qui est spécialisé dans l'entremise entre les mères et les enfants nés sous X. Les enfants nés de don préféreraient que soient créées des plateformes collaboratives permettant de contacter le donneur – une idée, moderne, technique, jeune. En attendant, il y aurait une solution simple : pour les cas passés comme ceux à venir, le CNAOP pourra, lorsque l'enfant aura atteint l'âge de dix-huit ans, contacter le donneur et lui demander s'il souhaite révéler son identité. Le donneur sera libre de refuser, ce qui mettra fin à la procédure ou d'accepter, mû par la curiosité de voir ce qu'a donné son don et, peut-être même d'en tirer fierté.

Pourquoi veut-on absolument maintenir le schéma de la famille bourgeoise des années 1970 avec un papa, une maman, un enfant, et le « ni vu ni connu », comme l'écrit Irène Théry ? Nous n'avons plus besoin de cela aujourd'hui. D'ailleurs, les Africains nous rappellent toujours qu'il faut plein de parents – tout un village – pour faire un enfant.

Monsieur Chiche, le Forum européen de bioéthique est une structure qui permet au grand public, souvent passionné par ces sujets, de rencontrer les meilleurs spécialistes, qui lui expliquent les enjeux sans recourir à PowerPoint et sans mots grossiers. Il est ensuite invité à poser des questions pendant une heure. Les salles sont combles, ce qui montre bien qu'il faut mettre la bioéthique et ses enjeux à la portée du grand public : cela concerne le sort de ses enfants.

Les frontières ont été évoquées lors de la huitième édition, « Produire et se reproduire », où des orateurs francophones européens, comme chaque année, étaient invités. Je ne sais si l'on peut résumer une semaine de réunions – tout est sur internet –, mais l'idée est que dans cent ans, le mode de reproduction aura complètement changé. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer : dans un siècle, nous pratiquerons l'exogénèse, nous utiliserons des gamètes artificiels et nous pourrons créer un spermatozoïde à partir d'une cellule de peau d'une femme. Il faudra bien sûr réviser les lois bioéthiques – vous voyez ce que je veux dire…

Nous sommes engagés dans une courbe exponentielle, et nous n'en sommes qu'au début : cela va aller très vite. La France est un village, perdu dans un océan de libéralisme. Il s'agit de rappeler que nous avons des règles, mais qui soient étayables par un raisonnement rationnel et non poussées par des lobbies. Je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi je suis contre le clonage reproductif, au nom de la règle morale, laïque, qui consiste à dire : « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on t'ait fait ». Cela me paraît suffisant pour qu'un pays l'interdise, plutôt que d'expliquer que c'est une omission dans les vieux textes… Les textes révélés ne parlent jamais du clonage reproductif ! Mais nous, avec notre morale laïque, nous pouvons l'interdire. Nous avons des biscuits pour cela.

Tout le monde est d'accord pour dire que lorsqu'il sera possible d'élever un millier d'embryons en batterie pour chaque couple et de sélectionner ceux qui ont les bonnes caractéristiques, on le fera. Dans cent ans, il sera probablement assez archaïque de vouloir porter soi-même son enfant… L'évolution des techniques va nous déniaiser ; il faut nous y attendre et nous y préparer.

Monsieur Hetzel, qu'est-ce qui doit être interdit par la loi ? J'y ai longtemps réfléchi : toucher au génome reproductif d'un être humain est pour moi une ligne jaune, non franchissable. Je ne parle pas du génome somatique : s'il est possible demain de changer son génome pour devenir immun contre le SIDA ou non susceptible d'être touché par la DMLA, beaucoup le demanderont – il faut l'accepter. Mais toucher à l'espèce humaine en acceptant, dans une famille touchée par une maladie, de changer définitivement son génome peut créer deux sortes d'espèces humaines : ceux qui auront eu les moyens, et ceux qui ne les ont pas. Peut-être changerai-je d'avis un jour, mais pour l'heure, telle est ma ligne jaune : ne pas toucher au génome reproductif.

Madame Poletti, j'étais autrefois très opposé à la GPA. Dans les années 1980, alors chef de clinique, j'avais rencontré pour les besoins d'une publication des mères porteuses, qu'une association strasbourgeoise – les Cigognes – mettait en relation avec des femmes demandeuses. De la dizaine d'entretiens d'environ une heure, deux groupes d'importance sensiblement égale s'étaient dégagés : celui des femmes que cela ne dérangeait pas d'être enceintes, qui trouvaient que c'était là de l'argent facile – ce qui m'avait fortement inquiété – et le groupe des femmes qui disaient : « j'ai la chance d'avoir un corps intègre, être mère est la plus grande des joies, je suis donneuse de sang et de moelle, et je vais donner cela à une autre femme et j'en serai très fière. » Ma publication concluait sur le fait qu'il ne fallait pas laisser faire – à cause des sales premières – et j'ai été assez content lorsque la loi, quelque cinq ans plus tard, a interdit cette pratique.

Puis j'ai rencontré des patients. Les patients éduquent les médecins, pour peu que ceux-ci soient aptes à les écouter. Un couple de diplomates turcs, dont le premier enfant était mort lors d'un accouchement difficile, et qui venaient de perdre leur second enfant à la suite d'un décollement placentaire, qui avait nécessité une hystérectomie, est venu me voir, accompagné de la soeur de la femme. Ils m'ont demandé de créer des embryons avec leurs gamètes et de les implanter dans l'utérus de la soeur, déjà mère de deux enfants et qui habitait le pavillon mitoyen. Ils m'ont assuré qu'ils repartiraient en Turquie sitôt l'opération terminée, où les lois sur l'adoption n'étaient pas les mêmes. Je leur ai expliqué que la loi me l'interdisait et les ai adressés à un confrère en Belgique. J'ai reçu trois faire-part de naissance successifs. Cela m'a fait réfléchir. Où est la moralité de cette affaire ? Il n'y en a pas. Au contraire, la soeur mérite une statue.

Plus tard, j'ai rencontré une femme qui avait perdu son utérus dans une clinique à l'âge de vingt-huit ans, en même temps que son enfant et qui avait failli en mourir. Au SMIC, comme son mari, elle venait demander qu'on l'aide – si elle avait eu de l'argent, elle serait partie à l'étranger. Sa patronne m'a expliqué au téléphone : « Monsieur, ce qui est arrivé à mon employée est une honte. Moi, j'ai eu deux enfants. Je vais porter son enfant, et je paierai tout. » Elle l'a fait, et j'ai suivi la grossesse. Elle venait avec son employée aux échographies et l'employée caressait le ventre de sa patronne en pleurant toutes les larmes de son corps. J'ai mis les deux femmes dans la même chambre après l'accouchement – le mari était dans le couloir avec les deux grands enfants, très fiers de ce qu'avait fait leur mère. La patronne a dit : « Docteur, j'ai vu que vous alliez sur les estrades. Dites-leur bien à tous, que deux femmes peuvent faire ça par solidarité. Dites-leur ! J'ai tout fait, j'ai tout payé. »

La solidarité entre femmes, cela existe : c'est ce que l'on appelle la GPA éthique. Nous pouvons, par des décrets encadrant très sévèrement ce mécanisme, faire en sorte que cette histoire-là puisse avoir lieu en France, les citoyens, y compris les pauvres, égaux devant la loi. Ceux qui ont de mauvaises raisons de faire une GPA – ils sont peu, mais ils existent – continueront d'aller à l'étranger. J'estime à 400 le nombre de candidates qui n'ont pas d'utérus, parce qu'elles sont nées sans ou qu'elles l'ont perdu.

Pour terminer et vous montrer à quel point la situation est intenable, je vous raconterai ce qui est arrivé récemment à cette Niçoise, victime d'un cancer du col de l'utérus à l'âge de trente ans, qui avait dû subir une hystérectomie. Elle a décidé avec son mari de vendre leur maison pour mener une GPA à l'étranger. Ils ont trouvé une femme du Havre, mère de trois enfants, sont devenus amis avec elle, l'ont emmenée en Ukraine, pour entamer une grossesse avec le sperme du mari et l'ovule de la mère d'intention – probablement contre rémunération.

Ce couple est venu à Strasbourg parce qu'ils me savaient pas défavorable à cette pratique, contrairement à mes collègues qu'ils trouvaient très durs. Je leur ai expliqué que je les placerais dans deux chambres mitoyennes et que la seule chose que je leur demanderais était que la femme qui accouche sorte de la maternité avec le bébé dans les bras. Pour le reste, je leur ai conseillé de s'adresser à un avocat.

Au septième mois de grossesse, j'ai revu la femme du Havre : un avocat lui avait expliqué que l'enfant hériterait d'elle, quoi qu'il arrive : « Je n'ai pas un gros héritage, et je ne voudrais pas que ce quatrième enfant le partage avec les trois premiers. Je vais donc accoucher sous X ». J'ai essayé de l'en dissuader, en lui expliquant ce qu'impliquait un accouchement sous X, dont le placement immédiat de l'enfant. Je n'ai pas eu le bon réflexe, j'aurais dû lui dire d'aller accoucher ailleurs, car c'est bien cela qui s'est produit. Elle est venue accoucher dans mon service, j'ai mis l'autre couple dans la chambre d'à côté. Ils pleuraient toutes les larmes de leur corps ; génétiquement, cet enfant était le leur. Les psychologues du département sont venus, ont pris l'enfant et un juge bien-pensant a décidé qu'il serait placé dans une famille d'accueil, avec interdiction de visite. Il avait les génomes sous les yeux, il savait qu'il serait obligé de rendre l'enfant à ses deux parents d'intention, mais il les a empêchés de voir leur enfant pendant huit mois.

Trouvez-vous cela normal ? Pensez-vous que l'intérêt de l'enfant ait été préservé ? Laisser la loi en l'état est une énorme erreur ! Écoutez la jeune génération : un jour, cela aura lieu ; il faut bien encadrer. Entre le « tout est permis » de la Californie et le « tout est interdit » de la France, il existe un juste milieu : le cas par cas. Le cas par cas, c'est intelligent, et c'est ce que nous faisons en diagnostic prénatal. Ce n'est pas la représentation nationale qui nous dit : « bec-de-lièvre, tu laisseras, achondroplasie tu avorteras ». Il n'existe pas de liste, nous nous réunissons et les décisions que nous prenons sont contrôlées a posteriori. Et c'est très bien ainsi.

Le cas par cas est également utilisé pour les essais thérapeutiques – le préfet nomme un comité de protection des personnes qui décide si l'essai thérapeutique est acceptable : s'il est refusé à Brest, il sera refusé à Strasbourg. Le cas par cas doit être le principe : une femme qui veut récupérer ses ovocytes congelés à quarante-huit ans ? Cas par cas : un comité de la parentalité, paritaire, a un an pour décider, après avoir consulté un obstétricien, un psychologue. On se fait son opinion. Nous devons procéder de la même manière pour la GPA. Si nous ne le faisons pas maintenant, nous finirons par le faire, soyez-en certains !

La séance s'achève à neuf heures cinquante.

Membres présents ou excusés

Mission d'information de la conférence des présidents sur la révision de la loi relative à la bioéthique

Réunion du jeudi 20 septembre 2018 à 8 h 30

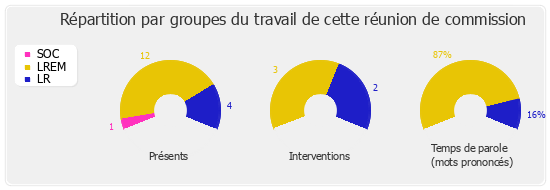

Présents. – M. Joël Aviragnet, M. Xavier Breton, Mme Blandine Brocard, M. Guillaume Chiche, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Élise Fajgeles, Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel, M. Jean-Carles Grelier, M. Patrick Hetzel, M. Jean François Mbaye, Mme Bérengère Poletti, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, Mme Agnès Thill, M. Jean-Louis Touraine, Mme Laurence Vanceunebrock-Mialon

Excusée. – Mme Annie Vidal