Mission d'information sur l'aide sociale à l'enfance

Réunion du jeudi 9 mai 2019 à 14h00

Résumé de la réunion

La réunion

Mission d'information de la Conférence des présidents sur l'aide sociale à l'enfance

Jeudi 9 mai 2019

La séance est ouverte à quatorze heures quinze.

Présidence de M. Alain Ramadier, président de la mission d'information de la Conférence des présidents

————

Mes chers collègues, nous accueillons Mme Isabelle Frechon, sociodémographe et Mme Pierrine Robin, sociologue.

Madame Frechon, vous vous êtes intéressée aux phénomènes de précarité qui ponctuent le parcours des enfants ayant eu à connaître le système d'aide sociale à l'enfance, et qui sont plus particulièrement vulnérables lorsqu'ils sortent du dispositif. Vous avez aussi travaillé sur la question des mineurs non accompagnés (MNA), sujet que nous aborderons certainement au cours de la discussion.

Madame Robin, vous travaillez également sur le parcours de vie des enfants pris en charge ; vous avez procédé à une étude comparative des systèmes français et allemand, dont nous aimerions que vous fassiez une présentation.

Je vous laisse la parole, avant les questions de la rapporteure et des membres de la mission d'information.

Nous aimerions toutes deux commencer par vous donner quelques éléments d'interprétation sur l'examen, mardi 7 mai, de la proposition de loi de Mme Brigitte Bourguignon.

J'ai réalisé avec l'Institut national d'études démographiques (INED), le laboratoire Printemps et une dizaine de chercheurs une étude sur la fin de parcours en protection de l'enfance, portant sur des jeunes âgés de 17 à 20 ans et bénéficiant d'un contrat jeune majeur.

Parmi les MNA qui bénéficient de ce contrat, 69 % d'entre eux sont entrés à l'ASE après l'âge de 16 ans. Il existe dans cette population peu de différences avec ceux qui sont entrés à l'ASE avant l'âge de 16 ans : la proportion de filles et de garçons est semblable – 85 % et 15 %. Dans les deux cas, la moitié d'entre eux ont vécu à la rue avant d'être placés, et plus de la moitié n'ont plus de contact avec leurs parents. Mais certains éléments différencient les MNA qui sont entrés après l'âge de 16 ans de ceux qui sont arrivés avant : ils ont davantage consulté pour un problème de santé psychologique au cours des douze derniers mois – 26 % contre 16 % –, et ont encore moins de personnes sur qui compter. À la question : « Connaissez-vous une personne capable de vous dépanner en cas de problèmes financiers ? », ils sont 68 %, contre 58 %, à répondre « non », et à la question de savoir s'ils seraient capables de voler de leurs propres ailes, ils sont 75 %, contre 66 %, à répondre par la négative.

Parmi les jeunes non-MNA concernés par un contrat jeune majeur, 32 % sont arrivés après l'âge de 16 ans. Leur profil, comparé à celui des jeunes entrés avant l'âge de 16 ans, est très particulier : 65 %, contre 52 %, sont des filles ; plus de la moitié d'entre eux, contre 20 %, pour ceux entrés avant 16 ans, ont eu des galères de logement ; un jeune sur cinq a connu la rue avant d'avoir été pris en charge, contre 9 % des jeunes arrivés avant l'âge de 16 ans. Enfin, 15 % d'entre eux, contre 4 %, ont un enfant ou en attendent un, ce qui montre l'absolue nécessité d'inclure dans le texte des dispositions sur l'accueil mère-enfant.

Côté santé, cela ne va pas mieux : ils sont deux fois plus à se déclarer peu satisfaits de leur état de santé – 20 % contre 10 % – et sont plus nombreux à avoir consulté pour un problème de santé psychologique les douze derniers mois – 44 % contre 25 %. Enfin, ils sont plus isolés, puisque 43 % d'entre eux, contre 28 %, déclarent ne connaître personne à qui demander de l'aide en cas de problèmes financiers.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les jeunes qui entrent plus tard dans le système sont bien plus isolés. Il convient donc de faire très attention à cette population.

Je voudrais à mon tour réagir aux modifications apportées à la proposition de loi et appuyer les propos d'Isabelle Frechon, ayant mené, avec un groupe de jeunes chercheurs pairs, une étude plus qualitative sur la transition à l'âge adulte.

La nouvelle rédaction de ce texte me semble très problématique pour deux raisons. Elle repose sur la logique selon laquelle il faut renvoyer ces jeunes vers le droit commun afin de ne pas créer des assistés. Or ces jeunes présentent des problèmes spécifiques, notamment d'attachement ; demander de l'aide leur est compliqué, notamment lorsqu'il n'y a pas de continuité entre leurs interlocuteurs. Toutes nos enquêtes montrent que les jeunes qui ont été accompagnés dans le droit spécifique de manière longue et continue, jusqu'à l'âge de 21 ans, ont le sentiment de pouvoir se débrouiller par eux-mêmes, alors que ceux qui sont lâchés vers l'âge de 16 ans ont toujours besoin d'aide à l'âge de 24 ans et recourent à d'autres dispositifs pour la santé mentale ou le logement. C'est un leurre que de dire que le droit commun peut répondre aux problématiques de ces jeunes.

Par ailleurs, nous ne sommes pas dans un pays de l'Europe du Nord, comme le Danemark, où existe un droit commun fort et où l'ensemble des jeunes bénéficient d'une aide. La garantie jeune à laquelle sont renvoyés les jeunes Français en précarité est une voie de garage, puisqu'ils ne sont ni en formation ni en emploi.

Comme l'a expliqué Isabelle Frechon, l'image des jeunes qui arrivent dans le système après l'âge de 16 ans est erronée. Ils n'y entrent pas à cause d'un problème ponctuel dans la famille ou parce qu'ils traversent une crise d'adolescence plus grave : certains sont à l'issue d'un parcours migratoire qui leur a fait connaître de multiples situations de prise en charge – à une tante, une grand-mère, puis à un tiers en France – et subir diverses maltraitances ; d'autres ont connu des situations familiales très complexes. Ils apparaissent dans le dispositif lorsqu'ils trouvent eux-mêmes les moyens d'entrer en contact avec les services sociaux, une fugue par exemple. Ceux qui ont été le plus exposés, et le plus longtemps, à des violences familiales comme l'inceste, ont besoin d'un temps de maturation psychique pour sortir de cette situation – pour l'enfant, il est incompréhensible d'être éduqué et violenté par la même personne.

Ces jeunes arrivent donc tardivement dans le dispositif, parce qu'ils n'ont pas été repérés, parce qu'ils étaient dans des systèmes familiaux très enfermants, ou parce que le processus qui les a conduits à demander de l'aide s'est avéré plus long. Ce sont ceux qui ont été exposés aux situations les plus complexes, les plus lourdes, les plus traumatisantes et le plus longtemps. Ils ont davantage besoin d'aide que ceux qui sont entrés plus tôt dans le système, ont connu un parcours plus stable dans l'accueil et disposent finalement de plus de ressources pour se débrouiller. Or ce sont ceux que l'on veut exclure du dispositif. Il y a là une forme de double peine : ils sont moins repérés, et lorsqu'ils le sont, on leur explique qu'il est trop tard pour les aider.

Je reprends le cours de notre audition, en commençant par vous remercier de me donner l'occasion de présenter les résultats des recherches d'une équipe qui travaille depuis longtemps sur les jeunes pris en charge au titre de la protection de l'enfance.

Les enquêtes que je réalise depuis plus de vingt ans consistent à interroger les jeunes sur leur propre perception, afin de mieux connaître leurs conditions de vie. La plus récente est l'enquête ELAP – sur l'autonomisation des jeunes après le placement –, menée par l'INED et le laboratoire Printemps, qui rassemble une dizaine de chercheurs. Cette enquête a consisté à interroger les jeunes en plusieurs vagues, avant et après leur fin de parcours.

Il m'est arrivé moins souvent d'interroger les professionnels. Dans l'étude « les politiques sociales à l'égard des enfants en danger » de 2009, nous avons reconstitué, avec Stéphanie Boujut et Didier Drieu, les parcours d'une cohorte d'enfants ayant connu au moins un placement, tout en menant des entretiens avec les professionnels pour mieux comprendre l'organisation des mesures de placement.

Je mobilise d'autres sources de données quantitatives comme l'enquête Sans Domicile de 2012, conduite par l'INSEE et l'INED, des données comparatives, les statistiques de la protection de l'enfance sur les bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance et les enquêtes auprès des établissements sociaux – enquêtes « ES » –, menées par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES).

Cette audition portant moins sur la sortie de parcours que sur le système de protection de l'enfance dans son ensemble, j'aborderai trois thématiques qui me semblent particulièrement sensibles : les conséquences de la mise en oeuvre de la politique par le département sur le lien parental ; l'articulation entre le parcours institutionnel et le parcours scolaire ; la précarité résidentielle.

Pour le premier point de cette intervention, je m'appuierai sur l'étude « les politiques sociales à l'égard des enfants en danger ». Il n'est pas simple, en France, de reconstituer de façon exhaustive le parcours d'un enfant : cela suppose de pouvoir accéder aux dossiers de l'aide sociale, aux dossiers des tribunaux pour enfants en cas de mesures judiciaires civiles et de recourir à d'autres moyens si des mesures ont été prises en application de l'ordonnance de 1945. Et lorsque l'enfant a été pris en charge par plusieurs départements, cela s'avère plus compliqué encore.

Malgré ces limites, nous sommes parvenus à reconstruire le parcours de plus de 800 enfants pris en charge en protection de l'enfance dans deux départements. Nous avons dû lire 1 000 dossiers papier – les données ne sont pas informatisées – pour analyser les motifs d'entrée, de sortie, et les données relatives aux liens familiaux. Nous n'avons pas eu accès aux dossiers des enfants dont le parcours dans le département s'était achevé avant leurs 10 ans, car ils sont alors transmis aux archives départementales.

L'étude portait sur des enfants nés au milieu des années 1980, qui avaient atteint l'âge de 21 ans au moment de la collecte. Elle a été réalisée dans deux départements aux capacités d'accueil opposées : un département de province, disposant de 1 000 places d'accueil, un département d'Île-de-France, dont la capacité était très restreinte. Je souligne au passage qu'il n'existe pas d'indicateur fiable sur l'ensemble des lits disponibles dans un département, l'indicateur de l'adresse ne prenant pas en compte les places en famille d'accueil.

La capacité d'accueil d'un département a des conséquences impressionnantes sur les parcours des enfants. Le risque de placer l'enfant, une fois le danger avéré, est beaucoup plus grand dans un département où la capacité d'accueil est faible : dans le département d'Île-de-France de notre étude, plus de la moitié des jeunes, contre 31 % dans le département de province, avaient connu au moins une forme de maltraitance avant leur prise en charge.

Lorsque la capacité d'accueil est faible, le temps de placement est réduit : les parcours étaient plus courts d'un an en moyenne dans les départements d'Ile-de-France, et l'alternance avec les placements en milieu ouvert plus grande. La difficulté de trouver une place entraîne des placements moins préparés, avec une moindre adhésion des enfants et de leur famille. Comme l'indiquait une psychologue interviewée, le manque de préparation des parents fait qu'ils perçoivent le placement non comme une aide mais comme une sanction, et qu'ils se sentent étiquetés « mauvais parents ».

Dans le département bien doté en places d'accueil, les professionnels ont fait état d'autres risques : lorsque l'on sait qu'il y a de la place, on prend plus rapidement une mesure de placement, en mettant de côté la prévention. Sauf si le schéma départemental insiste sur cette dimension et que la question est prise à bras-le-corps, on passe outre la prévention ; une fois l'enfant placé, on se passe plus facilement d'un accompagnement social et éducatif de la famille.

La question du lien avec les parents est très complexe. Sans doute l'avez-vous compris au travers des témoignages des jeunes que vous avez auditionnés, les effets du maintien du lien à tout prix, mal accompagné, sont dévastateurs. Des études françaises, mais aussi étrangères, ont mis en évidence les effets néfastes d'un retour dans la famille, suivi d'un nouveau placement. Ces parcours chaotiques, faits d'allers-retours se retrouvent chez plus de la moitié des sans-domicile anciennement placés sur lesquels nous avons enquêté, alors qu'ils représentent 30 % de l'ensemble des parcours.

Les jeunes placés n'ont pas tous la même histoire, ils ne bénéficient pas tous des mêmes soutiens familiaux. Certaines prises en charge en protection de l'enfance permettent simplement de seconder la famille durant une phase de vie difficile. Un quart des jeunes ont connu des placements courts, de moins de deux ans, suivis d'un retour en famille définitif. Pour ceux-là, la protection de l'enfance a joué un rôle de suppléance familiale. On remarque que les retours définitifs sont surtout possibles lorsque les deux parents existent encore, même séparés.

Il est fort probable que l'on pourrait faire mieux, avec une meilleure prévention, notamment lorsqu'il s'agit de familles monoparentales. La première vague de l'étude ELAP, qui portait sur des jeunes âgés de 17 ans, montre que les ruptures parentales sont nombreuses, et que lorsque l'un des parents est présent, il s'agit bien souvent de la mère. Il importe vraiment de réfléchir au soutien à apporter aux mères.

S'agissant du deuxième point, la scolarité au fil des âges en protection de l'enfance, commençons par dire, avec Tristan Poullaouec, que l'obtention d'un diplôme est la seule arme pour prétendre à la mobilité sociale en France.

Si l'on excepte les MNA, pour lesquels la question ne se pose pas de la même manière – les jeunes placés sont 55 % à avoir redoublé au moins une fois ; 39 % d'entre eux, contre 17 % dans la population générale, ont redoublé en primaire ; 25 % ont suivi une classe adaptée aux jeunes en difficulté scolaire et 24 % disent avoir des difficultés à lire ou à écrire le français ; 24 % ont connu des périodes de déscolarisation de deux mois ou plus, ces mauvais résultats, associés aux perspectives médiocres de fin de parcours, incitent les professionnels à les orienter de manière massive vers les voies courtes et professionnalisantes.

Annick-Camille Dumaret, qui a conduit des études en 1982, en 1999 et en 2011 a montré que les écarts avec la population générale se sont accrus, sous l'effet de l'allongement du temps de scolarité. Alors que les résultats n'étaient pas mauvais en 1982, le fossé a commencé de se creuser en 1999, au point qu'en 2011, la chercheuse a dû renoncer à une comparaison avec la population générale, et a opté pour un groupe plus proche, les jeunes déscolarisés ou ayant terminé leur scolarité avant l'âge de 20 ans. Si les écarts se sont accrus aussi fortement, c'est que l'on ne prend pas en compte l'évolution de la société et l'allongement des études. Dans sa thèse, un chercheur a montré que la formation des éducateurs, qui porte sur des savoirs davantage professionnels que théoriques, entraîne, chez eux, une défiance vis-à-vis des études longues.

Une enquête que j'ai menée récemment avec Céline Dumoulin montre les effets délétères de cette prise en charge sur les filles, principalement. En effet, alors qu'elles redoublent moins et sont moins déscolarisées que les garçons, elles connaissent plus de difficultés d'insertion qu'eux. On laisse plus facilement une fille sans formation qu'un garçon.

Les résultats vont totalement à l'inverse de ceux de la population générale, même lorsqu'il s'agit des milieux sociaux les plus défavorisés – les milieux populaires ont compris toute l'importance d'obtenir un diplôme. Dans la population générale, les filles sont très peu nombreuses dans les parcours courts et professionnalisants ; lorsqu'elles sont placées, elles y réussissent encore moins que les garçons ; et comme l'on n'a pas pensé à leur ouvrir la possibilité de rebondir sur un bac pro après un CAP – comme c'est le cas dans certaines filières masculines –, elles arrêtent plus tôt.

Il me semble absolument nécessaire de faire de la scolarité des filles et des garçons placés une priorité. Il faut avoir à l'esprit que l'éducation nationale s'est jusque-là très peu investie pour ces jeunes. Les inégalités scolaires sont liées à la possibilité ou non de bénéficier d'un accompagnement scolaire ; si des dispositifs comme l'aide aux devoirs sont mis en place dans les établissements en réseau d'éducation prioritaire (REP et REP +), il faut savoir que les lieux de placement ne coïncident pas avec la carte de l'éducation prioritaire.

Je souhaite corriger un chiffre que j'entends souvent, selon lequel 70 % des jeunes de la protection de l'enfance sortiraient de l'école sans diplôme. Ce n'est pas ce qui ressort de l'enquête ELAP, qui n'a pourtant pas été réalisée dans les sept départements les mieux dotés : 30 % des jeunes de la protection de l'enfance sont sortis sans diplôme ; parmi les 70 % qui ont obtenu un diplôme, 30 % ont eu le brevet, 35 % un CAP, 35 % le baccalauréat. Ces résultats, comparés à ceux de la population générale, ne sont pas satisfaisants, mais ils sont bien éloignés du chiffre précité, sur l'origine duquel je m'interroge. Certes, 70 % des jeunes placés âgés de 17 à 20 ans n'ont pas de diplôme, mais s'ils sont pris en charge, c'est précisément parce qu'ils en préparent un... C'est toute l'importance du contrat jeune majeur : 41 % des jeunes sortis sans diplôme n'ont pas de contrat jeune majeur ; ceux qui ont bénéficié d'un contrat jeune majeur ne sont que 24 % à ne pas avoir obtenu de diplôme.

Troisième point, les jeunes pâtissent d'une instabilité résidentielle tout au long de leur vie d'enfant et d'adolescent. Près de deux jeunes sur cinq disent avoir connu de grosses difficultés de logement, de ne pas avoir su où loger et dormir, avant ou pendant le parcours de placement. 25 % des non-MNA et 66 % des MNA ont connu la rue avant d'être placés, 11 % des non-MNA et 50 % des MNA l'ont connue entre deux placements.

L'instabilité résidentielle tient aussi à la succession des lieux d'accueil. Le parcours de placement doit être le plus stable possible, et pourtant, un quart des jeunes âgés de 17 à 20 ans ont connu plus de quatre lieux d'accueil différents.

La fin de parcours comporte aussi son lot d'incertitudes résidentielles. Les travaux de Pascale Dietrich-Ragon montrent que les jeunes ont un risque très élevé de connaître des galères de logement à la sortie de placement : à peine la moitié sont locataires ; 15 % sont logés en foyer jeune travailleur ou en résidence sociale, la majorité sont hébergés. Ils sont 7 % à connaître la rue, mais 19 % si on leur a refusé un contrat jeune majeur.

En conclusion, la capacité d'accueil des départements influence la durée du parcours, avec une mise en danger des jeunes lorsqu'elle est trop restreinte et une mauvaise adhésion au placement, aux conséquences néfastes pour l'enfant et sa famille ; pour éviter les placements trop longs, la prévention et les mesures en milieu ouvert sont importantes. Il est nécessaire de mettre les bouchées doubles sur la scolarité des enfants placés pour éviter de les ancrer dans une pauvreté adulte. Il existe un traitement différencié des garçons et des filles en protection de l'enfance ; celles-ci nécessitent pourtant une attention toute particulière pour que soit rompu le cycle des violences et qu'elles aient de véritables chances de s'en sortir. Enfin, pour mettre fin à la spirale des ruptures, il convient de tenir compte de la vulnérabilité résidentielle dans la durée.

Chercheuse au centre de recherche franco-allemand Marc-Bloch à Berlin, je me propose de donner un éclairage sur le système allemand de protection de l'enfance dans une perspective comparatiste, avant d'évoquer une étude qui a associé, à une équipe de chercheurs de l'université Paris-Est Créteil, un groupe de jeunes sortant des dispositifs.

Les systèmes allemand et français peuvent être classés parmi les régimes corporatistes, ou conservateurs, qui se caractérisent par la recherche d'un équilibre entre la famille et l'État dans la gestion des risques sociaux qui affectent les différents âges de la vie. Dans ces systèmes, le droit commun ne peut pas être la réponse unique car les choses sont plus compliquées pour les individus dont la famille est absente ou défaillante. À la différence des systèmes que l'on observe dans les pays d'Europe du Nord, l'intervention n'est pas centrée sur l'individu ; elle porte sur la famille, dans son ensemble. Quant aux États d'Europe du Sud, ils n'interviennent pas dans le cercle familial.

Il y a en Allemagne une tradition socio-pédagogique forte et une attention à ce que l'on appelle le « monde vécu » : les dispositifs sont calés non sur des aspects administratifs mais sur la perception des bénéficiaires.

Des spécificités historiques peuvent expliquer les différences de conception et d'organisation de l'aide. En France, la responsabilité de la gestion des enfants orphelins, abandonnés ou perçus comme à risque social est, depuis la Révolution, une oeuvre d'État, et le secteur associatif est peu présent dans la co-conception des dispositifs. En Allemagne, unifiée plus tardivement, en 1871, les dispositifs nationaux, notamment sous la République de Weimar, se sont articulés avec de forts dispositifs locaux. Plus tard, le régime national-socialiste a mené une politique ambiguë vis-à-vis des enfants, puisqu'il s'est agi à la fois d'accompagner les familles, en prévenant les mauvais traitements, et d'exterminer les enfants handicapés et les enfants délinquants. Par ailleurs, les dispositifs locaux ont été centralisés, ce qui a conduit le secteur social, après la guerre, à faire montre de méfiance à l'égard d'un État tout-puissant et d'une intervention toute étatique. L'ensemble de la société civile a alors été appelé à participer, non seulement à la mise en oeuvre de l'aide, mais aussi à sa conception.

Dans les années 1960, une révolte d'enfants placés, qui avaient fui les foyers pour rejoindre des colocations étudiantes, a conduit à une conception plus démocratique du système d'aide. Trente ans plus tard, une réforme a permis d'axer davantage le dispositif d'accompagnement sur la socio-pédagogie et la participation des enfants.

En France, le dispositif est décentralisé mais l'État cherche à jouer son rôle de leader, à impulser les normes. Les associations, qui mettent en place 80 % des dispositifs, sont peu consultées dans la conception de ceux-ci. Le système d'appel d'offres fait qu'elles ont progressivement délaissé leur rôle militant pour se consacrer à la mise en oeuvre de l'aide ; il existe une dichotomie et ce sont en fin de compte les fédérations, qui ne prennent pas en charge les enfants, qui occupent le plus de place dans le débat public.

En Allemagne, une séparation très nette distingue les pouvoirs fédéraux des régions fédérées. Cette séparation s'exerce aussi sur un plan horizontal, en séparant les différents acteurs participant au dispositif. L'aide sociale à l'enfance est placée à l'échelon des communes. Ces structures, les Jugendämter, gèrent l'ensemble des sujets liés à l'enfance et la jeunesse, ce qui concerne l'enfance en danger, l'enfance handicapée, l'enfance délinquante, etc. – soit toutes les questions regardant l'enfance et la famille.

La loi de protection de l'enfance ne constitue pas un texte particulier, elle s'inscrit dans un texte législatif plus général qui porte sur l'ensemble des familles et des enfants. Dans la mesure où le sujet de la protection de l'enfance n'occupe qu'une faible partie de cette loi plus générale, le système est différent du modèle français, et moins stigmatisant. C'était d'ailleurs en 2014 la même ambition qui animait Dominique Bertinotti lors de l'élaboration du projet de loi « Famille », texte généraliste au départ, qui a finalement été retiré devant les protestations dont il a fait l'objet. Ce texte a, in fine, abouti à la promulgation de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant.

Dans ce système allemand qui comporte à la fois des organismes administratifs et des organismes de conseil, les chercheurs occupent une place très importante. Au sein de l'État fédéral, une commission comprenant des représentants de syndicats, d'associations et de chercheurs conseille le Gouvernement sur les questions relatives à l'enfance. À l'échelon local, chaque Jugendamt est doté d'une section de recherche adossée à des commissions d'enquête pluripartites composées pour une moitié de chercheurs et pour l'autre de représentants de tous les partis politiques.

Ce système favorise les synergies entre les connaissances, ce qui est propice à la rédaction de lois mieux imprégnées des résultats de la recherche. Les fédérations jouent par ailleurs un rôle important, ce qui confère une plus grande marge de liberté aux enfants ainsi qu'aux familles à l'intérieur de ce dispositif.

En France l'aide à l'enfance relève plutôt du « soutien contraint », car une tension permanente existe entre accompagnement et contrôle social, même si la loi de 2016 prévoyait la subsidiarité de l'intervention du judiciaire par rapport à l'administratif afin de mieux associer les familles à la mise en oeuvre de l'aide. Toutefois, bien des années plus tard, 80 % des mesures de placement sont encore judiciarisées ; on peine donc à aboutir à cette déjudiciarisation.

De son côté, le système allemand se caractérise par une aide volontaire avec un dispositif en trois étapes. En cas de difficulté, les parents peuvent se rendre volontairement dans des services de première intention, dans une sorte d'autosignalement. Les services interviennent ainsi avant l'orientation vers le Jugendamt, qui n'agit que dans un second temps. Il existe ainsi un système de prévention permettant une aide moins stigmatisante.

Le Jugendamt peut ensuite intervenir, puis la justice, ce qui ne concerne que 13 % des situations. Cette dernière est ainsi beaucoup moins présente qu'en France et n'agit que lorsque les parents sont en désaccord avec l'aide, mais principalement lorsqu'il faut retirer une partie de l'autorité parentale. Le juge des enfants a alors la possibilité de démanteler l'autorité parentale par petits morceaux, en retirant par exemple ce qui regarde la santé ou l'éducation, sans la défaire tout à fait.

Ces différences dans l'organisation du dispositif se traduisent concrètement dans la gestion de l'aide. Avec un collègue allemand, Timo Ackermann, nous avons conduit une recherche participative avec des enfants et des éducateurs dans la région de Hanovre, où nous avions formé un collectif d'enfants et d'éducateurs à la conduite de l'enquête. Nous avons effectué une sorte de voyage au sein de différents foyers d'accueil au cours duquel les enfants participaient à des entretiens avec d'autres enfants et les éducateurs avec d'autres éducateurs.

En tant que Française, j'ai été très surprise par certains aspects : si la loi de 2016 tend effectivement à se rapprocher de certaines pratiques germaniques, bien des différences subsistent encore. Le point de vue de l'enfant est beaucoup plus pris en compte en Allemagne dans l'évaluation initiale, même si certaines dispositions de la loi de 2016 cherchent à se rapprocher de cette pratique. Par ailleurs, l'ensemble des acteurs, l'enfant, la famille et les partenaires sociaux, sont associés à des « conférences d'aide » où il est décidé en commun de l'évolution de la mesure retenue.

Avant d'entrer dans un foyer, l'enfant a la possibilité d'en visiter plusieurs et de choisir celui qui lui semble le mieux lui convenir. Il a encore la possibilité – ce qui n'est pas négligeable – d'apporter des objets personnels comme des meubles, une table, son bureau et sa chaise, ou de repeindre sa chambre à son goût. Cela peut sembler relever du détail, mais garantit une certaine forme de continuité.

Par ailleurs, dans le quotidien formel et informel du foyer, l'enfant est beaucoup plus associé à la vie collective, par exemple dans le choix du planning d'activités, la participation aux repas, ce qui signifie qu'ils font les courses eux-mêmes et préparent le repas avec les éducateurs ; il ne s'agit donc pas d'aliments déjà préparés par un service extérieur. Des temps formels sont aussi mis en place auxquels participent le groupe de foyer et le groupe d'établissement, ce qui favorise une participation structurée des enfants aux décisions qui les concernent au sein de leur espace d'accueil.

Nonobstant ces fortes différences susceptibles d'étonner un observateur français, les enfants, au cours des entretiens que nous avons conduits, ont relativisé cette impression de liberté en donnant l'impression de n'avoir le choix qu'entre la peste et le choléra, entre deux foyers équivalents. Les conférences d'aide étaient parfois vécues comme des temps de participation contrainte, pouvant les obliger à « sécher » l'école, ce qu'ils ressentaient comme un poids sur leur rythme de vie.

Les enfants ont surtout exprimé le sentiment de n'être consultés que sur les sujets mineurs. Ainsi, chose très délicate à gérer au sein des foyers de l'aide à l'enfance, ils disent ne pas avoir choisi les personnes avec lesquelles ils vivent. La crainte est toujours celle d'un nouveau venu qui va déstabiliser le groupe, et elle est exprimée dans les collectifs comme dans les familles d'accueil. La question s'est d'ailleurs posée avec les éducateurs : les enfants doivent-ils participer à la décision portant sur la venue d'un autre enfant ?

Par ailleurs, des tensions sont constatées entre les nécessités de la vie collective et la liberté de choix ; que faire de celle-ci alors que tout doit être organisé à l'avance : les plans de table, les plans de sorties, les plans d'aide, etc., toutes planifications nécessaires à la vie collective ? Les enfants ont donc le sentiment d'être consultés pour les petites choses, mais pas pour ce qui est important. Les adolescents que nous avons rencontrés revendiquaient ainsi le droit d'opérer plus de choix dans leur scolarité, et de ne pas être orientés systématiquement vers la formation professionnelle.

Ces adolescents connaissaient des difficultés d'ordre psychique, ils revendiquaient le droit à être davantage acteurs de leur propre santé, car ils étaient pratiquement tous soumis à des traitements médicaux ; ils revendiquaient donc aussi une certaine liberté de choix dans ce domaine. Ils exprimaient encore le souhait de disposer de plus de liberté de choix dans leurs rapports avec leurs familles.

En définitive, leurs perceptions rejoignaient celles des enfants français placés dans des conditions comparables, alors que les dispositifs sont assez différents. C'est pourquoi il m'a semblé que les politiques publiques devraient plus prendre en compte la question de la perception subjective qu'ont les enfants et les jeunes du dispositif, mais aussi des parcours de vie des intéressés.

Ces parcours de vie sont marqués par des mobilités plurielles, biens plus fortes que celles généralement rencontrées ; ces mobilités sont familiales et spatiales et s'entremêlent au cours de la socialisation familiale et supplétive. Ces enfants, plus soumis que les autres à des transitions et à des ruptures, ont moins de possibilités et moins d'ancrages les rendant à même d'appréhender les discontinuités et les séparations. Ils disposent de moins de supports propres à articuler les espaces, les relations et les temporalités traversées.

Les enfants français ont par exemple moins de possibilités de conserver des souvenirs de leurs vies antérieures, comme des objets personnels, des photos ou tout autre support susceptible de créer des sentiments de continuité. Dans la mesure où toutes les relations sont organisées par l'institution, y compris téléphoner à ses parents ou recevoir leur visite – car la possibilité de téléphoner librement à ses parents est une façon de conserver sa place dans l'univers familial –, elles sont entravées. Les enfants disposent ainsi de peu de moyens de créer des continuités au sein des discontinuités.

Il est par exemple très rare qu'un enfant ayant connu trois familles d'accueil puisse retourner pour un week-end dans une famille qu'il a connue antérieurement afin de conserver un sentiment de filiation avec cette famille.

On peut donc être conduit à penser que ce système d'aide peine à s'adapter à la diversité des parcours. Or, en fonction des socialisations familiales initiales ainsi que des parcours au sein du dispositif, les besoins des enfants ne sont pas les mêmes, non plus que les chances de tisser des liens à la sortie de placements.

Je reviendrais très brièvement sur les trois types de parcours que nous avons identifiés, ce qui rejoindra ce que nous avons évoqué avec ma collègue, Isabelle Frechon, au sujet de la proposition de loi.

Nous avions ainsi distingué trois types de parcours : celui des enfants entrés très tôt dans le dispositif, celui des enfants entrés tardivement et celui, intermédiaire, des enfants entrés à l'âge de 11 ans.

Notre étude a montré que les enfants entrés très tôt dans le dispositif connaissaient des parcours précoces et stables au sein de la protection de l'enfance, et éprouvaient le sentiment d'avoir trouvé un chez-soi, un lieu-repère, dans le milieu supplétif. Néanmoins, à la sortie du placement, certains percevaient une forme de continuité par rapport à ce qu'ils avaient déjà connu, et d'autres une forme de rupture au regard de cette socialisation dans les structures de protection.

Un premier sous-groupe d'enfants accueillis longuement estime que leurs parents de naissance les ont laissés investir le milieu substitutif, et que les accueillants leur ont permis d'aller à la rencontre de leurs parents. Ils ont le sentiment d'avoir été accompagnés par un groupe d'adultes plus que par une personne, et vont ainsi avoir confiance dans l'aide, vers laquelle ils se tourneront facilement.

Ces enfants présentent souvent les liens qu'ils ont construits au cours de l'accueil comme permettant la réalisation de soi, à travers un projet scolaire par exemple, sans pour autant que ces liens les inscrivent dans une lignée. Sans aller jusqu'à estimer faire partie de la famille d'accueil, ils estiment que cette famille leur a permis de réaliser leurs projets, d'accomplir une scolarité, etc.

Ils pensent souvent avoir la possibilité de poursuivre un projet à la sortie parce qu'ils ont été fortement investis par les familles d'accueil, et vivent cette sortie comme une transition à laquelle ils ont été préparés en découvrant progressivement leurs possibilités d'action.

En revanche, d'autres jeunes ayant connu un accueil long, précoce et stable vivent la sortie de l'aide à l'enfance comme un couperet, une rupture et un abandon. Pour ceux-là, la discontinuité est présente au moment même de l'entrée dans le dispositif, car ils considèrent avoir été dès ce moment montés contre leurs parents, d'avoir été coupés d'eux après qu'ils ont été diabolisés. Ils ont souvent fait l'objet d'un engagement fort de la part des familles d'accueil, mais connaissent un désengagement lors de la transition à l'âge adulte et de l'adolescence, lorsqu'ils affirment leurs propres choix, d'orientation politique ou sexuelle, etc.

Pour gérer cette tension, ces jeunes vont beaucoup s'investir dans la scolarité, ce qui va les éloigner de leur milieu d'accueil et de leur milieu de naissance, ce qui va les amener à s'éloigner de leur milieu d'accueil au moment de leur sortie du dispositif. Ils vivent la transition vers l'âge adulte avec un sentiment d'abandon de la part des familles d'accueil, et parfois de la structure, lorsque l'aide prend fin alors qu'ils ont atteint l'âge de 21 ans.

Ces jeunes vont donc plutôt se construire sur une mémoire réflexive visant, à la fin du parcours, à réconcilier l'ensemble des espaces traversés.

Le deuxième cas étudié est celui des enfants entrant tard, après l'âge de 16 ans, dans le dispositif. Au moment de leur arrivée, ils ont déjà subi de nombreuses expériences de perte et de rupture, et ont souvent connu des situations adverses, telles que des parcours migratoires.

Ces jeunes arrivent avec l'idée qu'ils n'ont plus de liens, et doutent que, si leurs propres parents ont échoué à s'occuper d'eux, d'autres puissent y parvenir. Dans un premier temps, ils vont mettre ces liens à distance, mais vont arriver à en recréer au sein du dispositif. Alors que la première catégorie de jeunes étudiés s'attache beaucoup à la famille d'accueil, aux liens de proximité, la seconde s'attache plus à l'éducateur référent ou à la psychologue, par exemple, et tisse des liens plus distanciés.

Ils vont beaucoup investir la scolarité et seront plus à l'aise dans les normes d'accompagnement qui leur sont imposées à la sortie, comme d'être autonomes et de gérer eux-mêmes leurs rendez-vous.

Dans ce même groupe, certains ont connu des accueils familiaux plus adverses impliquant des situations de violences physiques ou sexuelles ; expériences d'humiliation, d'enfermement ou de contrainte. Ceux-là ont intériorisé des images très négatives des figures parentales, et voueront peu de confiance dans la capacité des dispositifs institutionnels à les accompagner. Leur parcours au sein des divers dispositifs s'apparentera alors à une traversée du désert, le sentiment étant alors qu'il n'existe aucun lien sur lequel ils peuvent compter.

Ce sont ces jeunes qui seront le plus exposés à des sorties précoces, c'est-à-dire à des renvois de foyers et des exclusions, car ils ne parviennent pas à se plier aux règles du jeu du dispositif.

Le dernier type de parcours étudié est celui des enfants entrant dans le système à l'âge de 11 ans, qui connaissent la plus grande instabilité au fil des parcours supplétifs. Ces jeunes vivent des parcours en zigzag, circulant au sein des divers dispositifs, passant de la protection de l'enfance à la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), des services de protection de l'enfance à ceux de santé mentale, faisant des allers-retours à l'hôpital.

Ceux-là vivront peut-être la transition à l'âge adulte avec le sentiment d'être accompagnés et récupérés, ou avec l'impression d'être oubliés par les dispositifs. Ils seront aussi les plus nombreux à développer des comportements d'évitement du recours à l'aide, à connaître des situations de non-recours, notamment au contrat jeune majeur.

Merci, mesdames, pour vos recherches, car ce qui pèche souvent au sujet de la protection de l'enfance est le manque de données et de chiffres stabilisés. Le comparatif avec l'Allemagne est effectivement intéressant, car si les méthodes diffèrent, la perception qu'en ont les enfants et les jeunes demeure en fin de compte la même dans les deux cas.

Au-delà de l'expression de cette perception, il serait intéressant de savoir s'ils s'insèrent mieux ou non : avez-vous établi qu'un système est plus efficace que l'autre pour leur vie future ?

Au cours de vos travaux, avez-vous évoqué avec les enfants les violences entre pairs dans le milieu institutionnel ? Avez-vous le sentiment que ce phénomène est marginal ? Les intéressés en ont-ils parlé ?

Avez-vous examiné en écoutant ces enfants quelle place était laissée à leurs parents ? Certains disent que cette place est trop importante, ce qui les empêche de grandir ; certains parents considèrent que l'on ne leur en accorde pas assez. Avez-vous pu porter une appréciation sur cette question ?

Il est très compliqué de porter une appréciation sur ce que sera la vie future de ces jeunes. Cela d'autant plus que les systèmes allemand et français de protection de l'enfance ne concernent pas le même nombre et le même type d'enfants.

Par ailleurs, depuis plusieurs années, l'Allemagne connaît un démantèlement de l'accompagnement à l'âge adulte. Les jeunes sont effets renvoyés au droit commun, ce qui est à l'origine de beaucoup de problèmes d'insertion au moment de la transition vers l'âge adulte, car ils sont adressés à des structures comparables à Pôle Emploi, et ne bénéficient plus de droits particuliers.

S'agissant des violences entre enfants dans les institutions, les entretiens que nous avons conduits au cours de notre recherche sur la transition à l'âge adulte ainsi qu'au cours de celle portant sur l'accueil ont montré qu'il y a beaucoup de violences entre enfants, mais aussi entre enfants et éducateurs. À l'occasion de la présentation de résultats globaux de recherche, l'évocation de ces situations est toujours délicate, alors même qu'elles prennent beaucoup de place.

Au cours de ma recherche par les pairs sur la transition à l'âge adulte, j'ai été très frappée par l'importance des collectifs d'enfants au sein des processus de changement de famille d'accueil. Dans beaucoup de cas, le changement de famille ou de dispositif d'accueil est provoqué par la venue d'un nouvel enfant présentant des particularités comme un handicap ou une couleur de peau. Cet enfant prend alors une place au sein de la famille, particulièrement lorsqu'il est adoptable, ce qui crée des liens différents et entraîne parfois le départ de celui qui était déjà là.

Beaucoup de changements de lieu d'accueil sont ainsi évoqués comme étant liés à l'arrivée d'un nouvel enfant et aux relations entre enfants. De même, des sorties de familles de naissance constatées étaient, elles aussi, liées à des conflits entre enfants pouvant notamment ne pas être issus du même père biologique ou social, ou à des conflits portant sur la reconnaissance au sein de la famille.

Dans la recherche sur les pairs, un seul groupe – le troisième –, celui des enfants aux liens suspendus, qui arrivent de façon intermédiaire dans les dispositifs, estime avoir pu reconstruire des liens avec les parents au moment de la sortie des dispositifs. En revanche, au sein des deux premiers groupes étudiés, les liens avec les parents sont peu présents.

Les enfants du premier groupe évoquent la difficulté à poursuivre des relations avec les parents alors qu'une séparation longue a eu lieu et que les parents présentent parfois des maladies psychiques et mentales, ce qui rend hypothétique la création de lien du fait de la présence-absence des intéressés. Par ailleurs, lorsque les enfants ont connu une forte mobilité sociale, ce qui n'est pas le cas des parents, il est difficile de continuer à construire des liens et des relations sociales dans de telles situations.

S'agissant du groupe des enfants arrivant tardivement dans le système, leur histoire familiale est telle qu'il n'y a déjà plus de liens possibles, car ils sont allés au bout de ce qu'il pouvait se produire au sein de leur famille de naissance.

En définitive, les seuls jeunes auxquels la prise en charge institutionnelle a permis de reconstruire des liens avec leur famille sont ceux de la catégorie intermédiaire, arrivés dans le dispositif à l'âge de 11 ans.

Nos questionnaires n'ont pas posé la question des violences institutionnelles, pas plus que celle des motifs de placement, car cela n'est pas faisable.

En revanche, les travaux que j'ai présentés comportent plusieurs étapes, et plus d'une centaine entretiens avec les jeunes a été réalisée. À cette occasion, nous avons repéré des violences au sein des institutions dans un entretien sur cinq ; ce qui est beaucoup.

Dans la première étude, réalisée sur des dossiers archivés, nous avons aussi tenté de repérer ces violences, mais seulement 1,7 % d'entre elles ont été mises en évidence, dont à peine 1 % avaient été commises entre pairs, 0,6 % mettant en cause les éducateurs ou les assistants familiaux. Seuls les dossiers provenant de départements ayant mis en place un protocole portant sur les violences au sein des institutions, afin que les choses soient dites et consignées quelque part, notifiaient ces actes.

Avec l'ensemble des chercheurs ayant travaillé au projet ELAP, nous nous sommes regroupés afin de repérer les entretiens révélant des violences. Il ne s'agit que de remarques survenant au fil des conversations, mentionnant des violences et des agressions.

Il peut être observé que les violences sexuelles dont nous avons pu être mis au fait concernent des jeunes qui affirment que ces actes ont été commis non sur eux-mêmes, mais sur d'autres. Ainsi, encore ici, et nous le constatons sur l'ensemble du parcours en protection de l'enfance, les violences sexuelles demeurent extrêmement difficiles à dévoiler, et sont évoquées de façon décalée.

Par ailleurs, nous nous sommes heurtés, dans notre travail de chercheurs, à la difficulté de définir ce qu'était la violence institutionnelle : les agressions physiques, psychologiques ou racistes participent certes de la violence institutionnelle, mais ne faut-il pas aller plus loin ? Dans l'enquête ELAP, nous avons demandé aux jeunes s'il leur était arrivé de devoir quitter un lieu d'accueil où ils souhaitaient rester ou, à l'inverse, de devoir rester dans un lieu d'accueil qu'ils désiraient quitter : 36 % des jeunes ont répondu oui aux deux questions et 53 % à au moins l'une d'entre elles, ce qui nous ramène à la difficulté que j'évoquais tout à l'heure de préparer un placement et de retirer l'enfant à sa famille. Il y a là une forme de violence institutionnelle qui s'ajoute aux autres et qui fait que ces parcours sont toujours, d'une manière ou d'une autre, des périodes très lourdes en agressivité pour ceux qui les subissent.

Quant aux liens parents-enfants, je confirme qu'ils dépendent des parcours, sachant que les jeunes de 17 à 20 ans que cible notre enquête dépendent encore, par définition, de la protection de l'enfance, et que ceux qui sont retournés chez leurs parents ont disparu de nos radars. Cela explique que nous ayons le plus souvent affaire à des cas de délitement de ces liens. Toutes nos enquêtes confirment d'ailleurs que, plus le placement dure longtemps, plus il est difficile pour un parent de pouvoir récupérer son enfant, faute d'un accompagnement suffisant par la famille en parallèle du placement.

Beaucoup de jeunes ne demandent pas de contrat jeune majeur car ils attendent avec impatience d'avoir dix-huit ans pour pouvoir retourner dans leur famille. Pour certains, la désillusion est très forte, à cause du décalage social qui s'est créé entre ce qu'ils ont vécu tout au long de leurs années de placement et la famille qui a été laissée pour compte. En revanche, il y a aussi de belles histoires de jeunes pour qui le retour auprès des parents s'est bien déroulé. Pour ces derniers s'ouvre alors une période où ils vont pouvoir en quelque sorte prendre le temps de vivre leur adolescence. Cependant, il faut veiller dans ces cas-là à maintenir un accompagnement adapté car, souvent, lorsqu'on réinterroge ces jeunes réinstallés en famille plusieurs années après, ils sont toujours sans travail et n'ont pas entrepris grand-chose. Par ailleurs, ils ont tendance à ne plus demander d'aide. Il est donc important de les suivre et de retourner vers eux, non pas dans les six mois qui suivent leur sortie mais un ou deux ans plus tard.

Je voudrais ajouter un dernier mot sur les fratries. L'enquête sur la reconstitution des parcours de placement fait apparaître que seules 34 % des fratries n'ont pas été séparées. 42 % ont été séparées partiellement, ce qui signifie, par exemple que, dans une fratrie très nombreuse, deux des enfants au moins ont été placés ensemble ou bien que la fratrie a temporairement été réunie, avant d'être séparée. Ces séparations sont souvent mal préparées et très douloureuses, sachant que 24 % des fratries ont été séparées tout au long du parcours de protection de l'enfance. En gros, plus les parcours sont longs, plus le risque de séparation est grand.

On a évoqué les pratiques différentes selon les départements, notamment en ce qui concerne les contrats « jeune majeur », objet de la proposition de loi de Brigitte Bourguignon, sur laquelle nous avons entendu vos réserves. Les études que vous avez menées, dont certaines en partenariat avec les départements, vous ont-elles permis de mettre au jour de manière évidente ces différences de pratique ?

Notre étude n'a été réalisée que dans sept départements, ce qui est déjà énorme compte tenu des difficultés à conventionner avec l'ensemble des départements de France pour réaliser ce type d'enquête. Les différences qui se dessinent sont liées à la fois à la capacité et au type d'accueil. Dans les départements où les places d'accueil en famille sont majoritaires, les parcours se dérouleront évidemment davantage en famille d'accueil. À l'inverse, dans les départements d'Île-de-France, les familles d'accueil sont rares et, si un enfant doit être placé en famille d'accueil, il faut l'envoyer ailleurs, parfois assez loin.

Toutes les différences ne sont cependant pas imputables aux politiques sociales. Notre enquête, qui couvrait l'ensemble du bassin minier, avec les départements du Nord et du Pas-de-Calais, fait par exemple apparaître que ce sont des territoires où l'on entre jeune dans la vie d'adulte, en ayant notamment des enfants très tôt. Il s'agit là de particularismes culturels, et il faut les appréhender comme tels.

Cela étant, les différences les plus criantes concernent les mesures administratives comme les contrats jeunes majeurs, qui sont de la compétence des départements et dont on peut regretter qu'ils se soient substitués au dispositif antérieur de protection du jeune majeur, mesure judiciaire qui touchait un autre public.

Enfin, des différences notables existent aussi concernant le placement du mineur auprès d'un tiers de confiance, pratiqué de manière très inégale selon les territoires. Dans certains pays, ce placement, ou kinship, peut atteindre 50 % des placements, alors qu'il ne représente en France que 7 %, les départements n'usant pas toujours de cette possibilité, y compris lorsqu'elle existe. C'est un point sur lequel vous pouvez vous reporter aux données de la DREES.

Pourquoi, en matière de séparation des fratries, la France présente-t-elle des chiffres aussi barbares ? Il me semble que le maintien en fratrie est pourtant le b.a-ba en matière de construction familiale. Quelle est la situation en Allemagne ?

S'agissant des mineurs non accompagnés, leur traitement est-il différent en France et en Allemagne ?

Par ailleurs, on constate en France que ni la parole de l'enfant, ni celle des familles, ni celle des éducateurs n'est prise en compte par les services de l'aide sociale à l'enfance. Comment cela s'explique-t-il, alors que les familles et les éducateurs sont les personnes auprès desquelles l'enfant passe l'essentiel de son temps ?

La question des fratries est complexe. En effet, comme l'a rappelé Isabelle Frechon, on a souvent affaire à des fratries plus nombreuses que dans la population générale, et où les naissances peuvent s'étaler dans le temps. Le parcours de chaque enfant peut donc être très différent de celui de ses frères et soeurs selon l'époque où il est né car, sur plusieurs années, la structure familiale a pu évoluer.

Par ailleurs, les enfants d'une même fratrie peuvent avoir des statuts très différents, certains pouvant être reconnus comme adoptables ou comme pupilles, mais pas les autres, ce qui va induire des différences dans la prise en charge. Ils peuvent également avoir un rapport très différent à l'histoire familiale, certains décidant volontairement de s'éloigner et de provoquer les mesures de prise en charge, d'autres faisant davantage corps avec la cellule familiale.

Enfin, il faut tenir compte des difficultés organisationnelles, liées au fait que les structures ne sont pas pensées pour accueillir des fratries, à part certains dispositifs comme SOS Villages d'enfants. En règle générale, la prise en charge est plutôt organisée par tranche d'âge. La fratrie provoque donc un jeu à plusieurs bandes, car accueillir une fratrie dans un lieu d'accueil déjà complet va imposer de déplacer des enfants s'y trouvant déjà, ce qui est source de difficultés.

En ce qui concerne l'Allemagne, je n'ai pas d'éléments concernant l'accueil des fratries. En revanche, en ce qui concerne l'accueil des mineurs non accompagnés, il est très différent outre-Rhin, et ce pour plusieurs raisons, qui tiennent notamment à la politique d'accueil global des immigrés et des réfugiés. Compte tenu de ses besoins démographiques, l'Allemagne pratique une politique d'accueil très forte, qui se caractérise notamment par un accompagnement long – parfois jusqu'à 25 ou 26 ans –, et un octroi plus rapide de la nationalité : même un enfant arrivé à 18 ans peut obtenir la nationalité allemande au bout de trois ans alors que, chez nous, c'est beaucoup plus compliqué.

Enfin, les dispositifs d'intégration – cours de langue, formation professionnelle – sont beaucoup plus développés que chez nous, tout en s'inscrivant dans une politique d'accueil fondée sur le respect de la différence, et donc la culture et de la religion de naissance.

Vous avez eu raison ensuite d'évoquer ensemble la parole de l'enfant et celle des éducateurs, car les deux sont liées. Mme Hélène Join-Lambert, qui a procédé à des comparaisons entre la France, l'Allemagne et la Russie, a ainsi montré que la liberté accordée aux enfants allemands était plus grande qu'en France et qu'elle était étroitement liée à la liberté accordée aux éducateurs : par exemple, un enfant pourra décider avec son éducateur de découcher une nuit pour rendre visite à un ami, tandis qu'en France cela ne pourra se faire sans l'autorisation du juge ou de l'autorité supérieure.

Cette liberté que l'on constate en Allemagne va donc de pair avec une plus grande responsabilité des éducateurs, là où, en France, on constate plutôt une forme de méfiance, vis-à-vis de l'enfant lui-même, mais également vis-à-vis de ceux qui en ont la charge, comme si, cette proximité provoquait une forme de contagion.

Quant à l'autosignalement, le dispositif a évolué avec le temps. Il existait à l'origine une charte permettant au dispositif d'accueil de ne pas faire de signalement aux services de seconde intention, y compris dans les situations de danger. Désormais, la loi leur fait obligation de procéder à ce signalement si la famille n'a pas d'elle-même contacté le Jugendamt.

Ces services de première intention sont des services de prévention axés tant sur la parentalité que sur l'enfance. Ils proposent un accompagnement individuel ou en groupe et sont là pour gérer des situations sans faire intervenir l'administration.

Les conférences d'aide constituent également un autre dispositif qui, depuis 1990, réunit environ tous les six mois ou tous les ans, l'enfant, les parents, les responsables de l'accompagnement et le référent, afin d'évaluer la situation et de déterminer les mesures à prendre ou non, dans une forme de co-construction.

Comment les familles sont-elles incitées à s'autosignaler ? Qu'est ce qui les pousse à avoir recours à ce service de première intention ?

Peut-être les choses ont-elles changé avec la nouvelle législation, mais cela se faisait auparavant sur une base de confiance. Les familles sentaient qu'elles pouvaient avoir librement recours à ces services, avec la garantie que leur situation ne serait pas signalée à l'administration ou au juge. Elles savaient donc qu'elles pouvaient demander de l'aide sans que cela emporte de conséquences. Désormais, je l'ai dit, les services ont l'obligation de faire un signalement s'ils constatent un danger grave.

Différents intervenants nous ont parlé de la lourdeur des normes de sécurité. Est-ce la même chose en Allemagne ?

De ce que j'ai pu constater, qui est d'ailleurs confirmé par la littérature sur le sujet, s'il reste de grosses structures d'accueil collectives, la tendance est désormais à l'accueil en petits foyers, qui reproduisent peu ou prou les conditions d'habitation ordinaires, dans un appartement en colocation, l'objectif étant de rendre l'enfant le plus autonome possible en faisant les courses ou la cuisine avec lui. Cette pratique, très liée à la culture allemande, est privilégiée sur la question des normes de sécurité.

Le revers de la médaille, c'est que les enfants, et notamment ceux qui souffrent de difficultés psychiques sont classés selon des Stufen, c'est-à-dire des niveaux, et que, selon le niveau où l'on se trouve, on a plus ou moins de liberté au sein du foyer, ce qui fait que tous les enfants ne disposent pas de la même liberté.

On nous a dit qu'il manquait en France 60 % de familles d'accueil. Qu'est-ce qui explique cette crise et est-ce la même chose en Allemagne ?

Notre loi de 2016 se rapproche de la loi allemande. En Allemagne, on détermine assez tôt si les parcours des enfants dans l'aide à l'enfance vont être courts ou longs. Dans le cas des parcours longs, les enfants sont orientés vers des familles qui ne sont ni des familles adoptantes ni tout à fait des familles d'accueil, mais des parents qui sont volontaires pour accueillir un enfant en s'engageant affectivement. Ils ne sont pas rémunérés, mais sont indemnisés financièrement. Ils accueillent donc ces enfants de façon durable et, sans être juridiquement leurs parents, ils sont très largement impliqués dans leur éducation, avec cette difficulté que ce sont eux qui gèrent les relations avec la famille et qu'ils peuvent avoir tendance à espacer les rencontres avec celle-ci et à distendre, voire à rompre les liens entre l'enfant et ses parents.

Je n'ai aucune idée sur cette proportion de 60 %, car j'ignore comment elle a été calculée. En revanche, le malaise est très perceptible chez les assistants familiaux, tout comme chez les enfants qui ont débuté leur parcours en famille d'accueil avant de devoir en partir, ce qui engendre toujours des suites de parcours compliquées.

Toute la question est celle de la liberté – ou du manque de liberté – laissée à ces familles d'accueil dans leur gestion du quotidien des enfants. Devoir en référer en permanence à un tiers devient très fastidieux, ce qui fait qu'au bout du compte les assistants familiaux qu'on parvient à recruter le sont dans des milieux où l'on n'a pas nécessairement d'autre choix, ce qui ne fait que rajouter de la précarité à la précarité.

L'analyse des parcours longs en famille d'accueil, où les enfants ont intégré très tôt une famille et y sont restés jusqu'à la fin du parcours, montre que plus d'un quart de ces jeunes y restent, une fois les mesures de protection levées. Seulement, ils ne peuvent y rester longtemps, car leur présence n'implique plus de salaire. Il serait donc souhaitable de mettre en place des mesures de reconversion professionnelle pour ces assistants familiaux ou de leur verser une allocation spécifique pour ne pas compromettre la réussite de ces parcours.

Une autre question concerne le rôle de la famille d'accueil dans le parcours scolaire de l'enfant. Est-ce le référent ou est-ce l'assistant familial qui doit, comme le font tous les parents, remplir la fiche navette qui détermine en troisième si l'enfant va être orienté vers un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ou vers une seconde générale ? Quel degré d'investissement demande-t-on à ces familles ?

Il me semble que c'est le référent ASE. Mais ce que je dis vaut pour l'ensemble de la scolarité, que l'éducation nationale conçoit avec de l'accompagnement parental. Est-ce à la famille d'accueil d'aller voir les professeurs en cas de problème ? Que fait-on lorsque les familles d'accueil sont des familles où il existe déjà des problèmes scolaires ? Que peut-on mettre en place pour ces enfants placés, dont la scolarité est généralement plus difficile que la moyenne ?

Je voudrais juste ajouter un mot au sujet de vos récents débats sur la proposition de loi, car je n'ai cessé d'entendre qu'il n'existait ni chiffres ni observations longitudinales auxquelles se référer, ce qui est faux. Je vous ai donc imprimé 400 pages de données, et il y en a d'autres.

Je rappelle que l'étude ELAP n'a pas seulement été financée par l'Agence nationale de la recherche (ANR), mais également par la DREES et par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS).

Pour ma part, j'ai toujours dit que j'étais prête à fournir mes données, notamment celles issues des tris croisés, et je trouve dommage qu'on ne me les ait pas demandées avant l'examen de la proposition de loi. Je tenais à le dire.

La réunion s'achève à quinze heures trente.

————

Membres présents ou excusés

Mission d'information de la Conférence des présidents sur l'aide sociale à l'enfance

Réunion du jeudi 9 mai 2019 à 14 heures 15

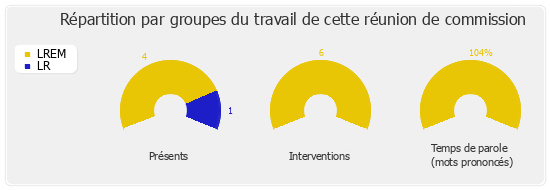

Présents. - Mme Delphine Bagarry, Mme Perrine Goulet, Mme Sandrine Mörch, Mme Bénédicte Pételle, M. Alain Ramadier.

Excusés. - Mme Jeanine Dubié, Mme Françoise Dumas.