Commission d'enquête sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs

Réunion du lundi 20 mai 2019 à 17h00

Résumé de la réunion

La réunion

La séance est ouverte à dix-sept heures.

Mes chers collègues, nous accueillons M. Olivier Lauriol, consultant au sein du cabinet Arkose Consulting, dont il est le président.

Monsieur Lauriol, le cabinet Arkose, que vous avez fondé en 1997, après une carrière d'acheteur pour le compte du groupe Intermarché, accompagne l'industrie dans ses relations avec la grande distribution.

Avant de vous céder la parole, je dois vous demander, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

Veuillez lever la main droite et dire : « Je le jure ».

M. Olivier Lauriol prête serment.

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les députés, je vous remercie de m'accueillir dans le cadre de votre commission d'enquête sur les relations entre la grande distribution et l'industrie. Ce sujet passionnant et passionnel est à l'origine de la création, en 1997, d'Arkose, puisqu'il s'est donné pour mission, laquelle apparaissait alors comme une utopie, de tenter de rétablir cette relation commerciale aux côtés des industriels. Cette mission prend la forme de prestations de conseil et de formation, dans un contexte où la grande distribution se trouve, au plan économique, à un moment charnière de son histoire qui va sans doute se traduire par de nouveaux défis pour le monde de la production. En effet, alors que le schéma historique, relationnel et sociétal, de la grande distribution est en train de se modifier entièrement, le monde industriel, qui est en grande partie composé de PME, est mal outillé pour anticiper ces changements et affronter un secteur qui a très souvent tendance à reporter sur l'industrie les moyens qui lui permettront de franchir les étapes de son changement de modèle.

Arkose est ainsi au coeur de la relation commerciale, puisque nous accompagnons nos clients, en particulier dans le box d'achat. Cet accompagnement nous permet d'être au plus près de la relation commerciale et de ses évolutions, quasiment en temps réel, notamment lorsque nous sommes mandatés par des fédérations professionnelles telles que la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France (FEEF), les Industriels du nouvel habitat (INOHA), anciennement Union nationale des industriels du bricolage, du jardinage et de l'aménagement u logement (UNIBAL), les associations régionales de l'industrie alimentaire (ARIA), émanations de l'Association nationale de l'industrie alimentaire (ANIA), ou encore Coop de France.

Au cours de nos échanges, je m'efforcerai d'être au plus près de cette réalité, en prenant trois précautions, si vous en êtes d'accord. Tout d'abord, je me permettrai de taire, dans un souci de confidentialité, le nom de mes clients. Ensuite, j'estime qu'il convient de se garder de porter tout jugement de valeur sur la relation très passionnelle qu'entretiennent la distribution et l'industrie. Enfin, Arkose est un cabinet de conseil et non un cabinet de statistiques, de sorte que j'aurais du mal à vous dire précisément, par exemple, quel est le nombre d'accords qui ont été signés, à quel moment et par qui.

En 1997, lorsque vous cessez l'activité que vous exerciez pour le compte du groupe Intermarché, la grande distribution existe depuis cinquante ans. Elle a connu, au cours des années 1980-1990, une montée en puissance telle qu'elle a pris une place importante dans les relations commerciales. Quel était, à l'époque, le climat des relations entre le secteur de la grande distribution et les industriels ?

Cette période présentait deux caractéristiques. D'une part, le secteur bénéficiait d'une croissance de son chiffre d'affaires ; or, dans ces circonstances, beaucoup de difficultés peuvent être aplanies. Concrètement, peu importaient les remises et ristournes que le fournisseur pouvait accorder à un distributeur, il était assuré de voir son chiffre d'affaires croître, ce qui n'est plus le cas. D'autre part, le cadre juridique actuel des relations entre l'industrie et le commerce commençait à s'appliquer ; je pense à la première loi « Sapin », qui précisait les mentions devant figurer sur une facture, ou aux accords « Sarkozy » relatifs aux remises et ristournes. Cette période était donc marquée par la conjonction d'un bien-être économique et d'un durcissement, de sorte que les déséquilibres, qui existaient, posaient peu de problèmes au monde de l'industrie.

Monsieur Lauriol, je vous remercie d'être présent. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, des cabinets tels que le vôtre sont nécessaires. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vos clients ont besoin de vos services ? Veulent-ils être protégés ? La réglementation est-elle trop complexe ?

Historiquement, le besoin de nos clients était de comprendre le fonctionnement de la grande distribution française, car celle-ci a toujours été à part. En effet, elle a toujours joué un rôle de mandataire du consommateur, dans une démarche de « positionnement prix » assez unique qui consiste à faire du discount sur les marques nationales – alors que, dans d'autres pays, les marques de distributeur se développaient – en appliquant le concept « tout sous le même toit ». Bref, cette recette spécifiquement française a créé une sorte de magie de la réussite dans les enseignes de distribution. Le consommateur français a parfaitement adhéré à ce schéma, relayé par l'hypermarché. Du côté du monde de l'industrie, le chiffre d'affaires se portait bien et la relation avec la distribution était assez simple, voire simplissime : celle-ci référence les produits d'un fournisseur et lui demande, en contrepartie, de lui accorder X % de remise ou de ristourne. Il s'agissait de travailler d'abord sur le prix public.

Avec le temps, la situation s'est un peu durcie. Tout d'abord, le chiffre d'affaires a baissé. Ensuite, la distribution s'est sophistiquée : l'utilisation des outils logistiques et informatiques notamment a accru ses besoins financiers. Mais le schéma relationnel est demeuré simplissime – on se retrouve dans un box d'achat, on négocie des remises, et on s'arrête là –, sans évoluer vers un autre schéma, plus anglo-saxon, qui consiste à réfléchir de façon un peu plus globale et à financiariser réellement la relation commerciale : « Si je ne veux pas t'accorder de remises ou de ristournes sur le chiffre d'affaires, ne pourrait-on pas envisager des économies de stockage ou des optimisations de flux produits, par exemple ? »

Ainsi, au cours du temps, la relation est devenue de plus en plus sophistiquée sans que l'industriel se retrouve dans une situation de demandeur, tant il est vrai que, dans sa relation avec la distribution, le fournisseur se sent toujours menacé. Il pose donc peu de questions et recherche moins ce qui pourrait être une source de valeur pour lui. Par ailleurs, les accords et la relation commerciale se sont complexifiés : on parle de nombreux éléments – remises chiffre d'affaires, ristournes, pénalités… – qui étendent le territoire de la négociation, négociation dont la distribution a toujours gardé les instruments. Ainsi, c'est elle qui dit à l'industriel comment il va négocier et ce qu'il va négocier – « Ne pose pas trop de questions et contente-toi d'accepter ou de refuser mes demandes » –, au lieu de créer un partenariat à l'anglo-saxonne qui développe davantage une approche globale visant à créer de la valeur. C'est l'ADN de la distribution franco-française.

Ce système, qui a perduré jusqu'à une date très récente, était un peu protectionniste à l'égard des enseignes étrangères – si l'on met de côté le hard-discount. Ce n'est que depuis deux ans que des enseignes étrangères différentes du modèle français arrivent dans notre pays. Je pense notamment à Costco, dont la manière de négocier avec ses fournisseurs s'inscrit, du moins pour l'instant, dans une démarche totalement opposée. Je ne sais pas si je suis suffisamment explicite, mais le modèle français est sociologiquement très particulier.

On nous a dit, lors de la préparation du projet de loi « ÉGALIM », qu'il était toujours question de prix bas, de remises, sans réel plan d'affaires. Cette absence de plan d'affaires sur certaines références est-il en définitive, selon vous, destructeur de la valeur ou de la qualité de la relation avec la grande distribution ? Le modèle anglo-saxon repose-t-il sur un plan d'affaires dans lequel une remise a pour contrepartie l'assurance d'un volume ?

En France, la notion de plan d'affaires, relativement récente dans l'histoire de la distribution, a été plus ou moins imposée par le cadre juridique. Par ailleurs, dans la situation actuelle, la construction d'un pendant – l'industriel accorde tel avantage commercial moyennant une contrepartie qui lui apportera soit du chiffre d'affaires, soit une baisse de charges – est un modèle qui est encore notoirement insuffisamment exploité. Plutôt que de « partager » ses besoins, la grande distribution a tendance à les acter de façon très unilatérale, notamment dans les conditions d'achat, au sens générique du terme : conditions logistiques, de qualité, etc. Elle ne s'engage pas à accorder une contrepartie qui permettrait que le plan d'affaires soit prévisible, ce dont tout industriel a besoin pour investir.

Opérez-vous à l'international et, si oui, avez-vous constaté que, à l'étranger, la grande distribution concluait, dans la plupart des cas, des plans d'affaires avec ses fournisseurs ?

Nous intervenons en effet à l'étranger, mais de façon assez limitée car nous sommes absorbés par les spécificités françaises. J'ai moi-même été appelé à effectuer des missions à l'international lorsque des enseignes de grande distribution française rencontraient, dans le cadre de leurs filiales internationales, des fournisseurs locaux, lesquels étaient, dans un premier temps, complètement désemparés face à leurs méthodes d'achat. On a pu constater à cette occasion que la notion de contractualisation telle qu'on l'entend en France, c'est-à-dire très soutenue par le code civil, n'était pas forcément aussi poussée que les Français pouvaient l'espérer. Mais il y a – si le mot n'est pas déplacé s'agissant d'une telle relation – une authenticité, une confiance telle que, si la relation commerciale se passe mal, on cherchera à trouver une compensation ou un redressement à travers la construction d'autres contreparties. Mais il est vrai qu'il existe une spécificité française dans la façon de négocier.

Existe-t-il une spécificité ultramarine ? Puisque l'on évoquait les plans d'affaires, pouvez-vous nous dire quelle place occupe la production locale dans les relations commerciales en territoire ultramarin ?

Mon expérience est plus limitée outre-mer qu'en métropole. Deux éléments, cependant. Premièrement, outre-mer, la démarche s'appuie beaucoup plus, dans le cadre des circuits de distribution, sur des intervenants locaux, notamment des grossistes. Ceux-ci sont en relation avec les centrales métropolitaines, qui, sauf erreur de ma part, délèguent la distribution au niveau local, où la relation commerciale me semble beaucoup moins formalisée qu'en métropole. En effet – et c'est mon deuxième point –, un certain nombre de particularités réglementaires propres à l'outre-mer concernent la définition du prix, notamment le droit de mer, de sorte qu'on travaille beaucoup, peut-être pas en « triple net », mais en avantages ; on les déduit du prix de façon à éviter une base fiscale trop importante.

Nous avons rencontré ce premier schéma à plusieurs reprises. L'autre schéma est celui d'enseignes qui ont elles-mêmes des entités locales intégrées et ont, avec leurs fournisseurs, une démarche assez classique en matière de négociation. Quant au positionnement des fournisseurs ou des marques locales, j'avoue que je n'en ai pas une connaissance suffisamment précise pour vous répondre. Mais la notion de prix n'est sans doute pas tout à fait la même qu'en métropole, me semble-t-il.

Depuis le départ, la stratégie de la grande distribution est fondée sur le prix bas : c'est ainsi qu'elle a attiré le consommateur dans les supermarchés, puis dans les hypermarchés. La création des centrales d'achat n'a fait qu'accentuer cette logique puisqu'elle visait, en augmentant les volumes, à créer un rapport de force permettant d'obtenir des prix encore plus bas. Comment expliquez-vous qu'on en soit arrivé à cette situation et quelles propositions pourrait-on faire à cet égard, au plan réglementaire ou législatif, à l'échelle de la France et de l'Europe ?

La relation commerciale entre l'industrie et le monde de la distribution est de plus en plus étirée, à la fois vers le haut et vers le bas, si je puis dire. Vers le haut, parce que ces centrales internationales seront sans doute de plus en plus sophistiquées et que la grande distribution ira probablement vers d'autres territoires de négociation que les seules remises et ristournes. Vers le bas, parce qu'on assiste à une « redescente » des lieux de négociation, alors que la centralisation avait prétendu tout ramasser en un seul point. La relation commerciale sera donc extrêmement difficile à suivre ne serait-ce que pour l'industriel, qui aura de plus en plus de mal à consolider financièrement et même comptablement ce qu'il donne à une enseigne.

J'ignore quelle amélioration peut être proposée au plan réglementaire. En tout cas, l'industriel va devoir se doter d'un certain nombre d'outils, à commencer par l'information, qui devrait lui être transmise par le monde de la distribution. De fait, actuellement, l'industrie manque d'informations, notamment sur les data, pour savoir qui vend quoi et pourquoi. Les super-centrales que vous avez mentionnées, monsieur le président, sont des lieux de négociation ou plutôt de consolidation des exigences financières, en matière de remises et ristournes. La notion de contrepartie n'est pas évoquée ; elle est plutôt renvoyée au niveau de chaque enseigne. Les entreprises, notamment les PME – qui, encore une fois, sont en première ligne dans cette évolution de la distribution –, doivent avoir un droit à l'accès sur leurs clients. C'est trop compliqué, trop coûteux, pour elles.

Par ailleurs, cela peut paraître candide, mais, normalement, un contrat a un contenu. La simple lecture d'un contrat comportant la reconnaissance ou non d'un véritable service proposé par l'industriel serait un grand pas. Certes, il existe actuellement des conditions générales de vente. Mais, d'une part, elles sont encore largement sous-utilisées par le monde de la production, qui fait montre de frilosité vis-à-vis d'un monde de la distribution dont les comportements sont assez unilatéraux et, d'autre part, le cadre réglementaire n'oblige pas, sauf erreur de ma part, l'industriel à énoncer ce qu'il attend en matière de services à la revente – concrètement, la coopération commerciale ne fait pas partie des conditions générales de vente. Celles-ci deviennent ainsi un instrument trop limité : elles n'englobent pas la totalité de la relation commerciale, si bien que l'ensemble des attendus du fournisseur n'y figurent pas. Or, comme celui-ci est frileux et n'ose pas rétablir le principe du droit contractuel, c'est-à-dire exprimer ces besoins au distributeur, cela ne fonctionne pas.

J'ai le sentiment qu'il serait surtout intéressant pour les PME d'avoir des conditions générales de vente, car c'est déjà le cas pour les gros industriels de l'agroalimentaire, qui représentent en moyenne 60 % à 80 % des parts de marché de la grande distribution, donc la majeure partie des contrats et de la valeur échangée. En revanche, ces conditions générales de vente sont parfois obsolètes dès lors que la grande distribution, en tout cas les centrales d'achat, n'accepte pas ce qui y est demandé – d'où l'objet de cette commission d'enquête.

À ce propos, je souhaiterais connaître votre sentiment sur les centrales d'achat européennes. En général, lorsqu'on exprime un besoin financier, lorsqu'on demande de l'argent, on offre un service en contrepartie. Or, vous avez indiqué qu'il s'agissait de chambres d'enregistrement, où ne se déroule aucune négociation. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce qu'est une centrale d'achat européenne ? Que font-elles ? Comment sont-elles structurées ? S'agit-il d'immeubles de bureaux où travaillent 5 000 personnes ? Les frais de centrale d'achat représentent tout de même des milliards d'euros.

La distribution française a un principe : pour vivre heureux, vivons cachés. Les lieux de négociation sont donc relativement discrets. Je ne dis pas qu'il s'agit d'officines plus ou moins dissimulées ; elles sont, bien entendu, tout à fait officielles, même si cela n'a pas toujours été le cas lors de leur création – je pense, non pas aux centrales d'achat actuelles, mais aux précédentes, INCA par exemple, dont on s'est parfois demandé quelle entité juridique elles représentaient. Mais, aujourd'hui, les choses sont rentrées dans l'ordre ; les centrales sont officielles. D'après mon expérience, elles sont, dans la majorité des cas, mandatées par les enseignes françaises et sont en quelque sorte des lieux où s'ouvre la négociation nationale. Autrement dit, si l'on ne trouve pas un accord au niveau de ces entités européennes, la négociation nationale aura très peu de chance d'aboutir. Prenons un exemple : deux enseignes créent une centrale d'achat et mandatent un représentant. Dans le cadre de la négociation, celui-ci va discuter avec le fournisseur de l'avantage que cette consolidation – des chiffres, mais rien d'autre – présente pour lui et lui proposer d'investir des remises ou ristournes supplémentaires. Le schéma de base est celui-là.

On voit, par ailleurs, un début d'extension vers d'autres pratiques, notamment une discussion sur des marques dites « de distributeur » (MDD). Une consolidation se met en place sur des types de produits appelés, normalement, à se développer sur plusieurs marchés européens, selon la même démarche : une demande de construction d'un produit MDD, mais sans engagement de commandes et même sans engagement du tout, dans la majorité des cas. Il s'agit plutôt de chambres de discussion sur un chiffre d'affaires potentiel sans contreparties et sans véritables assurances pour le fournisseur.

Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Prenons un groupe qui s'associe à un autre, représentant respectivement 500 et 700 millions d'euros, soit 1,2 milliard au total. Ils font venir un représentant d'un groupe de l'agroalimentaire pour lui dire que s'il ne participe à l'effort en termes de remises, de participations ou de taxes – je ne sais pas quel terme utiliser –, il va perdre son marché français. Ce sont des groupes de grande distribution qui demandent à un industriel français une taxe sur son marché français pour un marché pseudo-européen, en lui disant que s'il ne signe pas, il n'aura même pas le marché français. Est-ce bien la réalité ?

Il peut y avoir, en effet, des discussions de ce type. Dans la pratique réelle, je n'ai pas rencontré de sanctions drastiques en la matière. Surtout, il faut bien voir que la majorité des groupes dont vous parlez – entre enseignes européennes, véritablement différentes d'un marché à l'autre – a tendance à miser les négociations sur des premiers prix, sur des marques de distributeurs ou sur quelques produits dont la notoriété est telle qu'ils se développeront sur l'ensemble des marchés. Dans ce dernier cas, il peut y avoir une sanction au niveau national. Un échelon intermédiaire peut aussi exister, entre deux enseignes françaises qui se regroupent

Comment voyez-vous l'évolution ? Depuis une dizaine d'années, les gouvernements se cassent un peu sur les dents sur la question des relations commerciales, notamment leur rééquilibrage entre la distribution, les transformateurs, les industriels et le maillon en amont que représentent les producteurs. Il y a eu la loi de modernisation de l'économie (LME) de 2008, la loi dite « Sapin 2 » et les États généraux de l'alimentation (EGA) : on a l'impression de toujours tourner autour de la même question, qui est dictée par ce modèle de commercialisation qu'est la grande distribution et qui impose les prix bas. Les pouvoirs publics s'en sont plus qu'accommodés, car les prix bas à la consommation arrangeaient un peu tout le monde. Vous en avez parlé tout à l'heure lorsque vous avez déclaré que le coeur des relations commerciales tourne toujours autour du prix.

Aujourd'hui, ce qui est dans la périphérie des négociations pourrait devenir leur coeur : vous avez ainsi évoqué la notion de service. Sentez-vous que l'éthique, la qualité nutritionnelle, la haute valeur environnementale et sociale et la responsabilité sociale de l'entreprise émergent comme des éléments de négociation qui pourraient être aussi déterminants que le prix dans les mois ou les années à venir ? Si on prend l'exemple des produits bios, mon sentiment est que la grande distribution veut redorer son image sur le plan éthique en disant qu'elle est plus bio que bio, qu'elle aime le bio et qu'elle en distribue. Le consommateur finirait par perdre ses repères, en ce qui concerne le rapport qualité-prix et qualité-service, s'ils ne les avaient pas perdus depuis longtemps. On trouve parfois du bio au prix du conventionnel – j'ai en tête la filière laitière. Comment analysez-vous cette situation et cette évolution ?

Votre question est extrêmement large. En ce qui concerne le premier point, vous avez dit qu'on a le sentiment que le cadre juridique s'est un peu cassé les dents sur cette relation. J'ai un motif d'optimisme : ce cadre a officialisé quelque chose qui n'existait quasiment pas dans la grande distribution jusqu'à une date relativement récente et qui est l'écrit. Cela concerne notamment le contrat : il y a quelques années, des sommes colossales passaient d'une main à l'autre avec tout juste un papier à peine rédigé. Dans d'autres lieux, cela aurait pu avoir des connotations très péjoratives. Il existe aujourd'hui des contrats, même s'ils ne correspondent pas à ce que l'on demanderait quand on achète à titre privé une maison, mais il y a quand même des choses. Un autre point, que l'on voit peut-être moins mais qui est de plus en plus important et sur lequel nous insistons auprès de nos clients, est la notion de l'écrit. La question est de savoir ce que l'industriel a connu de satisfaisant ou d'insatisfaisant et surtout comment et quand il l'a dit, par écrit, à son client. Si quelque chose peut avoir une large contribution positive au rééquilibrage, c'est le fait que la distribution a horreur que le fournisseur officialise sa vision de ce qui a été fait, surtout quand elle n'est pas très positive. Un simple mail – et je pense que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est assez active – suffit à donner une petite impulsion dans la négociation, dans le sens d'un rééquilibrage. Mais encore faut-il que l'industriel accepte de le faire. Nous voyons, au sein d'Arkose, que des choses ont bougé sur ce plan.

En ce qui concerne le second point, le territoire de la négociation est un peu l'univers, en quelque sorte : il est en expansion permanente. On part de la base qu'est le chiffre d'affaires pour aller de plus en plus vers des données sociétales – telle enseigne veut avoir l'assurance d'avoir des produits bios. La question reste de savoir qui le fait, qui propose des produits, c'est-à-dire l'industriel, et donc comment on va négocier. L'aspect du prix reste prépondérant mais, quand on regarde les documents proposés par la distribution et que l'on peut appeler, pour simplifier, les conditions générales d'achat (CGA), qui sont des pavés de 80, 100 ou 110 pages, parfois, on voit que la distribution a réfléchi, une fois de plus, avant l'industriel et a pris de vitesse le cadre juridique. Les CGA ne sont quasiment pas citées dans ce cadre, c'est-à-dire dans le code de commerce, mais c'est un terrain sur lequel la distribution s'est engouffrée pour l'opposer à des conditions générales de vente (CGV) qui sont assez résiduelles, y compris dans les grands groupes – on en a parlé tout à l'heure.

Le territoire de la négociation est exponentiel et les mêmes questions se posent à chaque fois. En ce qui concerne le prix, comment fait-on pour avoir une contrepartie qui justifie une baisse ? Dans les autres domaines, comme la logistique et la fabrication d'un produit bio, comment fait-on pour que l'industriel ait toutes ses chances de retomber, finalement, sur ses besoins financiers ? On retrouve toujours la même logique : les CGV sont constamment en retard par rapport aux CGA et on sent que le cadre juridique hésite à être trop intrusif à l'égard des relations commerciales parce que nous ne sommes pas, bien sûr, dans un régime administré.

Revenons un peu à la dimension européenne. Vous nous expliquez que le cadre contractuel, ou en tout cas juridique, est très léger en France et que les CGV sont, par ailleurs, extrêmement légères. Qu'en est-il du cadre contractuel européen ? On a plutôt l'impression que les centrales d'achat se déportent un peu de notre territoire. Vous allez peut-être les citer : ce serait intéressant. Elles sont maintenant basées en Belgique et en Suisse. J'aimerais avoir votre avis sur le cadre contractuel.

Je vous avais par ailleurs interrogé tout à l'heure sur ce qu'est une centrale d'achat à Bruxelles ou à Genève. À quoi cela ressemble-t-il ? Le personnel est-il nombreux ou non ? Quel est – en citant des noms, s'il vous plaît – le chiffre d'affaires de ces centrales d'achat, en volume ?

Ces questions sont très précises et je ne m'aventurerai pas à donner des éléments très figés, car je ne les ai pas forcément en tête.

En ce qui concerne la physionomie, ces structures sont très courtes dans la majorité des cas. Ce sont plutôt des structures de back-office, avec quelques acheteurs en fonction des catégories des produits traités par ces super-centrales et avec du personnel administratif qui se limite au strict nécessaire. Il y a peu de structures axées sur la logistique et même, à ma connaissance, sur l'aspect réglementaire. Je ne peux pas aller plus loin dans ce que je sais et ce que je partagerai avec vous, mais ce sont en tout cas des structures très légères.

Elles sont basées, en majorité, en dehors de l'hexagone. Elles ne sont pas toutes, ou elles n'étaient pas toutes, en tout cas, soumises au droit du territoire où elles résident. De grands progrès ont été faits, notamment par certaines enseignes, et en particulier une grande enseigne d'indépendants qui a créé une sorte d'E.T., une structure tout à fait originale qui est basée en Belgique et passe par un grossiste belge. Cette centrale d'achat échappe totalement au droit français actuel et revend à des structures régionales.

Eurelec… On voit qu'il y a aujourd'hui une sophistication des solutions faisant appel, officiellement, à un droit qui n'est pas celui de la France. C'est tout ce que je peux vous dire.

Restons sur l'exemple que vous avez cité, Eurelec. De mémoire, le groupe Leclerc, constitué d'indépendants, réalise 95 % ou 97 % de son chiffre d'affaires sur le territoire français. Eurelec est basé en Belgique, à Bruxelles, d'après ce que vous nous avez dit. Avez-vous des clients, sans les citer, qui rapportent, à propos des relations commerciales entre la grande distribution et ses fournisseurs, le fait qu'on leur demande une remise ou une taxe – on peut appeler ça comme vous voulez –, un pourcentage de leur chiffre d'affaires pour Eurelec au titre d'un marché qui est, finalement, presque à 100 % français ?

Ces négociations, telles que je les comprends et sous réserve que je les interprète bien, se passent directement entre le fournisseur et la structure régionale, c'est-à-dire qu'elles échappent complètement à la structure française. L'approche de la négociation est assez similaire à celle qu'on connaît en France en termes de posture et elle est très allégée en ce qui concerne la définition du prix d'achat. Concrètement, j'ai rencontré des cas de demande de « triple net » sans remise et sans ristourne. C'est ce que j'ai rencontré et je ne peux pas parler d'autre chose.

Afin que tout le monde comprenne – je sais que beaucoup de parlementaires vont également regarder la vidéo – pouvez-vous nous expliquer rapidement ce qu'est le « 1, 2, 3, 4 ou 5 fois net » ? Comment cette négociation fonctionne-t-elle et quels sont les indices utilisés ?

Vous avez raison de poser cette question, qui relève d'un exercice pédagogique de très haut vol en France. La terminologie utilisée n'a rien d'officiel, de réglementaire ou d'universitaire. La négociation se fait officiellement en trois fois ou quatre fois net. Le trois fois net fait référence au tarif général moins les remises, les ristournes et la coopération commerciale, qui est destinée à financer des actions de revente aux consommateurs – en d'autres termes, l'enseigne devient l'agence commerciale du fournisseur. Le 4 fois net va plus loin : il incorpore des éléments différents, mais qui s'appuient sur un contrat, notamment la partie promotionnelle, dans le cadre de ce que l'on appelle communément les nouveaux instruments promotionnels (NIP), qui sont de moins en moins nouveaux puisqu'ils existent depuis quinze ans. Il y a les contrats internationaux et, d'une façon générale, l'ensemble des accords reposant sur une pratique assez établie, commercialement, qui consiste à donner de l'argent pour une contrepartie commerciale, comme un référencement ou du chiffre d'affaires – c'est plutôt lié à la transaction autour du produit.

Si on s'amusait à faire une analyse complète de ce que coûtent une enseigne et un industriel, quand on négocie, on arriverait à du 8, 9 ou 10 fois net. Pourquoi ? Il y a aussi des données qui entrent dans le champ de la négociation et que l'on trouve en partie dans les conventions d'affaires, comme des accords sur les pénalités ou des accords pour avoir des forces de vente travaillant pour le distributeur. On est aujourd'hui dans une logique où on passe d'un cadre légal ou, du moins, encadré par les articles du code qui définissent le 3 fois ou 4 fois net, à la réalité d'une négociation qui est « balayée » par tout ce qui relève des conditions générales d'achat et où on se dit qu'on peut aller sans problème vers le 8 fois ou 9 fois net. Mais je ne sais pas si je réponds à votre question.

Tout cela relève d'un code interne à ce milieu, si je puis dire. C'est la situation de supériorité ou de suprématie de ces groupes ou de ces centrales, concentrées, qui fait qu'on arrive au 4, 5, 6, 7 ou 8 fois net. Il y a un phénomène de pompes aspirantes et ce n'est jamais fini. Cela ne se passe pas forcément au su et au vu de tout le monde, mais quand même avec la bienveillance d'un certain nombre d'acteurs, comme les organismes de contrôle et de répression.

Mon analyse se situe sur un autre terrain : je m'efforce toujours de revenir à la réalité de l'économie d'une négociation. On vient de très loin en France : il y avait uniquement les remises et les ristournes, et rien d'autre. D'autres choses existaient mais ne faisaient pas l'objet d'un accord, comme la marchandise gratuite. Aujourd'hui, toutes les composantes de la relation commerciale sont en train d'émerger et on les retrouve dans les propres écrits du distributeur, que l'on appelle les conditions générales d'achat.

Ce que vous évoquez n'est incontestablement pas loin de la réalité. Les distributeurs ont pris la plume, je l'ai dit, sans cynisme mais avec une légitimité rationnelle et économique qui est fondée. Comme on travaille avec un industriel, on lui dit qu'on aimerait bien aborder aussi tout ce qui a trait à ses retards de livraison, auxquels il n'a pas pensé dans le cadre des CGV. Il y a en permanence une course avec le distributeur, qui est toujours à l'avant-garde en ce qui concerne l'analyse de ses coûts, afin de les partager, dans le meilleur des cas.

Cela concerne les coûts et les risques, afin de les partager avec le partenaire, c'est-à-dire l'industriel.

Exactement. Je voudrais insister sur un point : on est toujours dans une logique économique. En revanche, la contrepartie et le droit à l'espérance de la contrepartie par le fournisseur ne sont pas toujours visibles et atteignables, loin de là.

Selon vous, l'un des X fois net qui est celui de la centrale d'achat européenne, c'est-à-dire la marge prise sur l'industriel, correspond-elle à un service ? Quand on parle de problèmes de livraison ou de promotions, il s'agit de questions réelles, et quand on parle de têtes de gondole, on parle de ce que va réellement faire la grande distribution. Elle est nécessaire, on a besoin d'elle aujourd'hui pour écouler les produits et avoir des prix qui soient justes – je ne dis pas des prix bas, mais justes. Pour vous, ce qui est demandé par des acteurs tels que CWT ou Eurelec, au hasard, est-il justifié ? Est-ce une taxe ou un service réellement fourni ? Est-on en train, comme l'a souligné notre président, de partager les risques mais aussi les coûts ? Pour constituer sa centrale d'achat, on la fait tout simplement financer par un industriel. On n'a pas d'argent et on va donc demander à quelqu'un de payer son développement.

Et si nécessaire, on investit dans les outils industriels. On pénètre l'amont, notamment en devenant propriétaire de certains outils industriels.

La distribution a ce comportement qui est un peu celui d'un sale gosse, adolescent, qui compte beaucoup sur le monde de l'industrie, en effet. En toute clarté et sans parti pris, cela a été son schéma. L'économie devient trop compliquée du côté des industriels pour que cela continue. Or on est dans une logique où la distribution a encore tendance à faire preuve de ce laxisme dans la négociation. On dit : « j'ai besoin de ça, ce sera bon pour notre business, tu verras, et j'ai aussi besoin aussi de ton adhésion ». Quelle est la contrepartie ? Il y a alors un silence. En ce qui concerne les centrales européennes, on ne met pas tout de suite beaucoup d'avantages sur la table pour l'industriel, c'est un fait.

Comme je ne suis pas une spécialiste, j'aimerais savoir quel service est rendu et quelles peuvent être la perception du consommateur et son évaluation du service. Les 3, 6 ou 8 fois net deviennent la règle, imposée, j'allais dire, à l'industriel, avec une prise de risque qui est renvoyée vers le producteur ou l'industriel. Il y a un service rendu, d'accord, mais comment le consommateur l'évalue-t-il ? Tout cela va vers le prix à l'achat, finalement. On est dans du « discount » pour certains produits, mais pas pour tous.

Le consommateur voit de moins en moins le service qu'apporte le fournisseur via le distributeur, notamment à travers le prix. On voit – et je pense que d'autres intervenants l'ont confirmé – que l'hypermarché est en crise. Il y a de moins en moins de personnes qui viennent dans les hypermarchés, et leurs paniers sont de plus en plus réduits. En profitent notamment des pure players. Il y a, effectivement, un problème d'identification par le consommateur de ce qu'est le service véritablement rendu. Le modèle de distribution est en train de changer très rapidement. Cela veut dire aussi que l'industriel a très peu de moyens de s'adresser aux consommateurs sur ce qu'il fait véritablement via l'hypermarché, le point de vente. Je vais prendre des exemples assez précis.

Avec la loi EGALIM, notamment, il est apparu que les promotions sont financées en grande partie, bien sûr, par les industriels. Or on ne trouve à aucun moment un prospectus où il y ait vraiment droit de cité pour l'investissement fait par telle ou telle société ou marque. On est plutôt dans une approche de flyers ou de prospectus, notamment dans le bricolage, où la marque a même tendance, non pas à disparaître complètement, mais à être davantage passée sous silence. Il y a donc un vrai problème de compréhension par le consommateur de ce qu'est le bon prix et d'où il vient.

Il y a en même temps un vrai sujet qui est que la distribution devient aussi responsable de ce qu'elle met sur le marché. Elle est aujourd'hui totalement obnubilée par le problème de la réputation, de la qualité des produits et de leur correspondance à la mode. Ce sont autant de soucis que la distribution s'efforce en permanence de reporter sur l'industriel, comme vous l'avez dit, à travers la notion de risque, mais elle se retrouve aussi, paradoxalement, en première ligne face à un consommateur qui est de plus en plus exigeant, réactif et lapidaire dans ses appréciations. Tout cela fait que la relation devient extrêmement complexe.

Vous savez que nous ferons, à la fin de cette commission d'enquête, un rapport qui comportera des propositions. Je voudrais revenir sur la structure du prix et du triple net. Comme vous avez aussi été acheteur, à une époque, même si vous êtes plutôt du côté de la défense de l'industriel, aujourd'hui, je voudrais avoir votre avis sur l'évolution de la communication et de la publicité. J'écoutais une grande radio nationale l'autre matin, juste avant 8 heures et demie, avant le passage d'un grand journaliste : il y avait cinq publicités, dont trois concernaient la grande distribution. Elles avançaient toutes la même chose : « on est les moins chers, on a les prix les plus bas », avec un petit scénario, mais sans parler du produit. Il n'en est jamais question : on dit seulement que le jambon ou la patate va être moins cher. J'aimerais avoir votre avis : cela pourrait-il changer ? Devrait-on limiter le droit à la publicité de la grande distribution en le reportant sur la qualité et le produit ? Les gens se déportent des hypermarchés, ils veulent des choses un peu plus proches d'eux, avec des produits locaux, ce qui revalorise la qualité et la typologie du produit plutôt que le prix le plus bas.

Je voudrais aussi revenir sur un tout autre sujet. Vous nous avez dit que le modèle de l'hypermarché s'essouffle. Nous avons eu des « retours » de cabinets qui nous l'ont expliqué. Mais il y a un modèle tel que celui de Lidl, qui explique qu'il a créé, lui, 100 magasins l'année dernière. Comment se fait-il que des leaders mondiaux, comme le groupe Carrefour, qui est dans le monde entier et qui maîtrise quand même énormément le marché de la grande distribution, peu importe la typologie des produits, aient des difficultés et qu'un groupe tel que Lidl, de petites surfaces, soit en pleine croissance sur le territoire français ?

Carrefour maîtrise beaucoup de choses, effectivement. Il était au 4e rang mondial, mais il se trouve maintenant au 8e ou 9e rang maintenant. Sa maîtrise est sans doute beaucoup moins pointue. Votre question est assez au coeur du sujet. Qu'est-ce qu'un point de vente ? À quoi sert-il ? Qu'en fait-on quand on est un distributeur ?

En ce qui concerne la première partie de votre question, je dirais que nous sommes tous complices d'une chose, en tant que consommateurs : on est quand même éduqué à la notion de prix, et on a du mal à s'en départir. Regardons, malgré tout, ce qui a été fait. En matière d'affichage nutritionnel, des progrès énormes ont été réalisés par les distributeurs mais aussi par les industriels, et la législation est entrée dans la danse, bien sûr. On a la démonstration que la santé s'intègre dans les préoccupations du consommateur et donc dans la façon de communiquer entre un point de vente et les consommateurs. Cela étant, on est aussi dans une logique où le consommateur en lui-même, par nature, devient tellement volage et volatil que, quelles que soient les solutions que l'on peut apporter, il aura les produits d'une façon ou d'une autre : si ce n'est pas dans un hyper, ce sera par l'application Yuka. Il n'est pas impossible, malgré tout, que l'hypermarché redevienne le lieu d'exposition du produit, de showrooming, ayant un rôle presque éducatif. Mais cela signifie que les distributeurs devront faire un pas vers ce qu'ils n'ont pas encore véritablement accepté d'être : devenir l'agent commercial de la marque. On n'en est pas là. On est plutôt dans une logique où une enseigne annonce un catalogue de prestations : il dit à l'industriel de chercher dedans, en insistant sur le fait qu'il est certain que ce sont de bonnes prestations pour la marque. On est un peu dans ce blocage qui fait qu'on est plutôt dans une logique, du côté des points de vente en dur, qui est de dire : on va peut-être abandonner nos surfaces.

Cela rejoint votre deuxième question sur Lidl qui a eu, effectivement, l'intelligence économique de ne plus se positionner dans les silos qui existaient il y a encore quelques années, c'est-à-dire que l'on était dans l'hyper ou le super, sur des produits de marques nationales discountées, avec un choix très large, ou dans le hard discount pur à l'allemande, avec des produits sans marque. Lidl a trouvé un segment intermédiaire, avec une approche qui consiste, en plus, à avoir une localisation géographique faisant qu'on est très souvent à moins de 20 minutes ou d'un quart d'heure d'un point de vente, et à offrir une facilité d'achat qui s'éloigne des cathédrales d'Auchan.

En ce qui concerne le changement de modèle de la distribution, il n'y a pas que le consommateur qui devient volage. Il faut regarder les répercussions sur les hypermarchés de 15 000 ou 20 000 mètres carrés. On sait qu'on va réduire la surface commerciale de 20 %, ce qui pose la question de savoir ce qu'on en fait et conduit à des remises en cause des schémas logistiques, dans le cadre de découvertes au jour le jour. Par exemple, les 20 % dont je vous parle vont peut-être redevenir des surfaces de stockage pour des supermarchés situés à 15 kilomètres. Par conséquent, est-ce qu'on n'est pas aussi en train de revenir sur les gros entrepôts centralisateurs ?

Dans le cadre de cette réflexion, est-ce qu'on ne peut pas aboutir à un équilibre qui verrait le maintien des hypers – je pense, par exemple, à mon territoire, l'île de La Réunion – et, en plus, la réintroduction des moyennes et des petites surfaces, de 1 500 ou 2 000 mètres carrés, avec une identification de terroir et de proximité ? Dans l'approche des négociations que vous avez décrite et qui serait maintenue, en tout cas pour les hypers, pensez-vous qu'un tel modèle pourrait être une piste pour trouver des solutions ? Je passe sur le détail, mais il pourrait y avoir des systèmes coopératifs. Pensez-vous qu'une association entre hypers et surfaces de 2 000 mètres ou 1 500 mètres carrés, avec une identification de terroir et une stratégie d'achat un peu plus localisée, peut s'insérer dans le schéma que vous venez de nous décrire, notamment au sujet des centrales ?

A priori, c'est un schéma qui pourrait sans doute avoir ses chances, tel qu'on peut le définir ainsi à brûle-pourpoint. Pourquoi ? Soit on détruit physiquement l'hypermarché, soit on lui donne une autre finalité. Ce point de vente peut devenir une sorte de d'entité protéiforme par sa finalité – du commerce, du stockage ou de l'hébergement d'autres enseignes dans le même site, ce qui existe déjà : Cdiscount a des espaces chez Mr Bricolage. En allant plus loin dans cette réflexion, on pourrait se dire qu'une enseigne ayant un positionnement très clair – pourquoi pas, effectivement, celui des produits du terroir – et qui existe déjà dans le circuit de distribution, comme le bio ou « Frais d'ici », pourrait parfaitement communiquer au niveau local et bénéficier de regroupements en termes de logistique ou même de régie publicitaire. La distribution ne paraît pas avoir encore proposé à d'autres entités, qui lui appartiennent ou non, comme vous le suggérez, de servir de lieux permettant d'amortir les coûts et de développer la performance de communication.

Les États généraux de l'alimentation (EGA), ou tout du moins la loi consécutive aux EGA, ont tourné autour d'une alimentation sûre, saine et durable, ce qu'elle est – les produits agricoles français qui sont mis à la disposition des industriels et qui deviennent des denrées alimentaires vendues par les commerçants, notamment dans la grande distribution, sont sains, sûrs et durables. Depuis un certain nombre d'années, il y a une déconnexion totale entre les coûts de production et les prix payés par le consommateur. Le prix du lait et du porc a pu fluctuer à la hausse ou à la baisse sans répercussions pour le consommateur. En cas de hausse des coûts de production, il arrive que le prix augmente pour le consommateur, mais il n'y a pas de corrélation en cas de baisse de ces coûts. Puisque vous accompagnez les industriels, avez-vous noté une évolution de leur part quant à la prise en compte des coûts de production sur la base des indicateurs ? Avez-vous constaté un changement depuis que nous avons adopté la loi consécutive aux EGA ?

À titre tout à fait personnel, nous avons engagé depuis quelque temps, au sein d'Arkose, une réflexion qui consiste à dire qu'il ne faut jamais laisser un distributeur feindre de ne pas comprendre ou ne pas comprendre, honnêtement, quels sont les coûts de production. En d'autres termes, un acheteur ne doit jamais avoir la possibilité de dire qu'il ne connaissait pas les coûts de production de l'industriel. Nous avons anticipé, sur un certain nombre de points, l'apparition d'indices de production, si c'est bien la question que vous posez. En ce qui concerne les produits et les dérivés de la charcuterie, par exemple, il y a l'indice du marché au cadran de Plérin. L'idée qui nous a animés était de faire entrer rapidement cet aspect dans les CGV, qui deviennent alors beaucoup plus que de simples CGV : ils se transforment en chartes collaboratives grâce auxquelles l'acheteur, l'enseigne, sait quelles sont les contraintes, quels sont les coûts, etc. Ce sont des démarches que nous avons engagées depuis plusieurs années. Cette idée me semble très porteuse. On a, et la distribution la première, totalement feint d'ignorer les coûts, à la fois parce que les enseignes sont lourdes et puissantes, mais aussi, simplement, parce qu'on ne se préoccupait pas des coûts car le chiffre d'affaires était là. Le juge de paix a été sa baisse et l'absence, ou la disparition, du consommateur. On connaît aujourd'hui une tendance qui est très violente et le distributeur s'aperçoit qu'il va devoir fonctionner un peu différemment.

J'ai encore une question sur ce sujet, puis nous en viendrons aux boxes de négociation. Notre but est aussi de faire des propositions, je l'ai dit. Comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, la grande distribution est un représentant géant de l'industrie agroalimentaire ou des agriculteurs qui vendent directement : c'est un porte-drapeau, en fin de compte, des marques et de leurs propres MDD. Ne devrait-on pas valoriser exclusivement l'expérience client qu'on peut avoir à l'intérieur d'un magasin, la qualité des produits vendus, leur proximité – s'agit-il de produits qui viennent du département, de la région ou du village d'à côté ? – ou la nouveauté, par exemple en termes de format, et interdire toute communication relative au prix en laissant faire ceux qui vendent les produits, c'est-à-dire les industriels de l'agroalimentaire ou les coopératives ? La grande distribution n'est qu'un intermédiaire qui est là pour faire vivre une expérience et pour tout ce que je viens de citer. Cela simplifierait-il la relation entre la grande distribution et ses fournisseurs ? Ce ne serait plus, en gros : donnez-moi votre argent et je m'occupe de la publicité.

Ce serait une démarche de filière très poussée, qui incorporerait l'industriel comme étant, sinon un donneur d'ordres, du moins quelqu'un qui serait à égalité avec le distributeur. Je crois que ce modèle est possible, mécaniquement. Il y a, néanmoins, deux points de blocage.

Tout d'abord, qui va payer ? La valeur sera déplacée sur l'annonce, la mise en place du produit et l'affichage du prix des promotions, etc. Ce sera une sorte d'externalisation de la surface de vente vers le fournisseur, ce qui peut aller assez loin. Certaines enseignes y réfléchissent. On peut se dire que le point de vente est un peu comme une chaîne d'assemblage de Renault. Tous les fournisseurs se chargent de livrer just in time et il y a des pénalités en cas de retard, mais ce sont eux qui font l'animation, un peu comme dans les grands magasins qui confiaient leurs surfaces à des marques. Qui va payer ? Les coûts se déplaçant chez l'industriel, comment va se faire leur évaluation et comment va-t-on faire en sorte qu'il y ait un retour sur investissement pour l'industriel ? On se heurte quand même à un problème organisationnel : la grande distribution n'est pas du tout organisée dans cette perspective.

Culturellement, je crois aussi que la distribution veut en permanence être l'échelon incontournable – je pense notamment au développement des marques d'enseignes – à la fois en tant que point de vente mais aussi en étant sociétalement engagée. Elle n'abandonne pas son modèle historique, parfois un peu poussé à l'extrême, en termes de populisme, qui consiste à s'adresser directement aux consommateurs. C'est sa technologie, si on veut, indépendamment du fait que la distribution cherche aussi à devenir une entreprise technologique : elle veut ses data, elle veut les gérer, elle veut les vendre comme elle le souhaite, elle veut, en fait, que l'industriel dépende d'elle. C'est le deuxième problème que je vois. Mécaniquement, néanmoins, ce que vous avez décrit est tout à fait séduisant.

Avant d'en venir à ce qui se passe dans les boxes de négociation, qu'en est-il du relèvement de 10 % du seuil de revente à perte ? Avez-vous observé, puisque vous accompagnez les industriels, que cela a apporté de la souplesse dans les relations commerciales et, surtout, y a-t-il eu un retour pour les maillons situés en amont, c'est-à-dire pour les industriels et les producteurs ? Tel était l'objectif, initialement.

L'expérience est peu trop courte pour que l'on puisse constater les effets. Je n'ai pas d'éléments qui me fassent dire que le retour existe.

Allons maintenant dans les boxes de négociation. Avant de vous poser des questions plus dirigées, je voudrais vous demander si vous pouvez nous expliquer comment fonctionnent ces boxes, quels en sont les bons côtés, car il y en a sûrement, mais aussi les mauvais. Globalement, comment cela se passe-t-il dans les boxes ? Pourquoi, finalement, vos clients viennent-ils vous voir ? Est-ce parce qu'ils ont des difficultés dans les boxes ? Ne s'agit-il que de problèmes contractuels ou bien cela va-t-il plus loin ?

Parler des boxes revient aussi à parler de l'éphéméride de la négociation annuelle.

Il y a beaucoup de choses qui se disent sur ce qui se passe physiquement ou en termes de posture dans les boxes. Certaines choses sont vraies, d'autres peuvent exister mais je ne les ai pas forcément rencontrées. Concrètement, on est dans une boîte noire qui est fermée, au vrai sens du terme, et où tout se dit, où on se promet tout et où on se menace de tout, il faut le dire, selon un jeu psychologique qui, ne l'oublions pas, caractérise le phénomène de la négociation. Il n'y en a jamais sans un frottement, au minimum.

Ce qui est peut-être un peu plus critiquable tient à la façon dont la négociation peut avoir ses chances ou non. Je vais être plus précis. Avoir une confrontation verbale dans un box fait partie du jeu. Ne pas avoir la possibilité de revendiquer le droit à la négociation, c'est autre chose, par exemple quand on est pressé par le temps. Schématiquement, vous avez une obligation légale qui vous contraint à signer pour le 1er mars : si vous êtes convoqué pour la première fois le 1er février, on sent bien que la négociation ne va pas avoir les mêmes chances que lorsqu'un fournisseur est reçu dès le mois de décembre, ce qui laisse du temps pour la négociation – ce sera plus facile et plus susceptible de conduire à un accord valable.

Autre problème, on est dans une logique de négociation dans laquelle l'industriel rencontre l'acheteur selon une relation assez unilatérale où la demande est faite par ce dernier. La question qui doit normalement suivre consiste à demander quelle est la contrepartie proposée. Or il y a plutôt une pauvreté de la réponse.

Pour les novices, pourriez-vous dire ce qu'est un box ? Est-ce une pièce semblable à cette salle de commission ? Par ailleurs, où cela se situe-t-il ? Est-ce dans les centrales d'achat ou dans les grandes surfaces ? Comme je le dis souvent, il faudrait remettre un peu d'éthique et de morale dans les relations commerciales. Tout le monde s'est habitué, c'est devenu tellement commun qu'il paraît normal de négocier dans un box. Je pense que c'est un sujet. C'est un point de passage obligé.

Il est imposé par le secteur de la grande distribution, sans doute pour conditionner l'interlocuteur, pour mieux le maîtriser. Pouvez-vous développer sur ce point ?

Le concept de boîte que j'ai évoqué tout à l'heure était la traduction du box, qui est un lieu physique, un bureau plus ou moins grand dans lequel vous avez, dans la majorité des cas, une table centrale où se trouve, toujours dans la majorité des cas, un ordinateur auquel l'acheteur se connecte et qui est tourné vers lui, en grande partie. On va vous recevoir lors de rendez-vous définis, à heure fixe, qui sont malgré tout gérés d'une façon beaucoup plus courtoise qu'il y a quelques années. On se fixe une heure de rendez-vous, qui est généralement confirmée la veille par un mail, et on va discuter de l'accord. On parle notamment de l'accord antérieur, et c'est pour cette raison que l'éphéméride est importante.

Schématiquement, il y a aux mois de septembre et d'octobre ce qu'on appelle les rendez-vous d'atterrissage. On regarde comment l'année en cours va se solder en termes de chiffre d'affaires, de marge, etc. Cela donne déjà l'intonation de ce que sera la négociation à venir. Si un distributeur est clairement en retard par rapport à ses objectifs quant à la marge qu'il avait cru pouvoir dégager avec le fournisseur, cela va sans doute lui donner des leviers supplémentaires pour l'année suivante. La façon dont la négociation se solde se construit à travers cet entretien d'atterrissage et la façon dont on va négocier sur l'avenir commence déjà à s'énoncer, notamment avec l'envoi des CGV – réglementairement avant le 1er décembre. Beaucoup de distributeurs demandent qu'elles soient envoyées beaucoup plus tôt, en septembre ou début octobre, d'une manière assez insistante. Tout cela vise à faire déjà le lien entre « n » et « n+1 » dans la négociation.

Quand arrive la négociation annuelle, on se retrouve dans un box. C'est, là aussi, la particularité de cette négociation frontale : vous êtes en face de l'acheteur, et assez éloigné de tous les autres services de l'enseigne qui pourraient éventuellement apporter un éclairage pour négocier différemment. Il y a très peu de contacts autorisés avec la supply chain ou les services de marketing. On entre dans une forme de dramatisation qui fait partie du cheminement de la négociation franco-française.

Je vais faire un petit aparté : on parle toujours de la négociation à la française, qui étonne le reste du monde – on a au moins cette forme de reconnaissance (Sourires). La distribution est assez schizophrène. Elle est très axée sur la culture française, qui est méditerranéenne, relationnelle, un peu conviviale, parfois rude, mais qui a monté les systèmes français de distribution en favorisant notamment les indépendants, avec des structures courtes et en étant beaucoup dans le relationnel, dans une proximité presque affective avec le fournisseur, même si on se « confronte ». Aujourd'hui, la schizophrénie se manifeste à travers le fait que nous sommes aussi français au sens du côté rationnel des choses : nous sommes les inventeurs du code civil. Cette schizophrénie est précisément ce que la distribution a du mal à gérer.

Un box d'achat est très clairement destiné à établir une influence psychologique, dans le cadre, recherché, des doutes permanents que l'industriel doit avoir sur sa pérennité dans l'enseigne et en même temps avec un encadrement de plus en plus précis, notamment du fait du cadre contractuel et des exigences des industriels, qui fait que la négociation doit rebasculer vers le rationnel. On doit abandonner la culture de schizophrénie, méditerranéenne et nordiste, que j'ai évoquée. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans un box, avec des profils d'acheteurs – et je continue à illustrer mon propos – qui sont très souvent jeunes, au sens où beaucoup n'ont pas mis les pieds dans un point de vente. Du côté de l'industrie, en revanche, tous ceux qui sont en première ligne dans les négociations ont fait de la vente et ont une perspective, une intuition de ce que doit être un équilibre économique, parce qu'ils le vivent, ils le sentent. La négociation se déroule en plusieurs rendez-vous jusqu'à la date butoir du 1er mars.

La dramatisation de la négociation se fait toujours autour de l'argent et du prix – du moins on peut imaginer qu'il n'y a que cet aspect qui compte dans la négociation. La personne qui représente l'industriel, le transformateur, et qui se déplace – je suppose que les boxes sont la propriété de la grande distribution ou des centrales d'achat – connaît-elle le nom du négociateur, du commercial, qu'elle a en face d'elle et qui représente les intérêts d'une centrale ou d'une marque de la distribution ? Discute-t-on d'homme à homme, ou est-ce un peu mécanisé, robotisé, au sens où un commercial vient rencontrer une entreprise, et rien de plus ?

Le côté méditerranéen se retrouve dans le fait qu'il y a une relation de proximité : on sait qui est l'autre, même si cela ne veut pas dire que la stabilité relationnelle est toujours au rendez-vous. Beaucoup d'acheteurs tournent très vite, comme on dit, d'une manière voulue ou contrainte. Il faut reconnaître, en toute transparence et sans parti pris, que le monde de la grande distribution connaît un grand problème interne de ressources humaines. Les structures s'appauvrissent en effectifs et, compte tenu de l'immédiateté des besoins, du business, il n'y a pas forcément des profils qui « tiennent la route », notamment parce qu'on n'a pas été très souvent dans un point de vente. On sent clairement des phénomènes de panique du côté de l'acheteur – et parfois aussi du côté de l'industrie. Il y a un problème humain évident. On peut dire la même chose au sujet des points de vente, qui vont connaître un grave problème. Carrefour annonce 10 000 personnes en moins. L'angoisse des marques est de savoir qui va remplir les linéaires. Il y a une proximité, je l'ai dit, mais elle est structurellement chahutée chaque jour.

Restons sur l'acheteur et, plus précisément, sur la structure des achats entre centrales françaises. Peut-être cela ne s'est-il pas fait dans cet ordre-là – vous nous le direz –, mais Système U s'est associé à Auchan, qui s'est associé à Casino, lequel s'est associé avec un quatrième, qui s'est lui-même associé avec le premier, si bien qu'on a le sentiment qu'en définitive, chacun connaît les conditions commerciales de tous les autres. Or, si trois industriels sont dans une même pièce, la DGCCRF entre : elle leur inflige une pénalité record. Là, toutes les centrales d'achat sont dans la même pièce et tout se passe bien… Je souhaiterais connaître votre avis sur cette situation.

Par ailleurs, vous qui l'avez été durant de nombreuses d'années, connaissez-vous la structure des primes qui sont versées aux acheteurs ? On entend dire qu'elles seraient de deux à quatre mois de salaire et dépendraient de deux critères : la rapidité – plus on négocie vite, mieux on est payé – et, surtout, la déflation : plus on négocie à la baisse, mieux on est payé.

Sur le premier point, la capacité à se pacser commercialement de façon assez aisée est, là encore, une caractéristique franco-française. Ceux qui formaient un couple hier peuvent changer de partenaire demain. Le rapprochement entre enseignes que vous avez décrit – l'association entre Système U et Auchan s'est délitée au profit d'une association entre Auchan et Casino, et ainsi de suite – constitue, de fait, une forme assez surprenante de relation commerciale. Très souvent, en outre, c'est l'alliance de la carpe et du lapin : Auchan et Casino, par exemple, n'ont aucun point commun au plan culturel. Concrètement – et c'est un avertissement très fort que nous avons communiqué à nos clients –, on n'a jamais été aussi près d'un phénomène d'entente – involontaire. C'est pourquoi le cabinet d'avocats auquel nous sommes associés nous demande d'introduire dans nos CGV une clause par laquelle nous prévenons cordialement notre interlocuteur que l'accord signé relève bien d'une très haute confidentialité. Ainsi, si, un jour, nous sommes appelés à comparaître devant deux acheteurs dont l'un se réclame de l'enseigne, il faudra qu'on nous explique les raisons de la présence de la seconde personne, qui ne devrait pas être concernée par l'accord.

On voit bien que le modèle de la distribution est en train de changer, mais que, dans de vastes domaines, la réflexion n'a pas été menée à son terme. On se trouve en effet dans une situation où la distribution veut améliorer ses conditions d'achat – remises et ristournes – selon un schéma toujours très unilatéral, sans prendre les précautions qui s'imposent et en adoptant vis-à-vis des industriels un comportement qui, consciemment ou non, les pousse à la faute. Actuellement, une partie importante de nos activités consiste donc à rétablir l'équilibre au profit de l'industriel, à travers des avertissements. On en revient toujours à la question des CGV, qui doivent conduire à une charte de collaboration commerciale. Or, telles qu'elles sont prévues dans le code de commerce, elles sont encore trop résiduelles – c'est une constatation et non un jugement – et l'industriel ne s'en empare pas encore suffisamment.

En ce qui concerne la rémunération des acheteurs, je n'ai pas suffisamment de recul et d'informations pour vous répondre de manière très précise. Je confirme cependant qu'il existe un intéressement lié à l'obtention des résultats que vous avez évoqués, mais je suis incapable de vous donner davantage de détails sur cet intéressement. Néanmoins, selon mes informations, l'acheteur est rémunéré en fonction des résultats qu'il obtient, non pas par fournisseur, mais pour la catégorie qu'il gère.

À ce stade de votre audition, on a tout de même le sentiment d'un laisser-faire de la part des autorités chargées de réguler les négociations commerciales. En Europe et en France, l'économie est censée être libre et la concurrence non faussée. Or, on pourrait presque en arriver à la conclusion que l'économie est administrée et que la concurrence s'apparente plutôt à une sorte d'entente concurrentielle.

Au lieu que la négociation se déroule dans des boxes, ne pourrait-on pas imaginer que l'acheteur se déplace chez les industriels : laiteries, producteurs de fruit… ? Les états généraux de l'alimentation ont tout de même eu ce bienfait : ils ont favorisé la prise de conscience collective, dans notre pays, qu'un produit de qualité nécessite un travail et qu'il a donc un prix. Ainsi, la volonté d'inverser la construction du prix, annoncée dans la fameuse déclaration de Rungis de novembre 2017, pourrait se diffuser du producteur jusqu'au consommateur. Or, le maillon intermédiaire, c'est l'industriel, qui achète les produits agricoles et en fait des denrées alimentaires mises en vente par des épiciers, devenus grands puisqu'il s'agit du secteur de la grande distribution. Aussi, ne faudrait-il pas enfoncer le clou en poursuivant la stratégie organisée autour du paradigme issu des états généraux de l'alimentation, pour rééquilibrer les relations commerciales et, je ne dis pas mettre au pas, mais serrer un peu la vis aux acteurs de la grande distribution, fédérés en centrales d'achat ?

C'est, me semble-t-il, le sujet central : la révélation de ce qu'est le processus complet, pour les uns, de production et de distribution et, pour les autres, d'acquisition du produit et de redistribution dans leurs points de vente, jusqu'au click and collect. Il faut officialiser l'ensemble de la chaîne, en disant qui sont les intermédiaires et ceux qui mettent le produit à disposition. C'est très clair.

L'industriel se retrouve toujours dans une situation de frilosité et, de par le mode de fonctionnement que lui impose la distribution, il a intégré certains schémas de négociation. Autrement dit, il bute sur les « remises et ristournes », dont on fait une sorte de ligne Maginot, renforcée par la loi, qui en fait le socle unique de la négociation. Mais la ligne Maginot est contournable ; à preuve, la distribution la contourne tous les jours à travers ses conditions générales d'achat.

La question qui se pose est donc celle de savoir si l'on décide de révéler l'ensemble de la chaîne. Le risque est grand, car le distributeur ne se priverait pas de l'exploiter, en tentant éventuellement d'imposer certaines idées à l'industriel. En effet, le discours que la distribution tient à celui-ci est le suivant : « Nous respectons, d'une certaine façon, vos contraintes. Quant au consommateur, il veut d'abord la qualité. Dès lors, la marque est-elle toujours aussi incontournable que vous le dites ? » Sous-entendu : « Travaillons sur nos marques d'enseigne ». Le risque, si l'industriel accepte cette logique, c'est que, dans le cadre de la construction de ces marques d'enseigne, il devienne sous-traitant. C'est pourquoi nous estimons, chez Arkose, qu'il y a beaucoup à faire sur les contrats de marques d'enseigne. De fait, la majorité des contrats de MDD sont plutôt des contrats d'adhésion dans lesquels le fournisseur se positionne, la plupart du temps, comme sous-traitant plutôt que comme co-constructeur d'une marque traitée de la même façon qu'une marque nationale. La faiblesse de beaucoup d'industriels est due au fait que la marque de distributeur n'est pas traitée de façon équilibrée.

Même si le consommateur est sensible à la qualité, sa première demande, me semble-t-il, concerne le prix – on parle beaucoup de juste prix, mais on ne sait pas le définir. Or, il existe une opposition entre, d'une part, ce juste prix – incluant, la qualité, le bio et l'identité du produit – et, d'autre part, le système que vous nous avez d'être décrit, en particulier le box. Dès lors, l'une des solutions – c'est en tout cas une piste de réflexion – pourrait consister à supprimer ce box ou, à tout le moins, à y ajouter une fenêtre. Ainsi la qualité pourrait devenir une véritable attente du consommateur. Car tant que le box restera obscur, il pensera qu'il se fait avoir sur le prix et la qualité. Vous semble-t-il possible de rendre le système actuel plus transparent ?

Oui, incontestablement. Je crois que les distributeurs en sont d'autant plus conscients que cette transparence constitue pour eux une menace dès lors qu'elle concerne, non pas la qualité – car ils sont bien entendu attentifs à la qualité des produits –, mais les moyens de l'atteindre, c'est-à-dire la relation qu'ils ont avec leurs fournisseurs. Actuellement, le talon d'Achille de la distribution, c'est, me semble-t-il, sa réputation, principalement en ce qui concerne sa relation avec ses industriels. Elle ne peut pas supporter le name and shame, par exemple. Or, quelle est la conséquence d'une négociation qui ne se déroule pas normalement ? De deux choses l'une : soit l'acheteur a demandé un prix qui ne permet pas à l'industriel de maintenir la qualité du produit, et celle-ci sera moindre ; soit il a demandé beaucoup mais à un prix insupportable pour l'industriel, et celui-ci est, dans le pire des cas, contraint de déposer le bilan. La menace qui pèse sur la réputation d'une enseigne peut donc faire bouger les choses. Encore une fois, je le dis sans porter de jugement de valeur, ce qui se passe dans un box est très éloigné de ce qu'est une négociation dite normale.

Retournons dans le box, même si cela ne semble pas très glamour, et parlons du déréférencement. Certains industriels nous ont raconté qu'ils avaient été convoqués – car ce n'est pas une invitation – au début du mois de janvier et qu'on leur avait annoncé que ce serait « moins 5 » de déflation. L'industriel, quant à lui, ne joue pas forcément le jeu – il peut proposer un « plus 7 ». Toujours est-il que l'accord ne se fait pas et qu'on lui indique alors que, s'il ne signe pas, il sera déréférencé ; il n'a donc pas le choix. La menace du déréférencement est-elle une pratique coutumière ?

Tout d'abord, le déréférencement n'est jamais une victoire pour l'acheteur. Qu'il soit décidé par sa direction ou par lui-même, ce n'est pas un gage de succès et, surtout, ce n'est pas ainsi qu'il atteindra ses objectifs. Mais la menace de déréférencement fait partie du crescendo, en grande partie psychologique, de la négociation, et elle est utilisée par l'ensemble de la distribution française. Elle est coutumière, oui : « Si les remises et ristournes que je te demande ne te conviennent pas, nous allons nous quitter, comme dans un mariage. » Toutefois, si une négociation aboutit à ce type de menace, c'est sans doute parce qu'on n'a pas consacré à celle-ci le temps suffisant et qu'on n'a pas exploré toutes les solutions.

Tout à l'heure, nous avons parlé de mariage, d'entente, de partenariat, de contrat de confiance. Pour ma part, j'estime – mais ce n'est que mon avis – que, lorsqu'on détient 30 % à 40 % de parts de marché, on ne peut pas être viré de cette façon. Car, en définitive, le rôle de la grande distribution est d'être l'intermédiaire entre un produit de qualité et l'acheteur. Dès lors, peut-être pourrait-on fixer des barrières : l'acheteur, en deçà d'un « moins 1 » de déflation, et l'industriel, au-delà d'un « plus 2 » devraient justifier leurs demandes. Ainsi, le déréférencement est tout simplement interdit. Qu'en pensez-vous ?

En tant qu'ex-acheteur, je vous dirais que c'est inacceptable, car cela limite ma liberté de négocier. En tant que consommateur, je vous dirais que c'est mauvais pour mon pouvoir d'achat. En tant qu'industriel, je vous dirais qu'à première vue cette limite peut paraître intéressante mais qu'elle pourrait devenir une contrainte. Surtout, à mon sens, on ne se pose pas les deux véritables questions.

Première question : dans la négociation, l'industriel a-t-il dit ce que lui a coûté son enseigne sans qu'il y ait eu le retour sur investissement promis ? Je m'explique. Souvent, les objectifs prévus par le distributeur dans l'accord signé le 1er mars ne sont absolument pas atteints en fin d'année, et ce, pour diverses raisons : le prix n'était pas le bon, l'ensemble des points de vente n'ont pas référencé le produit en temps et en heure, un entrepôt était en grève… Les aléas deviennent de plus en plus lourds pour un industriel, si bien qu'il a de plus en plus de mal à projeter son business. Or, très souvent, il n'a pas la force suffisante ou l'opportunité de le démontrer, ou il n'ose pas. Il manque donc un élément dans le raisonnement économique.

Pour que l'on comprenne bien ce que vous dites, le plan d'affaires, le plan volume ou le plan valeur n'est pas respecté. Autrement dit, l'industriel s'est fait un peu entourlouper lorsque l'acheteur a prévu la projection en centrale d'achat. Est-ce bien cela ?

Alors qu'il pensait que l'accord s'appliquerait tel qu'il était prévu, beaucoup d'obstacles ont empêché que les prévisions se réalisent. C'est exactement cela.

Les marques de distributeur – sous lesquelles sont vendus des produits de marques nationales dont on a modifié la genèse ou l'ADN – ont été imposées aux industriels par la suprématie de la grande distribution, qui en retire un gain. Pourrions-nous proposer d'interdire purement et simplement ces marques de distributeur ? Ainsi, nous aurions des producteurs, des industriels, avec leur savoir-faire, et des commerçants dont le métier est de distribuer.

Par ailleurs, lorsque quatre centrales d'achat se partagent 90 % du marché de la distribution, il n'y a plus de concurrence : c'est un oligopole. Ne devrait-on pas proposer de dissiper cet oligopole, d'abord au niveau français, puis au niveau européen ?

Sur le premier point, j'apporte une petite précision. Outre les MDD pures, que vous avez décrites, monsieur le président, on trouve de plus en plus souvent ce que l'on appelle des marques d'enseigne, sous lesquelles sont vendus des produits innovants propres à une enseigne. Celle-ci acquiert ainsi une spécificité aux yeux du consommateur, parce qu'elle détient ces produits à sa marque. Ce peut être une technologie ou une valeur ajoutée particulière qui n'existe nulle part ailleurs. Je vais citer un exemple : historiquement, Auchan a été l'une des premières enseignes à lancer des produits sans gluten. Le débat est donc plus complexe : entre les marques nationales et les marques de distributeur, il y a cet échelon intermédiaire.

Dans le cas que vous décrivez, l'enseigne fait le travail d'un industriel. La question subliminale est celle de savoir si l'on permet au secteur de la grande distribution d'être touche-à-tout.

Dans le prolongement de la question posée par le président, ne pourrait-on pas s'inspirer de l'industrie pharmaceutique et du modèle des médicaments génériques et proposer qu'au terme d'un certain nombre d'années, au cours desquelles l'industriel qui a découvert un produit l'aura commercialisé, ce produit puisse être fabriqué sous forme générique ? En effet la distribution, lorsqu'elle repère un produit qui se vend bien, impose à l'industriel de le vendre sous marque de distributeur. Qu'en pensez-vous ?

La marque d'enseigne devient un outil de différenciation entre enseignes, mais l'industriel reste le dépositaire de tout, y compris des risques. Comme on le disait tout à l'heure, les contrats de marques d'enseigne sont encore très mal conçus, parce qu'ils ne prennent pas en compte cet équilibre. La relation avec la grande distribution est telle que l'industriel a deux portes de sortie par rapport à sa marque nationale : soit la MDD pure, si son raisonnement est d'amortir ses usines – mais cette démarche n'est très pérenne –, soit des produits à valeur ajoutée, mais avec l'outillage juridique adéquat, c'est-à-dire en précisant à qui appartient le know-how et, en cas d'arrêt de la collaboration, s'il est possible de le vendre ailleurs. Or, ces questions ne sont quasiment pas abordées. On part donc de très loin, encore une fois. Pour le libéral que je suis, même si je suis très attaché au respect du cadre juridique, la complexification des choix stratégiques de l'industriel mériterait d'être examinée de façon très approfondie. Il ne faut pas qu'il soit privé de l'agilité dont il a besoin – mais cela n'engage que moi.

Que pensez-vous de l'oligopole constitué par les quatre centrales d'achat qui se partagent 90 % du marché des produits commercialisés par la grande distribution ?

Je pense que ces quatre enseignes ont parfaitement conscience du fait que la concurrence arrive très vite et que, bientôt, ils ne détiendront plus 95 % des parts de marché. Je pense à Amazon ou à Alibaba, par exemple. Du reste, Lidl est présent sur la place de marché d'Alibaba. Tous les liens opérationnels classiques, stratifiés, voire calcifiés, sont en train de sauter.

À propos de Lidl, savez-vous comment est structurée sa MDD ? Il me semble en effet qu'une grande partie des produits vendus par Lidl lui appartiennent. Par ailleurs, est-il arrivé que l'on menace certains de vos clients de ne plus acheter la MDD chez eux s'ils ne baissaient pas leur prix sur telle marque ? Je souhaiterais savoir si la grande distribution exerce ou non une emprise sur l'industriel via sa MDD.

En ce qui concerne Lidl, il faudrait que je me penche sur le contrat, mais je serais tenté d'aller dans votre sens. Ce qui fait la spécificité de Lidl, c'est que, lorsqu'il annonce qu'il va acheter 100 000 pièces, il les achète. Pour l'industriel, le prévisionnel du retour sur investissement est donc beaucoup plus facile qu'avec une enseigne franco-française qui, elle, ne s'engage pas.

S'agissant de votre deuxième question, je dois reconnaître que j'ai croisé ce type de confusion des genres dans la négociation : l'acheteur cherche à bénéficier de meilleures conditions sur la marque nationale en agitant des menaces sur la marque distributeur.

Nous arrivons au terme de cette audition, qui aura duré presque deux heures. Merci infiniment, monsieur Lauriol, pour la qualité de nos échanges. M. le rapporteur sera peut-être conduit à vous solliciter par écrit, auquel cas vous devrez naturellement lui répondre en restant fidèle au serment que vous avez prêté au début de votre audition.

La séance est levée à dix-huit heures cinquante-cinq.

Membres présents ou excusés

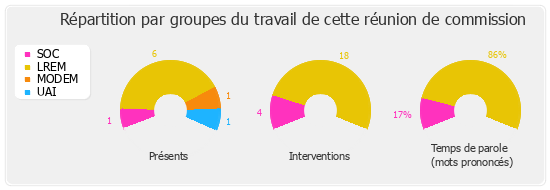

Réunion du lundi 20 mai 2019 à 17 heures

Présents. - M. Thierry Benoit, M. Grégory Besson-Moreau, M. Yves Daniel, Mme Martine Leguille-Balloy, Mme Cendra Motin, M. Hervé Pellois, M. Stéphane Travert, M. Nicolas Turquois