Mission d'information sur l'émergence et l'évolution des différentes formes de racisme et les réponses à y apporter

Réunion du jeudi 23 juillet 2020 à 9h00

Résumé de la réunion

La réunion

La mission d'information organise une table ronde sur les lieux de mémoire et les musées réunissant : M. Pierre-Yves Bocquet, inspecteur général des affaires sociales, directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage ; M. Jacques Fredj, directeur du Mémorial de la Shoah ; Mme Krystel Gualdé, directrice scientifique du Musée d'histoire de Nantes et du Mémorial de l'abolition de l'esclavage de Nantes ; M. Sébastien Gokalp, directeur du Musée national de l'histoire de l'immigration.

La séance est ouverte à 9 heures.

Je préside cette réunion en l'absence de M. le président Robin Reda, qui ne pouvait être présent ce matin et vous prie de bien vouloir l'en excuser. Nous recevons M. Jacques Fredj, directeur du Mémorial de la Shoah, Mme Krystel Gualdé, directrice scientifique du Musée d'histoire de Nantes et du Mémorial de l'abolition de l'esclavage de Nantes, M. Sébastien Gokalp, directeur du Musée national de l'histoire de l'immigration et M. Pierre-Yves Bocquet, directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage.

La présente mission d'information, dont le thème rencontre un large écho dans l'actualité, a été créée par la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale le 3 décembre 2019, dans le contexte de l'examen de la proposition de résolution de M. Sylvain Maillard visant à lutter contre l'antisémitisme. Elle donnera lieu à la rédaction d'un rapport, qui dressera un état des lieux des formes de racisme et proposera des pistes de réflexion, qui pourront aboutir à des décisions politiques, éventuellement législatives. Nous privilégions une approche transversale. Nous avons commencé nos travaux par des auditions d'universitaires, pour certains historiens, spécialistes des questions de racisme et d'antisémitisme. Nous souhaitons mettre à profit les apports de la science pour mieux comprendre et combattre le racisme, phénomène éminemment complexe et évolutif.

Afin de circonscrire le périmètre de cette mission, qui est potentiellement très vaste, nous avons commencé ce cycle d'auditions, fin juin, en entendant des universitaires, qui nous ont apporté un éclairage à partir d'approches historiques, sociologiques et démographiques. Des chercheurs nous ont fait part d'une distinction entre trois catégories de racisme : le racisme direct, volontaire, considéré comme une idéologie ; le préjugé raciste ; le racisme dit « systémique » – qui conduit actuellement de nombreuses personnes à manifester –, qu'on peut qualifier aussi de « discriminations indirectes », volontaires ou non, qui affectent un grand nombre de personnes. En quoi la dimension mémorielle pourrait-elle nous aider à combattre ces trois aspects du racisme ? La transmission de la mémoire de l'esclavage, de l'Holocauste, du passé colonial de notre pays est peut-être une clé pour comprendre ce qui fait descendre actuellement les gens dans la rue.

Comment sensibiliser le public, en particulier scolaire, à ces questions – je pense en particulier au travail des historiens, auquel vous avez recours ? Selon une étude récente de l'Institut français d'opinion publique (IFOP), 21 % des jeunes de 18 à 24 ans déclarent ne pas savoir ce qu'est la Shoah, qui est pourtant un événement majeur de notre histoire. C'est tout l'enjeu de cette table ronde.

Vous qui êtes à la tête de grandes institutions mémorielles et musées, que proposez-vous pour lutter contre le sentiment d'effacement de la mémoire et pour appréhender les critiques portées contre notre mémoire ? Comment faire face à nos impensés historiques, notamment sur la décolonisation, à l'aune du débat qui a été ravivé sur les violences policières, l'antiracisme, le déboulonnage des statues, qui traduit parfois l'ignorance de l'histoire ? Enfin, que nous dit la sociologie politique de la mémoire, qui ne s'intéresse pas tant à ce qu'il faudrait commémorer ou à la manière de le faire, mais aux effets sociaux des rappels publics du passé dans la société contemporaine ? Quel est le regard du public sur la question mémorielle ? A-t-il évolué à travers le temps ? Comment analysez-vous les attentes du public que vous recevez, et comment vous y adaptez-vous ?

Je souhaiterais, dans un premier temps, présenter le mémorial, qui est d'abord un centre d'archives – le plus grand centre d'archives en Europe consacré à la Shoah. Nous détenons 40 millions de documents d'archives, que nous ne cessons d'enrichir au quotidien. Nous avons été créés en 1943 par un groupe d'intellectuels qui voyaient que l'Europe ne faisait pas face à une simple vague d'antisémitisme, mais à quelque chose de beaucoup plus grave et de beaucoup plus profond. La structure, instituée dans la clandestinité, a survécu à la guerre. Nous avons collecté énormément de documents pendant les combats pour la libération de Paris. Edgar Faure et François de Menthon nous ont demandé de nous rendre, au nom du gouvernement français, au procès de Nuremberg, où nous étions le centre d'archives des Alliés. Nous sommes repartis avec des dizaines de milliers de documents. Certaines institutions sont à l'origine des musées et deviennent des centres d'archives ; nous avons connu l'évolution inverse. Cela explique que la colonne vertébrale de notre institution soit l'enseignement de l'histoire.

Les fondateurs du centre d'archives ont ensuite créé le mémorial, qui se trouve rue Geoffroy-l'Asnier , dans le IVe arrondissement de Paris. Les nazis considéraient que, même morts, les juifs étaient une menace pour la race aryenne ; ils ont donc brûlé les corps et répandu les cendres dans les centres d'extermination. En l'absence de corps, de pierre tombale, de cimetière, les familles ont été confrontées à la problématique du deuil. C'est ce qui a conduit à la création d'un mémorial, inauguré en 1956. Il est intéressant de noter que la France est le premier pays au monde où un Mémorial de la Shoah – même si ce mot n'était pas encore employé – a été créé.

Nous avons été pendant très longtemps un centre d'archives pour les chercheurs et un lieu de mémoire, mais pas un lieu d'éducation. Nous nous trouvions dans une période conflictuelle, marquée par une amnésie totale concernant l'histoire de Vichy. Par ailleurs, nous avons laissé nos archives ouvertes, alors que la loi avait prescrit leur fermeture. Cette période s'est achevée avec le discours de Jacques Chirac du 16 juillet 1995, qui a enfin conduit à réexaminer cette période, à ouvrir les archives nationales et à faire entrer ce sujet dans l'enseignement de l'histoire.

Nous sommes une fondation indépendante, privée. Nous avons été créés par une génération de juifs étrangers amoureux de la France, qui voulaient bâtir une institution comparable à l'Arc de triomphe, dédié au soldat inconnu, donc laïque et républicaine. Notre premier nom a été le mémorial du martyr juif inconnu. Nous l'avons gardé jusqu'à ce que nous décidions, à la suite du discours de Jacques Chirac, de nous engager dans la bataille de l'éducation : nous avons agrandi l'institution et nous sommes devenus le Mémorial de la Shoah. Depuis cette période, le mémorial travaille non seulement sur l'histoire de la Shoah – c'est le cœur de son activité – mais aussi sur l'histoire des génocides. La première exposition en ce domaine, consacrée au génocide des Tutsis, remonte à 2004.

Nos fondateurs ont conçu l'institution de manière très intelligente, en accordant autant d'importance à la mémoire qu'à l'histoire. Nous avons une vision d'ensemble et faisons une place à tout le monde : il n'y a jamais eu de conflit entre historiens et témoins. En 2019, le mémorial a accueilli plus de 340 000 visiteurs, dont près de 90 000 scolaires, sur trois sites : Paris, Drancy et Orléans. Nous n'analysons pas l'antisémitisme, nous organisons des activités avec les jeunes, ce qui nous donne une idée de la perception du racisme et de l'antisémitisme en France. Nous avons un département très important consacré à la formation. Depuis des années, nous formons les enseignants. Nous l'avons d'abord fait seuls, à l'époque où le ministère de l'éducation nationale trouvait cela absurde, puis en partenariat avec ce dernier. Nous formons également les membres d'autres professions, comme les policiers et les gendarmes – c'est, à mon sens, un enjeu essentiel.

Les attentats de Toulouse et de Montauban de mars 2012 nous ont particulièrement choqués. Pour la première fois, un jeune Français, né en France, passé par l'école publique, tuait des compatriotes musulmans et juifs. Pour nous qui étions engagés dans le domaine de l'éducation, ce fut un grand choc. Nous nous sommes demandé ce que nous avions raté. Cette réflexion, que nous avons entamée en 2012, a été amplifiée par les attentats de 2015. Nous nous sommes posé la question suivante : l'enseignement de l'histoire de la Shoah et de celle des génocides pouvait-il être utile à notre société ? À l'heure actuelle, l'enseignement de la Shoah est plutôt bien fait. On n'a jamais autant commémoré l'histoire de la Shoah, il n'y a jamais eu autant de plaques et de monuments, les hommes et les femmes politiques n'ont jamais autant parlé du sujet – il serait d'ailleurs préférable, à mon sens, qu'ils en parlent parfois moins et mieux. Pourtant, on constate une montée de l'antisémitisme et du racisme.

Face à l'étendue du phénomène, nous avons changé notre fusil d'épaule. Nous nous étions sans doute cachés derrière notre petit doigt, en pensant que la société française ne pouvait pas connaître un racisme ou un antisémitisme de l'ampleur que nous connaissons aujourd'hui. Les faits nous ont donné tort. Les élèves qui viennent au mémorial n'ont pas de problème avec l'histoire de la Shoah : il n'y a ni contestation, ni négation, ni mise en cause. Certains font preuve d'une grande empathie. Toutefois, on constate une dissociation du passé et du présent. Pour une génération qui vit, non seulement dans le présent mais dans l'instantané, qui surfe sur Tik Tok et les réseaux sociaux, l'histoire, c'est la préhistoire. Cela nous a fait réfléchir à nos pratiques et nous a incités à les faire évoluer.

Le racisme ou l'antisémitisme que nous constatons n'est pas idéologique, mais provient de l'ignorance, des préjugés et des stéréotypes. Le fond du problème est qu'il est fortement enraciné chez nos interlocuteurs. Un des messages que je voudrais faire passer est que le racisme et l'antisémitisme sont devenus tellement graves en France qu'il faut professionnaliser la lutte contre ces phénomènes. Celle-ci doit être gérée comme les problèmes médicaux, les pandémies et l'éducation. Les institutions qui travaillent sur le terrain ont besoin de la société. Nous ne pouvons pas accomplir seuls un travail que la collectivité n'arrive pas à mener à bien. Il est nécessaire que l'ensemble des cadres de la société soient sensibilisés au racisme et à l'antisémitisme et apportent des réponses à la place qu'ils occupent. Enfin – même si ce propos peut surprendre, venant du Mémorial de la Shoah – le combat contre l'antisémitisme passe d'abord, à nos yeux, par la lutte contre toutes les formes de discrimination et de racisme. À défaut, il n'y aurait pas de cohérence, et nous ne serions pas entendus. Des jeunes se sentent, à tort ou à raison, victimes de racisme. Tant qu'on ne leur donnera pas la parole, qu'on ne reconnaîtra pas cet état de fait, ils ne nous entendront pas sur le reste. Il nous revient de mettre les choses en perspective.

L'enseignement de l'histoire de la Shoah et des génocides ne doit pas être émotionnel : il faut l'historiciser. L'enseignement de la mémoire a ses limites. Nous devons privilégier l'enseignement de l'histoire, que nous assurons depuis des années, mettre l'accent sur la compréhension des mécanismes politiques, au sens noble du terme. La société est la proie d'une confusion généralisée. Des jeunes ne savent pas lire, ne comprennent pas ce qu'ils lisent, n'ont aucune idée de la signification de concepts comme l'identité, la nationalité, la religion. De même, une confusion totale règne entre le judaïsme, Israël et le fait qu'on puisse être juif et laïc. Il est des concepts qui relèvent de la lune pour certains élèves. Il faut reconnaître que l'enseignement de l'histoire des juifs, en dehors de la Shoah, n'existe pas dans la société française. Les juifs sont présentés comme des victimes, au travers de l'affaire Dreyfus et de la Shoah. En dehors de la naissance du judaïsme, l'histoire des juifs est totalement absente de l'enseignement de l'histoire, ce qui pose un vrai problème. Contrairement à ce que disent les théories complotistes, les juifs sont peu nombreux ; ils sont totalement absents de villes, d'écoles, où ils pourraient répondre à des questions et montrer leurs différences.

Le Mémorial de l'abolition de l'esclavage de Nantes est l'un des principaux mémoriaux, à l'échelle mondiale, consacrés à l'histoire de la traite et de l'esclavage. Ce monument, inauguré le 25 mars 2012, résulte d'une commande politique de la municipalité, dirigée par Jean-Marc Ayrault, à des artistes, dans le cadre d'un concours national. Ce qui a déterminé sa réalisation fut le déboulonnement d'une statue dans l'espace urbain, qui avait été installée par des associations regroupées autour de l'association Mémoire de l'outre-mer. Cette œuvre de Liza Marcault-Derouard, intitulée « L'abolition de l'esclavage », avait été placée sur le quai de la Fosse pour commémorer le cent-cinquantième anniversaire de l'abolition. Elle a été abattue quelques jours après son érection, sans que l'acte ait été revendiqué, puis a été installée dans le château des ducs de Bretagne, qui abrite le musée d'histoire de Nantes. Cet épisode a déterminé la municipalité à marquer, par un geste fort, symbolique et très visible – le mémorial étant un monument massif – le passé négrier de Nantes.

Le mémorial a été édifié par l'artiste Krzysztof Wodiczko et l'architecte Julian Bonder. C'est un lieu de méditation et de réflexion, qui valorise les combats passés et présents pour l'abolition de l'esclavage. Il s'inscrit dans une continuité historique et nourrit les questionnements sur le monde contemporain et sa relation avec le passé. Depuis son ouverture, il a accueilli annuellement 225 000 visiteurs – chiffré élevé pour une institution établie en région. On peut imaginer que, depuis 2012, près de 1,8 million de personnes l'ont découvert.

Il s'est trouvé au centre de l'actualité ces dernières semaines, puisque les manifestations qui se sont déroulées les 6 et 8 juin à Nantes, à la suite du meurtre de George Floyd et en réaction aux violences policières, sont allées jusqu'au mémorial. C'est un geste symbolique très fort, qui montre que la population s'est emparée du lieu. Au-delà de sa dimension réflexive, méditative, symbolique et artistique, elle le considère aussi comme un espace où on peut parler des droits de l'homme et du racisme, où on peut exprimer librement un engagement sur ces questions.

De fait, c'est un lieu essentiel pour les Nantais, qui le font visiter à leurs proches. Il fait quasiment partie de la vie courante. Les associations s'en sont également emparées pour organiser des événements, ce qui contribue à en faire un endroit vivant et non un espace où on ne ferait que passer. C'est un lieu qui doit son histoire à la manière dont la mémoire de la traite négrière a été acceptée par les Nantais. Bien que cette mémoire ne se rattache pas uniquement à la façade atlantique, c'est essentiellement dans cette partie du territoire national qu'elle est concentrée. Depuis 1985, des associations et des universitaires ont fait resurgir ce passé dans le cadre plus général de l'histoire de la ville de Nantes, de la façade atlantique, de la France et du continent européen. Les historiens de la mémoire font remonter à cette année 1985, où ont été organisés un colloque et un projet d'exposition, le début de ce processus. Tout semble, à leurs yeux, en découler. Ils mettent en avant le fait qu'en 1989, la reconnaissance de ce passé a constitué un volet essentiel de la campagne électorale de Jean-Marc Ayrault, qui a remporté les élections municipales puis a été à l'initiative du travail engagé ultérieurement.

Si ce récit est juste, les historiens de la mémoire omettent toutefois d'apporter une précision qui me semble fondamentale. Ils estiment qu'avant 1985, l'histoire négrière se heurtait au déni ou à l'oubli. Ils rangent en différentes catégories les villes de la façade atlantique qui, à partir de cette année, se sont lancées dans des démarches de reconnaissance du passé esclavagiste et négrier. En vérité, l'histoire est moins belle et moins consensuelle qu'il y paraît. Il n'y avait ni déni, ni oubli de l'histoire esclavagiste nantaise entre les années trente et soixante-dix, mais la mémoire qui s'exprimait alors n'est pas celle qu'on attend aujourd'hui. Une partie de la population nantaise, héritière de cette histoire, nourrissait une forme de nostalgie du XVIIIe siècle, le grand siècle du développement colonial, sur lequel allait s'asseoir la deuxième colonisation, puis les XIXe et XXe siècles. Les acteurs économiques et mémoriels du début du XXe siècle à Nantes valorisaient cette histoire. S'ils ne revendiquaient pas l'histoire de l'esclavage, ils l'acceptaient comme étant inhérente à ce passé. Ainsi, le musée des Salorges, dont le musée d'histoire de Nantes est l'héritier, avait fait entrer dans ses collections, en 1931, un exemplaire du code noir ; en 1932, des entraves humaines pour chevilles ; en 1937, une petite représentation d'un porteur de cigares noir ; en 1941, un livre d'empreintes pour des indiennes de traite ; en 1951, un fusil de traite ; etc. Ces objets sont non seulement entrés dans les collections mais ils ont été exposés : cette histoire, en fait, ne soulevait pas véritablement de question. La période de déni n'a débuté qu'avec la décolonisation, à partir de 1950, et a pris fin en 1985.

La mémoire n'est pas un long fil continu. Des guerres de mémoires cohabitent dans l'espace public, comme à Nantes, où le Mémorial de l'abolition de l'esclavage côtoie des rues dont les noms évoquent le passé colonial et esclavagiste de la ville. Le cas le plus emblématique est celui de la rue Guillaume-Grou : au XVIIIe siècle, ce Nantais a envoyé par bateau 10 000 à 15 000 hommes, femmes et enfants à Saint-Domingue et dans les colonies françaises de l'Amérique. La rue Guillaume-Grou se trouve à proximité de la rue de Saint-Domingue, du quai des Antilles, etc., qui témoignent dans l'espace public de l'existence d'une autre mémoire, d'un autre temps.

Le devoir d'histoire nous paraît tout aussi important que le devoir de mémoire. Chaque couche mémorielle doit être replacée dans son contexte historique. Le musée d'histoire de Nantes aborde l'histoire de la mémoire et montre les enjeux mémoriels de manière systématique. Ce devoir d'histoire est fondamental pour que le Mémorial de l'abolition de l'esclavage à Nantes soit bien compris tel qu'il est.

À son ouverture, en 2007, le musée d'histoire de Nantes s'est trouvé confronté à une tâche colossale : pratiquement personne ne connaissait l'histoire de la traite et de l'esclavage en France. La loi de Christiane Taubira en 2001 l'avait certes fait entrer dans les programmes scolaires mais le public de 2007 n'avait pas suivi ces classes-là. Lorsque ces sujets étaient abordés, c'était toujours sous l'angle du roman national, c'est-à-dire des grandes dates de l'abolition. Mais quid par exemple de la révolution haïtienne ? Absolument rien, nulle part ! Quid de la place réelle tenue par la France dans le trafic humain ? Qu'en était-il de la compréhension des enjeux ? Qu'en était-il de la chronologie réelle des événements ? Le musée d'histoire de Nantes a été le premier à aborder clairement cette histoire. Nous avons réfléchi, avec un conseil scientifique d'universitaires, à la manière de la présenter. Nous avons décidé de ne pas la différencier de l'histoire de la ville. La tentation avait existé à une époque d'en faire un musée à part et d'écrire une histoire détachable de celle de Nantes, mais nous avons choisi de raconter les deux ensemble.

Nous nous sommes toutefois heurtés aux préjugés, ou du moins aux connaissances que les gens pouvaient avoir sur cette question. L'histoire de la traite négrière nantaise commence en 1707 mais elle ne s'arrête pas en 1789, loin de là ! Elle dure jusqu'en 1831, comme dans la plupart des ports de la façade atlantique. Il est très difficile de le montrer aux visiteurs parce que même si vous exposez des objets réels – documents de collection ou archives –, les gens sont persuadés que la France n'est plus impliquée dans l'esclavage ni la traite négrière après la Révolution française. Nous avons donc renforcé la pédagogie et la signalétique pour faire comprendre aux gens que cette histoire n'était pas si simple. Les Français sont peut-être persuadés d'avoir inventé la liberté en 1789 mais ce n'est pas le cas. Nous luttons chaque jour contre les préjugés et les idées toutes faites avec les visiteurs du musée d'histoire de Nantes.

Alors que notre musée est très engagé dans l'éducation contre le racisme, nous nous sommes rendu compte que certains messages ne passaient pas et qu'il fallait s'y prendre autrement. Il est impossible, dans un discours qui ne vient pas véritablement mettre mal à l'aise le visiteur, de lutter contre les idées que les gens ont en tête au moment où ils arrivent. Lors de la biennale « Expression(s) décoloniale(s) », nous avons fait appel à des artistes contemporains car il est fondamental de faire appel à d'autres formes de sensibilité et de réflexion. Surtout, nous avons cherché à ébranler les visiteurs, non pour les faire changer radicalement de point de vue mais pour remettre en cause leurs certitudes. Nous sommes parfois allés assez loin, par exemple en échangeant les couleurs de peau des personnages sur les tableaux, pour faire comprendre que l'esclavage et la traite négrière ne sont pas qu'une question de couleur, et que derrière le statut de l'esclave se cache une personne. Ce message, à lui seul, est extrêmement difficile à faire passer auprès des plus jeunes.

Le musée national de l'histoire de l'immigration est installé dans un lieu de mémoire : le palais des colonies de la Porte Dorée, inauguré en 1931, lors de l'Exposition coloniale, qui porte sur ses murs la gloire de l'empire colonial français. Ce musée a plusieurs raisons d'être, la première étant d'ordre patrimonial. On appelle souvent les immigrés des « invisibles » parce qu'ils laissent peu de traces. Il s'agissait donc de créer un lieu de la mémoire et de l'histoire de l'immigration, car celle-ci était absente des musées français.

La deuxième raison de l'existence de ce musée tient à une demande de la société civile, en particulier des associations et des acteurs de l'immigration. Ceux-ci souhaitaient un lieu incarné, emblématique pour faire reconnaître leur histoire, pour traiter du racisme et de la discrimination. Le musée est un lieu symbolique et culturel qui, dans l'esprit de tous, est connoté positivement : consacrer un musée à l'immigration était donc un geste fort.

Ouvert en 2007 et inauguré en 2014 par François Hollande, ce musée est un lieu de reconnaissance de l'apport de l'immigration à la France, l'un des plus importants pays d'immigration avec les États-Unis, et à l'histoire de la République. De plus, chaque immigré peut déposer des traces de son périple dans la galerie des dons, afin de témoigner sa gratitude à la France qui l'a accueilli.

Le musée remplit plusieurs fonctions. Tout d'abord, c'est un lieu où l'on a une expérience sensorielle. Si l'on peut traiter du racisme et de la discrimination au travers d'un livre, l'objectif poursuivi par un musée est différent : non seulement il transmet des savoirs, mais il encourage la réflexion personnelle en présentant des éléments matériels, accompagnés de cartes, qui permettent de construire sa propre opinion.

De plus, la fonction du musée est de lutter contre le racisme, aux côtés des moyens de transmission de la vie courante comme internet, la télévision et les livres, ou encore de l'école, qui est l'acteur le plus important dans la lutte contre les préjugés car ceux-ci se forment dès l'enfance. Les musées et les lieux de mémoire sont des espaces où la dimension expérimentale est plus importante.

Selon la définition du conseil international des musées, ceux-ci « travaillent en collaboration active avec et pour diverses communautés afin de collecter, préserver, étudier, interpréter, exposer et améliorer les compréhensions du monde, dans le but de contribuer à la dignité humaine et à la justice sociale, à l'égalité mondiale et au bien-être planétaire. » Dans ce programme ambitieux, la dimension sociale, notamment la reconnaissance de l'égalité, est désormais beaucoup plus mise en avant.

Notre musée traite du racisme, mais ce n'est pas le seul sujet. Nous avons abordé d'autres thèmes comme la mode, avec l'exposition « Fashion mix », ou l'immigration italienne avec « Ciao Italia ! » Si le terme de racisme n'apparaissait pas dans le projet fondateur, ce qui est assez surprenant, il figure en revanche dans le nouveau projet scientifique et culturel que nous venons de déposer.

Lorsque je suis arrivé, il y a un an et demi, je souhaitais faire évoluer les regards des gens qui considèrent que l'immigration n'est pas une bonne chose pour la France. L'intérêt de proposer un lieu de référence pour les luttes de reconnaissance de l'immigration, c'est de montrer aux personnes qui n'en sont pas convaincues en quoi, par bien des éléments, l'immigration a été un apport pour la France, sans cacher les problèmes que cela peut poser ni les conflits que cela a pu déclencher. Il s'agit non pas de leur imposer une vérité mais de faire comprendre les mécanismes, les raisons d'être et les changements que cela comporte pour la France.

Nous sommes en train de refaire le parcours permanent. Jusqu'à présent, celui-ci suivait l'immigré depuis son départ de chez lui jusqu'à son intégration dans la société française, dans une vision un peu orientée. Un nouveau parcours permanent a été proposé par un comité d'historiens dirigé par Patrick Boucheron. Il retrace l'histoire de l'immigration depuis 1789 – Patrick Boucheron voulait commencer avec le code noir mais nous n'avons que très peu de documents sur cette période – pour en révéler les mécanismes et les apports, au-delà du sensationnalisme contemporain.

Nous présentons trois collections. La première, dite « collection historique », porte sur des documents – principalement des photos et des articles de presse mais aussi quelques objets –, comme n'importe quel musée d'histoire. La deuxième est une collection d'art contemporain. Elle est assez importante car les artistes contemporains, surtout dans les années deux mille, se sont beaucoup emparés des questions d'identité, de racisme, de changement de territoire, de migration. Ces œuvres proposent une approche différente : sans rien expliquer, en vous touchant au plus profond de vous-même, elles vous placent dans un autre rapport à l'immigration. Enfin, la troisième collection retrace le parcours de vie des immigrés, qui racontent leur histoire en déposant des objets – le téléphone portable avec lequel ils sont arrivés, le sac de couchage, des photos de famille ou de leur arrivée en France.

Tous les musées s'interrogent sur l'impact qu'ils peuvent avoir : à quel point peuvent-ils changer les regards, faire évoluer les mentalités ? Le musée doit être un lieu attractif : il faut vous donner envie d'aller au musée d'histoire de l'immigration en proposant des choses dynamiques, positives, riches, nourries ou surprenantes.

Ces questions sont difficilement traitées dans le monde de la culture, ou assez rarement. À Paris, seules deux expositions ont abordé récemment ces thèmes : « Le modèle noir », au musée d'Orsay, et « Nous et les autres : des préjugés au racisme », au musée de l'Homme. Le monde de la culture est à la fois mieux armé, puisque composé de personnes ayant en général un bagage culturel important, et en même temps démuni, comme le montrent les polémiques autour de la représentation des Suppliantes d'Eschyle. Les États-Unis connaissent une vague de remises en cause dans le monde des musées – au Guggenheim, au San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA), au musée national de l'histoire et de la culture afro-américaines –, certains titulaires de hauts postes étant remerciés à la suite de campagnes sur Twitter. Même le déboulonnage des statues ne donne pas lieu à de vrais débats. Finalement, le monde de la culture peine à proposer une réponse qui, pourtant, devrait être évidente.

Nous voulons que ce musée soit en prise avec l'actualité. Comme il est difficile de déplacer des œuvres, nous montons beaucoup de cycles de conférences. Ainsi, nous allons organiser avec la Maison des sciences de l'Homme, en janvier prochain, un cycle intitulé « Exposer le racisme ». Vous pouvez voir sur notre site le débat « Racisme, antiracisme, discrimination : de quoi parle-t-on ? ». Nous organisons des ateliers scolaires et formons plus de 2 000 enseignants par an. Le musée repose sur un réseau territorial, et il est très important pour nous de conserver ce lien, qui permet de recueillir les témoignages des personnes concernées : le musée n'a pas une parole descendante, il se nourrit de la base. Nous organisons une exposition sur les juifs et les musulmans en France de 1830 à nos jours, montrant comment ils interagissent et comment la France est devenue l'un des acteurs de la reconnaissance de ces deux communautés, et une autre sur les migrations asiatiques, qui sont en phase de reconnaissance.

Notre musée est un livre ouvert sur l'histoire de la colonisation. Notre principal objectif est de repenser notre rapport à cette période et la manière dont la colonisation continue d'influencer notre relation à l'immigration et au racisme.

Au nom de Jean-Marc Ayrault, qui préside la fondation pour la mémoire de l'esclavage, je vous remercie d'avoir associé celle-ci à la présente audition. Des quatre institutions ici présentes, la fondation est la plus jeune puisqu'elle n'existe officiellement que depuis le 12 novembre 2019, et dans l'espace médiatique depuis deux à trois mois. Elle illustre l'histoire du resurgissement de la mémoire de l'esclavage dans le débat public français. Cela a commencé avec la loi de 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage et en hommage aux victimes de l'esclavage, qui instaure un jour férié dans les départements d'outre-mer. Il y avait déjà en germe l'idée d'une politique nationale, que Nantes a largement contribué à développer dans l'Hexagone.

Ensuite, il y a eu des mouvements portés par les personnes elles-mêmes. Les Ultramarins de l'Hexagone se sont ainsi revendiqués descendants d'esclaves dans une manifestation en 1998. La loi dite Taubira, déjà citée, a permis l'inscription de l'histoire de l'esclavage, de la traite et de leurs abolitions dans les programmes scolaires. Un comité pour la mémoire de l'esclavage a été créé. Le poète Édouard Glissant a imaginé la structure d'une institution dédiée à cette mémoire : le Mémorial ACTe ou Centre caribéen d'expressions et de mémoire de la Traite et de l'Esclavage de Guadeloupe et la fondation que je représente ici sont issus de son travail.

Cette fondation n'est pas un musée – elle ne possède pas de collection – et son budget, modeste – 2 millions d'euros par an, avec sept permanents –, est assuré par un partenariat public-privé entre l'État, des collectivités territoriales de l'Hexagone et d'outre-mer et des partenaires privés. Cette toute petite structure est cependant dotée d'une très grande ambition : inscrire l'histoire de l'esclavage et de ses héritages dans le récit national. Il s'agit de faire comprendre à tous nos concitoyens, ceux qui sont directement liés à cette histoire comme ceux qui pensent ne pas l'être, que les quatre siècles de relations entre la France, ce pays européen, et l'Afrique, l'Amérique, les Caraïbes et l'océan Indien ont eu une influence profonde sur la construction de la France.

D'un point de vue pédagogique, tout l'enjeu, pour la fondation et les institutions qui travaillent avec elle, est de faire comprendre que l'histoire de l'esclavage n'est pas une histoire périphérique, ou lointaine – dans tous les sens du terme. Elle n'est pas lointaine dans le temps, puisqu'elle a des conséquences jusqu'à nos jours. Elle n'est pas non plus lointaine dans l'espace, dans la mesure où elle a une traduction dans l'Hexagone, et pas seulement sur ses côtes. Toutes les institutions de la République, y compris l'Assemblée nationale, ont des liens avec cette histoire : histoire de la traite, histoire de l'esclavage, histoire des abolitions, histoire de la reconnaissance des populations issues de l'esclavage, de la traite, de la colonisation par la République comme des citoyens dans l'égalité. Ces enjeux, loin d'être périphériques, sont centraux dans la conception que nous nous faisons de la République.

La fondation n'étant pas un lieu ouvert au public, elle a vocation à créer des contenus, à concevoir des méthodes, à diffuser de la connaissance, à soutenir des acteurs locaux et à travailler avec des partenaires, autour de cinq axes d'action.

Le premier, c'est la recherche. La fondation n'est pas un centre de recherche, mais elle s'appuie sur les chercheurs et elle a un conseil scientifique, présidé par M. Romuald Fonkoua, professeur de littérature francophone à l'université Paris-Sorbonne. Pour comprendre l'histoire de l'esclavage, sa mémoire et son héritage, il importe d'adopter une approche pluridisciplinaire et de mobiliser l'ensemble des sciences humaines et sociales : l'histoire, évidemment, mais aussi l'économie, l'anthropologie, la philosophie, l'histoire de l'art et la littérature, car l'histoire de l'esclavage a laissé une empreinte profonde dans tous ces domaines. Les contenus produits par la fondation s'appuient sur le travail des chercheurs, notamment sur l'historiographie, qui est très riche depuis une vingtaine d'années, partout dans le monde.

Le deuxième axe, c'est l'éducation, sur laquelle je ne m'étendrai pas. Il importe que l'esclavage figure dans les programmes scolaires, et pas seulement dans les programmes d'histoire. Il y a encore quelques trous dans ces derniers, notamment autour de la révolution de Haïti et de son lien avec la Révolution française. Afin de toucher les publics scolaires, nous allons travailler avec l'éducation nationale et avec d'autres acteurs, comme la Ligue de l'enseignement.

Le troisième axe, c'est la citoyenneté, le lien avec les territoires et la société civile. Nous avons vocation à travailler avec les collectivités : vingt-deux collectivités fondatrices sont déjà actives dans la transmission de cette histoire, dans l'Hexagone et les outre-mer. Nous travaillons aussi avec les associations et les acteurs de l'éducation populaire qui touchent la jeunesse en dehors de l'école : ils ont besoin d'outils pour déconstruire les stéréotypes véhiculés par l'histoire.

L'originalité de notre projet, c'est aussi qu'il s'appuie sur la culture – c'est notre quatrième axe d'action. Dans l'histoire de la traite, de la colonisation et de leur héritage, les artistes ont eu un rôle fondamental, y compris dans l'espace politique. Il suffit de songer à Aimé Césaire, qui était un poète avant d'être un homme politique, et qui est un géant de la reconnaissance de l'esclavage. On a évoqué l'exposition sur le modèle noir : les œuvres d'art permettent d'aborder des questions aussi sensibles que le racisme, les mémoires douloureuses et le « passé qui ne passe pas », au service de la citoyenneté, c'est-à-dire de la résolution des problèmes d'aujourd'hui. Nous travaillons donc avec les institutions culturelles, dont certaines ont été, comme le musée de Nantes, associées à la préfiguration de la fondation.

Le dernier axe, c'est le numérique, qui est absolument essentiel dans la mesure où la fondation n'a pas de lieu physique. Quand la crise liée à l'épidémie de la covid-19 a commencé, nous avons pris peur, parce que la fondation venait tout juste de voir le jour : nous nous sommes demandé comment nous allions pouvoir faire parler de nous, alors que les commémorations étaient annulées. Nous avons immédiatement créé des outils numériques et nous sommes plutôt satisfaits de la manière dont nous avons géré la situation. La mémoire de l'esclavage a resurgi dans l'actualité à la faveur d'un événement mais, avant cela, nous étions déjà parvenus à faire vivre la date du 10 mai, journée nationale des mémoires, de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, en organisant un live de six heures et demie sur Facebook, qui a réuni des intervenants du monde entier et qui a été vu par 230 000 personnes. Nous avons également une politique éditoriale consistant à publier des contenus éducatifs, historiques et littéraires qui marchent plutôt bien.

Après le 10 mai, nous avons fait d'autres diffusions en direct à l'occasion des journées de l'abolition : en Martinique le 22 mai, en Guadeloupe le 27 mai et en Guyane le 10 juin, avec la participation de Christiane Taubira, à qui nous avions donné carte blanche. Ces événements, dont chacun a réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes, ont permis de créer un lien entre l'Hexagone et les outre-mer sur cette question. Nous avons vu qu'il y avait un appétit de savoir et que nous étions capables de construire quelque chose avec les outre-mer – puisque la plupart des intervenants étaient là-bas. Nous avons réussi à faire exister cette histoire, à la fois dans le présent et ici même, dans l'Hexagone, tout en apportant aux outre-mer quelque chose de nouveau venant de Paris et en leur donnant la parole. Nous voulons poursuivre sur cette lancée et capitaliser sur les outils numériques.

Pourquoi la toute jeune fondation pour la mémoire de l'esclavage est-elle importante pour le moment présent ? D'abord, il est capital d'élever le niveau de connaissance de tous les Français sur l'histoire de ces quatre siècles de relations entre la France hexagonale, l'Afrique, l'Amérique, les Antilles et l'océan Indien. Cette histoire n'est pas marginale, ce n'est pas un point de détail : il faut la connaître pour comprendre ce qu'est la France d'aujourd'hui et d'où vient sa diversité. Une partie de cette diversité vient de l'histoire de l'immigration, mais aussi et surtout de la longue histoire coloniale française, dont l'esclavage est la première phase vraiment massive, puisque 2 millions d'Africains ont été déportés par la France dans ses colonies pendant deux siècles.

L'empreinte de cette histoire explique la nature particulière des relations que nous avons avec le continent africain et les diasporas qui en sont issues. Il importe de faire mieux connaître cette histoire, car l'ignorance fait naître des interprétations erronées, par exemple sur le code noir. Mais il y a un autre enjeu : cette histoire nous apprend aussi quelque chose sur la construction de l'universalisme républicain français. Les questions qu'on se pose aujourd'hui sont exactement celles qui se sont posées, il y a deux ou trois siècles, quand le royaume de France a été confronté aux problèmes juridiques liés à la construction de son empire colonial. Ces questions furent au cœur de la construction du code noir et de ses différentes éditions ; elles furent également centrales au moment de la Révolution française. Trois jours après la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, les libres de couleur de Paris, c'est-à-dire les personnes noires citoyennes, ou qui aspiraient à le devenir, ont demandé si ce texte s'appliquait à elles. Peu après, les esclaves de Saint-Domingue ont dit qu'il s'agissait d'un texte universel et qu'il abolissait, de fait, l'esclavage. Parce que ce n'était pas l'avis de la majorité des révolutionnaires, cela a suscité une deuxième révolution dans la révolution. Ces questions – celle de savoir si les personnes noires sont des citoyens à part entière ou si les esclaves doivent avoir les mêmes droits – sont au cœur des théories racistes contre les personnes noires, mais aussi à la racine de l'universalisme républicain, cette déclaration un peu folle que la France a faite au reste du monde, selon laquelle tous les hommes naissent libres et égaux. On n'a pas immédiatement tiré les conséquences de cette déclaration, qui avait été faite par des hommes blancs. Mais, dans les années qui ont suivi, ces questions se sont posées dans les populations coloniales et cette revendication de l'égalité a continué d'être formulée, jusqu'à aujourd'hui.

Ce travail de production de connaissances historiques et de réflexion a une vertu pédagogique, puisqu'il nous aide à prendre conscience des racines du racisme et de ses conséquences, mais il ne peut pas résoudre tous les problèmes. Il n'aura aucun effet s'il n'est pas accompagné d'une action politique résolue pour traiter les conséquences du racisme et lutter contre les discriminations.

Vos interventions montrent que le racisme et l'antisémitisme sont des questions éminemment complexes. Au-delà du devoir de mémoire, vous avez rappelé le besoin d'histoire. Au fond, comment faire bouger les représentations ? Quels sont les moyens efficaces ? Vous avez parlé de l'histoire, mais qu'est-ce que mon histoire personnelle a à voir avec la grande histoire ?

Au-delà des représentations, qu'est-ce qui sous-tend nos changements de comportements ? On rejoint ici la question de l'éducation : qu'est-ce qu'une éducation antiraciste ? Dans le domaine de la santé, on est confronté au même problème : il ne suffit pas d'indiquer aux gens les bonnes pratiques pour qu'ils les adoptent. De la même manière, il ne suffit pas de connaître l'histoire pour se l'approprier et pour adopter une attitude, non seulement antiraciste, mais d'acceptation et de curiosité vis-à-vis de ce qui est différent de soi. Comment développer ces compétences psychosociales ? Ne faudrait-il pas s'appuyer sur les sciences de l'éducation – sachant qu'éducation et transmission sont deux choses distinctes ?

Enfin, avez-vous un moyen de mesurer l'impact de votre action sur les comportements antiracistes ? Dispose-t-on d'enquêtes sur le sujet ?

Je vous remercie pour vos exposés passionnants. Comme vous l'avez dit, on n'a jamais autant, ni aussi bien commémoré, et ce n'est pas un hasard si trois des lieux que vous représentez ont moins de dix ans : c'est le signe d'une accélération mémorielle dans notre société. Qu'en est-il du maillage territorial ? Si le but est d'attirer un large public, il ne faudrait pas que tous les établissements soient à Paris…

Je songe aussi à l'importance des noms de rue : le ministère des armées a envoyé il y a quelques semaines à tous les maires de France un livret intitulé Aux combattants d'Afrique, la patrie reconnaissante rassemblant cent noms de combattants, personnalités issues des colonies, qui ont marqué notre histoire, pour qu'ils s'en inspirent. Ce genre d'initiative vous semble-t-il intéressant ?

Vous dites qu'il faut d'abord travailler sur les discriminations, que certaines populations ne veulent pas entendre parler de la Shoah, ni de l'histoire de France, tant que leur propre histoire n'est pas reconnue. Comment faire pour mieux la reconnaître ? Comment les pouvoirs publics peuvent-ils vous y aider ? Vous nous avez expliqué que vos pratiques ont évolué, que vous faites davantage de liens désormais entre le passé et le présent, entre l'ici et l'ailleurs – à travers les objets qu'apportent les immigrants, notamment. C'est un vrai changement de paradigme. Les déboulonnages de statues vont-ils compliquer votre action, ou au contraire vous pousser à trouver encore d'autres façons de faire ?

Enfin, comment casser la récurrence, comment mettre fin à la répétition des cycles de xénophobie ?

Ne nous voilons pas la face : nous ne casserons pas la récurrence. L'une des grandes leçons de l'histoire, c'est que le racisme et l'antisémitisme font partie de notre environnement. Ce qu'il importe de faire, c'est de les circonscrire au maximum, pour qu'ils ne pourrissent pas notre démocratie et les valeurs de la République et pour que nous puissions continuer à vivre ensemble dans ce beau pays qu'est la France.

Il faut une mobilisation de tous les instants, parce que la démocratie n'est jamais définitivement acquise, y compris en France : c'est ce que nous ont appris les attentats. C'est la raison pour laquelle le mémorial a une activité un peu atypique. Nous nous sommes interrogés sur l'impact des musées et nous nous sommes rendu compte que lorsque des scolaires viennent au musée, c'est d'abord parce que leur enseignant a fait la démarche et les y a préparés. C'est une très bonne chose, mais nous vivons dans une société extrêmement clivée, et je sais que les élèves qui viennent au mémorial ne sont pas représentatifs de l'ensemble de la population. Nous avons donc décidé, depuis 2016, d'aller à la rencontre des élèves dans toute la France en développant des ateliers à l'intérieur des établissements scolaires. Nous ne ciblons pas les établissements les plus huppés de Paris ou des grandes villes de province : nous avons demandé aux rectorats de nous signaler les établissements où il y a des problèmes. L'idée, c'est de se colleter avec la réalité, avec des jeunes qui expriment naturellement des propos racistes ou antisémites. C'est avec eux qu'il faut faire ce travail de fond. Sinon, c'est de l'entre-soi.

L'année dernière, nous avons fait près de 600 ateliers en province, qui ont réuni 20 000 élèves. On s'interroge souvent sur l'impact de l'enseignement de la Shoah ou sur celui des musées. Ce qui est certain, c'est qu'une visite de deux heures dans un musée ou la participation à une commémoration ne suffit pas à changer les choses. Les acteurs du monde de l'éducation doivent comprendre que la lutte contre le racisme et l'antisémitisme nécessite un travail de pédagogie sur le temps long. Nous expliquons aux enseignants qu'il est inutile d'essayer d'enseigner frontalement l'histoire de la Shoah quand ils savent que ça ne va pas marcher. On leur dit de commencer par enseigner le racisme et l'histoire des génocides pour arriver à l'histoire de la Shoah et à l'antisémitisme. Il faut avoir une stratégie éducative.

Depuis plusieurs années, notre volontarisme nous a également conduits à animer, à la demande de plusieurs parquets, des stages de citoyenneté pour les adultes et les mineurs sur la question du racisme et de l'antisémitisme, à Paris, mais aussi à Lyon et à Marseille. Sur le plan pédagogique, je suis convaincu que pour toucher les jeunes, il faut leur montrer que c'est en sachant d'où l'on vient, en connaissant son histoire, que l'on peut comprendre le présent. Il faut leur expliquer que l'histoire se répète et leur montrer ce qu'ont produit le racisme et l'antisémitisme. Les théories complotistes sont vieilles comme le monde et la propagande haineuse n'est pas née avec internet : au moment du génocide des Herero et des Nama, ou pendant la Shoah, ces pratiques ont existé, car il fallait convaincre les masses de mettre à mort un autre peuple. Il faut en parler différemment, il faut utiliser l'histoire et la littérature, ainsi que les documents d'archives. Quand nous voulons parler du racisme, de l'esclavage ou de la colonisation – car nous abordons aussi ces questions au mémorial –, nous donnons à voir des documents d'archives. Il est important de montrer la permanence des stéréotypes à travers l'histoire.

Il est fondamental d'aborder ensemble les questions du racisme et de l'antisémitisme, car l'instrumentalisation de la concurrence des mémoires pourrit l'atmosphère dans les écoles. Des jeunes ont entendu parler pour la première fois du génocide des Tutsis au Mémorial de la Shoah et c'est une très bonne chose. De la même manière, nous avons fait des expositions sur la persécution des Tsiganes et des homosexuels et sur le génocide des Herero et des Nama. Nous avons un partenariat avec le Rwanda et l'Arménie pour ouvrir nos archives à ces deux génocides et nous aurons bientôt une exposition permanente sur l'histoire des génocides, à côté de l'exposition sur l'histoire de la Shoah. Ce n'est pas que de la stratégie : cela a aussi un sens sur le plan historique.

Sur le plan pédagogique, la pandémie a rappelé l'importance absolue du présentiel : c'est ce que nous avait déjà montré notre travail en province. La parole doit circuler. Comme nous vivons dans une société clivée, la rencontre avec l'autre est fondamentale. Nous avons parfois affaire à des jeunes qui n'ont jamais abordé certaines thématiques, qui n'ont jamais rencontré un noir, un juif ou un homosexuel : il est parfois nécessaire de les mettre en présence. C'est fondamental : le numérique ne peut pas tout remplacer. Nous vivons dans un pays où il y a beaucoup de lois sur le racisme et l'antisémitisme, et c'est une bonne chose, mais il importe de laisser les élèves s'exprimer et de les « attraper » pour dialoguer. Les discussions que nous avons avec eux relèvent parfois du café du commerce : on est loin des grands concepts historiques. Mais pour animer ces débats, pour être capables de répondre à toutes leurs questions, nous devons être bien armés sur le plan historique.

Il faut sans cesse remettre l'ouvrage sur le métier, y compris pour ce qui concerne les réseaux sociaux, principal foyer de développement des discours racistes et antisémites.

Les savoirs sont constitués, la question est de trouver comment les diffuser. Pour cela, il importe de réfléchir à une diversification des méthodes de transmission, à côté de la forme structurée et classique de l'exposition, du mémorial ou de la conférence. Nous avons noué un partenariat pluriannuel et pluridisciplinaire avec la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH) qui donne lieu chaque année au grand festival du musée de l'histoire de l'immigration. L'édition 2019 comprenait des spectacles, un bal LGBT, et un « grand tribunal » où était débattu le concept d'universalisme. Nous cherchons par tous les moyens à faire évoluer la réflexion. La transmission des savoirs ne doit pas être seulement descendante mais aussi transversale. À travers l'exposition « Paris-Londres, Music Migrations », nous avons ainsi voulu mettre en évidence le lien entre métissage musical à l'origine du reggae et du raï et grands mouvements antiracistes des années soixante-dix et quatre-vingt.

Le tissu associatif s'est beaucoup abimé ces quinze dernières années mais il reste un maillage territorial fort, structuré notamment autour des lieux de mémoire locaux. Une soixantaine de nos expositions circulent dans les collèges, les lycées et les communes. Nous avons des partenariats avec la Seine-Saint-Denis et Vaulx-en-Velin.

Le National Museum of African American History and Culture de Washington est doté d'un site internet extraordinaire qui fournit des ressources digitales pour expliquer le racisme avec une déclinaison pour les éducateurs, pour les parents, pour les acteurs sociaux. Il offre même la possibilité de réserver une conférence donnée par un membre du musée qui se déplace. Cette générosité pédagogique américaine fait un peu sourire en France mais je pense que nous pourrions nous en inspirer, même si nos institutions n'ont pas les mêmes moyens financiers. Il faut chercher tous les moyens possibles, s'adapter aux demandes et tout oser.

. De manière générale, j'estime que nos institutions ont vocation à transmettre des messages clairs et précis. Quand j'ai parlé de concurrence mémorielle, de guerres des mémoires ou d'étages superposés de mémoires, c'était pour mettre en évidence le fait que ne pas s'exprimer sur ces questions, c'est aussi laisser croire que les institutions culturelles sont déconnectées de la réalité. Plusieurs articles de presse leur ont reproché de ne pas entrer dans la contestation ayant suivi le meurtre de George Floyd. Ils me semblent mal documentés. Le musée d'histoire de Nantes, et je pense qu'il n'est pas le seul, a immédiatement annoncé qu'il soutenait les mouvements Black Lives Matter et Museums Are Not Neutral. Cet été, deux visites guidées gratuites de la thématique « La traite des noirs et l'esclavage » seront organisées chaque jour. Voici un engagement, de nature politique, clair, fort et visible. Il ne faut rien lâcher.

La place de l'histoire individuelle dans l'histoire collective est extrêmement importante, et c'est une dimension sur laquelle l'éducation nationale travaille beaucoup. La mission des musées n'est pas de s'adresser à tous mais à chacun. Les études menées sur les publics montrent que chaque visiteur arrive avec son histoire, son vécu.

Pour développer les compétences psychosociales, je reste persuadée qu'il faut prendre en considération ce qui relève du domaine du sensible. Nous le faisons très peu en France, où l'éducation est avant tout centrée sur la raison et l'écrit. Quand donc nous laissons-nous aller à ressentir ? Grâce aux nombreuses évaluations que nous avons réalisées, nous avons constaté que lorsque les visiteurs étaient touchés, troublés jusqu'à avoir envie de vomir à la simple lecture de textes du XVIIIe siècle sur la manière d'étamper un esclave, quelque chose se passait, quelque chose de violent qui faisait écho à l'histoire d'une domination et d'une violence séculaires. Certes, il ne s'agit pas d'une révolution des mentalités, mais nous pouvons nous dire que nous n'avons pas été complètement inutiles si nous avons ébranlé certaines certitudes.

Faire place au sensible, c'est passer par les artistes et par des chemins qui s'éloignent du roman national. Nantes a accepté son passé négrier ; le pas suivant, que nous faisons avec les Nantais, c'est de montrer que Nantes a aussi été une ville esclavagiste : l'esclavage n'existait pas uniquement dans les colonies mais aussi sur le territoire national, ce qui est une découverte pour beaucoup, rendue plus concrète par des histoires individuelles que des travaux universitaires remarquables permettent de retracer.

L'enjeu du territoire est fondamental. Je suis très troublée d'avoir au cours de mes journées de travail davantage d'échanges avec des interlocuteurs américains du musée de Washington ou de grandes universités qu'avec des collègues de France. Cela veut dire que nous ne sommes pas encore assez avancés pour que l'ensemble de notre pays se sente concerné par l'histoire négrière, généralement appelée « histoire atlantique », ce qui ne facilite pas les choses. Nous travaillons beaucoup avec des réseaux européens et de nombreux pays ont fait leur histoire négrière, y compris la Suisse, qui, comme chacun sait, n'a pas de façade atlantique. Il est difficile de changer totalement les mentalités mais je ne crois pas qu'il faille renoncer pour autant à le faire.

Sur le déboulonnage des statues, j'exprimerai une position strictement personnelle. J'ai trouvé extrêmement intéressant que le débat apparaisse dans l'espace public. Cette réaction très forte de colère, nous pouvons l'entendre, quel que soit le jugement qu'on porte sur l'acte lui-même. Du reste, que les statues naissent et meurent n'a rien de nouveau pour qui fait de l'histoire.

Tous les musées mènent des enquêtes sur leur public mais il est très difficile d'évaluer le ressenti. Nous l'avons fait en interrogeant les visiteurs à l'entrée puis à la sortie du musée en leur demandant ce que la visite avait changé pour eux. Notre plus grande surprise a été que nombre de sujets abordés avaient constitué une découverte. Cela veut dire qu'il y a encore beaucoup à faire en matière d'éducation.

Dans toutes vos interventions transparaît le rôle essentiel de l'enseignement de l'histoire. Que pensez-vous de son apport dans le développement de l'esprit critique ? En tant que rapporteur pour l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe d'un projet de création d'un observatoire de l'enseignement de l'histoire, j'aimerais savoir si vous estimez que la thématique du racisme est bien développée dans les contenus pédagogiques.

Monsieur Fredj, comment travaillez-vous avec les différents lieux de mémoire européens ? Les autres pays ont-ils des stratégies différentes pour retracer l'histoire des juifs ? Êtes-vous la cible de critiques ou de pressions de la part de personnes niant l'existence de la Shoah ?

Parmi les outils pédagogiques, il y a une forme qui me semble absente, c'est le théâtre. Dans le cadre d'une mission flash sur la prévention de la radicalisation, j'ai pu constater comment il permettait aux jeunes de s'approprier ce thème de manière active, tout en gardant une distance. Qu'en pensez-vous ?

Les descendants d'immigrés ressentent à la fois la souffrance des discriminations et la fierté de leurs origines. Vos institutions parviennent-elles à réconcilier ces deux attitudes, qui n'ont rien de contradictoire ? Cela permettrait d'avancer sur notre façon d'être au monde et de nous questionner.

Les établissements d'enseignement utilisent des manuels des années quatre-vingt-dix, voire pour certains de la fin des années soixante-dix, qui ne prennent pas en compte le renouvellement des connaissances historiographiques. Que pensez-vous de ce décalage ? Y a-t-il possibilité pour les enseignants de sortir du cadre des manuels ? Comment peuvent-ils le faire efficacement ?

Qu'en est-il du recueil de témoignages de victimes de génocides autres que la Shoah ? Nous savons que beaucoup d'entre elles veulent tourner la page et quand elles meurent, c'est un morceau de notre histoire qui disparaît avec elles. Pour les Tutsis et pour les Cambodgiens, par exemple, il n'y a pas grand-chose. Des associations ont entrepris des travaux mais elles disposent de moyens limités. Elles manquent d'expérience et de savoir-faire. Il faudrait qu'elles puissent bénéficier de votre expertise.

Une stèle pour commémorer le génocide cambodgien et ses 2,3 millions de morts a été installée il y a quelques années au parc de Choisy, dans le treizième arrondissement de Paris. Mais ces massacres ne sont jamais commémorés. Comment leur donner plus de visibilité ? Les expositions du Mémorial de la Shoah correspondent-elles à une démarche proactive ou constituent-elles des réponses à des demandes extérieures ?

Lorsque j'ai visité le musée de l'histoire de l'immigration il y a quelques années, j'ai constaté qu'aucune section n'était dédiée à l'immigration chinoise du début du XXe siècle ou à l'immigration indochinoise des années soixante-dix. Y a-t-il eu des changements depuis ?

Nous prenons en compte l'immigration chinoise. Le parcours sera refait et nous consacrerons une exposition aux migrations asiatiques en 2023.

Pour retracer la vie des personnes qui ne veulent pas parler de leur parcours de migration, celles qu'on appelle les « invisibles », nous faisons appel à leurs enfants, qui ont besoin de connaître leur histoire.

L'aller-retour entre discriminations et fierté des origines est une dimension intéressante. Prochainement, s'ouvrira l'exposition « Picasso, l'étranger », qui met en évidence la façon dont cet artiste, qui n'a jamais été français, a réussi à retourner le stigmate.

Enfin, pour ce qui est de l'enseignement de l'histoire, je signale que nous travaillons à une exposition sur les frontières, thème qui sera intégré dans les prochains manuels.

. L'enseignement de l'histoire est fondamental mais à condition qu'il y ait une liberté pédagogique de l'enseignant qui lui permette d'insister, de manière non dogmatique, sur tel ou tel aspect en fonction du public qu'il a face à lui. Il faut se demander comment on enseigne l'histoire. L'histoire du nazisme peut être présentée de dix façons différentes et rater sa cible. Les enseignants, dont la formation est primordiale, doivent faciliter la compréhension de l'histoire en s'inscrivant dans un temps long et en mettant l'accent sur les comparaisons, approche que nous avons privilégiée pour les différents génocides plutôt que de les opposer. L'enseignement de l'histoire doit aussi refléter les débats de la société. Il importe de sortir du cadre traditionnel de présentation de la décolonisation et de la guerre d'Algérie, qui joue un rôle conflictuel dans les établissements scolaires car certains sujets ne sont pas traités. Il faut revisiter l'enseignement de certains faits historiques comme le génocide arménien auquel ne sont souvent consacrées que cinq minutes au milieu des heures dédiées à la première guerre mondiale. Les manuels d'histoire n'ont pas une telle importance. Ce qui compte, ce sont les programmes scolaires, qui doivent être alimentés par la recherche.

Par ailleurs, la sensibilisation au racisme et à l'antisémitisme ne doit pas être la prérogative des professeurs d'histoire. Les professeurs de langues, de français, de sport, de théâtre ont aussi à faire un travail pédagogique dessus. Nous essayons d'aller dans toutes les directions en cherchant tout ce qui peut toucher les divers publics. L'exposition « Le sport européen à l'épreuve du nazisme » a attiré des personnes qui étaient avant tout intéressées par le sport.

Toutes nos expositions reposent sur une démarche volontariste. Personne ne nous demande rien, ce que nous regrettons. Nous devons convaincre les régions, les départements de l'intérêt de ce que nous faisons. Quand je vois les situations explosives qu'il y a dans certaines banlieues, je me dis qu'il y aurait un travail local à faire avec nous. Nous souffrons parfois de ne pas être sollicités. Il faut utiliser les institutions comme les nôtres !

. Je suis d'accord avec vous s'agissant du théâtre, madame la députée. Le Grand T à Nantes va accueillir cette saison des pièces créées dans le cadre des Récréâtrales de Ouagadougou. Les théâtres doivent participer à cette mission que nous nous sommes tous donnée.

J'ai enseigné l'histoire pendant six ans et je ne pense pas que les problèmes viennent des ouvrages, encore moins des professeurs. Simplement, nous ne nous posons pas la question de savoir pourquoi nous devons faire de l'histoire et l'enseigner. Cela ne sert pas à connaître des dates mais à fabriquer des hommes et des femmes conscients et acteurs. Or jamais dans les programmes scolaires l'histoire n'est problématisée. Elle s'apparente plutôt à un récit linéaire et les meilleurs élèves sont ceux qui l'auront bien retenu. C'est une question fondamentale, Patrick Boucheron avec qui nous avons beaucoup travaillé le dit bien.

La commission éducation du conseil scientifique de la fondation pour la mémoire de l'esclavage produira une note à la rentrée sur l'enseignement de l'histoire. Je rejoins Krystel Gualdé quand elle dit que l'histoire telle qu'elle est enseignée tend à faire prendre conscience aux élèves de la façon dont s'est constituée la France en tant que nation. Pour nous, l'effort pédagogique doit faire comprendre que la France ne se limite pas à l'Hexagone, que son histoire est mondiale. Et que cette réalité, qui comprend l'esclavage et la colonisation, explique la diversité française. Vivre harmonieusement dans la diversité n'est pas donné, cela se travaille, cela s'éduque. L'histoire est un des instruments pour y parvenir.

Il y a un auteur américain qui m'a fait prendre conscience de la réalité sentie du racisme anti-Noirs : c'est Ta-Nehisi Coates et son livre Une colère noire. Quand il a la fameuse conversation qu'ont les parents afro-américains avec leurs enfants pour leur expliquer pourquoi ils doivent faire attention à leur comportement face aux policiers, il dit à son fils que c'est à cause de son corps. Cette manière de présenter la couleur de la peau comme une dimension biologique fortuite m'a saisi. Elle montre toute l'absurdité du racisme : pourquoi un enfant, à cause de son corps, devrait-il se sentir menacé dans l'espace public ? C'est une image que j'utilise beaucoup depuis.

La séance est levée à 11 heures 05.

Membres présents ou excusés

Mission d'information sur l'émergence et l'évolution des différentes formes de racisme et les réponses à y apporter

Réunion du jeudi 23 juillet 2020 à 9 heures

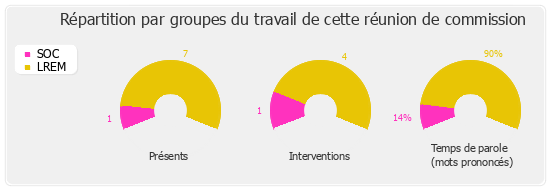

Présents. - Mme Caroline Abadie, Mme Stéphanie Atger, M. Bertrand Bouyx, Mme Nathalie Sarles, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Buon Tan, Mme Alexandra Valetta Ardisson, Mme Michèle Victory

Excusés. - Mme Fadila Khattabi, M. Robin Reda.