Commission d'enquête chargée de faire la lumière sur les dysfonctionnements ayant conduit aux attaques commises à la préfecture de police de paris le jeudi 3 octobre

Réunion du mardi 28 janvier 2020 à 17h00

Résumé de la réunion

La réunion

La séance est ouverte à 17 heures 05.

Présidence de M. Éric Ciotti, président de la commission.

Mes chers collègues, je vous remercie de votre présence à l'audition de M. Bernard Squarcini, qui a été le premier directeur de la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) – et quasiment le seul, d'ailleurs, puisque celle-ci est ensuite devenue, sous son successeur, la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Précédemment directeur central des renseignements généraux (RG), il a joué un rôle important dans la première étape du rapprochement entre la direction de la surveillance du territoire (DST) et les RG.

Monsieur Squarcini, vous avez reçu un questionnaire écrit, auquel vous avez répondu. Avant de vous donner la parole pour une intervention liminaire, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire : « Je le jure ».

(M. Bernard Squarcini prête serment.)

J'ai commencé une longue carrière au sein des renseignements généraux au mois d'août 1981. Autant dire que le discours qui nous avait été tenu à l'école n'était pas le même que celui du nouveau ministre de l'Intérieur… Quoi qu'il en soit, nous nous sommes adaptés. Ma carrière s'est déroulée notamment en Bretagne, en Corse et au Pays basque, puis à Paris. J'ai été nommé préfet de police à Marseille au mois d'avril 2004. En juillet 2007, j'ai pris la direction de la surveillance du territoire. À ce poste, pendant une année, il m'a fallu également préparer une grande réforme, celle du renseignement intérieur. Elle s'inscrivait dans un plan plus global consistant à remettre le renseignement au niveau du Président de la République, avec la création d'une instance de coordination nationale du renseignement et de l'Académie du renseignement. Cette dernière prépare les futurs cadres, qui, au sein des services de la communauté du renseignement, doivent apprendre à se connaître : sa création traduisait elle aussi une volonté de coordination.

Au cours ma carrière, on m'a plutôt confié des missions de lutte contre les terroristes : bretons, corses, basques – ETA militaire et Iparretarrak –, d'extrême droite ou d'extrême gauche puis appartenant à l'islam radical. Nous avions senti venir le terrorisme islamiste et avions étudié sa dimension idéologique dès les années 1990. Nous avions perçu son évolution, la montée du risque, le dérapage et l'avènement du salafisme, qui s'est traduit par l'exportation du terrorisme sur notre territoire par le Groupe islamique armé (GIA). Les données étaient encore, à l'époque, relativement simples et, même sans revendication, en l'espace de trois mois, nous étions parvenus à découvrir les auteurs, à les interpeller et à les neutraliser. Il s'agissait d'individus venant de l'extérieur, qui s'appuyaient sur des réseaux dormants constitués pour moitié de criminels de droit commun et pour moitié de religieux. Vint ensuite le temps des départs en Afghanistan de convertis français. La situation était plus complexe, car il fallait suivre ces individus – qui avaient d'ailleurs vocation à rentrer en France – avec l'aide des services extérieurs de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE). Du fait de leur faible nombre – une quarantaine par an –, ils étaient tout de même encore facilement traçables.

Au moment de l'affaire Merah, le style change complètement : un individu part, revient, pratique la taqîya, est soumis à un examen de sa situation administrative – dans les formes que vous connaissez – et procède à une série d'assassinats calculés. Pour la première fois, nous constatons une formation à la carte : il fait ses propres choix, en quinze jours de formation au lieu des deux années théoriques et pratiques connues de nos services et des services de renseignement étrangers. En d'autres termes, il fait du sur-mesure. Nous comprenons alors qu'un électron libre peut faire des dégâts en se convertissant, du fait de la contagion familiale – il y a aussi, plus largement, le cercle toulousain – et de la fréquentation des madrasas en Égypte. J'avais interrogé vingt-trois services étrangers pour savoir comment jauger Mohammed Merah ; aucun n'avait d'informations sur lui. Ce n'est qu'après la tuerie de l'école juive que la National Security Agency (NSA) américaine nous a indiqué qu'il avait consulté deux fois sa boîte mail dans la ville de Miranshah, dans les zones tribales du Pakistan. Il est évident que si j'avais eu un renseignement de cette qualité, nous aurions agi autrement et nous aurions judiciarisé ce cas immédiatement. Cela veut dire qu'aujourd'hui, la lutte antiterroriste (LAT) est fondée sur du savoir-faire d'initiative, du travail d'équipe, des échanges avec les moyens techniques de grandes centrales – NSA, Government Communications Headquarters (GCHQ) britannique et direction technique de la DGSE –, mais également sur des moyens humains et opérationnels, ainsi que des échanges analytiques avec les services étrangers. Le « splendide isolement » n'est donc plus de mise ; désormais, plus on est concentrés et coordonnés, mieux on travaille.

La seconde réforme implicite que nous avons menée est le rapprochement avec la DGSE. Avec Erard Corbin de Mangoux, nous avons procédé, à l'encontre même de nos personnels – qui, culturellement, étaient opposés –, à des échanges de directeurs, de sous-directeurs et de chefs de division, à des travaux en commun via des groupes mixtes sur des sujets très précis, ainsi qu'à une remise à niveau en matière de contre-espionnage. Aujourd'hui, un service de renseignement est capable de travailler en toute sécurité et de coopérer avec les services étrangers parce qu'il a cette double dimension : le renseignement et la sécurité.

Nous pratiquons une double habilitation : une habilitation secret défense et une habilitation propre au service, qui peut être retirée de façon discrétionnaire si une faille ou une vulnérabilité sont détectées ; le fonctionnaire est alors déplacé dans un autre service. Cette méthode vient des Britanniques et remonte à l'époque de la guerre froide ; elle faisait partie des fondamentaux de la DST. Je l'ai appliquée également à la DCRI : en créant la direction, j'ai repris intégralement la sous-direction dédiée à la LAT, que j'avais eu l'honneur de diriger au sein des RG. Il n'y a eu aucune perte en ligne, en termes de personnels ou de dossiers. J'ai récupéré les agents de la DST, qui ont été affectés au même domaine, ainsi que le contre-espionnage et la protection du patrimoine économique. Il a manqué un petit quelque chose : en 2008, j'ai demandé le rattachement à la DCRI de la sous-direction chargée du terrorisme de la préfecture de police (PP), en échange de la création d'un organe de liaison permettant d'informer le préfet de police des menaces – car il est en charge de Paris et de la région parisienne, siège des pouvoirs publics –, de ce que nous pourrions anticiper et des moyens qui devraient être mis en œuvre en commun. Cela m'a été refusé au plus haut niveau ; des débats se sont tenus entre la PP et la direction générale de la police nationale (DGPN) et ma demande est restée lettre morte. Aujourd'hui, la coordination, voulue par le Président de la République, a été poussée un peu plus loin. La task force dirigée par le coordonnateur national du renseignement (CNR), Pierre de Bousquet de Florian, essaye de faire travailler ensemble les services de façon encore plus étroite.

Outre les habilitations, il faut renforcer les moyens de contrôle du personnel – moyens dont dispose la DGSI. Il est certain que le cas Harpon, qui nous occupe aujourd'hui, aurait dû être signalé immédiatement à un service extérieur, à savoir la DGSI, qui dispose d'équipes dédiées et est chargée de lutter contre le délit de compromission du secret de la défense nationale. Cette notion est assez large : elle recouvre le contre-espionnage, le manque de fidélité aux institutions, la trahison et l'intelligence avec l'ennemi.

Nous sommes passés du GIA à Al-Qaïda, puis à l'État islamique (EI). Celui-ci s'appuyait sur les structures de l'État irakien – non seulement les banques, mais aussi les services de renseignement. L'Amniyat, le service de renseignement de l'EI, avait clairement donné comme consigne d'infiltrer les services de renseignement et les structures militaires des pays de la coalition qui les frappaient. Il fallait donc mettre la barre un peu plus haut, pour que tous les agents travaillant à la lutte antiterroriste soient dans une configuration et un format de sécurité identiques.

Avec l'attaque du 3 octobre 2019, pour la première fois, l'État a été frappé en son cœur ; cela signifie que les services de sécurité eux-mêmes, chargés de protéger la population et les institutions, ne sont pas à l'abri d'une telle menace. Selon moi, il faut revoir le dispositif dans le sens d'une plus grande fluidité du renseignement opérationnel, qui doit maintenant entrer dans le détail. Il faut également renforcer les normes de sécurité, faute de quoi plus aucun service de renseignement étranger ne coopérera et n'échangera des informations avec nous. Or, seuls, nous ne sommes plus rien. La menace est diffuse, polymorphe, internationale ; elle vise tous les pays de la coalition. La France est particulièrement menacée en raison de son double engagement en Syrie et au Sahel, où nous subissons de lourdes pertes. Compte tenu des communautés étrangères installées sur notre territoire, des convertis sur internet, mais aussi de ce que j'appellerai des dossiers « camisole » – malheureusement, cela existe aussi –, il est temps de resserrer le dispositif, car la maille de celui-ci est encore trop large.

Précédemment, nous étions confrontés à des groupes d'individus qui attendaient des instructions. Désormais, nous faisons face à des électrons libres, qui agissent de leur propre initiative, au meilleur moment : après le passage d'une patrouille Vigipirate, après la discussion ou l'adoption d'un texte de loi – comme celui qui concernait le port du voile, sous la présidence de Jacques Chirac. Il nous faut tenir compte de ces mouvements, de ces variations de température pour avoir un dispositif beaucoup plus structuré et pointu, au sein duquel on peut échanger en toute confiance.

Nous travaillons sur la genèse et le déroulement des faits. Nous essayons de comprendre pourquoi l'individu en question, qui avait émis à plusieurs reprises des signaux que l'on pouvait certes considérer comme faibles, mais dont l'accumulation constituait un faisceau concordant qui n'avait plus rien de faible, a pu rester au sein d'un service de renseignement, même s'il appartenait au second cercle – mais, comme vous l'avez expliqué, ce second cercle est lui aussi très important, notamment en vue de la coopération avec les services étrangers.

Lorsque vous étiez à la tête de la DST, puis de la DCRI au moment de sa création, quel était le niveau de sécurité dans l'habilitation des personnels ? Était-il plus élevé que celui que nous connaissons aujourd'hui, ou que nous connaissions au moment de l'affaire Harpon, au sein de la direction du renseignement de la préfecture de police (DRPP) ?

Oui, très certainement. Un service de renseignement est aussi un service de sécurité. Il doit donc lutter également contre le contre-espionnage et l'infiltration par les services étatiques adverses – même si, en l'espèce, il s'agit d'une infiltration individuelle ayant un fondement religieux. Comme je le disais, nous avons adopté un double système de sécurité : tout d'abord, une habilitation secret défense, qui est le lot commun. Auparavant, nous avions une liste d'habilitations beaucoup plus longue, en fonction du niveau de circulation et d'intérêt des textes classifiés se retrouvant entre les mains de l'agent : spécial OTAN – Organisation du traité de l'Atlantique nord –, très secret défense, diamant, etc. Les habilitations concernent tous les agents, pas uniquement les directeurs ou les officiers : cela va de la secrétaire au chauffeur qui porte les plis. Toute la chaîne opérationnelle est concernée. Nous disposons en outre d'une habilitation discrétionnaire, qui fait la force du service : chaque fois qu'un doute ou qu'une vulnérabilité émerge, le fonctionnaire concerné est remis à la disposition de la DGPN. Certes, d'une certaine façon, on se repasse le mistigri, car il est affecté dans un autre service, mais, au moins, il n'est plus en contact avec un domaine très sensible.

Le domaine du contre-espionnage est le plus sécurisé. Il est anormal que votre voisin de bureau ou du service d'à côté vous interroge sur ce que vous faites, car il n'a pas à en connaître. En effet, même si vous êtes habilité, vous devez avoir aussi le « besoin d'en connaître », selon la formule consacrée, et ceux qui ne l'ont pas se placent dans une situation créant le doute. Comment ce doute est-il levé ? Le service de sécurité – à l'insu de l'agent concerné, bien sûr – vérifie son bureau, ses fadettes, ou encore ses comptes bancaires, à la recherche d'un élément qui serait passé inaperçu. Le niveau de contrôle est très élevé ; c'est le prix à payer. L'ultime solution est d'engager une procédure judiciaire pour compromission du secret de la défense nationale, trahison, intelligence avec l'ennemi. Pour résumer, nous avons un système administratif qui est doublé par un autre système administratif, lui-même complété par un système judiciaire.

À votre époque, les enquêtes d'habilitation étaient-elles effectuées par vos services eux-mêmes ?

Oui. Nos personnels étaient contrôlés par nos propres services. Il nous arrivait d'avoir, par le biais du haut fonctionnaire de défense ou du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), des demandes d'habilitation ou de renouvellement d'habilitation concernant des agents exerçant des missions sensibles : à l'international, en contact avec des services étrangers, ou encore dans des domaines pointus tels que le nucléaire. Ces demandes étaient traitées de manière discrétionnaire.

À votre connaissance, quels dispositifs, en matière de sécurité du personnel, étaient en vigueur au sein de la DRPP ? Plus globalement, quelle était la nature de la relation de travail et du partage de compétences – territoriales ou thématiques – entre la DGSI et la DRPP ?

Heureusement nous sommes à huis clos… (Sourires.) S'agissant du degré d'habilitation au sein de la DRPP, je ne le connais pas, car nous n'en étions pas saisis. Je pense que la plupart des fonctionnaires étaient habilités secret défense, puisque la zone de défense, qui va jusqu'à Orléans, relève de la DRPP. En outre, le préfet de police a pour adjoint un préfet délégué à la sécurité et à la défense, qui gère les habilitations. Par ailleurs, des fonctionnaires travaillent à la question, s'agissant de terrorisme et des interceptions administratives de sécurité – en particulier au sein du groupement interministériel de contrôle (GIC), un service du Premier ministre. Toutefois, je le répète, nous n'avions pas à en connaître. Je ne peux donc pas vous dire combien de fonctionnaires étaient habilités. Il n'y avait pas de double habilitation telle que nous la pratiquions au sein de la DCRI pour l'ensemble du personnel, à savoir l'habilitation au secret défense et l'habilitation propre au service.

Les relations de travail avec la PP variaient en fonction des directeurs et des consignes données par le préfet de police, qui est l'équivalent du directeur général de la police nationale. Cependant, les relations n'étaient pas hiérarchiques et tous, partageant plutôt la même ligne, se retrouvaient à dix-huit heures pour la réunion quotidienne dans le bureau du directeur de cabinet du ministre. L'organigramme se doublait ainsi d'un sociogramme tenant compte de la personnalité de chacun. Il m'est arrivé de retrouver des équipes de la DRPP perdues au fin fond de Bayonne, qui suivaient des membres de l'ETA militaire ; personne ne nous en avait rien dit, alors que nous nous occupions de 80 % de cette mouvance. Nous avons finalement réussi à démanteler de nombreux réseaux de l'organisation grâce à nos confrères espagnols et à la police judiciaire.

La PP s'est illustrée à la grande époque des Brigades rouges, grâce à sa coopération efficace avec les carabiniers italiens et à une relative autonomie. Elle est ensuite devenue la spécialiste de la mouvance autonome parisienne – l'extrême gauche active radicale, qui était inclassable. Pour le reste, nous recevions des notes générales. S'agissant des questions opérationnelles, nécessitant des échanges détaillés, l'électroencéphalogramme était plat.

Lorsque j'étais aux RG, en matière d'ordre public, la PP était très intéressée par le nombre de cars et l'état d'esprit des manifestants venant de province pour secouer l'agglomération parisienne, siège des pouvoirs publics. Pour le reste… Si nous surveillions la moitié d'une équipe et eux l'autre, la PP était obligée de se coordonner avec nous, mais elle ne le faisait que sous la contrainte.

Lorsque vous occupiez les fonctions de directeur central du renseignement intérieur, vous est-il arrivé d'apprendre que l'un de vos agents s'était converti à l'islam ? Si oui, quel était le mode opératoire en réaction à une telle information ?

Je n'ai jamais été confronté à un tel cas de figure.

La DST, les RG et la police judiciaire (PJ), directions spécialisées au sein de la direction générale de la police nationale, ont connu une grande réforme des corps et carrières. Le troisième corps – gardiens et gradés – a été intégré au sein de ces directions. Ses membres ont eu, de ce fait, la possibilité d'y servir, ce qui, auparavant, était réservé aux commissaires et aux officiers, et en faisait des cercles étroits, où régnait la confiance. Cette arrivée massive répondait notamment à des revendications syndicales. Des fonctionnaires qui notaient leurs heures de présence sont alors arrivés ; les officiers, eux, travaillaient autant que nécessaire. Parallèlement, un besoin particulier est apparu : la pratique de langues rares, telles que le wolof ou l'ourdou. Pour y répondre, il nous a fallu recruter des traducteurs issus des mouvances surveillées. En raison du risque d'infiltration, nous avons instauré des enquêtes complémentaires ; celles-ci ayant été faites suffisamment en amont, je n'ai pas eu à constater le type de problèmes que vous évoquez. Il est évident que si nous en avions eu, les contractuels auraient été renvoyés, et les fonctionnaires rendus à leur corps d'origine. J'ai eu affaire à des cas de figure différents : des fonctionnaires approchés par des services étrangers de contre-espionnage, ce qui est logique ; la réaction était alors la même.

Si l'un de vos agents s'était converti à l'islam, vous auriez considéré que cela représentait un risque ?

Il aurait fait l'objet, à son insu, d'une enquête, au terme de laquelle, si les doutes étaient fondés, il aurait quitté le service. Pendant la période transitoire, on aurait évité de le laisser au contact de données sensibles. C'est comme les lapins au temps de la marine à voile : si vous les embarquiez, vous saviez ce qui vous arriverait en pleine mer.

(Sourires.)

Pas du tout – et j'aime les lapins !

Par définition il y a eu des failles, puisque quatre fonctionnaires de police ont été tués. Nous sommes ici pour essayer de les mettre en lumière. En 2008, nous avez-vous dit, vous aviez demandé l'intégration à vos services de la DRPP.

Il s'agissait de la sous-direction chargée du terrorisme. Je laissais l'ordre public à la PP, ce qui était tout à fait logique. Cela relève du renseignement territorial (RT).

Par la DRPP auprès de sa hiérarchie, qui aurait dû saisir la DGPN et la DGSI. Quand l'entente entre personnes est bonne, on peut même s'appeler : « J'ai un truc, je te l'envoie directement. Tu vas aussi le recevoir par la voie hiérarchique, mais cela va prendre dix jours. Il faut vraiment s'intéresser à cet individu : j'ai un doute. »

Ce que vous dites est très clair ; en plus, vous ne pratiquez pas la langue de bois. La situation est manifestement en train de changer : l'unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) a disparu.

Elle ne servait plus à rien. Il arrive un moment où, si votre sandwich est trop gros, vous ne pouvez pas le manger : il est nécessaire de réduire les échelons, faute de quoi on ne s'y retrouve plus.

Oui. Un chef de service, entouré d'adjoints spécialisés, passe son temps en réunion. Les cellules, sections et divisions sont tellement nombreuses qu'à un moment, vous n'avez plus le temps de les consulter.

Extérieurement, cela semble fonctionner, alors qu'il y a d'énormes trous dans la raquette. Quelles sont vos recommandations pour améliorer les dispositifs et éviter les failles ? Quelles sont les trois ou quatre mesures qui vous paraissent indispensables ?

Je réitère avec insistance ma demande de 2008 : le rattachement à la DGSI de la sous-direction de la PP chargée des menées subversives, de la contestation violente et radicale et du terrorisme, afin que tous travaillent dans les mêmes conditions et selon les mêmes contraintes. Nous devons avoir un format unifié de réponse au terrorisme au niveau intérieur, comme nous l'avons au niveau extérieur avec la DGSE, puisque la menace est un continuum – il n'y a plus de différence entre menace extérieure et menace intérieure. Il en va de même pour la direction du renseignement militaire (DRM). Il faut tout réunifier ; nous avons perdu douze ans.

Je recommande de développer le régime de sécurité et le format des habilitations. La procédure et le formalisme de celles-ci sont à revoir sur plusieurs points. Les enquêtes sont longues : il faut passer en revue les lieux de résidence du fonctionnaire concerné, tous ses déplacements à l'étranger et l'ensemble de ses collatéraux. Le renouvellement de l'habilitation est plus rapide.

Nous procédons à ce que l'on appelle des coups de sonde ; ils sont effectués par le service de sécurité ; il y a des cas particuliers, relevant du contre-espionnage, auquel on peut ajouter les cas de trahison et d'intelligence avec l'ennemi – au sens large. En l'occurrence, il s'agit non pas d'un État, mais d'un ennemi furtif, religieux, qui veut déstabiliser nos institutions ; nous devons devancer cette évolution. Nous faisons face à des forces ayant une dimension psychologique et religieuse, qui se concrétisent parfois par un attentat – nous nous efforçons qu'il y en ait le moins possible –, mais qui, le reste du temps, font des dégâts idéologiques très forts : comme un couteau cranté, une fois que la lame a pénétré dans l'organisme, elle ne ressort plus et ne fait que s'enfoncer davantage. À cet égard, la lecture du nouveau livre de M. Hugo Micheron est tout à fait recommandable.

J'ai connu les débuts de l'organisation du Conseil français du culte musulman (CFCM), dont Pierre Joxe a eu l'idée. Cela a été très difficile et, à ce jour, il n'en est rien sorti de concret – nous verrons ce qui se produira lors de la prochaine élection. À chaque tentative de renforcement de cette structure, les grands États musulmans ont cherché à la récupérer. Quant à l'Union des organisations islamiques en France (UOIF), elle est la vitrine légale de la doctrine des Frères musulmans égyptiens, dévoyée dans le Soudan d'Hassan al-Tourabi ; elle nous fait du mal. Nos institutions sont testées au quotidien, et les préfets et les élus sont laissés seuls pour régler ces problèmes.

Parallèlement, les djihadistes et les convertis obéissent à des instructions de pénétration ; il faut faire du renseignement et identifier ceux qui nous en veulent. À mon sens, ces agissements doivent faire l'objet d'une qualification pénale aggravée, car cela revient à mettre des renseignements à la disposition d'un ennemi. Soit on leur fait signer un engagement écrit, soit on leur fait prêter serment de loyauté envers les institutions. Acquérir la nationalité française, ce n'est pas simple : il y a une enquête ; et quand on vous la retire, cela repose sur des motifs précis. Il faut avoir un état d'esprit similaire : quelqu'un qui a trahi ne peut plus rester sur le territoire national. Un agent doit servir les institutions en fonction des exigences du poste qui est le sien. S'il manque gravement à ses obligations, qu'il en accepte les conséquences. Dans une fonction régalienne de sécurité, c'est encore plus important d'adopter cette démarche.

À votre époque, dans le service de renseignement dont vous aviez la charge, comment les agents chargés de la maintenance et des services informatiques étaient-ils contrôlés ? Par ailleurs, qu'est-ce qui empêche l'unification des services de renseignement dans le cadre de la LAT ?

De fortes personnalités et des lobbies, tout simplement.

Ce n'est pas à vous que je vais expliquer le fonctionnement de la police – en particulier de la DGPN et de la PP –, mais je veux bien rafraîchir la mémoire de tout le monde. Nous parlons de postes qui sont attribués de façon discrétionnaire par le Gouvernement, ce qui est d'ailleurs normal. À ce niveau hiérarchique, chacun a une responsabilité. Le directeur général de la police nationale se veut être le chef de la police, tout comme le directeur général de la gendarmerie nationale, celui de la gendarmerie. Or il y a une entité à part, pour des raisons historiques : le préfet de police a ses propres troupes, son propre commandement, son propre budget, sa propre direction des ressources humaines. Autrement dit, il existe un chef qui, officiellement, est sous l'autorité du DGPN, mais qui est aussi préfet de la zone de défense et qui, pour les raisons que je viens d'indiquer, est un peu plus égal que les autres. Il fait remonter les informations qu'il veut, par l'intermédiaire de ses services ; c'est lui qui choisit de les donner ou non. C'est là que se pose le problème hiérarchique. Soit il les transmet lors de la réunion du soir, à dix-huit heures, au directeur de cabinet du ministre – réunion à laquelle le ministre peut d'ailleurs, à l'occasion, se montrer en personne –, soit il les transmet directement à l'Élysée. Voilà, en la matière, quelle est la pratique. Si le préfet de police est respectueux des procédures, les informations circulent normalement, c'est-à-dire qu'elles remontent puis sont diffusées.

Par ailleurs, la préfecture de police a un service d'intervention, mais il en existe également au sein de la gendarmerie et de la DGPN. Peut-être faudra-t-il, un jour, penser à mutualiser, de la même façon que, dans une famille, on n'achète pas un train électrique à tous les gosses à Noël : on en achète un beau, puis ils se le prêtent. (Sourires.) En effet, en définitive, c'est cela qu'il faut regarder : combien cela coûte et combien cela rapporte. Vous me direz que c'est un peu comme quand on roule sans assurance : tant qu'on n'a pas d'accident, tout va bien… Il vaut quand même mieux en avoir une – et cela a un coût. De la même façon, un service de renseignement, cela coûte – en termes de moyens, d'effectifs, de missions effectuées –, mais cela évite qu'un certain nombre de choses se produisent. Il faut étudier le rapport coût-qualité.

En ce qui concerne les services informatiques de la DGSI, ses personnels sont habilités au secret défense ; à cela s'ajoute le second contrôle que j'évoquais, avec l'habilitation propre au service. En outre, il y a une mutualisation des contrôles pour les agents qui travaillent sur ces données, ainsi qu'une traçabilité immédiate : si quelqu'un vient « pomper » des données dans certains dossiers avec une clé USB, il est immédiatement repéré, et on sait de qui il s'agit. Ce sont des petites choses, mais qui permettent de vivre mieux, même si elles peuvent sembler contraires à la liberté du travail ou à d'autres principes du même ordre. Nous parlons d'une profession régalienne, dotée d'un statut spécial. En plus, il s'agit d'un service de renseignement et de sécurité. Ceux qui y travaillent signent une charte. Entrer dans la « boutique », c'est comme se faire moine.

(Sourires.)

Ma première question rejoint celle de Jean-Michel Fauvergue. Dans les semaines qui viennent, notre commission devra trancher, …notamment le point de savoir s'il faut proposer une réforme de structure, notamment l'absorption par la DGSI de la sous-direction de la sécurité intérieure (SI) de la DRPP. Pourriez-vous donc revenir sur les raisons qui vous ont été opposées en 2008 ? Concrètement, pourquoi cette absorption vous a-t-elle été refusée ? Vous avez parlé de lobbies, mais pourriez-vous entrer dans les détails ? Ce sont des obstacles que nous aurons peut-être à surmonter nous aussi dans quelques semaines.

Ma seconde question concerne l'orientation prise par la DRPP. Il me semble que le choix qui est fait depuis plusieurs années, et qui s'accentue depuis l'attentat du 3 octobre, consiste, au fond, à opérer une réforme de fonctionnement plutôt qu'une réforme structurelle. En l'occurrence, il s'agit de monter en compétence, d'augmenter la professionnalisation. De fait, nous avons bien senti la nécessité d'une montée en compétence à la DRPP. Cette solution, qui semble être la voie privilégiée depuis deux ou trois ans – depuis la nomination de Françoise Bilancini, pour dire les choses clairement –, vous paraît-elle satisfaisante à moyen et long termes, ou bien faut-il vraiment en passer par la réforme structurelle que nous évoquions ?

J'étais sous l'autorité du directeur général de la police nationale, ainsi que celle de la ministre de l'Intérieur de l'époque – autorité certes un peu plus lointaine, mais tout de même directe –, laquelle s'était fermement opposée à la réforme par voie de presse, dans les colonnes du Monde. Quand vous lisez ça, vous vous dites que vous partez avec un certain handicap, pour parler comme dans le sport : cela ne va pas être simple. Mais ce n'était qu'un des pans de l'une des cinquante réformes décidées dans les six premiers mois par le nouveau Président de la République ; il fallait commencer à mettre en place la partition, essayer de créer une nouvelle culture, y compris au sein des services que je connaissais bien, à savoir la DST et les renseignements généraux. La question de la PP a évidemment été tranchée lors de réunions entre le directeur général de la police nationale, Frédéric Péchenard, et le préfet de police, Michel Gaudin, assisté par Christian Lambert, son directeur de cabinet, et les discussions ont été assez vives. Loin d'être prête à lâcher une partie de ses attributions, la PP voulait récupérer les départements de la petite couronne. Autrement dit – et cela me permet de répondre par avance à votre seconde question –, l'état d'esprit de la préfecture de police était contraire au nôtre. Elle voulait absorber certains effectifs de la police nationale, à une époque où le personnel devenait une denrée rare, puisque, je vous le rappelle, nous étions en pleine révision générale des politiques publiques (RGPP). Des effectifs étaient mis à la disposition de la PP, mais ils devaient servir également dans les départements de la petite couronne en tant que de besoin : voilà comment la mobilité était envisagée. Or, moi, j'arrivais en disant qu'il me fallait tout le bloc terrorisme. J'étais un nain, c'est évident. Je n'étais pas dans l'état d'esprit de l'époque, même si mon projet s'est trouvé justifié par la suite avec l'évolution de la menace. Quand celle-ci était beaucoup plus simple à appréhender, à anticiper et à traiter, les choses pouvaient rester comme elles étaient, mais il faut désormais être capable de travailler sur des détails. Nous sommes donc sous la contrainte.

Pour en revenir à votre seconde question, par définition, une amélioration du fonctionnement reposera seulement sur des hommes et des femmes, pas sur des structures. J'ai toute confiance en Françoise Bilancini : elle a travaillé sous mes ordres au sein des renseignements généraux, et elle a commencé à bousculer la vieille PP, à modifier les régimes d'habilitation, mais vous ne changez pas cinquante années de fonctionnement en un an. Il y a toute une culture à dépoussiérer, à faire bouger. Surtout, comment peut-on réunir en temps réel, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, des états-majors pour assurer la coordination et échanger sur des sujets très précis – surveillances physiques, opérations spéciales, écoutes téléphoniques, rendez-vous, partenariats étrangers, déplacements en province ? Si certains pensent pouvoir le faire, très bien, mais ce n'est pas une science exacte et, comme on a pu le constater lors de certains attentats, le moindre « loupé » a des conséquences très graves. Il y a une obligation de résultats ; ce n'est plus une obligation de moyens.

Monsieur le préfet, à partir de quand, et dans quel service, ont été détectés les signaux de radicalisation, qu'ils soient forts ou faibles ? À titre personnel, j'ai du mal à le déterminer, car les réponses varient au fil de nos auditions.

C'est un sujet qui, pendant longtemps, n'a pas préoccupé, d'abord pour des raisons politiques, de clientélisme électoral – je le dis très clairement ; d'autres, d'ailleurs, l'ont écrit. Nous avons mis en garde, dès les années 1990, contre certaines dérives. Un service de renseignement est fait pour apporter du renseignement revu, qualifié et à propos duquel le doute est levé, pour que d'autres prennent des décisions : nous sommes là pour éclairer la prise de décision. Cela ne veut pas dire que nos recommandations sont suivies mais, au moins, nous avons écrit, tel jour à telle heure, qu'il y avait un problème. D'autres, après, décident – notamment vous, qui êtes la représentation nationale.

La radicalisation est apparue progressivement. En 1995, nous procédons à des arrestations en lien avec les attentats qui endeuillent le territoire national. Nous devons également donner un coup de main aux services algériens, qui sont débordés, car le terrorisme prend des proportions énormes, dans tous les sens. En l'espace de cinq ans, beaucoup de choses nous ont occupés – y compris la Coupe du monde de 1998 –, tous services confondus. Nous en arrivons, au total, à 450 détenus, tous en région parisienne, pour les besoins de l'instruction, car les cabinets des juges doivent respecter des délais, sous peine de nullité de la procédure. Ces individus commencent à contaminer la population pénale de droit commun, mais aussi quelques surveillants. L'islamisme fait également quelques touches au sein de l'armée, alors en cours de professionnalisation – à cette époque, le service militaire a déjà été supprimé.

Par ailleurs, les aéroports sont situés dans des bassins d'emploi qui posent problème. Nous observons certaines initiatives, à travers des enquêtes, en surveillant des réseaux : untel est copain avec un bagagiste, autrement dit quelqu'un qui charge des valises dans les soutes des avions. Or, à cette époque, les Britanniques avaient déclaré que le péril viendrait d'explosifs liquides embarqués dans des avions par des voyageurs. Si le risque vient en réalité des bagagistes, vous voyez le genre de problèmes que cela pose.

Quoi qu'il en soit, c'était du cas par cas, des initiatives observées dans certains secteurs, et que nous traitions au fur à mesure. Il était assez rare que cela se produise dans le secteur de la sécurité. Les cas étaient détectés à travers l'enquête, après l'oral, par l'observation des comportements à l'école, ou lors des stages pratiques – car il y avait tout un suivi. Dès cette époque, nous étions parfois ennuyés : certaines personnes étaient soupçonnées parce qu'elles étaient en liaison avec des gens pas très clairs, placés sur écoute. Si le suspect était contrôleur aérien, que faire ? Vous êtes obligé d'en parler, mais s'il se voit retirer son habilitation pour accéder à la zone aéroportuaire, qui est une zone protégée, il risque d'aller au contentieux. Or la note blanche, produite par la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ), ne va pas très loin : vous ne pouvez pas révéler tous les éléments en votre possession, sous peine de saboter l'enquête et de vous rendre passible du délit de compromission. On est donc un peu – passez-moi l'expression – le cul entre deux chaises. Le suspect est débarqué de sa tour de contrôle et n'a plus accès à la zone, tout en étant toujours rémunéré par Aéroports de Paris.

Ce n'étaient là que les balbutiements. Ensuite, le phénomène a explosé avec le développement d'internet, qui sert à la fois de réseau crypté, de messagerie clandestine pour les opérationnels, mais également de canal de revendication et de conversion. Ce furent alors les départs pour rejoindre l'EI en famille – 2 000 familles en ce qui concerne la France, mais l'ensemble du bassin méditerranéen est touché. Pour faire face à cela, nous avions toujours nos habilitations secret défense, mais aucune formation, monsieur Diard, je vous rassure. J'en profite tout de même pour vous dire que votre mission d'information sur la radicalisation a fait du très bon travail. Il y aurait de quoi en mener une autre.

Vous nous avez donné des éléments d'appréciation sur l'organisation, la structure. Le rapprochement entre la DST et les RG a fait l'objet de nombreuses critiques,…

Je peux y revenir, si vous le souhaitez.

…que je ne fais pas miennes, naturellement. Je me ferai néanmoins l'avocat du diable – ou des diables, en l'occurrence. D'aucuns disent que la suppression des RG a supprimé des réseaux de renseignement qui faisaient remonter des informations du terrain, ce qui a déstabilisé le système. On se serait coupé du terrain, il n'y aurait plus de sources d'information. Que pensez-vous de ces critiques ?

Elles me font tristement sourire, surtout quand elles émanent de responsables politiques, d'ailleurs de différentes sensibilités – mais peu importe –, qui avaient demandé ce changement.

Les renseignements généraux ont eu leurs lettres de noblesse. Ils avaient pour origine les commissariats spécialisés dans la surveillance des gares, à l'époque des attentats anarchistes. Il fallait connaître l'état d'esprit des gens qui en voulaient aux institutions, qui fomentaient des complots dans la France profonde puis venaient à Paris. Ensuite, il y eut l'information sociale, économique, politique et financière du préfet, en tant que représentant du Gouvernement. C'était une époque où, même si la France bougeait moins, il fallait étudier l'état d'esprit et la dimension sociale, et prévenir les troubles à l'ordre public. Le moindre tract produit le matin à cinq heures à l'arsenal de Brest était transmis dans la journée par courrier pour être traité en tant que de besoin. Il fallait lire la Pravda et L'Humanité dans le texte. Des spécialistes produisaient des analyses pour prédire ce qui allait se produire.

Tout cela, vous l'aurez compris, a évolué. Il y a eu, ensuite, les attentats commis par l'Organisation de l'armée secrète (OAS), qui ont conduit à la création du bureau de liaison (BDL) chargé de coordonner la lutte contre l'OAS, réunissant tous les services. Au moment de la décolonisation, les RG ont assuré le suivi de 120 communautés étrangères installées en France, dont il fallait étudier l'état d'esprit pour savoir comment les choses allaient se passer. Après, il y a eu la montée du terrorisme, avec Action directe et, plus largement, l'ultragauche européenne. Pour y faire face, il a fallu travailler avec les services européens – italiens pour les Brigades rouges, bien sûr, mais aussi belges pour les Cellules communistes combattantes, irlandais, espagnols pour les Groupes de résistance antifasciste du 1er octobre (GRAPO), avant l'ouverture d'un second front avec la branche militaire d'ETA et, chez nous, Iparretarrak. Nous avons donc été très occupés à faire face à ces problèmes de sécurité intérieure. Les RG ont donc joué leur rôle, à plusieurs reprises.

Il y a eu les Fractions armées révolutionnaires libanaises, qui ont commis des assassinats, notamment celui de Barsimentov, ce qui a conduit à l'arrestation de Georges Ibrahim Abdallah. On pourrait citer aussi l'attentat à l'ambassade d'Iran. Il y avait tout un contexte moyen-oriental, mais le terrorisme était soutenu par les États : voilà la différence avec ce que l'on observe à l'heure actuelle. En plus, bien sûr, pendant ce temps-là, nous pratiquions le contre-espionnage. Là encore, les RG ont apporté leur pierre à l'édifice.

Par la suite, une légère dérive s'est produite, avec le suivi de personnalités, notamment politiques. C'était une époque particulière – avant l'alternance, dirais-je pour résumer. Charles Pasqua mit fin au suivi politique et électoral effectué par les RG – lesquels étaient, il est vrai, de véritables baromètres de l'opinion – après l'histoire malheureuse du pasteur Doucé et les soupçons entourant la PP, ou encore les écoutes effectuées à Villepinte, dans une cabine, pour savoir qui allait être le premier secrétaire fédéral du Parti socialiste – des choses que, dorénavant, on apprend par l'Agence France-Presse (AFP), ou sur lesquelles on est alerté. Pourquoi employer des gens avec un statut particulier et touchant une indemnité de sujétions spéciales pour faire du mauvais journalisme, alors qu'il existe des experts ? C'en fut ainsi terminé de la dimension politique, mais aussi financière, des activités des RG. Il leur restait alors le social, le terrorisme et la protection des personnalités, sans oublier les courses et jeux – domaine très particulier, qu'ils finirent par abandonner. Dans le cadre d'une réforme de la direction centrale de la police territoriale, une expérience éphémère, qui n'a duré que deux ans, a eu lieu : la sécurité publique a coiffé notamment la police de l'air et des frontières (PAF) et les RG. Cela n'a pas marché.

J'en reviens aux attentats de 1995. Les RG ont donc abandonné la dimension politique et les courses et jeux. Ils se concentrent désormais sur la partie ordre public, le renseignement en milieu ouvert et en milieu fermé, autrement dit le terrorisme. Survient l'affaire Djamel Beghal. Celui-ci a été arrêté aux Émirats arabes unis par les Américains. Ces derniers réunissent alors nos différents services – DST, DGSE et RG – boulevard Mortier et demandent ce que nous avons sur Beghal. Les RG suivaient la cellule d'Évry, qui devait assurer la logistique d'un attentat contre l'ambassade des États-Unis à la Concorde, la DGSE avait une autre partie et la DST en avait une troisième. Autrement dit, ce sont les Américains qui nous ont coordonnés. Je me suis dit : « Voilà une excellente idée ». Nous ne nous coordonnions pas entre nous ; il a fallu que ce soient les étrangers qui le fassent. De là est née l'idée de Jacques Fournet, qui avait été préfet de la Nièvre, directeur des RG puis de la DST, de proposer à Charles Pasqua la création d'un pôle équivalent à la DGSE, mais pour l'intérieur. L'objectif était d'éviter les doublons, mais aussi certaines dérives. C'est là que se trouve l'origine de la DCRI. Le projet n'a pas pu être réalisé sous la présidence de Jacques Chirac, mais il l'a été après l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. L'idée en était donc ancienne.

Pour en revenir aux critiques que vous évoquiez, qu'est-ce qui a été perdu avec la disparition des RG ? La sous-direction du terrorisme a été entièrement absorbé par la DCRI ; tous les dossiers y ont été transférés, sans la moindre perte. Ce sont les mêmes agents qui ont continué à travailler, par exemple, sur les réseaux de Safé Bourada, composés de multirécidivistes. Quant au renseignement territorial, qui relevait auparavant de la direction centrale de la police territoriale (DCPT), il a été récupéré par la direction centrale de la sécurité publique (DCSP). Je vous accorde qu'il y a eu une lenteur au démarrage. La DCSP avait cru qu'elle recevrait un apport d'effectifs correspondant exactement à ceux de l'ancienne direction, ce qui n'était pas exactement le cas. Elle a fini par le comprendre. Au bout de trois ans, le tour de chauffe était terminé. Les gendarmes ont intégré également cette partie du renseignement. La PP, quant à elle, est restée dans son splendide isolement. Quoi qu'il en soit, je le répète, on n'a rien perdu au moment de la suppression des RG.

Soit dit en passant, Nicolas Sarkozy, quand il était devenu ministre de l'Intérieur, avait demandé à Yves Bertrand d'arrêter de faire des notes blanches sur les histoires intimes des uns et des autres. Il est vrai qu'il avait une activité personnelle assez développée dans ce domaine. Je dis les choses très clairement, puisque nous sommes à huis clos – et je précise que, pour ma part, je n'ai pas de carnets !

(Sourires.)

On sent, monsieur le préfet, que vous n'êtes plus en activité : vous avez une certaine liberté de ton, ce qui n'a pas été le cas de tous ceux qui vous ont précédé dans nos auditions…

Je suis en disponibilité, monsieur le président : je peux revenir…

(Sourires.)

À votre disposition ! J'ai plein d'histoires à raconter.

Vous nous avez fait part très clairement, sans langue de bois, de votre vision de l'organisation de la PP,…

C'est simplement du bon sens paysan, monsieur le président !

…mais la dichotomie que vous dénoncez existe également en dehors de la plaque parisienne, puisque, dans les autres départements, le RT a lui aussi compétence en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme, parallèlement à la DGSI – en gros, le premier est en charge du bas du spectre, quand la seconde s'occupe du haut du spectre. Certes, il existe désormais les groupes d'évaluation départementaux, qui classifient les gens,…

Sur une échelle variable et évolutive.

…mais une certaine forme de dichotomie n'en demeure pas moins. Ne serait-il pas, selon vous, préférable d'aller au bout de la logique en unifiant tout ce qui concerne la lutte antiterroriste sous l'autorité unique et centralisée de la DGSI ?

C'est impossible, car le renseignement territorial travaille en milieu ouvert, tandis que la DGSI, en matière de renseignement, travaille en milieu fermé. Les méthodes et les opérations sont complètement différentes, de même que la culture. Ce serait une véritable révolution, mais cela impliquerait beaucoup de contraintes, et couperait les préfets, responsables de l'ordre public, d'une source importante de renseignements directs, de proximité. N'oubliez pas non plus les gendarmes, qui sont partie prenante.

On voit bien la compétition qui existe entre les services. Je pense notamment, même s'il s'agit d'un autre domaine, à ce qui s'est passé lors de l'intervention au Bataclan – j'ai été vice-président de la commission d'enquête qui s'est penchée, entre autres, sur ces événements. Il y a – et je parle sous le contrôle de Jean-Michel Fauvergue – une compétition entre l'unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion (RAID), le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) et la brigade de recherche et d'intervention (BRI).

(Sourires.)

Les gentils gagnent toujours à la fin !

D'un côté, on a besoin d'émulation, mais, de l'autre, excusez-moi de le dire, cela peut poser des problèmes.

Il y a eu un raté, en effet.

Absolument. À chaque diagnostic doit correspondre un remède. Il y a des généralistes et des spécialistes, et il faut savoir jouer entre les deux. Si le renseignement territorial reçoit ou découvre une information générale de qualité, celle-ci peut devenir un renseignement opérationnel de qualité après avoir été transmise à la DGSI et traitée par elle. Ensuite, le cas peut être judiciarisé, avec les interpellations et, à la fin, la sanction qui s'impose.

J'en veux pour preuve la manière dont le groupe Action directe a été démantelé. À l'UCLAT, alors dirigée par François Le Mouël – un grand policier de la PJ –, tout le monde était en alerte à cause des assassinats commis par ce groupe, lequel les revendiquait. C'était le jeu du chat et de la souris. Un travail de renseignement était mené, mais l'information décisive fut récoltée par la base de Vitry-aux-Loges. Les gendarmes, venus boire un verre chez des habitants – ils faisaient partie intégrante de la population, cela fait partie de leur travail –, entendent parler de gens un peu bizarres, vivant dans une ferme, dont les voitures avaient des plaques d'immatriculation belges. Le renseignement arrive à la cellule spécialisée, au sein des renseignements généraux, et Serge Savoie, l'un des spécialistes en charge du dossier, se dit qu'il va aller faire un tour là-bas. En effet, il faut vérifier tous les tuyaux – et Dieu sait s'il y en a dans des cas comme celui-là. C'est la même chose, d'ailleurs, au moment des attentats, ou encore de la traque d'Yvan Colonna… Serge Savoie y va donc, avec sa pipe. Au bout d'un moment, il se rend compte qu'il y a là une dame, qui allait se révéler être Nathalie Ménigon, qui achète des graines pour hamster. Connaissant très bien le mode de vie du groupe, il se dit : « Bingo ! C'est gagné. » Après cela, le RAID est intervenu – vous vous souvenez tous des images : il y avait de la neige – et a arrêté tout le monde.

Tout cela pour dire que lorsque vous obtenez la bonne information et que vous la transmettez au bon moment, c'est comme pour une équipe de rugby : vous marquez l'essai. Dieu sait si le maillage territorial est dense : nous avons les maires et secrétaires généraux de mairie, la gendarmerie nationale, la sécurité publique et le renseignement territorial. Cela fonctionne bien, mais cela suppose de la fluidité et de la confiance, car tout le monde ne peut pas faire la même chose.

Quand j'assistais à des réunions avec des services étrangers, en Europe ou aux États-Unis, par exemple, je venais accompagné de mes spécialistes de la direction technique, qui avaient recueilli des renseignements venant de la surveillance, notamment des réseaux sociaux, réalisée par les RT, la PP ou d'autres services. Nous sommes là pour poser les bonnes questions, mais encore faut-il que le renseignement soit centralisé.

Merci, monsieur le préfet, pour votre éclairage très intéressant. J'en profite pour dire à notre collègue Meyer Habib que l'intervention au Bataclan a été rapide et que le fait qu'il y ait eu trois équipes n'est pour rien dans les difficultés rencontrées – mais nous en reparlerons à l'occasion. Cela dit, il est vrai qu'il y a pléthore de services d'intervention, comme il y a pléthore de services de renseignement.

C'est la même chose s'agissant de la police judiciaire. Que les choses soient claires : cela ne concerne pas seulement le renseignement.

Vous avez raison, cela vaut aussi pour la PJ, où il y a trois services d'enquête.

Si j'ai bien compris, et pour résumer, selon vous, un service de renseignement territorial est nécessaire à côté de la DGSI, parce que ces deux entités ne travaillent pas exactement sur les mêmes choses. Nous avons donc besoin, dans la police, d'avoir deux services de ce type.

Le renseignement territorial sert aussi à renseigner le préfet, car la DGSI n'est pas placée sous son autorité.

En ce qui concerne la PP, en revanche, vous avez parlé d'intégrer à la DGSI la partie lutte contre le terrorisme. L'autre partie peut-elle, selon vous, être intégrée au RT ?

Oui. Cette structure, qui a en charge l'agglomération parisienne, est très sensible. La direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) est un organe de liaison très opérationnel. L'occupation d'un ministère, par exemple, se décide en très peu de temps : il faut suivre les gens et appeler immédiatement le numéro adéquat. Quand toutes les parties prenantes appartiennent à une même structure, elles ont l'habitude de travailler ainsi. Quand on restructure, les agents doivent développer une nouvelle culture. Pour répondre à votre question, il est donc tout à fait possible – et même souhaitable – d'aller dans cette direction, mais il faut faire en sorte que le renseignement circule avec fluidité.

Je voudrais revenir sur le cas Harpon. Il s'est converti à l'islam et cela n'a pas provoqué de réaction dans son service : on n'est pas allé y regarder de plus près. Admettons.

C'est logique : c'est un peu le syndrome de Stockholm.

Mais il y a peut-être aussi un autre dysfonctionnement, à propos duquel je voudrais avoir vos lumières. On sait qu'il y avait, à la mosquée de Gonesse, un imam fiché S, qui aurait dû être expulsé mais ne l'a pas été à la suite de la décision d'un service central, alors même que le RT l'avait demandé au préfet. Quoi qu'il en soit, cet imam faisait les prêches du matin et du soir, à l'exception du vendredi. Or, à la mosquée de Gonesse, il doit y avoir tout au plus vingt ou trente personnes qui assistent aux prières du matin et du soir en semaine. Le RT a fait son boulot, mais ne fallait-il pas aller voir aussi qui cet imam fréquentait ? Si oui, qui aurait dû le faire ?

À mon humble avis, il y aurait dû y avoir une liaison plus étroite entre le RT, qui soulève un problème à la mosquée de Gonesse, et la DGSI locale. Le RT devait dire à ses confrères que cet imam s'agitait anormalement et que c'était à eux de prendre le relais. C'est un problème de fluidité dans la circulation du renseignement au niveau local. Tout ne doit pas remonter à Paris.

Évidemment : des réunions se tiennent sous l'autorité du préfet, dans le cadre des groupes d'évaluation départementaux. L'individu en question aurait dû être signalé : il fallait dire qu'il pourrissait l'ambiance.

Oui, et si elle l'avait fait elle aurait vu que, dans les filets, il y avait un fonctionnaire de police. Ce genre d'information fait tilt ; un voyant se met à clignoter.

Pour compléter ce qu'a dit M. Pupponi, M. Lerner, à l'issue de son audition, m'a dit qu'il regrettait que nous ne l'ayons pas interrogé sur les relations de Mickaël Harpon. Il se trouve que nous avions déjà posé la question à plusieurs reprises à ses subordonnés, en nous appuyant tout simplement sur un article du Canard enchaîné.

Lequel est très bien informé, force est de le constater, particulièrement en ce qui concerne les relations entre la PP et la DGSI. Je vous en recommande la lecture : cela viendra étayer votre rapport.

(Sourires.)

M. Lerner nous a dit que ses services avaient une cible au sein de la mosquée de Gonesse. Grâce à des techniques d'interception de sécurité, ils avaient eu accès à son répertoire téléphonique et avaient transmis les numéros aux services partenaires. Apparemment, rien ne collait. Or il s'est avéré après l'attentat qu'un de ces numéros était celui de Mickaël Harpon. Comment faire le lien ? Existe-t-il une base de données des fonctionnaires ?

Est-ce un dysfonctionnement ? D'après vous, y a-t-il eu une faille ? Est-ce simplement de la malchance ?

Je ne peux que vous parler de ce qui existait à mon époque, c'est-à-dire jusqu'en 2012. De mémoire, il n'y avait pas de base de données pour les ressources humaines, ni de liens entre les deux services. C'est le secrétariat général pour l'administration de la police-Paris (SGAP-Paris) qui est en charge de cela. C'est une entité à part, qui gère le personnel à travers des commissions administratives paritaires (CAP), y compris, il faut le dire, le personnel hors DGPN. L'isolement dont je parlais existe donc aussi au niveau de la gestion des personnels. Quand vous voulez sortir de la PP, il faut utiliser l'échelle de corde, et cela ne se fait pas en deux temps, trois mouvements. Par ailleurs, cela va de soi, il n'y a aucun lien entre les différents fichiers téléphoniques. On travaille donc au doigt mouillé.

L'exemple que vous donnez montre les limites du système actuel. Des échanges normaux, quoiqu'un peu poussés, des réunions de travail quotidiennes devraient permettre d'éviter ce genre d'erreurs. Il y a tellement de tuyaux crevés que, quand on en reçoit un bon, on est content de le traiter. En l'occurrence, l'information aurait dû être mise dans un pot commun. C'est évident. Des sujets de préoccupation comme celui-ci doivent remonter. Il s'agit d'analyser dans le détail des listings de numéros de téléphone, ce qui permet d'effectuer des croisements. Ensuite, on travaille sur ce qui émerge et on fait des enquêtes, ce qui suppose du travail de terrain : on ne reste pas derrière un ordinateur. Cela peut se faire – et cela se fait.

La séance est levée à 18 heures 15.

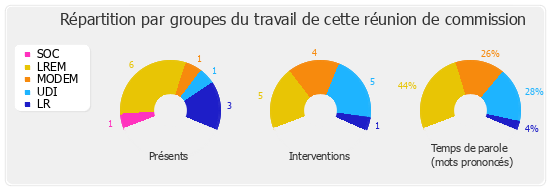

Membres présents ou excusés

Présents. - Mme Caroline Abadie, M. Florent Boudié, M. Éric Ciotti, M. Éric Diard, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Marie Guévenoux, M. Meyer Habib, M. Guillaume Larrivé, Mme George Pau-Langevin, M. Éric Poulliat, M. François Pupponi, Mme Alexandra Valetta Ardisson