Mission d'information sur le thème « bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne »

Réunion du jeudi 25 février 2021 à 11h00

Résumé de la réunion

La réunion

Audition, ouverte à la presse, de M. Nicolas Brien, directeur général de France Digitale.

La séance est ouverte à 11 heures.

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président.

Nous recevons M. Nicolas Brien, directeur général de France Digitale. France Digitale est la première association de start-up en France. Elle a été fondée en 2012 et réunit désormais plus de 1 800 entrepreneurs et investisseurs, avec l'ambition de soutenir l'émergence de futurs champions européens du numérique.

Nous souhaitons échanger avec vous sur la façon dont les entreprises de l'écosystème du numérique perçoivent la problématique de la souveraineté numérique. Nous sommes évidemment intéressés par votre regard et vos propositions sur la meilleure façon de soutenir le développement de cet écosystème. Nous souhaiterions également aborder le sujet de la numérisation des entreprises françaises, qui constitue un impératif important pour que nos entreprises tirent le meilleur profit de la révolution numérique tout en conservant la maîtrise de leur destin numérique.

Je souhaite vous interroger sur trois points en particulier.

J'aimerais d'abord que vous nous indiquiez ce que recouvre, pour vous, la notion de souveraineté numérique. Ce concept fait l'objet d'une attention croissante de la part des pouvoirs publics, notamment depuis la crise sanitaire. Nous avons, au cours de nos auditions, eu l'occasion de recueillir plusieurs définitions de cette notion très large, que certains rapprochent parfois d'une forme d'autonomie stratégique ou décisionnelle. J'aimerais donc savoir comment, en votre qualité de représentant d'une partie de l'écosystème des entreprises du numérique, vous appréhendez cette notion.

Je souhaiterais ensuite vous entendre sur la situation actuelle des entreprises du numérique. Comment appréhendent-elles cette crise sanitaire qui dure et quelles sont leurs anticipations pour les prochains mois ? J'aimerais également vous interroger sur le niveau de maturité de l'écosystème du numérique français et sur ses attentes vis-à-vis des pouvoirs publics. Quels sont nos forces, nos faiblesses et les leviers d'action prioritaires à mobiliser ? Nos précédentes auditions ont fait apparaître des points clés, comme le rôle de la commande publique, en particulier à destination des petites et moyennes entreprises (PME). Je souhaiterais savoir si vous identifiez d'autres points sensibles et prendre connaissance de vos propositions pour accélérer le développement des entreprises du numérique, dans les prochaines années.

Enfin, je souhaiterais vous entendre sur les différents projets à l'œuvre au niveau européen dans le domaine du numérique, notamment avec le Digital Services Act (DSA) ou le Digital Markets Act (DMA). Ces projets vous paraissent-ils adaptés aux défis que nous devrons affronter ces prochaines années ? Avez-vous des attentes ou des points d'alerte spécifiques sur ces textes, que vous souhaiteriez partager avec nous ?

La souveraineté, pour nous, est assez simple : elle consiste à avoir le choix. Une personne est souveraine quand elle a le choix.

En entrant dans le détail, j'identifie un piège, qui dépend du point de vue auquel on se place pour aborder la notion de souveraineté. Parle-t-on de la souveraineté nationale ou bien de la souveraineté populaire ? J'entends par souveraineté populaire l'idée selon laquelle chaque citoyen est en capacité de faire des choix face aux grandes orientations technologiques que la révolution numérique induit dans son quotidien. Je prendrai un exemple simple : la 5G. Les citoyens ont-ils le choix, ou du moins, ont-ils l'impression d'avoir le choix sur ces questions ? Cela est très important car le numérique est une vague technologique et elle n'est pas anodine. Elle influence notre conception de la démocratie. Nous le verrons lors de la prochaine campagne présidentielle de 2022 : le débat public a lieu de manière croissante dans le champ numérique et à travers des plateformes.

J'attire l'attention sur la souveraineté populaire en ayant recours à une référence historique. Gutenberg a inventé la presse au XVème siècle et a, de cette manière, commencé à démocratiser le livre. Jules Ferry a rendu l'instruction laïque obligatoire à la fin du XIXème siècle et a, de cette manière, démocratisé notre capacité à lire. Nous sommes exactement face au même sujet avec le numérique aujourd'hui : nous inventons des solutions numériques absolument remarquables, notamment en intelligence artificielle, mais avons-nous vraiment démocratisé la capacité des citoyens à comprendre ces solutions technologiques ? Je schématiserai de la façon suivante : en matière de numérique, nous avons connu la révolution de Gutenberg, mais nous ne connaissons pas encore la révolution de Jules Ferry. Cela pose problème du point de vue de la souveraineté populaire.

J'explorerai maintenant la problématique de la souveraineté nationale. Nous sommes confrontés à un enjeu intrigant, et pourtant pas très neuf. Avec l'émergence des géants technologiques, notamment américains, les États n'ont plus le monopole des attributs régaliens de la souveraineté comme le cadastre, le fait de battre monnaie, le monopole de la violence physique légitime, l'état civil. Il est de notoriété publique que le fisc grec préfère aujourd'hui utiliser Google Maps plutôt que son propre cadastre. Il est de notoriété publique que Facebook détient davantage de photos d'identité de chacun d'entre nous que n'importe quel service de renseignement. Sur le continent africain, l'on préfère aujourd'hui utiliser Libra plutôt que n'importe quelle autre monnaie émise par un État. Enfin, dans le cadre de la protection de la campagne électorale américaine, il est de notoriété publique que Microsoft a mené l'équivalent de cyberattaques préventives sur des acteurs étatiques russes, iraniens et nord-coréens notamment. Les acteurs privés se dotent aujourd'hui d'attributs régaliens et sont tout à fait capables de se substituer à la souveraineté nationale.

Cela n'est pas nouveau. J'aime à dire que l'on vit un moment « Compagnie des Indes orientales ». Des acteurs privés se sont, par le passé, dotés d'attributs régaliens : cela a soit très bien, soit très mal fini. Que faire face à ces compagnies des Indes numériques ? Je suis d'avis que Mark Zuckerberg finira soit président des États-Unis, soit en prison.

J'en viendrai aux préoccupations concrètes. Plusieurs problématiques liées à la souveraineté ont été posées récemment, notamment du fait des confinements et du COVID. Nous venons de vivre, du fait des confinements, des moments d'accélération digitale sans précédents dans l'histoire de l'humanité. Ces moments d'accélération ont permis de réaliser que le roi était nu. Nous connaissons tous des exemples de décrochage scolaire en raison de la fracture numérique, d'institutions de santé qui n'ont pas pu partager les données car elles n'étaient pas équipées pour le faire, de cyberattaques contre des collectivités locales, de commerçants qui ont basculé dans le digital sans y être préparé, ou d'administrations qui n'étaient pas prêtes au télétravail.

Que fait-on maintenant ? Depuis plusieurs mois, nous nous sommes équipés avec des solutions américaines, ce qui pose problème. Nous ne l'avons d'ailleurs pas tellement fait par choix, mais plutôt par paresse. Nous avons constaté qu'un processus grave était à l'œuvre : le désarmement technologique de l'État. L'État, les administrations, la haute fonction publique sont aujourd'hui extrêmement démunis d'un point de vue technologique. Le dernier rapport annuel de la Cour des comptes le montre très bien : des monographies sur Pôle Emploi, l'Éducation nationale et Bercy mettent en valeur la perte grave d'expertises technologiques au sein de ces administrations. Cela a un effet pervers, car cela conduit à l'externalisation de l'apport d'expertises technologiques, notamment via des contrats. Sur les 450 millions d'euros de contrats pour des prestations de conseil passés par l'État, l'immense majorité concerne des cabinets de conseil technologique. Cela se traduit de la manière suivante : dans les administrations, les personnes ne savent plus expertiser des solutions technologiques et se contentent de passer des contrats avec des intégrateurs (Capgemini, Sopra Steria, Onepoint). Cela peut donner l'illusion, comme ces intégrateurs sont français, que l'on achète français. Cela n'est pas du tout le cas : ces entreprises intègrent des solutions qu'ils ne produisent pas eux-mêmes et qui sont souvent des solutions sur étagère américaines. Devoteam, par exemple, est le premier intégrateur de solutions Google en France. Tout cela est dramatique. Puisque les ministères manquent d'expertises technologiques, personne n'est capable d'expertiser des solutions de start-up françaises ou européennes et de travailler à monter des consortiums et des assemblages technologiques qui pourraient permettre de résoudre un certain nombre de problèmes.

S'agissant des réglementations européennes, j'attire l'attention sur le fait qu'il ne faut pas construire de lignes Maginot numériques. Vous connaissez sûrement la plaisanterie suivante : « Les Américains innovent, les Chinois copient, les Européens régulent ». Nous ne devons pas nous contenter d'une approche défensive. Cette approche est nécessaire : nous devons rééquilibrer nos relations commerciales avec un certain nombre de géants technologiques, notamment américains et chinois. En revanche, nous avons besoin de nos deux jambes pour avancer : la jambe offensive et la jambe défensive.

Je mettrai cela en lien avec la question de la souveraineté populaire. Nous avons aujourd'hui un gros problème d'éducation et de formation : « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Je vous invite collectivement à relire le rapport Villani à ce sujet, qui esquissait quelques pistes intéressantes, notamment sur l'enseignement des mathématiques et de l'algorithmique. Les élèves ne devraient pas quitter le système éducatif français sans savoir ce qu'est exactement le smartphone qu'ils tiennent dans la main toute la journée. En matière de souveraineté populaire, cela devrait être un objectif central de nos politiques afin de réarmer le citoyen.

S'agissant de la formation, la France forme les meilleurs, mais elle en forme peu. Il est très bon d'avoir des médailles Fields, des Prix Nobel, mais il ne peut pas y avoir que des ingénieurs du code. Nous avons également besoin d'ouvriers du code : il s'agit de tous ces métiers qui sont aujourd'hui délocalisés vers la Tunisie, l'Inde, la Roumanie car nous sommes confrontés à une pénurie terrible des métiers du numérique. Les quelques écoles formant ces ouvriers du code en France – Simplon, Epitech, école 42 – ne sont le fruit que d'initiatives privées. Il n'existe pas d'initiative publique en la matière. La Grande école du numérique existe certes, mais elle est arrivée trop tard. En ce sens, il me paraît essentiel de redonner ses lettres de noblesse au terme de « technologie » dans les instituts universitaires de technologie (IUT). L'apprentissage des compétences numériques est extrêmement faible dans les IUT. Cela devrait pourtant être le canal de formation de nos ouvriers du code.

La commande publique est également fondamentale. Nous nous situons à un tournant en la matière : le plan de relance européen de 750 milliards d'euros prévoit d'allouer 20% de son budget, soit 150 milliards d'euros, à la transformation numérique. Il serait dommage que ces 150 milliards d'euros, plutôt que de dynamiser notre écosystème de start-up européen, aillent gonfler le cours boursier des Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft (GAFAM). France Digitale milite ardemment pour un Buy European Technology Act (BETA) : nous devons établir une forme de préférence européenne, ou de préférence start-up, dans la commande publique. Partout ailleurs dans le monde, il existe un lien extrêmement fort entre la commande publique et les écosystèmes d'innovation. La commande publique y est utilisée comme un levier pour développer les start-up. Nous, Européens, sommes les seuls à ne pas le faire. Cela est assez dramatique.

La loi d'accélération et simplification de l'action publique (ASAP) constitue une initiative intéressante en France. Un de ses articles prévoit de réserver une part de chaque marché public aux PME et aux artisans. Les start-up appartiennent aux PME. Il serait donc ainsi possible de flécher une part des achats publics innovants vers les écosystèmes des start-up. Cela constitue une forme de protectionnisme déguisé : il y a peu de chance pour que les start-up américaines ou malaisiennes étudient les notices de marchés publics en Europe, et ainsi ce seront vraisemblablement les start-up françaises, allemandes ou italiennes qui y répondront.

Pour conclure, il me paraît essentiel de ne pas nous enfermer seulement dans une approche défensive de régulation de l'existant. Nous devons être capables de nous développer grâce à une approche offensive et prospective, qui nous permettra de faire émerger des champions européens.

Je ferai enfin le lien avec la question de la souveraineté nationale et des attributs régaliens grâce à une métaphore historique. Si tout le monde a en tête que la Révolution française de 1789 a entraîné un changement de régime politique, peu de gens ont à l'esprit que la Révolution française a également engendré un changement de normes technologiques. Nous avons évolué des systèmes monarchistes de l'once et du pied vers le mètre et le kilogramme, des systèmes inventés par les Encyclopédistes. Dès lors, la France passera des décennies à exporter son modèle politique et ses normes technologiques, à savoir le système métrique et le kilogramme. Cela a permis à notre pays de dominer la scène scientifique internationale pendant des décennies. Aujourd'hui, les normes technologiques et scientifiques internationales sont imposées par des acteurs non étatiques américains et chinois. Si nous voulons projeter notre propre système de valeurs, nous devons être en mesure de disposer d'acteurs européens en mesure d'exporter des normes scientifiques et technologiques internationales. Cet enjeu est au cœur de la création de champions technologiques européens. Il n'est pas seulement question de créer des emplois et de réussir des levées de fonds à plusieurs centaines de millions d'euros. La question est bien plutôt de savoir si notre continent dispose d'acteurs non étatiques capables de créer et de projeter des normes scientifiques et technologiques internationales. Les normes internationales ne sont pas neutres. Elles sont toujours enracinées dans des systèmes de valeurs. L'émergence des champions technologiques européens est au cœur de l'enjeu d'exportation de normes scientifiques internationales, et cette question doit être prise très au sérieux par nos décideurs.

Comment vont les entreprises du numérique depuis la crise et quelles sont vos perspectives à leur sujet ?

Je commencerai par évoquer le grand bond en avant digital. Nous avons beaucoup parlé, lors des confinements, de distanciation sociale. En réalité, nous avons connu une distanciation physique mais la plupart de nos interactions sociales ont basculé dans la sphère numérique. Cela a engendré une vaste accélération des usages numériques au niveau mondial. La moyenne d'âge pour l'achat sur les sites de e-commerce, par exemple, a augmenté de dix à quinze ans. Nous sommes donc indéniablement face à un grand bond en avant digital.

À qui profite donc ce grand bond en avant digital ? J'ose penser, d'abord, qu'il profite aux utilisateurs. Il y a toutes les raisons de penser que ces usages ne disparaîtront pas après le COVID. Nous allons subir une intensification des événements climatiques extrêmes du fait du changement climatique. Nous serons donc demain peut-être confinés en raison des feux de forêts ou des tempêtes de neige. Les nouveaux usages numériques développés pendant le confinement sont donc appelés à durer, voire à s'intensifier tout au long du XXIème siècle.

Comment réagit l'écosystème du numérique face à cela ? Les Américains vont bien, voire très bien : nous nous sommes tous équipés en urgence avec des solutions sur étagère et déjà à l'échelle, c'est-à-dire avec les solutions des GAFAM. L'écosystème des start-up, en revanche, réagit différemment. La crise est très injuste : une start-up opérant dans l'événementiel, le tourisme ou la restauration, sera en échec ; une start-up dans le cloud s'en sortira bien mieux. Il ne suffit donc pas d'être actif dans le numérique : il faut avoir déployé des usages numériques dans des secteurs dont les activités ont connu une accélération.

Enfin, le numérique ne se développe pas seulement dans les start-up : il concerne également les grands groupes et les administrations. Nous avons, je l'ai dit, observé en la matière que le roi était nu. Certains grands groupes du CAC40 se sont retrouvés incapables de paramétrer un réseau privé virtuel (VPN) ou d'équiper leurs collaborateurs pour le télétravail.

Je reviendrai tout d'abord sur la formation et sur l'enjeu de l'acculturation aux enjeux du numérique dès le plus jeune âge. Ces aspects constituent, à mon sens, une priorité. La loi a proposé de mettre en place un permis Internet pour sensibiliser les jeunes à ces sujets. Est-il possible d'aller encore plus loin ?

Nous avons soumis hier une tribune proposant de créer des écoles du numérique dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville. À Grigny, dans ma circonscription, le taux de chômage s'élève à 45% chez les 15-25 ans, alors que 100 000 emplois ne sont pas pourvus dans le secteur du numérique. Nous aimerions, peut-être avec votre soutien, que les écoles comme l'école 42 et Simplon puissent ouvrir le champ des possibles pour tous.

Je souhaite par ailleurs évoquer la commande publique. Comment faire en sorte que l'État soit exemplaire dans le soutien à nos pépites ? Le gouvernement prépare une feuille de route à ce sujet. J'aimerais connaître ta vision, Nicolas, au sujet de la commande publique.

J'aborderai enfin la régulation. Nous savons que les textes du DSA et du DMA sont en préparation. Souhaites-tu relayer des propositions à ce sujet ? Peut-on proposer des régulations de l'économie de l'attention, par exemple ? S'agissant du paiement en ligne, nous savons que certains acteurs sont en abus de position dominante et empêchent l'émergence de start-up françaises. Est-il possible de discuter avec ces acteurs et ces oligopoles ? Comment nous, représentants de la nation, pouvons-nous vous aider à ce sujet ?

J'ai lu avec attention votre tribune sur l'éducation. Les jeunes des quartiers populaires sont nombreux à aller en IUT ou en lycées technologiques. Le problème est que ces structures n'ont de « technologique » que le nom. Les écoles du numérique sont peut-être déjà présentes dans chaque quartier sous la forme des IUT et des lycées technologiques. Ne devrions-nous pas former nos ouvriers du code dans ces structures ? Les métiers du numérique sont en tension et cela est vraiment dommage. Du point de vue de la souveraineté nationale, cela implique que nous délocalisons ces métiers à l'étranger. Du point de la souveraineté populaire, il est essentiel de réarmer les citoyens, y compris les catégories populaires. En ce sens, l'une des décisions les plus stupides récemment prises par l'Éducation nationale a été, selon moi, l'interdiction des smartphones à l'école. Ne faut-il pas apprendre aux jeunes à s'en servir, à les dompter, à en avoir un usage éclairé, plutôt que de faire comme si cet objet n'existait pas ?

S'agissant de la commande publique, nous avons observé à la fois un problème de compétences et un problème de conscience. Jusqu'à récemment, très peu de décideurs publics comprenaient l'intérêt des questions de souveraineté numérique. France Digitale a monté le programme France Digitale Campus pour conscientiser les décideurs publics sur ce sujet. Je souhaitais créer un institut des hautes études en souveraineté numérique (IHESN), à l'instar de l'institut des hautes études de défense nationale (IHEDN). L'IHEDN avait été créé par le général de Gaulle pour créer un consensus national parmi les élites autour du programme nucléaire français. Il me désole aujourd'hui qu'aucune structure n'existe pour créer du consensus autour des questions de souveraineté technologique. L'IHESN permettrait de faire émerger du consensus et cela est très important. La France est le seul pays dans lequel le terme de start-up nation est politisé ; il fait l'objet de clivages et de débats. Aux États-Unis, en Israël ou en Corée du Sud, personne ne remettrait en cause une forme de consensus technologique. La formation des catégories populaires et la formation des élites sont donc toutes deux importantes.

Il est très compliqué de passer un marché public quand les start-up et les intégrateurs n'ont pas d'interlocuteur compétent et formé au ministère. Qui plus est, les marchés publics de très grande taille excluent de fait les petites entreprises. Si l'on souhaite que la commande publique s'adresse aux start-up françaises et européennes, il faut procéder à de l'allotissement. Mais cela demande une expertise technologique très conséquente au niveau de l'État pour ensuite assembler les « briques ». Personne au sein de l'État, aujourd'hui, ne sait assembler ces briques technologiques. Comme le montre le rapport de la Cour des comptes, il y a trop peu de polytechniciens ou de data scientists dans les administrations centrales. Nous constatons donc un désarmement de l'État, qui s'en remet aux grands intégrateurs français qui lui fournissent des solutions américaines intégrées. Le cas du Health Data Hub l'illustre bien : les Américains sont entrés dans le projet par le biais d'un intégrateur français qui était titulaire d'un contrat avec l'Union des groupements d'achats publics (UGAP).

La commande publique pose donc à la fois une question de conscience – qui peut être résolue par la création d'un IHESN – et une question de compétence – qui suppose le recrutement d'expertises technologiques au sein de l'État pour permettre l'allotissement des marchés publics et la bonne utilisation des outils légaux en place. La loi ASAP en vigueur permet d'établir qu'un certain pourcentage des marchés publics innovants revient aux PME. Si cette clause était appliquée, cela serait absolument fabuleux.

Au niveau européen, nous travaillons à pousser un Buy European Technology Act, mais nous nous heurtons au sacrosaint droit de la concurrence et à la question des aides d'État. La Commission européenne considère que le fait de privilégier les start-up ou les acteurs communautaires va à l'encontre des traités. Mais un aggiornamento est en cours s'agissant du droit de la concurrence, en raison du COVID. Nous espérons ainsi faire aboutir un certain nombre de nos demandes avant la fin du mandat d'Ursula von der Leyen. Mais nous n'avons pas vraiment le temps d'attendre, car le plan de relance va se déployer dans les dix-huit prochains mois.

Nous sommes favorables au DSA et au DMA. Ces textes donnent des outils pour rééquilibrer les relations commerciales entre les petits acteurs du numérique et les géants technologiques. Apple, par exemple, produit environ 50% des smartphones et commercialise également les applications mobiles à travers son App Store. L'entreprise adopte des pratiques commerciales extrêmement rugueuses, comme l'obligation de passer par son propre système de paiement. Le DMA permettrait de rééquilibrer cette situation en mettant en concurrence différents systèmes de paiement au sein de l'App Store.

Ces textes vont dans le bon sens, néanmoins ils ne doivent pas nous exonérer d'une approche offensive et prospective. Celle-ci passe par l'éducation, la formation et l'orientation de la commande publique vers les start-up. Cela est absolument prioritaire. Cette approche a fait le succès de la Corée du Sud, d'Israël et des États-Unis. Les États-Unis disposent d'un copieux droit de la concurrence, mais ils ont surtout adopté une approche extrêmement offensive : celle-ci s'incarne dans l'agence pour les projets de recherche avancée de défense (DARPA), l'orientation de la commande publique, la présence d'un chief digital officer (CDO) dans chacune des administrations américaines.

Nous avons deux options pour que l'État reprenne le contrôle sur son expertise technologique. Soit l'on recrée cette expertise technologique en nommant un chief digital officer dans chaque administration et ministère – ils formeront un réseau qui permettra de pousser la transformation digitale de l'État de manière offensive. Soit l'on crée enfin une direction générale du numérique qui regrouperait la French Tech, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), certaines compétences du Conseil national du numérique et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ainsi que toutes les directions des systèmes d'information (DSI) de l'État. Cette direction générale serait confiée au ministre du numérique, qui aurait enfin du pouvoir car il disposerait alors d'une administration conséquente.

Ce point est important. Nous avons reçu en audition la direction interministérielle du numérique (DINUM). La DINUM n'est-elle pas cette direction centrale du numérique ? Que devrait-elle alors être ?

Non, la DINUM n'est absolument pas cela. Aujourd'hui, l'expertise technologique est faible et éclatée. La DINUM n'est pas capable de donner des instructions au DSI du ministère de la santé, par exemple. Dans ce cas de figure, le DSI s'en remettrait directement au ministre de la santé.

Soit on décide que chaque ministère mène sérieusement sa propre transformation digitale, et on nomme alors un chief digital officer dans chaque ministère ; soit la DINUM devient une administration aussi prestigieuse et puissante que la direction générale du Trésor, et on la dote alors des moyens nécessaires en recentralisant un certain nombre de compétences aujourd'hui éparpillées.

Vous avez évoqué le problème des compétences au sein des ministères. Pensez-vous que nous disposions actuellement des compétences suffisantes pour monter ce projet de direction générale du numérique, ou devrions-nous nécessairement les recruter à l'extérieur ?

Non, nous ne disposons actuellement pas des compétences nécessaires. L'application TousAntiCovid montre bien que l'État ne sait pas fabriquer de solutions technologiques. Cet enjeu est passionnant et se pose souvent aux entreprises qui souhaitent réaliser leur transformation digitale : elles ont le choix entre buy (acheter) et make (fabriquer). Aujourd'hui, l'État ne sait pas fabriquer et il achète mal. L'on comprend alors aisément que rééquilibrer les rapports commerciaux avec les GAFAM prenne du temps. L'État se rattrape sur d'autres choses, comme la régulation. Je suis d'accord avec cette approche, mais elle ne suffira pas.

Que pensez-vous de l'arrêt Schrems II ? Déclenche-t-il un séisme, ouvre-t-il une nouvelle ère, ou représente-t-il au contraire un épiphénomène ?

On ne peut pas mettre un tigre et un chaton dans une cage et espérer un combat égal. Cela n'est pas spécifique au numérique, mais la relation transatlantique est plutôt déséquilibrée. Je n'attendrais pas grand-chose d'une négociation avec les Américains, d'autant que l'affaire Snowden avait, elle aussi, eu lieu sous l'administration démocrate. Il ne faut pas être naïf : les Américains ont une conscience extrêmement claire de leurs intérêts, et ces intérêts ne sont pas les nôtres.

S'agissant de Schrems, la question qui se pose est la suivante : souhaitons-nous faire du protectionnisme numérique ou souhaitons-nous rééquilibrer les forces de marché dans une économie ouverte ? Pour l'instant, il me semble que l'approche adoptée est celle du rééquilibrage des forces de marché dans une économie ouverte : c'est le sens du DSA et du DMA, du droit de la concurrence ainsi que du Privacy shield. Peut-on aller plus loin ? Il me semble que nous glisserions alors dans des considérations dangereuses, comme des impératifs de localisation de la donnée. Je ne suis pas très à l'aise avec cela, ne serait-ce que pour des raisons techniques : il est toujours bon de diversifier ses hébergements, et donc, d'avoir recours à plusieurs serveurs sur plusieurs continents. Je n'ai pas d'opinion tranchée dans ce débat.

La question de l'autonomie stratégique se pose néanmoins dans le registre numérique pour une raison simple : Edward Snowden. Depuis l'affaire Snowden, nous devons arrêter d'être naïfs.

Vous avez évoqué, dans votre propos liminaire, le besoin de construire des normes scientifiques et technologiques. L'Europe peut-elle participer à la construction de normes internationales à partir des valeurs qu'elle a développées, notamment s'agissant de la protection des données ? La protection des données constitue-t-elle un critère discriminant, de nature à créer des normes qui feront date ?

Fareed Zakaria a publié un essai à la suite de la crise financière de 2008. Il y explique que le XXIème siècle sera le siècle des trois empires : américain, chinois et européen. Il avance que la seule manière pour l'empire européen de projeter sa puissance sera le droit. Les Européens ont cette capacité à se mettre d'accord à vingt-sept, puis à projeter sur le monde des normes qui ont déjà fait l'objet d'une forme de consensus. Je constate que c'est exactement ce qui s'est passé avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD) : l'empire européen, car il est arrivé à un point de consensus à ce sujet, a exporté ses normes et ses valeurs à travers le droit. Nous n'allons évidemment pas exporter le RGPD en Chine, mais le Règlement a fait quelques incursions en Californie, et des pays tels que le Japon et le Brésil se sont alignés sur ce texte. Il s'agit de la projection de la puissance européenne à travers le droit, et en particulier le droit du numérique.

Nous essayons actuellement d'aligner un certain nombre d'États sur nos préoccupations environnementales à travers les accords de libre-échange. Nous devons également être en capacité d'aligner un certain nombre d'États sur nos préoccupations numériques et nos standards en matière de souveraineté numérique à travers les accords de libre-échange. C'est ce qui s'est passé lors des négociations de l'accord entre l'Union européenne et le Japon : le mandat des négociateurs mentionnait clairement le besoin de faire adopter le RGPD par le Japon. Cela constitue, à mon sens, une belle et habile manœuvre de souveraineté européenne : si le cadre normatif qui s'applique au marché japonais est semblable au cadre normatif européen, les sociétés européennes sont en capacité d'exporter leurs solutions technologiques à moindre coût.

Le droit constitue, selon moi, une approche assez défensive. Mais l'on peut, à travers les accords de libre-échange par exemple – et à la condition d'en confier le mandat à nos négociateurs –, en faire des instruments très offensifs.

Je souhaiterais vous interroger sur la fiscalité. Nous sommes confrontés à la fois au problème européen de la fiscalité, qui s'incarne notamment dans la situation de l'Irlande, et au problème des taxes sur les GAFAM, que les pays souhaitent imposer à l'échelon national, à défaut de pouvoir le faire au niveau de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Quelle vision portez-vous sur les enjeux fiscaux ? Ils constituent, par bien des aspects, le nerf de la guerre en matière numérique.

Je suis extrêmement mal à l'aise avec ce débat. Il n'existe pas, à mon sens, d'activités numériques. Le data center de Lafarge appartient-il à la catégorie des activités numériques ou du ciment ? Apple est-il un fabricant de hardware ou un géant du numérique ? Que devons-nous taxer ? La même question se pose avec Uber et les travailleurs indépendants des plateformes.

Le numérique remet souvent au jour des débats très anciens. J'ai conclu mes études à Colombia University par la rédaction d'un mémoire sur la quantification des flux financiers illégaux. Je m'étais alors intéressé au cas de Starbucks. Les mécanismes d'évitement fiscal mis en place par les géants du numérique sont anciens. Ils ont, pour la plupart, été inventés par Starbucks et McDonald's, dont les activités n'appartiennent pas au champ du numérique. Nous redécouvrons donc aujourd'hui les sujets d'évasion et d'évitement fiscaux sous l'angle du numérique, alors que ces sujets existent depuis bien longtemps. Il en est de même au sujet des travailleurs indépendants pauvres, que nous redécouvrons aujourd'hui sous l'angle de Uber. Je suis mal à l'aise à l'idée de participer à ces débats sous l'angle du numérique, car je crois que ces problématiques sont beaucoup plus larges que le monde du numérique. En mentionnant l'Irlande, vous soulevez la question de la taxation des multinationales. À mes yeux, Starbucks et Apple sont donc exactement dans la même situation.

Que pensez-vous de la taxation sur l'activité ? Habituellement, les entreprises sont taxées sur leurs résultats. La taxation sur l'activité implique un changement de paradigme.

Je suis mal à l'aise avec cela. Je trouve étrange l'idée de taxer les entreprises sur leur chiffre d'affaires plutôt que sur leurs bénéfices.

Cette vision, qui est plutôt une vision européenne, peut-elle poser problème dans nos relations – notamment nos relations concurrentielles – avec les acteurs américains ?

Ne vous méprenez pas : je ne suis pas en train d'affirmer qu'il n'est pas besoin de remettre à jour notre corpus fiscal pour épouser les nouveaux produits et services issus du digital. Lors des débats sur la taxe sur les GAFAM, France Digitale a publié une tribune. Nous y mettions en avant l'idée d'une taxe sur la data plutôt qu'une taxe sur le chiffre d'affaires . Cette taxe permettrait de faire le lien entre l'utilisation des données personnelles et la production de valeur. Aujourd'hui, les géants technologiques étrangers utilisent cette externalité positive, qui n'est pas taxée. Une telle taxe est difficile à mettre en place car elle suppose de définir le délai et le volume d'utilisation des données personnelles. Nous ne soutenions pas du tout la taxe sur les GAFAM dans la forme proposée : nous poussions, en revanche, pour l'instauration d'une taxe sur la data. Nous nous étions alors fait « taper sur les doigts » par Facebook, qui en avait compris le danger. Je pense qu'il est beaucoup plus habile de taxer la data que de taxer le chiffre d'affaires des activités numériques. Il est extrêmement difficile de définir les activités numériques. La première mouture du texte de la taxe sur les GAFAM établissait comme premiers acteurs du numérique en France les groupes Accor et La Poste – il est en effet possible de faire du numérique sans être une start-up et sans produire de solutions digitales.

Évidemment, il serait préférable qu'une telle taxe soit mise en place au niveau européen et international plutôt qu'au niveau national. La technologie n'a pas de frontière, il n'y a pas de raison pour que les régulations technologiques en aient.

Y'a-t-il des sujets que nous n'avons pas encore évoqués et sur lesquels vous souhaitez attirer notre attention ?

Vous m'aviez interrogé en introduction sur la stratégie européenne en matière de données et sur la cybersécurité. Souhaitez-vous aborder ces enjeux ?

Il est vrai que vous avez constaté notre désarmement sur ces sujets. Vous avez affirmé que « le roi était nu ». Pensez-vous que les entreprises françaises sont aujourd'hui suffisamment informées des enjeux du numérique et des risques que celui-ci comporte en matière de protection des données et de sécurité ?

Je distinguerai, dans mon propos, les entreprises du CAC40, d'une part, et les TPE et PME, d'autre part.

Les TPE et les PME traditionnelles sont confrontées au sujet de la transformation numérique. Ce sujet n'est pas spécifique à la France, mais il n'a jamais été une priorité des politiques publiques dans notre pays. Les Allemands, eux, ont pris cette question très au sérieux. La France accuse donc aujourd'hui un retard en la matière. Je prendrai pour exemple le dossier de demande d'aides au titre de la transformation digitale des entreprises qu'une commerçante de la région de Nantes m'a fait suivre. Le dossier que les pouvoirs publics demandent aux commerçants de remplir est extrêmement conséquent et détaillé. Qui plus est, ces aides doivent nécessairement couvrir des dépenses supérieures à 5 000 euros – alors que certains commerçants souhaitent seulement créer un site Internet. Cela est problématique, d'autant que l'on sait que la moyenne d'âge des patrons de PME en France se situe autour de 55 ans. La puissance publique prend donc progressivement conscience du besoin de digitalisation des TPE et PME, mais les petites entreprises sont confrontées à des situations folles.

Je suis beaucoup plus dur à l'égard des sociétés du CAC40. Elles ont une responsabilité historique dans le retard de notre pays en matière de numérique. Nous attendons souvent des lobbies qu'ils soient très sévères à l'égard de l'État – France Digitale est également extrêmement sévère à l'égard du CAC40. La situation est affligeante. Je ne comprends pas comment les dirigeants du CAC40 peuvent être aussi peu visionnaires. Ils adoptent des comportements de rentiers et ne voient pas venir les dangers de la transformation numérique pour leur business model. Cette situation se traduit par un sous-investissement chronique des entreprises du CAC40 dans le numérique et dans les technologies en général. À titre d'exemple, les débats sur la 5G ont fait rage tout l'été. Quel opérateur de télécommunications français investit aujourd'hui dans les communications quantiques ? Deutsche Telekom et South Korea Telecom sont en train d'investir des millions dans ce sujet et de déployer les premiers réseaux de télécommunications quantiques – alors que nos opérateurs français sont encore en train de déployer les pylônes 4G. Je constate donc un sujet de sous-investissement chronique dans les nouvelles technologies chez les entreprises du CAC40.

La situation se traduit également par le rachat de start-up. Sans se soucier de nouer des collaborations avec les start-up, les grandes entreprises se contentent de les racheter très cher. J'en veux pour exemple les quelques rachats de start-up à plus de 100 millions d'euros en France : cela est indigent – d'autant que les grandes entreprises n'en font rien.

S'agissant de la cybersécurité, je rappellerai que la France est le deuxième budget de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN). Nos grands groupes sont « biberonnés » à la commande publique : Safran, Thales, Dassault Systèmes. Aucune de nos pépites de la cybersécurité ne travaille avec eux ni n'est rachetée par eux. Il n'est pas étonnant alors que les Américains nous dament le pion et que nous ayons du mal à construire une autonomie stratégique.

L'on dit souvent que le poisson pourrit par la tête ; je pense que cela est absolument vrai en matière de transformation digitale de l'économie française. Les réponses devraient se traduire par davantage d'investissements technologiques par les grandes entreprises et surtout par la croissance externe via le rachat de pépites technologiques françaises.

Nous en revenons aux compétences. Cela est terrible à dire : les entreprises du CAC40 recrutent des DSI et non des chief digital officers. Et quand ceux-ci existent, ils siègent rarement au comité exécutif et ne sont que rarement dotés de budgets importants. Par ailleurs, les chief financial officers opèrent les choix financiers stratégiques. Or ces personnes sont peu conscientisées sur les problématiques technologiques.

Pourquoi ne le sont-elles pas ? Vous avez dit que les entreprises du CAC40 adoptaient des « comportements de rentiers ». Est-ce à dire qu'elles n'interviennent pas sur les sujets numériques parce que ces investissements coûtent cher et qu'ils les empêchent de verser suffisamment de dividendes à leurs actionnaires ? Ou est-ce uniquement en raison d'un manque total de vision ?

Je distingue deux choses. Amazon n'a jamais versé un euro de dividende – et c'est le cas de beaucoup d'entreprises américaines, notamment dans le secteur technologique. Cela s'explique par des raisons culturelles. Les Américains croient que le cours de l'action crée la valeur, et non les dividendes. Il y a vingt ans, Apple était seulement un fabricant de téléphones portables – comme Alcatel ou Nokia. L'entreprise s'est construite progressivement par des acquisitions. Apple n'a pas eu d'idée de génie : elle a racheté des entreprises qui avaient eu des idées de génie – dont l'entreprise française qui a créé la technologie de Siri. L'entreprise est donc progressivement devenue l'entreprise technologique que nous connaissons aujourd'hui. Amazon a connu exactement la même trajectoire : initialement fondée par des libraires, l'entreprise a racheté une start-up de cloud, devenue Amazon Web Services. Elle a alors développé une activité de services de cloud avec ses serveurs dont la capacité d'utilisation était partielle pendant certaines périodes de l'année. En France, de tels choix stratégiques de croissance externe ne seraient pas acceptés. La priorité se concentre sur la rentabilité envers les actionnaires. Cela constitue une différence culturelle.

Si cette différence est culturelle, la situation est-elle la même chez nos voisins allemands ou européens ?

Notre rapport annuel sur l'intelligence artificielle a montré que les grands groupes américains investissent six fois plus dans les start-up de l'intelligence artificielle que leurs homologues européens. Cela n'est donc pas seulement un problème français. Nous sommes un vieux continent avec des legacy players – cela se traduit culturellement.

Le rachat des entreprises constitue tout de même un sujet particulier en France. Les groupes technologiques français – Atos, STMicroelectronics, Orange – pourraient racheter des start-up, mais ils ne le font pas pour des raisons culturelles et de financement. Il manque un certain nombre d'acteurs financiers pour fluidifier ces transactions. Je souligne, à ce sujet, le rôle des fonds de tech buy-out aux États-Unis. Ces fonds sont capables de racheter une première start-up, puis une seconde qui lui est complémentaire, de les fusionner puis de les revendre à un grand groupe. Il existe une cinquantaine de fonds de tech buy-out sur Market Street à San Francisco : vous en trouverez péniblement deux en France. Nous pourrions en créer. J'avais suggéré à l'Élysée l'idée que le Fonds européen d'investissement (FEI), qui a aujourd'hui des activités de fonds de fonds dans les domaines de Venture Capital ou de Private Equity, pourrait conduire des activités de fonds de fonds de tech buy-out. Cela permettrait, par exemple, qu'un fonds de tech buy-out rachète Blablacar puis Flixbus et les fusionne pour créer un champion européen.

Relevez-vous d'autres sujets que notre mission d'information devrait absolument explorer ? Nous avons déjà traité la question des achats et de la commande publique. L'éducation fera l'objet d'un prochain cycle de travaux. Devrions-nous être attentifs à d'autres sujets ?

Je pense avoir mentionné les enjeux principaux, en particulier la commande publique et l'éducation et la formation. L'éducation et la formation concernent aussi bien les catégories populaires que les élites. Les élites ont un rôle à jouer. Si vous nous le demandiez, nous transformerions demain notre France Digitale Campus en IHESN.

La question stratégique est essentielle. Jouer défensif est bien, jouer offensif est mieux. Nous avons tout ce qu'il faut pour le faire. Nous devons définir notre vision : quelle est, aujourd'hui, la troisième voie européenne ? Nous devons être capables de projeter une vision positive. Nous ne pouvons pas être simplement la voie alternative à la Chine et aux États-Unis.

France Digitale réfléchit beaucoup à l'entreprenariat technologique à impact. Parmi les start-up à impact environnemental ou social positif, les leaders mondiaux ou européens sont français. Il s'agit de l'application de covoiturage Blablacar, qui permet d'économiser l'équivalent de la production de CO2 de la ville de Paris ; de Too good to go, qui permet d'éviter le gaspillage alimentaire ; de BackMarket, qui permet de commercialiser des smartphones reconditionnés. Je pense que nous tenons quelque chose. En Europe, nous avons à cœur de ne pas innover pour innover, mais d'innover à des fins de progrès social. Nous avons des champions pour porter ce message. À mon sens, ces champions méritent d'être valorisés. À titre d'exemple, le Président de la République a réuni à l'Élysée le Tech for Good Summit : il y a invité le fondateur de Twitter et la Première ministre de Nouvelle-Zélande, mais je n'y ai pas vu beaucoup d'entrepreneurs technologiques à impact français ou européens. L'entreprenariat technologique à impact est une vision intéressante à porter.

L'idée est bien prise. Si vous souhaitez apporter des compléments à nos échanges du jour, les contributions a posteriori seront également prises en compte.

À nos yeux, le seul critère est le critère d'urgence. Le plan de relance va se déployer au cours des dix-huit prochains mois. Les missions d'information et d'enquête sont précieuses, mais elles sont rarement orientées vers une temporalité aussi courte. À mon sens, il faut définir une feuille de route très pratique et très claire en matière de souveraineté technologique dans les dix-huit prochains mois. Nous avons la possibilité de mobiliser des moyens énormes, profitons-en.

La séance s'achève à douze heures et vingt minutes.

Membres présents ou excusés

Mission d'information sur le thème « Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne »

Réunion du jeudi 25 février 2021 à 11 heures

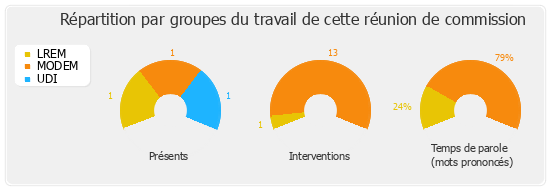

Présents. – MM. Philippe Latombe, Pierre-Alain Raphan, Jean-Luc Warsmann

Excusés. – Mme Frédérique Dumas, M. Philippe Gosselin