Commission d'enquête sur l'alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l'émergence de pathologies chroniques, impact social et environnemental de sa provenance

Réunion du mercredi 11 juillet 2018 à 11h00

Résumé de la réunion

La réunion

La séance est ouverte à onze heures.

Mes chers collègues, nous accueillons ce matin une table ronde, même si elle ne l'est pas physiquement (Sourires), composée des représentants des deux principales organisations de défense des consommateurs : M. Olivier Dailly, directeur général adjoint de l'Institut national de la consommation (INC) et éditeur du magazine 60 millions de consommateurs, qui est accompagné de Mme Patricia Chairopoulos, journaliste à ce magazine, et M. Olivier Andrault, chargé de mission « alimentation et nutrition » de l'Union fédérale des consommateurs (UFC)-Que Choisir.

Les auditions ont permis à notre commission d'enquête de mesurer toute l'importance d'une information précise et loyale donnée aux consommateurs. Ceux-ci se montrent d'ailleurs de plus en plus exigeants, des affaires comme celle de « la viande de cheval » et des scandales sanitaires récurrents leur ayant fait prendre conscience des manquements de fabricants et de distributeurs qui omettent parfois volontairement d'indiquer l'origine, la nature et la composition des aliments.

Les additifs et autres ingrédients massivement incorporés aux recettes de plats cuisinés nous préoccupent aussi. Nous avons découvert que la recherche scientifique, qui manque de moyens financiers, peine à déterminer quels sont les « effets cocktail » de ces ajouts sur la santé.

Un autre sujet qui nous préoccupe est l'éducation nutritionnelle de la jeunesse qui devrait notamment être prise en charge par l'Éducation nationale. Or, trop peu d'actions ayant cette fin sont pour le moment menées en milieu scolaire.

Il ne saurait pour autant être question de succomber au pessimisme. En recevant les représentants du collectif « Les pieds dans le plat », nous avons vu que des progrès dans la restauration collective sont possibles en privilégiant un approvisionnement dans la filière biologique mais aussi en proximité.

Le magazine 60 millions de consommateurs vient de publier un numéro hors-série (mai-juin 2018) avec le titre « choc » : « Ces aliments qui nous empoisonnent ».

Nous souhaitons particulièrement connaître les commentaires des lecteurs-consommateurs et éventuellement les exemples dont ils vous ont fait part après la sortie de ce numéro qui sera certainement l'une des meilleures ventes du magazine en 2018.

Madame, messieurs, nous allons vous écouter, dans un premier temps, au titre d'un exposé liminaire d'une vingtaine de minutes, que je vous laisse vous répartir à votre gré. Puis nous aurons un échange qui débutera par les questions que je vous poserai avant de donner la parole à notre collègue Michèle Crouzet, en sa qualité de rapporteure de la commission d'enquête, et aux collègues qui viennent de nous rejoindre.

Mais, au préalable, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment.

M. Olivier Andrault, M. Olivier Dailly et Mme Patricia Chairopoulos prêtent successivement serment.

Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, je vous remercie de nous recevoir.

L'Institut national de la consommation (INC) est un établissement public industriel et commercial (epic) placé sous la tutelle du ministre chargé de la consommation, M. Bruno Le Maire, et de la secrétaire d'État qui lui est rattachée, Mme Delphine Gény-Stephann. Cet établissement assure des missions de service public d'information et de pédagogie auprès des citoyens. Il apporte aussi un soutien technique aux associations de consommateurs. L'INC n'est pas donc pas une association pouvant ester en justice mais il soutient globalement le mouvement consumériste. Il lui apporte une aide technique.

Comme vous l'avez rappelé, l'INC est également l'éditeur du magazine 60 millions de consommateurs qui a une forte audience. Ce magazine constitue une caisse de résonance importante en donnant à connaître des informations aux consommateurs. Enfin, l'INC produit l'émission Consomag qui est régulièrement diffusée sur France Télévisions.

L'alimentation industrielle est l'un des sujets qui préoccupent fortement l'INC. Notre Institut n'est d'ailleurs pas le seul acteur institutionnel à s'y intéresser : c'est aussi le cas, entre autres, de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) et naturellement de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) avec lesquels nous travaillons.

Nous avons également des relations avec les industriels. Nous pensons en effet que, plutôt que de s'opposer à l'industrie, il vaut mieux l'encourager à progresser et l'amener à prendre conscience des problèmes que vous avez évoqués, Monsieur le président, comme ceux qui concernent les aliments ultra-transformés. Certes, la certitude scientifique fait parfois défaut, mais les recherches progressent et prouvent que ce sujet de santé publique doit être pris à bras-le-corps.

Outre son rôle de lanceur d'alerte, l'INC a donc une mission d'éducation et d'information, notamment auprès des industriels. Notre action passe par les articles publiés dans 60 millions de consommateurs, dont Patricia Chairopoulos parlera certainement, mais aussi par un ensemble de « pistes » que nous proposons au législateur et à la société civile. Parmi celles-ci, l'éducation, dont vous avez parlé, apparaît cruciale, mais il importe aussi de faire évoluer la réglementation tant française qu'européenne, qui entrave certaines avancées.

L'actuelle réglementation européenne empêche ainsi que l'étiquetage avec l'indicateur Nutri-Score qu'a conçu l'agence Santé publique France puisse se déployer beaucoup plus largement, voire devenir obligatoire.

Pour ma part, je reviendrai sur le contenu des articles publiés dans 60 millions de consommateurs. Ces articles sont généralement rédigés en collaboration avec les experts de notre service technique qui réalisent sur des produits industriels des analyses évaluant leur qualité nutritionnelle.

Pour le numéro de 60 millions de consommateurs actuellement vendu en kiosque ont ainsi été comparées 160 boissons sucrées, qui sont des aliments très consommés par les enfants mais aussi par les adultes. Comme nous l'avions déjà constaté en 2016, les teneurs en sucres de ces boissons restent très élevées, et le recours aux édulcorants pour remplacer le sucre ne peut pas être considéré comme une solution satisfaisante.

Des études sur les aliments ultra-transformés sont en cours afin de déterminer si certaines pathologies sont dues à des additifs alimentaires, à une synergie entre additifs ou à la faible qualité nutritionnelle de ces aliments. Il est encore trop tôt pour le savoir. Mais ces études qui s'inscrivent dans la continuité de celles que nous menons depuis plusieurs dizaines d'années ont en tout cas à nos yeux une grande importance.

Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, pour votre accueil.

L'UFC-Que Choisir, pour laquelle je travaille depuis treize ans, est la doyenne des associations de consommateurs d'Europe. Comme tout le monde le sait, elle publie le mensuel Que choisir ? mais elle constitue surtout un réseau de bénévoles dans toutes les villes de taille moyenne mais aussi dans les grandes villes de France. Ce réseau d'associations locales aide les consommateurs à résoudre leurs problèmes de vie quotidienne avec des professionnels, des problèmes qui peuvent concerner le secteur agroalimentaire mais aussi les relations entre locataires et bailleurs ou encore la téléphonie.

Nos associations locales servent également de relais dans la promotion des bonnes pratiques nutritionnelles. Elles proposent des formations. Elles mènent des actions de sensibilisation auprès du public, par exemple dans les quartiers ou dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Les problèmes de nutrition touchent en effet particulièrement les personnes âgées. Ils concernent, bien sûr, également les jeunes, pour lesquels nous conduisons des actions notamment dans le cadre périscolaire.

J'ajoute que l'UFC-Que Choisir est une association composée de bénévoles mais aussi de permanents salariés : nous sommes 130 salariés à travailler au sein de notre tête de réseau installée à Paris.

Sur les thèmes de la nutrition et, plus généralement, de la qualité sanitaire en France, l'UFC-Que Choisir exprime son inquiétude depuis plusieurs décennies. Les personnes que vous avez auditionnées ont certainement toutes évoqué les maladies liées à l'alimentation et les problèmes de santé en rapport avec le surpoids et l'obésité.

En France, près de la moitié des adultes et 18 % des enfants sont en surpoids ou obèses. Cette proportion d'enfants concernés par l'obésité, bien qu'inférieure à celle des adultes, n'est pas rassurante. Des maladies liées à ces problèmes de surpoids ou d'obésité qui étaient considérées comme des maladies de seniors touchent désormais des populations beaucoup moins âgées : c'est le cas du diabète de type 2, qui commence à apparaître chez des personnes jeunes. C'est donc de toute urgence que doivent être menées des actions d'information et de prévention tenant compte du fait que les problèmes de santé liés au surpoids ou à l'obésité infantile sont encore plus marqués chez les enfants issus de catégories sociales défavorisées.

On nous dit que l'explication de ces faits alarmants est multifactorielle. Certes, nous ne sommes pas tous égaux face au surpoids et à l'obésité, qui ont des causes génétiques, et la sédentarité ou le temps passé quotidiennement devant des écrans favorisent aussi la surcharge pondérale. Mais il est évident que la mauvaise qualité de l'offre alimentaire est également à mettre en cause et que l'industrie agroalimentaire a donc une grande part de responsabilité.

Lorsque l'Association nationale des industries alimentaires (ANIA) déclare qu'il n'y a pas de mauvais aliments et qu'il n'y a que de mauvaises alimentations, elle rejette la responsabilité sur les consommateurs eux-mêmes. Or, peut-on tenir les parents pour responsables de ce que mangent leurs enfants ? Certainement pas, dans la mesure où la famille est malheureusement de moins en moins le lieu d'une transmission des habitudes alimentaires. L'industrie agroalimentaire, en proposant sans cesse de nouveaux produits et en recourant à la pression du marketing, apparaît en revanche comme le principal vecteur de nouvelles habitudes alimentaires néfastes.

Prenons l'exemple du petit-déjeuner. Dans les années 1960, les jeunes Français mangeaient généralement lors de ces repas des tartines de pain ; maintenant, leur petit-déjeuner est le plus souvent constitué de céréales fourrées ou chocolatées. Avec ce changement alimentaire, on est passé d'une source de glucides complexes – ce qu'on appelait autrefois les sucres lents – relativement peu transformés, à des produits fortement transformés. Cette évolution a été progressive : les corn flakes, lorsqu'ils sont arrivés des États-Unis dans les années 1960, n'auraient certainement pas été bien notés par l'indice Nutri-Score en raison de leur forte teneur en sel, qui est un exhausteur de goût ; dans les années 1980, ces céréales ont été vendues sucrées, puis chocolatées ; durant les décennies suivantes, pour qu'elles soient encore plus « gourmandes », les industriels ont ajouté un coeur fourré, notamment en utilisant de l'huile de palme !

Ce produit s'est ainsi éloigné de sa famille d'origine, les produits céréaliers, pour se rapprocher de plus en plus nettement de celle des confiseries. De nombreux nutritionnistes considèrent d'ailleurs que les corn flakes ne devraient plus être appelés céréales, afin de faire comprendre aux consommateurs, notamment aux parents, qu'ils n'ont pas les qualités des produits céréaliers.

Je vais donner d'autres exemples, et d'abord celui du sel. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande de consommer moins de 5 grammes de sel par jour. Or, la consommation moyenne de sel en France chez les hommes est de l'ordre de 11 grammes par jour. La plus grande part de ce sel n'est pas apportée par le consommateur en salant ses aliments : 80 % du sel consommé provient des aliments transformés – un bol de céréales apporte ainsi 1 gramme de sel, un bol de soupe 2,5 grammes, et une portion de raviolis au boeuf 3 grammes. On voit qu'une consommation de 11 grammes de sel par jour s'atteint très facilement…

On peut aussi évoquer le cas du sucre. La teneur en sucre des céréales pour enfants n'est jamais inférieure à 30 %. Leurs fabricants affirment, et leurs allégations sont validées par l'Europe, qu'elles présentent un intérêt pour la santé parce qu'elles comportent des sels minéraux et des vitamines qui ont été ajoutés aux produits pour améliorer son image marketing. Mais lorsque vous achetez ces céréales à vos enfants, vous devez garder à l'esprit que, compte tenu de leur taux de sucre, elles s'apparentent à des confiseries.

Je rappellerai aussi qu'une canette de soda contient deux fois la quantité de sucre qu'un enfant ne devrait pas dépasser dans une journée.

Les industriels se targuent des procédures d'amélioration de la qualité nutritionnelle de leurs produits qu'ils ont volontairement mises en oeuvre, sous l'égide des pouvoirs publics, il y a une douzaine d'années. Demandons-nous quel a été leur impact.

Concernant le sucre, la consommation journalière moyenne d'un enfant est de l'ordre de 100 grammes par jour, alors même que le sucre simple n'est pas nécessaire à notre alimentation puisque le corps humain est capable de découper les longues chaînes d'amidon des glucides complexes en sucres simples afin d'alimenter le cerveau. Après ce que les industriels ont pompeusement appelé une « reformulation », c'est-à-dire la modification des recettes de leurs produits, la consommation journalière moyenne en sucre des enfants est passée de 100 grammes à environ 98 grammes. La diminution a donc été de 2 grammes en dix ans : on est donc loin du compte.

Pour les matières grasses saturées, qui sont nocives lorsqu'elles sont consommées en grande quantité, la consommation journalière moyenne en France est de l'ordre de 30 grammes. Après « amélioration » de la qualité nutritionnelle des aliments industriels, elle a baissé de 0,1 gramme… On est encore plus loin du compte !

La diminution de la consommation moyenne de sel est quant à elle de l'ordre de 1 %. On doit en conclure que les démarches volontaires d'amélioration de recette sont dénuées d'efficacité. Pourquoi ? L'Observatoire de la qualité de l'alimentation (OQALI), qui est placé sous la tutelle des ministères en charge de la santé, de l'agriculture et des finances, a donné un élément de réponse en indiquant que les produits sur lesquels portent les améliorations de la qualité nutritionnelle sont peu nombreux. Ainsi, les céréales de petit-déjeuner destinées aux femmes qui cherchent à perdre du poids sont souvent concernées par ces améliorations, tandis que les céréales qu'apprécient surtout les enfants le sont très peu.

Les industriels n'ont pas non plus pris d'engagements en faveur de l'amélioration de la qualité nutritionnelle des produits qu'ils lancent sur le marché. Or, ces nouveaux produits sont souvent encore plus gras, plus salés ou plus sucrés que ceux qu'ils remplacent. Ce sont ces mécanismes que l'industrie agroalimentaire a utilisés pour vider de leur sens les engagements qu'elle avait pris sous l'égide de l'État.

Quelles solutions efficaces permettraient de remédier à cet état de fait ? En 2013, dans le cas de la consommation de sucre, l'ANSES a proposé que ce soient les pouvoirs publics, et non les professionnels, qui fixent par filière des objectifs de qualité nutritionnelle. On sait en effet précisément quelles filières de produits alimentaires contribuent le plus, et dans quelle proportion, à la surconsommation de sucre, de sel et de matières grasses, en sorte qu'il est possible d'établir des indicateurs par filières. Comme ces objectifs de réduction ne sauraient être immédiatement atteints, il est également nécessaire de prévoir, par des discussions entre les pouvoirs publics et les professionnels, des phases s'étendant sur plusieurs années.

Lors des États généraux de l'alimentation (EGA) qui ont mobilisé des centaines d'experts, l'UFC-Que choisir a participé avec des organisations non gouvernementales (ONG) et des professionnels de la santé à l'atelier portant sur l'amélioration de la qualité nutritionnelle. À la fin de cet atelier, des recommandations ont été faites à la quasi-unanimité – seule l'industrie agroalimentaire ne les a pas votées – qui reviennent à généraliser la proposition de l'ANSES à l'ensemble des nutriments posant problème, c'est-à-dire au sucre, au sel et aux matières grasses saturées : pour ces trois nutriments, les pouvoirs publics ont été appelés à définir des objectifs phasés et un taux de réduction propre à chacune des filières les plus contributrices.

Un deuxième volet de propositions concerne le marketing, des études ayant montré à maintes reprises que le marketing a un effet sur la vente des produits promus de la sorte. C'est une évidence, mais cette évidence a souvent été niée par l'industrie agro-alimentaire et l'industrie des médias, qui prétendent que l'objectif de la publicité serait non de faire consommer plus mais d'informer de l'existence du produit. Une étude de l'UFC-Que Choisir réalisée en 2013 a par exemple montré que les enfants qui passent le plus de temps devant les écrans sont également ceux qui consomment en plus grosse quantité les aliments particulièrement riches en matières grasses, en sucre et en sel mis en avant par la publicité, comme des sodas, des produits de restauration rapide ou des céréales de petit-déjeuner très sucrées.

Une solution proposée il y a une quinzaine d'années par l'ANSES, lorsqu'elle s'appelait encore Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), mais qui l'a été aussi par l'OMS et par l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture – Food and Agriculture Organization (FAO) –, est d'encadrer le marketing en réservant le prime-time entre 19 heures et 21 heures 30, c'est-à-dire une tranche horaire où les enfants sont nombreux devant la télévision, aux produits présentant un intérêt nutritionnel.

Nous disposons en effet d'outils permettant de définir cet intérêt nutritionnel. La FAO et l'OMS ont publié ce qu'ils appellent des profils nutritionnels qui indiquent par catégorie de produits des taux maxima de matières grasses, de sel et de sucre au-delà desquels ces instances, qui sur les problèmes de santé ont la légitimité la plus forte, recommandent de ne pas faire de promotion à destination des enfants.

Actuellement, s'agissant du marketing à destination des enfants, aucune loi ne porte sur ces créneaux horaires. La publicité pendant les émissions enfantines comme les dessins animés a effectivement été interdite, mais cette interdiction n'a pas eu d'impact car l'industrie agroalimentaire s'était déjà retirée d'elle-même de ces émissions, qui attirent d'ailleurs assez peu d'enfants, dans le but de se faire passer pour une industrie responsable. Mais l'autre partie de sa stratégie, dont elle ne parlait pas, consistait à se positionner sur les écrans du prime-time que regardent le plus grand nombre d'enfants.

Concernant la publicité, la recommandation est donc de légiférer. Actuellement, le marketing télévisuel est régi par une charte rédigée conjointement par l'industrie agroalimentaire et par l'industrie des médias, qui ne limite pas la promotion des produits les plus gras, les plus salés et les plus sucrés. C'est cette charte qui est appliquée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) qui, je le rappelle, n'a ni capacité d'expertise, ni légitimité sur les questions nutritionnelles.

Le périmètre d'action de votre commission d'enquête inclut les perturbateurs endocriniens et, plus généralement, la qualité sanitaire. Sur ces thèmes, il est possible de s'appuyer sur les recommandations, cette fois unanimes, d'un autre groupe de travail des États généraux de l'alimentation.

Le bisphénol A a été interdit, ce qui est une très bonne chose. Mais quid des autres substances chimiques pour lesquelles subsistent beaucoup d'inconnues ? Certaines de ces substances sont apportées dans notre alimentation par le contact avec les matériaux d'emballage, comme c'est le cas de l'eau restée trop longtemps dans une bouteille en plastique. Mais il faut aussi prendre en compte les molécules chimiques des pesticides, qui actuellement ne sont étudiées que du point de vue de leurs effets toxicologiques. Des expériences évaluent en effet les dégradations que les molécules de pesticides produisent sur l'organisme de rats de laboratoire à des doses relativement élevées. En revanche, le potentiel caractère de perturbateur endocrinien de ces molécules, qui, lorsqu'il existe, intervient à des doses beaucoup plus basses, ne fait l'objet d'aucune étude systématique au niveau européen. Certes, des laboratoires indépendants ont réuni un faisceau d'indices tendant assez fortement à prouver la nocivité de certaines molécules chimiques, dont celle du bisphénol A. Mais, de façon générale, l'effet de perturbateur endocrinien de ces molécules et leurs « effets cocktail » sont très peu étudiés.

On ignore souvent en quoi consistent les procédures d'évaluation qui vont conduire à ce que de nouveaux pesticides ou de nouvelles molécules chimiques soient autorisés au niveau français par l'ANSES, au niveau européen par l'Autorité européenne de sécurité des aliments – European Food Safety Authority (EFSA) – ou au niveau international. Dans leur immense majorité, ces autorisations sont décidées sur la base d'études transmises par le fabricant, c'est-à-dire par le promoteur de la molécule qu'il s'agit d'autoriser. Le fabricant n'a d'ailleurs généralement pas réalisé lui-même ces études : il les a sous-traitées à des laboratoires dits indépendants. Mais on ne peut savoir s'il a transmis toutes les études en sa possession ni quels furent les protocoles utilisés.

Afin de pallier les défauts évidents de ce système, il a été proposé lors des EGA la création d'un fonds financé par les fabricants qui permette aux autorités sanitaires, en cas de doute important sur une évaluation, de réaliser elles-mêmes ou faire réaliser sous leur tutelle des études indépendantes. Mais pour le moment cette recommandation, comme toutes celles que j'ai évoquées, est restée lettre morte.

Je terminerai avec des exemples destinés à faire prendre conscience du risque potentiel que représente l'exposition à ces molécules. L'UFC-Que Choisir évalue assez régulièrement la qualité de l'eau du robinet. Pour 96 % des consommateurs, cette eau est conforme à la totalité des critères définis par la réglementation française et européenne, ce qui est rassurant. Cependant, pour un peu moins de 3 millions de consommateurs qui habitent pour la plupart en zone rurale, elle n'est pas conforme à ces critères, généralement à cause de la présence de pesticides dépassant les normes françaises et européennes. Ces normes sont définies de façon à faire bénéficier la population d'un haut niveau de sécurité, en sorte que si les pesticides dépassant les doses réglementaires ont « seulement » un effet toxique sans avoir d'effet de perturbateur endocrinien, on a raison de ne pas s'en inquiéter. Mais s'il s'avérait dans le futur que certains de ces pesticides ou leurs métabolites avaient un tel effet, ces limites ne seraient plus d'aucune protection.

Un autre test comparatif que nous effectuons régulièrement sur les fruits et légumes montre qu'à chaque fois que nous recherchons la présence de résidus de pesticides sur des fruits ou des légumes produits par l'agriculture conventionnelle, nous en trouvons. Certes, dans la presque totalité des cas, ces doses de pesticides sont inférieures aux doses réglementaires définies, je le rappelle, par rapport à la problématique toxicologique, qui est une problématique ancienne. En revanche, si certains de ces résidus de pesticides trouvés dans ces fruits et légumes avaient un effet de perturbateur endocrinien, les doses maximales ne seraient pas suffisamment protectrices. C'est pourquoi nous prônons la conduite d'actions importantes visant à favoriser les fruits et légumes exempts de la présence de ces résidus que produit l'agriculture biologique.

Je vous remercie pour cette présentation exhaustive. Les exemples concrets que vous avez donnés pour montrer l'évolution de notre mode d'alimentation, par exemple lors du petit-déjeuner, rejoignent les constats que nous avions été précédemment amenés à faire.

Je souhaite revenir sur le numéro de 60 millions de consommateurs qui a établi une liste d'additifs à proscrire dans l'alimentation. Pouvez-vous nous préciser si certaines familles d'additifs sont, selon vous, plus dangereuses que d'autres ?

Vous avez aussi évoqué les méthodes de marketing de l'industrie agroalimentaire, notamment celles qui consistent à mettre en avant les minéraux et vitamines contenus dans des produits en passant sous silence, par exemple, leur taux de sucre. Ce numéro de 60 millions de consommateurs contient aussi des listes de produits végétariens transformés, allégés en sucre ou en gluten. Ne serait-ce pas là une forme insidieuse de publicité mensongère profitant de la forte demande de produits plus sains ? Et quelles mesures seraient selon vous les plus aptes à empêcher l'industrie agroalimentaire de tromper les consommateurs ?

M. Olivier Andrault a parlé de l'inefficacité des engagements volontaires, un point régulièrement souligné par nos interlocuteurs au cours des auditions. Je voudrais avoir aussi l'avis de l'INC sur ce sujet.

La famille des produits industriels vegan ou des produits « sans gluten », apparue très récemment, « surfe » sur l'inquiétude que beaucoup de personnes ressentent vis-à-vis de l'alimentation. Mais une simple lecture d'étiquettes montre à quel point le consommateur peut être sinon trompé, car le mot est peut-être trop fort, du moins induit en erreur, l'image qu'il se fait de ces produits étant très éloignée de ce qu'ils sont en réalité.

Nous avons ainsi fait une lecture d'étiquettes sur un ensemble de steaks végétaux. Les consommateurs qui achètent ces steaks supposent qu'ils ont un apport en protéines équivalent à celui que leur apporterait une escalope de volaille. Or, les taux en protéines de ces steaks sont en fait extrêmement faibles, de l'ordre de 3 à 4 grammes de protéines pour 100 grammes alors qu'il faudrait au moins 20 à 25 grammes de protéines pour qu'ils soient un substitut acceptable. Une personne qui ne consommerait que ces produits industriels se présentant comme un substitut des protéines animales finirait donc par être carencée en protéines, ce qui serait particulièrement grave pour des enfants ou des adolescents.

Les produits « sans gluten » sont aussi une catégorie d'aliments où le marketing joue un grand rôle. La maladie céliaque ne concerne que 2 % à 3 % de la population. L'immense majorité de la population n'a donc nul besoin de consommer ces produits, pour lesquels l'offre est pourtant pléthorique. Si vous examinez leur composition, vous constaterez qu'un grand nombre d'additifs est utilisé pour remplacer le gluten, de sorte que l'étiquette « sans gluten » renvoie souvent à des produits encore plus transformés. Nous avions d'ailleurs mis en garde les consommateurs contre ce miroir aux alouettes.

Concernant les additifs à proscrire ou, en tout cas, à éviter, il faut bien sûr citer en premier lieu le dioxyde de titane. Que des produits destinés aux enfants en contiennent est particulièrement inquiétant. On note une fois encore que, comme l'a remarqué Olivier Andrault, les enfants sont les principales victimes de cette alimentation trop salée, trop sucrée et contenant des additifs à surveiller de très près. D'ailleurs, un certain nombre d'industriels ont affirmé qu'ils allaient très prochainement retirer cet additif de la composition de leurs produits,

L'ignorance dans laquelle nous sommes sur les potentiels « effets cocktail » des additifs est en soi est une raison suffisante pour en limiter l'usage. Cela demande un travail de reformulation aux industriels ainsi que des études approfondies sur ces possibles effets, qui sont plutôt du ressort de la recherche publique et qui, malheureusement, commencent seulement à être menées.

Parmi les additifs nocifs pour la santé, on doit également citer les édulcorants. Pour baisser le coût de leurs produits mais aussi les présenter comme moins sucrés, les industriels usent et abusent des édulcorants, notamment dans les boissons sucrées. L'ANSES a mis en garde contre l'usage des édulcorants, car beaucoup d'études suggérant qu'ils pourraient participer à la survenue de l'obésité et du diabète, ayant ainsi un résultat inverse de leur effet supposé. Cette classe d'additifs est donc à surveiller d'extrêmement près, d'autant plus que les aliments industriels contiennent souvent de multiples additifs.

S'agissant des chartes nutritionnelles, l'INC est conscient de leur insuffisance. Elles donnent un objectif, par exemple une réduction comprise entre 15 % et 20 % de la teneur en sucre ou en sel, mais sans déterminer de point de départ pour cette diminution ! Si un aliment beaucoup trop salé voit sa teneur en sel baisser simplement de 15 %, celle-ci restera trop élevée. La charcuterie saine n'est donc aucunement une garantie de qualité nutritionnelle.

Je souhaite préciser que les réductions de 15 % ou de 20 % du taux de sucre ou de sel restent exceptionnelles. Le plus souvent, elles sont inférieures à 5 % ou à 10 %. Ainsi, une marque internationale a fait un battage publicitaire autour de l'engagement qu'elle avait pris de diminuer de 10 % la quantité de sucre, non de sa boisson à l'emballage rouge et noir, qui est une icône intouchable, mais d'une autre de ses boissons qui contient un peu de jus de citron, un peu de jus d'orange et beaucoup d'arômes. Le taux de sucre de cette boisson, qui était de 11 grammes par litre, est passé après diminution à 10 grammes par litre : elle reste donc une boisson très sucrée.

Nous avons parlé des « effets cocktail » des additifs. Puisque l'abandon de l'utilisation d'additifs n'est pas envisageable, nous devons nous demander comment nous pouvons positionner un curseur qui prenne en compte la nocivité différente de ces additifs. Je souhaite avoir votre avis sur ce sujet.

L'étiquetage Nutri-Score des alimentaires a été mis en place en octobre dernier, avec la signature d'un arrêté interministériel. Neuf mois après son application, quelle appréciation portez-vous sur la pertinence de cet outil et quelle préconisation faites-vous pour en améliorer la visibilité ? Et que pensez-vous des autres initiatives qui ont été lancées, comme les applications Yuka ou Open Food Facts ? Le Nutri-Score vous semble-t-il plus performant pour protéger et rassurer les consommateurs ?

Enfin, on dispose pour les aliments d'une classification en produits non transformés, peu transformés et ultra-transformés. D'autres catégories vous paraissent-elles efficientes pour classer les aliments ?

L'INC juge le Nutri-Score utile. En 2014, avant même qu'il soit officialisé, nous avions d'ailleurs fait un test qui indiquait que le Nutri-Score affichait des couleurs différentes pour des aliments d'une même famille en fonction du fabricant : pour des pizzas Reine, par exemple, le panel de couleurs allait du jaune à l'orange. L'écart n'est pas négligeable et il montre que les industriels peuvent, pour un même type de produit, proposer des aliments plus ou moins « corrects ». Le Nutri-Score est donc une grande aide pour le consommateur.

En revanche, la question se pose de l'évolution du Nutri-Score, qui ne prend pour le moment en compte que la teneur en nutriments à favoriser ou au contraire à limiter. Nous espérons qu'il pourra être amélioré de façon à tenir compte également de la teneur en sels minéraux ou de la présence éventuelle d'additifs, pour mesurer non seulement la qualité nutritionnelle mais la qualité intrinsèque de l'aliment. On pourrait aussi souhaiter qu'il évalue la qualité des ingrédients ou le nombre d'additifs utilisés.

J'ajoute que nous sommes favorables à l'application obligatoire du Nutri-Score et à sa généralisation à l'échelle européenne.

Je voudrais revenir sur le code couleur Nutri-Score : si, en voyant que le code d'un produit est vert, une personne est encouragée à le consommer en plus grosse quantité, elle risque de dépasser la dose journalière recommandée, ce qui n'est évidemment pas l'effet escompté. Que pensez-vous de ce possible effet pernicieux de l'étiquetage Nutri-Score ?

Vous nous avez interrogés sur la meilleure manière de positionner le curseur. Mon avis est qu'il faut écouter les scientifiques. Que nous disent-ils ? Qu'il est prouvé que la surconsommation d'acides gras saturés, de sel et de sucre a un impact négatif sur de nombreux problèmes de santé tels le surpoids, l'obésité, le diabète de type 2 et le cancer. Mais qu'en revanche il n'a pas été établi de façon aussi nette un lien entre la consommation de certains additifs et les problèmes de santé qui leur sont souvent imputés. Je pense que cet avis des scientifiques peut vous guider dans la définition de priorités.

Car s'il est urgent de diminuer la surconsommation de gras, de sel et de sucre, il n'est pas certain que, concernant tous les additifs, la loi doive agir avec autant de force. Il a été question du dioxyde de titane, mais sont aussi utilisés, dans les confiseries, du carbone et de l'argent sous leurs formes nanométriques. Pour toutes ces nanoparticules, qui sont nombreuses, nous disposons de très peu d'éléments scientifiques montrant que leur usage par l'industrie agroalimentaire est dangereux. L'urgence est de faire réaliser des études scientifiques sur leur dangerosité. En attendant, le principe de précaution requiert de s'efforcer de s'en passer.

Sur la généralisation du Nutri-Score, le règlement européen concernant l'information du consommateur sur les denrées alimentaires, dit « INCO », qui régit toutes les données devant figurer obligatoirement sur l'étiquetage des produits alimentaires, bloquerait actuellement la France si elle souhaitait rendre le Nutri-Score obligatoire. Mais, par le passé, l'action énergique de gouvernements et d'administrations a permis de convaincre l'Union européenne de dépasser le dispositif européen, comme dans le cas de l'étiquetage de l'origine du lait ou de la viande dans les produits transformés que la France est parvenue à obtenir de la Commission européenne. Une action semblable est certainement envisageable pour le Nutri-Score qui répond à des enjeux de santé publique sur lesquels les différentes instances sanitaires alertent depuis plus d'une décennie.

L'utilité du Nutri-Score pour le consommateur a été testée par l'UFC-Que Choisir. Elle a aussi fait l'objet d'évaluations commandées par le ministère de la Santé qui ont montré que le Nutri-Score est, des différents étiquetages, le plus efficace. Certes, il n'est pas parfait dans la mesure où il ne prend pas en compte toutes les qualités et tous les défauts nutritionnels d'un produit. Le Nutri-Score est en effet calculé en fonction de la présence d'un certain nombre de nutriments qui, pour la communauté scientifique internationale, traduisent assez bien la valeur nutritionnelle d'un aliment, mais de façon à ce que ce calcul ne soit pas trop onéreux pour les industriels. Il s'agit donc d'un compromis. Je pense donc qu'avant de demander que le Nutri-Score évolue, il faut faire en sorte qu'il soit utilisé par un grand nombre d'acteurs.

Vous nous avez demandé notre appréciation sur l'application Yuka, qui n'a pas été développée par des scientifiques mais par des professionnels du marketing. Ce produit, qui a quotidiennement 2 millions d'utilisateurs, est certainement intéressant, mais la note qu'il attribue est une note globale fondée sur des éléments hétérogènes : la plus grande partie de cette note repose sur la qualité nutritionnelle, une petite partie sur la présence d'additifs et une partie encore plus petite sur le fait que le produit est ou n'est pas bio. Cette pondération, qui n'a rien de scientifique, a pour conséquence qu'un aliment très sucré et très gras mais bio pourrait être mieux noté qu'un aliment un peu moins sucré qui ne l'est pas. Il est par ailleurs clair qu'en donnant cette appréciation nutritionnelle, l'application Yuka concurrence l'indicateur Nutri-Score.

Quid des produits ultra-transformés ? Méfions-nous des nouvelles catégories que les médias mettent régulièrement en avant pour intéresser leur lectorat, et qui n'ont pas toujours de valeur scientifique. J'ai eu l'occasion de parler avec des scientifiques comme le professeur Serge Hercberg des études récemment sorties sur les produits ultra-transformés. Selon eux, il n'est pas encore possible de savoir si la notion de produit ultratransformé est véritablement pertinente.

En résumé, des objectifs sanitaires ont été définis de longue date par les scientifiques, par l'ANSES, par les instances reconnues en matière sanitaire : ils consistent à diminuer la consommation de gras, de sel et de sucre. Ce sont ces objectifs qu'il nous faut, avec énergie, nous efforcer d'atteindre. Et nous devons aider le Nutri-Score, l'étiquetage simplifié officiel en France, à se développer dans notre pays et en Europe.

Certains pays européens et surtout la grande majorité des industriels sont opposés à la généralisation du Nutri-Score, qui présente, à leurs yeux, le défaut d'être immédiatement compréhensible. Leur lobbying intensif auprès de la Commission européenne l'a conduite à annoncer il y a une quinzaine de jours, oralement et non par écrit, que si un professionnel voulait utiliser le Nutri-Score dans un autre État membre que la France, il faudra obligatoirement que cet État membre le notifie à la Commission européenne et que celle-ci l'accepte. Cette procédure inventée ex nihilo diffère entièrement de celles habituellement suivies pour les autorisations. Ainsi, pour les allégations nutritionnelles – une allégation nutritionnelle, c'est par exemple la minuscule quantité de calcium ajoutée aux céréales du petit-déjeuner pour renforcer les os – la procédure est qu'une allégation portée par un État membre et validée par la Commission européenne est applicable dans tous les États membres.

La procédure mise en place pour le Nutri-Score, qui ne repose sur aucun texte réglementaire, oblige chaque État membre à faire une notification auprès de la Commission européenne, ce qui va ralentir considérablement son adoption au niveau européen. Comme vous le voyez, la guerre est loin d'être gagnée.

Je vous remercie. Madame Toutut-Picard, je vous donne la parole pour une question brève et pertinente, comme d'habitude.

Elle sera pertinente, comme toujours, mais je ne sais pas si elle sera brève. (Sourires.)

Monsieur Andrault, je vous remercie pour cette présentation qui a le mérite d'être honnête et surtout « pratico-pratique », en ce qu'elle nous permet enfin de définir des lignes de conduite. Nous autres députés, qui ne sommes pas tous des scientifiques, nous nous sommes en effet parfois sentis quelque peu désorientés par les multiples informations qui nous ont été données.

Ma question s'adresse plus particulièrement à vous, qui avez insisté sur l'importance de suivre l'avis des scientifiques. Vous avez dit qu'il fallait créer un fonds abondé par les fabricants avec lequel l'ANSES financerait les études indépendantes qui, pour le moment, manquent souvent. Mais vous vous êtes aussi fréquemment référé dans votre exposé à la parole des scientifiques. Je souhaite donc savoir qui sont les scientifiques qui vous informent, comment vous les sélectionnez, et qui finance les études sur lesquelles vous vous appuyez et plus généralement ce qui fait, selon vous, l'indépendance d'un scientifique.

Que pensez-vous également des critères utilisés pour déterminer les doses journalières acceptables (DJA), dont il a été souvent question dans cette enceinte ? Vous avez indiqué que les tests portent pour l'essentiel sur la toxicologie, mais que l'effet de perturbateur endocrinien a à peine été examiné par les scientifiques. Par conséquent, quid de la parole scientifique dans des situations de recherche complexes comme celles sur les « effets cocktail » ? Je désire aussi que vous nous disiez sur quels domaines il importerait que les scientifiques portent en priorité leur intérêt.

J'ai également une courte question annexe, si monsieur le président m'autorise à la poser. Le CSA…

Vous avez paru mettre en cause l'expertise du CSA concernant la qualité nutritionnelle des produits dont il est fait la publicité. Or, il me semble avoir entendu au sein de l'hémicycle un ministre nous dire qu'il allait se référer au CSA pour un avis technique sur un amendement proposant de réglementer les publicités sur le sucre et le sel. Cette réponse nous a laissés un peu désarmés car nous ignorions quel pouvait être le rôle du CSA sur ces questions. Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de son expertise ?

Tout d'abord, qui nous finance ? Ce sont les consommateurs, à l'exception de subsides publics qui ne représentent pas plus de 5 % de notre budget. Les tests que nous menons sont donc essentiellement financés par les abonnements à notre revue et son achat à l'unité dans les kiosques, ce qui nous permet d'être indépendants des financements publicitaires et donc des professionnels.

Les scientifiques avec lesquels nous travaillons s'expriment toujours dans le cadre d'instances officielles. Lorsque nous faisons, par exemple, des tests sur la présence d'additifs, c'est sur la base de publications d'instances scientifiques utilisées par l'ANSES en France, par l'EFSA au niveau européen ou par la FAO et l'OMS au niveau international. Je vous épargne l'énumération des sigles qui peuvent paraître barbares de ces instances, mais les scientifiques qui rédigent ces publications ou qui étudient la bibliographie sur un sujet sont reconnus à la fois comme indépendants et experts dans leur domaine.

Néanmoins, je comprends votre perplexité, qui provient de ce que, sur certains thèmes, je vous ai encouragés à écouter les scientifiques, tandis que sur d'autres j'ai insisté sur les déficiences de la connaissance scientifique. Mais la ligne de partage entre ces thématiques est nette : elle passe entre celles qui concernent la nutrition et celles qui relèvent de la problématique chimique.

Car le problème est, somme toute, un problème de financement. Mener des études sur la consommation alimentaire ou l'évolution sanitaire de cohortes, c'est-à-dire d'ensembles de personnes, prend certes du temps mais ne coûte pas très cher, en sorte que ces études peuvent être conduites par des scientifiques indépendants. Ainsi, pour des personnes comme Serge Hercberg qui possèdent une expertise mais aussi pour la direction générale de la santé (DGS), pour la ministre de la santé, il ne fait plus aucun doute, des études l'ayant prouvé, qu'une surconsommation de sel, de sucre ou d'acides gras saturés est, à long terme, mauvaise pour la santé en induisant des troubles métaboliques.

La situation est différente en ce qui concerne les nouvelles problématiques toxicologiques. La recherche toxicologique « à l'ancienne », telle qu'elle est menée depuis les années 1960, nous a permis d'atteindre un certain niveau de sécurité, les taux auxquels sont autorisées les différentes molécules étant suffisamment bas pour qu'ils n'aient pas directement des effets néfastes en empoisonnant notre organisme.

Mais la recherche sur les perturbateurs endocriniens potentiels ou leurs « effets cocktail » est, du point de vue méthodologique, extrêmement complexe. La réglementation européenne, et donc la réglementation française, autorise plusieurs centaines des molécules de pesticides. Or, vous vous souvenez qu'en mathématiques une combinaison de plusieurs dizaines de termes suffit pour atteindre des milliers de possibilités : imaginez ce que donnent des combinatoires avec des centaines de molécules ! Pour dépasser cette difficulté, il faut que des financements importants soient affectés à ces recherches. Car, au risque de me répéter, le problème est qu'actuellement les différentes autorités sanitaires comme l'ANSES et l'EFSA autorisent des molécules sur la base de publications qu'elles n'ont fait que lire, et qui sont des publications majoritairement financées par l'industrie.

Pour répondre à votre question sur la dose journalière admissible, son calcul se fonde sur cette toxicologie « à l'ancienne » qui permet un certain niveau de sécurité mais n'étudie pas les effets potentiels des molécules à de plus faibles doses.

Concernant le CSA, il faut au préalable indiquer que la démarche qui est la sienne est d'autorégulation : un groupe de professionnels, parce qu'il se juge plus efficace et plus rapide que la loi, définit des règles qu'il s'applique à lui-même. Une telle démarche est a priori rassurante. Mais si vous regardez quelles sont les instances décisionnaires du CSA, vous constaterez qu'il s'agit de professionnels des médias et d'annonceurs qui financent ces médias, ce qui n'est pas satisfaisant, car on imagine mal les représentants de grands groupes de l'industrie agroalimentaire s'interdire volontairement de faire de la publicité pour des produits gras, salés ou sucrés aux heures où ils peuvent toucher le plus de clients potentiels. Le fonctionnement du CSA peut donner l'impression d'être démocratique, car certaines associations de consommateurs sont présentes dans les instances associées à ce conseil supérieur. À l'UFC-QueChoisir, nous avons toujours refusé d'en faire partie car ces instances, qui sont des conseils de consommateurs, font des propositions mais n'ont pas de pouvoir décisionnaire.

Le CSA ne comporte aucun scientifique, aucun nutritionniste, et n'a donc pas d'expertise en matière d'alimentation. L'ANSES, qui possède en revanche une expertise dans ce domaine, fait depuis un grand nombre d'années des recommandations en faveur d'une réglementation. Pourquoi, lorsqu'à la faveur d'un débat dans l'un des deux hémicycles un amendement mettant en place une réglementation pourrait être voté, est-il soudain question du CSA, de chartes et de l'efficacité du volontariat ? Nous ne pouvons que nous demander si ce n'est pas pour éviter que vous adoptiez une disposition contraignante.

Je vous remercie pour cette réponse éclairante. J'ai en effet souvenir de débats où avait été mise en avant l'expertise du CSA, mais il s'agissait d'un avis technique sur un coût financier tel un manque à gagner. Monsieur Dailly, je vous donne la parole brièvement pour apporter des compléments.

Le temps des scientifiques n'est pas celui du législateur, ni celui des attentes de nos concitoyens. Certains opérateurs publics, que je ne vais pas citer, nous disent aussi qu'il n'existe pas de certitude concernant les effets de perturbateur endocrinien. Dès lors, que faire ? Le plus sage est d'appliquer le principe de précaution en attendant que la recherche scientifique ait pu déterminer si le danger est réel. Car on ne peut pas, dans le doute, ne rien faire. Notre avis est qu'il faut malgré tout agir, en suivant le principe de précaution.

Je vous remercie de parler du principe de précaution, dont il a déjà été souvent question ici. Chère collègue, la parole est à vous.

Ma question sera courte. Quelle pourrait être l'action des citoyens pour qu'il soit remédié aux défauts que vous venez d'évoquer ? Nous remplissons ici notre tâche de parlementaires en proposant des amendements, mais comment les citoyens peuvent-ils eux aussi rendre publiques ces questions fondamentales ?

Pour notre part, nous diffusons dans nos publications les résultats de nos études sur les produits gras, salés et sucrés qui sont la grande majorité des aliments promus dans les publicités télévisées. Nous faisons également partie de plateformes associatives qui lancent des pétitions. C'est un travail de longue haleine. Et je ne vous cacherai pas que nous sommes déçus de voir, année après année, qu'à chaque fois que nous nous impliquons afin qu'un véhicule législatif passe au Parlement, nous échouons après qu'a été ressorti in extremis l'argument du CSA et du volontariat plus facile à mettre en oeuvre que la loi. Nous le regrettons d'autant plus que les chiffres de l'obésité, du surpoids et du diabète ne cessent d'augmenter. Par ailleurs, nous butons sur une difficulté majeure : comment amener les médias télévisés à parler d'une actualité qui les gêne ?

Nous aurons une deuxième lecture de ce texte et je peux vous assurer que vos propos ne sont pas tombés dans l'oreille de sourds, ni de sourdes !

Il a été question de la procédure créée ex nihilo pour entraver le développement du Nutri-Score au niveau européen. Je souhaite savoir quel poids a l'INC auprès d'institutions telles que l'agence Santé publique France, qui pourraient monter au créneau sur cette affaire.

Nous nous employons à développer des relations avec l'Union européenne. Ainsi, notre directrice générale s'est encore rendue à Bruxelles lundi dernier pour s'entretenir avec le directeur général adjoint de la direction générale en charge des questions de justice de sujets sur la consommation. Je ne suis cependant pas certain que notre poids soit suffisant pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. La France, en revanche, possède ce poids.

Car la France a la capacité de faire valoir de nombreux problèmes particuliers de santé publique. L'article 114 du chapitre 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui porte sur le rapprochement des législations, dispose en effet dans son paragraphe 8 que « lorsqu'un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine qui a fait préalablement l'objet de mesures d'harmonisation, il en informe la Commission, qui examine immédiatement s'il y a lieu de proposer des mesures appropriées au Conseil ». Des leviers existent donc, mais qui pour être actionnés demandent une vraie volonté politique.

L'INC fait sa part de travail en s'efforçant d'établir des relations constructives avec la Commission européenne. Au niveau européen sont d'ailleurs recherchées des têtes de pont qui diffusent une information sur la consommation, ce qui peut nous permettre de renseigner également sur ces sujets les membres de la Commission et du Parlement européen et ainsi, par ricochet, de faire évoluer la législation. Le poids de la France au sein de l'Union européenne n'en reste pas moins nécessaire pour appuyer certaines mesures. Sur ces sujets complexes où se heurtent parfois des intérêts particuliers, le rôle du politique, en portant l'intérêt général, est capital.

J'ai constaté avec satisfaction qu'à plusieurs reprises le Parlement a interpellé, depuis la France, les autorités européennes et notamment la Commission européenne. Sur cette question du Nutri-Score, le Parlement français pourrait interroger la Commission européenne en lui demandant d'expliquer les raisons de cette interprétation orale qui contrevient aux procédures habituelles d'autorisation des allégations nutritionnelles.

Je vous remercie vivement pour tous ces éclaircissements qui, alors que nous sommes sur le point d'examiner la loi en seconde lecture, vont nous permettre d'approfondir la réflexion engagée et d'aller plus avant.

Ma question, très simple, concerne les additifs, que Mme Chairopoulos a évoqués. Je désire savoir s'il est possible de s'en passer et, si tel est le cas, comment. Pourrait-on en particulier les remplacer par des moyens plus naturels ? Lorsque je cuisine et que je veux conserver un filet de poulet, je le mets dans du citron : des procédés équivalents sont-ils envisageables à l'échelle d'une production industrielle ?

Étant donné ce que sont les process de l'industrie agroalimentaire et la nécessité d'assurer une longue conservation, que cette industrie puisse se passer d'additifs semble très difficile. En revanche, en réduire le nombre est possible, car la fonction de la plupart des additifs, comme les épaississants et les arômes, est de satisfaire les goûts des consommateurs. Une éducation des consommateurs qui les amènerait à ne plus attendre certains goûts et certaines textures contribuerait ainsi à diminuer le nombre d'additifs utilisés.

Lorsque l'on compare les étiquettes d'un même produit proposé par différentes marques, on constate qu'obtenir des aliments au goût satisfaisant en recourant à un petit nombre d'additifs est possible pour peu que les industriels opèrent une révision de recette qui peut parfois être longue et coûteuse. Mais il serait illusoire d'attendre de l'alimentation industrielle qu'elle renonce totalement aux additifs.

Au grand dam des producteurs de citrons qui se réjouissaient déjà de la proposition de notre collègue ! (Sourires.)

Il y a un an ou un an et demi, l'UFC-Que Choisir a réalisé une étude comparant des listes d'ingrédients qui conforte les propos de Mme Chairopulos. Par parenthèse, que la taille minimale de ces listes, définie au niveau européen, soit aussi petite n'est probablement pas un hasard, et l'on peut supposer qu'il en va de même pour sa fréquente dissimulation sous les plis de soudure des emballages.

Quoi qu'il en soit, ces listes d'ingrédients donnent une grande quantité d'informations. Notre étude s'est intéressée à plusieurs catégories d'aliments comme les yaourts, les yaourts aux fruits, les saucisses, les nuggets et les palmiers. Nous avons examiné des produits de différentes marques mais aussi des produits dits « premier prix » et des marques de distributeurs.

Cette étude a montré que tous les cas de figures étaient représentés, alors qu'en tant qu'ingénieur en agroalimentaire je tenais pour acquis qu'il était impossible de fabriquer des yaourts aux fruits sans arôme et sans additif. En fait, les additifs ne sont indispensables que pour certaines fonctionnalités comme la conservation, et ils servent le plus souvent à pallier un déficit de matières nobles.

Nous avons par exemple calculé que chaque pot d'une marque de yaourt aux mirabelles contenait à peu près l'équivalent d'une demi-prune. Vous vous doutez que cette demi-mirabelle, surtout après le traitement que lui a fait subir le processus de fabrication, ne saurait donner au yaourt son goût, sa couleur ou sa texture ! Le fabricant utilise donc des épaississants, des colorants et des arômes, arômes que la réglementation ne considère pas comme des additifs, mais qui en sont. Or, employer nettement moins d'additifs est tout à fait possible. Intermarché propose même des yaourts sans additifs, sans arômes ajoutés et sans colorant.

Nous avons également constaté, pour des nuggets et des saucisses, que le nombre d'additifs pouvait varier de deux ou trois jusqu'à une douzaine. Les aliments contenant une douzaine d'additifs étaient souvent des produits bon marché et des produits « premier prix », dans lesquels la matière noble, comme le filet de poulet, avait été en grande partie remplacée par la peau de cet animal, moins chère mais moins bonne. Ce qui amène les fabricants à utiliser de nombreux additifs pour que ces produits aient des qualités organoleptiques.

Indépendamment des problèmes sanitaires qu'ils posent, les additifs constituent également un problème de loyauté en remplaçant les matières nobles par des ingrédients moins onéreux comme l'eau ou des matières premières de faible qualité.

Nous n'avons pas fait ce chiffrage, mais il pourrait en effet être calculé. Mais la question à nous poser est bien plutôt la suivante : devons-nous accepter que n'importe quel produit alimentaire soit mis sur le marché ? Pour ma part, je ne juge pas acceptable que puissent être vendus des nuggets qui sont essentiellement fabriqués avec de la peau de poulet.

Bizarrement, ces auditions qui ont lieu juste avant le déjeuner ont toujours l'effet d'un coupe-faim ! (Sourires.) Ceci dit, nous vous sommes fort reconnaissants des informations que vous nous donnez. Ma question concerne le Nutri-Score. Vous l'avez longuement évoqué, mais sans que je saisisse si vous faites une différence nette entre les produits industriels et les produits bio en ce qui concerne leurs valeurs nutritionnelles et leurs effets sanitaires respectifs.

Je vais essayer de vous répondre en peu de mots. Les problèmes en rapport avec l'alimentation ont deux types d'aspects fondamentalement différents : des aspects nutritionnels, mais aussi des aspects sanitaires liés par exemple aux molécules potentiellement dangereuses issues des pesticides.

Sur la nutrition, le Nutri-Score est le meilleur outil, qui vous donne l'intérêt ou l'absence d'intérêt nutritionnel d'un produit, qu'il soit conventionnel ou bio. Car des céréales de petit-déjeuner très sucrées, très grasses et contenant de l'huile de palme, même si elles sont fabriquées à partir d'ingrédients bio, ne doivent pas être servies tous les jours à des enfants.

Concernant les problématiques sanitaires, notamment l'effet de perturbateur endocrinien dû aux molécules chimiques, toutes nos analyses montrent en revanche que la grande majorité des fruits et légumes bio ne comporte aucune trace de pesticide. Et lorsque nous en relevons, c'est à des doses infimes, dues à la contamination d'un champ voisin cultivé de façon conventionnelle.

En mélangeant tous ces aspects, Yuka donne aux consommateurs des informations qui peuvent être considérées comme un peu tendancieuses. Car, contrairement à ce que fait cette application, il est nécessaire de séparer les données qui portent sur la qualité nutritionnelle d'un produit, et qui doivent être mesurées de la même façon pour un produit bio et pour un produit qui ne l'est pas, et celles concernant ses aspects sanitaires, où l'on constate une différence entre les deux types de produits, notamment pour les traces de pesticides.

J'appuie ce qu'a dit mon collègue : ces deux aspects ne doivent pas être confondus. Les consommateurs ont souvent tendance à doter les produits bio de toutes les qualités, alors que la thèse des bienfaits nutritionnels d'une alimentation bio sur la santé ne fait pas consensus parmi les scientifiques. Globalement, les produits bio restent évidemment plus intéressants puisqu'ils ne contiennent presque pas de produits chimiques phytosanitaires.

Nos études montrent en effet que l'on trouve des traces, voire des résidus quantifiables, dans les produits bio. La nouvelle réglementation bio européenne, qui entre prochainement en vigueur, ne sera d'ailleurs pas forcément plus rigoureuse car elle introduit des obligations de moyens, non de résultats. Des progrès restent donc à faire. Nous devons aussi garder à l'esprit que les produits bio peuvent contenir des ingrédients comme l'huile de palme qui ont des effets négatifs sur la santé et sur l'environnement.

Il faut travailler à améliorer la législation sur l'alimentation industrielle, comme vous le faites, mais également favoriser la production locale et ce qu'on peut appeler le « consommer brut », c'est-à-dire les plats cuisinés chez soi. Ces pratiques prennent du temps, elles sont également coûteuses et elles amènent d'autres difficultés. Les publics défavorisés, par exemple, n'ont souvent pas accès à ce type de pratiques pour des raisons matérielles mais aussi d'éducation ou de déficit d'informations, entre autres. Ces pistes n'en méritent pas moins d'être elles aussi explorées.

Nous avons parlé de l'éducation des consommateurs. À ce sujet, je voudrais savoir combien de personnes achètent votre magazine. J'imagine qu'à chaque fois que vous sortez un numéro consacré à l'alimentation, vos ventes font un bond qui vous permet de constater une prise de conscience des « consomm'acteurs » sur ces sujets.

Nous notons effectivement une hausse significative des ventes de 60 millions de consommateurs lorsqu'ils portent sur ces sujets. Cela corrobore l'idée d'une prise de conscience des consommateurs qui veulent s'approprier des informations leur permettant de prendre en main leur alimentation. Avec l'UFC-Que Choisir et d'autres associations, nous touchons un public qui doit atteindre plusieurs millions de personnes. Les informations que nous donnons ont donc un écho certain, particulièrement lorsque les médias les reprennent. Je ne pourrais pas quantifier le public que nous touchons mais il est certain que, tous ensemble, nous constituons une caisse de résonance importante auprès de l'opinion.

Madame, messieurs, je vous remercie. Monsieur Dailly, votre dernière phrase sera notre conclusion d'aujourd'hui sur ce sujet de société et de santé publique.

Mes chers collègues, nous avons de beaucoup débordé le temps prévu pour cette table ronde qui fut d'un grand intérêt. Je vous invite à revenir demain dans cette salle pour une audition des grands distributeurs. Je pense que nous aurons un grand nombre de questions pertinentes, courtes et même moins courtes, à leur poser.

La séance est levée à douze heures trente.

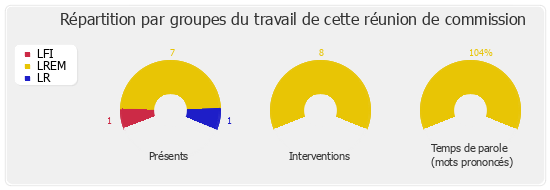

Membres présents ou excusés

Réunion du mercredi 11 juillet 2018 à 11 heures

Présents. - Mme Barbara Bessot Ballot, Mme Blandine Brocard, Mme Michèle Crouzet, Mme Sandrine Josso, Mme Zivka Park, M. Loïc Prud'homme, Mme Nathalie Sarles, Mme Élisabeth Toutut-Picard

Excusés. - M. Julien Aubert, Mme Sandrine Le Feur, Mme Bérengère Poletti

Assistait également à la réunion. - M. Thibault Bazin